PENGARUH PEKERJAAN WANITA

TERHADAP JUMLAH ANAK

(Studi Eksplanatif pada wanita yang bekerja sebagai PNS dan petani di Kel. Batang Ayumi Julu, Kec. Padangsidimpuan Utara)

DISUSUN OLEH ANITA SUSANTY SIREGAR

040901057

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ABSTRAKSI

Jumlah penduduk di Indonesia pada umumnya mengalami peningkatan tiap tahun yang di dominasi oleh tingginya angka fertilitas (kelahiran). Fertilitas ini pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh tindakan pilihan rasional aktor dalam masyarakat yang beradaptasi dengan nilai budaya serta lingkungan sekitarnya. Pameo “ banyak anak banyak rezeki” kini telah mulai bergeser menjadi “banyak anak banyak beban”. Pergeseran ini diakibatkan oleh meningkatnya pendidikan masyarakat sehingga mempunyai pemahaman yang luas akan arti keluarga khususnya yang berkaitan dengan anak. Peningkatan pendidikan ini merupakan tuntutan bagi masyarakat karena adanya suatu perubahan budaya yang semakin materialistis yang dibarengi diferensiasi dalam segala hal, misalnya pekerjaan; adanya sektor kerja informal dan formal. Seperti halnnya bagi wanita yang kini tidak hanya bekerja di sektor informal saja akan tetapi sektor formal sudak dimasukinya. Kedua sektor yang dilakoni oleh masing-masing aktor tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda, khususnya pendidikan. Karena tingkat pendidikan pada umumnya akan berimplikasi terhadap pekerjaan yang akan digelutinya. Kemudian terdapat suatu hipotesis yang menyatakan bahwa kemandirian ekonomi dan pendidikan mempengaruhi wanita untuk menunda pernikahan atau tidak sehingga hal ini akan berimplikasi terhadap jumlah anak yang dimiliki oleh wanita tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif terhadap 30 responden. Masing-masing 15 responden wanita yang bekerja sebagai PNS dan 15 responden wanita yang bekerja sebagai petani. Penarikan sample menggunakan sistem judgement sample. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dan dokumenter.

Berdasarkan analisa data diketahui bahwa terdapat prefernasi jenis kelamin antara wanita yang bekerja sebagai PNS dengan wanita yang bekerja sebagai petani dimana 24 orang (80%) yang menyatakan iya untuk konsep laki-laki dan perempuan adalah sama saja”, sedangkan 6 orang (20%) menyatakan tidak. Preferensi jenis kelamin anak ini lebih kuat untuk kelompok responden petani, yakni sebanyak 5 orang (33,3%), sedangkan untuk kelompok responden PNS hanya 1 orang (6,7%)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan

hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“Pengaruh Pekerjaan Wanita Terhadap Jumlah Anak ( Studi eksplanatif

pada wanita yang bekerja sebagai PNS dan petani di Kel. Batang Ayumi Julu, Kec. Padangsidimpuan Utara)” guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sumatera Utara. Serta tidak lupa solawat beriring salam kepada

junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang safa’atnya sangat diharapkan di

hari kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan,

hal ini disebabkan oleh keterbatasan wawasan peneliti, kurangnya pengalaman,

serta sedikitnya wacana yang menyangkut bahan penelitian yang ditemukan oleh

peneliti. Akan tetapi, berkatNya semua hambatan tersebut dapat dilalui, sehingga

penulisan skripsi ini selesai. Hal ini tak luput dari teman-teman yang selalu

memberikan motivasi dan dorongan serta do’a. Oleh karena itu penulis

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam

penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih

kepada:

1. Bapak Prof. DR. Arif Nasution, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

2. Bapak DR. Badaruddin, M.Si, selaku Ketua Departemen Sosiologi,

3. Ibu Dra. Rosmiani, MA, selaku Sekretaris Departemen Sosiologi, Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

4. Ibu Dra. Hadriana Marhaeni Munthe, M.Si selaku dosen pembimbing yang

telah meluangkan waktu kepada penulis untuk membimbing dalam

penulisan skripsi ini

5. Ibu Dra. Harmona Daulay, M.Si selaku dosen wali penulis yang telah

membimbing penulis semenjak semester pertama sampai akhir dengan

selalu mengkoreksi penulis setiap semester berganti dan selalu memberi

masukan jika ada masalah

6. Teristimewa buat kedua orang tua penulis, Ayahanda (alm) M. Siregar dan

Ibunda L. Harahap yang selalu mendidik dan mengajari penulis dengan

kasih sayang semenjak kecil, dan selalu memberikan do’a-do’a yang tiada

bandingannya dengan apapun, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini

7. Buat saudara-saudaraku tercinta, K’ Odang, K’ Ris yang selalu kirim

pulsa, B’ Asan yang sibuk dengan angan-angannya tapi tetap selalu

mendo’akan dan memotivasi penulis serta Adikku satu-satunya Hendra

serta keponakan-keponakan yang selalu menanti “ujing”, 4R (Rofi,

Rayhan, Rifa’i dan Ri’dah) terima kasih atas dukungan dan do’a-do’anya

8. Buat seseorang yang jauh di sana, terima kasih atas cinta dan kasih

sayangnya serta perhatiannya selama ini dan selalu memotivasi untuk tetap

semangat dalam penulisan skripsi ini

9. Buat teman-teman stambuk ’04 yang selalu kompak. Jeni yang selalu

Imey, Devi, Wenny, Alex, Maypa, Tuit, Faisal, Idris, Dhini manis, Diana,

Rabanta, Herna, Tika, Flo, Rey, Solin, Yanti, Rosma, Ferika dan lain-lain,

terima kasih atas dukungan dan semua kenangan yang telah ada.

10.Buat senior Sos ‘3, Sos ’02, terima kasih telah mengajari dunia kampus,

serta junior Sos ’05 dan Sos ‘6, terima kasih atas segala dukungannya.

11.Buat responden, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjawab

kuesioner yang diberikan oleh penulis.

12.Semua pihak yang turut membantu yang tidak bisa disebutkan satu

persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini.

Akan tetapi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi

kesempurnaan skripsi ini.

Penulis

DAFTAR ISI

3.3. Populasi dan Tehnik Penarikan Sampel ... 28

3.4. Teknik pengumpulan Data ... 28

4.1.1 Sejarah Lahirnya Kel. Batang Ayumi Julu ... 33

4.1.2. Potensi Sumber Daya Alam ... 37

4.1.3. Sosial Ekonomi dan Budaya ... 39

4.2. Tabel Tunggal ... 43

4.2.1. Identifikasi Responden ... 43

5.2. Saran ... 78 Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Jenis Kelamin

dan Lapangan Usaha di Kota Padangsidimpuan ... 5

Tabel 1.2. Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu, dan Jenis Kelamin di Kota Padangsidimpuan ... 7

Tabel 1.3. Jumlah Rumah Tangga ( RT ), penduduk dan rata-rata anggota rumah tangga (ART) per rumah tangga menurut desa/kel. Tahun 2005 ... 8

Tabel 4.1. Orbitasi daerah ... 37

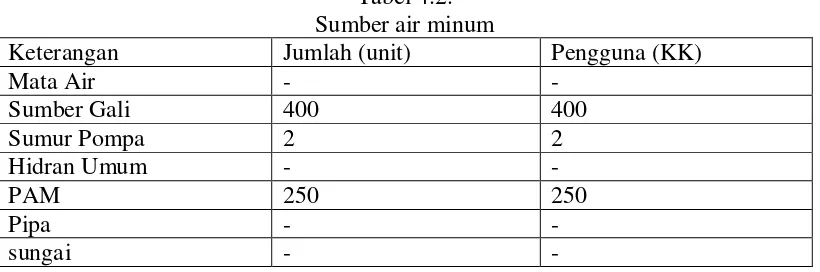

Tabel 4.2. Sumber air minum ... 38

Tabel 4.3. Kualitas air minum ... 38

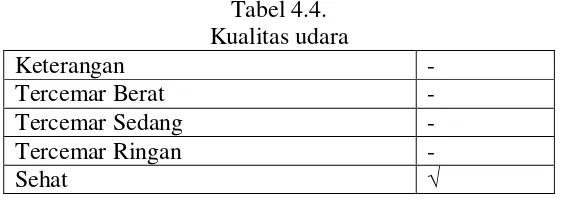

Tabel 4.4. Kualitas udara ... 39

Tabel 4.5.Tingkat pendidikan ... 39

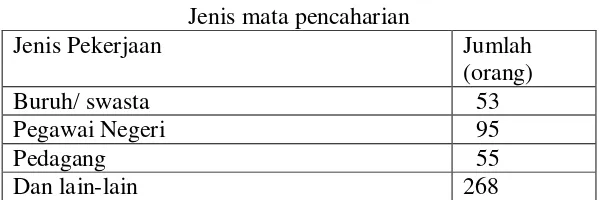

Tabel 4.6. Jenis mata pencaharian ... 40

Tabel 4.7. Agama ... 40

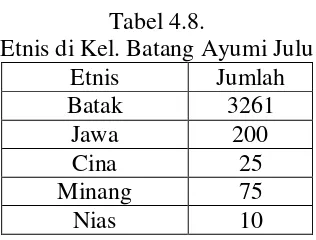

Tabel 4.8. Etnis di Kel. Batang Ayumi Julu ... 41

Tabel 4.9. Tingkat kesejahteraan keluarga ... 42

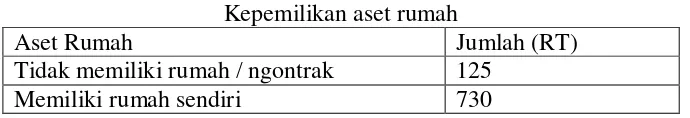

Tabel 4.10. Kepemilikan aset rumah ... 42

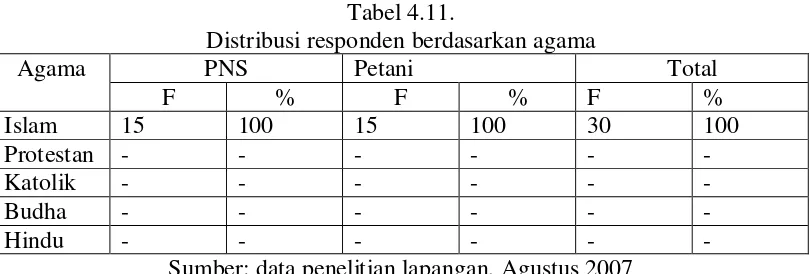

Tabel 4.11. Distribusi responden berdasarkan agama ... 43

Tabel 4.12. Distribusi responden berdasarkan suku bangsa... 43

Tabel 4.13. Distribusi responden berdasarkan pendidikan ... 44

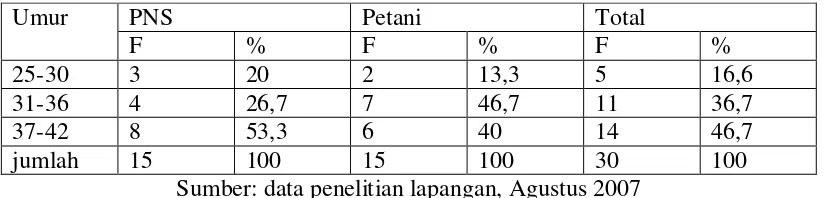

Tabel 4.14. Distribusi responden berdasarkan umur ... 44

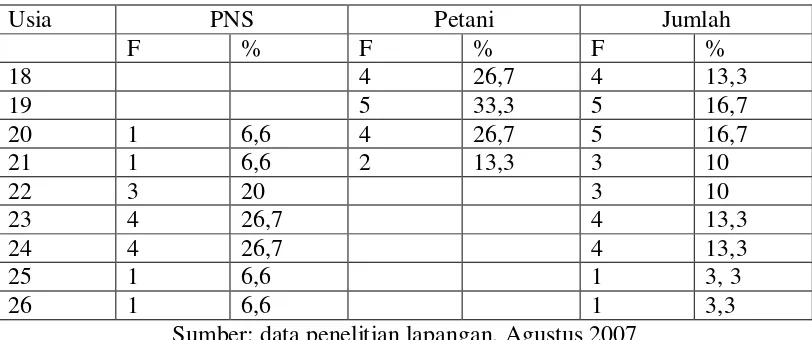

Tabel 4.15. Distribusi responden berdasarkan jenis pekerjaan suami ... 45

Tabel 4.16. Distribusi responden berdasarkan usia menikah ... 45 Tabel 4.17. Frekuensi responden berdasarkan waktu mulai bekerja ... 47 Tabel 4.18 Frekuensi responden berdasarkan alasan bekerja... 48

Tabel 4.19. Frekuensi responden berdasarkan tetap mengerjakan pekerjaan rumah... 48

Tabel 4.20. Frekuensi responden berdasarkan kepemilikan pembantu ... 49

Tabel 4.21. Frekuensi suami responden berdasarkan ikut berperan dalam pekerjaan rumah... 50

Tabel 4.22 Frekuensi responden berdasarkan waktu bekerja setiap hari ... 50

Tabel 4.23. Frekuensi responden berdasarkan penghasilan setiap bulan ... 51

Tabel 4.24. Frekuensi responden berdasarkan tingkat penghasilan dengan suami ... 52

Tabel 4.25. Frekuensi responden berdasarkan jumlah anak (dalam keadaan hidup) ... 52

Tabel 4.26. Frekuensi responden berdasarkan keinginan menambah anak .... 53

Tabel 4.27. frekuensi responden berdasarkan jumlah anak yang ideal... 54

menentukan jumlah anak dalam keluarga ... 55 Tabel 4.30. Frekuensi responden berdasarkan kesetujuan untuk

pernyataan “ anak laki-laki dan perempuan sama saja” ... 56 Tabel 4.31. Frekuensi responden berdasarkan keharusan

mempunyai anak laki-laki ... 57 Tabel 4.32. Frekuensi responden berdasarkan keharusan

mempunyai anak perempuan ... 57 Tabel 4.33. Frekuensi responden berdasarkan sikap jika sudah mempunyai

anak seperti yang diinginkan, akan tetapi ternyata mengandung ... 58 Tabel 4.34. Frekuensi responden berdasarkan penggunaan alat

kontrasepsi untuk mencegah kehamilan ... 59 Tabel 4.35. Pengaruh besarnya gaji dengan

siapa yang menentukan jumlah anak ... 60 Tabel 4.36. Pengaruh frekuensi jam kerja dengan frekuensi

jumlah anak sekarang ... 61 Tabel 4.37. Pengaruh pendidikan terhadap jumlah anak ... 62

Tabel 4.38. Hubungan pekerjaan terhadap jumlah anak ... 66 Tabel 4.39. Hubungan usia menikah dengan jumlah anak... 67 Tabel 4.40. Hubungan pekerjaan dengan usia menikah... 68 Tabel 4.41. hubungan variabel antara (usia menikah)

DAFTAR BAGAN

Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM)

ABSTRAKSI

Jumlah penduduk di Indonesia pada umumnya mengalami peningkatan tiap tahun yang di dominasi oleh tingginya angka fertilitas (kelahiran). Fertilitas ini pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh tindakan pilihan rasional aktor dalam masyarakat yang beradaptasi dengan nilai budaya serta lingkungan sekitarnya. Pameo “ banyak anak banyak rezeki” kini telah mulai bergeser menjadi “banyak anak banyak beban”. Pergeseran ini diakibatkan oleh meningkatnya pendidikan masyarakat sehingga mempunyai pemahaman yang luas akan arti keluarga khususnya yang berkaitan dengan anak. Peningkatan pendidikan ini merupakan tuntutan bagi masyarakat karena adanya suatu perubahan budaya yang semakin materialistis yang dibarengi diferensiasi dalam segala hal, misalnya pekerjaan; adanya sektor kerja informal dan formal. Seperti halnnya bagi wanita yang kini tidak hanya bekerja di sektor informal saja akan tetapi sektor formal sudak dimasukinya. Kedua sektor yang dilakoni oleh masing-masing aktor tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda, khususnya pendidikan. Karena tingkat pendidikan pada umumnya akan berimplikasi terhadap pekerjaan yang akan digelutinya. Kemudian terdapat suatu hipotesis yang menyatakan bahwa kemandirian ekonomi dan pendidikan mempengaruhi wanita untuk menunda pernikahan atau tidak sehingga hal ini akan berimplikasi terhadap jumlah anak yang dimiliki oleh wanita tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif terhadap 30 responden. Masing-masing 15 responden wanita yang bekerja sebagai PNS dan 15 responden wanita yang bekerja sebagai petani. Penarikan sample menggunakan sistem judgement sample. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dan dokumenter.

Berdasarkan analisa data diketahui bahwa terdapat prefernasi jenis kelamin antara wanita yang bekerja sebagai PNS dengan wanita yang bekerja sebagai petani dimana 24 orang (80%) yang menyatakan iya untuk konsep laki-laki dan perempuan adalah sama saja”, sedangkan 6 orang (20%) menyatakan tidak. Preferensi jenis kelamin anak ini lebih kuat untuk kelompok responden petani, yakni sebanyak 5 orang (33,3%), sedangkan untuk kelompok responden PNS hanya 1 orang (6,7%)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kependudukan merupakan salah satu masalah pokok bagi

negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu variabel dari masalah

kependudukan ini adalah jumlah anak yang lahir dalam keadan hidup (fertilitas).

Untuk itu pemerintah banyak mengambil tindakan dengan berbagai programnya

dalam upaya penurunan angka kelahiran. Mulai dari program KB dimana

pemerintah membentuk khusus satu Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional yang dikenal dengan sebutan BKKBN (Sugihen, 1996:90) sampai

dengan pengikutsertaan perempuan dalam pembangunan.

Berbicara tentang fertilitas tidak terlepas dari masalah wanita karena

wanita berperan mengandung, melahirkan dan mengasuh anak dalam keluarga.

Akan tetapi, meningkatnya kebutuhan hidup akibat pengaruh modernisasi dan

persaingan hidup, mengharuskan wanita untuk ikut serta berperan dalam sektor

publik, baik itu keinginan dalam diri individu itu sendiri atau merupakan suatu

keharusan bagi wanita tersebut guna pemenuhan kebutuhan keluarga. Seperti kita

ketahui bahwa keluarga menurut Kamanto ( 2000 ) mempunyai fungsi: Pertama ,

menyalurkan dorongan seks. Kedua, reproduksi berupa pengembangan keturunan.

Ketiga, mensosialisasikan anggota keluarga baru. Keempat, fungsi afeksi. Kelima,

memberikan status pada anak. Keenam, memberikan perlindungan kepada

fungsi-fungsi tersebut pada masa sekarang ini, fungsi-fungsi ekonomi dan fungsi-fungsi reproduksi

terkait dengan peran wanita dalam keluarga.

Hanna (dalam Ihromi, 1990:1) mengatakan bahwa suatu keluarga

akan berusaha meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat, hal ini dicapai

dengan memberikan pendidikan pada anak, menanamkan nilai budaya,

menyekolahkan anak yang pada akhirnya berharap memperoleh pekerjaan dan

mendapat kedudukan yang baik dalam masyarakat. Untuk itu partisipasi

perempuan atau istri dalam perekonomian ini sangat dibutuhkan baik keinginan

atau tidak oleh istri .

Lisa Cameron mengatakan

“women were sheltered somewhat the full crisis impact due to their under representatition in the formal sector economy. Women did, however suffer increase in unemployment ( and underemployment ) – although to a lesser extent then men. Possibly the main way in which women were affected by the crisis was indirectly- through its effect on labour market oppurtinities for the men in their families. In response to high male unemployment and under employment, women increased their participation in the labour market ( Robinson, 2002:155)

Dari pernyatan di atas kita dapat ketahui keterlibatan perempuan

dalam sektor kerja diawali dengan munculnya krisis ekonomi yang mengharuskan

mereka untuk kerja di sektro publik. Warto (dalam Abdullah 1997:165)

mengatakan masuknya teknologi pertanian baru, selain sebagai upaya

mengintensifikasikan hasil pertanian juga dilihat sebagai perpanjangan tangan

sistem ekonomi yang kapitalis dengan ideologi patriaki, dan mendesak posisi

wanita kepinggiran dalam memperebutkan kesempatan ekonomi. Akibatnya

terdapat dua respon yang dilakukan wanita untuk menghadapi pergeseran

memasuki wilayah domestik karena kesempatan di sektor publik makin sulit di

raih. Kedua berusaha memperoleh kesempatan kerja di luar desa.

Kesempatan wanita di sektor publik tidak terlepas juga dengan

adanya perlindungan pekerja wanita itu sendiri yang sudah dilindungi dalam UU

tenaga Kerja No 12tahun 1848 (junto UU No 1 tahun 1951). UU no 89 tahun 1957

yang meratifikasi Konvensi ILO No 100 dan PP No 81 tahun 1981, juga UU no

14 tahun 1969, UU no 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan

segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Serta adanya Inpres No 9 tahun 2000

tentang pengarusutamaan gender (PUG) yang telah disyahkan oleh pemerintah

memberikan peranan yang besar terhadap keikutsertaan wanita di sektor publik.

Salah satu instrumen yang kemudian dikembangkan PUG untuk melihat apakah

gender menjadi arus utama dari suatu organisasi atau institusi adalah scan yang

berfungsi:

1. Menjadikan kesetaraan gender sebagai misi organisasi

2. Menerjemahkan misi tersebut ke dalam tujuan dan sasaran yang

operasional, dan mengaplikasikan tujuan tersebut ke dalam

program organsiasi atau program-program sosial yang sensistif

gender

3. Mengembangkan pola kepemimpinan yang sensiti gender

4. Mengembangkan pola hubungan antar individu di organsasi dan

dengan individu di luar organiasi

5. Mencegah penggunaan bahasa joke, atau atribut yang bias gender

dalam komunikasi organsasi

7. Menciptakan atauran-aturan yang melindungi anggota organisasi

dari praktek-praktek diskriminasi, kekerasan, atau pelecehan

yang berlatar belakang perbedan gender

8. Mendayakan sumber daya organisasi untuk mendukung

perbedaan gender

9. Menciptakan jaringan dan kolaborasi dengan lingkungan luar,

sehingga upaya kesetaraan gender di masyaarakat dapat

berlangsung secara lebih integratif

Keterlibatan perempuan dalam sektor kerja publik ini dilihat dapat

membawa pengaruh besar dalam struktur keluarga dan mengalami perubahan,

seperti posisi tawar wanita tersebut dalam keluarga misalnya dalam memutuskan

jumlah anak yang diinginkan. Jumlah jam kerja seorang wanita akan

mempengaruhi keterlibatannya dalam keluarga dan akan menjadi salah satu

variable penting dalan menjelaskan relasi gender dalam keluarga antara suami dan

istri. Perubahan dalam nilai anak pun dapat berubah, dimana terdapat banyak

anggapan-anggapan yang berhubungan dengan utility anak tersebut, misalnya

pada masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya pada umumnya adalah

bertani mempunyai anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, hal ini masuk

logika, karena mereka beranggappan dengan banyak anak maka jumlah tenaga

kerja untuk mengolah lahanpun semakin banyak, sehingga secara otomatis nilai

produksi yang dihasilkan pun bertambah. Ada suatu anggapan yang menyatakan

bahwa anak juga akan dapat menghambat karir seseorang seperti yang tercakup

untuk mempunyai anak karena pekerjaan (http/nagasundari blogsome.come

/2005/03/08 perempuan dan kehidupan actual).

Peranan wanita dalam sector ekonomi, baik dalam sektor publik

maupun domestik banyak terlihat pada daerah yang mengalami masa transisi ke

arah industrialisasi terutama di daerah perkotaan. Masyarakat perkotaan yang

semakin kompleks menuntut masyarakatnya untuk aktif dalam perekonomian

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu masyarakat perkotaan itu adalah

masyarakat kota Padangsidimpuan yaitu salah satu kotamadya di provinsi

Sumatera Utara yang juga merupakan literature kecil gambaran masyarakat

perkotaan di Indonesia yang sedang mengalami masa transisi untuk menjadi

masyarakat industri. Pada masyarakat ini juga terlihat bagaimana kontribusi

pekerja wanita semakin meningkat di sektor –sektor penting, dan untuk jelasnya

perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu

Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha di Kota Padangsidempuan

Lapangan Usaha Persentase

Laki-laki Perempuan Jumlah

Dari data di atas kita ketahui bahwa perempuan mempunyai peranan

yang besar dalam sektor ekonomi. Dimana menurut BPS Padangsidimpuan yang

termuat dalam Profil Kota Padangsidimpuan Berbasis Statistical Capacity

Building, untuk menganalisa perekonomian tersebut, maka lapangan usaha yang

terdiri dari sembilan sektor dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu sektor primer

(A), sekunder (M) dan tersier (S), dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Sektor A (Pertanian)

2. Sektor M (Pertambangan/penggalian, industri, listrik, gas, air,

serta bangunan)

3. Sektor S ( angkutan, perdagangan, keuangan, dan jasa)

Maka yang lebih dominan menyerap tenaga kerja adalah sektor S,

dimana dalam tahun 2004, sektor ini menyerap 67, 92 % penduduk usia 15 tahun

ke atas yang bekerja sedang sisanya dalam sektor A 18,73 persen dan sektor M

13,35 persen.

Bila dibedakan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa pada tahun 2004

mayoritas penduduk perempuan lebih banyak bergerak di sektor jasa,

perdagangan, dan pertanian di banding laki-laki. Sedangkan untuk jam kerja,

berdasarkan Susenas 2004, rata-rata jam kerja pekerja di Kota Padangsidimpuan

cukup tinggi dibandingkan jam normal, yaitu 44,48 jam seminggu. Untuk lebih

Tabel 1.2.

Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu, dan Jenis Kelamin di Kota Padangsidimpuan

Jumlah jam kerja Persentase

Laki-laki perempuan Jumlah

(1) (2) (3) (4)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa perempuan juga mempunyai

jam kerja yang tinggi yaini 40,82 jam per minggu. Jumlah jam kerja ini berada di

atas rata-rata yaitu 35 jam per minggu. Jam kerja wanita akan berpengaruh

terhadap pergeseran struktur pola-pola tanggung jawab terhadap keluarga serta

nilai dari fungsi keluarga itu sendiri. Salah satu pengaruhnya adalah reproduksi,

yang pada akhirnya akan berimplikasi terhadap fertilitas. Sedikit banyaknya

waktu wanita yang bekerja tergantung terhadap bentuk pekerjaan yang

digelutinya

Keinginan untuk bekerja oleh perempuan terkadang bukan untuk

pemenuhan kebutuhan pokok, khususnya pada golongan menengah akan tetapi

lebih mengaktualkan diri dan lebih kepada proses pengembangan keterampilan

yang telah diperolehnya di dunia pendidikan. Hal ini juga akan mempengaruhi

terhadap penurunan nilai ekonomis anak sehingga konsekuensi yang diambil

adalah dengan penurunan jumlah anak yang diinginkan. Begitu juga sebaliknya,

dengan hanya mengandalkan tenaga saja, dan kebanyakan mereka hanya bergelut

di bidang pertanian, misalnya hanya sebagai petani Untuk itu dalam penelitian ini,

peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh pekerjaan wanita terhadap

jumlah anak dengan melihat uji perbedaan diantara keduanya.

Adapun lokasi penelitian yang diambil adalah Kel. Batang Ayumi

Julu, Kec. Padangsidempuan Utara. Jika kita lihat tabel di bawah ini yang

diperoleh pada saat pra observasi terlihat bahwa rata-rata ART per rumah tangga

di Kel. Batang Ayumi Julu, Kec. Padangsidempuan Utara lebih sedikit.

Tabel 1.3.

Jumlah Rumah Tangga ( RT ), penduduk dan rata-rata anggota rumah tangga (ART) per rumah tangga menurut desa/kel. Tahun 2005

Kelurahan Rumah Tangga Penduduk Rata-rata ART

(1) (2) (3) (4)

X= masih bergabung dengan desa/kelurahan induk

Hal ini sangat menarik minat peneliti untuk lebih mengeksprolasi ada apa

yang terjadi di dalam masyarakat tersebut, mengingat bahwa banyak wanita yang

petani, dibandingkan dengan daerah lain yang cenderung wanitanya lebih banyak

bekerja di sektor pertanian atau sebagai petani.

Akan tetapi akibat keterbatasan waktu, peneliti tidak akan

membandingkan jumlah anak berdasarkan wilayah atau daerah akan tetapi peneliti

akan melihat berdasarkan pekerjaan wanita tersebut, yang dalam hal ini adalah

wanita yang bekerja sebagai petani dan PNS. Adapun lokasi penelitian, seperti

yang telah diungkapkan di atas peneliti mengambil lokasi di Kel. Batang Ayumi

Julu, Kec. Padangsidempuan Utara.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian eksplanatif terhadap masalah tersebut, yang menjadi perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana perbedaan jumlah anak pada wanita yang bekerja

sebagai PNS dengan wanita yang bekerja sebagai petani

2. Bagaimana pengaruh pekerjaan wanita yang bekerja sebagai PNS

dan petani terhadap jumlah anak

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan jumlah anak pada

wanita yang bekerja sebagai PNS dengan wanita yang bekerja

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pekerjaan wanita yang

bekerja sebagai PNS dengan petani terhadap jumlah anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan manfaat penelitian ini

berupa:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi khasanah

kepustakaan yang bernilai dan bermutu khususnya mengenai sosiologi gender.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini menjadi kajian yang akurat dan memberi sumbangan

pemikiran baik kalangan akademis maupun pemerintah khusunya kota

Padangsidempuan dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan perempuan

yang terkait dengan peranya dalam sector ekonomi dan reproduksi

1.4.3. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan pengetahuan si peneliti dan menambah wawasan

mengenai masalah yang terkait dan merupakan wadah dalam pembentukan pola

pikir ilmiah serta rasional dalam menghadapi persoalan social yang ada dalam

masyarakat.

1.5. Kerangka Teori 1.5.1. Feminis Marxis

a Hak kepemilikan pribadi manusia sebagai kelembagaan yang menghancurkan

keadilan dan kesamaan kesempatan

a. Kapitalisme adalah tatanan social dimana pemilik modal mengunguli kaum

buruh dan laki-laki mengungguli perempuan

b. Sumber opresi perempuan adalah kapitalisme.

Analisis ini menunjukkan bahwa perempuan akan memperoleh

kesamaan dan kesempatan seperti laki-laki jika perempuan tersebut mampu

menyamai kedudukannya dalam hal ekonomi dengan laki-laki, sehingga struktur

kekuasaan lama akan terbongkar melalui perjuangan kelas (Suseno, 2001:149).

Analisis gender dari Feminisme Marx beranggapan bahwa penyebab

dasar penindasan terhadap perempuan bersifat struktural (akumulasi modal dan

pembagian kerja). Teori Marxis tentang materailistis determinasi yang

mengatakan bahwa budaya masyarakat berakar dari atau mempunyai basis

material atau ekonomi. Marx mengatakan bahwa basis kehidupan masyarakat

berdasarkan pola relasi material dan ekonomi yang selalu menimbulkan konflik.

Paham materialisme Marx telah menentukan nilai eksistensi seseorang dimana

kepemilikan modal dapat memberikan kekuatan kepada seseorang. Pekerjaan

domestik yang dilakukan oleh perempuan memang tidak menghasilkan uang,

oleh karena itu perempuan dianggap inferior dan tidak mempunyai kekuatan

apa-apa.

Pada dasarnya kedudukan dan status wanita sangat berpengaruh oleh

perputaran nilai capital, dan hal ini disebabkan oleh 3 faktor (Abdullah

1. Secara ekonomis keterlibatan perempuan di pasar kerja

menguntungkan kelompok-kelompok kapitalis karena biaya

tenaga kerja perempuan lebih murah

2. Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam sistem sosial,

pada hakikatnya merupakan fungsi dari proses ekonomi dimana

capital memegang peranan penting

3. Pemanfaatan angkatan kerja dalam proses produksi merupakan

strategi memperkuat hegemoni gender berdasarkan konsep

-konsep kapitalis

Jika perempuan tersebut telah berpartisipasi dalam hal ekonomi

keluarga, maka hal ini akan berpengaruh terhadap posisi tawar perempuan

tersebut dalam pengambilan keputusan dalam keluarga khususnya dalam

penetapan jumlah anak yang diinginkan. “Pengaruh” dapat menggambarkan

kekuasaan atau dominasi seseorang terhadap sesuatu. Khususnya tentang

kekuasaan dalam keluarga Cromwell dan Olson mengemukakan 3 bidang dalam

keluarga, yaitu:

1. Sumber/ dasar kekuasaan ( bases of family power)

2. Proses kekuasaan dalam keluarga ( family power processes)

3. Hasil kekuasaan dalam keluarga ( family power outcomes)

Karl Marx mengatakan bahwa ekonomi merupakan dasar kekuasaan.

Wanita yang mempunyai distribusi ekonomi berupa materi akan mampu atau

dapat memberi suatu keputusan dalan keluarga. Selain itu ada beberapa faktor

yang dianggap mempengaruhi peranan wanita dalam mengambil keputusan

1 Proses sosialisasi

2 Pendidikan

3 Latar Belakang Perkawinan

4 Kedudukan dalam masyarakat

5 Pengaruh luar lainnya.

Pengaruh ekonomi ini juga akan berpengaruh terhadap kebijakan seorang

wanita untuk menunda perkawinan. Pernyataan ini tampak jelas dengan adanya

suatu hipotesis yang menyatakan bahwa kemandirian ekonomi dan pendidikan

mempengaruhi wanita untuk menunda pernikahan atau tidak

(http//bebas.vlsm.org/kuliah/seminar-MIS/2005/91/91-b-b-J 11-19.pdf),

1.5.2. Teori Pilihan Rasionalitas

Masuknya wanita ke sektor publik merupakan proses pembebasan

wanita dari penindasan dalam keluarga. Partisipasi wanita dalam sektor publik

dapat membuat wanita produktif, sehingga konsep pekerjaan domestik wanita

tidak ada lagi, dengan mempunyai uang atau materi maka wanita memasuki dunia

kerja, dan dengan adanya kecenderungan wanita memasuki dunia kerja, R.O.

Blood dan D.M. Wolfe ( 1977:261) menganggap bahwa status pekerjaan dan jam

kerja berpengaruh terhadap kegiatan keluarga, misalnya keinginan wanita

tersebut terhadap jumlah anak yang diinginkannya. Status pekerjaan dapat

dibedakan dalam sektor formal maupun informal, yang dalam penelitian ini

adalah PNS dan petani

Kedua sektor pekerjaan ini masing-masing mempunyai latar belakang

anggapan terhadap nilai anak dan lain-lain. Pendidikan berkaitan dengan

pekerjaan dan jumlah anak yang diinginkan dengan asumsi seorang wanita yang

mempunyai pendidikan yang tinggi cenderung memperoleh pekerjaan yang lebih

tinggi derajatnya di masyarakat begitu juga dalam jumlah anak, wanita yang

bekerja tersebut tidak akan begitu saja menerima hal-hal yang baru. Wanita

tersebut akan mempertimbangkan segi positip dan negative bagi diri maupun

keluarga. Kemampuan menganalisa keadaan maupun permasalahan dengan baik,

akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Begitu juga dalam

menentukan jumlah anak dengan mempertimbangkan segi positif dan negatif

maka seorang wanita tersebut dapat menggambarkan keinginan atau jumlah anak

yang sesungguhnya sesuai dengan kondisinya sebagai wanita yang berperan ganda

dan berpendidikan tinggi.

Parson mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif, aktif

dan evaluatif dalam memilih diantara alternative tindakan dalam mencapai

tujuannya ( Ritzer, 2004:71). Begitu juga dalam menentukan jumlah anak atau

pengambilan keputusan untuk bekerja karena anak, suatu pasangan atau individu

akan berpikiran secara rasional dengan melalui pertimbangan-pertimbangan.

Karena pada dasarnya keikutsertaan wanita untuk bekerja menimbulkan peran

ganda wanita tersebut dalam keluarga, dimana satu pihak perannya dituntut dalam

pembangunan dan memberikan sumbangan kepada masyarakat, di pihak lain

wanita dituntut untuk menjalankan tugasnya dalam urusan keluarga

(http/artikel.us/agunhharsiwi6-04-2.html)

Weber menggunakan konsep rasionalitas dalam klasifikasinya mengenai

pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Weber

membagi rasionalitas tindakan ini ke dalam empat macam, yaitu: rasionalitas

instrumental, rasionalitas yang berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan

tindakan afektif. Rasionalitas instrumental sangat menekankan tujuan tindakan

dan alat yang dipergunakan dengan adanya pertimbangan dan pilihan yang sadar

dalam melakukan tindakan sosial. Dibandingkan dengan rasionalitas instrumental,

sifat rasionalitas yang berorientasi nilai yang penting adalah bahwa alat-alat hanya

merupakan pertimbangan dan perhitungan yangs sadar, tujuan-tujuannya sudah

ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau

nilai akhir baginya

_iiindonesia/sosiologi-profetik.htl).Masalah fertilitas ini terkait dengan rasionalitas tindakan berdasarkan

nilai, yaitu nilai anak.

Pada masyarkat yang mengalami masa transisi telah mulai terjadi

pergeseran nilai anak dimana dahulu sebagian besar masyarakat, menilai anak

sebagai sumber rezeki dengan pameo “ banyak anak banyak rezeki”, pameo ini

sangat melekat pada masyarakat tradisional, akan tetapi untuk masyarakat modern

maka pameo berubah menjadi “ banyak anak banyak beban”. Keuntungan

finansial (materi) dan kebahagiaan yang diperoleh oleh orang tua apabila

mempunyai tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dalam membesarkan

anak. Jika jumlah anak dalam keluarga itu besar, maka biaya dan waktu alokasi

untuk anak akan besar pula dan hal tersebut dapat membebani orang tuanya. Dari

beberapa hasil penelitian tentang fertilitas, dilihat dari segi ekonomi yang menjadi

sebab utama tinggi rendahnya fertilitas adalah beban ekonomi keluarga. Dalam

beranggapan bahwa dengan mempunyai jumlah anak yang banyak dapat

meringankan beban ekonomi yang harus ditanggung orang tua. Di sini anak

dianggap dapat membantu (meringankan) beban ekonomi orang tua bila mereka

sudah bekerja. Pandangan kedua, yang dapat dikatakan pandangan yang agak

maju, beranggapan bahwa anak banyak bila tidak berkualitas justru menambah

dan bahkan akan memperberat beban orangtua kelak. Dengan anggapan seperti

ini, mereka menginginkan (mengharapkan) jumlah anak sedikit, tetapi berkualitas.

Persepsi terhadap nilai anak akan mempengaruhi jumlah anak yang diinginkan

atau dimiliki(www.danandiri.or. id/file/ rahmawatiun hasbab .p df.).

1.6. Hipotesis

Adapun hipotesis yang mau dilihat dalam penelitian ini adalah

1.6.1.Uji perbedaan

Ho: tidak ada perbedaan jumlah anak pada wanita yang bekerja sebagai PNS

dengan wanita yang bekerja sebagai petani

Ha : ada perbedaan jumlah anak pada wanita yang bekerja sebagai PNS dengan

wanita yang bekerja sebagai petani

1.6.2. uji korelasi

Ho : tidak ada pengaruh pekerjaan wanita sebagai PNS dan petani terhadap

jumlah anak

Ha : Terdapat pengaruh pekerjaan wanita sebagai PNS dan petani terhadap

1.7. Defenisi Konsep

Konsep merupakan unsur penting dalam penelitian. Konsep adalah

defenisi, suatu abstraksi mengenai gejala atau realita atau suatu pengertian yang

kemudian menjelaskan suatu gejala.

Untuk mengetahui pengertian konsep-konsep yang digunakan maka

penulis membatasi konsep yaitu sebagai berikut:

a. Pekerjaan adalah suatu usaha yang dilakukan baik secara individu ( mandiri)

atau ikut dengan orang lain dengan tujuan mendapatkan upah atau bayaran

berupa uang. Adapun pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

PNS dan petani

b. Wanita adalah sesuai dengan penelitian ini wanita yang dimaksud adalah

wanita yang sudah menikah, dengan batas umur 40 tahun, umur 40 tahun

merupakan batasan akhir wanita untuk melahirkan dan sudah sangat rawan

sekali untuk melahirkan

c. Jumlah Anak adalah kuantitas atau jumlah anak dalam keadaan hidup.

1.8. Operasionalisasi Variabel

Defenisi operasional merupakan gambaran teliti mengenai prosedur yang

diperlukan untuk memasukkan unit-unit dalam kategori tertentu dari tiap-tiap

variabel. Variabel adalah konsep yang secara empiris dapat diukur dan dinilai.

Dalam penelitian ini terdapat tiga variable yaitu:

Variable bebas, yakni pekerjaan wanita, pekerjaan wanita yang akan dibagi sesuai

dengan jenis pekerjaan yang ingin diteliti yaitu petani dan PNS, adapun indicator

a. jam kerja

b. gaji yang diterima / bulan

Variabel terikat, yakni jumlah anak dalam keadaan hidup, adapun indikator dari

variabel ini menyangkut:

a. sedikit, yakni jumlah anak satu sampai dua orang.

b. banyak, yakni jumlah anak sama dengan tiga atau lebih

Variable antara, yakni usia menikah

Hubungan antara variabel

Variabel bebas

Pekerjaan

Variabel Antara

Usia menikah

Variabel terikat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Gender

Konsep gender dan jenis kelamin itu berbeda sekali. Konsep jenis

kelamin lebih berorientasi kepada struktur biologis, yaitu jenis kelamin laki-laki

dan jenis kelamin perempuan sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang

melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara

social maupun cultural (Fakih, 2004:8). Perbedaan-perbedaan gender disebabkan

oleh banyak hal diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan

dikonstruksikan secara social atau cultural melalui ajaran keagamaan maupun

negara dan lambat laun hal ini dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang tidak

dapat diganggu gugat lagi. Misalnya anggapan bahwa laki-laki itu kuat, perkasa,

rasional dan lain-lain sedangkan wanita dianggap emosional, lemah lembut dan

lain-lain. Perbedaan gender ini pada hakikatnya tidak merupakan suatu masalah

sepanjang tidak terjadi ketidakadilan. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan itu

adalah:

- Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga

dalam bentuk diskriminasi atas angota keluarga yang laki-laki dan perempuan.

Tidak ikutnya wanita berpartisipasi dalam dunia pendidikan, ternyata

memiskinkan mereka (perempuan), karena mereka terhambat dalam mencari

- Subordinasi

Pandangan gender bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan.

Anggapan bahwa perempuan itu irrasional, emosional sehingga perempuan tidak

bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan

pada posisi yang tidak penting

- Stereotipe

Steorotipe adalah pelabelan atau penandaan tehadap suatu kelompok

tertentu. Dan pelabelan ini menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok yang

disteorotipkan. Misalnya pada perempuan, steorotipe bahwa wanita yang keluar

malam dilabelkan sebagai wanita yang tidak “baik-baik”.

- Kekerasan

kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas

mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu

diakibatkan oleh anggapan gender dan ini disebut dengan gender-related violence.

Peran Ganda Perempuan

Pembagian kerja secara seksual yang mulai aktif diberlakukan

pascarevolusi industri ketika modernisasi di Eropa mulai menyebar bibit dan

menyentuh segala aspek kehidupan sosial. Jejak-jejak pembagian kerja ini antara

lain dapat diselusuri lewat kajian Smelser tentang Diferensiasi Struktural yang

menjadi salah satu ciri modernisasi. Setiap fungsi yang bekerja dalam suatu

hierarki struktural membutuhkan pembedaan tugas yang jelas. Upaya

memodernkan diri sejadi-jadinya ini ternyata menuntutdiferensiasi yang berlaku

Pembagian kerja secara seksual bermuara pada tujuan efektivitas dan

efisiensi sehingga setiap tindakan sosial dapat terukur dengan

parameter-parameter yang jelas. Pengukuran parameter-parameter-parameter-parameter tersebut ternyata

mengerucut pada pembentukan sistem nilai baru. Modernisasi yang menempatkan

kapital sebagai panglima akhirnya meletakkan sektor publik sebagai fungsi yang

bernilai lebih dibanding sektor domestik, karena sektor publik memang lebih

produktif menghasilkan kapital. Subordinasi atas perempuan akhirnya terjadi dan

menimbulkan bias gender. Bias gender sering mengakibatkan beban kerja. Hal ini

disebabkan adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa suatu

pekerjaan merupakan pekerjaan suatu jenis kelamin tertentu. Misalnya pekerjaan

rumah tangga atau sering disebut dengan pekerjaan domestik dianggap merupakan

tanggungjawab atau beban perempuan. Peran wanita yang bekerja di sektor

publik akan secara langsung mengkondisikan dirinya dalam peran ganda

perempuan.

Peran ganda yang dilakoni wanita tersebut pasti akan berpengaruh

terhadap fungsinya dalam keluarga, khususnya yang berkaitan dengan fungsi

reproduksinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Easterlin dan

Fredman ( dalam Wirosuhardjo 1986:108) dalam kerangka analisa fertilitas

(jumlah anakyang lahir dalam keadaan hidup) mengemukakan bahwa

factor-faktor social ekonomi, budaya tidak mempunyai hubungan langsung dengan

fertilitas. Begitu juga menurut Davis dan Blake (dalam Singarimbun, 1996:5)

terdapat beberapa variable antara melalui factor-faktor social dan budaya dalam

pekerjaan dengan jumlah anak maka kita harus melihat dan menjelaskan variable

antaranya.

Adapun di lokasi penelitian ini, masyarakatnya pada umumnnya

berlaku sistem patriarki. Pada masyarakat patriarki , peran reproduksi wanita

sering tidak diakui, misalnya dalam hal jumlah anak yang diiginkan, sering wanita

hanya bersifat “ nrimo”. Hal ini diakibatkan oleh sistem patrairki tersebut yang

berkarakteristik :

1. Dominasi laki-laki atas perempuan

2. Dominasi laki-laki yang tua terhadap laki-laki muda

3. Penghargaan tinggi terhadap peran, aktivitas, dan hasil karya laki-laki

4. Laki-laki dipandang lebih berbudaya, perempuan dekat dengan alam

5. Laki-laki pemilik, perempuan sebagai perawat

6. Laki-laki menjadi tolak ukur dan norma universal

7. Hubungan reproduksi terikat dalam keluarga

8. Perlindungan dan Pengatasnamaan laki-laki terhadap perempuan

9. Perbedaan kesempatan untuk berpartisipasi dan akses terhadap sumber

hidup

10.Streotip social.

Karakteristik di atas memang sudah banyak mengalami pergeseran, seiring

dengan waktu ditambah lagi dengan berbagai program pemerintah dalam

mengikut sertakan wanita dalam pembangunan. Ketelibatan wanita tersebut

dalam sector public tidak bisa dihindari lagi disamping peran domestiknya dalam

Banyak penelitian tentang keluarga dimana perempuan mempunyai

peran ganda dalam keluarga yaitu perannya sebagai ibu rumah tangga yang

mengurus pekerjaan domestic seperti mengasuh anak, membersihkan rumah,

memasak dan lain lain. Sementara di satu sisi lagi perempuan berperan dalam hal

perekonomian yaitu pencari nafkah yang terkadang hanya dianggap sebagai

penghasil tambahan. Wanita yang bekerja ternyata mengalami dilemma antara

karir yaitu tingkat upah dan keluarga yang tetap menghadapi kehadirannya.

(http/library.usu.ac.id/download/fisip/sosiologi-hadriana2.pdf)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukanti ( Ihromi, 1990:165)

alasan wanita untuk bekerja adalah:

-ingin punya penghasilan sendiri

- memanfaatkan ilmu

-mewujudkan cita-cita

-hanya sebagai hobby

Moore dan Sinclair mengidentifikasikan 2 macam segregasi jenis

kelamin dalam angkatan kerja: segragasi vertical dan segregasi horizontal,

segregasi vertical mengacu pada konsentrasinya pekerja perempuan pada jenjang

rendah dalam organisasi seperti jabatan pramuniaga, tenaga kebersihan dan

lain-lain. Segregasi horizontal di pihak lain mengacu pada kenyataan bahwa pekerjaan

perempuan sering terkonsentrasi di jenis pekerjaan yang berbeda dengna jenis

pekerjaan yang dilakukan pekerja laki-laki

Basow (1992) mengutarakan mitos wanita yang bekerja:

- wanita bekerja hanya untuk “pin money”

- wanita kurang dapat dipercaya daripada laki-laki dalam hal absen

- wanita mempunyai rating pergantian pekerjaan lebih tinggi dari laki-laki

- wanita mempunyai bakat yang berbeda dengan laki-laki

- wanita mengambil pekerjaan laki-laki

- mencampurkan sex dalam lingkungan pekerjaan merusak konsentrasi

- wanita tidak dapat menghendaki posisi kekuatan

Penelitian tentang pekerjaan wanita mempengaruhi jumlah anak pernah

dilakukan pada wanita yang bekerja di pabrikan ( Abdullah, 1997:168), dalam

penelitian tersebut diketahui bahwa wanita mempunyai peranan dalam

pengambilan keputusan berapa jumlah anak yang diinginkannya dan suaminya

tidak dapat memaksa lagi. Tidak seperti dahulu dimana apabila wanita tidak dapat

melahirkan anak seperti yang diingnkan oleh suami, misalnya menghendaki anak

laki-laki, wantia itu akan dicemooh sebagai wanita bodoh diakibatkan tidak dapat

memenuhi keinginan suami. Wanita pun menjadi sasaran kesalahan, meskipun

hal itu sudah di luar kemampuan manusia.

2.3.Nilai (Utility) Anak

Banyak penelitian tentang wanita bekerja, dan kesimpulan diantaranya

adalah bahwa wanita yang bekerja cenderung mempunyai anak yang lebih

sedikit, atau sebaliknya jumlah anak yang banyak dapat mendorong wanita untuk

bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Kebanyakan yang menjadi

alasan utama terhadap jumlah anak adalah ekonomi. jenis pekerjaan yang

yang diharapkan dari anak akibatnya jumlah anak yang diinginkan akan

berkurang atau sebaliknya bertambah.

Menurut Pelkman ( dalam Soekanto, 1983:162-164), nilai-nilai

mengandung tiga aspek, yaitu kognitif, afektif dan aspek konatif.

1. Aspek kognitif

Yaitu aspek yang mencakup: 1, aspek deskriptif yaitu merupakan

penggambaran dari hal-hal yang ideal, yang dianut secara nyata atau tidak nyata,

oleh pribadi atau kelompok yang menganut niai tertentu. Hal yang ideal tersebut

tidak perlu direalisasikan secara praktis. Yang penting adalah bahwa aspek

deskriptif tersebut akan memberikan pengarahan bagi pribadi atau kelompok.

Fungsinya adalah sebaai patokan. 2, aspek legitimasi yaitu merupakan jawaban

terhadap pertanyaan mengapa pribadi atau kelompok menghargai sesuatu.

Jawabannya biasanya mengarah pada suatu nilai atau nilai-nilai lainnya.

2. Aspek afektif

Aspek afektif merupakan aspek yang mencakup komponen-komponen

emosional. Aspek ini berhubungan dengan tingkat harapan-harapan yang

tersimpul di dalam nilai-nilai yang sifatnya potensial.

3. Aspek konatif

Yaitu merupakan perilaku yang mau dilakukan oleh pribadi atau kelompok

untuk mencapai tujuan-tujuan, yang berasal dari nilai-nilai tertentu.Yang dalam

penelitian ini juga, nilai anak tidak terlepas dari bagaimana perilaku individu

tersebut untuk menetapkan jumlah anak. Walau dalam kenyataannya, sering

terjadi karena pihak-pihak lain yang mungkin mempunyai kekuasaan yang lebih

besar

Fawcett mengemukakan bahwa ada enam nilai anak bagi orang

t

(1) perekat cinta kasih

Anak sebagai perekat cinta kasih diartikan sebagai bahwa anak bisa

dijadikan alasan bagi orang tua untuk tetap menjaga keutuhan keluarga

(2) sumber tenaga kerja,

Anak merupakan sumber tenaga kerja yang mampu memberikan

kontribusi ekonomi bagi keluarga

(3) asuransi di hari tua,

Anak adalah asuaransi di hari tua, yang berarti bahwa anak dijadikan

sandaran hidup kelak orangtuanya sudah tua dan tidak mampu menukupi diri

sendiri

(4) pelangsung keturunan

Anak dijadikan sebagai penerus keturunan

(5) sumber rezeki,

BAB III

METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanatif dengan

pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan

penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Tujuan dari

penelitian eksplanatif ini adalah (Prasetyo, 2005:188):

1. Menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan

2. Menghasilkan pola hubungan sebab akibat

Dalam hal penelitian ini, peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan

jumlah anak pada wanita yang bekerja sebagai petani dengan jumlah anak wanita

yang bekerja sebagai PNS, dengan melihat variabel pekerjaan wanita tersebut

dengan jumlah anak.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kel. Batang Ayumi Julu, Kec. Padangsidempuan

Utara. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian adalah:

1. Di lokasi penelitian mayoritas suku Batak, dimana masyarakatnya

memakai sistem patriarki

2. Mayoritas di lokasi penelitian mempunyai ART paling rendah

dibanding kelurahan lainnya

3. Wanita di lokasi tersebut mempunyai kontribusi besar dalam sekor

4. Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti berdomisili sehingga

memudahkan dalam mengakses data yang diperlukan

3.3. Populasi dan Tehnik Penarikan Sampel 3.3.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan gejala/ satuan yang ingin diteliti ( Prasetyo,

2005:119). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah wanita yang bekerja

sebagai petani dan PNS yang berjumlah 299 orang (data dari lurah), dimana petani

berjumlah 149 sedangkan PNS berjumlah 150.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dan dianggap

dapat menggambarkan populasinya. Adapun sampel yang diambil dalam

penelitian ini adalah mengingat penelitian yang dilakukan adalah penelitian untuk

melihat perbedaan sekaligus uji korelasi antar variabel, maka peneliti akan

mengambil jumlah sample yang sama untuk masing-masing kelompok sehingga

penarikan sampel ini disebut judgement sample (Nazir, 1983: 326). Penarikan

sampel ini dilakukan akibat pertimbangan-pertimbangan peneliti. Penarikan

sampel ini juga diambil 10 % dari jumlah populasi. Peneliti akan menetapkan

sebanyak 30 sampel, yaitu 15 sampel untuk wanita yang bekerja sebagai petani

dan 15 sampel untuk wanita yang bekerja sebagai PNS.

3.4. Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan

Field Research

Tehnik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan untuk

mencari data-data yang diperlukan dengan cara:

-Kuesioner

Metode pengumpulan data yang merupakan serangkaian atau daftar

pertanyaan yang disusun secara sistematis

- Documenter

Metode pengumpulan data yang diperoleh dari suatu dokumentasi

dalam penelitian ini, yakni berupa data-data dari lembaga pemerintahan.

3.6. Analisa Data

Adapun analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah setelah

data terkumpul maka akan dilakukan pengkodeaan data yang kemudian diteruskan

dengan mengolah data, mengedit dan menganalisa (Singarimbun 1989),. Peneliti

menggunakan tabulasi tunggal untuk melihat frekwensi pilihan jawaban oleh

responden, kemudian dilanjutkan dengan tabulasi silang untuk melihat bagaimana

hubungan dari pertanyaan satu dengan yang lain.

Sedangkan untuk menguji hipotesis uji perbedaan dipergunakan uji

U-Mann Whitney. Pengujian ini digunakan untuk variable yang berskala nominal

atau ordinal dengan dua kelompok yang saling tidak berhubungan (independent).

Rumus

U2 = n1.n2 + n2 (n2+1) - ∑ R1

Dimana:

U = rata –rata yang paling kecil antara U1 dengan U2

R1 = jumlah rank untuk sample 1 ( jumlah anak pada wanita yang

bekerja sebagai PNS)

R2 = jumlah rank untuk sample 2 (jumlah anak pada wanita yang

bekerja sebagai petani)

Sedangkan untuk melihat korelasi antar variabel peneliti menggunakan

rumus Yulis’Q untuk pengujian tiga variabel. Teknik Yulis’Q tiga veriabel

menghasilkan analisis lebih mendalam, sebab analisis ini akan menjelaskan

apakah zero Order (korelasi X dan Y ) benar-benar penting dan murni,ataukah ada

variabel ketiga yang mempengaruhi, ataupun justru variabel ketiga ini yang

menentukan perubahan variabel Y (Bungin, 2001:278). Adapun rumus Yulis’Q

tiga variabel adalah:

{(BTxCT)}+ {(BTxCT)}-{(ATxDT)}+{(ATxDT)}

Q xy Tied T =

3.8. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini disebabkan oleh terbatasnya

kemampuan dan pangalaman yang dimiliki oleh peneliti untuk melakukan

kegiatan penelitian ilmiah. Data statistik dari kelurahan sebagai sumber data yang

paling relevan pada saat penelitian dilakukan juga sangat sederhana sehingga

peneliti juga harus menganalisis kembali.

Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya pengetahuan responden

khususnya responden wanita yang bekerja sebagai petani untuk menjawab

pertanyaan yang diberikan, sehingga terkadang jawaban yang satu dan yang lain

tidak sejalan atau saling tumpah tindih. Sehingga tak jarang peneliti menanya

ulang kembali pertanyaan tersebut. Pengurusan surat izin juga menjadi kendala

bagi peneliti. Lamanya pihak birokrasi mengeluarkan surat izin membuat peneliti

BAB IV

HASIL DAN ANALISA PENELITIAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Lahirnya Kel. Batang Ayumi Julu

Hukum dasar tertulis yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah

tercermin dalam amanat pasal 18 UU Dasar 1945 yaitu “ pembagian daerah

Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintah ditetapkan

dengan UU”. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, penyelanggaraan

pemerintahan daerah sejauh ini telah melahirkan beberapa UU yang mengatur

tentang hal itu. Salah satunya adalah UU No 5 / tentang pokok pemerintahan

daerah.

Kota Padangsidimpuan adalah kota di provinsi Sumatera Utara dengan

luas wilayh 114,65 Km2 , dengan jumlah populasi 178.818. dahulunya kota

Padangsidempuan merupakan bagian dari Tapanuli Selatan yang berstatus kota

Administrasi dipawah Bupati. Namun sejak 21 Juni 2001, kota ini berdiri sebagai

Kota Daerah TK II Padangsidimpuan. “salumpat saindege” adalah selogan dari

kota ini yang berarti selangkah seirama atau seiya sekata.

Padangsidempuan dibagi menjadi 6 Kecamatan, yaitu sebagai berikut

1. Padangsidimpuan utara

2. Padangsidimpuan Batunadua

3. Padangsidimpuan Tenggara

4. Padangsidimpuan Selatan

6. Padangsidimpuan Angkola Julu

Adapun lokasi penelitian yang diteliti adalah di Kelurahan Batang

Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara yaitu pusat pemerintahan dan

pusat lokasi pasar.

Pada awalnya kel. Batang Ayumi Julu terdiri dari 4 lingkungan yaitu:

1. Lingkungan Tanggal

2. lingkungan kampung melayu

3. Lingkungan Sitataring

4. Lingkungan Gang raya

Adapun penetapan lingkungan berdasarkan aliran sungai Batang Ayumi

Julu. Akan tetapi, akibat adanya pemekaran kelurahan dan alasan untuk pelayanan

public, maka lingkungan Kel. Batang Ayumi Julu ini dipersempit menjadi 3

lingkungan, yaitu:

1. Lingkungan kampung Melayu

2. Lingkungan Sitataring

3. Lingkungan Gang Raya

Pejabat pemerintah yang pernah menjadi kepala desa/kampung/ lurah di

Batang Ayumi Julu, yaitu:

1. Karim Harahap yang menjadi kepala kampung pertama

pada tahun 1946 s/d 1958

2. Mgr. Linggoman Hrp, yang menjadi kepala kampung

pada tahun 1958 s/d 1986, akan tetapi pada tahun 1981

terjadi perubahan status, dari status kampung menjadi

3. Rachmatsyah Harahap, yang menduduki jabatan mulai

tanggal 1 September 1986 s/d 24 Desember 1991

4. Linen Siregar, yang menduduki jabatan Kepala Lurah,

dari tanggal 24 Desember 1991 s/d 12 januari 2003

5. Syafri Siregar, yang menduduki jabatan kepala lurah

dari 12 Januari 2003, s/d 31 Desember 2003

6. Abdul Najid Harahap, menduduki jabatan Kepala Lurah

Struktur Organisasi Pemerintahan Berdasarkan UU no 5 tahun 1976 Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

(LPM) Kelurahan Batang Ayumi Julu Kec. Padangsidempuan Utara

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ket:

1. Seksi Agama Budaya Adat

2. seksi Pendidikan

3. seksi NNB Organisasi

4. Seksi PKK

Lurah Ketua

Naga Sakti

Bendahara

Abd. Hadi Hsb Wakil Ketua

Drs. Mara Tunggal Srg

Sekretaris

5. Seksi UEKK

6. Seksi K3B

7. Seksi Pertanian

8. Seksi LH PSDA TTG

9. Seksi Kamtibmas

4.1.2. Potensi Sumber Daya Alam 4.1.2.1. Luas Kelurahan

Luas Pemukiman = 4,5 Km2

Luas Kuburan = 1,5 Km2

Luas Pekarangan = 2 Km2

Luas Taman = -

Luas Perkantoran = 90 m2

Luas Prasarana Umum Lainnya = 5 Km2

Lain-lain = 4 Km2

4.1.2.2. Orbitasi

Tabel 4.1. Orbitasi daerah

Orbitasi Keterangan

Bantara Sungai -

Rawan Banjir -

Bebas Banjir √

Jika kita lihat dari orbitasi yang ada Kel. Batang Ayumi Julu ini

merupakan daerah yang bebas banjir, hal ini diakibatkan oleh tatanan perumahan

yang baik dengan aliran pembuangan air yang cukup. Wilayah Kel. Batang

4.1.2.3. Sumber Daya Air 4.1.2.3.1 Air Minum

Tabel 4.2. Sumber air minum

Keterangan Jumlah (unit) Pengguna (KK)

Mata Air - -

Untuk melihat tingkat kesehatan masyarkat dapat dilihat dari

konsumsi air, dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas

masyarakat masih menggunakan air sumur gali. Akan tetapi kualitas air sumur ini

masih tergolong sehat, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dimana wilayah

ini dialiri oleh sungai Batang Ayumi Julu yang pencemaran airnya masih sedikit.

Kualitas air ini dapat kita lihat sebagai berikut.

4.1.2.3.2. Kualitas air minum

Tabel 4.3. Kualitas air minum

Keterangan Berbau Berwarna Berasa Baik

4.1.2.4 Udara

Walaupun terdapat dua industri di daerah ini, udara disekitar daerah ini

masih tergolong sehat, karena produksi industri yang dihasilkan bukan berupa

produksi berat, akan tetapi hanya berupa minuman ringan dan industi kerajinan

perabot.

4.1.3. Sosial Ekonomi dan Budaya 4.1.3.1. Pendidikan

Tabel 4.5. Tingkat pendidikan

Jenjang Pendidikan Jumlah (orang)

Belum Sekolah 534

Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah - Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat 30

Tamat SD/sederajat 1820

Tamat SLTP/sederajat 600

Tamat SLTA/sederajat 560

Tamat D-1 25

Dari tingkat pendidikan terlihat bahwa masyarakat di daerah ini

termasuk yang melek huruf, bahkan ada yang mencapai S2. Pendidikan sangat

dengan pendidikan mampu membuka wawasan seseorang untuk lebih maju dan

merupakan salah satu ciri-ciri manusia modern.

4.1.3.2.Mata Pencaharian Pokok

Tabel 4.6. Jenis mata pencaharian

Jenis Pekerjaan Jumlah

(orang)

Buruh/ swasta 53

Pegawai Negeri 95

Pedagang 55

Dan lain-lain 268

Jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat Kel. Batang Ayumi Julu

adalah Pegawai Negeri, pedagang, kemudian disusul dengan buruh/swasta,

sedangkan lain-lain ini terbagi atas petani, tukang batu, otomotif, tukang beca dan

lain-lain. Akan tetapi untuk pekerjaan yang sering digeluti oleh wanita khususnya

yang sudah menikah adalah PNS dan petani.

4.1.3.3.Agama

Tabel 4.7. Agama

Jenis Agama Jumlah (orang)

Islam 3015

Kristen 510

Katholik 34

Hindu -

Budha 12

Mayoritas agama pada masyarakat ini adalah Islam disusul dengan agama Kristen,

4.1.3.4.Etnis

Tabel 4.8.

Etnis di Kel. Batang Ayumi Julu Etnis Jumlah

Salah satu keunikan masyarakat Indonesia adalah beragamnya agama,

adat istiadat, etnik dan lain-lain. Begitu juga di kel Batang Ayumi Julu terdapat

keragaman, baik dalam segi agama, adat bahkan etnik.

Seperti yang kita lihat pada table di atas bahwa mayoritas pemeluk

agama di kelurahan ini adalah agama Islam, dengan etnik Batak. Perlu dicatat

bahwa etnik Batak ini masih mempunyai sub-sub bagian lagi, salah satunya

adalah Batak Angkola. Batak Angkola inilah yang mendominasi di daerah ini.

Dalam ilmu sosiologi dikenal konsep interseksi (persilangan). Dimana

keanggotaan yang merupakan keanggotaan yang lain. Misalnya anggota

kelompok ras tertentu juga menjadi anggota kelompok suku bangsa, dan anggota

kelompok suku bangsa juga menjadi anggota kelompok agama. Bagitu juga dalam

penelitian ini, suku bangsa tertentu merupakan kelompok agama tertentu, seperti

etnik Batak, yaitu angkola merupakan kelompok agama Islam, 100 % suku batak

Angkola beragama Islam untuk daerah ini.

4.1.3.5. Produk Domestik Kelurahan

Sektor Industri pabrik Lemon = 1

4.1.3.5.Kemiskinan

Tabel 4.9

Tingkat kesejahteraan keluarga

Keterangan Jumlah (keluarga)

Jumlah Kepala keluarga 90

Jumlah Keluarga Prasejahtera 4

Jumlah keluarga sejahtera 1 4

Jumlah keluarga sejahtera 2 -

Jumlah keluarga sejahtera 3 -

Jumlah keluarga sejahtera 3 plus -

4.1.3.6.Penguasaan Aset Ekonomi Oleh Keluarga Tabel 4.10 Kepemilikan aset rumah

Aset Rumah Jumlah (RT)

Tidak memiliki rumah / ngontrak 125 Memiliki rumah sendiri 730

Dalam kepemilikan aset rumah terlihat bahwa mayoritas masyarakat

4.2. Tabel Tunggal

4.2.1. Identifikasi Responden

Tabel 4.11.

Distribusi responden berdasarkan agama

Agama PNS Petani Total

Sumber: data penelitian lapangan, Agustus 2007

Dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa agama responden seluruhnya

adalah Islam, yakni sebanyak 30 responden (100%)

Tabel 4.12.

Distribusi responden berdasarkan suku bangsa

Suku

Sumber: data penelitian lapangan, Agustus 2007

Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas suku responden adalah suku batak, untuk

lebih spesifiknya adalah Batak Angkola dan Mandailing sebanyak 27 orang

(90%), sedangkan untuk Jawa hanya 3 orang (10 %). Hal ini diakibatkan bahwa

jika kita perhatikan masyarakat dilingkungan ini masing –masing suku umumnya

mendominasi suatu pekerjaan tertentu, seperti untuk suku minang lebih cenderung

berdagang, begitu juga dengan Cina, sementara untuk suku Nias mereka

Tabel 4.13.

Distribusi responden berdasarkan pendidikan Tingkat

Sumber: data penelitian lapangan, Agustus 2007

Dari tabel 3 diketahui bahwa PNS mempunyai tingkat pendidikan yang lebih

tinggi dibandingkan dengan petani. Dan untuk rata-rata tingkat pendidikan

keseluruhan responden adalah sarjana 8 orang (26,6%), disusul SMA sebanyak 7

orang (23,3%), kemudian SD 7 orang (23,3%), dilanjutkan dengan tingkat SMP 6

orang (20). Dan yang paling sedikit adalah D3 yang hanya 2 orang (6,7)

Tabel 4.14.

Distribusi responden berdasarkan umur

Sumber: data penelitian lapangan, Agustus 2007

Jika dilihat dari tabel ini, mayoritas responden berumur 37-42 sebanyak

14 orang responden (46,7%). Ini mengartikan bahwa responden yang diambil

sangat tepat. Usia 37-42 tahun adalah usia rawan untuk melahirkan sehingga

kemungkinan untuk melahirkan kembali sangat minim sekali dan jumlah anak

yang sekarang besar kemungkinan merupakan jumlah anak akhir. Setelah itu

diikuti kelompok usia 31-36 tahun sebanyak 11 responden (36,7%) sedangkan

yang berumur 25-30 tahun hanya 5 responden saja (16,6%)

Tabel 4.15.

Distribusi responden berdasarkan jenis pekerjaan suami

Sumber: data penelitian lapangan, Agustus 2007

Tabel 5 menunjukkan bahwa suami para responden lebih banyak

pedagang, akan tetapi jika diperhatikan berdasarkan kelompok responden terlihat

bahwa wanita yang bekerja sebagai PNS mempunyai suami yang bekerja sebagai

PNS juga yaitu 11 orang (73,3%), pedagang hanya 4 orang (26,7). Sementara

untuk wanita yang bekerja sebagai petani cenderung suaminya bekerja sebagai

pedagang yakni 12 orang (80%), sementara untuk jenis pekerjaan petani, PNS dan

pekerjaan tak tetap masing-masing 1 orang (6,7%).

Tabel 4.16.

Distribusi responden berdasarkan usia menikah

Usia PNS Petani Jumlah

Sumber: data penelitian lapangan, Agustus 2007

Dari tabel diketahui bahwa wanita yang bekerja sebagai PNS cenderung

dianalisa umur 23-24 adalah umur wanita yang telah selesai di perguruan tinggi

dan diperkirakan telah mendapatkan pekerjaan. Dimana, wanita yang bekerja

sebagai PNS menikah di umur 20 tahun sebanyak 1 orang (6,6%), di umur 21

tahun sebanyak 1 orang (6,6%), di umur 22 tahun seebanyak 3 orang (20%), di

umur 23 dan 24 tahun masing-masing 4 orang (26,7%), sedangkan di umur 25 dan

26 tahun masing-masing 1 orang (6,6%). Sementara untuk wanita yang bekerja

sebagai petani cenderung cepat menikah, hal ini diakibatkan wanita tersebut tidak

melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan akhirnya memutuskan untuk

cepat menikah, hal ini diketahui dari tabel bahwa wanita yang bekerja sebagai

petani menikah di umur 18 tahun sebanyak 4 orang (26,7%), di umur 19 tahun

sebanyak 5 orang (33,3%), di umur 20 tahun sebanyak 4 orang (26,7%), dan di

4.2.2. Pekerjaan wanita

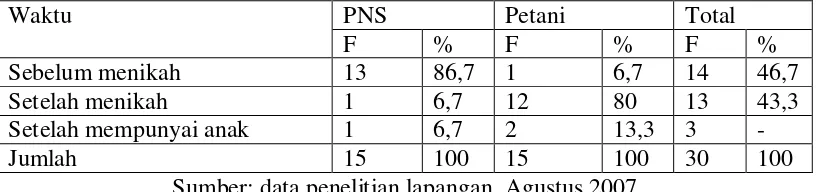

4.2.2.1. Sejak kapan responden mulai bekerja Tabel 4.17.

Frekuensi responden berdasarkan waktu mulai bekerja

Sumber: data penelitian lapangan, Agustus 2007

Dari tabel di atas diketahui bahwa wanita yang bekerja sebagai PNS telah

bekerja sebelum menikah yakni sebanyak 13 orang (86,7%), setelah menikah

sebanyak 1 orang (6,7%) dan setelah mempunyai anak 1 orang (6,7%) sedangkan

wanita yang bekerja sebagai petani melakoni pekerjaannya setelah menikah yakni

12 orang (80%), sebelum menikah 1 orang (6,7) dan setelah mempunyai anak 2

orang (13,3). Dari sini diketahui bahwa pekerjaan sebagai petani merupakan hal

yang harus dilakoni untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Waktu PNS Petani Total

F % F % F %

Sebelum menikah 13 86,7 1 6,7 14 46,7

Setelah menikah 1 6,7 12 80 13 43,3

Setelah mempunyai anak 1 6,7 2 13,3 3 -

4.2.2.2. Alasan responden bekerja

Tabel 4.18.

Frekuensi responden berdasarkan alasan untuk bekerja

Sumber: data penelitian lapangan, Agustus 2007

Tabel diatas dapat menunjukkan bahwa alasan wanita untuk bekerja untuk

kelompok wanita yang bekerja sebagai PNS adalah merupakan pengaktualisan diri

sebanyak 4 orang (26,7%), menambah penghasilan keluarga sebanyak 3 orang

(20%), mencari uang saku sendiri sebanyak 8 (53,3%). Sedangkan untuk

kelompok wanita yang bekerja sebagai petani adalah untuk menambah

penghasilan keluarga sebanyak 15 orang (100%).

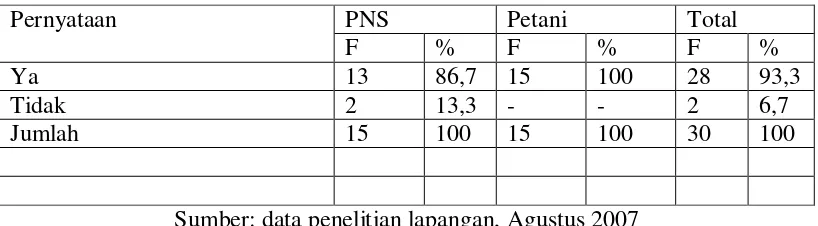

4.2.2.3. Keteribatan responden dalam pekerjaan domestik Tabel 4.19.

Frekuensi responden berdasarkan tetap mengerjakan pekerjaan rumah

Sumber: data penelitian lapangan, Agustus 2007

Wanita yang sudah berkeluarga cenderung mempunyai peran ganda, yaitu bekerja

di domestic dan public, dalam penelitian ini sesuai tabel di atas bahwa wanita

yang sudah bekerja tetap bertanggung jawab sepenuhnya kepada pekerjaan rumah

tangga sebanyak 28 orang (93,3%), sedangkan yang tidak hanya 2 orang (6,7%),

dan 2 orang tersebut berasal dari kelompok responden petani, padahal jika kita

perhatikan, jumlah jam kerja untuk petani lebih tinggi dibanding dengan PNS.

4.2.2.4. Kepemilikan pembantu dalam rumah tangga Tabel 4.20.

Frekuensi responden berdasarkan kepemilikan pembantu

Sumber: data penelitian lapangan, Agustus 2007

Sesuai tabel di atas 5 orang (33,3%) untuk kelompok responden PNS

mempekerjakan pembantu untuk membantu pekerjaan rumah, akan tetapi mereka

masih mengambil alih dalam hal-hal yang bersifat internal, seperti pemilihan

menu makanan. Dan 10 orang (66,7%) memilih untuk tetap bertanggung jawab

sepenuhnya kepada keluarga, karena pada dasarnya mereka mempunyai waktu

luang untuk itu. Sementara untuk kelompok petani tidak ada yang memakai

pembantu untuk mengurusi kebutuhan keluarga.

Pernyataan PNS Petani Total

F % F % F %

Ya 5 33,3 - - 5 16,7

Tidak 10 66,7 15 100 25 83,3