ANALISIS EKONOMI GULA RAFINASI DI INDONESIA

ASRI DWIANDARY

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis

saya yang berjudul:

ANALISIS EKONOMI GULA RAFINASI DI INDONESIA

merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendiri dengan bimbingan

Komisi Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan sumbernya. Tesis ini

belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di

perguruan tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan

secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, September 2009

ABSTRACT

ASRI DWIANDARY. Economic Analysis of Refined Sugar in Indonesia (DEDI

BUDIMAN HAKIM as a Chairman and NUNUNG NURYARTONO as a Member of the Advisory Committee).

Increasing in welfare and food industries makes demand of good quality of sugar, like refined sugar, has increase steadily. Free trade will lead the sugar import competition. As a result, refined sugar entered the retail market. The objectives of this study are to analyze the condition of refined sugar industry and the factors that effect the supply and demand of sugar esspecially refined sugar in Indonesia, also to formulate policy recommendation related to sugar industries. The studies used secondary data/time series data (1980-2007). Two Stage Least Squares Method was used to estimate the parameter, and the simulation procedure was employed to analyze the impact of tariff import, exchange rate and interest rate policy. The result showed that refined sugar can be a complementer or substitution with sugar and based on the simulation, the combination of tariff import, exchange rate,and interest rate policies could control both sugar and refined sugar import and increased domestic production.

RINGKASAN

ASRI DWIANDARY. Analisis Ekonomi Gula Rafinasi di Indonesia (DEDI BUDIMAN HAKIM sebagai Ketua dan NUNUNG NURYARTONO sebagai Anggota Komisi Pembimbing).

Konsumsi gula secara nasional diperkirakan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan industri terutama industri pengolahan makanan dan minuman yang berbahan baku gula. Industri makanan dan minuman yang berkembang dengan pesat ini membutuhkan gula putih yang bermutu tinggi dibandingkan konsumsi rumah tangga yaitu gula rafinasi.Dengan keunggulan gula rafinasi yang lebih putih dan halus, serta harga yang hampir sama dengan gula putih, maka gula rafinasi mudah memasuki pasar konsumen langsung rumahtangga. Situasi ini mengakibatkan tekanan harga gula di pasar domestik yang pada akhirnya akan menekan petani dan industri gula pada umumnya, yang pada akhirnya berdampak pula kepada konsumen gula.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji kondisi industri gula rafinasi di Indonesia, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan gula, khususnya gula rafinasi, dan (3) menganalisis dampak dari penerapan kebijakan pemerintah terhadap keragaan industri gula. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan deret waktu (time series) sejak tahun 1980 sampai dengan 2007 dan dianalisis menggunakan model persamaan simultan dengan melakukan simulasi beberapa skenario kebijakan. Pendugaan parameter model dilakukan dengan metode Two Stage Least Squares (2 SLS).

Hasil analisis menunjukkan industri gula rafinasi di Indonesia memiliki pangsa pasar yang berbeda dengan industri gula biasa, karena ditujukan untuk industri makanan, minuman dan farmasi dalam negeri, padahal layak untuk konsumsi langsung masyarakat. Kebutuhan gula rafinasi diperkirakan akan terus meningkat sesuai perkembangan industri makanan dan minuman, serta kesadaran dan pendidikan masyarakat akan mutu gula yang lebih baik.

harga gula di tingkat produsen, harga impor gula, dan permintaan gula tahun sebelumnya. Meskipun demikian, harga eceran tidak responsif terhadap semua peubah tersebut. Ini menunjukkan pasar gula di Indonesia banyak dikendalikan oleh pemerintah.

Hasil simulasi kebijakan menunjukkan: (1) simulasi dampak penurunan tarif impor 20 persen menyebabkan peningkatan volume impor gula secara keseluruhan untuk memenuhi permintaan gula rumahtangga dan permintaan gula rafinasi industri makanan dan minuman dimana besarnya tarif sangat mempengaruhi kelangsungan industri, (2) simulasi dampak depresiasi rupiah 20 persen menyebabkan penurunan impor gula secara keseluruhan sehingga mampu mendorong peningkatan produksi domestik, dan (3) simulasi dampak penurunan suku bunga 10 persen lebih berdampak pada sektor produksi yang meningkat dan konsumsi dalam negeri, dimana di sisi permintaan kondisi ini menyebabkan harga gula eceran menurun akibatnya konsumsi meningkat pula.

Dampak kombinasi kebijakan pemerintah (penurunan tarif impor 20 persen, depresiasi nilai tukar rupiah sebesar 20 persen, penurunan suku bunga bank sebanyak 10 persen) terhadap keragaan industri gula menunjukkan bahwa dampak peningkatan impor akibat penurunan tarif dapat diimbangi oleh pengaruh depresiasi rupiah terhadap dolar dan pengaruh nilai tukar secara bersama-sama, sehingga besarnya volume impor dapat ditekan, namun masih dapat memenuhi kebutuhan industri. Kombinasi kebijakan ini juga berdampak pada industri gula domestik yaitu peningkatan produktivitas dan produksi gula domestik.

© Hak cipta milik IPB, tahun 2009 Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh

ANALISIS EKONOMI GULA RAFINASI DI INDONESIA

ASRI DWIANDARY

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Analisis Ekonomi Gula Rafinasi di Indonesia

Nama Mahasiswa : Asri Dwiandary

Nomor Pokok : H353070241

Mayor : Ilmu Ekonomi Pertanian

Menyetujui, 1. Komisi Pembimbing

Dr.Ir.Dedi Budiman Hakim, MEc Dr.Ir.Nunung Nuryartono, MS

Ketua Anggota

Mengetahui,

2. Koordinator Mayor 3. Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Ilmu Ekonomi Pertanian

Prof.Dr.Ir.Bonar M. Sinaga, MA Prof.Dr.Ir.Khairil A. Notodiputro, MS

Penguji Luar Komisi: Dr. Ir. Ratna Winandi, MS (Dosen Departemen Agribisnis,

Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor)

Penguji Wakil Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian dan Pimpinan Sidang: Dr. Ir. M. Parulian Hutagaol, MS

(Dosen Departemen Ilmu Ekonomi,

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan

karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan

penelitian yang berjudul “Analisis Ekonomi Gula Rafinasi di Indonesia”.

Penulis banyak mendapatkan bantuan dan masukan selama penelitian hingga

tersusunnya laporan penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada

Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, MEc dan Dr. Ir. Nunung Nuryartono, MS selaku

Komisi Pembimbing yang meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan,

arahan dan masukan yang sangat membantu selama penyusunan tesis ini. Terima

kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MS selaku Koordinator Mayor Ilmu Ekonomi

Pertanian dan seluruh staf pengajar yang telah memberikan bimbingan dan

proses pembelajaran selama penulis kuliah di Mayor Ilmu Ekonomi

Pertanian.

2. Dr. Ir. Ratna Winandi, MS selaku Penguji Luar Komisi yang telah

memberikan kritik dan saran untuk perbaikan tesis ini.

3. Dr. Ir. Parulian Hutagaol, MS selaku Penguji mewakili Mayor Ilmu

Ekonomi Pertanian dan Pimpinan Sidang yang telah memberikan kritik dan

saran pada ujian tesis ini.

4. Teman-teman EPN angkatan 2007 untuk kebersamaan dalam suka dan duka

selama perkuliahan dan proses penulisan tesis ini.

5. Seluruh staf Mayor EPN yang selalu sabar dan menyediakan waktu untuk

6. Pihak-pihak lain yang namanya tidak penulis sebutkan namun telah banyak

memberikan sumbang saran dan bantuan serta doa selama penulis kuliah di

Institut Pertanian Bogor.

Secara khusus dengan penuh rasa cinta kasih dan hormat, penulis

mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ibunda T. Sunarti dan Ayahanda

Nana R. Sulaeman, kakakku Rien Wulandari, adikku Agung S. Nugraha serta

Tjahjana yang selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis. Penulis berharap

semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, September 2009

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1978 dari Bapak Nana

R.Sulaeman dan Ibu T.Sunarti. Penulis merupakan putri kedua dari tiga

bersaudara.

Tahun 1996 penulis lulus dari SMA Negeri 12 Bandung dan pada tahun

yang sama penulis diterima pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas

Pertanian, Universitas Padjadjaran. Pendidikan sarjana tersebut diselesaikan pada

tahun 2001. Penulis melanjutkan Program Magister Sains di Mayor Ilmu Ekonomi

Pertanian, Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2007

dengan beasiswa yang diperoleh dari Departemen Pertanian

Penulis bekerja sebagai staf pada Badan Ketahanan Pangan, Departemen

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ... xvii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 8

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ... 12

1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian ... 13

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 14

2.1. Industri Gula Indonesia ... 14

2.1.1. Perkembangan Produksi dan Pola Pengusahaan ... 14

2.1.2. Perkembangan Konsumsi dan Harga Gula ... 16

2.1.3. Perkembangan Impor Gula ... 19

2.2. Kebijakan Pemerintah dalam Industri Gula ... 21

2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu ... 26

III. KERANGKA PEMIKIRAN ... 32

3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis ... 32

3.1.1. Analisis Penawaran Gula ... 32

3.1.2. Analisis Permintaan Gula... 38

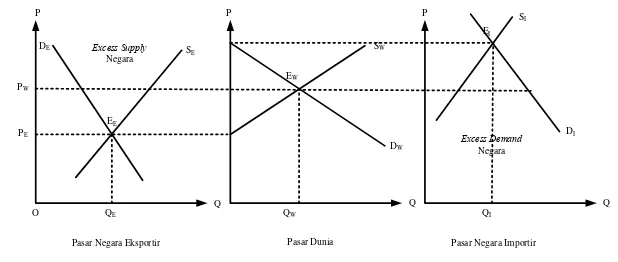

3.1.3. Ekspor dan Impor Gula ... 41

3.1.4. Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Perdagangan .. 44

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional ... 51

IV. METODE PENELITIAN ... 54

4.1. Jenis dan Sumber Data ... 54

Halaman

4.3. Model Ekonometrika... 55

4.3.1. Produksi Gula... 56

4.3.2. Penawaran Gula ... 61

4.3.3. Permintaan Gula... 63

4.3.4. Harga Gula Eceran ... 66

4.4. Identifikasi dan Estimasi Model ... 67

4.5. Validasi Model ... 70

4.4. Simulasi Dampak Kebijakan Pemerintah... 71

V. KONDISI PERKEMBANGAN INDUSTRI GULA RAFINASI INDONESIA ... 74

5.1. Sejarah Perkembangan Industri Gula Rafinasi ... 74

5.2. Produksi Gula Rafinasi ... 75

5.3. Permintaan Gula Rafinasi ... 78

5.4. Pemasaran Gula Rafinasi ... 80

5.5. Impor Bahan Baku dan Gula Rafinasi ... 81

5.6. Kebijakan Pemerintah Mengenai Gula Rafinasi ... 82

VI. KERAGAAN INDUSTRI GULA INDONESIA ... 85

6.1. Hasil Pendugaan Model ... 85

6.2. Pembahasan Model Dugaan... 86

6.2.1. Luas Areal Tebu... 86

6.2.2. Produktivitas Tebu ... 89

6.2.3. Produksi Tebu dan Produksi Gula ... 91

6.2.4. Impor Gula ... 91

6.2.5. Impor Gula Rafinasi... 94

6.2.6. Permintaan Gula Rumahtangga... 97

6.2.7. Permintaan Gula Industri Makanan dan Minuman ... 98

6.2.8. Permintaan Gula Rafinasi Industri Makanan dan Minuman ... 99

Halaman

VII. EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH

TERHADAP INDUSTRI GULA ... 104

7.1. Hasil Validasi Model ... 104

7.2. Simulasi Dampak Kebijakan Pemerintah... 106

7.2.1. Simulasi Penurunan Tarif Impor... 106

7.2.2. Simulasi Depresiasi Rupiah ... 108

7.2.3. Simulasi Penurunan Suku Bunga Bank ... 110

7.2.4. Dampak Kombinasi Kebijakan ... 111

VIII. KESIMPULAN, IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN SARAN ... 114

8.1. Kesimpulan ... 114

8.2. Implikaasi Kebijakan ... 116

8.2. Saran Penelitian Lanjutan ... 118

DAFTAR PUSTAKA... 119

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Perkembangan Produksi, Luas Areal, dan Produktivitas

Gula Indonesia Tahun 1997-2008... 2

2. Konsumsi Gula Rumahtangga dan Industri Tahun 2002-2007... 5

3. Perkembangan Harga Gula Eceran dan Harga Gula yang Diterima Petani Tahun 1980-2007 ... 18

4. Perkembangan Impor Gula Tahun 1997-2007... 20

5. Perkembangan Kebijakan Pergulaan Indonesia ... 24

6. Perkembangan Luas Areal Padi dan Tebu Tahun 2000-2006... 57

7. Spesifikasi Kualitas Gula ... 73

8. Kapasitas dan Produksi Gula Rafinasi Tahun 2006-2008 ... 77

9. Kontribusi dan Konsumsi Gula pada Industri Makanan dan Minuman Tahun 2002 ... 78

10. Jumlah Perusahaan Industri Makanan dan Minuman Pengguna Gula Rafinasi Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 1997-2006... 79

11. Hasil Pendugaan Parameter Luas Areal Tebu... 88

12. Hasil Pendugaan Parameter Produktivitas Tebu ... 89

13. Hasil Pendugaan Parameter Impor Gula ... 92

14. Hasil Pendugaan Parameter Impor Gula Rafinasi... 95

15. Hasil Pendugaan Parameter Permintaan Gula Rumahtangga ... 97

16. Hasil Pendugaan Parameter Permintaan Gula Industri ... 99

17. Hasil Pendugaan Parameter Permintaan Gula Rafinasi Industri... 101

Halaman

19. Hasil Indikator Statistik Validasi Model Industri Gula Indonesia .... 105

20. Perubahan Nilai Rata-rata Simulasi Penurunan Tarif Impor

20 Persen ... 107

21. Perubahan Nilai Rata-rata Simulasi Depresiasi Rupiah

20 Persen ... 109

22. Perubahan Nilai Rata-rata Simulasi Penurunan Suku Bunga Bank

10 Persen ... 111

23. Perubahan Nilai Rata-rata Simulasi Penurunan Tarif Impor 20 Persen, Depresiasi Rupiah 20 Persen dan Penurunan

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Perkembangangan Harga Gula Dalam Negeri dan Harga Gula

Dunia Tahun 1980-2007 ... 3

2. Skema Kebutuhan Gula Tahun 2007 ... 10

3. Kebijakan Pergulaan Nasional ... 26

4. Mekanisme Pasar melalui Permintaan dan Penawaran... 33

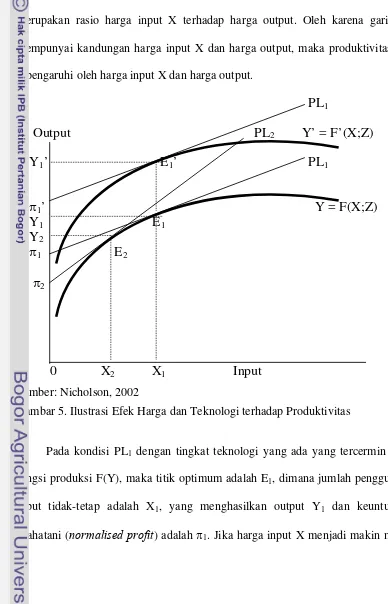

5. Ilustrasi Efek Harga dan Teknologi terhadap Produktivitas ... 37

6. Mekanisme Penawaran dan Permintaan Gula antar Negara Eksportir dan Negara Importir di Pasar Dunia... 43

7. Dampak Peningkatan Teknologi ... 46

8. Dampak Tarif Impor terhadap Perdagangan ... 49

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Data Dasar Industri Gula Tahun 1980-2007 ... 124

2. Program Pendugaan Model Industri Gula Tahun 1980-2007 ... 126

3. Hasil Pengolahan Data Model Industri Gula Tahun 1980-2007... 129

4. Program Validasi dan Simulasi Model Industri Gula

Tahun 1980-2007 ... 137

5. Hasil Dasar Pengolahan Kombinasi Kebijakan Tahun 1999-2007... 140

I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gula merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis Indonesia baik dari dimensi ekonomi, sosial, maupun politik. Indonesia memiliki keunggulan

komparatif sebagai produsen gula dilihat dari sisi sumberdaya alam dan iklim karena tebu merupakan tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah

beriklim tropis. Kontribusi gula selain sebagai sumber pemanis dan kalori bagi masyarakat, juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi 900 ribu petani dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung sekitar 1.3 juta orang, sehingga

pengadaan dan pengaturan harganya ditangani pemerintah (Susila, 2005).

Komitmen pemerintah untuk terus mendorong pengembangan industri gula

nasional menuju kemandirian, khususnya pencapaian swasembada gula, tertuang dalam Rencana Strategis Pembangunan Pertanian 2004-2015 Departemen Pertanian di mana pemerintah mencanangkan swasembada gula pada tahun 2007

dengan produksi minimal 2.8 juta ton. Namun target tersebut tidak tercapai karena produksi gula tahun 2007 hanya mencapai 2.6 juta ton sehingga target

swasembada mundur sampai 2015.

Ada beberapa alasan pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan hasil produksi gula dalam negeri melalui berbagai bentuk kebijakan. Alasan pertama

adalah karena gula merupakan komoditi penting yang dikonsumsi baik secara langsung oleh rumahtangga maupun secara tidak langsung oleh berbagai industri

industri pengolahan gula dikelola atau dimiliki oleh pemerintah, industri ini salah satu sumber penghasilan pemerintah yang penting. karena itu wajar bila Indonesia

ingin menjadi negara swasembada gula (Siregar, 1998).

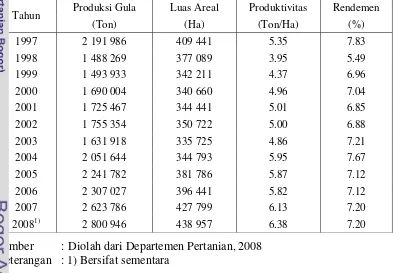

Perkembangan produksi sampai tahun 2003 mengalami penurunan dengan

laju sekitar 3.63 persen per tahun. Namun semenjak tahun 2004, produksi gula mulai menunjukkan peningkatan. Berbagai kebijakan pemerintah seperti kebijakan tataniaga impor dan program akselerasi peningkatan produktivitas

berdampak positif dalam meningkatkan kembali produksi gula nasional, khususnya pada tahun 2004.

Tabel 1. Perkembangan Produksi, Luas Areal, dan Produktivitas Gula Indonesia Tahun 1997-2008

Produksi Gula Luas Areal Produktivitas Rendemen Tahun

(Ton) (Ha) (Ton/Ha) (%)

1997 2 191 986 409 441 5.35 7.83 1998 1 488 269 377 089 3.95 5.49 1999 1 493 933 342 211 4.37 6.96 2000 1 690 004 340 660 4.96 7.04 2001 1 725 467 344 441 5.01 6.85 2002 1 755 354 350 722 5.00 6.88 2003 1 631 918 335 725 4.86 7.21 2004 2 051 644 344 793 5.95 7.67 2005 2 241 782 381 786 5.87 7.12 2006 2 307 027 396 441 5.82 7.12 2007 2 623 786 427 799 6.13 7.20 20081) 2 800 946 438 957 6.38 7.20

Sumber : Diolah dari Departemen Pertanian, 2008 Keterangan : 1) Bersifat sementara

menurunnya kualitas tebu akibat biaya produksi yang tinggi pada tahun tersebut. Selanjutnya, rendemen mulai meningkat dan dipatok minimal 7.20 persen.

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kinerja industri gula nasional diantaranya adalah kegagalan kebijakan pemerintah dalam merespon

dinamika pasar gula dunia dan dalam negeri, inefisiensi pabrik gula, dan adanya distorsi kebijakan di pasar dunia yang tinggi melalui berbagai kebijakan subsidi dan proteksi, yang membuat pasar gula dunia menjadi terdistorsi (Susila dan

Supriyono, 2006). 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

1980198119821983198419851986198

7

1988198919901991199219931994199

5 199

6

1997199819992000200120022003200

4

200520062007

Tahun Ha rg a ( R p /Kg )

Harga Gula Dalam Negeri Harga Gula Dunia

Sumber : Departemen Pertanian, 2008

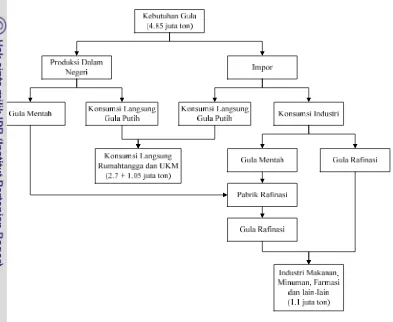

Gambar 1. Perkembangangan Harga Gula Dalam Negeri dan Harga Gula Dunia Tahun 1980-2007

Kebijakan distortif dilakukan oleh hampir semua negara, baik negara

produsen maupun negara konsumen. Instrumen kebijakan yang digunakan sangat komprehensif mendistorsi sebagian besar industri gula dunia. Kebijakan tersebut

menyangkut kontrol produksi, kredit, dukungan harga, subsidi ekspor, trade preferences, dan kebijakan distribusi. Hal ini menyebabkan terjadinya surplus

pemerintah telah menerapkan berbagai macam kebijakan, harga gula di pasar dunia berpengaruh cukup signifikan terhadap harga gula di Indonesia, baik pada

tingkat petani maupun konsumen.

Peningkatan harga gula dalam negeri terutama terjadi semenjak tahun 1998

karena menurunnya produksi gula nasional yang disebabkan faktor yang saling terkait seperti penurunan areal tebu, inefisiensi ditingkat usaha tani dan ditingkat pabrik gula sehingga meningkatnya impor. Padahal pada saat itu nilai tukar rupiah

sedang mengalami penurunan, serta lepasnya peran Bulog untuk tidak lagi melakukan monopoli impor sehingga harga ditentukan oleh mekanisme pasar

(Departemen Pertanian, 2002).

Pada era perdagangan bebas ini gula impor yang lebih bermutu dan lebih

murah dapat masuk dengan mudah ke dalam negeri. Akibatnya, banyak terdapat

di pasar dalam negeri gula impor yang terkadang juga disertai dengan keberadaan gula ilegal. Sementara pabrik gula lokal sulit untuk meningkatkan produksi

maupun produktivitas gulanya karena mesin-mesin produksi yang dimiliki sudah tua serta rendemen relatif rendah. Selain itu, banyak petani yang tidak tertarik bertanam tebu karena faktor harga yang sangat murah. Padahal kebutuhan tebu

untuk pabrik gula di Indonesia sekitar 75 persen diantaranya dipasok dari petani (Arifin, 2008).

Pada sisi permintaan gula secara nasional diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan industri, terutama industri pengolahan makanan dan minuman

juta ton, yang terdiri dari 2.70 juta ton untuk konsumsi rumahtangga, sedangkan

industri besar makanan dan minuman membutuhkan 1.10 juta ton, serta untuk

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diperkirakan setiap tahunnya berkisar sebesar

1.05 juta ton.

Tabel 2. Konsumsi Gula Rumahtangga dan Industri Tahun 2002-2007

Konsumsi (Ton) Tahun

Rumahtangga Industri 2002 2 537 267 760 000

2003 2 571 017 751 880 2004 2 604 922 787 790 2005 2 638 780 850 000 2006 2 664 616 950 000 2007 2 698 859 1 100 000

Sumber : GAPMMI, 2008

Keterangan : Industri hanya mencakup industri skala sedang dan besar

Konsumsi gula oleh rumahtangga dapat dibedakan menjadi konsumsi

langsung dan konsumsi tidak langsung. Konsumsi gula secara langsung adalah

konsumsi gula oleh rumahtangga dalam wujud gula untuk dijadikan makanan dan

minuman, sedangkan konsumsi tidak langsung adalah konsumsi rumahtangga

melalui makanan dan minuman yang mengandung gula yang dibuat oleh industri

makanan dan minuman (Purwoto et al. 1999). Dengan asumsi rata-rata konsumsi gula sebesar 12 kg per kapita pertahun dan terus meningkat setiap tahun, dapat

dihitung kebutuhan gula penduduk.

Industri pengolahan makanan dan minuman yang berkembang dengan pesat

membutuhkan gula putih bermutu tinggi dibandingkan konsumsi rumahtangga

ton per tahun. Selain industri pengolahan makanan dan minuman, gula rafinasi juga digunakan oleh industri farmasi/obat-obatan. Karena permintaan terhadap

produk ketiga industri tersebut terus meningkat, permintaan terhadap gula rafinasi diperkirakan terus meningkat disertai tuntutan terhadap kualitas gula yang

memenuhi standar kesehatan.

Permintaan gula dalam negeri yang terus meningkat ini tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Konsumsi gula putih memang masih menempati

urutan pertama, dan permintaan terhadap gula rafinasi saat ini menunjukkan trend yang terus meningkat sekitar 7.80 persen per tahun, terutama permintaan dari

sektor industri. Kecenderungan meningkatnya impor gula Indonesia menunjukkan bahwa pasar gula dalam negeri memiliki prospek yang cukup baik dimasa depan.

Indonesia perlu secara cepat dan tepat mengantisipasi situasi tersebut. Bila

dikaitkan dengan kewajiban yang harus dilakukan sehubungan dengan tarif bea masuk gula yang berdasarkan kesepakatan di atas harus dikurangi/dihilangkan,

maka semakin rendahnya tarif impor ditambah dengan terdistorsinya perdagangan gula dunia sehingga harga gula di pasar internasional lebih rendah dari biaya produksinya, menyebabkan gula impor memasuki pasar dalam negeri. Kondisi ini

membuat kinerja industri gula di Indonesian semakin menurun dan berdampak terhadap kesejahteraan petani tebu.

Salah satu cara agar industri gula dalam negeri dapat bersaing adalah

melalui peningkatan efisiensi dan mutu produk. Untuk memproduksi gula mutu

tinggi, proses produksi yang digunakan adalah proses rafinasi dengan bahan baku

Analysis (ICUMSA), kadar abu, SO2, dan mikroba, proses rafinasi menghasilkan

gula yang memenuhi syarat untuk keperluan industri. Selama ini kualifikasi gula

putih yang diproduksi oleh pabrik-pabrik gula dalam negeri adalah Superieure Hoofd Suiker (SHS) melalui proses sulfitasi dan karbonatasi yang walaupun telah diupayakan peningkatan mutu gula dalam negeri tersebut, belum memenuhi syarat

untuk keperluan industri makanan dan minuman karena belum memenuhi kualitas

yang distandarkan oleh konsumen. Sehingga untuk memperoleh gula bermutu

tinggi sistem proses yang ada saat ini harus diubah menjadi proses rafinasi sebab

pasar gula dunia di masa depan akan dipengaruhi oleh produk-produk bermutu

tinggi dan harga bersaing (Tjokrodirdjo et al. 1999).

Sampai tahun 2008, jumlah perusahaan/pabrik yang memproduksi gula rafinasi sebanyak enam perusahaan. Keenam perusahaan ini secara total

mempunyai kapasitas terpasang sekitar dua juta ton, dimana terjadi peningkatan produksi yang pesat pada tahun 2004 sebesar 395 ribu ton menjadi 1.4 juta ton

pada tahun 2007 (Departemen Perindustrian, 2008). Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2004 gula rafinasi masih perlu diimpor untuk memenuhi permintaan dalam negeri.

Hal inilah yang mendasari pemerintah melakukan pengembangan industri gula rafinasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan

untuk melindungi produsen atau industri gula nasional selalu mempunyai efek dan pada akhirnya konsumen yang harus menanggung beban kebijakan tersebut. Pengembangan industri gula rafinasi harus dalam kerangka keterkaitan pasar gula

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan industri gula di Indonesia masih berkisar pada kesenjangan

antara kemampuan produksi yang masih rendah dengan jumlah kebutuhan yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk, pertumbuhan industri

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menghadapi adanya peningkatan kebutuhan gula rafinasi yang diperkirakan terus meningkat sesuai perkembangan industri makanan dan minuman, pemerintah telah berupaya melakukan

restrukturisasi industri gula nasional dengan membangun pabrik gula rafinasi

yang menggunakan bahan baku gula mentah untuk memperoleh gula dengan mutu

tinggi serta memberikan kemudahan dalam impor bahan bakunya.

Pembangunan pabrik gula rafinasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman, bukan untuk konsumsi langsung rumahtangga. Prinsip ini

mengakomodasikan kepentingan tiga komponen utama yang berkaitan yaitu konsumen (terutama untuk industri makanan dan minuman), petani dan pabrik

gula rafinasi sebagai produsen, karena secara bertahap diharapkan bahan baku gula rafinasi berasal dari petani dalam negeri.

Arifin (2008) mengemukakan bahwa pengembangan industri gula rafinasi

dilakukan untuk memperoleh nilai tambah ekonomi serta ditujukan untuk pangsa pasar industri makanan dan minuman. Namun dalam perkembangan pasar gula

rafinasi dalam negeri saat ini, beberapa penggunanya mengatakan bahwa produksi gula rafinasi belum dapat memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh pengguna gula rafinasi.

pemerintah dalam hal mutu dan keamanan pangan, seperti: (1) harga harus kompetitif dengan harga dunia, (2) kualitas terjamin, (3) suplai tersedia secara

kontinyu, (4) memenuhi persyaratan keamanan pangan, dan (5) mempunyai komitmen kontrak penyediaan gula rafinasi jangka panjang (Soebekty, 2005).

Persyaratan ini sulit dipenuhi oleh pabrik rafinasi dalam menyediakan suplai/penawaran di dalam negeri. Hal inilah yang membuat industri makanan dan minuman memutuskan untuk mengimpor gula rafinasi demi menekan biaya

produksi yang semakin mahal. Bagi konsumen tentu akan mendukung jika harga terjangkau dan kualitas terjaga. Kondisi ini menunjukkan semakin besarnya impor

produk gula rafinasi maupun bahan baku pembuat gula rafinasi guna memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi industri gula rafinasi di Indonesia?

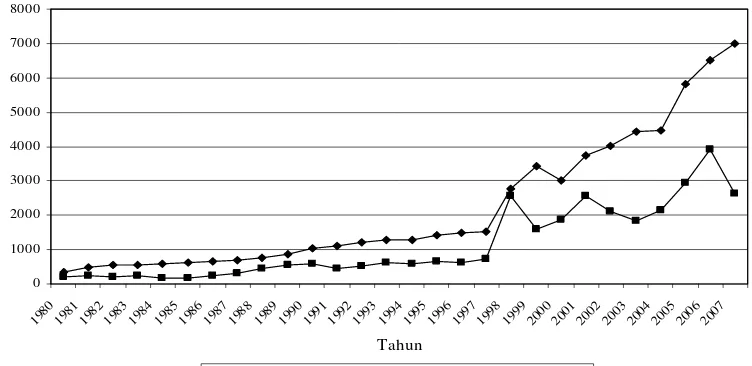

Sebagai gambaran dalam bentuk skema untuk memudahkan pengertian mengenai kondisi kebutuhan gula (Gambar 2) menunjukkan bahwa impor gula

rafinasi tahun 2007 mencapai 1.7 juta ton termasuk untuk stok tahun 2006. Sedangkan kebutuhan industri makanan dan minuman di dalam negeri sebesar 1.1 juta ton. Dengan produksi gula rafinasi dalam negeri tahun 2007 sebesar 1.4 juta

ton (maksimun kapasitas produksi 2 juta ton) seharusnya sudah over supply. Selisih produksi dan kebutuhan ini dapat mengakibatkan terjadinya rembesan gula

rafinasi ke pasar ritel/pasar rumahtangga. Berdasarkan ketentuan, gula rafinasi seharusnya dipasarkan untuk industri makanan dan minuman, sedangkan gula putih untuk konsumsi langsung rumahtangga.

rafinasi dapat dengan mudah memasuki pasar konsumen langsung rumahtangga. Situasi ini mengakibatkan tekanan harga gula di pasar dalam negeri yang pada

akhirnya akan menekan petani dan industri gula pada umumnya, yang kemudian berdampak pula kepada konsumen gula.

Sumber: Diadaptasi dari GAPMMI, 2008 Gambar 2. Skema Kebutuhan Gula Tahun 2007

Masalah lain yang dihadapi oleh industri gula rafinasi ini adalah harga gula rafinasi impor jauh lebih murah dari harga yang diproduksi di dalam negeri

sehingga produk gula rafinasi banyak yang memasuki pasar ritel/rumahtangga. Seharusnya gula rafinasi produk dalam negeri lebih murah karena dalam

memperoleh bahan baku gula mentah banyak memperoleh kemudahan impor serta

kebijakan bea masuk 5 persen selama dua tahun pertama yang diatur dalam SK

Menteri Keuangan No.135/KMK.05/2000. Jadi seharusnya harga gula rafinasi

lokal lebih murah dari impor. Pertanyaannya adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan dan penawaran gula rafinasi?

Gula merupakan komoditas yang memiliki tingkat regulasi tinggi setelah beras, mengharuskan kepastian pemenuhan kebutuhannya dimasa depan. Hal ini menimbulkan banyak masalah dalam bentuk kebijakan yang adil bagi semua

pihak agar tidak terjadi konflik kepentingan antara petani, indusri gula, dan konsumen. Kebijakan pemerintah dalam pergulaan bertujuan untuk melindungi

gula petani yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik gula dalam negeri berstatus BUMN yang hanya mampu memproduksi gula putih juga untuk menjaga kestabilan harga bagi konsumen umum.

Departemen Pertanian (2003) membatasi impor gula dalam bentuk: gula putih (white sugar) untuk konsumsi rumahtangga, gula rafinasi (refined sugar)

untuk industri, dan gula mentah (raw sugar) untuk diolah di pabrik gula untuk bahan baku gula rafinasi. Industri gula rafinasi termasuk juga industri makanan dan minuman memperoleh banyak kemudahan dalam hal impor bahan baku gula

mentah dan gula rafinasi. Tarif bea masuk gula mentah yang dikenakan saat ini sebesar Rp 550/kg, sedangkan industri makanan dan minuman saat mengimpor

gula putih (rafinasi) dikenakan bea masuk oleh pemerintah sebesar Rp 700/kg. Ketentuan mengenai Tataniaga Impor Gula diatur dengan adanya SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 643/MPP/Kep/9/2002.

melakukan peningkatan produksi riil, ditambah semakin besarnya impor yang dilakukan menunjukkan sempitnya volume penjualan gula rafinasi yang dapat

dimasuki produsen dalam negeri. Diberlakukannya berbagai kebijakan, salah satunya berupa tarif dan pembatasan impor untuk melindungi industri gula dalam

negeri dari persaingan dengan gula impor sudah seharusnya memberikan insentif untuk melakukan peningkatan kinerja dan efisiensi, namun berbagai kemudahan ini tidak bisa selamanya diterapkan sesuai dengan liberalisasi perdagangan dunia

sehingga secara bertahap harus dikurangi. Pertanyaannya adalah bagaimana dampak penerapan kebijakan perdagangan pada industri gula?

Berdasarkan pada permasalahan pergulaan di atas menarik untuk dikaji

dampak dari berbagai kebijakan perdagangan terhadap industri gula rafinasi

Indonesia. Pemahaman mengenai kondisi penawaran dan permintaan bermanfaat

untuk mengkaji kembali kebijakan yang akan diterapkan selanjutnya dalam

industri gula, khususnya gula rafinasi.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, penelitian ini bertujuan:

1. Mengkaji kondisi industri gula rafinasi di Indonesia.

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan

gula, khususnya gula rafinasi.

3. Menganalisis dampak dari penerapan kebijakan pemerintah terhadap keragaan industri gula.

yang sejenis, maupun untuk pengambil kebijakan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan dan alokasi

dana bagi investasi pada industri gula nasional serta perencanaan pembangunan bagi pemerintah.

1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Penelitian difokuskan pada pendugaan respon penawaran dan permintaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Respon tersebut merupakan

cerminan perilaku produsen dan konsumen gula. 2. Data statistik yang dipakai adalah tahun 1980-2007.

3. Penggunaan istilah gula pada penelitian ini mengacu pada jenis gula putih yang berasal dari tebu dengan kualitas seperti gula hasil produksi pabrik gula di dalam negeri. Sedangkan gula rafinasi adalah jenis gula yang berasal

dari gula mentah, dimana dalam penelitian ini tidak membedakan jenis gula rafinasi refined sugar atau double refined sugar.

4. Gula rafinasi banyak digunakan oleh sektor industri makanan, minuman dan farmasi/obat-obatan, tetapi sesuai data dan informasi yang tersedia, dalam penelitian ini data penggunaan gula rafinasi diperoleh dari data industri

makanan dan minuman saja yang merupakan industri besar dan sedang. 5. Pada dasarnya gula putih dan gula rafinasi tidak jauh berbeda, hanya yang

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Industri Gula Indonesia

2.1.1. Perkembangan Produksi Gula dan Pola Pengusahaan

Industri gula merupakan usaha dari sektor perkebunan tebu. Hal ini disebabkan karena gula dalam negeri merupakan hasil pengolahan dari tebu oleh

pabrik-pabrik gula yang ada, meskipun belakangan sedang dikembangkan industri gula yang menggunakan bahan baku gula mentah. Perkembangan industri gula dalam negeri sangat tergantung pada perkembangan perkebunan tebu.

Dalam perkembangannya industri gula dalam negeri pernah mengalami kejayaannya. Data produksi gula dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa

terjadi peningkatan produksi (Tabel 1). Selain disebabkan karena peningkatan luas areal, berbagai kebijakan pemerintah seperti kebijakan tataniaga impor dan program akselerasi peningkatan produktivitas berdampak positif pada peningkatan

produksi gula dalam negeri.

Efisiensi industri gula yang dicerminkan dari produktivitas tebu dan

hablur pernah dicapai selama periode 1930-1940. Pada saat itu, produktivitas tebu hampir mendekati 140 ton per hektar dan produktivitas hablurnya sekitar 18 ton per hektar, lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas tebu dan hablur saat

ini yang hanya sekitar 78 dan 6 ton per hektar. Berbagai program peningkatan industri gula yang dibuat pemerintah sejak tahun 1950 hingga saat ini belum

dengan periode sebelumnya.

Luas areal tanaman tebu saat ini sekitar 439 ribu hektar, dan 63 persen

berada di Jawa. Dari luasan pertanaman tebu di Jawa tersebut, sekitar 40 persen diusahakan di lahan sawah dan 60 persen di lahan tegalan. Namun karena

tebu tidak lagi mampu bersaing dengan tanaman alternatifnya, khususnya padi, tanaman tebu sejak akhir tahun 1980 tidak lagi ditanam pada lahan sawah berpengairan teknis. Sebagai akibatnya, di Jawa saat ini pertanaman tebu

hampir seluruhnya berada di lahan sawah tadah hujan dan lahan tegalan, sementara di luar Jawa seluruhnya diusahakan di lahan tegalan.

Pada tahun 1930 tercatat ada sekitar 179 PG, kemudian seiring dengan terjadinya malaise, jumlah PG yang beroperasi pada tahun 1935 turun hingga tinggal 38 buah. Pada tahun 1940, jumlah PG yang beroperasi meningkat lagi

menjadi 92 buah, kemudian turun pada saat perang kemerdekaan dan pada tahun 1950 tercatat hanya 30 PG yang beroperasi. Pada saat nasionalisasi tahun 1957,

jumlah PG yang beroperasi tercatat 52 buah dan meningkat lagi pada tahun 1962 menjadi 55 buah. Berdasarkan data sampai tahun 2004, PG yang beroperasi adalah 58 PG dengan total kapasitas terpasang sekitar 198 ribu ton tebu per hari.

Kinerja PG cenderung menurun disebabkan oleh umur pabrik yang sudah tua, kapasitas dan hari giling tidak mencapai standar. Berdasarkan hubungan

usahatani dan PG, industri gula dalam negeri dibedakan antara perusahaan gula pengelola Hak Guna Usaha/HGU (di luar Jawa) dan tanpa HGU (umumnya di Jawa). Untuk perusahaan gula pengelola HGU, usahatani tebu dan PG terintegrasi

dan pasca panen sangat dimungkinkan untuk sesuai dengan tuntutan persyaratan teknis PG dan dengan biaya pengadaan bahan baku yang relatif murah. Ini

merupakan salah satu penentu keunggulan PG-PG di luar Jawa, terutama di Lampung, bila dibandingkan dengan PG-PG di Jawa yang umumnya tidak

mengelola HGU.

PG-PG di Jawa umumnya, usahatani tebu dikelola petani, sedangkan PG dikelola oleh perusahaan gula. Keduanya bermitra, petani sebagai pemasok

bahan baku tebu dan PG mengolah tebu menjadi gula dalam suatu sistem bagi hasil. Dalam hubungan kemitraan itu, kegiatan produksi gula sesungguhnya

terbagi menjadi dua bagian, yaitu petani menghasilkan gula dalam bentuk sukrosa yang tersimpan dalam batang tebu, dan PG mengambil sukrosa dalam batang tebu dan mewujudkannya dalam bentuk kristal. Hubungan produksi yang

demikian itu mengandung potensi konflik kepentingan, terutama pada saat pengaturan pembagian manfaat.

2.1.2. Perkembangan Konsumsi dan Harga Gula

Gula yang berasal dari tebu merupakan sumber pemanis utama yang

dikonsumsi masyarakat Indonesia, selain gula merah dan gula sintetis (pemanis buatan). Penggunaan gula oleh masyarakat adalah dengan cara dikonsumsi secara

langsung oleh rumahtangga dan dikonsumsi secara tidak langsung melalui makanan dan minuman olahan. Penggunaan terbesar adalah untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat.

Permintaan gula untuk industri makanan dan minuman sebagai bahan pemanis terus meningkat dengan pesat. Secara garis besar pemanis dibagi menjadi dua

kelompok yaitu gula dan non gula. Kelompok pertama meliputi gula kristal dan gula cair, sedangkan kelompok kedua merupakan pemanis buatan seperti

saccharine, cyclamate dan lain sebagainya.

Keharusan untuk mencukupi kebutuhan gula nasional yang cukup besar dari gula impor tersebut setiap tahun menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi

terhadap harga gula di pasar dunia. Situasi harga gula di pasar dunia bersifat volatile dan selalu berfluktuasi tajam dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi

ini tidak menguntungkan tersebut diakibatkan oleh berbagai kebijakan dan upaya dari pemerintah negara-negara eksportir dan importir gula. Kebijakan tersebut telah mengakibatkan terdistorsinya harga gula di pasar dunia dan berdampak

terhadap harga gula di pasar dalam negeri.

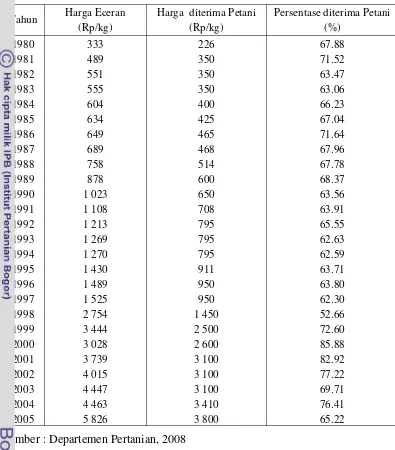

Sampai tahun 1999, pemerintah telah melakukan penyesuaian harga

provenue dengan tujuan agar sistem insentif ekonomi yang terkandung di

dalamnya dapat meningkatkan produksi gula. Saat terjadi krisis ekonomi (1997-1999), harga provenue meningkat hampir tiga kali lipat yaitu dari Rp 96 080 per

kwintal menjadi Rp 250 000 per kwintal. Dampak dari harga provenue ini adalah terjadinya peningkatan harga gula di tingkat eceran ditambah dengan pengaruh

dari depresiasi nilai tukar rupiah sehingga harga eceran gula meningkat tajam. Namun kenaikan harga eceran yang tinggi tersebut tidak dapat dinikmati oleh petani produsen karena bagian gula sebesar 90 persen yang diterima petani dari

diterima petani berupa harga provenue dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perkembangan Harga Gula Eceran dan Harga Gula yang Diterima Petani Tahun 1980-2007

Harga Eceran Harga diterima Petani Persentase diterima Petani Tahun

(Rp/kg) (Rp/kg) (%)

1980 333 226 67.88

1981 489 350 71.52

1982 551 350 63.47

1983 555 350 63.06

1984 604 400 66.23

1985 634 425 67.04

1986 649 465 71.64

1987 689 468 67.96

1988 758 514 67.78

1989 878 600 68.37

1990 1 023 650 63.56

1991 1 108 708 63.91

1992 1 213 795 65.55

1993 1 269 795 62.63

1994 1 270 795 62.59

1995 1 430 911 63.71

1996 1 489 950 63.80

1997 1 525 950 62.30

1998 2 754 1 450 52.66 1999 3 444 2 500 72.60 2000 3 028 2 600 85.88 2001 3 739 3 100 82.92 2002 4 015 3 100 77.22 2003 4 447 3 100 69.71 2004 4 463 3 410 76.41 2005 5 826 3 800 65.22

Sumber : Departemen Pertanian, 2008

Harga gula di masa mendatang diharapkan tergantung pada keseimbangan antara produksi dan konsumsi gula di masa depan. Menurut Sabil (2004) untuk menghindari fluktuasi harga yang cenderung kurang menguntungkan, petani tebu

(sumber perbankan atau pemerintah). Dana talangan dikucurkan selama gula petani yang diperoleh dari penggilingan tebu di PG belum terjual.

Pada musim giling 2004 harga dasar sebagai patokan besarnya dana talangan disepakati sebesar Rp 3 410 per kg. Harga gula petani tetap mengacu

pada mekanisme pasar. Otoritas penjualan gula tetap berada pada petani, sedangkan pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme tender, dimana apabila hasil tender kurang dari harga yang disepakati (< Rp 3 410), maka resiko

ditanggung oleh investor. Sebaliknya apabila hasil tender lebih besar dari harga yang disepakati (> Rp 3 410), maka kelebihannya dibagi proporsional antara

petani dengan investor dengan formula profit sharing yang disepakati bersama.

2.1.3. Perkembangan Impor Gula

Kebutuhan konsumsi gula nasional terutama dipenuhi oleh produksi gula dalam negeri. Selama ini kekurangan gula untuk konsumsi diperoleh melalui

impor. Dalam rangka memenuhi kebutuhan gula dalam jangka panjang, program nasional adalah melakukan swasembada pangan melalui peningkatan produksi yang diharapkan diperoleh dari kenaikan produktivitas serta melalui perluasan

areal pada lahan yang produktif.

Mulai tahun 1981 sampai tahun 1998, tataniaga gula dilakukan oleh Bulog,

mulai dari proses pembelian produksi gula dalam negeri, distribusi gula, sampai proses impor. Peran Bulog sangat dominan sehingga dapat dianggap sebagai praktek monopoli, sehingga muncullah Letter of Intent dengan IMF yang

menghasilkan keputusan yang menetapkan penghapusan monopoli Bulog.

dengan tidak adanya monopoli Bulog, baik untuk pasar dalam negeri maupun sebagai importir, tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. Pada saat

harga di pasar dunia turun, maka pengaruhnya segera terasa di pasar dalam negeri disamping faktor musim giling. Harga yang rendah di pasar dunia mendorong

[image:39.595.115.517.251.501.2]masuknya gula impor dan bersaing dengan gula produksi dalam negeri.

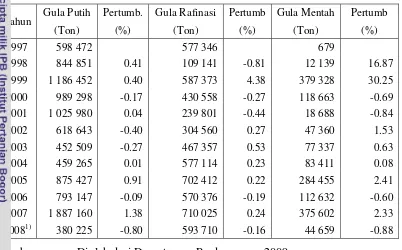

Tabel 4. Perkembangan Impor Gula Tahun 1997-2007

Gula Putih Pertumb. Gula Rafinasi Pertumb Gula Mentah Pertumb Tahun

(Ton) (%) (Ton) (%) (Ton) (%) 1997 598 472 577 346 679

1998 844 851 0.41 109 141 -0.81 12 139 16.87 1999 1 186 452 0.40 587 373 4.38 379 328 30.25 2000 989 298 -0.17 430 558 -0.27 118 663 -0.69 2001 1 025 980 0.04 239 801 -0.44 18 688 -0.84 2002 618 643 -0.40 304 560 0.27 47 360 1.53 2003 452 509 -0.27 467 357 0.53 77 337 0.63 2004 459 265 0.01 577 114 0.23 83 411 0.08 2005 875 427 0.91 702 412 0.22 284 455 2.41 2006 793 147 -0.09 570 376 -0.19 112 632 -0.60 2007 1 887 160 1.38 710 025 0.24 375 602 2.33 20081) 380 225 -0.80 593 710 -0.16 44 659 -0.88

Sumber : Diolah dari Departemen Perdagangan, 2009 Keterangan : 1) Bersifat sementara

Sasaran pengembangan industri gula yang sedang diprogramkan pemerintah

dalam rangka mewujudkan swasembada gula meliputi 3 tahap (Departemen Pertanian, 2007), yaitu: (1) sasaran jangka pendek (2006-2009) meliputi

rehabilitasi dan ekspansi peningkatan kapasitas giling PG serta rehabilitasi tanaman dan perluasan ke luar Jawa, (2) sasaran jangka menengah (2010-2014) meliputi pembangunan PG baru dan pengembangan industri berbasis tebu, dan

pendamping gula antara lain bahan bakar nabati (biofuel), penyedap masakan atau MSG, pakan ternak dan lain-lain.

2.2. Kebijakan Pemerintah dalam Industri Gula

Telah diketahui bahwa sejumlah industri gula di Indonesia terutama yang

berstatus BUMN berkinerja rendah dan tidak efisien yang ditunjukkan oleh menurunnya tingkat produktivitas tebu maupun rendemennya. Berbagai faktor mempengaruhi inefisiensi ini berkaitan erat dengan kebijakan politik dan ekonomi

makro maupun ekonomi mikro dan manajemen pabrik. Sampai dengan tahun 2005, pemerintah pernah menerapkan berbagai kebijakan, yang secara langsung

ataupun tidak langsung, berpengaruh terhadap industri gula Indonesia. Kebijakan pemerintah tersebut mempunyai dimensi yang cukup luas, dari kebijakan input dan produksi, distribusi dan kebijakan harga (Tabel 5).

Diantara berbagai kebijakan produksi dan kebijakan input, kebijakan yang paling signifikan dari pemerintah adalah kebijakan TRI yang tertuang dalam

Inpres No. 9/1975, pada tanggal 22 April 1975. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan produksi gula serta pendapatan petani tebu. Esensi dari kebijakan tersebut adalah membuat petani menjadi manajer pada lahannya

sendiri dengan dukungan pemerintah melalui kredit bimas, bimbingan teknis, perbaikan sistem pemasaran dengan melibatkan KUD, serta menciptakan suatu

hubungan kerjasama antara petani tebu dan pabrik gula.

Pada awal tahun 1990-an, kinerja pergulaan nasional terus menurun, baik dari segi luas areal, produktivitas maupun produksi. Untuk mengatasi

koperasi dalam pengembangan industri gula. Inpres tersebut juga mempertegas peran Menteri Pertanian dalam pengembangan industri gula, baik melalui

penyediaan bibit dan bimbingan teknis, peningkatan peran lembaga penelitian maupun menghilangkan berbagai pungutan yang tidak ada kaitannya dengan

pembangunan tebu rakyat (Sudana, 2000). Namun Inpres tersebut dicabut dengan Inpres No 5/1998 yang membebaskan petani menanam komoditas yang paling menguntungkan sesuai dengan UU No. 12/1996.

Selain kebijakan produksi dan input, pemerintah mengeluarkan kebijakan distribusi dan perdagangan gula guna menjaga stabilitas pasokan dan harga gula

dalam negeri. Beberapa kebijakan terpenting adalah Kepmenperindag No. 25/MPP/Kep/1/1998 yang tidak lagi memberi monopoli pada Bulog untuk mengimpor komoditas strategis, termasuk mengimpor gula. Ketika harga gula

dalam negeri terus merosot pada pertengahan tahun 2002 dan tekanan produsen semakin kuat, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk

mengendalikan impor, dengan membatasi importir hanya pada Importir Produsen (IP) dan Importir Terdaftar (IT). Saat liberalisasi perdagangan diberlakukan tahun 1998, gula impor masuk ke pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah.

Hampir seluruh negara penghasil gula utama melakukan intervensi dalam berbagai bentuk kebijakan dengan intensitas berbeda-beda, antara lain dalam

bentuk subsidi input (kredit), jaminan harga pembelian, tarif dan kuota impor. Intervensi ini juga diterapkan di Indonesia melalui pengaturan tarif atau bea masuk yaitu Kepmenkeu No.324/KMK.01/2002. Tujuan dari kebijakan tersebut

diharapkan mampu meningkatkan harga di dalam negeri sehingga memperbaiki

kekurangan gula. Gula yang diimpor IP hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan industri dari IP tersebut, bukan untuk diperdagangkan. Di sisi lain

untuk menjadi IT, bahan baku dari PG milik IT minimal 75 persen berasal dari petani. Kebijakan ini dituangkan dalam Kepmenperindag No.643/MPP/Kep/

9/2002. Esensi lainnya yang penting dari kebijakan tersebut adalah bahwa impor gula akan diijinkan bila harga gula di tingkat petani mencapai minimal Rp 3 100 per kilogram. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan harga dalam negeri

sehingga memperbaiki pendapatan produsen. Kebijakan tersebut direvisi dengan Kepmenperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula, yang

mewajibkan IT untuk menyangga harga di tingkat petani pada tingkat Rp 3 410 per kilogram. Pada bulan Mei 2005, harga ditingkat petani yang merupakan harga minimum dengan mekanisme dana talangan oleh investor ditetapkan Rp 3 800 per

kilogram.

Estimasi total impor gula Indonesia saat ini bervariasi mulai dari 450 ribu

ton (gula putih, versi DGI), lalu 1.8 juta ton (gula mentah, versi AGRI) dan 2.4 juta ton (gula total, versi Departemen Pertanian Amerika Serikat-USDA). Walaupun demikian, volume impor gula di atas sebenarnya tidak terlalu besar

dibandingkan estimasi produksi gula dunia tahun 2007/2008 yang tercatat 167.1 juta ton (Arifin, 2008).

Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah kebijakan protektif, salah satunya soal tataniaga impor gula. Pemerintah telah menetapkan tarif Rp 550 per kilogram (gula mentah) dan Rp 700 per kilogram (gula putih). Tahun 2002,

Gula (TIG). Ini membuat Indonesia melangkah pada kebijakan tariff rate quota (TRQ).

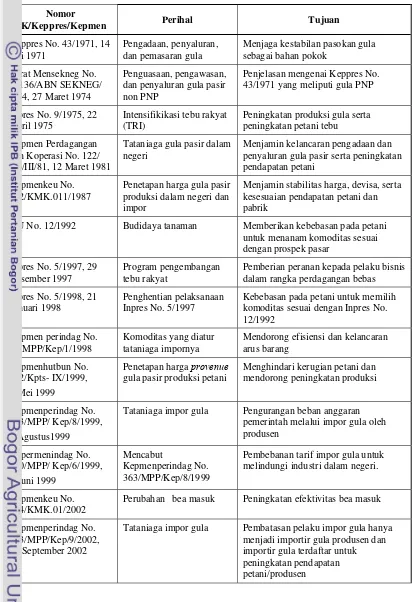

Tabel 5. Perkembangan Kebijakan Pergulaan Indonesia

Nomor

SK/Keppres/Kepmen Perihal Tujuan

Keppres No. 43/1971, 14 Juli 1971

Pengadaan, penyaluran, dan pemasaran gula

Menjaga kestabilan pasokan gula sebagai bahan pokok

Surat Mensekneg No. B.136/ABN SEKNEG/ 3/74, 27 Maret 1974

Penguasaan, pengawasan, dan penyaluran gula pasir non PNP

Penjelasan mengenai Keppres No. 43/1971 yang meliputi gula PNP

Inpres No. 9/1975, 22 April 1975

Intensifikikasi tebu rakyat (TRI)

Peningkatan produksi gula serta peningkatan petani tebu

Kepmen Perdagangan dan Koperasi No. 122/ Kp/III/81, 12 Maret 1981

Tataniaga gula pasir dalam negeri

Menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran gula pasir serta peningkatan pendapatan petani

Kepmenkeu No. 342/KMK.011/1987

Penetapan harga gula pasir produksi dalam negeri dan impor

Menjamin stabilitas harga, devisa, serta kesesuaian pendapatan petani dan pabrik

UU No. 12/1992 Budidaya tanaman Memberikan kebebasan pada petani untuk menanam komoditas sesuai dengan prospek pasar

Inpres No. 5/1997, 29 Desember 1997

Program pengembangan tebu rakyat

Pemberian peranan kepada pelaku bisnis dalam rangka perdagangan bebas

Inpres No. 5/1998, 21 Januari 1998

Penghentian pelaksanaan Inpres No. 5/1997

Kebebasan pada petani untuk memilih komoditas sesuai dengan Inpres No. 12/1992

Kepmen perindag No. 25/MPP/Kep/1/1998

Komoditas yang diatur tataniaga impornya

Mendorong efisiensi dan kelancaran arus barang

Kepmenhutbun No. 282/Kpts- IX/1999, 7 Mei 1999

Penetapan harga provenue

gula pasir produksi petani

Menghindari kerugian petani dan mendorong peningkatan produksi

Kepmenperindag No. 363/MPP/ Kep/8/1999, 5 Agustus1999

Tataniaga impor gula Pengurangan beban anggaran pemerintah melalui impor gula oleh produsen

Kepermenindag No. 230/MPP/ Kep/6/1999, 5 Juni 1999

Mencabut

Kepmenperindag No. 363/MPP/Kep/8/1999

Pembebanan tarif impor gula untuk melindungi industri dalam negeri.

Kepmenkeu No. 324/KMK.01/2002

Perubahan bea masuk Peningkatan efektivitas bea masuk

Kepmenperindag No. 643/MPP/Kep/9/2002, 23 September 2002

Kepmenperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004:

Penyempurnaan tataniaga impor gula

IT wajib menyangga harga di tingkat petani dan impor dilakukan bila harga minimum Rp 3 410

Sumber: Susila, 2005

Dalam keputusan ini juga diatur jenis impor gula yang meliputi raw sugar,

refined sugar dan plantation white sugar, serta membatasi IT hanya lima

perusahaan juga dikritik karena potensial merupakan bentuk terselubung dari praktik monopoli. Posisi IT yang merupakan produsen gula, potensial

menimbulkan konflik kepentingan antara kepentingan sebagai produsen dengan pedagang.

Seperti diketahui, inti TIG sebenarnya mengatur pemasukan impor gula (waktu, jumlah dan tujuan), baik impor gula mentah maupun gula putih. Impor gula mentah hanya bisa dilakukan IP yang diakui oleh Dirjen Perdagangan Luar

Negeri yang direkomendasi oleh Dirjen Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Depperindag dan Dirjen Bina Produksi Perkebunan Deptan. Waktu impor

(pengapalan) gula, jumlah dan jenis gula yang diimpor dibatasi. Gula mentah tak boleh langsung diperjualbelikan di pasar. Impor gula putih hanya dapat dilakukan oleh IT gula yang ditunjuk oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Depperindag

yang minimal 75 persen bahan bakunya bersumber dari petani tebu.

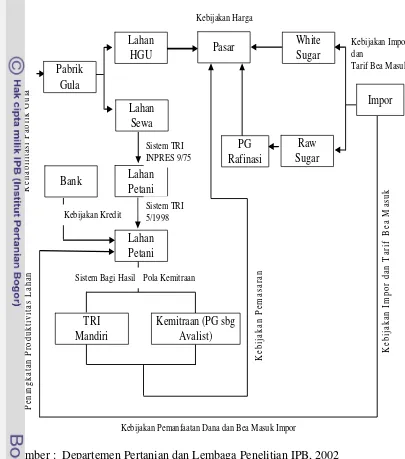

Melalui kinerja usahatani tebu, upaya intervensi melalui kebijakan tataniaga

dan langkah revitalisasi industri gula di dalam negeri outcome yang diharapkan bahwa target swasembada gula bisa dipenuhi. Berbagai kebijakan di atas dapat

dipetakan seperti disajikan pada Gambar 3. Dalam memasuki era liberalisasi,

pemerintah telah memasukkan gula ke dalam highly sensitive list. Ini berarti untuk AFTA liberalisasi ditunda sampai 2010 yang berarti gula impor tetap dikenakan

stok tidak cukup, dan tidak ditujukan pada sentra penghasil gula utama (Jawa dan Lampung). Lahan HGU Lahan Sewa Lahan Petani Lahan Petani

Pasar White

Sugar PG Rafinasi Raw Sugar Impor Pabrik Gula Bank TRI Mandiri

Kemitraan (PG sbg Avalist)

Kebijakan Harga

Kebijakan Impor dan

Tarif Bea Masuk

Sistem TRI 5/1998 Sistem TRI INPRES 9/75

Kebijakan Kredit

Sistem Bagi Hasil Pola Kemitraan

Kebijakan Pemanfaatan Dana dan Bea Masuk Impor

K ebi ja ka n I m p o r da n T ar if B ea M as uk R eh ab il ita si P ab rik G u la P en in g k ata n P ro d u k ti v ita s L ah an K ebi ja ka n P em as ar an

[image:45.595.101.506.147.606.2]Sumber : Departemen Pertanian dan Lembaga Penelitian IPB, 2002 Gambar 3. Kebijakan Pergulaan Nasional

2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai komoditas gula terutama gula putih di Indonesia telah banyak dilakukan. Hal ini disebabkan gula merupakan komoditas strategis

mengenai gula putih ini diperlukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai gula rafinasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pertimbangan dalam

penyusunan model bagi industri gula rafinasi.

Salah satu penelitian yang berkaitan dengan analisis kebijakan pemerintah

pada industri gula dilakukan oleh Hadi dan Nuryanti (2005), dengan menggunakan pendekatan model keseimbangan parsial, meneliti mengenai dampak penerapan kebijakan proteksi yang berupa kebijakan tarif dan nontarif

(pengawasan dan pembatasan impor) terhadap perekonomian gula nasional di tingkat makro agregat dan tingkat mikro usaha tani. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kebijakan proteksi yang telah dilakukan pemerintah telah berhasil secara signifikan menurunkan impor dan meningkatkan harga gula dalam negeri, produksi, surplus produsen dan pendapatan perani. Artinya kebijakan ini mampu

secara efektif mendorong perkembangan industri gula nasional.

Berkaitan dengan kebijakan proteksi, Susila dan Sinaga (2005) telah

menganalisis beberapa kebijakan mencakup: (1) kebijakan produksi yang difokuskan pada kebijakan subsidi pupuk, (2) kebijakan harga fokus pada kebijakan jaminan harga (harga provenue), dan (3) kebijakan perdagangan yang

difokuskan pada kebijakan tarif impor dan tariff-rate quota, periode waktu tahun 1972-2003 dengan menggunakan analisis simulasi kebijakan model ekonometrik

industri gula nasional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam situasi perdagangan yang distorsif, kebijakan yang berkaitan dengan harga output lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan yang berkaitan dengan input. Berbagai

meneliti mengenai kebijakan tarif impor dengan mengunakan analisis regresi dan analisis surplus produsen, menemukan bahwa dengan adanya kebijakan tarif maka

hanya menguntungkan pemerintah, produsen gula, dan produsen pengimpor gula saja tetapi merugikan konsumen. Dalam penelitiannya Widiastuty tidak

mengikutsertakan variabel impor dalam model penawarannya.

Berkaitan dengan perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan, Ernawati (1997) meneliti mengenai keragaan pasar gula indonesia dan melakukan

simulasi dampak kebijakan liberalisasi perdagangan gula dunia dengan beberapa skenario yaitu menurunkan marjin pemasaran, harga provenue dan harga gula

dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi gula meningkat karena meningkatnya luas areal tanam, bukan karena produktivitas. Stok gula secara nyata dipengaruhi oleh stok tahun lalu dan besarnya produksi. Impor gula

dipengaruhi oleh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, jumlah populasi, dan pendapatan per kapita. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Ismail (2001), bahwa

peningkatan daya saing industri gula nasional perlu dibuat program untuk menjamin optimalisasi dalam budidaya dan efisiensi pabrik gula dan bukan memperluas areal tanam.

Penelitian yang dilakukan Abidin (2000) menggunakan persamaan simultan dan dinamis dengan metode Two Stage Least Squares telah menganalisis dampak

liberalisasi perdagangan terhadap keragaaan industri gula dalam negeri. Model industri gula Indonesia menggunakan data sekunder time series sejak tahun 1969-1997, disusun dengan mengkaitkan pasar internasional dengan pasar dalam negeri.

importir adalah harga impor dan tingkat konsumsi, (2) intervensi pasar negara eksportir dan importir akan mempengaruhi harga dunia, (3) adanya kebijakan

kemandirian produksi gula dalam negeri penting di era liberalisasi perdagangan, dan (4) akses kredit, penerapan teknologi, dan perluasan areal menjadi penentu

keberhasilan keragaan industri gula dalam negeri.

Paulino dan Thirwall (2004) mengkaji mengenai dampak dari liberalisasi perdagangan pada kegiatan ekspor, impor dan neraca pembayaran dengan

menggunakan data panel dari 22 negara. Temuannya menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan yang telah dijalankan oleh negara tersebut tidak hanya

mendorong kegiatan ekspor mereka, tetapi juga meningkatkan impor sehingga memperburuk neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Hal ini mengindikasikan bahwa liberalisasi perdagangan memiliki dampak positif dan

negatif pada suatu negara tergantung bagaimana negara tersebut mengelola sumberdaya yang ada. Pengaruh untuk Indonesia terutama setelah pembentukan

AFTA dalam hubungannya dengan negara Asean menurut Pasadilla (2006), bahwa setelah terbentuk perdagangan bebas antar negara Asean, volume perdagangan antar negara Asean relatif kecil, total impor Asean menurun yang

lebih disebabkan penurunan impor dari negara di luar Asean, sementara peningkatan ekspor sebagian besar terjadi penurunan ekspor ke negara luar Asean.

Penelitian mengenai industri gula rafinasi belum banyak dijumpai. Tjokrodirdjo (1999) meneliti mengenai kemampuan industri gula dalam negeri menghasilkan gula mutu tinggi yang diperoleh dengan proses rafinasi, untuk

Teknologi yang tepat dan kesesuaian teknis dan pemasaran produknya merupakan hal penting yang harus dibenahi.

Moss dan Schmitz (2002) meneliti mengenai integrasi vertikal dan kebijakan perdagangan pada industri gula di Amerika Serikat (AS). Tingkat

integrasi vertikal antara gula mentah dan gula rafinasi tidak hanya ditentukan oleh biaya atau harga transaksi seperti pada teori integrasi tetapi juga adanya dipengaruhi oleh sewa ekonomi pada tiap saluran di tingkat pemasaran.

Pemberian kebijakan berupa kuota impor yang ketat oleh pemerintah untuk mencegah masuknya gula ke dalam negeri mempunyai resiko munculnya freer

trade yang berdampak pada industri gula di AS (mulai dari produksi, pengolahan,

dan proses rafinasi). Perusahaan/produsen yang berintegrasi dengan pabrik produksi tidak terlalu terpengaruh dibanding yang tidak terintegrasi. Industri gula

dengan tingkat integrasi vertikal yang tinggi lebih mampu mengatasi masalah pergulaan seperti impor gula.

Soebekty (2005) menganalisis struktur dan kinerja industri gula rafinasi Indonesia dengan menggunakan pendekatan Structure-Conduct-Performance (SCP) serta perumusan kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode

Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian diperoleh bahwa industri

gula rafinasi termasuk dalam struktur pasar oligopoli dengan perilaku yang

mengarah pada praktek kolusi. Kebijakan yang dianggap perlu menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan industri gula rafinasi yang efisien berupa optimasi pabrik, penerapan kuota impor, penurunan bea masuk raw sugar, dan

Munir (2006) melakukan studi kasus di PT Angel Products, salah satu pabrik gula rafinasi terbesar, dan menganalisis mengenai aspek pemasarannya

dimana dengan tingkat kualitas gula rafinasi yang lebih baik daripada kualitas gula putih, memiliki prospek yang cukup baik, sehingga diharapkan mampu

menggeser konsumsi gula putih oleh masyarakat maupun industri penggunanya. Pasar gula rafinasi juga masih mengandalkan pasar industri makanan dan minuman skala menengah dan besar. Pasar industri kecil dan rumahtangga belum

tergarap karena adanya ketentuan pemerintah terhadap gula rafinasi dibatasi hanya untuk industri.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penggunaan metode yang sama untuk menduga peubah yang sama pada periode waktu dan lokasi yang berbeda akan menghasilkan nilai estimasi parameter yang berbeda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain terletak pada lokasi penelitian, alat analisis, pembahasan dan periode penelitian. Lokasi

penelitian dilakukan di Indonesia dengan periode waktu 1980-2007, dengan menggunakan persamaan simultan, dalam pokok bahasan tersebut belum pernah ada penelitian sejenis yaitu membahas industri gula rafinasi. Pembahasan lebih

berfokus pada permintaan dan penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi dengan menggunakan alat analisis yang sesuai. Dengan demikian maka dipandang

III. KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

3.1.1.Analisis Penawaran Gula

Model penawaran dan permintaan merupakan salah satu dari persamaan simultan. Penawaran dan permintaan secara bersama-sama akan menentukan harga dan kuantitas di pasar. Model ekonometrika yang menjelaskan perilaku

harga dan kuantitas di pasar terdiri dari dua persamaan yaitu persamaan penawaran dan persamaan permintaan. Misalnya kita asumsikan model penawaran

dan permintaan adalah linear yang ditulis sebagai berikut:

Fungsi penawaran : s t ……….(3.1)

t P e

Q =γ0 +γ1 1+ 2

Fungsi permintaan : d t ………...…….(3.2)

t P e

Q =β0+β1 1+ 1

Kondisi keseimbangan : s ………....(3.3) t

d t Q Q =

dimana d= jumlah yang diminta, = jumlah yang ditawarkan, = harga, t

Q Qts Pt

0 1>

γ , dan β1<0. Di dalam model fungsi permintaan ini kita asumsikan bahwa

jumlah yang diminta adalah fungsi dari harga ditambah residual e1t. Harga

berhubungan negarif dengan jumlah yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran

juga hanya dipengaruhi oleh harga dan residual e2t dan harga berhubungan positif

dengan jumlah barang yang ditawarkan atau dijual ke pasar. Kedua model tersebut merupakan model persamaan simultan karena kedua persamaan akan berjalan

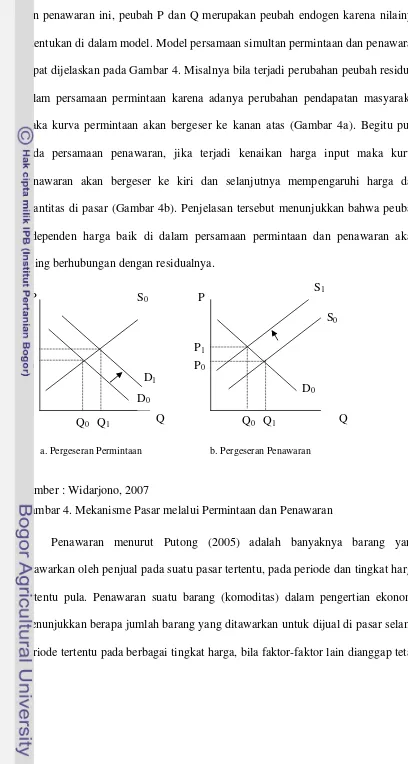

dan penawaran ini, peubah P dan Q merupakan peubah endogen karena nilainya ditentukan di dalam model. Model persamaan simultan permintaan dan penawaran

dapat dijelaskan pada Gambar 4. Misalnya bila terjadi perubahan peubah residual dalam persamaan permintaan karena adanya perubahan pendapatan masyarakat

maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan atas (Gambar 4a). Begitu pula pada persamaan penawaran, jika terjadi kenaikan harga input maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri dan selanjutnya mempengaruhi harga dan

kuantitas di pasar (Gambar 4b). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa peubah independen harga baik di dalam persamaan permintaan dan penawaran akan

saling berhubungan dengan residualnya.

P P

P1

P0

P1

P0

Q0 Q1 Q0 Q1

S1

S0

S0

[image:52.595.92.500.77.842.2]Sumber : Widarjono, 2007

Gambar 4. Mekanisme Pasar melalui Permintaan dan Penawaran

Penawaran menurut Putong (2005) adalah banyaknya barang yang

ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode dan tingkat harga tertentu pula. Penawaran suatu barang (komoditas) dalam pengertian ekonomi menunjukkan berapa jumlah barang yang ditawarkan untuk dijual di pasar selama

periode tertentu pada berbagai tingkat harga, bila faktor-faktor lain dianggap tetap

a. Pergeseran Permintaan b. Pergeseran Penawaran

D0

D1

D0

(cateris paribus). Apabila harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen cenderung meningkat, begitu pula sebaliknya apabila harga turun

produsen cenderung untuk mengurangi jumlah barang yang ditawarkan.

Dalam perencanaan produksi (penawaran)

tebu/gula, seorang petani produsen menempuh dua

tahapan pengambilan keputusan, yaitu: luas areal

yang akan ditanami dan perolehan hasil

(produktivitas) per satuan luas tanaman yang

diusahakan. Oleh karena itu, produsen yang rasional

secara ekonomi akan menempuh dua tahapan dalam

pengambilan keputusan tentang jumlah produksi

suatu komoditas pertanian, yaitu keputusan tentang

alokasi lahan optimal yang akan ditanami dengan

komoditas tersebut berdasarkan pertimbangan harga

output dan faktor-faktor lainnya, serta keputusan

tentang alokasi input secara optimal yang akan

berdasarkan harga output, harga input, teknologi dan

faktor-faktor lainnya.

Kajian produksi tebu pada studi ini mengacu

pada model penyesuaian yang dikembangkan oleh

Nerlove yang dikenal dengan

Nerlove’s partial

adjustment model

(Koutsoyianis, 1977). Dalam

pengambilan keputusan tentang perubahan alokasi

lahan yang akan ditanami dengan komoditas tertentu

sebagai akibat perubahan harga output tidak terjadi

secara spontan (

immediate response

) tetapi ada

keterlambatan (

lagged response

). Hal ini disebabkan

oleh adanya kekakuan (

rigidity

) sifat produsen dan

pemilikan sumberdaya yang sulit berubah secara

cepat (

aset fixity

), seperti lahan, jumlah tenaga kerja

keluarga, ketersediaan modal dan lain-lain. Model

distribusi beda kala penyesuaian parsial yang

populer digunakan dalam studi-studi respon

penawaran. Menurut model ini, produksi tebu

merupakan persamaan identitas hasil perkalian

antara areal tanam dan produktivitas, maka

persamaannya menjadi:

Q

s= A * Y

………..………

….(3.4)

dimana:

Qs = jumlah produksi gula (kg)

A = luas areal tebu (ha)

Y = produktivitas (kg/ha)

Dalam konteks respon areal terhadap harga,

maka areal tanam tebu yang diinginkan dipengaruhi

oleh tingkat harga komoditas, sehingga

persamaannya:

...

... (3.5)

dimana:

* t

A = luas areal tanam tebu yang diinginkan produsen

tahun t (ha)

t

P = harga tebu yang bersangkutan (Rp/kg)

= galat tahun t t

u

Luas areal yang diharapkan tidak dapat diamati secara langsung sehingga untuk mengatasinya didalilkan suatu hipotesis yang merupakan hipotesis perilaku

penyesuaian parsial:

(

1)

*

1 −

− = −

− t t t

t A A A

A γ

... (3.6)

Perubahan areal yang sebenarnya terjadi At −At−1 merupakan proporsi

tertentu dari perubahan yang diinginkan

(

)

1 * − − t t A Aγ . Proporsi tertentu ini disebut

koefisien penyesuaian parsial. Nilai γ terletak di antara dua nilai ekstrim 0 dan 1,

artinya jika γ = 0, maka tidak ada perubahan apapun dalam areal dan jika γ = 1,

maka areal yang diharapkan sama dengan yang dicapai sehingga penyesuaiannya seketika. Kedua persamaan tersebut tidak bisa diduga karena nilai A*t tidak

diketahui (unobservable) sehingga dengan mensubstitusikan persamaan (3.5) ke dalam persamaan (3.6) sehingga dapat diperoleh persamaan berikut :

(

)

{

0 1 11 −

− = + + −

}

− t t t t

t A b bP u A