LAHAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CILEUNGSI

–

CITEUREUP, KABUPATEN BOGOR

Rizaldy Anhar

A14100050

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Estimasi Kedalaman Tanah Berdasarkan Faset Lahan di Daerah Aliran Sungai Cileungsi–Citeureup, Kabupaten Bogor adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, April 2016

ABSTRAK

RIZALDY ANHAR. Estimasi Kedalaman Tanah Berdasarkan Faset Lahan di Daerah Aliran Sungai Cileungsi – Citeureup, Kabupaten Bogor. Dibimbing oleh BOEDI TJAHJONO dan KHURSATUL MUNIBAH.

Salah satu sifat tanah yang penting dalam penggunaan lahan adalah kedalaman tanah (soil depth), karena kedalaman tanah banyak berpengaruh terhadap jenis–jenis pemanfaatan, seperti untuk budibaya tanaman, mengetahui kekritisan suatu lahan, menentukan daya dukung bangunan, atau aplikasi–aplikasi keteknikan lainnya. Namun demikian data kedalaman tanah untuk sementara ini tidak mudah untuk didapatkan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan estimasi atau pemetaan kedalaman tanah dengan pendekatan sub-faset lahan serta melakukan analisis dan interpretasi kedalaman tanah dalam kaitannya dengan faset lahan, penutupan/penggunaan lahan, dan kemiringan lereng di DAS Citeureup. Hasil penelitian menunjukan bahwa DAS Cileungsi-Citeureup memilik sepuluh jenis faset lahan yang terbagi kedalam 151 sub-faset lahan. Luasan terbesar dari faset lahan adalah perbukitan denudasional (7.780,83ha atau 43,91% dari luas total daerah penelitian). Data kedalaman tanah yang diperoleh dari lapangan dapat dikelaskan menjadi empat kelas, yaitu 1 – 30 cm, 31 – 60 cm, 61 – 100 cm, dan 101-120 cm. Berdasarkan data lapangan tersebut dan juga hasil pemetaan, didapatkan bahwa luasan terbesar dari kelas kedalaman tanah adalah kelas 61 – 100 cm seluas 10.126,51ha atau 57,15% dari total luas DAS Cileungsi-Citeureup. Melihat kondisi tersebutmaka secara umum DAS Cileungsi-Citeureup dapat dikatakan masih mempunyai kondisi ekologi yang baik, karena sebagian besar kedalaman tanahnya masih di atas 60 cm. Pola kedalaman tanah memperlihatkan bahwa pada kelas lereng C di berbagai faset lahan dan penutupan/penggunaan lahan cenderung mempunyai kedalaman tanah paling tipis, terutama pada faset-faset lahan erosional. Hal ini dapat disebabkan oleh masih intensifnya aktivitas manusia pada kelas lereng tersebut dalam memanfaatkan lahan. Dengan demikian kedalaman tanah di daerah penelitian selain dipengaruhi oleh faktor fisik, seperti bahan induk, topografi, iklim, vegetasi, dan waktu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor aktivitas manusia.

ABSTRACT

RIZALDY ANHAR. Soil Depth Estimation Based on Land Facet in Cileungsi – Citeureup Watershed, Bogor Regency. Supervised by BOEDI TJAHJONO and KHURSATUL MUNIBAH.

One of the most important thing of soil in landuse is the soil depth, sinceitis useful for many works, such as for determining land suitibility for cultivation, estimating the land degradation level, determining the carrying capacity for building, or many other engineering works. However, soil depth data is meanwhile not easily to be obtained. Therefore, this study was aimed to map the soil depth using sub-land facet approach and to analysis and interpret the relation between soil depth and land facet, land cover/use, and slope steepness. The study took place in Cileungsi-Citeureup watershed, Bogor Regency.The results showsthat the river basin has ten types of land facet that can be divided in 151 unit of sub-land facet, where the denudational hills was the largest part of it (7.780,83ha or 43,91% of study area. According to the soil depth data obtaining from field work, it can be divide in four classes i.e. 1–30 cm, 31–60cm, 61c– Citeureup Watershed beside influenced byphysical environmental factors, such as parent materials, topography, climate, vegetation, and time, but also by thean thropogenic factor represented by human activity of the land.

CITEUREUP, KABUPATEN BOGOR

RIZALDY ANHAR

A14100050

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Febuari 2015 sampai September 2015 ini ialah kedalaman tanah, dengan judul Estimasi Kedalaman Tanah Berdasarkan Faset Lahan di Daerah Aliran Sungai Cileungsi–Citeureup, Kabupaten Bogor.

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Dr Boedi Tjahjono, M.Sc selaku dosen pembimbing I atas bimbingan, arahan, masukan, waktu dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

2. Dr Khursatul Munibah, M.Sc selaku pembimbing skripsi II yang telah memberikan masukan, arahan, waktu, dan kesabaran kepada penulis selama penyusunan skripsi.

3. Dr Ir Baba Barus, M.Sc selaku dosen penguji, yang telah bersedia memberi masukan dan saran untuk perbaikan karya ilmiah ini.

4. Orang tua yang selalu memberi motivasi dan senantiasa mencurahkan kasih sayang dan mendoakan penulis. Adik-adik serta kakakku yang selalu ada untuk memberikan support kepada penulis.

5. Muhammad Abdul Aziz dan Arroyan yang telah membatu dalam pengecekan lapang.

6. Keluarga besar Soil Science 47 yang terus memberikan motivasi, membawa kenangan tersendiri disini. Salam sukses untuk kita semua. 7. Teman-temandi Bagian Penginderaan Jauh dan Informasi Spasial Zahra,

Novi, Roki, Fitri, Indah, Huzaimah. Terima kasih atas motivasi dan bantuannya.

8. Terima kasih kepada “Ceuli” (Ari, Indah, Nara, Doyog, Ardi, Fia, Ayu, Tria, Rita, Penyok) yang selalu mendukung juga mendoakan.

DAFTAR ISI

Penutupan/Penggunaan Lahan ... 3

Kemiringan Lereng ... 3

Kedalaman Tanah ... 3

METODOLOGI PENELITIAN ... 4

Waktu dan Tempat Penelitian ... 4

Alat dan Bahan ... 4

Tahapan Penelitian ... 4

1. Tahapan Persiapan ... 4

2. Tahapan Pengumpulan Data ... 4

3. Analisis Data ... 6

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 8

Faset Lahan ... 8

Sub-Faset Lahan... 9

Penutupan/Penggunaan Lahan ... 9

Kemiringan Lereng ... 12

Pemetaan Sub – Faset Lahan ... 13

Pengukuran dan Pemetaan Kedalaman ... 14

Keterkaitan Faset Lahan/Sub-Faset Lahan dengan Kedalaman Tanah ... 15

KESIMPULAN DAN SARAN ... 22

Kesimpulan ... 22

Saran ... 23

LAMPIRAN ... 25

RIWAYAT HIDUP ... 40

DAFTAR GAMBAR

1. Peta Daerah Penelitian ... 62. Diagram Alir Penelitian ... 7

3. Peta Faset Lahan Daerah Aliran Sungai Cileungsi - Citeureup ... 9

4. Peta Penutupan/Penggunaan Lahan Daerah Aliran Sungai Cileungsi-Citeureup ... 10

5. Penggunaan Lahan Hutan ... 11

6. Penggunaan Lahan Perkebunan (pisang) ... 11

7. Penggunaan Lahan Terbangun ... 12

8. Peta Kemiringan Lereng Daerah Aliran Sungai Cileungsi – Citeureup .... 13

9. Peta Sub – Faset Lahan Daerah Aliran Sungai Cileungsi - Citeureup ... 14

10.Peta Sebaran Kedalaman Tanah Daerah Aliran Sungai Cileungsi-Citeureup ... 15

11.Kedalaman Tanah diPenutupan/Penggunaan Lahan Hutan pada Faset Lahan dan Kelas Lereng yang Berbeda ... 17

12.Kedalaman Tanah diPenutupan/Penggunaan Lahan Kebun Campuran pada Faset Lahan dan Kelas Lereng yang Berbeda ... 18

13.Kedalaman Tanah diPenutupan/Penggunaan Lahan Permukiman pada Faset Lahan dan Kelas Lereng yang Berbeda ... 18

14.Kedalaman Tanah diPenutupan/Penggunaan Lahan Perkebunan pada Faset Lahan dan Kelas Lereng yang Berbeda ... 19

15.Kedalaman Tanah diPenutupan/Penggunaan Lahan Pertambangan pada Faset Lahan dan Kelas Lereng yang Berbeda ... 20

16.Kedalaman Tanah diPenutupan/Penggunaan Lahan Semak/Belukar pada Faset Lahan dan Kelas Lereng yang Berbeda ... 20

17.Kedalaman Tanah diPenutupan/Penggunaan Lahan Sawah pada Faset Lahan dan Kelas Lereng yang Berbeda ... 21

18.Kedalaman Tanah diPenutupan/Penggunaan Lahan Tegalan pada Faset Lahan dan Kelas Lereng yang Berbeda ... 21

19. Kedalaman Tanah diPenutupan/Penggunaan Lahan Tanah Terbuka pada Faset Lahan dan Kelas Lereng yang Berbeda ... 22

DAFTAR TABEL

1. Data Sekunder ... 52. Luas Faset Lahan di Daerah Aliran Sungai Cileungsi-Citeureup... 8

3. Luas Penutupan/Penggunaan Lahan ... 10

4. Luas Kemiringan Lereng di Daerah Penelitian ... 12

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Litologi Daerah Aliran Sungai Cileungsi-Citeureup ... 26

2. Peta Morfokronologi Daerah Aliran Sungai Cileungsi-Citeureup ... 26

3. Dokumentasi Pengambilan Kedalaman Tanah ... 27

4. Dokumentasi Penutupan/Penggunaan Lahan ... 27

5. Form Data Lapang... 30

PENDAHULUAN

Latar BelakangDaerah Aliran Sungai Cileungsi – Citeureup yang terletak di Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah atas (upland) yang memiliki bentuklahan beragam (Lukman, 2015). Keberagaman tersebut menghasilkan sifat–sifat tanah yang beragam pula termasuk penggunaan lahannya. Dalam hal ini hubungan antara tanah dan bentuklahan adalah sangat erat karena tanah terbentuk di atas suatu bentuklahan (Gerrard 1992: Schaetzl, Anderson 2005). Adapun penggunaan lahan adalah hasil aktivitas manusia dalam rangka memanfaatkan lahan, dan jenis pemanfaatannya banyak dipengaruhi oleh sifat tanah atau bentuklahan (Lukman 2015). Salah satu sifat tanah yang penting untuk penggunaan lahan adalah kedalaman tanah (soil depth), karena kedalaman tanah banyak menentukan jenis– jenis pemanfaatan, seperti jenis tanaman yang sesuai untuk dibudidayakan, memperkirakan kekritisan suatu lahan, atau menentukan daya dukung bangunan serta aplikasi–aplikasi keteknikan lainnya.

Dengan demikian data kedalaman tanah adalah data yang sangat diperlukan untuk berbagai keperluan, terutama untuk evaluasi lahan, namun data kedalaman tanah sementara ini tidak mudah didapatkan. Oleh karena itu kajian untuk estimasi kedalaman tanah dirasa perlu untuk dikembangkan apalagi data permukaan bumi yang dapat disadap dari penginderaan jauh relatif cukup banyak tersedia. Mengingat bahwa tanah secara pedogenesis ditentukan oleh faktor-faktor tertentu, seperti bahan induk, topografi, iklim, organisme, dan waktu, maka kedalaman tanah dapat didekati dengan menganalisis bentanglahan melalui karakteristik bentuklahan.

Bentuklahan (landform) adalah bentuk permukaan bumi, khususnya di daratan, yang terjadi karena proses geomorfik tertentu dan melalui serangkaian evolusi. Bentuklahan mempunyai dimensi yang sangat beragam, sehingga bentuklahan dapat dibedakan berdasarkan skalanya dari sub–kontinental (misalnya rangkaian pegunungan) sampai bagian dari lereng tunggal (Marsoedi dan Widagdo 1997). Dalam skala semi detil (1:100.000, 1:50.000 atau 1:25.000) bentuklahan yang dipetakan dinamakan faset lahan (land facet) atau ada pula yang memberi nama lain seperti land unit atau terrain unit (Zuidam 1986).

2

Tujuan

Penelitian ini mengambil lokasi di DAS Cileungsi – Citeureup, Kabupaten Bogor dan bertujuan untuk:

1. Melakukan pemetaan sub-faset lahan berdasarkan peta faset lahan (landform) DAS Cileungsi-Citeureup

2. Melakukan estimasi dan pemetaan kedalaman tanah dengan pendekatan sub-faset lahan.

3. Melakukan analisis dan interpretasi kedalaman tanah dalam Kaitannya dengan faset lahan, penutupan/penggunaan lahan, dan kemiringa lereng.

TINJAUAN PUSTAKA

Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah aliran sungai (DAS) merupakan daerah resapan air yang dapat mengatur sistem tata air. Secara alami kualitas DAS dipengaruhi oleh faktor biofisik pembentukan tanah, yaitu relief, topografi, fisiografi, iklim, tanah, air, dan vegetasi (Tan 1991). Salah satu peran penting DAS yaitu sebagai daerah tangkapan hujan sehingga fungsinya adalah sebagai penyedia air pada musim kemarau, pengendali sedimentasi waduk, dan pengendali banjir (Sunaryo 2001) namun penggunaan lahan yang berkait erat dengan aktivitas manusia seringkali menyebabkan keseimbanan ekosistem dalam DAS terganggu. Eksploitasi DAS menimbulkan masalah banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, penurunan debit air sungai, erosi dan sedimentasi, serta longsor. Masalah tersebut telah menimbulkan penurunan produktivitas lahan dan kekurangan air tanah sepanjangan tahun.

Dinamika pemanfaatan lahan biasanya secara langsung menyebabkan perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah. Perubahan penggunaan lahan seringkali tidak disertai dengan tindakan pencegahan kerusakan lahan, sehingga lahan semakin terdegradasi yang secara kasat mata ditandai dengan tingginya tingkat erosi dan sedimentasi serta rendahnya tingkat resapan air hujan. Alih fungsi lahan oleh manusia umumnya mengubah vegetasi dan pengelolaan lahan. Faktor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap erosi di suatu DAS (Komaruddin 2008).

Faset Lahan

Penutupan/Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah bentuk campur tangan manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya (Arsyad 2000) sedangkan Penutupan lahan merupakan perwujudan fisik objek-objek yang menutupi lahan tanpa mempersoalkan kegiatan manusia terhadap objek-objek tersebut (Lillesand dan Kiefer 1997). Oleh karena itu, penggunaan lahan sifatnya dinamis mengikuti perkembangan kehidupan manusia dan budidayanya (Sitorus 1989).

Penutupan/penggunaan lahan (vegetasi) yang berbeda akan menghasilkan limpasan permukaan dan erosi yang berbeda, dimana penutupan/penggunaan lahan yang lebih baik akan memperkecil fluktuasi aliran permukaan dan erosi. Semakin rapat atau banyaknya penutupan/penggunaan lahan (vegetasi) maka semakin efektif pengaruh penutupan/penggunaan lahan (vegetasi) dalam melindungi permukaan tanah dari ancaman erosi sehingga akan mempengaruhi kedalaman suatu tanah ( Widyawardhani 2001).

Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng adalah perbedaan tinggi suatu daerah termasuk di dalamnya perbedaan kecuraman. Kemiringan lereng mempengaruhi proses pembentukan tanah dengan cara mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap atau ditahan masa tanah, mempengaruhi besarnya erosi, dan mengarahkan gerakan air berikut bahan-bahan yang terlarut di dalamnya (Hardjowigeno 1985)

Faktor kemiringan lereng juga berpengaruh pada erosi adalah kemiringan lereng, panjang lereng dan bentuk lereng (Utomo 1994). Semakin curam kemiringan lereng akan semakin meningkatkan jumlah dan kecepatan aliran permukaan, sehingga memperbesar energi kinetik dan meningkatkan kemampuan untuk mengangkut butir -butir tanah (Morgan 1996). Hal ini disebabkan gaya berat berbanding lurus dengan kemiringan permukaan tanah. Adapun gaya berat merupakan persyaratan mutlak untuk terjadinya proses pengikisan (detachment), pengangkutan (transportation), dan pengendapan (sedimentation) (Wiradisastra 2002).

Kedalaman Tanah

proses pembentukan tanah terjadi akibat beberapa faktor yang saling beinteraksi sehingga dapat membentuk tanah. Faktor-faktor tersebut adalah iklim, organisme, topografi (relief), bahan induk, dan waktu. Kelima faktor tersebut dikenal dengan istilah faktor pembentuk tanah. Sebenarnya banyak sekali faktor lain yang mempengaruhi dalam proses pembentukan tanah, akan tetapi kelima faktor inilah yang dianggap paling berperan penting dalam proses pembentukan tanah (Gerrard, 1980).

4

terintegrasi akibat adanya pengaruh aktivitas iklim dan organisme terhadap bahan induk.

Kedalaman tanah efektif adalah kedalaman tanah yang masih dapat ditembus akar tanaman. Banyaknya perakaran, baik akar halus maupun akar kasar, serta dalamnya akar-akar tersebut dapat menembus tanah dan bila tidak dijumpai akar tanaman, maka kedalaman efektif ditentukan berdasarkan kedalaman solum tanah (Hardjowigeno, 1985). Kedalaman tanah pada yang dimaksud penelitian ini dihitung dari permukaan tanah sampai bahan induk.

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian berlokasi di DAS Cileungsi – Citeureup dalam wilayah administrasi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang tercakup dalam 5 kecamatan. Penelitian berlangsung dari bulan Febuari hingga September 2015, sedangkan pengelolaan dan analisis data dilakukan di Divisi Penginderaan Jauh dan Informasi Spasial, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Alat dan Bahan

Bahan penelitian yang digunakan terdiri dari citra Ikonos 2013 Kabupaten Bogor, citra SRTM 30, peta administrasi, peta kemiringan lereng, peta sungai, peta kawasan hutan, peta jalan dan peta bentuklahan. Alat yang digunakan untuk mengolah data adalah seperangkat komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak ArcView GIS 3.3, ArcGIS 9.3 Global Mapper 13,Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Global Positioning System (GPS), bor tanah, meteran, dan kamera digital untuk membantu selama kerja lapang

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan, pengumpulan data, dan analisis data.

1. Tahapan Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pemilihan dan penentuan tema penelitian dan juga melakukan studi literatur untuk memperoleh informasi mengenai DAS Cileungsi-Citeureup.

2. Tahapan Pengumpulan Data

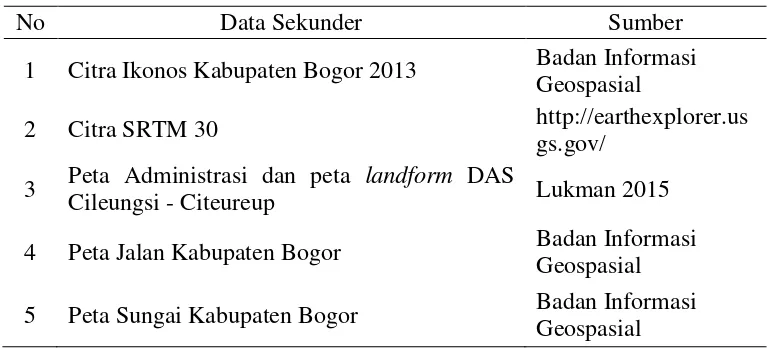

Tahapan pengumpulan data terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer terdiri dari peta penutupan/penggunaan, kemiringan lereng, dan kedalaman tanah, sedangkan jenis data sekunder disajikan pada Tabel 1.

sesuai dengan batas DAS Cileungsi – Citeureup (Gambar 1). Interpretasi dilakukan secara visual melalui kunci interpretasi. Lillesand dan Kiefer (1997) memberikan karakteristik interpretasi pada citra sebagai kunci untuk proses interpretasi citra, yaitu:

1. Bentuk, merupakan konfigurasi atau kerangka suatu obyek.

2. Ukuran, merupakan besar kecilnya obyek pada citra dengan mempertimbangkan skala citra.

3. Pola, menyatakan hubungan spasial obyek. Pengulangan bentuk umum tertentu atau hubungan obyek alami atau buatan, akan memberikan suatu pola yang dapat membantu penafsiran.

4. Bayangan, dapat membantu memberikan gambaran profil suatu obyek, atau bahkan menghalangi proses interpretasi akibat kurangnya cahaya sehingga sukar diamati pada citra.

5. Rona, menunjukkan adanya tingkataan keabuan atau kecerahan relatif obyek pada citra.

6. Warna, dapat dipresentasikan dengan hue, value, dan chroma.

7. Tekstur, adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Merupakan gabungan dari bentuk, ukuran, pola, bayangan, dan ronanya.

8. Situs, menunjukkan hubungan antara posisi suatu terhadap obyek lainnya, sehingga suatu obyek dapat dikenali dari hubungan tersebut.

9. Asosiasi, menunjukkan keterkaitan suatu obyek terhadap lokasi dimana obyek tersebut ditemukan.

Tabel 1. Data Sekunder

No Data Sekunder Sumber

1 Citra Ikonos Kabupaten Bogor 2013 Badan Informasi Geospasial

2 Citra SRTM 30 http://earthexplorer.us

gs.gov/

3 Peta Administrasi dan peta landform DAS

Cileungsi - Citeureup Lukman 2015

4 Peta Jalan Kabupaten Bogor Badan Informasi

Geospasial

5 Peta Sungai Kabupaten Bogor Badan Informasi

Geospasial

6

kedalaman tanah diklasifikasikan menjadi 4 kelas, terdiri dari 1-30 cm, 31-60 cm, 61-100 cm, dan 101-120 cm.

Selain untuk mendapatkan data kedalaman tanah di setiap satuan pemetaan, kerja lapang juga bertujuan untuk memperbaiki kesalahan interpretasi penutupan/penggunaan lahan atau menambah informasi tentang fakta dan gejala yang belum diperoleh dari interpretasi citra. Dengan demikian hasil peta yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat akurasi yang lebih baik disebabkan citra Ikonos Kabupaten Bogor yang dipakai adalah hasil akuisisi 2013 namun dipakai untuk tahun 2015.

3. Analisis Data

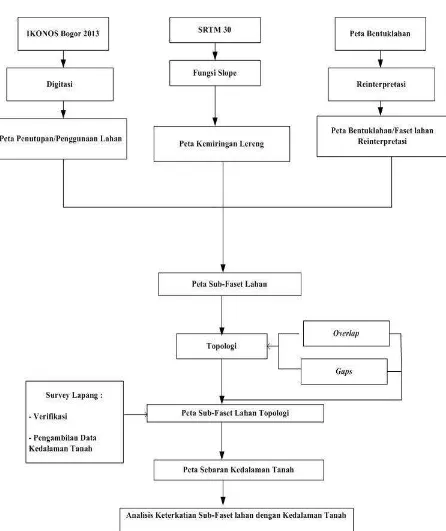

3.1.Pemetaan Sub-Faset Lahan dan Estimasi Kedalaman Tanah Berdasarkan Sub-Faset Lahan

Untuk menghasilkan peta sub–faset lahan sebagai satuan pemetaan (mapping unit) maka dilakukan analisis tumpang tindih (overlay) antara peta faset lahan, peta penutupan/penggunaan lahan, dan peta kemiringan lereng. Proses topologi dilakukan pada peta hasil overlay untuk mengkoreksi adanya gaps dan overlaps. untuk memperoleh luasan dan pola persebaran kedalaman tanah, maka dilakukan proses join data kedalaman tanah dengan peta sub-faset lahan.

3.2. Keterkatian Sub-Faset lahan dengan Kedalaman Tanah

Analisis keterkatian faset lahan/sub-Faset lahan dengan kedalaman tanah adalah untuk melihat seberapa besar faktor faset lahan/sub – faset lahan mempengaruhi kedalaman suatu tanah. Interpretasi hasil analisis data selanjutnya dilakukan untuk menjelaskan fenomena yang ada dari hasil yang diperoleh. Secara diagramatis seluruh tahapan penelitian disajikan pada Gambar 2.

8

HASIL DAN PEMBAHASAN

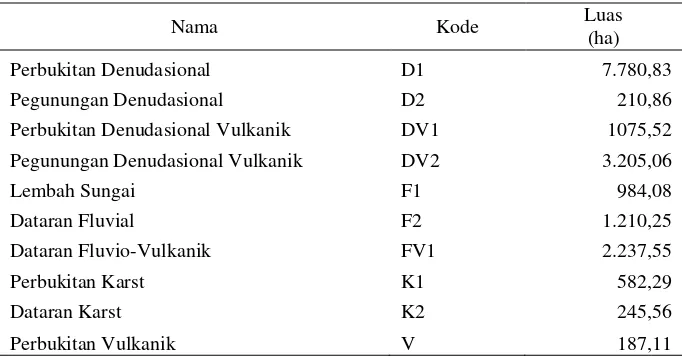

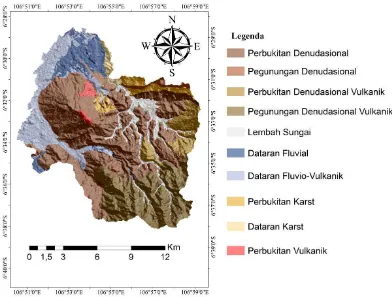

Faset LahanPeta faset lahan(land facet) yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada peta bentuklahan yang telah ada (Lukman 2015) untuk keperluan pembuatan peta sub-faset lahan. Untuk itu dilakukan reklasifikasi dan penyederhanaan jenis bentuklahan, yaitu dengan tidak menyertakan tingkat torehan bentuklahan. Hal ini bertujuan untuk menghindari jumlah sub-faset lahan yang berjumlah banyak dengan ukuran polygon yang kecil-kecil. Hasil yang diperoleh menunjukkan sepuluh jenis faset lahan, yaitu perbukitan denudasional, pegunungan denudasional, perbukitan denudasional vulkanik, pegunungan denudasional vulkanik, lembah sungai, dataran fluvial, dataran fluvio-vulkanik, perbukitan kars, dataran karst, dan perbukitan vulkanik. Nama dan luas masing – tmasing faset lahan disajikan pada Tabel 2, sedangkan persebaran spasial disajikan pada Gambar 3.

Tabel 2. Luas Faset Lahan di Daerah Aliran Sungai Cileungsi-Citeureup

Nama Kode Luas

(ha)

Perbukitan Denudasional D1 7.780,83

Pegunungan Denudasional D2 210,86

Perbukitan Denudasional Vulkanik DV1 1075,52

Pegunungan Denudasional Vulkanik DV2 3.205,06

Lembah Sungai F1 984,08

Dataran Fluvial F2 1.210,25

Dataran Fluvio-Vulkanik FV1 2.237,55

Perbukitan Karst K1 582,29

Dataran Karst K2 245,56

Perbukitan Vulkanik V 187,11

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa luasan terbesar dari faset lahan adalah perbukitan denudasional (7.780,83ha), yaitu bentuklahan yang mengalami proses degradasi yang telah berjalan lanjut khususnya untuk wilayah yang secara geografis berada di wilayah iklim tropis basah dan potensi pelapukan fisik yang tinggi (Lihawa 2009). Kabupaten Bogor yang memiliki rata – rata curah hujan 3.600 mm/tahun merupakan daerah yang mempunyai tingkat pelapukan fisik intensif sehingga proses degradasi sangat dominan di daerah tersebut.

Subfaset Lahan

Seperti telah diuraikan di bagian metode penelitian, subfaset lahan adalah bagian dari faset lahan yang dirinci berdasarkan perbedaan kemiringan lereng dan penutupan/penggunaan lahan. Oleh karena itu, peta sub-faset lahan dihasilkan dari hasil analisis tumpang-tindih (overlay) dari tiga peta, yaitu peta faset lahan, peta kemiringan lereng, dan peta penutupan/penggunaan lahan. Hasil pemetaan terhadap penutupan/penggunaan lahan, kemiringan lereng, dan sub-faset lahan diuraikan di bawah ini.

Penutupan/Penggunaan Lahan

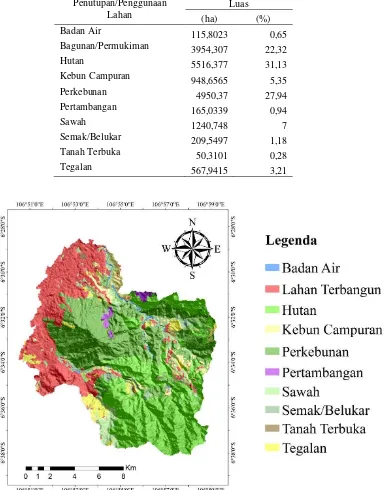

Hasil identifikasi penutupan/penggunaan lahan menunjukkan adanya 10 jenis penutupan/penggunaan lahan di daerah penelitian, yaitu hutan, kebun campuran, bangunan atau permukiman, perkebunan, pertambangan, semak atau belukar, sawah, tegalan, tanah terbuka, badan air. Hasil pemetaan penutupan/penggunaan lahan untuk daerah penelitian disajikan pada Gambar 4 sedangkan luasan dari masing-masing jenis penutupan/penggunaan lahan disajikan pada Tabel 3.

10

Tabel 3. Luas Penutupan/Penggunaan Lahan

Penutupan/Penggunaan Lahan

Luas

(ha) (%)

Badan Air 115,8023 0,65

Bagunan/Permukiman 3954,307 22,32

Hutan 5516,377 31,13

Kebun Campuran

948,6565 5,35

Perkebunan 4950,37 27,94

Pertambangan 165,0339 0,94

Sawah 1240,748 7

Semak/Belukar 209,5497 1,18

Tanah Terbuka 50,3101 0,28

Tegalan 567,9415 3,21

Dari Tabel 3 terlibat bahwa hutan merupakan penggunaan lahan terluas di daerah penelitian dengan luasan sebesar 5.516,37 ha (31,13%) dan secara spasial mendominasi hampir dari seluruh pegunungan. Hutan merupakan areal yang tumbuh dan berkembang di habitat lahan kering (BSN 2010), di antaranya berupa hutan dataran rendah, perbukitan, pegunungan atau hutan tropis dataran tinggi (Gambar 5). Lokasi penggunaan lahan hutan yang hanya terdapat di pegunungan bisa disebabkan oleh kesesuaian kondisi topografi yang susah diakses sehingga tidak banyak dipakai untuk lahan budidaya.

Penggunaan lahan terbesar kedua adalah penggunaan lahan perkebunan dengan luasan sebesar 4.950,37 ha dan menempati hampir dari setengah daerah perbukitan. Perkebunan merupakan lahan yang digunakan untuk pertanian tanpa pergantian tanaman selama dua tahun. Jenis perkebunan yang dimaksud di daerah penelitian adalah perkebunan pisang, perkebunan jati, dan perkebunan jabon (Gambar 6). Luasnya penggunaan lahan perkebunan pada daerah perbukitan ini bisa disebabkan oleh kondisi lahan di daerah dataran telah digunakan sebagai permukiman atau lahan terbangun.

Penggunaan lahan terbesar ketiga adalah lahan terbagun atau permukiman dengan luasan sebesar 3.954,30 ha dan menempati lebih dari setengah luasan daerah dataran (Gambar 7). Penggunaan lahan permukiman atau lahan terbangun merupakan bagian dari permukaan bumi yang dihuni oleh manusia, meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan penduduk (Sitorus 1989). Penggunaan lahan terbangun atau permukiman berdasarkan data spasial yang

Gambar 5. Penggunaan Lahan Hutan

12

diperoleh tersebar pada daerah dataran. Tersebarnya pemukiman atau lahan terbangun di daerah tersebut dikarenakan mudahnya pemakaian lahan pada daerah dataran tersebut tanpa perlu melakukan pengolahan sebelum penggunaannya seperti perataan permukaan tanah, dan selain itu dataran ini letaknya berdekatan dengan Kota Bogor (yang menjadi pusat aktivitas masyarakat), oleh karena itu pembangunan lahan terbagun di daerah tersebut berkembang cukup pesat.

Kemiringan Lereng

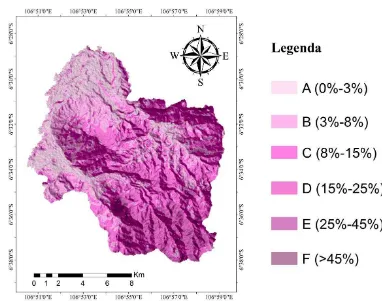

Setelah dilakukan analisis terhadap data SRTM melalui perengkat lunak (software) ArcGis, kemiringan lereng dalam penelitian ini dipilah menjadi enam kelas dan diberikan kode A sampai F. Adapun luasan dari masing – masing kemiringan lereng disajian pada Tabel 4 dan persebaran spasialnya disajikan pada Gambar 8.

Tabel 4. Luas Kemiringan Lereng di Daerah Penelitian

Kode

Luasan kemiringan lereng terbesar adalah kelas kemiringan lereng C dengan luasan sebesar 5.698,11ha. Besarnya kemiringan lereng kelas C di daerah penelitan dikarenakan daerah penelitian didominasi oleh morfografi perbukitan dan pegunungan. Kedua bentuklahan ini dihasilkan dari proses endogenik, yaitu proses-proses diastrofpisme dan vulkanisme. Diastrofpisme adalah proses berbentuk tekanan besar yang berkerja pada lempeng kulit bumi sehingga proses tersebut merubah bentuk permukaaan menjadi bentuk-bentuk lipatan (folding),

memutar (twisting), membelokkan (warping), mematahkan (breaking), atau memampatkan (compressing), sedangkan vulkanisme adalah proses yang menyangkut gerakan magma menuju permukaan bumi (Getis 1934).

Pemetaan Subfaset Lahan

Berdasarkan hasil tiga pemetaan tematik seperti tersebut di atas (bentuklahan, penutupan/penggunaan lahan, dan kemiringan lereng) maka selanjutnya dapat dibuat peta sub–faset lahan melalui proses tumpang tindih (overlay) dari ke tiga peta tersebut. Berdasarkan langkah tersebut tampak bahwa sub-faset lahan adalah bagian dari faset lahan (landform) yang lebih rinci dan seragam sifatnya, yaitu menurut kemiringan lerengnya dan penutupan/penggunaan lahan. Satuan sub faset lahan ini selanjutnya digunakan untuk satuan pengambilan contoh kedalaman tanah (mapping unit).

Faset lahan dapat diterjemahkan juga sebagai land unit, yaitu kawasan lahan yang secara praktis layak disebut homogen yang dapat dikenal melalui morfologi, lereng, litologi, beda relief, asal, dan proses (Townshend 1981). Algan dan Wiradisastra (1981) mengatakan bahwa untuk menganalisis suatu landskap yang luas dan kompleks perlu adanya pembagian dari penutupan/penggunaan lahan dan kemiringan lereng ke dalam kelas – kelas yang lebih kecil agar didapatkan satuan – satuan berbeda yang dicirikan oleh perbedaan sifat yang khas. Dengan demikian perbedaan antara sub – faset lahan dengan land unit maupun land system adalah berada pada skalanya, dimana sub – faset lahan digunakan untuk skala semi-detil (1:25000 – 1:100.000).

14

pada Gambar 9, sedangkan nama dan luasan dari masing-masing subfaset lahan disajikan pada Lampiran 6.

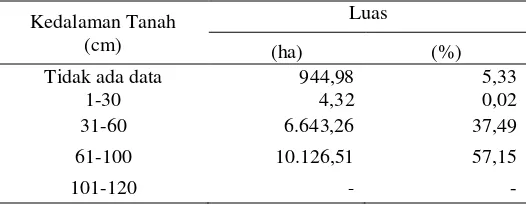

Pengukuran dan Pemetaan Kedalaman

Kedalaman tanah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kedalaman tanah yang terhitung mulai dari top soil (horizon A) sampai ke lapisan batuan induk sehingga kedalaman tanah mencerminkan bagian dari material permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya dikelaskan menjadi empat kelas, yaitu 1-30 cm, 31–60 cm, dan 60-100 cm dan 101-120 cm sedangkan satuan sub-faset lahan yang tidak dapat di kunjungi dikelaskan tidak ada data (no data). Luasan masing – masing kedalaman tanah dari hasil analisis disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Luas kedalaman tanah

Kedalaman Tanah (cm)

Luas

(ha) (%)

Tidak ada data 944,98 5,33

1-30 4,32 0,02

31-60 6.643,26 37,49

61-100 10.126,51 57,15

101-120 - -

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa kedalaman tanah yang mempunyai luas dominan di daerah penelitian adalah 61–100 cm, sedangkan yang agak dominan adalah kedalaman 31–60 cm. Persebaran spasial kedalaman tanah untuk daerah penelitian disajikan pada Gambar 10. Berdasarkan Gambar 10 kedalaman tanah yang dominan 61–100cm mempunyai pola sebaran di wilayah perbukitan dan pegunungan, sedangkan kedalaman yang 31–60 cm lebih banyak tersebar di wilayah dataran dan sebagian lain tersebar di wilayah perbukitan dan pegunungan. Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa DAS Cileungsi – Citeureup secara umum dapat dikelompokkan sebagai DAS yang masih mempunyai kondisi ekologi yang relatif baik, karena secara umum mempunyai kedalaman tanah di atas 60 cm.

Area yang berlabel tidak ada data merupakan satuan pemetaan yang tidak didapatkan data kedalaman tanahnya di lapang dikarenakan titik sample yang harus dikunjungi sulit diakses atau terdapat hambatan atau kendala lapang. Hambatan tersebut antara lain berupa tidak adanya akses jalan menuju ke satuan pemetaan yang di maksud, mempunyai kemiringan lereng yang curam (kelas lereng E dan F), atau berada pada penutupan/penggunaan lahan hutan. Tidak adanya izin pemilik lahan juga merupakan salah satu kendala lain, seperti yang terjadi pada satuan pemetaan berupa pertambangan atau daerah konflik warga.

Keterkaitan Faset Lahan/Sub-Faset Lahan dengan Kedalaman Tanah

Mengingat bahwa secara teoritis hubungan tanah dengan bentuklahan atau faset lahan cukup dekat, maka untuk uraian berikut akan melihat keterkaitan antara kedalaman tanah sebagai salah satu sifat fisik tanah di daerah penelitian

16

dengan faset lahan. Untuk melihat keterkaitan ini, maka untuk setiap kedalaman tanah di setiap faset lahan akan dibandingkan menurut perbedaan kemiringan lereng dan jenis penutupan/penggunaan lahannya (Gambar 11 s/d 19 Gambar ). Keterkaitan ini akan diuraikan secara deskriptif seperti berikut ini.

Pada penutupan/penggunaan lahan hutan, kedalaman tanah memiliki pola yang jelas terhadap faset lahan dan kemiringan lereng. Pada faset lahan wilayah hulu (upland areas) atau disebut sebagai bentuklahan erosional (yang mempunyai relief berbukit/berpegunungan, seperti D1, D2, DV1, DV2, K1) pola kedalaman tanah terlihat semakin menipis apabila kecuraman lereng semakin meningkat (misal dari kemiringan lereng A ke B dan ke C). Namun demikian pada saat beralih ke lereng D kedalaman tanah tampak meningkat lagi secara signifikan (Gambar 11). Hal ini menunjukkan bahwa untuk kemiringan lereng A, B, dan C faktor lereng tampak berpengaruh terhadap kedalaman tanah, dan sesuai dengan teori, dimana kedalaman tanah akan semakin menipis bilamana kemiringan lereng semakin bertambah. Namun demikian hal ini tidak terjadi pada kemiringan lereng D dikarenakan kedalaman tanah pada kelas lereng ini yang seharusnya semakin tipis namun terjadi sebaliknya yaitu semakin menebal.

Gejala seperti pada lereng tersebut menunjukkan bahwa faktor lereng kurang berpengaruh nyata terhadap gejala kedalaman tanah, namun sebaliknya faktor penutupan/penggunaan lahan (hutan) lebih banyak berpengaruh. Gejala ini bisa disebabkan oleh dua hal, yakni (1) hutan pada lereng D adalah hutan lindung (abadi), artinya sejak dahulu hutan ini tidak pernah terganggu serta mempunyai kerapatan vegetasi yang tinggi sehingga dapat menjaga kondisi tanah (konservasi) dari proses-proses denudasi atau erosi; (2) hutan-hutan yang berada pada kemiringan lereng A, B, dan C bukan merupakan hutan lindung (tidak abadi), yaitu hutan produksi atau hutan rakyat (tanaman sengon), sehingga jenis hunta ini selain mempunyai kerapatan vegetasi yang jauh lebih rendah juga merupakan hutan muda atau selalu mengalami penebangan secara teratur untuk memproduksi kayu. Oleh karena itu, pada lahan hutan ini tidak terjaga dengan baik dari proses denudasi terutama setelah dilakukan penebangan. Sementara itu proses erosi terus berjalan sesuai dengan kemiringan lerengnya dan kekuatan erosi tergantung pada tingkat kemiringan lereng tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat pula bahwa pada lahan-lahan hutan yang tidak terjamah oleh manusia, pola hubungan antara kedalaman tanah dengan faset lahan, penutupan/penggunaan lahan, dan kemiringan lereng terlihat jelas.

Untuk faset lahan K2 (Gambar 11) tidak dapat diinterpretasi disebabkan hanya terdapat satu titik sampel. Adapun untuk kedalaman tanah pada faset lahan deposisional yang mempunyai relief dataran (lowland areas), seperti pada faset lahan F1, gejala yang sama terjadi seperti pada pola faset-faset lahan erosional, kecuali untuk faset lahan FV tidak dapat diinterpretasi karena hanya terdapat satu titik sampel.

0

Pada penutupan/penggunaan lahan kebun campuran, keterkaitan kedalaman tanah dengan faset lahan dan kemiringan lereng memperlihatkan pola agak mirip dengan penutupan/penggunaan lahan hutan tetapi tidak begitu mencolok. Pada faset-faset lahan erosional (upland areas) seperti D1, DV1, dan K2 muncul pola menipisnya kedalaman tanah seiring dengan meningkatnya kemiringan lereng, namun pola ini kurang tampak secara tegas (Gambar 12). Hal ini bisa disebabkan oleh besarnya keragaman jenis tanaman dan kerapatan vegetasi di setiap kebun campuran di berbagai kemiringan lereng. Dengan demikian pengaruh vegetasi pada setiap kelas lereng di masing-masing faset lahan tidaklah sama. Adapun keterkaitan kedalaman tanah terhadap faset-faset lahan deposisional (lowland areas), seperti F1, F2, dan FV, juga menunjukkan pola yang kurang jelas (Gambar 12). Dalam hal ini pengaruh penutupan/penggunaan lahan terhadap kedalaman tanah menjadi kurang terlihat. Namun demikian hampir semua data kedalaman tanah yang terkait dengan penutupan/penggunaan lahan kebun campuran, terlihat suatu pola kecenderungan yang mirip, yaitu kedalaman tanah paling tipis terdapat pada kelas lereng C.

Pada penutupan/penggunaan lahan permukiman, keterkaitan antara kedalaman tanah dengan faset lahan dan kemiringan lereng tampak lebih jelas polanya. Pada faset-faset lahan erosional (upland areas) seperti D1, K1, dan K2 (kecuali DV1 dan DV2 karena hanya mempunyai satu titik sampel) memiliki pola normal, yaitu semakin besar kecuraman lereng maka kedalaman tanah cenderung semakin menipis. Hal ini menunjukan bahwa faktor lereng berpengaruh kuat terhadap kedalaman tanah akan tetapi pada faset lahan D1 pada lereng D terjadi sebaliknya, yaitu menunjukkan kecenderungan kedalaman tanah yang semakin menebal (Gambar 13). Kenyataan ini disebabkan oleh titik sampel yang diambil pada area permukiman tersebut berada pada lereng lokal yang relatif datar, sehinnga proses deposisional secara lokal di daerah tersebut intensif yang

18

menyebabkan kedalam tanah bertambah. Adapun terhadap faset lahan deposisional seperti F1 dan FV (lowland areas), pola kedalaman tanah juga cukup jelas, yaitu semakin bertambah kemiringan lereng, maka kedalaman tanah cenderung semakin menipis. Hal ini mengindikasikan bahwa keterkaitan penutupan/penggunaan lahan permukiman terhadap kedalaman tanah kurang nyata.

Dengan kata lain, pengaruh penutupan/penggunaan lahan permukiman terhadap kedalaman tanah menjadi kurang terlihat. Dalahm hal ini semua data kedalaman tanah yang terkait dengan penutupan/penggunaan lahan permukiman, memperlihatkan suatu pola kecenderungan bahwa kedalaman tanah paling tipis terdapat pada kelas lereng C.

Gambar 12. Kedalaman Tanah diPenutupan/Penggunaan Lahan Kebun Campuran pada Faset Lahan dan Kelas Lereng yang Berbeda

0

Pada penutupan/penggunaan lahan perkebunan, keterkaitan antara kedalaman tanah dengan faset lahan dan kemiringan lereng tampak kurang mempunyai pola yang jelas. Pada faset-faset lahan erosional (upland areas) seperti D1, DV1, dan V (kecuali DV2 karena hanya mempunyai satu titik sampel) pola yang tampak kurang jelas, meskipun pada faset lahan DV1 dan V tampak ada kecenderungan semakin besar kecuraman lereng maka kedalaman tanah semakin menipis (Gambar 14). Ketidak-jelasan pola keterkaitan kedalaman tanah ini juga muncul pada faset lahan deposisional (lowland areas), seperti pada faset lahan F1 dan FV, meskipun pada faset lahan FV kecenderungan menipisnya kedalaman tanah tampak seiring dengan meningkatnya kemiringan lereng.

Dalam hal ini pengaruh penutupan/penggunaan lahan perkebunan terhadap kedalaman tanah menjadi kurang terlihat sedangkan pengaruh lereng hanya tampak pada beberapa kasus ( faset lahan DV1 dan FV). Sehingga demikian semua data kedalaman tanah yang terkait dengan penutupan/penggunaan lahan permukiman, memperlihatkan suatu pola kecenderungan bahwa kedalaman tanah paling tipis terdapat pada kelas lereng C.

Penutupan/penggunaan lahan pertambangan hanya terdapat pada faset lahan erosional (upland areas), yaitu pada faset lahan D1, K1, dan K2. Dari data kedalaman tanah yang ada pada ketiga faset lahan tersebut menunjukkan bahwa kedalaman tanah tidak suatu menampakkan pola tertentu dalam kaitannya dengan penutupan/penggunaan lahan, kemiringan lereng, atau faset lahan (Gambar 15).

Namun demikian semua data kedalaman tanah yang terkait dengan penutupan/penggunaan lahan permukiman, terlihat suatu pola kecenderungan bahwa kedalaman tanah paling tipis terdapat pada kelas lereng C.

Penutupan/penggunaan lahan semak-belukar hanya terdapat pada faset lahan erosional (upland areas) D1, K1, dan faset lahan deposisional (lowland areas) FV. Data kedalaman tanah yang ada pada ketiga faset lahan tersebut

20

menunjukkan bahwa kedalaman tanah tidak memperlihatkan suatu pola tertentu dalam kaitannya dengan penutupan/penggunaan lahan, kemiringan lereng, atau faset lahan (Gambar 16).

Pada penutupan/penggunaan lahan sawah, keterkaitan antara kedalaman tanah dengan faset lahan dan kemiringan lereng juga tampak kurang jelas polanya. Dari faset-faset lahan erosional (upland areas) seperti D1, DV1, dan DV2, hanya pada faset-faset lahan DV1 dan DV2 yang mempunyai pola normal, yaitu kecenderungan kedalaman tanah semakin menipis jika kemiringan lereng semakin bertambah (Gambar 17) meskipun hal seperti ini tidak terlihat pada faset lahan D1. Gejala ini memperlihatkan bahwa penutupan/penggunaan lahan sawah kurang berpengaruh terhadap kedalaman tanah. Ketidak-jelasan pola keterkaitan antara kedalaman tanah pada penggunaan lahan sawah dengan faset lahan dan kemiringan lereng juga muncul pada faset-faset lahan deposisional (lowland areas), seperti pada faset lahan F1, F2, dan FV.

Penutupan/penggunaan lahan tegalan tersebar pada faset-faset lahan erosional (upland areas), seperti D1, D2, DV1, dan V, dan faset-faset lahan deposisional (lowland areas) seperti F1 dan FV2. Keterkaitan antara kedalaman tanah pada lahan tegalan dengan faset lahan erosional (kecuali D2 dan V karena masing-masing hanya mempunyai satu titik sampel) tidak mempunyai pola tertentu (Gambar 18) hal ini juga terjadi pada faset-faset lahan deposisional. Gejala ini mengindikasikan bahwa penutupan/penggunaan lahan tegalan tidak mempunyai keterkaitan terhadap kedalaman tanah secara jelas.

Gambar 15. Kedalaman Tanah diPenutupan/Penggunaan Lahan Pertambangan pada Faset Lahan dan Kelas Lereng yang Berbeda

0

Penutupan/penggunaan lahan tanah terbuka tersebar pada faset-faset lahan erosional (upland areas), seperti D1 dan K1, serta pada faset-faset lahan deposisional (lowland areas) seperti F2 dan FV2. Dari semua data kedalaman tanah yang ada pada jenis penutupan/penggunaan lahan ini tidak memperlihatkan suatu pola keterkaitan yang jelas antara kedalaman tanah pada penggunaan lahan tanah terbuka dengan faset lahan dan kemiringan lereng, meskipun pada faset lahan D1 sedikit memperlihatkan kecenderungan normal, yaitu kedalaman tanah semakin menipis dengan meningkatnya kemiringan lereng (Gambar 19).

Gambar 17. Kedalaman Tanah diPenutupan/Penggunaan Lahan Sawah pada Faset Lahan dan Kelas Lereng yang Berbeda

22

Berdasarkan semua analisis keterkaitan antara kedalaman tanah dengan faset lahan, penutupan/penggunaan lahan, dan kemiringan lereng terlihat bahwa selain faktor-faktor alam yang menentukan kedalaman tanah, seperti bahan induk, topografi, iklim, vegetasi, dan waktu, maka faktor manusia melalui aktivitasnya memanfaatkan lahan juga banyak mempengaruhi terhadap pola kedalaman tanah pada suatu bentanglahan. Dalam hal ini contoh terbaik diperlihatkan oleh hubungan antara kedalaman tanah dengan penutupan/penggunaan lahan hutan dan kemiringan lereng pada semua jenis faset lahan (Gambar 11).

Semua analisis tersebut juga memperlihatkan bahwa kedalaman tanah pada kelas lereng C ada cenderung paling tipis, terutama pada faset-faset lahan erosional (upland areas) pada penutupan/penggunaan lahan hutan, kebun campuran, perkebunan, dan permukiman. Hal ini bisa disebabkan pada kelas lereng tersebut aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan masih tinggi, meskipun kemiringan lereng sudah tidak datar lagi, sehingga proses denudasi menjadi berjalan cukup efektif untuk mengurangi kedalaman tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN

KesimpulanLuasan terbesar dari faset lahan adalah pada perbukitan denudasional yaitu sebesar 7.780,83h. Faktor curah hujan yang tinggi menyebabkan daerah tersebut mengalami pelapukan fisik secara intensif sehingga proses degradasi menjadi dominan. Luasan kemiringan lereng terbesar adalah kelas kemiringan lereng C dengan luasan sebesar 5.698,11ha. Hal ini dikarenakan daerah tersebut didominasi oleh morfografi perbukitandan pegunungan. Penutupan/penggunaan lahan hutan memiliki luasan terbesar yaitu sebesar 5.516,37ha. Peta sub – faset lahan yang

terdiri 151 jenis, dibuat dengan memanfaatkan peta faset lahan, peta penutupan/penggunaan lahan, dan peta kemiringan lereng. Penggunaan lahan hutan, perkebunan dan bagunan atau permukiman mendominasi penggunaan lahan di daerah tersebut.

Kedalaman DAS Cileungsi – Citeureup dikelas menjadi empat kelas yaitu 1-30 cm, 31-60 cm, 61-100 cm dan 101-120 cm dengan luasan terbesar pada kelas 61-100 cm.DAS Cileungsi – Citeureup secara umum dapat dikelompokkan sebagai DAS yang masih mempunyai kondisi ekologi yang baik, karena secara dominan bentanglahan yang ada mempunyai kedalaman tanah di atas 60 cm.

Secara umum ada pola kecenderungan bahwa kedalaman tanah terkecil atau tertipis terjadi pada kelas kemiringan lereng C. Hal ini disebabkan pada lereng yang sudah tidak datar lagi ini aktivitas manusia akan memanfaatkan lahan masih tinggi. Dengan demikian, kedalaman tanah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor alami saja, seperti seperti bahan induk, topografi, iklim, vegetasi, dan waktu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor antopogenik (aktivitas manusia akan penggunaan lahan).

Saran

Teknik informasi geografis dan remote sensing dapat di gunakan untuk keperluan identifikasi kedalaman tanah berdasarkan sub - faset lahan. Hal yang masih perlu dilakukan dalam penelitian yaitu perlunya dilakukan analisis kimia, bahan organik pada sampel tanah serta perlunya penambahan titik pengambilan kedalaman tanah sehingga hasil analisis diharapkan dapat menjadi lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Alghan dan US Wiradisastra. 1981. Permasalahan penarikan batas dalam pemetaan tanah skala besar. Makalah Seminar Ikatan Suveyor Indonesia: Cirebon.

Arsyad S. 2000. Konservasi Tanah dan Air. Bogor : Institut Pertanian Bogor Press.

[BSN] Badan Sandarisasi Nasional. 2010. Klasifikasi Penutup Lahan. Jakarta (ID).

Desaunettes JR. 1997. Catalogue of Landform for Indonesia. Soil Research Insitute Bogor.

Gerrard AJ. 1992. Soil Geomorphology: An Integration of Pedology and Geomorphology. New York (US).

Getis Atrhur, Judith G, Jerome DF. 1934. Introduction to Geography. The United States of America (US).

Hardjowigeno S. 1985. Klasifikasi Tanah dan Lahan. Institut Pertanian Bogor. Bogor (ID).

KEPAS. 1985. The Critical Uplands of Ecosystem in Java: An Agro-Ecosystem Analysis. Jakarta (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Komaruddin N. 2008. Penilaian Tingkat Bahaya Erosi di Sub Daerah Aliran

24

Lihawa F. 2009. Pendekatan Geomorfologi Dalam Survei Kejadian Erosi.J. Pelangi Ilmu:2:5.

Lillesand TM dan Kiefer RW.1997. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra. Cetakan ketiga. Yogyakarta(ID). Gajah Mada University Press.

Lukman F. 2015. Hubungan geomofometri dengan bentuklahan dan penggunaan lahan (studi kasus: DAS Cileungsi – Citeureup, Kabupaten Bogor) [skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.

Morgan RPC. 1996. Soil Erosion and Conservation (second edition).England (GB)

Marsoedi DS dan Widagdo. 1997. Pedoman Klasifikasi Landform. LREPP II. Center For Soil And Agroclimate Research. Bogor.

Schaetzl R and Anderson S. 2005. Soil: Genesis and Geomorphology. Cambridge (US). University Press.

Sitorus SRP. 2000. Pengembangan Sumberdaya Lahan Berkelanjutan. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Sitorus SRP. 1989. Survai Tanah dan Penggunaan Lahan. Bogor : Laboratorium Perencanaan Sumberdaya Lahan Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Sunaryo MT. 2001. Pengelolaan Daerah Pengaliran sungai. Makalah Seminar Peranan Lingkungan Dalam Pengelolaan Daerah Pengaliran Sungai. Jakarta 24 Maret 2001. BAPEDAL. Jakarta.

Tan KH. 1991. Dasar-Dasar Kimia Tanah. Terjemahan Goenadi DH. Yogyakarta (ID). Gajah Mada University Press.

Utomo WH. 1994. Erosi dan Konservasi Tanah. Malang (ID): Penerbit IKIP Malang

Vink, A. P. A. 1975. Land Use in Advancing Agriculture. Springer Verlaag. New York (US), 394 p.

Widyawardhani AI. 2001. Pengaruh berbagai penutupan lahan terhadap tingkat erosi dan aliran permukaan (studi kasus di RPH Tanggulun, BKPH Kalijati, KPH Purwakarta) [skripsi]. Bogor. (ID) : Institut Pertanian Bogor.

Wiradisastra, U.S, Tjahono B, Gandasasmita K, Barus B, Munibah K. 2002. Geomorfologi dan Analisis Lanskap. Laboratorium Penginderaan Jauh dan Kartografi. Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

26

Lampiran 1. Peta Litologi Daerah Aliran Sungai Cileungsi-Citeureup

Kebun Campuran

Hutan

Lampiran 3. Dokumentasi Pengambilan Kedalaman Tanah

28

Badan Air

Lahan Terbangun

Perkebunan

Sawah

Tanah Terbuka (Rumput+Alang-Alang)

30

Lampiran 5. Form Data Lapang

Form Data Lapang

Hari/Tgl./Jam : : Hari : Tgl. : Jam :

No. Sampel :

Nama Lokasi : Kampung/Desa : Kecamatan :

Koord. Geogr. (GPS) : Lintang : Bujur :

Kode Land Unit :

Kedalaman Tanah :

Kenampakan Erosi Tanah :

Splash (%) Sheet (%) Riil (%) Gully (%)

Kerikil (%) :

Serasah (%) :

Rumput (%) :

Kemiringan Lereng (%) :

31

Struktur Tanah :

Top Soil Sub Soil

Land Cover/Use :

Validasi Landform di Lapangan

Morfografi

Morfogenesis

Litologi

32

Lampiran 6. Nama dan Luas Sub-Faset Lahan

Kode Sub-Faset

Lahan Luasan (Ha) Nama Sub-Faset Lahan

D1HB 157,42 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Hutan Lereng B

D1HC 660,75 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Hutan Lereng C

D1HD 428,35 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Hutan Lereng D

D1KcB 173,05 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Kebun campuran Lereng B

D1KcC 216,00 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Kebun campuran Lereng C

D1KcD 7,16 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Kebun campuran Lereng D

D1PA 57,55 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Bangunan Lereng A

D1PB 892,72 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Bangunan Lereng B

D1PC 298,12 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Bangunan Lereng C

D1PD 9,39 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Bangunan Lereng D

D1PrA 8,00 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Perkebunan Lereng A

D1PrB 1.404,35 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Perkebunan Lereng B

D1PrC 1.972,53 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Perkebunan Lereng C

D1PrD 3.46,45 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Perkebunan Lereng D

33 D1SbB 55,07 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Semak/Belukar Lereng B

D1SbC 110,65 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Semak/Belukar Lereng C

D1SbD 13,74 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Semak/Belukar Lereng D

D1SwA 6,94 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Sawah Lereng A

D1SwB 249,78 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Sawah Lereng B

D1SwC 242,05 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Sawah Lereng C

D1SwD 26,70 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Sawah Lereng D

D1TgB 182,46 Perbukitan Denudasional Claystone Miose Tegalan Lereng B

D1TgC 202,27 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Tegalan Lereng C

D1TgD 29,42 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Tegalan Lereng D

D1TtB 9,00 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Tanah terbuka Lereng B

D1TtD 2,54 Perbukitan Denudasional Claystone Miosen Tanah terbuka Lereng D

D2HB 4,96 Pegunungan Denudasional Claystone Miosen Hutan Lereng B

D2HC 36,52 Pegunungan Denudasional Claystone Miosen Hutan Lereng C

34

D2HE 30,26 Pegunungan Denudasional Claystone Miosen Hutan Lereng E

D2HF 3,27 Pegunungan Denudasional Claystone Miosen Hutan Lereng F

D2TgD 5,14 Pegunungan Denudasional Claystone Miosen Tegalan Lereng D

DV1HB 53,60 Perbukitan Denudasional Vulkanik Claystone Miosen Hutan Lereng B

DV1HC 229,22 Perbukitan Denudasional Vulkanik Breksi dan Lava Andesit Miosen Hutan Lereng C

DV1HD 120,48 Perbukitan Denudasional Vulkanik Breksi dan Lava Andesit Miosen Hutan Lereng D

DV1KcB 10,44 Perbukitan Denudasional Vulkanik Claystone Miosen Kebun campuran Lereng B

DV1KcC 90,78 Perbukitan Denudasional Vulkanik Claystone Miosen Kebun campuran Lereng C

DV1KcD 34,23 Perbukitan Denudasional Vulkanik Claystone Miosen Kebun campuran Lereng D

DV1PC 12,80 Perbukitan Denudasional Vulkanik Claystone Miosen Bangunan Lereng C

DV1PrB 107,70

Perbukitan Denudasional Vulkanik Breksi dan Lava Andesit Miosen Perkebunan Lereng B

DV1PrC 357,17

Perbukitan Denudasional Vulkanik Breksi dan Lava Andesit Miosen Perkebunan Lereng C

DV1PrD 21,41 Perbukitan Denudasional Vulkanik Claystone Miosen Perkebunan Lereng D

DV1SwB 7,22 Perbukitan Denudasional Vulkanik Claystone Miosen Sawah Lereng B

DV1SwC 10,64 Perbukitan Denudasional Vulkanik Claystone Miosen Sawah Lereng C

35 DV1TgD 7,47 Perbukitan Denudasional Vulkanik Claystone Miosen Tegalan Lereng D

DV2HA 4,09 Pegunungan Denudasional Vulkanik Breksi dan Lava Andesit Pleistosen Hutan Lereng A

DV2HB 93,19 Pegunungan Vulkanik Denudasional Breksi dan Lava Andesit Pleistosen Hutan Lereng B

DV2HC 356,86 Pegunungan Vulkanik Denudasional Breksi dan Lava Andesit Pleistosen Hutan Lereng C

DV2HD 2039,99 Pegunungan Vulkanik Denudasional Breksi dan Lava Andesit Pleistosen Hutan Lereng D

DV2HE 497,61 Pegunungan Denudasional Vulkanik Andesit Miosen-Pleistosen Hutan Lereng E

DV2HF 31,89 Pegunungan Denudasional Vulkanik Andesit Miosen-Pleistosen Hutan Lereng F

DV2PC 5,75

Pegunungan Vulkanik Denudasional Breksi dan Lava Andesit Pleistosen Bangunan Lereng C

DV2PrD 19,77 Pegunungan Denudasional Vulkanik Andesit Miosen-Pleistosen Perkebunan Lereng D

DV2SwB 11,16 Pegunungan Vulkanik Denudasional Breksi dan Lava Andesit Pleistosen Sawah Lereng B

DV2SwC 49,01 Pegunungan Vulkanik Denudasional Breksi dan Lava Andesit Pleistosen Sawah Lereng C

DV2SwD 29,80 Pegunungan Vulkanik Denudasional Breksi dan Lava Andesit Pleistosen Sawah Lereng D

DV2SwE 1,54 Pegunungan Vulkanik Denudasional Breksi dan Lava Andesit Pleistosen Sawah Lereng E

DV3HB 6,43

36

DV3HC 38,15

Lereng Pegunungan Denudasional Vulkanik Breksi dan Lava Andesit Pleistosen Hutan Lereng C

DV3HD 19,80

Lereng Pegunungan Denudasional Vulkanik Breksi dan Lava Andesit Pleistosen Hutan Lereng D

F2HC 15,43 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Hutan Lereng C

F2KcA 41,80 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Kebun campuran Lereng A

F2KcB 67,76 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Kebun campuran Lereng B

F2KcC 6,55 Dataran fluvial, holosen aluvial Kebun campuran Lereng C

F2SwB 22,67 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Sawah Lereng B

F2TtC 2,94 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Tanah terbuka Lereng C

FV1HC 4,62 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Hutan Lereng C

FV1KcA 34,64 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Kebun campuran Lereng A

FV1KcB 32,00 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Kebun campuran Lereng B

FV1KcC 6,77 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Kebun campuran Lereng C

FV1PA 1.482,72 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Bangunan Lereng A

FV1PB 735,04 Dataran fluvial, holosen aluvial Bangunan Lereng B

FV1PC 31,73 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Bangunan Lereng C

37 FV1SbA 15,31 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Semak/Belukar Lereng A

FV1SwA 129,33 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Sawah Lereng A

FV1SwB 65,40 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Sawah Lereng B

FV1SwC 2,64 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Sawah Lereng C

FV1TgA 59,55 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Tegalan Lereng A

FV1TgB 35,94 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Tegalan Lereng B

FV1TtA 17,34 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Tanah terbuka Lereng A

FV1TtB 3,60 Dataran Fluvial, Holosen Aluvial Tanah Terbuka Lereng B

K1HB 47,76 Perbukitan Karts Limestone Miosen Hutan Lereng B

K1HC 186,02 Perbukitan Karts Limestone Miosen Hutan Lereng C

K1HD 48,13 Perbukitan Karts Limestone Miosen Hutan Lereng D

K1KcD 1,97 Perbukitan Karst Limestone Miosen Kebun campuran Lereng D

K1PrB 14,05 Perbukitan Karts Limestone Miosen Perkebunan Lereng B

K1PrC 144,69 Perbukitan Karts Limestone Miosen Perkebunan Lereng C

38

K1PtB 48,11 Perbukitan Karst Limestone Miosen Pertambangan Lereng B

K1PtC 63,88 Perbukitan Karst Limestone Miosen Pertambangan Lereng C

K1PtD 8,78 Perbukitan Karst Limestone Miosen Pertambangan Lereng D

K1SbA 2,28 Perbukitan Karst Limestone Miosen Semak/Belukar Lereng A

K1SbC 2,66 Perbukitan Karst Limestone Miosen Semak/Belukar Lereng C

K1SbD 4,17 Perbukitan Karst Limestone Miosen Semak/Belukar Lereng D

K1TtB 2,82 Perbukitan Karts Limestone Miosen Tanah terbuka Lereng B

K2HB 9,11 Dataran Karst Limestone Miosen Hutan Lereng B

K2KcB 133,83 Dataran karst limestone miosen Kebun campuran Lereng B

K2KcC 46,42 Dataran Karst Limestone Miosen Kebun campuran Lereng C

K2PA 7,28 Dataran Karst Limestone Miosen Bangunan Lereng A

K2PB 10,09 Dataran Karst Limestone Miosen Bangunan Lereng B

K2PtA 11,38 Dataran Karst Limestone Miosen Pertambangan Lereng A

K2PtB 14,50 Dataran Karst Limestone Miosen Pertambangan Lereng B

K2SwB 3,11 Dataran Karst Limestone Miosen Sawah Lereng B

V1PrB 126,26 Perbukitan Vulkanik Breksi dan Lava Andesit Pleistosen Perkebunan Lereng B

40

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rizaldy Anhar, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 1992. Penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Chaidir, S.E dan Jubaedah.

Penulis mengawali pendidikan formal di T.K.I.T dan S.D.I. AL-Husna, yang diselesaikan pada tahun 2004. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya pada Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Kota Bekasi dan selesai pada tahun 2007. Penulis meneruskan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di MA Negeri 01 Kota Bekasi dan meyelesaikannya pada tahun 2010.

Pada tahun 2010, penulis diterima menjadi mahasiswa Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB) di Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.