Lampiran 1. Diagram alir penelitian

Mulai

Selesai Dianalisis

data yang Penentuan

titik Pengamatan

di lapangan

Pengambilan sampel tanah dilapangan

Pengujian sampel di laboratorium

- Tekstur tanah

- Bahan organik tanah - Kerapatan massa tanah - Kerapatan partikel tanah - Porositas tanah

- Permeabilitas tanah

- Kandungan Nitrogen dalam tanah

- Kandungan Fosfat tersedia tanah

- Kandungan Kalium tukar tanah

- Berat akar

- Volume akar

Sampel tanah yang diambil

memiliki penutup tanah berupa :

- Paku harupat - Rumput - Keladi

Lampiran 2. Hasil analisa sifat fisika tanah

Perhitungan bulk density, particle density dan porositas pada vegetasi Paku harupat kedalaman 5 cm.

Parameter BTKO (gr) Volume Tanah (ml) Volume Air (ml) Bulk Density (gr/cm3)

Particle Density(gr/cm3)

Porositas (%)

Lokasi I 121,32 47 453 1.20 2.58 53,60

Lokasi II 115,18 44 453 1.14 2.62 56,56

Lokasi III 114,63 44 460 1.13 2.61 56,56

Rata-rata 117,04 45 455,33 1.16 2.60 55,57 BTKO = Berat tanah kering oven (massa tanah kering)

Volume total (Vt) = volume ring sampel = πr2t = (3,14)(2,54 cm)2(5,10 cm) = 101,29 cm3

Kerapatan massa (Bulk density) Ms = 117,04 gr Bd = Ms

Vt

= 117,04 101,29gr/cm

3

= 1,16 gr/cm3 Kerapatan partikel (Particle density) Berat tanah = 117,04 gr

Volume Padatan = 45 ml Pd = Ms

Vs

=117,04 45 gr/cm

3

= 2,60 gr/cm3 Porositas

f =

�

1

−

BdPd

�

x 100%=

�

1

−

1,16 gr/cm³Perhitungan bulk density, particle density dan porositas pada penutup tanah Paku harupat kedalaman 25 cm.

Parameter BTKO (gr) Volume Tanah (ml) Volume Air (ml) Bulk Density (gr/cm3)

Particle Density(gr/cm3)

Porositas (%)

Lokasi I 127,18 45 450 1,23 2,83 56,44

Lokasi II 125,04 49 446 1,21 2,55 52,57

Lokasi III 107,73 44 457 1,09 2,45 55,67

Rata-rata 119,98 46 451 1,18 2,61 54,90

BTKO = Berat tanah kering oven (massa tanah kering) Volume total (Vt) = volume ring sampel = πr2t

= (3,14)(2,54 cm)2(5,10 cm) = 103,32 cm3

Kerapatan massa (Bulk density) Ms = 119,98 gr Bd = Ms

Vt

= 119,98 101,96 gr/cm

3

= 1,18 gr/cm3 Kerapatan partikel (Particle density)

Berat tanah = 119,98 gr Volume Padatan = 46 ml

Pd = Ms

Vs

=119,98 46 gr/cm

3

= 2,61 gr/cm3 Porositas

f =

�

1

−

BdPd

�

x 100%=

�

1

−

1,16 gr/cm³Perhitungan bulk density, particle density dan porositas pada vegetasi Rumput kedalaman 5 cm.

Parameter BTKO (gr) Volume Tanah (ml) Volume Air (ml) Bulk Density (gr/cm3)

Particle Density(gr/cm3)

Porositas (%)

Lokasi I 122,3 50 450 1,16 2,45 52,54

Lokasi II 125,03 46 454 1,16 2,72 57,16

Lokasi III 116,44 44 459 1,13 2,65 57,41

Rata-rata 121,25 46,6 455 1,15 2,60 55,70

BTKO = Berat tanah kering oven (massa tanah kering) Volume total (Vt) = volume ring sampel = πr2t

= (3,14)(2,54 cm)2(5,10 cm) = 105,34 cm3

Kerapatan massa (Bulk density) Ms = 121,25 gr Bd = Ms

Vt

= 121,25 105,35gr/cm

3

= 1,15 gr/cm3 Kerapatan partikel (Particle density)

Berat tanah = 121,25 gr Volume Padatan = 46,6 ml

Pd = Ms Vs

= 121,25

46,6 gr/cm 3

= 2,60 gr/cm3 Porositas

f =

�

1

−

BdPd

�

x 100%=

�

1

−

1,15 gr /cm³Perhitungan bulk density, particle density dan porositas pada vegetasi Rumput kedalaman 25 cm.

Parameter BTKO (gr) Volume Tanah (ml) Volume Air (ml) Bulk Density (gr/cm3)

Particle Density(gr/cm3)

Porositas (%)

Lokasi I 124,24 45 453 1,18 2,76 57,28

Lokasi II 117,53 44 457 1,14 2,67 57,41

Lokasi III 123,38 50 450 1,22 2,47 50,64

Rata-rata 121,71 46 453 1,18 2,63 55,11

BTKO = Berat tanah kering oven (massa tanah kering) Volume total (Vt) = volume ring sampel = πr2t

= (3,14)(2,54 cm)2(5,10 cm) = 103,28 cm3

Kerapatan massa (Bulk density) Ms = 121,71 gr Bd = Ms

Vt

= 121,71 103,28gr/cm

3

= 1,18 gr/cm3 Kerapatan partikel (Particle density)

Berat tanah = 121,71 gr Volume Padatan = 46 ml

Pd = Ms Vs

=121,71

46

gr/cm

3

= 2,63 gr/cm3 Porositas

f =

�

1

−

BdPd

�

x 100%=

�

1

−

1,18 gr /cm³Perhitungan bulk density, particle density dan porositas pada vegetasi keladi pada kedalaman 5 cm.

Parameter BTKO (gr) Volume Tanah (ml) Volume Air (ml) Bulk Density (gr/cm3)

Particle Density(gr/cm3)

Porositas (%)

Lokasi I 120,24 50 455 1,12 2,41 53,43

Lokasi II 114,97 44 456 1,11 2,61 57,41

Lokasi III 113,6 44 460 1,08 2,58 58,23

Rata-rata 116,27 46 457 1,10 2,53 56,36

BTKO = Berat tanah kering oven (massa tanah kering) Volume total (Vt) = volume ring sampel = πr2t

= (3,14)(2,54 cm)2(5,13 cm) = 105,54 cm3

Kerapatan massa (Bulk density) Ms = 116,27 gr Bd = Ms

Vt

=116,27

105,54 gr/cm

3

= 1,10 gr/cm3

Kerapatan partikel (Particle density) Berat tanah = 116,27 gr Volume Padatan = 46 ml

Pd = Ms Vs

= 116,27

46

gr/cm

3= 2,53 gr/cm3

Porositas

f =

�

1

−

BdPd

�

x 100%=

�

1

−

1,10 gr /cm³Perhitungan bulk density, particle density dan porositas pada penutup tanah keladi pada kedalaman 25 cm.

Parameter BTKO (gr) Volume Tanah (ml) Volume Air (ml) Bulk Density (gr/cm3)

Particle Density(gr/cm3)

Porositas (%)

Lokasi I 132,91 50 448 1,26 2,66 52,54

Lokasi II 111,66 44 458 1,10 2,54 56,56

Lokasi III 114,24 46 458 1,08 2,48 56,33

Rata-rata 119,60 46 454 1,15 2,56 55,14

BTKO = Berat tanah kering oven (massa tanah kering) Volume total (Vt) = volume ring sampel = πr2t

= (3,14)(2,54 cm)2(5,17 cm) = 103,99 cm3

Kerapatan massa (Bulk density) Ms = 119,60 gr Bd = Ms

Vt

= 119,60

103,99gr/cm

3

= 1,15 gr/cm3 Kerapatan partikel (Particle density)

Berat tanah = 119,60 gr Volume Padatan = 46 ml

Pd = Ms Vs

= 119,60 46 gr/cm

3

= 2,56 gr/cm3 Porositas

f =

�

1

−

BdPd

�

x 100%=

�

1

−

1,15 gr /cm³= 55,14 %

Perhitungan bulk density, particle density dan porositas pada tanah tanpa vegetasi pada kedalaman 5 cm.

Parameter BTKO (gr) Volume Tanah (ml) Volume Air (ml) Bulk Density (gr/cm3)

Particle Density(gr/cm3)

Porositas (%)

Lokasi I 123,94 45 456 1,15 2,75 54,43

Lokasi II 117,31 48 456 1,16 2,44 52,61

Lokasi III 120,3 45 460 1,19 2,67 55,57

Rata-rata 120,51 46 457 1,17 2,62 55,42

BTKO = Berat tanah kering oven (massa tanah kering) Volume total (Vt) = volume ring sampel = πr2t

= (3,14)(2,54 cm)2(5,17 cm) = 103,31 cm3

Kerapatan massa (Bulk density) Ms = 120,51 gr Bd = Ms

Vt

= 120,51

103,31 gr/cm

3

= 1,17 gr/cm3 Kerapatan partikel (Particle density) Berat tanah = 120,51 gr

Volume Padatan = 46 ml Pd = Ms

Vs

= 120,51

46 gr/cm 3

= 2,62 gr/cm3 Porositas

f =

�

1

−

Bd=

�

1

−

1,17 gr /cm³2,62 gr /cm³

�

x 100% = 55,42 %Perhitungan bulk density, particle density dan porositas pada tanah tanpa vegetasi pada kedalaman 25 cm.

Parameter BTKO (gr) Volume Tanah (ml) Volume Air (ml) Bulk Density (gr/cm3)

Particle Density(gr/cm3)

Porositas (%)

Lokasi I 130,97 48 448 1,24 2,73 54,43

Lokasi II 119,88 45 450 1,18 2,66 55,57

Lokasi III 115,67 46 450 1,14 2,51 54,59

Rata-rata 122,17 46,33 443,33 1,19 2,64 54,86 BTKO = Berat tanah kering oven (massa tanah kering)

Volume total (Vt) = volume ring sampel = πr2t = (3,14)(2,54 cm)2(5 cm) = 102,64 cm3

Kerapatan massa (Bulk density) Ms = 122,17 gr Bd = Ms

Vt

= 122,17

102,64 gr/cm

3

= 1,19 gr/cm3 Kerapatan partikel (Particle density)

Berat tanah = 122,17 gr Volume Padatan = 46,33 ml

Pd = Ms Vs

= 122,17

46,33 gr/cm

3

f =

�

1

−

BdPd

�

x 100%=

�

1

−

1,19 gr /cm³2,64 gr /cm³

�

x 100% =54,86 %Permeabilitas Tanah dengan vegetasi paku harupat

Parameter Permeabilitas (cm/jam) Kriteria

Lokasi I 2,4 Agak lambat

Lokasi II 2,10 Agak lambat

Lokasi III 5,72 Sedang

Rata-rata 3,40 Sedang

Permeabilitas Tanah dengan vegetasi rumput

Parameter Permeabilitas (cm/jam) Kriteria

Lokasi I 2,16 Agak lambat

Lokasi II 2,27 Agak lambat

Lokasi III 5,90 Sedang

Rata-rata 3,44 Sedang

Permeabilitas Tanah dengan vegetasi keladi

Parameter Permeabilitas (cm/jam) Kriteria

Lokasi I 2,26 Agak lambat

Lokasi II 5,51 Sedang

Lokasi III 5,82 Sedang

Rata-rata 4,53 Sedang

Permeabilitas Tanah dengan tanpa vegetasi

Parameter Permeabilitas (cm/jam) Kriteria

Lokasi I 6,10 Sedang

Lokasi II 2,49 Agak lambat

Lokasi III 5,64 Sedang

Lampiran 3. Hasil analisa sifat kimia tanah Tanah dengan vegetasi paku harupat

Parameter pH Kadar C-organik (%)

N-total (%)

P-avl (Bray II) (ppm)

K-exch. (me/100gr)

Lokasi I 4,40 0,44 0,05 14,31 0,621

Lokasi II 4,81 0,44 0,07 14,80 0,482

Lokasi III 4,45 0,70 0,09 16,20 0,629

Rata-rata 4,55 0,52 0,07 15,10 0,57

Kriteria masam rendah sangat

rendah rendah tinggi

Tanah dengan vegetasi rumput Parameter pH Kadar

C-organik (%)

N-total (%)

P-avl (Bray II) (ppm)

K-exch. (me/100gr)

Lokasi I 4,68 1,21 0,10 18,41 0,758

Lokasi II 4,60 1,03 0,09 15,54 0,726

Lokasi III 4,43 1,32 0,10 14,92 0,812

Rata-rata 4,54 1,18 0,09 16,2 0,765

Kriteria masam rendah sangat

rendah rendah tinggi

Tanah dengan vegetasi keladi Parameter pH Kadar

C-organik (%)

N-total (%)

P-avl (Bray II) (ppm)

K-exch. (me/100gr)

Lokasi I 4,56 1,25 0,10 15,39 0,638

Lokasi II 4,73 1,10 0,12 18,20 0,519

Lokasi III 4,44 1,29 0,11 19,52 0,719

Rata-rata 4,57 1,21 0,11 17,70 0,625

Kriteria Masam rendah sangat rendah rendah tinggi Tanah dengan tanpa vegetasi

Parameter pH Kadar C-organik (%)

N-total (%)

P-avl (Bray II) (ppm)

K-exch. (me/100gr)

Lokasi I 4,60 0,66 0,09 18,40 0,658

Lokasi II 4,56 1,18 0,10 17,36 0,635

Lokasi III 4,98 1,29 0,12 15,62 0,720

Rata-rata 4,71 1,04 0,10 17,12 0,671

Lampiran 4. Perhitungan kadar air kapasitas lapang

Perhitungan kadar air kapasitas lapang pada tanah dengan penutup tanah dan tanpa penutup tanah kedalaman 5 cm dan kedalaman 25 cm

BTKU dan BTKO pada kedalaman 5 cm Parameter Paku harupat BTKU (gr) Rumput BTKU (gr) Keladi BTKU (gr) Tanpa vegetasi BTKU (gr) Paku harupat BTKO (gr) Rumput BTKO (gr) Keladi BTKO (gr) Tanpa vegetasi BTKO (gr) Lokasi I 162,57 173,88 176,87 187,44 117,13 117,25 119,19 135,24 Lokasi II 179,95 182,53 198,46 186,75 127,36 129,18 130,40 127,74 Lokasi III 160,61 169,51 184,13 172,20 119,24 124,46 123,33 120,09 BTKU dan BTKO pada kedalaman 25 cm

Parameter Paku harupat BTKU (gr) Rumput BTKU (gr) Keladi BTKU (gr) Tanpa vegetasi BTKU (gr) Paku harupat BTKO (gr) Rumput BTKO (gr) Keladi BTKO (gr) Tanpa vegetasi BTKO (gr) Lokasi I 182,21 196,64 178,93 198,59 137,42 142,91 124,43 142,06 Lokasi II 185,26 175,57 195,53 180,44 131,58 124,26 129,32 125,05 Lokasi III 157,58 185,90 195,48 190,45 119,47 133,46 132,53 133,65

Paramet er Paku harupa t BTK U (5 cm) Rump ut BTKU (5 cm) Kelad i BTK U (5 cm) Tanpa vegeta si BTKU (5 cm) Paku harupa t BTK O (25 cm) Rump ut BTKO (25 cm) Kelad i BTK O (25 cm) Tanpa vegeta si BTKU (25 cm) Lokasi I 38,8

%

48,3 % 48,4 %

38,6 % 32,6 %

37,6 % 43,8 %

39,8 % Lokasi II 41,3

%

41,3 % 52,2 %

46,2 % 40,8 %

41,3 % 51,2 % 44,3 % Lokasi III 34,7 %

36,2 % 49,3 %

43,4 % 31,9 %

39,3 % 47,5 %

42,5 % Rata-rata 37,9

%

32,7 % 49,9 % 42,8 % 35,1 %

39,5 % 47,5 % 42,2 % Contoh perhitungan tanah dengan vegetasi paku harupat

BTKU (Berat Tanah Kering Udara) = 162,57 gr BTKO (Berat Tanah Kering Oven) = 117,13 gr KA = BTKU - BTKO

BTKO x 100%

= 162,57 – 117,13

117,13 x 100%

Lampiran 5. Dokumentasi Lapangan

Gambar Vegetasi Paku harupat

Gambar Vegetasi Keladi

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, S. 1989. Konservasi Tanah dan Air. IPB Press. Bogor.

Aulia, H. 2011. Laju Penutupan Tanah Oleh Pertumbuhan Mucunabracteata DC. dan Centrosemapubescens BENTH Pada Ex-Borrow PIT Jabung Timur. [Skripsi].Fakultas Pertanian. Departemen Agronomi dan Hortikultura. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Baver, L.D. 1989. Soil Physics. Third Edition. John Wiley and Sons. New York.

Bintang, H. Guchi dan G. Simanjuntak, 2012. Perubahan Sifat Tanah Ultisol Untuk Mendukung Perumbuhan Tanaman Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) oleh Perlakuan Kompos dan Jenis Air Penyiram. Diakses dari

Craig, R.F. 1987. Mekanika Tanah Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.

Damanik, S., M. Syakir, M. TasmadanSiswanto. 2010. Budidaya dan Pasca Karet. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. Bogor.

Dariah, A. 2005.Konservasi Tanah PadaLahan Usaha Tani Berbasis Tanaman Perkebunan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah Agroklimat. Bogor.

Foth, H.D. 1951. Fundamentals Of Soil Science Eighth Edition, John Wiley and Sons. New York.

Hakim, N., Y. Nyakpa, A.M. Lubis, A.G. Nugroho, M.A. Diha, G.B.Gong, dan H.H. Bailey. 1986. Ilmu Tanah. Universitas Lampung. Lampung.

Hanafiah, K.A. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hansen, V.E, O.W. Israelsen, dan G.E. Stringham. 1992. Dasar-Dasar dan Praktek Irigasi. Penerjemah: Endang. Erlangga. Jakarta.

Indranada, H. K., 1989. Pengelolaan Kesuburan Tanah. Bina Aksara. Jakarta Janudianto, Prahmono A, Napitupulu H, Rahayu S., 2013. Panduan Budidaya

Karet untuk Petani Skala Kecil. Lembar Informasi AgFor 5. Bogor

Kartasapoetra, G.,A.G. Kartasapoetra, dan M.M. Sutedjo. 1995. Teknologi Konservasi Tanah dan Air. PT.Bina Aksara. Jakarta..

Lingga, P. Dan Marsono. 2004. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Edisi Revisi. Penebar Swadaya. Jakarta

Mukhlis, 2007. Analisis Tanah Tanaman. USU Press. Medan.

Notohadiprawiro, T. 1998. Tanah dan Lingkungan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jakarta.

Notohadiprawiro, T., 1986. Ultisol, Fakta dan Implikasi Pertaniannya. Diakses dar

Nazaruddin, dan Paimin, F. B., 1992. Karet. Tim Penulis PS. Jakarta

Nugroho, P.A., Istianto, Siagian, N., dan Karyudi. 2010. Pengaruh Penanaman Mucuna Bracteata Terhadap Status Hara dan Pertumbuhan Tanaman Karet Belum Menghasilkan. Jurnal Penelitian Karet, 2010, 28 (1) : 44-54. Indonesia J. Nat. Rubb. Res. 2010, 28(1) : 44-54

Pandutama, M.H., A. Mudjiharjati, Suyono, dan Wustamidin. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Universitas Jember. Bandung.

PTPN III. 2014. PTPN II

Rosmarkam, A. dan N.W. Yuwono. 2002. IlmuKesuburan Tanah. Kanisius. Yogyakarta.

Sanchez, P.A. 1992. Sifat dan Pengelolaan Tanah Tropika, Jilid 2; Terjemahan Amir Hamzah. Penerbit ITB. Bandung.

Setyamidjaja, D. 1993. Karet Budidaya dan Pengolahan. Kanisius.Yogyakarta. Uhland, R.E., andO’Neal, A.M. 1951. Soil Permeability For Use In Soil and

Water Conservation. Illus. New York.

Winarso, S. 2005. Kesuburan Tanah; DasarKesehatandanKualitas Tanah.Gava Media.Yogyakarta.

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kebun PTPN III Sarang Giting pada bulan Maret 2016 sampai dengan selesai untuk menganalisis jenis vegetasi yang tumbuh pada lahan tanaman karet yang telah menghasilkan. Pengukuran sifat fisika dan kimia tanah telah dilakukan di laboratorium sentral Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

Alat dan Bahan Penelitian

Alat penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah ring sample untuk tempat tanah yang akan dianalisis sifat fisika dan kimianya, oven untuk mengeringkan tanah, timbangan digital untuk menghitung berat tanah, alat tulis untuk mencatat data yang diperoleh dari penelitian, kamera digital untuk dokumentasi selama penelitian, erlenmeyer untuk mengukur kerapatan partikel tanah, penggaris untuk mengukur kedalaman lahan, penutup ring sample untuk menjaga tanah agar tidak rusak, cangkul untuk menggali tanah, parang untuk memudahkan proses pengambilan tanah, kotak sebagai wadah ring sample dari lahan karet menuju laboratorium, kalkulator untuk menghitung.

Bahan penelitian

untuk mengikat plastik tanah, label untuk memberi tanda pada ringsample dan plastik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode survei/observasi di lapangan dan analisis di laboratorium.

Prosedur Penelitian

1. Pengambilan sample di lapangan

1. Ditentukan titik pengambilan sample tanah dengan vegetasi berupa paku harupat, Mucuna bracteata, rumput dan lahan tanpa vegetasi

2. Diambil sample tanah pada kedalaman 5 cm dan 25 cm dengan menggunakan ring sample sebanyak 48 ring dengan masing-masing sample vegetasi sebanyak 12 sample untuk dikaji sifat fisika tanahnya

3. Ditutup dan dimasukkan ring sample kedalam plastik kemudian diikat dengan karet kemudian diberi label

4. Diambil dan dicampur tanah sampai kedalaman 25 cm sebanyak 12 sample dengan masing-masing sample sebanyak 3 sample untuk dikaji

sifat kimia tanahnya

5. Diikat plastik dengan menggunakan karet kemudian diberi label

6. Disusun ring sample dan sample tanah dalam plastik kedalam kotak untuk dibawa kelaboratorium

2. Pengujian di laboratorium

1. Diukur tekstur tanah dengan metode hydrometer dan dianalisis dengan menggunakan segitiga USDA

3. Dianalisis kerapatan massa tanah (bulk density) dengan menggunakan persamaan (2)

4. Dianalisis kerapatan partikel tanah (particle density) dengan menggunakan persamaan (3)

5. Dianalisis porositas tanah dengan menggunakan persamaan (4)

6. Dianalisis kadar air kapasitas lapang tanah dengan menggunakan persamaan (5)

7. Dianalisis permeabilitas tanah dengan menggunakan persamaan (6) 8. Dianalisis pH tanah dengan alat pH meter

9. Dianalisis kandungan nitrogen total tanah dengan menggunakan persamaan (7)

10. Dianalisis kandungan fosfat tersedia dalam tanah dengan menggunakan persamaan (8)

11. Dianalisis kandungan kalium tukar tanah dengan alat flamephotometer 12. Diukur berat akar kering oven. Akar dikeringkan dalam oven dengan

suhupemanasan 70 OC selama 48 jam lalu diukur dengan timbangan

13. Diukur volume akar kering oven dengan menggunakan becker glass. Akar dimasukkan ke dalam becker glass kemudian dimasukkan air sehingga volume akar merupakan selisih volume becker glass dengan volume air.

Parameter Penelitian

5. Porositas tanah

6. Kadar air kapasitas lapang 7. Permeabilitas tanah 8. pH tanah

9. Kadar nitrogen total dalam tanah 10. Kadar fosfat tersedia tanah 11. Kadar kalium tukar dalam tanah 12. Berat akar

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tekstur tanah

Hasil pengukuran tekstur tanah dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Hasil analisa tekstur tanah

Jenis Vegetasi

Fraksi

Tekstur Tanah Pasir (%) Debu

(%)

Liat (%)

Paku harupat 53 7 40 Liat Berpasir

Rumput 64,3 13,33 22,33 Lempung Liat

Berpasir

Keladi 69,6 14 16,33 Lempung Berpasir

Tanpa vegetasi 71 13,3 15,66 Lempung Berpasir Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa tanah dengan vegetasi paku harupat memiliki kandungan liat yang lebih besar yaitu 40 % dan kandungan pasir yang paling kecil yaitu sebesar 53 % sehingga tanah dengan vegetasi paku harupat akan lebih padat. Tanah yang padat memiliki ruang pori yang kecil sehingga akar sulit menembus sampai kedalaman tanah. Hal ini sesuai dengan literatur Hanafiah (2005) yang menyatakan bahwa tanah yang didominasi pasir akan banyak mempunyai pori-pori makro (besar/disebut lebih poreus). Namun, kemampuan tanah untuk meloloskan air tidak hanya bergantung pada tekstur tanahnya saja. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi seperti porositas, kerapatan massa tanah, kerapatan partikel tanah, dan bahan organik.

bahwa apabila tanah padat maka ruang pori tanah berkurang sehingga pertumbuhan akar terbatas yang akhirnya produksi menurun.

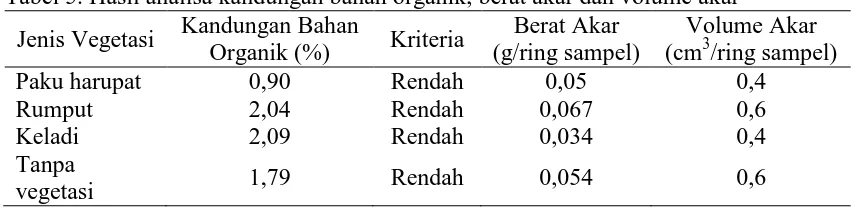

2. Bahan organik tanah, berat akar, dan volume akar

Hasil pengukuran bahan organik tanah dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Hasil analisa kandungan bahan organik, berat akar dan volume akar

Jenis Vegetasi Kandungan Bahan

Organik (%) Kriteria

Berat Akar (g/ring sampel)

Volume Akar (cm3/ring sampel)

Paku harupat 0,90 Rendah 0,05 0,4

Rumput 2,04 Rendah 0,067 0,6

Keladi 2,09 Rendah 0,034 0,4

Tanpa

vegetasi 1,79 Rendah 0,054 0,6

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa tanah dengan vegetasi keladi memiliki kandungan bahan organik yang lebih tinggi yaitu 2,09 % sedangkan tanah dengan vegetasi paku harupat memiliki nilai bahan organik yang paling rendah yaitu 0,90%. Hal ini dikarenakan persentase liat pada vegetasi keladi lebih tinggi dibandingkan tanpa vegetasi. Hal ini sesuai dengan literatur Hakim, dkk, (1986) yang menyatakan bahwa tekstur tanah juga cukup berperan, makin tinggi jumlah liat makin tinggi pula bahan organik dan N tanah bila kondisi lainnya sama. Tanah berpasir memungkinkan oksidasi yang baik sehingga bahan organik cepat habis.

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa tanah tanpa vegetasi memiliki nilai kandungan bahan organik, berat akar dan volume akar yang berkategori cukup tinggi diantara tanah dengan vegetasi. Hal ini dikarenakan lahan tanpa vegetasi sebelumnya banyak ditumbuhi vegetasi. Namun karena adanya kegiatan pemeliharaan (penyemprotan) pada lahan tersebut mengakibatkan vegetasi sebelumnya mati dan memungkinkan masih meninggalakan banyak sarasah dan akar-akar vegetasi yang tertinggal dipermukaan tanah. Hal ini sesuai dengan literatur Notohadiprawiro (1998) yang menyarakan bahwa sumber bahan organik terutama berasal dari serasah dan akar tumbuhan. Bahan organik tanah dapat memberikan pengaruh pada struktur tanah, permeabilitas tanah dan daya menyimpan air.

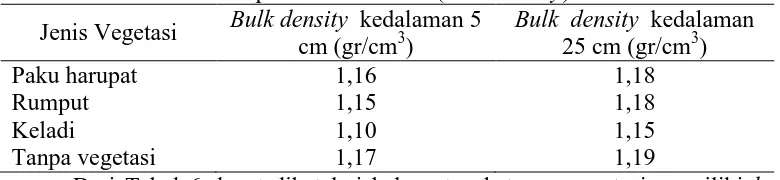

3. Kerapatan massa tanah

Hasil pengukuran kerapatan massa tanah (bulk density) pada kedalaman 5 cm dan 25 cm dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil analisa kerapatan massa tanah (Bulk density) Jenis Vegetasi Bulk density kedalaman 5

cm (gr/cm3)

Bulk density kedalaman 25 cm (gr/cm3)

Paku harupat 1,16 1,18

Rumput 1,15 1,18

Keladi 1,10 1,15

Tanpa vegetasi 1,17 1,19

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa tanah tanpa vegetasi memiliki bulk density yang paling tinggi dibandingkan dengan tanah yang memiliki vegetasi

jumlah akar yang dapat masuk kedalam tanah, hal ini yang membuat tanah menjadi lebih padat. Hal ini sesuai dengan literatur Hardjowigeno (2003) yang menyatakan bahwa tanah lebih padat mempunyai Bulk density yang lebih besar dari pada tanah mineral.

Pada kedalaman 25 cm memiliki kerapatan massa tanah (bulk density) lebih tinggi dari pada kedalaman 5 cm dikarenakan permukaan tanah memiliki akar tanaman vegetasi yang biasanya hanya mencapai kedalaman dengan kisaran kurang lebih dari 25 cm. Sehingga semakin ke bawah akar tanaman penutup tanah akan semakin sulit menjangkau lapisan tanah yang berada di kedalaman 25 cm tersebut sehingga tanah akan semakin padat. Hal ini sesuai dengan literatur Hardjowigeno (2003) yang menyatakan bahwa bagian atas tanah mempunyai kandungan Bulk density yang lebih rendah dibandingkan tanah dibawahnya.

4. Kerapatan partikel tanah

Hasil pengukuran kerapatan partikel tanah (Particle density) pada kedalaman 5 cm dan 25 cm dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil analisa kerapatan partikel tanah (Particle density) Jenis Vegetasi Particle density

kedalaman 5 cm (gr/cm3)

Particle density kedalaman 25 cm (gr/cm3)

Paku harupat 2,60 2,61

Rumput 2,60 2,63

Keladi 2,53 2,56

Tanpa vegetasi 2,62 2,64

dengan literatur Foth (1984) yang menyatakan bahwa kandungan bahan organik di dalam tanah sangat mempengaruhi kerapatan butir tanah, akibatnya tanah permukaan biasanya kerapatan butirnya lebih kecil dari subsoil.

Tabel 7 menunjukkan bahwa pada tanah dengan vegetasi keladi memiliki nilai partikel densiti paling rendah yaitu 2,53 gr/cm3 pada kedalaman 5 cm dan 2,56 gr/cm3 pada kedalaman 25 cm. Hal tersebut dikarenakan kandungan bahan organik tanahnya yang paling tinggi. Hal ini sesuai dengan literatur Baver (1956) yang menyatakan bahwa bahan organik mengandung berbagai macam senyawa yang akan diuraikan oleh mikroorganisme dan membantu melekatkan pertikel-partikel tanah membentuk agregat. Sehingga tanah yang memiliki bahan organik yang tinggi akan menjadi lebih berpori, gembur, memiliki kerapatan partikel yang lebih kecil.

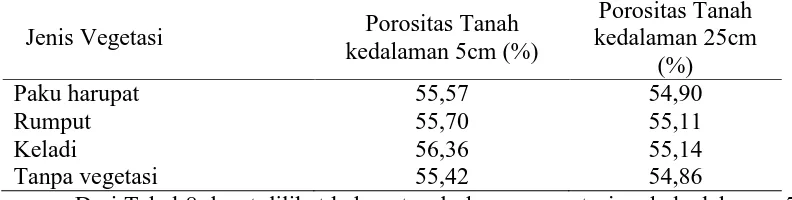

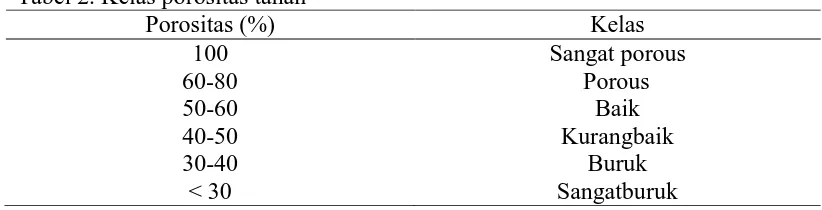

5. Porositas tanah

Hasil pengukuran nilai porositas tanah pada kedalaman 5 cm dan 25 cm dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil analisa porositas kedalaman 5 cm dan 25 cm Jenis Vegetasi Porositas Tanah

kedalaman 5cm (%)

Porositas Tanah kedalaman 25cm

(%)

Paku harupat 55,57 54,90

Rumput 55,70 55,11

Keladi 56,36 55,14

Tanpa vegetasi 55,42 54,86

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa tanah dengan vegetasi pada kedalaman 5 cm memiliki nilai porositas yang lebih besar dibandingkan pada kedalaman 25 cm. Pada kedalaman 5 cm akar tanaman membuat tanah menjadi lebih poros, sedangkan ada kedalaman 25 cm tanah lebih padat. Semakin tinggi kedalaman tanah ke bawah maka ruang pori semakin kecil sehingga pergerakan air dan udara semakin rendah. Hal ini sesuai dengan literatur Notohadiprawiro (1998) bahwa bahan organik tanah (BOT) meningkatkan struktur dan konsistensi tanah, dan memperbaiki, aerasi, permeabilitas, dan daya tanah menyimpan air.

penutup tanah dapat memperkaya bahan organik tanah serta memperbesar porositas tanah.

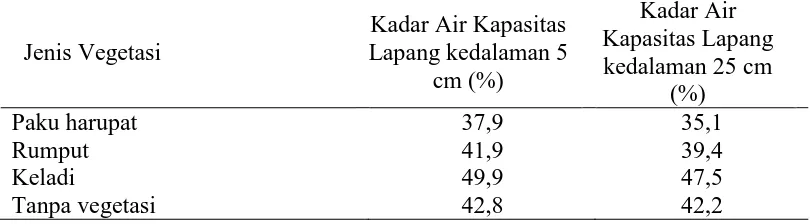

6. Kadar air kapasitas lapang

Hasil pengukuan kadar air kapasitas lapang pada kedalaman 5 cm dan 25 cm dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil analisa kadar air kapasitas lapang Jenis Vegetasi

Kadar Air Kapasitas Lapang kedalaman 5

cm (%)

Kadar Air Kapasitas Lapang kedalaman 25 cm

(%)

Paku harupat 37,9 35,1

Rumput 41,9 39,4

Keladi 49,9 47,5

Tanpa vegetasi 42,8 42,2

7. Permeabilitas tanah

Hasil pengukuran laju permeabilitas tanah pada penutup dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil analisa permebialitas tanah

Jenis Vegetasi Permebialitas (cm/jam)

Paku harupat 3,40 (sedang)

Rumput 3,44 (sedang)

Keladi 4,53 (sedang)

Tanpa vegetasi 4,72 (sedang)

8. pH tanah

Hasil pengukuran pH tanah tanah dapat dilihat pada Tabel 11. Tabel 11. Hasil analisa pH tanah

Jenis Vegetasi pH Tanah Kriteria

Paku harupat 4,55 Masam

Rumput 4,57 Masam

Keladi 4.57 Masam

Tanpa vegetasi 4,69 Masam

Dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa lahan karet PTP. Nusantara III Sarang Giting memiliki pH tanah 4,55 sampai dengan 4,69 dengan kriteria masam. pH yang diperoleh merupakan nilai pH yang cocok untuk perkebunan karet karena tanaman karet akan tumbuh dengan baik pada pH tersebut. Hal ini sesuai dengan literatur Setyamidjaja (1993) yang menyatakan bahwa sifat-sifat tanah yang cocok untuk tanaman karet mempunyai pH antara 3,0-8,0. pH tanah di bawah 3,0 atau di atas 8,0 menyebabkan pertumbuhan tanaman yang terhambat.

9. Kandungan Nitrogen (N) Total, Posfat (P) Tersedia, dan Kalium (K)

Tukar Tanah

Hasil pengukuran nitrogen total, posfat tersedia, dan kalium tukar tanah dapat dilihat pada Tabel 12.

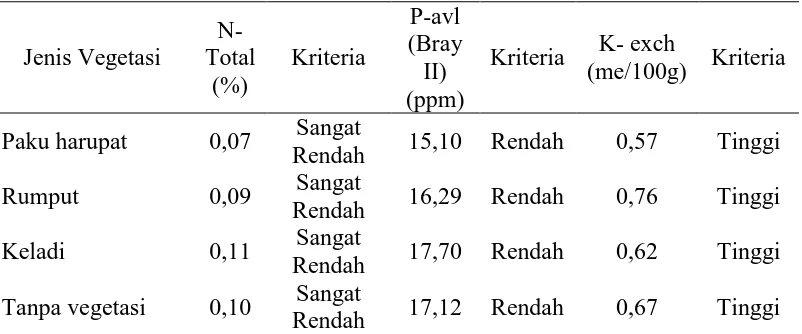

Tabel 12. Kriteria nitrogen total, posfat tersedia, dan kalium tukar tanah Jenis Vegetasi

N-Total

(%)

Kriteria

P-avl (Bray II) (ppm)

Kriteria K- exch

(me/100g) Kriteria Paku harupat 0,07 Sangat

Rendah 15,10 Rendah 0,57 Tinggi

Rumput 0,09 Sangat

Rendah 16,29 Rendah 0,76 Tinggi

Keladi 0,11 Sangat

Rendah 17,70 Rendah 0,62 Tinggi Tanpa vegetasi 0,10 Sangat

dibandingkan tanpa vegetasi. Tanah tanpa vegetasi lebih besar dari pada vegetasi tanaman rumput sedangkan paku harupat memiliki kadar kandungan N, P, dan K yang paling rendah dibandingkan dengan jenis vegetasi lainnya. Hal ini disebabkan karena bahan organik pada setiap tanah dengan vegetasi maupun tanah tanpa vegetasi (Tabel 5). Dimana semakin tinggi bahan organiknya maka kandungan N, P, dan K pada tanah juga tinggi. Hal ini sesuai dengan literatur Kartasapoetra, dkk (1987) yang menyatakan bahwa tanaman penutup permukaan besar pula sumbangannya dalam memperkaya bahan-bahan organik tanah serta memperbesar porositas tanah.

Nilai kadar N-Total termasuk kategori rendah hal ini dikarenakan besarnya persentase pasir pada tanah ultisol sehingga mudah mengalami pencucian unsur hara dan kandungan nitrogennya menjadi rendah. Hal ini sesuai dengan literatur Wibawa, dkk, (2012) yang menyatakan bahwa sebagian N dapat hilang terangkut panen dan pencucian. N yang dikandung tanah pada umumnya rendah, sehingga harus selalu ditambahkan dalam bentuk pupuk atau sumber lainnya pada setiap awal pertanaman. Selain kadarnya rendah, N dalam tanah mempunyai sifatnya yang dinamis dan mudah hilang menguap dan tercuci bersama air drainase.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Jenis tanah yang ada di PTP Nusantara IIISarang Giting adalah Ultisol dengan tekstur tanah liat dan pH masam.

2. Tanah dengan jenis vegetasi paku harupat memiliki porositas 55,57% pada kedalaman 5 cm dan 54,90% pada kedalaman 25 cm, kadar air kapasitas lapang 37,9% pada kedalaman 5 cm dan 37,1% pada kedalaman 25 cm, permebialitas 3,40 cm/jam, N-total 0,07%; P tersedia 15,10 ppm; dan K tukar tanah 0,57 me/100g.

3. Tanah dengan jenis vegetasi rumput memiliki porositas 55,70% pada kedalaman 5 cm dan 55,11% pada kedalaman 25 cm, kadar air kapasitas lapang 41,9% pada kedalaman 5 cm dan 39,4% pada kedalaman 25 cm, permebialitas 3,44 cm/jam, N-total 0,09%; P tersedia 16,29 ppm; dan K tukar tanah 0,76 me/100g.

4. Tanah dengan jenis vegetasi keladi memiliki porositas 56,36% pada kedalaman 5 cm dan 55,14% pada kedalaman 25 cm, kadar air kapasitas lapang 49,9% pada kedalaman 5 cm dan 47,5% pada kedalaman 25 cm, permebialitas 4,53 cm/jam, N-total 0,11%; P tersedia 17,70 ppm; dan K tukar tanah 0,62 me/100g.

permebialitas 4,72 cm/jam, N-total 0,10%; P tersedia 17,12 ppm; dan K tukar tanah 0,67 me/100g.

Saran

TINJAUAN PUSTAKA

PT. Perkebunan Nusantara III Sarang Giting

Kebun Sarang Giting adalah salah satu kebun PT. Perkebunan Nusantara III terletak di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatra Utara ± 112 km dari Medan berada antara 03°15′00″ LU dan 99°00′00″ BT dengan ketinggian ± 114 Meter diatas permukaan laut, dengan jenis tanahultisol, latosol, dan inceptisol topografi berbukit sampai dengan bergelombang yang beerbatasan di bagian utara adalah kecamatan Sei Rampah, di bagian Selatan adalah Kecamatan Sipispis, di bagian timur berbatasan dengan Tebing Tinggi, serta di bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Serbajadi dan Kecamatan Bintang Bayu. (BPMP Sumut, 2012).

PTPN III Sarang Gitimg sampai saat ini memiliki luasan lahan tanaman menghasilkan karet seluas 1.564,03 ha, tanaman belum menghasilkan karet seluas 964,80 ha, tanaman utama karet seluas 394 ha, kebun entrys karet seluas 5 ha, bibitan seluas 15 ha, jumlah tanaman karet seluas 2.954,03 ha, tanaman menghasilkan kelapa sawit seluas 552,44 ha, jumlah tanaman kelapa sawit 552,44 ha, jumlah tanaman karet dan sawit seluas 3.495, 29 ha, lain-lain seluas 523,533 ha dan total luas lahan PTPN III Sarang Giting adalah 4.030,003 ha (PTPN III, 2014).

Tanaman Karet

Menurut Setyamidjaja(1993) Klasifikasi tanaman karet adalah sebagai berikut :

Kelas : Dicotyledonae Ordo : Euphorbiales Famili : Euphorbiaceae Genus : Hevea

Spesies : Hevea brasiliensis Muell Arg.

Tanaman karet (Hevea brasiliensis)termasuk dalam famili Euphorbiacea, disebut dengan nama lain rambung, getah, gota, kejai ataupun hapea. Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang penting sebagai sumber devisa non migas bagi Indonesia, sehingga memiliki prospek yang cerah. Upaya peningkatan produktivitas tanaman karet terus dilakukan terutama dalam bidang teknologi budidaya dan pasca panen. Agar tanaman karet dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan lateks yang banyak maka perlu di perhatikan syarat-syarat tumbuh dan lingkungan yang di inginkann tanaman ini (Damanik, dkk., 2010).

Tanaman karet adalah tanaman daerah tropis. Daerah yang cocok untuk tanaman karet adalah pada zona antara 15o LS dan 15 oLU. Curah hujan yang cocok untuk pertumbuhan tanaman karet tidak kurang dari 2.000 mm. Optimal antara 2.500-4.000 mm/tahun, yang terbagi dalam 100-150 hari hujan. Keadaan iklim di indonesia yang cocok untuk tanaman karet ialah daerah-daerah indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Jawa dan Kalimantan, sebab iklimnya lebih basah. Tanaman karet tumbuh optimal di dataran rendah, yakni pada ketinggian sampai 200 meter di atas permukaan laut. Makin tinggi letak tempat, pertumbuhaannya makin lambat dan hasilnya lebih rendah. Ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut tidak cocok lagi untuk tanaman karet (Setyamidjaja, 1993)

Tanah adalah akumulasi partikel mineral yang tidak mempunyai atau lemah antar partikelnya, yang terbentuk karena pelapukan dari batuan. Di antara partikel-partikel terdapat ruang kosong yang disebut pori-pori (void space) yang berisi air dan/atau udara. Ikatan yang lemah antara partikel-partikel tanah di sebabkan oleh pengaruh karbonat atau oksida yang tersenyawa di antara partikel-partikel tersebut, atau disebabkan oleh adanya material organik. Proses penghancuran dalam pembentukan tanah dari batuan terjadi secara fisis atau kimiawi. Proses fisis antara lain berupa erosi akibat tiupan angin, pengikisan oleh air dan gletsyer, atau perpecahan akibat pembekuan dan pencairan es dalam batuan. Proses kimiawi mengasilkan perubahan pada susunan mineral batuan asalnya. Salah satu penyebabnya adalah air yang mengandung asam atau alkali, oksigen dan karbondioksida. Pelapukan kimiawi menghasilkan pembentukan kelompok-kelompok partikel kristal berukuran koloid (<0,002 mm) yang dikenal mineral lempung (clay mineral) (Craig, 1987)

produksi baik tanaman pangan, obat-obatan, industri perkebunan, maupun kehutanan” (Hanafiah, 2005)

Sifat-sifat tanah yang cocok untuk tanaman karet mempunyai pH antara 3,0-8,0. pH tanah di bawah 3,0 atau di atas 8,0 menyebabkan pertumbuhan tanaman yang terhambat. Sifat-sifat tanah yang cocok untuk tanaman karet adalah sebagai berikut solum cukup dalam, sampai 100 cm atau lebih, tidak terdapat batu-batuan, aerasi dan drainase baik, remah porus dan dapat menahan air, tekstur terdiri atas 35 % liat dan 30 % pasir, tidak bergambut, dan jika ada tidak lebih tebal dari 20 cm, kandungan unsur harap N, P, dan K cukup dan tidak kekurangan unsur mikro, pH 4,5-6,5 , kemiringan tidak lebih dari 16 %, dan permukaan air tanah tidak kurang dari 100 cm (Setyamidjaja, 1993).

Tanah Ultisol

Ultisol adalah jenis tanah yang umum pada iklim tropis, secara pedogenesis sudah matang (tingkat perkembangan senil). Tanah yang sudah berkembang mempunyai kedalaman (solum tanah) yang baik untuk diolah (> 90 cm). Kelemahan tanah berkembang (tingkat senil) seperti ultisol adalah kemasaman yang tinggi karena basa-basa pendukung kesuburan tanah seperti Ca, K, dan Mg sudah tercuci (leached) selama perkembangan ultisol atau terpakai oleh tanaman yang tumbuh diatasnya. Tanah ini selalu dijumpai dengan pH < 5.5. Komposisi fraksi utama liat yang tinggi sehingga dapat mengurangi daya resap air dan tanah cepat padu (padat) sehingga akar sulit berkembang untuk mendapatkan oksigen dan elemen hara (Bintang, dkk, 2012).

tanah ultisol. Kandungan pasir yang tinggi pada tanah tersebut menyebabkan jumlah poriyang berukuran besar lebih banyak dibandingkan jumlah pori yang berukurankecil. Pori yang berukuran kecil berfungsi untuk menahan air, sedangkan poriyang berukuran besar merangsang pergerakan air dan udara. Kondisi inimengakibatkan sebagian besar air hujan yang jatuh di atas permukaan tanah akancepat mengalir ke bawah, dan tidak sempat ditahan oleh tanah (Sanchez, 1992).

Dalam sistem klasifikasi tanah USDA terbaru (1975, 1985) yang masih terus dikembangkan dengan kerjasama Internasional untuk kesempurnaanya, tanah podsolik merah-kuning secara umum masuk ke dalam ordo ultisol. Ciri tanah ultisol yang terutama menjadi kendala bagi budidaya tanaman antara lain pH rendah, kejenuhan Al tinggi, lempung beraktifitas rendah, daya serat terhadap posfat kuat, kejenuhan basa rendah, kadar bahan organik rendah sampai sedang dan itu pun terdapat dalam lapisan permukaan tipis (horison A tipis) dan dengan sendirinya kadar N pun rendah serta terbatas dalam lapisan permukaan tipis itu, daya simpan air terbatas, derajat agregasi rendah dan kemantapan agregat lemah (Notohadiprawiro, 1986).

Tekstur Tanah

kemampuan tanah menyimpan dan menghantarkan air, menyimpan dan menyediakan hara tanaman. Untuk keperluan pertanian, berdasarkan ukurannya bahan padatan tanah digolongkan menjadi 3 partikel atau juga disebut separat penyusun tanah, yaitu pasir, debu dan liat. Untuk keperluan pertanian, termasuk di indonesia, yang banyak digunakan adalah penggolongan yang dibuat oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), tekstur tanah meliputi 3 tipe tanah yaitu:

1. Tanah berpasir, yaitu tanah dengan kandungan pasir >70% porositasnya rendah (<40%), sebagian besar ruang pori berukuran besar sehingga aerasinya baik, daya hantar air cepat, tetapi kemampuan menyimpan air dan zat hara rendah. Tanah pasir mudah diolah, sehingga disebut juga tanah ringan.

2. Tanah bertekstur “berliat” jika kandungan litany >35%. Porositas relative lebih tinggi (60%), tetapi sebagian besar merupakan pori berukuran kecil. Akibatnya, daya hantar air sangat lambat, dan sirkulasi udara kurang lancar. Kemampuan menyimpan air dan hara tanaman tinggi. Air yang ada diserap dengan energy yang tinggi, sehingga sulit dilepaskan terutama bila kering, sehingga juga kurang tersedia untuk tanaman. Tanah liat disebut juga tanah berat karena sulit diolah.

3. Tanah berlempung, merupakan dengan proporsi pasir, debu dan liat sedemikian rupa sehingga sifatnya berbeda-beda diantara tanah berpasir dan berliat. Jadi aerasi dan tata udara serta air cukup baik, kemampuan menyimpan dan menyediakan air untuk tanaman tinggi.

Tekstur tanah menunjukkan komposisi partikel penyusun tanah (separat) yang dinyatakan sebagai perbandingan proporsi (%) relatif antara fraksi pasir (sand) (berdiameter 2,00 – 0,20 mm atau 2000 – 200 µm, debu (silt) (berdiameter 2,00 – 0,20 mm atau 200 – 2µm) dan liat (clay) (<2 µm). Partikel berukuran di atas 2mm seperti kerikil dan bebatuan kecil tidak tergolong sebagai fraksi tanah, tetapi menurut Lal (1979) harus di perhitungkan dalam evaluasi tekstur tanah (Hanafiah, 2005).

Tanah yang didominasi pasir akan banyak mempunyai pori-pori makro (besar) (disebut poreus), tanah yang didominasi debu akan banyak mempunyai pori-pori meso (sedang) (agak poreus), sedangkan yang didominasi liat akan banyak mempunyai pori-pori mikro (kecil) atau tidak poreus. Hal ini berbanding terbalik dengan dengan luas permukaan yang terbentuk, luas permukaan mencerminkan luas situs yang dapat bersentuhan dengan air, energi atau bahan lain, sehingga makin dominan fraksi pasir akan makin kecil daya menahan tanah terhadap ketiga material ini dan sebaliknya liat yang dominan. Makin poreus tanah akan makin mudah akar untuk berpenetrasi, serta makin mudah air dan udara untuk bersirkulasi, tetapi makin mudah pula air untuk hilang dari tanah dan sebaliknya. Tanah bertekstur debu dan lempung akan mempunyai ketersediaan yang optimum bagi tanaman, namun dari segi nutrisi tanah lempung lebih baik ketimbang tanah bertekstur debu (Hanafiah, 2005).

Gambar 1. Gambar segitiga tekstur tanah menurut USDA (Foth, 1951). Stuktur Tanah

dan tidak merembes ke bawah, sehingga air inilah yang terkandung dalam pori-pori kapiler yang berguna bagi tanaman (kartasapoetra, dkk, 1995).

Struktur tanah berfungsi memodifikasi pengaruh tekstur terhadap kondisi drainaseatau aerasi tanah, karena susunan antar ped atau agregat tanah akan menghasilkan ruang yang lebih besar ketimbang susunan antarpartikel primer. Oleh karena itu, tanah yang berstruktur baik akan mempunyai kondisi drainase dan aerasi yang baik pula, sehingga lebih memudahkan sistem perakaran tanaman untuk berpenitrasi dan mengabsorpsi (menyerap) hara dan air sehingga pertumbuhan dan produksi menjadi lebih baik (Hanafiah, 2005).

Bahan Organik Tanah

Bahan organik tanah adalah semua bahan organik di dalam tanah baik yang mati maupun yang hidup, walaupun organisme hidup (biomassa tanah) hanya menyumbang dari 5% dari total bahan organik. Secara praktek analisis bahan organik dilakukan pada bahan tanah kering udara yang lolos dari ayakan 2 mm dan termasuk semua materi hidup maupun mati yang ada di dalam tanah. Jumlah dan sifat bahan organik sangat menentukan sifat biokimia, fisika, kesuburan tanah dan membantu menetapkan arah proses pembentukan tanah. Bahan organik menentukan komposisi dan mobilitas kation yang terjerap, warna tanah, keseimbangan panas, konsistensi, partikel densiti, bulk densiti, sumber unsur hara, pemantap agregat, karakteristik air dan aktifitas organisme tanah. Ada beberapa metode yang biasa dilakukan dalam analisis bahan organik tanah. Antara lain dengan pembakaran, oksidasi basah (Muklis, 2007).

ruang antar partikel nya semakin tinggi. Makin tinggi elevasi dan/atau makin rendah suhu, maka kadar bahan organik makin tinggi disertai dengan nisbah C/N makin besar. Pada umumnya kadar bahan organik akan semakin rendah ke arah bagian profil tanah. Hal ini dikarenakan sumber bahan organik yang terbanyak terutama ialah serasah dan akar tumbuhan berada di atas permukaan tanah. Faktor yang berpengaruh atas dekomposisi/mineralisasi bahan organik adalah suhu; makin rendah suhu, dekomposisi/mineralisasi makin lemah karena kegiatan jasad pengurai didalam tanah akan menurun. Hubungan antara elevasi dan kadar bahan organik bersifat tak langsung. Bahan organik tanah (BOT) meningkatkan struktur dan konsistensi tanah, dan dengan memperbaiki, aerasi, permeabilitas, dan daya tanah menyimpan air (Notohadiprawiro,1998).

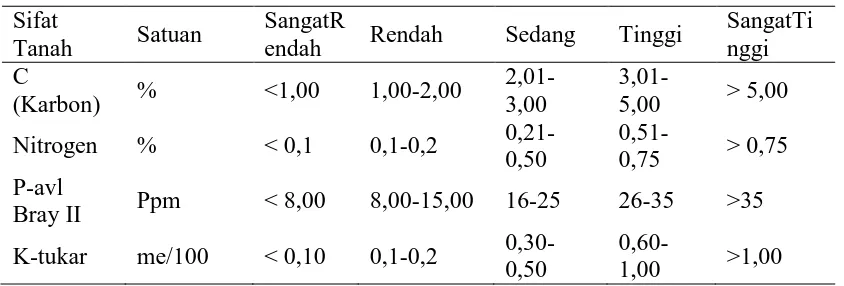

[image:43.595.107.529.427.570.2]Kriteria unsur hara tanah dapat dilihat pada Tabel 1 Tabel 1. Kriteria unsur hara tanah

Sifat

Tanah Satuan

SangatR

endah Rendah Sedang Tinggi

SangatTi nggi C

(Karbon) % <1,00 1,00-2,00

2,01-3,00

3,01-5,00 > 5,00 Nitrogen % < 0,1 0,1-0,2

0,21-0,50

0,51-0,75 > 0,75 P-avl

Bray II Ppm < 8,00 8,00-15,00 16-25 26-35 >35 K-tukar me/100 < 0,10 0,1-0,2

0,30-0,50

0,60-1,00 >1,00 ( Notohadiprawiro, 1998).

menetapkan untuk menggunakan kadar C-organik dalam tanah lebih baik daripada penggunaan kadar bahan organik. Rumus yang digunakan adalah:

Bahan organik (%) = {1,724(0,458 x b)}-0,4 x 100%

BTKO ... (1) b = BTKO – BTP

Dimana: BTKO = Berat Tanah Kering Oven

BTP = Berat Tanah Setelah Pembakaran (dibakar pada muffle furnance pada temperatur 5000C selama 3 jam)

(Mukhlis, 2007).

Secara langsung bahan organik tanah merupakan sumber senyawa-senyawa organik yang dapat diserap tanaman meskipun dalam jumlah sedikit,seperti alanin, glisin dan asam-asam amino lainnya, juga hormon/zat perangsang tumbuh dan vitamin.

Secara fisik, biomass (bahan organik) berperan: 1. Memenuhi warna tanah menjadi coklat-hitam,

2. Merangsang granulasi serta menurunkan plastisitas dan kohesi tanah 3. Memperbaiki struktur tanah menjadi lebih remah, dan

4. Meningkatkan daya tanah menahan air sehingga drainase tidak berlebihan, kelembaban dan temperatur tanah menjadi stabil.

Secara kimiawi biomass berperan sebagai:

2. Senyawa sisa mineralisasi dan senyawa sulit terurai melalui proses humifikasi akan menghasilkan humus tanah yang terutama berperan secara koloidal.

(Winarso, 2005)

Kerapatan Massa Tanah (Bulk density)

Kerapatan massa merupakan berat persatuan volume tanah, biasanya ditetapkan sebagai gr/cm3. Menurut Islami dan Utomo (1995), bobot volume tanah “bulk density” yaitu nisbah antara massa padatan tanah dalam keadaan kering dengan volume total tanah.

B

d=

MpVt

...(2)

dimana :

B� = kerapatan massa (bulk density) (g/cm3) Mp = Massa padatan tanah (g)

Vt = Volume total tanah (cm3) (Hakim dkk, 1986)

bersangkutan dengan penggunaan tanah dalam berbagai keadaaan (Hardjowigeno, 2003).

Kerapatan Partikel Tanah (Particel Density)

Kerapatan partikel merupakan perbandingan antara massa tanah kering (padatan) dengan volumenya (volume padatan).

�

�=

���� ...(3)dimana:

P� = Kerapatan partikel tanah (g/cm3) Mp = Massa padatan tanah (g)

Vp = Volume padatan tanah (cm3)

Kerapatan partikel merupakan fungsi perbandingan antara komponen bahan mineral dan bahan organik. Kerapatan partikel untuk tanah-tanah mineral berkisar antara 2,6 g/cm3 sampai 2,7 g/cm3, dengan nilai rata-rata 2,65 g/cm3, sedang kerapatan partikel tanah organik berkisar 1,30 g/cm3 sampai 1,50 g/cm3(Pandutama, dkk., 2003).

yang tinggi akan menjadi lebih berpori, gembur, memiliki kerapatan partikel yang lebih kecil, dapat menyimpan dan mengalirkan udara dan air (Baver, 1956).

Menghitung kerapatan butir tanah, berarti menentukan kerapatan partikel tanah dimana pertimbangan hanya diberikan untuk partikel yang solid. Oleh karena itu kerapatan partikel setiap tanah merupakan suatu tetapan dan tidak bervariasi menurut jumlah ruang partikel. Untuk kebanyakan tanah mineral kerapatan partikelnya rata-rata sekitar 2,6 gr/cm3. Kandungan bahan organik di dalam tanah sangat mempengaruhi kerapatan butir tanah, akibatnya tanah permukaan biasanya kerapatan butirnya lebih kecil dari subsoil. Walau demikian kerapatan butir tanah tidak berbeda banyak pada tanah yang berbeda, jika tidak, akan terdapat suatu variasi yang harus mempertimbangkan kandungan tanah organik atau komposisi mineral (Foth, 1984).

Porositas Tanah

Porositas adalah proporsi ruang pori total (ruang kosong) yang terdapat dalam satuan volume tanah yang dapat ditempati oleh air dan udara, sehingga merupakan indikator kondisi drainase dan aerase tanah. Tanah yang poreus berarti tanah yang cukup mempunyai ruang pori untuk pergerakan air dan udara masuk keluar tanah secara leluasa, sebaliknya jika tanah tidak poreus (Hanafiah, 2005).

[image:47.595.105.516.618.723.2]Kelas porositas tanah dapat dilihat pada Tabel 2 Tabel 2. Kelas porositas tanah

Porositas (%) Kelas

100 Sangat porous

60-80 Porous

50-60 Baik

40-50 Kurangbaik

30-40 Buruk

< 30 Sangatburuk

Untuk menghitung persentase ruang pori (θ) yaitu dengan membandingkan nilai kerapatan massa dan kerapatan partikel dengan persamaan:

θ = �1-Bd

Pd�×100%... (4) Dimana: θ = porositas (%)

Bd = Kerapatan massa (g/cm3) Pd = Kerapatan partikel (g/cm3) (Hansen, dkk., 1992).

Kadar air kapasitas lapang

Kapasitas lapang adalah kondisi dimana tebal lapisan air dalam pori-pori tanah mulai menipis, sehingga tegangan antar air-udara meningkat hingga lebih besar dari gaya gravitasi, air gravitasi (pori-pori makro) habis dan air tersedia (pada pori-pori meso dan mikro) bagi tanaman dalam keadaan optimum. Kondisi ini terjadi pada tegangan permukaan lapisan air sekitar 1/3 atm atau pF 2,54 (Hanafiah, 2005).

titik layu permanen. Jumlah air yang tersedia yang akan digunakan oleh tanaman dipengaruhi oleh tekstur, struktur, kandungan bahan organik tanah dan kedalaman tanah (Sinaga, 2002).

Istilah kapasitas lapang (fiels capacity) didefenisikan sebagai jumlah air yang ada di dalam tanah saat air mengalir oleh gaya gravitasi habis atau berhenti. Jumlah air ini dapat dinyatakan sebagai persen terhadap berat atau persen terhadap volume. Jumlah air di dalam tanah setelah tanaman mengalami layu yang tidak bisa balik atau permanen dikatakan titik layu permanen (permanent welting percentage). Air di dalam tanah pada kondisi ini masih ada, akan tetapi diikat kuat

oleh tanah sehingga tanaman tidak bisa menggunakannya. Air tersedia bagi pertumbuhan tanaman merupakan jumlah air di dalam tanah antara kondisi kapasitas lapang dan titik layu permanen (Winarso, 2005)

Cara biasa dalam menyatakan jumlah air yang terdapat dalam tanah adalah dalam persen terhadap tanah kering. Cara penetapan kadar air tanah dapat dilakukan dengan menggunakan metode gravimetrik. Metode gravimetrik merupakan metode yang paling umum dipakai. Dengan metode ini sejumlah tanah basah dikeringkan dalam oven pada suhu 1050C selama waktu tertentu. Air yang hilang karena pengeringan merupakan sejumlah air yang terdapat dalam tanah basah. Nilai kadar air kapasitas lapang tanah dapat dituliskan sebagai berikut: Kadar air kapasitas lapang = BTKU – BTKO

BTKO ×100% ... (5) Dimana : BTKU = Berat tanah kering udara

Permeabilitas tanah

Koefisien permeabilitas terutama tergantung pada ukuran rata-rata pori yang dipengaruhi oleh distribusi ukuran partikel, bentuk partikel, dan struktur tanah. Secara garis besar, makin kecil ukuran partikel, makin kecil pula ukuran pori dan makin rendah koefisien permeabilitasnya. Berarti suatu lapisan tanah berbutir kasar yang mengandung butiran-butiran halus memiliki harga k yang lebih rendah dari pada tanah ini, koefisien permeabilitas merupakan fungsi dari angka pori. Kalau tanahnya berlapis-lapis , permeabilitas untuk aliran sejajar lapisan lebih besar dari pada permeabilitas untuk aliran tegak lurus lapisan. Permeabilitas yang lempung yang bercelah (fissured) lebih besar dari pada lempung yangtidak bercelah (unfissured) (Craig, 1987).

Koefisien permeabilitas untuk tanah berbutir kasar dapat ditentukan dari uji tinggi konstan (constant head test). Rumus yang digunakan untuk mengetahui besarnya permeabilitas tanah yaitu:

K =

qlAh ... (6) dimana: q = debit (m3/det)

h/l= gradienhidrolik

A = luaspenampang (m2) (Craig, 1987).

[image:50.595.106.511.635.750.2]Klasifikasi permeabilitas tanah dapat dilihat pada Tabel 3 Tabel 3. Klasifikasi permeabilitas tanah

Kelas Permeabilitas (cm/jam)

Sangat lambat < 0,125

Lambat 0,125 – 0,50

Agak lambat 0,50- 2,00

Sedang 2,00 – 6,25

Agak cepat 6,25 – 12,50

Cepat 12,50 – 25,00

(Uhland and O’neal, 1951).

Pada kondisi jenuh tanah pasir mempunyai hantaran hidroliknya lebih besar dari tanah liat, yaitu 0,001 – 0,01 cm/det untuk tanah pasir dan 10-7 – 10-4 cm/det untuk tanah liat. Hal ini menunjukkan tanah yang mempunyai kandungan liat lebih banyak memiliki permebialitas yang lebih rendah (Hillel, 1971).

Tanaman penutup tanah (Cover Crop)

Tanaman penutup tanah adalah tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman erosi serta memperbaiki sifat kimia dan fisik tanah. Tanaman penutup berfungsi untuk menahan dan mengurangi daya rusak butir-butir hujan dan aliran permukaan, sebagai sumber pupuk oraganik dan untuk menghindari dilakukannya penyiangan yang intensif. Penyiangan intensif dapat menyebabkan tergerusnya lapisan atas tanah. Untuk menghindari persaingan antara tanaman penutup dengan tanaman utama, dapat dilakukan penyiangan melingkar (ring weeding) (Dariah, 2005).

Tanaman penutup tanah dapat memperkaya bahan organik tanah serta memperbesar porositas tanah. Tanaman penutup tanah haruslah rendah dan bukan tanaman pengganggu atau gulma sehingga tidak melakukan persaingan dalam pengambilan air, sinar matahari serta zat hara dari dalam tanah. Tanaman penutup tanah harus dapat tumbuh dengan cepat dan rimbun, mampu bersaing dengan tanaman-tanaman pengganggu yang mungkin tumbuh, tidak menjadi tanaman inang bagi hama dan penyakit, serta mempunyai karbon/nitrogen rendah dan tidak disukai oleh ternak-ternak (Kartasapoetra, dkk., 1995).

Utara dan telah ditanam secara luas sebagai penutup tanah di perkebunan karet Kerala, India Selatan. Tanaman ini pertama kali ditanam sebagai tanaman pakan hijau. Mucuna bracteatamemiliki daunberwarna hijau gelap dengan ukuran 15 cm x 10 cm. Helaian daun akan menutup apabila suhu lingkungan terlalu tinggi (termonasti), sehingga sangat efisien dalam mengurangi penguapan permukaan. Ketebalan vegetasi Mucuna bracteatadapat mencapai 40-100 cm dari permukaan tanah (Aulia, 2011).

Penanaman karet umunya menggunakan sistem siangan bersih (clean weeding) pada jalur barisan tanaman dan di luar jalur tersebut di usahakan ditutup

dengan tanaman penutup tanah. Kaedah dari tanaman penutup tanah leguminose (legum cover crops) pada pertanaman karet adalah (a) melindungi permukaan tanah terhadao erosi, (b) melindungi permukaan tanah dengan mengurangi jatuhnya sinar matahari yang dapat mempercepat terjadinya penguapan air pada permukaan tanah, (c) menolong menyimpan air dalam tanah untuk keperluan tanaman karet, (d) menyuburkan tanah dengan lapukan bahan organik dan fiksasi nitrogen bebas dari udara, (e) menekan pertumbuhan gulma sehingga mengurangi biaya pemeliharaan, dan (f) memperbaiki pertumbuhan tanaman pokok, memperlama masa peremajaan, meningkatkan hasil dan pertumbuhan kulit yang lebih baik (Setyamidjaja, 1993).

Kandungan Nitrogen (N) Dalam Tanah

atmosfir. Walaupun jumlah gas nitrogen di atmosfir cukup besar tetapi nitrogen belum dapat dimanfaatkan oleh tanaman kecuali telah menjadi bentuk yang tersedia. Penggunaan legume (kacang-kacangan) dalam pergiliran tanaman dan penggunaan pupuk kandang merupakan cara-cara yang penting dalam penyediaan nitrogen tambahan pada tanaman non-legum (Rosmarkam dan Yuwono, 2002).

Nitrogen (N) merupakan unsur hara esensiil (keberadaannya mutlak ada untuk kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan tanaman), dan dibutuhkan dalam jumlah banyak sehingga disebut unsur hara makro. Nitrogen di dalam tanaman dijumpai baik dalam bentuk anorganik maupun organik, yang berkombinasi dengan C, H, O, dan kadang-kadang dengan S membentuk asam amino, enzim, asam nukleat, klorofil dan alkaloid. Walaupun N anorganik dapat terakumulasi dalam bentuk nitrat, akan tetapi bentuk N organik tetap dominan di dalam tanaman sebagai senyawa protein yang mempunyai berat molekul tinggi (Winarso, 2005).

Dalam tanah, kadar nitrogen sangat bervariasi, tergantung pada pengelolaan. Fiksasi nitrogen yang dilakukan oleh tanaman kacang-kacangan sering mengalami hambatan. Fiksasi nitrogen dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pH tanah, kandungan nutrisi yang minimum, suhu yang terlampau ekstrim, kelebihan atau kekurangan kandungan air dalam tanah. Proses pembentukan bintil akar terjadi ketika bakteri rhizobium melekat pada rambut akar (Aulia, 2011).

Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah nitrogen pada tanah adalah:

N (%) = mL HCl x NHCl x 14 x 100 Berat Tanah x 1000

(Mukhlis, 2007).

Kandungan fosfor (P) Dalam Tanah

Secara umum, kulit bumi mengandung 0,1% P atau setara 2 ton P ha-1, tetapi kebanyakan berbentuk apatit terutama Fluorapatit [Ca10(PO4)6F2] dalam bebatuan beku dan bahan induk tanah, sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Dalam siklus P terlihat bahwa kadar P-larutan tanah merupakan hasil keseimbangan antara suplai P dari pelapukan mineral-mineral P, pelarutan (solubilitas) P-terfiksasi dan mineralisasi P-organik dan kehilangan P berupa immobilisasi oleh tanaman, fiksasi dan pelindian P. Tanah-tanah tua di Indonesia (Podsolik dan Latosol) umumnya berkadar-alami P rendah dan berdaya –fiksasi tinggi, sehingga penanaman tanpa memperhatikan suplai P berkemungkinan besar akan gagal akibat defisiensi P (Hanafiah, 2005).

Ketersediaan P dipengaruhi sangat nyata oleh pH. Bentuk ion P dalam tanah juga bergantung pada pH larutan. Pada pH agak tinggi (basa) ion HPO4-2 adalah dominan. Bila pH tanah turun ion H2PO4- dan HPO4-2 akan dijumpai bersamaan. Makin masam reaksi tanah ionH2PO4- lah yang dominan. Pada pH rendah (asam) ion P akan mudah bersenyawa dengan Al, Fe atau Mn membentuk senyawa yang tidak larut yang merupakan racun bagi tanaman sehingga P tersedia menjadi rendah sedangkan pada pH tinggi (basa) ion P yang larut akan diikat oleh Ca membentuk senyawa yang tidak larut sehingga P tersedia menjadi lebih tinggi (Hakim, dkk., 1986).

dan pernapasan, serta mempercepat pembungaan, pemasakan biji dan buah (Lingga dan Marsono, 2004).

Penetapan fosfor total tanah dapat dihitung dengan menggunakan rumus: Total P (%) = 100

2 x 20

1 x P larutan x 10 -4

x ( 100

100-KA) ... (8) Dengan:

P larutan = ditetapkan dengan menginterpolasikan nilai absorben dari sampel ke kurva standar

(Mukhlis, 2007).

Kandungan Kalium (K) Dalam Tanah

Kalium pada tanaman berfungsi untuk membantu pembentukan protein dan karbohidrat pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman, memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur dan sebagai

sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi serangan penyakit (Lingga dan Marsono, 2004).

Tercucinya Kadar N, P, K dalam Tanah

Pencucian unsur hara adalah kehilangan bahan organik dan bahan anorganik pada permukaan tanah atau top soil oleh aktivitas pelarutan air termasuk kabut dan embun. Pencucian unsur hara merupakan suatu fenomena alam yang selalu terjadi selama pembasahan pada tanah, yang besarnya tergantung pada keadaan hujan dan jenis tanah. Pencucian unsur hara adalah suatu fenomena alam yang terjadi akibat tanah yang mengikat unsur-unsur hara tanah jenuh air akibat pembasahan yang berlebihan dan melarutkan hara tanah tersebut, proses pencucian unsur hara ini sangat erat kaitannya dengan sifat fisika dan kimia tanah (Hanafiah, 2005).

Unsur hara N, P dan K termasuk unsur hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan mutlak harus ada. Peranan utama unsur N bagi tanaman adalah untuk merangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya batang, cabang dan daun. Selain itu , N berperan penting dalam pembentukan hijau daun yang sangat berfungsi dalam proses fotosintesis. Unsur P bagi tanaman berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda serta mempercepat pembungaan, pemasakan biji dan buah. Unsur K berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat dan juga berperan dalam memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga dan buah tidak mudah gugur. Unsur K juga merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan penyakit (Wibawa, dkk, 2012).

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama yang berada di bumi dan memiliki pengaruh dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena dapat dijadikan sebagai tempat tinggal dan salah satu media pertumbuhan tanaman. Menurut Hanafiah (2005) tanah terbentuk melalui berbagai proses dan tahapan-tahapan yang panjang dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, keadaan tanah harus selalu dijaga dan dilestarikan agar dapat selalu dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, begitu juga dengan air dan udara yang berpengaruh dalam pembentukan maupun aktivitas dalam tanah.

Tanah terbentuk melalui disintegrasi dan dekompasisi dari batuan oleh proses fisika dan kimia. Proses pelapukan fisika ini berlangsung disebabkan pengembangan dan pengerutan akibat pemanasan dan pendinginan yang silih berganti, tekanan oleh pembekuan dan pencairan serta penetrasi akar. Adapun proses pelapukan kimia meliputi hidrasi, oksidasi dan reduksi, pelarutan dan penguraian. Selanjutnya dipengaruhi imobilisasi karena pengendapan atau pembuangan, penguapan atau pencucian dan berbagai reaksi pertukaran kimia-fisika. Akibatnya proses pelapukan fisika dan kimia terhadap batuan diatas terbentuklah suatu volume tanah yang terdiri dari bahan padat, cair dan gas. Fase padat dapat berupa bahan mineral atau organik (Lubis, 2015)

pengolahan tanah. Banyak sifat fisika tanah memburuk akibat pengolahan tanah sehingga membuat tanah menjadi kurang lolos air dan lebih mudah hilang karena limpasan dan pengikisan (Sanchez, 1992).

Sifat kimia tanah adalah sifat tanah yang menjelaskan tentang ketersediaan unsur hara bagi tanaman, pergerakan dan penyerapan unsur hara dari tanah ke tanaman yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan tanaman, karakteristik dan jenis tanah. Setiap jenis tanah memiliki sifat tanah yang berbeda-beda. Misalnya tanah yang memiliki bahan organik organik tinggi warnanya akan lebih coklat hingga hitam dibandingkan tanah yang memiliki bahan organik yang rendah (Hanafiah, 2005).

Kajian tentang sifat fisikayang meliputi tekstur tanah, kerapatan massa tanah, kerapatan partikel tanah, porositas tanah, permeabilitas tanahdan sifat kimia tanah yang meliputi bahan organik tanah, kandungan nitrogen total dalam tanah, kandungan fosfat tersedia dalam tanahdan kandungan kalium tukar tanah pada lahan karet yang menggunakan beberapa jenis penutup tanah ini perlu untuk dikaji lebih lanjut mengingat banyaknya penutup tanah yang ada di lahan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya tanaman utama.

tanaman karet dapat terjadi dengan penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang (Setyamidjaja, 1993).

Tanaman karet merupakan salah satu komoditi pertanian yang penting baik untuk lingkup internasional dan teristimewa bagi indonesia. Di indonesia karet merupakan salah satu pertanian terkemuka karena banyak menunjang perekonomian negara. Hasil devisa yang diperoleh dari karet cukup besar. Bahkan, Indonesia menguasai produksi karet dunia dengan melibas negara-negara lain dan asal tanaman karet sendiri di Daratan Amerika Selatan. Menurut Nazaruddin dan Paimin (1993) Indonesia pernah mencapai puncaknya pada periode sebelum Perang Dunia II hingga tahun 1956. Pada masa itu Indonesia menjadi negara penghasil karet alam terbesar di dunia.

Sumatera dan Kalimantan adalah penghasil karet terbesar di indonesia dengan sentra produksi tersebar di Sumatera Selatan (668 ribu hektar), Sumatera Utara (465 ribu hektar, Jambi (444 ribu hektar), Riau (390 ribu hektar dan Kalimantan Barat (388 ribu hektar). Sementara Ulawesi Selatan adalah provinsi yang memiliki luas perkebunan karet terbesar di sulawesi yaitu sekitar 19 ribu hektar (Janudianto, dkk., 2013)

Perkebunan yang akan menjadi objek tempat penelitian adalah di perkebunan karet milik perusahaan BUMN yakni PT. Perkebunan Nusantara III Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Dimana jarak perusahaan ini ± 112 km dari Medan berada antara 03°15′00″ LU dan 99°00′00″ BT dengan ketinggian ± 114 Meter diatas permukaan laut, dengan jenis tanahultisol, latosol, dan inceptisol topografi berbukit sampai dengan bergelombang. Pada budidaya tanaman perkebunan seperti kebun karet Sarang Giting, sebelum dilakukan penanaman utama di lapangan, biasanya lahan ditanami tanaman penutup tanah terlebih dahulu

(PTPN III, 2014)

Tanaman penutup tanah adalah tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman erosi serta memperbaiki sifat kimia dan fisik tanah. Tanaman penutup berfungsi untuk menahan dan mengurangi daya rusak butir-butir hujan dan aliran permukaan, sebagai sumber pupuk oraganik dan untuk menghindari dilakukannya penyiangan yang intensif. Penyiangan intensif dapat menyebabkan tergerusnya lapisan atas tanah. Untuk menghindari persaingan antara tanaman penutup dengan tanaman utama, dapat dilakukan penyiangan melingkar (ring weeding) (Dariah, 2005)

perkebunan tanah, meminimalisasi run off, memperkaya bahan organik tanah, menambat nitrogen (N2) dari udara, memperbaiki struktur tanah dan mengendalikan gulma (Nugroho, 2010)

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sifat fisika dan kimia tanah pada lahan karet dengan beberapa jenis vegetasi yang tumbuh di kebun PTPN III Sarang Giting.

Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis yaitu sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang merupakan syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

2. Bagi mahasiswayaitu sebagai informasi pendukung untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh tanaman vegetasi terhadap sifat fisika dan kimia tanah.

Karet Telah Menghasilkan dengan Beberapa Jenis Vegetasi yang Tumbuh Di Kebun PTPN III Sarang Giting, dibimbing oleh SUMONO dan ACHWIL PUTRA MUNIR

Sifat fisika dan kimia tanah merupakan faktor penting bagi pertumbuhan karet. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sifat fisika dan kimia tanah ultisol pada lahan karet dengan vegetasi paku harupat, rumput, keladi dan tanpa vegetasi di Kebun PTP. Nusantara III Sarang Giting. Parameter yang diamati meliputi tekstur tanah, porositas, kadar air kapasitas lapang, permeabilitas tanah, N-total, P tersedia dan K tukar tanah. Hasil penelitian menunjukkan jenis tanah di daerah penelitian adalah ultisol bertekstur liat berpasir, lempung liat berpasir, dan lempung berpasir dengan pH 4,55-4,69 (masam). Tanah dengan vegetasi mempunyai porositas berkisar 55,42-56,36 % pada kedalaman 5 cm dan 54,86-55,14 % pada kedalaman 25 cm, kadar air kapasitas lapang 37,9-49,9 % pada kedalaman 5 cm dan 35,1-47,5 % pada kedalaman 25 cm, permebilitas berkisar 3,40-4,72 cm/jam, N-total 0,07-0,11 %, P tersedia 15,10-17,70 ppm, K tukar tanah 0,57-0,76 me/100g. Tanah tanpa vegetasi mempunyai porositas berkisar 55,42 % pada kedalaman 5 cm dan 54,86 % pada kedalaman 25 cm, kadar air kapasitas lapang 42,8 % pada kedalaman 5 cm dan 42,2 % pada kedalaman 25 cm, permebialitas berkisar 4,72 cm/jam, N-total 0,10 %, P tersedia 17,12 ppm, K tukar tanah 0,67 me/100g.

Kata Kunci: Fisika dan kimia tanah, vegetasi, kebun karet, ultisol

ABSTRACT

DONY ROMANOSA : The Study of Physical And Chemical Properties of Soil Ultisol The Rubber Land has Resulted In Some Type of Vegetation that Grows In PTPN III Sarang Giting, supervised by SUMONO and ACHWIL PUTRA MUNIR

BEBERAPA JENIS VEGETASI YANG TUMBUH DI KEBUN

PTPN III SARANG GITING

SKRIPSI

OLEH :

DONY ROMANOSA

PROGRAM STUDI KETEKNIKAN PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

KAJIAN SIFAT FISIKA DAN KIMIA TANAH ULTISOL PADA

LAHAN KARET YANG TELAH MENGHASILKAN DENGAN

BEBERAPA JENIS VEGETASI YANG TUMBUH DI KEBUN

PTPN III SARANG GITING

SKRIPSI

OLEH :

DONY ROMANOSA

120308019/KETEKNIKAN PERTANIAN

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

Disetujui Oleh: Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Ir. Sumono, M.S)

Ketua Anggota

(Achwil Putera Munir, STP, M.Si)

Komisi Judul Skripsi Program Studi

NIP.197401021998022001 (Ainun Rohanah, STP, M.Si)

PROGRAM STUDI KETEKNIKAN PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah