PEMBERIAN PROBIOTIK STARBIO DALAM RANSUM YANG MENGGUNAKAN LIMBAH PERKEBUNAN KELAPA

SAWIT (BIS DAN SOLID DEKANTER) TERHADAP KUALITAS KARKAS UMUR 42 HARI

SKRIPSI

Oleh :

BOBBY SYAHPUTRA 050306049

DEPARTEMEN PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PEMBERIAN PROBIOTIK STARBIO DALAM RANSUM YANG MENGGUNAKAN LIMBAH PERKEBUNAN KELAPA

SAWIT (BIS DAN SOLID DEKANTER) TERHADAP KUALITAS KARKAS UMUR 42 HARI

SKRIPSI

Oleh :

BOBBY SYAHPUTRA 050306049

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

DEPARTEMEN PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul :iiPemberian Probiotik Starbio Dalam Ransum iiiYang Menggunakan Limbah Perkebunan Kelapa iiiSawit (Bis dan Solid decanter)iTerhadap iiiKualitas iiKarkas Ayam Pedaging Umur 42 Hari

Nama : Bobby Syahputra

NIM : 050306049

Departemen : Peternakan

Disetujui Oleh Komisi Pembiming

(Ir. Tri Hesti Wahyuni, MSc) (Ir. Roeswandy) Ketua Anggota

Mengetehui,

(Prof. Dr. Ir. Zulfikar Siregar, MP) Ketua Departemen Peternakan

RIWAYAT HIDUP

Bobby Syahputra, lahir di Medan, 12 November 1985. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, anak kandung dari Bapak M. Saleh A.R dan Ibu Asriah.

Tahun 2004 menamatkan SMU Negeri 1 Tanjung Morawa, Tahun 2005 diterima sebagai mahasiswa di Departemen Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara melalui SPMB.

ABSTRAK

BOBBY SYAHPUTRA, 2010. “Pemberian Probiotik Starbio dalam Ransum yang Menggunakan Limbah Perkebunan Kelapa Sawit (Bis dan solid dekanter) Terhadap Kualitas Karkas Ayam Pedaging Umur 42 Hari. Dibawah bimbingan Ibu TRI HESTI WAHYUNI sebagai ketua komisi pembimbing dan Bapak ROESWANDY sebagai anggota komisi pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik

starbio dengan level Ro = Ransum tanpa penambahan probiotik starbio, R1 = Ransum dengan penambahan 0.125 % probiotik starbio, R2 = Ransum dengan

penambahan 0.25 % probiotik starbio, R3 = Ransum dengan penambahan 0.375 %, probiotik starbio dalam ransum ayam pedaging yang menggunakan limbah perkebunan kelapa sawit terhadap bobot potong, bobot karkas, persentase karkas dan lemak abdominal. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 5 ekor ayam pedaging. Dari hasil penelitian menunjukkan rataan bobot potong (g/ekor) pada perlakuan ini adalah (1386.32, 1398.97, 1426.37, dan 1432.68). Rataan bobot karkas (g/ekor) pada perlakuan ini adalah(916.94, 927.50, 967.88, dan 982.90). Rataan persentase karkas (%) pada perlakuan ini adalah (62.80, 62.98, 64.44, dan 65.35). Rataan lemak abdominal (%) pada perlakuan ini adalah (1.22, 1.17, 1.03, dan 0.93). Penelitian menunjukan bahwa pemberian probiotik dalam ransum yang menggunakan limbah perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0.05) terhadap bobot potong, bobot karkas, persentase karkas dan lemak abdominal. Pemberian probiotik starbio pada ransum ayam pedaging memberikan pengaruh yang sama terhadap bobot potong, bobot karkas, persentase bobot karkas dan lemak abdominal ayam pedaging

ABSTRACT

BOBBY SYAHPUTRA, 2010. “Utilization of Probiotic Starbio in feed

which as use Oil Palm by-product ( and solid decanter) on carcass quality of broiler 42 days of age. Under advised of TRI HESTI WAHYUNI as a supervisor and ROESWANDY as co supervisor.

The experiment is to observe of utilization of probiotic starbio to level Ro = feed without the addition of probiotic starbio, R1 = feed without the addition 0,125% of probiotic starbio, , R2 = feed without the addition 0,25% of probiotic starbioin, R3 = feed without the addition 0,375% of probiotic starbio, in broiler feed that use oil palm by( and solid decanter) to slaughter weight, carcass weight, carcass percentage and abdominal fat. This research was conducted by using a completely randomized design (CRD) with four treatments, five replications, each replication consist of 5 DOC. The result of this research indicated that the slaughter weight (g/broiler) was found in this treatment is 1386.32, 1398.97, 1426.37 and 1432.68, respectively). Average carcass weight (g/broiler) was found in this treatment is (916.94, 927.50, 982.90, and 982.90, respectively). Average carcass percentage (%) of this research indicated in treatment (62.80, 62.98, 64.44, and 65.35, respectively). Average abdominal fat (%) of this research in treatment is (1.22, 1.17, 1.03, and 0.93, respectively). The experiment indicated that utilization of probiotic starbio in broiler feed that use oil palm by-product has not significantly different (P>0.05) on slaughter weight, carcass quality, carcass percentage and abdominal fat. Giving probiotic starbio in broiler feed give the same effect on slaughter weight, carcass weight, carcass percentage and abdominal fat broilers.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Adapun judul skripsi saya ini adalah “iPemberian Probiotik Starbio Dalam Ransum yang Menggunakan Limbah Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Karkas Ayam Pedaging Umur 42 Hari”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua atas doa, semangat dan pengorbanan materil maupun moril yang telah diberikan selama ini. Kepada Ibu Ir. Tri Hesti Wahyuni, M.Sc. selaku ketua komisi pembimbing dan Bapak Ir. Roeswandy selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi dan semua pihak yang ikut membantu.

Semoga skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi penelitian dan ilmu pengetahuan serta pelaku usaha bidang peternakan.

Medan, April 2010

DAFTAR ISI

Pelaksanaan Penelitian... 20

HASIL DAN PEMBAHASAN Bobot Potong ... 23

Bobot Karkas... ... 24

Persentase Karkas... ... 26

Lemak Abdominal... ... 28

Rekapitulasi Hasil Penelitian... ... 30

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 32

Saran ... ... 32 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

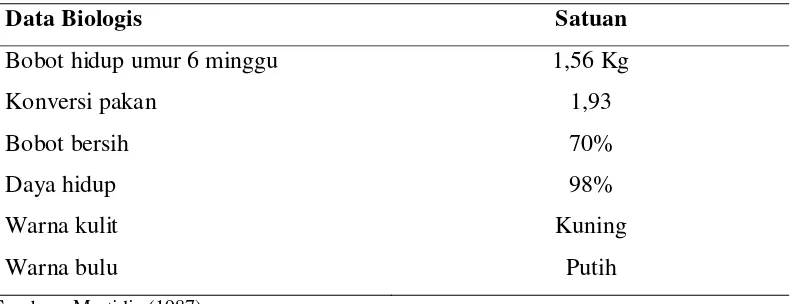

1. Ciri-ciri ayam pedaging AA CP-707... 7

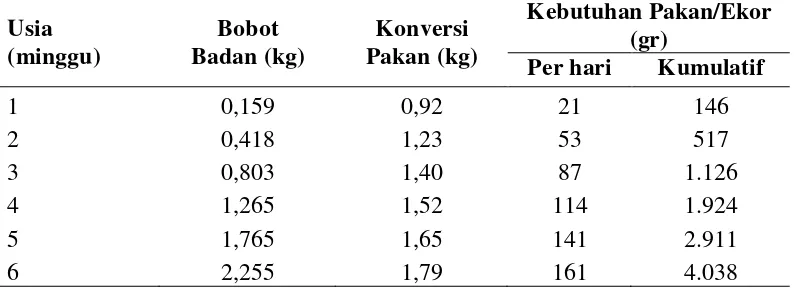

2. Kebutuhan pakan ayam pedaging umur 1 sampai 6 minggu ... 8

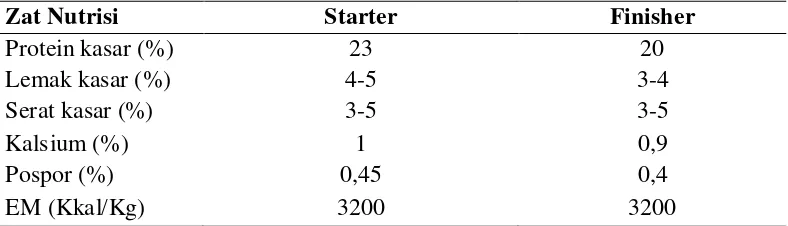

3. Kebutuhan zat makanan ayam pedaging fase starter dan fase finisher ... 9

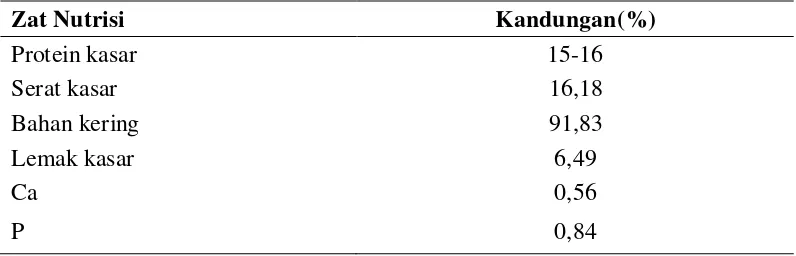

4. Kandungan nutrisi bungkil inti sawit ... 15

5. Kandungan nutrisi solid dekanter ... 16

6. Rataan bobot potong ayam pedaging umur 42 hari (g/ekor) ... 23

7. Analisis keragaman bobot potong ayam pedaging umur 42 hari... 24

8. Rataan bobot karkas ayam pedaging umur 42 hari (g/ekor) ... 25

9. Analisis keragaman bobot karkas ayam pedaging umur 42 hari ... 25

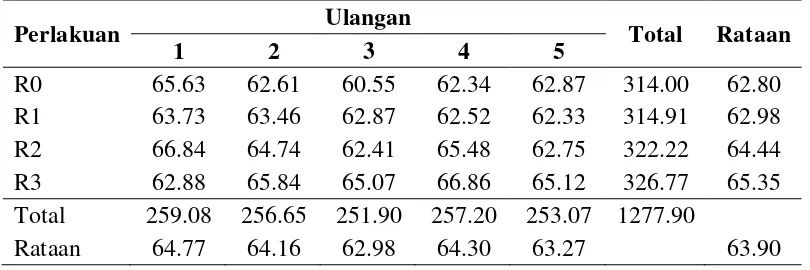

10. Rataan persentase karkas ayam pedaging umur 42 hari (%) ... 27

11. Analisis keragaman persentase karkas ayam pedaging umur 42 hari ... 27

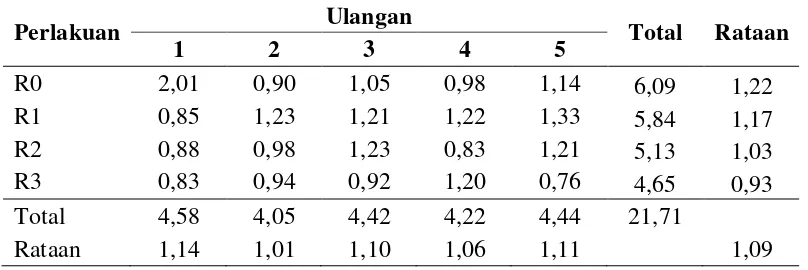

12. Rataan lemak abdominal ayam pedaging umur 42 hari (%) ... 28

13. Analisis keragaman lemak abdominal ayam pedaging umur 42 hari ... 29

DAFTAR GAMBAR

No.

ABSTRAK

BOBBY SYAHPUTRA, 2010. “Pemberian Probiotik Starbio dalam Ransum yang Menggunakan Limbah Perkebunan Kelapa Sawit (Bis dan solid dekanter) Terhadap Kualitas Karkas Ayam Pedaging Umur 42 Hari. Dibawah bimbingan Ibu TRI HESTI WAHYUNI sebagai ketua komisi pembimbing dan Bapak ROESWANDY sebagai anggota komisi pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik

starbio dengan level Ro = Ransum tanpa penambahan probiotik starbio, R1 = Ransum dengan penambahan 0.125 % probiotik starbio, R2 = Ransum dengan

penambahan 0.25 % probiotik starbio, R3 = Ransum dengan penambahan 0.375 %, probiotik starbio dalam ransum ayam pedaging yang menggunakan limbah perkebunan kelapa sawit terhadap bobot potong, bobot karkas, persentase karkas dan lemak abdominal. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 5 ekor ayam pedaging. Dari hasil penelitian menunjukkan rataan bobot potong (g/ekor) pada perlakuan ini adalah (1386.32, 1398.97, 1426.37, dan 1432.68). Rataan bobot karkas (g/ekor) pada perlakuan ini adalah(916.94, 927.50, 967.88, dan 982.90). Rataan persentase karkas (%) pada perlakuan ini adalah (62.80, 62.98, 64.44, dan 65.35). Rataan lemak abdominal (%) pada perlakuan ini adalah (1.22, 1.17, 1.03, dan 0.93). Penelitian menunjukan bahwa pemberian probiotik dalam ransum yang menggunakan limbah perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0.05) terhadap bobot potong, bobot karkas, persentase karkas dan lemak abdominal. Pemberian probiotik starbio pada ransum ayam pedaging memberikan pengaruh yang sama terhadap bobot potong, bobot karkas, persentase bobot karkas dan lemak abdominal ayam pedaging

ABSTRACT

BOBBY SYAHPUTRA, 2010. “Utilization of Probiotic Starbio in feed

which as use Oil Palm by-product ( and solid decanter) on carcass quality of broiler 42 days of age. Under advised of TRI HESTI WAHYUNI as a supervisor and ROESWANDY as co supervisor.

The experiment is to observe of utilization of probiotic starbio to level Ro = feed without the addition of probiotic starbio, R1 = feed without the addition 0,125% of probiotic starbio, , R2 = feed without the addition 0,25% of probiotic starbioin, R3 = feed without the addition 0,375% of probiotic starbio, in broiler feed that use oil palm by( and solid decanter) to slaughter weight, carcass weight, carcass percentage and abdominal fat. This research was conducted by using a completely randomized design (CRD) with four treatments, five replications, each replication consist of 5 DOC. The result of this research indicated that the slaughter weight (g/broiler) was found in this treatment is 1386.32, 1398.97, 1426.37 and 1432.68, respectively). Average carcass weight (g/broiler) was found in this treatment is (916.94, 927.50, 982.90, and 982.90, respectively). Average carcass percentage (%) of this research indicated in treatment (62.80, 62.98, 64.44, and 65.35, respectively). Average abdominal fat (%) of this research in treatment is (1.22, 1.17, 1.03, and 0.93, respectively). The experiment indicated that utilization of probiotic starbio in broiler feed that use oil palm by-product has not significantly different (P>0.05) on slaughter weight, carcass quality, carcass percentage and abdominal fat. Giving probiotic starbio in broiler feed give the same effect on slaughter weight, carcass weight, carcass percentage and abdominal fat broilers.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peternakan ayam pedaging merupakan sektor peternakan yang paling efisien dan paling cepat menyediakan bahan-bahan makanan yang bergizi tinggi dari sumber hewani. Daging yang merupakan salah satu produk dari ternak ayam, maka industri pembibitan ayam khususnya pedaging masih mempunyai peluang untuk dikembangkan.

Saat ini peternakan ayam pedaging merupakan sektor peternakan yang paling efisien dan paling cepat dalam menyediakan bahan-bahan makanan bergizi tinggi dari sumber makanan hewani. Salah satu produk dari ternak ayam adalah daging. Ayam pedaging merupakan salah satu ternak unggas yang memiliki potensi untuk pemenuhan akan pedaging. Masa pertumbuhannya yang cepat yaitu usia 5-6 minggu telah mencapai bobot hidup antara 1,2-1,6 kg yang berarti masa panennya juga cepat (Rasyaf, 2000). Dengan masa panen yang cepat maka akan menjamin ketersediaan daging khususnya unggas dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani yang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan menigkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan gizi.

pedaging adalah jenis ayam jantan ataupun betina muda berumur sekitar 6-8 minggu yang dipiara secara intensif guna memproduksi daging yang optimal.

Dalam upaya peningkatan produksi ayam pedaging tersebut ditemukan kendala yang cukup mendasar, yaitu biaya pakan yang cukup tinggi, sehingga selalu menjadi masalah bagi peternak oleh karena itu harus dicarikan pemecahan yang serius dan sedini mungkin. Hal ini cukup beralasan karena biaya pakan ternak merupakan biaya terbesar jika dibandingkan dengan biaya produksi lainnya, yaitu sekitar 60 - 70 % (Muslim, 1992).

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh penggunaan probiotik starbio terhadap bobot potong, bobot karkas dan lemak abdominal ayam pedaging umur 42 hari.

Hipotesis Penelitian

Pemberian probiotik starbio dalam ransum dapat meningkatkan bobot potong, bobot karkas dan menurunkan lemak abdominal ayam pedaging umur 42 hari.

Kegunaan Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Probiotik Starbio

Probiotik starbio adalah koloni bibit mikroba (berasal dari lambung sapi) yang dikemas dalam campuran tanah dan akar rumput serta daun-daun atau ranting-ranting yang dibusukkan. Menurut Suharto et al. (1993) dalam koloni tersebut terdapat mikroba khusus yang memiliki fungsi yang berbeda, misalnya

Cellulomonas Clostridium thermocellulosa (pencerna lemak); Agaricus dan

coprinus (pencerna lignin), serta Klebssiella dan Azozpirillum trasiliensis

(pencerna protein). Probiotik starbio merupakan probiotik an-aerob penghasil enzim berfungsi untuk memecah karbohidrat (selulosa, hemiselulosa, lignin) dan protein serta lemak. Manfaat starbio dalam ransum ternak adalah meningkatkan daya cerna, penyerapan zat nutrisi dan efisiensi penggunaan ransum. starbio juga dapat menghilangkan bau kotoran ternak.

Probiotik starbio merupakan koloni bakteri alami yang terdiri dari : 1. Mikroba Proteolitik

6 x 109 satuan pembentuk koloni/gram bahan. Jenis yang biasa diformulasikan: Nitrosomonas / Nitrobacter / Nitrospira / Nitrosococcus / Nitrosolobus.

2. Mikroba Lignolitik

3. Mikroba Nitrogen Fiksasi Non Simbiotik 4 x 109 satuan pembentuk koloni/gram bahan

Jenis yang biasa diformulasikan: Azotobacter Spp / Beyerinkya Spp / Clostridium pasteurianum. Nostoc Spp / Anabaena Spp / Tolypothrix Spp / Spirillum lipoferum.

4. Mikroba Selulolitik

8 x 108 satuan pembentuk koloni/gram bahan. Jenis yang biasa diformulasikan: Trichoderma polysporeum / Tricoderma viridae / Cellulomonas acidula / Bacillus cellulase disolven.

5. Mikroba Lipolitik

5 x 108 satuan pembentuk koloni/gram bahan. Jenis yang biasa diformulasikan: Spirillum liporerum

(Lembah Hijau Multifarm, 2009). Fungsi utama probiotik starbio : 1. Menurunkan biaya pakan

Menurunkan mikroba yang terdapat dalam starbio akan membantu pencernaan pakan dalam tubuh ternak, membantu penyerapan pakan lebih banyak sehingga pertumbuhan ternak lebih cepat dan produksi dapat meningkat. Hasilnya, FCR (Feed Conversion Ratio) akan merununkan sehinga biaya pakan lebih murah.

2. Mengurangi bau kotoran ternak

1. Kotoran ternak (feces) lebih sedikit kering

2. Kandungan ammonia dalam kotoran ternak akan menurun sampai 50%

Akhirnya daya tahan tubuh ternak akan meningkat dan kondisi ternak akan lebih segar, karena kontaminasi lalat lebih sedikit. Peternak dan

lingkungannya akan lebih nyaman, tidak terganggu dengan kotoran ternak (Lembah Hijau Multifarm Indonesia 2008).

Penggunaan probiotik pada ternak unggas ternyata sangat menguntungkan karena dapat menghasilkan berbagai enzim yang dapat membantu pencernaan dan dapat menghasilkan zat antibakteri yang dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan (Ritongga, 1992).

Lebih lanjut, dikatakan juga bahwa penggunaan starbio pada pakan mengakibatkan bakteri yang ada pada starbio akan membantu memecahkan struktur jaringan yang sulit terurai sehingga lebih banyak zat nutrisi yang dapat diserap dan ditransformasikan ke produk ternak. Selain itu, produktivitas ternak akan meningkat, bahkan lebih banyak zat nutrisi yang dapat diuraikan dan diserap. Sartika et al. (l994) melaporkan bahwa hasil analisis proksimat probiotik starbio mengandung: 19,17 % air, 10,42 % protein, 0,ll % lemak kasar, 8,37 % serat kasar, dan 51,54 % abu. Pemberian strabio 2,5 g/kg ransum pada ayam pedaging ternyata dapat meningkatkan efisiensi penggunaan ransum sebesar 11,52 % jika dibandingkan dengan kontrol.

Ayam Pedaging

diantaranya beragam jenis unggas, hanya ayam pedaging yang dapat memperpendek pengaruh waktu dalam produksi. Dalam jangka waktu 6-8 minggu ayam pedaging sanggup mencapai bobot hidup 1,5-2 kg. Ayam pedaging memiliki sifat-sifat yang benar-benar menguntungkan (Rasyaf,.1997). Hal ini dijelaskan oleh Murtidjo (1987) yang menyatakan bahwa ayam pedaging merupakan hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan cepat. Dengan memperpendek waktu berarti perputaran modal menjadi lebih cepat. Biaya yang dikeluarkan selama lima minggu produksi akan cepat sekali. Salah satu strain ayam pedaging adalah strain Abror Acres CP-707. Dengan karakteristik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ciri-ciri ayam pedaging AA CP-707

Data Biologis Satuan

Bobot hidup umur 6 minggu 1,56 Kg

Konversi pakan 1,93

Bobot bersih 70%

Daya hidup 98%

Warna kulit Kuning

Warna bulu Putih

Sumber : Murtidjo (1987)

Kebutuhan Nutrisi Ayam Pedaging

untuk menjamin pertambahan berat badan yang paling ekonomis selama pertumbuhan dan penggemukan (Anggorodi, 1979).

Untuk keperluan hidupnya dan untuk produksi, ayam membutuhkan sejumlah unsur nutrisi yaitu protein yang mengandung asam amino seimbang dan berkualitas, energi yang berintikan karbohidrat dan lemak, vitamin dan mineral (Rasyaf, 1997).

Protein merupakan salah satu unsur yang penting bagi pertumbuhan anak ayam pedaging. Kebutuhan protein masa awal untuk anak ayam pedaging di daerah tropis sebesar 23%, sedangkan untuk masa akhir sebesar 20-21% (Rasyaf, 2000).

Ayam mengkonsumsi pakan dengan energi tinggi akan memperlihatkan lemak karkas dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pakan yang mengandung energi rendah. Ayam cenderung meningkatkan konsumsi kalau diberi pakan rendah energi. Dalam kondisi demikian, ayam akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan energinya, karena sebelum terpenuhi, ayam akan berhenti mengkonsumsi karena cepat kenyang (Widodo, 2002).

Tabel 2. Kebutuhan pakan ayam pedaging umur 1 sampai 6 minggu

Bobot Badan

Pertumbuhan Lambat

Pertumbuhan Cepat

Pertumbuhan Lambat

0 1 2 3 4 5 6 Umur (minggu)

(Anggorodi, 1990).

Gambar 1. Fase pertumbuhan ayam pedaging

Perbedaan pakan yang diberikan bergantung pada kebutuhan ayam pedaging pada fase pertumbuhannya. Kebutuhan zat makanan ayam broiler pada fase yang berbeda dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Kebutuhan zat makanan ayam pedaging fase starter dan fase finisher

Zat Nutrisi Starter Finisher

Protein kasar (%) 23 20

Lemak kasar (%) 4-5 3-4

Serat kasar (%) 3-5 3-5

Kalsium (%) 1 0,9

Pospor (%) 0,45 0,4

EM (Kkal/Kg) 3200 3200

Sumber : National Research Council (1984)

Dedak padi adalah sisa penggilingan atau penumbukan padi. Dedak digunakan sebagai sumber energi, kandungan protein dedak cukup baik yaitu sebesar 12% - 13% dengan kandungan lemak 13% serta serat kasar 12% (Kartadisastra, 1994).

Bungkil kelapa merupakan bahan baku pakan ternak unggas, protein kasarnya mencapai 20,5% dan energi metabolis 1540 kkal/kg. Penggunaan bungkil kelapa dalam susunan ransum unggas harus diusahakan tidak lebih dari 15% (Murtidjo, 1987).

Bobot Potong

Bobot potong adalah bobot yang didapat dengan cara penimbangan bobot ayam setelah dipuasakan selam 12 jam. Bobot potong perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap bobot karkas, oleh karena itu diperhatikan kualitas dan kuantitas karkas dari ransum yang dikonsumsi, sehingga didapat pertumbuhan yang baik.

Tujuan utama pemberian ransum adalah untuk menghasilkan pertumbuhan yang paling cepat sedapat mungkin dengan jumlah pakan yang paling sedikit, serta hasil akhir yang memuaskan dalam jangka waktu ekonomis yang pendek (Blakely and Bade, 1998).

Karkas

Klasifikasi kualitas karkas unggas didasarkan atas tingkat keempukan dagingnya. Unggas yang dagingnya empuk, yaitu unggas yang daging karkasnya lunak, lentur, kulitnya bertekstur halus dan kartilago sternalnya fleksibel. Unggas dengan keempukan daging sedang diidentifikasikan dengan umur yang relatif lebih tua, kulit yang kasar dan kartilago sternalnya kurang fleksibel (Swatland, 1984 disitasi Soeparno, 1994).

Untuk mendapatkan bobot karkas yang tinggi dapat dilakukan dengan memberikan ransum dengan imbangan yang baik antara protein, vitamin, mineral dan dengan pemberian ransum yang berenergi tinggi (Scott et al.,1982).

Menurut Siregar (1980) bahwa karkas yang baik berbentuk padat dan tidak kurus, tidak terdapat kerusakan kulit ataupun dagingnya. Sedangkan karkas yang kurang baik mempunyai daging yang kurang padat pada bagian dada sehingga kelihatan panjang dan kurus. Pada dasarnya mutu dan persentase bobot karkas dipengaruhi oleh galur, jenis kelamin, umur, bobot dan kualitas makanan yang dibentuk. Hal ini juga didukung oleh Berg dan Butterfield (1972) yang menyatakan bahwa karkas yang baik ditandai dengan jumlah daging yang maksimum, sedangkan tulangnya minimum dan jumlah lemak yang optimum.

Produksi karkas erat hubungannya dengan bobot badan. Selain faktor bobot badan, bobot karkas juga mempengaruhi genetis atau strain, umur, mutu ransum, tata laksana dan kesehatan ternak (Soeparno, 1994).

Pada ayam pedaging terdapat berbagai kelas ayam yang dijual, yakni kurang dari 1 kg, 1-1.7 kg dan lebih 1.7 kg. Klasifikasi berat ayam ini telah membudaya karena sudah sejak lama berbagai lapisan konsumen menuntut bermacam-macam berat tubuh ayam (Suharno, 2000).

Persentase Karkas

Bobot karkas normal adalah 60-75 % dari berat tubuh. Sedangkan persentase karkas adalah perbandingan antara bobot karkas dengan bobot hidup dikalikan 100 % (Siregar, 1994).

Persentase karkas merupakan faktor terpenting untuk menilai produksi ternak, karena produksi erat hubungannya dengan bobot hidup, dimana semakin bertambah bobot hidupnya, maka produksi karkasnya akan semakin meningkat (Murtidjo, 1987).

Persentase karkas ayam pedaging yang normal yang berkisar antara 65 - 67 % dari bobot hidup (Mc Nitt, 1983). Persentase karkas dipengaruhi oleh bangsa, umur, jenis kelamin, bobot hidup dan makanan. Persentase karkas umur muda lebih rendah dibandingkan dengan ayam yang lebih tua. Dan persentase ayam jantan lebih besar dibandingkan persentase ayam betina lebih banyak menghasilkan kulit dan lemak abdomen dari pada jantan (morran and orr, 1970).

karkasnya semakin meningkat. Hal ini ditegaskan lagi oleh Ahmat dan Heman (1992) disitasi Presdi (2001) menyatakan bahwa ayam yang bobot tubuhnya tinggi akan menghasilkan persentase karkas yang tinggi, sebaliknya ayam yang bobot hidupnya rendah akan menghasilkan persentase karkas yang rendah.

Lemak Abdominal

Lemak abodominal merupakan lemak yang terdapat disekitar rongga perut atau juga disekitar ovarium. Lemak sebagai sumber energi sangat efesien dalam jumlah atau 2.5 kali lebih tinggi dari kandungan karbohidrat. Namun pemakaian lemak untuk konsumsi unggas hanya dibolehkan sekitar 5 % dari jumlah total ransum. Hal ini disebabkan kandungan lemak yang tinggi akan menghambat ovulasi (Triyantini, 1997).

Menurut Haris (1997) yang menyatakan bahwa perlemakan tubuh diakibatkan dari konsumsi energi yang berlebih yang akan disimpan dalam jaringan tubuh yaitu pada bagian intramuscular, subkutan dan abdominal. Ditambahkan lagi oleh Tilman et al. (1986) yang menyatakan bahwa kelebihan energi pada ayam akan menghasilkan karkas yang mengandung lemak lebih tinggi dan rendahnya konsumsi menyebabkan lemak dan karbohidrat yang disimpan dalam glikogen rendah.

Sembiring (2001) menyatakan bahwa tinggi rendahnya kualitas karkas ayam pedaging ditentukan dari jumlah lemak abdominal yang terdapat dari ayam pedaging tersebut. Karkas yang baik harus mengandung daging yang banyak, bagian yang dimakan harus baik, mengandung kadar lemak yang tidak tinggi.

Dengan meningkatnya energi ransum, maka akan meningkatnya kandungan lemak abdominalnya akan menurun. Ayam pedaging muda sampai umur enam minggu mengandung lemak kira-kira 4 % lemak badan (Wahyu, 1985).

Soeparno (1994) menyatakan lemak karkas yang tinggi sebagai kaibat dari perlakuan pakan berenergi tinggi yang menyebabkan sintesis lemak dan karbohidrat lebih besar dibanding dengan perlakuan pakan berenergi rendah sehingga terjadi kenaikan persentase lemak intra muskuler dan menurunkan kadar air. Sementara itu Ketaren, et al. (1999) menyatakan bahwa pemberian produk terfermentasi pada ayam pedaging meskipun tidak menyebabkan perubahan yang berarti terhadap persentase karkas, tetapi dapat menurunkan kadar lemak abdominalnya.

Komot (1989) menyatakan bahwa diantara faktor-faktor yang mempengaruhi lemak tubuh, maka faktor ransum adalah yang paling berpengaruh.

Perlemakan tubuh diakibatkan dari konsumsi energi pakan yang berlebih yang akan disimpan dalam jaringan tubuh yaitu bagian dari intramuskuler, subkutan dan abdominal (Haris, 1997).

Mahfudz (2000) menyatakan bahwa untuk mencerna serat kasar dibutuhkan energi yang banyak sehingga ayam tidak memiliki energi yang berlebihan untuk disimpan dalam bentuk lemak daging.

Bungkil Inti Sawit

serat kasarnya agak tinggi dan palatabilitasnya rendah menyebabkan kurang cocok bagi ternak unggas dan lebih cocok pada ternak ruminansia.

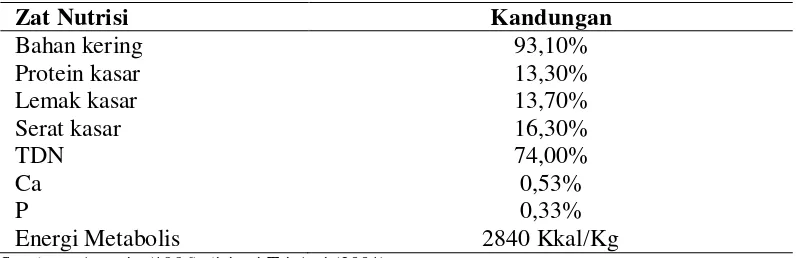

Kandungan protein bungkil inti sawit lebih rendah dari bungkil lain. Namun demikian masih dijadikan sebagai sumber protein. Kandungan asam amino essensial cukup lengkap, imbangan kalsium dan posfornya cukup seimbang ( Lubis, 1993 ). Kandungan nutrisi bungkil inti sawit dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Kandungan nutrisi bungkil inti sawit

Zat Nutrisi Kandungan(%)

Sumber: Laboratorium Ilmu Makanan Ternak IPB, Bogor (2000)

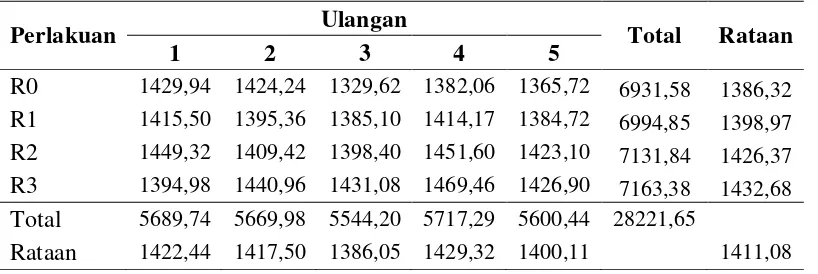

Solid Dekanter

Kandungan zat nutrisi solid dekanter secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah.

Tabel 5. Kandungan nutrisi solid dekanter

Zat Nutrisi Kandungan

Bahan kering 93,10%

Protein kasar 13,30%

Lemak kasar 13,70%

Serat kasar 16,30%

TDN 74,00%

Ca 0,53%

P 0,33%

Energi Metabolis 2840 Kkal/Kg

Sumber: Agustin (1996) disitasi Tri Arti (2001)

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Biologi Ternak Departemen Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, JL. Dr. A. Sofyan No.3 Medan. Penelitian ini telah dilaksanakan selama 6 minggu dimulai pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2009.

Bahan dan Alat

Bahan

100 ekor DOC strain Arbor Acress - CP 707 dengan rataan bobot badan 44.8 ± 1.92, ransum yang terdiri dari tepung jagung, tepung ikan, dedak halus, bungkil kedelai, bungkil kelapa, bungkil inti sawit, top mix, DCP, solid dekanter, probiotik starbio, methionin dan minyak nabati, air minum yang diberikan secara ad libitum, obat-obatan,vaksin (ND), rodalon, gula merah.

Alat

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan dan setiap ulangan terdiri atas 5 ekor ayam. Perlakuan yang diteliti adalah:

Ro = Ransum tanpa penambahan probiotik starbio

R1 = Ransum dengan penambahan 0.125 % probiotik starbio R2 = Ransum dengan penambahan 0.25 % probiotik starbio R3 = Ransum dengan penambahan 0.375 % probiotik starbio Ulangan yang didapat berasal dari rumus :

t (n - 1) ≥ 15 4 (n - 1) ≥ 15 4n - 4 ≥ 15

4n = 19

n = 4,75

n ≈ 5

Dengan susunan sebagai berikut :

R01 R22 R13 R05 R32

R33 R15 R23 R14 R04

R21 R02 R25 R34 R11

Model matematik percobaan yang digunakan adalah : Yij = µ + γi + εij

Dimana :

i = 1, 2, 3,…i = perlakuan j = 1, 2, 3,…j = ulangan

Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i, ulangan ke-j µ = nilai tengah umum

γi = pengaruh perlakuan ke-i

εij = efek j galat pada perlakuan ke-i, ulangan ke-j

Parameter Penelitian

1. Bobot Potong (g)

Bobot potong adalah bobot yang didapat dengan cara penimbangan bobot ayam setelah dipuasakan selam 12 jam.

2. Bobot Karkas (g)

Diperoleh dari hasil penimbangan karkas yaitu hasil penimbangan dari daging bersama tulang ayam hasil pemotongan yang telah dipisahkan dari kepala sampai batas pangkal leher dan dari kaki sampai batas lutut, isi rongga perut, darah dan bulu.

3. Persentase Karkas (%)

4. Lemak Abdominal (%)

Diperoleh dari hasil penimbangan lemak yang terdapat disekitar rongga perut dan sekitar ovarium dibandingkan dengan bobot potong dikali dengan 100%.

Pelaksanaan Penelitian

Persiapan Kandang dan Peralatan

Kandang dipersiapkan seminggu sebelum DOC atau anak ayam umur satu hari masuk dalam kandang, terlebih dahulu kandang didesinfekatan dengan rodalon dan difumigasi dengan formalin dan KMnO4 untuk membasmi kandang dari jamur dan bakteri. Begitu juga untuk tempat minum dan tempat pakan didesinfektan dengan rodalon. Kemudian satu hari sebelum anak ayam DOC tiba, alat penerang sudah dihidupkan untuk menstabilkan suhu dalam kandang dan suhu tubuh ayam.

Penyusunan Ransum

Bahan penyusun ransusm yang digunakan terdiri dari hasil dan limbah pertanian dan peternakan seperti : Tepung jagung, Dedak halus, Bungkil kelapa, Bungkil kedelai, Tepung ikan, Starbio, Minyak sawit, Top mix, DCP.

Pengacakan DOC atau Anak Ayam Umur Satu Hari

Sebelum DOC atau anak ayam umur satu hari dimasukkan kedalam kandang sesuai dengan perlakuan, dilakukan penimbangan untuk mengetahui bobot badan awal dari masing-masing DOC kemudian dilakukan random (pengacakan) pada DOC yang bertujuan untuk memberikan peluang yang sama (homogen). Lalu DOC dimasukkan kedalam kandang sebanyak 5 ekor per plot.

Pemeliharaan Ayam

1. DOC diberi air gula begitu sampai ditempat pemeliharaan atau kandang. 2. Kandang diberi alat pemanas dengan daya 40 Watt sebagai induk buatan

bagi DOC dan dinyalakan selama 24 jam sampai DOC berumur satu minggu dan setelah satu minggu pemanas diberikan pada malam hari saja, jika kondisi suhu udara lingkungan bagus.

3. Pakan dan air minum diberikan secara ad-libitum, penggantian air minum dilakukan setiap pagi dan sore hari.

4. Vaksin ND diberikan sebanyak 2 kali yaitu pada umur 4 hari dan 4 minggu.

5. Vitachick diberikan pada ayam untuk mencegah stress yaitu pada saat cuaca yang kurang baik dan pada saat penimbangan untuk pengambilan data serta saat sebelum dan sesudah vaksianasi

6. Rodalon disemprotkan ke kandang 2 hari sekali untuk membunuh kuman penyakit yang ada pada kandang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bobot Potong

Bobot potong adalah bobot yang didapat dengan cara penimbangan bobot ayam setelah dipuasakan selam 12 jam. Berikut rataan bobot potong ayam pedaging umur 42 hari.

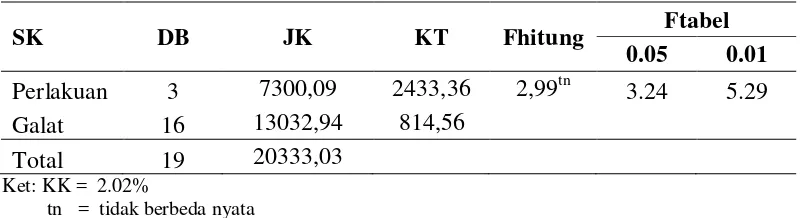

Tabel 6. Rataan bobot potong ayam pedaging umur 42 hari (g/ekor)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3 4 5

R0 1429,94 1424,24 1329,62 1382,06 1365,72 6931,58 1386,32

R1 1415,50 1395,36 1385,10 1414,17 1384,72 6994,85 1398,97

R2 1449,32 1409,42 1398,40 1451,60 1423,10 7131,84 1426,37

R3 1394,98 1440,96 1431,08 1469,46 1426,90 7163,38 1432,68

Total 5689,74 5669,98 5544,20 5717,29 5600,44 28221,65

Rataan 1422,44 1417,50 1386,05 1429,32 1400,11 1411,08

Tabel 6 menunjukan hasil rataan bobot potong ayam pedaging umur 42 hari adalah 1411,08 g/ekor. Rataan bobot potong ayam pedaging tertinggi terdapat pada perlakuan R3 (ransum dengan 0,375% probiotik starbio) yaitu sebesar

1432,68 g/ekor, sedangkan rataan bobot potong ayam pedaging terendah terdapat pada perlakuan R0 (ransum tanpa pemberian probiotik starbio) yaitu sebesar

1386,32 g/ekor.

Tabel 7. Analisis keragaman bobot potong ayam pedaging umur 42 hari

Hasil analisis keragaman pada Tabel 7 menunjukkan bahwa penambahan probiotik starbio dalam ransum ayam pedaging memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap bobot potong ayam pedaging umur 42 hari.

Secara statistik, analisis keragaman bobot karkas ayam pedaging umur 42 hari menunjukan tingkat bobot potong yang relatif sama atau tidak ada perbedaan yang mencolok dari semua perlakuan. Tingkat pertumbuhan bobot badan ayam pedaging yang sama berdampak terhadap tingkat pertumbuhan bobot potong ayam pedaging umur 42 hari. Pertambahan bobot badan ayam pedaging sejalan dengan pertambahan bobot potongnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Blakely and

Bade (1998) yang menyatakan bahwa tujuan utama pemberian ransum dengan kandungan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ternak adalah untuk menghasilkan pertumbuhan yang paling cepat sedapat mungkin dengan jumlah pakan yang paling sedikit, serta hasil akhir yang memuaskan dalam jangka waktu ekonomis yang pendek.

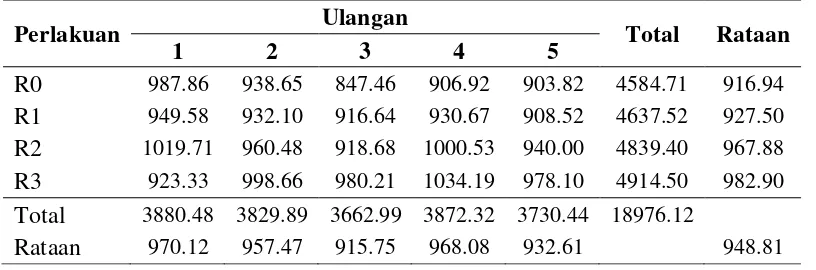

Bobot Karkas

Tabel 8. Rataan bobot karkas ayam pedaging umur 42 hari (g/ekor)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3 4 5

R0 987.86 938.65 847.46 906.92 903.82 4584.71 916.94

R1 949.58 932.10 916.64 930.67 908.52 4637.52 927.50

R2 1019.71 960.48 918.68 1000.53 940.00 4839.40 967.88

R3 923.33 998.66 980.21 1034.19 978.10 4914.50 982.90

Total 3880.48 3829.89 3662.99 3872.32 3730.44 18976.12

Rataan 970.12 957.47 915.75 968.08 932.61 948.81

Tabel 8 menunjukan hasil rataan bobot karkas ayam pedaging umur 42 hari adalah 948.81 g/ekor. Rataan bobot karkas ayam pedaging tertinggi terdapat pada perlakuan R3 (ransum dengan 0,375% probiotik starbio) yaitu sebesar 982.90 g/ekor, sedangkan rataan bobot karkas ayam pedaging terendah terdapat pada perlakuan R0 (ransum tanpa pemberian probiotik starbio) yaitu sebesar 916.94 g/ekor.

Penambahan starbio ke dalam ransum ayam pedaging terhadap bobot karkas ayam pedaging dapat dilihat pengaruhnya dengan melakukan analisis keragaman seperti yang tertera pada Tabel 9.

Tabel 9. Analisis keragaman bobot karkas ayam pedaging umur 42 hari

SK DB JK KT Fhitung Ftabel

Secara statistik, analisis keragaman bobot karkas ayam pedaging umur 42 hari menunjukan tingkat bobot karkas yang relatif sama atau tidak ada perbedaan yang mencolok dari semua perlakuan. Tidak adanya perbedaan ini sesuai dengan pertambahan bobot badan dari ayam pedaging yang tidak berbeda nyata pula. Tingkat produksi karkas sejalan dengan tingkat pertumbuhan bobot badan ayam pedaging. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soeparno (1994) yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya produksi karkas dari ayam pedaging ditentukan dari tingkat pertumbuhan ayam pedaging itu sendiri. Tingkat pertumbuhan yang semakin baik menghasilkan produksi karkas yang semakin baik pula.

Faktor lain yang menyebabkan tidak adanya perbedaan yang mencolok dari bobot karkas ayam pedaging adalah jumlah kandungan nutrisi yang relatif

sama dari semua perlakuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Scott et al. (1982) yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan bobot karkas yang

tinggi dapat dilakukan dengan memberikan ransum dengan imbangan yang baik antara protein, vitamin, mineral dan dengan pemberian ransum yang berenergi tinggi.

Persentase Karkas

Tabel 10. Rataan persentase karkas ayam pedaging umur 42 hari (%)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3 4 5

Tabel 10 menunjukan hasil rataan persentase karkas ayam pedaging umur 42 hari adalah 63.90%. Rataan persentase karkas ayam pedaging tertinggi terdapat pada perlakuan R3 (ransum dengan 0,375% probiotik starbio) yaitu sebesar 65.35%, sedangkan rataan persentase karkas ayam pedaging terendah terdapat pada perlakuan R0 (ransum tanpa pemberian probiotik starbio) yaitu sebesar 62.80%.

Penambahan probiotik starbio ke dalam ransum ayam pedaging terhadap persentase karkas ayam pedaging dapat dilihat pengaruhnya dengan melakukan analisis keragaman seperti yang tertera pada Tabel 11.

Tabel 11. Analisis keragaman persentase karkas ayam pedaging umur 42 hari

SK DB JK KT Fhitung Ftabel

penambahan probiotik starbio tidak terlalu mempengaruhi persentase karkas ayam pedaging.

Persentase karkas dari ayam pedaging yang dihasilkan tidak dalam kondisi normal. Hal ini didukung dengan pernyataan Mc Nitt (1983) yang menyatakan bahwa persentase karkas pedaging yang normal berkisar antara 65 - 67 % dari bobot hidup.

Bobot hidup maupun bobot potong yang dihasilkan ayam pedaging yang tidak berbeda nyata satu sama lain dari semua perlakuan mempengaruhi persentase karkas ayam pedaging yang juga tidak berbeda nyata satu sama lain dari semua perlakuan. Peneliti juga berasumsi dengan faktor lainnya seperti umur, bangsa dan makanan yang sama ikut memberikan pengaruh terhadap persentase karkas ayam pedaging yang tidak berbeda pula. Hal ini didukung dengan pernyataan Morran and Orr (1970) yang menyatakan bahwa persentase karkas dipengaruhi oleh bangsa, umur, jenis kelamin, bobot hidup dan makanan.

Lemak Abdominal

Tabel 12. Rataan lemak abdominal ayam pedaging umur 42 hari (%)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3 4 5

Tabel 12 menunjukan hasil rataan lemak abdominal ayam pedaging umur 42 hari adalah 1.09 %. Rataan persentase lemak abdominal pedaging tertinggi terdapat pada perlakuan R0 (ransum tanpa pemberian probiotik starbio) yaitu sebesar 1.22 %, sedangkan rataan lemak abdominal ayam pedaging terendah terdapat pada perlakuan R3 (ransum dengan 0,375% probiotik starbio) yaitu sebesar 0.93 %.

Penambahan probiotik starbio ke dalam ransum ayam pedaging terhadap lemak abdominal ayam pedaging dapat dilihat pengaruhnya dengan melakukan analisis keragaman seperti yang tertera pada Tabel 13.

Tabel 13. Analisis keragaman lemak abdominal ayam pedaging umur 42 hari

SK DB JK KT Fhitung Ftabel

Hasil analisis keragaman pada Tabel 13 menunjukkan bahwa penambahan probiotik starbio ke dalam ransum ayam pedaging memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap lemak abdominal ayam pedaging umur 42 hari.

perbedaan yang mencolok dari semua perlakuan. Hasil tersebut menggambarkan bahwa penambahan probiotik dalam ransum tidak terlalu mempengaruhi lemak abdominal ayam pedaging.

Dilihat dari rataan lemak abdominal ayam pedaging sampai umur 42 hari diperoleh hasil bahwa semakin tinggi level penambahan probiotik starbio dalam ransum ayam pedaging maka tingkat lemak abdominal ayam pedaging semakin rendah. Hal ini dapat dilihat pada perlakuan R3, dimana level penggunaan probiotik starbio sebesar 0.375 % menghasilkan lemak abdominal dari ayam pedaging sebesar 0.93%. Berbeda halnya dengan perlakuan R3, perlakuan R0 merupakan perlakuan dengan rataan lemak abdominal tertinggi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini peneliti berasumsi bahwa semakin tinggi jumlah lemak abdominal dari ayam pedaging maka semakin rendah kualitas karkas dari ayam pedaging tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sembiring (2001) yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya kualitas karkas ayam pedaging ditentukan dari jumlah lemak abdominal yang terdapat dari ayam pedaging tersebut. Karkas yang baik harus mengandung daging yang banyak, bagian yang dimakan harus baik, mengandung kadar lemak yang tidak tinggi.

Rekapitulasi Hasil Penelitian

Tabel 14. iRekapitulasi bobot potong, bobot karkas, persentase karkas dan lemak abdominal ayam pedaging selama penelitian

Perlakuan Bobot potong (g/ekor)

Bobot karkas (g/ekor)

Persentase karkas (g/ekor)

Lemak abdominal

(%)

R0 1386,32 A 916.94 A 62.80 A 1.22 A

R1 1398,97 A 927.50 A 62.98 A 1.17 A

R2 1426,37 A 967.88 A 64.44 A 1.03 A

R3 1432,68 A 982.90 A 65.15 A 0.93 A

Keterangan : Superscript (A) yang sama menunjukan tidak ada perbedaan dari tiap perlakuan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberian probiotik starbio pada ransum ayam pedaging memberikan pengaruh yang sama terhadap bobot potong, bobot karkas, persentase bobot karkas dan lemak abdominal ayam pedaging

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Anggorodi, H. R., 1979. Ilmu Makanan Ternak Umum. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Anggorodi, H. R., 1984. Ilmu Makanan Ternak Umum. PT Gramedia, Jakarta Anggorodi, H. R., 1985. Ilmu Makanan Ternak Umum. PT Gramedia, Jakarta. Anggorodi, R., 1990, Ilmu Kesehatan Ternak Umum. PT.Gramedia, Jakarta. Arti, T., 2001. Pengujian Bahan Kering, organik UFA. Total dan Kadar N – NH3

Melalui Suplementasi Seng Pada Ransum Domba Berbasis Limbah

Perkebunan Secara In Vitro. Skripsi Departemen Peternakan USU.

Medan.

Barrow, P.A. 1992. Probiotics for Chickens. In : R. Fuller. 1st Ed. Probiotics The Scientific Basic. Chapman and Hall, London. Hal : 225 – 250.

Batubara, L. P., M. D. Sanchez and K. R. Pond, 1995. Feeding of Lambs with Palm Kernel Cake and Mollases. Jurnal Penelitian Peternakan Sungai Putih, Medan

Berg, R. T and Butterfield, R. M, 1972. New concepts in cattle growth. AGC Sydney, Australia.

Blackely, J. and D. H. Bade, 1998. Ilmu Peternakan. Edisi keempat. UGM Press, Yogyakarta.

Davendra, C., 1997. Utilization of Feeding Stuff Fon Research And Development Institute. Serang Malaysia.

Fuller, R. 1989. History and Development of Probiotics, In: Probioticts The Scientific Basic. Ed. Fuller, R. First Ed. Champman & Hall, London.

Hal : 1-10

Hanafiah, K.A., 2000., Rancangan Percobaan Teori dan Aplikasi, Rajawali Press, Jakarta.

Haris, A., 1997. Pengaruh Imbangan Protein-Energi Dalam Ransum dan Strain yang Berbeda Terhadap Berat Karkas dan Lemak Abdominal pada Ayam Pedaging. Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian USU, Medan.

Ketaren, P.P., A.. P. Sinurat, D. Zainuddin, T. Purwadaria dan I.P. Kompiang, 1999. Bungkil Inti Sawit dan Produk Fermentasinya Sebagai Pakan Ayam Pedaging. Jurnal Ilmu Ternak Veteriner 4(2);107-112.

Komot, H., 1989. Tinjauan Mengenai Perlemakan Beberapa Faktor yang Dapat

Mempengaruhi Penimbunan pada Ayam Pedaging. Tesis Fakultas

Pertanian UNPAD, Bandung.

Lembah Hijau Multifarm Indonesia. 2008. Bagaimana Cara Menghemat Biaya Pakan Ternak, Jakarta.

Lembah Hijau Multifarm Indonesia. 2009. www.lembahhijau.com/product.htm Lubis, D. A., 1993. Ilmu Makanan Ternak Pembangunan. Jakarta.

Mahfudz, L. D., 2000. Pengaruh Penggunaan Ampas Tahu Terhadap Efesiensi Penggunaan Protein Oleh Ayam Pedaging. Jurnal Ilmiah, Semarang.

Mc Nitt, J.L., 1983. Livestock Husbandry Techniques. Granada Publishing . Morran, E.T and H.L. Orr., 1970. Influence of Strain on the Carcass. Poult. Sci.

49: 725-729.

Murtidjo, B. A., 1987. Pedoman Meramu Pakan Unggas. Kanisius, Yogyakarta. Muslim, D. A., 1992. Budidaya Mina Itik. Kanisius. Yogyakarta.

National Research Council, 1984. Nutrient Requirement of poultry. National Academy of Science, Washington DC.

Presdi, H., 2001. Pengaruh Pemberian Tepung Bulu Ayam Dalam Ransum

Terhadap Persentase Karkas Ayam Buras Umur 16 Minggu. Skripsi

Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.

Rasyaf, M., 1995. Beternak Ayam Pedaging. Penebar Swadaya, Jakarta.

Rasyaf, M., 1997. Penyajian Makanan Ayam Petelur. Penebar Swadaya, Jakarta. Rasyaf, M., 2000. Beternak Ayam Pedaging. Penebar Swadaya, Jakarta.

Ritonga, H. 1992. Beberapa Cara Menghilangkan Mikroorganisme Patogen. Majalah Ayam dan Telur No. 73 Maret1992. Hal : 24-26.

Scott, M. L., J. M. G. Neshim and R. Young, 1982. Nutrition Or Chicken 3th Ed. Pulbl. By M. L. Scott Association, New York.

Sembiring. P. 2001. Diktat Penuntun Praktikum Produksi Ternak Unggas. USU-Press Medan.

Siregar, A. P., 1980. Tehnik Beternak Ayam pedaging di Indonesia. Merdie Group. Jakarta.

Siregar, A. P., 1994. Tehnik Beternak Ayam Pedaging Indonesia. Margie group, Jakarta.

Soeparno, 1994. Ilmu dan Tekhnologi Daging. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Suharno, B., 2000. Kiat Sukses Berbisnis Ayam. Penebar Swadaya, Jakarta.

Suharto, Winantuningsih dan Rosanto. 1993. Dua Dosen UNS Temukan Starbio

Untuk Penggemukan Ternak Sapi. Harian Jawa Pos. 8 September 1993.

Jakarta.

Tillman. A. D., H. Hartadi, S. Reksohadiprojo, S. Prawirokusumo, S. Lepdosoekojo. 1986. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Fakultas Peternakan, UGM-Press, Yogyakarta.

Triyantini, I.A.K, Abubakar Bintang, dan T, Antawijaya. 1997. Studi Komparatif

Preferensi, Mutu dan Gizi Beberapa Jenis Unggas. Balai Penelitian

Ternak Bogor.

Wahyu, J., 1985. Ilmu Nutrisi Unggas. UGM-Press, Yogyakarta.

Widodo, W., 2002. Nutrisi dan Pakan Unggas Kontekstual. Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Universitas Muhammadiah Malang, Malang.

Lampiran 2. Data pertambahan bobot badan ayam pedaging umur 1 – 42 hari (g/ekor/minggu)

Perlakuan BB Awal Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5 Minggu 6

R01 44.40 129.20 248.40 256.00 260.00 275.20 292.00

R02 43.60 122.00 249.60 252.40 270.40 262.80 298.40

R03 43.60 116.00 218.00 243.60 257.60 256.40 264.40

R04 44.80 106.00 236.00 247.60 263.60 274.00 282.80

R05 44.00 110.00 233.60 258.40 250.00 271.60 270.00

R11 45.60 130.00 239.60 255.60 262.40 275.20 281.60

R12 44.00 136.80 224.00 259.20 270.40 265.20 269.20

R13 44.80 105.60 252.40 251.20 260.40 263.20 280.40

R14 43.20 116.80 243.60 247.00 266.40 280.40 291.20

R15 44.40 105.60 238.00 254.00 253.20 272.40 290.00

R21 44.00 137.60 258.80 257.20 272.00 274.80 281.20

R22 44.80 131.20 227.60 255.60 278.80 276.00 269.60

R23 46.40 113.60 225.60 254.80 267.60 273.60 290.40

R24 46.80 138.00 253.20 245.60 265.60 278.40 300.40

R25 44.80 137.60 228.40 256.00 276.80 266.80 287.60

R31 45.60 117.60 230.80 256.40 267.20 265.20 285.60

R32 45.60 138.00 225.20 256.80 280.40 279.60 291.20

R33 44.80 139.20 228.00 248.00 279.60 274.40 292.40

R34 46.00 133.60 280.40 255.60 263.20 278.00 290.00

Lampiran 3. Data bobot potong, bobot karkas dan persentase karkas ayam pedaging umur 42 hari (g/ekor)

Perlakuan Minggu 6 Bobot Karkas % Karkas

R01 1505.2 987.86 65.63

R02 1499.2 938.65 62.61

R03 1399.6 861.45 61.55

R04 1454.8 906.92 62.34

R05 1437.6 903.82 62.87

R11 1490 949.58 63.73

R12 1468.8 932.10 63.46

R13 1458 916.64 62.87

R14 1488.6 930.67 62.52

R15 1457.6 908.52 62.33

R21 1525.6 1019.71 66.84

R22 1483.6 960.48 64.74

R23 1472 918.68 62.41

R24 1528 1000.53 65.48

R25 1498 940.00 62.75

R31 1468.4 923.33 62.88

R32 1516.8 998.66 65.84

R33 1506.4 980.21 65.07

R34 1546.8 1034.19 66.86

Lampiran 4. Rataan lemak abdominal ayam pedaging umur 42 hari (g/ekor)

Perlakuan Ayam Total Rataan

1 2 3 4 5

R01 34 26 20 32 32 144 28.80

R02 20 8 12 12 12 64 12.80

R03 10 14 16 18 12 70 14.00

R04 26 12 10 6 14 68 13.60

R05 12 30 8 20 8 78 15.60

R11 10 10 18 10 12 60 12.00

R12 18 10 20 18 20 86 17.20

R13 16 14 30 14 10 84 16.80

R14 24 14 20 18 10 86 17.20

R15 20 22 16 14 20 92 18.40

R21 10 20 6 16 12 64 12.80

R22 14 16 12 11 16 69 13.80

R23 12 26 14 24 10 86 17.20

R24 14 10 14 6 16 60 12.00

R25 18 20 12 22 14 86 17.20

R31 14 10 12 12 10 58 11.60

R32 8 18 12 14 16 68 13.60

R33 22 14 6 10 14 66 13.20

R34 12 12 22 22 20 88 17.60

Lampiran 5. Susunan Formulasi Ransum Fase Starter

Bahan Pakan Jumlah ( Kg ) % PK % EM % SK % LK % Ca % P

T. Jagung 33 2.838 1112.1 0.66 1.284 0.006 0.003

T. Ikan 8 4.4 232.8P- 0.08 0.72 0.44 0.224

B. Kedelai 23.7 11.376 675.45 1.422 0.2081 0.06937 0.05781

Dedak Halus 1 0.13091 16.3 0.12909 0.12909 0.00127 0.00182

BIS 15 2.31 421.5 1.44 1.17 0.087 0.0465

Solid Dekanter 15 1.995 426 2.445 2.055 0.0795 0.0495

Top Mix 0.1 0 0 0 0 0 0

DCP 0.11 0 0 0 0 0.0253 0.0198

Minyak 3.59 0 315.92 0 0 0 0

Metionin 0.5 0 0 0 0 0 0

Lampiran 6. Susunan Formulasi Ransum Fase Finisher

Bahan Pakan Jumlah ( Kg ) % PK % EM % SK % LK % Ca % P

T. Jagung 39 3.354 1314.3 0.78 1.51746 0.00709 0.00355

T. Ikan 8 4.4 232.8 0.08 0.72 0.44 0.224

B. Kedelai 15.8 7.584 450.3 0.948 0.13873 0.04624 0.03854

Dedak Halus 3 0.39273 48.9 0.38727 0.38727 0.00382 0.00546

BIS 15 2.31 421.5 1.44 1.17 0.087 0.0465

Solid Dekanter 15 1.995 426 2.445 2.055 0.0795 0.0495

Top Mix 0.1 0 0 0 0 0 0

DCP 0.12 0 0 0 0 0.0276 0.0216

Minyak 3.48 0 306.24 0 0 0 0

Metionin 0.5 0 0 0 0 0 0