PENGARUH PEMBERIAN BUNGKIL INTI SAWIT (BIS) TERMODIFIKASI TERHADAP EFEK IMMUNOMODULASI PADA

AYAM PEDAGING UMUR 42 HARI

SKRIPSI

Oleh :

ROI MARTINUS TUMANGGOR 050306047

DEPARTEMEN PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PENGARUH PEMBERIAN BUNGKIL INTI SAWIT (BIS) TERMODIFIKASI TERHADAP EFEK IMMUNOMODULASI PADA

AYAM

PEDAGING UMUR 42 HARI

SKRIPSI

Oleh :

ROI MARTINUS TUMANGGOR 050306047/ ILMU PRODUKSI TERNAK

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

DEPARTEMEN PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Penelitian : Pengaruh Pemberian Bungkil Inti Sawit (BIS) Termodifikasi

Terhadap Efek Immunomodulasi Pada Ayam Pedaging

Umur 42 Hari.

Nama : Roi Martinus Tumanggor NIM : 050306047

Departemen : iPeternakan

Disetujui Oleh : Komisi Pembimbing

Ir. Eniza Saleh, MS

Ketua Anggota Ir. Soehadi Aris

Diketahui Oleh :

Ketua Departemen

Prof. Dr. Ir. Zulfikar Siregar, MP

ABSTRAK

ROI MARTINUS TUMANGGOR: Pengaruh Pemberian Bungkil Inti Sawit (BIS) Termodifikasi Terhadap Efek Immunomodulasi Pada Ayam Pedaging Umur 42 Hari. Dibimbing oleh ENIZA SALEH dan SOEHADI ARIS.

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Ternak, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara pada September – November 2009 menggunakan metode rancangan acak lengkap. Parameter yang dianalisis adalah Titer ND (Newcastle Desease), Titer IBD (Infectious Bursal Desease), dan Analisis Komponen Darah (eritrosit, hematokrit dan hemoglobin).

Bungkil inti sawit dapat digunakan sebagai alternatif antibiotik dalam ransum karena kapasitasnya menghambat kolonisasi bakteri merugikan pada ternak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek BIS termodifikasi dalam ransum terhadap sistem kekebalan pada ayam broiler. Proses modifikasi BIS dilakukan menggunakan enzim β - mannanase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan BIS termodifikasi dapat menurunkan kolonisasi bakteri E. coli pada ayam pedaging. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan BIS termodifikasi dalam ransum memberi pengaruh sangat nyata pada parameter titer ND (Newcastle Desease), sedangkan pada parameter Titer IBD (Infectious Bursal

Desease), dan Analisis Komponen Darah (eritrosit, hematokrit dan hemoglobin)

memberikan pengaruh yang tidak nyata. Hasil terbaik diperoleh pada penggunaan BIS termodifikasi sebanyak 2%.

ABSTRACT

ROI MARTINUS TUMANGGOR : The effect of Supplementation Modified Palm

Kernel Meal (PKM)) On the Effect of Immunomodulasi At Age 42 Days of Broiler Chicken Supervised by ENIZA SALEH and SOEHADI ARIS.

Research conducted in Animal Biology Veterinery Laboratory at animal husbandry departement of Agriculture faculty of North Sumatera university at the September - November 2009 by using completely randomized design. Titer of ND (Newcastle Disease), titer of IBD (Infectious Bursal Disease), and Blood Component Analysis (erythrocyte, hematocrit and haemoglobin).

Palm kernel Meal (PKM) can be used as an alternative to antibiotics in the ration because of its ability to inhibit harmful bacterial colonization of cattle. The purpose of this study is to investigate the influence PKM changed in ration on the immune system of broiler chickens. PKM modification process carried out by using the enzyme β - mannanase. Results showed that use of PKM changed can reduce bacterial colonization E. coli in broilers. Can be concluded that the use of PKM ration modified to provide a very real effect on the parameters titer ND (Newcastle Disease), whereas in IBD parameters titer (Infectious bursal disease), and Blood Component Analysis (erythrocyte, hematocrit and haemoglobin) were not significant effects. The best results obtained on the use changed as much as 2% PKM.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kabanjahe 05 Maret 1986 dari ayah Arsenius

Tumanggor (alm) dan ibu Lastri br. Situmorang. Penulis merupakan putra pertama

dari dua bersaudara.

Tahun 2004 penulis lulus dari SMU Negeri 1 Sidikalang, Kab. Dairi,

Sumatera Utara dan pada tahun 2005 masuk ke Fakultas Pertanian Universitas

Sumatera Utara melalui jalur SPMB. Penulis memilih program studi Ilmu

Produksi ternak, Departemen Peternakan.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif sebagai anggota Himpunan

Mahasiswa Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

Penulis melaksanakan PKL di Kelurahan Gunung Maligas Kabupaten

Simalungun, Pematang Siantar dari tanggal 20 Juni sampai 20 Juli 2008.

Melaksanakan penelitian pada September 2009 hingga November 2009 di

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas

berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul ” Pengaruh Pemberian Bungkil Inti Sawit (BIS) Terhadap Efek

Immunomodulasi Pada Ayam Pedaging Umur 42 Hari”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu

Ir. Eniza Saleh, MS. selaku ketua komisi pembimbing dan Bapak Ir. Soehadi Aris

selaku anggota komisi pembimbing serta kepada Bapak Dr. Ir. Ma’aruf Tafsin,

MSi. selaku dosen pembimbing lapangan yang telah membimbing dan

memberikan berbagai masukan berharga kepada penulis dari mulai menetapkan

judul, melakukan penelitian sampai pada ujian akhir.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua staf pengajar dan

pegawai di Departemen Peternakan USU, Medan, serta rekan-rekan mahasiswa

yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2010

DAFTAR ISI

Sistem Kekebalan Tubuh Ayam Pedaging ... 13

Newcastle Desease (ND) ... 14

Infectious Bursal Desease (IBD) ... 16

Darah ... 18

Parameter Penelitian ... 24

1. Titer ND (Newcastle Desease) ... 24

2. Titer IBD (Infectious Bursal Desease)... 24

3. Sel darah merah (Eritrosit) ... 24

4. Hematokrit (PCV) ... 24

HASIL DAN PEMBAHASAN

Titer ND (Newcastle Desease) ... 27

Titer IBD (Infectious Bursal Desease) ... 29

Sel darah merah (Eritrosit) ... 31

Hematokrit (PCV) ... 33

Hemoglobin (Hb) ... 35

Rekapitulasi hasil penelitian ... 37

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 38

Saran ... 38

DAFTAR PUSTAKA ... 39

DAFTAR TABEL

No... Hal

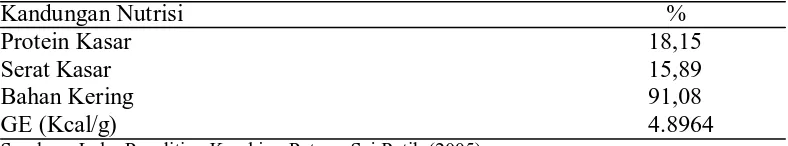

1. Komposisi zat nutrisi Bungkil Inti Sawit (BIS) ... 4

2. Persentase komponen gula netral pada Bungkil Inti Sawit (BIS) ... 5

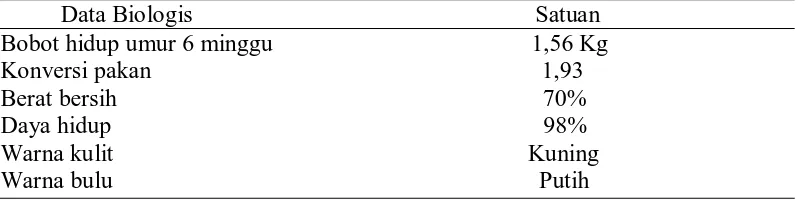

3. Ciri ayam pedaging AA CP-707 ... 6

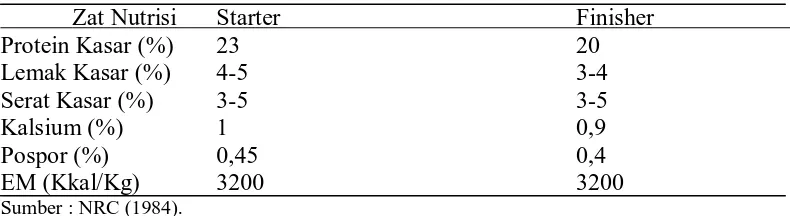

4. Kebutuhan zat makanan ayam pedaging fase starter dan finisher ... 7

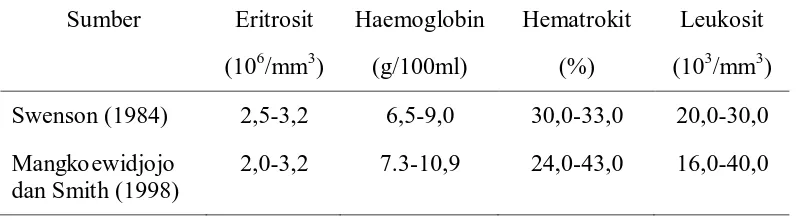

5. Nilai normal jumlah eritrosit, hemoglobin, hematokrit dan leuko sit ayam pedaging ... 19

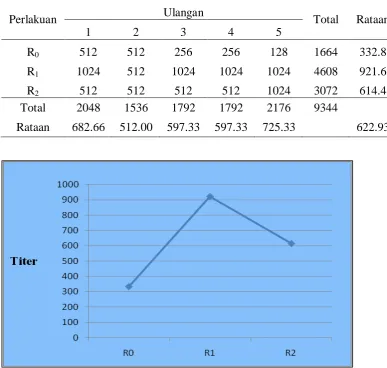

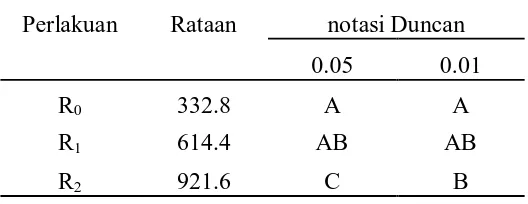

6. Rataan titer ND (NewcastleDesease) ayam pedaging umur 42 hari ... 27

8. Analisis keragaman titer ND (Newcastle Desease) ayam pedaging umur 42 hari ... 28

9. Uji duncan ayam pedaging umur 42 hari... 29

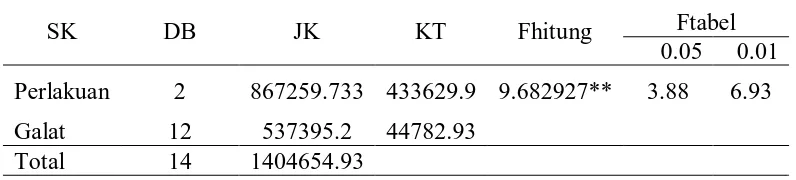

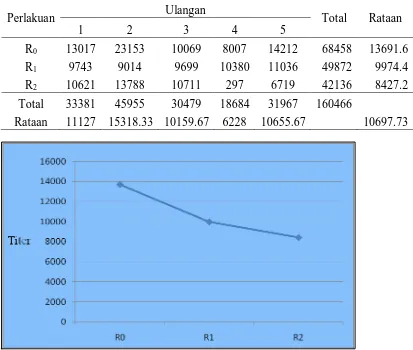

10. Rataan titer IBD (Infectious Bursal Desease) ayam pedaging umur 42 hari ... 30

11. Analisis keragaman titer IBD (Infectious Bursal Desease) ayam pedaging umur 42 hari ... 31

12. Rataan eritrosit ayam pedaging umur 42 hari ... 32

13. Analisis kekeragaman eritrosit ayam pedaging umur 42 hari ... 33

14. Rataan hematokrit (PCV) ayam pedaging umur 42 hari ... 33

15. Analisis keragaman hematokrit (PCV) ayam pedaging umur 42 hari... 35

16. Rataan haemoglobin (Hb) ayam pedaging umur 42 hari... 35

17. Analisis keragaman haemoglobin (Hb) ayam pedaging umur 42 hari .. 36

DAFTAR GAMBAR

No... Hal 1. Diagram rataan titer ND (Newcastle Desease) ayam pedaging umur 42

hari ... 27

2. Diagram rataan titer IBD (Infectious Bursal Desease) ayam pedaging umur 42 hari ... 30

3. Diagram rataan Eritrosit ayam pedaging umur 42 hari ... 32

4. Diagram rataan Hematokrit (PCV) ayam pedaging umur 42 hari ... 34

DAFTAR LAMPIRAN

No... Hal

1. Susunan ransum ... 43

2. Skema modifikasi bungkil inti sawit yang diaplikasi untuk ayam pedaging ... 44

3. Skema pengambilan darah ayam pedaging sebagai spesimen untuk uji laboratoris ... 44

4. Rataan konsumsi ransum ayam pedaging selama penelitian (g/ekor/minggu) ... 45

5. Analisis keragaman konsumsi ransum ayam pedaging selama penelitian.. ... 45

6. Rataan titer ND (NewcastleDesease) ayam pedaging umur 42 hari ... 45

7. Analisis ragam titer ND (Newcastle Desease) ayam pedaging umur 42 hari ... 46

ABSTRAK

ROI MARTINUS TUMANGGOR: Pengaruh Pemberian Bungkil Inti Sawit (BIS) Termodifikasi Terhadap Efek Immunomodulasi Pada Ayam Pedaging Umur 42 Hari. Dibimbing oleh ENIZA SALEH dan SOEHADI ARIS.

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Ternak, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara pada September – November 2009 menggunakan metode rancangan acak lengkap. Parameter yang dianalisis adalah Titer ND (Newcastle Desease), Titer IBD (Infectious Bursal Desease), dan Analisis Komponen Darah (eritrosit, hematokrit dan hemoglobin).

Bungkil inti sawit dapat digunakan sebagai alternatif antibiotik dalam ransum karena kapasitasnya menghambat kolonisasi bakteri merugikan pada ternak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek BIS termodifikasi dalam ransum terhadap sistem kekebalan pada ayam broiler. Proses modifikasi BIS dilakukan menggunakan enzim β - mannanase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan BIS termodifikasi dapat menurunkan kolonisasi bakteri E. coli pada ayam pedaging. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan BIS termodifikasi dalam ransum memberi pengaruh sangat nyata pada parameter titer ND (Newcastle Desease), sedangkan pada parameter Titer IBD (Infectious Bursal

Desease), dan Analisis Komponen Darah (eritrosit, hematokrit dan hemoglobin)

memberikan pengaruh yang tidak nyata. Hasil terbaik diperoleh pada penggunaan BIS termodifikasi sebanyak 2%.

ABSTRACT

ROI MARTINUS TUMANGGOR : The effect of Supplementation Modified Palm

Kernel Meal (PKM)) On the Effect of Immunomodulasi At Age 42 Days of Broiler Chicken Supervised by ENIZA SALEH and SOEHADI ARIS.

Research conducted in Animal Biology Veterinery Laboratory at animal husbandry departement of Agriculture faculty of North Sumatera university at the September - November 2009 by using completely randomized design. Titer of ND (Newcastle Disease), titer of IBD (Infectious Bursal Disease), and Blood Component Analysis (erythrocyte, hematocrit and haemoglobin).

Palm kernel Meal (PKM) can be used as an alternative to antibiotics in the ration because of its ability to inhibit harmful bacterial colonization of cattle. The purpose of this study is to investigate the influence PKM changed in ration on the immune system of broiler chickens. PKM modification process carried out by using the enzyme β - mannanase. Results showed that use of PKM changed can reduce bacterial colonization E. coli in broilers. Can be concluded that the use of PKM ration modified to provide a very real effect on the parameters titer ND (Newcastle Disease), whereas in IBD parameters titer (Infectious bursal disease), and Blood Component Analysis (erythrocyte, hematocrit and haemoglobin) were not significant effects. The best results obtained on the use changed as much as 2% PKM.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penggunaan bahan pakan konvensional saat ini, ternyata masih belum

memberikan jawaban atas tuntutan produktivitas yang tinggi dan ancaman

patogen tersebut. Hal ini disebabkan karena peternakan ayam pedaging komersil

banyak berhadapan dengan faktor cekaman yang tinggi (internal dan eksternal)

seperti tuntutan produktivitas yang tinggi dan ancaman patogen (bakteri dan

virus). Beberapa upaya telah ditempuh untuk mengatasi hal tersebut seperti

melakukan vaksin, sanitasi ataupun penggunaan antibiotik. Upaya tersebut

disamping mempunyai banyak manfaat juga mempunyai keterbatasan, sebagai

contoh untuk antibiotik sekarang ini ditemukan beberapa strain bakteri yang

resisten terhadap antibiotik. Selain itu penggunaannya terutama pada negara maju

pengaturannya sangat ketat karena akan berpengaruh pada aspek keamanan

pangan untuk manusia.

Upaya alternatif dicoba untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diantaranya

dengan menggunakan karbohidrat. Devegowda et al. (1997) melaporkan bahwa

tiga oligosakarida utama yang dapat memperbaiki produksi ternak, yaitu

mannanoligosakarida (MOS), fruktooligosakarida, dan galaktooligosakarida, dan

MOS dilaporkan memberikan hasil yang paling baik. Keterbatasan tersebut dapat

diangkat menjadi sebuah potensi untuk menggunakan bungkil inti sawit (BIS)

sebagai mannanoligosakarida (MOS) yang sejauh ini lebih banyak dikembangkan

dari Saccharomyces cerevisiae. Mannanoligosakarida (MOS) banyak memberikan

akan datang akan dapat dijadikan alternatif antibiotik yang digunakan dalam

pakan.

Bungkil inti sawit (BIS) adalah produk samping industri pengolahan

kelapa sawit yang mempunyai ketersediaan tinggi di Sumatera Utara. Sampai

sejauh ini BIS hanya digunakan sebagai salah satu komponen pakan untuk ternak

monogastrik atau ruminansia. Penggunaan bungkil inti sawit (BIS) pada ternak

monogastrik terbatas karena adanya struktur mannan dalam ikatan yang sulit

dipecah oleh enzim pencernaan.

Salah satu faktor pembatas penggunaan bungkil inti sawit (BIS) terutama

pada ternak monogastrik adalah kandungan serat yang tinggi dan komponen

dominannya adalah berupa mannose yang mencapai 56,4% dari total dinding sel

bungkil inti sawit (BIS) dan ada dalam bentuk ikatan β-mannan

(Daud et al. 1993). Selanjutnya Tafsin (2007) melaporkan komponen gula yang

terdeteksi dari ekstraksi bungkil inti sawit (BIS) tersusun atas komponen

mannose, glukosa dan galaktosa dengan rasio mendekati 3: 1: 1. kandungan

mannan yang tinggi disamping faktor pembatas juga dapat dianggap sebagai

potensi untuk mendapatkan imbuhan pakan seperti prebiotik yang akan

meningkatkan kesehatan ternak. Sundu et al. (2005) menduga bahwa ada

kesamaan antara bungkil inti sawit (BIS) dengan mannanoligosakarida (MOS)

yang akan memperbaiki kesehatan dan sistem kekebalan ternak unggas.

Produk yang dihasilkan dari proses fermentasi akan mengalami

perubahan-perubahan yang menguntungkan seperti perbaikan mutu bahan pakan

baik dari aspek gizi maupun daya cernanya serta meningkatkan daya simpannya.

struktur mannan yang terdapat pada bungkil inti sawit (BIS) sebagai pengendali

Eschericia coli di dalam saluran pencernaan dan sebagai immunomodulator pada

ternak unggas.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan bungkil inti sawit

(BIS) termodifikasi sebagai pengendali patogen dan dampaknya terhadap sistem

kekebalan tubuh atau efek immunodulasi pada ayam pedaging.

Hipotesis Penelitian

Diduga dengan pemberian bungkil inti sawit (BIS) termodifikasi pada dua

kondisi yaitu tanpa infeksi dan dengan infeksi Eschericia coli memberikan

pengaruh terhadap perubahan penampilan ternak dan sistem kekebalan atau efek

immunomodulasi pada ayam pedaging.

Kegunaan Penelitian

- Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang penggunaan bungkil inti sawit

(BIS) termodifikasi yang di uji tantang Eschericia coli sebagai immunomodulator

untuk ternak unggas

- Sebagai bahan informasi bagi para peneliti dan kalangan akademis maupun

instansi yang berhubungan dengan peternakan.

- Sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat menempuh

ujian sarjana peternakan pada Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara,

TINJAUAN PUSTAKA

Bungkil Inti Sawit

Bungkil inti sawit (BIS) adalah hasil ikutan dari industri pengolahan

kelapa sawit dan di Indonesia ketersediaannya sangat tinggi. Luas lahan kelapa

sawit pada tahun 2004 di proyeksikan sekitar 4,4 juta ha (Jakarta Future Exchange

2001) dan pada tahun 2006 mencapai luas 5,2 juta ha . Produksi tandan buah segar

kelapa sawit sekitar 12,5 – 27,5 ton/ha, dan sekitar 2 % nya menjadi bungkil inti

sawit (Sinurat 2001). Penggunaan BIS sebagai salah satu pakan potensial telah

banyak dilaporkan baik pada ternak ruminansia (Elisabeth dan Ginting 2003;

Mathius et al. 2003), ternak ayam (Sundu dan Dingle 2005), bahkan ikan (Keong

dan Chong 2002).

Kandungan protein bungkil inti sawit (BIS) lebih rendah dari bungkil lain.

Namun demikian masih layak dijadikan sebagai sumber protein. Kandungan asam

amino esensialnya cukup lengkap dan imbangan kalsium dan fosfor cukup baik

(Lubis, 1993).

Adapun komposisi zat nutrisi bungkil inti sawit (BIS) dapat dilihat pada

Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi zat nutrisi bungkil inti sawit (BIS)

Kandungan Nutrisi %

Protein Kasar 18,15

Serat Kasar 15,89

Bahan Kering 91,08

GE (Kcal/g) 4.8964

Persentase komponen gula netral pada bungkil inti sawit (BIS) dapat

dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Persentase komponen gula netral pada bungkil inti sawit (BIS)

Netral Persentase dari dinding sel (%)

Mannosa 56,4 + 7,0

Ayam pedaging merupakan salah satu alternatif yang dipilih dalam upaya

pemenuhan kebutuhan protein hewani karena ayam pedaging memiliki

pertumbuhan dan pertambahan berat badan yang sangat cepat, efisiensi pakan

cukup tinggi, ukuran badan besar dengan bentuk dada yang lebar, padat dan berisi

sehingga sangat efisien diproduksi. Dalam jangka waktu 5 – 6 minggu ayam

pedaging tersebut dapat mencapai berat hidup 1,4 – 1,6 Kg dan bila dipelihara

sampai umur 7 – 8 minggu ayam pedaging dapat mencapai berat hidup 1,8 – 2,0

Kg. Secara umum ayam pedaging dapat memenuhi selera konsumen atau

masyarakat, selain dari pada itu ayam pedaging lebih dapat terjangkau oleh

masyarakat karena harganya relatif murah (Rasyaf, 1997).

Menurut Irawan (1996) ditinjau dari genetis, ayam pedaging sengaja

diciptakan agar dalam waktu singkat dapat segera dimanfaatkan hasilnya. Jadi

istilah pedaging adalah untuk menyebut strain ayam hasil budidaya teknologi

yang memiliki karakteristik ekonomis, memiliki pertumbuhan cepat sebagai

penghasil daging, konversi pakan sangat irit, siap dipotong pada umur muda, serta

kandungan protein tinggi. Adapun ciri ayam pedaging AA CP-707 dapat dilihat

pada Tabel 3.

Tabel 3. Ciri Ayam Pedaging AA CP-707

Data Biologis Satuan

Ransum merupakan salah satu faktor yang penting untuk keberhasilan

usaha pemeliharaan ayam pedaging. Ransum adalah campuran bahan-bahan untuk

memenuhi zat-zat ransum yang seimbang dan tepat. Seimbang dan tepat berarti

zat makanan tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Ransum yang diberikan

harus mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral dan air. Tujuan

utama pemberian ransum pada ayam untuk menjamin pertambahan berat badan

yang paling ekonomis selama pertumbuhan (Rasyaf, 1995).

Menurut AAK (1994) konsumsi di daerah tropis dipengaruhi oleh

kandungan energi ransumnya. Kandungan yang rendah dalam ransum

menyebabkan unggas akan meningkatkan konsumsi ransumnya guna memenuhi

kebutuhan energi setiap harinya tetapi dibatasi oleh tembolok dalam sistem

pencernaan. Maka bila energi ransum terlalu rendah, akan menyebabkan defisiensi

energi. Sebaliknya ransum dengan kandungan energi tinggi menyebabkan unggas

mengkonsumsi ransum sedemikian rupa sehingga unggas kenyang akan energi

Adapun kebutuhan zat makanan ayam pedaging fase starter dan finisher

dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kebutuhan zat makanan ayam pedaging fase starter dan finisher

Protein Kasar (%) 23 20

Zat Nutrisi Starter Finisher

Lemak Kasar (%) 4-5 3-4

Serat Kasar (%) 3-5 3-5

Kalsium (%) 1 0,9

Pospor (%) 0,45 0,4

EM (Kkal/Kg) 3200 3200

Sumber : NRC (1984).

Bagi ayam pedaging jumlah konsumsi yang banyak bukanlah merupakan

jaminan mutlak untuk menjamin pertumbuhan dan produksi puncak. Kualitas dari

bahan makanan dan keserasian komposisi gizi sesuai dengan kebutuhan

pertumbuhan merupakan dua hal mutlak yang menentukan tercapai performans

puncak (Wahyu, 1992).

Tujuan pemberian ransum pada ayam adalah untuk memenuhi kebutuhan

hidup pokok dan berproduksi. Untuk produksi maksimum dilakukan dalam

jumlah cukup, baik kualitas maupun kuantitas. Ransum pedaging harus seimbang

antara kandungan protein dengan energi dalam ransum. Disamping itu kebutuhan

vitamin dan mineral juga harus diperhatikan. Sesuai dengan tujuan

pemeliharaannya yaitu memproduksi daging sebanyak-banyaknya dalam waktu

singkat, maka jumlah pemberian pakan tidak dibatasi (ad-libitum). Ayam

pedaging selama masa pemeliharaannya mempunyai dua macam pakan yaitu

Sistem Pencernaan Ayam Pedaging

Pencernaan adalah penguraian makanan ke dalam zat-zat makanan dalam

saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan

tubuh (Anggorodi, 1985).

Peranan utama dari pencernaan adalah mencerna makanan secara mekanik,

fisik, dan kimia, menyerap zat makanan yang diperlukan tubuh seperti air,

karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta mengolah dan membuang

ampas pencernaan (Church, 1973).

Ayam merupakan ternak non-ruminansia yang artinya ternak yang

mempunyai lambung sederhana atau monogastrik. Pada umumnya bagian-bagian

penting dari alat pencernaan adalah mulut, farinks, esofagus, lambung, usus halus

dan usus besar. Makanan yang bergerak dari mulut sepanjang saluran pencernaan

oleh gelombang peristaltik yang disebabkan karena adanya kontraksi otot di

sekeliling saluran (Tillman et al., 1991).

Seperti kita ketahui bahwa ayam tidak mempunyai gigi geligi untuk

mengunyah ransum sebagaimana ternak lainnya, namun punya paruh yang dapat

melumatkan makanan. Oleh karena itu, daya cerna ayam terhadap ransumnya

lebih rendah 10% dari pada ternak lain (Kartadisastra, 1994).

Pati dan gula mudah dicerna oleh unggas sedangkan pentosan dan serat

kasar (sellulosa, hemisellulosa, dan lignin) sulit dicerna. Saluran pencernaan pada

unggas sangat pendek dibandingkan ternak lain, sehingga jasad renik mempunyai

waktu yang sedikit untuk mencerna karbohidrat kompleks (Anggorodi, 1985).

Pencernaan secara mekanik tidak terjadi di dalam mulut melainkan di

kaca yang sengaja dimakan, lalu masuk ke dalam usus halus lalu di sinilah terjadi

proses pencernaan dengan menggunakan enzim-enzim pencernaan yang

disekresikan oleh usus halus, seperti cairan duodenum, empedu, pankreas, dan

usus. Di dalam usus besar terjadi proses pencernaan yang dilakukan oleh jasad

renik yang berfungsi sebagai penghancur protein yang tidak dapat diserap oleh

usus halus (proteolitik) (Tillman et al., 1991).

Di dalam empedal bahan-bahan makanan mendapat proses pencernaan

secara mekanis. Partikel-partikel yang besar secara mekanik akan diperkecil

dengan tujuan memudahkan proses pencernaan enzimatis di dalam mulut ataupun

di dalam saluran pencernaan berikutnya. Untuk memudahkan proses pencernaan

mekanis maupun enzimatis dalam mempersiapkan ransum ternak banyak

dilakukan dengan menggiling bahan-bahan ransum tersebut (Parakkasi, 1990).

Escherichia coli

Superdomain: Phylogenetica, Filum: Proteobacteria, Kelas: Gamma

Proteobacteria, Ordo: Enterobacteriales, Famili: Enterobacteriaceae, Genus:

Escherichia, Species: Eschericia coli

Escherichia coli adalah bakteri batang pendek gram negatif dengan ukuran

1,1 – 1,5 µm x 2- 6 µm, kadang-kadang berbentuk oval bulat, tersusun tunggal

atau berpasangan. Banyak galur mempunyai kapsul atau mikrokapsul. Dapat

bersifat motil maupun non motil. Bersifat fakulatif anearob yang mempunyai tipe

metabolisme respirasi maupun fermentasi. Eschericia coli tumbuh optimal pada

suhu 37°C, membentuk koloni bulat konveks dengan pinggir yang nyata. Pada

media Mc Conkey koloni berwarna merah jambu karena ada peragian laktosa

Faktor virulensi Eschericia coli dipengaruhi oleh ketahanannya terhadap

pagositosis, kemampuan perlekatan terhadap epitel sel pernafasan dan

ketahanannya terhadap daya bunuh oleh serum. Eschericia coli yang patogen ini

mempunyai struktur dinding sel yang disebut “pili” yang tidak ditemukan pada

serotipe yang tidak patogen (Tabbu, 2000), dan “pili” inilah yang berperan dalam

kolonisasi (Lay dan Hastowo, 1992).

Ada tiga macam struktur antigen yang penting dalam klasifikasi

Eschericia coli yaitu, antigen O (Somatik), antigen K (Kapsel) dan antigen H

(Flagella) (Gupte, 1990; Lay dan Hastowo, 1992). Determinan antigen (tempat

aktif suatu antigen) O terletak pada bagian liposakarida, bersifat tahan

panas dan dalam pengelompokannya diberi nomor 1,2,3 dan seterusnya. Antigen

K merupakan polisakarida atau protein, bersifat tidak tahan panas dan

berinterferensi dengan aglutinasi O, sedangkan antigen H mengandung

protein, terdapat pada flagella yang bersifat termolabil. Pada saat ini telah

diketahui ada 173 grup serotipe antigen O, 74 jenis antigen K dan 53 jenis

antigen H (Barnes dan Gross, 1997).

Dalam kondisi normal Eschericia coli terdapat di dalam saluran

pencernaan ayam. Sekitar 10−15 persen dari seluruh Eschericia coli yang

ditemukan di dalam usus ayam yang sehat tergolong serotipe patogen. Bagian

usus yang paling banyak mengandung kuman tersebut adalah jejunum,

ileum dan sekum. Jenis Eschericia coli yang terdapat di dalam usus tidak selalu

sama dengan jenis yang ditemukan pada jaringan lain. Sebagai agen

penyakit sekunder, Eschericia coli sering mengikuti penyakit lain, misalnya

Kenyataan di lapangan, timbulnya kasus kolibasilosis, terutama akibat

pengaruh imunosupresif dari Gumboro (ayam pedaging lebih dominan

dibanding petelur) dan sebagai penyakit ikutan pada Chronic Respiratory

Disease (CRD), Infectious Coryza (Snot), Swollen Head Syndrome (SHS),

Infectious Laryngo Tracheitis (ILT) dan koksidiosis (Tabbu, 2000).

Tabbu (2000) mengatakan bahwa, Eschericia coli akan bermultiplikasi

secara cepat di dalam usus DOC yang baru menetas. Infeksinya akan menyebar

secara cepat dari DOC yang satu ke DOC lainnya di dalam indukan buatan

(brooder), terutama bila umbilicus belum tertutup sempurna. Kematian

mungkin saja tidak terjadi, tetapi litternya sudah tercemari oleh bakteri.

Mannanoligosakarida (MOS)

Kemampuan lain dari MOS adalah dapat merangsang sistem kekebalan

(Spring, 1997). Mekanisme MOS sebagai immunomodulator belum sepenuhnya

diketahui (Swanson et al. 2002). Selanjutnya Shashidara et al. (2003) menjelaskan

bahwa sel pertahanan tubuh pada GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue)

mendeteksi kehadiran mikroba akibat adanya molekul unik yang disebut PAMP

(Patogen-Associated Moleculer Pattern) yang selanjutnya akan mengaktifkan

sistem kekebalan. Penggunaan bahan yang bersifat immunomodulator sangat

penting dilakukan untuk mengatasi banyaknya cekaman yang dapat mengganggu

respon kekebalan tubuh ayam.

Mannan merupakan sumber biomasa setelah sellulosa dan xylan yang

masih belum banyak dimanfaatkan. Dari degradasi mannan dengan beberapa jenis

berfungsi sebagai komponen pangan fungsional. Limbah biomasa dari industri

perkebunan di Indonesia yang mengandung polisakarida mannan seperti limbah

bungkil kelapa sawit, kopra dan kopi dapat dimanfaatkan untuk produksi mannosa

dan manno-oligosakarida tersebut. Dari hasil uji aktivitas enzim mannanase dari

sekitar 488 mikroba lokal koleksi BTCC (Biotechnology Culture Collection) telah

diperoleh sedikitnya 6 isolat yang memiliki aktivitas tinggi dalam degradasi

substrat mannan. Metoda mutasi dengan UV digunakan untuk meningkatkan

produksi enzim oleh mikroba yang memiliki aktivitas mendegradasi mannan. Dua

pendekatan dilakukan dalam proses produksi, yaitu 1) Melakukan preparasi

substrat mannan secara kimia kemudian baru mereaksikan dengan enzim kasar

yang diproduksi. 2) Melakukan fermentasi langsung dengan subtrat bungkil tanpa

preparasi khusus. Untuk itu telah dilakukan analisa ekstraksi mannan dari bungkil

secara kimia. Hasil hidrolisis subtrat mannan dengan menggunakan mikroba

selektif yaitu dari strain Streptomyces dan Saccahropolyspora menunjukkan

secara kualitatif senyawa oligosakarida terbentuk. Kedua mikroba tersebut

memproduksi enzim mannanase dengan spesifik aktivitas tertinggi setelah 24 jam

masa fermentasi. Proses analisa enzim mannanase dan optimasi fermentasi dengan

menggunakan bungkil inti kelapa sawit sebagai karbon dan mikroba terpilih di

atas sedang dilakukan pada saat ini (Anonimus, 2007).

Pendekatan baru untuk mencegah infeksi mikroba ditemukan dengan

diketahuinya pentingnya proses penempelan pada saluran pencernaan. Diketahui

bahwa fimbriae tipe 1 yang sensitif terhadap mannosa berperan dalam

menempelnya mikroba patogen. Bakteri seperti Salmonella, Eschericia coli, dan

spesifik terhadap mannosa, dengan demikian mannosa dapat menghambat

penempelan mikroba merugikan pada saluran pencernaan (Center for Food and

Nutrtition Policy, 2002).

Sistem Kekebalan Tubuh Ayam Pedaging

Pencegahan penyakit adalah suatu tindakan untuk melindung individu

terhadap serangan penyakit atau menurunkan keganasannya. Vaksinasi

merupakan salah satu di antara berbagai cara yang efektif untuk melindungi

individu terhadap berbagai serangan berbagai macam jenis penyakit tertentu.

Tindakan vaksinasi adalah satu usaha agar hewan yang divaksin memiliki daya

kebal sehingga terlindung dari serangan penyakit (Akoso, 1997).

Sistem kekebalan ayam seperti halnya ternak lain merupakan sistem yang

sangat kompleks. Sistem kekebalan dapatan tubuh unggas terdiri atas kekebalan

humoral dan selular. Kekebalan humoral melibatkan antibodi spesifik terhadap

antigen yang masuk. Pada ayam, ada dua organ tubuh yang berhubungan dengan

sistem kebal, yakni Bursa Fabricius dan Timus. Bursa Fabricius sebagian besar

berisi sel B yang berperan dalam memproduksi antibodi humoral atau yang

bersikulasi. Timus sebagian besar berisi sel T dengan fungsi mengenal dan

menghancurkan sel yang terinfeksi bakteri atau virus, mengaktifkan makrofag

dalam fagositisis dan membantu sel B dalam memproduksi antibodi. Pada masa

embrio, kedua sistem ini diprogramkan untuk menghasilkan kekebalan aktif

terhadap penyakit, artinya kekebalan yang didapat sebagai akibat pernah terinfeksi

atau karena inokulasi dengan bahan-bahan penyebab penyakit yang telah diubah

Sel B yang dihasilkan oleh bursa Fabricius akan menghasilkan antibodi

dan sel pengingat (sel memori). Dalam menanggapi adanya antigen, sel-sel

plasma menghasilkan antibodi. Antibodi adalah suatu protein yang besar

molekulnya dapat membantu menghancurkan dan melumpuhkan patogen dengan

jalan mengikat patogen tersebut dengan protein yang bersifat antigenik. Sel-sel

plasma yang menghasilkan antibodi berasal dari sel B. Sel-sel memori akan

mengingat dan mengenal antigen yang pernah masuk keadaan tubuh, sehingga

sistem kekebalan unggas dapat bertindak cepat (Cheville, 1967).

Newcastle Desease (ND)

Newcastle Disease (ND) atau disebut juga penyakit Tetelo, Pseudofowl

pest, Pseudovogel pest, avian distemper, avian pneumoenchephalitis,

pseudopoultry plague dan ranikhet disease. Newcastle Disease (ND) merupakan

penyakit viral yang sangat menular pada unggas, bersifat sistemik yang

melibatkan saluran pernafasan dan menyerang berbagai jenis unggas terutama

ayam serta burung-burung liar dengan angka mortalitas yang tinggi 80-100%

(Alexander, 1991).

Newcastle Disease (ND) disebabkan oleh virus yang termasuk dalam

famili Paramyxoviridae, genus Paramyxovirus. Paramyxovirus mempunyai

genom virus ssRNA berpolaritas negative, panjangnya 15-16 kb dan

mempunyai kapsid simetris heliks tidak bersegmen, berdiameter 13-18 nm.

(Fenner et.al, 1995), genom virus Newcastle Desease (ND) membawa sandi untuk

6 protein virus yaitu protin L, Protein HN (hemaglutinin neuraminidase), protin F

(protin fusi), protein NP (protin nukleokapsid), protin P (Fosfoprotein), dan

Masa inkubasi penyakit ini antara 2-15 hari, rata-rata 5-6 hari. Kejadian

infeksi oleh virus Newcastle Desease (ND) terutama terjadi secara inhalasi

(Alexander, 1991).

Sifat-sifat fisik virus Newcastle Desease (ND) antara lain virus Newcastle

Desease (ND) mempunyai kemampuan untuk mengaglutinasi dan melisikan

eritrosit ayam. Selain eritrosit ayam, virus Newcastle Desease (ND) juga

mampu mengaglutinasi eritrosit mamalia dan unggas lain serta reptilia

(Beard dan Hanson, 1984).

Virus Newcastle Desease (ND) bila dipanaskan pada suhu 56o C akan

kehilangan kemampuan untik mengaglutinasi eritrosit ayam, karena

hemaglutininnya rusak. Selain itu juga akan merusak infektivitas dan

imunogenesitas virus.

Gejala klinis Newcastle Desease (ND) dibedakan menjadi 5 patotipe

menurut Beard dan Hanson, 1984, yakni bentuk Doyle, Beach, Baudette, Hithcner

da enteric Asimptomatik. Bentuk Doyle merupakan bentuk per akut atau akut,

menimbulkan kematian pada ayam segala umur dengan mortalitas 100%. Lsi

menciri dengan adanya perdarahan pada saluran pencernaan. Bentuk ini

disebabkan oleh virus strain velogenik. Penyakit ini terjadi secara tiba-tiba, ayam

mati tanpa menunjukkan gejala klinis, ayam kelihatan lesu, respirasi meningkat,

jaringan sekitar mata bengkak, diare dengan feses hijau atau putih dapat

bercampur darah, tortikalis, tremor otot, paralisa kaki dan sayap

Infectious Bursal Desease (IBD)

Penyakit Infectious Bursal Desease (IBD) pertama kali dilaporkan

di Gumboro, Delaware, Amerika Seriakat pda tahun 1962 oleh Cosgrove,

oleh karena itu penyakit itu dikenal juga dengan nama Gumboro desease

(Lukert dan Saif, 1997).

Kasus penyakit Infectious Bursal Desease (IBD) di Indonesia pertama kali

ditemuakan pada tahun 1980 di sebuah peternakan ayam jantan di daerah

Sawangan, Bogor (Partadireja dan Juniman, 1985). Penyebaran penyakit ini

telah meluas hampir di seluruh daerah di Indonesia dan bersifat endemik

(Santhia, 1986).

Penyakit Gumboro sangat mudah menular. Suatu peternakan yang terkena

wabah Infectious Bursal Desease (IBD) akan sangat mudah menyebar ke

peternakan lain, bahkan penularan berlanjut sampai generasi berikutnya pada

peternakan yang sama. Terjadinya penularan ini dapat ditimbulkan karena kontak

langsung antara ayam penderita dengan ayam sehat, litter yang tercemar virus

Gumboro atau lewat makanan akan terkontaminasi. Serangga dapat juga berperan

dalam penyebaran penyakit ini (Murtidjo, 1992).

Penyakit Infectious Bursal Desease (IBD) merupakan satu diantara unggas

penyakit unggas terpenting di USA, Eropa dan Asia khususnya di Indonesia.

Penyakit ini menimbulkan kerugian berupa angka mortalitas tinggi, penurunan

produksi daging, telur, peningkatan biaya manajemen serta bersifat imunosupresi,

akibatnya ayam menjadi lebih peka terhadap berbagai jenis infeksi (Jackwood and

(IBD) juga diperparah oleh infeksi Escherichia coli, Aspergillus flavus dan Avian

nephritis.

Infectious Bursal Desease (IBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh

virus golongan Birnaviridae, menyerang ayam muda, bersifat akut dan mudah

menular. Virus tersebut berdiameter 55-65 nm. Ketahanan virus Infectious Bursal

Desease (IBD) terhadap pengaruh lingkungan dan bahan kimiawi, maka virus

tersebut dapat bertahan dalam kandang ayam maupun di lingkungan dalam

periode yang lama walaupun telah dilakukan sanitasi maupun desinfeksi

(Tabbu, 2000).

Umur yang sensitif terhadap virus tersebut adalah 3-6 minggu. Kejadian

Gumboro dapat dibagi dua yaitu : infeksi dini pada anak ayam umur 1-21 hari dan

infeksi tertunda pada yang berumur lebih dari 3 minggu. Jika virus Gumboro

menyerang ayam yang berumur 1-21 hari biasanya akan timbul Gumboro bentuk

subklinis yang mempunyai efek sangat imunosupresi (menekan kekebalan) dan

menyebabkan kegagalan berbagai program vaksinasi (Wiryawan, 2007).

Okeye and Uzoukwu (1991), menyatakan bahwa infeksi oleh virus

Infectious Bursal Desease (IBD) akan meningkatkan kepekaan ayam terhadap

infeksi Eschericia coli. Infeksi campuran antara Infectious Bursal Desease (IBD)

dan Eschericia coli makin merangsang pertumbuhan jumlah sel limfosit dalam

bursa Fabricius maupun kelenjar timus. Pada kondisi lapangan, penyakit

Infectious Bursal Desease (IBD) subklinis ini lebih sulit dideteksi. Penyakit

Gumboro yang bersifat klinis, menyebabkan kematian yang lebih tinggi, sulit

dikontrol dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Penyakit Infectious

pendarahan berupa titik-titik atau garis-garis pada otot bagian paha bagian tengah

lateral abdomen.

Darah

Darah adalah suatu cairan jaringan yang beredar melalui jantung, beserta

pembuluhnya berperan dalam: 1) mengangkut oksigen dan nutrisi ke dalam tubuh,

2) mengatur panas, 3) mengangkut hasil metabolisme, hormon dan sisa produk

menuju tempat yang sesuai di dalam tubuh ayam, dan 4) mengeluarkan

karbondioksida dan sisa produk. Darah ayam berisi sekitar 2,5-3,5 juta sel darah

merah per millimeter kubik, tergantung dari umur dan jenis kelamin. Darah

pejantan dewasa 500.000 sel darah merah lebih banyak dibanding ayam betina

(Akoso, 1997).

Frandson (1992) menjelaskan beberapa fungsi darah, yaitu: 1) Membawa

nutrient yang telah disiapkan oleh saluran pencernaan menuju jaringan tubuh, 2)

Membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, 3) Membawa

karbondioksida dari jaringan ke paru-paru untuk dibuang, 4) Membawa produk

buangan dari berbagai jaringan menuju ginjal untuk diekskresikan, 5) Berperan

penting dalam pengendalian suhu, dengan cara mengangkut panas dari bagian

tubuh menuju permuakaan tubuh, 6) Berperan dalam sistem buffer, seperti

bikarbonat di dalam darah membantu mempertahankan pH yang konstan pada

jaringan dan cairan tubuh, 7) Sebagai pembeku darah yang mencegah terjadinya

kehilangan darah yang berlebihan pada waktu luka.

Darah adalah jaringan khusus yang berperan dalam sirkulasi dan terdiri

yaitu: benda darah merah (erythrocyte), benda darah putih (leukocyte), dan

kepingan darah (thrombocytes atau platelets). Aliran darah dalam seluruh tubuh

menjamin lingkungan yang tetap agar semua sel serta jaringan mampu

melaksanakan fungsinya. Jadi fungsi utama darah adalah mempertahankan

homeostasis tubuh (Dellman and Brown, 1992).

Jika tubuh hewan mengalami ganguan fisiologis maka akan terjadi

perubahan profil darah. Adanya perubahan profil darah tersebut dapat disebabkan

oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal misalnya kesehatan, stress,

status gizi, suhu tubuh, sedangkan faktor eksternal misalnya akibat perubahan

suhu lingkungan, dan infeksi kuman. Ternak yang sehat akan memiliki gambaran

darah yang normal. Kekurangan asam folat, vitamin B12 dapat menyebabkan

keadaan anemia (kekurangan sel darah merah) (Guyton and Hall, 1997).

Jumlah leukosit yang meningkat merupakan pertanda adanya infeksi

dalam tubuh (Frandson, 1992). Faktor-faktor tersebut dapat mengganggu proses

pembentukan darah secara normal yang terjadi dalam sumsum tulang. Nilai

normal gambaran darah ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 5.

Sel Darah Merah (Eritrosit)

Guyton dan Hall (1997) menyatakan eritrosit adalah sel darah merah yang

membawa haemoglobin dan O2 dari paru-paru ke jaringan tubuh. Kandungan

eritrosit pada hewan dewasa terdiri atas 62-72% air, 35% padatan dan dari padatan

tersebut 95% haemoglobin (Swenson, 1984).

Menurut Guyton dan Hall (1997), faktor utama yang berperan dalam

pembentukan sel darah merah adalah hormon dalam sirkulasi yang disebut

eritropoietin, yaitu suatu glikoprotein dengan berat molekul kira-kira 34.000.

Eritrosit dipengaruhi oleh konsentrasi haemoglobin dan hematokrit. Jumlah

eritrosit yang tinggi akan diikuti oleh titer haemoglobin yang tinggi

(Swenson, 1984). Keadaan hipoksia (difisiensi oksigen), anemia (kekurangan sel

darah merah) juga mempengaruhi produksi eritrosit (Guyton dan Hall, 1997).

Eritrosit merupakan produk proses eritropoesis, yang terjadi dalam

sumsum tulang merah(medulla osseum rubrum). Eritropoesis membutuhkan

bahan dasar protein, glukosa dan berbagai aktivator. Beberapa aktivator

eritropoesis adalah mikromineral Cu, Fe dan Zn. Unsur Cu berperan dalam

memetabolisme protein, Fe berperan dalam pembentukan senyawa heme dan Zn

berperan dalam pembentukan protein pada umumnya (Praseno, 2005).

Hematokrit

Hematokrit atau packed cell volume (PCV) adalah persentase sel darah

merah dalam 100 ml darah. Hewan normal memiliki nilai hematokrit sebanding

Nilai hematokrit juga dipengaruhi oleh temperatur lingkungan yang dapat

bertambah jika keadaan hipoksia atau polisitemia (jumlah sel-sel darah merah

dalam tubuh meningkat) sehingga jumlah eritrosit lebih banyak dibandingkan

dengan jumlah normal (Guyton, 1996).

Haemoglobin

Menurut, Swenson (1984), haemoglobin adalah pigmen eritrosit berisi

darah yag tersusun atas protein konjunggasi dan protein sederhana. Protein

haemoglobin adalah globulin berupa sel, dan warna merah adalah heme yang

berupa atom besi. Hemoglubulin yang ada dalam eritrosit memungkinkan

timbulnya kemampuan untuk mengangkut oksigen, serta penyebab warna merah

pada darah (Frandson, 1992). Haemoglobin mengikat O2 untuk membentuk

oksihaemoglobin (Ganong, 1992).

Haemoglobin merupakan petunjuk kecukupan oksigen yang diangkut.

Kandungan oksigen dalam darah yang rendah menyebabkan peningkatan produksi

haemoglobin dan jumlah eritrosit (Swenson, 1984). Penurunan titer haemoglobin

terjadi karena adanya gangguan pembentukan eritrosit (eritropoesis). Dari segi

kimia, haemoglobin merupakan salah satu senyawa organik kompleks yang terdiri

dari empat pigmen porifin merah (heme). Masing-masing pigmen mengandung

atom besi ditambah globin, yang merupakan protein globular yang terdiri dari

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi Ternak Departemen

Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Jl. Dr. A. Sofyan

No. 3, Medan. Penelitian ini dilaksanakan selama 42 hari dimulai pada bulan

September 2009 sampai November 2009.

Bahan dan Alat Bahan

150 ekor DOC strain abor Acress-CP 707, ransum (tepung jagung, tepung

ikan, bungkil kedelai, dedak halus, bungkil kelapa, DCP (di- Calsium Pospat),

minyak nabati, top mix), bungkil inti sawit (BIS), Eschericia coli, NaOH 0,1 N,

HCl 0,1 N, enzim b-mannanase, Trichoderma ressei, air minum, obat-obatan,

vitamin, vaksin Newcastle Desease (ND) dan Infectious Bursal Desease (IBD),

rodalon, gula merah, formalin dan Kalium Permanganat (KMnO4) untuk fumigasi

kandang.

Alat

Kandang dengan ukuran 1 x 0,5 m sebanyak 15 buah, tempat pakan dan

minum (15 buah), timbangan salter dengan kapasitas 5 kg dengan kepekaan 0,01

gram, thermometer untuk mengetahui suhu kandang, bola lampu pijar 40 watt

sebanyak 15 buah (alat penerang), timbangan, terpal plastik, kantong plastik,

Metode Penelitian

Uji In vivo pada Ayam Pedaging

Hasil proses modifikasi bungkil inti sawit (BIS) terbaik yang diperoleh

akan dilanjutkan dengan uji In vivo dengan menggunakan ayam pedaging

sebanyak 150 ekor. Perlakuan yang diuji terdiri atas faktor, yaitu perlakuan infeksi

Eschericia coli dan taraf bungkil inti sawit (BIS) termodifikasi dalam ransum.

Vaksinasi dilakukan terhadap penyakit Newcastle Desease (ND) dan Infectious

Bursal Desease (IBD). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah

rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 3 perlakuan dan 5 ulangan.

Perlakuan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Infeksi Eschericia coli (107 CFU/ekor pada hari ke 5)

R0 = Ransum kontrol (tanpa BIS)

R1 = Ransum kontrol + BIS 2%

R2 = Ransum kontrol + BIS 4%

Dengan susunan sebagai berikut:

R23 R21 R03

R04 R15 R14

R01 R13 R05

R24 R22 R25

Model metematika yang digunakan berdasarkan Hanafiah (2003) yaitu :

Yij = μ + αi + ∑ij

Dimana :

i = 1,2,3,..., t (perlakuan)

j = 1,2,3, ...., n (ulangan)

Yij = Hasil pengamatan pada ulangan ke-i dan perlakuan ke-j

μ = Nilai rata-rata (mean) harapan

αi = Pengaruh perlakuan ke-i

∑ij = Pengaruh sisa pada satuan percobaan dalam kelompok ke-3 yang

mendapat perlakuan ke-i

Parameter Penelitian

1. Titer Newcastle Desease (ND)

Titer Newcastle Desease (ND) diperoleh dari hasil uji Hemaglutinasi (HA) dan Hemaglutinasi Inhibisi (HI).

2. Titer Infectious Bursal Desease (IBD)

Titer Infectious Bursal Desease (IBD) diperoleh dari hasil uji ELISA

(Enzym Linked Immunosorbant Assay).

3. Sel Darah Merah (Eritrosit)

Perhitungan sel darah merah ditujukan untuk mengetahui jumlah sel darah

merah. Uji ini dapat menentukan jumlah darah merah yang normal atau tidak

sehingga dapat menentukan tingkat anemia atau tidak.

4. Packed Cell Volume (PCV)

Packed Cell Volume (PCV) mempunyai petunjuk yang baik terhadap gambaran

Hb dan eritrosit yang bersirkulasi.

5. Haemoglobin (Hb)

Perhitungan jumlah atau konsentrasi haemoglobin dalam darah dapat

menunjukkan tingkat anemia dan kelainan lainnya.

Pelaksanaan Penelitian

Persiapan Kandang

Kandang dipersiapkan seminggu sebelum DOC atau anak ayam umur satu

hari masuk dalam kandang, terlebih dahulu kandang didesinfektan dengan rodalon

dan difumigasi dengan formalin dan KMnO4 untuk membasmi kandang dari

jamur dan bakteri. Begitu juga untuk tempat minum dan tempat pakan

didesinfektan dengan rodalon. Satu hari sebelum DOC tiba, alat pemanas sudah

dihidupkan untuk menstabilkan suhu kandang dan suhu tubuh ayam.

Penyusunan Ransum

Sebelum ransum disusun, bahan ransum yang digunakan ditimbang

terlebih dahulu sesuai dengan perlakuan. Metode yang dipakai dalam penyusunan

ransum adalah secara manual dimana penyusunan dilakukan dua kali dalam

seminggu untuk menghindari ketengikan sehingga ransum tetap bermutu baik.

Random Ayam

Sebelum DOC atau anak ayam umur satu hari dimasukkan ke dalam

kandang sesuai dengan perlakuan, dilakukan penimbangan untuk mengetahui

bobot badan awal dari masing-masing DOC kemudian dilakukan random

dimasukkan ke dalam kandang sebanyak 10 ekor per plot dengan banyak plot

sebanyak 15 plot.

Pemeliharaan

DOC yang dibeli dari Poultry Shop dipelihara dalam kandang dengan alat

penerang sebesar 60 Watt dan diberi air gula (2:1). Ransum dan air minum

diberikan secara ad-libitum. Pengisian air minum dilakukan setiap pagi dan sore

hari. Vaksinasi dilakukan dua kali yaitu pada umur tiga hari Newcastle Desease

(ND) dan umur tiga minggu Infectious Bursal Desease (IBD) dengan cara tetes

mata atau hidung dan suntikan. Penerangan diberikan secara terus-menerus

selama dua minggu dan minggu selanjutnya penerangan hanya diberikan pada

HASIL DAN PEMBAHASAN

Titer Newcastle Desease (ND)

Titer Newcastle Desease (ND) didapat dari hasil Uji Hemaglutinasi (HA)

dan Hemaglutinasi Inhibisi (HI). Adapun rataan titer Newcastle Desease (ND)

dapat dilihat dari Tabel 6.

Tabel 6. Rataan titer Newcastle Desease (ND) ayam pedaging umur 42 hari

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3 4 5

R0 512 512 256 256 128 1664 332.8

R1 1024 512 1024 1024 1024 4608 921.6

R2 512 512 512 512 1024 3072 614.4

Total 2048 1536 1792 1792 2176 9344

Rataan 682.66 512.00 597.33 597.33 725.33 622.93

Gambar 1. Diagram rataan titer Newcastle Desease (ND) ayam pedaging umur 42 Hari.

Dari Tabel 6. dapat dilihat bahwa rataan tertinggi dari titer Newcastle

2% yaitu 921.6 dan rataan titer Newcastle Desease (ND) terendah terdapat pada

perlakuan R0 tanpa penambahan BIS termodifikasi yaitu 332.8, sehingga daya

tahan tubuh pedaging efektif terhadap virulensi Newcastle Desease (ND) pada

perlakuan R1 dengan konsentrasi BIS termodifikasi 2% dan daya tahan tubuh

pedaging terhadap virulensi Newcastle Desease (ND) mulai menurun dengan

konsentrasi BIS termodifikasi 4% dan tanpa penambahan BIS termodifikasi, ini

disebabkan karena sel imunitas tubuh pedaging merespon BIS termodifikasi

sehingga tubuh mengaktifkan sistem kekebalan terhadap benda asing yang masuk

ke dalam tubuh. Hal ini sesuai dengan pernyataan Shashidara et al. (2003)

menjelaskan bahwa sel pertahanan tubuh pada GALT (Gut Associated Lymphoid

Tissue) mendeteksi kehadiran mikroba akibat adanya molekul unik yang disebut

PAMP (Patogen-Associated Moleculer Pattern) yang selanjutnya akan

mengaktifkan sistem kekebalan.

Penambahan bungkil inti sawit (BIS) termodifikasi terhadap titer

Newcastle Desease (ND) dapat dilihat pengaruhnya dengan melakukan analisis

keragaman seperti yang tertera pada tabel 7.

Tabel 7. Analisis keragaman titer Newcastle Desease (ND) pada ayam pedaging umur 42 hari

Keterangan : ** = sangat berbeda nyata KK = 33.97%

Hasil analisis keragaman pada Tabel 7. Menunjukkan bahwa F hitung

pada pedaging memberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata (P<0,05)

terhadap Titer Newcastle Desease (ND) dalam darah ayam, karena itu dilakukan

uji lanjut dengan menggunakan uji Duncan pada tabel 8.

Tabel 8. Uji Duncan ayam pedaging umur 42 hari

Perlakuan Rataan notasi Duncan

0.05 0.01

R0 332.8 A A

R1 614.4 AB AB

R2 921.6 C B

Keterangan : 5% = 21.87045

1% = 36.22815

Dari Tabel 8. dapat dilihat bahwa keterangan perlakuan memiliki notasi

yang sangat berbeda nyata. Level peng

gunaan BIS termodifikasi sebesar 2% merupakan level penggunaan yang efisien

dimana titer Newcastle Desease (ND) cukup tinggi dibandingkan dengan

perlakuan lainnya yaitu sebesar 921.6 dan level penggunaaan BIS termodifikasi

sebesar 4% menunjukkan pengaruh negatif dimana hasilnya titer Newcastle

Desease (ND) menurun yaitu 614.4.

Titer Infectious Bursal Desease (IBD)

Titer Infectious Bursal Desease (IBD) didapat dari hasil Uji ELISA,

prinsip dari uji ini adalah adanya ikatan antigen atau antibodi kemudian

direaksikan dengan anti-immunoglobulin yang telah disenyawakan (conjungation)

dengan enzim dan ditambahkan dengan substrat yang apabila dipecah dengan

enzim akan menghasilkan warna. Intensitas warna ini kemudian diukur dengan

antigen antibodi dan enzim. Adapun rataan titer Infectious Bursal Desease (IBD)

ayam pedaging umur 42 hari pada Tabel 9.

Tabel 9. Rataan titer Infectious Bursal Desease (IBD) ayam pedaging umur 42 hari

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3 4 5

R0 13017 23153 10069 8007 14212 68458 13691.6

R1 9743 9014 9699 10380 11036 49872 9974.4

R2 10621 13788 10711 297 6719 42136 8427.2

Total 33381 45955 30479 18684 31967 160466

Rataan 11127 15318.33 10159.67 6228 10655.67 10697.73

Gambar 2. Diagram rataan titer Infectious Bursal Desease (IBD) ayam pedaging umur 42 hari.

Rataan titer Infectious Bursal Desease (IBD) tertinggi diperoleh dari

perlakuan R0 tanpa penambahan BIS termodifikasi yaitu 13691.6 dan rataan titer

Infectious Bursal Desease (IBD) terendah terdapat pada perlakuan R2 dengan

penambahan BIS termodifikasi yaitu 8427.2. Perlakuan R0 tanpa penambahan BIS

termodifikasi dapat meningkatkan titer Infectious Bursal Desease (IBD) yang

coli dapat merangsang sistem kekebalan tubuh ayam pedaging, hal ini sesuai

dengan pernyatan Okeye dan Uzoukwu (1991), yang menyatakan bahwa infeksi

oleh virus Infectious Bursal Desease (IBD) akan meningkatkan kepekaan ayam

terhadap infeksi Eschericia coli. Infeksi campuran antara Infectious Bursal

Desease (IBD) dan Eschericia coli makin merangsang pertumbuhan jumlah sel

limfosit dalam bursa Fabricius maupun kelenjar timus.

Penambahan BIS (Bungkil Inti Sawit) termodifikasi terhadap titer

Infectious Bursal Desease (IBD) dapat dilihat pengaruhnya dengan melakukan

Analisis keragaman seperti yang tertera pada tabel 10.

Tabel 10. Analisis keragaman titer Infectious Bursal Desease (IBD) ayam pedaging umur 42 hari

SK DB JK KT Fhitung Ftabel

0.05 0.01

Perlakuan 2 73208851.7 36604426 1.786962 3.88 6.93

Galat 12 245809941 20484162

Total 14 319018793

Keterangan : KK= 22.61%

Hasil Analisis keragaman pada Tabel 10. menunjukkan bahwa F hitung

lebih kecil dari F tabel pada taraf 0.05 yang berarti perlakuan R0, R1, dan R2,

pada pedaging memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap

titer Infectious Bursal Desease (IBD) dalam darah ayam pedaging.

Sel Darah Merah (Eritrosit)

Perhitungan sel darah merah ditujukan untuk mengetahui jumlah sel darah

merah. Uji ini dapat menentukan jumlah darah merah yang normal atau tidak

sehingga dapat menentukan tingkat anemi atau tidak. Adapun rataan eritrosit

Tabel 11. Rataan eritrosit ayam pedaging umur 42 hari

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3 4 5

R0 4.3 3.2 5.1 5.2 3.3 21.1 4.22

R1 3.2 5.1 3.1 3.6 3.3 18.3 3.66

R2 4.2 3.3 3.2 3.2 5.2 19.1 3.82

Total 11.7 11.6 11.4 12 11.8 58.5

Rataan 11127 15318.33 10159.67 6228 10655.67 3.9

Gambar 3. Diagram rataan eritrosit ayam pedaging umur 42 hari.

Rataan eritrosit tertinggi diperoleh dari perlakuan R0 tanpa penambahan

BIS termodifikasi sebesar 4,22 10/mm3 dan rataan terendah pada perlakuan R1

dengan konsentrasi BIS 2% sebesar 3,66 10/mm3. Jumlah eritrosit dalam darah

pedaging tertinggi diperoleh pada perlakuan R0 dan Hb tertinggi dalam darah juga

diperoleh pada perlakuan R0 tanpa penambahan BIS termodifikasi dimana jumlah

eritrosit yang tinggi akan diikuti juga dengan kenaikkan jumlah Hb. Hal ini sesuai

dengan pernyataan Swenson (1984) yang menyatakan jumlah eritrosit yang tinggi

akan diikuti oleh haemoglobin yang tinggi.

Penambahan BIS (Bungkil Inti Sawit) termodifikasi terhadap eritrosit

Tabel 12. Analisis keragaman eritrosit ayam pedaging umur 42 hari

SK DB JK KT Fhitung Ftabel

0.05 0.01

Perlakuan 2 0.832 0.416 0.528366 3.88 6.93

Galat 12 9.448 0.787333

Total 14 10.28

Keterangan : KK= 22.61%

Hasil analisis keragaman pada Tabel 12. menunjukkan bahwa F hitung

lebih kecil dari F tabel pada taraf 0.05 yang berarti perlakuan R0, R1, dan R2,

pada pedaging memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap

sel darah merah.

Hematokrit (PCV)

Hematokrit atau packed cell volume (PCV) adalah persentase sel darah

merah dalam 100 ml darah. Adapun rataan Hematokrit (PCV) ayam pedaging

umur 42 hari pada Tabel 13.

Tabel 13. Rataan Hematokrit (PCV) ayam pedaging umur 42 hari

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3 4 5

R0 20 24 16 20 20 100 20

R1 21 10 18 15 22 86 17.2

R2 9 22 27 22 30 110 22

Total 50 56 61 57 72 296

Gambar 4. Diagram rataan PCV ayam pedaging umur 42 hari.

Rataan PCV tertinggi diperoleh dari perlakuan R2 dengan penambahan

BIS termodifikasi 4% yaitu 22% dan rataan terendah pada perlakuan R1 dengan

konsentrasi BIS 2% sebesar 17.2%. Jumlah hematokrit dipengaruhi oleh

temperature lingkungan yang nilainya sebanding dengan jumlah eritrosit dan

haemoglobin darah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Widjajakusuma dan Sikar

(1986) dan Guyton (1996) yang menyatakan bahwa hewan normal memiliki nilai

hematokrit sebanding dengan jumlah eritrosit dan kadar haemoglobin. Nilai

hematokrit juga dipengaruhi oleh temperatur lingkungan yang dapat bertambah

jika keadaan hipoksia atau polisitemia (jumlah sel-sel darah merah dalam tubuh

meningkat) sehingga jumlah eritrosit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah

normal (Guyton, 1996).

Penambahan BIS (Bungkil Inti Sawit) termodifikasi terhadap hematokrit

(PCV) dapat dilihat pengaruhnya dengan melakukan analisis keragaman seperti

Tabel 14. Analisis keragaman Hematokrit (PCV) ayam pedaging umur 42 hari

SK DB JK KT Fhitung Ftabel

0.05 0.01

Perlakuan 2 58.13 29.066 0.906 3.88 6.93

Galat 12 384.79 32.066

Total 14 442.933

Keterangan : KK = 28.69%

Hasil analisis keragaman pada Tabel 14. menunjukkan bahwa F hitung

lebih kecil dari F tabel pada taraf 0.05 yang berarti perlakuan R0, R1, dan R2,

pada pedaging memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap

PCV.

Haemoglobin (Hb)

Perhitungan jumlah atau konsentrasi haemoglobin dalam darah dapat

menunjukkan tingkat anemia dan kelainan lainnya. Adapun rataan haemoglobin

(Hb) ayam pedaging umur 42 hari pada Tabel 15.

Tabel 15. Rataan haemoglobin (Hb) ayam pedaging umur 42 hari

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3 4 5

R0 8.1 7.6 8.6 9.2 7.1 7.1 8.12

R1 8.4 3 9.2 3.1 1.9 25.6 5.12

R2 6.4 5.5 3.2 4.2 6.8 26.1 5.22

Total 22.9 16.1 21 16.5 15.8 58.8

Gambar 5. Diagram rataan haemoglobin (Hb) pada ayam pedaging umur 42 hari

Rataan haemoglobin tertinggi diperoleh dari perlakuan R0 tanpa

penambahan BIS termodifikasi yaitu 8,12 dan rataan terendah pada perlakuan R1

dengan konsentrasi BIS 2% sebesar 5,12. Rataan haemoglobin tertinggi diperoleh

pada perlakuan R0 dan rataan eritrosit tertinggi juga terdapat pada perlakuan R0

sehingga titer haemoglobin sebanding dengan titer eritrosit dalam darah. Hal ini

sesuai dengan pernyataan Swenson (1984) yang menyatakan jumlah eritrosit yang

tinggi akan diikut i oleh titer haemoglobin yang tingg i.

Penambahan BIS (Bungkil Inti Sawit) termodifikasi terhadap haemoglobin

(Hb) dapat dilihat pengaruhnya dengan melakukan analisis keragaman seperti

yang tertera pada tabel 16.

Tabel 16. Analisis keragaman Haemoglobin (Hb) ayam pedaging umur 42 hari

SK DB JK KT Fhitung Ftabel

0.05 0.01

Perlakuan 2 46.9 23.45 0.744969 3.88 6.93

Galat 12 377.734 31.47783

Total 14 424.634

Hasil analisis keragaman pada Tabel 16. menunjukkan bahwa F hitung

lebih kecil dari F tabel pada taraf 0.05 yang berarti perlakuan R0, R1, dan R2,

pada pedaging memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap

PCV.

Rekapitulasi Hasil Penelitian

Setelah diperoleh hasil penelitian maka dapat dibuat hasil rekapitulasi

penelitian seperti tertera pada Tabel 17.

Tabel 17. Rekapitulasi Titer Newcastle Desease (ND), Titer Infectious Bursal

Desease (IBD), eritrosit, hematokrit (PCV) dan haemoglobin (Hb)

ayam pedaging umur 42 hari

Perlakuan Titer

ND Titer IBD

Eritrosit

PCV (%)

Haemoglobin

(106/mm3) (g/100ml)

R0 332.8 A 13691.6 tn 4.22 tn 20 tn 8.12 tn

R1 921.6 B 9974.4 tn 3.66 tn 17.2 tn 5.12 tn

R3 614.4 A 8427.2 tn 3.82 tn 22 tn 5.22 tn

Tabel 17 menunjukkan bahwa penambahan BIS ke dalam ransum ayam

pedaging memberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata terhadap Titer

Newcastle Desease (ND) ayam pedaging umur 42 hari. Namun, penambahan BIS

ke dalam ransum ayam pedaging memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata

terhadap Titer Infectious Bursal Desease (IBD), eritrosit, PCV dan Haemoglobin

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penggunaan bungkil inti sawit (BIS) termodifikasi oleh enzim β-mannase

pada tingkat 4% dapat menurunkan konsumsi ayam pedaging, sedangkan dengan

jumlah hematokrit (PCV) dapat meningkat dengan penggunaan bungkil inti sawit

(BIS) termodifikasi 4%. Konsumsi ayam pedaging dengan penggunaan bungkil

inti sawit (BIS) termodifiksi 2% dapat meningkatkan titer Newcastle Desease

(ND) dalam tubuh ternak dan dapat menurunkan titer Newcastle Desease (ND)

dalam darah dengan konsentrasi bungkil inti sawit (BIS) termodifikasi 4%.

Konsumsi ayam pedaging tanpa penggunaan bungkil inti sawit (BIS)

termodifikasi dapat meningkat kan titer Infectious Bursal Desease (IBD) serta

dapat meningkatkan jumlah eritrosit dan haemoglobin dalam darah tubuh ternak.

Saran

Disarankan penggunaan bungkil inti sawit (BIS) termodifikasi tidak lebih

dari 2% agar sistem immunomodulator yang terbentuk lebih efektif serta tidak

meningkatkan tekanan darah ayam pedaging.

DAFTAR PUSTAKA

AAK., 1994. Beternak Ayam Pedaging. Kanisius, Yogyakarta.

Akoso., 1997. Kesehatan Unggas. Kanisius, Yogyakarta.

Alexander,D.J. 1991. ND and Other Paramyxovirus Injection in Disease of

Poultry,9th ed. Edited by Calnek , B .J., dkk. Iowa State University Press,

Armes, Iowa. USA.

Anggorodi, R., 1985. Ilmu Makanan Ternak Unggas. Universitas Indonesia, Jakarta.

Anonimus, 2007. Pemamfaatan Limbah Bungkil Inti Kelapa Sawit Untuk Produksi Mannooligosakarida Sebagai Komponen Pangan Fungsional. Puslit Bioteknologi lipi. 20 Mei 2009.

Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner, Regional I Medan.

Barnes, H.J. and W.B. Gross, 1997. Collibacillosis. In: Diseases of Poultry. 10th ed B.W. Calnek, H.J. Barnes, C.W. Beard, L.R. MC Dougald and Y.M. Saif. (Eds.). Ames, I.A.: Iowa State University Press. pp. 131−141

Beard, C.W, and Hanson. 1984. Newcastle Disease in Disease of Poultry,

8th ed. Iowa StateUniversity Press, Armes Iowa. USA.

Buckle, K.A., R.A., Edwards, G.H., Fleet., dan M., Wootton, 1989. Ilmu Pangan. Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Cheville NF. 1967. Studies on Phatogenesis of Gumboro desease in the bursa of Fabricius, spleen and thymus of the chicken. Am. J. Pathol, 51 : 527-551.

Church, D. C., 1973. Digestive Physiology and Nutrient of Ruminan Vol. 1. Departement of Animal Science Oregon State University, Carvalis.

[CFNP TAP] Center for Food and Nutrition Policy Technical Advisory Panel Review . 2002. Cell Wall Carbohydrates; Livestock. Virgina; CFNP.

Daud, M. J., Jarvis, M. C., Rasidah, A. 1993. Fibre of PKC and its Potential as Poultry Feed. Proceeding. 16th MSAP Annual Conference, Kuala Lumpur, Malaysia.

Devegowda, G. Aravind BIR, Morton MG., 1997. Immunosupression in poultry caused by aflatoxin and its allevation by Saccharomyces cerevisiae (Yea sacc, 1026) and Mannanoligosacharides. Proc. Alltech 11 th Annual Asia

Pacific Lecture Tour. 121-132.

Elisabeth W.. Ginting SP.. 2003. Pemanfaatan Hasil Samping Industri Kelapa Sawit Sebagai Bahan pakan Ternak Sapi Potong. Pros. kakarya Nasional Sistem Integrasi Kelapa-Sawit Sapi (9-10 September 2003),Bengkulu.

Jackwood, D.J., and S.E. Sommers. 1999. Restriction fragment length polymorphism in the VP2 gen of IBDV. From Outside United States. Avian Dis.41 : 627-637.

Junaidi. 2007. Gumboro, vaksin dan kekebalan.

Fenner, Frank J., dkk.1995. Virologi Veteriner. Edisi kedua. Academic Press INC. California.

Frandson, R. D., 1992. Anatomi dan Fisiologi Ternak. Edisi 4. Terjemahan : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ganong, W. F. 1998. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi 17. Terjemahan Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta. Hlm: 487-500

Gupte. S. 1990. The Short Textbook of Medical Microbiology. First Edition. Jaypee Brothers India. pp. 261−269.

Guyton, A. C. 1996. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi ke-7 bagian 1. Terjemahan : Ken Arita Tengadi, Penerbit Buku Kedokteran. E. G. C. Jakarta. hlm:530-560.

Guyton, A. C. dan J. E. Hall. 1997. Sel Darah Merah, Anemia dan Polisitimia Di dalam Fisiologi Kedokteran. Terjemahan : dr. Irawati, dr. L. M. A. Ken Arita Tengadi dan dr. Alex Santoso. Penerbit Buku Kedokteran, E. G. C. Jakarta. Hlm: 93-130

Hardjo, S.N.S., Indastri, B. Tajuddin, 1989. Biokonveksi : Pemanfaatan Limbah Industri Pertanian. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. IPB, Bogor.

Juni 2009.

Irawan, A., 1996. Ayam-ayam Pedaging Unggul. CV. Aneka, Solo.

Jakarta Future Exchange. 2001. Perkembangan Produk Minyak Goreng Sawit di

Indonesia. http/www.bbj.jfx.com.