TESIS

PERFORMANS AYAM BROILER YANG DIBERI

RANSUM MENGANDUNG TEPUNG KULIT

BUAH NAGA TANPA DAN DIFERMENTASI

Aspergillus Niger

IRA ASTUTI

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

TESIS

PERFORMANS AYAM BROILER YANG DIBERI

RANSUM MENGANDUNG TEPUNG KULIT

BUAH NAGA TANPA DAN DIFERMENTASI

Aspergillus Niger

IRA ASTUTI 1491361013

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ILMU PETERNAKAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

PERFORMANS AYAM BROILER YANG DIBERI

RANSUM MENGANDUNG TEPUNG KULIT

BUAH NAGA TANPA DAN DIFERMENTASI

Aspergillus Niger

Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister

Pada Program Magister, Program Studi Ilmu Peternakan, Program Pascasarjana Universitas Udayana

IRA ASTUTI 1491361013

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ILMU PETERNAKAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 19 APRIL 2016

Pembimbing I, Pembimbing II,

Prof. Ir. I Made Mastika, M.Sc., Ph.D Prof. Dr. Ir. G. A. M. Kristina Dewi, MS NIP. 194709071975031002 NIP. 195908131985032001

Mengetahui

Ketua Program Studi S2 Ilmu Peternakan Direktur Program Pascasarjana Program Pascasarjana Universitas Udayana, Universitas Udayana,

PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

Tesis Ini Telah Diuji pada Tanggal 19 April 2016

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor

Universitas Udayana, No: 1501/UN14.4/HK/2016, Tanggal 12 April 2016

Ketua : Prof. Ir. I Made Mastika, M.Sc., Ph.D

Anggota :

1. Prof. Dr. Ir. G. A. M. Kristina Dewi, MS 2. Prof. Dr. Ir. I Ketut Sumadi, MS

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ira Astuti NIM : 1491361013

Progran Studi : ILMU PETERNAKAN

Judul Tesis : Performans Ayam Broiler yang Diberi Ransum Mengandung Tepung Kulit Buah Naga Tanpa dan Difermentasi

Aspergillus Niger

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 19 April 2016 Yang membuat pernyataan

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya penulisan Tesis ini dapat diselesaikan, shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Peternakan pada Program Pascasarjana, Universitas Udayana.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Ir. I Made Mastika, M.Sc., Ph.D sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Prof. Dr. Ir. G. A. M. Kristina Dewi, MS sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penelitian hingga akhir penulisan Tesis ini. Hal yang sama penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Ir. I Ketut Sumadi, MS., Dr. Ir. I Made Nuriyasa, MS dan Ibu Dr. Ir. Ni Wayan Siti, MS sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi untuk perbaikan penulisan Tesis ini.

RIWAYAT HIDUP

Ira Astuti dilahirkan di Cianjur pada tanggal 01 November 1993 dari pasangan Bapak Nono Jaeni, SP dan Ibu Hj. N. Solihat, SP dan merupakan putri ketiga dari tiga bersaudara. Penulis memulai pendidikan dasar tahun 1998 - 2000 di Sekolah Dasar Negeri Padaasih. Kemudian pada tahun 2000 - 2004 penulis pindah pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Loji, tahun 2004 - 2007 melanjutkan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pacet Cipanas, Kabupaten Cianjur, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Pertanian Pembangunan SPP-SNAKMA Cikole Lembang Bandung Barat pada tahun 2007 - 2010.

Pada tahun 2010 - 2014 penulis diterima sebagai mahasiswi di Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Djuanda Bogor. Selama menjadi mahasiswi penulis aktif dibeberapa organisasi diantaranya Himpunan Profesi Mahasiswa Peternakan (HIMPROMAPET), Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan se-Indonesia (ISMAPETI). Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Peternakan, di Universitas Udayana Denpasar Bali.

PERFORMANS AYAM BROILER YANG DIBERI RANSUM MENGANDUNG TEPUNG KULIT BUAH NAGA TANPA

DAN DIFERMENTASI Aspergillus Niger

Ira Astutia, I. M. Mastikab, G. A. M. Kristina Dewib

aMahasiwi Program Studi Magister Ilmu Peternakan, Universitas Udayana Denpasar

bDepartemen Nutrisi Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Udayana Denpasar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemberian tepung kulit buah naga tanpa dan difermentasi dalam ransum terhadap performans ayam broiler. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 7 difermentasi, (P3) ransum dengan menggunakan 4% tepung kulit buah naga, (P4) ransum dengan menggunakan 4% tepung kulit buah naga difermentasi, (P5) ransum dengan menggunakan 6% tepung kulit buah naga, (P6) ransum dengan menggunakan 6% tepung kulit buah naga difermentasi. Peubah yang diamati meliputi konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, konversi ransum, mortalitas, persentase karkas, persentase hati, jantung, rampela, dan lemak abdomen, panjang usus dan sekum, kecernaan bahan kering, energi, protein, kolesterol darah, jumlah mikroba dan IOFCC. Semua data ditabulasi dan dianalisis menggunakan SPSS 17, ketika ada pengaruh yang nyata dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian menunjukan ransum mendapat tepung kulit buah naga tanpa dan difermentasi tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, konversi ransum, mortalitas, dan persentase karkas dan bagian karkas ayam broiler yang meliputi persentase dada, persentase sayap, persentase paha, dan persentase punggung. Sama halnya dengan persentase hati, rampela, lemak abdomen, panjang usus dan sekum, kecernaan bahan kering, energi, protein, kolesterol darah dan jumlah mikroba menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata (P>0,05). Namun analisis sidik ragam menunjukan berbeda nyata (P<0,05) terhadap persentase jantung. Pemberian tepung kulit buah naga tanpa dan difermentasi sampai level 6% dapat diberikan pada ternak ayam broiler dan memberikan pengaruh yang sama dengan kontrol, memberikan kecenderungan menurunkan kolesterol darah, serta pada 4% tanpa difermentasi meningkatkan nilai IOFCC sebesar Rp. 79/ekor/periode dibanding kontrol dan 6% difermentasi meningkatkan nilai IOFCC sebesar Rp. 391/ekor/periode.

PERFORMANCE OF BROILERS GIVEN DIET CONTAINING DRAGON FRUIT PEEL MEAL WITHOUT AND

FERMENTATION Aspergillus Niger

Ira Astutia, I. M. Mastikab, G. A. M. Kristina Dewib

aStudent of the Master Animal Husbandry, Udayana University, Denpasar

bDepartment of Animal Nutrition, Faculty Animal Husbandry, Udayana University, Denpasar

ABSTRACT

An experiment was carried to study the effect of dragon fruit peel meal without and fermentation in the diet on performance of broiler chickens. The study design used is completely randomized design, which consist of 7 (seven) treatments and 3 (three) replications. Chickens used in this study are 84 male broilers aged two weeks old were divided into 21 unit cages and each unit consisted of 4 chikens. Treatments offered were control diet without dragon fruit peel meal (P0), diet with used 2% dragon fruit peel meal (P1), diet with used 2% dragon fruit peel meal fermented (P2), diet with used 4% dragon fruit peel meal (P3), diet with used 4% dragon fruit peel meal fermented (P4), diet with used 6% dragon fruit peel meal (P5), diet with used 6% dragon fruit peel meal fermented (P6). Parameters observed were feed consumption, body weight gain, feed conversion, mortality, percentage of carcass, percentage of liver, heart, gizzard, and abdominal fat, intestinal and cecum length, digestibility of dry matter, energy, protein, blood cholesterol, total plate count and the value of IOFCC was calculated. All data were tabulated and analyzed using SPSS 17 when there was significant effect wasfound, analyzes continued with Duncan multiple range test. Broilers chickens received dragon fruit peel meal without and fermentation did no have significantly effect (P>0,05) on feed consumption, body weight gain, feed conversion, mortality, percentage carcasses and portions of broilers chickens carcass show as the percentage of breast, wing, thigh and percentage of the back compared the control. Similarly the percentage liver, gizzard, abdominal fat, intestinal and cecum length, digestibility of dry matter, energy, protein, blood cholesterol and total plate count had no significantly different (P>0,05). While analized was significantly effect (P<0,05) percentage of heart. It can the conculated that of dragon fruit peel meal without and fermentation until the to level 6% can be given to broilers chickens and having the same effect with control, gives the tendency to lower blood cholesterol, as well as at 4% without fermentation increase the value of IOFCC was Rp. 79/head/period than control and 6% fermentation increase the value of IOFCC was Rp. 391 /head/period.

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul performans ayam broiler yang diberi ransum mengandung tepung kulit buah naga tanpa dan difermentasi Aspergillus niger

(dibawah bimbingan I Made Mastika selaku pembimbing pertama dan G. A. M. Kristina Dewi selaku pembimbing kedua).

kulit buah naga, (P2) ransum dengan menggunakan 2% tepung kulit buah naga difermentasi, (P3) ransum dengan menggunakan 4% tepung kulit buah naga, (P4) ransum dengan menggunakan 4% tepung kulit buah naga difermentasi, (P5) ransum dengan menggunakan 6% tepung kulit buah naga, (P6) ransum dengan menggunakan 6% tepung kulit buah naga difermentasi. Data dianalisis dengan ANOVA dan bila ada perbedaan yang nyata dilanjutkan uji Duncan, data dianalisis menggunakan program aplikasi statistik SPSS 17.

Hasil penelitian menunjukan ransum mendapat tepung kulit buah naga tanpa dan difermentasi tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, konversi ransum, mortalitas, dan persentase karkas dan bagian-bagian karkas ayam broiler yang meliputi persentase dada, persentase sayap, persentase paha, dan persentase punggung. Sama halnya dengan persentase hati, rampela, lemak abdomen, panjang usus, panjang sekum, kecernaan bahan kering, energi, protein, kolesterol darah menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata (P>0,05) dan jumlah mikroba dalam sekum memberikan nilai yang tidak berbeda jauh dengan kontrol. Namun analisis sidik ragam menunjukan berbeda nyata (P<0,05) terhadap persentase jantung.

DAFTAR ISI

2.5 Kulit Umbi Ungu Sebagai Pembanding Kandungan Antioksidan... 15

2.6 Upaya Peningkatan Nilai Nutrien Kulit Buah Naga. ... 16

2.7 Kulit Buah Naga untuk Pakan Ternak ... 19

2.8 Bahan atau Limbah lain yang Difermentasi ... 24

4.1.4 Kandang ... 33

5.1.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Potong, Persentase Karkas dan Bagian Karkas ... 45

5.1.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Hati, Jantung, Rampela, Lemak Abdomen, Panjang Usus dan Panjang Sekum ... 46

5.1.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kecernaan, Kolesterol Darah dan Mikroba dalam Sekum ... 48

5.1.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap IOFCC (Income Over Feed and Chick Cost) ... 49

5.2 Pembahasan ... 50

5.2.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Performans ... 50

5.2.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Potong, Persentase Karkas dan Bagian Karkas ... 53

5.2.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Hati, Jantung, Rampela, Lemak Abdomen, Panjang Usus dan Panjang Sekum ... 57

5.2.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kecernaan, Kolesterol Darah dan Mikroba dalam Sekum ... 61

DAFTAR TABEL

Halaman

4.1 Kandungan Nutrien Bahan Pakan Penelitian ... . 32 4.2 Komposisi Bahan Penyusun Ransum dan Kandungan

Nutrien Ransum (umur 2-6 minggu) ... 39 5.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Performans Ayam Broiler

Selama Penelitian ... 44 5.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Potong, Persentase Karkas

dan Persentase Bagian Karkas. ... 46 5.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Hati, Jantung, Rempela

Lemak Abdomen, Panjang Usus dan Panjang Sekum ... 47 5.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kecernaan, Kolesterol Darah

dan Jumlah Mikroba dalam Sekum (Total Plate Count) ... 49 5.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap IOFCC (Income Over Feed

DAFTAR GAMBAR

Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Analisis Sidik Ragam Konsumsi Ransum, Pertambahan Bobot

Badan dan Konversi Ransum ... 79 2 Analisis Sidik Ragam Bobot Potong, Persentase Karkas dan

Persentase Bagian Karkas ... 80 3 Analisis Sidik Ragam Persentase Hati, Jantung, Rempela,

Lemak Abdomen, Panjang Usus dan Panjang Sekum ... 82 4 Analisis Sidik Ragam Kecernaan Bahan Kering, Energi, Protein

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Usaha peternakan ayam broiler berkembang sangat pesat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, hal ini menyebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi protein hewani. Permintaan terhadap daging ayam broiler terus meningkat setiap tahun, pada tahun 2014 permintaan ayam pedaging sebesar 1.544.379 ton dan angka sementara tahun 2015 meningkat menjadi 1.627.106 ton (Direktorat Jenderal Peternakan, 2015). Ayam broiler memiliki karakteristik pertumbuhan yang cepat sehingga dapat dipanen dalam waktu singkat yaitu 5-6 minggu. Daging ayam banyak digemari oleh masyarakat karena harganya relatif murah, dapat terjangkau oleh lapisan menengah ke bawah serta mudah diperoleh (Murtidjo, 2003).

Berkembangnya usaha peternakan ayam broiler bukanya tanpa masalah, kendala yang dihadapi adalah meningkatnya harga pakan yang cukup tajam karena pakan merupakan kebutuhan primer dengan biaya mencapai 60-70% (Supriyati et al., 2003). Tingginya biaya pakan disebabkan bahan baku berasal dari komoditi impor, selain itu penggunaannya bersaing dengan kebutuhan manusia. Mahalnya harga pakan tersebut secara tidak langsung mengharuskan peternak mencari bahan pakan alternatif yang tidak bersaing sehingga dapat menurunkan biaya dan memaksimalkan pendapatan.

2

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Pohon buah naga

(dragon fruit) merupakan tanaman yang baru dibudidayakan di Indonesia mulai

tahun 2000 dan banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki khasiat dan manfaat (Daniel et al., 2014). Menurut Kristanto (2008) mengatakan bahwa pengembangan dan penanaman buah naga sampai saat ini masih terpusat di daerah Jawa Timur diantaranya Pasuruan, Jember, Mojokerto, Bayuwangi dan Jombang. Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (2014) Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu pusat produksi buah naga di Indonesia bersama Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Buah naga (dragon fruit) merupakan bahan baku utama dalam pembuatan jus, selai, sirup, keripik atau bahan makanan lainnya (Mustika et al., 2014). Produksi pada tahun 2014 adalah 28.819 ton, dan ini menunjukan peningkatan yang pesat dibanding tahun 2013 yang hanya 16.631 ton (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2014). Menurut Citramukti (2008) bagian dari buah naga 30-35% merupakan kulit dan belum dimanfaatkan sepenuhnya meskipun pada beberapa penelitian telah dilaporkan bahwa kulit buah naga memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Menurut Nurliyana et al. (2010) kandungan

phenolic yang terdapat pada kulit buah naga sebesar 28,16 mg/100 g, selain

memiliki antioksidan juga mengandung antosianin. Namun, rendahnya protein dan tingginya serat kasar dalam kulit merupakan kendala dalam pemanfaatan sebagai bahan pakan ternak khususnya ternak unggas (ayam broiler).

3

tanpa memerlukan oksigen (Fardiaz, 1998). Penggunaan Aspergillus niger banyak dilakukan karena pertumbuhannya relatif mudah, cepat dan tidak menghasilkan mikotoksin sehingga tidak membahayakan (Ratanaphadit etal., 2010). Fermentasi dapat menyebabkan perubahan yang menguntungkan seperti perbaikan mutu pakan, baik dari segi nutrien maupun daya cernanya (Lunar, 2012). Penelitian tentang kulit buah naga sebagai pakan ternak masih jarang dilakukan. Hasil penelitian Mustika et al. (2014) menunjukan kulit buah naga dapat diberikan sampai level 1% sedangkan Rosa et al. (2013) dapat diberikan 4% pada puyuh. Pada ayam petelur dapat diberikan hingga 6% tanpa mempengaruhi kualitas telur (Wulandari, 2011). Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menggunakan tepung kulit buah naga tanpa dan difermentasi sebagai bahan pakan yang digunakan dalam ransum ayam broiler.

1.2 Rumusan masalah

1. Sampai level (aras) berapa tepung kulit buah naga tidak berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ayam broiler ?

2. Bagaimana pengaruh pemberian tepung kulit buah naga tanpa dan difermentasi terhadap performans ayam broiler?

3. Apakah pemberian tepung kulit buah naga tanpa dan difermentasi dapat menurunkan biaya yang dikeluarkan untuk pakan?

1.3 Tujuan

4

berkompetisi dengan manusia, dapat menekan biaya pakan dan mengurangi pencemaran lingkungan.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi mengenai pemanfaatan penggunaan tepung kulit buah naga tanpa dan difermentasi dengan

Aspergillus niger untuk pakan ternak khususnya ayam broiler dan informasi

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Ayam Broiler

Broiler merupakan jenis ternak yang banyak dikembangkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan protein hewani dan merupakan ternak yang paling cepat pertumbuhannya, karena merupakan hasil budidaya yang menggunakan teknologi sehingga memiliki sifat ekonomi yang menguntungkan, diantaranya dapat dipanen umur 5-6 minggu (Rasyaf, 2007). Daging ayam merupakan sumber protein hewani yang harganya relatif murah, dapat dikonsumsi oleh segala lapisan masyarakat menengah ke bawah, serta cukup tersedia di pasaran (Murtidjo, 2003). Produktivitas ayam broiler dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain konsumsi ransum, kualitas ransum, jenis kelamin, lama pemeliharaan dan aktivitas. Selain itu pertambahan bobot badan, konversi ransum, genetik, iklim dan faktor penyakit (North dan Bell, 1990).

6

minggunya ayam mengkonsumsi ransum lebih banyak dibandingkan dengan minggu sebelumnya (Fadilah et al., 2007). Menurut Wahju (2004) konsumsi ransum ayam jantan lebih banyak dari pada ayam betina dan lebih efisien dalam mengubah ransum menjadi daging dari pada ayam betina (North dan Bell, 1990).

Salah satu hal penting dalam menentukan produksi ternak adalah dengan mengetahui pengukuran pertambahan bobot badan ternak. Pertambahan bobot badan merupakan kenaikan bobot badan yang dicapai oleh seekor ternak selama periode tertentu dan diperoleh melalui penimbangan berulang dalam waktu tertentu misalnya tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, atau tiap waktu lainya (Tillman et al., 1991). Menurut Rose (1997) pertambahan bobot badan berlangsung sesuai dengan kondisi fisiologis ayam, yaitu bobot badan akan berubah kearah bobot badan dewasa. Kartasudjana dan Suprijatna (2006) menambahkan bahwa pertumbuhan pada ayam broiler dimulai dengan perlahan kemudian berlangsung cepat sampai dicapai pertumbuhan maksimum setelah itu menurun kembali hingga akhirnya terhenti. Pertumbuhan yang paling cepat terjadi sejak menetas sampai umur 4-5 minggu, kemudian mengalami penurunan (Kartasudjana dan Suprijatna, 2006). Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah galur ayam, jenis kelamin, faktor lingkungan, energi metabolis dan kandungan protein ransum (Wahju, 2004). Menurut Ensminger (1992) abnormalitas kondisi tubuh dicerminkan oleh menurunnya konsumsi, terjadi penurunan bobot badan dan meningkatnya nilai konversi ransum.

7

tertentu. Kartasudjana dan Suprijatna (2006) menyatakan semakin tinggi konversi ransum menunjukan semakin banyak ransum yang dibutuhkan untuk meningkatkan bobot badan. Konversi ransum merupakan parameter penting sebagai tinjauan ekonomis biaya ransum. Semakin rendah nilai konversi ransum semakin menguntungkan, hal ini disebabkan semakin sedikit ransum diberikan untuk menghasilkan berat badan tertentu (Kartasudjana dan Suprijatna, 2006).

Mengetahui efisiensi penggunaan ransum secara ekonomis, selain memperhitungkan bobot badan yang dihasilkan dan efisiensi ransum, faktor biaya juga perlu diperhitungkan. Selisih harga penjualan dengan biaya DOC dan pakan merupakan parameter yang digunakan dalam menentukan nilai ekonomis pemeliharaan (Prawirokusumo, 1990). Income Over Feed and Chick Cost

(IOFCC) merupakan brometer untuk melihat seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk pakan dalam usaha peternakan. IOFCC dihitung dengan selisih dari total pendapatan dengan total biaya pakan dan DOC digunakan selama usaha penggemukan ternak (Prawirokusumo, 1990).

Badan Standardisasi Nasional (1995) menjelaskan karkas ayam pedaging adalah bagian tubuh ayam pedaging setelah dikurangi bulu, dikeluarkan jeroan dan lemak abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya (ceker). Soeparno (1994) menyatakan faktor yang mempengaruhi karkas adalah bangsa, jenis kelamin, umur, bobot badan, dan ransum. Umur berpengaruh terhadap berat karkas yang disebabkan oleh adanya perubahan alat-alat tubuh terutama penambahan dari lemak karkas (Soeparno, 1994).

8

usus halus, usus buntu (sekum), usus besar, kloaka dan anus. Organ dalam lainya adalah hati, jantung, dan lemak abdominal (Suprijatna et al., 2008). Putnam (1991) menyatakan persentase hati 1,70-2,80%, jantung 0,27%-0,42%, rempela 1,6-2,3%, dan lemak abdomen 2,64-3,3%. Usus halus pada ternak merupakan organ penting dalam pencernaan yang berfungsi untuk mengabsorbsi nutrien bahan ransum (Gillespie, 2004). Menurut Nickle et al. (1977)panjang usus halus sekitar 1,5 meter pada ayam dewasa, terdiri dari tiga bagian yaitu duodenum, jejunum dan ileum. Panjang usus halus bervariasi sesuai dengan ukuran tubuh, tipe makanan dan faktor lainnya. Menurut Rose (1997) dalam sekum terdapat bakteri yang membantu proses pendegradasian bahan makanan melalui proses fermentasi yang selanjutnya produk yang dihasilkan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan zat makanan. Nickle et al. (1977) menyatakan bahwa panjang sekum unggas normal berkisar antara 12 sampai 25 cm.

9

2.2 Potensi Kulit Buah Naga

Pohon atau tanaman buah naga (Hylocereus sp) berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan (Winarsih, 2007). Seiring dengan perkembangannya, buah naga banyak dibudidayakan di Asia. Negara di Asia yang sudah melakukan pembudidayaan secara besar-besaran adalah Vietnam, Thailand, Taiwan, Filipina, Malaysia dan Indonesia mulai meningkatkan budidaya tanaman ini (Cahyono, 2009). Indonesia memiliki potensi yang besar untuk membudidayakan tanaman buah naga yang hasilnya dapat diekspor, hal ini disebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, sesuai dengan iklim yang dibutuhkan tanaman ini untuk tumbuh dengan baik (Cahyono, 2009).

Nama buah “naga” berasal dari masyarakat Vietnam dan orang Cina yang

menganggap buahnya membawa berkah bagi mereka. Oleh karena itu, buah ini selalu diletakan diantara dua ekor patung naga di atas meja altar pemujaan dan warna merah pada buah menjadi sangat mencolok dan kontras diantara dua patung naga yang memiliki warna hijau, dari kebiasaan inilah dikalangan orang Vietnam yang sangat terpengaruh budaya Cina buah naga dikenal sebagai thang loy

(Muaris, 2012). Nama thang loy oleh orang Vietnam kemudian diterjemahkan di Eropa dan negara lain yang berbahasa Inggris sebagai dragon fruit (Indah dan Supriyanto, 2013). Selain itu, penampilan batangnya yang menjulur berwarna hijau mirip tubuh naga. Buahnya bersisik dan memiliki sayap seperti seekor naga karena itu menambah pencitraan bahwa buah ini dinamakan buah naga (Muaris, 2012). Buah naga sebenarnya adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga

hylocereus dan selenicereus. Adapun klasifikasinya menurut Kristanto (2008)

10

Divisi : Magnoliophyta

Subdivisi : Spermatophyta Kelas : Magnoliopsida

Subkelas : Hamamelidae

Ordo : Caryophyllales

Family : Cactaceae

Genus : Hylocereus

Subfamily : Hylocereanea

Spesies : Hylocereus

Pohon buah naga dibudidayakan mulai tahun 2000 oleh Joko Rainu Sigit di Delangu, Klaten Jawa Tengah. Tanaman ini memiliki potensi yang baik dilihat dari permintaan yang terus meningkat diikuti dengan teknik budidaya yang mudah dilakukan (Jaya, 2010). Buah naga memiliki berbagai sebutan dibeberapa daerah, seperti di Cina disebut dengan Feny Long Kwa dan Thang Loy, di Thailand disebut Kaew Mangkorn, di Taiwan disebut Shien Mie Kou dan di Israel disebut

Pitahaya (Departemen Pertanian, 2009). Menurut Winarsih (2007) tanaman buah

naga sering dibuat menjadi tanaman hias, dalam setahun bisa berbuah tiga kali dan produksinya bisa terus meningkat dengan perawatan yang baik. Setiap tahun, tanaman ini meningkat begitu juga dengan impor buah ke Indonesia. Berdasarkan catatan dari eksportir buah di Indonesia, buah naga impor ini masuk ke tanah air mencapai antara 200-400 ton/tahun asal Thailand dan Vietnam (Winarsih, 2007).

11

Sragen, Sukoharjo), D.I.Yogyakarta (Sleman, Bantul, Kulonprogo), Sumatera Utara (Deli Serdang), Sumatera Barat (Padang Pariaman), Lampung (Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Selatan), Riau (Kota Pekanbaru, Siak), Kepulauan Riau (Kota Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang) dan Kalimantan (Wibawa, 2008). Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menjadi salah satu pusat produksi buah naga di Indonesia (Direktorat Hortikultura Kementrian Pertanian, 2014).

Kulit buah naga merupakan bagian terluar yang biasanya dibuang sekitar 30-35% dari buah (Citramukti, 2008). Sedangkan bijinya menyatu dengan buah (Mustika et al., 2014). Produksi pada tahun 2014 adalah 28.819 ton dari jumlah sebanyak itu dapat diperoleh total kulit 8.645-10.086 ton (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2014). Pada beberapa penelitian kulit buah naga memiliki kandungan antioksidan dan zat warna alami yaitu antosianin cukup tinggi yang berperan memberikan warna merah (Daniel et al., 2014). Antosianin adalah kelompok pigmen yang berwarna merah sampai biru yang tersebar dalam tanaman (Abbas, 2003). Warna merah pada daging dan kulit mengindikasikan tingginya kandungan phenol (Nurliyana et al., 2010). Senyawa phenol dilaporkan banyak berperan dalam aktivitas biologis seperti antimutagenik, antikarsinogenik,

antiaging, dan antioksidan (Kosem et al., 2007).

2.3 Proses Mendapatkan Kulit Buah Naga

12

impor dari Thailand yang semakin membludak di pasar buah-buahan Indonesia (Winarsih, 2007). Semakin banyaknya permintaan, menjadi peluang para pekebun mulai mengembangkan budidaya buah naga di Indonesia. Buah naga sudah masuk pasaran, sehingga gampang dijumpai di swalayan diseluruh nusantara. Selain rasanya yang manis, buah naga mengandung manfaat bagi kesehatan. Maka tidak heran jika permintaan konsumen buah naga semakin hari semakin meningkat (Winarsih, 2007). Tanaman ini selain disukai buahnya untuk dikonsumsi, limbah kulitnya dapat diolah untuk diberikan pada ternak (Sadarman, 2013).

Semakin meningkatnya produksi buah naga diikuti dengan semakin banyaknya produksi makanan olahan berbahan baku buah naga maka akan meningkatkan jumlah limbah yang dihasilkan (Wahyuni, 2011). Cara mendapatkan kulit buah bisa langsung mencarinya ke tempat pembuatan makanan dari buah naga seperti keripik, mie, dodol, stik, bolu dan selai atau industri minuman seperti jus, sari buah, dan sirup.

13

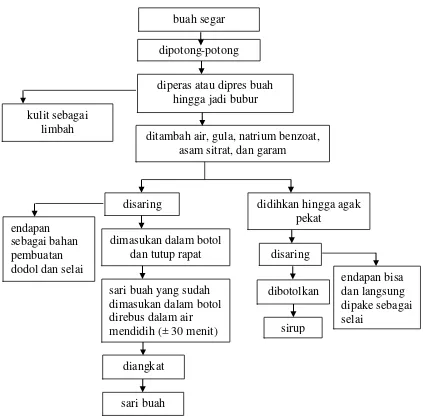

Gambar 2.1 Bagan Proses Pengolahan Buah Menjadi Sari Buah dan Sirup (Margono etal., 1993)

2.4 Kandungan Gizi Kulit Buah Naga

Kulit buah naga berpotensi sebagai bahan obat karena memiliki kandungan sianidin 3-ramnosil glukosida 5-glukosida (Saati, 2009). Menurut Wahyuni (2011) kulit buah naga berkhasiat untuk mencegah kanker usus, kencing manis dan berbagai penyakit. Jaafar (2009) dan Woo et al. (2011) menyatakan bahwa kulit buah naga mengandung berbagai macam senyawa seperti golongan flavonoid,

thiamin, niacin, pyridoxine, kobalamin, fenolik, polyphenol, karoten,

14

antioksidan yaitu betacyanins dan betaxanthins (Tang dan Norziah, 2007). Menurut Nurliyana et al. (2010) kandungan phenolic yang terdapat pada kulit sebesar 28,16 mg/100 g, sedangkan pada daging buah hanya sebesar 19,72 mg/100 g, dari hasil penelitian tersebut menunjukan kulit buah naga mengandung antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan daging buahnya. Selain itu, kulit buah naga juga memiliki kandungan vitamin C yang dapat diberikan sebagai vitamin alami (Sadarman, 2013).

Wu et al. (2005) menjelaskan kulit buah naga kaya polyphenol dan sumber

antioksidan yang baik. Menurut studi yang dilakukannya terhadap total phenolic

konten, aktivitas antioksidan dan kegiatan antiproliferative, kulit buah lebih kuat inhibitor pertumbuhan sel-sel kanker dari pada dagingnya dan tidak mengandung toksik. Antioksidan merupakan zat yang mampu memperlambat atau menghambat dan mencegah terjadinya proses oksidasi (Amrun et al., 2007). Selain itu antioksidan juga diartikan sebagai senyawa yang dapat melawan radikal yang dihasilkan dari proses metabolisme oksidatif. Senyawa antioksidan juga dapat mengurangi resiko terhadap penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung koroner (Amrun et al., 2007).

15

8,79%, serat kasar 24,83%, abu 20,06%, lemak 1,32%, energi 2887 Kkal/kg, kalsium 2,35% dan posfor 0,30%.

2.5 Kulit Umbi Ungu Sebagai Pembanding Kandungan Antioksidan

Sama halnya, pada kulit umbi jalar ungu (Ipomea Batatas L) memiliki warna ungu yang cukup pekat pada daging umbinya, warna ungu pada umbi jalar disebabkan oleh adanya pigmen ungu antosianin yang menyebar dari bagian kulit sampai dengan daging umbinya (Pakorny et al., 2001). Antosianin pada kulit umbi jalar ungu mempunyai aktivitas sebagai antioksidan (Pakorny et al., 2001). Menurut Sagain (2015) selain antosianin dan betakaroten, warna jingga pada umbi jalar mengindikasikan akan tingginya kandungan senyawa Lutein dan Zeaxantin, pasangan antioksidan karotenoid. Keduanya termasuk pigmen warna sejenis klorofil dan merupakan pembentuk vitamin A serta merupakan senyawa aktif yang memiliki peran penting dalam menghalangi proses perusakan sel (Sagain, 2015). Umbi jalar ungu juga kaya vitamin E untuk memenuhi kebutuhan sehari bagi manusia (Sagain, 2015). Umbi jalar ungu (Ipomoea Batatas L) mengandung pigmen antosianin yang lebih tinggi dari pada umbi jalar jenis lain. Beberapa penelitian menunjukan bahwa kandungan antosianin pada kulit umbi ungu lebih tinggi dibandingkan daging umbinya (Cevallos-Cassals and Cisneros-Zevallos, 2002; Steed and Truong, 2008; Montilla et al., 2011).

16

antioksidan lebih kuat, dengan demikian kulit umbi jalar ungu mempunyai potensi besar sebagai sumber antioksidan alami dan sekaligus sebagai pewarna alami (Hardoko et al., 2010). Senyawa antosianin berfungsi sebagai antioksidan dan penangkap radikal bebas, sehingga berperan untuk mencegah terjadi penuaan, kanker, dan penyakit degeneratif. Selain itu, antosianin memiliki kemampuan sebagai antimutagenik dan antikarsinogenik, mencegah gangguan fungsi hati, antihipertensi, dan menurunkan kadar gula darah (Jusuf et al., 2008).

Menurut hasil penelitian Laiku (2012) bahwa penggunaan 10% ubi jalar ungu (Ipomoea Batatas L.) terfermentasi dengan inokulan berbeda ke dalam ransum itik Bali betina umur 23 minggu menunjukan hasil bobot potong, bobot karkas, persentase karkas, persentase daging, persentase tulang, persentase lemak itik Bali betina umur 23 minggu tidak berbeda nyata dengan pemberian ransum perlakuan kontrol. Hal ini disebabkan oleh kandungan nutrien ransum yang mendekati sama pada setiap perlakuan sehingga tingkat konsumsi ransum juga mendekati sama.

2.6 Upaya Peningkatan Nilai Nutrien Kulit Buah Naga

17

fermentasi sering didefinisikan sebagai proses pemecahan karbohidrat dan asam amino secara anaerob, yaitu tanpa memerlukan oksigen (Fardiaz, 1998).

Proses fermentasi bahan pakan oleh mikroorganisme menyebabkan perubahan yang menguntungkan seperti memperbaiki mutu pakan baik dari aspek nutrien maupun daya cerna serta meningkatkan daya simpannya (Supriatna, 2005). Produk fermentasi biasanya mempunyai nilai nutrien yang lebih tinggi dari bahan aslinya, hal ini disebabkan mikroba bersifat katabolik yang mempunyai kemampuan merubah komponen kompleks yang terkandung dalam bahan pakan asal menjadi zat yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna (Winarno dan Fardiaz, 1979). Melalui fermentasi terjadi pemecahan substrat oleh enzim tertentu terhadap bahan yang tidak dapat dicerna, misalnya seluosa dan hemiselulsa menjadi gula sederhana. Selama proses fermentasi terjadi pertumbuhan kapang, selain dihasilkan enzim juga dihasilkan protein ekstraseluler dan protein hasil metabolisme kapang sehingga terjadi peningkatan kadar protein (Winarno, 1983).

Salah satu mikroba yang dapat digunakan adalah Aspergillus niger yang termasuk dalam kelompok jamur (kapang), kapang ini sangat baik dikembangkan karena tumbuh cepat (Winarno, 1983). Klasifikasi Aspergillus niger menurut Hardjo et al. (1989) sebagai berikut: genus Aspergillus, famili Euritaceae, ordo

Eutiales, kelas Asomycotina, divisi Asmatgmycota. Hidayat (2007) Aspergillus

niger memiliki bulu dasar berwarna putih atau kuning dengan lapisan

18

coklat (Hidayat, 2007). Aspergillus niger dapat tumbuh pada suhu 35ºC - 37ºC (optimum), 6ºC - 8ºC (minimum), 45ºC - 47ºC (maksimum) (Hidayat, 2007).

Penggunaan Aspergillus niger sudah banyak dilakukan karena pertumbuhannya relatif mudah, cepat, menghasilkan enzim selulolitik, dan juga

enzim amilolitik seperti amylase dan glukoamilase (Ratanaphadit et al., 2010)

.

Kapang Aspergillus niger merupakan salah satu jenis Aspergillus yang tidak menghasilkan mikotoksin sehingga tidak membahayakan (Supriatna, 2005). Selain itu, penggunaannya mudah karena banyak digunakan secara komersial sehingga banyak digunakan untuk memproduksi asam sitrat, asam glukonat, dan beberapa enzim seperti amilase, pektinase, amilo-glukosidase, dan selulase (Hardjo et al., 1989). Enzim selulase yang dihasilkan Aspergillus niger mampu merombak struktur serat kasar yang sulit dicerna menjadi lebih sederhana sehingga mudah dicerna (Lunar, 2012). Hasil analisis proksimat yang dilakukan di Balai Penelitian Ternak (BALITNAK) dan Balai Pemeriksaan Mutu Pakan Ternak (BPMPT) bahwa komposisi nutrien kulit buah naga difermentasi Aspergillus niger

didapatkan protein 10,71%, serat kasar 21,78%, abu 17,95%, lemak 1,23%, energi 2975 Kkal/kg, kalsium 1,75%, dan posfor 0,35%.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian dan diketahui bahwa terdapat perubahan kandungan nilai nutrien pada substrat melalui proses fermentasi dengan menggunakan Aspergillus niger. Fermentasi bungkil kelapa dengan

Aspergillus niger dapat meningkatkan kandungan protein kasar dan asam amino

19

dengan kandungan serat kasar 48,88% oleh Aspergillus niger menghasilkan kandungan serat kasar 27,31% (Mirwandhono et al., 2004). Fermentasi kulit buah markisa dengan Aspergillus niger meningkatkan protein dari 13,12% menjadi 18,13% dan menurunkan serat kasar dari 29,9% menjadi 22,1% (Supriatna, 2005)

2.7 Kulit Buah Naga untuk Pakan Ternak

Sadarman (2013) melaporkan mengenai pemberian ekstrak kulit buah naga dalam air minum sebagai antioksidan terhadap status kesehatan ayam pedaging memberikan peningkatan eritrosit (sel darah) dengan perlakuan tertinggi ditunjukan oleh T4 (penambahan ekstrak kulit buah naga 53,25 g/5 ml/ekor) 2,22±0,26; T1 (kontrol) 2,21±0,09; T2 (penambahan ekstrak kulit buah naga 17,75 g/5 ml/ekor) dan T3 (penambahan ekstrak kulit buah naga 35,50 g/5 ml/ekor) menghasilkan nilai yang sama yaitu 2,11±0,14 dan 2,11±0,11. Hasil analisis menunjukan tidak ada perbedaan yang nyata. Hal ini diduga bahwa zat yang terkandung dalam kulit buah naga belum mampu menyebabkan perubahan jumlah eritrosit pada ayam pedaging, karena eritrosit pada semua perlakuan tidak mampu bertahan lebih lama dalam sistem transportasi.

20

Nilai leukosit perlakuan T1 (703,64) cenderung lebih tinggi dari perlakuan T3 (692,04) dan cenderung lebih rendah dari perlakuan T4 (721,16) dan T3 (751,64). Namun demikian, tidak menunjukan perbedaan yang nyata dengan kontrol. Peningkatan jumlah leukosit ayam pedaging dalam penelitian ini diduga karena kondisi terinfeksi atau terjadinya radang selama pemeliharaan berlangsung atau karena kondisi stress pada saat pengambilan darah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak kulit buah naga dalam air minum menunjukan peningkatan eritrosit, hemoglobin dan nilai hematokrit ayam pedaging dan peningkatan tersebut masih berada dalam batas normal, sedangkan leukositnya meningkat tajam. Namun demikian, pemberian ekstrak kulit buah naga dalam air minum sebagai antioksidan tersebut dapat meningkatkan status kesehatan ayam pedaging.

21

Haugh Unit (HU) tertinggi penelitian ini ditunjukan pada perlakuan P2

(78,27); P3 (76,57); P4 (76,00); dan P1 (67,75). Menurut USDA (1964) HU lebih dari 72 termasuk dalam kualitas AA, bila HU 60-72 termasuk kualitas A, dan HU 31-60 termasuk kualitas B, serta HU kurang dari 31 termasuk kualitas C. Kualitas telur hasil penelitian pada penambahan buah naga pada air minum atau penambahan kulit buah naga pada ransum dapat dikelompokkan pada telur berkualitas AA, sedangkan kontrol termasuk dalam telur kualitas A. Dari data penelitian ini, konversi ransum yang baik terlihat pada P1 (2,26); P3 (2,3); P2 (2,45) dan P4 (2,54). Penggunaan kulit buah naga cenderung meningkatkan konversi ransum. Disimpulkan bahwa pemberian tepung kulit buah naga dapat diberikan pada ayam petelur dan tidak mempengaruhi kualitas telur ayam.

Mustika et al. (2014) menunjukan bahwa penambahan tepung kulit buah naga merah pada ransum puyuh dapat diberikan 1% tanpa berpengaruh buruk. Selanjutnya pemberian 1% menyebabkan penurunan terhadap konsumsi ransum, secara numerik konsumsi ransum tertinggi yaitu P2 (penambahan 0,50% tepung kulit buah naga merah) 27,12±0,10 g/ekor/hari; P1 (penambahan 0,25% tepung kulit buah naga merah) 26,85±0,77 g/ekor/hari; P3 (penambahan 0,75% tepung kulit buah naga merah) 26,68±0,98 g/ekor/hari); P0 (kontrol) sebesar 26,46±1,09 g/ekor/hari dan P4 (penambahan 1% tepung kulit buah naga merah) 26,29±1,22 g/ekor/hari dan menunjukan perlakuan berpengaruh tidak nyata.

22

Secara numerik nilai FCR terendah diperoleh perlakuan P4, hal ini menunjukan penambahan tepung kulit buah naga merah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan menurunkan nilai FCR. Dijelaskan pula bahwa nilai

Income Over Feed Cost (IOFC) tertinggi hingga terendah antara lain perlakuan P2

(120,84±20,66); P0 (119,96±26,42); P1 (119,41±26,42); P4 (115,69±16,94); dan P3 (103,08±18,52). secara numerik nilai IOFC tertinggi didapatkan pada perlakuan P2. Disimpulkan bahwa pemberian 1% kulit buah naga merah tidak memberikan efek negatif pada tubuh ternak dan tidak mempengaruhi produktivitas ternak puyuh.

Penelitian lain oleh Rosa et al. (2013) menyatakan pemberian tepung kulit buah naga sebagai suplemen dalam ransum guna menghasilkan telur puyuh yang kaya vitamin A dan rendah kolesterol sampai level 4% dapat memberikan peningkatan terhadap persentase produksi telur dan mengalami puncak produksi pada minggu ke-4 dengan produksi telur terbanyak pada P3 (penambahan 4% tepung kulit buah naga) 16,30, P1 (penambahan 1% tepung kulit buah naga) 15,60, P0 (kontrol) 14,35 dan P2 (penambahan 2% tepung kulit buah naga) 11,90. Warna kuning telur pada penelitian ini berkisar 6,44-7,67. Warna kuning telur tertinggi sampai terendah berturut P3 (7,67±0,50); P2 (7,44±0,53), P1 (6,67±0,71) dan P0 (6,44±0,73). Hal ini dapat disebabkan oleh kandungan

karotenoid pada tepung kulit buah naga yang tinggi sehingga meningkatkan skor

23

g/butir dan hasil analisis menunjukan tidak berbeda nyata dengan kontrol. Perlakuan tertinggi ditunjukan pada P1 (9,60±0,40 g/butir); P2 (9,40±0,51 g/butir); P0 (9,32±0,46 g/butir); dan P3 (9,25±0,47 g/butir).

Haugh Unit (HU) pada penelitian ini berkisar 62,02-63,84%. HU tertinggi

terdapat pada P0 (63,84±1,76); P1 (63,29±0,77); P2 (62,02±1,15); dan P3 (62,19). Hal ini menunjukan bahwa pemberian tepung kulit buah naga dapat menurunkan HU pada telur puyuh. Tebal kerabang berkisar 0,14-0,16 mm dan perlakuan tertinggi terjadi pada P0 (0,16±0,01 mm); P1 (0,16±0,01 mm); P2 (0,15±0,01 mm) dan P3 (0,14±0,01 mm). Dijelaskan, penurunan tebal kerabang dimungkinkan karena rasio Ca:P dalam ransum yang ditambahkan tepung kulit buah naga menjadi berubah sehingga mempengaruhi imbangan tersebut.

24

2.8 Bahan atau Limbah lain yang Difermentasi

Bahan pakan konvensional dari limbah pertanian telah banyak diteliti dan umumnya mempunyai nilai nutrien rendah, sehingga membutuhkan teknologi pengolahan (Stephanie dan Purwadaria, 2013). Kemajuan teknologi diberbagai sektor seperti bidang pertanian dan peternakan merupakan suatu terobosan yang dapat memecahkan atau menghasilkan jawaban terhadap perubahan kebutuhan (Atdmadilaga, 1991). Upaya untuk memperbaiki kualitas nilai nutrien, mengurangi atau menghilangkan pengaruh negatif dari bahan pakan tertentu dapat dilakukan dengan penggunaan mikroorganisme melalui proses fermentasi (Widjastuti et al., 2007).

Beberapa penelitian melaporkan adanya perubahan komposisi nilai nutrien bahan pakan dalam substrat melalui fermentasi. Menurut Supriatna (2005) fermentasi kulit buah markisa dengan Aspergillus niger dapat meningkatkan kandungan protein kasar dari 13,12% menjadi 18,13%, energi dari 4495 Kkal/kg menjadi 4972 Kkal/kg serta kandungan nutrien lainya yang essensial bagi ternak dan menurunkan serat kasar dari 29,9% menjadi 22,1%. Hasil penelitian Sembiring dan Wahyuni (2005) menunjukan bahwa pemanfaatan kulit buah markisa hingga level 16% tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot potong, bobot karkas, persentase karkas dan lemak abdominal ayam broiler.

25

fermentasi Rhyzopus oligosporus hingga 15% tidak mempengaruhi konsumsi ransum tetapi nyata menurunkan pertambahan bobot badan dan meningkatkan konversi ransum, dari hasil penelitan tersebut penggunaan 10% kulit pisang fermentasi dalam ransum ayam pedaging memberikan hasil terbaik.

Ibrahim et al. (2015) menjelaskan penggunaan kulit nanas mengandung gulma yang difermentasi dengan youghurt hingga level 22,5% dalam ransum memberikan pengaruh yang baik terhadap lemak dan kolesterol ayam broiler. Selanjutnya, Aro (2008) melaporkan bahwa protein kulit singkong tanpa fermentasi sebesar 8,2% dan setelah fermentasi menjadi 14%. Hasil penelitian Stephanie dan Purwadaria (2013) menunjukan fermentasi kulit singkong menggunakan fungi merupakan salah satu metode pengolahan yang baik, karena dapat meningkatkan kandungan protein atau asam amino esensial, menurunkan serat kasar dan senyawa sianogenik yang berbahaya. Selain itu, nilai kecernaan karbohidrat maupun protein pada kulit singkong fermentasi juga lebih tinggi dibandingkan tanpa fermentasi. Kulit singkong terfermentasi berpotensi mensubstitusi jagung pada ransum unggas sampai 10%.

Penelitian lain oleh Abun (2005) menunjukan bahwa fermentasi ampas umbi garut menggunakan Aspergillus niger pada tingkat 15% dalam ransum nyata menurunkan nilai kecernaan ransum yaitu bahan kering dan protein. Menurut Yadyana et al. (2012) pemberian 10% ransum ubi jalar ungu terfermentasi

Aspergillus niger dapat meningkatkan kecernaan bahan kering, bahan organik,

lemak, protein, retensi protein dan pertambahan bobot badan pada itik Bali.

26

difermentasi oleh Aspergillus niger terhadap kandungan nutrien. Kandungan abu, protein, kalsium dan posfor mengalami peningkatan setelah dilakukan fermentasi. Sebaliknya kandungan lemak pati, gula dan energi metabolis mengalami penurunan. Selanjutnya, hasil fermentasi kulit buah kakao oleh jamur Marasmius sp dapat menurunkan serat kasar dari 38,45% menjadi 23,29%, selulosa dari 22,90% menjadi 17,72%, dan lignin dari 15 ,54% menjadi 2,97% (Suhermiyati, 2003). Menurut Guntoro et al. (2002) kandungan gizi kulit buah kakao yang difermentasi menggunakan Aspergillus niger menghasilkan protein 15-17% dan serat kasar turun dari 21-23% menjadi 10-11%.

Noferdiman (2012) menjelaskan penggunaan Azolla microphylla

difermentasi menggunakan jamur Trichoderma Harzianum meningkatkan protein kasar dari 26,67% menjadi 34,06% dan dapat dimanfaatkan hingga 50% sebagai pengganti bungkil kedelai dalam ransum tanpa mengganggu organ pencernaan ayam broiler.

Mulyani et al. (2013) ampas tahu yang difermentasi dengan Bacillus

amyloliquefaciens dan Trichoderma harzianum meningkatkan protein dari 3,61%

menjadi 13,65% dan serat kasar 4,74% menjadi 24,14%. Menurut hasil penelitiannya bahwa pemberian ransum fermentasi ampas tahu berpengaruh nyata untuk meningkatkan pertambahan bobot badan ternak itik alabio. Saputra et al.

(2013) menyatakan pemberian ampas tahu terfermentasi Bacillus

amyloliquefaciens dan Trichoderma harzianum tidak menunjukan pengaruh nyata

27

difermentasi menggunakan Bacillus amyloliquefaciens dan Trichoderma

harzianum tidak mempengaruhi analisis pH, keempukan, air bebas dan warna

pada daging itik alabio betina.

Hasil penelitian lain oleh Fransistika et al. (2012) menunjukan pengaruh waktu fermentasi campuran Trichoderma reesei dan Aspergillus niger

meningkatkan kandungan protein ampas sagu, dan hasil terbaik diperoleh dengan waktu 6 hari dengan kadar protein sebesar 16,27%, sedangkan kandungan serat kasar dari ampas sagu cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya waktu fermentasi. Selanjutnya, hasil penelitian Sandi et al. (2012) mengenai pengaruh penambahan ampas tahu dan dedak fermentasi oleh EM-4 terhadap karkas, usus dan lemak abdomen ayam broiler menunjukan hasil semakin tinggi level ampas tahu dan dedak fermentasi dalam ransum memberi hasil yang relatif sama dengan kontrol. Sukaryana (2010) menyatakan bahwa peningkatan energi metabolis produk fermentasi campuran bungkil inti sawit (80%) dan dedak padi (20%) oleh

Trichoderma viridie menghasilkan nilai sebesar 2149,33±4,90 lebih tinggi dari