SKRIPSI

PERANCANGAN PROSES DAN FORMULASI MI BASAH JAGUNG

BERBAHAN DASAR HIGH QUALITY PROTEIN MAIZE

VARIETAS SRIKANDI KUNING KERING PANEN

Oleh : ANISSA SORAYA

F 24102005

2006

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERANCANGAN PROSES DAN FORMULASI MI BASAH JAGUNG

BERBAHAN DASAR HIGH QUALITY PROTEIN MAIZE

VARIETAS SRIKANDI KUNING KERING PANEN

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh : ANISSA SORAYA

F 24102005

2005

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

PERANCANGAN PROSES DAN FORMULASI MI BASAH JAGUNG

BERBAHAN DASAR HIGH QUALITY PROTEIN MAIZE

VARIETAS SRIKANDI KUNING KERING PANEN

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh : ANISSA SORAYA

F 24102005

Dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1984 Di Lhokseumawe

Tanggal lulus: Menyetujui, Bogor, September 2006

Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc. Ir. Subarna, MSi. Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Mengetahui,

Anissa Soraya. F24102005. Perancangan Proses Dan Formulasi Mi Basah Jagung Berbahan Dasar High Quality Protein Maize Varietas Srikandi Kuning Kering Panen. Di bawah bimbingan Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc. dan Ir. Subarna, MSc.

RINGKASAN

Pengembangan produk berbasis jagung merupakan salah satu upaya dalam pelaksanaan diversifikasi pangan Upaya pengembangan jagung masih memiliki beberapa kendala, antara lain akses transportasi ke beberapa sentra produksi jagung yang sulit dan kendala cuaca yang sering menyebabkan pengeringan jagung terhambat terutama di musim hujan. Hal ini pada akhirnya berujung pada rendahnya kualitas jagung karena tingginya kadar aflatoksin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah tersebut dengan merancang teknologi pengolahan yang cepat dan tepat sehingga dapat diterapkan secara in situ. Produk olahan jagung yang berpotensi untuk dikembangkan adalah mi.

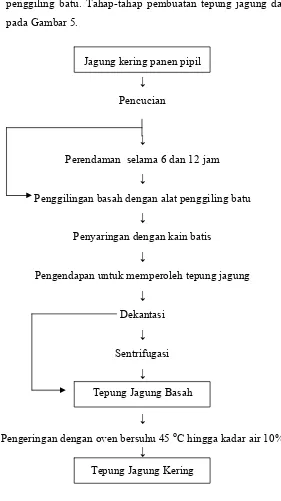

Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh rancangan proses dan formula pembuatan mi basah jagung yang dapat diterapkan di masyarakat untuk meningkatkan nilai jual jagung. Tahap awal dari penelitian ini adalah melakukan konversi jagung kering panen menjadi tepung jagung, lalu dilanjutkan dengan perancangan proses pembuatan mi basah jagung dan upaya memperbaiki tekstur dan mengurangi kehilangan padatan akibat pemasakan mi yang dihasilkan.

Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah jagung Srikandi Kuning. Jenis jagung ini memiliki nilai nutrisi yang lebih baik dibandingkan jagung dari varietas lain yang memiliki kadar protein 8-10% namun kekurangan asam amino lisin dan triptofan yang masing-masing hanya 0,225% dan 0,05%. Srikandi Kuning-1 mengandung protein sebanyak 10,38%, dengan kandungan lisin 0,48% dan triptofan 0,09%. Jagung yang digunakan adalah jagung kering panen dengan kadar air sekitar 25%-35% dan jagung kering pipil dengan kadar air sekitar 10%.

Proses penepungan terdiri atas tahap pencucian biji jagung, perendaman, penggilingan, penyaringan, pengendapan, dekantasi, sentrifugasi, dan pengeringan. Perendaman berfungsi untuk melunakkan tekstur biji jagung sehingga memudahkan penggilingan. Waktu perendaman yang diujikan adalah enam dan dua belas jam. Waktu perendaman yang optimum adalah enam jam. Tahap selanjutnya adalah penggilingan jagung dengan penggiling batu. Hasil penggilingan disaring dengan kain batis dan diendapkan selama 2 jam. Lalu dilakukan sentrifugasi untuk mengendapkan pati jagung hingga diperoleh tepung jagung basah yang berkadar air 50%. Rendemen tepung jagung basah yang diperoleh adalah 58%. Sebagian tepung jagung basah yang diperoleh, dikeringkan dengan oven bersuhu 45oC hingga mencapai kadar air 10%.

(50:50, 55:45, 60:40, 65:35, 70:30, 75:25, dan 80:20). Perbandingan yang menghasilkan adonan yang paling baik adalah 70:30. Selanjutnya, mi dimatangkan dengan perebusan. Mi diberi berbagai perlakuan waktu perebusan yaitu selama 1, 1,5, dan 2 menit. Waktu perebusan yang optimum adalah 1,5 menit. Mi yang telah direbus selanjutnya direndam dalam air dingin selama 10 detik. Setelah ditiriskan, mi dilumuri dengan minyak sawit.

Untuk memperbaiki tekstur dan kehilangan padatan akibat pemasakan, dilakukan variasi waktu pengukusan dan digunakan guar gum sebagai bahan tambahan. Waktu pengukusan adonan divariasikan menjadi 5, 7, dan 9 menit. Konsentrasi guar gum yang ditambahkan adalah 0%, 0,3%, 0,6%, dan 1%.

Derajat gelatinisasi pati adonan mi berkisar antara 17,5%-30%. Waktu pengukusan tidak berpengaruh nyata terhadap derajat gelatinisasi pati (α > 0,05), sedangkan konsentrasi guar gum berpengaruh nyata (α < 0,05). Peningkatan konsentrasi guar gum menurunkan derajat gelatinisasi.

Warna mi basah jagung yang dihasilkan adalah kuning dengan tingkat kecerahan sekitar 72,86-79,39. Waktu pengukusan, konsentrasi guar gum, dan interaksi antara keduanya berpengaruh nyata terhadap kecerahan warna mi (α < 0,05). Kecerahan warna mi meningkat dengan meningkatnya konsentrasi guar gum dari 0,3% menjadi 0,6%, dan menurun kembali dengan peningkatan konsentrasi guar gum menjadi 1%. Peningkatan waktu pengukusan dari 5 menit menjadi 7 menit menit menurunkan kecerahan, sedangkan penambahan waktu pengukusan menjadi 9 menit meningkatkan kecerahan warna mi.

Persen elongasi mi basah jagung berkisar antara 10,24%-18,16%. Waktu pengukusan tidak berpengaruh nyata terhadap persen elongasi mi (α > 0,05), sedangkan konsentrasi guar gum berpengaruh nyata terhadap persen elongasi (α < 0,05). Elongasi mi menurun dengan bertambahnya konsentrasi guar gum. Namun penambahan guar gum menghasilkan mi dengan elongasi yang lebih baik dibandingan mi tanpa penambahan guar gum.

Resistensi terhadap tarikan maksimum mi basah jagung dari berbagai formula yang diujikan berkisar antara 8,8-10,1 gF. Waktu pengukusan, konsentrasi guar gum dan interaksi antara keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata (α > 0,05). Resistensi mi terhadap tarikan menurun dengan bertambahnya konsentrasi guar gum dan waktu pengukusan. Namun aplikasi guar gum mengasilkan mi dengan resistensi terhadap tarikan yang lebih baik dibandingkan mi tanpa penambahan guar gum.

Kekerasan mi basah jagung dari berbagai formula yang diujikan berkisar antara 728,24-1226,58 gF. Waktu pengukusan, konsentrasi guar gum, dan interaksi antar keduanya berpengaruh nyata terhadap kekerasan mi basah jagung (α < 0,05). Kerasan mi meningkat dengan bertambahnya waktu pengukusan dan menurun dengan bertambahnya konsentrasi guar gum.

Mi basah jagung yang dihasilkan cenderung rigid. Rigiditas mi meningkat dengan bertambahnya waktu pengukusan dan menurun dengan bertambahnya konsentrasi guar gum.

Nilai KPAP berkisar antara 9,65%-11,42%. Waktu pengukusan tidak berpengaruh nyata terhadap KPAP mi yang dihasilkan (α > 0,05), sedangkan konsentrasi guar gum yang ditambahkan berpengaruh nyata terhadap KPAP mi basah jagung (α < 0,05). Nilai KPAP menurun dengan meningkatnya konsentrasi guar gum dari 0,3% menjadi 0,6%, dan meningkat kembali dengan peningkatan konsentrasi guar gum menjadi 1%. Peningkatan waktu pengukusan menurunkan KPAP.

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Anissa Soraya dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1984 di Lhokseumawe dan merupakan putri kedua dari pasangan Dr. Ir. Adli Yusuf MSc. dan Ir. Syarifah Raihanah. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 24 Banda Aceh (1990-1996), pendidikan menengah pertama di SLTPN 1 Banda Aceh (1996-1999), dan pendidikan lanjutan di SMUN 3 Banda Aceh (1999-2002).

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, serta berkah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Perancangan Proses Dan Formulasi Mi Basah Jagung Berbahan Dasar High Quality Protein Maize

Varietas Srikandi Kuning Kering Panen”. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad, SAW.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mendukung, serta membimbing penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga skripsi ini selesai ditulis, terutama kepada :

1. Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan bijaksana dalam membimbing dan mendukung penulis.

2. Ir. Subarna, MSi, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan wawasan baru kepada penulis.

3. Dr. Ir. Feri Kusnandar MSc atas kesededian untuk menjadi dosen penguji dan atas masukan-masukan yang diberikan.

4. Ir. Tjahja Muhandri, MT. atas diskusi-diskusi mengenai mi jagung.

5. Seluruh dosen dan staf Departemen Teknologi Pangan dan Gizi yang telah memberikan ilmu dan mendukung kemajuan penulis.

6. Keluarga tercinta (Ayah (atas waktunya untuk berbagi ilmu mengenai jagung), Nyanyak, Kak Dina dan Dek Radhi) atas kasih sayang, nasihat, dorongan dan motivasi yang diberikan.

7. Teman-teman sebimbingan sekaligus partner penelitian: Ana “the best bestfriend”, Bobby dan Ari atas bantuan ilmu, tenaga, waktu, dan kesabaran menghadapi penulis.

8. Ferryza Mirza yang selalu setia bantuan kepada penulis.

10.Sahabat-sahabat golongan A: Ririn dan Endang (atas bantuan dan dorongannya kepada penulis), kelompok A1 tersayang (Mumus, Herold, dan Iqbal), Tintin, Nisvy, Chris, Tina, Inda, Heru, Ari, Dadik, Didin, Dll, atas persahabatan yang indah.

11.Qco dan Rury atas persahabatan yang penuh makna.

12.Sahabat-sahabat TPG 39 lainnya atas dukungan, kebersamaan, dan persahabatan yang penuh warna.

13.Pak Gatot, Bu rubiyah, Teh Ida, Pak Wahid, Pak Sobirin, Pak Yahya, Mas Edi, Pak Rozak, Pak Hendra AP4, dan semua laboran di laboratorium ITP lainnya atas bantuan dan kerjasamanya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh sebab itu masukan dan kritik yang membangun selalu penulis tunggu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bogor, September 2006

SKRIPSI

PERANCANGAN PROSES DAN FORMULASI MI BASAH JAGUNG

BERBAHAN DASAR HIGH QUALITY PROTEIN MAIZE

VARIETAS SRIKANDI KUNING KERING PANEN

Oleh : ANISSA SORAYA

F 24102005

2006

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERANCANGAN PROSES DAN FORMULASI MI BASAH JAGUNG

BERBAHAN DASAR HIGH QUALITY PROTEIN MAIZE

VARIETAS SRIKANDI KUNING KERING PANEN

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh : ANISSA SORAYA

F 24102005

2005

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

PERANCANGAN PROSES DAN FORMULASI MI BASAH JAGUNG

BERBAHAN DASAR HIGH QUALITY PROTEIN MAIZE

VARIETAS SRIKANDI KUNING KERING PANEN

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh : ANISSA SORAYA

F 24102005

Dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1984 Di Lhokseumawe

Tanggal lulus: Menyetujui, Bogor, September 2006

Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc. Ir. Subarna, MSi. Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Mengetahui,

Anissa Soraya. F24102005. Perancangan Proses Dan Formulasi Mi Basah Jagung Berbahan Dasar High Quality Protein Maize Varietas Srikandi Kuning Kering Panen. Di bawah bimbingan Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc. dan Ir. Subarna, MSc.

RINGKASAN

Pengembangan produk berbasis jagung merupakan salah satu upaya dalam pelaksanaan diversifikasi pangan Upaya pengembangan jagung masih memiliki beberapa kendala, antara lain akses transportasi ke beberapa sentra produksi jagung yang sulit dan kendala cuaca yang sering menyebabkan pengeringan jagung terhambat terutama di musim hujan. Hal ini pada akhirnya berujung pada rendahnya kualitas jagung karena tingginya kadar aflatoksin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah tersebut dengan merancang teknologi pengolahan yang cepat dan tepat sehingga dapat diterapkan secara in situ. Produk olahan jagung yang berpotensi untuk dikembangkan adalah mi.

Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh rancangan proses dan formula pembuatan mi basah jagung yang dapat diterapkan di masyarakat untuk meningkatkan nilai jual jagung. Tahap awal dari penelitian ini adalah melakukan konversi jagung kering panen menjadi tepung jagung, lalu dilanjutkan dengan perancangan proses pembuatan mi basah jagung dan upaya memperbaiki tekstur dan mengurangi kehilangan padatan akibat pemasakan mi yang dihasilkan.

Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah jagung Srikandi Kuning. Jenis jagung ini memiliki nilai nutrisi yang lebih baik dibandingkan jagung dari varietas lain yang memiliki kadar protein 8-10% namun kekurangan asam amino lisin dan triptofan yang masing-masing hanya 0,225% dan 0,05%. Srikandi Kuning-1 mengandung protein sebanyak 10,38%, dengan kandungan lisin 0,48% dan triptofan 0,09%. Jagung yang digunakan adalah jagung kering panen dengan kadar air sekitar 25%-35% dan jagung kering pipil dengan kadar air sekitar 10%.

Proses penepungan terdiri atas tahap pencucian biji jagung, perendaman, penggilingan, penyaringan, pengendapan, dekantasi, sentrifugasi, dan pengeringan. Perendaman berfungsi untuk melunakkan tekstur biji jagung sehingga memudahkan penggilingan. Waktu perendaman yang diujikan adalah enam dan dua belas jam. Waktu perendaman yang optimum adalah enam jam. Tahap selanjutnya adalah penggilingan jagung dengan penggiling batu. Hasil penggilingan disaring dengan kain batis dan diendapkan selama 2 jam. Lalu dilakukan sentrifugasi untuk mengendapkan pati jagung hingga diperoleh tepung jagung basah yang berkadar air 50%. Rendemen tepung jagung basah yang diperoleh adalah 58%. Sebagian tepung jagung basah yang diperoleh, dikeringkan dengan oven bersuhu 45oC hingga mencapai kadar air 10%.

(50:50, 55:45, 60:40, 65:35, 70:30, 75:25, dan 80:20). Perbandingan yang menghasilkan adonan yang paling baik adalah 70:30. Selanjutnya, mi dimatangkan dengan perebusan. Mi diberi berbagai perlakuan waktu perebusan yaitu selama 1, 1,5, dan 2 menit. Waktu perebusan yang optimum adalah 1,5 menit. Mi yang telah direbus selanjutnya direndam dalam air dingin selama 10 detik. Setelah ditiriskan, mi dilumuri dengan minyak sawit.

Untuk memperbaiki tekstur dan kehilangan padatan akibat pemasakan, dilakukan variasi waktu pengukusan dan digunakan guar gum sebagai bahan tambahan. Waktu pengukusan adonan divariasikan menjadi 5, 7, dan 9 menit. Konsentrasi guar gum yang ditambahkan adalah 0%, 0,3%, 0,6%, dan 1%.

Derajat gelatinisasi pati adonan mi berkisar antara 17,5%-30%. Waktu pengukusan tidak berpengaruh nyata terhadap derajat gelatinisasi pati (α > 0,05), sedangkan konsentrasi guar gum berpengaruh nyata (α < 0,05). Peningkatan konsentrasi guar gum menurunkan derajat gelatinisasi.

Warna mi basah jagung yang dihasilkan adalah kuning dengan tingkat kecerahan sekitar 72,86-79,39. Waktu pengukusan, konsentrasi guar gum, dan interaksi antara keduanya berpengaruh nyata terhadap kecerahan warna mi (α < 0,05). Kecerahan warna mi meningkat dengan meningkatnya konsentrasi guar gum dari 0,3% menjadi 0,6%, dan menurun kembali dengan peningkatan konsentrasi guar gum menjadi 1%. Peningkatan waktu pengukusan dari 5 menit menjadi 7 menit menit menurunkan kecerahan, sedangkan penambahan waktu pengukusan menjadi 9 menit meningkatkan kecerahan warna mi.

Persen elongasi mi basah jagung berkisar antara 10,24%-18,16%. Waktu pengukusan tidak berpengaruh nyata terhadap persen elongasi mi (α > 0,05), sedangkan konsentrasi guar gum berpengaruh nyata terhadap persen elongasi (α < 0,05). Elongasi mi menurun dengan bertambahnya konsentrasi guar gum. Namun penambahan guar gum menghasilkan mi dengan elongasi yang lebih baik dibandingan mi tanpa penambahan guar gum.

Resistensi terhadap tarikan maksimum mi basah jagung dari berbagai formula yang diujikan berkisar antara 8,8-10,1 gF. Waktu pengukusan, konsentrasi guar gum dan interaksi antara keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata (α > 0,05). Resistensi mi terhadap tarikan menurun dengan bertambahnya konsentrasi guar gum dan waktu pengukusan. Namun aplikasi guar gum mengasilkan mi dengan resistensi terhadap tarikan yang lebih baik dibandingkan mi tanpa penambahan guar gum.

Kekerasan mi basah jagung dari berbagai formula yang diujikan berkisar antara 728,24-1226,58 gF. Waktu pengukusan, konsentrasi guar gum, dan interaksi antar keduanya berpengaruh nyata terhadap kekerasan mi basah jagung (α < 0,05). Kerasan mi meningkat dengan bertambahnya waktu pengukusan dan menurun dengan bertambahnya konsentrasi guar gum.

Mi basah jagung yang dihasilkan cenderung rigid. Rigiditas mi meningkat dengan bertambahnya waktu pengukusan dan menurun dengan bertambahnya konsentrasi guar gum.

Nilai KPAP berkisar antara 9,65%-11,42%. Waktu pengukusan tidak berpengaruh nyata terhadap KPAP mi yang dihasilkan (α > 0,05), sedangkan konsentrasi guar gum yang ditambahkan berpengaruh nyata terhadap KPAP mi basah jagung (α < 0,05). Nilai KPAP menurun dengan meningkatnya konsentrasi guar gum dari 0,3% menjadi 0,6%, dan meningkat kembali dengan peningkatan konsentrasi guar gum menjadi 1%. Peningkatan waktu pengukusan menurunkan KPAP.

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Anissa Soraya dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1984 di Lhokseumawe dan merupakan putri kedua dari pasangan Dr. Ir. Adli Yusuf MSc. dan Ir. Syarifah Raihanah. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 24 Banda Aceh (1990-1996), pendidikan menengah pertama di SLTPN 1 Banda Aceh (1996-1999), dan pendidikan lanjutan di SMUN 3 Banda Aceh (1999-2002).

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, serta berkah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Perancangan Proses Dan Formulasi Mi Basah Jagung Berbahan Dasar High Quality Protein Maize

Varietas Srikandi Kuning Kering Panen”. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad, SAW.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mendukung, serta membimbing penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga skripsi ini selesai ditulis, terutama kepada :

1. Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan bijaksana dalam membimbing dan mendukung penulis.

2. Ir. Subarna, MSi, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan wawasan baru kepada penulis.

3. Dr. Ir. Feri Kusnandar MSc atas kesededian untuk menjadi dosen penguji dan atas masukan-masukan yang diberikan.

4. Ir. Tjahja Muhandri, MT. atas diskusi-diskusi mengenai mi jagung.

5. Seluruh dosen dan staf Departemen Teknologi Pangan dan Gizi yang telah memberikan ilmu dan mendukung kemajuan penulis.

6. Keluarga tercinta (Ayah (atas waktunya untuk berbagi ilmu mengenai jagung), Nyanyak, Kak Dina dan Dek Radhi) atas kasih sayang, nasihat, dorongan dan motivasi yang diberikan.

7. Teman-teman sebimbingan sekaligus partner penelitian: Ana “the best bestfriend”, Bobby dan Ari atas bantuan ilmu, tenaga, waktu, dan kesabaran menghadapi penulis.

8. Ferryza Mirza yang selalu setia bantuan kepada penulis.

10.Sahabat-sahabat golongan A: Ririn dan Endang (atas bantuan dan dorongannya kepada penulis), kelompok A1 tersayang (Mumus, Herold, dan Iqbal), Tintin, Nisvy, Chris, Tina, Inda, Heru, Ari, Dadik, Didin, Dll, atas persahabatan yang indah.

11.Qco dan Rury atas persahabatan yang penuh makna.

12.Sahabat-sahabat TPG 39 lainnya atas dukungan, kebersamaan, dan persahabatan yang penuh warna.

13.Pak Gatot, Bu rubiyah, Teh Ida, Pak Wahid, Pak Sobirin, Pak Yahya, Mas Edi, Pak Rozak, Pak Hendra AP4, dan semua laboran di laboratorium ITP lainnya atas bantuan dan kerjasamanya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh sebab itu masukan dan kritik yang membangun selalu penulis tunggu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bogor, September 2006

E. MI BASAH...……….

a. Karakterisasi jagung srikandi kuning... b. Kajian pembuatan tepung jagung... c. Kajian pembuatan mi basah jagung... d. Kajian perbaikan karakteristik mi basah jagung... 2. Rancangan Percobaan

3. Pengamatan

a. Analisi Kimia... a.1 Analisis Kadar Air... a.2. Analisis Kadar Abu... a.3 Analisis Kadar Lemak... a.4 Analisis Kadar Protein... a.5 Analisis Kadar Karbohidrat... b. Analisis Fisik... b.1 Analisis Warna... b.2 Analisis Resistensi Terhadap Tarikan dan

Persen Elongasi Menggunakan Rheoner... b.3 Analisis profil tekstur menggunakan alat

Texture Analyzer TAXT-2... b.4 Pengukuran Kehilangan Padatan Akibat

Pemasakan....

b.5 Pengukuran Dimensi... b.6. Perhitungan rendemen... b.7. Pengukuran Derajat Gelatinisasi...

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KARAKTERISASI JAGUNG SRIKANDI KUNING... B. KAJIAN PEMBUATAN TEPUNG JAGUNG... C. KARAKTERISASI TEPUNG JAGUNG………... D. KAJIAN PEMBUATAN MI BASAH JAGUNG... E. KAJIAN PERBAIKAN KARAKTERISTIK MI BASAH

JAGUNG... 1. Derajat Gelatinisasi Pati

2. Sifat Fisik Mi Basah Jagung

b. Warna Mi Basah... c. Persen Elongasi dan Resistensi Terhadap

Tarikan... d. Profil tekstur... e. Kehilangan Padatan Akibat Pemasakan

(KPAP)... 3. Sifat Kimia Mi Basah Jagung... a.Kadar air... b. Kadar abu... c.Kadar protein kasar... d. Kadar lemak ... e.Kadar karbohidrat... 4. Perbandingan Karakter Mi basah Jagung dengan Mi

Terigu dan Mi geleser...

F. REKAPITULASI KARAKTER PRODUK DAN

VARIABEL PROSES PENGOLAHAN JAGUNG SRIKANDI KERING PANEN MENJADI MI BASAH ...

V. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jenis jagung dan sifat-sifatnya ... 7 Tabel 2. Bagian-bagian anatomi biji jagung ... 9 Tabel 3. Komposisi kimia rata-rata biji jagung dan

bagian-bagiannya ... 10 Tabel 4. Perbandingan sifat pati jagung dibandingkan dengan

tepung jagung ... 16 Tabel 5. Karakteristik granula pati ……… 18 Tabel 6. Suhu gelatinisasi beberapa jenis pati ... 21 Tabel 7. Syarat mutu mi basah... 23 Tabel 8. Formula mi basah jagung... 33 Tabel 9. Kandungan gizi Jagung Srikandi Kuning... 43 Tabel 10. Hasil pengukuran terhadap dimensi jagung... ... 44 Tabel 11. Hasil Pengamatan terhadap hasil penggilingan biji jagung.. 46 Tabel 12. Kandungan gizi berbagai tepung jagung dan pati

jagung... 48 Tabel 13. Perbandingan antara tepung basah dan tepung kering

(waktu pengukusan 5 menit)... 51 Tabel 14. Pengaruh waktu perebusan terhadap tingkat kematangan

mi... 53 Tabel 15. Hasil pengukuran warna mi basah jagung... 56

Tabel 16. Komposisi mineral pada jagung 66

Tabel 17. Perbandingan karekter mi basah jagung dengan mi terigu

dan mi geleser... 67 Tabel 18. Rekapitulasi Karakter Produk dan Variabel Proses

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bentuk jagung dari beberapa jenis jagung... ... 5 Gambar 2. Struktur biji jagung ... 9 Gambar 3. Diagram penggilingan jagung teknik basah di industri

besar... 19 Gambar 4. Diagram alir pembuatan mi basah secara umum ... 25 Gambar 5. Diagram alir proses pembuatan tepung jagung ...….. 30 Gambar 6. Diagram alir tahapan pembuatan mi basah Jagung ... 32 Gambar 7. Biji jagung Srikandi Kuning kering pipil... 42 Gambar 8. Diagram Kesetimbangan massa pada proses penepungan

jagung... 47 Gambar 9. Tepung jagung kering... 48 Gambar 10. Mi basah jagung mentah... 52 Gambar 11. Mi basah jagung matang... 53 Gambar 12. Histogram derajat gelatinisasi pati pada berbagai

formula mi basah jagung...

55 Gambar 13. Histogram nilai L berbagai formula mi 57 Gambar 14. Histogram elongasi mi basah jagung... 59 Gambar 15. Histogram resistensi berbagai mi basah jagung… 60 Gambar 16. Histogram kekerasan mi dari berbagai formula … 61 Gambar 17 Histogram kelengketan mi dari berbagai formula ... 62 Gambar 18. Histogram kemiringan kurva antara kekerasan dan

waktu mi dari berbagai formula ...

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Hasil analisis ragam terhadap warna dan kecerahan mi basah jagung………..……….

79 Lampiran 2. Hasil analisis ragam dan uji lanjut LSD terhadap

persen elongasi dan resistensi terhadap tarikan mi basah jagung...

80

Lampiran 3. Hasil analisis ragam dan uji lanjut LSD terhadap kekerasan mi basah jagung……….

81 Lampiran 4. Hasil analisis ragam dan uji lanjut LSD terhadap

kelengketan mi basah jagung……….

82 Lampiran 5. Hasil analisis ragam dan uji lanjut LSD terhadap

KPAP mi basah jagung………...

83 Lampiran 6. Hasil uji-T terhadap kandungan gizi jagung Srikandi

kering panen dan jagung Srikandi Kuning kering pipil……….

84

Lampiran 7. Hasil analisis ragam dan uji lanjut LSD terhadap derajat gelatinisasi berbagai formula mi basah jagung..

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jagung merupakan salah satu komoditas yang giat dibudidayakan akhir-akhir ini dalam rangka mendukung program diversifikasi pangan. Produksi jagung nasional semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2006, diperkirakan produksi jagung nasional mencapai 12 juta ton (Badan Pusat Stastitik, 2006). Peningkatan produksi jagung di Indonesia didukung oleh program pemerintah berupa ”Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK)” yang telah dicanangkan oleh Presiden RI tanggal 11 Juni 2005 di Jatiluhur, Jawa Barat. Program RPPK tersebut memfokuskan pada peningkatan kapasitas produksi nasional untuk lima komoditas pangan strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, tebu dan daging sapi (Balai Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, 2005). Arah pengembangan dan sasaran komoditas pangan selama periode 2005-2010 untuk jagung adalah menuju swasembada pada tahun 2007 dan daya saing ekspor pada tahun 2008. Jagung mampu tumbuh di semua daerah di Indonesia. Terbukti dari data Badan Pusat Stastitik (2006) yang menunjukkan semua propinsi di Indonesia menanam jagung dengan kapasitas produksi yang beragam. Tujuh propinsi penghasil utama jagung di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat (Balai Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, 2005 dan Badan Pusat Stastitik, 2006). Pangsa areal panen dari ketujuh propinsi tersebut mencapai 84,43 persen dari total areal panen jagung nasional, sementara pangsa produksinya mencapai 87,80 persen dari total produksi jagung nasional (Balai Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, 2005).

hingga memiliki kadar air 14%. Jagung yang dihasilkan dari proses pengeringan disebut jagung kering pipil yang selanjutnya didistribusikan sesuai permintaan. Kondisi cuaca, terutama curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia terkadang tidak memungkinkan untuk mengeringkan jagung sampai kadar air yang diinginkan (14%). Pengeringan yang tidak dilakukan sesegera mungkin dan kurang optimum dapat meningkatkan potensi kontaminasi aflatoksin. Menurut Badan Ketahanan Pangan propinsi Jawa Timur (2005), kadar aflatoksin di beberapa daerah seperti Malang, Tuban, Kediri dan Sumenep dapat mencapai lebih dari 35 ppb sedangkan batas maksimum aflatoksin yang diperbolehkan adalah 20 ppb. Kondisi ini akan menurunkan daya jual jagung tersebut. Jagung dengan kadar aflatoksin tinggi akan ditolak oleh konsumen (baik industri pangan maupun pakan).

Solusi yang dapat diterapkan untuk masalah transportasi adalah dengan membangun infrastruktur jalan yang memadai sehingga memperlancar distribusi. Namun, diperlukan pendekatan lain untuk menyelesaikan kendala cuaca. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah melalui pendekatan teknologi pangan. Inovasi teknologi yang bisa dilakukan antara lain dengan mengolah jagung yang baru dipanen menjadi produk lain yang memiliki nilai guna atau bahkan nilai ekonomis lebih tinggi. Pengolahan tersebut harus dilakukan secara in situ. Artinya, pengolahan tersebut dilakukan di sekitar sentra penghasil jagung, dan dilakukan oleh masyarakat sendiri. Hasil olahan tersebut bisa dikonsumsi sendiri oleh masyarakat atau bisa juga dijual jika memungkinkan. Kondisi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat akan beras sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.

Produk pangan olahan jagung yang cukup berpotensi untuk dikembangkan adalah mi. Hasil kajian preferensi konsumen terhadap produk pangan non beras, menunjukkan bahwa mi merupakan produk pangan yang paling sering dikonsumsi oleh sebagian besar konsumen baik sebagai makanan sarapan maupun sebagai selingan (Hardinsyah, et. al., 2003 dan Juniawati, 2003). Lebih lanjut hasil penelitian yang dilakukan oleh Juniawati (2003) dan Budiyah (2005) menunjukkan bahwa jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku mi. Pengolahan jagung kering panen menjadi mi basah dapat mengatasi kendala cuaca pada proses pasca panen jagung, meningkatkan nilai tambah produk pangan asal jagung serta dapat menjadi salah satu komoditi pangan alternatif pengganti beras.

B. Tujuan Dan Sasaran

C. Manfaat

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. JAGUNG

1. Jenis Jagung

Tanaman jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman biji-bijian dari keluarga rumput-rumputan (Graminae) (Warisno, 1998). Tanaman ini awalnya berasal dari Amerika dan merupakan tanaman yang paling penting di benua tersebut. Menurut sejarahnya, tanaman Jagung ini kemudian menyebar ke daerah subtropis dan tropis.

Berdasarkan bentuk kernelnya, ada 6 tipe utama jagung, yaitu: dent, flint, flour, sweet, pop, dan pod corns. Perbedaan terbesar didasarkan pada kualitas, kuantitas dan komposisi endosperma. Jagung jenis dent dicirikan dengan adanya selaput corneous, horny endosperm, pada bagian sisi dan belakang kernel, pada saat bagian tengah inti jagung lunak dan bertepung. Endosperma yang lunak akan menjulur hingga mahkota membentuk tipe tertentu, yang merupakan ciri khas jagung jenis dent (Johnson, 1991).

Gambar 1. Bentuk jagung dari beberapa jenis jagung: kiri ke kanan: flint, dent, dan yellow flour. (sumber: Anonimb, 2005)

jenis pop, merupakan salah satu jenis jagung yang paling primitif. Ciri-cirinya adalah selaput endospermanya sangat keras dan memiliki kernel kecil seperti jenis flint. Jagung jenis flour juga merupakan jenis jagung yang sangat tua, yang banyak tumbuh pada jaman Aztec dan Inca. Dicirikan dengan adanya endosperma lunak yang menembus kernel, sangat mudah untuk dihancurkan tetapi sangat mudah juga ditumbuhi kapang, terutama bila ditanam di lahan basah (Johnson, 1991).

Jagung jenis sweet diyakini sebagai jenis jagung mutasi. Kadar sakarida terlarutnya mencapai 12% berat kering, sedangkan jagung jenis lain hanya berkisar 2-3%. Jagung ini biasanya dikonsumsi sebagai campuran sayuran. Sedangkan jagung jenis pod, merupakan jagung hias dengan kernel tertutup, dan pada umumnya jagung jenis ini tidak ditanam secara komersial (Johnson, 1991).

Menurut Suprapto dan Marzuki (2005), jagung yang banyak ditanam di Indonesia adalah tipe mutiara (flint) dan setengah mutiara (semiflint), seperti Jagung Arjuna (mutiara), Jagung Harapan (setengah mutiara), Pioneer-2 (setengah mutiara), Hibrida C-1 (setengah mutiara), dan lain-lain. Selain jagung tipe mutiara dan setengah mutiara, di Indonesia juga terdapat jagung tipe berondong (pop corn), jagung gigi kuda (dent corn), dan jagung manis (sweet corn).

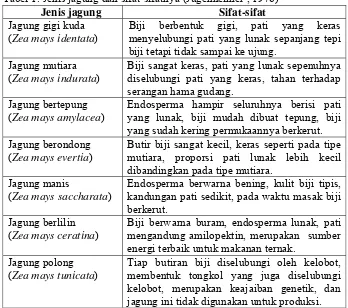

Selain berdasarkan bentuk kernelnya, Jugenheimer (1976) juga membedakan jagung berdasarkan bentuk biji dan kandungan endospermanya. Jenis jagung dan sifat-sifatnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis jagung dan sifat-sifatnya (Jugenheimer , 1976)

Jenis jagung Sifat-sifat

Jagung gigi kuda (Zea mays identata)

Biji berbentuk gigi, pati yang keras menyelubungi pati yang lunak sepanjang tepi biji tetapi tidak sampai ke ujung.

Jagung mutiara (Zea mays indurata)

Biji sangat keras, pati yang lunak sepenuhnya diselubungi pati yang keras, tahan terhadap serangan hama gudang.

Jagung bertepung (Zea mays amylacea)

Endosperma hampir seluruhnya berisi pati yang lunak, biji mudah dibuat tepung, biji yang sudah kering permukaannya berkerut. Jagung berondong

(Zea mays evertia)

Butir biji sangat kecil, keras seperti pada tipe mutiara, proporsi pati lunak lebih kecil dibandingkan pada tipe mutiara.

Jagung manis

(Zea mays saccharata)

Endosperma berwarna bening, kulit biji tipis, kandungan pati sedikit, pada waktu masak biji berkerut.

Jagung berlilin (Zea mays ceratina)

Biji berwarna buram, endosperma lunak, pati mengandung amilopektin, merupakan sumber energi terbaik untuk makanan ternak.

Jagung polong (Zea mays tunicata)

Tiap butiran biji diselubungi oleh kelobot, membentuk tongkol yang juga diselubungi kelobot, merupakan keajaiban genetik, dan jagung ini tidak digunakan untuk produksi.

2. Morfologi Jagung

Biji jagung merupakan biji sereal yang paling besar, dengan berat masing-masing 250-300 mg. Biji-biji tumbuh menempel pada tongkol jagung membentuk flat, dan selama pertumbuhan akan mengalami tekanan (Johnson, 1991). Jagung tongkol lengkap terdiri dari kelobot, tongkol jagung, biji jagung, dan rambut. Kelobot merupakan kelopak atau daun buah yang berguna sebagai pembungkus dan pelindung biji jagung. Jumlah kelobot dalam satu tongkol jagung pada umumnya 12-15 lembar. Semakin tua umur jagung, semakin kering kelobotnya (Effendi dan Sulistiati, 1991).

Biji jagung berbentuk bulat dan melekat pada tongkol jagung. Susunan biji jagung pada tongkolnya berbentuk spiral. Biji jagung selalu terdapat berpasangan, sehingga jumlah baris atau deret biji selalu genap. Warna biji jagung bervariasi dari putih, kuning, merah, dan ungu sampai hitam (Effendi dan Sulistiati, 1991).

Rambut merupakan tangkai putik yang sangat panjang yang keluar ke ujung kelobot melalui sela-sela deret biji. Rambut mempunyai cabang-cabang yang halus sehingga dapat menangkap tepung sari pada saat pembuahan (Effendi dan Sulistiati, 1991).

3. Anatomi Biji Jagung

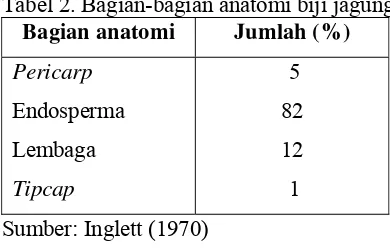

Menurut Honesey (1998), jagung terdiri dari empat bagian pokok yaitu kulit (perikarp); endosperma, yaitu bagian yang menyimpan nutrisi untuk mendukung germinasi; lembaga; dan tudung pangkal (tipcap), yaitu tempat penempelan biji pada tongkol. Setiap bagian anatomi memiliki komposisi yang berbeda-beda (Johnson, 1991).

Perikarp merupakan lapisan pembungkus biji yang disusun oleh 6 lapis sel yaitu epikarp (lapisan paling luar), mesokarp, dan tegmen (seed coat). Bagian terakhir ini terdiri dari dua lapis sel yaitu spermoderm dan periperm yang mengandung lemak (Johnson, 1991).

(Muchtadi dan Sugiyono, 1990). Bagian-bagian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2, sedangkan struktur biji jagung dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Struktur biji jagung (Johnson, 1991). Tabel 2. Bagian-bagian anatomi biji jagung

Bagian anatomi Jumlah (%)

Pericarp Endosperma Lembaga Tipcap

5 82 12 1 Sumber: Inglett (1970)

penyimpanan zat-zat gizi selama perkecambahan biji (Muchtadi dan Sugiyono, 1989).

Tudung pangkal biji (tip cap) merupakan bekas tempat melekatnya biji jagung pada tongkol jagung. Tip cap dapat tetap ada atau terlepas dari biji selama proses pemipilan jagung (Hoseney, 1998).

4. Komposisi Kimia Biji Jagung

Jagung mengandung lemak dan protein yang jumlahnya tergantung umur dan varietas jagung tersebut. Pada jagung muda, kandungan lemak dan proteinnya lebih rendah bila dibandingkan dengan jagung yang tua. Selain itu, jagung juga mengandung karbohidrat yang terdiri dari pati, serat kasar, dan pentosan (Muchtadi dan Sugiyono, 1989).

Pati jagung terdiri atas amilosa dan amilopektin sedangkan gulanya berupa sukrosa. Lemak jagung sebagian besar terdapat pada lembaganya. Asam lemak penyusunnya terdiri atas lemak jenuh yang berupa palmitat dan stearat serta asam lemak tak jenuh seperti oleat dan linoleat. Vitamin yang terkandung dalam jagung terdiri atas tiamin, niasin, riboflavin, dan piridoksin. Komposisi kimia dari biji jagung dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi kimia rata-rata biji jagung dan bagian-bagiannya Jumlah (%)

Komponen Pati Protein Lemak Serat Lain-lain Endosperma 86.4 8.0 0.8 3.2 0.4

Lembaga 8.0 18.4 33.2 14.0 26.4

Kulit 7.3 3.7 1.0 83.6 4.4

Tip cap 5.3 9.1 3.8 77.7 4.1

Sumber: Johnson (1991)

lemak tak jenuhnya, minyak jagung terdiri atas asam oleat (C18:1 = 28%), asam linoleat (C18:2 = 58%), dan asam linolenat (C18:3 = 1%). Pada minyak jagung kasar (sebelum diproses lanjut), terdapat asam lemak-asam lemak bebas, fosfolipid, dan wax (Chung dan Ohm, 2000).

Protein terbanyak dalam jagung adalah zein dan glutelin. Zein diekstrak dari gluten jagung. Zein merupakan prolamin yang tak larut dalam air. Ketidaklarutan dalam air disebabkan karena adanya asam amino hidrofobik seperti leusin, prolin, dan alanin. Ketidaklarutan dalam air juga disebabkan karena tingginya proporsi dari sisi rantai grup hidrokarbon dan tingginya prosentase grup amida yang ada dengan jumlah grup asam karboksilat bebas yang relatif rendah (Johnson, 1991).

Zein merupakan protein dengan BM rendah yang larut pada etilalkohol dan alkohol-alkohol tertentu seperti isopropanol. Walaupun tidak umum digunakan, zein juga larut dalam pelarut organik seperti asam asetat glasial, fenol, dan dietilen glikol. Zein memiliki dua jenis komponen yaitu α-zein (larut pada 95% etanol) dan ß-zein (larut dalam 60% etanol). Pada α-zein, kandungan asam amino histidin, arginin, prolin, dan metionin lebih banyak daripada yang terkandung pada ß-zein (Laztity, 1986).

Molekul zein merupakan globula yang memanjang (axial ratio sekitar 15:1). Seperti yang dihitung dengan optical rotary dispersion data, kandungan helix zein pada larutan etanol bervariasi antara 33%-37%. Zein memiliki komposisi asam amino yang tinggi kandungan asam glutamat, prolin, leusin, dan alanin tetapi rendah pada kandungan lisin, triptofan, histidin, dan metionin (Laztity, 1986).

Selain dua protein utama tersebut, protein jagung juga mengandung protein sitoplasma yang berperan dalam metabolisme aktif. Protein tersebut yaitu albumin, globulin, dan beberapa enzim. Protein ini merupakan protein yang larut air atau larutan garam. Protein yang termasuk dalam kelompok ini antara lain nukleoprotein, glikoprotein, protein membran, dan lain-lain (Laztity, 1986).

5. High Quality Protein Maize

Jagung memiliki kandungan protein yang rendah baik kualitas maupun kuantitasnya. Kadar protein jagung pada umumnya sekitar 8-10% (anonimd, 2006). Terdapat dua asam amino pembatas pada jagung yaitu lisin dan triptophan. Jumlah lisin dan triptophan yang terdapat dalam jagung masing-masing sebesar 0,225% dan 0,05%. Jumlah ini kurang dari setengah yang dianjurkan oleh FAO.

Rendahnya kandungan nutrisi pada berbagai varietas jagung mendorong timbulnya gagasan untuk menghasilkan varietas jagung yang memiliki nilai nutrisi yang lebih baik. Untuk menperoleh jagung dengan karakteristik yang diinginkan dilakukan rekayasa genetik dengan cara mutasi gen. Mutasi dilakukan untuk menghambat gen pembentuk zein. Pembentukan zein perlu dihambat karena fraksi protein ini mengandung lisin dan triptophan dalam jumlah sedikit. Penghambatan pembentukan zein dapat meningkatkan pembentukan fraksi protein lain yang kaya akan lisin dan triptophan sehingga persentasi kedua asam amino tersebut akan meningkat. Mutasi ini akan menghasilkan jagung dengan kualitas dan kuantitas protein yang lebih tinggi sehingga disebut sebagai high quality protein maize (HQPM).

melepaskan dua varietas HQPM yaitu Srikandi Putih-1 dan Srikandi Kuning-1 pada tahun 2004. Srikandi Putih-1 memiliki kadar protein, lisin dan triptophan masing-masing 10,44%, 0,41%, dan 0,09% dengan potensi hasil 8,09 ton/ha. Sedangkan Srikandi Kuning-1 memiliki kadar protein, lisin dan triptophan masing-masing 10,38%, 0,48%, dan 0,09% dengan potensi hasil 7,92 ton/ha (anonimd, 2006).

B. BUDIDAYA JAGUNG

1. Sistem Produksi dan Pola Tanam.

Cara memproduksi jagung dapat dibedakan ke dalam empat sistem, yaitu berdasarkan tipe lahan (karakteristik tanah dan pengaturan air), sistem penanaman (tunggal dan tumpang sari), keuntungan, dan pengelolaan masukan. Berdasarkan tipe lahan, jagung dapat ditanam di lahan kering (tegalan), lahan pasang surut dan sawah (Adisarwanto dan Widyastuti, 2004). Sistem tegalan meliputi areal yang luas dan sangat heterogen kesuburannya, serta terdapat perbedaan waktu tanam maupun panen. Perbedaan ini karena curah hujan yang tidak sama di setiap wilayah. Lahan sawah terbagi menjadi lahan sawah irigasi dan tadah hujan. Berbeda dengan tegalan, pada lahan sawah irigasi, waktu tanam maupun panennya relatif sama. Lahan sawah irigasi produktivitasnya lebih tinggi daripada lahan sawah tadah hujan (Suprapto dan Marzuki, 2005).

Ada dua sistem penanaman di lahan kering atau tegalan, yaitu penanaman secara ganda (tumpang sari) dan penanaman tunggal.Tanam ganda adalah penanaman lebih dari satu jenis tanaman pada suatu luasan lahan. Produktivitas tanamannya dipengaruhi oleh populasi tanaman, pemupukan, model tumpang sari, penggunaan varietas unggul, pemeliharaan, dan penanganan pasca panen. Sedangkan pada sistem tanam tunggal, dalam satu luasan lahan hanya ditanam satu jenis tanaman (Suprapto dan Marzuki, 2005).

subsistem produktivitas rendah. Pada subsistem dengan produktivitas tinggi, petani menggunakan varietas unggul dan takaran pupuk yang tinggi. Petani pada subsistem produktivitas rendah menggunakan varietas lokal serta takaran pupuk yang rendah, biasanya disebabkan oleh rendahnya harga hasil produksi. Pada umumnya, subsistem produktivitas rendah terdapat di daerah hulu atau dataran tinggi (Suprapto dan Marzuki, 2005).

2. Teknik Bercocok Tanam.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas jagung, antara lain jenis tanah, kesuburan tanah, persiapan lahan, benih yang bagus, waktu tanam yang tepat, serta pengendalian hama, penyakit dan gulma. Bercocok tanam jagung meliputi kegiatan persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan pengairan (Suprapto dan Marzuki, 2005).

Pada tahap persiapan, umumnya lahan untuk tanaman jagung dibajak sedalam 15-20 cm, diikuti dengan penggaruan tanah sampai rata. Sebaiknya tanah jangan terlampau basah, tetapi cukup lembab sehingga mudah dikerjakan dan tidak lengket. Untuk jenis tanah yang kelebihan air, perlu dibuatkan saluran drainase. Pada tahap penanaman, tanah harus cukup lembab tetapi tidak becek. Jarak antara tanaman diusahakan teratur agar ruang tumbuh tanaman seragam dan pemeliharaan tanaman mudah. Pada lahan tegalan, penanaman lebih baik dilakukan pada saat musim labuhan (permulaan musim hujan), yaitu pada bulan September-November, atau pada saat musim merengan (musim hujan hampir berakhir), yaitu pada bulan Februari-April. Sedangkan pada lahan jenis sawah, selain pada musim labuhan dan merengan, penanaman juga dapat dilakukan pada musim kemarau (Suprapto dan Marzuki, 2005).

(sehari sebelum tanam atau bersamaan tanam). Unsur hara lainnya yang dibutuhkan, antara lain Nitrogen (N), dan Kalium (K) (Suprapto dan Marzuki, 2005).

Tindakan pemeliharaan yang dilakukan pada tanaman jagung antara lain penyulaman, penjarangan, penyiangan, pembumbunan, dan pemangkasan daun. Selain itu, pengairan juga sangat penting untuk mencegah tanaman jagung agar tidak layu. Pengairan yang terlambat mengakibatkan daun layu (Suprapto dan Marzuki, 2005).

C. Pati Jagung

Pati banyak terdapat pada tanaman sebagai cadangan karbohidrat, dan merupakan sumber karbohidrat utama bagi manusia. Pati memiliki karakteristik tertentu berdasarkan bentuk, ukuran, distribusi ukuran, komposisi, dan kekristalan granulanya (Belitz, dan Grosch, 1999). Dalam bentuk aslinya secara alami, pati merupakan butiran-butiran kecil yang disebut granula. Bentuk dan ukuran granula merupakan karakteristik setiap jenis pati, karena itu dapat digunakan untuk identifikasi. Selain ukuran granula, karakteristik lain adalah bentuk, keseragaman granula, lokasi hilum, serta permukaan granulanya (Hodge dan Osman, 1976).

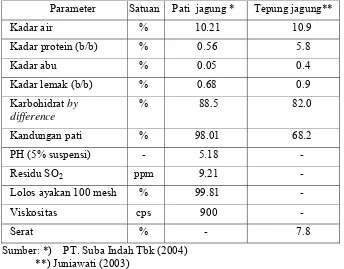

Tabel 4. Perbandingan sifat pati jagung dibandingkan dengan tepung jagung. Parameter Satuan Pati jagung * Tepung jagung**

Kadar air % 10.21 10.9

Kadar protein (b/b) % 0.56 5.8

Kadar abu % 0.05 0.4

Kadar lemak (b/b) % 0.68 0.9

Karbohidrat by difference

% 88.5 82.0

Kandungan pati % 98.01 68.2

PH (5% suspensi) - 5.18 -

Residu SO2 ppm 9.21 -

Lolos ayakan 100 mesh % 99.81 -

Viskositas cps 900 -

Serat % - 7.8

Sumber: *) PT. Suba Indah Tbk (2004) **) Juniawati (2003)

Pati jagung berbeda dengan tepung jagung yang kandungan bahan kimianya masih lengkap. Perbedaan yang signifikan terutama pada kandungan protein, lemak, dan kadar abu. Pada tepung jagung masih lengkap sedangkan pada pati jagung sudah dipisahkan serta sebagian hilang pada proses pencucian Pati tersusun paling sedikit oleh tiga komponen utama, yaitu amilosa, amilopektin, dan bahan antara seperti lipid dan protein. Umumnya pati mengandung 15-30 persen amilosa, 70-85 persen bahan antara. Struktur dan jenis bahan antara tiap sumber pati berbeda tergantung sifat-sifat botani sumber pati tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pati biji-bijian mengandung bahan antara yang lebih besar dibanding pati batang dan pati umbi (Greenwood, 1975).

1. Amilosa

menghidrolisis amilosa menjadi unit-unit residu glukosa dengan memutuskan ikatan α-(1,4) dari ujung non pereduksi rantai amilosa menghasilkan maltosa (Hoseney, 1998).

Berat molekul amilosa beragam tergantung pada sumber dan metode ekstraksi yang digunakan. Secara umum, amilosa yang diperoleh dari umbi-umbian dan pati batang mempunyai berat molekul yang lebih tinggi dibandingkan dengan amilosa dari pati biji-bijian. Kemampuan amilosa untuk berinteraksi dengan iodine membentuk kompleks berwarna biru merupakan cara untuk mendeteksi adanya pati (Hoseney, 1998).

2. Amilopektin

Amilopektin merupakan polimer yang mempunyai ikatan α-(1,4) pada rantai lurusnya serta ikatan ß-(1,6) pada titik percabangannya. Ikatan percabangan tersebut berjumlah sekitar 4-5 persen dari keseluruhan ikatan yang ada pada amilopektin (Hodge dan Osman, 1976).

Amilopektin dan amilosa dapat dipisahkan dengan cara melarutkannya dalam air panas di bawah suhu gelatinisasi. Fraksi terlarut dalam air panas adalah amilosa dan fraksi tidak larut adalah amilopektin. Pada pati serealia, amilopektin merupakan elemen dari struktur kristal (Hodge dan Osman, 1976).

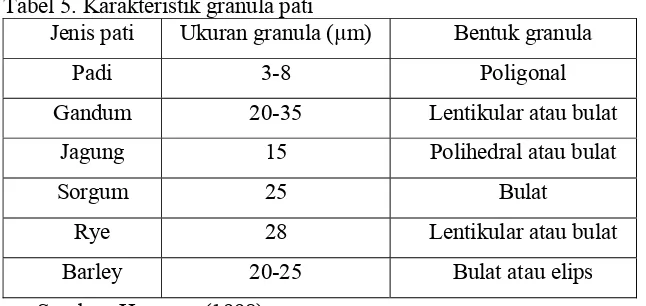

3. Granula Pati

Dalam keadaan murni, granula pati berwarna putih, mengkilat, tidak berbau dan tidak berasa. Secara mikroskopik terlihat bahwa granula pati dibentuk oleh molekul-molekul yang membentuk lapisan-lapisan tipis yang tersusun terpusat. Bentuk dan ukuran granula bervariasi tergantung jenis patinya (Tabel 5) (Hodge dan Osman, 1976).

Tabel 5. Karakteristik granula pati

Jenis pati Ukuran granula (µm) Bentuk granula

Padi 3-8 Poligonal

Gandum 20-35 Lentikular atau bulat

Jagung 15 Polihedral atau bulat

Sorgum 25 Bulat

Rye 28 Lentikular atau bulat

Barley 20-25 Bulat atau elips

Sumber: Hoseney (1998).

4. Proses Pembuatan Pati.

Pati jagung merupakan hasil penggilingan basah dari jagung pipilan. Selama lebih dari 150 tahun, penggilingan basah digunakan untuk memisahkan komponen-komponen jagung menjadi beberapa produk bernilai tambah yang tinggi. Penggilingan basah menghasilkan empat komponen dasar yaitu: pati, lembaga, serat, dan protein. Keempat komponen tersebut dapat diolah menjadi produk-produk seperti dekstrin, sirup glukosa, pakan ternak, minyak jagung, dan lain-lain (Corn Refiner Assosiation, 2002).

jagung

gluten dan pati Konversi pati

Pemurnian

Gambar 3. Diagram penggilingan jagung teknik basah di industri besar.

D. GELATINISASI

1. Konsep Gelatinisasi

Granula pati tidak larut dalam air dingin tetapi akan mengembang dalam air panas atau hangat. Pengembangan granula pati tersebut bersifat bolak-balik (reversible) jika tidak melewati suhu gelatinisasi dan akan menjadi tidak bolak-balik (irreversible) jika telah mencapai suhu gelatinisasi (Greenwood dan Munro, 1979).

disebabkan air yang awalnya berada di luar granula dan bebas bergerak sebelum suspensi dipanaskan, kini sudah berada dalam butir-butir pati dan tidak dapat bergerak dengan bebas lagi (Winarno, 1997).

Perubahan-perubahan yang terjadi selama proses gelatinisasi yaitu granula pati akan kehilangan sifat birefringence, granula pati akan mengalami hidrasi dan mengembang, molekul amilosa larut, kekuatan ikatan di dalam granula pati akan berkurang yang diikuti dengan semakin kuatnya ikatan antar granula, kekentalan semakin meningkat dan kejernihan pasta juga akan meningkat. Sifat birefringence dari granula pati adalah sifat merefleksikan cahaya terpolarisasi, apabila granula pati dilihat di bawah mikroskop sehingga terlihat kristal gelap terang (Collison, 1968).

2. Mekanisme Gelatinisasi

Meyer (1982) menyatakan bahwa pengembangan granula pati dalam air dingin dapat mencapai 25-30 persen dari berat semula. Pada keadaan tersebut granula pati tidak larut dalam air dingin, tetapi terbentuk suspensi. Pengembangan granula pati ini disebabkan karena molekul-molekul air berpenetrasi masuk ke dalam granula dan terperangkap pada susunan molekul-molekul amilosa dan amilopektin. Dengan naiknya suhu suspensi pati dalam air, maka pengembangan granula semakin besar. Mekanisme pengembangan tersebut disebabkan karena molekul-molekul amilosa dan amilopektin secara fisik hanya dipertahankan oleh ikatan-ikatan hidrogen yang lemah. Atom hidrogen dari gugus hidroksil akan tertarik pada muatan negatif atom oksigen dari gugus hidroksil yang lain.

Pada akhirnya, jika suhu suspensi tetap semakin naik maka granula pati akan pecah sehingga molekul-molekul pati akan keluar terlepas dari granula masuk ke dalam sistem larutan. Kejadian ini akan menyebabkan terjadinya perubahan kekentalan (Hodge dan Osman, 1976).

McCready (1970) menyatakan bahwa mekanisme gelatinisasi dapat dibedakan menjadi tiga tahap. Pertama, air akan secara perlahan-lahan dan bolak-balik berimbibisi ke dalam granula. Kemudian pada suhu antara 5oC, granula akan mengembang dengan cepat dan akhirnya akan kehilangan sifat birefringence. Ketiga, jika temperatur tetap naik, maka molekul-molekul pati terdifusi ke luar granula.

3. Suhu Gelatinisasi

Fennema (1996) menyatakan bahwa suhu atau titik gelatinisasi adalah titik saat sifat birefringence pati mulai menghilang. Suhu gelatinisasi tidak sama pada berbagai jenis pati (Tabel 6).

Tabel 6. Suhu gelatinisasi beberapa jenis pati Sumber pati Suhu gelatinisasi (oC)

Beras 65-73

Ubi jalar 82-83

Tapioka 59-70 Jagung 61-72 Gandum 53-64 Sumber: Fennema (1996)

(Collison,1968). Menurut Wirakartakusumah (1981), keadaan media pemanasan yang mempengaruhi proses gelatinisasi adalah rasio air/pati, laju pemanasan, dan adanya komponen-komponen lain dalam media pemanasnya.

4. Sifat Birefringence

Dengan pengamatan di bawah mikroskop (polarizing microscope) dapat diketahui keberadaan sifat birefringence pati, yaitu sifat merefleksikan cahaya terpolarisasi, sehingga terlihat kristal gelap terang (biru-kuning). Intensitas birefringence pati sangat tergantung dari derajat dan orientasi kristal. Pati yang mempunyai kadar amilosa tinggi, intensitas sifat birefringencenya lemah jika dibandingkan dengan pati dengan kadar amilopektin tinggi (Hoseney, 1998).

Pati mentah dan belum mendapat perlakuan jika diamati di bawah mikroskop polarisasi akan memperlihatkan pola birefringence yang jelas daerah gelap terangnya. Sedangkan pada pati yang dipanaskan bersama air, sifat birefringence secara bertahap akan hilang tergantung suhu dan waktu yang digunakan. Jika suhu yang digunakan di atas suhu gelatinisasi, maka hilangnya sifat birefringence disebabkan oleh pecahnya molekul pati sehingga granula pati kehilangan sifat merefleksikan cahayanya. Penetrasi panas menyebabkan peningkatan derajat ketidakteraturan, dan meningkatnya molekul pati yang terpisah, serta penurunan sifat kristal (Hoseney, 1998).

E. MI BASAH

1. Definisi Mi Basah

Tabel 7. Syarat mutu mi basah*)

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan

1 Keadaan :

3 Abu (berdasarkan berat kering)

% (b/b) Maks. 3 4 Protein ((N x 6,26)

berdasarkan berat kering)

% (b/b) Min. 3 5 Bahan tambahan makanan

5.1 Boraks dan asam borat 5.2 Pewarna

Mi basah dapat digolongkan dalam dua kategori berdasarkan proses pembuatannya yaitu mi basah mentah dan mi basah matang. Pada proses pembuatan mi basah matang terdapat tambahan proses yaitu pematangan mi dengan cara pengukusan atau perebusan dan pelumuran dengan minyak sawit sehingga kadar airnya dapat meningkat hingga 52%. Pada proses pembuatan mi basah mentah tidak diperlukan tahapan tersebut.

Menurut Astawan (2004), fungsi dari tepung terigu dalam pembuatan mi adalah sebagai bahan pembentuk struktur dan sumber karbohidrat serta protein. Air berfungsi sebagai media reaksi antara karbohidrat dengan gluten, pelarut garam, dan pembentukan sifat kenyal gluten (Winarno dan Rahayu, 1994). Fungsi garam adalah memberi rasa, memperkuat tekstur, mengikat air, meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas mi. Air abu berfungsi untuk mempercepat pembentukan gluten, meningkatkan sifat kenyal. Bahan pengembang digunakan untuk mempercepat pengembangan adonan. Fungsi dari zat warna adalah memberi warna khas mie sedangkan bumbu-bumbu digunakan untuk memberi flavor tertentu. Di dalam pembuatan mi kadang-kadang ditambahkan CMC (Carboxyl Metil Cellulose) sebagai bahan pengembang dan bahan ini dapat mempengaruhi sifat adonan, memperbaiki ketahanan terhadap air serta mempertahankan keempukan mi selama penyimpanan.

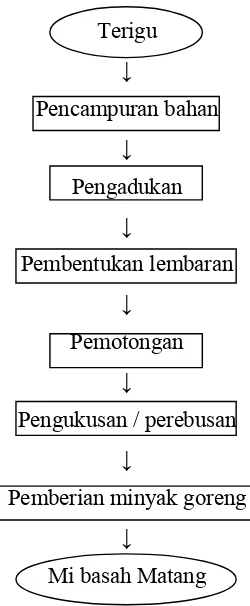

2. Proses Pembuatan Mi Basah

Proses pembuatan mi basah terdiri atas beberapa tahapan yaitu pencampuran bahan, pengadukan, pembentukan lembaran, pemotongan, pematangan, dan pelumuran dengan minyak sawit. Tahapan pembuatan mi basah dapat dilihat pada Gambar 4.

Terigu

Pencampuran bahan

Pengadukan

Pembentukan lembaran

Pemotongan

Pengukusan / perebusan

Pemberian minyak goreng

Mi basah Matang

Gambar 4. Diagram alir pembuatan mi basah secara umum

Tahap selanjutnya adalah pembentukan lembaran. Tujuan proses ini adalah untuk menghaluskan serat gluten dan membuat adonan menjadi lembaran (Badrudin, 1994). Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah lembaran adonan yang halus dengan arah jalur serat yang searah, sehingga dihasilkan mi yang elastis, kenyal, dan halus.

pada mi, meningkatkan daya cerna pati, dan mempengaruhi daya rehidrasi mi.

Tahap akhir pembuatan mi basah matang adalah pemberian minyak sawit. Pelumuran dengan minyak sawit dilakukan agar untaian mi tidak lengket satu sama lain serta untuk memperbaiki penampakan mi agar mengkilap (Mugiarti 2001; Bogasari, 2005).

F. MI JAGUNG

Mi jagung merupakan mi dengan bahan baku utama pati atau tepung jagung. Mi jagung belum banyak diperdagangkan, namun penelitian mengenai mi ini telah banyak dilakukan. Jenis mi jagung yang banyak dikembangkan adalah mi instan dengan pertimbangan jenis mi ini memiliki daya simpan yang lebih tinggi.

Proses pembuatan mi jagung hampir sama dengan mi terigu. Menurut Juniawati (2003), proses pembuatan mi jagung instan terdiri dari pencampuran bahan, pengukusan pertama, pengulian, pencetakan, pengukusan kedua, dan pengeringan. Proses pengolahan mi jagung berbeda dengan pengolahan mi terigu karena setelah pencampuran bahan dilakukan pengukusan. Apabila tidak dilakukan pengukusan maka adonan tidak dapat dicetak menjadi mi. Hal ini disebabkan protein total endosperm dalam jagung 60% terdiri atas zein (Vasal, 2001). Pada gandum, protein total endospermnya terdiri dari gliadin dan glutenin. Gliadin dan glutelin merupakan jenis protein yang mempunyai sifat membentuk massa yang elastis-cohesive bila ditambah air dan diuleni.

Pengukusan pertama ditujukan untuk membentuk massa adonan yang lunak, kohesif, dan cukup elastis namun tidak lengket sehingga mudah dicetak ke dalam bentuk lembaran dan mi. Massa adonan yang lunak dan kohesif, mudah dibuat lembaran, mudah dicetak, menghasilkan mi dengan tekstur yang halus dan tidak mudah patah terdapat pada perbandingan tepung dengan air 1:1 (Juniawati, 2003). Lama waktu pengukusan tergantung pada jumlah adonan yang dimasak ( Juniawati, 2003).

Mi yang telah dicetak tidak dapat langsung dikeringkan karena pada pengukusan pertama, proses gelatinisasi belum sempurna atau mi yang dihasilkan belum matang sehingga diperlukan pengukusan kedua. Pengukusan pertama memang tidak ditujukan untuk membuat mi matang namun untuk menghasilkan massa adonan yang dapat dicetak. Apabila pengukusan pertama ditujukan juga untuk mematangkan mi maka pengukusan harus lebih lama. Pengukusan yang lebih lama akan meningkatkan gelatinisasi pati yang menyebabkan adonan lengket sehingga sulit dicetak (Juniawati, 2003).

Proses pematangan mi atau gelatinisasi lebih lanjut dilakukan pada pengukusan kedua. Pada saat pengukusan kedua akan terjadi penyerapan air dan gelatinisasi pati. Gelatinisasi lebih lanjut akan menyebabkan amilosa berdifusi ke luar dari granula dan ketika sudah dingin akan membentuk matriks yang seragam sehingga kekuatan ikatan antar granula meningkat. Oleh karena itu, mi hasil pengukusan kedua setelah dikeringkan apabila dimasak tidak hancur (Juniawati, 2003).

Proses pengeringan dilakukan untuk menurunkan kadar air sehingga mi kering dan dapat disimpan lama. Pengeringan mi jagung dilakukan dengan menggunakan oven pada kisaran suhu 60-75oC selama 1-1.5 jam. Pengeringan dianggap cukup jika mi mudah dipatahkan (Juniawati, 2003).

Selain di Indonesia, pembuatan mi berbahan baku jagung juga telah dikembangkan di India oleh Sowbhagya, Chakrabhavi Mallappa, Ali, dan Syed Zakiuddin (Anonimc, 2005). Tahapan proses pembuatan mi jagung yang mereka kembangkan adalah sebagai berikut :

1. Jagung dibuat menjadi grit

3. Grit dikeringkan dan digiling menjadi tepung 4. Tepung jagung diayak dengan ayakan 60 mesh 5. Tepung ditambah garam dan air

6. Campuran dikukus untuk membentuk tekstur tepung

7. Campuran ditambah dengan air panas untuk menghasilkan adonan yang homogen

8. Adonan yang sudah homogen diekstrusi sehingga membentuk untaian mi

9. Untaian mi dikukus dan dikeringkan (Anonimc, 2005)

Grit yang digunakan adalah grit yang rendah lemak (< 1,0 %). Grit jagung direndam dalam metabisulphite atau potassium metabisulphite, dengan konsentrasi yang equivalen dengan konsentrasi 0.05-0.3% SO selama kurang lebih 8 – 20 jam pada suhu 30-60oC. Jumlah garam yang ditambahkan 1-2% dan jumlah air yang ditambahkan 15-20%. Campuran ini dikukus. Setelah pengukusan campuran ditambah air panas sehingga pati tergelatinisasi sesuai dengan tingkat yang diinginkan dan terbentuk untaian mi dengan kohesi yang lebih baik. Adonan ini kemudian di ekstrusi. Mi hasil ekstrusi ini kemudian dikukus pada suhu 60-90oC selama 30-120 menit.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. BAHAN DAN ALAT

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdari atas bahan baku utama dan bahan tambahan serta bahan-bahan kimia. Baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah jagung kering panen dan jagung pipil kering dari jenis Srikandi Kuning-1 yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bogor. Bahan-bahan tambahan yang digunakan adalah garam, baking powder, dan guar gum. Bahan kimia yang digunakan adalah HCl 0,5 N, KOH 0,2 N, iodin, akuades, heksana, H2SO4 pekat, HgO, larutan NaOH-Na2SO3, larutan asam borat jenuh, larutan

HCl 0,02 N, larutan iodium, dan indikator (campuran 2 bagian Metil Merah 0,2% dalam alkohol dan 1 bagian Metilen biru dalam 0,2% alkohol).

Alat-alat yang digunakan pada proses pembuatan mi basah jagung adalah penggiling batu (stone mills), saringan, ember, neraca, mesin mi, steamer, dan oven. Alat-alat yang digunakan dalam analisis sifat fisik dan kimia mi basah jagung adalah Rheoner, Chromameter, Texture Analyser, jangka sorong, sentrifuse, stirer, spektrofotometer, gelas piala, pipet mohr, magnetic stirer, tabung reaksi, tabung sentrifuse, labu lemak, labu kjedahl, oven, cawan aluminium, spektrofotometer, blender, cawan porselen, timbangan, alat ekstraksi soxhlet, pemanas listrik, tanur, erlenmeyer, dan alat destilasi.

B. METODOLOGI

1. Tahapan Penelitian

a. Karakterisasi Jagung Srikandi Kuning

kasar, kadar lemak kasar, dan kadar karbohidrat) dan sifat fisik (warna dan ukuran biji jagung).

b. Kajian pembuatan tepung jagung

Pembuatan tepung jagung dilakukan dengan menggunakan penggiling batu. Tahap-tahap pembuatan tepung jagung dapat dilihat pada Gambar 5.

Jagung kering panen pipil

Pencucian

Perendaman selama 6 dan 12 jam

Penggilingan basah dengan alat penggiling batu

Penyaringan dengan kain batis

Pengendapan untuk memperoleh tepung jagung

Dekantasi

Sentrifugasi

Tepung Jagung Basah

Pengeringan dengan oven bersuhu 45 oC hingga kadar air 10%

Tepung Jagung Kering

Pengamatan yang dilakukan pada tahap ini adalah kemudahan penggilingan biji jagung, rendemen tepung jagung basah, dan karakteritik tepung jagung yang dihasilkan. Karakterisasi tepung jagung yang dilakukan meliputi pengukuran sifat kimia (kadar air, kadar abu, kadar protein kasar, kadar lemak kasar, dan kadar karbohidrat) dan pengukuran warna.

c. Kajian Pembuatan Mi basah Jagung

Prinsip pembuatan mi basah jagung pada dasarnya sama dengan pembuatan mi basah berbasis terigu. Namun, jagung tidak memiliki gluten seperti halnya terigu yang mampu membentuk adonan yang plastis dan kohesif. Oleh karena itu, diperlukan tahap pengukusan pada pembuatan mi basah jagung. Pengukusan diperlukan untuk membentuk adonan mi yang lunak, kohesif, dan cukup plastis namun tidak lengket sehingga mudah dicetak ke dalam bentuk lembaran mi. Untaian mi yang dihasilkan kemudian direbus untuk mematangkan mi. Pada tahap ini, dilakukan percobaan dengan berbagai perbandingan antara pati yang dipregelatinisasi dan yang tidak dipreglelatinisasi yaitu 50:50, 55:45, 60:40, 65:35, 70:30, 75:25, dan 80:20. Pati yang dipregelatinisasi adalah tepung basah dengan kadar air sekitar 50% dan dikukus selama 5 menit. Sedangkan yang tidak dipregelatinisasi adalah tepung kering. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan percobaan perebusan dengan beberapa taraf waktu yaitu 1, 1,5, dan 2 menit. Tahapan pembuatan mi basah jagung dapat dilihat pada Gambar 6.

bagian tepung basah, garam, dan baking powder bagian tepung kering

Pengukusan (3 menit)

@

Pencampuran

Pressing

Slitting

Perebusan dalam air mendidih dengan perbandingan 1:10 (w/w) selama 1, 1.5, 2 menit

Perendaman dalam air dingin selama 10 detik

Mi basah Jagung

Gambar 6. Diagram alir pembuatan mi basah Jagung

Parameter yang diamati pada tahap ini adalah kelengketan adonan di mesin mi, kemudahan patah, dan tingkat kematangan mi setelah perebusan. Pengamatan terhadap parameter-parameter ini dilakukan secara visual.

d. Kajian Perbaikan Karakteristik Mi Basah Jagung

Tabel 8. Formula mi basah jagung Formula Pati yang

terpregelatinisasi (%)

Jumlah pati yang tidak terpregelatinisasi (%)

Garam (%)

Baking powder (%)

Guar gum

(%)

Waktu pengukusan

(menit)

Kontrol 1 70 30 0,6 0,2 0 5

Formula 1 70 30 0,6 0,2 0,3 5

Formula 2 70 30 0,6 0,2 0,6 5

Formula 3 70 30 0,6 0,2 1 5

Kontrol 2 70 30 0,6 0,2 0 7

Formula 4 70 30 0,6 0,2 0,3 7

Formula 5 70 30 0,6 0,2 0,6 7

Formula 6 70 30 0,6 0,2 1 7

Kontrol 3 70 30 0,6 0,2 0 9

Formula 7 70 30 0,6 0,2 0,3 9

Formula 8 70 30 0,6 0,2 0,6 9

Formula 9 70 30 0,6 0,2 1 9

Parameter yang diukur terdiri atas derajat gelatinisasi pati yang dipregelatinisasi dan sifat fisik serta sifat kimia mi basah jagung. Parameter fisik yang diukur meliputi warna, persen elongasi, resistensi terhadap tarikan, kekerasan, kelengketan, dan derajat gelatinisasi pati. Selain itu dilakukan juga pengukuran sifat fisik mi geleser yang berfungsi sebagai standar. Sifat kimia yang diukur meliputi analisis proksimat (kadar air, kadar abu, kadar protein kasar, kadar lemak kasar, dan kadar karbohidrat) mi dengan formulasi yang optimum.

2. Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian perbaikan karakteristik mi adalah rancangan acak lengkap (RAL) faktorial dengan dua kali ulangan. Model faktorial RAL yang digunakan adalah sebagai berikut :

Y

ijk=

μ

+

α

i+

β

j+

( )

αβ

ij+

ε

ijkDengan :

Yijk = respon yang terukur

µ = rataan umum

αi = pengaruh waktu pengukusan pada taraf ke-i

βj = pengaruh jumlah guar gum yang ditambahkan pada taraf ke-j

(αβ)ij = pengaruh interaksi antara waktu pengukusan pada taraf ke-i dan

jumlah guar gum yang ditambahkan pada taraf ke-j

έijk = galat percobaan untuk lama waktu pengukusan pada taraf ke-i

dan jumlah guar gum yang ditambahkan pada taraf ke-j dan ulangan ke-k

Perlakuan yang diterapkan :

3. Pengamatan

a. Analisis Kimia

Analisis kimia yang dilakukan meliputi analisis derajat gelatinisasi pati jagung dan analisis proksimat. Analisis proksimat yang dilakukan meliputi analisis kadar air, kadar protein kasar lemak kasarr abu. Penentuan kadar karbohidrat dilakukan secara by difference.

a.1 Analisis kadar air metode oven (AOAC, 1995)

Cawan alumunium dikeringkan dalam oven, didinginkan dalam desikator, kemudian ditimbang. Sejumlah sampel (kurang lebih 5 gram) dimasukkan ke dalam cawan yang telah diketahui beratnya. Cawan beserta isinya dimasukkan ke dalam oven bersuhu 100°C selama kurang lebih 6 jam atau sampai beratnya konstan. Selanjutnya cawan beserta isinya didinginkan dalam desikator, dan ditimbang. Perhitungan kadar air dilakukan dengan rumus:

Kadar air (% b.b) = c – (a – b) x 100% c

Keterangan : a = berat cawan dan sampel akhir (g) b = berat cawan (g)

c = berat sampel awal (g)

a.2 Kadar abu (AOAC, 1995)

Kadar abu (% b.b) = c – (a – b) x 100% c

Keterangan : a = berat cawan dan sampel akhir (g) b = berat cawan (g)

c = berat sampel awal (g)

a.3 Kadar lemak metode Soxhlet (AOAC, 1995)

Labu lemak yang akan digunakan dikeringkan dalam oven bersuhu 100-110°C, didinginkan dalam desikator, dan ditimbang. Sampel dalam bentuk tepung ditimbang sebanyak 5 gram, dibungkus dengan kertas saring dan dimasukkan ke dalam alat ekstrksi (soxhlet) yang telah berisi pelarurt (dietil eter atau heksan)

Refluks dilakukan selama 5 jam (minimum) dan pelarut yang ada di adalam labu lemak didistilasi. Selanjutnya labu lemak yang berisi lemak hasil ekstruksi dipanaskan dalam oven bersuhu 100°C hingg beratnya konstan, didinginkan dalam desikator, dan ditimbang.

Kadar lemak (% b.b) = a – b x 100% c

Keterangan : a = berat labu dan sampel akhir (g) b = berat labu kosong (g)

c = berat sampel awal (g)

a.4 Kadar protein metode Mikro-Kjeldahl (AOAC, 1995)