i

Seks Di Kabupaten Kudus Tahun 2015

( Studi Kasus Waria Pekerja Seks di Wilayah Kabupaten Kudus )

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh

Ika Hapsari Enggarwati NIM. 6411411251

JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

ii

ABSTRAK

Ika Hapsari Enggarwati

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS pada Waria Pekerja Seks di Kabupaten Kudus Tahun 2015,

XVIII + 95 halaman + 28 tabel + 3 gambar + 37 lampiran

Waria merupakan kelompok yang berisiko terkena HIV/AIDS. Perilaku pencegahan penularan HIV dapat dilakukan dengan cara penggunaan kondom, pelicin dan praktik VCT secara rutin. Berdasarkan laporan tes VCT rutin Komunitas Waria Kudus didapatkan hasil sebanyak 42,55%, 31,92% dan 100%. Sedangkan praktik VCT tahun 2105 mencapai 78,72%, 72,34% dan 87,23%.

Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional dengan total sampel sebanyak 42 responden. Analisis data menggunakan univariat dan bivariat dengan uji chi-square.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara persepsi keseriusan (p = 0,033), persepsi manfaat (p = 0,001), persepsi hambatan (p = 0,037), persepsi isyarat untuk bertindak (p = 0,049), keyakinan diri (p = 0,001) dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS, dan tidak ada hubungan antara persepsi kerentanan (p = 0,069) dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS.

Saran yang peneliti direkomendasikan adalah lebih meningkatkan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS dengan penggunaan kondom, pelicin dan praktik VCT.

Kata Kunci : Waria, Kondom, Pelicin, Praktik VCT

iii

ABSTRACT

Ika Hapsari Enggarwati.

Factors Associated with Infection Prevention Behavior HIV/AIDS in the Transgender Sex Workers in the Kudus District 2015,

XVIII + 95 pages + 28 tables + 3 figure + 37 attachments

Transvestites is one a groups at risk for HIV/AIDS. HIV infection prevention behaviors can be done by the use of condom, lubricants and practice on a regular basis VCT. Based on report from routine VCT test result obtained Kudus Transgender Community as much as 42,55%, 31,92% and 100%. Whereas the practice of VCT in 2015 reached 78,72%, 72,34% and 87,23%.

This research using cross sectional approach with total sample of 42 respondents. An analysis of data using univariat and bivariat with chi-square test.

The result of the data showed that there was a connection between the perception seriousness (p = 0,033), perveived benefits (p = 0,001), perceived barriers (p = 0,037), perceptual cues to action (p = 0,049) peperception of self-convident (p = 0,001) with HIV infection prevention behavior, and there no connection between the perception susceptibility (p = 0,069) with HIV infection prevention behavior.

Suggestions recommended by the researchers is further increase preventive with condoms, lubricant and practices VCT.

Keywords : Transvestites, Condom, Lubricants, VCT practice

iv

ABSTRACT

Ika Hapsari Enggarwati.

Factors Associated with Infection Prevention Behavior HIV/AIDS in the Transgender Sex Workers in the Kudus District 2015,

XVIII + 95 pages + 28 tables + 3 figure + 37 attachments

Transvestites is one a groups at risk for HIV/AIDS. HIV infection prevention behaviors can be done by the use of condom, lubricants and practice on a regular basis VCT. Based on report from routine VCT test result obtained Kudus Transgender Community as much as 42,55%, 31,92% and 100%. Whereas the practice of VCT in 2015 reached 78,72%, 72,34% and 87,23%.

This research using cross sectional approach with total sample of 42 respondents. An analysis of data using univariat and bivariat with chi-square test.

The result of the data showed that there was a connection between the perception seriousness (p = 0,033), perveived benefits (p = 0,001), perceived barriers (p = 0,037), perceptual cues to action (p = 0,049) peperception of self-convident (p = 0,001) with HIV infection prevention behavior, and there no connection between the perception susceptibility (p = 0,069) with HIV infection prevention behavior.

Suggestions recommended by the researchers is further increase preventive with condoms, lubricant and practices VCT.

Keywords : Transvestites, Condom, Lubricants, VCT practice

vii

Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan (Collin Powell)

Persembahan :

1. Untuk kedua orang tuaku,

yang tak henti-hentinya

memberikan kasih sayang,

dukungan, serta doa penuh

harapan.

2. Kakakku, yang tak

henti-hentinya memberikan

semangat dan kasih sayang.

3. Untuk semua sanak saudara

viii

karuniaNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS pada Waria pekerja Seks di Kabupaten Kudus Tahun 2015” dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini sudah tentu banyak pihak yang telah turut serta memberikan bantuan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd yang telah memberikan ijin penelitian.

2. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Bapak Irwan Budiono, S.KM, M.Kes, atas persetujuan penelitian.

3. Penguji I, Bapak Sofwan Indarjo, S.KM, M.Kes, atas arahan dan persetujuan penelitian.

4. Penguji II, Ibu dr. Fitri Indrawati, M.PH, atas arahan dan persetujuan penelitian.

5. Pembimbingan skripsi, Bapak Muhammad Azinar, S.KM, M.Kes, atas arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi.

ix

motivasi, doa, kasih sayang, dan dukungan materiil selama perkuliahan berlangsung.

9. Saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, kakak-kakakku, dan adik-adikku yang sudah terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam penelitian dan selama penggarapan skripsi berlangsung.

10.Santo Pradita, Joseph Ananto, Th. Berta, Ricky, Octa Safhira, Pricilia, Torion dan koko-koko cici-cici sahabat tercinta yang selalu memberikan semangat selama proses penggarapan skripsi.

11.Kekasihku yang tercinta Andi Satriya K.P yang telah memberi motivasi, doa, dan dukungannya selama proses penggarapan skripsi. 12.Dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan

skripsi ini.

Semoga amal baik dari semua pihak selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penulis yakin dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk ini penulis menerima kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Atas saran dan masukan yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Semarang, Desember 2015

x

JUDUL ... i

ABSTRAK ... ii

ABSTRACT ... iii

PERNYATAAN ... vi

LEMBAR PENGESAHAN ... v

MOTTO dan PERSEMBAHAN ... vi

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xv

DAFTAR LAMPIRAN ... xvi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 5

1.3 Tujuan Penelitian ... 7

1.4 Manfaat Penelitian ... 8

1.5 Keaslian Penelitian ... 9

1.6 Ruang Lingkup Penelitian ... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 12

2.1 Landasan Teori ... 12

xi

2.1.1.4Ciri-ciri Waria ... 16

2.1.1.5Faktor Pendukung Terjadinya Waria ... 18

2.1.2 Konsep HIV/AIDS ... 22

2.1.2.1Definisi HIV/AIDS ... 22

2.1.2.2Sejarah HIV/AIDS ... 23

2.1.2.3Siklus Hidup HIV/AIDS ... 24

2.1.2.4Tipe-tipe HIV/AIDS ... 25

2.1.2.5Etiologi HIV/AIDS ... 26

2.1.2.6Gejala Klinis HIV/AIDS ... 26

2.1.2.7Fase-fase HIV/AIDS ... 27

2.1.2.8Cara Penularan HIV/AIDS ... 30

2.1.2.9Penatalaksanaan Umum ... 32

2.1.2.10Kondisi Yang Memungkinkan Penularan HIV/AIDS ... 33

2.1.2.11Patogenesis penyakit ... 34

2.1.2.12Cara Mencegah HIV/AIDS ... 35

2.1.2.13Cara Pencegahan Penularan HIV/AIDS ... 36

2.1.2.14Diagnosa HIV/AIDS ... 37

2.1.2.15Pengobatan HIV/AIDS ... 39

2.1.2.16Epidemiologi HIV/AIDS ... 40

xii

BAB III METODE PENELITIAN ... 48

3.1 Kerangka Konsep ... 48

3.2 Variabel Penelitian ... 49

3.3 Hipotesis Penelitian ... 50

3.4 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel ... 52

3.5 Jenis dan Rancangan Penelitian ... 54

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian ... 56

3.7 Sumber Data Penelitian ... 56

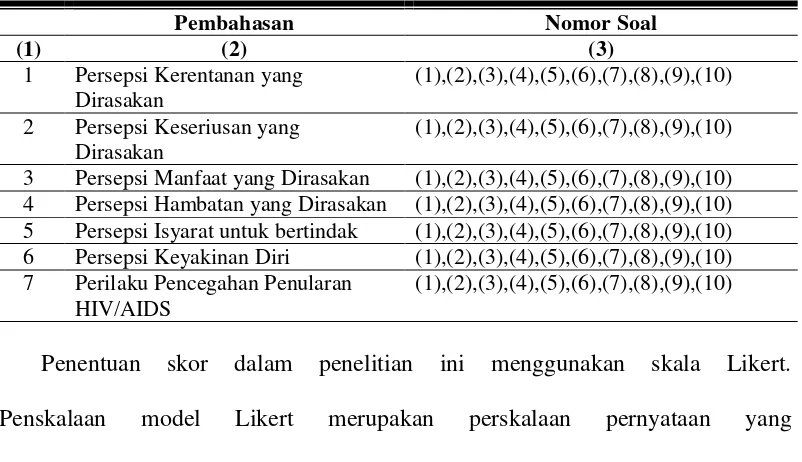

3.8 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data ... 57

3.9 Uji Statistik ... 62

3.10 Prosedur Penelitian ... 63

3.11 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data ... 64

BAB IV HASIL PENELITIAN ... 67

4.1 Gambaran Umum ... 67

4.2 Uji Normalitas ... 69

4.3 Hasil Penelitian ... 70

4.3.1 Analisis Univariat ... 70

4.3.2 Analisis Bivariat ... 74

BAB V PEMBAHASAN ... 81

5.1 Pembahasan ... 81

xiii

DAFTAR PUSTAKA ... 93

xiv

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian ... 9

Tabel 1.2 Perbedaan Penelitian ... 10

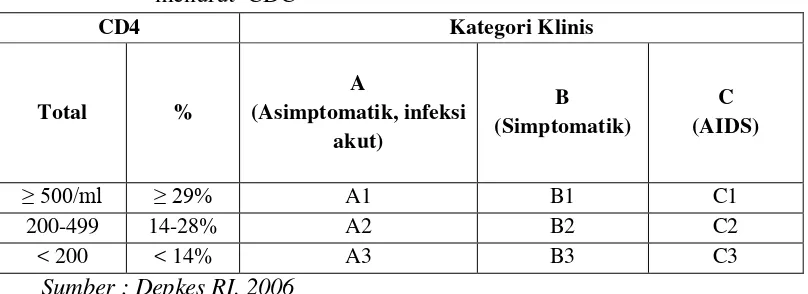

Tabel 2.1 Tahapan Derajat Infeksi HIV ... 27

Tabel 2.2 Klasifikasi Klinis dan CD4 Pasien Remaja dan Orang Dewasa menurut CDC ... 29

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel ... 52

Tabel 3.2 Item Pernyataan pada Kuesioner... 58

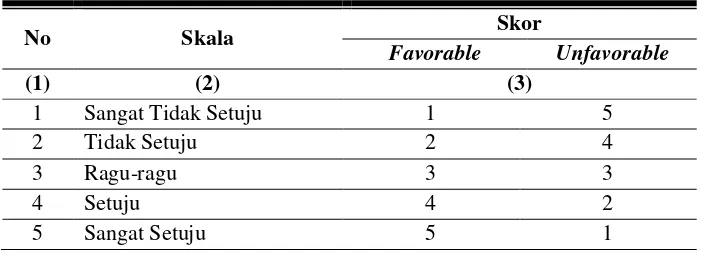

Tabel 3.3 Taraf Skala Penilaian Kuesioner Variabel Bebas ... 59

Tabel 3.4 Taraf Skala Penilaian Kuesioner Variabel Terikat ... 59

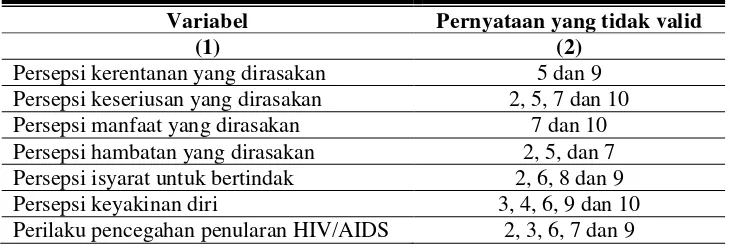

Tabel 3.5 Instrumen Penelitian yang Tidak Valid ... 60

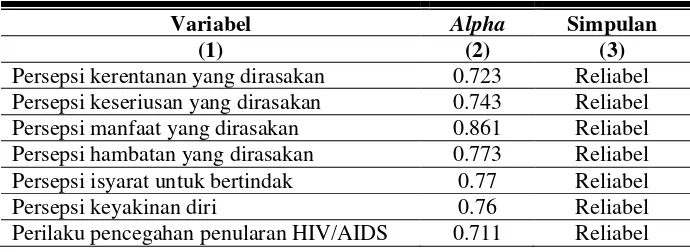

Tabel 3.6 Nilai Reliabilitas Instrumen ... 61

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia ... 67

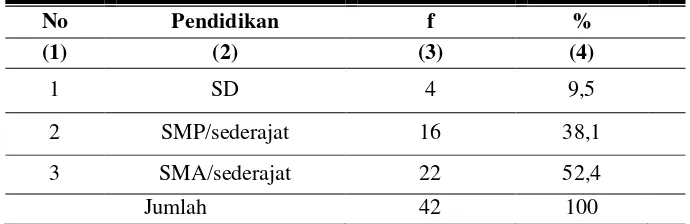

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan ... 68

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lamanya menjadi Pekerja Seks ... 68

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status HIV/AIDS .. 69

Tabel 4.5 Uji Normalitas Variabel Bebas dan Variabel Terikat ... 69

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Persepsi Kerentanan yang Dirasakan ... 70

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Persepsi Keseriusan yang Dirasakan ... 71

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Persepsi Manfaat yang Dirasakan ... 71

xv

Tabel 4.13 Hubungan antara Persepsi Kerentanan yang Dirasakan

dengan Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS ... 74 Tabel 4.14 Hubungan antara Persepsi Keseriusan yang Dirasakan

dengan Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS ... 75 Tabel 4.15 Hubungan antara Persepsi Manfaat yang Dirasakan

dengan Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS ... 76 Tabel 4.16 Hubungan antara Persepsi Hambatan yang Dirasakan

dengan Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS ... 77 Tabel 4.17 Hubungan antara Persepsi Isyarat untuk Bertindak

dengan Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS ... 78 Tabel 4.18 Hubungan antara Persepsi Keyakinan Diri dengan

xvi

xvii

Lampiran 1: Surat Tugas Pembimbing ... 96

Lampiran 2: Ethical Clearance ... 97

Lampiran 3: Surat Ijin Penelitian dari Fakultas ... 98

Lampiran 4: Surat Uji Validitas dan Reliabilitas ... 99

Lampiran 5: Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian ... 100

Lampiran 6: Data Kunjungan VCT Komunitas Waria Kudus ... 101

Lampiran 7: Kuesioner Penelitian ... 103

Lampiran 8: Tabulasi Skor Uji Validitas Persepsi Kerentanan yang Dirasakan ... 111

Lampiran 9: Tabulasi Skor Uji Validitas Persepsi Keseriusan yang Dirasakan ... 112

Lampiran 10: Tabulasi Skor Uji Validitas Persepsi Manfaat yang Dirasakan ... 113

Lampiran 11: Tabulasi Skor Uji Validitas Persepsi Hambatan yang Dirasakan ... 114

Lampiran 12: Tabulasi Skor Uji Validitas Persepsi Isyarat untuk Bertindak 115 Lampiran 13: Tabulasi Skor Uji Validitas Persepsi Keyakinan Diri ... 116

Lampiran 14: Tabulasi Skor Uji Validitas Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS ... 117

xviii

Yang Dirasakan ... 120

Lampiran 18: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Persepsi Hambatan Yang Dirasakan ... 121

Lampiran 19: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Persepsi Isyarat untuk Bertindak ... 122

Lampiran 20: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Persepsi Keyakinan Diri . 123 Lampiran 21: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS ... 124

Lampiran 22: Analisis Karakteristik Responden ... 125

Lampiran 23: Uji Normalitas ... 126

Lampiran 24: Data Hasil Penelitian Persepsi Kerentanan yang Dirasakan ... 127

Lampiran 25: Data Hasil Penelitian Persepsi Keseriusan yang Dirasakan ... 129

Lampiran 26: Data Hasil Penelitian Persepsi Manfaat yang Dirasakan ... 131

Lampiran 27: Data Hasil Penelitian Persepsi Hambatan yang Dirasakan ... 133

Lampiran 28: Data Hasil Penelitian Persepsi Isyarat untuk Bertindak ... 135

Lampiran 29: Data Hasil Penelitian Persepsi Keyakinan Diri ... 137

Lampiran 30: Data Hasil Penelitian Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS.. ... 139 Lampiran 31: Analisis Chi-Square Data Persepsi Kerentanan yang

xix

Lampiran 34: Analisis Chi-Square Data Persepsi Hambatan yang

Dirasakan dengan Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS 144 Lampiran 35: Analisis Chi-Square Data Persepsi Isyarat untuk Bertindak

dengan Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS.. ... 145 Lampiran 36: Analisis Chi-Square Data Persepsi Keyakinan Diri dengan

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Waria adalah kepanjangan dari wanita pria, pria yang berjiwa dan bertingkah laku serta mempunyai perasaan seperti wanita. Dalam pandangan psikologi, waria berada dalam kategori Gangguan Identitas Gender (GIG). Gangguan Identitas Diri (GIG) merupakan gangguan dimana seseorang merasa dilahirkan dalam jenis kelamin yang salah, seorang pria yang merasa dia adalah wanita dalam tubuh pria, dan sebaliknya (KBBI, 2005: 636).

Dunia waria, wadham atau banci bagi banyak orang merupakan bentuk kehidupan anak manusia yang cukup aneh. Secara fisik mereka adalah laki-laki normal, memiliki kelamin yang normal namun secara psikis mereka merasa dirinya perempuan, tidak ubahnya seperti kaum perempuan lainnya. Akibatnya perilaku mereka sehari-hari sering tampak kaku, fisik mereka laki-laki, namun cara berjalan, berbicara dan dandanan mereka mirip perempuan. Dengan cara yang sama dapat dikatakan bahwa jika mereka terperangkap pada tubuh yang salah (Koeswinarno, 2010: 1).

Keadaan mereka dianggap sebagai perilaku yang menyimpang, yaitu suatu perilaku atau tindakan di luar kebiasaan, adat-istiadat, aturan, nilai-nilai atau norma-norma sosial yang berlaku (KBBI, 2000).

Jumlah waria memang tidak terlalu besar. Pada tahun 2013, berdasarkan data Yayasan Srikandi Sejati (Hamid, 2014) sebuah lembaga yang mengurusi masalah waria, jumlah waria di Indonesia mencapai 7.000.000 orang dari 259.940.857 jumlah total penduduk atau sekitar 2,69%.

Menurut studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2015, banyak dari mereka mencari nafkah dengan berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dikehidupan dunia malam atau berprofesi sebagai pengamen yang selalu menghabiskan waktunya di jalanan karena mereka belum mendapat pengakuan dan kesetaraan hidup yang sama oleh masyarakat. Dalam profesinya, waria dituntut untuk berpenampilan seksi yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat sehingga mereka merasa percaya diri dengan satu tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Waria yang bekerja sebagai pelacur atau pekerja seks komersial bukan hanya didorong oleh faktor ekonomi saja melainkan lebih untuk pemenuhan kepuasan batin, maka untuk mencegah dan memberantasnya lebih sulit, karena akan menambah konsepsi buruk tentang perbuatan prostitusi atau pelacuran yang belum dapat diterima oleh masyarakat karena telah dianggap bertentangan dengan budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

dan pemuda yang berada di bawah usia 24 tahun. Pada kejadian HIV, anak-anak menyumbang sebanyak 11% dari jumlah total populasi penduduk. Afrika Selatan merupakan negara terbesar dengan pengidap HIV/AIDS. Fakta menunjukkan bahwa Benua Afrika didiami oleh 10% dari jumlah populasi dunia namun disaat yang sama 60% dari jumlah populasinya mengidap AIDS (CIA World Fact Book, 2013).

Di Indonesia pada triwulan I tahun 2013 dilaporkan kasus HIV baru yang terdeteksi pada periode Januari sampai Maret 2013 mencapai 5.369. Kasus baru terdeteksi pada kelompok umur 25 sampai 49 tahun (74,2%), 20 sampai 24 tahun (14,0%), dan ≥ 50 tahun (4,8%). Perbandingan antara

laki-laki dan perempuan adalah 1:1 (http://kesehatan.kompasiana.com).

Kabupaten Kudus selama 2014 tercatat 72 kasus, 14 penderita diantaranya meninggal dunia (Akhmad Nazaruddin, 2014).

Sedangkan hasil survei dari estimasi dan proyeksi HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 2014 menyebutkan bahwa jumlah infeksi HIV yang terjadi pada waria sebanyak 1.289 dari jumlah total populasi sebanyak 80.524 penderita atau sekitar 1,6% (Depkes, 2014). Secara biologi semua waria melakukan hubungan seksual secara anal selama kehidupan seksnya dibandingkan wanita pekerja seks yang hanya 10% yang melakukan seks anal, sehingga hampir 11% dari transeksual ditemukan positif HIV dari jumlah keseluruhan (Koes Irianto, 2014: 466-467).

Faktor risiko atau cara penularan HIV pada kaum LSL atau Lelaki Seks Lelaki mencapai 7,6%. Sedangkan sebanyak 88% LSL mengaku pernah menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seks anal dengan pria. Sebesar 54% LSL menggunakan kondom pada saat hubungan seks anal terakhir dengan pria, dan 22% menggunakan kondom secara konsisten pada seks anal 1 bulan terakhir. Kurang dari satu pertiga LSL menggunakan kondom secara konsisten pada setiap tipe pasangan seksualnya (STBP, 2011).

Menurut studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2015, waria untuk melindungi diri dari HIV/AIDS dan mencegah penularan HIV/AIDS masih sangat rendah. Salah seorang responden dari peneliti mengatakan bahwa pengetahuan menjadi salah satu kendala untuk mereka para waria tidak melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS sangat diperlukan ketika berhubungan seksual. Jika upaya pencegahan tidak dilakukan, maka dikhawatirkan orang yang terkena infeksi HIV/AIDS akan bertambah jumlahnya.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik akan menggali serta mengidentifikasi persepsi apa saja yang mempengaruhi perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS pada narasumber penelitian. Perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS meliputi penggunaan kondom, penggunaan pelicin dan praktik VCT. Dari uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS pada waria pekerja seks di Kabupaten Kudus

tahun 2015”.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Umum

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus

1) Adakah hubungan antara persepsi kerentanan yang dirasakan dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS pada waria pekerja seks di Kabupaten Kudus tahun 2015?

2) Adakah hubungan antara persepsi keseriusan yang dirasakan dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS pada waria pekerja seks di Kabupaten Kudus tahun 2015?

3) Adakah hubungan antara persepsi manfaat yang dirasakan dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS pada waria pekerja seks di Kabupaten Kudus tahun 2015?

4) Adakah hubungan antara persepsi hambatan yang dirasakan dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS pada waria pekerja seks di Kabupaten Kudus tahun 2015?

5) Adakah hubungan antara isyarat untuk bertindak dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS pada waria pekerja seks di Kabupaten Kudus tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan perilaku pencegahan penularan pada waria pekerja seks di Kabupaten Kudus tahun 2015.

1.3.2 Tujuan Khusus

1) Mengetahui hubungan antara persepsi kerentanan yang dirasakan dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS pada waria pekerja seks di Kabupaten Kudus tahun 2015.

2) Mengetahui hubungan antara persepsi keseriusan yang dirasakan dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS pada waria pekerja seks di Kabupaten Kudus tahun 2015.

3) Mengetahui hubungan antara persepsi manfaat yang dirasakan dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS pada waria pekerja seks di Kabupaten Kudus tahun 2015.

4) Mengetahui hubungan antara persepsi hambatan yang dirasakan dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS pada waria pekerja seks di Kabupaten Kudus tahun 2015.

5) Mengetahui hubungan antara isyarat untuk bertindak dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS pada waria pekerja seks di Kabupaten Kudus tahun 2015.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1 Bagi Lembaga Terkait

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada lembaga-lembaga yang melakukan penjangkauan pada waria pekerja seks tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku yang menyebabkan penularan HIV/AIDS, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kasus HIV dan AIDS.

1.4.2 Bagi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Sebagai salah satu sumber informasi dalam melakukan perencanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat, khususnya pada kelompok waria pekerja seks yang saat ini merupakan populasi kunci dalam penyebaran penyakit HIV dan AIDS.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai perilaku penyebab penularan HIV/AIDS.

1.4.4 Bagi Pengembangan IPTEK

(p=0,000;

Tabel 1.2 Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian terdahulu

kondom bertindak, keyakinan diri.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kudus. 1.6.2 Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2015. 1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Waria atau Pria Transeksual

2.1.1.1Definisi Waria

Definisi waria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2005: 636) adalah kependekan dari wanita-pria, pria yang berjiwa dan bertingkah laku serta mempunyai perasaan seperti wanita. Dalam pandangan psikologi, waria berada dalam kategori Gangguan Identitas Gender (GIG) atau yang sering disebut transseksual.

Berhubungan dengan subtipe transeksual, Danandjaja secara khusus mendefinisikan transeksual sebagai kaum homoseksual yang mengubah bentuk tubuhnya menjadi serupa dengan lawan jenisnya. Selanjutnya, Puspitosari berpendapat bahwa waria seseorang yang secara jasmaniah jenis kelaminnya laki-laki namun secara psikis cenderung berpenampilan wanita (Puspitosari, 2005: 11).

2.1.1.2Sejarah Waria

Sejarah belum pernah mencatat dengan pasti kapan dan dimana kebudayaan waria mulai muncul. Mungkin kaum waria belum masuk ke dalam lingkungan peradaban manusia normal. Budaya waria sendiri tidak lahir begitu saja akibat modernisasi dimana banyak mengakibatkan kelainan-kelainan seksual, seperti homoseks yang dianggap sebagai modernisasi dan sebagainya. Al-Qur’an menyebutkan adanya kaum Nabi Luth yang disebut ”Liwath” yang artinya ”senggama melalui dubur” (Puspitosari, 2005: 17).

Sejarah bangsa Yunani tercacat adanya kaum waria pada abad ke XVII yaitu munculnya beberapa waria kelas elite seperti Raja Henry III dari Prancis, Abbe de Choicy Duta Besar Prancis di Siam, serta Gubernur New York tahun 1702, Lord Cornbury (Nadia, 2005: 51).

pekerjaan sehari-hari. Menurut sejarah, di Oman pelacuran perempuan sangat jarang dan seandainya ada harganya sangat mahal, Xanith kemudian beralih fungsi sebagai pelacur dengan harga yang terjangkau oleh kelas ekonomi bawah sekalipun. Busana yang dipakai Xanith mengandung dua fungsi yaitu sebagai budaya dan sebagai daya tarik seksual ketika mereka berfungsi sebagai pelacur. Berbagai catatan tersebut, tidak jelas apakah mereka benar-benar kaum waria yang fenomena psikologisnya sebagaimana gejala transeksual atau sekedar gejala transvestet.

Di Indonesia, budaya waria memang tidak secara khusus seperti di Oman, Turco-Mongol, atau tempat-tempat lain (Nadia, 2005: 53). Meskipun demikian, kita dapat menemukannya, misalnya pada masyarakat Ponorogo Jawa Timur yang berkecimpung dalam dunia seni Warok. Para Warok di daerah ini terkenal sangat sakti yang menjadikan mereka kebal terhadap senjata tajam. Agar dapat menjalankan ilmunya dengan sempurna maka ada berbagai pengorbanan dan persyaratan yang harus dijalaninya.

2.1.1.3Jenis-jenis Waria

Kemala Atmojo (Nadia, 2005: 40) menyebutkan jenis-jenis waria sebagai berikut :

a. Transeksual yang aseksual, yaitu seorang transeksual yang tidak berhasrat atau tidak mempunyai gairah seksual yang kuat.

c. Transeksual heteroseksual, yaitu seorang transeksual yang pernah menjalani kehidupan heteroseksual sebelumnya. Misalnya pernah menikah.

Adapun penyebab dari waria (transeksual) ini masih menjadi perdebatan; apakah disebabkan oleh kelainan secara biologis dimana didalamnya terdapat kelainan secara hormonal dan kromosom atau disebabkan oleh lingkungan (nurture) seperti trauma masa kecil, atau sering diperlakukan sebagai seorang perempuan dan lain sebagainya.

Beberapa teori tentang abnormalitas seksual menyatakan bahwa keabnormalan itu timbul karena sugesti masa kecil. Seseorang akan mengalami atau terjangkit abnormalitas seksual karena pengaruh luar, misalnya dorongan kelompok tempat ia tinggal, pendidikan orang tua yang menjurus pada benih-benih timbulnya penyimpangan seksual, dan pengaruh budaya yang diakibatkan oleh komunikasi intens dalam lingkungan abnormalitas seksual.

tempat “cebongan” (tempat pelacuran) tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga.

2.1.1.4Ciri-ciri Waria

Seseorang dapat dikatakan sebagai waria karena memiliki beberapa ciri-ciri tertentu. Dalam Koeswinarno (2010: 7-10) gangguan identitas gender (transeksual) memiliki beberapa kriteria yaitu:

a. Identifikasi yang kuat dan menetap terhadap lawan jenis.

b. Pada anak-anak, terdapat minimal empat dari lima ciri berikut ini: 1) Berulang kali menyatakan keinginan untuk menjadi atau

memaksakan bahwa ia adalah lawan jenis; 2) Lebih suka memakai pakaian lawan jenis;

3) Lebih suka berperan sebagai lawan jenis dalam bermain atau terus-terusan berfantasi menjadi lawan jenis;

4) Lebih suka melakukan permaianan yang merupakan stereotip lawan jenis;

5) Lebih suka melakukan dengan temna-teman dari lawan jenis. c. Pada remaja dan orang dewasa, simtom-simtom seperti keinginan

untuk menjadi lawa jenis, berpindah ke kelompok lawan jenis, ingin diperlakukan sebagai lawan jenis, keyakinan bahwa emosinya adalah tipikal lawan jenis.

1) Pada anak-anak, terwujud dalam satu hal diantaranya: pada laki-laki, merasa jijik dengan penisnya dan yakin bahwa penisnya akan hilang seiring berjalannya waktu; tidak menyukai permainan stereotip anak laki-laki.

2) Pada remaja dan orang dewasa, terwujud adanya keinginan kuat untuk menghilangkan karakteristik jenis kelamin sekunder melalui pemberian hormon dan/atau operasi; yakin bahwa ia dilahirkan dengan jenis kelamin yang salah.

e. Tidak sama dengan kondisi fisik antar jenis kelamin.

f. Menyebabkan distress atau gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan.

Menurut Howard Friedman (2008: 22), ciri-ciri transeksual adalah :

a. Identitas transeksual harus sudah menetap selama minimal dua tahun, dan harus bukan merupakan gejala dari gangguan jiwa lain seperti skizofrenia, atau berkaitan dengan kelainan interseks, genetik atau kromosom.

b. Adanya hasrat untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari kelompok lawan jenisnya, biasanya disertai perasaan risih atau tidak serasi dengan anatomi seksualnya.

Tanda-tanda untuk mengetahui adanya masalah identitas dan peran jenis menurut Koeswinarno (2010: 9), yaitu :

a. Individu menampilkan identitas lawan jenisnya secara kontinyu. b. Memiliki keinginan yang kuat berpakaian sesuai dengan lawan

jenisnya.

c. Minat dan perilaku yang berlawanan dengan lawan jenisnya. d. Penampilan fisik hampir menyerupai lawan jenis kelaminnya.

e. Perilaku individu yang terganggu peran jenisnya seringkali menyebabkan ditolak di lingkungannya.

f. Bahasa tubuh dan nada suara seperti lawan jenisnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri transeksual adalah: (1) individu menampilkan identitas lawan jenisnya secara kontinyu minimal dua tahun, (2) memiliki keinginan yang kuat untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari lawan jenisnya, (3) mempunyai keinginan yang kuat untuk berpakaian dan berperilaku menyerupai lawan jenis kelaminnya.

2.1.1.5Faktor Pendukung Terjadinya Waria

Menurut Koeswinarno (2010: 6) ada dua faktor penyebab terjadinya waria, yaitu:

a. Faktor Biologis

menyebabkan tingkat hormon laki-lakinya menjadi tinggi dalam lingkungan prenatal dan sebaliknya apabila pada masa masa prenatal anak laki-laki tingkat hormon laki-lakinya dihilangkan maka anak tersebut sering menunjukkan tingkah laku seperti perempuan.

b. Pengalaman pengetahuan sosial

Faktor pengalaman sosial merupakan pengalaman yang berhubungan dengan jenis kelamin. Pengalaman tersebut dapat mendorong tingkah laku seseorang anak laki-laki yang pada masa kecilnya bermain peran sebagai anak perempuan maka tingkah laku tersebut dapat mempengaruhi dalam mengembangkan identitas jenis kelamin yang tidak sesuai. Di dalam Davidson (2006: 617) beberapa peneliti menyadari bahwa aspek maskulinitas dan feminitas yang berhubungan dengan budaya dan perbedaan antara menyukai berbagai aktivitas yang lebih umum dilakukan lawan jenis memiliki pendapat bahwa masyarakat cenderung memberikan toleransi rendah bagi anak laki-laki yang melakukan berbagai aktivitas yang lebih umum dilakukan anak perempuan, sedangkan anak-anak perempuan dapat melakukan permainan dan berpakaian dengan gaya yang lebih mirip anak laki-laki dan tetap memenuhi standar perilaku yang dapat diterima bagi anak-anak perempuan.

Tak jauh berbeda dengan Koeswinarno, Puspitosari (2005: 12) mengatakan bahwa faktor-faktor terjadinya transeksual adalah :

Dipengaruhi oleh hormon seksual dan genetik seseorang. Hermaya (Nadia, 2005: 29) berpendapat bahwa peta kelainan seksual dari lensa biologi dapat dibagi ke dalam dua penggolongan besar yaitu :

1) Kelainan seksual akibat kromosom

Dari kelompok ini, seseorang ada yang berfenotip pria dan yang berfenotip wanita. Dimana pria dapat kelebihan kromosom X. Bisa XXY, atau XXYY. Diduga, penyebab kelainan ini karena tidak berpisahnya kromosom seks pada saat meiosis (pembelahan sel) yang pertama dan kedua. Hal ini dikarenakan usia seorang ibu yang berpengaruh terhadap proses reproduksi. Artinya bahwa semakin tua seorang ibu, maka akan semakin tidak baik proses pembelahan sel tersebut dan, akibatnya akan semakin besar kemungkinan menimbulkan kelainan seks pada anaknya.

2) Kelainan seksual bukan karena kromosom

Menurut Moertiko (Nadia, 2005: 31) mengatakan bahwa dalam tinjauan medis, secara garis besar kelainan perkembangan seksual telah dimulai sejak dalam kandungan ibu. Kelompok ini dibagi menjadi empat jenis:

a. Pseudomale atau disebut sebagai pria tersamar. Ia mempunyai sel wanita tetapi secara fisik ia adalah pria. Testisnya mengandung sedikit sperma atau sama sekali mandul. Menginjak dewasa, payudaranya membesar sedangkan kumis dan jenggotnya berkurang. b. Pseudofemale atau disebut juga sebagai wanita tersamar. Tubuhnya

wanita. Ketika menginjak dewasa, kemaluan dan payudaranya tetap kecil dan sering tidak bisa mengalami haid.

c. Female-pseudohermaprodite, penderita ini pada dasarnya memiliki kromosom sebagai wanita (XX) tetapi perkembangan fisiknya cenderung menjadi pria.

d. Male-pseudohermaprodite, penderita ini pada dasarnya memiliki kromosom pria (XY) namun perkembangan fisiknya cenderung wanita.

2) Faktor Psikologis

Sosial budaya yang termasuk didalamnya pola asuh lingkungan yang membesarkannya. Mempunyai pengalaman yang sangat hebat dengan lawan jenis sehingga mereka berkhayal dan memuja lawan jenis sebagai idola dan ingin menjadi seperti lawan jenis. Ibis (Nadia, 2005: 27) mengatakan bahwa faktor-faktor terjadinya abnormalitas seksual dapat digolongkan ke dalam dua bagian yaitu :

1) Faktor internal, abnormalitas seksual yang disebabkan oleh dorongan seksual yang abnormal dan abnormalitas seksual yang dilakukan dengan cara-cara abnormal dalam pemuasaan dorongan seksual.

2.1.2 Konsep HIV/AIDS

2.1.2.1Definisi HIV/AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah retrovirus yang mempunyai kemampuan menggunakan RNA-nya dan DNA pejamu untuk membentuk virus DNA dan dikenali selama periode inkubasi yang panjang. HIV menyebabkan kerusakan sistem imun dan menghancurkannya. Hal tersebut terjadi dengan menggunakan DNA dari CD4+ dan limfosit untuk mereplikasi diri. Dalam proses itu, virus tersebut menghancurkan CD4+ dan limfosit (Nursalam, 2007:40). Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang didapat. AIDS disebabkan oleh adanya virus HIV yang hidup di dalam 4 cairan tubuh manusia yaitu cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu (Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, 2010). Penyakit AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1981 di Amerika Serikat yang kemudian dengan pesatnya menyebar ke seluruh dunia. Di negara-negara Amerika Latin dilaporkan 7.215 kasus AIDS melanda kaum muda berusia 20-49 tahun yang sebagian besar adalah kaum homoseksual dan pengguna obat-obat suntik ke pembuluh darah (Soekidjo Notoatmodjo, 2007: 310).

munculnya tanda dan gejala AIDS. HIV menyebabkan beberapa kerusakan system imun dan menghancurkannya. Hal tersebut terjadi dengan menggunakan DNA dari CD4+ dan limfosit untuk mereplikasi diri. Dalam proses itu, virus tersebut menghancurkan CD4+ dan limfosit (Nursalam, 2007: 40).

AIDS merupakan kumpulan gejala-gejala penyakit yang didapat karena imunitas atas kekebalan turun temurun. Akibatnya, timbullah berbagai penyakit, dan penyakit-penyakit inilah yang menyebabkan kematian penderitanya (Koes Irianto, 2014: 462).

Penyakit AIDS merupakan masalah kesehatan masyarakat terbesar di dunia dewasa ini. Penyakit ini hampir di semua negara di dunia tanpa terkecuali termasuk Indonesia. Apabila pada tahun 80-an AIDS menyerang terutama orang dewasa dengan perilaku seks menyimpang, dewasa ini telah menulari seluruh lapisan masyarakat termasuk bayi dan anak-anak. Di Afrika AIDS merupakan penyakit keluarga (Koes Irianto, 2014: 463).

2.1.2.2 Sejarah HIV/AIDS

dikonfirmasi pada tahun 1983 dengan diisolasinya virus penyebab AIDS yang sekarang disebut Human Immunodeficiency Virus (HIV) (Soekidjo Notoatmodjo, 2007 : 315).

Di Indonesia pertama kali mengetahui adanya kasus AIDS pada bulan April tahun 1987, pada seorang warga Negara Belanda yang meninggal di RSUP Sanglah Bali akibat infeksi sekunder pada paru-paru, sampai pada tahun 1990 penyakit ini masih belum mengkhawatirkan, namun sejak awal tahun 1991 telah mulai adanya peningkatan kasus HIV/AIDS menjadi dua kali lipat (doubling time) kurang dari setahun, bahkan mengalami peningkatan kasus secara ekponensial (Nursalam, 2008: 56).

2.1.2.3Siklus Hidup HIV/AIDS

Sel pejamu yang terinfeksi oleh HIV memiliki waktu hidup sangat pendek; hal ini berarti HIV secara terus-menerus menggunakan sel pejamu baru untuk mereplikasi diri. Sebanyak 10 milyar virus dihasilkan setiap harinya. Serangan pertama HIV akan tertangkap oleh sel dendrit pada membran mukosa dan kulit pada 24 jam pertama setelah paparan. Sel yang terinfeksi tersebut akan membuat jalur ke nodus limfa dan kadang-kadang ke pembuluh darah erifer selama 5 hari setelah paparan, dimana replika virus menjadi semakin cepat (Nursalam, 2007: 43).

Siklus hidup HIV dapat dibagi menjadi 5 fase, yaitu: 1) Masuk dan mengikat.

2) Reverse transcriptase. 3) Replikasi.

5) Maturasi.

2.1.2.4Tipe-tipe HIV/AIDS

Ada 2 tipe HIV yang dapat menyebabkan AIDS: HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 bermutasi lebih cepat karena replika lebih cepat. Berbagai macam subtipe dari HIV-1 telah ditemukan dalam area geografis yang spesifik dan kelompok spesifik risiko tinggi (Nursalam, 2008: 44).

Individu dapat terinfeksi oleh subtipe yang berbeda. Berikut adalah subtipe HIV-1 dan distribusi geografisnya:

Sub tipe A : Afrika Tengah

Sub tipe B : Amerika Selatan, Brazil, USA, Thailand Sub tipe C : Brazil, India, Afrika Selatan

Sub tipe D : Afrika Tengah

Sub tipe E : Thailand, Afrika Tengah Sub tipe F : Brazil, Rumania, Zaire Sub tipe G : Zaire, Gabon, Thailand Sub tipe H : Zaire, Gabon

Sub tipe O : Kamerun, Gabon

Sub tipe C sekarang ini terhitung lebih dari separuh dari semua terinfeksi HIV baru di seluruh dunia (Nursalam, 2007: 44).

2.1.2.5Etiologi HIV/AIDS

dari seorang penderita dengan gejala “lymhadenopathy syndrome”. Pada tahun 1984, Dr. R. Gallo dari National Institute of Health, USA, menemukan virus lain yang disebut HTLV-III (Human Immunodeficiency Virus) sesuai dengan pertemuan “International Comrhitte on Taxonomy of Viruses” tahun 1962 (Koes Irianto, 2014: 464-465).

HIV mempunyai tendensi spesifik, yaitu menyerang dan merusak sel limfosit T (sel T4 penolong) yang mempunyai peranan penting dalam sistem kekebalan seluler tubuh. HIV dapat pula ditemukan dalam sel monosit, makrofag dan sel gila jaringan otak. Virus ini dapat berkembang di dalam sel sel limfosit T dan seperti pengidap HIV selalu dianggap

“infectious” yang dapat aktif kembali dan dapat ditularkan selam hidup pengidap HIV (Koes Irianto, 2014: 465).

2.1.2.6Gejala Klinis HIV/AIDS

Gejala klinis pada stadium AIDS dibagi antara lain: 2.1.2.6.1 Gejala utama/mayor:

a. Demam berkepanjangan lebih dari tiga bulan.

b. Diare kronis lebih dari satu bulan berulang maupun terus-menerus. c. Penurunan berat badan lebih dari 10% dala tiga bulan.

d. TBC.

2.1.2.6.2 Gejala minor:

a. Batuk kronis selama lebih dari satu bulan.

b. Infeksi pada mulut dan tenggorokan disebabkan jamur Candida Albicans.

d. Munculnya Herpes zoster berulang dan bercak-bercak gatal diseluruh tubuh (Nursalam, 2007: 47).

Tabel 2.1 Empat Tahapan Derajat Infeksi HIV

Fase Derajat

1 Infeksi HIV primer

2 HIV dengan defisiensi imun dini (CD4+ > 500/µl)

3 Adanya HIV dengan defisiensi imun yang sedang (CD4+ : 200-500/µl)

4 HIV dengan defisiensi imun yang sedang berat (CD4+ < 200/µl) disebut dengan AIDS. Sehingga menurut CDC Amerika (1993) pasien masuk dalam kategori AIDS bila CD4+ < 200µl.

Sumber : Depkes RI, 2006 2.1.2.7Fase-fase HIV/AIDS 2.1.2.7.1 Stadium pertama : HIV

Infeksi dimulai dengan masuknya HIV dan diikuti terjadinya perubahan serologis ketika antibodi terhadap virus tersebut berubah dari negatif menjadi positif. Rentang waktu sejak HIV masuk ke dalam tubuh sampai tes antibody terhadap HIV menjadi positif disebut window period. Lama window period antara satu sampai tiga bulan, bahkan ada yang data berlangsung sampai enam bulan (Nursalam, 2007: 47).

2.1.2.7.2 Stadium kedua : Asimptomatik (tanpa gejala)

Asimptomatik berarti bahwa di dalam organ tubuh terdapat HIV tetapi tubuh tidak menunjukkan gejala. Keadaan ini dapat berlangsung rerata selama 5-10 tahun. Cairan tubuh pasien HIV/AIDS yang tampak sehat ini sudah dapat menularkan HIV keada orang lain (Nursalam, 2007: 47).

Pembesaran kelenjar limfe secara menetap dan merata (Persistent Generalized Lymphadenopathy), tidak hanya muncul pada satu tempat saja, dan berlangsung lebih dari satu bulan (Nursalam, 2007: 47). dalam sebulan terakhir (Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, 2010).

Klasifikasi klinis HIV/AIDS menurut CDC berdasarkan gejala klinis dan jumlah CD4 sebagai berikut: limfadenopati, generalisata yang menetap, dan infeksi HIV akut primer dengan penyakit penyerta atau adanya riwayat infeksi HIV akut.

dalam kategori C dan memenuhi paling sedikit satu dari beberapa kriteria berikut:

a. Keadaan yang dihubungkan dengan infeksi HIV atau adanya kerusakan kekebalan dengan perantara sel (cell mediated immunity), atau;

b. Kondisi yang dianggap oleh dokter telah memerlukan penanganan klinis atau membutuhkan penatalaksanaan akibat komplikasi infeksi HIV.

3) Kategori klinis C meliputi segala gejala yang ditemukan pada pasien AIDS. Pada tahap ini, individu yang terinfeksi HIV menunjukkan perkembangan infeksi dan keganasan yang mengancam kehidupan (Nursalam, 2007: 58).

2.1.2.8Cara Penularan HIV/AIDS 2.1.2.8.1 Hubungan Seksual

yang terdapat dalam cairan tersebut masuk ke aliran darah pasangan seksual (Nursalam, 2007: 51).

2.1.2.8.2 Kontak Langsung dengan Darah, Produk Darah atau Jarum Suntik Sangat cepat menularkan HIV karena virus langsung masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Transfusi darah atau produk darah yang tercemar mempunyai risiko sampai > 90%, ditemukan 3-5% total kasus sedunia (Nursalam, 2007: 52).

Jarum suntik yang digunakan di fasilitas kesehatan, maupun yang digunakan oleh para pengguna narkoba (Injecting Drug User-IDU) sangat berpotensi menularkan HIV. Selain jarum suntik, pada para pemakai IDU secara bersama-sama juga menggunakan tempat penyampur, pengaduk, dan gelas pengoplos obat, sehingga berpotensi tinggi untuk menularkan HIV. Pemakaian jarum suntik tidak steril atau pemakaian bersama jarum suntik dan spuitnya pada pecandu narkotik berisiko 0,5-1%, ditemukan 5-10% total kasus sedunia. Penularan melalui kecelakaan tertusuk jarum pada petugas kesehatan mempunyai risiko 0,5%, dan mencakup < 0,1% total kasus sedunia (Arief Masjoer, 2008: 47).

2.1.2.8.3 Air Susu Ibu (ASI)

tranfusi fetomaternal atau kontak antara kulit atau membran mukosa bayi dengan darah atau sekresi maternal saat melahirkan. Semakin lama proses melahirkan maka semakin besar risiko penularan. Oleh karena itu, lama proses persalinan bisa dipersingkat dengan operasi section caesaria. Transmisi lain terjadi selama periode post partum melalui ASI. Risiko bayi tertular melalui ASI dari ibu yang positif sekitar 10% (Nursalam, 2007: 52).

2.1.2.8.4 Pemakaian Alat Kesehatan yang Tidak Steril

Alat pemeriksaan kandungan seperti spekulum, tenakulum, dan alat-alat lain yang menyentuh darah, cairan vagina atau air mani yang terinfeksi HIV, dan langsung digunakan untuk orang lain yang tidak terinfeksi bisa menularkan HIV (Nursalam, 2007: 52).

2.1.2.8.5 Alat-alat Untuk Menoreh Kulit

Alat tajam dan runcing seperti jarum, pisau, silet, menyunat seseorang, membuat tato, memotong rambut, dan sebagainya bisa menularkan HIV sebab alat tersebut mungkin dipakai tanpa disterilkan dulu (Nursalam, 2007: 52).

2.1.2.9 Penatalaksanaan Umum 2.1.2.9.1 Medikamentosa

Peningkatan survival pada pasien dengan manifestasi klinis dapat dicapai dengan diagnosis dini, pemberian zidovudin, pengobatan komplikasi, serta penggunaan antibiotik sebagai profilaksis secara luas, khususnya untuk pneumonia karena Pneumoni carinii (Koes Irianto, 2014: 481).

CDC menyarankan pemberian antiretroviral pada keadaan asimptomatik bila CD4 < 300/mm3, dan CD4 <500/mm3 pada keadaan simptomatik (Koes Irianto, 2014: 481).

2.1.2.9.3 Profilaksis

Indikasi pemberian profilaksis untuk Pneumocystis Carinii Pneumoniae (PCP) yaitu bila CD4 < 200/mm3, terdapat kandidiosis oral yang berlangsung lebih dari 2 minggu, atau pernah mengalami infeksi PCP di masa lalu (Koes Irianto, 2014: 481).

2.1.2.9.4 Stadium Lanjut

Pada stadium ini banyak yang dapat terjadi, umumnya infeksi oportunistik yang mengancam jiwa. Oleh karena itu diperlukan penanganan multidisipliner. Obat yang dapat diberikan adalah ZDV dengan dosis awal 1.000mg/hari dengan 4-5 kali pemberian dengan berat badan 70 kg (Koes Irianto, 2014: 481).

2.1.2.9.5 Fase Terminal

Pada fase terminal yaitu penyakit sudah tak teratasi, pengobatan yang diberikan hanya simptomatik dengan tujuan pasien merasa enak, bebas dari rasa mual dan sesak, mengatasi infeksi yang ada, dan dapat mengurangi rasa cemas (Koes Irianto, 2014: 482).

2.1.2.9.6 Nonmedikamentosa

2. Anjuran bagi yang telah terinfeksi HIV untuk tidak menyumbangkan darah, organ atau cairan semen, dan mengubah kebiasaan seksualnya guna mencegah penularannya.

3. Skrinning darah donor terhadap adanya antibody HIV (Koes Irianto, 2014: 482).

2.1.2.10 Kondisi Yang Memungkinkan Penularan HIV/AIDS

Perilaku berisiko terkena HIV/AIDS merupakan orang yang mempunyai kemungkinan terkena infeksi HIV/AIDS atau menularkan HIV/AIDS pada orang lain bila dia sendiri mengidap HIV/AIDS, karena perilakunya. Mereka yang mempunyai perilaku berisiko tinggi adalah:

1. Aktif dalam perilaku seksualnya. Semakin aktif, semakin tinggi risikonya. Golongan yang sangat aktif adalah PSK, PTS (Pria Tuna Susila) dan pencari kepuasan seksual (pelanggan seks atau PTS). Ditinjau dari usianya, yang mempunyai kemungkinan tertinggi untuk berperilaku seksual aktif adalah orang-orang berusia remaja keatas. 2. Kaum biseksual maupun homoseksual. Makin sering dia melakukan

praktik homoseksual, makin tinggi risikonya.

3. Mereka yang suka/pernah melakukan hubungan seks dengan orang asing yang berasal dari daerah-daerah dimana insiden AIDS tinggi. Mereka yang tinggal di daerah turisme atau yang senang melayani turis mempunyai peluang lebih besar untuk tergolong jenis ini. 4. Penggunaan narkotika dengan suntikan, yang menggunakan jarum

2.1.2.11 Patogenesis Penyakit

Perjalanan klinis pasien dari tahap terinfeksi HIV sampai tahap AIDS, sejalan dengan penurunan derajat imunitas pasien, terutama imunitas seluler dan menunjukkan gambaran penyakit yang kronis. Penurunan imunitas biasanya diikuti adanya peningkatan risiko dan derajat keparahan infeksi oportunistik serta penyakit keganasan. Dari semua orang yang terinfeksi HIV, sebagian berkembang menjadi AIDS pada tiga tahun pertama, 50% menjadi AIDS sesudah sepuluh tahun, dan hampir 100% pasien HIV menunjukkan gejala AIDS setelah 13 tahun (Sudoyo, 2006).

Dalam tubuh ODHA, partikel virus akan bergabung dengan DNA sel pasien, sehingga orang yang terinfeksi HIV seumur hidup akan akan tetap terinfeksi. Sebagian pasien memperlihatkan gejala tidak khas seperti demam, nyeri menelan, pembengkakan kelenjar bening, ruam, diare, atau batuk pada 3-6 minggu setelah infeksi (Sudoyo, 2006). Kondisi ini dikenal dengan infeksi primer.

2.1.2.12 Cara Mencegah HIV/AIDS

cukur, dan lain-lain). Petugas kesehatan perlu menetapkan kewaspadaan universal dan menggunakan darah serta produk darah yang bebas dari HIV untuk pasien (Nursalam, 2007: 165).

Menurut Depkes RI (2003), WHO mencanangkan empat strategi untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi dan anak, yaitu dengan mencegah jangan sampai wanita terinfeksi HIV/AIDS. Apabila sudah dengan HIV/AIDS, dicegah supaya tidak hamil. Apabila sudah hamil, dilakukan pencegahan supaya tidak menular pada bayi dan anaknya, namun bila ibu dan anaknya sudah terinfeksi, maka sebaiknya diberikan dukungan dan perawatan bagi ODHA dan keluarganya (Nursalam, 2007: 165).

2.1.2.13 Cara Pencegahan Penularan HIV/AIDS

Berdasarkan strategi nasional penganggulangan HIV dan AIDS tahun 2007-2010, penyebaran HIV dipengaruhi oleh perilaku berisiko kelompok-kelompok masyarakat. Pencegahan dilakukan kepada kelompok-kelompok-kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan perilaku kelompok dan potensi ancaman yang dihadapi. Kegiatan-kegiatan dari pencegahan dalam bentuk penyuluhan, promosi hidup sehat, pendidikan sampai kepada cara penggunaan alat pencegahan yang efektif dikemas sesuai dengan sasaran upaya pencegahan. Program-program pencegahan pada kelompok sasaran meliputi:

2.1.2.13.1Kelompok Tertular (Infection People)

Kelompok tertular adalah mereka yang sudah terinfeksi HIV. Pencegahan ditujukan untuk menghambat lajunya perkembangan HIV, memelihara produktifitas individu dan meningkatkan kualitas hidup.

Kelompok berisiko tertular adalah mereka yang berperilaku sedemikian rupa sehingga sangat berisiko untuk tertular HIV. Dalam kelompok ini termasuk penjaja seks baik perempuan maupun laki-laki, pelanggan penjaja seks, penyalahguna napza suntik dan pasangannya, waria, penjaja seks dan pelanggannya, serta lelaki suka lelaki. Karena kekhususannya, narapidana termasuk dalam kelompok ini. Pencegahan untuk kelompok ini ditujukan untuk mengubah perilaku berisiko menjadi perilaku aman.

2.1.2.13.3Kelompok Rentan (Vulnerable People)

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, ketahanan dan atau kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil, sehingga rentan terhadap penularan HIV. Termasuk dalam kelompok rentan adalah orang dengan mobilitas tinggi baik sipil maupun militer, perempuan, remaja, anak jalanan, pengungsi, ibu hamil, penerima transfuse darah dan petugas pelayanan kesehatan. Pencegahan untuk kelompok ini ditujukan agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berisiko tertular HIV (menghambat menuju kelompok berisiko).

2.1.2.13.4Masyarakat Umum (General Population)

2.1.2.14 Diagnosa HIV

2.1.2.14.1Diagnosis HIV pada Orang Dewasa

Diagnosis HIV pada orang dewasa mengikuti prinsip-prinsi khusus. Baik diagnosis klinik maupun laboratorium dikembangkan unutuk menentukan diagnosis negatif atau positif. Tanda dan gejala infeksi HIV awal bisa sangat tidak spesifik dan menyerupai infeksi virus lain yaitu: alergi, malaise, sakit tenggorokan, mialgia (nyeri otot), demam, dan berkeringat. Pasien mungkin mengalami beberapa gejala, tetapi tidak mengalami keseluruhan gejala tersebut diatas. Pada stadium awal, pemeriksaan laboratorium merupakan cara terbaik mngetahui apakah pasien infeksi virus HIV atau tidak (Nursalam, 2007: 57).

2.1.2.14.2Diagnosis HIV pada Anak

Anak-anak berusia lebih dari 18 bulan bisa didiagnosis dengan menggunakan kombinasi antara gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium. Anak dengan HIV sering mengalami infeksi bakteri kambuh-kambuhan, gagal tumbuh atau wasting, limfadenopati menetap, keterlambatan berkembang, sariawan pada mulut faring. Anak usia lebih dari 18 bulan bisa didiagnosis dengan ELISA dan tes konfirmasi lain seperti pada orang dewasa. Terdapat dua klasifikasi yang bisa digunakan untuk mendiagnosis bayi dan anak dengan HIV yaitu menurut CDC dan WHO (Nursalam, 2007: 63).

2.1.2.14.3Diagnosis HIV pada Bayi

Penyebaran virus HIV/AIDS di sejumlah provisi di tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah memasuki populasi umum, yakni kaum ibu dan bayi. Setiap hari hampir 1800 bayi di dunia telah terinfeksi HIV. Di Indonesia, jika tanpa intervensi diperkirakan 3000 bayi lahir dengan HIV per tahun (Nursalam, 2007: 62).

2.1.2.15 Pengobatan HIV/AIDS

2.1.2.15.1Pengobatan Suportif

Adalah pengobatan untuk meningkatkan keadaan umum penderita. Pengobatan ini terdiri dari pemberian gizi yang baik, obat simptomatik, vitamin, dan dukungan psikososial agar penderita dapat melakukan aktivitas seperti semula/seoptimal mungkin. Pengobatan infeksi oportunistik dilakukan secara empiris.

2.1.2.15.2Pengobatan Infeksi Oportunistik

Adalah pengobatan yang ditujukan untuk infeksi oportunistik dan dilakukan secara empiris.

2.1.2.15.3Pengobatan Antiretroviral

ARV bekerja langsung menghambat perkembangbiakan HIV. ARV bekerja langsung menghambat enzim reverse transcriptase atau menghambat enzim protease. Kendala dalam pemberian ARV antara lain kesukaran ODHA untuk minum obat secara langsung, dan resistensi HIV terhadap obat ARV (Depkes RI, 2006: 30).

2.1.2.16 Epidemiologi HIV/AIDS

berkembang menjadi AIDS, 20-50% menjadi ARC (AIDS Related Complex) dimana 90% diantaranya akan mengalami penurunan system kekebalan tubuh yang dapat dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium (Koes Irianto, 2014: 464).

Berdasarkan laporan yang disampaikan secara resmi ke WHO (GPA) tampak adanya peningkatan yang tajam dari jumlah penderita baru maupun kumulatif setia tahunnya dari berbagai negara/wilayah sampai dengan akhir Maret 1990, 153 negara telah melaporkan adanya satu atau lebih penderita, sedangkan 24 negara melaporkan tidak ada penderita. Jumlah seluruh penderita adalah 237.110. Perinciannya adalah sebagai berikut: Afrika 51.978 (21,9%), Amerika 150.619 (63,5%), Asia 618 (0,3%), Eropa 31.948 (13,5%) dan Oceania 1.947 (0,8%) (Koes Irianto, 2014: 469-470).

Walaupun jumlah kasus infeksi HIV/AIDS di Indonesia yang dilaporkan sampai tahun 2003 mencapai 2.156 orang, namun estemasi jumlah yang sebenarnya saat ini diperkirakan lebih dari 30.000, bahkan ada tim ahli yang memperkirakan saat ini sudah lebih dari 150.000 orang yang terinfeksi HIV. Dua tim yang berbeda memproyeksikan jumlah penderita infeksi HIV di Indonesia lebih dari 500.000 orang pada tahun 2000. Jadi, infeksi HIV/AIDS menjadi masalah yang serius bagi Indonesia (Soekidjo Notoatmodjo, 2007: 319).

2.1.3 Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Pencegahan

Penularan HIV/AIDS

menggunakan kondom. Sedangkan faktor penyebab lainnya adalah pengetahuan tentang HIV/AIDS dan pengetahuan tentang pentingnya kondom pada waria yang relatif masih rendah sehingga mempengaruhi terhadap persepsi mereka tentang kerentanan, kegawatan, manfaat serta hambatan dalam bertindak.

2.1.3.1Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS pada Waria Pekerja Seks Perilaku adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku merupakan kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Sering tidak disadari bahwa interaksi tersebut amat kompleks sehingga kadang-kadang kita tidak sempat memikirkan penyebab seseorang menerapkan perilaku tertentu. Karena itu amat penting untuk dapat menelaah alasan dibalik perilaku individu, sebelum mampu mengubah perilaku tersebut (Machfoedz, 2005).

Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS pada waria pekerja seks:

1. Penggunaan kondom.

2. Pengetahuan tentang pentingnya penggunaan kondom pada waria masih relatif rendah.

3. Pengetahuan tentang HIV/AIDS masih rendah.

4. Paparan informasi tentang perilaku seks pada waria yang berkaitan dengan penularan HIV/AIDS masih rendah (Rinny Faulina, 2012).

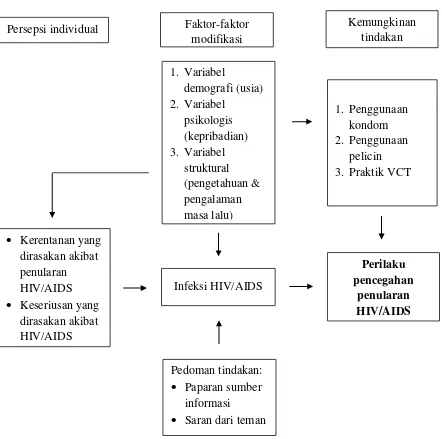

2.1.3.2Teori HBM (Health Belief Model)

Model perilaku ini dikembangkan Rosenstock pada tahun 1950-an dan didasarkan atas partisipasi masyarakat pada program deteksi dini tuberculosis. Analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada program tersebut kemudian dikembangkan sebagai model perilaku.

Berikut ini adalah komponen HBM yang terkait dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS pada waria pekerja seks:

1. Perceived Susceptibility (kerentanan yang dirasakan)

2. Perceived Severity (keseriusan yang dirasakan)

Individu mempertimbangkan seberapa parah konsekuensi organik dan sosial yang akan terjadi jika terus membiarkan masalah kesehatan yang dialami berkembang tanpa diberi penanganan dari praktisi kesehatan. Semakin individu percaya bahwa suatu konsekuensi yang terjadi akan semakin memburuk, maka mereka akan merasakan hal tersebut sebagai ancaman dan mengambil tindakan preventif (Rosenstock, 1988).

3. Perceived Benefits (manfaat yang dirasakan)

Individu menilai bahwa dia akan memperoleh keuntungan ketika memperoleh layanan kesehatan tertentu, misalnya semakin sehat dan dapat mengurangi resiko yang dirasakan (Rosenstock, 1988).

4. Perceived Barriers (hambatan yang dirasakan)

Individu merasakan hambatan ketika memperoleh layanan kesehatan tertentu misalnya dalam hal pertimbangan biaya, konsekuensi psikologis (Rosenstock, 1988).

5. Cues to Action (isyarat untuk bertindak)

Peringatan mengenai masalah kesehatan yang berpotensi dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk mempersepsikannya sebagai ancaman dan melakukan tindakan (Rosenstock, 1988).

6. Self Efficacy (keyakinan diri)

Gambar 2.1 Kerangka Teori Health Belief Model

2.2 Kerangka Teori

Berikut ini adalah aplikasi teori HBM dalam penelitian ini:

Gambar 2.2 Kerangka Teori diadaptasi dari teori Health Belief Model Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penularan pencegahan HIV/AIDS pada

waria pekerja seks

46

BAB III

METODE PENELITIAN

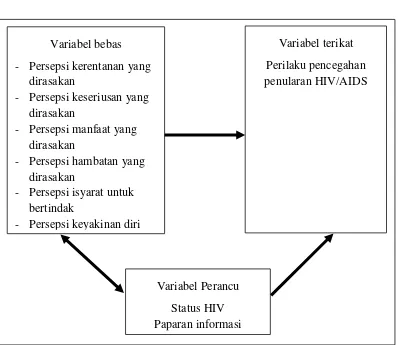

3.1 Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan (Soekidjo Notoatmojo, 2005: 69). Berdasarkan kerangka teori maka berikut ini adalah kerangka yang akan digunakan dalam penelitian ini:

3.2 Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010: 161).

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel bebas, sebab atau variabel mempengaruhi (Soekidjo Notoatmodjo, 2005: 70). Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah persepsi kerentanan yang dirasakan, persepsi keseriusan yang dirasakan, persepsi manfaat yang dirasakan, persepsi hambatan yang dirasakan, isyarat untuk bertindak, dan keyakinan diri.

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel tergantung, akibat, atau variabel terpengaruh. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen (Soekidjo Notoatmodjo, 2005: 70). Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS. Yang meliputi penggunaan kondom dan penggunaan pelicin.

3.2.3 Variabel Perancu