Lampiran 3.Gambar biji kelor (Moringa oleifera Lam.)

Biji kelor yang terdapat di dalam buah

Lampiran 4. (Lanjutan)

Serbuk biji kelor

Lampiran 4. Hasil pemeriksaan mikroskopik serbuk simplisia biji kelor Hasil pemeriksaan mikroskopik serbuk simplisia biji kelor (perbesaran 10x40)

Keterangan :

1. Minyak atsiri

2. Sklerenkim

3. Parenkim

4. Serat sklerenkim

Lampiran 5. (lanjutan)

Hasil pemeriksaan pengecatan gram untuk masing masing bakteri

1 2

Keterangan :

1. bakteriEscherichia coli

Lampiran6.Perhitungan penetapan kadar air simplisia biji kelor

a. Berat sampel = 5,074 g

Volume I = 1,05 ml

Volume II = 1,15 ml

Kadar air = 1,15-1,05

5,074 x 100% = 1,970%

b. Berat sampel = 5,069 g

Volume I = 1,15 ml

Volume II = 1,25 ml

Kadar air

=

1,25-1,155,069 x 100% = 1,972%

c. Berat sampel = 5,075 g

Volume I = 1,25 ml

Volume II = 1,45 ml

Kadar air = 1,45-1,25

5,075 x 100% = 3,940%

Kadar air rata-rata = (1,970 + 1,972 + 3,94 )%

3 = 2,627%

Kadar air =

Volume II - Volume ILampiran 6.Perhitungan penetapankadar sari larutdalam air simplisia biji kelor

Kadar sari = Berat sari Berat sampel x

100

Lampiran 7.Perhitungan penetapankadar sarilarutdalam etanol simplisia biji kelor

Kadar sari = Berat sari Berat sampel x

100

Lampiran 8.Perhitungan penetapankadarabu total simplisia biji kelor

a. Berat sampel = 2,121 g

Berat abu = 0,1117 g

Kadar abu = 0,1262

2,0041 x 100 % = 6,29 %

b. Berat sampel = 2,0006 g

Berat abu = 0,094 g

Kadar abu = 0,094

2,006 x 100% = 4,685%

c. Berat sampel = 2,005 g

Berat abu = 0,134 g

Kadar abu = 0,134

2,0050 x 100% = 6,683%

Kadar abu total rata-rata = (6,29 + 6,71 + 6,08)%

3 = 5,735% Kadar abu total= Berat abu

Lampiran 9.Perhitungan penetapankadarabu tidaklarutdalamasam simplisia

Sampel I Berat sampel = 2,004 g

Berat abu = 0,0461 g

Kadar abu = 0,0461

2,004 x 100% = 2,30 %

Sampel II Berat sampel = 2,006 g

Berat abu = 0,0296 g

Kadar abu = 0,0296

2,006 x 100% = 1,475%

Sampel III Berat sampel = 2,005 g

Berat abu = 0,031 g

Kadar abu = 0,0316

2,0050 x 100% = 1,576 %

Kadar abu yang tidaklarutdalamasam rata-rata

=

(2,30 + 1,475 + 1,576)%3 = 1,78%

Kadar abu yang tidaklarutdalamasam

=

Berat abuLampiran 10. Bagan kerja penelitian

Dikeluarkan bijinya

Dicuci, ditiriskan, dan dikeringkan

ditimbang berat basahnya

disimpan dalam wadah yang tertutup rapat sebelum digunakan

Biji kelor

Simplisia Biji

Simplisia

Karakterisasi Skrining fitokimia Ekstraksi

• kadar air

• kadar sari larut dalam air • kadar sari larut dalam

Lampiran 10. (Lanjutan)

dimasukkan ke dalam wadah tertutup

direndam dalam cairan penyari etanol selama 3 jam

dimasukkan massa kedalam perkolator

ditutup mulut perkolator , dibiarkan selama 24 jam

dibuka kran perkolator, dibiarkan cairan perkolat menetes dengan kecepatan 1ml/menit

ditampung dalam botol

dipindahkan kedalam bejana bertutup

dihentikan percolator apabila 500 mg cairan perkolat terakhir, diuapkan diatas penangas air dan tidak meninggalkan sisa

dipekatkan denganrotaryevaporator Perkolat

Ekstrak kental (67,89 g)

senyawa golongan:

Skrining fitokimia Uji aktivitas antibakteri 500 g serbuk simplisia

• Konsentrasi Hambat Minimum

Lampiran 10. (Lanjutan)

diambil dengan jarum ose steril

ditanam pada media nutrient agar miring

diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam

disuspensikan dalam 10 ml media nutrient broth steril

diukur kekeruhan suspensi bakteri

menggunakan spektrofotometer visible pada panjang gelombang 580 nm sampai diperoleh nilai transmitan 25%

ditambahkan 5 ml media nutrient broth ke

dalam tabung reaksi

dimasukkan 0,1 mL inokulum ke dalam

tabung reaksi

dihomogenkan

dimasukkan larutan uji 0,1 mL kedalam cawan petri

ditambahkan 15 mL media NA (Nutrient Agar)

dihomogenkan

didiamkan selama 10-15 menit

diinkubasi pada suhu 37oC selama 18 - 24 jam

Hasil dinyatakan sebagai Konsentrasi

Lampiran 11Hasil uji dilusi dari setiap konsentrasi pada masing masing bakteri.

A B

C D

Keterangan

A : Hasil uji dilusi dari setiap konsentrasi pada masing masing bakteri. B : Hasil uji dilusi untuk bakteri Staphylococcus aureus

C :Hasil uji dilusi untuk bakteri Escherichia coli.

DAFTAR PUSTAKA

Cowan. (1999). Plant Product As Antimicrobial Agents. Oxford: Miamy University. Halaman 331.

Depkes RI. (1980). Materia Medika Indonesia. Jilid IV. Cetakan I. Jakarta: Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan. Halaman 94-98.

Depkes RI. (1995). Materia Medika Indonesia. Jilid VI. Cetakan VI. Jakarta: Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan. Halaman 247-251, 199-304, 321-325.

Ditjen POM. (1979). Farmakope Indonesia. Edisi III. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Halaman 9, 33.

Ditjen POM. (1995). Farmakope Indonesia. Edisi IV. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Halaman 855, 896, 898, 1035.

Ditjen POM. (2000). Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Halaman 1, 10-11.

Dwidjoseputro.(1978). Dasar- Dasar Mikrobiologi.Jakarta : Penerbit Djambatan. Halaman 15-17.

Dzen, S.M., Santoso, S., Roekistiningsih., dan Winarsih S. (2003). Bakteriologi Medik. Malang: Bayumedia Publishing. Halaman 31-32, 120.

Eilert U, Wolters B, Nadrtedt A. (1981). The antibiotic principle of seeds of Moringa oleifera and Moringa stenopetala.Planta. Med 42: 55–61.

Farnsworth, N. R. (1966). Biological and Phytochemical Screening of Plants, Journal of Pharmaceutical Sciences. Volume 55.Number 3. Chicago: Reheis Chemical Company. Halaman 262-264.

Ferawaty, A.S., Agus, S., dan Delianis, P. (2012).Potensi Antibakteri Ekstrak Rumput Laut Terhadap Bakteri Penyakit Kulit Pseudomonas aerufinosa, Staphlococcus epidermis dan Micrococcus luteus.Journal of Marine Research.1(2):152-160.

Guether, E. 1987.Minyak Atsiri. Jakarta: Universitas Jakarta. Halaman 21-23.

Harborne, J. B. (1987). Phytochemical Method. Terbitan Kedua. Penerjemah: Kosasih Padmawinata dan Iwang Soediro. Metode Fitokimia. Bandung: Penerbit ITB. Halaman 147.

915-Holt, G.J., Kneg, N.R., Sneath, A.H., Starley, T.J, Witirams, T.S. (1988). Ninth edition.Bergey’s Manual Od Determinative Bacteriology. London: Williams & Wilkins Company. Halaman 187.

Kiswandono, A.A. (2008). Pengaruh Proses Maserasi & Refluks pada Daun dan Biji Kelor (Moringa oleifera Lam.)Terhadap Identifikasi dan Rendemen Senyawa Bioaktif yang dihasilkan. Medan: Universitas Trikarya. Halaman 45-48.

Krisnadi, D. (2012). E-Book Kelor Super Nutrisi. Diakses: 10 Februari 2015. http: www.kelorina.com. Halaman 25, 29, 56-57.

Kurniasih.(2013).Khasiat dan Manfaat Daun Kelor. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Halaman 166-169.

Lay, W.B. (1994). Analisis Mikrobiologi di Laboratorium. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman71-73.

Madduluri, S., Rao, B. K., dan Taram, S. B. (2013).In Vitro Evaluation of Antibacterial Activity of Five Indigenous Plants Extract Againts Five Bacterial Pathogens of Human. International Journal of Pharmacy and Pharmaceuticals Science.5(4): 683-684.

Madsen M, Schlundt J, Omer El-FE. (1987). Effect of water coagulation by seeds of Moringa oleifera on bacterial concentration.J Trop Med Hyg.90: 101– 109.

Moyo, B. (2012). Antimicrobial activities of Moringa oleifera Lam leaf extracts. African Journal of Biotechnology 11(11): 2797-2802.

Olsen A. (1987). Low technology water purification by bentonite clay and Moringa oleifera seed flocculation as performed in Sudanese villages: effects on Schistosoma mansoni cercariae. Water Res. 21: 517–522.

Oxoid. (1982). The Oxoid Manual of Culture Media, Ingredients and Other Laboratory Service. Edisi ke-5. Basingstoke: Oxoid Ltd. Halaman 20.

Palada MC, Changl LC .(2003). Suggested cultural practices for Moringa.International Cooperators’ Guide AVRDC. AVRDC pub # 03– 545 www.avrdc.org. Palada MC, Changl LC. 2003. Suggested cultural practices for Moringa. International Cooperators’ Guide AVRDC. AVRDC

Pratiwi, S.T. (2008). Mikrobiologi Farmasi. Jakarta: Penerbit Erlangga. Halaman 105 117, 140-142.

Rosmarkam, A., dan Yuwono, N.W. (2002).Ilmu Kesuburan Tanah. Yogyakarta: Kanisius. Halaman 37, 43, 63.

Stefanovic, O & Comic, L. (2012).Synergistic Antibacteria Interaction Between Melissa offinalis Extract and Antibiotics. Journal Of Apllied Pharmaceutical Science. Halaman 1-5

Supardi, I dan Sukamto. (1999). Mikrobiologi dalam Pengolahan dan Keamanan Pangan.Bandung : Penerbit Alumni. Halaman 138-141; 175-177; 182-184.

Suriawiria.(2003). Aneka Manfaat Kelor Diakses

Tanggal 29 Oktober 2015. Halaman 2-4

Sutherland, J.P., Folkard, G.K., Mtawali, M.A. and Grant, M.A. (1994).Moringa Oleifera as a Natural Coagulant.Paper 20th WWEDC Confrence Affordable Water Supply And Sanitation. Srilangka: Colombo. Halaman 1-2

Tilong, A.D. (2012). Ternyata Kelor Penakluk Diabetes. Yogyakarta: DIVA Press. Halaman 10–14.

Tim Mikrobiologi FK Universitas Brawijaya. (2003). Bakteriologi Medik. Cetakan Pertama. Malang: Bayu Media Publisher. Halaman 12, 59.

Todar, K. (2008). Staphylococcus aureus and Staphylococcal Disease.USA : Wisconsin, Madison. Available from: textbookofbakteriology.net/staph.html. Halaman 6-8.

Trease, G.E. and Evans, W. C. (1983).Pharmacognosy.Twelfth Edition. London: Bailiere Tindal. Halaman 527-544.

Volk, W.A. dan Wheeler, M.F. (1993).Mikrobiologi Dasar. Jilid I. Alih Bahasa: Markam. Jakarta: Erlangga. Halaman 33-40; 218-219.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Farmakognosi dan

Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara pada

bulan September – November.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental. Metode penelitian

meliputi pengumpulan sampel, pembuatan simplisia, pemeriksaan karakteristik

simplisia, pembuatan ekstrak etanol dari simplisia secara perkolasi, pengujian

golongan senyawa kimia terhadap simplisia dan ekstrak etanol biji kelor,

pembuatan larutan uji ekstrak etanol biji kelor dengan berbagai konsentrasi dan

pengujian aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol biji kelor terhadap bakteri gram

positif yaitu Staphylococcus aureus dan bakteri gram negatif yaitu Escherichia

coli.

3.3 Alat dan Bahan 3.2.1 Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas,

alumunium foil, autoklaf (Fison), blender, bunsen, cawan petri, desikator,

inkubator (Memmert), jarum ose, kapas steril, kertas perkamen, laminar airflow

pipet (Eppendorf), neraca analitik (Metler AE 200), oven (Gallenkomp), penangas

air, pipet tetes, rotary evaporator, spatula, seperangkat alat destilasi,

spektrofotometer visible (Dynamika Halo Vis-10).

3.2.2 Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah amil alkohol,

alfa-naftol, asam asetat glasial, asam sulfat, asam klorida, aquadest, besi (III)

klorida, bismuth (III) nitrat, etanol 96%, eter, iodium, isopropanol, kalium iodida,

kloralhidrat, kloroform, metanol, natrium hidroksida, natrium klorida, natrium

sulfat anhidrat, raksa (II) klorida, serbuk magnesium, serbuk zinkum, simplisia biji

kelor (Moringa oleifera), timbal (II) asetat.

3.2.3 Bakteri Uji

Bakteri yang digunakan adalah Staphylococcus aureus ATCC 6538dan

Escherichia coli ATCC 8939.

3.4 Penyediaan Sampel 3.4.1 Pengambilan sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji kelor yang

dikeringkan yang berasal dari Jl. Mamyay Pasar I Tembung Tambak Rejo

Kelurahan Kenangan Baru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

3.4.2 Identifikasi tumbuhan

Identifikasi tumbuhan dilakukan oleh Pusat Penelitian Biologi, Lembaga

3.4.3 Pengolahan sampel

Sampel yang telah diperoleh, dibersihkan dari kotoran-kotoran dicuci

dengan air ledeng yang mengalir, ditiriskan dan ditimbang berat basahnya. Sampel

dikeringkan di lemari pengering dengan suhu 400C hingga kering lalu ditimbang

sebagai berat kering. Selanjutnya simplisia diblender dan disimpan dalam kantung

plastik.

3.5 Pemeriksaan Karakterisasi Simplisia 3.5.1 Pemeriksaan makroskopik

Pemeriksaan makroskopik dilakukan terhadap serbuk simplisia biji kelor

dengan mengamati bentuk, bau, rasa dan warna.

3.5.2 Pemeriksaan mikroskopik

Pemeriksaan mikroskopik dilakukan terhadap serbuk simplisia biji

kelor.Serbuk simplisia ditaburkan di atas objek glass yang telah ditetesi dengan

larutan kloralhidrat dan ditutup dengan kaca penutup, kemudian diamati di bawah

mikroskop.

3.5.3 Penetapan kadar air

Penetapan kadar air dilakukan dengan metode azeotropi (destilasi toluena).

Cara penetapan: kedalam labu alas bulat dimasukkan 200 ml toluena dan 2 mL air

suling, lalu didestilasi selama 2 jam. Toluena dibiarkan mendingin selama 30

menit dan dibaca volume air pada tabung penerima dengan ketelitian 0,05 mL,

kemudian kedalam labu tersebut dimasukkan 5 g simplisia yang telah ditimbang

seksama, lalu dipanaskan hati-hati selama 15 menit. Kecepatan tetesan diatur lebih

kecepatan tetesan hingga 4 tetes tiap detik.Setelah semua air terdestilasi, bagian

dalam pendingin dibilas dengan toluena yang telah jenuh.Destilasi dilanjutkan

selama 5 menit, kemudian tabung penerima dibiarkan mendingin sampai suhu

kamar, sehingga air dan toluena memisah sempurna. Volume air dibaca dengan

ketelitian 0,05 mL. Selisih kedua volume air yang dibaca sesuai dengan

kandungan air yang terdapat dalam bahan yang diperiksa. Kadar air dihitung

dalam persen (WHO., 1998).

3.5.4 Penetapan kadar sari larut dalam air

Sebanyak 5 g serbuk simplisia direndam selama 24 jam dalam 100 mL

air-kloroform (2,5 mL air-kloroform dalam akuades sampai 1 liter) dengan menggunakan

botol bersumbat sambil sekali-kali dikocok selama 6 jam pertama, kemudian

dibiarkan selama 18 jam dan disaring. Sebanyak 20 mL filtrat diuapkan hingga

kering dalam cawan yang berdasar rata yang telah dipanaskan dan ditara.Residu

dipanaskan dalam oven pada suhu 105°C sampai diperoleh bobot tetap (Depkes

RI., 1995).

3.5.5 Penetapan kadar sari larut dalam etanol

Sebanyak 5 g serbuk simplisia direndam selama 24 jam dalam 100 mL

etanol 95% dengan menggunakan botol bersumbat sambil sekali-kali dikocok

selama 6 jam pertama, kemudian dibiarkan selama 18 jam dan disaring. Sebanyak

20 mL filtrat diuapkan hingga kering dalam cawan yang berdasar rata yang telah

dipanaskan dan ditara.Residu dipanaskan dalam oven pada suhu 105°C sampai

diperoleh bobot tetap (Depkes RI., 1995).

3.5.6 Penetapan kadar abu total

dimasukkan kedalam kurs porselin yang telah dipijar dan ditara, kemudian

diratakan. Kurs porselin bersama isinya dipijarkan perlahan-lahan hingga arang

habis, dinginkan, ditimbang sampai diperoleh bobot yang tetap (Depkes RI.,

1995).

3.5.7 Penetapan kadar abu yang tidak larut dalam asam

Abu yang diperoleh pada penetapan kadar abu total dididihkan dengan 25

mL asam klorida encer selama 5 menit, bagian yang tidak larut dalam asam

dikumpulkan, kemudian disaring dengan kertas saring, lalu dicuci dengan air

panas. Residu dan kertas saring dipijarkan sampai diperoleh bobot tetap,

didinginkan dan ditimbang sampai diperoleh bobot tetap (Depkes RI., 1995).

3.6 Pembuatan Larutan Pereaksi 3.6.1 Pereaksi Dragendorff

Sebanyak 8 g bismuth (II) nitrat ditimbang, kemudian dilarutkan dalam 20

mL asam nitrat pekat. Sebanyak 27,2 g kalium iodida ditimbang dan dilarutkan

dalam 50 mL air suling. Kedua larutan dicampurkan dan didiamkan sampai

memisah sempurna.Larutan yang jernih diambil dan diencerkan dengan air suling

hingga 100 mL (Depkes RI., 1980).

3.6.2 Pereaksi Bouchardat

Sebanyak 4 g kalium iodida dilarutkan dalam 20 mL air suling, kemudian

ditambahkan sedikit demi sedikit 2 g iodium dan dicukupkan dengan air suling

3.6.3 Pereaksi Mayer

Sebanyak 1,36 g raksa (II) klorida, dilarutkan dalam 60 mL air suling,

kemudian pada wadah lain sebanyak 5 g kalium iodida lalu dilarutkan dalam 10

mL air suling. Kedua larutan dicampurkan dan ditambahkan air suling hingga

diperoleh larutan 100 mL (Depkes RI., 1980).

3.6.4 Pereaksi Molisch

Sebanyak 3 g alfa-naftol ditambahkan beberapa tetes etanol kemudian

dilarutkan dalam asam nitrat 0,5 N hingga 100 mL (Ditjen POM., 1979).

3.6.5 Pereaksi asam klorida 2 N

Sebanyak 17 mL asam klorida pekat diencerkan dalam air suling hingga

100 ml (Ditjen POM., 1979).

3.6.6 Pereaksi asam sulfat 2 N

Sebanyak 5,4 mL asam sulfat pekat diencerkan dengan air suling hingga

100 ml (Ditjen POM., 1979).

3.6.7 Pereaksi natrium hidroksida 2 N

Sebanyak 8,002 g kristal natrium hidroksida dilarutkan dalam air suling

hingga 100 mL (Ditjen POM., 1979).

3.6.8 Pereaksi Lieberman-Burchard

Sebanyak 20 bagian asam asetat anhidrat dicampurkan dengan 1 bagian

asam sulfat pekat dan 50 bagian kloroform, harus dibuat baru (Harborne, 1987).

3.6.9 Pereaksi besi (III) klorida 1% (b/v)

Sebanyak 1 g besi (III) klorida dilarutkan dalam air suling hingga 100 mL

3.6.10 Pereaksi timbal (II) asetat 0,4 M

Sebanyak 15,17 g timbal (II) asetat dilarutkan dalam air suling bebas

karbondioksida hingga 100 mL (Ditjen POM., 1979).

3.6.11 Pereaksi kloralhidrat

Sebanyak 50 g kloralhidrat dilarutkan dalam 20 mL air suling (Depkes RI.,

1995).

3.7 Uji Golongan Senyawa Kimia

Skrining fitokimia serbuk simplisia meliputi pemeriksaan alkaloid,

glikosida, steroid/triterpenoid, flavonoid, saponin, tanin dan glikosida antrakinon.

3.7.1 Pemeriksaan alkaloid

Sebanyak 0,5 g serbuk simplisia ditambahkan 1 mL asam klorida 2 N dan

9 mL air suling, dipanaskan di atas penangas air selama 2 menit, didinginkan dan

disaring. Filtrat dipakai untuk uji alkaloid sebagai berikut:

a. Filtrat sebanyak 3 tetes ditambah dengan 2 tetes larutan pereaksi Mayer

akan terbentuk endapan menggumpal berwarna putih atau kuning.

b. Filtrat sebanyak 3 tetes ditambah dengan 2 tetes larutan pereaksi

Bouchardat, akan terbentuk endapan berwarna coklat sampai kehitaman.

c. Filtrat sebanyak 3 tetes ditambah dengan 2 tetes larutan pereaksi

Dragendorff, akan terbentuk endapan berwarna merah atau jingga.

Alkaloid positif jika terjadi endapan atau kekeruhan paling sedikit dua dari

3.7.2 Pemeriksaan glikosida

Sebanyak 3 g serbuk simplisia, disari dengan 30 mL campuran etanol 96%

dengan air suling (7:3) direfluks selama 10 menit, didinginkan dan disaring. Pada

20 mL filtrat ditambahkan 25 mL air suling dan 25 mL timbal (II) asetat 0,4 M,

dikocok, didiamkan 5 menit lalu disaring. Filtrat disari dengan 20 mL campuran

isopropanol dan kloroform (2:3), dilakukan berulang sebanyak 3 kali. Kumpulan

sari pelarut organik ditambahkan natrium sulfat anhidrat, disaring, kemudian

diuapkan pada temperatur tidak lebih dari 50°C, sisanya dilarutkan dalam 2 mL

metanol. Larutan sari air dimasukkan kedalam tabung reaksi selanjutnya diuapkan

di atas penangas air, pada sisa ditambahkan 2 mL air dan 5 tetes larutan pereaksi

molish, ditambahkan hati-hati 2 mL asam sulfat pekat melalui dinding tabung,

terbentuk cincin ungu pada batas kedua cairan menunjukkan adanya glikosida

(Depkes RI., 1995).

3.7.3 Pemeriksaan flavonoid

Sebanyak 10 g serbuk simplisia ditambahkan 10 mL air panas, dididihkan

selama 5 menit dan disaring dalam keadaan panas, kedalam 5 mL filtrat

ditambahkan 0,1 g serbuk magnesium dan 1 mL asam klorida pekat dan 2 mL amil

alkohol, dikocok dan dibiarkan memisah. Flavonoid positif jika terjadi warna

merah atau kuning jingga pada lapisan amil alkohol (Farnsworth, 1966).

3.7.4 Pemeriksaan tanin

Sebanyak 0,5 g serbuk simplisia disari dengan 10 mL air suling lalu

disaring, filtratnya diencerkan dengan air sampai tidak berwarna. Larutan diambil

sebanyak 2 mL dan ditambahkan 1-2 tetes pereaksi besi (III) klorida 1 %.Jika

3.7.5 Pemeriksaan saponin

Sebanyak 0,5 g serbuk simplisia dimasukkan dalam tabung reaksi,

ditambahkan 10 mL air panas, didinginkan kemudian dikocok kuat-kuat selama 10

detik, jika terbentuk buih setinggi 1 sampai 10 cm yang stabil tidak kurang dari 10

menit dan tidak hilang dengan penambahan 1 tetes asam klorida 2 N

menunjukkan adanya saponin (Depkes RI., 1995).

3.7.6 Pemeriksaan steroid/triterpenoid

Sebanyak 1 g serbuk simplisia direndam dengan 20 mL eter selama 2 jam,

disaring, filtrat diuapkan dalam cawan penguap dan pada sisanya ditambahkan 20

tetes asam asetat anhidrat dan 1 tetes asam sulfat pekat (pereaksi

Lieberman-Burchard). Apabila terbentuk warna ungu atau merah yang berubah menjadi biru

kehijauan menunjukkan adanya steroida/triterpenoida (Harborne, 1987).

3.8 Pembuatan Ekstrak Etanol Biji Kelor

Sampel yang telah kering sebanyak 500 g kemudian diblender sampai

menjadi serbuk simplisia. Dimasukkan ke dalam bejana tertutup dan direndam

selama 3 jam dengan pelarut etanol 96%. Pindahkan massa sedikit demi sedikit

kedalam perkolator sambil ditekan hati-hati, ulangi dengan cairan penyari

secukupnya sampai cairan mulai menetes dan diatas simplisia masih terdapat

selapis cairan penyari. Tutup perkolator, biarkan selama 24 jam.Biarkan cairan

menetes dengan kecepatan 1mL/menit.Tambahkan berulang ulang cairan penyari

secukupnya sehingga selalu terdapat selapis cairan penyari diatas simplisia, hingga

diperoleh 80 bagian perkolat.Prosedur penampungan perkolat dilakukan sampai

sisa (Ditjen POM., 1979).Perkolat yang diperoleh dipekatkan dengan

menggunakan rotary evaporator pada temperatur ± 40°C sampai diperoleh ekstrak

kental.Sisa penguapan penetapan dilakukan dengan menguapkan 3g – 5g diatas

tangas air.

3.9 Sterilisasi Alat

Alat-alat yang digunakan dalam uji aktivitas antibakteri ini, disterilkan

terlebih dahulu sebelum dipakai.Alat-alat gelas disterilkan di dalam oven pada

suhu 170°C selama 1-2 jam.Media disterilkan di autoklaf pada suhu 121°C selama

15 menit. Jarum ose dan pinset disterilkan dengan cara dibakar dengan nyala

bunsen (Lay, 1994).

3.10 Pembuatan Media

3.10.1 Pembuatan media nutrient agar (NA) Komposisi:

Lab-lemco powder 1,0 g

Yeast extract 2,0 g

Peptone 5,0 g

Sodium chloride 5,0 g

Agar 15 g

Cara Pembuatan:

Sebanyak 28 g media nutrient agar ditimbang dan dimasukkan kedalam

sampai larut.Disterilkan di dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit

(Oxoid, 1982).

3.10.2 Pembuatan nutrient broth(NB) Komposisi :

Lab-lemco powder 1,0 g

Yeast extract 2,0 g

Peptone 5,0 g

Sodium chloride 5,0 g

Cara pembuatan:

Sebanyak 13,0 g media nutrient broth yang sudah jadi ditimbang dan

dilarutkan dengan air suling 1000 mL, lalu dipanaskan sampai larut sempurna.

Media dimasukkan dalam erlenmeyer steril yang bertutup dan disterilkan dalam

autoklaf pada suhu 121oC selama 15 menit (Oxoid, 1982).

3.10.3 Pembuatan agar miring

Sebanyak 3 mL media nutrient agar cair, yang telah dibuat dimasukkan ke

dalam tabung reaksi, kemudian diletakkan pada sudut kemiringan 30-45o dan

dibiarkan hingga media memadat, kemudian disimpan di lemari pendingin (Lay,

1994).

3.11 Pembiakan Bakteri

3.11.1 Pembuatan stok kultur bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli

Satu ose bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli diambil

agarmiring dengan cara menggores, setelah itu diinkubasi dalam inkubator pada

suhu 35-37°C selama 18-24 jam (Ditjen POM., 1995).

3.11.2 Pembuatan inokulum bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli

Dari stok kultur bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli yang

telah tumbuh diambildengan jarum ose steril lalu disuspensikan dalam tabung

yang berisi 10 mL larutan nutrient broth. Diukur kekeruhan larutan dengan

menggunakan alat spektrofotometer visible pada panjang gelombang 580 nm

hingga diperoleh transmitan 25-27 % (Ditjen POM., 1995).

3.12 Pembuatan Larutan Uji Ekstrak Etanol Biji Kelor dengan Berbagai Konsentrasi

Ditimbang sebanyak 2,5 g ekstrak etanol biji kelor dilarutkan dengan

pelarut DMSO hingga 5 mL. Konsentrasi larutan uji ekstrak etanol adalah 500

mg/mL.Dibuat pengenceran sampai diperoleh larutan uji ekstrak etanol dengan

konsentrasi (400, 300, 200, 100, 75, 50, dan 25) mg/mL menggunakan pelarut

akuades steril.

3.13 Pengujian Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Biji Kelor 3.13.1 Penentuan KHM (Kadar Hambat Minimum)

Larutan uji ekstrak biji kelor yang dipakai terdiri dari konsentrasi (500,

400, 300, 200, 100, 75, 50, dan 25) mg/mL. Dari masing-masing konsentrasi

tersebut diambil sebanyak 0,1mL lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi steril

yang telah berisi nutrient broth (NB) masing masing 5 mL, kemudian diberi label

dipersiapkan sebelumnya dengan menggunakan mikropipet lalu dimasukkan ke

dalam masing masing tabung setelah berisi larutan uji. Masing masing tabung

tersebut diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam pada inkubator dan diamati

kekeruhan yang terjadi dengan membandingkan tabung-tabung tesebut dengan

kontrol untuk menentukan nilai KHM. Tabung dengan kekeruhan yang mulai

tampak jernih untuk setiap kelompok perlakuan merupakan KHM yaitu

konsentrasi hambat minimal ekstrak atau larutan uji diukur dengan menggunakan

alat spektrofotometer visible pada panjang gelombang 580 nm hingga diperoleh

transmitan.

3.13.2 Penentuan KBM (Kadar Bunuh Minimum)

Penentuan KBM dilakukan dengan cara pada masing-masing tabung uji

dilusi tersebut yang telah diinkubasi selama 24 jam. Kemudian ditanamkan

kedalam media agar (nutrient agar).Metode yang digunakan adalah metode sebar

untuk bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli.Penentuan Kadar Bunuh

Minimum ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya pertumbuhan koloni bakteri

pada masing masing tabung uji yang mengalami kekeruhan dan dibandingkan

dengan kontrol.Kontrol yang digunakan adalah kontrol ekstrak, kontrol media, dan

kontrol bakteri.Diamati pertumbuhan bakteri berdasarkan koloni yang tumbuh

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Tumbuhan

Identifikasi tumbuhan dilakukan oleh Herbarium Bogoriense, Bidang

Botani, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI), Bogor, Jalan Raya Jakarta–Bogor Km.46, Cibinong.Disebutkan

bahwa tumbuhan yang digunakan adalah biji tumbuhan kelor (Moringa oleifera

Lam.), suku Moringaceae Lampiran 1, halaman 46.

4.2 Pemeriksaan Karakterisasi 4.2.1 Pemeriksaan makroskopik

Pemeriksaan makroskopik pada simplisia biji kelor diperoleh bentuknya

yang menciut, berwarna coklat keputihan, tidak berbau dan berasa kelat.

4.2.2 Pemeriksaan mikroskopik

Hasil pemeriksaan mikroskopik terhadap serbuk simplisia biji kelor

menunjukkan adanya parenkim dengan minyak atsiri, sklerenkim, berkas

pembuluh.

4.2.3 Pemeriksaan karakterisasi simplisia

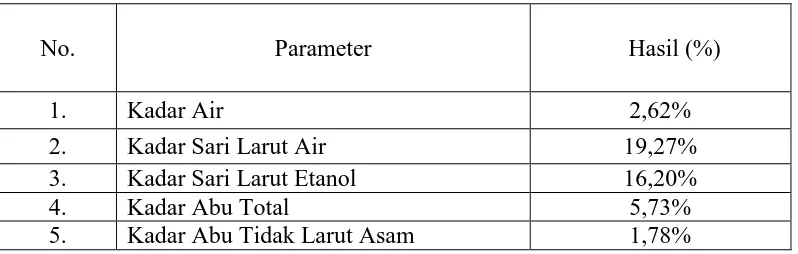

Hasil pemeriksaan karakterisasi serbuk simplisia biji kelor dapat dilihat

Tabel 4.1 Hasil pemeriksaan karakterisasi serbuk simplisia Biji Kelor

Penetapan kadar air pada simplisia dilakukan untu mengetahui jumlah air

yang terkandung dalam simplisia yang digunakan. Kadar air simplisia ditetapkan

untuk menjaga kualitas simplisia karena kadar air berkaitan dengan kemungkinan

jamurkapang. Hasil penetapan kadar air diperoleh lebih kecil dari 10% yaitu

2,62%. Kadar air yang melebihi 10% dapat menjadi media yang baik untuk

pertumbuhan mikroba, keberadaan jamur atau serangga, serta mendorong

kerusakan mutu simplisia (Trease, 1983 ; WHO.,1992).

Penetapan kadar sari dilakukan menggunakan dua pelarut, yaitu air dan

etanol. Penetapan kadar sari larut air adalah untuk mengetahui kadar senyawa

kimia bersifat polar yang terkandung di dalam simplisia, sedangkan kadar sari

larut dalam etanol dilakukan untuk mengetahui kadar senyawa larut dalam etanol,

baik polar maupun non polar.

Hasil karakterisasi simplisia biji kelor menunjukkan kadar sari yang larut

dalam air sebesar 19,27%, sedangkan kadar sari yang larut dalam etanol adalah

sebesar 16,20%. Hasil penetapan kadar sari menunjukkan bahwa kadar sari larut

dalam air lebih besar daripada kadar sari larut dalam etanol, hal ini menunjukkan

saponin, dan flavonoid sedangkan senyawa senyawa yang dapat larut dalam etanol

adalah glikosida, steroid, dan flavonoid (Depkes RI, 1986).

Penetapan kadar abu dimaksudkan untuk mengetahui kandungan mineral

internal (abu fisiologis) yang berasal dari jaringan tanaman itu sendiri yang

terdapat di dalam sampel (Ditjen POM, 2000; WHO, 1992). Kadar abu tidak larut

asam untuk menunjukkan jumlah silikat, khususnya pasir yang ada pada simplisia

dengan cara melarutkan abu total dalam asam klorida (WHO., 1992). Penetapan

kadar abu pada simplisia biji kelor menunjukkan kadar abu total sebesar 5,73%

dan kadar abu tidak larut asam sebesar 1,78%.

4.3 Ekstraksi Biji Kelor

Hasil perkolasi dari 500 g serbuk simplisia biji kelor dengan pelarut

etanol 96%, dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator dan diuapkan

maka diperoleh ekstrak kental 87,89 g (rendemen 17,57%).Ekstrak etanol yang

diperoleh, dilakukan skrining fitokimia dan kemudian diuji aktivitas antibakteri

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli

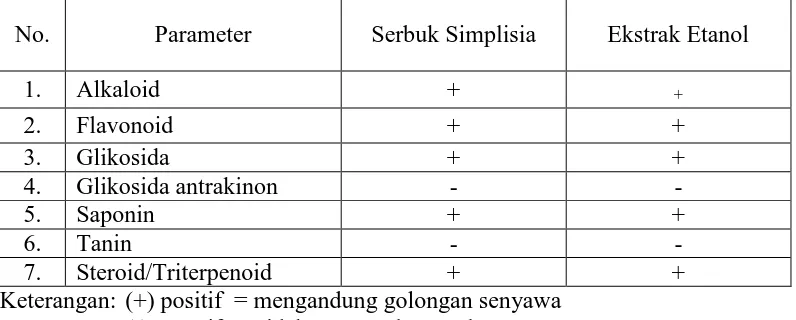

4.4 Skrining Fitokimia

Skrining fitokimia kimia terhadap simplisia dan ekstrak biji kelor

dilakukan untuk mendapatkan informasi golongan senyawa metabolit sekunder

yang terdapat di dalamnya. Adapun pemeriksaan yang dilakukan meliputi

pemeriksaan golongan senyawa alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin, tanin dan

Hasil skrining fitokimia serbuk simplisia dan ekstrak etanol biji kelor dapat

dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil skrining fitokimia serbuk simplisia dan ekstrak etanol biji kelor No. Parameter Serbuk Simplisia Ekstrak Etanol

1. Alkaloid + +

Keterangan: (+) positif = mengandung golongan senyawa (-) negatif = tidak mengandung golongan senyawa

Pada serbuk simplisia biji kelor (Moringa oleifera Lam.) yang

ditambahkan pereaksi Molish dan asam sulfat pekat akan terbentuk cincin

berwarna ungu pada batas cairan menunjukkan adanya glikosida. Hasil skrining

fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etanol biji kelor mengandung golongan

senyawa kimia berupa steroid/triterpenoid, flavonoid, saponin, dan glikosida.

metabolit sekunder tersebut memiliki aktivitas antibakteri dengan mekanisme kerja

yang berbeda-beda.

Senyawa fenol dan polifenol merupakan kelompok metabolit sekunder

terbesar yang memiliki aktivitas antibakteri, mempunyai gugus hidroksil yang

melekat pada senyawa aromatik. Letak dan jumlah gugus hiroksil pada senyawa

fenol mempengaruhi toksisitas mikroorganisme (Stefanovic, et al., 2012).

Kombinasi senyawa fenol dapat memberikan efek sinergis dan menambah reaksi

antibakteri lebih baik dibandingkan dengan senyawa tunggal. Senyawa fenol pada

konsentrasi rendah mempengaruhi aktivitas enzim, sedangkan pada konsentrasi

Menurut Robinson (1995), flavonoid merupakan senyawa kimia yang

memiliki potensi sebagai antibakteri. Flavonoid merupakan kelompok senyawa

fenol yang mempunyai kecenderungan untuk mengikat protein, sehingga

mengganggu proses metabolisme bakteri, selain itu flavonoid juga berfungsi

sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein

ekstraseluler sehingga mengganggu integritas membran sel bakteri.

Mekanisme terpenoid sebagai antibakteri adalah bereaksi dengan porin

(protein transmembran) pada membran luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan

polimer yang kuat sehingga mengakibatkan rusaknya porin. Senyawa terpenoid

mudah larut dalam lipid, sifat inilah yang mengakibatkan senyawa ini mudah

menembus dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif (Ferawaty, 2012).

Saponin termasuk kedalam kelompok antibakteri yang mengganggu

permeabilitas membran sel bakteri. Mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri

adalah menurunkan tegangan permukaan sehingga mengakibatkan naiknya

permeabilitas atau kebocoran sel dan mengakibatkan senyawa intraseluler akan

keluar dari sel (Madduluri, et al., 2013).

4.5 Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Biji Kelor

Uji antimikroba menggunkan metode dilusi tabung meliputi dua tahap

untuk menunjukkan efek antimikroba, yaitu KHM dan KBM (Dzen et al., 2003).

Menurut Fereira, et al., 2002 metode dilusi telah dilakukan untuk mengamati

aktivitas antibakteri , karena bahan coba langsung berkontak dengan

mikroorganisme dan langsung diperoleh nilai KHM (Konsentrasi Hambat

37°C selama 24 jam dan KBM (Konsentrasi Bakterisidal Minimal) dari bahan dan

ditanamkan pada petri yang telah berisi media Nutrient Agar (NA) sehingga hasil

penelitian akan lebih representatif. Kadar Bunuh Minimum (KBM)

didefinisikansebagai konsentrasi terendah yang mampumembunuh seluruh

pertumbuhan bakteri danditetapkan pada konsentrasi yang memberikan zona jernih

tanpa pertumbuhan mikroba pada media Agar dengan pengamatan secara

visual.Aktivitas suatu zat antimikroba dalam menghambat pertumbuhan atau

membunuh mikroorganisme tergantung pada konsentrasi antimikroba tersebut

(Tim Mikrobiologi FK Brawijaya, 2003).

Pengujian daya antibakteri dilakukan dengan mengamati

perubahankekeruhan pada tiap konsentrasi bahan coba yaitu 500 400, 300, 200,

100, 75, 50, dan 25 (mg/mL).Penetapan konsentrasi dilakukan dengan metode

dilusi yaitu berdasarkan media cair menggunakan tabung reaksi.Perubahan yang

terjadi ditandai dengan hasil biakan mulai tampak jernih dan ditentukan sebagai

KHM.KHM ditentukan dari konsentrasi pada tabung reaksi yang mulai jernih.

Jernih karena mikroorganisme tumbuh baik dipermukaan dan tidak mempengaruhi

Tabel 4.3 Hasil Uji Aktivitas Antibakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dengan Metode Dilusi untuk menentukan konsentrasi hambat minimum

Tabel 4.4 Hasil % Transmitan Sampel Uji Ekstrak dalam Berbagai Konsentrasi

Penelitian yang dilakukan Moyo, et al., (2012) daun kelor memiliki

aktivitas antimikroba terhadap beberapa bakteri Gram negatif diantaranya adalah

Escherichia coli.Daun kelor mengandung senyawa metabolit sekunder seperti

minyak atsiri, polifenol, dan saponin yang memiliki potensi sebagai antibakteria

Minyak atsiri bekerja dengan mendenaturasi protein ekstraseluler sehingga

mengganggu pembentukan dinding sel, merusak membran sel secara langsung,

dan mempunyai aktifitas antibakteri, karena senyawa ini mampu membentuk

kompleks lipid. Kerusakaan membran sel bakteri dapat menyebabkan

terganggunya transport nutrisi yang melalui membran sel. Sehingga sel bakteri

mengalami kekurangan nutrisi yang diperlukan dalam proses pertumbuhan bakteri

(Guether, 1987).

Konsentrasi bunuh minimum diambil dari konsentrasi larutan uji yang

keruh.Keruh ini disebabkan oleh matinya mikroorganisme yang terdapat didalam

tabung sehingga mengubah warna awal dari media itu sendiri yaitu NB (Nutrient

Broth). Konsentrasi keruh tersebut ditanamkan pada media agar (NA) dan dilihat

tidak adanya pertumbuhan koloni bakteri.Konsentrasi bunuh minimum (KBM)

pada media agar (NA) yang dilakukan dengan metode sebar, pada konsentrasi 400

mg/mL untuk bakteri Escherichia coli hasil yang diperoleh adalah tidak terdapat

pertumbuhan koloni. Ini berarti bahwa konsentrasi bunuh minimum (KBM) yang

diperoleh adalah 400 mg/mL.Sedangkan pada bakteri Staphylococcusaureus tidak

adanya pertumbuhan koloni adalah pada konsentrasi 500 mg/mL yang

menandakan bahwa konsentrasi bunuh minimumnya adalah 500 mg/mL.

A B

Keterangan :

A. Konsentrasi bunuh minimum adalah 500 mg/mL untuk bakteri Staphylococcus aureus

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap biji kelor (Moringa oleifera

Lam.)diperoleh kesimpulan:

a) Pemeriksaan karakteristik serbuk simplisia biji kelor diperoleh kadar air

2,62%, kadar sari larut dalam air 19,27%, kadar sari yang larut dalam etanol

16,20%, kadar abu total 5,73% dan kadar abu yang tidak larut dalam asam

1,78%.

b) Pemeriksaan skrining fitokimia serbuk simplisia dan ekstrak etanol biji

kelor menunjukkan adanya kandungan senyawa kimiaflavonoid, glikosida,

saponin, alkaloid dan steroid/triterpenoid.

c) Uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa konsentrasi hambat minimum

dan konsetrasi bunuh minimum ekstrak etanol biji kelor terhadap

Staphylococcus aureus adalah pada konsentrasi 200 mg/mL dan

Escherichia colipada konsentrasi 100 mg/mL diamati pada tabung reaksi

yang mulai jernih. Kadar bunuh minimum (KBM) untuk Escherichia coli

adalah 400 mg/mL dan kadar bunuh minimum (KBM) untuk

Staphylococcus aureus adalah 500 mg/mL

5.2 Saran

Diharapkan kepadapeneliti selanjutnya untuk dapat melakukan formulasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1Uraian Tumbuhan

Uraian tubuhan meliputi, sistematika tumbuhan, nama daerah, nama asing,

morfologi tumbuhan, penggunaan tumbuhan, serta daerah tumbuh.

2.1.1 Sistematika Tumbuhan

Adapun klasifikasi tanaman kelor menurut (Krisnadi, 2012) adalah sebagai

berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Dicotyledoneae

Ordo : Brassicales

Famili : Moringaceae

Genus : Moringa

Spesies : Moringa oleifera Lam.

Nama lokal : Kelor

2.1.2 Nama Daerah

Menurut Kurniasih (2013), ada beberapa sebutan nama untuk tamanan

kelor di beberapa daerah, antara lain: Sunda dan Melayu : Kelor, Sulawesi : Kero,

wori, kelo, atau keloro, Madura: Maronggih, Aceh: Murong, Ternate: Kelo,

2.1.3 Nama Asing

Menurut Krisnadi (2013), kelor dikenal di banyak negara dengan nama

yang berbeda-beda, berikut ini nama-nama kelor di berbagai negara yaitu: Benin:

Kpashima, Burkina Faso: La-Banyu, Cameroon: Paizlava, Chad: Kag n’dongue,

Etiophia: Shelagda, India: Sajna, Myanmar: Dandalonbin, Laos: B’Loum,

Malaysia: Kelur, Brazil: Cedra, Inggris: Drumstick tree, Spanyol: Moringa.

2.1.4 Morfologi Tumbuhan

Tanaman ini berupa semak atau pohon dan mempunyai umur panjang

(perenial). Batangnya berkayu, tegak, berwarna putih kotor, berkulit tipis dengan

permukaan kasar dan mudah patah. Hal ini dikarenakan jenis kayunya lunak dan

memiliki kualitas rendah. Buahnya berbentuk panjang sekitar 20 – 60 cm, ketika

masih muda berwarna hijau, namun setelah tua warnanya berubah menjadi cokelat,

biji berbentuk bulat berwarna cokelat kehitaman dengan sayap biji ringan,

sedangkan kulit biji mudah dipisahkan sehingga meninggalkan biji yang berwarna

putih (Tilong, 2012).

2.1.5 Kegunaan Tumbuhan

Seiring dengan menyebarnya informasi tentang manfaat dan khasiat

tanaman kelor, kelor mulai dibudidayakan untuk diambil polongnya yang dapat

dimakan (Kurniasih, 2013).

Sebagian masyarakat mengenal tanaman kelor sebagai obat tradisional.

Namun ada pula yang hanya mengenalnya sebagai tanaman biasa saja. Kelor

tumbuh dengan cepat dan mudah untuk diolah. Di beberapa negara, tanaman kelor

diolah dalam bentuk makanan seperti tepung daun kelor, bubur, sirop, teh daun

Biji kelor berkhasiat mangatasi muntah atau mual. Biji kelor yang masak

dan kering mengandung pterigospermin yang pekat hingga bersifat germisida.

Biji tua kelor yang dicampur dengan kulit jeruk dan buah pala dapat menjadi

stimulan, stomakhikum, karminatum, dan diuretikum.Biji kelor juga berkhasiat

antitumor, antiinflamasi, mengobati kutil dan penyakit kulit ringan, sariawan,

lambung, demam, dan rematik.Sedangkan biji tua dengan kulit biji kelor bisa

digunakan untuk penjernih air sebagai pengendap atau koagulan (Tilong, 2012).

Ekstrak biji memberikan efek perlindungan yang menurunkan lipid

peroksida hati, antihipertensi, senyawa isothiocyanate thiokarbamate dan glikosids

telah diisolasi dari fraksi etil asetat dari ekstrak etanol polong kelor. Pengolahan

biji dilakukan untuk penggunaan penjernih air, campuran kosmetik dan pembuatan

minyak kelor (Krisnadi, 2012; Kurniasih, 2013).

2.1.6 Daerah Tumbuh

Kelor (Moringa oleifera Lam.) merupakan tanaman perdu yang tinggi

pohonnya dapat mencapai 10 meter, tumbuh subur mulai dari dataran rendah

sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Juga dapat tumbuh dengan

baik pada berbagai jenis tanah kecuali tanah berlempung berat dan menyukai pH

tanah netral sampai sedikit asam (Kurniasih, 2013).

Tanaman kelor tidak hanya dapat tumbuh dan berkembang di India dan

Indonesia saja, tetapi juga di kawasan tropis lainnya di dunia. Kondisi lahan dan

pemeliharaan akan mempengaruhi kandungan unsur hara. Kandungan unsur hara

dalam tanaman berbeda-beda, tergantung pada jenis hara, jenis tanaman,

kesuburan tanah atau jenis tanah, dan pengelolaan tanaman (Kurniasih, 2013;

Secara umum, menurut Kurniasih (2013) parameter lingkungan yang

dibutuhkan tanaman kelor untuk tumbuh dengan baik adalah sebagai berikut:

• Iklim : tropis atau subtropis

• Ketinggian : 0-2000 meter dpl

• Suhu : 25-35°C

• Curah hujan : 250 mm-2000 mm per tahun

• Tipe tanah : berpasir atau lempung berpasir

• pH tanah : 5-9

2.2 Ekstraksi

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut

sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut menggunakan pelarut cair. Simplisia

yang diekstraksi mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang

tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-lain. Senyawa aktif

yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan kedalam golongan

minyak atsiri, alkaloida, flavonoida dan lain-lain. Mengetahui senyawa aktif yang

dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dengan cara yang tepat

(Ditjen POM., 2000).

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai,

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang

tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan

2.2.1 Metode ekstraksi

Menurut Ditjen POM (2000), ada beberapa metode ekstraksi yaitu:

1. Cara dingin

Ekstraksi dengan cara dingin terdiri dari:

a. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstraksian simplisia dengan menggunakan

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruang

(kamar). Maserasi kinetik berarti dilakukan pengadukan yang kontinu

(terus-menerus). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah

dilakukan penyaringan maserat pertama dan maserat selanjutnya..

b. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai

sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur

ruang. Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara,

tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak) terus menerus

sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan.

2. Cara panas

Ekstraksi dengan cara panas terdiri dari:

a. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan

adanya pendingin balik. Umumnya pada metode ini dilakukan pengulangan proses

pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi

b. Sokletasi

Sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan

jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

c. Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada

temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur

40-50°C.

d. Infudasi

Infudasi adalah proses penyarian dengan menggunakan pelarut air pada

temperatur 90oC selama 15 menit.

e. Dekoktasi

Dekoktasi adalah proses penyarian dengan menggunakan pelarut air pada

temperatur 90oC selama 30 menit.

2.3 Bakteri

2.3.1Uraian umum

Nama bakteri berasal dari kata “bakterion” dari bahasa Yunani yang berarti

tongkat atau batang, sekarang nama itu dipakai untuk menyebut sekelompok

mikroorganisme yang bersel satu, berkembangbiak dengan pembelahan diri serta

demikian kecilnya sehingga hanya tampak dengan mikroskop (Dwidjoseputro,

1978). Spesies bakteri dapat dibedakan berdasarkan morfologi (bentuk), komposisi

kimia (umumnya dideteksi dengan reaksi kimia), kebutuhan nutrisi, aktivitas

Ada empat macam fase pertumbuhan mikroorganisme menurut Pratiwi

(2008), yaitu fase lag, fase log (fase esksponensial), fase stasioner, dan fase

kematian.

1. Fase lag

Fase lag merupakan fase adaptasi, yaitu fase penyesuaian mikroorganisme

pada suatu lingkungan baru. Ciri fase lag adalah tidak adanya peningkatan jumlah

sel, yang ada hanyalah peningkatan ukuran sel. Lama fase lag tergantung pada

kondisi dan jumlah awal mikroorganisme dan media pertumbuhan. Bila sel- sel

mikroorganisme diambil dari kultur yang sama sekali berlainan, maka yang sering

terjadi adalah mikroorganisme tersebut tidak mampu tumbuh dalam kultur.

2. Fase log (fase esksponensial)

Fase ini merupakan fase dimana mikroorganisme tumbuh dan membelah

pada kecepatan maksimum, tergantung pada genetika mikroorganisme, sifat

media, dan kondisi pertumbuhan. Sel baru terbentuk dengan laju konstan dan

massa yang bertambah secara eksponensial. Hal yang dapat menghambat laju

pertumbuhan adalah bila satu atau lebih nutrisi dalam kultur habis, sehingga hasil

metabolisme yang bersifat racun akan tertimbun dan menghambat pertumbuhan.

3. Fase stationer

Pada fase ini, pertumbuhan mikroorganisme terhenti dan terjadi

keseimbangan antara jumlah sel yang membelah dengan jumlah sel yang mati.

Terdapat kehilangan sel yang lambat karena kematian diimbangi oleh

pembentukan sel- sel baru melalui pertumbuhan dan pembelahan dengan nutrisi

yang dilepaskan oleh sel- sel yang mati karena mengalami lisis.

Pada fase ini, jumlah sel yang mati meningkat. Faktor penyebabnya adalah

ketidaktersediaan nutrisi dan akumulasi produk buangan yang toksik.

2.3.2Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus termasuk dalam suku Micrococcaceae, merupakan

bakteri gram positif, berbentuk bulat (kokus) atau oval dengan diameter sekitar 1

μm, terdapat tunggal dan berpasangan, secara khas membelah diri pada lebih dari

satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tidak teratur dan menyerupai

buah anggur. Staphylococcus aureus tidak membentuk spora dan termasuk

anaerob fakultatif. Tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik.

Staphylococcus aureus adalah bakteri mesofil dengan suhu pertumbuhan optimum

37oC. Staphylococcus aureushidup sebagai saprofit di dalam saluran-saluran

pengeluaran lendir dari tubuh manusia dan hewan seperti hidung, mulut,

tenggorokan dan dapat pula dikeluarkan pada waktu batuk atau bersin (Supardi

dan Sukamto, 1999).

Gambar 2.Staphylococcus aureus (Todar, 2008)

Menurut Holt (1988), sistematika dari bakteri Staphylococcus aureus yaitu:

Divisi : Schizophyta

Kelas : Schizomycetes

Suku : Micrococcaceae

Genus : Staphylococcus

Spesies : Staphylococcus aureus

muntah, diare, mual, kejang dan kram pada abdominal serta sakit kepala

(ICMSF, 1996).

2.3.3Escherichia coli

Bakteri Escherichia coli umumnya merupakan flora normal saluran

pencernaan tubuh manusia dan hewan. Escherichia coli merupakan bakteri gram

negative berbentuk batang, tidak berkapsul, umumnya mempunyai fimbria dan

bersifat motile. Sel Escherichia coli mempunyai ukuran panjang 2,0-6,0 μm dan

lebar 1,1-1,5 μm, tersusun tunggal, berpasangan, dengan flagella peritikus

(Supardi dan Sukamto, 1999).

Gambar 1 Escherichia coli (Todar, 2008)

Menurut Holt (1988), sistematika dari bakteri Escherichia coli adalah

sebagai berikut:

Divisi : Schizophyta

Suku : Enterobacteriaceae

Genus : Escherichia

Spesies : Escherichia coli

Escherichia coli dapat memproduksi enterotoksin. Organ sasaran

enterotoksin adalah usus kecil dan menyebabkan diare sebagai akibat dari

pengeluaran cairan dan elektrolit (Tim Mikrobiologi FK Brawijaya, 2003).

2.4 Faktor-faktor Pertumbuhan dan Perkembangan Bakteri

Pertumbuhan dan perkembangan bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti zat makanan (nutrisi), temperatur, oksigen dan pH (Pratiwi, 2008).

1. Zat makanan (nutrisi)

Kebanyakan bakteri memerlukan zat-zat anorganik seperti garam-garam

yang mengandung Na, K, Mg, Fe, Cl, S, dan P, sedang beberapa spesies tertentu

masih membutuhkan tambahan mineral seperti Mn dan Mo (Dwijoseputro,1978).

2. Temperatur

Proses pertumbuhan bakteri tergantung pada reaksi kimiawi dan laju reaksi

kimia yang dipengaruhi oleh temperatur. Pada temperatur yang sangat tinggi akan

terjadi denaturasi protein yang bersifat ireversibel, sedang pada temperatur yang

sangat rendah aktivitas enzim akan berhenti. Pada temperatur pertumbuhan

optimal akan terjadi kecepatan pertumbuhan optimal dan dihasilkan jumlah sel

yang maksimal. Menurut Pratiwi, 2008 maka bakteri dapat diklasifikasikan

sebagai berikut:

a. Bakteri psikofil, yaitu bakteri yang dtumbuh pada temperature maksimal

b. Bakteri psikrofil fakultatif, yaitu bakteri yang tumbuh pada temperatur

maksimal 300C, optimal 20-300C,serta dapat tumbuh pada 00C.

c. Bakteri termofil, yaitu bakteri yang tumbuh pada temperatur minimal 450C,

optimal 55-600C, optimal 55-650C, maksimal pada temperatur 1000C.

d. Bakteri mesofil, yaitu bakteri yang dapat tumbuh pada temperatur minimal

15-200C, maksimal 450C, optimal pada 20-450C.

3. Oksigen

Berdasarkan kebutuhan oksigen, dikenal mikroorganisme yang bersifat

aerob dan anaerob. Mikroorganisme aerob memerlukan oksigen untuk bernafas,

sedangkan mikroorganisme anaerob tidak memerlukan oksigen, adanya oksigen

justru akan menghambat pertumbuhannya (Pratiwi, 2008).

4. pH

pH merupakan indikasi penurunan ion hydrogen, peningkatan dan

penurunan konsentrasi ion hydrogen dapat menyebabkan timbulnya ionisasi

gugus-gugus dalam protein, asam amino, dan karboksilat. Hal ini dapat

menyebabkan denaturasi protein yang mengganggu pertumbuhan sel.

Mikroorganisme asidofil tumbuh pada kisaran pH 1,0-5,5; mikroorganisme

neutrofil tumbuh pada kisaran pH 5,5-8,0; mikroorganisme alkalofil tumbuh pada

pH 8,5-11,5 sedangkan mikroorganisme alkalofil eksterm tumbuh pada pH kisaran

≥10.

2.5 Morfologi Bakteri

Berdasarkan morfologinya bakteri dapat dibedakan atas tiga bagian yaitu:

Basil adalah bakteri yang mempunyai bentuk batang atau silinder dan

membelah dalam satu bidang, berpasangan ataupun bentuk rantai pendek atau

panjang.

Basil dapat dibedakan atas:

- Monobasil yaitu basil yang terlepas satu sama lain dengan kedua ujung tumpul.

- Diplobasil yaitu basil yang bergandeng dua dan kedua ujungnya tumpul.

- Streptobasil yaitu basil yang bergandengan panjang dengan kedua ujung tajam.

Adapun contoh bakteri dengan bentuk basil yaitu Eschericia coli, Bacillus

anthracis, Salmonella typhimurium, Shigella dysentriae (Pelczar, et al., 1988).

b. Bentuk kokus

Kokus adalah bakteri yang bentuknya seperti bola-bola kecil, ada tunggal

dan ada yang berpasang-pasangan.

Bentuk kokus ini dapat dibedakan atas:

- Diplokokus yaitu kokus yang bergandeng dua.

- Tetrakokus yaitu kokus yang mengelompok empat.

- Stafilokokus yaitu kokus yang mengelompok dan membentuk anggur.

- Streptokokus yaitu kokus yang bergandengan panjang menyerupai rantai.

- Sarsina yaitu kokus yang mengelompok seperti kubus.

Adapun Contoh bakteri dengan bentuk kokus yaitu Staphylococcus aureus,

Sarcina luten, Diplococcus pneumonia (Volk and Wheeler, 1993).

c.Bentuk spiral

Spiral apat dibedakan atas:

- Spiral yaitu menyerupai spiral atau lilitan.

- Spirochaeta yaitu menyerupai bentuk spiral, bedanya dengan spiral dalam

kemampuannya melenturkan dan melengkukkan tubuhnya sambil bergerak.

Adapun Contoh bateri dengan bentuk spiral yaitu Vibrio cholerae,

Spirochaeta palida (Volk and Wheeler, 1993).

2.6 Pengujian Aktivitas Antimikroba

Pengukuran aktivitas antimikroba dapat dilakukan dengan metode difusi

atau dengan metode dilusi.

a. Metode dilusi

Metode ini digunakan untuk mengukur kadar hambat minimum (KHM)

dan kadar bunuh minimum (KBM). Cara yang dilakukan yaitu dengan membuat

seri pengenceran agen antimikroba pada media yang telah ditambahkan dengan

mikroba uji. Larutan uji agen antimkroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih

tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang

ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media tanpa

penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan diinkubasi selama 18 – 24

jam. Media yang tetap terlihat jernih setelah diinkubasi ditetapkan sebagai KBM

(Pratiwi, 2008).

b. Metode difusi agar

Metode yang paling sering digunakan yaitu metode difusi agar, lazimnya

dikenal dengan sebutan test Kirby & Bauer. Disc yang agen antimiroba diletakkan

pada media agar yang telah ditanami oleh mikroorganisme yang akan berdifusi

mikroorganisme oleh agen antimikroba pada pertumbuhan media agar (Pratiwi,

2008).

c. Turbidimetri

Turbidimetri merupakan metode yang cepat untuk menghitung jumlah

bakteri dalam suatu larutan menggunakan spektrofotometer.Bakteri menyerap

cahaya sebanding dengan volume total sel (ditentukan oleh ukuran dan

jumlah).Ketika mikroba bertambah jumlahnya, semakin besar ukurannya dalam

biakan cair maka terjadi peningkatan kekeruhan dalam biaka.Kekeruhan dapat

disebut optical density (absorpsi cahaya, biasanya diukur pada panjang gelombang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berbagai macam penyakit disebabkan oleh bakteri ditemukan di Indonesia

terutama disebabkan oleh kurangnya kebersihan. Penanganan penyakit yang

disebabkan oleh bakteri selama ini lebih banyak menggunakan obat – obat sintetik

dengan berbagai efek samping yang ditimbulkan. Oleh sebab itu perlu adanya

pengobatan alternatif dengan memanfaatkan bahan-bahan alamiah di sekitar kita.

Pemanfaatan tanaman obat merupakan warisan nenek moyang sejak dulu kala.

Eksplorasi dan budidaya tanaman obat terus dikembangkan dengan tujuan jangka

panjang mengurangi impor bahan baku obat sintetik demi menghemat devisa

negara. Salah satu tanaman yang berkhasiat obat adalah kelor(Kiswandono, 2008).

Di Indonesia daun kelor muda banyak dimanfaatkan sebagai bahan sayuran

oleh sebagian besar penduduk kampung atau desa. Tanaman kelor juga sudah

dikenal luas di lingkungan pedesan sebagai tanaman obat berkhasiat (IKAPI,

2008).

Masyarakat mulai memanfaatkan bagian-bagian tanaman kelor dalam

bentuk segar maupun kering yang kemudian diolah berdasarkan peruntukannya,

misalnya simplisia biji kelor yang dimanfaatkan untuk campuran kosmetik dan

pembuatan minyak kelor (Kurniasih, 2013).

Biji kelor berkhasiat mangatasi muntah atau mual. Biji kelor yang masak

dan kering mengandung pterigospermin yang pekat hingga bersifat

terhadap bakteri Gram positif dan negative.Pterygospermin sebagai senyawa aktif

dalam kelor yang menyebabkan reaksi anti bakteri.Pterygospermin merupakan

senyawa yang tidak stabil, mempunyai titik didik rendah, dan dengan mudah dapat

berubah menjadi benzil isotiosianat (BIT).4-(α-L-rhamnopyranosyloxy)benzyl

isothiocyanate, pterygospermin, dan 4-(α-L-rhamnopyranosyloxy) benzyl

glucosinolate merupakan senyawa antimikroba (Eilert et al. dalam Fahey, 2005).

Penelitian yang dilakukan Moyo, et al. (2012) biji kelor memiliki aktivitas

antimikroba terhadap beberapa bakteri Gram negatif diantaranya adalah

Escherichia coli.Biji kelor mengandung senyawa metabolit sekunder seperti

minyak atsiri, polifenol, dan saponin yang memiliki potensi sebagai antibakteria

dan antifungal.Fuglie (2001) menyatakan bahwa biji kelor (M. oleifera Lamk.)

mengandung saponin 5% dan triterpenoid 5%. Polifenol dan saponin telah

diketahui dapat merusak sel bakteri dengan cara menghambat sintesis protein dan

merusak membran sel.

Tanaman kelormerupakan tanaman paling kaya nutrisi, vitamin, mineral,

anti-oksidan tertinggi dan asam amino esensial lengkap (Krisnadi,

2012).Kelebihan biji kelor sebagai koagulan dibanding koagulan kimia yang biasa

digunakan seperti tawas adalah kemampuannya untuk mengendapkan berbagai ion

logam terlarut dan bakteri-bakteri berbahaya yang diperoleh di lingkungan sekitar

kita (Suriawiria, 2003).

Biji kelor mengandung senyawa bioaktif rhamnosyloxy-benzil-isotiosianat,

yang mampu menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung

sangat potensial digunakan sebagai koagulan alami untuk membersihkan air layak

minum (Sutherland, 1994).

Hasil penelitian Madsen dan Dchulundt serta Grabow, dkk., menunjukkan

bahwa serbuk biji kelor mampu menumpas bakteri Escherichia coli, Streptocoocus

faecalis dan Salmonella typymurium, sehingga di Afrika biji kelor dimanfaatkan

untuk mendeteksi pencemaran air oleh bakteri-bakteri. Menurut Faizi, et al.,

(1998) Thiokarbamat dan glikosida isotiosianat telah diisolasi dari fraksi etil asetat

dari ekstrak etanol biji kelor. Biji kelor memiliki protein spesifik untuk melindungi

kulit dan rambut dan juga memiliki khasiat sebagai antibakteri( Olsen, 1987;

Madsen, et al., 1987).

Pembuatan ekstrak etanol dari simplisia secara perkolasi, uji golongan

senyawa kimia terhadap simplisia, pembuatan larutan uji ekstrak etanol dengan

berbagai konsentrasi, serta uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol biji kelor

terhadap bakteri Gram positif (Staphylococcus aureus) dan Gram negatif

(Escherichia coli) dengan metode dilusi. Karakteristik simplisia biji kelor

dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan kadar dan pengujian yang tertera

dalam FHI (Farmakope Herbal Indonesia) (Kemenkes RI., 2011).

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian uji aktivitas

antibakteri ekstrak etanol biji kelor (Moringa oleifera L.) terhadap bakteri

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan metode dilusi dengan

perhitungan Kadar Hambat Minimal (KHM) dan Kadar Bunuh Minimal (KBM) .

1.2 Perumusan Masalah

a) golongan senyawa kimia apa saja yang terdapat pada biji kelor?

b) berapakah konsentrasi hambat minimum dan konsetrasi bunuh minimum ekstrak

etanol biji kelor yang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan metode dilusi?

1.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

a) golongan senyawa kimia yang terdapat di dalam biji kelor adalah glikosida,

steroid/triterpenoid, flavonoid, alkaloid,tanin dan saponin.

b) ekstrak etanol biji kelor mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan cara menentukan konsentrasi

hambat minimum (KHM) dan konsentrasi bunuh minimum (KBM).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a) untuk mengetahui karakteristik simplisia biji kelor.

b) untuk mengetahui golongan senyawa kimia yang terdapat di dalam biji kelor.

c) untuk mengetahui konsentrasi hambat minimum (KHM) dan konsentrasi bunuh

minimum ekstrak etanol biji kelor terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan yaitu sebagai informasi tentang

karakteristik simplisia, golongan senyawa kimia dan aktivitas antibakteri dari

UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL BIJI KELOR (Moringa oleifera Lam.) TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus DAN

Escherichia coli

ABSTRAK

Kelor (Moringa oleifera Lam.) merupakan tanaman yang sangat bernilai bagi tubuh, karena tingginya kandungan nutrisi dan mineral serta bermanfaat bagi kesehatan. Biji kelor berkhasiat mangatasi muntah atau mual. Biji kelor yang masak dan kering mengandung pterigospermin yang pekat hingga bersifat germisida. Pterigospermin menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap bakteri

Gram positif dan negatif Biji buah kelor juga mengandung senyawa bioaktif rhamnosyloxy-benzil-isothiocyanate, yang mampu menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam. Kemampuannya untuk mengendapkan berbagai ion logam terlarut dan bakteri-bakteri berbahaya seperti bakteri Escherichia coli, Streptocoocus faecalis dan Salmonella typymurium.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol biji kelor (Moringa oleifera Lam.) terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan metode dilusi untuk mengetahui Kadar Hambat Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh Minimum (KBM).

Hasil karakterisasi simplisia meliputi kadar air 2,62%, kadar sari yang larut dalam air 19,27%, kadar sari yang larut dalam etanol 16,20%, kadar abu total 5,73% dan kadar abu yang tidak larut dalam asam 1,78%. Hasil skrining fitokimia terhadap serbuk simplisia biji diperoleh adanya senyawa golongan steroid/triterpen, flavonoid, glikosida, alkaloid dan saponin.

Hasil uji ekstrak biji kelor memiliki aktivitas antibakteri untuk menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan konsentrasi hambat minimum masing masing adalah 200 mg/mL dan 100 mg/mL serta konsentrasi bunuh minimum untuk bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli adalah 500 mg/mL dan 400 mg/mL dilihat dari tidak adanya pertumbuhan koloni pada media agar pada masing masing bakteri.

ANTIBACTERIAL ACTIVITY TEST OF ETHANOL EXTRACT OF MORINGA SEEDS (Moringa oleifera Lam.) AGAINST Staphylococcus

aureus AND Escherichia coli

ABSTRACT

Kelor, Moringa oleifera Lam. (Moringaceae) is a highly valued plant for

whole body, because it has a high nutritional value. Moringa seeds contain

bioactive compounds rhamnosyloxy - benzyl - isothiocyanate , which is able to neutralize the particles of mud as well, so it could potentially be used as a natural coagulant to clean water . Its ability to precipitate many metal ions dissolved and harmful bacteria such as Escherichia coli , and Salmonella typymurium

Streptocoocus faecalis .

This study aims to determine and tesing antibacterial activity moringa seed (Moringa oleifera Lam.) ethanol extract Against Staphylococcus aureus and

Escherichia coli with liquid dilution method in the calculation of minimum

inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC). The result of simplex characterization obtained water value of 2.62% , the water soluble extract value content 19.27 % , the ethanol soluble extract value 16.20 % , the total ash content of 5.73% and the total ash value and the acid insoluble ash value 1.78 % . The result ofphytochemical screening is steroids / triterpenes, flavonoids, glycosides, alkaloids and saponins.

It was concluded that the extract of moringa seeds have antibacterial activity to inhibit the bacterium Staphylococcus aureus and with the minimum inhibitory concentration (MIC ) is 200 mg / mL Escherichia coli the concentration is 100 mg / mL and minimum bactericidal concentration (MBC) from each bacteries are 500 mg / mL and 400 mg / mL can be showed from agar media (Nutrient agar) that there is no growth in.

UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL BIJI

KELOR (Moringa oleifera Lam.) TERHADAP Escherichia coli

DAN Staphylococcus aureus

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Farmasi

Universitas Sumatera Utara