ANALISIS BIAYA MANFAAT PERDAGANGAN KARBON

BAGI PETANI GERAKAN MENABUNG POHON

(Studi Kasus: Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta)

RAISA AURORA

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Biaya Manfaat Perdagangan Karbon Bagi Petani Gerakan Menabung Pohon (Studi Kasus: Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2014

ABSTRAK

RAISA AURORA. Analisis Biaya Manfaat Perdagangan Karbon Bagi Petani Gerakan Menabung Pohon (Studi Kasus: Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta). Dibimbing oleh AKHMAD FAUZI dan ASTI ISTIQOMAH.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Gerakan Menanam 1 Milyar Pohon sejak tahun 2011 dalam upaya mengurangi laju deforestasi. Pertamina Foundation, di bawah PT. Pertamina (Persero), turut serta dengan mengadakan program Gerakan Menabung Pohon (GMP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kelayakan finansial dan ekonomi dari Gerakan Menabung Pohon Pertamina Foundation dengan petani sebagai pelaku usaha. Analisis kelayakan dilakukan dalam dua skenario yaitu tanpa perdagangan karbon dan dengan perdagangan karbon. Adapun penelitian dilakukan di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Di Desa Neglasari terdapat 50 petani yang terlibat dalam GMP. Pohon yang ditanam berjenis Sengon sebanyak 875.891 bibit dengan luas lahan 106,4 ha. Selain itu terdapat tumpang sari berupa tanaman teh. Menghitung penyerapan CO2 oleh pohon Sengon menggunakan persamaan allometrik Y=0,1479 D2,2989. Harga karbon yang digunakan adalah US$ 10/tCO2. Estimasi nilai ekonomi total dari penyerapan karbon oleh pohon Sengon adalah Rp 29.879.682.098,-. Mekanisme perdagangan karbon antara petani GMP dengan perusahaan yang membeli dibantu oleh verifikator dari Pertamina Foundation. Perdagangan karbon dilakukan setiap setahun sekali terhitung mulai bulan tanam dari pohon Sengon. Dari aspek finansial, NPV dari GMP yang diperoleh petani adalah Rp 43.966.108.863,-; Net B/C yaitu 2,2; IRR sebesar 45%. Sementara apabila petani terlibat dalam perdagangan karbon maka NPV yang diperoleh adalah Rp 66.813.416.910,-; Net B/C yaitu 5; IRR sebesar 67%. Dari aspek ekonomi, NPV adalah Rp 112.013.695.125,-; Net B/C yaitu 10; IRR sebesar 104%. Dengan demikian petani di Desa Neglasari layak untuk melanjutkan program GMP, serta lebih baik bila terlibat dalam perdagangan karbon.

Saving Trees Movement (Case Study: Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta). Supervised by AKHMAD FAUZI and ASTI ISTIQOMAH.

The Indonesian government has launched Gerakan Menanam 1 Milyar Pohon (Planting 1 Billion Trees Movement) since 2011 in an effort to reduce the rate of deforestation. Pertamina Foundation, under PT. Pertamina (Persero), has been participating with program Gerakan Menabung Pohon (GMP). This study aims to analyze the financial and economic feasibility of Gerakan Menabung Pohon Pertamina Foundation, with farmers as the entrepreneurs. Feasibility analysis is done in two scenarios: without carbon trading and with carbon trading. The research conducted in Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. In Neglasari there are 50 farmers participated in the GMP. There are 875.891 seeds of Sengon planted in 106.4 ha land area. In addition there are also tea plant intercropping. Calculating the CO2 absorption by the tree Sengon using allometric equation Y = 0.1479 D2,2989. Carbon price used is $ 10 / tCO2. Estimation of the total economic value of carbon sequestration by trees Sengon is Rp 29.879.682.098, -. The mechanism of carbon trading between farmers GMP with buyers would have been aided by verifiers from Pertamina Foundation. Carbon trading should have been done once a year starting in the planting of Sengon. From the financial aspect, the NPV of GMP is Rp 43.966.108.863,-; Net B / C is 2,2; IRR is 45%. Meanwhile, if farmers are involved in carbon trading, the NPV obtained is Rp 66.813.416.910, -; Net B / C is 5; IRR of 67%. From the economic aspect, the NPV is Rp 112.013.695.125, -; Net B / C is 10; IRR is 104%. Thus farmers in Neglasari feasible to continue the program of GMP, as well as better when involved in carbon trading.

ANALISIS BIAYA MANFAAT PERDAGANGAN KARBON

BAGI PETANI GERAKAN MENABUNG POHON

(Studi Kasus: Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta)

RAISA AURORA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada

Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Analisis Biaya Manfaat Perdagangan Karbon Bagi Petani Gerakan Menabung Pohon (Studi Kasus: Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta)

Nama : Raisa Aurora

NIM : H44090033

Disetujui oleh

Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc Asti Istiqomah, S.P, M.Si

Pembimbing I Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T Ketua Departemen

PRAKATA

Penulisan skripsi dengan tema “Analisis Biaya Manfaat Perdagangan

Karbon Bagi Petani Gerakan Menabung Pohon (Studi Kasus: Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta)” adalah bentuk pematangan ilmu setelah menjalani perkuliahan. Penulis dapat menuangkan dan meleburkan ide untuk mencari solusi peningkatan kesejahteraan petani hutan melalui perdagangan karbon. Pada akhirnya, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc dan Ibu Asti Istiqomah S.P, M.Si

selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Orang tua saya Ir. Abubakar Suis dan dra. Jenny Rianita Nasution yang terus memberikan doa, dukungan dan semangat selama saya melakukan penelitian.

3. Bapak Wahyudin Akbar dari Pertamina Foundation yang telah memberikan izin agar saya dapat melakukan penelitian di Pertamina Foundation.

4. Bapak Andi Samyanugraha dari Dewan Nasional Perubahan Iklim dan Bapak I Wayan Susi Dharmawan dari Puslitbang Kehutanan yang telah memberi arahan terkait penelitian saya.

5. Mas Khoiron, selaku verifikator dari Gerakan Menabung Pohon Pertamina Foundation.

6. Bapak Auh Solehuddin, relawan Gerakan Menabung Pohon Pertamina Foundation di Kabupaten Purwakarta yang telah bersedia membantu saya. 7. Bapak Hilman Fauzi, koordinator petani Gerakan Menabung Pohon di

Desa Neglasari yang telah bersedia untuk diwawancarai.

8. Teman-teman di ESL 47 dan ESL 46, Anggriani Oktavia, Entin Febriana, Shiraz Fayezza, Shara Santa Yolene, La Ode Abdul Ma’ruf, Hilman Firdaus. Serta teman-teman sebimbingan, Amalia Emannulisa, Apriska Sagita, Amalia Retnasari, Dimas Cahyono, Bayu Windiharto, Daeng Tidar Maulani yang telah memberikan saran-saran terkait penelitian saya.

9. Teman-teman di tempat kost Fricy, Muhana Nurul serta Lessya Agnes yang selalu mengusir kejenuhan saya.

10.Sahabat saya di Universitas Indonesia, Hanna Vita Paulana, Nur Intan Pratiwi, Popy Oktaviabri, dan Annisa Noorhidayati yang mau menyempatkan diri datang ke seminar saya.

Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Bogor, Agustus 2014

DAFTAR ISI

1.4 Ruang Lingkup Penelitian ... 6

1.5 Manfaat Penelitian... 6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pasar Karbon Sukarela ... 7

2.1.1 Skema Karbon Nusantara ... 7

2.2 Pembayaran Jasa Ekosistem ... 8

2.3 Metode Benefit Transfer ... 11

2.4 Metode Deskriptif ... 12

2.5 Analisis Biaya Manfaat ... 13

2.5.1 Net Present Value ... 13

2.5.2 Net Benefit Cost Ratio ... 13

2.5.3 Internal Rate of Return ... 14

2.5.4 Switching Value ... 14

2.6 Penelitian Terdahulu ... 14

BAB 3 KERANGKA PEMIKIRAN ... 17

BAB 4 METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi Penelitian ... 19

4.2 Jenis dan Sumber Data ... 19

4.3 Metode Pengambilan Data ... 20

4.4 Metode Analisis Data ... 21

BAB 5 GAMBARAN UMUM 5.1 Keadaan Geografis ... 25

5.2 Keadaan Penduduk ... 26

5.3 Gerakan Menabung Pohon Pertamina Foundation... 26

5.4 Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari... 28

BAB 6 HASIL DAN PEMBAHASAN 6.1 Estimasi Nilai Ekonomi Penyerapan Karbon Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta ... 29

6.2 Analisis Biaya Manfaat Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari tanpa dan dengan Klaim Karbon ... 33

6.3 Mekanisme Pengajuan Klaim Karbon oleh Petani ke Skema Karbon Nusantara ... 45

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN... 49

DAFTAR PUSTAKA ... 50

vii

DAFTAR TABEL

No Halaman

1.1 Luas Lahan GMP di Sejumlah Kabupaten tahun 2013 ... 4

2.1 Daftar Penelitian Terdahulu ... 16

4.1 Sumber dan Analisis Data Penelitian ... 21

6.1 DBH Sengon di Tiap Tingkatan Umur ... 30

6.2 Serapan CO2 Pohon Sengon di Tiap Tingkatan Umur ... 30

6.3 Harga Karbon Pohon Sengon di Tiap Tingkatan Umur ... 31

6.4 Serapan tCO2 Pohon Sengon ... 32

6.5 Harga Karbon Pohon Sengon di Tiga Tingkat Harga ... 32

6.6 Analisis Finansial Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari ... 37

6.7 Switching Value Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari ... 47

6.8 Analisis Finansial Gerakan Menabung Pohon tanpa Tumpang Sari ... 39

6.9 Analisis Finanial Usaha Perkebunan Sengon di Desa Neglasari ... 40

6.10 Harga Sosial Pohon Sengon di Desa Neglasari ... 41

6.11 Harga Sosial Teh di Desa Neglasari ... 41

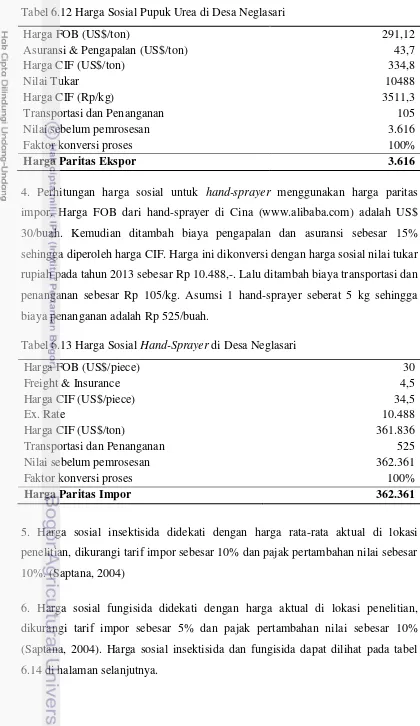

6.12 Harga Sosial Pupuk Urea di Desa Neglasari ... 42

6.13 Harga Sosial Hand-sprayer di Desa Neglasari ... 42

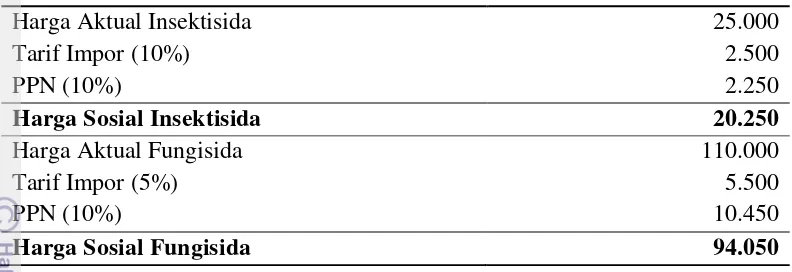

6.14 Harga Sosial Insektisida dan Fungisida di Desa Neglasari ... 43

6.15 Harga Sosial Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar tahun 2013 ... 43

6.16 Analisis Ekonomi Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari ... 45

DAFTAR GAMBAR

No Halaman 2.1 Prinsip Pembayaran PES ... 93.1 Kerangka Pemikiran Penelitian ... 18

DAFTAR LAMPIRAN

No Halaman

1. Kuesioner Penelitian ... 53 2. Serapan Karbon Dioksida Pohon Sengon Gerakan Menabung Pohon

di Desa Neglasari ... 59 3. Contoh Buku Tabungan Karbon bagi Petani ... 60 4. Analisis Finansial Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari ... 61 5. Analisis Finansial Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari

dengan Perdagangan Karbon ... 62 6. Analisis Finansial Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari

tanpa Tumpang Sari ... 63 7. Analisis Finansial Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari

tanpa Tumpang Sari dan dengan Perdagangan Karbon... 64 8. Analisis Finansial Usaha Perkebunan Pohon Sengon di Desa

Neglasari ... 65 9. Analisis Finansial Usaha Perkebunan Pohon Sengon di Desa

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kerusakan hutan menjadi perhatian utama negara-negara di dunia terkait dengan perubahan iklim. Kemampuan hutan untuk menyerap emisi gas buangan ke atmosfer terus menurun karena masalah deforestasi. Indonesia juga berupaya untuk menekan laju deforestasi hutan. Hingga tahun 2011, laju kerusakan hutan di Indonesia dinilai memprihatinkan. Kerusakan hutan sekitar 0,7 juta hektar per tahun, sedangkan kemampuan pemulihan lahan yang telah rusak sekitar 0,5 juta hektar per tahun (Asdhiana, 2011). Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kemudian mengambil langkah tegas menanggulangi masalah deforestasi dengan mencanangkan Gerakan Menanam 1 Milyar Pohon yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia no. P-41/Menhut-II/2013. KLH berusaha meningkatkan kesadaran dan mengajak masyarakat Indonesia berperan serta dalam pelestarian hutan. Sejumlah daerah di Indonesia turut serta melakukan gerakan ini dengan pembuatan kebun bibit rakyat, pembangunan persemaian modern di ibukota provinsi dan kabupaten, penanaman 1 milyar pohon di daerah-daerah dan kegiatan penghijauan lainnya. (Gerakan Indonesia Menanam, 2013)

Kegiatan aforestasi maupun reboisasi bermanfaat dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Penurunan emisi gas rumah kaca juga telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 61 tahun 2011. Penurunan emisi gas rumah kaca dapat memberikan insentif bagi masyarakat yang diatur dalam skema perdagangan karbon. Sebuah LSM bernama AMBIO di Meksiko telah mengembangkan proyek kehutanan berbasis masyarakat sebagai upaya penurunan emisi gas. Proyek tersebut melibatkan petani untuk melakukan reboisasi dan aforestasi, kemudian memberikan insentif melalui perdagangan karbon kepada petani. Petani-petani, perusahaan maupun individu lainnya yang ingin terlibat dalam Gerakan Menanam 1 Milyar Pohon sebaiknya juga memperoleh insentif melalui perdagangan karbon.

tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Instrumen ekonomi dijelaskan sebagai seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah dan masyarakat ke arah pelestarian lingkungan hidup.

Gerakan Menabung Pohon (GMP) yang dicetuskan Pertamina Foundation merupakan salah satu proyek kehutanan berbasis masyarakat. Proyek ini sudah berjalan sejak tahun 2011 dan perkembangannya setiap saat dipantau melalui situs twitgreen.com. Proyek ini tidak sebatas penanaman tetapi juga dipelihara secara pendampingan kewirausahaan 1 siklus yang nanti hasilnya minimal 70% untuk petani, 5% untuk pengembangan desa, 5% untuk Pertamina Foundation, dan 20% untuk relawan.

Konsep Menabung Pohon adalah menyediakan tabungan bagi masyarakat melalui penanaman pohon. Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang berada pada level ekonomi menengah ke bawah. Melalui program tabung pohon ini, masyarakat yang menjadi relawan dan petani berkomitmen untuk memelihara pohon hingga tahap produksi untuk kemudian dipanen hasilnya. Jenis pohon yang ditanam merupakan pohon yang bernilai ekonomis dalam waktu relatif singkat. Seperti pohon Sengon dan Jabon yang sudah dapat dimanfaatkan kayunya setelah berumur 5 tahun.

Penebangan dilakukan dengan sistem tebang pilih. Setiap satu pohon yang ditebang, maka petani berkewajiban untuk menanam satu pohon lagi. Sehingga luas lot yang dimiliki petani akan terus melebar ke daerah lainnya. Keuntungan dari hasil penjualan kayu yang nantinya menjadi tabungan bagi petani. Kewajiban menanam pohon baru sudah diatur dalam perjanjian dengan PF.

3

Sehingga dirasa perlu memperkenalkan metode klaim karbon kepada petani program GMP. Petani dapat memperoleh insentif dari kegiatan penanaman pohon yang menurunkan emisi gas rumah kaca. Insentif ini diperkirakan dapat menutupi biaya yang dikeluarkan petani setiap tahunnya untuk perawatan pohon.

Dalam perhitungan nilai karbon yang diperdagangkan perlu metode yang teruji untuk mengukur penyerapan emisi karbon. Salah satunya menggunakan teknologi citra satelit yang dapat mengukur tingkat penyerapan karbon dari jenis pohon yang berbeda. Teknologi ini cukup mahal dan sulit untuk diperkenalkan kepada masyarakat awam. Metode lainnya menggunakan perhitungan alometrik yang mengambil sampel pohon untuk perhitungan biomassa. Metode ini perlu penelitian di laboratorium. Namun sejumlah penelitian telah merumuskan perhitungan untuk setiap jenis pohon dalam kemampuan menyerap karbon. Perhitungan ini dapat menghitung besar penyerapan karbon dari besar diameter pohon dan umurnya.

Klaim karbon ini dapat dijual ke perusahaan atau badan usaha milik pemerintah melalui Skema Karbon Nusantara (SKN). Indonesia memang belum memiliki pasar karbon domestik, namun Dewan Nasional Penanggulangan Iklim (DNPI) telah merancang SKN sebagai mekanisme sertifikasi dan registrasi hasil kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca. SKN ini bersifat sukarela sehingga tidak ada paksaan bagi siapa pun. Selain itu, mekanisme perdagangan karbon tidak diatur oleh SKN melainkan menjadi tanggung jawab antara pembeli dan penjual. SKN hanya mencatat jumlah unit karbon yang diperjualbelikan.

1.2 Perumusan Masalah

Program Menabung Pohon merupakan upaya Pertamina Foundation (PF) untuk mendukung program pemerintah (Gerakan Menanam 1 Milyar Pohon). Program ini tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian alam tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Masyarakat yang menjadi relawan mencari lahan dan mengajak petani dan pemilik lahan untuk bergabung dengan program menabung pohon PF.

Program ini terbagi dalam lima tahap yaitu tahap pemeliharaan, tahap produksi, tahap pemanenan, tahap pemasaran dan tahap bagi hasil. Tahap pemeliharaan adalah tahap penanaman pohon hingga usia dapat diambil manfaat ekonominya. Tahap produksi meliputi tebang pilih pada sebagian pohon, penggantian dengan tanaman tertentu dan lain-lain untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan lingkungan pohon. Pada dua tahap awal inilah jasa lingkungan sudah dapat diperoleh manfaatnya. Jasa lingkungan seperti penyerap karbon dan konservasi air termasuk dalam manfaat ekonomi yang belum disadari masyarakat. Keuntungan melalui perdagangan karbon dapat menjadi tabungan harian bagi petani sebelum tahap pemanenan dan pemasaran. Mekanisme ini menempatkan PF sebagai perantara klaim kepada pasar karbon sukarela.

Hasil penjualan kayu diperoleh di tahap akhir, yaitu tahap bagi hasil. Petani mendapat 70% dari hasil penjualan, 5% untuk pengembangan desa, 5% untuk Pertamina Foundation, dan 20% untuk relawan.

Luas lahan GMP di Kabupaten Purwakarta merupakan luas lahan terbesar kedua dari seluruh wilayah GMP. Aksesibilitas ke Kabupaten Purwakarta juga terjangkau sehingga dipilih menjadi tempat tujuan penelitian. Luas lahan secara detail dapat dilihat di Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Luas Lahan GMP di Sejumlah Kabupaten

Daerah Luas Lahan (m2)

Karawang 577.29

Pasuruan 0.09

Purwakarta 1750.31

Banyuwangi 0.03

Blitar 0.03

Gresik 0.06

5

Daerah Luas Lahan (m2)

Cianjur 1274.67

Garut 17

Konawe Selatan 228.62

Kulonprogo 28.37

Probolinggo 0.63

Sukabumi 803.55

Sumedang 800.05

Kebumen 527.84

Lamongan 0.06

Malang 0.06

Mojokerto 0.06

Purworejo 247.09

Semarang 85.25

Tuban 0.03

Sumber: Rekap Data Pembayaran Lot 2012-3013 Pertamina Foundation, 2013

Lokasi penelitian dilakukan di lahan GMP di Desa Neglasari, Kabupaten Purwakarta. Di desa ini, warga yang terlibat di dalamnya memiliki latar belakang profesi sebagai petani sengon. Lahan GMP di Desa Neglasari juga terdapat tumpang sari berupa tanaman teh. Program GMP di Desa Neglasari ini sudah berjalan sejak Desember 2012. Program GMP di Desa Neglasari berjalan cukup baik sehingga dapat menjadi contoh apabila diterapkan mekanisme klaim karbon

Beberapa permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Berapa estimasi nilai ekonomi potensi penyerapan karbon dari lahan Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari, Kabupaten Purwakarta? 2. Bagaimana analisis biaya manfaat Gerakan Menabung Pohon dari sudut

pandang petani dengan dan tanpa klaim karbon?

3. Bagaimana mekanisme yang dapat digunakan petani untuk mengajukan klaim karbon ke Skema Karbon Nusantara melalui Pertamina Foundation sebagai perantara?

1.3 Tujuan Penelitian

Pertamina Foundation sebagai rekomendasi kepada pihak Pertamina Foundation. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengestimasi potensi penyerapan karbon dari lahan Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari, Kabupaten Purwakarta.

2. Menganalisis biaya manfaat Gerakan Menabung Pohon dari sudut pandang petani dengan dan tanpa klaim karbon.

3. Merancang mekanisme yang dapat digunakan petani untuk mengajukan klaim karbon ke Skema Karbon Nusantara melalui Pertamina Foundation sebagai perantara.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan melihat pengaruh perdagangan karbon pada peningkatan pendapatan petani Gerakan Menabung Pohon. Penelitian ini mengambil sampel di desa Neglasari, kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta memiliki lahan terluas kedua dalam Program Menabung Pohon, sementara desa Neglasari adalah desa yang menjalankan proyek dengan hasil berkelanjutan. Membandingkan hasil analisis biaya manfaat Gerakan Menabung Pohon bagi petani tanpa perdagangan karbon dan dengan perdagangan karbon. Kemudian merancang pengajuan klaim karbon difasilitasi Skema Karbon Nusantara.

1.5 Manfaat Penelitian

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pasar Karbon Sukarela

Skema perdagangan karbon adalah hasil perundingan dalam Protokol Kyoto sebagai upaya negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi gas. Perdagangan karbon menempatkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang sebagai pembeli dan negara-negara berkembang sebagai penjual. Pembeli akan membayarkan sejumlah uang sesuai besar emisi gas yang berhasil dikurangi pihak penjual. Sementara penjual bertanggung jawab mengurangi emisi gas yang dihasilkan negaranya untuk memperoleh sejumlah dana.

Berbagai skema perdagangan karbon dikembangkan termasuk di antaranya adalah Clean Development Mechanism (CDM) dan REDD+. Sementara pasar karbon yang tidak diatur tergabung dalam pasar karbon sukarela. Berbeda dengan pasar karbon yang diatur, pasar karbon sukarela tidak terikat pada mandat yang berlaku. Sehingga ada berbagai metode transaksi karbon dapat digunakan antara penjual dan pembeli.

Pasar karbon sukarela banyak dikritik karena tidak memiliki transparansi yang jelas apabila karbon yang diperdagangkan benar-benar telah mengurangi emisi di udara. Namun keuntungan dari pasar karbon adalah biaya transaksi yang relatif lebih rendah. Kollmuss, et al. (2008) dalam Duinker (2009) memaparkan untuk memperoleh izin proyek carbon offset dari CDM Executive Board setidaknya membutuhkan lebih dari US$ 350.000.

Meski menuai pro dan kontra terkait masalah transparansi, pasar karbon sukarela mendapat dukungan positif dalam hal mendidik masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelestarian lingkungan. Siapa pun dapat melakukan perdagangan karbon dalam pasar karbon, tidak hanya antar negara, tetapi juga antar perusahaan atau antar individu.

2.1.1 Skema Karbon Nusantara

alternatif mekanisme pembiayaan bagi mitigasi perubahan iklim dan pencapaian target pengurangan emisi di Indonesia. Proyek yang dapat menurunkan emisi karbon, baik dilakukan perorangan atau lembaga bisa mengajukan sertifikasi ke SKN.

SKN merupakan skema yang dirancang oleh Badan Penelitian dan Pengadaan Teknologi (BPPT) dan dicanangkan untuk berjalan pada pertengahan tahun 2014. SKN berperan sebagai tempat registry bagi perusahaan-perusahaan atau siapa saja yang memiliki program lingkungan dan ingin melakukan perdagangan karbon. Setiap penurunan emisi yang disertifikasi, SKN akan menerbitkan Unit Karbon Nusantara (UKN) yang setara dengan satu ton karbon dioksida. Metode perhitungan karbon bagi proyek-proyek lingkungan yang terdaftar dapat diusulkan oleh proyek/pemangku kepentingan lainnya.

Mekanisme SKN hampir mirip dengan CDM. Perbedaannya, sertifikasi dari CDM dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penurunan emisi dalam Protokol Kyoto. Sementara sertifikasi dari SKN tidak berkaitan dengan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca apapun. Sertifikasi SKN yang bernama UKN diterbitkan dan dicatat dalam basis data registry SKN. Kepemilikan UKN dapat dipindah-tangankan antara sesama pengguna registry sehingga dapat terjadi perdagangan kredit karbon di antara mereka.

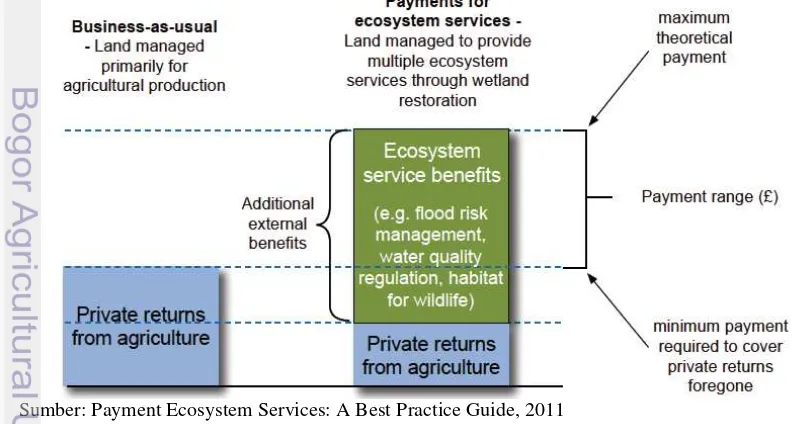

2.2 Pembayaran Jasa Ekosistem

Pembayaran Jasa Ekosistem atau Payment Ecosystem Services (PES) adalah metode kompensasi terhadap jasa lingkungan yang dihasilkan suatu ekosistem (Smith, 2013). Pengguna jasa lingkungan bisa berasal dari individu, komunitas, pemerintah, atau perusahaan. Definisi PES secara luas adalah transaksi sukarela dimana jasa lingkungan dibeli oleh pemakai jasa lingkungan dari penyedia jasa lingkungan, jika dan hanya jika penyedia jasa lingkungan menjaga kelestarian lingkungan tersebut.

Terdapat tiga skema pembayaran PES yaitu:

1. Public Payment Schemes, pemerintah membayar pengelola lahan untuk

9

2. Private Payment Schemes, individu/pihak swasta melakukan kontrak

pembayaran kepada penyedia jasa lingkungan.

3. Public-private Payment Schemes, pihak swasta dan pemerintah

berkolaborasi untuk melakukan pembayaran

Skema PES juga terbagi dalam tiga skala, yaitu international, nasional,

catchment dan lokal.

1. Skala internasional seperti REDD+ atau pendahulunya yaitu sistem perdagangan karbon.

2. Skala nasional seperti pemerintah membayar insentif kepada petani lokal untuk mejaga kelestarian lahan yang mereka kelola.

3. Skala catchment misalnya pengguna air sungai yang berada di hilir membayar kepada masyarakat yang berada di hulu untuk menjaga kebersihan sungai.

4. Skala lokal yaitu bila sejumlah penduduk di suatu pemukiman mengumpulkan biaya untuk membyar organisasi lingkungan tertentu agar turut membantu melestarikan lingkungan mereka.

Pembayaran PES harus menguntungkan kedua belah pihak, penyedia jasa lingkungan maupun pengguna jasa lingkungan. Mekanisme PES dapat menguntungkan bagi pengguna apabila tersedia pilihan skenario pelestarian lingkungan yang lebih murah. Misalnya akan lebih murah untuk membayar pengelola sumber air menjaga kebersihan lingkungan daripada harus membayar air bersih dari PAM.

Sumber: Payment Ecosystem Services: A Best Practice Guide, 2011

Mekanisme PES juga dapat menguntungkan bagi penyedia jasa lingkungan apabila pembayaran dapat menutupi kerugian yang disebabkan karena pelestarian lingkungan. Seorang petani hutan Jabon misalnya diberi insentif untuk tidak menebang perkebunan pohon Jabon miliknya. Insentif itu diperoleh dari perdagangan karbon, diberikan atas jasa pohon menyerap emisi gas di udara. Besar insentif harus menutupi kerugian petani dari tidak menjual kayu Jabon.

Ada dua mode pembayaran PES yaitu pembayaran input-based dan

output-based. Pembayaran input-based adalah pembayaran yang dilakukan

sebagai bentuk modal terhadap pelestarian. Misalnya pembayaran PES sebagai modal pembuatan teknologi pengukur keasaman sungai. Pembayaran output-based adalah pembayaran terhadap output atau jasa lingkungan yang dihasilkan ekosistem. Misalnya dalam REDD+, lembaga REDD akan membayar negara-negara yang mampu menjaga kelestarian hutan demi menurunkan emisi karbon.

Bentuk pembayaran PES antara pembeli dan penjual terdapat 4 jenis, yaitu:

1. Pembayaran one-to-one, misalnya dilakukan antara perusahaan dengan pemilik lahan hutan agar meningkatkan cadangan karbon.

2.

Pembayaran one-to-many, contohnya suatu perusahaan air membayar sekelompok petani di sekitar daerah tangkapan air untuk merawat lingkungannya.3. Pembayaran many-to-one, contohnya bila sejumlah perusahaan melakukan investasi pembangunan lahan terbuka hijau. Pembayaran ini dilakukan oleh seorang representatif.

4. Pembayaran many-to-many, misalnya pemerintah membayar sekelompok pemilik lahan agar menjaga kelestarian lahannya demi kepentingan publik.

Aktor-aktor yang terlibat dalam PES adalah pembeli, penjual, perantara, serta knowledge providers. Peran dan tugas dari masing-masing peran tersebut:

1. Penjual adalah pemilik klaim dari jasa ekosistem yang dimiliki.

11

3. Perantara adalah agen penghubung antara penjual dan pembeli dan dapat membantu merandang skema dan bentuk implementasi.

4. Knowledge providers termasuk peneliti atau ilmuwan yang memiliki cukup pengetahuan teradap valuasi jasa lingkungan, pembuat peraturan, atau penasihat dalam skema PES.

2.3 Metode Benefit Transfer

Boyle dan Bergstrom (1992) dalam Fauzi (2014) menjelaskan bahwa

Benefit Transfer (BT) adalah dugaan nilai manfaat non-pasar dari lokasi lain ke lokasi yang diteliti. Nilai dari lokasi yang sudah diteliti disebut sebagai existing study site sementara nilai dari lokasi yang akan dihitung adalah policy site. BT biasanya digunakan ketika penelitian terkendala waktu, biaya dan ketersediaan data. BT juga dapat digunakan bila peneliti tidak memerlukan akurasi atau hanya membutuhkan perhitungan kasar.

Metode BT dikelompokkan dalam dua jenis yaitu transfer nilai dan transfer fungsi. Pada transfer nilai, ada nilai tunggal pada existing study site yang sesuai dengan jenis yang diteliti pada policy site. Nilai ini dapat ditransfer dengan sedikit penyesuaian. Namun bila mengalami kesulitan memperoleh keadaan yang mirip untuk mentransfer nilai, maka nilai rataan dapat digunakan. Sebagai contoh, peneliti ingin memperoleh nilai non-guna dari pohon sengon di Bogor, namun yang tersedia adalah nilai non-guna sengon di Jawa Barat. Peneliti dapat menggunakan nilai rata-rata dengan penyesuaian.

Benefit Transfer dengan transfer fungsi yakni nilai yang diperoleh dari

existing sudy terlebih dahulu diolah melalui pendekatan ekonometrik. Kelebihan dari metode ini terletak pada akurasi yang lebih tinggi. Kekurangan transfer fungsi terletak pada kerumitan bentuk transfer dan memerlukan uji validitas yang tinggi.

Studi literatur untuk BT harus intensif dilakukan. Perlu ditelusuri jurnal berasal dari lembaga atau institusi tertentu yang sudah diakui secara nasional maupun internasional. Lebih baik bila jurnal yang dijadikan referensi BT hasil dari publikasi internasional. Terdapat tiga klasifikasi terhadap tipe jurnal (Duinker, 2006) :

b. Tipe-B biasanya disebut sebagai literatur abu-abu, yaitu laporan teknis, thesis, dan dokumen pemerintah.

c. Tipe-C adalah penelitian sekunder yang merangkum literature dari data primer.

A adalah tipe jurnal yang terbaik meski sulit untuk ditemukan. Tipe-B adalah jenis yang paling banyak digunakan karena mudah dicari. Tipe-C bisa berasal dari jurnal maupun skripsi yang sebelumnya menggunakan metode BT. Meskipun metode ini tidak membutuhkan banyak biaya namun tetap memerlukan kecermatan dalam mengkaji sumber literatur dan mentransfer nilai ekosistem yang dipelajari.

Teknik BT sebaiknya tidak digunakan secara berlebihan karena akan

menyebabkan terjadinya “used and abused” (Fauzi, 2014). Dampaknya nilai

ekosistem yang ditransfer tidak mewakili nilai real. BT dapat digunakan sebagai langkah awal untuk menduga nilai prediksi dari ekosistem lingkungan yang diteliti.

2.4 Metode Deskriptif

Metode deskriptif merupakan metode pengumpulan informasi mengenai suatu fenomena atau permasalahan yang ada. Penelitian menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat. Selain menjelaskan suatu peristiwa, metode ini juga digunakan untuk komparasi dan korelasi dari beberapa variabel dalam penelitian. Melalui analisa deskriptif, peneliti merumuskan dan mengkaji sumber data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan. Sumber data bisa berupa hasil wawancara, literatur dari buku, internet, berita atau hasil penelitian.

13

2.5 Analisis Biaya Manfaat

Analisis biaya manfaat merupakan alat untuk melihat apabila suatu proyek layak dijalankan atau tidak. Analisis biaya manfaat dapat digunakan untuk memperbaiki efisiensi proyek, membandingkan keuntungan antara dua proyek yang berbeda, memilih prioritas dalam proyek, juga memilih alternatif proyek yang bermanfaat bagi individu atau masyarakat. Selain itu berguna untuk menghindari korbanan modal atau sumber daya yang tidak berguna.

Metode ini terdiri dari serangkaian teknik perhitungan untuk mengambil keputusan. Teknik perhitungan meliputi Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost (Net B/C), Internal Return of Rate (IRR), dan Switching Value. Teknik perhitungan tersebut untuk menentukan apakah proyek layak dijalankan, melihat perbandingan besar pemasukan dan pengeluaran, serta nilai proyek. Berikut ini akan dibahas satu per satu teknik perhitungan.

2.5.1 Net Present Value

Net present value (NPV) adalah selisih pemasukan dan pengeluaran yang

telah didiskon dengan social opportunity cost of capital per tahun. Dalam NPV terdapat compounding factor untuk menghitung nilai proyek per tahun di masa datang, serta discounting factor untuk menghitung nilai proyek per tahun di masa

lalu. Apabila NPV ≥ 0 maka proyek layak dijalankan, sementara bila NPV < 0

maka proyek tidak layak dijalankan. (Gittinger, 2008) Formula dari NPV adalah

∑

Bt = Penerimaan pada tahun ke-t Ct = Pengeluaran pada tahun ke-t

i = discount rate

t = tahun

2.5.2 Net Benefit Cost Ratio

Adapun rumus menentukan Net B/C dari suatu proyek adalah:

⁄

∑∑

2.5.3 Internal Rate of Return

Internal rate of return (IRR) adalah teknik untuk menghtung besar discount rate yang membuat NPV bernilai 0 (Gittinger, 2008). Cara menghitung IRR sebelumnya harus dicari discount rate yang menghasilkan NPV positif, kemudian dicari discount rate yang menghasilkan NPV negatif. Kemudian cari besar IRR:

i1 = suku bunga saat NPV positif i2 = suku bunga saat NPV negatif

NPV1 = NPV yang bernilai positif NPV2 = NPV yang bernilai negatif

2.5.4 Switching Value

Switching Value adalah tingkat harga yang membuat proyek tidak lagi layak dijalankan. Rumusnya adalah sebagai berikut

P1 = Harga saat NPV bernilai positif P2 = Harga saat NPV bernilai negatif

NPV1 = nilai NPV positif NPV2 = nilai NPV negatif

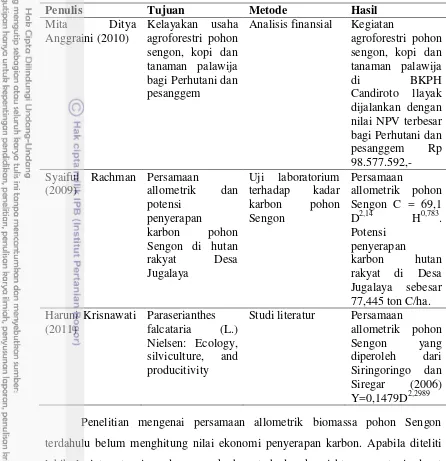

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Analisis Biaya Manfaat Perdagangan Pohon Sengon

Bagi Petani Gerakan Menabung Pohon” ini bertujuan untuk membandingkan besar biaya dan manfaat yang dikeluarkan petani dalam Gerakan Menabung Pohon tanpa dan dengan perdagangan karbon. Penelitian ini juga menilai aspek ekonomi dari program GMP. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta.

Penelitian mengenai analisis biaya manfaat usaha pohon Sengon sebelumnya telah dilakukan oleh Mita Ditya Anggraini tahun 2010 berjudul

15

Candiroto, KPH Kedu Utara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah”. Dalam

penelitian tersebut salah satu tujuannya mengetahui kelayakan usaha agroforestri pohon sengon, kopi dan tanaman palawija bagi Perhutani dan pesanggem. Penelitian tersebut membandingkan besar biaya dan manfaat apabila menggunakan harga dasar dengan harga pasar. Penelitian tidak membahas potensi penyerapan karbon oleh pohon sengon, kopi dan tanaman palawija.

Kemampuan pohon Sengon untuk menyerap karbon dilakukan dalam penelitian terpisah untuk mencari persamaan allometrik. Persamaan allometrik berfungsi untuk menghitung kandungan biomassa pohon. Besar penyerapan karbon oleh pohon dicari dengan menghitung besar perubahan biomassa kemudian dikali 0,5 untuk mengkonversi dalam karbon. Apabila mencari penyerapan CO2 maka besar kandungan karbon dikali dengan 3,66.

Syaiful Rachman (2009) mencari dan menggunakan persamaan allometrik untuk menghitung potensi karbon tegakan Sengon di hutan rakyat di Desa Jugalaya, Kecamatan Jasinga, Bogor. Dari hasil penelitiannya, penyerapan karbon pohon Sengon dikelompokkan berdasarkan diameter. Semakin besar diameter pohon, semakin besar biomassa pohon maka semakin tinggi tingkat penyerapan karbon. Rachman juga menentukan persamaan allometrik untuk setiap bagian pohon yaitu akar, batang, ranting, daun, serta seluruh bagian pohon. Dalam penelitian tersebut, persamaan allometrik memasukkan tinggi pohon sebagai variabel tersendiri. Persamaan allometrik yang diperoleh adalah C = 69,1 D2,14 H0,783. Diperoleh potensi penyerapan karbon hutan rakyat di Desa Jugalaya sebesar 77,445 ton C/ha.

Siringiringo dan Siregar (2006) dalam Krisnawati (2011) juga menghitung persamaan allometrik pohon Sengon. Persamaan allometrik yang diperoleh di daerah Sukabumi Y = 0,1479 D2,298. Dari persamaan allometrik tersebut diperoleh perkiraan biomassa pohon Sengon di Sukabumi adalah sebesar 57,8 ton C/ha. Terdapat perbedaan persamaan allometrik antara pohon Sengon di Desa Jugalaya di Bogor dan pohon Sengon di Sukabumi. Faktor penyebabnya yaitu kondisi lahan dan cuaca di kedua tempat tersebut.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

Penulis Tujuan Metode Hasil

3 KERANGKA PEMIKIRAN

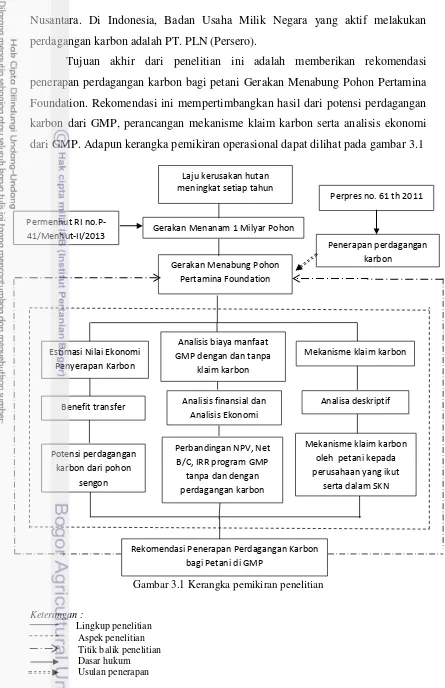

Peningkatan laju kerusakan hutan yang semakin memprihatinkan membuat Kementerian Lingkungan Hidup mencanangkan Gerakan Menanam 1 Milyar Pohon pada tahun 2011. Gerakan ini kemudian disahkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia no.P-41/Menhut-II/2013. Pertamina Foundation turut terlibat dalam Gerakan Menabung Pohon dengan target menanam 1 juta pohon. Program ini melibatkan petani-petani dan orang-orang yang ingin ikut menyelamatkan lingkungan.

Pohon-pohon yang ditanam dapat memiliki nilai tambah dari jasa lingkungan yang dihasilkan. Salah satunya kemampuan pohon untuk menyerap karbon. Penyerapan karbon telah menjadi jasa lingkungan yang diperdagangkan di dunia. Perdagangan karbon dapat memberikan pemasukan tambahan bagi petani. Petani tidak perlu menunggu sampai pohon siap tebang untuk mengambil hasil.

Langkah yang perlu dipersiapkan adalah menentukan metode perhitungan karbon yang tepat. Metode perhitungan karbon menggunakan persamaan allometrik. Perhitungan allometrik untuk setiap jenis pohon berbeda, dalam penelitian ini menggunakan perhitungan allometrik untuk pohon sengon. Perhitungan allometrik bisa diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu yang teruji validitasnya.

Langkah berikutnya melakukan analisis biaya manfaat. Analisis dilakukan dengan menilai aspek finansial dan ekonomi Gerakan Menabung Pohon dari sudut pandang petani; tanpa perdagangan karbon dan dengan perdagangan karbon. Besar Net Present Value tanpa klaim karbon dan dengan klaim karbon tentu berbeda. Besar perbedaan tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk merekomendasikan perdagangan karbon dalam program GMP. Peneliti juga membandingkan besar Net Benefit Cost, IRR dan Switching Value pada GMP.

Nusantara. Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara yang aktif melakukan perdagangan karbon adalah PT. PLN (Persero).

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi penerapan perdagangan karbon bagi petani Gerakan Menabung Pohon Pertamina Foundation. Rekomendasi ini mempertimbangkan hasil dari potensi perdagangan karbon dari GMP, perancangan mekanisme klaim karbon serta analisis ekonomi dari GMP. Adapun kerangka pemikiran operasional dapat dilihat pada gambar 3.1

Gambar 3.1 Kerangka pemikiran penelitian

Keterangan :

Benefit transfer Analisis finansial dan Analisis Ekonomi

Gerakan Menanam 1 Milyar Pohon Permenhut RI

no.P-41/Menhut-II/2013

4 METODE PENELITIAN

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di lahan hutan milik petani yang tergabung dalam Gerakan Menabung Pohon (GMP) Pertamina Foundation (PF) di Desa Neglasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan alasan bahwa lot terluas kedua terletak di Kabupaten Purwakarta dan lot yang punya potensi berkelanjutan terletak di Desa Neglasari. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2013-Mei 2014. Kegiatan penelitian mencakup penyusunan

proposal, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penulisan laporan.

4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengestimasi nilai ekonomi penyerapan karbon adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder tersebut berupa jurnal penelitian mengenai penyerapan karbon pohon Sengon. Jurnal penelitian berasal dari publikasi lembaga penelitian kehutanan seperti Center of International Forestry Research (CIFOR) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehutanan. Peneliti menyeleksi jurnal berdasarkan kredibilitas lembaga penelitian dan penulis jurnal. Data primer bersumber dari wawancara dengan pihak Puslitbang Kehutanan.

Analisa biaya dan manfaat Gerakan Menabung Pohon dengan dan tanpa klaim karbon menggunakan data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan 3 narasumber dari relawan dan petani Gerakan Menabung Pohon (GMP) di Kabupaten Purwakarta dan 1 narasumber dari pihak Pertamina Foundation. Wawancaramengenai biaya dan pemasukan petani dalam menjalankan Gerakan Menabung Pohon. Wawancara dilakukan secara mendalam (depth-interview)

dengan daftar pertanyaan (kuesioner) yang berstruktur.

4.3 Metode Pengambilan Data

Data untuk estimasi nilai ekonomi penyerapan karbon pohon Sengon di Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari, Purwakarta diperoleh dari jurnal penelitian pohon Sengon di Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehutanan. Sumber data juga dilengkapi dari hasil publikasi penelitian Center of International Forestry Research (CIFOR) mengenai pohon Sengon. Dalam metode benefit transfer, hasil penelitian tersebut termasuk dalam tipe-B. Hasil penelitian

tipe-B merupakan laporan teknis, thesis, dan dokumen pemerintah atau lembaga

tertentu. Wawancara juga dilakukan dengan I Wayan Susi Dharmawan, Project Manager ASEAN-Korea Forest Cooperation yang bekerja di Puslitbang

Kehutanan. Alasan pemilihan narasumber karena yang bersangkutan juga telah beberapa kali melakukan penelitian mengenai penyerapan karbon berbagai jenis pohon.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sumber data untuk analisis biaya manfaat diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 4 narasumber:

1. Wahyudin Akbar, Wakil Program Gerakan Menabung Pohon Pertamina

Foundation. Alasan pemilihan narasumber karena yang bersangkutan ialah salah satu pendiri program GMP.

2. Auh Solehuddin, relawan Gerakan Menabung Pohon di Kabupaten

Purwakarta. Alasan pemilihan narasumber karena yang bersangkutan adalah ketua relawan program GMP di Kabupaten Purwakarta. Narasumber mengawasi perkembangan program di beberapa desa di Purwakarta.

3. Hilman Fauzi, koordinator petani Gerakan Menabung Pohon di Desa

Neglasari. Alasan pemilihan narasumber karena yang bersangkutan mengkoordinasi petani-petani di Desa Neglasari untuk terlibat di

program GMP serta menghimpun dana dari petani. Narasumber juga menentukan lahan yang digunakan untuk program, mengawasi keberlangsungan program GMP di Desa Neglasari.

4. H. Jeje, petani Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari.

21

Wawancara dengan Wahyudin Akbar bersifat focused-interview yaitu

terfokus pada suatu topik tertentu, dalam hal ini mengenai gambaran umum program Gerakan Menabung Pohon. Focused interview adalah wawancara yang tidak memiliki struktur tertentu namun terpusat pada pokok tertentu (Koentjaraningrat, 1981). Bentuk pertanyaan dalam wawancara bersifat open

-interviewyaitu tidak membatasi jawaban responden terhadap pertanyaan.

Wawancara dengan Auh Solehuddin dilakukan untuk menentukan lokasi penelitian yang tepat di Kabupaten Purwakarta. Wawancara juga dilakukan dengan Hilman Fauzi dan H. Jeje mengenai biaya yang dikeluarkan dan diterima petani Desa Neglasari yang terlibat di GMP. Bentuk pertanyaan bersifat

structured-interview (wawancara berstruktur) yang dapat dilihat di Lampiran 1.

Pengambilan data untuk mengkaji mekanisme perdagangan karbon dengan Skema Karbon Nusantara dilakukan kepada Andi Samyanugraha, Staf Ahli Divisi Mekanisme Perdagangan Karbon dari Dewan Nasional Perubahan Iklim. Alasan pemilihan narasumber karena yang bersangkutan dapat memberikan gambaran umum dari Skema Karbon Nusantara.

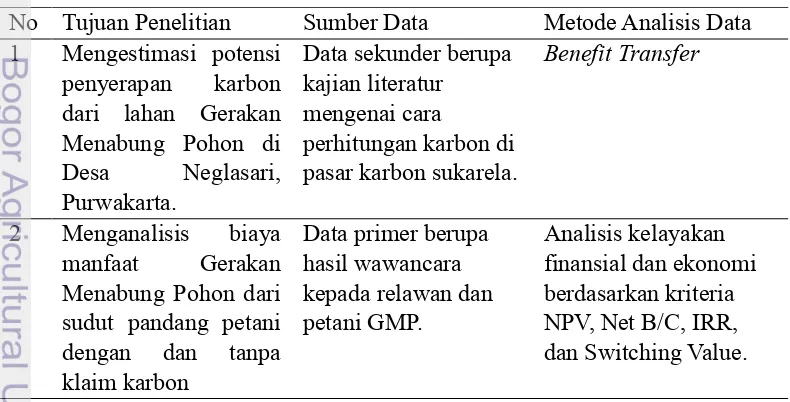

4.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dapat berupa jawaban secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga analisis data dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Sumber dan Analisis Data Penelitian

No Tujuan Penelitian Sumber Data Metode Analisis Data

No Tujuan Sumber Data Metode Analisis Data

4.4.1 Estimasi Nilai Ekonomi Potensi Penyerapan Karbon dari Lahan Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari, Kabupaten Purwakarta.

Pengolahan data kualitatif menggunakan metode benefit transfer dengan mengkaji penelitian terdahulu (tesis, skripsi, atau jurnal) mengenai kemampuan pohon sengon menyerap karbon. Kondisi penelitian sebelumnya (existing study) harus memiliki kriteria yang kurang lebih sama dengan kondisi penelitian saat ini (policy study), dari segi lingkungan, jenis pohon, serta satuan nilai.

Peneliti mencari jurnal atau penelitian terdahulu mengenai persamaan allometrik pohon Sengon. Persamaan allometrik yaitu

Y = aDb Y : biomassa

a : konstanta

D : diameter batang setinggi dada b : konstanta dalam bentuk pangkat

Kemudian total penyerapan karbon per tahun dikali dengan harga karbon internasional US$ 10. Harga US$ 1 terhadap Rupiah di tahun pertama dan kedua menggunakan kurs Rupiah tahun 2013 dan 2014. Harga US$ 1 terhadap Rupiah di tahun 2015, 2016, 2017 dicari dengan menggunakan discount factor.

∑

P = harga karbon

Qt = penyerapan karbon di tahun ke-t i = suku bunga

23

4.4.2 Analisis Biaya Manfaat Gerakan Menabung Pohon dari Sudut Pandang Petani Dengan dan Tanpa Klaim Karbon

Analisis biaya manfaat GMP menggunakan pengolahan data kuantitatif dengan perhitungan kriteria-kriteria investasi yaitu: Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost (Net B/C), Internal Rate of Return (IRR). Analisis sensitivitas juga dilakukan untuk melihat tingkat harga dan suku bunga yang membuat program tidak layak dilaksanakan. Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan

Excel. Metode analisa data dilakukan kepada dua skenario yang berbeda yaitu: 1)

Gerakan Menabung Pohon tanpa perdagangan karbon, dan 2) Gerakan Menabung Pohon dengan perdagangan karbon. Formula dari NPV adalah sebagai berikut

∑

Bt= Penerimaan dari GMP dengan dan tanpa perdagangan karbon pada tahun ke-t Ct= Pengeluaran dari GMP dengan dan tanpa perdagangan karbon pada tahun ke-t i = discount rate

t = tahun

Formula dari Net B/C untuk menghitung perbandingan pemasukan dan pengeluaran adalah sebagai berikut

⁄

∑∑

Formula dari IRR untuk melihat besar pengembalian modal adalah sebagai berikut

i1 = suku bunga saat NPV bernilai positif i2 = suku bunga saat NPV bernilai negatif NPV1 = NPV yang bernilai positif

NPV2 = NPV yang bernilai negatif

Formula Switching Value untuk mengetahui tingkat harga yang NPV menjadi 0 adalah sebagai berikut

P1 = Harga ketika NPV masih positif P2 = Harga ketika NPV bernilai negatif NPV1 = nilai NPV positif

NPV2 = nilai NPV negatif

4.4.3 Mekanisme Pengajuan Klaim Karbon oleh Petani Gerakan Menabung Pohon

5 GAMBARAN UMUM

5.1 Keadaan Geografis

Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta terletak di ujung wilayah kecamatan Darangdan yang berbatasan langsung dengan kecamatan Bojong, dengan luas wilayah 337,8 ha. Desa ini berada di ketinggian 600 m dari permukaan laut dengan curah hujan antara 450-600 mm dan suhu

udara rata-rata 32 derajat. Luas sawah di desa ini memang paling kecil

dibandingkan desa lainnya di kecamatan Darangdan, yaitu hanya seluas 31 ha. Di sebelah Utara desa ini berbatasan dengan Desa Cipeundeuy, di sebelah Timur dengan Desa Sukamanah, di sebelah Selatan dengan Desa Nangewer dan di sebelah Barat dengan Desa Linggasari. Jarak tempuh desa Neglasari ke kecamatan Darangdan adalah 7,1 km, ke pusat kabupaten Purwakarta adalah 29,1 km, dan ke ibukota propinsi adalah 48,6 km. Akses menuju Desa Neglasari dari pusat kabupaten Purwakarta dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan umum. Desa ini didukung jalan alternatif Sawit-Wanayasa yang melintasi kota. Total

waktu tempuh dari pusat kabupaten ke Desa Neglasari selama 45 menit. Namun akses jalan masih belum memadai, bahkan jalan menuju perumahan warga masih berbatu.

Pemanfaatan lahan di desa ini selain untuk pemukiman warga, sebagian besar untuk perkebunan. Hanya seluas 5 ha lahan merupakan hutan rakyat, sementara 169,9 ha lahan dijadikan perkebunan rakyat. Tanaman perkebunan ada yang ditanami palawija serta buah-buahan. Tanaman palawija antara lain jagung,

pisang, umbi-umbian, kacang panjang, tomat, terong, dan cabe.Sementara

tanaman buah-buahan didominasi pohon pisang, manggis dan melinjo.

5.2Keadaan Penduduk

Sebesar 6,71% penduduk kecamatan Darangdan tinggal di Desa Neglasari. Tercatat pada tahun 2012, penduduk Desa Neglasari sebanyak 4.244 jiwa, terdiri dari 2.176 laki-laki dan 2.068 perempuan. Desa Neglasari terdiri dari 16 Rukun

Tetangga, 8 Rukun Warga, dan 4 Dusun. Terdapat 1140 rumah tangga, sehingga rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 3-4 orang.

Tingkat pendidikan penduduk desa Neglasari juga cukup baik. Penduduk yang berusia 5 tahun ke atas persebaran pendidikannya yaitu 391 orang belum atau tidak tamat SD, 478 orang tamat SD, 288 orang tamat SMP, 678 orang tamat SMA, dan 54 orang tamat Diploma atau Perguruan Tinggi.

Penduduk Neglasari sebagian besar bekerja di perkebunan, yaitu sebanyak 797 orang, disusul buruh tani sebanyak 437 orang, sementara yang bekerja di kehutanan ada 11 orang. Perkebunan teh merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk desa Neglasari. (Badan Pusat Statistik Purwakarta, 2013)

5.3Gerakan Menabung Pohon Pertamina Foundation

Gerakan Menabung Pohon (GMP) adalah program Pertamina Foundation di bidang lingkungan hidup dalam upaya mendukung program pemerintah yaitu Gerakan Menanam 1 Milyar Pohon. Selain menyelamatkan lingkungan hidup, program ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang terlibat.

Konsep menabung pohon merupakan bentuk ecopreneurship.

Ecopreneurship adalah kewirausahaan menanam dan memelihara pohon secara

berkelanjutan baik dari segi sosial dan lingkungan. Status lahan yang digunakan dalam Gerakan Menabung Pohon dapat berupa lahan sewa ataupun lahan milik petani.

Pelaksanaan GMP dilakukan dalam bentuk siklus. Satu siklus terdapat 12 tahap menabung pohon yaitu: 0-Draft, 1-Offering, 2-Plan, 3-Ready to Plant, 4

-Planting, 5-Planted, 6-Verified, 7-Saving Tress, 8-Growing, 9-Production, 10

-Sustained, dan 11-Growth. Tahap 0-6, maksimal dijalankan dalam 1 tahun,

27

menghasilkan jasa lingkungan seperti penyerapan emisi karbon di udara. Tahap 9

-11, maksimal dijalankan dalam 1 tahun, sudah dapat memberikan manfaat ekonomi dari hasil penjualan kayu. Pohon sengon yang sudah siap tebang kemudian dijual agar petani memperoleh manfaatnya. Bagi hasil untuk penjualan disesuaikan dengan peran petani selama siklus GMP, yaitu:

1. Petani berbagi hasil 70% berkewajiban melakukan “Persiapan Lahan” dan

“Pemeliharaan”

2. Petani berbagi hasil 60% berkewajiban melakukan “Persiapan Lahan” 3. Petani berbagi hasil 60% berkewajiban melakukan “Pemeliharaan” 4. Petani berbagi hasil 50%

Pelaksana sistem ini disebut “Sobat Bumi” yang terdiri dari :

1. Relawan Gerakan Menabung Pohon (RGMP) sebagai pelaksana 12 tahap

dan penerima manfaat ekonomi

2. Donatur/Adopter/Green Investor sebagai donatur/investor setiap tahapan

dan penerima klaim manfaat sosial-lingkungan serta minoritas ekonomi

berdasar kesepakatan dengan RGMP

3. Pendukung

RGMP ini adalah orang-orang yang berperan sebagai Pengembang Lot,

Petani, Pembibit, Transporter, Penanam, Land-Clearing, Manajemen dan

Penggalang Dana, Pengembang Situs Twitgreen, Tenaga Ahli, Verifikator, Pencari Lahan, Kelompok Tani, dan kegiatan kewirausahaan lainnya.

Pembiayaan pada tahap 0-6 berasal dari donatur. Mereka mendanai

kegiatan menanam bibit pohon minimal 1 lot. Bila donatur ingin melanjutkan membantu pembiayaan pemeliharaan (tahap 7-8) maka RGMP bisa menawarkan

sebagian manfaat ekonomi dalam bentuk sharing maksimal 20% berdasar kesepakatan yang berbasis sukarela dengan RGMP.

Aksi membantu pembiayaan pemeliharaan ini disebut adopsi pohon (adopter). Seorang adopter dapat berasal dari luar donatur. Peran Green Investor diperlukan pada tahap 9-11 yaitu sebagai “Logger”. Seorang logger membeli

siklus menabung pohon RGMP memerlukan dana bantuan/investasi hijau dari donatur, adopter dan logger.

Agar pendanaan dapat berlangsung lancar dan akuntabel, maka setiap tahapan menabung pohon (0-11) harus dilakukan pendataan/sertifikasi, verifikasi

dan pengunggahan database ke sosial media www.twitgreen.com.

5.4Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari

Gerakan Menabung Pohon (GMP) di desa Neglasari sudah berlangsung sejak bulan Desember 2012 dan melibatkan 50 petani. GMP telah berhasil menanam 875.891 bibit pohon sengon dengan luas lahan 106,4 ha. Seluruh petani yang terlibat berada di bawah koordinator Hilman Fauzi dan relawan GMP Auh Solehuddin. Biaya untuk penanaman, pemeliharaan hingga masa pemanenan berasal dari dana himpunan petani. Pertamina Foundation (PF) memberikan dana sponsor sebesar Rp 2500/pohon.

Setiap lot (lahan) milik petani diverifikasi oleh pihak Pertamina Foundation dan terdaftar di situs twitgreen.com untuk dipantau perkembangannya. Terdapat 50 lot dengan luas bervariasi antara 0,7-3,4 ha. Setiap 1 ha lahan rata

-rata ditanami 8.200 pohon. Jumlah ini lebih banyak daripada jumlah tanam ideal yaitu 2500 pohon/ha. Di lahan tersebut juga terdapat tumpang sari berupa teh, sehingga petani dapat memperoleh penerimaan dari hasil kebun setiap 3 bulan sekali (masa tanam teh). Status lahan yang digunakan adalah milik petani.

Pohon sengon yang ditanam di Desa Neglasari dapat dipanen setelah 5 tahun. Hasil kayu dijual dengan sistem kubikasi. Jarak tanam pohon di lapangan dilakukan 1x1 m. Sehingga diameter pohon yang dihasilkan tidak mencapai lebar optimum. Apabila pada kondisi optimum 1 pohon Sengon berusia 5 tahun dapat menghasilkan 0,8-1 m3, berbeda kondisinya dengan lahan di Desa Neglasari.

Berdasarkan keterangan petani, butuh 3 pohon untuk dapat menghasilkan 1 kubik kayu. Harga jual kayu yaitu Rp 900.000,- sampai Rp 1.200.000,- per kubik. Hasil

6 HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Estimasi Nilai Ekonomi Penyerapan Karbon Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta

Gerakan Menabung Pohon (GMP) di Desa Neglasari, Kabupaten Purwakarta berhasil menanam 875.891 bibit sengon di lahan seluas 106,4 ha. GMP melibatkan 50 petani dan mempekerjakan setidaknya 120 buruh tani di Desa Neglasari. Pohon Sengon merupakan pohon bernilai ekonomis yang dapat dipanen pada usia 5-6 tahun. Pohon sengon juga memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat baik.

Kemampuan tanaman dalam penyerapan karbon ini dapat dilihat dari perubahan biomassa. Biomassa merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, sehingga terdapat unsur karbon di dalamnya. Perubahan biomassa tanaman dicari dengan menggunakan persamaan allometrik sebagai berikut:

Y = aDb Y : biomassa

a : konstanta

D : diameter batang setinggi dada b : konstanta dalam bentuk pangkat

Persamaan allometrik setiap tanaman berbeda-beda sesuai kandungan karbon yang terdapat di dalamnya. Persamaan allometrik ini merangkum seluruh kandungan biomassa tumbuhan mulai dari dahan hingga ke akar. Untuk pohon sengon persamaan allometrik untuk mencari biomassa adalah

Y = 0,1479 D2,2989

Persamaan allometrik ini diambil dari hasil penelitian Siringoringo dan Siregar (2006) dalam jurnal mengenai pohon Sengon oleh Krisnawati (2011). Satuan dari biomassa ini adalah kilogram (kg). Persamaan ini diperoleh dari pohon Sengon yang terdapat di Sukabumi. Melihat persamaan kondisi lingkungan antara Sukabumi dengan Purwakarta, maka peneliti menggunakan persamaan allometrik pohon Sengon di Sukabumi.

DBH = 82,039 (1-exp(-0.061*A))0,859

Fungsi hubungan DBH dengan umur ini merupakan fungsi kurva Chapman-Richards yang terdapat di dalam hasil penelitian Eveliina Varis (2011). Hasil perhitungan umur dan DBH pohon disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1 DBH Sengon di tiap tingkatan umur

Umur DBH (cm)

1 7,23

2 12,78

3 17,65

4 22,04

5 26,04

Besar DBH dimasukkan dalam persamaan allometrik untuk mencari besar biomassa pohon per tahun. Kemudian mencari perubahan besar biomassa pohon per tahun. Hasil perubahan biomassa tersebut dikonversi ke karbon (C) dengan dikali 0,5, lalu dikonversi ke CO2 dengan dikali 3,66.

Serapan CO2 = 0,5 * 3,66 * Perubahan biomassa

Serapan CO2 per pohon untuk masing-masing umur dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 6.2 Serapan CO2 pohon Sengon di tiap tingkatan umur Umur DBH (cm) Biomass (ton) Perubahan

biomassa (ton)

Serapan tCO2/pohon

1 7,23 0,0139768 0,0139768 0,02561954

2 12,78 0,0517738 0,037797 0,06928197

3 17,65 0,1087314 0,0569575 0,10440305 4 22,04 0,1810717 0,0723404 0,13259993 5 26,04 0,2656206 0,0845889 0,15497815

31

Harga karbon per pohon juga meningkat setiap tahunnya.Diasumsikan menggunakan harga karbon internasional US$ 10/tCO2.

Tabel 6.3 Harga karbon pohon Sengon di tiap tingkatan umur

Umur Serapan tCO2/pohon Harga karbon/pohon

1 0,02561954 US$ 0,3

2 0,06928197 US$ 0,7

3 0,10440305 US$ 1

4 0,13259993 US$ 1,3

5 0,15497815 US$ 1,5

Dari tabel sebelumnya, harga penyerapan karbon setiap tahunnya meningkat, sehingga penerimaan petani dari perdagangan karbon setiap tahunnya juga meningkat. Semakin banyak pohon yang ditanam, semakin besar pula pemasukan yang diterima.

Di Desa Neglasari terdapat 875.891 bibit pohon Sengon yang ditanam, dengan rata-rata 8200 pohon/ha. Jumlah ini cukup banyak dan bahkan melebihi jumlah tanam ideal yaitu 2500 pohon/ha. Hingga tahap pemanenan diprediksi ada 70% tegakan yang masih hidup. Sehingga diasumsikan rata-rata tingkat kematian pohon Sengon setiap tahunnya yaitu 6% dari seluruh tegakan.

Berdasarkan asumsi tersebut, untuk mencari penyerapan karbon setiap tahun maka besar serapan karbon per pohon dikalikan banyak pohon yang ditanam dan dikurangi persentase kematian pohon setiap tahun. Kemudian besar serapan karbon per tahun dikurangi baseline penyerapan karbon.

Baseline atau skenario dasar merupakan gambaran kondisi lahan apabila tidak ditanami pohon Sengon maupun tanaman teh. Lahan pada keadaan baseline adalah rerumputan, sehingga besar penyerapan karbon untuk lahan rerumputan adalah 38,7 tCO2/ha/tahun. Nilai ini diperoleh dari besar serapan karbon lahan rumput sebesar 74 ton C per hektar, untuk satu siklus hidup selama 7 tahun. Sehingga besar penyerapan karbon per tahun adalah 10,57 ton karbon, nilai ini dikonversi ke CO2 dengan dikali 3,66 sehingga diperoleh besar penyerapan CO2 oleh lahan rerumputan adalah 38,7 tCO2/ha/tahun. Besar serapan karbon pada

Hasil perhitungan serapan karbon pohon Sengon pada GMP di Desa Neglasari setelah dikurangi baseline dan dikurangi rata-rata tingkat kematian per tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4 Serapan tCO2 pohon Sengon

Umur Serapan tCO2 Serapan tCO2 setelah dikurangi rata-rata tingkat kematian 6% per tahun

1 18.322,24465 16.975,84917

2 56.565,77349 52.924,76628

3 87.328,01137 81.841,26988

4 112.025,4033 105.056,8183

5 131.626,2859 123.481,6479

Besar serapan karbon ini kemudian dinilai dengan harga karbon yaitu US$ 10/tCO2 (ITTO & FRIM, 1994). Peneliti juga melihat nilai ekonomi penyerapan karbon apabila harga diturunkan menjadi US$ 8/tCO2 dan dinaikkan menjadi US$ 12/tCO2. Harga karbon kemudian dikonversi ke mata uang Rupiah sesuai dengan kurs mata uang rupiah terhadap dollar pada tahun 2013 dan 2014. Pembayaran dilakukan per tahun dihitung mulai Desember 2013. Pada Desember 2013, rata-rata kurs rupiah berada di Rp 10.452 per US$. Di bulan April 2014, rata-rata-rata-rata kurs rupiah berada di Rp 11.700 per US$. Perhitungan harga karbon di tahun 2015, 2016, dan 2017 menggunakan discounting factor dengan suku bunga 15%. Hasilnya sebagai berikut:

Tabel 6.5 Harga karbon pohon Sengon di tiga tingkat harga

Umur Harga US$ 8 Harga US$ 10 Harga US$ 12

1 Rp 1.419.453.590 Rp 1.774.316.987 Rp 2.129.180.384 2 Rp 4.633.405.880 Rp 5.791.757.350 Rp 6.950.108.821 3 Rp 5.846.796.671 Rp 7.308.495.839 Rp 8.770.195.007 4 Rp 6.126.352.721 Rp 7.657.940.902 Rp 9.189.529.082 5 Rp 5.877.736.816 Rp 7.347.171.020 Rp 8.816.605.223 Total Rp 23.903.745.678 Rp 29.879.682.098 Rp 35.855.618.517

33

7.347.171.020,-. Besar pemasukan ini dapat menjadi alternatif kedua selain hasil panen teh dari tumpang sari.

Nilai ekonomi total dari potensi penyerapan karbon pohon Sengon di Desa Neglasari pada harga US$ 8, US$ 10, US$ 12 berturut-turut yaitu Rp 23.903.745.768,-; Rp 29.879.682.098,-; Rp 35.855.618.517,-. Nilai ekonomi tersebut adalah total harga karbon per tahun apabila dihitung pada tahun 2014. Sehingga memperhitungkan tingkat kenaikan suku bunga sebesar 15%.

6.2 Analisis Biaya Manfaat Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari tanpa dan dengan Klaim Karbon

Di Desa Neglasari ada 875.891 bibit pohon sengon yang ditanam sejak Desember 2012 dengan luas area tanam 106,4 ha. Program GMP melibatkan 50 petani dengan status kepemilikan lahan milik pribadi. Rata-rata kerapatan lahan tanam yaitu 8.200 pohon/ha. Terdapat tanaman tumpang sari berupa teh dengan area tanam setengah dari area Gerakan Menabung Pohon (GMP). Tanaman teh sudah lebih dulu dipelihara sebelum penanaman Sengon, usia tanaman the di lahan tersebut rata-rata 8-10 tahun. Rincian mengenai biaya input dan pemasukan dari output pada GMP di Desa Neglasari diperoleh dari wawancara

depth-interview menggunakan kuesioner pada Lampiran 1.

Teh dipanen setiap 3 bulan sekali dengan produktivitas 625 kg/ha. Harga jual teh adalah Rp 2.300/kg. Perkiraan usia tebang pohon Sengon adalah 5 tahun. Setiap 3 pohon dapat menghasilkan 1 m3 kayu. Pada kondisi optimum, di mana pohon berjumlah 4500 pohon/ha dengan jarak tanam 2x2 m, 1 pohon dapat menghasilkan 0,8-1 m3 kayu (Soerianegara, 1994). Namun karena lahan GMP di Desa Neglasari berada pada kondisi sub-optimum, dengan jarak tanam 1x1 m, volume kayu yang dihasilkan tidak optimal. Kondisi ini dibenarkan oleh I Wayan Susi Dharmawan, selaku Project Manager ASEAN-Korea Forest Cooperation dari Puslitbang Kehutanan, yang menilai jarak tanam tersebut akan menghasilkan volume kayu yang kecil.

ini diasumsikan seluruh pohon terjual. Sehingga total volume kayu yang terjual setelah dikurangi jumlah pohon yang mati sebanyak 6% setiap tahun, yaitu sebanyak 204.374 m3.

Petani memperoleh 70% dari hasil penjualan, sementara 20% untuk relawan, 5% untuk pembangunan desa dan 5% untuk Pertamina Foundation dalam menjalankan program GMP. Tingkat kematian pohon Sengon rata-rata 6% per tahun, ini diperoleh dari hasil wawancara dengan koordinator petani GMP di Desa Neglasari. Tingkat kematian ini diperhitungkan untuk selisih jumlah pohon dan besar penyerapan karbon di area Gerakan Menabung Pohon di Desa Neglasari.

Komponen biaya meliputi biaya pemeliharaan pohon Segon dan tanaman teh. Rincian biaya untuk pohon Sengon sebagai berikut:

1. Pupuk organik 1 kg per pohon, dengan harga Rp 500/kg. Pemberian pupuk organik hanya dilakukan untuk 3 bulan pertama.

2. Pembibitan yaitu Rp 1.200/bibit.

3. Pemberian pupuk urea ketika pohon Sengon berumur 3 bulan, sebanyak 0,4 kg per pohon. Umur 6 bulan, pupuk urea diberikan sebanyak 0,8 kg per pohon. Setelah berumur 1 tahun, Sengon diberikan 1,6 kg pupuk urea.

4. Pemberian insektisida setiap 3 bulan sekali yaitu sebanyak 4 kaleng/ha 5. Pemberian fungisida setiap 3 bulan sekali yaitu 1 kg/ha.

6. Opportunity cost yang dikeluarkan dihitung berdasar biaya sewa lahan yaitu Rp 25 juta/hektar/tahun.

Sementara rincian biaya tenaga kerja dan peralatan yang digunakan untuk pohon Sengon adalah sebagai berikut:

1. Biaya pembukaan lahan disatukan karena Sengon dan teh menggunakan lahan yang sama. Biaya pembukaan lahan yaitu Rp 2.500.000 per hektar. 2. Biaya perlubangan yaitu Rp 500/lubang. Hanya dikeluarkan di awal

penanaman.

3. Biaya ajir dan pupuk Rp 1000/pohon. Hanya dikeluarkan di awal penanaman.

35

5. Setiap 1 ha lahan memerlukan 4 buah hand-sprayer, diganti setiap 3 bulan sekali.

6. Petani hanya memerlukan 1 buah cangkul karena setiap buruh tani yang dipekerjakan sudah membawa cangkul masing-masing. Umur ekonomis cangkul adalah 3 tahun.

7. Pajak dibayarkan setiap setahun sekali di bulan ketiga sebesar Rp 1.000.000/ha

Rincian biaya pemeliharaan untuk tanaman teh adalah sebagai berikut: 1. Pupuk urea digunakan sebanyak 200 kg/ha setiap 6 bulan sekali. 2. Insektisida digunakan sebanyak 12 kaleng/ha setiap 6 bulan sekali. 3. Fungisida digunakan sebanyak 2 kg/ha setiap 6 bulan sekali.

Sementara rincian biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk tanaman teh yaitu:

1. Upah pemeliharaan adalah Rp 50.000/hari setiap harinya.

2. Upah pemanenan adalah Rp 1500/kg, selama 15 hari pengerjaan di bulan keenam.

3. Biaya peralatan dan pajak untuk tanaman teh disatukan dengan pohon Sengon.

Setiap pengeluaran dan pemasukan yang diterima per bulan dijumlahkan selama satu tahun. Nilai discount factor per tahun yaitu suku bunga bank rata-rata sebesar 15%.

Penilaian aspek finansial dilakukan atas lahan GMP di Desa Neglasari seluas 106,4 ha. Pada tahun dasar (t0) biaya yang dikeluarkan untuk seluruh lahan sebesar Rp 5.618.146.900,-. Tahun dasar dihitung mulai dari penanaman pohon Sengon yaitu pada Desember 2012. Sehingga perhitungan komponen biaya di tahun dasar lebih kecil daripada di tahun-tahun berikutnya. Sebagai contoh, total biaya membeli hand-sprayer di tahun 2012 bernilai Rp 203.520.000,- karena hanya dikeluarkan pada bulan Desember. Sementara di tahun-tahun berikutnya mengeluarkan biaya Rp 814.080.000,- karena dihitung mulai bulan Januari. Dalam satu tahun, hand-sprayer diganti sebanyak 4 kali.