PENATAAN TENURIAL KAWASAN HUTAN PADA

PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

(Kasus Pada KPHP Model Gunung Sinopa Provinsi Maluku Utara)

MUHAMMAD NUR

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Penataan Tenurial Kawasan Hutan Pada Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kasus Pada KPHP Model Gunung Sinopa Provinsi Maluku Utara) adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

ABSTRACT

MUHAMMAD NUR. Structuring Forest Tenure development of Forest Management Unit (FMU), (Case in KPHP Model Gunung Sinopa North

Molucas). Under Direction of BRAMASTO NUGROHO, HARIADI

KARTODIHARDJO.

Forest Management Unit (FMU) area are commonly located in areas without any license within, tend to be open access and potentially raise conflict. In order to execute FMU development smoothly, the tenurial arrangement needs to be conducted through phases as follow: identify conflicts potential, map the bundle of rigths, assess stakeholders' perceptions of tenure security, and define typology of social problems related to tenure. These phases are analysed by utilizing Rapid Land Tenure Assessment (RaTA), bundle of rights analysis, stakeholder’s perception analysis, and social problems typology analysis. RaTA results identify stakeholders who will be potentially raise conflict, namely: UPTD KPHP Gunung Sinopa (UPTD KPHP GS), Local Government, Local Communities, and Transmigration. Potential of stakeholder claims are resulting from differences in claim basis i.e.: the status of power system, the status of governance and status of licensing procedures where the policy underlying the basis of claim are differentiate. The result derived from bundle of rights analysis has placed local government and local community as the owner, UPTD KPHP GS as Proprietor and Transmigration as authorized entrant. In perception related to tenure security: UPTD KPHP GS should have delineation but it is not implemented yet, Local government; plantation boundaries are clear and recognized by all parties and supervised by foremen. Local communities ensure tenure security by coconut trees and limit their claim using twin coconut, whereas transmigrations use the certificate for land certainty. Conclusion: There is conflict potential of stakeholders within the region of KPHP GS which is of web of intersecting interests, reinforced by the position of Local Government and local communities as owner and UPTD KPHP GS merely as proprietor related to the bundle of rights over land claims in KPHP GS area, so that the typology of social problems identified within the KPH areas is severe tenurial conflict.

RINGKASAN

MUHAMMAD NUR. Penataan Tenurial Kawasan Hutan Pada Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kasus KPHP Model Gunung Sinopa Provinsi Maluku Utara) Dibimbing oleh BRAMASTO NUGROHO dan HARIADI KARTODIHARDJO.

Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) umumnya berada pada areal yang tidak dibebani hak dan cenderung open access dan berpotensi menimbulkan konflik di dalamnya, pada saat yang sama, sangat diharapkan pembangunan KPH dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjalankan tugas pokok sesuai PP Nomor 6 tahun 2007 Jo. PP Nomor 3 Tahun 2008, sekaligus dapat berperan sebagai pengelola hutan di tingkat tapak yang tentunya sangat memahami kondisi riil dari kawasan hutan yang dikelolanya, sehingga permasalahan sosial terkait tenurial dapat difasilitasi penyelesaiannya dengan semua pihak yang terkait. Pada posisi inilah sangat penting adanya studi mengenai penataan tenurial kawasan hutan dalam pembangunan KPH dengan: 1) Menganalisis potensi konflik tenurial kawasan hutan di wilayah KPH; 2) Memetakan posisi parapihak yang dikaitkan dengan sekumpulan hak (bundle of rights) pada tanah dan SDA yang diklaim dalam wilayah KPH; 3) Mengidentifikasi makna keamanan tenurial atas klaim penguasaan tanah dan SDA menurut persepsi parapihak yang ada dalam wilayah KPH dan; 4) Mengidentifikasi tipologi masalah sosial terkait tenurial dalam wilayah KPH.

Memahami basis legitimasi klaim parapihak melalui analisis Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) memberi gambaran nyata ada atau tidaknya konflik pada klaim tanah dan SDA yang sama oleh parapihak. Kesempurnaan hak kepemilikan dan posisi kepemilikan atas klaim tanah dan SDA dianalisis dengan menggunakan analisis bundle of rigths guna memberi informasi kuat atau tidaknya klaim parapihak, kemudian makna keamanan/kepastian tenurial (tenure security) atas klaim penguasaan tanah dan SDA bagi parapihak dianalisis berdasarkan persepsi dan cara mendapatkan atau mempertahankan klaim tersebut. Berdasarkan hasil analisis-anlisis tersebut diatas kemudian dilanjutkan dengan analisis tipologi masalah sosial untuk menentukan konflik tenurial seperti apa yang terjadi di dalam wilayah KPH.

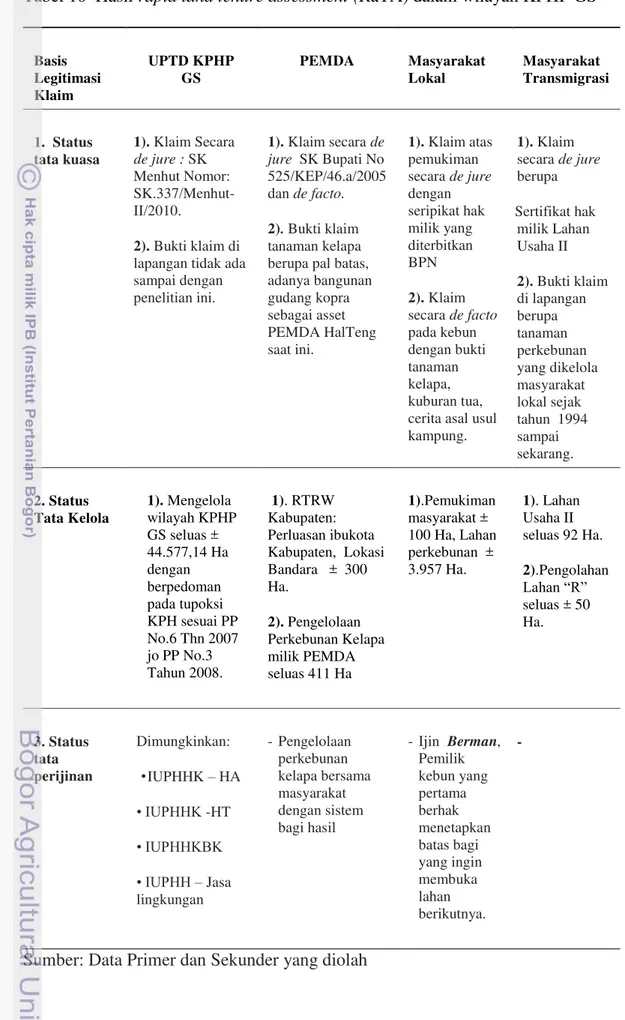

Hasil RaTA menunjukan bahwa parapihak yang teridentifikasi berpotensi konflik adalah: UPTD KPHP Gunung Sinopa (UPTD KPHP GS), Pemerintah daerah (PEMDA), Masyarakat Lokal, dan Transmigrasi. Potensi konflik parapihak diakibatkan perbedaan basis klaim: status tata kuasa, status tata kelola dan status tata perijinan atas tanah dan SDA, dimana kebijakan yang mendasari basis klaim berbeda-beda. Perbedaan status tata kuasa lebih diakibatkan oleh perbedaan klaim secara de jure dan de facto atas tanah dan SDA oleh parapihak dengan objek (tanah dan SDA) yang sama sehingga bila masing-masing pihak eksis pada saat yang sama dan tempat yang sama maka konflik laten dapat berubah menjadi konflik terbuka.

entrant), hal ini mengisyaratkan bahwa ada kendala dalam mengatasi keterlanjuran masyarakat dalam kawasan hutan melalui kebijakan memberi legalitas kepada masyarakat untuk mengelola hutan melalui model pengelolaan hutan seperti Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa (HD jika dilihat dari kacamata kesempurnaan hak kepemilikan. Seluruh model pengelolaan di atas hanya memberi hak Pengelolaan dan tidak dapat diperjualbelikan dan dipindahtangankan, sementara secara fakta masyarakat memiliki kesempurnaan hak kepemilikan atas tanah dan SDA dengan hak akses, hak memanfaatkan, hak mengelola, hak mengeluarkan dan hak memindahtangankan baik melalui jual beli, mewariskan atau hibah.

Persespsi terkait tenure security: UPTD KPHP GS; harus ada tatabatas tetapi belum dilaksanakan, Pemda; tapal batas perkebunan jelas dan diakui semua pihak serta diawasi mandor, masyarakat lokal memastikan tenure security dengan tanaman kelapa dan batas klaim menggunakan kelapa kembar, sedangkan transmigrasi merasa kepastian tanah dengan sertifikat. Konsistensi makna keamanan/kepastian tenurial dengan tindakan ditunjukkan oleh masyarakat lokal dan PEMDA atas klaim tanah dan SDA dalam wilayah KPHP GS, dan dari sudut pandang Institutionalist Tenure Security ada kecenderungan masyarakat lokal menggunakan kemampuan memobilisasi kekuatan penekan untuk menegakan atau mempertahankan klaim akibat nilai ekonomi dari tanah dan SDA yang diklaim semakin tinggi dengan adanya masukan teknologi dan pembangunan.

Hasil analisis di atas berupa potensi konflik parapihak dalam wilayah KPHP GS yang bersifat saling bertentangan, yang dipertegas dengan posisi PEMDA dan Masyarakat lokal sebagai owner dan UPTD KPHP GS hanya sebagai proprietor terkait dengan bundle of rigths atas klaim tanah dalam wilayah KPHP GS, dan persepsi makna keamanan/kepastian tenurial yang diimplementasikan dalam tindakan nyata dan cara-cara yang digunakan untuk mempertahankan klaim, maka teridentifikasi tipologi permasalahan sosial dalam wilayah KPH adalah konflik tenurial berat. Berangkat dari permasalahan ini penataan tenurial dapat diretas dengan arahan strategis yang dapat dilakukan pihak KPH adalah: 1) Mengembangkan tata ruang mikro bersama parapihak untuk menyepakati norma pemanfaatan masing-masing fungsi ruang yang disepakati; 2) Merekomendasikan penyelesaian hukum melalui revisi tata ruang bagi areal yang tidak dapat dipertahankan sebagai kawasan hutan.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh Karya Tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi IPB

PENATAAN TENURIAL KAWASAN HUTAN PADA

PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

(Kasus Pada KPHP Model Gunung Sinopa Provinsi Maluku Utara)

MUHAMMAD NUR

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Penataan Tenurial Kawasan Hutan Pada Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kasus Pada KPHP Model Gunung Sinopa Provinsi Maluku Utara )

Nama : Muhammad Nur

NRP : E151100011

Program Studi : Ilmu Pengelolaan Hutan (IPH)

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Bramasto Nugroho, M.S. Ketua

Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S. Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan

Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S.

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat, Nikmat, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Penataan Tenurial Kawasan Hutan Pada Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kasus Pada KPHP Model Gunung Sinopa Provinsi Maluku Utara).

Penelitian dilaksanakan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Gunung Sinopa, KPHP yang sudah memiliki organisasi pengelola KPH berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Memahami konflik dan permasalahan sosial terkait dengan tenurial dalam wilayah KPHP Model Gunung Sinopa merupakan suatu hal yang mutlak guna menghadirkan suatu pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh UPTD yang dapat memberi solusi atas permasalahan sosial terkait tenurial yang ada dalam wilayah KPH.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Ir. Bramasto Nugroho, MS dan Bapak Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS selaku Komisi Pembimbing atas segala bimbingannya, arahan, dan saran yang diberikan kepada penulis.

2. Bapak Bupati Halmahera Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan yang telah memberi ijin dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan studi di sekolah Pascasarjana IPB. Achmad,SPd.MSi., Bapak Wahab Samad, S.Hut, Ibu Rivani, S.Hut, MSc, Ibu Fauzia Ibrahim, S.Hut, Zainuddin S.Hut, Syahril H. Adam, S.Hut, semunya selaku Nara Sumber Penelitian.

4. Pimpinan dan Staf Instansi terkait: Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Tingkat Kabupaten Halmahera Tengah; Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BAPPEDA, Bagian Pemerintahan, BPN, dan BPS.

5. Bapak Dr. Dodik Ridho Nurrochmat, MScF selaku Penguji Luar Komisi Pembimbing.

6. Ketua Prodi, Staf Pengajar dan adminsitrasi Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan.

8. Keluarga besar penulis, yaitu: Ayahanda H. Abd. Hafid, Ibunda Hj.Djoheriah, Istri Gusti A. Rahim, Ananda Inayah, Tati, Kakak Sitti Wakiah,

SP, Mas Prawito, Adik-Adik: Sukur H, Amd., Suharto H, Sudirman H, dan Briptu Taufik H, atas doa dan dukungan semangat untuk penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan

Bogor, Juli 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lea pada tanggal 10 April 1973 dari Ayahanda H. Abd. Hafid dan Ibunda Hj. Djoheriah. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara.

Penulis menamatkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Ambon pada tahun 1993, pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi di Universitas Pattimura Ambon pada Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Program Studi Manajemen Hasil Hutan, dan memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada tahun 1998. Penulis mengikuti pendidikan Program Magister Sains di Sekolah Pascasarjana IPB pada tahun 2010.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ………...… xiii

DAFTAR GAMBAR ..………xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah... 3

1.2 Tujuan Penelitian ... 8

1.3 Manfaat Penelitian ... 8

2 TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2.1 Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan... 9

2.1.1 Hubungan KPH dengan Berbagai Elemen Terkiat ... 9

2.1.2 Pembangunan KPH ... 11

2.1.3 Tugas dan Fungsi KPH ... 13

2.2 Konsep Hak Kepemilikan ... 14

3 METODOLOGI PENELITIAN ... 25

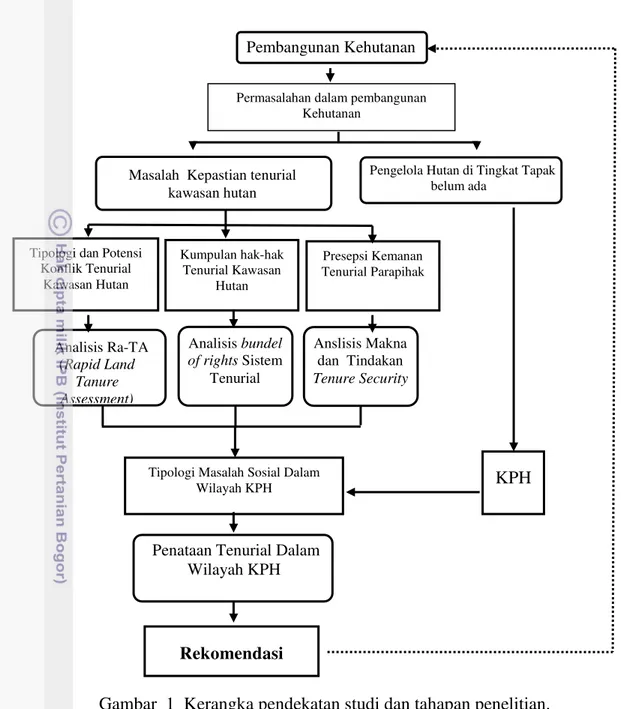

3.1 Kerangka Pendekatan Studi ... 25

3.2 Metode Penelitian... ... 27

3.2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 27

3.2.2 Pengumpulan Data ... 28

3.2.2.1 Data Primer ... 28

3.2.2.2 Data Sekunder ... 33

3.2.3 Metode Analisis ... 33

3.2.3.1 Analisis RaTA... 34

3.2.3.2 Analisis Bundle of Rights... 35

3.2.3.3 Analisis Persepsi Parapihak... 37

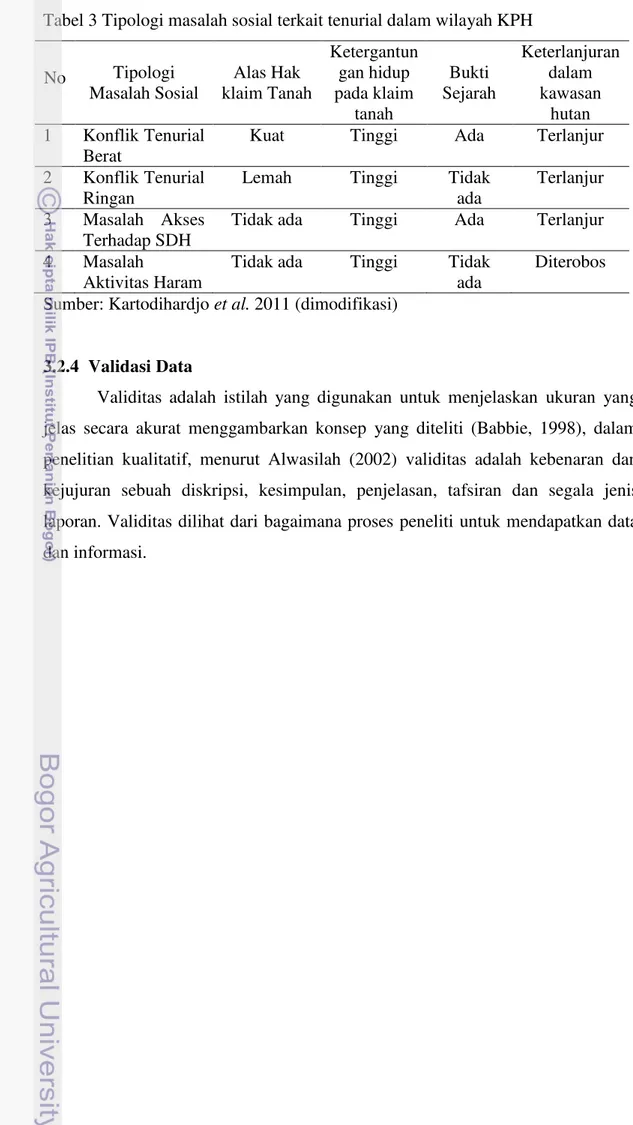

3.2.3.4 Analisis Tipologi Masalah Sosial ... 37

3.2.4 Validasi Data ... 38

4 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN... 41

4.1 KPHP Model Gunung Sinopa... 41

4.1.1 Letak dan Luas ... 41

4.1.2 Perkembangan KPHP GS... 42

4.1.2.1 Sosial Budaya... 42

4.1.2.2 Tipologi Perkembangan Pembangunan KPHP GS... 43

4.1.2.4 Organisasi dan Kepemerintahan KPHP GS ... 44

4.2 Desa Loleo ... 47

4.2.2 Sejarah Desa Loleo... 48

4.3 Desa Lembah Asri ... 50

5 HASIL DAN PEMBAHASAN ... 53

5.1 Potensi Konflik Dalam Wilayah KPHP GS... 53

5.1.1 Status Tata Kuasa Dalam Wilayah KPHP GS... 55

5.1.1.1 Sejarah dan Bukti Klaim Penguasaan UPTD KPHP GS... 56

5.1.1.2 Sejarah dan Bukti Klaim Penguasaan PEMDA... 58

5.1.1.3 Sejarah dan Bukti Klaim Penguasaan Masyarakat Lokal... 59

5.1.1.4 Sejarah dan Bukti Klaim Penguasaan Masyarakat Transmigrasi. 63 5.1.2 Status Tata Kelola Dalam Wilayah KPHP GS... 66

5.1.2.1 Status Tata Kelola UPTD KPHP GS... 66

5.1.2.2 Status Tata Kelola PEMDA ... 67

5.1.2.3 Status Tata Kelola Masyarakat Lokal... 71

5.1.2.4 Satus Tata Kelola Masyarakat Transmigrasi... 72

5.1.3 Status Tata Perijinan Dalam Wilayah KPHP GS... 73

5.1.3.1 Status Tata Perijinan Menurut UPTD KPHP GS... 73

5.1.3.2 Status Tata Perijinan Menurut PEMDA ... 74

5.1.3.3 Status Tata Perijinan Menurut Masyarakat Lokal... 74

5.1.4 Analisis Potensi Koflik ... 75

5.1.4.1 Klaim Penguasaan Tanah dan SDA Secara De Jure... 76

5.1.4.2 Klaim Penguasaan Tanah dan SDA Secara De Facto... 77

5.1.4.3 Potensi Konflik UPTD KPHP GS dengan PEMDA... 80

5.1.4.4 Potensi Konflik UPTD KPHP GS dengan Masyarakat... 81

5.1.4.5 Potensi Konflik Masyarakat Lokal dengan Transmigrasi ... 82

5.2 Posisi Kepemilikan Parapihak Dikaitkan dengan Sekumpulan Hak (Bundel of Rights) pada Sistem Penguasaan Tanah dan SDA ... 84

5.2.1 Analisis Sekumpulan Hak (Bundle of Rights)... 85

5.2.1.1 Sekumpulan Hak (Bundle of Rights) UPTD KPHP GS... 86

5.2.1.2 Sekumpulan Hak (Bundle of Rights) PEMDA ... 87

5.2.1.3 Sekumpulan Hak (Bundle of Rights) Masyarakat Lokal... 90

5.2.1.4 Sekumpulan Hak (Bundle of Rights) Masy. Transmigrasi... 93

5.2.2 Implikasi Posisi Hak Kepemilikan Parapihak... 97

5.3 Keamanan/Kepastian Tenurial (tenure security) Menurut Persepsi Parapihak Dalam Wilayah KPHP GS... 99

5.3.1 Keamanan/Kepastian Tenurial Menurut UPTD KPHP GS ... 100

5.3.1.1 Peristiwa yang MenjadiAncaman Keamanan Tenurial... 100

5.3.1.2 Makna dan Tindakan Keamanan Tenurial... 101

5.3.2 Keamanan/Kepastian Tenurial Menurut PEMDA ... ... 104

5.3.2.1 Peristiwa yang MenjadiAncaman Keamanan Tenurial... 104

5.3.2.2 Makna dan Tindakan Keamanan Tenurial... 105

5.3.3 Keamanan/Kepastian Tenurial Menurut Masyarakat Lokal... 107

5.3.3.1 Peristiwa yang MenjadiAncaman Keamanan Tenurial... 107

5.3.3.2 Makna dan Tindakan Keamanan Tenurial... 108

5.3.4 Keamanan/Kepastian Tenurial Menurut Masyarakat Transmigrasi... 110

5.3.4.1 Peristiwa yang MenjadiAncaman Keamanan Tenurial... 110

5.4 Identifikasi Tipologi Masalah Sosial Terkait Tenurial Dalam Wilayah

KPHP GS ... 114

6 PENATAAN TENURIAL DALAM WILAYAH KPHP GS... 117

6.1 Pemetaan Tenurial Dalam Wilayah KPHP GS...118

6.1.1 Berdasarkan Lama Waktu Penguasaan Tanah dan SDA... 119

6.1.1.1 Penguasaan Lebih dari 20 Tahun SecaraBerturut-turut...119

6.1.1.2 Penguasaan Kurang dari 20 Tahun ...121

6.1.2 Berdasarkan Arahan RTRW Kabupaten Halmahera Tengah... 123

6.2 Pilihan-pilihan Kebijakan Untuk Rekonsiliasi...126

6.2.1 Kebijakan Sektor Kehutanan... 126

6.2.1.1 Pengelolaan Hutan yang Dapat Diakses Masyarakat...126

6.2.1.2 Pengukuhan Kawasan Hutan...128

6.2.2 Kebijakan Tata Ruang Wilayah... 129

7 KESIMPALAN DAN SARAN... 130

7.1 Kesimpulan...130

7.2 Saran ...131

DAFTAR PUSTAKA... 132

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Panduan pengumpulan data primer ...…….... 29

2 Posisi kepemilikan yang dikaitkan dengan “Bundle Of rigths” ... 36

3 Tipologi masalah sosial terkait tenurial dalam wilayah KPH... 38

4 Konsep yang digunakan, pengumpulan data, dan analisis ...…... 39

5 Luas fungsi kawasan hutan dalam wilayah KPHP Gunung Sinopa... 46

6 Preferensi masyarakat untuk mengelola lahan dalam wilayah KPHP GS .. 42

7 Penduduk desa Loleo menurut jenis kelamin dan pekerjaan utama..…….... 48

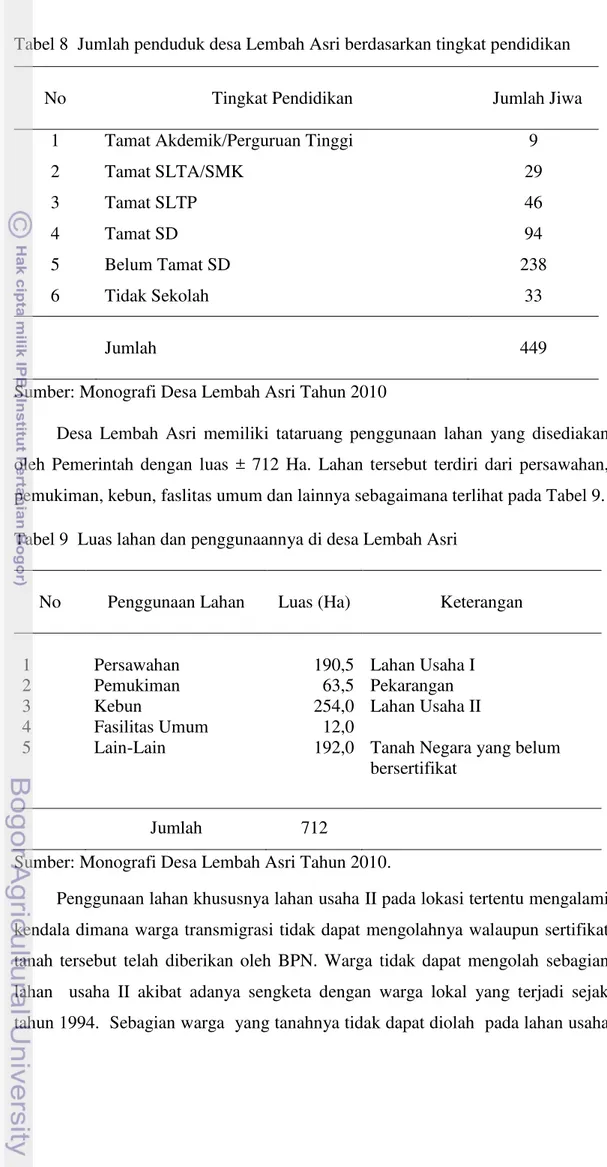

8 Jumlah penduduk desa Lembah Asri berdasarkan tingkat pendidikan..…... 51

9 Luas lahan dan penggunaannya di desa Lembah Asri ... 51

10 Hasil RaTA Dalam Wilayah KPHP GS... 54

11 Posisi UPTD KPHP GS yang dikaitkan dengan “Bundle Of rigths” …... 87

12 Posisi PEMDA yang dikaitkan dengan “Bundle Of rigths” ...…... 89

13 Posisi masyarakat lokal dikaitkan dengan “Bundle Of rigths” ... 91

14 Posisi masyarakat transmigrasi dikaitkan dengan “Bundle Of rigths” pada penguasaan lahan usaha II ... 94

15 Posisi masyarakat transmigrasi dikaitkan dengan “Bundle Of rigths” pada penguasaan lahan R... 96

16 Posisi Parapihak Yang dikaitkan dengan “Bundle Of rigths” ... 97

17 Kesempurnaan hak pada model pengelolaan hutan yang diakses oleh Masyarakat... 99

18 Matrik makna dan tindakan terkait keamanan/kepastian tenurial oleh UPTD KPHP GS ... 105

19 Matrik makna dan tindakan terkait keamanan/kepastian tenurial oleh Pemda ... ... 107

20 Matrik makna dan tindakan terkait keamanan/kepastian tenurial oleh masyarakat lokal ... 110

21 Matrik makna dan tindakan terkait keamanan/kepastian tenurial oleh masyarakat Transmigrasi ... 114

22 Hasil identifikasi tipologi masalah sosial dalm wilayah KPHP GS ... 116

23 Rekapitulasi penguasaan tanah dan SDA di atas 20 tahun dalam Wilayah KPHP GS ... 121

24 Rekapitulasi penguasaan tanah dan SDA di bawah 20 tahun dalam Wilayah KPHP GS ... 122

25 Wilayah pengembangan Kabupaten Halmahera Tengah ... 124

26 Areal berpeluang dikeluarkan dari wilayah KPHP GS berdasarkan RTRW Kabupaten Halmahera Tengah ... 125

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Kerangka pendekatan studi dan tahapan penelitian ...………... 27

2 Alur pikir analisis RaTA ...….... 35

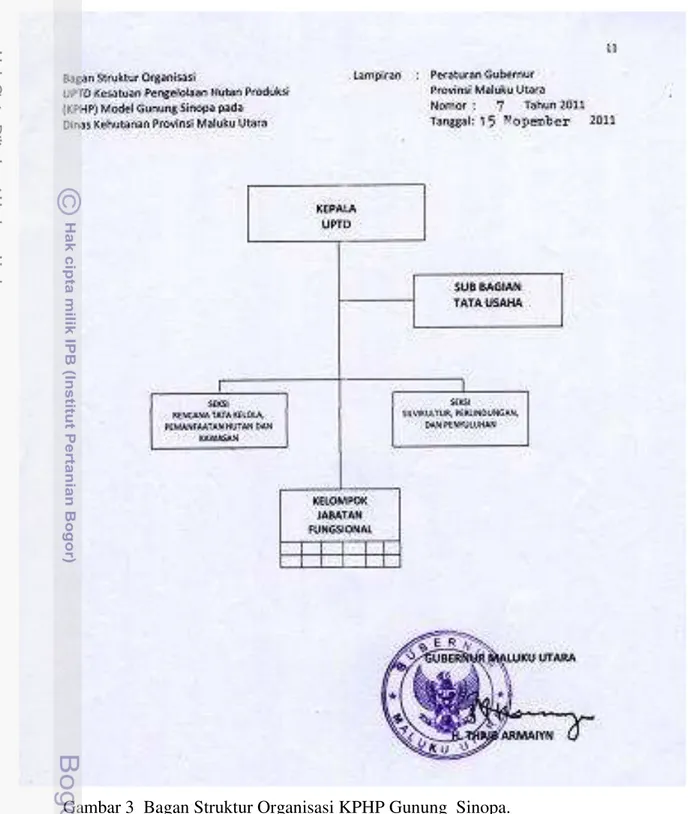

3 Bagan struktur organisasi KPHP GS ...………... 45

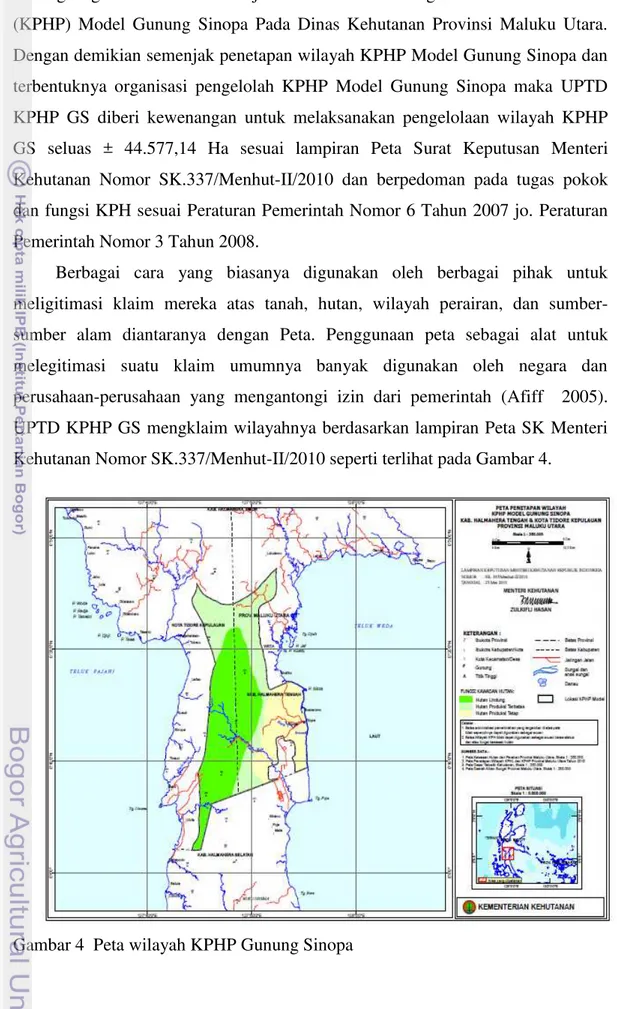

4 Peta wilayah KPHP Gunung Sinopa ...………... 57

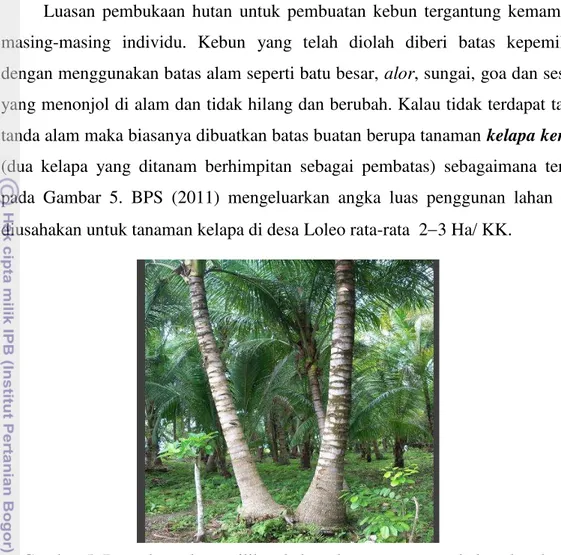

5 Batas kepemilikan dengan tanaman kelapa kembar ...………... 60

6 Sertifikat tanah dan bukti pelunasan pajak masyarakat lokal... 61

7 Bukti klaim penguasaan tanah dengan tanaman kelapa ...………... 61

8 Posisi lahan R pengganti lahan usaha II dalam wilayah KPHP GS....……... 65

9 Peta struktur ruang rancangan RTRW Kabupaten Halmahera Tengah ... 68

10 Perkebunan Eks PNP XXVIII yang menjadi aset PEMDA ....…………... 70

11 Tanaman kelapa pada lahan usaha II yang dikuasai masyarakat lokal ... 72

12 Proses pengelolaan kopra oleh masyarakat ... 74

13 Kuburan dan tanaman Kelapa sebagai bukti fisik ...………... 78

14 Jalam raya yang melintas wilayah KPHP GS ...….. 101

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Peta Penetapan Wilayah KPHP Model Gunung Sinopa ... 137

2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Halmahera Tengah... 138

3 Peta Hasil Observasi Dalam Wilayah KPHP Model Gunung Sinopa... 139

4 Data Koordinat Hasil Observasi Dalam Wilayah KHPP GS... 140

5 Peta Topografi Wilayah KPHP Model Gunung Sinopa ... 141

6 Transkrip Wawancara ... 143

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Realitas kawasan hutan yang bersifat open access serta lemahnya kemantapan kawasan hutan akibat rendahnya pengakuan oleh masyarakat telah menyebabkan permasalahan sosial yang kompleks dalam pembangunan kehutanan (Kartodihardjo et al. 2011). Salah satu permasalahan serius tersebut adalah konflik tenurial kawasan hutan yang dipicu oleh beberapa hal: prosedur penetapan kawasan hutan dan klaim wilayah hutan secara sepihak oleh pemerintah; penyerahan kawasan hutan kepada pihak ketiga melalui mekanisme perijinan tanpa mempertimbangkan keberadaan dan eksistensi masyarakat yang ada di sekitar dan di dalam kawasan hutan beserta pengakuan pada hak-hak masyarakat. Konflik tenurial kawasan hutan hampir merata terjadi di seluruh Indonesia. Data terbaru yang dikeluarkan HuMa1 menyebutkan adanya 85 kasus konflik terbuka di kawasan hutan Indonesia terjadi pada tahun 2011 dan yang paling dekat dengan ingatan kita adalah kasus konflik lahan di Mesuji yang menelan korban jiwa.

Diperkirakan lebih dari 25.000 buah desa di Indonesia yang seluruh atau sebagian wilayahnya berada di dalam kawasan hutan (Kemenhut 2010) dan data World Bank tahun 2009 memperkirakan ada 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya yang terdapat di dalam kawasan hutan, dan tumpang tindihnya kebijakan pemerintah khususnya dalam pengelolaan hutan semakin memberi peluang terjadinya konflik tenurial2 atas tanah dalam kawasan hutan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Safitri et al. (2011) mengemukakan bahwa jika dilihat dari aktor yang terlibat, maka konflik tenurial kawasan hutan dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori:

1

HuMa (Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis) 2

1 Konflik antara masyarakat adat dengan Kementrian Kehutanan (Kemenhut). 2 Konflik antara masyarakat dengan Kemenhut dengan Badan Pertanahan

Nasional (BPN).

3 Konflik antara masyarakat transmigrasi dengan masyarakat (adat/lokal) dengan Kemenhut dengan Pemerintah Daerah dengan BPN.

4 Konflik antara masyarakat petani pendatang dengan Kemenhut dengan Pemerintah Daerah.

5 Konflik antara masyarakat desa dengan Kemenhut.

6 Konflik antara calo tanah dengan elite politik dengan masyarakat petani dengan Kemenhut dengan BPN.

7 Konflik antara masyarakat lokal (adat) dengan pemegang izin.

8 Konflik antar pemegang izin kehutanan dan izin‐izin lain seperti pertambangan dan perkebunan.

Potensi konflik tenurial kawasan hutan, salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tercermin dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, dimana tidak mengharuskan pemerintah untuk melakukan apa yang disebut sebagai Free Prior Informed Consent (FPIC) dalam membuat keputusan atau menerbitkan ijin. FPIC adalah satu proses yang memungkinkan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di kawasan yang dinyatakan milik masyarakat dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumberdaya dan perikehidupan masyarakat (DKN 2011a). Akibat dari kebijakan pemerintah di sektor kehutanan ini, banyak sekali tanah-tanah yang diklaim oleh masyarakat berpindah kepemilikan akibat dari kebijakan pemerintah untuk mengalokasikannya untuk kegiatan pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah sendiri maupun swasta (Afiff 2005).

dampak dari kebijakan pemerintah ini, sehingga klaim tanah dan SDA dalam kawasan hutan oleh masyarakat menjadi tidak pasti dan berpotensi diklaim sebagai hutan negara oleh pemerintah.

Wilayah KPH umumnya berada pada areal yang tidak dibebani hak dan cenderung open access dan berpotensi menimbulkan konflik di dalamnya, hal ini sangat dimungkinkan pada kawasan hutan di luar Pulau Jawa, di mana institusi lokal mengakui siapa yang membuka hutan pertama kali maka dialah pemiliknya, sehingga lahan-lahan usaha (ladang) tersebut menjadi hak milik peladang secara de facto (Nugroho 2011), sehingga menjadi sangat penting adanya suatu penataan tenurial dalam wilayah KPH. Pada situasi seperti ini keberadaan pembangunan KPH menjadi solusi strategis yang diharapkan dapat memfasilitasi penataan tenurial kawasan hutan dalam wilayahnya.

Hubungan antara kepastian tenurial dengan penyelesaian konflik adalah tesis yang sangat populer dalam berbagai diskursus akademik, pembangunan dan gerakan sosial (Safitri 2006). Kepastian tenurial (tenure security) merupakan salah satu kunci penyelesaian konflik tenurial, oleh karena itu penelitian tentang penataan kepastian tenurial atas tanah dan sumber daya alam yang ada dalam wilayah KPH sangat diperlukan.

2.2 Perumusan Masalah

Sering kali pada objek yang sama, misalnya tanah, terdapat berbagai hak yang melekat dan hak-hak ini dapat saja dimiliki oleh beberapa pihak. Inilah yang kemudian menyebabkan mengapa konsep tenurial ini seringkali dijelaskan dengan prinsip “bundle of rights” (Afiff 2005). Schlager dan Ostrom (1992) menyatakan bahwa hak-hak dalam hak kepemilikan dapat dirinci sebagai berikut: 1 Hak atas akses (rights of access): adalah hak untuk memasuki suatu wilayah

tertentu.

3 Hak pengelolaan (rights of management): adalah hak untuk mengatur pola pemanfaatan internal dan merubah sumberdaya yang ada untuk tujuan meningkatkan hasil atau produksi.

4 Hak pembatasan (rights of exclusion): adalah hak untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh hak atas akses dan membuat aturan pemindahan hak atas akses ini dari seseorang ke orang lainnya atau kelompok lain.

5 Hak memindahtangankan (rights of alienation): adalah hak untuk menjual atau menyewakan atau kedua-duanya. Semakin banyak kumpulan hak-hak (bundle of rigths) tersebut dimiliki oleh seseorang atau kelompok, semakin sempurna hak kepemilikannya (Alston & Muller 2008, diacu dalam Nugroho 2011).

Ketidakpastian dalam klaim tanah dan SDA dalam kawasan hutan sering diakibatkan karena pada areal yang sama terdapat dua legitimasi klaim, yakni secara de jure dan de facto. Afiff (2005) mengemukakan bahwa klaim secara de jure berarti kepemilikan formal yang berdasarkan hukum atau peraturan yang dianggap sah oleh pemerintah, contohnya pemberian izin pemanfaatan hutan oleh pemerintah kepada pihak ketiga atau penguasaan kawasan hutan di Indonesia oleh Negara. Sedangkan istilah de facto mengacu pada cara-cara kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan yang dipercayai, digunakan, dikenal dan berlaku, berdasarkan hukum atau aturan yang telah dipraktekkan oleh masyarakat selama ini.

Ellsworth (2002) menjabarkan ada 4 (empat) aliran yang berkembang saat ini dalam menjawab persoalan yang terkait dengan tenure security yakni: (1) Property Rights; (2) Agrarian Structure Traditions; (3) Common Property Advocates; dan (4) Institutionalist. Aliran hak-hak Property (Property Rights) memahami hak-hak properti sebagai kepemilikan properti secara individu, privat, yang dapat secara bebas diperdagangkan. Aliran ini menekankan bahwa ketersediaan sertifikat tanah secara individual atau perorangan adalah prasyarat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut mereka, kepemilikan individual adalah cara yang terbaik untuk mendorong proses produksi secara lebih efisien.

luas dari sekedar sertifikasi, yaitu sangat terkait dengan political will (kemauan politik) dari penguasa untuk melindungi kelompok miskin serta kelompok menengah ekonomi kecil dari ancaman dampak pasar bebas. Kelompok ini tetap berpendapat land reform adalah strategi yang paling penting untuk dilakukan dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Aliran Common Property Advocates (Advokasi Hak Properti Masyarakat Adat) mengangkat pentingnya pengakuan dan dukungan untuk hak-hak atas tanah dan sumber-sumber alam yang secara turun temurun yang dimiliki oleh masyarakat adat. Pendukung aliran ini mengemukakan bahwa tanah-tanah ulayat seperti ini penting untuk tidak diprivatisasi sebab tanah-tanah seperti ini adalah katup penyelamat untuk kelompok masyarakat miskin terutama di saat-saat darurat. Walaupun penganut aliran ini setuju dengan pendukung aliran Property Rights, namun mereka tidak setuju dengan pendekatan sertifikasi individual untuk tanah-tanah komunal sebagai jalan keluarnya. Bahkan menurut mereka proyek-proyek sertifikasi seperti ini dapat berdampak pada menurunnya keadilan dan memperbesar jurang ketimpangan sosial dalam masyarakat.

berbagai bentuk hak, pihak yang dilarang untuk melanggar hak-hak tersebut dan pihak (biasanya pemerintah atau pengadilan) yang menjamin hak-hak tersebut dan berkewajiban untuk melarang (Afiff 2005). Ellsworth (2002) faktor-faktor yang mempengaruhi relasi ketiga pihak tersebut adalah: 1) Sejarah kekuasaan, untuk mengetahui perubahan status kawasan dalam konteks jenis kepemilikan (property right), peran dan fungsi parapihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA); 2) Demografi, untuk melihat cakupan area dimana institusi yang dibangun akan memberikan dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung; 3) Budaya, untuk mengetahui sejauh mana unsur-unsur

budaya mempengaruhi proses pembentukan institusi pengelolaan SDA; 4) Organisasi sosial dari masyarakat, sistem nilai dan penetapan harga-harga

secara relatif mesti diperhatikan untuk melihat bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi relasi diantara ke tiga pihak tersebut dalam rejim hukum dan dalam menjelaskan bagaimana suatu jenis sumber daya (hutan, air, tanah, komoditi) di kelola pada suatu masa tertentu.

Penelitian ini mencoba menghubungkan konflik tenurial atas tanah dan SDA dalam kawasan hutan dengan KPH sebagai suatu institusi pengelola hutan di tingkat tapak. Diharapkan keberadaan institusi KPH dapat lebih memahami bagaimana seharusnya KPH dapat menata relasi sosial antara para pihak dalam wilayah KPH terkait dengan tenurial. Untuk dapat menganalisis peran institusi KPH dalam menata tenurial kawasan hutan maka penelitian ini menggunakan pendekatan Institutionalist Tenure Security, pendekatan ini dipilih karena persoalan utama terjadinya konflik antara pemerintah dan masyarakat lokal3 di Wilayah KPHP Model Gunung Sinopa adalah kondisi ketidaksamaan hak dan akses atas tanah dan sumber daya alam (tenure insecurity).

Penataan kepastian tenurial dapat dimediasi dan difasilitasi oleh institusi KPH sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi hutan di tingkat tapak, baik kondisi sumber daya alam maupun kondisi sosial budaya masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan. Institusi KPH memiliki kapasitas untuk menentukan alokasi sumber daya hutan dengan tepat, berkeadilan, dan berimplikasi minimum

3

konflik. Dengan demikian institusi KPH merupakan lembaga yang secara sosial politik mendapat legitimasi dari masyarakat dengan kewenangan teknis dan fungsi dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak namun mempunyai posisi strategis dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara adil dan aman (Kartodihardjo et al. 2011).

Pada posisi inilah peran institusi KPH dapat memetakan persoalan di lapangan dengan sejelas mungkin, kondisi de facto sangat penting untuk diketahui karena kehidupan sehari-hari suatu masyarakat (komunitas) berlangsung dalam kondisi de facto ini (Afiff 2005), yang jika diabaikan oleh negara maupun oleh mereka yang memegang hak de jure, dapat memunculkan konflik. Oleh karena itu institusi KPH harus mampu memahami konflik-konflik yang terjadi mulai dari proses konflik mencakup tahapan potensi konflik (conditional), pra-konflik (monadic), konflik (diadic), dan sengketa (Pasya & Sirait 2011). Institusi KPH harus memahami juga bahwa setiap aktor yang mewakili kepentingan-kepentingannya memiliki gaya dan sikap yang beragam terhadap konflik yang sedang dihadapinya, mulai dari sikap menghindar, akomodatif, kompetitif, kompromistis hingga kolaboratif dimana terdapat keseimbangan kekuatan. Gaya dan sikap terhadap konflik ini yang akan menentukan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) yang mencakup ajukasi (ajucation), arbitrasi (arbitration), mediasi (mediation), negosiasi (negotiation), atau tanpa bantuan pihak ketiga yaitu dengan paksaan (coercion), penaklukan (conquest), penghindaran (avoidance), dan pembiaran (lumpingit) (Nader 1978, diacu dalam DKN 2011b).

Berdasarkan kerangka teori dan perumusan masalah yang diuraikan di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1 Bagaimana potensi konflik tenurial kawasan hutan di dalam wilayah KPHP Model Gunung Sinopa?

2 Bagaimana sekumpulan hak (bundle of rights) dalam sistem tenurial atas tanah dan SDA yang diklaim oleh parapihak di dalam wilayah KPHP Model Gunung Sinopa?

4 Bagaimana masalah sosial terkait tenurial dalam wilayah KPHP Gunung Sinopa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, secara umum penelitian ini bertujuan menghimpun pengetahuan dan infomasi terkait penataan tenurial atas tanah dan SDA dalam wilayah KPH. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1 Menganalisis potensi konflik tenurial kawasan hutan di dalam wilayah KPHP Model Gunung Sinopa.

2 Memetakan sekumpulan hak (bundle of rights) sistem tenurial atas tanah dan SDA yang diklaim parapihak di dalam wilayah KPHP Model Gunung Sinopa. 3 Mengidentikiasi makna keamanan tenurial atas tanah dan SDA menurut

persepsi parapihak yang ada dalam wilayah KPHP Model Gunung Sinopa. 4 Mengidentifikasi tipologi masalah sosial terkait tenurial dalam wilayah KPHP

Model Gunung Sinopa.

1.4 Manfaat Penelitian

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 12 disebutkan bahwa perencanaan kehutanan meliputi: inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tersebut dilakukan pada tingkat propinsi, kabupaten/kota serta pada tingkat unit pengelolaan. Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efesien dan lestari, antara lain kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), dan kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).

KPH sebagai institusi penyelenggara pengelolaan hutan di lapangan, dimana peran ini sangat diperlukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai “pemilik” sumberdaya hutan yang didasarkan pada mandat dari Undang-Undang. Sesungguhnya KPH tidak memiliki kewenangan memberi ijin pemanfaatan hutan, akan tetapi sebagai pengelola hutan di tingkat tapak sehingga sangat diharapkan kondisi suatu wilayah KPH dapat terinformasikan dengan lengkap terkait keaneka ragaman potensi dari wilayah tersebut. Selain itu peran institusi KPH diharapkan mampu melakukan penataan pemanfaatan hutan sesuai dengan potensinya dan menjadi penengah bagi parapihak yang berkepentingan dalam wilayah KPH.

2.1.1 Hubungan KPH dengan Berbagai Element Terkait

KPH dan ragam fungsi hutan, keberadaan KPH akan lebih memastikan diketahuinya potensi hutan, perubahan-perubahan yang terjadi maupun kondisi masyarakat yang tergantung pada manfaat sumberdaya hutan. Dalam hal ini KPH dapat dimaknai sebagai pihak yang menghimpun informasi sumberdaya hutan untuk melakukan pengelolaan hutan yang tidak dijalankan secara langsung oleh lembaga seperti Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan.

KPH dan akses masyarakat, akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan dapat terdiri dari berbagai bentuk. Apabila dikaitkan dengan ijin atau penetapan status kawasan hutan, akses masyarakat yang dimaksud tidak dapat ditetapkan pada tingkat KPH, karena kewenangan untuk itu berada pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Keberadaan KPH memungkinkan identifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat tehadap manfaat sumberdaya hutan dengan lebih jelas, sehingga proses-proses pengakuan hak, ijin maupun kolaborasi menjadi lebih mungkin dilakukan. Demikian pula penyelesaian konflik maupun pencegahan terjadinya konflik lebih dapat dikendalikan.

KPH dan usaha kehutanan, dengan beroperasinya organisasi KPH, informasi mengenai sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh para pemegang ijin diharapkan akan semakin akurat. Karakteristik dan sifat-sifat khas sumberdaya hutan juga diharapkan dapat diketahui. Kondisi demikian itu akan memudahkan penetapan manajemen hutan yang sesuai dengan kondisi wilayah, sehingga diharapakan mengurangi kegiatan-kegiatan yang selama ini seolah-olah hanya bersifat administratif, harus dilakukan, tetapi tidak secara jelas berguna bagi usaha kehutanan tersebut. Efektivitas kegiatan demikian itu pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

KPH dan organisasi daerah, keberadaan KPH bersifat unik. Organisasi daerah yang dibentuk berdasarkan PP No 41 Tahun 2007 tidak mengenal adanya organisasi seperti KPH yang mempunyai sifat teritorial. Organisasi KPH meskipun bidang kehutanan namun bukan identik dengan organisasi kehutanan yang telah dibentuk berdasarkan PP No 41 Tahun 2007. KPH merupakan organisasi yang spesifik yang khususnya di luar Pulau Jawa belum pernah ada.

memperhatikan kepentingan ekonomi, sosial dan sekaligus kepentingan lingkungan hidup. Secara fungsional, KPH dapat menyediakan barang dan jasa untuk menopang pengembangan wilayah tersebut. Oleh karena itu tujuan pengembangan KPH perlu diselaraskan dengan tujuan pengembangan wilayah Kabupaten/Kota dan atau Propinsi. KPH yang lokasinya lintas wilayah Kabupaten/Kota dapat menjadi penyelaras arah pengelolaan sumberdaya hutan khususnya maupun sumberdaya alam pada umumnya di kedua wilayah administrasi tersebut.

KPH dan kelestarian hutan, faktor yang menentukan kelestarian hutan cukup banyak, meskipun pada prinsipnya kelestarian hutan ditentukan oleh kapasitas pemegang ijin atau pengelola hutan. KPH menjadi faktor pemungkin kapasitas tersebut dapat ditingkatkan atau bahkan pengadaan pengelola hutan yang selama ini tidak ada, misalnya dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan yang tidak ada pengelolanya terbukti tidak membawa hasil.

2.1.2 Pembangunan KPH

Dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan, pengelola KPH adalah pihak yang paling mengetahui kondisi hutan di tingkat tapak. Oleh karena itu, meskipun proses administrasi perijinan berada di tangan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, namun pengelola KPH mempunyai peran penting dalam menentukan bagaimana masyarakat akan siap menerima dan menjalankan ijin itu atau bagaimana pengusaha aman dalam menjalankan usahanya setelah menerima ijin serta dalam konteks yang lebih luas, pengelola KPH menentukan bagaimana alokasi sumberdaya hutan dilaksanakan dengan peluang keberhasilan yang tinggi ataupun implikasi konflik minimal.

aksesibilitas dan infrastruktur, tenaga kerja, informasi, penyelesaian konflik, dan pendampingan sesuai dengan karakteristik wilayah suatu KPH.

Keberadaan KPH diharapkan dapat memecahkan permasalahan kehutanan terkait dengan pengelolaan hutan ditingkat tapak, akses masyarakat, pelestarian hutan, dan permasalahan sosial terkait tenurial. Kartodihardjo et al. (2011) dalam prakteknya KPH menyelenggarakan penguasaan sumberdaya hutan itu bukan dalam arti memberi ijin pemanfaatan hutan melainkan melakukan pengelolaan hutan sehari-hari. Dalam hal demikian itu, KPH menjadi pusat informasi mengenai kekayaan alam sekaligus menata kawasan hutan menjadi bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai ijin maupun dimanfaatkan melalui kegiatan yang direncanakan dan dijalankan sendiri.

Selain sebagai pusat informasi mengenai potensi suatu kawasan hutan, KPH dapat memainkan peran sebagai mediator bagi akses masyarakat dalam kawasan hutan secara legal, Kartodihardjo et al. (2011) keberadaan KPH memungkinkan identifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat tehadap manfaat sumberdaya hutan dengan lebih jelas, sehingga proses-proses pengakuan hak, ijin maupun kolaborasi menjadi lebih mungkin dilakukan. Demikian pula penyelesaian konflik maupun pencegahan terjadinya konflik lebih dapat dikendalikan.

Pembangunan KPH saat ini terus menerus dilakukan di daerah, secara garis besar pembangunan KPH menunjukan kemajuan yang cukup signifikan, hal ini daapat dilihat dari perkembangan pembangunan KPH sampai dengan bulan Agustus 2011 ( Sumber Kemenhut), penetapan wilayah KPHL sebanyak 167 Unit

dengan luas ± 20.834.918 Ha, KPHP sebanyak 246 Unit dengan luas ± 37.063.223 Ha yang tersebar pada 23 Provinsi, dan Khusus DI Jogyakarta

2.1.3 Tugas dan Fungsi KPH

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 17 ayat (1) mengamanatkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Unit Pengelolaan. Tujuan pembentukan wilayah pengelolaan hutan tersebut adalah untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Bentuk unit pengelolaan hutan adalah dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) baik pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan/atau hutan konservasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008, dijelaskan bahwa KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga ditetapkan tugas pokok dan fungsi KPH, yakni: 1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: a) Tata hutan dan

penyusunan rencana pengelolaan hutan; b) Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin; c) Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin; d) Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu; e) Rehabilitasi hutan dan reklamasi; f) Perlindungan hutan dan konservasi alam.

2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan.

3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.

4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Dengan demikian, maka sebelum ada KPH, seluruh tugas pokok dan fungsi KPH tetap dijalankan oleh Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Kartodihardjo (2008) mengemukakan bahwa organisasi KPH ditetapkan dalam tiga fase yaitu: fase pertumbuhan, fase pengembangan dan fase pemantapan. Fase pertumbuhan merupakan suatu proses menuju pembentukan organisasi KPH, di saat KPH belum terbentuk. Fase ini diharapkan berjalan sampai akhir tahun 2009, dimana telah terbentuk minimal 1 (satu) KPH di setiap propinsi. Bagi setiap KPH yang telah terbentuk segera memasuki fase berikutnya yaitu fase pengembangan. Fase pengembangan adalah fase dimana KPH telah terbentuk, dimana perhatian pembangunan KPH diarahkan pada struktur dan fungsi organisasi, jumlah dan kualifikasi sumberdaya manusia, manajemen dan kepemimpinan, serta ketersediaan sumberdaya lainnya. Sedangkan fase pemantapan adalah fase dimana Pemerintah diharapkan telah mempunyai perangkat evaluasi kinerja KPH, baik kriteria dan indikator berbasis kinerja, sistem evaluasi, maupun mekanisme perbaikan kinerja KPH.

2.2 Konsep Hak Kepemilikan

Konsep dasar dari ekonomi kelembagaan baru (NIE) adalah teori North (1990) menyatakan bahwa ekonomi kelembagaan merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi, sebuah hipotesis penting dari teori ini adalah bahwa kelembagaan membentuk perilaku para aktor politik dan ekonomi, namun pada kesempatan lain para aktor termotivasi untuk bereaksi dan mengubah kelembagaan yang tidak lagi melayani kepentingan mereka (Irimie & Essmann 2009).

NIE umumnya terdiri dari tiga teori yang berbeda: 1) teori hak milik 2) teori biaya transaksi, dan 3) principal-agent teori. Mengingat studi ini terkait dengan teori hak kepemilikan secara empiris namun tidak menutup kemungkinan menggunakan teori-teori lain guna memperjelas teori hak kepemilikan pada sumber daya hutan. Teori principal-agent dan teori biaya transaksi dapat

Hak kepemilikan (property right) adalah hak yang dimiliki individu, masyarakat, negara atas suatu sumberdaya (asset/endowment) untuk mengelola, memperoleh manfaat, memindahtangankan, bahkan untuk merusaknya, hak ini merupakan implikasi hubungan antara sumberdaya dengan aktor yang terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya, artinya apabila aktor berdiri sendiri tanpa ada sumberdaya yang dimanfaatkan, atau sumberdaya yang tersedia tanpa ada aktor yang memanfaatkannya, maka pendefinisian hak kepemilikan tidak diperlukan (Nugroho 2009). Oleh karenanya hak kepemilikan ini merupakan kumpulan hak‐hak (bundle of rights) yang diatur melalui aturan tertentu, sehingga North (1990) menyatakan bahwa hak kepemilikan merupakan institusi, karena di dalamnya mengandung norma‐norma dan aturan main pemanfaatannya dan merupakan alat pengatur hubungan antar individu.

Konsep hak kepemilikan memiliki implikasi terhadap konsep hak (right) dan kewajiban (obligation) yang diatur oleh hukum, adat dan tradisi atau konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya. Konsekuensinya diperlukan persyaratan‐persyaratan tertentu agar hak dapat ditegakkan, yaitu:

1 Adanya pengakuan atas hak dan kewajiban atas sumberdaya. Dalam banyak hal hak kepemilikan merupakan produk dari tradisi atau adat kebiasaan dalam masyarakat atau pengaturan administratif pemerintah, sehingga tidak seorangpun dapat menyatakan hak milik tanpa pengakuan dari masyarakat dan negara. Dengan demikian, hak seseorang harus mampu menumbuhkan kewajiban orang lain untuk menghormatinya dan hak seseorang harus dapat menjadi sumber kekuatan untuk akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang dimaksud.

Kasper dan Streit (1998) mengingatkan bahwa institusi tanpa sanksi adalah tidak ada artinya.

3 Hak kepemilikan memerlukan biaya penegakan dan biaya eksklusi (exclusion costs). Semakin mahal biaya‐biaya tersebut, semakin tidak berharga suatu asset/sumberdaya. Demikian pula apabila manfaat yang dapat diperoleh dari sumberdaya tersebut jauh lebih rendah dari biaya penegakan dan eksklusi, maka sumberdaya tersebut akan ditinggalkan dan tidak terurus.

4 Karakteristik manfaat sumberdaya menentukan tingkat kesulitan penegakannya. Menurut North (1990) hak relatif mudah ditegakkan apabila aliran manfaat dapat diketahui dan konstan, atau aliran manfaat bervariasi tetapi dapat diprediksi. Sebaliknya hak tidak mudah ditegakkan (biaya penegakan hak mahal) apabila aliran manfaat dengan mudah dapat dinikmati pihak lain dan aliran manfaat bervariasi dan tidak dapat diprediksi, maka biaya untuk menegakkan hak akan sangat mahal, akibatnya masing‐masing pihak akan berlomba mengeksploitasi manfaat tersebut.

Di lain pihak, aset tersebut juga harus mendapat perlindungan baik oleh masyarakat maupun oleh entitas pelindung hak‐hak warga. Akan menjadi sia‐sia apabila kepemilikan seseorang/kelompok tidak dihormati oleh orang/kelompok lain.

Kepemilikan sumber daya alam bersifat kompleks (Kartodihardjo & Jhamtani 2006), di satu pihak, ada bagian dari suatu ekosistem yang dapat memberi manfaat atau mendatangkan kerugian bagi masyarakat banyak(public benefit/cost), di pihak lain sumber daya alam dapat berupa komoditi (private goods) yang hanya dinikmati oleh perorangan . Hanna et al. (1996) membagi bentuk-bentuk hak yang lazim disebut rezim hak terhadap sumber daya alam yang berkisar dari yang dikuasai negara (state property), diatur bersama di dalam suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu (common property), atau berupa hak individu (private property).

Pengertian dan asumsi dasar terhadap sumber daya alam akan menentukan siapa pemilik, pengguna, pengatur sumber daya, siapa yang mengendalikan akses pihak lain jika sumberdaya rusak, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari sumber daya tersebut (White 2004, diacu dalam Kartodihardjo & Jhamtani 2006). Hal ini menjadi pokok persoalan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia, dimana pengertian dan asumsi dasar dari sumberdaya alam belum secara tegas diartikulisikan dan diimplementasikan secara konsisten. Dalam kaitan ini menurut White (2004) diacu dalam Kartodihardjo dan Jhamtani (2006), kebijakan tenurial bukanlah berkaitan dengan perubahan hubungan antara orang dengan tanah atau sumberdaya, melainkan menyangkut perubahan sosial dan kekuasaan antara sekolompok orang dengan kelompok lain. Dengan demikian pengertian “tenure” adalah hubungan sosial, yaitu berhubungan antara setiap individu dengan individu lain dalam suatu komunitas, hubungan antara komunitas dan hubungan antara rakyat dengan pemerintah atau negara.

2.3 Konsep Tenurial

mewarnai tuntutan yang sering diikuti dengan aksi-aksi perlawanan. Hingga saat ini semangat masyarakat adat dan pendukungnya untuk mengembalikan hak-hak ulayat, termasuk tuntutan pengembalian hak hutan adat tak pernah kunjung reda. Semua itu bermuara pada masalah land tenure yang sering menjadi “grey area” (Emila dan Suwito 2006).

Menurut Bruce (1998) dalam Review of Tenure Terminology, istilah “tenure” berasal dari jaman feodal Inggris. Setelah menduduki Inggris tahun 1066, bangsa Normandia menghapuskan hak-hak masyarakat atas tanahnya, dan mengganti hak tersebut hanya sebagai pemberian grant (bantuan) dari pemerintahan baru.

Beberapa sumber menjelaskan bahwa kata tenure berasal dari kata dalam bahasa Latin “tenere” yang mencakup arti: memelihara, memegang, memiliki. land tenure berarti sesuatu yang dipegang dalam hal ini termasuk hak dan kewajiban dari pemangku lahan. Land tenure adalah istilah legal untuk hak pemangkuan lahan, dan bukan hanya sekedar fakta pemangkuan lahan. Seseorang mungkin memangku lahan, tetapi ia tidak selalu mempunyai hak menguasai. Sistem “land tenure” adalah keseluruhan sistem dari pemangkuan yang diakui oleh pemerintah secara nasional, maupun oleh sistem lokal. Sebuah sistem “land tenure” sulit dimengerti kecuali dikaitkan dengan sistem ekonomi, politik dan sosial yang mempengaruhinya (Bruce 1998).

Untuk memudahkan pengamatan dan analisis, seringkali masalah tenurial sistem ini dilihat sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak (tenure system is a bundle of rights ) yang mana di dalamnya juga terkandung makna kewajiban (obligation). Hal ini didasarkan pada kenyataan lapangan seringkali ditemukan, bahwa hak-hak atas tanah dan sumber-sumber alam ini bersifat multidimensi dan berlapis-lapis, tidak jarang terjadi, orang atau kelompok orang yang berbeda-beda mempunyai hak pada sebidang tanah atau sesuatu sumber alam yang sama (Emila dan Suwito 2006). Misalnya pada sebagian dari sistem “kepemilikan” tanah adat, meskipun dikenal hak individu untuk “memiliki” sebidang tanah, namun individu tersebut tidak mempunyai hak untuk mengalihkan tanah tersebut ke orang lain secara bebas tanpa ikut campurnya keluarga dan/atau komunitas di mana tanah itu berada. Pohon-pohon tertentu yang berumur panjang misalnya, punya aturan sistem kepemilikan dan pemanfaatan tertentu yang kadang-kadang tidak terkait dengan kepemilikan tanah dimana pohon itu terdapat. Sistem ini bisa berbeda untuk jenis tumbuhan lain yang tumbuh semusim.

Emila dan Suwito (2006) pengertian “bundle of rights ” dalam resource tenure system, memunculkan serangkaian hak tertentu dan pembatasan-pembatasan tertentu atas hak-hak tersebut. Berdasarkan sudut pandang ini, pada setiap tenure system masing-masing hak termaksud setidaknya mengandung tiga komponen hak yakni:

1 Subyek hak, yang berarti pemangku hak atau pada siapa hak tertentu dilekatkan. Subyek hak bervariasi bisa dari individu, rumah tangga, kelompok, suatu komunitas, kelembagaan sosial ekonomi, bahkan lembaga politik setingkat negara.

pohon sagu tertentu, tidak dengan sendirinya mempunyai hak atas tanah di mana pohon sagu itu berdiri.

3 Jenis haknya, setiap hak selalu dapat dijelaskan batasan dari hak tersebut, yang membedakannya dengan hak lainnya. Dalam hal ini jenis-jenis hak merentang dari hak milik, hak sewa, hingga hak pakai, dan lain sebagainya, tergantung bagaimana masyarakat yang bersangkutan menentukannya. Setiap jenis hak ini memiliki hubungan khusus dengan kewajiban tertentu yang dilekatkan oleh pihak lain (mulai dari individu lain hingga negara) dan keberlakuannya dalam suatu kurun waktu tertentu.

Dalam mengamati masalah land and resource tenure, penting pula memperhatikan aspek de jure dan de facto. Istilah de jure digunakan untuk menunjukkan kepemilikan formal yang berdasarkan hukum atau peraturan yang dianggap sah oleh negara atau pemerintah yang berkuasa saat itu. Penguasaan kawasan hutan di Indonesia oleh negara adalah contoh dari kepemilikan de jure ini. Sementara itu istilah de facto mengacu pada cara-cara kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan yang dipercayai, digunakan, dikenal dan diberlakukan oleh masyarakat setempat (Afiff 2005).

2.4 Konsep Keamanan Tenurial (Tenure Security)

Lebih jauh mengenai “land tenure” hal yang harus dicermati adalah jaminan keamanan tenure (tenure security). Bruce (1998) menjelaskan, dari satu sisi pemangkuan dinyatakan aman apabila pemerintah atau orang lain tidak dapat mencampuri pemangku lahan dalam hal penguasaan dan pemanfaatan. Sebagai contoh, meskipun waktu sewa lahan sangat singkat, misalnya 1 bulan, namun apabila dalam jangka waktu tersebut penyewa merasa yakin dapat mempertahankan lahan sewanya, maka pemangkuan ini berarti aman. Hal ini berimplikasi pada keyakinan dalam sistem legal dan akan menghilangkan kekhawatiran akan kehilangan hak.

Forest Trends menerangkan, faktor kunci dari jaminan keamanan tenure adalah pengakuan secara legal dan dukungan terhadap hak-hak milik (property rights), adanya sistem arbitrase pengadilan secara independen, mekanisme dan organisasi pengatur kebijakan yang efektif, dan konstituen politik yang mendukung. Berbicara masalah keamanan di banyak negara berkembang dua kelompok sistem tenurial (yang diatur oleh hukum Negara dan yang diatur secara tradisional), dalam kenyataannya kedua-duanya kurang aman. Di satu sisi sistem yang diatur oleh hukum Negara masih sangat lemah dalam operasionalnya. Sementara sistem yang diatur secara tradisional tidak terdokumentasi dan sering-kali kurang mendapat dukungan secara hukum, sehingga keamanan sebagai pemegang hak kurang memadai (Cromwell 2002).

melindungi haknya; (7) aparat pemerintah yang memberikan atau mengakui hak itu mempunyai posisi dan kewenangan yang sah dan tepat. Selanjutnya, ketujuh elemen itu perlu ditambah dengan elemen baru (8) secara nyata masyarakat pemegang hak dapat melaksanakan dan mengambil manfaat dari kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup hak-haknya itu secara aman tanpa gangguan dari pihak lain. Penilaian akan rasa aman kembali bergantung pada persepsi dan konteks.

2.5 Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berubahnya sistem politik di Indonesia ternyata tidak dengan serta merta diikuti oleh kemudahan penterjemahan peraturan-peraturan di tingkat pusat ke dalam peraturan-peraturan di tingkat daerah kabupaten (Pudjiastuti 2010). Hal ini terjadi pada peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan saat ini sehingga sering terjadi ketegangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh persepsi yang telah berkembang mengenai pelaksanaan otonomi daerah maupun bagaimana sumberdaya hutan seharusnya dikelola (Khan et al. 2004).

Peraturan daerah yang disusun tanpa memperhatikan peraturan yang lebih tinggi cenderung menjadi potensi konflik antarlembaga (Pudjiastuti 2010). Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri dalam kenyataanya bahwa terkadang substansi peraturan di tingkat pusat tidak cukup memberi pedoman kepada pemerintah daerah, karena kurangnya sosialiasi peraturan tersebut sehingga pemerintah daerah menerjemahkan peraturan-peraturan pemerintah pusat sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Suasana dilematik ini ternyata terus berlangsung sampai saat ini.

konflik antarlembaga dalam hal pengelolaan hutan dapat dilihat dari tindakan pemerintah pusat yang mencabut ijin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan (IPPHH) yang menjadi kewenangan pemrintah daaerah. Konflik antarlembaga dalam hal pengelolaan hutan juga terjadi antara HPH BUMN dengan HPH BUMD. Inhutani merupakan perusahaan yang diberikan hak kontrak swasta sebagai mitra kerja pemerintah sekligus mendapatkan konsesi sebagai BUMN. Dengan adanya desentralisasi, apakah hak kontrak yang disepakati dengan pemerintah pusat apakah bersifat tetap atau dapat dibatalkan (Chalid 2005).

Ngakan et al. (2008), mengingat masih simpang siurnya pemahaman para stakeholder terhadap konsep kesatuan pengelolaan hutan (KPH), maka konsep ini masih perlu dimantapkan, diperjelas dan disosialisasikan secara lebih intensif. Perbedaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 terkait pembentukan wilayah hutan perlu segera diperjelas. Pembagian kewenangan merupakan persoalan krusial yang memerlukan pemecahan yang dapat diterima oleh semua pihak, terutama pembagian kewenangan antar lembaga dalam pembangunan kesatuan pengelolaan hutan.

Potensi konflik antar lembaga dalam kesatuan pengelolaan hutan harus diminimalisasi dan dilakukan strategi yang tepat guna mengatasi potensi konflik tersebut. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai pembentukan organisasi pengelola KPHL dan KPHP sebagai satuan kerja perangkat daerah tidak menutup kemungkinan menimbulkan potensi konflik antara KPHL atau KPHP dengan lembaga yang selama ini sudah ada dalam urusan kehutanan baik lembaga pemerintah daerah maupum UPTD Kementrian Kehutanan yang ada di daerah.

2.6 Persepsi

bersangkutan. Menurut Krech (1962), diacu dalam Pujiastuti (2011) persepsi merupakan integrasi dari individu dan rangsangan yang diterimanya. Apa yang dipersepsikan individu dalam suatu saat tertentu tidak hanya dipengaruhi oleh rangsangan yang diterima, namun dipengaruhi juga oleh apa yang ada dalam diri individu tersebut, misalnya pengalaman, perasaan, prasangka, keinginan, sikap dan tujuan. Persepsi mencakup penerimaan stimulus, pengorganisasian stimulus dan penterjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisir yang akhirnya mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap.

Persepsi manusia terhadap lingkungan (environmental perception) merupakan persepsi spasial yakni sebagai interpretasi tentang suatu setting (ruang) oleh individu yang didasarkan atas latar belakang, budaya, nalar dan pengalaman individu tersebut. Dengan demikian setiap individu dapat mempunyai persepsi lingkungan yang berbeda terhadap objek yang sama karena tergantung dari latar belakang yang dimiliki. Persepsi lingkungan yang menyangkut persepsi spasial sangat berperan dalam pengambilan keputusan dalam rangka migrasi, komunikasi dan transportasi. Respon manusia terhadap lingkungannya tergantung pada bagaimana individu tersebut mempersepsikan lingkungannya ( Boedojo 1986).

3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Pendekatan Studi

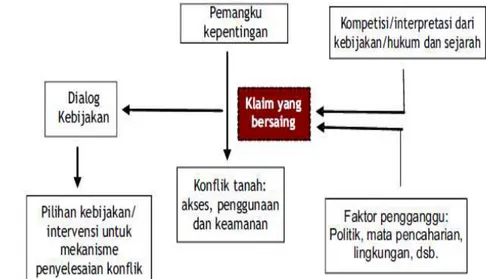

Konflik tenurial kawasan hutan dapat diakibatkan oleh adanya legitimasi kepemilikan berdasarkan de jure dan de facto. Pihak-pihak yang berkonflik masing-masing mendasarkan legitimasi kepemilikan berdasarkan de jure dan de facto, biasanya pihak pemerintah dan pemegang izin mendasarkan legitimasi kepemilikan berdasarkan de jure, sedangkan pihak masyarakat yang telah menguasai suatu kawasan hutan secara turun temurun dalam jangka waktu yang panjang bahkan sebelum adanya perundangan-undangan yang mengatur masalah kawasan hutan tersebut mendasari legitimsi kepemilikan berdasarkan de facto. Konflik biasanya lalu terjadi dengan perusahaan-perusahaan yang datang kemudian dengan mengantongi izin dari pemerintah. Akibat tidak diakuinya kepemilikan dan penguasan tanah yang secara de facto atas klaim masyarakat, maka terjadilah kondisi ketidakpastian tenurial (tenure insecurity ) masyarakat yang sehari-harinya hidupnya bergantung pada tanah dan sumber-sumber daya alam tersebut (Afiff 2005).

Schlager dan Ostrom (1992) merinci hak-hak dalam hak kepemilikan ke dalam 5 (lima) jenis yaitu hak untuk memasuki (access), memperoleh/mengambil manfaat (withdrawal), pengelolaan (management), mengeluarkan pihak yang tidak berhak (exclusion) dan hak memindahtangankan (alienation), di Indonesia hak memindah tangankan terdiri dari 2 (dua) hak yaitu hak untuk memperjual-belikan dan untuk mewariskan termasuk menghibahkan (Nugroho 2011). Dari sekumpulan hak-hak tersebut di atas dapat dipetakan menjadi pemilik (owner), pengelola tetap (proprietor), pemakai/penyewa (claimant) dan pemanfaat yang diizinkan (authorized user).

Kekuatan politik dan distribusi sumber daya alam juga jauh lebih penting diperhatikan daripada jenis kepemilikian karena dari dua faktor tersebut dapat ditentukan siapa yang mendapatkan kepastian hukum dan siapa yang tidak (Ellsworth 2002).

Sementara kebijakan prioritas Pemerintah adalah pemantapan kawasan hutan melalui pembangunan KPH yang merupakan instrumen legal untuk meningkatkan kemantapan kawasan hutan dan menjamin ekistensi institusi pengelola hutan di tingkat lapangan, karena telah dimandatkan dalam UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peran strategi dari keberadaan KPH adalah optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan serta merupakan salah satu jalan bagi resolusi konflik. Keberadaan institusi KPH di tingkat lapangan yang dekat dengan masyarakat, diharapkan akan memudahkan pemahaman permasalahan riil di tingkat lapangan, untuk sekaligus memposisikan perannya dalam penetapan bentuk akses yang tepat bagi masyarakat serta saran solusi konflik (Kartodihardjo et al. 2011).

Gambar 1 Kerangka pendekatan studi dan tahapan penelitian.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPHP Model Gunung Sinopa Provinsi Maluku Utara. KPHP Model Gunung Sinopa dipilih sebagai lokasi penelitian karena KPHP ini merupakan KPHP model yang ada di Maluku Utara sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.337/Menhut-II/2010 dan telah memiliki struktur organisasi yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor: 7 Tahun 2011, di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa terdapat

penelitian terkait KPH pada wilayah bagian Timur Indonesia. Penelitian di lapangan dilaksanakan pada bulan FebruariApril 2012 .

3.2.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistimatis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Nazir 2009). Metode pengumpulan data selalu ada hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Secara umum metoda pengumpulan data dibagi atas beberapa kelompok, yaitu metode pengamatan langsung, metode dengan menggunakan pertanyaan dan metode khusus (Nazir 2009).

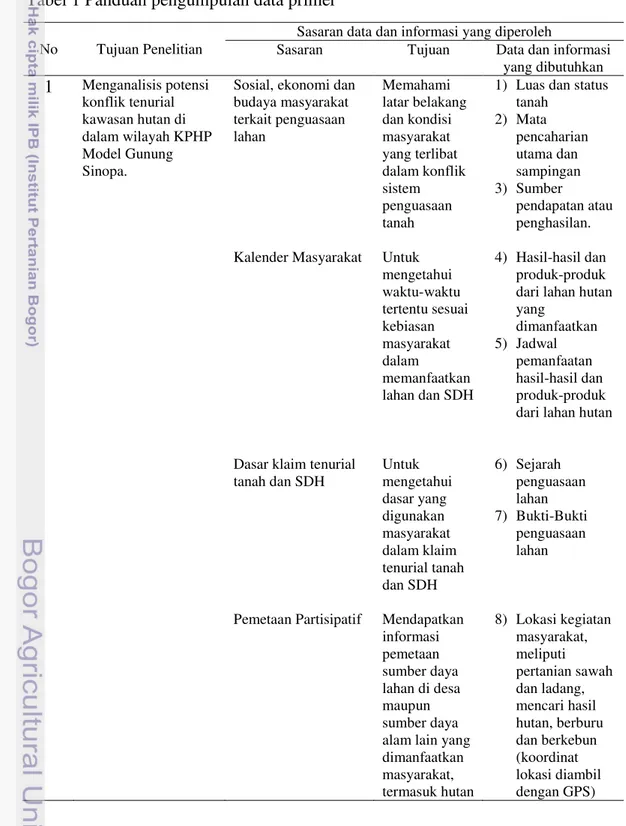

3.2.2.1 Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara (Nazir 2009) proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara peneliti dengan responden dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penentuan responden digunakan metode purposive sampling untuk lokasi penelitian dengan kriteria: mewakili masyarakat lokal dan masyarakat transmigrasi yang berada di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa, dan ada potensi konflik tenurial. Sedangkan untuk mendapatkan responden yang memahami isu yang diteliti maka digunakan metode snowball sampling, yaitu dengan menggunakan tiga tahap pemilihan sampel (Bungin 2006) yakni: a) pemilihan sampel awal, informan kunci yang terkait dengan fokus penelitian; b) pemilihan sampel lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada; c) menghentikan pemilihan sampel lanjutan bilamana dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi.

dalam memberikan informasi; 5) subyek yang sebelumnya tergolong masih asing dengan peneliti.

Dalam pengumpulan data primer yang dilakukan dengan wawancara dan observasi di lapangan maka hal-hal yang menjadi acuan dan panduan dalam melakukan wawancara dan observasi berada pada seputar sasaran data yang akan diperoleh dapat dilihat pada Tabel 1.

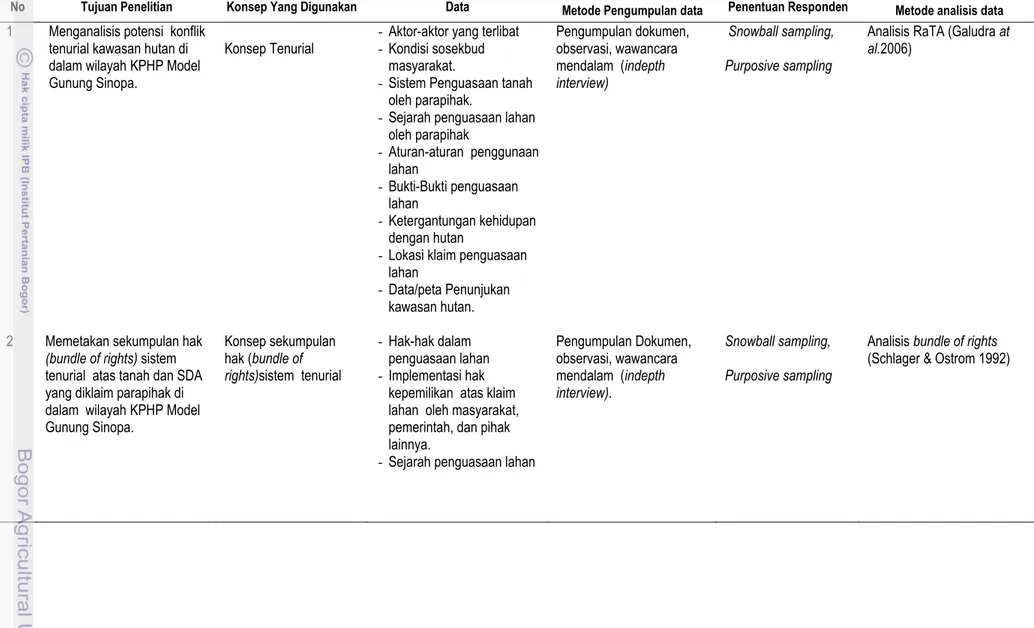

Tabel 1 Panduan pengumpulan data primer No Tujuan Penelitian

Sasaran data dan informasi yang diperoleh