PENGARUH BERAT UMBI BIBIT DAN DOSIS PUPUK KCl

TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI

KENTANG (Solanum tuberosum L.)

SKRIPSI

Oleh :

APRIIN BUKIT

030301004

BDP – AGR

PROGRAM STUDI AGRONOMI

DEPARTEMEN BUDIDAYA PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

PENGARUH BERAT UMBI BIBIT DAN DOSIS PUPUK KCl

TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI

KENTANG (Solanum tuberosum L.)

SKRIPSI

Oleh :

APRIIN BUKIT

030301004

BDP – AGR

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Dapat Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI AGRONOMI

DEPARTEMEN BUDIDAYA PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

Judul Skripsi : Pengaruh Berat Umbi Bibit dan Dosis Pupuk KCl Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kentang (Solanum tuberosum L)

Nama : Apriin Bukit

NIM : 030301004

Departemen : Budidaya Pertanian Program Studi : Agronomi

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

( Ir. Asil Barus, MS ) ( Ir. Jasmani Ginting, MP Ketua Anggota

)

Mengetahui

Ketua Jurusan Ir. Edison Purba, Ph.D.

ABSTRACT

The objective of the research was to know the response of tuber weight and potassium fertilizer of growth and production of potato. The research was done in Ujung sampun, Tanah Karo North Sumatera above ±1250 metres sea level rise from Agustus to November 2007. The research used using Randomized Block Design Factorial with two factors. The first factor was tuber weight with four levels namely : 25-30 g (B1); 35-40 g (B2); 45-50 g (B3); 55-60 g (B4). The second factor was potassium fertilizer with three levels namely : 0 kg (K0); 5.3 g (K1); 10.6 g (K2). The result of the research showed that, especial bar, tuber weight/sample, tuber weight/plot, tubers total/sample, tubers total class A, B, C, D and production/hectare, tuber weight is significant on but not significant on plant hight. Potassium fertilizer showed significant on tuber weight/plot, tubers total class C, D but not significant on plant height, aspecial bar, tuber weight/sample, tubers total/sample, tuber total class A, B and production/hectare. The interaction between tuber weight and potassium fertilizer showed significant on tuber weight/plot but not significant on plant height, aspecial bar, tuber weight/sample, tubers total/sample, tuber total class A, B, C, D and production/hectare.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kentang. Penelitian di laksanakan di Desa Ujung Sampun Tanah Karo yang berada + 1250 m dpl dari bulan Agustus sampai November 2007. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial dengan dua faktor perlakuan. Faktor pertama adalah berat umbi bibit dengan empat taraf yaitu : 25-30 g (B1); 35-40 g (B2); 45-50 g (B3); 55-60 g (B4) dan faktor kedua adalah dosis pupuk KCl dengan tiga taraf yaitu : 0 kg (K0); 5.3 g (K1); 10.6 g (K2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan berat umbi bibit berpengaruh nyata terhadap jumlah batang utama, berat umbi per sampel, berat umbi per plot, jumlah umbi per sampel, jumlah umbi kelas A, B, C, D dan produksi per hektar namun tidak nyata pada tinggi tanaman. Perlakuan dosis kalium berpengaruh nyata terhadap berat umbi per plot, jumlah umbi kelas C, D namun tidak nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah batang utama, berat umbi per sampel, jumlah umbi per sampel, jumlah umbi kelas A, B dan produksi per hektar. Interaksi antara kedua perlakuan berpengaruh nyata terhadap berat umbi per plot namun tidak nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah batang utama, berat umbi per sampel, jumlah umbi per sampel, jumlah umbi kelas A, B, C, D dan produksi per hektar.

RIWAYAT HIDUP

Apriin Bukit dilahirkan di Berastagi pada tanggal 07 April 1985 dari

Ayahanda A. Bukit dan Ibunda J Br. Ginting. Penulis merupakan anak ke-3 dari 4

bersaudara.

Pendidikan yang ditempuh adalah SD Methodist Berastagi lulus tahun

1996, SLTP Negeri 1 Berastagi lulus tahun 1999, SMU Methodist Berastagi lulus

tahun 2002. Terdaftar sebagai mahasiswa Agronomi Departemen Budidaya

Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara pada tahun 2003

melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. SOCFIN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas

berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

”Pengaruh Berat Umbi Bibit dan Dosis Pupuk KCl Terhadap Pertumbuhan

dan Produksi Kentang (Solanum tuberosum L)” yang merupakan salah satu

syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Pertanian Universitas

Sumatera Utara, Medan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih

kepada Bapak Ir. Asil Barus, MS sebagai ketua komisi pembimbing dan Bapak

Ir. Jasmani Ginting, MP sebagai anggota komisi pembimbing yang telah

memberikan bimbingan selama persiapan penelitian sampai penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada

Ayahanda A. Bukit dan Ibunda J. Br Ginting yang telah membesarkan penulis

dengan segenap cinta dan kasih sayang, juga kepada kakak, abang dan adik ku

tercinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama melakukan

studi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua rekan – rekan stambuk 03

atas doa dan motivasi.

Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan

penulisan skripsi ini.Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR ISI

TINJAUAN PUSTAKA ... 5

Botani Tanaman ... 5

Pelaksanaan Penelitian ... 15

Pengolahan Tanah ... 15

Pembuatan Bedengan dan Saluran Drainase ... 16

Pengamatan Parameter ... 19

Tinggi Tanaman(cm) ... 20

Jumlah Batang Utama ... 20

Berat Umbi Per Sampel (kg) ... 20

Berat Umbi Per Plot (kg) ... 20

Jumlah Umbi Per Sampel (umbi) ... 20

Jumlah Kelas Umbi ... 21

Produksi Per Hektar ... 21

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 22

Hasil ... 22

Pembahasan... 40

KESIMPULAN DAN SARAN ... 48

Kesimpulan ... 48

Saran ... 48

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No Hal.

1. Rataan tinggi tanaman pada umur 10 MST pada berbagai

perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 22

2. Rataan jumlah batang utama per sampel pada umur 8 MST pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 23

3. Rataan berat umbi per sampel pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 25

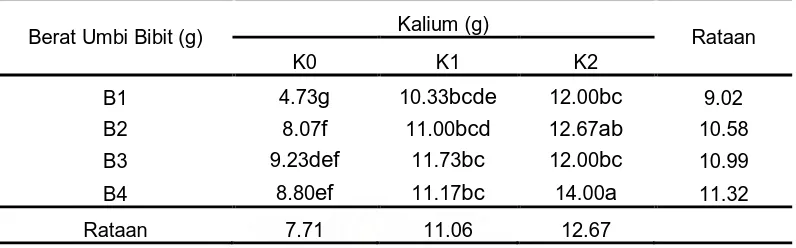

4. Rataan berat umbi per plot pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 27

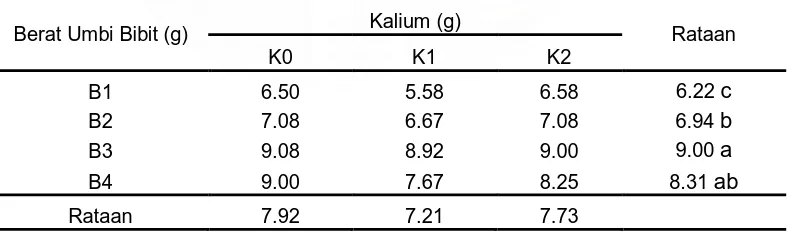

5. Rataan jumlah umbi per sampel pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 29

6. Rataan jumlah umbi kelas A pada perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 31

7. Rataan jumlah umbi kelas B pada perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 32

8. Rataan jumlah umbi kelas C pada perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 34

9. Rataan jumlah umbi kelas D pada perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 36

DAFTAR GAMBAR

No Hal.

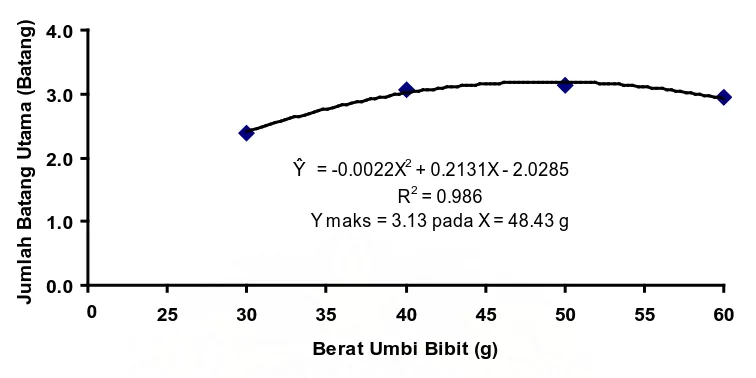

1. Hubungan antara jumlah batang utama dengan berat umbi bibit ... 24

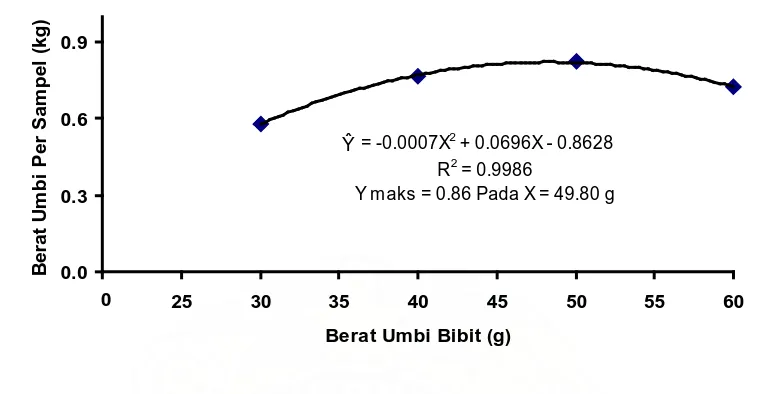

2. Hubungan antara berat umbi per sampel dengan berat umbi bibit ... 26

3. Hubungan interaksi antara berat umbi per plot dengan pupuk KCl ... 28

4. Hubungan antara jumlah umbi per sampel dengan berat umbi bibit ... 30

5. Hubungan antara jumlah umbi kelas A dengan berat umbi bibit ... 31

6. Hubungan antara jumlah umbi kelas B dengan berat umbi bibit ... 33

7. Hubungan antara jumlah umbi kelas C dengan berat umbi bibit ... 35

8. Hubungan antara jumlah umbi kelas C dengan dosis pupuk KCl ... 35

9. Hubungan antara jumlah umbi kelas D dengan berat umbi bibit ... 37

10.Hubungan antara jumlah umbi kelas D dengan dosis pupuk KCl ... 37

DAFTAR LAMPIRAN

No Hal.

1. Data Pengamatan tinggi tanaman 4 MST ... 51

2. Daftar sidik ragam tinggi tanaman 4 MST... ... 51

3. Data Pengamatan tinggi tanaman 6 MST ... 52

4. Daftar sidik ragam tinggi tanaman 6 MST ... 52

5. Data pengamatan tinggi tanaman 8 MST... ... 53

6. Daftar sidik ragam tinggi tanaman 8 MST ... 53

7. Data pengamatan tinggi tanaman 10 MST ... 54

8. Daftar sidik ragam tinggi tanaman 10 MST... ... 54

9. Data Pengamatan jumlah batang utama 4 MST ... 55

10.Daftar sidik ragam jumlah batang utama 4 MST... ... 55

11. Data Pengamatan jumlah batang utama 6 MST ... 56

12.Daftar sidik ragam jumlah batang utama 6 MST ... 56

13.Data pengamatan jumlah batang utama 8 MST... 57

14.Daftar sidik ragam jumlah batang utama 8 MST ... 57

15.Data pengamatan berat umbi per sampel ... 58

16.Daftar sidik ragam berat umbi per sampel... ... 58

17.Data pengamatan berat umbi per plot... 59

18.Daftar sidik ragam berat umbi per plot... ... 59

19.Data pengamatan jumlah umbi per sampel ... 60

20.Daftar sidik ragam jumlah umbi per sampel... ... 60

21.Data jumlah umbi kelas A (70-200 g per umbi) ... 61

23.Data jumlah umbi kelas B (40-69 g per umbi) ... 62

24.Daftar sidik ragam jumlah umbi kelas B... 62

25.Data jumlah umbi kelas C (20-39 g per umbi) ... 63

26.Daftar sidik ragam jumlah umbi kelas C ... 63

27.Data jumlah umbi kelas D (< 20 g per umbi) ... 64

28.Daftar sidik ragam jumlah umbi kelas D ... 64

29.Data produksi per hektar... 65

30.Data sidik ragam produksi per hektar... 65

31.Rangkuman uji beda rataan... 66

32.Deskripsi tanaman kentang ... 67

33.Bagan tanaman per plot ... 68

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kentang (Solanum tuberosum L) berasal dari negara beriklim dingin

(Belanda, Jerman). Kentang sudah dikenal di Indonesia (Pengalengan Lembang

dan Karo) sejak sebelum perang dunia kedua yang disebut eigenheimer. Kentang

ini merupakan hasil seleksi di Negeri Belanda pada tahun 1890, kulit umbi

kekuning-kuningan, berdaging kuning dan rasanya enak. Kelemahan dari kentang

ini adalah peka terhadap penyakit busuk daun, virus Y, dan peka terhadap

penyakit layu (Soelarso, 1997).

Kentang merupakan tanaman pangan utama dunia setelah padi, gandum

dan jagung. di Indonesia, kentang masih dikonsumsi sebagai sayur dan makanan

ringan dan belum sebagai makanan pokok pengganti beras. Walaupun demikian,

di Indonesa mulai menjamur berbagai jenis makanan “fast food” artinya yang

utama. Melihat gaya hidup modern terutama di perkotaan maka fast food ini

makin lama makin populer dan kebutuhan akan kentang makin hari makin

meningkat. Permintaan kentang yang makin meningkat memberikan peluang emas

bagi peningkatan produksi kentang di Indonesia, baik oleh petani maupun oleh

perusahaan swasta (Anonimous, 2006).

Di Indonesia kentang di panen dari lahan dataran tinggi seluas 30.000

hektar pertahun dengan hasil yang masih rendah kurang dari 11,5 ton/Hektar.

Rendahnya hasil ini terutama disebabkan oleh penggunaan bibit yang kurang

bermutu dan kurang tepatnya cara pengendalian hama dan penyakit. Di kebun

menggunakan bibit impor dan pengelolaan tanaman yang intensif dapat

menghasilkan sampai 30 ton/ hektar (Hartus, 2001).

Untuk mencapai hasil yang lebih tinggi dan mutu yang baik banyak

bibit didatangkan dari luar negeri. Pada saat ini, Impor bibit diperlukan karena

untuk menghasilkan kentang berkualitas baik diperlukan bibit yang unggul. Selain

berkualitas, bibit tersebut juga tahan penyakit. Negara pengekspor bibit tersebut

kebanyakan dari Eropa, khususnya Jerman dan Belanda. Oleh karenanya, Balai

Pengembangan Hortikultura (BPH) Lembang membuat target, yaitu dalam tempo

2-3 tahun, Indonesia sudah dapat mengurangi impor kentang. Sedangkan target

akhirnya, setelah lima tahun impor kentang tidak diperlukan lagi, kecuali untuk

mengintroduksi jenis-jenis baru (Setiadi dan Surya Fitri, 2000).

Meskipun produksi kentang terus meningkat namun masih sangat rendah

dibandingkan dengan negara lain seperti Belanda (36 – 60 ton/ha). Rendahnya

produktifitas ini adalah akibat pemakaian bibit yang kurang baik, varietas

berpotensi redah, teknik bercocock tanam yang kurang baik, keadaan lingkungan

yang berbeda serta faktor pemupukan (Asandhi, 1985).

Kelemahan para petani kentang di Indonesia adalah pemborosan biaya

produksi. Petani umumnya hanya menggunakan bibit yang di buat sendiri dari

hasil panen kentang yang sebelumnya dengan memilih umbi yang baik dan

selanjutnya akan di gunakan sebagai bibit. Teknis budidaya yang dilakukan petani

sudah baik, hanya saja mereka masih terlalu boros tentang penggunaan biaya,

terutama untuk biaya pembelian pestisida dan pupuk. Bahkan, biaya tersebut

Didaerah iklim sedang umbi digunakan untuk menghasilkan bibit. Hal ini

memerlukan jumlah umbi yang sangat besar, yang sebenarnya bisa dikonsumsi

umbi kecil yang tidak sesuai untuk dipasarkan kadang digunakan tanam langsung

di lapangan (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998)

Pemindahan tanaman dari satu tempat ketempat lain merupakan pola

paling penting untuk mengembangkan pertanian di seluruh dunia. Keperluan akan

varietas unggul mendorong kita untuk mendatangkan dari daerah lain. Untuk

mendatangkan suatu tanaman ke daerah baru pastinya menempuh jarak dan waktu

yang lama (Allard, 1960).

Pemupukan KCl diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan produksi

dan kualitas umbi kentang. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian pupuk KCl

tidak selalu meningkatkan kualitas kentang. Pertumbuhan dan produksi umbi

demikian pula kualitas umbi sangat tergantung pada jenis tanah, ketersediaan K

dalam tanah dan banyaknya K diadsorbsi, juga jumlah K dalam tanah yang dapat

dipertukarkan dan takaran K yang diberikan melalui pemupukan pada tanaman

(Nainggolan dan Tarigan, 1992).

Kalium bukan merupakan komponen dari bahan organik yang membentuk

tanaman. Ia khusus terdapat dalam cairan sel dalam bentu ion – ion K+. namun

kalium ini mempunyai fungsi yang mutlak harus ada dalam metabolisme tanaman.

Kalium mempunyai pengaruh positif terhadap hasil dan kualitas tanaman.

Kebutuhan tanaman akan unsur hara ini sangat tinggi, apabila Kalium tersedia

dalam jumlah terbatas maka gejala kekurangan unsur hara akan segera nampak

ditranslokasikan ke jaringan meristematik, bila mana jumlahnya terbatas bagi

tanaman (Nyakpa, Lubis, Pulung, Amrah, Munawar, Hong dan Hakim, 1988).

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian

tentang pengaruh berat umbi bibit dan dosis pupuk kalium terhadap pertumbuhan

dan produksi kentang (Solanum tuberosum L).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berat umbi bibit dan

dosis pupuk KCl yang tepat pada kentang.

Hipotesis Penelitian

1. Berat umbi bibit berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi

kentang.

2. Pupuk KCl berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi kentang.

3. Interaksi antara berat umbi bibit dan dosis pupuk kalium berpengaruh

terhadap pertumbuhan dan produksi kentang.

Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan,

yaitu petani dan pengusaha yang bergerak dalam budidaya kentang.

2. Sebagai bahan untuk penulisan skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana pertanian di Fakultas Pertanian Universitas

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Tanaman

Menurut Sharma (2002) dalam taksonomi tanaman, kentang (Solanum

tuberosum L) mempunyai sistematika sebagai berikut :

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae

Ordo : Tubiflorae

Famili : Solanaceae

Genus : Solanum

Species : Solanum tuberosum L

Kentang termasuk jenis tanaman sayuran semusim, berumur pendek, dan

berbentuk perdu atau semak. Batang kentang berbentuk segi empat atau segi lima,

tergantung pada varietasnya. Batang tidak berkayu, namun agak keras apabila

dipijat. Batang kentang umumnya lemah sehingga mudah roboh bila kena angin

kencang. Warna batang umumnya hijau tua dengan pigmen ungu. Batang kentang

bercabang–cabang dan setiap cabang ditumbuhi oleh daun–daun yang rimbun.

Permukaan batang halus, pada ruas batang tempat tumbuhnya cabang mengalami

penebalan. Batang kentang berfungsi sebagai jalan zat–zat hara dari tanah ke daun

untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun kebagian tanaman yang lain

Kentang umumnya berdaun rimbun dan letak daun berselang-seling

mengelilingi batang tanaman. Daun berbentuk oval sampai oval agak bulat dengan

ujung meruncing dan tulang-tulang daun menyirip seperti duri ikan. Warna daun

hijau muda sampai hijau tua hingga kelabu. Ukuran daun yang sedang dengan

tangkai tidak panjang (Samadi, 1997).

Bunga kentang berwarna keputihan atau ungu, tumbuh ketiak daun teratas,

dan berjenis kelamin dua. Benang sarinya berwarna kekuning–kuningan dan

melingkari tangkai putik. Putik ini biasanya lebih cepat masak

(Setiadi dan Fitri, 2000).

Kedudukan benang sari tidak sama, ada yang lebih rendah dan ada pula

yang lebih tinggi atau sama dengan putiknya. Hal inilah yang memungkinkan

terjadinya persarian sendiri. Tiap benang sari mempunyai dua kantong sari atau

kepala sari berisi tepung sari yang kering hingga dapat tersebar oleh angin melalui

pori yang terdapat pada ujungnya. Bunga kentang tersusun dalam bentuk karangan

bunga (Inflorescence) yang tumbuh pada ujung batang. Satu karangan bunga

memiliki 1-30 bunga tetapi pada umumnya 7-15 bunga untuk tiap karangan

bunga. Susunan karangan bunga ada yang sederhana dan ada yang majemuk

(Soelarso, 1997).

Kentang memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut. Akar tunggang

dapat menembus tanah sampai kedalaman 45 cm, sedangkan akar kentang

umumnya tumbuh menyebar (menjalar) ke samping dan menembus tanah

dangkal. Akar kentang berwarna keputih-putihan dan halus berukuran sangat

Umbi kentang terbentuk dari cabang samping diantara akar-akar. Proses

pembentukan umbi ditandai dengan terhentinya pertumbuhan memanjang dari

stolon yang diikuti pembesaran sehingga stolon membengkak. Menurut Burton,

1966 pada umbi kentang terdapat mata tunas yang tersusun secara spiral dan

umumnya makin ke ujung umbi makin rapat mata tunasnya ( Soelarso, 1997 ).

Buah kentang mengandung 500 bakal biji yang dapat berkembang

menjadi biji hanyalah berkisar antara 10-300 biji. Buah kentang dapat dipanen

kira-kira 6-8 minggu setelah penyerbukan (Soelarso,1997).

Biji kentang berukuran kecil dengan garis tengah lebih kurang 0,5 mm,

berwarna krem dan memiliki masa dormansi lebih kurang 6 bulan tergantung jenis

varietas yang akan digunakan (Rukmana, 2002).

Syarat Tumbuh

Iklim

Kentang dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik apabila ditanam pada

kondisi lingkungan yang sesuai dengan persyaratan tumbuhnya Di Indonesia,

kentang diusahakan di daerah yang memiliki ketinggian 500–3000 m di atas

permukaan laut, dan pada ketinggian optimum antara 1000–2000 m di atas

permukaan laut (Rukmana, 2002).

Suhu yang paling tepat bagi pertumbuhan kentang adalah 20oC-240C pada

siang hari dan 80C-120C pada malam hari .suhu yang cocok selama periode

pertumbuhan dari bertunas sampai stadium primordia bunga adalah 120C-160C.

sedangkan setelah stadium primordia bunga suhu yang cocok adalah 190C-210C.

melebihi 230C, daun biasanya akan menjadi kecil dan jarak antar ruas menjadi

panjang (Soelarso, 1997).

Kelembaban tanah yang cocok untuk kentang adalah 70% dan curah hujan

yang dikehendaki kentang antara 200–300 mm tiap bulan atau rata-rata 1000 mm

selama masa pertumbuhan (Setiadi dan Fitri, 2000).

Faktor cahaya yang paling penting untuk pertumbuhan kentang adalah

intensitas cahaya dan lama penyinaran. Untuk dapat berasimilasi dengan baik

kentang memerlukan intensitas cahaya yang besar. Menurut Harjadi (1979), laju

fotosintesis berbanding lurus dengan intensitas cahaya sampai kira – kira 1.200

foot candle. Maka semakin besar atau meningkat intensitas cahaya matahari yang

dapat diterima tanaman dapat mempercepat proses pembentukan umbi dan waktu

pembungaan. Lama penyinaran yang diperlukan tanaman untuk kegiatan

fotosintesis adalah 9 jam sampai 12 jam per hari (Samadi, 1997).

Tanah

Kentang menghendaki tanah yang subur dengan kandungan bahan organik

yang tinggi. Jenis tanah andisol merupakan pilihan yang paling tepat. Jenis tanah

ini umumnya ditemukan di dataran tinggi atau di lereng–lereng yang tinggi

(Hartus, 2001).

Keadaan sifat biologis tanah yang baik dicirikan dengan adanya aktifitas

organisme tanah. Kegiatan organisme tanah ini sangat dipengaruhi oleh sifat

kimia dan sifat fisika. Pengaruh sifat biologis tanah terhadap tingkat pertumbuhan

tanaman adalah dapat membantu tersedianya zat–zat hara yang diperlukan

petumbuhan organisme tanah yang merugikan (patogen), membantu proses

nitrifikasi tanah dan membantu melancarkan aerase atau peredaran udara dalam

tanah (Samadi, 1997).

Tanah yang gembur dengan dengan pH 5–5.5 paling optimal untuk

pertumbuhan dan perkembangan kentang. Pada pH kurang dari 5, kentang muda

terserang penyakit bintil–bintil pada umbi yang disebabkan oleh serangan

nematoda. Di samping itu, kentang akan mengalami defisiensi fospor(P) dan

magnesium (Mg) serta keracunan Mangan (Mn). Pada pH tinggi, tanaman

mengalami defisiensi kalium (Hartus,2001).

Pengaruh Berat Umbi Bibit

Pada dasarnya semua berat umbi bibit kentang dapat dipakai untuk dijadikan

sebagai bibit. Ukuran umbi untuk dijadikan bibit mempunyai berat per Umbi

30-60g. Namun demikian, dengan seleksi yang ketat maka ukuran umbi antara 20-30

g juga dapat dipakai sebagai bibit. Demikian pula umbi yang berukuran lebih

besar dari 60 gr juga dapat dipakai sebagai bibit untuk perbanyakan bibit juga

untuk pertanaman komersial (Sunarjono, 1978).

Apabila ukuran bibit yang digunakan kecil atau lebih kecil dari 30 g

pertumbuhan kentang tidak sempurna atau batang-batang utama tumbuhnya lebih

kecil. Hal ini disebabkan cadangan makanan sedikit dan mata tunas yang tumbuh

juga kecil-kecil sehingga produksi menjadi rendah, begitu juga bibit yang besar

atau lebih besar dari 60 g, pertumbuhan akan lebih rimbun. Hal ini disebabkan

cadangan makanan banyak dan mata tunas yang tumbuh juga banyak yang

pertumbuhan batang dan daun. Dan pembentukan umbi lebih sedikit

(Soelarso 1997 ).

Umbi yang dihasilkan umumnya tidak lagi berkuran seragam. Variasinya

sangat besar, mulai 20 g sampai 400 g. Penangkar biasanya memilih yang

berukuran kecil antara 20 – 50 g untuk dijual sebagai bibit. Umbi yang besarnya >

50 g dijual sebagai bahan untuk konsumsi (Hartus 2001).

Pemilihan bibit kentang bebas penyakit merupakan persyaratan utama

dalam budi daya kentang. Kentang yang sudah terkena penyakit virus tidak dapat

dikendalikan dengan penggunaan bahan kimia sehingga produktivitasnya di

bawah potensi varietas tersebut. Ukuran bibit yang baik adalah 30 g – 60 g tiap

umbi yang dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas I 30 – 45 g / umbi dan kelas II 45

– 60 g / umbi. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa menanam bibit yang

besar akan diperoleh umbi yang kecil dan demikian pula sebaliknya

(Soelarso 1997).

Pertumbuhan umbi karena pembelahan dan pembesaran sel yang terus

menerus karena karbohidrat kepangkal daun-daun muda disini terjadi

penghambatan meristem-meristem apical dan akar, umumnya bersama-sama

dengan penghentian pembelahan sel dan penggelembungan ke akar lateral

dipangkal daun-daun muda (Thomson and Kelly, 1957).

Kalium

Fungsi utama kalium (K) ialah membantu pembentukan protein dan

karbohidrat. Kalium juga berperan dalam memperkuat tubuh tanaman agar daun,

merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan

penyakit (Lingga dan Marsono, 2004).

Secara fisiologi K mempunyai fungsi mengatur pergerakan stomata dan

hal-hal yang berhubungan dengan cairan sel. Unsur K berperan dalam mengatur

membuka dan menutupnya stomata tanaman, sehingga mempengaruhi transpirasi.

Bila kandungan unsur K tinggi, maka sel-sel stomata tanaman menutup

(Novizan, 2002).

Kalium juga berperan sebagai aktivator metabolisme, aktivator enzim,

aktivator transportasi hasil metabolisme tanaman dan meningkatkan efisiensi

penggu naan air (Harjadi dan Sudirman, 1988).

Kalium diserap oleh tanaman dalam bentuk ion K+. Di dalam tanah, ion

tersebut bersifat sangat dinamis. Tak mengherankan jika mudah tercuci pada tanah

berpasir dan tanah dengan pH rendah. Dari ketiga unsur hara makro yang diserap

oleh tanaman (N, P, K), kaliumlah yang jumlahnya paling melimpah di

permukaan bumi (Novizan, 2002).

Pada dasarnya, kalium dalam tanah ditemukan dalam mineral-mineral

yang setelah terlapuk dapat melepaskan ion-ion kalium. Ion-ion diabsorbsi pada

kation tertukar dan cepat tersedia untuk diserap tanaman. Kalium tersedia

terkumpul di dalam tanah dengan regim kelembaban tanah ustic atau kering

dimana tidak ada pencucian (Foth, 1991).

Dalam pemupukan KCl, perlu diperhatikan jumlah kalium yang tersedia di

dalam tanah (hasil analisa tanah). Pada tanah ber-pH rendah ketersedian

maupun tanah basa (alkali) yang menunjukkan pencucian kalium dapat ditukat

terbatas. Ketersediaan Kalium diartikan sebagai Kalium yang dibebaskan dari

bentuk tidak dapat dipertukarkan kebentuk yang dapat dipertukarkan, sehingga

dapat diserap tanaman. Berbagai faktor yang mempengaruhi ketersediaan Kalium

dalam tanah untuk tanaman adalah peristiwa pembekuan dan pencairan,

pembasahan dan pengeringan, pH tanah dan pelapukan. Kalium diserap dalam

bentuk kation K+ yang monovalen. Berbeda dengan Posfat dan Nitrogen, Kalium

tidak ikut menyusun bagian tanaman, (Gardner, Pearce dan Mitchell, 1991).

Akar-akar adventif berkembang pada tahap awal dari buku-buku dekat

penempelan daun pertama yang berkembang sempurna. Jumlah akar yang

terbentuk mencapai suatu maksimum pada 10-15 hari setelah pertanaman. Kondisi

lingkungan selama pertumbuhan awal mempengaruhi bagian akar yang terbentuk

dalam masing-masing golongan. Misalnya suhu dingin (220-240 C) dan persediaan

kalium yang cukup menyebabkan aktivitas yang cepat dalam pembentukan lingin

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lahan pertanian di desa Ujung Sampun

Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, dengan ketinggian ±1250 meter di atas

permukaan laut dengan jenis tanah andisol. Penelitian ini dilaksanakan mulai

bulan Agustus sampai bulan November 2007.

Bahan dan Alat Penelitian

Bahan – bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bibit kentang

varietas Granola G7, pupuk kandang lembu, pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk

KCl, pestisida Decis 2.5 EC, Kocide 77 WP, dan bahan – bahan lain yang

mendukung penelitian ini.

Alat-alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, garu,

meteran, tali plastik, bambu, timbangan, gembor, hand prayer, papan nama, pacak

sampel, alat tulis dan peralatan lain yang mendukung dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak

Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri dari 2 faktor perlakuan yaitu :

Faktor I : Perlakuan dari berat umbi bibit (B) yang terdiri dari 4 taraf yaitu :

B1 = 25-30 g

B2 = 35-40 g

B3 = 45-50 g

Faktor II : Dosis Pupuk KCl dengan 3 taraf yaitu :

K0 = 0 g KCl /tanaman

K1 = 166,6 kg KCl/Ha = 5,3 g KCl per tanaman

K2 = 333,3 kg KCl/Ha = 10,6 g KCl per tanaman

Dengan demikian penelitian ini terdiri dari 12 kombinasi perlakuan yaitu :

B1K0 B2K0 B3K0 B4K0

Jumlah seluruh tanaman = 720 tanaman

Jarak tanam = 80 cm x 40 cm

Jumlah kombinasi = 12

Luas lahan penanaman = 42,3 m x 7,6 m

Data yang diperoleh, dianalisis dengan sidik ragam linier sebagai berikut :

Yijk = µ + ρi + αj + βk + (αβ) jk + ijk

Yijk = hasil pengamatan blok ke-i dengan berat umbi bibit taraf ke- j dan

dosis pupuk KCl ke-k

αj = pengaruh perlakuan berat umbi bibit taraf ke-j βk = pengaruh dosis pupuk KCl ke-k

(αβ)jk = pengaruh interaksi perlakuan berat umbi bibit taraf ke-j dan dosis

pupuk KCl taraf ke-k

ijk = galat percobaan blok ke-i dengan berat umbi bibit ke-j dan dosis

pupuk KCl ke-k

Apabila pada daftar sidik ragam, perlakuan berpengaruh nyata terhadap

parameter maka dilanjutkan dengan Uji Duncan (Duncan Multiple Range Test)

dengan taraf 5 % (Bangun, 1991).

Pelaksanaan Penelitian

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakuan dalam pelaksanaan penelitian ini

adalah pengolaha tanah, pembuatan bedengan dan saluran drainase, penanaman,

aplikasi pupuk KCl, pemeliharaan, pengamatan parameter dan panen.

Pengolahan Tanah

Sebelum areal diolah, terlebih dahulu areal di bersihkan dari rerumputan,

sisa-sisa tanaman, dan batu-batuan yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman

dengan menggunakan cangkul.

Pengolahan tanah di lakukan dengan mencangkul tanah sedalam + 30 cm

dengan cara membalikkan tanah. Pengolahan dilaksanakan dengan tujuan

menghancurkan dan menghaluskan tanah. Setelah pengolahan tanah selesai,

dilaksanakan penggaruan dan membersihkan areal pertanaman dari

Pembuatan Bedengan dan Saluran Drainase

Bedengan dibuat membujur searah Utara – Selatan, agar penyebaran

cahaya matahari dapat merata mengenai seluruh tanaman. Bedengan berukuran

lebar 80 cm, tinggi 30 cm, jarak antar bedengan 40 cm. Selanjutnya dibuat saluran

drainase pada pinggir lahan pada tempat yang paling rendah dengan lebar 50 cm

dengan dalam lebih rendah dari lahan.

Penanaman

Sebelum dilakukan penanaman terlebih dahulu dibuat lubang tanam

sedalam 5-10 cm dengan jarak tanam 80 cm x 40 cm. Penanaman dilakukan pada

lubang tanam dengan cara memasukkan umbi bibit ke lubang tanam yang telah di

tentukan. Masing-masing lubang dimasukkan satu umbi bibit dengan posisi tunas

menghadap keatas dan selanjutnya di tutup dengan tanah kira-kira setebal 5 cm.

Aplikasi Pupuk KCl

Pupuk KCl diaplikasikan pada saat tanaman berumur 1 bulan atau 4 MST

sesuai dengan dosis perlakuan yaitu 0 g KCl, 5,3 g KCl, 10,6 g KCL, per

tanaman dan dilakukan dengan sistem melingkar pada umbi kentang yang

ditanam.

Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman terdiri dari penyiraman, penyulaman, pemupukan,

a. Penyiraman

Penyiraman dilakukan setiap hari yaitu pagi atau sore hari serta tergantung

keadaan cuaca. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan gembor dan

diusahakan agar tanahnya tidak terlalu basah.

b. Penyulaman

Penyulaman dilakukan bila terdapat tanaman yang mati atau tumbuh tidak

sehat. Penyulaman ini dilakukan hingga umur tanaman satu minggu setelah

tumbuh. Tujuan penyulaman untuk mengganti tanaman yang mati, layu, rusak

atau kurang baik tumbuhnya.

c. Pemupukan

Pupuk yang digunakan adalah pupuk anorganik Urea (200 kg), SP-36 (300

kg ), KCl (0 g KCl, 5,3 g KCl, 10,6 g KCl / tanaman) diberikan sesuai dengan

perlakuan yang telah dibuat. Pupuk buatan (anorganik) SP-36 diberikan langsung

pada waktu tanam dan dicampur dengan pupuk kandang lembu 20 ton/ha. Pupuk

KCl diberikan setelah tanaman berumur 4 MST, sedangkan pupuk urea diberikan

secara bertahap yaitu setengah bagian urea diberikan pada saat tanam dan sisanya

diberikan satu bulan setelah tanam bersamaan dengan pembumbunan pertama.

d. Penyiangan dan Pembumbunan

Penyiangan dilakukan untuk mengendalikan gulma sekaligus

menggemburkan tanah. Tumbuhan pengganggu perlu dikendalikan agar tidak

menjadi saingan bagi tanaman utama dalam hal penyerapan unsur hara serta untuk

mencegah serangan hama dan penyakit. Penyiangan dilakukan secara manual

Pembumbunan dilaksanakan sebanyak dua kali. Pertama dilaksanakan setelah

tanaman berumur satu bulan (4 MST) bersamaan dengan pemberian pupuk

susulan. Pembumbunan kedua dilaksanakan pada saat tanaman berumur 60 HST.

e. Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara intensif dengan

pestisida. Pengendalian penyakit dilakukan dengan fungisida Kocide 77 WP,

dosis 2 g/l. Frekuensi penyemprotan dilakukan 1 minggu sekali dan apabila

terserang penyakit dilakukan 2 kali seminggu . Hama dicegah dengan insektisida

Decis 2.5 EC dengan dosis 0.5 ml/l. Interval penyemprotan dilakukan 1 minggu

sekali. Penyemprotan harus merata sampai belakang sisi daun.

Panen

Pemanenan dilakukan dengan kriteria daun-daun dan batangnya telah

menguning, umbinya sudah tidak mudah lecet (mengelupas) dan umur telah

mencapai 90 hari setelah tanam. Umbi kentang dipanen dengan cara mencabut

dan membongkarnya dengan hati-hati agar tidak menimbulkan cacat pada umbi.

Pengamatan Parameter

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah tinggi tanaman, jumlah

batang utama, berat umbi per sampel, berat umbi per plot, jumlah umbi per

a. Tinggi Tanaman (cm)

Tinggi tanaman diukur mulai dari permukaan tanah sampai ke titik tumbuh

tanaman dengan menggunakan meteran. Tanaman yang bercabang - cabang

diambil cabang yang paling tinggi. Untuk menentukan batas permukaan tanah

digunakan patokan standart. Pengukuran dilakukan mulai umur 4 MST dengan

interval dua minggu sampai tanaman berumur 60 HST.

b. Jumlah batang utama

Jumlah batang utama di hitung banyaknya jumlah batang yang muncul

diatas permukaan tanah. Waktunya bersamaan dengan pengukuran tinggi

tanaman.

c. Berat Umbi Per Sampel (kg)

Berat umbi ditimbang pada saat selesai panen dari tanaman sampel pada

setiap perlakuan.Umbi kentang terlebih dulu dibersihkan dari tanah yang

terangkat bersamaan dengan umbi lalu umbi ditimbang setiap sampel.

d. Berat Umbi Per Plot (kg)

Berat umbi dari setiap plot ditimbang pada saat selesai panen.Umbi yang

ditimbang adalah yang tidak terserang hama atau penyakit. Setelah diseleksi maka

ditimbang berat umbi seluruhnya.

e. Jumlah Umbi Per Sampel

Umbi dihitung seluruhnya pada setiap tanaman sample dengan cara

f. Jumlah Kelas Umbi

Mutu umbi diamati, setelah itu dimasukkan dalam kelas – kelasnya yaitu :

Kelas A = 70-200 g/umbi

Kelas B = 40-69 g/umbi

Kelas C = 20-39 g/umbi

Kelas D = >20 g/umbi

g. Produksi Per Hektar

Dari hasil yang telah diperoleh dihitung produksi per hektar tanaman kentang

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Setelah dilakukan pengamatan mulai dari 4 Minggu Setelah Tanam (MST)

hingga 13 MST, maka diperoleh hasil penelitian yang akan dijelaskan dibawah

ini.

Tinggi Tanaman (cm)

Hasil pengamatan tinggi tanaman dan daftar sidik ragam disajikan pada

lampiran 1 – 8 yang menunjukkan bahwa perlakuan berat umbi bibit dan pupuk

KCl serta interaksi kedua perlakuan berpengaruh tidak nyata.

Data rataan tinggi tanaman pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl dapat dilihat pada tabel 1.

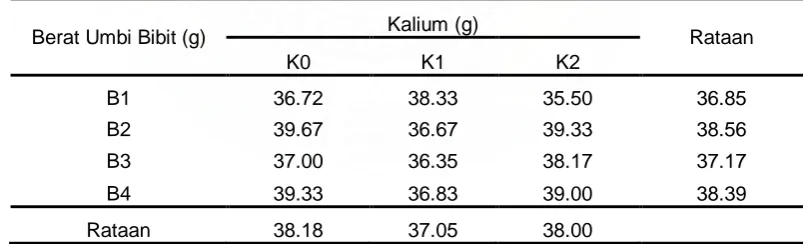

Tabel 1. Rataan tinggi tanaman pada umur 10 MST pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.

Berat Umbi Bibit (g) Kalium (g) Rataan

K0 K1 K2

B1 36.72 38.33 35.50 36.85

B2 39.67 36.67 39.33 38.56

B3 37.00 36.35 38.17 37.17

B4 39.33 36.83 39.00 38.39

Rataan 38.18 37.05 38.00

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa tinggi tanaman tertinggi pada

perlakuan berat umbi bibit yaitu pada berat umbi bibit 55-60 g (B4) sebesar 38.39

cm dan yang terendah pada perlakuan berat umbi bibit 25-30 g (B1) sebesar 36.85

KCl 0 g (K0) sebesar 38.18 cm dan yang terendah pada pupuk KCl 5.3 g (K1)

sebesar 37.05 cm.

Jumlah Batang Utama Per Sampel (Batang)

Hasil pengamatan jumlah batang utama per sampel dan daftar sidik ragam

disajikan pada lampiran 9 – 14 yang menunjukkan bahwa perlakuan berat umbi

bibit dan pupuk KCl serta interaksi kedua perlakuan berpengaruh tidak nyata pada

4 MST sedangkan 6 MST dan 8 MST pada perlakuan berat umbi bibit

berpengaruh nyata dan pada perlakuan dosis pupuk KCl serta interaksi kedua

perlakuan berpengaruh tidak nyata.

Data rataan jumlah batang utama per sampel pada perlakuan berat umbi

bibit dan dosis pupuk KCl dapat dilihat pada tabel 2.

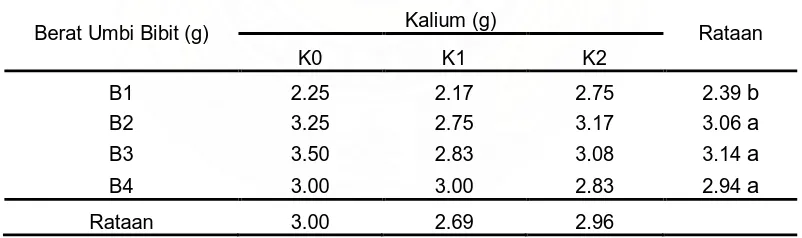

Tabel 2. Rataan jumlah batang utama per sampel pada umur 8 MST pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.

Berat Umbi Bibit (g) Kalium (g) Rataan

Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa perlakuan berat umbi bibit

berpengaruh nyata terhadap jumlah batang utama. Jumlah batang utama tertinggi

terdapat pada berat umbi bibit 45-50 g (B3) dengan rataan 3.14 dan terendah berat

umbi bibit 25-30 g (B1) dengan rataan 2.39. Perlakuan B3 berbeda nyata dengan

Kurva respon antara jumlah batang utama dengan berat umbi bibit pada 8

MST dapat dilihat pada gambar 1.

= -0.0022X2 + 0.2131X - 2.0285

Gambar 1. Hubungan antara Jumlah Batang Utama dengan Berat Umbi Bibit.

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa hubungan jumlah batang utama pada

taraf perlakuan berat umbi bibit adalah kuadratik artinya berat umbi bibit 45-50 g

(B3) dapat meningkatkan jumlah batang utama tanaman kentang dan menurun

pada berat umbi bibit 55-60 g (B4).

Berat Umbi Per Sampel (kg)

Data pengamatan berat umbi per sampel tanaman kentang dapat dilihat

pada lampiran 15 sedangkan sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 16.

Berdasarkan data pengamatan daftar sidik ragam dapat dilihat bahwa

perlakuan berat umbi bibit berpengaruh nyata terhadap berat umbi per sampel

sedangkan dosis pupuk KCl dan interaksi kedua perlakuan tidak berpengaruh

Data rataan berat umbi per sampel pada perlakuan berat umbi bibit dan

dosis pupuk KCl dapat dilihat pada tabel 3.

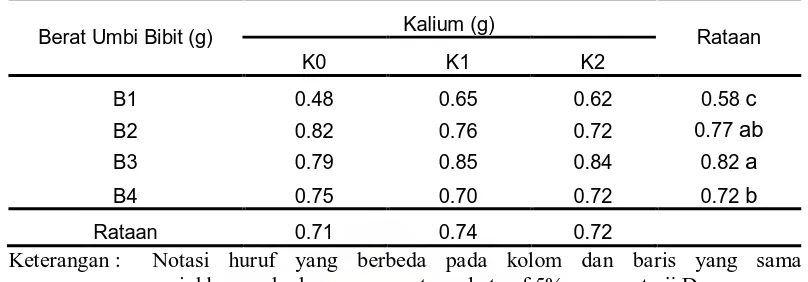

Tabel 3. Rataan berat umbin per sampel pada pada perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.

Berat Umbi Bibit (g) Kalium (g) Rataan

K0 K1 K2

B1 0.48 0.65 0.62 0.58 c

B2 0.82 0.76 0.72 0.77 ab

B3 0.79 0.85 0.84 0.82 a

B4 0.75 0.70 0.72 0.72 b

Rataan 0.71 0.74 0.72

Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa berat umbi per sampel

berpengaruh nyata terhadap perlakuan berat umbi bibit. Berat umbi per sample

yang tertinggi pada berat umbi bibit 45-50 g (B3) dengan rataan 0.82 kg dan yang

terendah pada berat umbi bibit 25-30 g (B1) dengan rataan 0.58 kg. Perlakuan B3

berbeda nyata dengan B1dan B4, tetapi berbeda tidak nyata dengan B2. Perlakuan

Kurva respon antara berat umbi per sample dengan berat umbi bibit dapat

dilihat pada gambar 2.

= -0.0007X2 + 0.0696X - 0.8628

Gambar 2. Hubungan Antara Berat Umbi Per sampel dengan Berat Umbi Bibit

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa hubungan berat umbi per sampel pada

taraf perlakuan berat umbi bibit adalah kuadratik dimana berat umbi per sampel

semakin meningkat sejalan dengan berat umbi bibit 45-50 g (B3) dan menurun

pada berat umbi bibit 55-60 g (B4) tanaman kentang yang digunakan.

Berat Umbi Per Plot (kg)

Data pengamatan berat umbi per plot tanaman kentang dapat dilihat pada

lampiran 17 sedangkan sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 18.

Berdasarkan data pengamatan daftar sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan

berat umbi bibit dan pupuk KCl juga interaksi antara perlakuan berpengaruh nyata

Data rataan Berat umbi per plot pada perlakuan berat umbi bibit dan dosis

pupuk KCl serta interaksinya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rataan berat umbi per plot pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.

Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa perlakuan berat umbi bibit

berpengaruh nyata terhadap berat umbi per plot. Berat umbi per plot tertinggi

terdapat pada perlakuan berat umbi bibit 55-60 g (B4) sebesar 11.32 kg dan

terendah pada berat umbi bibit 25-30 g (B1) sebesar 9.02 kg. Dari tabel 4 dapat

dilihat juga bahwa dosis pupuk KCl berpengaruh nyata terhadap berat umbi per

plot. Berat umbi per plot tertinggi pada perlakuan pupuk KCl 10.6 g (K2) dengan

rataan 12.67 kg dan terendah pupuk KCl 0 g (K0) sebesar 7.71 kg.

Selanjutnya juga dapat dilihat interaksi antara berat umbi bibit dengan

dosis kalium berpengaruh nyata terhadap berat umbi per plot, rataan tertinggi pada

perlakuan B4K2 sebesar 14.00 kg dan terendah pada B1K0 sebesar 4.73 kg.

Perlakuan B4K2 berbeda nyata dengan B1K0, B1K1, B1K2, B2K0, B2K1, B3K0,

B3K1, B3K2, B4K0, B4K1, tetapi berbeda tidak nyata dengan B2K2. Perlakuan

B1K2 berbeda nyata dengan B3K2, B3K1, B4K1, B2K1, B1K1, B3K0, B4K0,

nyata dengan B3K0, B4K0, B2K0, B1K0 tetapi berbeda tidak nyata pada B2K1,

B4K1, B3K1, B3K2 dan B1K2. Perlakuan B3K0 berbeda nyata dengan B4K0,

B2K0, B1K0 tetapi berbeda tidak nyata pada B1K1 dan B2K1. Perlakuan B4K0

berbeda nyata pada B2K0 dan B1K0 tetapi berbeda tidak nyata pada B3K0 dan

B1K1. Perlakuan B2K0 berbeda nyata dengan B1K0 tetapi berbeda tidak nyata

pada B4K0 dan B3K0.

Kurva respon interaksi antara perlakuan berat umbi per plot dengan dosis

pupuk KCl dapat dilihat pada gambar 3.

y = -0.07X2

Gambar 3. Hubungan Interaksi Antara Berat Umbi Per Plot dengan Pupuk KCl.

Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa hubungan berat umbi per plot pada

taraf perlakuan berat umbi bibit dengan dosis pupuk KCl adalah linier dimana

berat umbi per plot akan semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya dosis

pupuk KCl yang diberikan sebesar 10.6 g pertanaman dan berat umbi bibit 45-60

g (B3) yang akan digunakan pada tanaman kentang. Hubungan interaksi perlakuan

dapat dilihat dengan adanya perpotongan garis antara berat umbi bibit 35-40 g

sedangkan perpotongan berat umbi bibit 35-40 g (B2) dengan berat umbi bibit

45-50 g (B3) yaitu pada KCl sebesar 9.41 g dan perpotongan berat umbi bibit 45-45-50 g

(B3) dengan berat umbi bibit 55-60 g (B4) yaitu pada KCl sebesar 10.87 g.

Dengan berat umbi bibit 45-50 g (B3) dan pemberian dosis pupuk KCl sebesar

10.6 g pertanaman akan meningkatkan berat umbi per plot pada tanaman kentang.

Jumlah Umbi Per Sampel (Umbi)

Data pengamatan jumlah umbi per sampel tanaman kentang dapat dilihat

pada lampiran 19 sedangkan sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 20.

Berdasarkan data pengamatan daftar sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan

berat umbi bibit berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi per sampel. Dan dosis

pupuk KCl tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi per sampel dan

interaksi antara kedua perlakuan.

Data rataan jumlah umbi per sampel tanaman kentang pada masing-masing

taraf perlakuan dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Rataan jumlah umbi per sampel pada perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.

Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa jumlah umbi per sample

berpengaruh nyata pada perlakuan berat umbi bibit. Jumlah umbi tertinggi pada

25-30 g (B1) sebesar 6.22. Perlakuan B3 berbeda nyata terhadap B1 dan B2, tetapi

berbeda tidak nyata terhadap B4. Perlakuan B2 berbeda nyata dengan B1.

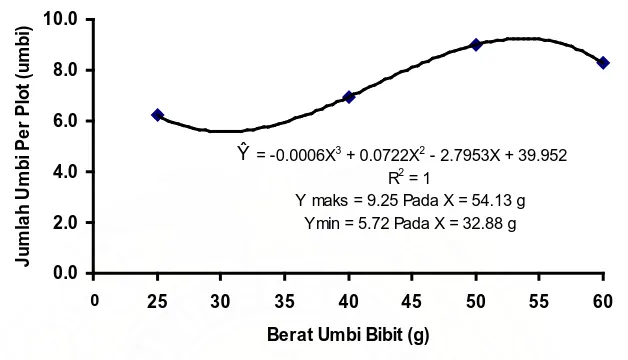

Kurva respon antara jumlah umbi per sampel dengan berat umbi bibit

dapat dilihat pada gambar 4.

= -0.0006X3 + 0.0722X2 - 2.7953X + 39.952

Gambar 4. Hubungan antara Jumlah Umbi Per Sampel dengan Berat Umbi Bibit.

Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa hubungan jumlah umbi per sampel

pada perlakuan berat umbi bibit adalah kubik, jumlah umbi per sampel akan

meningkat sejalan dengan berat umbi bibit 45-50 g (B3) dan menurun pada berat

umbi bibit 55-60 g (B4) yang akan digunakan.

Jumlah Umbi Menurut Kelasnya

a. Jumlah Umbi Kelas A (70-200 g per umbi)

Setelah dimasukkan kedalam kelas – kelasnya, maka data pengamatan

jumlah umbi kelas A dapat dilihat pada lampiran 21 sedangkan sidik ragamnya

dapat dilihat pada lampiran 22. Berdasarkan data pengamatan daftar sidik ragam

dapat dilihat bahwa perlakuan berat umbi bibit berpengaruh nyata terhadap jumlah

Rataan jumlah umbi kelas A tanaman kentang pada masing-masing taraf

perlakuan dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Rataan jumlah umbi kelas A pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.

Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa perlakuan berat umbi bibit

berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas A. Jumlah umbi kelas A tertinggi

pada berat umbi bibit 55-60 g (B4) sebesar 2.25 dan terendah pada berat umbi

bibit 25-30 g (B1) sebesar 0.89. Perlakuan B4 berbeda nyata pada B3, B2 dan B1.

Perlakuan B3 berbeda nyata pada B2 dan B1.

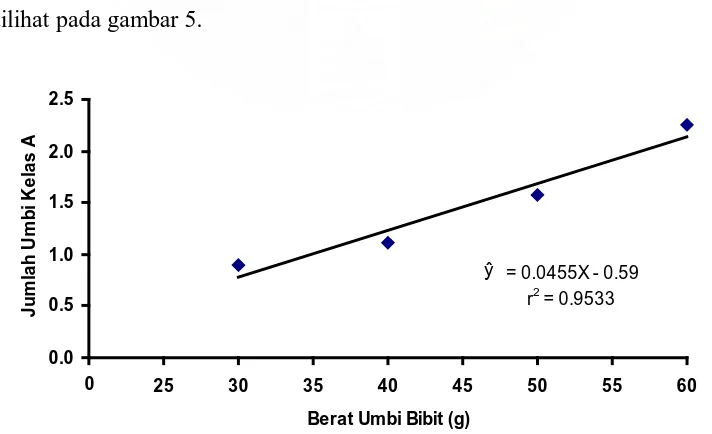

Kurva respon antara jumlah umbi kelas A dengan berat umbi bibit dapat

dilihat pada gambar 5.

= 0.0455X - 0.59

Dari gambar 5 dapat dilihat bahwa hubungan jumlah umbi kelas A pada

perlakuan berat umbi bibit adalah linier yang artinya jumlah umbi kelas A akan

meningkat sejalan dengan semakin berat umbi bibit yang akan digunakan dengan

berat umbi bibit 55-60 g (B4).

b. Jumlah Umbi Kelas B (40-69 g per umbi)

Data pengamatan jumlah umbi kelas B dapat dilihat pada lampiran 23

sedangkan sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 24. Berdasarkan data

pengamatan daftar sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan berat umbi bibit

berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas B. Juga dapat dilihat bahwa pupuk

KCl tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas B dan interaksi antara

kedua perlakuan.

Rataan jumlah umbi kelas B tanaman kentang pada masing-masing taraf

perlakuan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Rataan jumlah umbi kelas B pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.

Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa perlakuan berat umbi bibit

berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas B. Jumlah umbi kelas B tertinggi

bibit 25-30 g (B1) sebesar 2.86.B4 berbeda nyata dengan B3, B2 dan B1. B3

berbeda nyata dengan B2 dan B1.

Kurva respon antara jumlah umbi kelas B dengan berat umbi bibit dapat

dilihat pada gambar 6.

= 0.0479X + 1.317

Gambar 6. Hubungan antara Jumlah Umbi Kelas B dengan Berat Umbi Bibit.

Dari gambar 6 dapat dilihat bahwa hubungan jumlah umbi kelas B akan

semakin meningkat sejalan dengan semakin berat umbi bibit yang digunakan berat

umbi bibit 55-60 g (B4) dan grafik menunjukkan hubungan linier antara jumlah

umbi kelas B dengan berat umbi bibit.

c. Jumlah Umbi Kelas C (20-39 g per umbi)

Data pengamatan jumlah umbi kelas C dapat dilihat pada lampiran 25

sedangkan sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 26. Berdasarkan data

pengamatan daftar sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan berat umbi bibit

dan dosis pupuk KCl berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas C.

Sedangkan interaksi kedua perlakuan berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah

Data rataan jumlah umbi kelas C tanaman kentang pada masing-masing

taraf perlakuan dapat dilihat pada tabel 8.

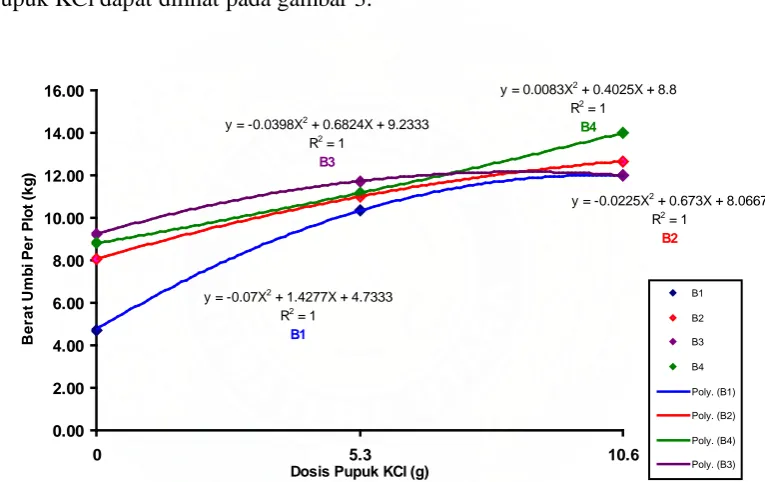

Tabel 8. Rataan jumlah umbi kelas C pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.

Berat Umbi Bibit (g) Kalium (g) Rataan

K0 K1 K2

B1 0.67 1.08 2.08 1.28 c

B2 2.25 2.33 2.42 2.33 bc

B3 2.42 2.67 2.83 2.64 b

B4 2.92 2.75 3.33 3.00 a

Rataan 2.06 b 2.21 b 2.67 a

Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Berdasarkan tabel 8 terlihat bahwa perlakuan berat umbi bibit

berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas C. Jumlah umbi kelas C tertinggi

pada berat umbi bibit 55-60 g (B4) dengan rataan 3.00 dan terendah pada berat

umbi bibit 25-30 g (B1) sebesar 1.28. B4 berbeda nyata dengan B3, B2 dan B1.

B3 berbeda nyata dengan B1, tetapi berbeda tidak nyata pada B2. Pada perlakuan

dosis pupuk KCl jumlah umbi kelas C tertinggi pada dosis pupuk 10.6 g (K2)

dengan rataan 2.67 dan terendah pada dosis pupuk 0 g (K0) dengan rataan 2.06.

Kurva respon antara jumlah umbi kelas C dengan berat umbi bibit dapat

dilihat pada gambar 7.

= 0.0547X - 0.149

Gambar 7. Hubungan antara Jumlah Umbi Kelas C dengan Berat Umbi Bibit.

Dari gambar 7 dapat dilihat bahwa hubungan jumlah umbi kelas C dengan

berat umbi bibit adalah linier yang artinya semakin berat umbi bibit yang

digunakan akan meningkatkan jumlah umbi kelas C.

Kurva respon antara jumlah umbi kelas C dengan dosis pupuk KCl dapat

dilihat pada gambar 8.

= 0.0575K + 2.0083

Dari gambar 8 dapat diketahui bahwa jumlah umbi kelas C semakin

meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah pupuk KCl yang diberikan

dengan dosis 10.6 g per tanaman.

d. Jumlah Umbi Kelas D (<20 g per umbi)

Data pengamatan jumlah umbi kelas D dapat dilihat pada lampiran 27

sedangkan sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 28. Berdasarkan data

pengamatan daftar sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan berat umbi bibit

dan dosis pupuk KCl berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas D.

Sedangkan interaksi kedua perlakuan berpengaruh tidak nyata.

Data rataan jumlah umbi kelas D tanaman kentang pada masing-masing

taraf perlakuan dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Rataan jumlah umbi kelas D pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.

Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Berdasarkan tabel 9 terlihat bahwa perlakuan berat umbi bibit

berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas D. Jumlah umbi kelas D tertinggi

pada berat umbi bibit 55-60 g (B4) dengan rataan 2.14 dan terendah pada berat

umbi bibit 25-30 g (B1) sebesar 0.56. B4 berbeda nyata dengan B3, B2 dan B1.

B3 berbeda nyata dengan B2 dan B1, B2 berbeda nyata dengan B1. Pada

10.6 g (K2) dengan rataan 1.54 dan terendah pada dosis pupuk KCl 0 g (K0)

dengan rataan 1.29. K2 berbeda nyata dengan K0 tetapi berbeda tidak nyata

dengan K1. K1 berbeda nyata dengan K0.

Kurva respon antara jumlah umbi kelas D dengan berat umbi bibit dapat

dilihat pada gambar 9.

= 0.0552X - 1.044

Gambar 9. Hubungan antara Jumlah Umbi Kelas D dengan Berat Umbi Bibit.

Dari gambar 9 dapat dilihat bahwa hubungan jumlah umbi kelas D dengan

berat umbi bibit adalah linier yang artinya semakin berat umbi bibit yang

digunakan akan meningkatkan jumlah umbi kelas D.

Kurva respon antara jumlah umbi kelas D dengan dosis pupuk KCl dapat

dilihat pada gambar 10.

Dari gambar 10 dapat diketahui bahwa jumlah umbi kelas D semakin

meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah pupuk KCl yang diberikan

dengan dosis 10.6 g per tanaman.

Produksi Per Hektar

Berdasarkan data pengamatan daftar sidik ragam pada lampiran 29-30

dapat dilihat bahwa perlakuan berat umbi bibit berpengaruh nyata terhadap

produksi perhektar. Juga dapat dilihat bahwa pupuk KCl tidak berpengaruh nyata

terhadap produksi per hektar dan interaksi antara kedua perlakuan.

Data Produksi per hektar tanaman kentang pada masing-masing taraf

perlakuan dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10 .Rataan produksi per hektar pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.

Berat Umbi Bibit (g) Kalium (g) Rataan

Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa berat umbi bibit berpengaruh

nyata terhadap produksi per hektar. Produksi tertinggi pada perlakuan berat umbi

bibit 45-50 g (B3) sebesar 25.59 ton dan terendah pada berat umbi bibit 25-30 g

(B1) sebesar 18.52 ton. Perlakuan B3 berbeda nyata pada B1 tetapi berbeda tidak

Kurva respon antara produksi per hektar dengan berat umbi bibit dapat

dilihat pada gambar 11.

= -0.0149X2 + 1.3749X - 6.693

Gambar 11. Hubungan antara Produksi Per Hektar dengan Berat Umbi Bibit.

Dari gambar 11 dapat diketahui bahwa produksi per hektar semakin

meningkat sejalan dengan berat umbi bibit 45-50 g (B3) yang digunakan.

kemudian menurun pada berat umbi bibit 55-60 g (B4). Hubungan produksi per

B. Pembahasan

Pengaruh Berat Umbi Bibit Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kentang.

Dari data pengamatan dan hasil analisis secara statistika maka diperoleh

bahwa perlakuan berat umbi bibit berpengaruh nyata terhadap jumlah batang

utama (batang), berat umbi per sampel (kg), berat umbi per plot (kg), jumlah umbi

per sampel (umbi), jumlah kelas umbi A, B , C, D dan produksi umbi per hektar.

Serta berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman (cm).

Adanya pengaruh nyata terhadap jumlah batang utama disebabkan oleh

perbedaan berat umbi. Semakin besar berat umbi semakin besar ukuran umbi dan

jumlah mata tunas pada umbi akan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan Samadi

(1997) yang menyatakan bibit kentang yang dianjurkan adalah 30 – 45 g atau 35 –

45 mm dan 40 – 60 g atau 45 – 55 mm, menurut penelitian umbi yang berukuran

besar akan menghasilkan jumlah tunas lebih banyak dibandingkan dengan yang

berukuran lebih kecil. Hal ini didukung oleh Setiadi (2000) yang menyatakan

umbi kentang untuk bibit dapat digunakan yang berukuran 30 – 45 g atau 50 – 60

g. Kalau besarnya diukur rata – rata antara 30 – 35 mm atau 45 – 50 mm dan

konon yang bagus 55 mm. Jumlah mata tunas sekitar 3-5. dan didukung juga oleh

Soelarso (1997) yang menyatakan mata umbi kentang sebenarnya adalah buku

dari batang. Jumlah mata umbi 2 – 14 buah tergantung pada ukuran umbi yang

digunakan.

Pengaruh nyata terhadap berat umbi persampel, berat umbi per plot dan

yang terbentuk semakin banyak, dengan meningkatnya jumlah stolon maka

produksi umbi akan semakin banyak. Hal ini sesuai Sutopo (1988) yang

menyatakan dengan semakin besar umbi bibit maka kandungan proteinnya makin

banyak pula. Besar benih berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan dan

produksi, karena berat bibit menentukan besarnya kecambah pada saat permulaan

dan berat tanaman pada saat dipanen.

Jumlah umbi per plot berpengaruh nyata disebabkan oleh semakin banyak

mata tunas, maka semakin banyak batang tanaman sehingga menghasilkan banyak

umbi. Selain itu kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah dapat di serap

oleh tanaman. Hal ini didukung oleh Setiadi (2000) yang menyatakan untuk

menentukan umbi untuk bibit tergantung dari diri sendiri, menurut petani umbi

yang baik untuk bibit adalah yang sehat, berukuran besar mempunyai mata tunas 3

– 5 dan bobotnya 80 – 100 g. Banyaknya mata tunas akan menentukan jumlah

batang tanaman semakin banyak batang akan semakin banyak menghasilkan

umbi. Namun, bila umbi yang digunakan terlalu besar ukurannya maka jumlah

umbi yang dihasilkan berjumlah banyak dengan ukuran umbi yang semakin kecil.

Pada jumlah kelas umbi A, B, C dan D berpengaruh nyata hal ini

disebabkan karena ukuran berat umbi yang digunakan menentukan banyaknya

tunas yang dihasilkan. Tunas yang berkembang menjadi batang utama

menghasilkan jumlah dan besar umbi. Semakin besar ukuran umbi maka jumlah

batang utama semakin banyak dan jumlah umbi yang di hasilkan akan semakin

banyak pula dengan ukuran yang semakin kecil. Hal ini didukung oleh

Soelarso (1997) yang menyatakan penggunaan umbi bibit ukuran besar (60 g)

menghasilkan ukuran umbi yang relatif kecil-kecil. Sedangkan tunas yang sedikit

akan menghasilkan ukuran umbi relatif besar.

Setiadi (2000) menyatakan bahwa salah satu faktor pembatas dalam

pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah penyerapan zat hara yang

penting (esensial). Dalam proses pertumbuhan tanaman menyerap unsur hara

sehingga terjadi proses metabolisme antara lain pertumbuhan sel dipenuhi,

disamping itu melalui berat umbi berarti ketersediaan makanan untuk

pertumbuhan semakin meningkat.

Perlakuan berat umbi bibit tidak nyata terhadap tinggi tanaman hal ini

diduga karena dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman. Walaupun umbi yang

digunakan berbeda beratnya tetapi sifat dari umbi sama, sehingga pada proses

pertumbuhan vegetatif tanaman tersebut tidak kelihatan perbedaanya.

Pengaruh Dosis Pupuk KCl Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kentang.

Berdasarkan data pengamatan tanaman kentang dapat diuraikan bahwa

pemberian pupuk KCl berpengaruh nyata terhadap berat umbi per plot serta

berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah batang utama per

sampel, jumlah kelas umbi C,D dan produksi per hektar.

Salah satu faktor pembatas dalam pertumbuhan tanaman dan

perkembangan tanaman adalah suplai zat hara penting. Suplai zat hara dapat

ditingkatkan dengan melakukan tindakan yang optimum akan meningkatkan

potensi produksi tanaman. Sedangkan tingkat pemberian unsur hara yang terlalu

perkembangan tanaman. Unsur kalium diperlukan tanaman untuk pembentukan

karbohidrat didalam umbi, untuk kekuatan daun, ketebalan daun, dan pembesaran

daun. Tetapi pengaruhnya terhadap pertumbuhan vegetatif taanaman tidak begitu

nyata. Disamping itu unsur kalium berpengaruh terhadap penigkatan daya serap

air pada tanaman sehingga dapat mencegah tanaman menderita kelayuan,

menigkatkan ketahanan terhadap penyakit, memperbesar umbi dan meningkatkan

daya simpan umbi.

Pemberian pupuk KCl berpengaruh nyata terhadap berat umbi per plot

pada tanaman kentang. Hal ini disebabkan karena pemberian pupuk KCl yang

cukup akan diserap tanaman yang berperan dalam proses pembentukan

karbohidrat sehingga menghasilkan umbi yang besar. Purohit (1986) menyatakan

bahwa kalium berperan dalam proses fotosintesis, respirasi, metabolisme dan

translokasi karbohidrat. Kalium juga berperan dalam pertumbuhan dan

perkembangan tanaman kentang setelah umbi terbentuk. Tanaman yang cukup

mendapat kalium akan mampu membentuk umbi yang besar juga disebabkan oleh

penyerapan air dan hara yang lebih baik dan translokasi yang lebih lancar.

Novizan (2002), menyatakan bahwa unsur kalium diperlukan tanaman dalam

sintesa protein dan karbohidrat serta translokasi karbohidrat lebih lancar.

Pupuk KCl berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas C dan D. Hal

ini disebabkan karena unsur hara K berperan dalam pembentukan umbi. Novizan

(2002) menyatakan bahwa bila tanaman mengalami kakurangan atau defisiensi K

akan mengakibatkan pembentukan umbi terhambat atau tidak berumbi sama

sekali. Sutedjo (2002) menyatakan bahwa kalium berperan dalam pembentukan

Pemberian pupuk KCl berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman

kentang pada semua pengamatan. Hal ini diduga karena pemberian pupuk KCl

diperlukan tanaman untuk pembesaran daun, ketebalan daun dan untuk kekuatan

daun serta memacu meningkatnya jumlah klorofil daun sehingga tinggi tanaman

tidak terlalu tampak. Samadi (1997), menyatakan bahwa unsur kalium diperlukan

tanaman untuk pembentukan karbohidarat didalam umbi, untuk kekuatan daun,

ketebalan daun dan pembesaran daun tetapi pengaruhnya terhadap pertumbuhan

vegetatif tidak terlalu nyata.

Ada pengaruh tidak nyata terhadap jumlah batang utama diduga karena

peran kalium bukan untuk meningkatkan jumlah batang utama atau tunas, hal ini

sesuai dengan Novizan (2002) yang menyatakan kalium di dalam jaringan

tanaman tetap berbentuk K+ tidak ditemukan dalam bentuk senyawa organik.

Kalium bersifat mobil (mudah bergerak) sehingga siap dipindahkan dari satu

organ ke organ lain yang membutuhkan. Secara umum peran kalium berhubungan

dengan proses metabolisme, seperti fotosintesis dan respirasi.

Pemberian pupuk KCl berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah umbi per

sampel dan jumlah kelas umbi A dan B. Hal ini disebabkan karena pemberian

pupuk KCl banyak dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor lingkungan yang

tidak cocok ataupun serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan

terganggunya tanaman sehinggga pertumbuhan tanaman terganggu, sehingga pada

waktu pembentukan umbi mengalami hambatan. Begitu juga dengan jumlah umbi

kelas A dan B dimana berasal dari banyaknya jumlah umbi. Sutedjo (2002)

menyatakan kebutuhan unsur hara untuk tiap fase pertumbuhan tanaman

Pemberian pupuk KCl berpengaruh tidak nyata terhadap berat umbi per

sampel dan produksi per hektar tanaman kentang. Hal ini diduga karena

pemberian pupuk KCl banyak dipengaruhi faktor seperti lingkungan yang tidak

cocok atau serangan hama dan penyakit, mengakibatkan kerusakan pada bagian

tanaman sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman.

Pengaruh Interaksi Antara Berat Umbi Bibit Dengan Dosis Pupuk KCl Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kentang.

Berdasarkan hasil sidik ragam menunjukkan bahwa hasil interaksi antara

perlakuan berat umbi bibit dengan dosisi pupuk KCl berpengaruh nyata terhadap

berat umbi per plot, hal ini disebabkan karena pembentukan akar pada tanaman

kentang didukung oleh unsur hara yang cukup pada tanaman, sehingga

pembentukan umbi semakin banyak jika pupuk KCl semakin tinggi dan berat

umbi bibit yang digunakan semakin besar. Hal ini sesuai dengan Sutopo (1988)

yang menyatakan dengan semakin besar umbi bibit maka kandungan proteinnya

makin banyak pula. Besar benih berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan

dan produksi, karena berat bibit menentukan besarnya kecambah pada saat

permulaan dan berat tanaman pada saat dipanen.

Marsono (2001) Kalium berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan

tanaman kentang setelah umbi terbentuk. Tanaman yang cukup mendapat kalium

akan mampu membentuk umbi yang besar juga disebabkan oleh penyerapan air

dan hara yang lebih baik.

Pemberian dosis kalium dan berat umbi bibit berpengaruh nyata terhadap

perpotongan pada kurva interaksi antara dosis kalium dengan berat umbi per plot

dan antara berat umbi bibit dengan berat umbi per plot. Adanya perpotongan garis

antara berat umbi bibit 35-40 g (B2) dengan berat umbi bibit 45-50 g (B3) yaitu

pada KCl sebesar 11.59 g sedangkan perpotongan berat umbi bibit 35-40 g (B2)

dengan berat umbi bibit 45-50 g (B3) yaitu pada pupuk KCl sebesar 9.41 g dan

perpotongan berat umbi bibit 45-50 g (B3) dengan berat umbi bibit 55-60 g (B4)

yaitu pada pupuk KCl sebesar 10.87 g. Berat umbi bibit 45-50 g (B3) berbeda

tidak nyata dengan berat umbi bibit 35-40 g (B2) dan berat umbi bibit 55-60 g

(B4). Pemberian dosis pupuk KCl sebesar 10.6 g (K2) per tanaman akan

meningkatkan berat umbi per plot pada tanaman kentang interaksi ini disebabkan

karena pemberian pupuk KCl yang cukup akan diserap tanaman yang berperan

dalam proses pembentukan karbohidrat sehingga ukuran umbi bibit yang besar

akan menghasilkan jumlah batang utama yang semakin banyak dan jumlah umbi

yang banyak Novizan (2002), menyatakan bahwa unsur kalium diperlukan

tanaman dalam sintesa protein dan karbohidrat serta translokasi karbohidrat lebih

lancar. Sedangakan penggunaan berat umbi bibit 25-30 g (B1) dan dosis pupuk

KCl 0 g (K0), 5.3 g (K1) per tanaman tidak dapat meningkatkan berat umbi per

plot interaksi ini nyata diduga karena umbi bibit yang digunakan dan pemberian

pupuk KCl hanya diperlukan tanaman untuk pembesaran daun, ketebalan daun

dan untuk kekuatan daun serta memacu meningkatnya jumlah klorofil daun.

Samadi (1997), menyatakan bahwa unsur kalium diperlukan tanaman untuk

pembentukan karbohidarat didalam umbi, untuk kekuatan daun, ketebalan daun

Tinggi tanaman, jumlah batang utama, berat umbi per sampel, jumlah

umbi per sampel, jumlah umbi kelas A, B, C dan D dan produksi per hektar

berpengaruh tidak nyata. Hal ini diduga karena antara perlakuan berat umbi bibit

dan dosis pupuk KCl saling mendukung dalam mempengaruhi pertumbuhan dan

produksi tanaman kentang secara bersamaan dimana dalam hal ini ada faktor

dominan menutupi faktor yang lain.

Poerwoidodo (1992) menyatakan bahwa bila salah satu faktor berpengaruh

lebih kuat daripada faktor lainnya, maka pengaruh faktor tersebut tertutupi dan

bila masing – masing faktor mempunyai sifat yang jauh berbeda pengaruh dan

sifat kerjanya maka akan menghasilkan hubungan yang berpengaruh tidak nyata

dalam mendukung suatu pertumbuhan tanaman.

Selanjutnya Hakim (1986), menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman

akan lebih baik bila faktor yang mempengaruhi pertumbuhan seimbang dan

memberi keuntungan. Bila faktor ini tidak dapat dikendalikan maka pertumbuhan