DENGAN POLA PEMBESARAN:

Studi Kasus Penangkaran Buaya di Provinsi Papua

LUSIANA DYAH RATNAWATI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Keberhasilan Penangkaran Buaya Muara Crocodylus porosusSchneider, 1801 dengan Pola Pembesaran: Studi Kasus Penangkaran Buaya di Provinsi Papua adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Nopember 2012

LUSIANA DYAH RATNAWATI. The Success of Estuarinne Crocodille Crocodylus porosus Schneider 1801, Captivity with Ranching Scheme: A Case Study in A Captivity in Papua Province. Under direction of BURHANUDDIN MASY’UD and AGUS PRIYONO KARTONO.

Estuarine crocodile in Indonesia was included in the category of Appendix II of CITES, thus its utilization and trade must be as speciments from captive units. Captive with ranching scheme was allowed only in Papua province and had occured for ± 15 years. Unfortunately, the recent condition showed a decreasing of ranching units and the number of crocodiles ranched. These can become a threat to the wild population in form of direct harvesting from the crocodile’s natural habitat. Technical activity was needed to assure that the ranching products was adequate in term of enlargement period and economic cutting size, of which the data was not yet available. This research was aimed to (1) describe the mastery of knowledge and technology practice within the management of estuarine crocodile at a captive unit, (2) measure the success rat of the captive and (3) identify the support from stakeholders for the success and sustainability of this ranching scheme captivity. The research took place in February – July 2012 at CV. Bintang Mas in Jayapura. The methods used for collecting data were observation, interview and literature study, also using descriptive analysis to analyze the data. The result showed that the knowledge mastery was at medium rate, though technically the captive unit were able to apply most of captive main activities. Mortality rate of juveniles during the enlargement period (4-5 years) was at the medium level (10-30%). The limitating factor for developing the captive unit was the human resource which was not yet reconciled with the availability of infrastucture. Success index assessment within the biology and technical criteria resulted a number of 0.622 which suggested that this captive unit had a fine category (62.2%), and was considered succesful and be allowed to utilize its product. As to increase the success and sustainability of estuarine crocodile captive unit with ranching scheme, the support from stakeholders in form of actions (cooperation, knowledge enhancement and conservation awareness) and expectation towards the improvement of management form and sustainable use were definitely needed.

LUSIANA DYAH RATNAWATI. Keberhasilan Penangkaran Buaya Muara Crocodylus porosus Schneider, 1801 dengan Pola Pembesaran: Studi kasus penangkaran buaya di Provinsi Papua. Dibimbing oleh BURHANUDDIN MASY’UD dan AGUS PRIYONO KARTONO.

Buaya muara (Crocodylus porosus Schneider, 1801) merupakan salah satu sumberdaya fauna yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi sumber ekonomi. Sejak tahun 1960-an, buaya mulai dimanfaatkan secara komersial dalam perdagangan internasional. Untuk memenuhi permintaan buaya yang terus meningkat, umumnya masih dilakukan dengan cara berburu langsung dari alam, dan diperkirakan dapat mengancam kelestariannya. Oleh karena itu sejak tahun 1970-an, perdagangan buaya muara mulai diatur dengan dimasukkannya buaya ke dalam Appendix II CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Pemerintah Indonesia meratifikasi CITES melalui keputusan Presiden RI (Keppres RI ) Nomor: 43 Tahun 1978. Konsekuensinya, perdagangan buaya muara dari Indonesia juga mulai diatur dengan penetapan kuota dan diharuskan berasal dari hasil penangkaran. Terkait dengan pengembangan penangkaran tersebut di Provinsi Papua diberlakukan kebijakan pengembangan penangkaran buaya muara dengan pola pembesaran, yakni menangkap anakan buaya dari alam dengan ukuran badan <80 cm kemudian dibesarkan hingga mencapai ukuran badan dan umur potong ekonomis. Permasalahannya, lebih dari 15 tahun usaha penangkaran ini dikembangkan namun sejauh ini belum ada data dan informasi yang cukup tentang gambaran praktek manajemen penangkaran pola pembesaran maupun tingkat keberhasilannya serta bagaimana persepsi dan dukungan parapihak (stakeholders) terhadap usaha-usaha pengembangan penangkaran buaya muara di Provinsi Papua. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan : (1) mendeskripsikan penguasaan pengetahuan dan implementasi teknologi penangkaran buaya di unit penangkaran buaya muara dengan pola pembesaran di Provinsi Papua, (2) mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan penangkaran buaya pola pembesaran yang dikembangkan di Provinsi Papua, dan (3) mengidentifikasi dukungan parapihak bagi keberhasilan dan keberlanjutan penangkaran buaya pola pembesaran di Provinsi Papua.

Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Balai Besar KSDA Papua, dan peneliti). Analisis tingkat keberhasilan menggunakan analisa deskriptif kualitatif untuk menentukan kategori tingkat keberhasilan yaitu kategori Baik (A) pada kisaran 80-100%, kategori cukup (B) pada kisaran 60-80% dan kategori kurang (C) pada kisaran <60%, selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif. Untuk mengetahui persepsi dan dukungan parapihak terkait pengembangan penangkaran buaya muara dilakukan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangkaran buaya muara di Provinsi Papua dikembangkan dengan sistem Penangkaran Inti Rakyat (PIR) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH (Kepala Daerah) Tingkat I Irian Jaya Nomor: 66 tahun 1987. Penerapan sistem PIR diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara pengusaha dan masyarakat yang berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan membina masyarakat agar ikut berperan dalam usaha melestarikan buaya di alam sebagai sumber pendapatannya. Hasil Penelitian juga menunjukkan bahwa secara umum penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis penangkaran buaya muara dengan pola pembesaran di unit usaha CV Bintang Mas sebagai representasi penangkaran buaya muara di Propinsi Papua tergolong rendah sampai sedang. Penerapan teknik penangkapan dan pemeliharaan anakan buaya di tingkat plasma maupun penangkaran inti dilakukan secara sederhana berdasarkan kebiasaan dan pengalaman masyarakat lokal, dan belum memperhatikan secara baik menurut prinsip-prinsip kesejahteraan satwa (animal welfare principles) seperti penyediaan pakan baik jumlah maupun mutu, perkandangan yang memenuhi syarat kapasitas tampung optimum maupun sanitasi, dan perawatan kesehatan dan pengendalian penyakit. Ukuran badan anakan buaya yang ditangkap umumnya >80 cm sehingga menyalahi ketentuan yang berlaku. Kualifikasi sumberdaya manusia (SDM) pengelola juga masih terbatas dan belum memenuhi ketentuan tentang keharusan adanya tenaga ahli penangkaran. Implikasi dari penguasaan dan penerapan teknologi penangkaran yang masih sederhana dan tergolong sedang tersebut yakni masih tingginya tingkat kematian anakan buaya mencapai 10-30%, dan lambatnya pertumbuhan anakan buaya mencapai usia potong ekonomis. Standar waktu optimal pembesaran buaya di penangkaran adalah 3-4 tahun (lebar dada rata 37.8 cm), namun di dalam praktek penangkaran ini diperlukan waktu 4-5 tahun. Kewajiban pengembalian (restocking) sebesar 10% dari jumlah buaya hasil penangkaran siap panen ke habitat alaminya untuk menjaga kelestarian populasi di alam juga belum dilaksanakan. Penerapan manajemen pencatatan berupa studbook dan penandaan (tagging) buaya sebagai salah satu instrumen pengendalian juga belum dilaksanakan dengan baik oleh unit usaha penangkaran.

dinyatakan cukup berhasil.

Hasil analisis terhadap persepsi dan dukungan parapihak (stakeholders) menunjukkan bahwa, secara umum parapihak menyatakan dukungan bagi upaya peningkatan keberhasilan dan keberlanjutan penangkaran buaya di Provinsi Papua. Ada dua hal penting yang menjadi penekanan dari parapihak untuk ditingkatkan agar pengelolaan penangkaran buaya muara di Propinsi Papua dapat lebih berhasil, yakni : (1) penguatan kerjasama pengelolaan penangkaran, dan (2) peningkatan kapasitas pengetahuan konservasi dan keterampilan teknis pengelolaan penangkaran buaya. Secara teknis ada beberapa harapan aksi yang perlu dilakukan ke depan, yakni : (a) peningkatan kerjasama pengawasan pemanfaatan buaya, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat agar ikut berperan aktif didalam pengawasan peredaran pemanfaatan buaya; (b) perbaikan manajemen penangkaran terkait status buaya dalam perdagangan internasional (Appendix II CITES); (c) pengembangan penangkaran buaya dengan sistem PIR secara benar, konsisten dan bertanggungjawab; dan (d) perubahan dan peningkatan manajemen penangkaran buaya muara dari pola pembesaran (ranching) menjadi pola pengembangbiakkan (captive breeding).

Berdasarkan hasil penelitian sebagai diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni : (1) Penguasaan pengetahuan dan praktek teknologi penangkaran buaya muara pola pembesaran di Papua tergolong sedang. Ukuran panjang anakan buaya yang ditangkap untuk penangkaran umumnya lebih panjang dari ukuran yang ditetapkan pemerintah (<80 cm), masa pembesaran untuk mencapai ukuran potong ekonomis lebih lama (4-5 tahun) dengan tingkat kematian 10-30 % (kategori sedang), kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola masih rendah dengan sarana prasana memadai; (2) Tingkat keberhasilan pengelolaan penangkaran buaya muara dengan pola pembesaran di Papua termasuk kategori cukup (B) dengan nilai persentase keberhasilan 62.2%, dan (3) parapihak (stakeholders) menyatakan dukungan bagi upaya peningkatan keberhasilan dan keberlanjutan penangkaran buaya di Papua, dengan beberapa harapan aksi yang perlu dilakukan ke depan, yakni : (a) peningkatan kerjasama pengawasan pemanfaatan buaya, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat agar ikut berperan aktif didalam pengawasan peredaran pemanfaatan buaya; (b) perbaikan manajemen penangkaran terkait status buaya dalam perdagangan internasional (Appendix IICITES); (c) pengembangan penangkaran buaya dengan sistem PIR secara benar, konsisten dan bertanggungjawab; dan (d) perubahan dan peningkatan manajemen penangkaran buaya muara dari pola pembesaran (ranching) menjadi pola pengembangbiakkan (captive breeding).

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

DENGAN POLA PEMBESARAN:

Studi Kasus Penangkaran Buaya di Provinsi Papua

LUSIANA DYAH RATNAWATI

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesi pada

Program Studi Konservasi Keanekaragaman Hayati

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesi Konservasi Keanekaragaman Hayati di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Tesis berjudul “Keberhasilan Penangkaran Buaya Muara Crocodylus porosus Schneider, 1801 dengan Pola Pembesaran: Studi Kasus Penangkaran Buaya di Provinsi Papua ini disusun berdasarkan keprihatinan kondisi pengelolaan penangkaran pola pembesaran buaya di Provinsi Papua dan keberlanjutannya dalam mewujudkan tujuan penangkaran yang sesungguhnya. Penulisan ini menguraikan penguasaan pengetahuan dan penerapan teknis pengelolaan pengelolaan penangkaran buaya muara pola pembesaran, tingkat keberhasilan serta dukungan para pihak (stakeholder) bagi keberhasilan dan keberlanjutan pengelolaan penangkaran buaya muara di Provinsi Papua.

Akhirnya, disadari tulisan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik/saran yang kontruktif sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai bahan kajian pengambilan kebijakan pengelolaan penangkaran buaya muara guna menunjang konservasi buaya khususnya di Provinsi Papua.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenanNya penulis mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan Pascasarjana di Intitut Pertanian Bogor, mendapat perlindungan dan berkah selama masa perkuliahan, mendapat sayang dan cinta Allah SWT pada tahap akhir penyelesaian studi.

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orangtuaku yang telah berpulang (mama dan papi) atas bekal iman, budi dan ilmu. Suami tercinta Bambang Hartanto Lakuy dan anak-anakku sayang (abang Dhyto, mbak Diva dan dede Daffa) atas dukungan semangat, pengertian dan pengorbanan. Ibunda Suharti Lakuy dan keluarga Wibowo atas dukungan tenaga dan doa terutama saat penulis menitipkan anak-anak selama studi juga pada keluarga besarku (Djoko Slamet S dan S. Lakuy) untuk doa, dukungan semangat dan perhatian.

2. Komisi pembimbing: Dr. Ir. Burhanuddin Masy’ud, M.S. selaku ketua komisi dan Dr. Ir. Agus Priyono Kartono, M.Si. selaku anggota komisi, atas curahan pemikiran, waktu, kesabaran, saran dan arahan serta petunjuk selama pembimbingan “Sungguh berharga dan tak mungkin terlupa pelajaran hidup”. 3. Dr.Ir. Nyoto Santoso, M.S. selaku penguji luar komisi pada ujian sidang tesis,

juga kepada Dr. Ir. Harnios Arief, M.Sc.F selaku ketua sidang dalam ujian tesis. Terimakasih atas kesediaan waktu dan tenaganya serta masukannya bagi perbaikan penulisan.

4. Dr. Ir. Yanto Santosa DEA dan Dr. Ir. Agus Priyono Kartono, M.Si dan selaku Ketua Program Studi Magister Profesi Konservasi Keanekaragaman Hayati Institut Pertanian Bogor (lama dan baru), juga pada para dosen pengajar di PS KKH atas kebijaksanaan, dorongan semangat, kesabaran, didikan, bimbingan, saran dan ilmu yang diberikan selama penulis mengikuti perkuliahan.

Muhammad Tuharea, S.Sos selaku atasan langsung penulis, terima kasih atas dukungan semangat, rekomendasi pada penulis mengenyam pendidikan Pascasarjana S2 dan ijin melaksanakan penelitian di wilayah kerja BBKSDA Papua. Juga kepada rekan-rekan sekerja di BBKSDA Papua atas bantuan dan kerjasamanya.

7. Pihak pengelola penangkaran buaya CV. Bintang Mas (Jayapura) atas ijin lokasi penelitian di unit usaha penangkaran buayanya serta bantuan selama pelaksanaan penelitian.

8. Kawan-kawan seperjuangan KKH 2010 (mbak Min, mbak Len, mbak Lin, mbak Vi, mbak Mir, mbak Imas, mbak Des, mbak Sep, mas Par, mas Nyoto, le Ca’Yo, ade Yar, le Teguh, mas Buday, mas Fer, mas Hend, mas Yusuf dan mas Ndoko) yang selalu seru dan ‘makan-makan’nya, semoga kebersamaan dan persaudaraan yang indah tak lekang oleh waktu dan jarak. Juga pada Forum Mahasiswa Papua dan rekan-rekan mahasiswa pascasarjana lainnya atas kerjasama dan tali kasihnya.

9. Tim yang selalu disibukkan (pak Sofwan, mbak Dara, bi Uum dan pak Udin), Tim penasihat metode (kak Ida Sinaga, kang Mamat, mbak Teti dan mas Wenda) dan tim data lapangan (pak Dahlan, om Kris, om Paul, om Keke, mbak Yanti, Pak Tobing, Pak Marcel, Bu Helen, Bu Faustina, Pak Entis, Om Anis, Om Ebed, Mbak Kristin, pak Agus Kokom, Pak Bram Kaya dan pak Wens), serta pihak lainnya penulis ucapkan terima kasih atas saran, bantuan dan kerjasamanya.

Akhirnya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini, maka hanya penulislah yang bertanggung jawab. Kiranya hanya Allah SWT yang mampu memberi balasan berkah kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis. Aamiin.

Penulis dilahirkan di kota Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 31 Oktober 1972 sebagai anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan bapak Djoko Slamet S. (Alm) dan ibu Rr. J. Soedarmilah (Almh).

Pada tahun 1985 penulis menamatkan sekolah dari Sekolah Dasar Negeri Kotaraja, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP YPK Diaspora Kotaraja di Jayapura selama tiga tahun. Tamat dari sekolah lanjutan pertama, langsung diterima bersekolah pada SMA Negeri 1/414 Abepura-Jayapura dari tahun 1988-1991. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Cenderawasih di Manokwari yang kini berubah menjadi Universitas Papua hingga lulus tahun 1996.

i 1.2. Perumusan Masalah dan Kerangka Pemikiran Penelitian ... 3 1.3. Tujuan ... 6 1.4. Manfaat ... 6 1.5. Ruang Lingkup Penelitian ... 7

II. TINJAUAN PUSTAKA... 9 2.1. Buaya Muara di Papua... 9 2.1.1. Penangkaran Buaya dengan Pola Pembesaran... 10 2.1.2. Kegiatan Teknis di Penangkaran Buaya dengan Pola

Pembesaran... 11

2.2. Keberhasilan Penangkaran Buaya Muara dengan Pola Pembesaran ...

16

2.2.1. Pedoman Penilaian Penangkaran ………... 17 2.2.2. Penilaian Keberhasilan Penangkaran Buaya Muara

Pola Pembesaran ... 18

2.3. Peningkatan Keberhasilan dan Keberlanjutan Penangkaran Pola Pembesaran di Wilayah Papua...

3.2. Kondisi Umum CV Bintang Mas, Entrop-Jayapura Provinsi Papua ...

24

3.2.1. Lokasi Penangkaran, Sejarah dan Struktur Organisasi . 24 3.2.2. Proses Pengelolaan dan Pengolahan Produk

Penangkaran ... 27

IV. METODOLOGI PENELITIAN... 29 4.1. Lokasi dan waktu ... 29 4.2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data ... 29 4.2.1. Jenis Data ... 29 4.2.2. Metode Pengumpulan Data ... 33 4.3. Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 33

4.3.1. Penguasaan Pengetahuan dan Penerapan Teknis Pengelolaan ...

ii

V. HASIL DAN PEMBAHASAN... 43 5.1. Deskripsi Implementasi Teknik Penangkaran Buaya Muara

dengan Pola Pembesaran ... 43

5.1.1. Praktek Teknik Penangkaran di Tingkat Plasma... 44 5.1.2. Teknik Pemeliharaan/Pembesaran Anakan Buaya di

Penangkaran Inti ... 55

5.2. Tingkat Keberhasilan Penangkaran Buaya Muara dengan Pola Pembesaran...

72

5.2.1. Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Buaya di Penangkaran ...

72

5.2.2. Hasil Penilaian Tingkat Keberhasilan Penangkaran …... 76 5.3. Pandangan dan Dukungan Parapihak untuk Keberhasilan dan

Keberlanjutan Penangkaran Buaya Muara di Papua ... 79

5.3.1. Pandangan Parapihak Terkait Peningkatan Keberhasilan Penangkaran Buaya di Provinsi Papua ...

80

5.3.2. Harapan Parapihak bagi Keberhasilan dan Keberlanjutan Program Pembesaran Buaya di Provinsi Papua ...

88

5.4. Implikasi Hasil Penelitian Bagi Upaya Pengelolaan Penangkaran Buaya Muara di Provinsi Papua ...

91

5.4.1. Pemanfaatan Buaya dari Alam untuk Keperluan Penangkaran ...

91

5.42. Pemanfaatan Buaya dari Penangkaran ... 92

VI. SIMPULAN DAN SARAN... 95 6.1. Simpulan ... 95 6.2. Saran ... 95

iii

No. Halaman

1. Kebutuhan data terkait penguasaan pengetahuan dan penerapan teknis pengelolaan penangkaran ...

30

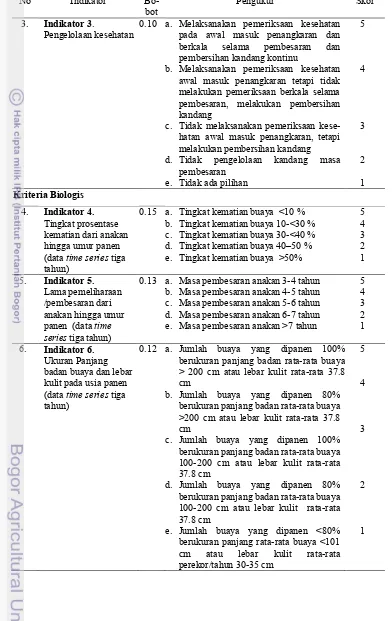

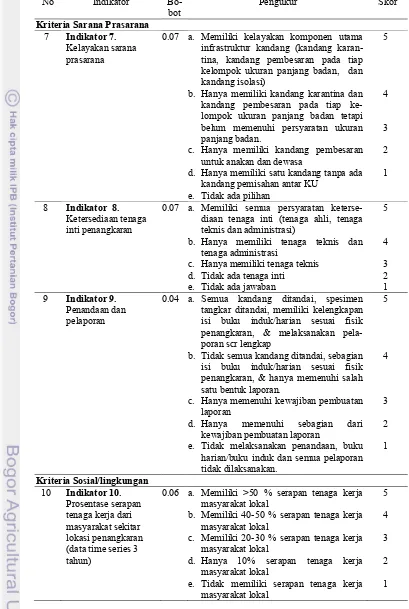

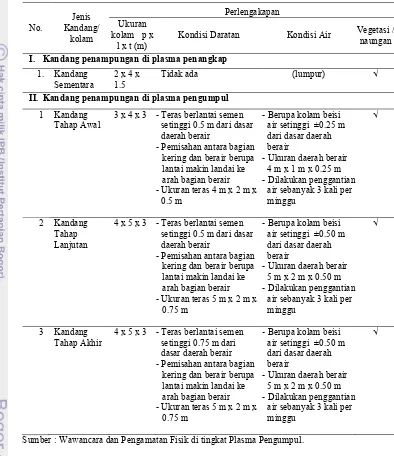

2. Kriteria dan indikator penilaian tingkat keberhasilan penangkaran pola pembesaran di Provinsi Papua ...

30

3. Jenis data penelitian terkait dukungan para pihak bagi keberhasilan dan keberlanjutan penangkaran pola pembesaran di Provinsi Papua. 31 4. Penilaian tingkat keberhasilan penangkaran buaya muara dengan

pola pembesaran di Provinsi Papua ... 37

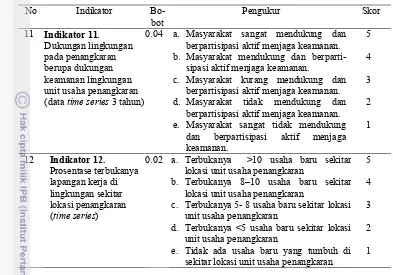

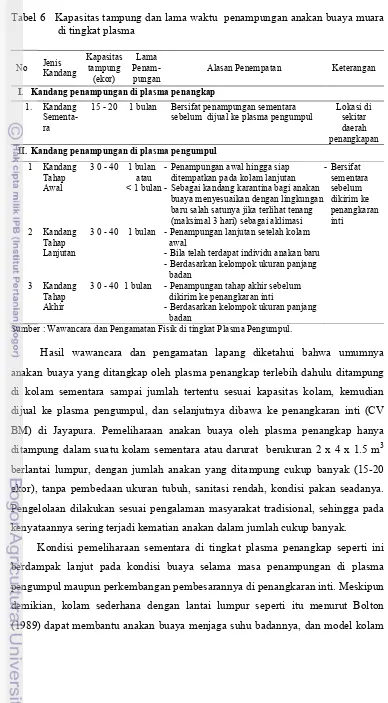

5. Kondisi kandang anakan buaya muara di tingkat plasma ... 49 6. Kapasitas tampung dan lama waktu penampungan anakan buaya

muara di tingkat plasma ... 50

7. Jenis pakan dan frekuensi pemberian pakan pada anakan buaya di tingkat plasma ...

51

8. Tindakan penyesuaian anakan buaya di penangkaran inti ... 57 9. Kandang buaya muara di penangkaran CV Bintang Mas di Papua ... 58 10. Ukuran, bentuk dan fasilitas kandang muara di penangkaran CV

Bintang Mas Papua ... 62

11. Pakan buaya muara di penangkaran CV Bintang Mas Papua ... 66 12. Jumlah individu buaya muara di CV Bintang Mas periode 2009-2012 72 13. Kondisi mutasi buaya muara di penangkaran CV Bintang Mas

periode 2009-2012 ... 74

14. Jumlah kematian buaya buaya muara di CV Bintang Mas periode 2009-2012 ...

75

v

No. Halaman

1. Kerangka pemikiran penelitian ... 8 2. Lokasi unit usaha penangkaran buaya di Provinsi Papua ... 24 3. Struktur organisasi CV Bintang Mas ... 26 4. Alat tradisional penangkapan anakan buaya oleh plasma penangkap .. 47 5. Kolam penampungan anakan buaya muara di tingkat plasma ... 48 6. Jenis kandang pada penangkaran pola pembesaran di CV Bintang

Mas ... 59

7. Fasilitas jembatan kayu dalam kandang di penangkaran buaya muara pola pembesaran CV Bintang Mas ...

64

8. Jumlah individu buaya muara berdasar kelompok ukuran panjang badan di penangkaran CV Bintang Mas tahun 2012 ...

vii

No. Halaman

1. Kualitas air di penangkaran buaya muara pola pembesaran di CV Bintang Mas ...

103

2.a. Pengukuran panjang badan anakan buaya (dari moncong hingga ujung ekor ...

104

2.b. Pengukuran lebar badan anakan buaya ... 104 3. Tenaga kerja pada unit penangkaran buaya muara pola pembesaran

CV Bintang Mas periode 2008-2009 ... 105

1.1. Latar Belakang

Buaya muara (Crocodylus porosus Schneider, 1801) merupakan salah satu potensi keanekaragaman hayati yang telah dimanfaatkan. Pemanfaatan buaya di Indonesia telah dilakukan sejak lama sebagai bahan pangan sumber protein hewani oleh masyarakat di Provinsi Papua (Kurniati 2008). Produk lainnya berupa lemak/minyak, tangkur dan empedu dimanfaatkan sebagai bahan obat sedangkan kuku, tengkorak, tulang, kulit dan gigi sebagai bahan aksesoris (Prianto 2011). Kulit buaya menjadi tujuan perburuan secara besar-besaran bagi industri kulit internasional terutama sejak tahun 1960-an (Webb 1977; Bolton 1989).

Permintaan pasar dan harga jual kulit buaya yang cukup mahal menjadi pendorong utama perburuan buaya dan jika berlangsung secara terus menerus tanpa kendali dapat menjadi ancaman kepunahan buaya di alam. Dilaporkan tahun 2010 harga kulit buaya per lembar bernilai 500 hingga 1 000 US$ (http://www.suaramedia.com). Pola pemanfaatan dengan menangkap langsung dari alam secara terus-menerus tanpa kendali dapat berdampak negatif pada ancaman kepunahan buaya. Oleh karena itu perlu ada upaya pengendaliannya.

memberikan keuntungan/pendapatan ekonomi dan sosial budaya bagi masyarakat (Masy’ud 2001).

Manifestasi kebijakan pengembangan penangkaran buaya yang diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) Nomor: 93/Kpts/DJ-VI/96 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pemanfaatan Buaya, antara lain dinyatakan bahwa ada dua kategori penangkaran buaya yakni pembesaran (ranching) dan pembiakan (captive breeding). Kebijakan ini juga menggariskan bahwa penangkaran buaya dengan pola pembesaran hanya diberlakukan di wilayah Irian Jaya (kini Papua) sedangkan pola lainnya terfokus di luar wilayah Papua (Messel et al. 1997). Penangkaran buaya pola pembesaran dilakukan dengan cara mengumpulkan telur dan/atau anakan dari alam kemudian ditetaskan, dipelihara dan dibesarkan hingga mencapai usia dan/atau ukuran potong ekonomis untuk dimanfaatkan/diperdagangkan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.

Penangkaran buaya pola pembesaran di Provinsi Papua ini sudah berlangsung lebih dari 15 tahun, dirintis oleh 13 pengusaha yang menangkarkan sebanyak 3 251 ekor buaya (Kanwil Dephut 1986). Namun kini kondisi penangka-ran pola pembesapenangka-ran di Provinsi Papua tidak seperti pada awal perintisannya, dimana jumlah unit usaha penangkaran makin berkurang. Prianto (2011) menyatakan, penangkaran buaya pada tahun 2003 sebanyak lima perusahaan namun di akhir tahun 2012 hanya tiga perusahaan yang masih aktif dan berlokasi di Provinsi Papua. Kemampuan membesarkan buaya dalam penangkaran pun mengalami penurunan, terlihat dari realisasi kuota tangkap anakan buaya pada perusahaan penangkaran buaya muara di Provinsi Papua (BBKSDA 2012). Realisasi hasil tangkapan anakan buaya tahun 2010 sebanyak 567 ekor dari 1 000 ekor anakan buaya yang ditetapkan dalam kuota tangkap, bahkan tahun 2011 tidak terdapat realisasi dari penetapan kuota tangkap 700 ekor anakan buaya.

pengelolaan penangkaran dalam memelihara dan membesarkan anak buaya hingga mencapai usia potong ekonomis sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau standar ukuran dalam perdagangan buaya merupakan keberhasilan penangkaran buaya pola pembesaran.

Kondisi pengelolaan penangkaran buaya muara di Provinsi Papua sejauh ini belum diketahui kategori keberhasilannya sebab belum ada informasi dan penentuan tingkat keberhasilan. Oleh karena itu perlu dilakuan penelitian untuk mengetahui secara tepat kondisi pengelolaan penangkaran buaya di Papua atas beberapa pertanyaan penelitian yaitu: sejauh mana penguasaan pengetahuan dan bagaimana praktek teknologi penangkaran yang dilakukan di unit-unit penangkaran buaya di Papua dan seberapa besar tingkat keberhasilan penangkarannya? Selain itu, untuk menjamin keberlanjutan pengembangan penangkaran dan keberhasilannya ke depan, perlu ada upaya yang lebih intensif dan komprehensif melalui perbaikan dan peningkatan penguasaan teknologi penangkaran, kebijakan maupun dukungan parapihak (stakeholders). Berdasarkan pemikiran ini, dalam penelitian ini juga dikaji tentang pandangan dan dukungan parapihak terhadap keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan penangkaran buaya di Propinsi Papua ke depan.

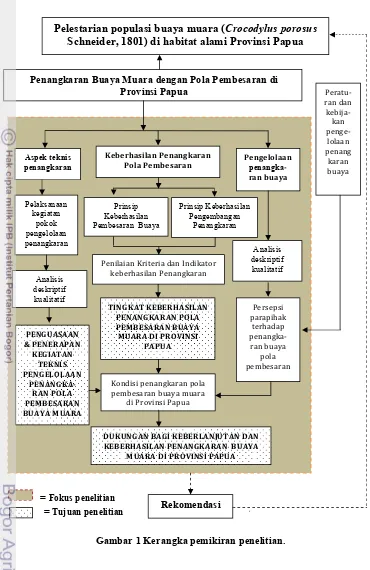

1.2. Perumusan Masalah dan Kerangka Pemikiran Penelitian

Keberhasilan suatu unit usaha penangkaran berdasarkan aspek teknis biologis, sangat ditentukan oleh ketepatan penguasaan pengetahuan dan penerapan teknologi penangkaran oleh pengusaha penangkar pada pengelolaan individu buaya untuk keperluan penangkaran. Pengelolaan perkandangan, pemberian pakan, perawatan kesehatan dan pengendalian penyakit sebagai kegiatan teknis. Kegiatan teknis ini merupakan pengelolaan penangkaran mulai dari tahapan memperoleh sumber bibit untuk keperluan penangkaran yang berasal sebagai hasil tangkapan dari alam atau hasil pengembangbiakan dari dalam penangkaran, selanjutnya tindakan pemeliharaan dan pembesaran dan pengem-bangbiakannya. Masy’ud (2001) menyebutkan, keberhasilan suatu unit manajemen penangkaran buaya pada dasarnya merupakan resultante dari banyak faktor yang terkait dengan penguasaan dan penerapan aspek teknis pengelolaan penangkaran yang baik dan handal. Terkait dengan prinsip ini, timbul pertanyaan tentang sejauh mana penguasaan pengetahuan dan bagaimana praktek teknologi penangkaran buaya muara yang dilakukan oleh unit-unit usaha penangkaran buaya di Papua ? Untuk menjawab pertanyaan inilah perlu dilakukan penelitian praktek pengelolaaan penangkaran secara deskriptif kualitatif.

dikenakan kewajiban menyisihkan sebagian (10%) dari buaya siap panen (potong) untuk dilepaskan kembali ke habitat alamnya (restocking) dalam rangka mempertahankan kondisi populasi lestari di alam. Pertanyaannya, sejauh mana tingkat keberhasilan unit-unit manajemen penangkaran buaya dengan pola pembesaran ? Keberhasilan dimaksud meliputi pengelolaan penangkaran buaya muara sekaligus pelaksanaan kewajiban konservasi seperti restocking, studbook dan taggingsebagaimana diatur didalam ketentuan ijin penangkarannya.

Penilaian dan penetapan kategori tingkatan keberhasilan penangkaran pada dasarnya bermanfaat sebagai acuan didalam upaya pembinaan, pengendalian sekaligus motivasi bagi setiap unit manajemen penangkaran buaya untuk meningkatkan dan memperbaiki manajemen penangkarannya sehingga dapat mencapai tujuan penangkaran. Acuan yang dapat digunakan sebagai dasar di dalam melakukan penilaian tentang praktek pengelolaan penangkaran dan menentukan tingkat keberhasilan penangkaran buaya adalah Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor: P.19/Menhut-II/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) Nomor: P.5/IV-SET/2011, juga peraturan perundangan terkait penangkaran buaya. Mengingat ketentuan ini lebih dimaksudkan untuk penilaian keberhasilan suatu unit manajemen penangkaran buaya pola pembiakan (captive breeding), maka dalam penggunaannya untuk melakukan penilaian terhadap penangkaran buaya pola pembesaran perlu dilakukan penyesuaian pada kriteria dan indikatornya. Secara umum penilaian keberhasilan dilakukan paling tidak ada pada dua prinsip yakni prinsip keberhasilan kegiatan pembesaran buaya dalam penangkaran dan keberhasilan pengembangan pengelolaan penangkaran buaya muara. Prinsip-prinsip ini dibangun atas kriteria biologis, kriteria teknis (teknik pengelolaan dan sarana prasarana) dan kriteria sosial, dimana masing-masing memiliki beberapa indikatornya penilaian keberhasilan.

dan dukungan parapihak terhadap kebijakan pengembangan penangkaran buaya di Propinsi Papua.

Berdasarkan laporan pemanfaatan dan perlindungan potensi sumber daya alam di wilayah kerja BBKSDA Papua diketahui hanya ada tiga jumlah unit penangkaran buaya pola pembesaran di Provisni Papua yang masih aktif hingga akhir tahun 2011 (BBKSDA 2012). Ketiga unit usaha penangkara tersebut adalah CV Bintang Mas di Jayapura, CV Sedaro (sebelumnya bernama CV Mitra Lestari Abadi) di Nabire dan PT Lucas Croco (sebagai perubahan dari PT Sikoway Jaya Pratama) di Waropen. Di antara ketiga unit usaha penangkaran ini, manajemen penangkaran buaya muara CV Bintang Mas dipandang representatif untuk dijadikan sebagai contoh kasus didalam mengkaji praktek manajemen penangkaran buaya yang dilakukan di Papua.

Secara keseluruhan, keberhasilan penangkaran buaya pola pembesaran tersebut bermuara pada pencapaian tujuan dan fungsi penangkaran sebagai bagian dari strategi konservasi keanekaragaman hayati, yakni kelestarian buaya muara di Provinsi Papua dan pemanfaatannya secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka secara skematis dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian seperti disajikan pada Gambar 1.

1.3. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsi penguasaan pengetahuan dan implementasi teknologi penangkaran buaya di unit penangkaran buaya di Provinsi Papua.

2. Mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan penangkaran buaya muara dengan pola pembesaran yang dikembangkan di Papua.

3. Mengidentifikasi dukungan para pihak bagi keberhasilan dan keberlanjutan penangkaran buaya pola pembesaran di Provinsi Papua.

1.4. Manfaat

1801) di Provinsi Papua baik oleh setiap unit usaha itu sendiri maupun pemerintah. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penangkaran satwa pada umumnya dan penangkaran buaya pada khususnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup, sebagai berikut:

1. Mengkaji praktek teknologi penangkaran buaya muara pola pembesaran dengan fokus mendeskripsikan aspek teknis penangkaran buaya muara yang mencakup manajemen sumber anakan buaya muara untuk pembesaran, perkandangan, pemberian pakan, dan perawatan kesehatan.

2. Menilai tingkat keberhasilan penangkaran buaya muara pola pembesaran dengan fokus pada dua prinsip penilaian kegiatan pembesaran buaya dalam penangkaran dan pengembangan pengelolaan penangkaran buaya yang dibangun atas dua prinsip penilaian keberhasilan dan kriteria (biologis, teknis dan sosial) menurut standar penilaian keberhasilan penangkaran buaya (reptil).

= Fokus penelitian

= Tujuan penelitian

Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian.

Pelestarian populasi buaya muara (Crocodylus porosus

Schneider, 1801) di habitat alami Provinsi Papua

Penangkaran Buaya Muara dengan Pola Pembesaran di Provinsi Papua

2.1. Buaya Muara di Papua

Salah satu jenis buaya yang ada di Provinsi Papua adalah buayamuara, tersebarmulai darihabitat pantaihingga sungai utama yang masih dipengaruhi oleh aktivitas pasang surut laut.Spesiesinimenyukai habitat yang memberikemungkinanmencapaiperairan yang lebihluasdanterbuka.Buaya muara di habitat alami menyukai daerah berawapayau sebagai daerahpertemuanantarasungaidanlaut(muara), sedikit tertutup oleh

vegetasipenutupsebagaitempatberlindungdan memiliki

tempatterbukauntukberjemur (Solmu& Sine 2009; Cox 1985). Ikan, rusa dan babi hutanyangmendekatisungaiuntukminummenjadi mangsabuaya muara di alam (Iskandar2000).

Pulau Papua memiliki wilayah penyebaran buaya, berdasarkanperhitunganplanimetris,luashabitatbuayadiPapua mencapai6250000ha yangmenyebarsecararelatif

padadaerahaliransungai(IPB1990).Penyebaranbuayadipulau

Papuasecaramakrodikelompokkanmenjaditigazonayaitu:zonaMeraukedi wilayah selatan pulau Papua (3654474ha),zonaMamberamo(982500ha)dan zonaKepalaBurung(701875ha). Hasilsurveimenunjukkanbahwapopulasibuaya muara yang cukup banyak di wilayah Papua yaitu di beberapasungaipasangsurut di zone Kepala Burung dan zone Merauke (PulauKimaam)(Frazier 1988;Kurniati et al.1999; Kurniati 2002).

aman, populasi yang masih tinggi dan luasnya habitat alaminya (Ditjen PHPA 1985).Konsekuensinya, kegiatan monitoring populasi langsung di alam melalui surveisecara berulang dan kontinyu harus dilaksanakan agar dapat mengidentifikasi kecenderungan populasi serta kondisi daerah nesting.Konsekuensi lainnya, harus dilakukan pemantauan populasi di lokasi pembesaran melalui monitoring implementasi sistem pelaporan dan perijinan di penangkaran (Ditjen PHKA 2001).

2.1.1. Penangkaran Buayadengan Pola Pembesaran

Penangkaran buaya muara(C.porosusSchneider, 1801) dengan pola pembesaran merupakan salah satu bentuk penangkaran yang berlangsung di Indonesia danhanya berlaku di wilayah Papua berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah secarakulturalmasyarakat Papua telah lama memilikipolainteraksikhasdalampemanfaatanbuayabagi

pemenuhankebutuhanhidup. Kebijakan pengembanganpenangkaranbuayamuara dengan polapembesaran di Provinsi Papua telah diakui secara internasional oleh CITES yang dikenal denganranching programme.

Dephut (2006) menyatakan,kegiatan penangkaran pembesaran dimulai dengan penangkapan anakan dan atau telur buaya dari alam yang ditetaskan danatau dibesarkan di dalam lingkungan terkontrol.Ada empat hal penting terkait kegiatan penangkaran yakni perolehan telur/anakan yang ditangkap dari habitat alaminya, adaptasi dan aklimatisasi, pengelolaan bentuk dan sistem penangkaran dan ketenagakerjaan (Thohari 1987).Kegiatan penangkapan anakan maupun telur sebagai sumber pembesaran dalam penangkaran harus mempertimbangkan kemudahan serta jaminan kuantitas dan kualitas produksi penangkaran, tindakan adaptasi dan aklimatisasi diperlukan sebagai penyesuaian sumber buaya yang diambil dari alam pada perubahan lingkungan di habitat alami kepada habitat tiruan. Pengelolaan penangkaran berupa penerapan teknis penangkaran meliputi perkandangan, pengelolaan pakan, perawatan kesehatan dan pengendalian

penyakit, pengembangbiakandan pemanfaatan hasil

Penangkaran buaya dengan pola pembesaran bersumber dari anakan buaya yang ditangkap dari alam maupun telur buaya. Tujuannya untuk membantu meningkatkan kemampuan bertahan hidup anakan maupun telur dari serangan predator di alam. Buaya yang dibesarkan di penangkaran selanjutnya dilepasliarkan kembali ke alam untuk menjaga keseimbangan populasi di alam (restocking) sebagai kewajiban pengelolaan penangkaran untuk menjaga keseimbangan populasi di alam (Ditjen PHPA 1985).

2.1.2. Kegiatan Teknis di Penangkaran Buaya dengan Pola Pembesaran

Kegiatan teknis penangkaran buaya pola pembesaran umumnya sama dengan kegiatan pengelolaan buaya di penangkaran pola mengembangbiakan. Rangkaian kegiatan teknis atau disebut juga sebagai kegiatan pokok penangkaran berupa perolehan bibit yang akan dipelihara di dalam penangkaran, pembesaran yang memperhatikan pengelolaan pakan, kandang, kesehatan dan tahap akhir adalah pemanenan.

a. Penangkapan Anakan Buaya dari Alam

Lokasi tangkapan anakan buaya dari alam hanya dapat dilakukan dalam wilayah penangkapan yang ditetapkan yaitu di zone Mamberamo, zone Kepala Burung dan zone Merauke (Dephut 2006). Anakan buaya atau telur buaya untuk keperluan pembesaran dalam penangkaran tersebut dapat berasal dari alam dan atau berasal dari sumber lain yang sah (hasil penangkaran, luar negeri, rampasan, penyerahan dari masyarakat, temuan dan Lembaga Konservasi (LK) (Dephut 2006). Persyaratan sumber buaya untuk keperluan penangkaran berupa anakan buaya hanya pada buaya yang berukuran panjang badan <80 cm. Bila pembesarannya berupa telur yang diambil dari alam maka jumlah telur yang diijinkan sebanyak 50% dari jumlah telur dari persarangan yang rata-rata berisi 30 butir, sedangkan jika daerah persarangan terancam banjir atau ancaman predator maka jumlah telur dapat diambil lebih besar dari 50% (Ditjen PHPA 1987).

b. PembesaranBuaya

kegiatan dari penangkapan anakan buaya di alam. Umumnya pembesaran anakan hingga mencapai umur/usia dan ukuran badan buaya berlangsung selama jangka waktu pemeliharaan sekitar 3-4 tahun.Adapun ukuran potong ekonomis buaya hasil pembesaran adalah lebar dada perut 30-46 cm atau rata-rata 37.8 cm dan panjang tubuh minimum 150 cm. Namun bila buaya yang dibesarkan tersebut telah mencapai ukuran lebar dada di atas 46 cm tidak boleh dipotong tetapi dijadikan induk.

Kecepatan pertumbuhan buaya di penangkaran memerlukan fasilitas dan sarana pendukung, tenaga kerja yang ahli dan terampil serta lingkungan sekitar lokasi penangkaran sebagai potensi yang mendukung. Adapun kegiatan selama masa pembesaran buaya muara dalam penangkaran berupa:

1. Perkandangan

Kandang sebagai habitat tiruan harus memenuhi prinsip utama kandang yaitu aman, nyaman, sehat, sesuai perilaku satwa, konstruksi kandang (Simanungkalit 1994). Perkandangan perlu mempertimbangkan macam dan bentuk kandang, ukuran kandang, sistem perkandangan, pemeliharaan dan pengelolaan kandang. Persyaratan dasar kandang berupa ukuran kandang relatif luas dan memenuhi keamanan dan kenyamanan untuk bertumbuh buaya dan ketersediaan air dan ukuran kedalaman air bagian kolam sesuai kebutuhan perilaku buaya (Bolton 1990).

Kurniati (2008) mengemukakan, ada tiga komponen penting dalam infrastuktur kegiatan pembesaran yakni kandang karantina, kandang pembesaran dan kandang isolasi. Ketiga pembagian kandang tersebut merupakan pembagian jenis kandang berdasarkan fungsi atau peruntukkan kandang. Kandang pembesaran buayaumumnya berdasarkan ukuran panjang badan buaya, seperti yang disebutkan dalam Bolton (1990) dan Kanwil Dephut (1986) bahwa kandang pembesaran buaya harus memperhatikan ukuran dan peruntukannya. Umumnya kandang pembesaran dibedakan sebagai kadang anakan, kandang remaja, kandang dewasa muda dan kandang dewasa.

ketinggian airnya disesuaikan dengan kebutuhan buaya di tiap kandang. Ketinggian air dan luas kolam kandang yaitu setengah sampai dua per tiga bagian kandang. Fasilitas lainnya pada kandang berupa naungan atau pelindung serta daerah kering (lantai/teras) sebagai bagian yang tidak tergenangi air untuk berjemur (Kanwil Dephut 1986). Fungsi daerah kering dan kolam dalam kandang sebagai penyeimbang/penyesuaian suhu yang dibutuhkan bagi pertumbuhan buaya. Suhu optimum buaya berada pada 30-37°C (Collen et al.2008;Brien et al. 2012).

2. Pengelolaan pakan

Bolton (1990) mengemukakan,prinsippengelolaan pakan terletak pada kesesuaian kesukaan pakan bagi buaya. Pakan diperlukan bagi pertumbuhan badan buaya sehingga perlu disesuaikan dalam hal bentukmakanan (alami atau buatan), pertimbangan dayacerna, konversi pakan,teknis ekonomis(harga),dan non-kompetitif.Masy’ud et al. (1993) menyebutkan, syaratpakanadalah palatable/preferensi, jumlah (cukup), kualitas (giziterpenuhi), pemberianpakan (frekuensi, ad libitum), dan ada pemberian pakan tambahan (feed aditive).

Kebutuhan pakan bagi buaya di penangkaran berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor seperti jenis kelamin, umur, aktivitas dan keadaan lingkungan (Taylor 1979). Apabila buaya mendapatkan kecukupan kebutuhan maka buaya akan cepat pertumbuhannya. Pada anakan buaya dengan kebutuhan 50% pakan tercukupi akan menambah berat badan 1 kg dari 2 kg berat pakan yang dikonsumsi pada 2 tahun pertama pemeliharaan dalam penangkaran, setelah itu akan lambat secara perlahan. Pada tahun ke-3 jumlah pakan yang dibutuhkan akan turun 25-30% dari sejumlah pakan yang dibutuhkan membuat buaya paling efisien menyerap nutrien. Tingkat konversi pakan buaya makin besar badannya makin besar kebutuhannya namun laju metabolismenya rendah membuat buaya menjadi hewan sangat malas dan banyak menghabiskan waktunya untuk berjemur. Perilaku berjemur ini juga dilakukan buaya untuk menjaga suhu tubuhnya agar dengan bantuan sinar matahari tanpa harus mengeluarkan energi dari pembakaran kalori tubunya(Bolton 1989).

Kurniati (2008) dan Beyeler (2011)mengemukakan tentang penyakityang sering terjadi pada buayadi penangkaran adalah penyakitinfeksi,

kekurangannutrisipentingpadamakanan (malnutrisi)

danpenyakitkarenaketidaksesuaian lingkungan (faktorsuhulingkunganminimum pada kisaran 25-26℃dan suhu lingkungan maksimum pada kisaran

35-36℃).Salah satu jenis penyakit akibat bakteridari sisamakananmembusuk

menyebabkan penyakit pada mata yang menyerang anakanbuaya (Suzzana 2000). Kesehatan buaya dapat diupayakan dengan pembersihan kandang,tempat makan, air minum, pengelolaan limbah. Pembersihan standar pada lingkungan sebagai upaya sanitasi penangkaran berupa menguraskolam yang sudahkotordanmenyemprotkandangdengandesinfektansecara regular.

4. Restocking

Sebagai kegiatan mengembalikan ke habitat alaminya atau sebagai upaya pemulihanpolulasi di alam yang dilakukan agar kondisipopulasi di alamtetaplestari(Harjanto&Masy’ud 1991). Sebelum release/pelepasliaran atau pengembalian ke alam maka harus dilakukan persiapan agar dapat bertahan hidup di alam. Selanjutnya monitoring untuk mengetahui kemampuan bertahan hidup, beradaptasi dan berkembangbiak. Stokingpopulasi atau penyediakanbuayabagi kegiatan pelepasliaran dengan memperhatikan seks ratio jantan-betina(1 : 4) dari 10% buaya hasil penangkaran, nilai genetik yang tinggi, populasi di alam rendah,

bebas dari penyakit, tidak cacat fisik,

berumurseragamuntukmenghindarikanibalismedanmemudahkanperkembangbiaka n di alam (Hardjanto& Masy’ud 1991). Selain itu juga terjaminnya kondisikesehatandanberperilaku normal (tidakaktif/agresifataulamban) pada buaya muara yang akan dilepasliarkan.

Sejauhini restockingbelumdapat dilaksanaannya, umumnya karena kendala

anggarandanteknispengembalian ke lokasiasal,

sikap/penerimaanmasyarakatsetempatdanperkembangandaerah yang telahterjadiperubahanpembangunan.

Kegiatan pemotongan atau pemanenan dilakukan ketika buaya telah mencapai ukuran potong komersial. Idealnya kegiatan ini berlangsung ketika ukuran badan buaya telah memenuhi ukuran potong ekonomis yang dicapai dalam masa pembesaran standar ukuran yakni 3-4 tahun.Ketika telah mencapai ukuran dan umur potong/panen maka unit penangkaran mengajukan permohonan ijin potong kepada instansi Unit Pelaksana Teknis (UPT) KSDA yaitu Balai Besar KSDA (BBKSDA) atau Balai KSDA (BKSDA).

Pemanfaatan buaya hasil pembesaran di penangkaran pada umumnya masih berupa kulit buaya setengah jadi (wet blue) sampai crustedbahkan ada yang hanya sebatas kulit mentahnya.

d. Pendukung Kegiatan Penangkaran

Kegiatan penangkaran ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau keahlian di bidang tertentu dalam kegiatan penangkaran, antara lain tenaga ahli, tenaga administrasi dan tenaga lapangan hewan (animalkeeper)serta didukung sarana prasarana penangkaran seperti perkandangan, kendaraan operasional, dan gudang. Spesifikasi sumber daya manusia dalam kegiatan penangkaran telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor:8 tahun 1999. Dalam Kemenhut (2011) dan Dephut (2006) telah dinyatakan penangkaran wajib memiliki dan memperkerjakan tenaga ahli di bidang penangkaran atau sesuai dengan satwa yang ditangkarkan berupa pekerjaan sesuai keahlian (dokter hewan atau tenaga kesehatan satwa, petugas kesehatan, pawang buaya, teknisi yang menangani kegiatan teknis penangkaran, tenaga lapangan yang bertugas memberi makan, membersihkan kandang, merawat kesehatan)serta tenaga administrasi yang mengelola pelaporan maupun administrasi lainnya.

dimaksud antara lain pertimbangan lokasi berdasar ketinggian tempat dari permukaan laut. Hal ini berkaitan dengan suhu dan kelembaban udara pendukung pembesaran buaya, lokasi yang memudahkan akses perolehan obat-obatan dalam perawatan dan perlindungan kesehatan serta rencana tata ruang daerah yang mendukung rencana pengembangannya (Ditjen PHPA 1987). Selain itu persyaratan ketersediaan air bersih yang selalu mengalir cukup banyak, luasan tempat usaha dan dekat dengan sumber pakan untuk menjamin ketersediaan pakan yang cukup secara kontinyu (Bolton 1990;Simanungkalit 1994).

Ketersediaan sarana prasarana tersebut juga dilengkapi dengan bangunan yang berfungsi mengurus administrasi/perkantoran, perumahan karyawan dan peralatan mesin operasional unit usaha penangkaran. Seluruh fasilitas tersebut harus menerapkan standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja bagi para pekerja juga standar kenyamanan bagi satwa buaya muara di penangkaran.

2.2. Keberhasilan Penangkaran Buaya Muara dengan Pola Pembesaran

Penangkaran satwa liar sebagai perkembangbiakan dan pemeliharaan dalam keadaan terkurung oleh manusia dilakukan untuk mencapai tujuan konservasi, sosial, ekonomi dan budaya, sesuai pernyataan Helvort (1986) dalam Alikodra (2010). Tujuan konservasi menitikberatkan pada perolehan spesimen tumbuhan satwa liar dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik yang terjamin. Tujuan sosialekonomi dan budaya lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan hidup manusia seperti pada penangkaran buaya untuk kepentingan industri kulit, obat, daging dan estetika/hiburan (Masy’ud 2001).

Alikodra (2010)mengemukakan,empat kriteria dalam pengembangan komoditi satwa liar di dalam penangkaranyaitu obyek, penguasaan ilmu dan teknologi, tenaga terampil dan masyarakat.Obyek dimaksud adalah buaya, dimana yang diupayakan untuk mencapai ukuran ekonomis yang ditandai dengan panjang badan minimal 150 cm dan lebar perut/dada cm rata-rata 37.8 cm. Kondisi ini dapat dicapai bila ada dukungan kriteria penguasaan ilmu dan teknologi termasuk ketersediaan sarana prasarana (kriteria teknis). Kriteria teknis dapat diterapkan bila didukung pengelola sebagai sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pengusaan dan penerapan teknis memenuhi syarat. Selain itu dukungan masyarakat dalam lingkungan sosial dan budaya sangat dibutuhkan dalam kegiatan penangkaran.

2.2.1. Pedoman Penilaian Penangkaran

Keberhasilan kegiatan pembesaran pada unit usaha penangkaran dinilai dengan melakukan audit penangkaran untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan penangkaran buaya berdasarkanketentuan yang berlaku.Kegiatan penilaian sebagai monitoring pelaksanaan pengelolaan penangkaran sebagai tupoksi BBKSDA dalam pengawasan dan pembinaan. Kegiatan audit yang pernah dilakukan Papua berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBKSDA Papua Nomor: PT.686/IV-15/2010 tanggal 12 Agustus 2010 untuk melaksanakan audit penangkaran dan pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)mengacu pada peraturan penangkaran dalam Peraturan Menteri Kehutanan(Permenhut) Nomor:

P.19/Menhut-II/2005 dan

Dephut (2006) menyebutkan, tim penilai audit penangkaran terbagi atas kelompok tim penilai yang melibatkan otoritas keilmuan bentukan Dirjen PHKA dan kelompok tim penilai secara independen yang dinilai mampu untuk melaksanakan penilaian kegiatan pengelolaan penangkaran. Pada peraturan penangkaran (Permehut Nomor: P.19/Menhut-II/2005) disebutkan standar kriteria tiga sebagai dasar pertimbangan yang dilakukan dalam standar kualifikasi penangkaran yaitu (1) kriteria batas dan jumlah populasi jenis tumbuhan dan satwa liar (TSL) hasil penangkaran, yaitu jenis yang ditangkarkan, kemampuan reproduksi, kecepatan pertumbuhan, laju kematian, (2) kriteria profesionalisme kegiatan penangkaran, yaitu ketersediaan tenaga ahli, kelayakan sarana prasarana penangkaran, legalitas asal induk, ketersediaan buku induk/stuudbook, penandaan dan atau sertifikasi, pencatatan dan pelaporan serta pemerikasaan silang terhadap catatan dan laporan),dan (3) kriteria tingkat kelangkaan jenis TSL yang ditangkarkan yaitu status perlindungan endemisitas, ketersediaan populasi di alam dan keadaan di dalam penangkaran (Dephut 2006). Penilaian pengelolaan penangkaran mendukung Keputusan Menhut Nomor: 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengharuskan adanya pemeriksaan kelayakan unit usaha penangkaran dalam pemanfaatan TSL.

2.2.2. Penilaian Keberhasilan Penangkaran Buaya Muara Pola Pembesaran

kecepatan pertumbuhan anakan, laju kematian dan keseragaman ukuran badan buaya yang dipotong/panen (Ditjen PHKA 2001;Kemenhut 2011).

Kriteria kedua berdasarkan penggunaan ilmu dan teknologi sebagai kriteria teknik yang membutuhkan tenaga terampil. Alikodra (2010), bahwa tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dapat diperoleh dari lingkungan sosial sebagai dampak keberadaan unit usaha penangkaran. Hal yang sama tentang kriteria penilaian keberhasilan penangkaran dalam Masy’ud (1991) bahwa kriteria yang dibangun sebagai dampak yang ditimbulkan oleh penangkaran yaitu pada aspek sosial dan ekonomi yang lebih mengedepankan pemanfaatan untuk kebutuhan manusia. Lingkungan atau sosial sebagai dukungan bagi keberadaan usaha penangkaran dari masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai kriteria sosial.

Penilaian pengelolaan penangkaran menggunakan penilaian bobot dan skoring indikator. Bobot indikator merupakan angka yang diberikan untuk masing-masing indikator penilaian berdasarkan tingkat kepentingan atas penilaian keberhasilan penangkaran. Pembobotannya berupa nilai paling tinggi untuk indikator penilaian sangat penting, penting dan cukup penting masing-masing dicontohkan dengan pemberian nilai 5, 4 dan 3. Begitu juga dengan penetapan skoring penilaian. Skoring merupakan nilai yang diberikan untuk masing-masing indikator penilaian berdasarkan tingkat kelengkapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh unit penangkaran. Pemberian nilai skoring terdiri atas penilaian angka paling tinggi untuk kategori sangat baik (contoh: angka 5), angka untuk penilaian paling tinggi hingga rendah sebagai kategori cukup baik (contoh: 3), dan angka paling rendah untuk penilaian kategori kurang baik (contoh: 1) (Kemenhut 2011).

maka perusahaan penangkaran dianggap belum berhasil dan belum dapat memanfaatkan hasil penangkarannya.

Penilaian keberhasilan penangkaran menjadi ukuran unit usaha penangkaran buaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan penangkaran yang juga menjadi persyaratan dalam pengajuan perpanjangan ijin usaha penangkaran tiap lima tahun. Oleh sebab itu penilaian penangkaran untuk memperoleh ukuran komersial melalui pertumbuhan dan pembesaran buaya dalam waktu yang cepat menjadi patokan dalam pola pembesaran (Ditjen PHKA 2001).

2.3. Peningkatan Keberhasilan dan Keberlanjutan Program Penangkaran Pola Pembesaran di Wilayah Papua

Soehartono dan Mardiastuti (2003) menyebutkan, sejauh ini ada belum ada herpetologist yang dapat membuktikan secara obyektif bahwa pemanenan reptil termasuk buaya pada skala besar dan terus menerus yang selama ini dapat dilakukan di Indonesia telah mengakibatkan penurunan populasi di habitatnya. Namun bukan berarti suatu pembenaran untuk pemanfaatan langsung dari alam, kekurangan data mengenai populasi buaya di alam diakibatkan terbatasnya kemampuan tenaga kerja dan biaya survei dan monitoring di habitat alami di Papua yang masih sulit dan beresiko (Ditjen PHKA 2001).

terbagi atas dua kategori kegiatan/bentuk yaitu penangkaran pola pembesaran dan pola pengembangbiakan.

3.1. Wilayah Kerja Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Papua

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua memiliki wilayah kerja pengawasan dan pembinaan unit pengelola konservasi tumbuhan dan satwa liar (TSL) hanya pada wilayah administrasi Provinsi Papua. Buaya muara sebagai satwa liar yang mendapat pengawasan dalam pemanfaatan dan perlindungan terutama pada perdagangannya sebagai hasil dari penangkaran. Berdasarkan data statistik dan teknis pada kantor BBKSDA tahun 2010 diketahui bahwa di seluruh wilayah Propinsi Papua terdapat delapan unit usaha penangkaran buaya yang terdaftar aktif beroperasi (BBKSDA 2010). Unit usaha penangkaran sebanyak 8 unit tersebut, kini hanya tiga unit usaha penangkaran buaya yang berada di Provinsi Papua sedangkan lima perusahaan penangkaran lainnya meskipun terdaftar namun kantor pusatnya berada di luar Papua. Kantor perusahaan yang ditempatkan di wilayah Provinsi Papua adalah kantor perwakilan untuk mengurus administrasi, menampung dan atau mengumpulkan buaya berdasarkan kuota tangkap perusahaan di Provinsi Papua.

Unit usaha penangkaran buaya muara yang masih aktif hingga kini di Provinsi Papua sebanyak tiga perusahaan yaitu: CV Bintang Mas di Jayapura, CV Sedaro di Nabire dan PT Lucas Croco di Waropen Di antara ketiga unit usaha ini, diketahui bahwa CV Bintang Mas merupakan unit usaha yang paling lama beroperasi, dengan skala usaha jumlah buaya terbanyak dibanding unit usaha penangkaran lainnya di Provinsi Papua. Peta keberadaan ketiga unit usaha penangkaran buaya tersebut di Provinsi Papua, disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2 Lokasi unit u

3.2. Kondisi Umum CV. Bintang Mas

3.2.1. Lokasi Penangkaran,

Secara administratif pemerintahan, dalam wilayah Kotamadya Jayapura Kelurahan Entrop Kecamatan

inti milik perusahaan CV BM termasuk dalam wilayah kerja Alam Papua (BBKSDA Papua) Unit usaha penangkaran usahanya sebagai pemasok kebutuhan sejak tahun 1977. Dalam usaha usaha jual beli kulit buaya yang langsung dari alam sebagai andala peraturan perundangan oleh perburuan, penetapan kuota, dan mulai dikembangkan penangkaran persiapannya mulai dirintis tahun 1983

Setelah lima tahun usaha usahanya menunjukkan kondisi buaya di penangkaran. Kondisi

Keterangan :

A. CV. Sedaro (di Nabire) B. CV. Lucas Croco (di Waropen C. CV. Bintang Mas (di Jayapu

unit usaha penangkaran buaya di Provinsi Papua.

CV. Bintang Mas, Entrop - Jayapura Provinsi Papua

, Sejarah dan Struktur Organisasi

administratif pemerintahan, CV Bintang Mas (CV BM) berada Kotamadya Jayapura, tepatnya di sebelah selatan wilayah ecamatan Jayapura Selatan. Jarak tempuh lokasi penangkaran

CV BM dari pusat kota Jayapura sekitar 5 km. Wilayah kerja pengelolaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya SDA Papua).

penangkaran buaya CV BM didirikan sebagai perluasan dari pemasok kebutuhan di bidang perikanan yang dikembangkan Dalam usaha ini CV BM sebenarnya juga telah melakukan yang diperoleh dengan cara berburu atau menangkap sebagai andalan usahanya. Sejalan dengan diberlakukan

oleh pemerintah tentang konservasi buaya mengenai kuota, dan keharusan penangkaran maka pada tahun 1998 penangkaran buaya oleh CV BM secara serius. Usaha

tahun 1983.

usaha penangkaran CV BM berlangsung, perkembangan kondisi usaha yang cukup baik dalam membesarkan

perpanjangan ijin usaha penangkaran pada tahun 2003 untuk masa usaha jangka waktu lima tahun berikutnya. Periode 2003-2008 merupakan tahun emas bagi pelaksanaan usaha penangkaran buaya dimana kemampuan memelihara buaya dalam penangkaran lebih banyak dibandingkan tahun-tahun usaha setelahnya (BBKSDA 2012).

Tahun 2008 CV BM kembali mendapatkan perpanjangan ijin usaha dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor: SK.57/IV/Set-3/2008 tanggal 28 Mei 2008 dan Surat Keputusan Pengedar Luar Negeri (LN) Nomor: 117/IV/Set-3/2004. Berdasarkan keputusan tersebut, CV BM sebagai unit usaha penangkaran buaya mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membuat Rencana Karya Tahunan (RKT) dan laporan bulanan sebagai cara untuk memonitoring pelaksanaan penangkaran pola pembesaran (CV BM 2009).

Sebagai suatu unit usaha, CV BM mendapat surat ijin pendirian usaha dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/898/INDAG, dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 501/008/PB/INDAG. Selain itu juga memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seri: 01-127-588-0952-000 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 2608301004460, serta surat keterangan domisili usaha Nomor: 503/01/XI/2007 untuk menguatkan pendiriannya dengan dikeluarkannya ijin lokasi di daerah Entrop.

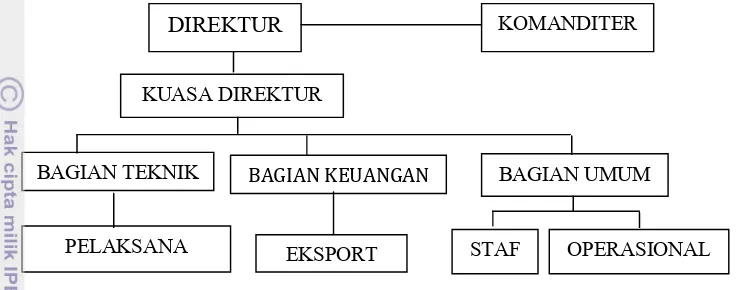

ini dikembangkan dengan pola PIR (Penangkaran Inti Rakyat) melibatkan plasma yang berasal dari masyarakat lokal (Hardjanto & Masy’ud 1991). Adapun struktur organisasi yang terbentuk pada sistem kerja CV BM disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3 Struktur organisasi CV Bintang Mas.

Pekerja di unit plasma adalah pekerja yang ditempatkan di lapangan atau wilayah penangkapan/pengumpulan buaya anakan. Pekerja pada tingkat ini sebagian besar adalah masyarakat lokal di sekitar wilayah zona Mamberamo yang diberdayakan sebagai plasma (pengumpul dan penangkap). Pekerja tersebut terdaftar sebagai karyawan CV BM tetapi ada juga yang berstautus sebagai tenaga lepas maupun tenaga kontrakan.

Pekerja di tingkat unit penangkaran inti, terdiri dari pekerja di bagian administrasi dan animal keeper, bebeda dengan pekerja di unit pengolahan produk terdiri dari tenaga ahli. Unit pengolahan produk ini berada di Jakarta didasarkan pada banyak pertimbangan terutama kemudahan dalam perolehan bahan baku industri pengolahan kulit buaya menjadi produk jadi atau setengah jadi yang dikirim ke luar negeri.

Visi awal didalam merintis usaha penangkaran buaya ini adalah mengembangkan penangkaran buaya pola pembiakan (captive breeding), sehingga sejak awal areal penangkaran yang cukup luas mencapai 4.5 ha sudah disiapkan, juga penyediaan kolam penangkaran sebanyak 78 buah dengan ukuran dan fungsi sesuai tujuan pemeliharaannya. Selain itu juga sudah disiapkan fasilitas lainnya berupa perkantoran, gudang dan perumahan karyawan, serta peralatan mesin pengolahan kulit buaya dan peralatan operasional penangkaran lainnya.

KOMANDITER

KUASA DIREKTUR

BAGIAN UMUM

PELAKSANA EKSPORT STAF OPERASIONAL

DIREKTUR

3.2.2. Proses Pengelolaan dan Pengolahan Produk Penangkaran

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa visi awal pengembangan usaha penangkaran buaya ini oleh manajemen CV BM, dimaksudkan untuk mengembangkan penangkaran buaya pola pembiakan (captive breeding). Melalui pola ini diharapkan dapat dihasilkan telur dan/atau anakan sebagai hasil perkawinan atau reproduksi induk buaya di dalam penangkaran. Telur-telur yang dihasilkan buaya selanjutnya ditetaskan dengan bantuan mesin penetas, kemudian anakan buaya hasil tetasan ini dibesarkan dalam penangkaran untuk dimanfaatkan hasilnya setelah mencapai usia atau ukuran potong ekonomis. Oleh karena itu sejak awal pendiriannya, manajemen CV BM telah menyiapkan mesin tetas telur berkapasitas tampung dalam jumlah yang banyak.

Dalam perkembangannya, ternyata usaha penetasan telur dengan mesin tetas belum berhasil. Salah satu faktor yang diduga sebagai penyebab kegagalan tersebut adalah tipisnya cangkang telur tersebut sehingga mudah pecah (Abraham K. 23 April 2012, komunikasi pribadi). Akibat dari kegagalan penetasan telur tersebut, maka unit manajemen CV BM mengambil keputusan untuk memfokuskan pengembangan penangkarannya dengan pola pembesaran, yakni menangkap/mengumpulkan anakan buaya dari alam kemudian dibesarkan hingga mencapai usia atau ukuran panen ekonomis sesuai standar perdagangannya.

4.1. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di penangkaran buaya muara CV Bintang Mas (CV BM) di Jayapura, Papua. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa unit usaha ini sudah cukup lama beroperasi, memiliki manajemen lebih baik dibanding dua unit penangkaran lainnya (CV Sedaro dan PT Lucas Croco) dengan skala usaha pemeliharaan buaya dalam penangkarannya yakni <10 000 ekor (Hardjanto & Masy’ud 1991). Berdasarkan pertimbangan tersebut, CV BM secara teknis dipandang representatif menjadi subyek penelitian ini untuk mendapatkan gambaran umum tentang praktek pelaksanaan penangkaran buaya muara pola pembesaran di Provinsi Papua.

Penelitian dilaksanakan selama empat bulan terhitung bulan Maret–Juni 2012, mulai dari tahap survei pendahuluan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyusunan hasil penelitian.

4.2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

4.2.1. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dibedakan menjadi kelompok data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dibutuhkan langsung untuk keperluan analisis, mencakup dua kelompok data utama yakni data yang terkait dengan praktek penangkaran buaya pola pembesaran (Tabel 1) dan data yang terkait dengan keberhasilan penangkaran buaya muara pola pembesaran (Tabel 2). Kebutuhan adalah data dukungan parapihak (stakeholders) untuk meningkatkan keberhasilan dan keberkeberlanjutan usaha penangkaran buaya muara di Propinsi Papua (Tabel 3). Data sekunder diperoleh dari dokumen yang dipublikasikan pihak-pihak terkait berupa buku, laporan hasil penelitian, serta data pendukung lainnya terkait pengelolaan penangkaran buaya muara (peraturan perundangan, kebijakan dan praktek-praktek penangkaran satwa reptil).

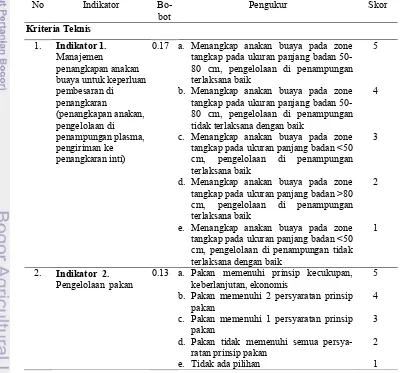

Tabel 1 Kebutuhan data terkait penguasaan pengetahuan dan penerapan teknis pengelolaan penangkaran

No. Kebutuhan Data

1. Pengumpulan bibit buaya meliputi:

Jumlah perolehan anakan, ukuran badan anakan, pengelolaan anakan dari plasma hingga penangkaran inti

2. Perkandangan meliputi: Bentuk perkandangan, jenis kandang, bahan/materi penyusun kandang, jumlah kandang, fasilitas kandang, ukuran kandang, kapasitas tampung kolam/kandang 3. Pengelolaan pakan

meliputi:

Jenis, jumlah, waktu, frekuensi, cara penyediaan, bentuk penyajian, penambahan suplemen dan vitamin. 4. Perawatan kesehatan

dan pengendalian penyakit meliputi:

Jenis penyakit, penyebab penyakit, cara pencegahan, cara pengobatan, frekuensi tindakan pencegahan penyakit, tenaga ahli

5. Jumlah individu dan kelompok umur meliputi:

Distribusi kelompok umur, jumlah individu buaya mati, jumlah individu buaya bertahan hidup, pertum-buhan badan buaya tangkar

6 Kewajiban Restocking Bentuk tindakan penyiapan buaya dalam rangka release 7 Sarana pendukung

meliputi:

- Ketenagakerjaan (sumberdaya manusia) : Jenis pekerjaan, jumlah tenaga kerja, latar belakang pendidikan, asal tenaga kerja,

- Sarana prasarana : jumlah dan kondisinya

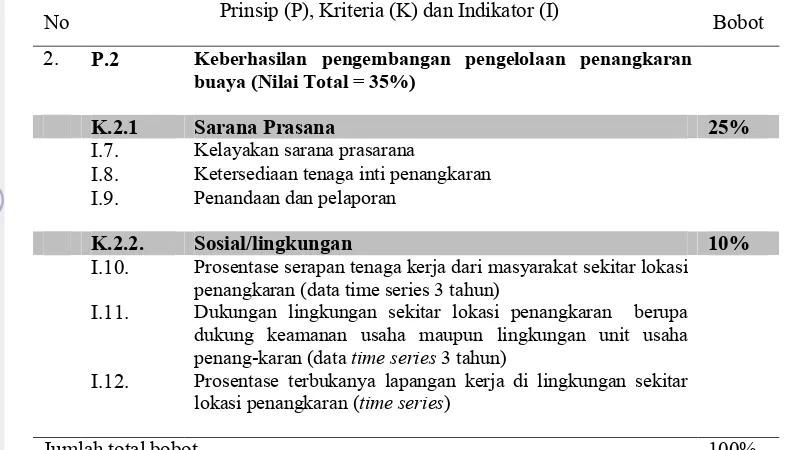

Jenis data yang dibutuhkan untuk tujuan kedua, disajikan pada Tabel 2. Tabel 2 Kriteria dan indikator penilaian tingkat keberhasilan penangkaran pola

pembesaran di Propinsi Papua

No Prinsip (P), Kriteria (K) dan Indikator (I) Bobot

1. P.1 Keberhasilan kegiatan pembesaran buaya dalam

penangkaran (Nilai total = 65%)

K.1.1 Teknis 35%

I.1. Manajemen penangkapan anakan buaya untuk keperluan pembesaran di penangkaran (penangkapan anakan, pengelolaan di penampungan plasma, pengiriman ke penangkaran inti) I.2 Pengelolaan pakan

I.3 Pengelolaan kesehatan

K.1.2. Biologis 30%

I.4. Tingkat prosentase kematian dari anakan hingga umur panen (data time seriestiga tahun)

I.5. Lama pemeliharaan/pembesaran dari anakan hingga umur panen (data time series tiga tahun)

Tabel 2 Lanjutan

No Prinsip (P), Kriteria (K) dan Indikator (I) Bobot

2. P.2 Keberhasilan pengembangan pengelolaan penangkaran buaya (Nilai Total = 35%)

K.2.1 Sarana Prasana 25%

I.7. Kelayakan sarana prasarana

I.8. Ketersediaan tenaga inti penangkaran I.9. Penandaan dan pelaporan

K.2.2. Sosial/lingkungan 10%

I.10. Prosentase serapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar lokasi penangkaran (data time series 3 tahun)

I.11. Dukungan lingkungan sekitar lokasi penangkaran berupa dukung keamanan usaha maupun lingkungan unit usaha penang-karan (data time series3 tahun)

I.12. Prosentase terbukanya lapangan kerja di lingkungan sekitar lokasi penangkaran (time series)

Jumlah total bobot 100%

Jenis data yang dibutuhkan untuk tujuan ketiga, disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Jenis data penelitian terkait dukungan para pihak bagi keberhasilan dan keberlanjutan penangkaran pola pembesaran di Propinsi Papua

No. Jenis Data

1. Tindakan kerjasama, peningkatan pengetahuan dan kesadaran konservasi, bentuk pengelolaan dan pemanfaatan lestari

2. Harapan

4.2.2. Metode Pengumpulan Data

1. Penguasaan pengetahuan dan penerapan teknis pengelolaan penangkaran Kebutuhan data penguasaan pengetahuan dan penerapan teknis pengelolaan penangkaran (Tabel 1), dikumpulkan melalui observasi lapang dan wawancara pada animal keeper dan petugas lainnya yang berkompeten dengan pelaksanaan teknis penangkaran tersebut.