Motto :

"

...

.Allah akan mening- gikan orang-orang yang ber- iman diantaramu dan orang- orang yanq diberi ilmu beberapa derajat (Q.S. A1 Mujadalah : 11)""...

Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang...

paling bertaqwa

(Q.S. AL Hujurat : 13)"

Kupersembahkan karyaku ini buat :

DAMPWK PENGGUNAWN ZA

SECAWA TEWUS

MENERUS

TERHADAP

STBUS

HARA

MlKWO

TANAH

PADA

BEBEWAPA

KEBUN

DI

PERKEBUMAN

TEBU

PG COLQMADU P T P

XY-XVl

SURWKAWTA

Oleh

MUHAMMAD SHOLEH

A 23.0677

JURUSAN TANAH

FAMULTAS BERTANIAN

INSTtTUT PERTANIAN BOGOR

SHOLEH. Dampak Penggunaan ZA Secara Terus Mene-

rus ~ e r h a d a ~ Status Hara Mikro Tanah pada Beberapa Kebun

di Perkebunan Tebu PG Colomadu, PTP XV-XVI Surakarta (Di

bawah bimbingan SUDARSONO).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak

penggunaan ZA (Ammonium Sulfat) secara terus menerus

terhadap status hara mikro tanah (Cu, Zn, Mn dan Fe) serta

hubungannya dengan produksi dan rendemen tebu pada bebera-

pa kebun di perkebunan tebu PG Colomadu, PTP XV-XVI Sura-

karta, Jawa Tengah. Penelitian ini mengambil lokasi 6

blok kebun, yaitu kebun Pandeyan (PD 11), Sobokerto (SB

11) Kuwiran (KW), Singopuran (SP), Gentan (GT) serta

Klodran (KD). Keenam lokasi tersebut termasuk wilayah

kerja PG Colomadu. Pengambilan contoh tanah dan pengama-

tan lapang dilakukan dari tanggal 13 sampai 25 Agustus

1990, dan analisa contoh tanah dilakukan dari bulan Sep-

tember 1990 sampai Januari 1991. Analisa tanah dan tana-

man dilakukan di laboratorium Jurusan Tanah, Fakultas

Pertanian IPB dan laboratorium Balai Penelitian Tanaman

Pangan Bogor. Analisa Tanah meliputi sifat-sifat kimia

tanah berupa SO4 sebelum dan sesudah dioksidasi, unsur-

unsur mikro tanah (Cu, Zn, Mn dan Fe) baik sebelum maupun

sesudah dioksidasi, basa-basa dapat ditukar, KTK, KB, pH

jaringan tanaman didasarkan atas jaringan daun tebu umur

3-4 bulan pada daun ke-4 dari atas/pucuk. Data produksi

dan rendemen tebu serta pemupukan pada lokasi penelitian

digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

Tanah yang diteliti merupakan wilayah perkebunantebu

yang telah diusahakan bertahun-tahun lamanya dengan sistem

q l e b a q a n . Pupuk ZA telah digunakan secara terus menerus

selama bertahun-tahun. Hasil analisa menunjukkan bahwa

pada tanah-tanah yang diteliti telah terjadi pencucian

sulfat, akibatnya terjadi akumulasi sulfat pada kedalaman

tertentu. Adanya perubahan penggunaan tanah secara ber-

gantian antara tebu dan padi menyebabkan perubahan reaksi

tanah pula. Transformasi sulfat menjadi sulfida terjadi

pada saat tanah digenangi (anaerobik). Akumulasi sulfida

akan terjadi pada kedalaman antara 15-30 cm (Kebun Pande-

yan)

,

50-70 cm (Kebun Sobokerto),

30-45 cm (Kebun Kuwirandan Gentan) dan 50-75 cm (Kebun Singopuran). Bentuk-

bentuk sulfida yang mengendap ini akan mengikat ion-ion

logam berat seperti cu2', zn2+, ~ n dan ~ e ~ + . ~ + Akibatnya

unsur-unsur mikro ini menjadi turut mengendap dan menjadi

kurang tersedia bagi tanaman.

Pengendapan S-sulfida berkorelasi sangat nyata terha-

dap pengendapan'~e-s dan tidak nyata terhadap Cu-S, Zn-S

dan Mn-S. Pengendapan Cu-S berkorelasi sangat nyata

terhadap pengendapan Fe-S dan berkorelasi tidak nyata

produksi cenderung menurun). Pengendapan Zn-S berkorelasi

nyata terhadap penurunan kadar Fe daun. Kadar Zn daun

berkorelasi nyata terhadap rendemen tebu. Sedangkan kadar

Fe daun berkorelasi nyata terhadap penurunan rendemen.

Kadar Zn daun berkorelasi sangat nyata dengan kadar Mn

d a m .

Hasil analisa jaringan tanaman menunjukkan adanya

defisiensi Cu pada kelima blok kebun yang diteliti (Kebun

Pandeyan, Sobokerto, Kuwiran, Singopuran, dan Gentan).

Secara m u m penggunaan ZA secara terus menerus pada

perkebunan tebu sawah akan menimbulkan dampak negatif

terhadap status hara mikro tanah, akibat lebih lanjut

adalah menurunkan produksi dan rendemen tebu. Hal ini

mengisyaratkan perlunya dipikirkan pengqunaan pupuk mikro

pada perkebunan tebu sawah ataupun perbaikan sistem pemu-

DAMPAK PENGGUNAAN ZA SECARA TERUS MENERUS

TERH?+DAP STATUS HARA MIKRO TANAH

PADA BEBERAPA KEBUN D I PERKEBUNAN TEBU

PG COLOMADU P T P XV-XVI

SW?AKARTA

S k r i p s i

Sebagai s a l a h s a t u s y a r a t

untuk m e m p e r o l e h gelar Sarjana P e r t a n i a n pada

F a k u l t a s P e r t a n i a n , I n s t i t u t P e r t a n i a n B o g o r

O l e h

SHOLEH

A 23.0677

JURUSAN TANAH

FAKULTAS PERTANIAN

I N S T I T U T PERTANIAN BOGOR

Judul

Nama Mahasiswa

Nomor Pokok

: Dampak Penggunaan ZA Secara Terus

Menerus Terhadap Status Hara Mikro

Tanah Pada Beberapa Kebun di

Perkebunan Tebu PG Colomadu, PTP

XV-XVI Surakarta

: Kuk-a Skoleh

: A 23.0677

Menyetujui, Dosen Pembimbing

A

Dr. Ir. Sudarsono, MSc. NIP 130 607 618

--

as Pertanian IPB

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sragen, Jawa Tengah pada tang-

gal 10 Januari 1968 sebagai putra tunggal dari Bapak

Soegijo dan Ibu Siti 'Aisyah.

Pada tahun 1980 penulis menamatkan pendidikan Sekolah

Dasar Negeri 1 Girimargo di Sragen. Kemudian penulis

melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

A1 Islam 1 Surakarta (Solo) dan lulus pada tahun 1983.

Pendidikan Sekolah Menengah Atas dilalui di SMA A1 Islam 1

Surakarta hingga lulus pada tahun 1986. Pada tahun 1986

pula penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui

jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU).

Setahun kemudian, pada tahun 1987 penulis diterima menjadi

mahasiswa Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian IPB.

Semasa menjadi mahasiswa penulis berperan aktif dalam

organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah (HMIT) IPB dan

Forum Komunikasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah Indonesia

(FOKUSHIMITI) dan pernah diangkat menjadi asisten prakti-

kum pada mata ajaran Dasar-dasar Ilmu Tanah pada semester

ganjil tahun ajaran 1990/1991 dan 1991/1992, sekaligus

juga diangkat rnenjadi asisten praktikum pada mata ajaran

Dasar-dasar Interpretasi Foto Udara pada semester ganjil

tahun ajaran 1991/1992. Penulis juga pernah mewakili

Fakultas Pertanian IPB

dalam

Lomba Karya Inovatif Produk-tif (LKIP) Tingkat Nasional tahun 1990/1991 serta menjadi

delegasi IPB dalam Seminar Nasional Ilmu Tanah di Solo

DAFTAR IS1

Halarnan

DAFTAR IS1

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

KATA PENGANTAR

PENDAHULUAN

...

...

Latar Belakang

...

Tujuan

...

TINJAUAN PUSTAKA

Sifat Umum Tanah Grumusol

...

...

Sifat Umum Tanah Regosol

Sifat Umum Tanah Mediteran

...

Sifat Umum Tanah Aluvial

...

Botani dan Syarat Tumbuh Tanaman Tebu (Sac-

charum officinarum L.)

...

Pupuk ZA (Ammonium Sulfat) dan Pengaruhnya ter-

hadap Tanah

...

Perilaku Belerang dalarn Tanah

...

Unsur Mikro (Cu. Zn. Mn dan Fe) dalam Tanah

...

BAHAN DAN METODE

...

Waktu dan Tempat Penelitian

...

Bahan dan Alat

...

...

HASIL DAN PEXl3AHASAN

Keadaan Umum Lokasi Penelitian

...

Penyebaran Belerang dalam Tanah

...

...

Penyebaran Unsur Mikro dalam TanahHubungan Antara Pengendapan Sulfida Terhadap Unsur Mikro. Produksi dan Rendemen Rata- rata Serta Kadar Unsur Mikro dalam Jaringan Tanaman

...

KESIMPULAN DAN SARAN

...

...

KesimpulanSaran

...

11. Penyebaran S-Sulfida dan Unsur Mikro di Dalam

Tanah Yang Mengalami Pengendapan

...

5712. Hubungan Antara Ketersediaan Sulfida, Unsur

Mikro (Sampai Kedalaman 30 cm) dengan

Produksi dan Rendemen Rata-rata Serta Analisa Kadar Unsur Mikro dalam Jaringan

Tanaman

...

5813. Data Produksi dan Rendemen Tebu di 5 Lokasi

Kebun Selma 10 Tahun terakhir

...

5814. Rata-rata Produksi dan Rendemen Tebu Pada 5

Lokasi Penelitian Selama 10 Tahun Ter-

akhir

...

5915. Hasil Uji Jaringan tanaman Berdasarkan Anali-

sa Daun ke-4 Dari Atas Umur 3-4 Bulan dan

Titik Kritik Kecukupan Berdasarkan Anali-

Nomor Halaman

1. Siklus Peredaran Belerang di Alam

...

152. Peta Lokasi Daerah Penelitian Wilayah PG Coloma-

du

,

PTP XV-XVI...

303. Peta Tanah Perkebunan Tebu Wilayah kerja PG Co-

lomadu, PTP XV-XVI

...

3 14. Pola Penyebaran Belerang dalam Tanah di Kebun

Pandeyan

...

345. Pola Penyebaran Belerang dalam Tanah di Kebun

Sobokerto...

...

356. Pola Penyebaran Belerang -dalam Tanah di Kebun

Kuwiran

...

357. Pola Penyebaran Belerang dalam Tanah di Kebun

singopuran

...

368. Pola Penyebaran Belerang dalam Tanah di Kebun

Gentan

...

369. Pola Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam

Tanah di Kebun Pandeyan

...

3810. Pola Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam

Tanah di Kebun Sobokerto

...

3911. Pola Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam

Tanah di Kebun Kuwiran

...

3912. Pola Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam

Tanah di Kebun Singopuran

...:...

4013. Pola Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam

~ismillahirrohmanirrohim

Rssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pu j i syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subha-

nahu Wata'ala atas rahmah, hidayah serta inayah-Nya yang

telah dilimpahkan kepada penulis hingga selesainya skripsi

ini. Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi syarat

memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertani-

an, Institut Pertanian Bogor.

skripsi ini membahas tentang dampak penggunaan ZA

secara terus menerus terhadap status hara mikro tanah di

perkebunan tebu PG Colomadu Surakarta. Selanjutnya diha-

rapkan dari penelitian ini diperoleh rekomendasi intensi-

fikasi tanaman tebu, terutama dalam ha1 pemupukan tanah

yang lebih baik. Dengan demikian produksi tebu dapat

ditingkatkan dan ketergantungan impor gula saat ini dapat

dikurangi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Sudarsono, NSc. selaku pembimbing atas

kesediaannya membimbing penulis sampai selesainya

skripsi ini.

2. Bapak Abraham Moeljono, BSc. selaku Administratur dan

Bapak Ir. Suroto selaku Kepala Tanaman PG Colomadu

beserta staf dan karyawannya yang telah mengijinkan

3. Karyawan laboratorium dan rumah kaca Jurusan Tanah

IPB yang telah membantu lancarnya penelitian ini.

4. Ibu Ratna Setiati, BA dan lnbak Siti Rustini (Pegawai

Perpustakaan Jurusan Tanah IPB).

5. Rekan-rekan : Inay, Evi, Yanti, Ina, Haniek, Rika,

Endang, Wowon, Popi, Adhi, Neno, Santi, Wanny, Erlien,

Uci, Yoen, Linda, Deta, Ida, Bibin, Yenny, Kentus,

Banpol, Eko, Ali, A'iem, Birno, Bambang, Yayu', Budi,

Tuti dan The Soil Outsider atas dorongan serta ban-

tuannya sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

6. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Tanah lainnya serta

pihak-pihak lain yang telah banyak membantu lancarnya

penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi

ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan

kritik sangat kami harapkan untuk kesempurnaan skripsi

ini

.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang berke-

pentingan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bogor, 3 Jumadilakhir 1412 H

9 Desember 1991 M

Latar Belakanq

Semula Indonesia merupakan negara penghasil dan

pengekspor gula terbesar di dunia setelah Kuba. Hal ini

terjadi sebelum perang dunia 11. Pada masa itu para

petani dipaksa untuk menyerahkan lahan-lahan kelas 1

kepada pengusaha perkebunan tebu yang pada umumnya adalab

kalangan pabrik gula. Jaman kolonial telah memaksa tanah-

tanah yang subur untuk disewa pemerintah guna ditanami

tebu. Pada masa kejayaannya produktivitas gula di Indone-

sia mencapai 17.67 ton hablur per hektar, ha1 itu merupa-

kan suatu prestasi yang belum dapat diungguli sampai saat

ini

.

Pada masa pendudukan Jepang, industri gula mulai

kehilangan arti. Posisinya sebagai komoditi strategis

telah luntur. Hal ini disebabkan kerusakan yang ditimbul-

kan perang dan revolusi yang mengakibatkan kemerosotan

produksi gula di Indonesia. Datangnya depresi ekonomi

dunia merupakan alamat buruk bagi perkebunan besar yang

sedang mekar. Dan kemerosotan produksi gula nasional

mencapai titik terendah pada tahun 1967, saat itu Indone-

sia mulai kehilangan peran sebagai eksportir. Produksi

gula dalam negeri tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan

penduduk yang berkembang begitu pesatnya. Fenomena ini

Berbagai usaha untuk mengembalikan sukses di bidang

produksi gula nasional telah dilakukan pemerintah. Adapun

usaha yang dilakukan di antaranya adalah : (I) perluasan

areal tebu ke luar Jawa (ekstensifikasi); (2) rehabilitasi

pabrik-pabrik gula yang ada; (3) pembangunan pabrik-pabrik

gula kecil di luar Jawa; dan ( 4 ) Intensifikasi penanaman

tebu rakyat, terutama di pulau Jawa.

Usaha-usaha tersebut selanjutnya disertai dengan

sebuah terobosan untuk mengatasi kelesuan industri gula,

yaitu dengan diberlakukannya Instruksi Presiden RI nomor 9

tahun 1975 tentang pelaksanaan program Tebu Rakyat Inten-

sifikasi (TRI). Akan tetapi dalam pelaksanaannya TRI

banyak menemui hambatan, terutama dalam menghadapi sikap

mental para petani. Secara kultural, petani di pulau Jawa

mempunyai keterikatan untuk memanfaatkan lahan yang dimi-

liki untuk tanaman pangan, terutama padi. Benturan peng-

gunaan lahan untuk tebu di satu pihak dan untuk padi sawah

dalam menunjang usaha mempertahankan swasembada beras

nasional telah mengisyaratkan perlunya usaha-usaha lain

untuk menyelaraskan kedua kepentingan tersebut.

Di samping itu kemerosotan produksi gula tebu juga

disebabkan menurunnya produktivitas lahan. Penggunaan

lahan yang terus menerus serta pemupukan yang berat dengan

pupuk-pupuk anorganik juga merupakan penyebab menurunnya

produktivitas lahan tersebut. Untuk itu usaha intensifi-

kasi pertanian dirasakan merupakan langkah yang tepat

Selain pemupukan yang tepat, tanaman tebu juga membu-

tuhkan pengolahan tanah yang tepat pula. Kondisi fisik

tanah yang baik perlu diusahakan untuk menunjang perturnbu-

han tanaman yang baik. Hal ini berhubungan erat dengan

struktur tanah. Sistem penggunaan tanah yang umum dilaku-

kan pada perkebunan tebu adalah sistem glebagan. Sistem

ini memungkinkan reduksi sulfat yang berasal dari pupuk ZA

menjadi sulfida pada tanah-tanah perkebunan tebu yang

disawahkan. Dalam suasana aerobik belerang umumnya dalam

bentuk sulfat, tetapi dalam keadaan anaerobik karena

penggenangan, maka bentuk ini akan segera direduksi menja-

di sulfida. Fenomena ini akan menyebabkan unsur-unsur

mikro bereaksi dengan sulfida dan menjadi tidak tersedia

bagi tanaman. Bilamana ha1 ini terjadi secara terus

menerus, tentu saja akan menyebabkan penurunan produksi

tanaman yang dalam ha1 ini adalah tanaman tebu.

Tuiuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak

penggunaan pupuk ZA (Ammonium Sulfat) secara terus menerus

terhadap status hara mikro tanah (Cu, Zn, Mn dan Fe) pada

beberapa kebun (Pandeyan, Sobokerto, Kuwiran, Singopuran,

dan Gentan) dan hubungannya dengan produksi tebu di per-

kebunan tebu PG Colomadu, PTP XV-XVI Surakarta, Jawa

TINJAUAN PUSTAKA

sifat Umum Tanah Grumusol

Jenis Tanah ini ditemukan di daerah dengan curah

hujan 1 000 sampai 2 500 mm tiap tahun dengan bulan kering

4 bulan dan iklimnya digolongkan dalam Am

-

As (Koppen)atau C, D, E, F (Schmidt dan Ferguson), dibentuk dari

bahan induk endapan batu kapur, batu liat, tufa volkan,

atau aluvium liat, terletak di atas medan miring, berombak

atau bergelombang, mempunyai relief mikro gilgai, umumnya

berada kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut

(Soepardi, 1983)

.

Proses pembentukan tanah ini adalah kalsifikasi,

pedoturbasi dan pencampuran sendiri. Solumnya agak dalam,

berhorizon A-B-C dan retakan mencapai kedalaman 0.5 m,

berwarna kelabu hingga hitam dengan chroma permanen,

tekstur liat dan makin dalam makin berat berstruktur me-

nyerupai bunga kubis di permukaan dan berblok di bagian

dalam, konsistensi teguh bila lembab, lekat bila basah,

keras bila kering, biasanya dijurnpai konkresi kapur dan

Mn, dan di bagian lebih dalam dijumpai bidang licin/

s l i c k e n s l i d e (Soepardi, 1983).

Reaksi tanah berkisar dari agak masam hingga alkalin,

berkadar bahan organik rendah, kejenuhan basa lebih dari

dari 35 %, umumnya jenuh Ca dan Mg dan KTK liat lebih dari

24 me/100 g, keadaan hara tergantung dari bahan induk

tetapi kaya bila berasal dari tufa volkan), P akan diikat

dalam suasana alkalin, mineral liat yang dominan adalah

tipe 2 : 1, permeabilitas lambat dan peka terhadap erosi

(Soepardi, 1983).

Selanjutnya Sarief (1986) mengatakan bahwa Grumusol

mempunyai pH antara 6.0

-

8.0, yaitu asam agak alkalis.Kandungan unsur hara banyak tergantung kepada bahan induk-

nya, yaitu bahan induk dari mergel atau napal, batu liat

dan tufa volkan. Yang berasal dari batu liat dan mergel

umumnya lebih miskin, sedangkan dari tufa volkan relatif

lebih kaya. Mineral liat pada tanah ini adalah dari

golongan montmorilonit. Daya menahan air cukup baik,

sedangkan permeabilitasnya cukup lambat dan sangat peka

terhadap erosi

.

Sifat

nmum

Tanah ReqosolJenis tanah ini ditemukan di daerah dengan iklim

beragam, berasal dari abu volkan, pasir pantai, atau bahan

sedimen yang telah bercerai-berai; berada di medan berge-

lombang, bergunung atau miring, vegetasinya beragam

(Soepardi, 1983)

.

Proses pembentukannya adalah tanpa alterasi atau

alterasi lemah. Solumnya berkisar dari dangkal sampai

dalam, berwarna kelabu hingga kuning, mempunyai horizon

(A)-C tetapi batasnya samar-samar, bertekstur pasir dan

debu, bertekstur tunggal, dan konsistensi gembur serta

Reaksi tanah beragam, kadar bahan organik rendah,

kejenuhan basa beragam dengan KTK rendah, kadar hara

beragam, permeabilitas cepat dan peka terhadap erosi

(Soepardi, 1983).

Menurut Sarief (1986), Regosol mempunyai sedikit atau

belum banyak perkembangan profilnya. Oleh sebab itu

umumnya tebal solum tanah tidak melebihi 25 cm. Tanah ini

berwarna kelabu, coklat atau coklat kekuning-kuningan

sampai keputih-putihan. Strukturnya lepas atau butir

tunggal, sedang teksturnya pasir sampai lempung berdebu,

konsistensi lepas atau teguh dan keras atau pejal bila

memadat. Bahan induknya adalah dari abu volkan, merge1

atau napal dan pasir pantai. Kandungan unsur haranya

banyak tergantung dari bahan induk tadi. Tanah ini mem-

punyai permeabilitas dan infiltrasi yang cepat sampai

sangat cepat, daya menahan air sangat rendah dan sangat

peka terhadap erosi.

S i f a t UIIIUBL Tanah Mediteran

Jenis Tanah ini dijumpai di daerah dengan curah hujan

800 hingga 2 500 mm setahun dengan bulan kering lebih dari

3 bulan dan iklimnya tergolong Aw atau Am (Koppen) atau C,

D dan E (Schmidt dan Ferguson); dibentuk dari bahan induk

batu kapur berkristal, batu endapan mengandung kapur, batu

atau tufa volkanik, bereaksi sedang hingga alkalin; ter-

bentuk di atas medan berombak hingga berbukit dari 0

sampai 700 m di atas permukaan laut; vegetasi utama

Proses pembentukan tanah ini adalah liksiviasi,

solumnya agak dalam, mempunyai horizon A-B2-C bila terben-

tuk dari tufa atau A-BZt-C bila terbentuk dari batu kapur;

berwarna kuning sampai merah, warnanya mantap atau ber-

khroma tinggi; bertekstur lempung hingga liat, di horizon

B2 terdapat kadar liat maksimum; struktur berblok hingga

prismatik clan konsistensi teguh (Soepardi, 1983).

Reaksi tanah berkisar dari agak masam hingga alkalin;

berkadar bahan organik rendah; kejenuhan basa lebih dari

35 %, jenuh Ca dan Mg dan KTK liat lebih dari 24 me/100 g

dengan permeabilitas baik; agak peka terhadap erosi;

mineral liat terdiri dari campuran tipe 1 : 1 dan 2 : 1

(Soepardi, 1983).

Sedangkan Sarief (1986) menyatakan bahwa tanah ini

mempunyai solum yang cukup tebal, yaitu antara 90 sampai

200 cm, tetapi batas antara horizon tidak begitu jelas.

Warna tanah coklat sampai merah. Teksturnya agak berva-

riasi dari lempung sampai liat, dengan struktur gumpal

sampai gumpal bersudut, sedangkan konsistensinya gembur

sampai teguh. Pada horizon A atau lapisan tanah atas

paling tinggi 3 % bahan organik. Reaksi tanah dicirikan

pH antara 6.0 sampai 7.5. Kadar unsur hara umumnya ting-

gi, tetapi banyak tergantung dari bahan induknya. Bahan

induknya adalah batu kapur, batuan endapan dan tuf volkan.

Sifat U m m Tanah Aluvial

Tanah aluvial ditemukan di daerah dengan iklim yang

beragam; terbentuk dari bahan induk aluvial atau koluvial;

terbentuk di atas medan datar sampai agak bergelombang di

dataran rendah, cekungan atau daerah banjir sungai; vege-

tasinya beragam (Soepardi, 1983).

Proses pembentukan tanah ini adalah tanpa alterasi

atau alterasi lemah. Tanah ini belum memperlihatkan

pembentukan horizon, umumnya berwarna kelabu hingga cok-

lat; bertekstur pasir dan debu; berstruktur qumpal atau

tanpa struktur; dan konsistensi teguh bila lembab, plastis

bila basah dan keras bila kering (Soepardi, 1983).

Reaksi tanah beragam, kadar bahan organik tergolong

rendah, kejenuhan basa sedang hingga tinggi dan KTK ting-

gi; kadar hara tergantung dari bahan induk; permeabilitas

lambat; dan peka terhadap erosi (Soepardi, 1983).

Sedangkan menurut Sarief (1986), Tanah aluvial ini

juga disebut sebagai tubuh tanah endapan atau recent

deposits yang belum memiliki perkembangan profil yang

baik. Tanah ini berwarna kekelabu-kelabuan sampai ke-

coklat-coklatan. Tekstur tanahnya adalah liat atau liat

berpasir dengan kandungan pasir kurang dari 50 %. Struk-

turnya pejal atau tanpa struktur, sedangkan konsistensinya

keras bila kering dan teguh bila lembab. Kandungan unsur

haranya relatif kaya tergantunq kepada bahan induknya.

Reaksi tanahnya sangat bervariasi dari masam, netral

sampai basa. Permeabilitas umumnya lambat atau drainase-

nya rata-rata sedang dan cukup peka terhadap erosi.

Proses pembentukannya adalah alterasi lemah atau tanpa

pembentukan.

Botani dan Svarat Tumbuh Tebu (Saccharu~n offieinarum L.)

Tebu termasuk dalam tumbuhan kelas Monocotyledoneae,

ordo Glumaceae, Famili Gramineae, Sub famili Andropogo-

neae, dan Genus Saccharum. Terdapat lima species tebu

yang mempunyai arti penting dalam pemuliaan tebu untuk

tujuan komersial. Kelima species tersebut adalah : Sac-

charum officinarum, S. sinensis, S. barbei, S. spontaneum,

dan S. robusta (Sudiatso, 1983).

Batang tebu terdiri dari ruas-mas yang dibatasi oleh

buku-buku. Pada setiap buku terdapat mata tunas (bud) dan

bakal akar (Muljana, 1982; Sudiatso, 1983).

Selanjutnya Sudiatso (1983) juga mengatakan bahwa

tanaman tebu (S. officinarum L.) merupakan salah satu

tanaman penting sebagai penghasil gula. Sebagian besar

produksi gula dunia berasal dari tebu. Batangnya merupa-

kan bagian terpenting dalam memproduksi gula, karena

mengandung nira. Panjang batang terbagi atas beberapa

ruas, jarak antar ruas tanaman tebu dipengaruhi oleh

faktor luar, antara lain : iklim, kesuburan tanah, keadaan

air dan kesehatan tanaman. Batang tanaman yang sehat

atas ruas batang semakin panjang dan kemudian memendek di

bagian puncaknya.

Tanaman tebu membutuhkan iklim panas dan lengas.

Tanaman ini ditemukan antara 35O lintang utara dan 35O

lintang selatan, yaitu pada daerah tropis dan sub tropis

(Wirjodihardjo, 1953)

.

Selanjutnya Notojoewono (1964)menyatakan bahwa iklim sangat berpengaruh terhadap pertum-

buhan, hasil tebu, rendemen dan gula. Tanaman tebu tumbuh

baik di daerah tropik sampai sub tropik di sekitar khatu-

listiwa sampai dengan batas isotherm 20° C , yaitu 3g0

lintang utara sampai 35O lintang selatan. Di Indonesia

tanaman ini banyak diusahakan di dataran rendah. Suhu

optimum bagi pertumbuhan tebu berkisar antara 24O C sampai

30° C. hpabila kurang dari 24O C, aktivitas hormon tumbuh

berkurang dan pertumbuhannya terhambat, sedangkan pada

suhu di atas 30° C proses respirasi tanaman tebu berjalan

cepat sehingga akumulasi pembentukan gula tidak terbentuk

karena terbongkar lagi untuk respirasi. Curah hujan yang

baik adalah 1 500

-

3 000 mm per tahun dengan penyebaranyang sesuai untuk pertanaman tebu. Selanjutnya juga

dijelaskan bahwa dalam masa pertumbuhan tanaman tebu

banyak memerlukan air, sedangkan menjelang masa masak dan

siap dipanen dikehendaki suasana yang kering tidak ada

hujan, sampai pertumbuhan tanaman terhenti. Dengan demi-

kian tanaman tebu menghendaki adanya perbedaan yang nyata

man tebu di pulau Jawa umumnya memiliki musim kemarau dari

bulan Mei hingga Oktober dan musim hujan dari bulan Nopem-

ber hingga April. Oleh karena itu maka waktu tanam ter-

baik adalah bulan Mei, Juni dan Juli. Jika tidak ada

hujan dapat digantikan dengan pemberian air irigasi.

Pupuk %A (Ammonium Gulfat) dan Penuamhnva terhadap Tanah

Tebu termasuk golongan tanaman yang membutuhkan

banyak hara tanah, untuk itu tanaman tebu perlu dipupuk

meskipun pada umumnya tanaman tebu ditanam pada tanah yang

subur (Adisewojo, 1982). Pupuk yang banyak yang diqunakan

untuk pertanaman tebu adalah pupuk ZA. Hasil gula dari

tanaman tebu berkaitan erat dengan pemupukan ini (~irjodi-

hardjo, 1953)

.

Ammonium sulfat atau rumus kimianya (NH4)2S04 di

Indonesia dikenal juga dengan nama ZA (Zwavelzure

Amoniak). Pupuk ini dihasilkan dari reaksi sederhana :

2NH3

+

H2S04---

> (NH4)2S04Pupuk ini mengandung 21 % N dan memberikan efek residu

masam terhadap tanah, terutama apabila diberikan secara

terus menerus. Sisa ~ 0akan melarutkan A1 pada mineral ~ ~

-liat, sehingga penurunan produksi tanaman akan terjadi

dengan ta j

am.

Ammonium sulfat merupakan pupuk kristal yang berwarna

putih, mengandung f 23 % S sebagai hara esensial. Di

dalam tanah (NH4) 2S04 cepat larut, kemudian NH4' dibebas-

larut dalam larutan tanah dan dapat digunakan langsung

oleh tanaman (Leiwakabessy dan Sutandi, 1988).

Selanjutnya Soepardi (1983) menyatakan bahwa ammonium

sulfat dihasilkan secara sintetik. Ion NH*+ dalam keadaan

yang tepat dapat dinitrifikasikan, jadi membantu memper-

lancar penggunaan nitrogen. Di sawah, ion NH4+ tetap

berada dalam bentuk ini dan terhindar dari kemungkinan

tercuci, karena ia bereaksi dengan kompleks koloidal.

Karena pupuk ammonium sulfat bersifat masam, maka penggu-

naan di tanah ber-pH sedang hingga basa memberikan hasil

yang memuaskan.

Kadar nitrogen dalam pupuk ZA antara 20.5

-

21.0 %.pupuk ini dapat dikatakan tidak higroskopis, baru akan

menarik air dari udara pada kelembaban nisbi

+

80 % pada30° C. Oleh karena itu jika dipakai terus menerus pupuk

ini akan mengasamkan tanah, maka dikatakan bahwa pupuk ini

mempunyai reaksi fisiologis masam. Pengaruh mengasamkan

tanah ini dinyatakan dengan equivalent acidity-nya.

Equivalent acidity (EA) adalah jumlah CaCQ3 (kg) pupuk

yang diperlukan untuk meniadakan keasaman yang disebabkan

oleh 100 kg pupuk yang bersangkutan. Untuk ZA nilai

equivalent acidity-nya adalah 110 (Sarief, 1985).

Menurut Tisdale, Nelson dan Beaton (1985), ammonium

sulfat (ZA) mempunyai keuntungan karena bersifat tidak

tanaman, karena pupuk tersebut merupakan sumber N dan S

yang baik.

Pupuk ZA telah lama dipergunakan sebagai pupuk utama

di perkebunan tebu. Sampai tahun 1960 saja penggunaan ZA

di pabrik gula mencapai 30 600 ton. Pupuk ZA ini mudah

hancur dalam air, tetapi karena mudah diserap oleh butir-

butir tanah (Notojoewono, 1964).

Wirjodihardjo (1953), juga mengatakan bahwa penggu-

naan ZA yang terlalu banyak di perkebunan tebu akan menye-

babkan rendemen gula menurun. Bilamana karena pemupukan

dengan ZA, amoniak dinitrif ikasikan maka ion-ion

so4'-

yang ditinggalkan mengakibatkan naiknya kadar H+ dan ini

mengganggu keseimbangan antara ion-ion di dalam air tanah.

Air pengairan yang banyak mengandung elektrolit akan

mendesak ion-ion H+ yang ada di dalam kompleks tanah liat

ini dan menggantinya dengan kation-kation air pengairan.

Qleh sebab itu maka bahaya kemasaman karena pemupukan

dengan ZA tak perlu dikhawatirkan. Akan tetapi bila air

pengairan mengandung hanya sedikit elektrolit-elektrolit

dan reaksi air pengairan masam, maka lambat laun pemupukan

ZA akan menimbulkan tanah yang masam.

P e r i l a h Beleranu dalam Tanah

Kadar belerang dalam kerak bumi diperkirakan sekitar

0.06

-

0.1 % dan merupakan unsur yang ke-13 terbanyak.Belerang juga banyak terdapat dalam air laut dalam bentuk

kadarnya rendah antara 0.5

-

50 ppm, kecuali yang berasaldari danau salin atau daerah endapan garam sulfat, kadar-

nya dapat mencapai 6 %. Belerang juga dapat dihasilkan

oleh industri dalam bentuk SO2 yang secara langsung dapat

diambil oleh tanaman. Kadar 0.5 ppm SO2 di udara tergo-

Long sangat tinggi, sehingga dapat meracuni tanaman yang

sensitif (Tisdale, Nelson dan Beaton, 1985).

Belerang di dalam tanah mengalami proses mineralisasi

dan immobilisasi (Buckman dan Brady, 1959). Bentuk orga-

nik harus dimineralisasi oleh jasad mikro sebelum dapat

diserap tanaman, ha1 ini diilustrasikan oleh Soepardi

(1983) sebagai berikut :

Belerang organik ----> Hasil pelapukan

----

> Sulfat(Protein dan kom- (H2S dan sulfida

binasi lainnya) lain)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan perubahan terse-

but adalah kelembaban, suhu, dan kemasaman tanah (Waksman

dan Starkey, 1961).

Ada tiga sumber alam dimana tanaman dapat memperoleh

belerang, yaitu : (a) mineral tanah, (b) gas belerang

dalam atmosfir, dan (c) belerang yang terikat secara

organik. Ada beberapa mineral tanah yang mengandung

belerang dan belerang ini dibebaskan menjadi tersedia bagi

tanaman, contohnya sulfida besi, nikel dan tembaga (Soe-

pardi, 1983)

.

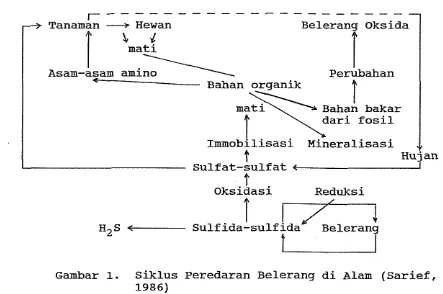

Kemudian Sarief (1986) menggambarkan siklus belerang

ana am an

--+ Hewan Belerang Oksidadari fosil

Immobilisasi Mineralisasi

t

I

sulfat-sulfat < H U ~ anr

Oksidasi Reduksi

7

rn

H2S

=+---

Sulfida-sulfida Belerang [image:30.556.48.491.71.365.2]t

I

Gambar 1. Siklus Peredaran Belerang di Alam (Sarief,

1986)

Selanjutnya Leiwakabessy (1988) mengatakan bahwa

belerang terdapat dalam bentuk sulfida besi dari berbagai

logam seperti pirit dan markasit (FeS2), sfalerit (ZnS),

chalcopirit (CuFeS2), cobaltit (CoAsS), galena (PbS),

pirkotit (Fellsl2), arsen pirit (FeS2.FeAs2), pentlondit

(Fe,Ni), S8. Dalam batuan, S sering berasosiasi dengan

unsur-unsur seperti Fe, Cu, Zn, Co, Au dan lain-lain.

Bentuk-bentuk belerang di dalam tanah merupakan bentuk

anorganik dan organik. Bentuk S anorganik meliputi sulfat

terlarut, SO4'- teradsorpsi, -SO4- diendapkan, dan

S-anorganik tereduksi. Sedangkan bentuk S-organik terdiri

dari S-mudah direduksi, S-diikat karbon dan S--organik yang

bentuk ~ 0tetapi dalam suasana anaerobik akan direduksi ~ ~

-menjadi sulfida.

Sulfat dapat tereduksi menjadi sulfida yang membentuk

senyawa-senyawa sukar larut dengan besi, mangan, seng dan

sebagainya (Engler dan Patrick, 1975). Dalam keadaan

tergenang sulfat akan berubah menjadi sulfida besi ( ~ e ~ + )

yang sukar larut (Ponnamperuma, 1972).

Keadaan reduksi akan lebih menonjol pada tanah-tanah

bertekstur berat dan di daerah sub soil. Menurut Van De

Venter (1915) dalam Notojoewono (1964) dikatakan bahwa

salah satu penyebab tidak suburnya tanah di perkebunan

tebu adalah adanya bahan yang tereduksi. Tanah yang

kekurangan udara (terendam air terlalu lama, becek) menim-

bulkan proses reduksi yang menghasilkan racun bagi tanaman

seperti sulfida besi yang berwarna hitam yang sangat

meracuni tanaman.

Selanjutnya De Datta (1981) mengemukakan bahwa trans-

formasi utama belerang pada tanah-tanah tergenang adalah

reduksi sulfat menjadi sulfida dan perubahan belerang

organik menjadi H2S ini bereaksi dengan ion-ion logam

berat dalam tanah (seperti ~ e ~ + , 2n2+, dan cu2+) yang

menjadikan sulfida tidak larut. Akibatnya unsur mikro

menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Hal ini juga dinya-

takan oleh Elkins dan Ersminger (1971) bahwa potensial

total untuk seluruh unsur belerang yang bersenyawa dengan

unsur logam serta H2S meningkat.

U n s w M i k r o tCu, Zn. Eln dan Fe) dalam Tanah

Unsur mikro adalah unsur hara esensial bagi tanaman

yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit (Soepardi, 1983;

Sarief, 1986; Tisdale, Nelson dan Beaton, 1985).

Perhatian terhadap unsur mikro di akhir dua dasawarsa

ini meningkat dengan pesat. Hal tersebut disebabkan : (a)

terangkutnya unsur mikro dalam tanaman menyebabkan ke-

tersediaan dalam tanah mencapai titik tidak dapat menun-

jang pertumbuhan normal; (b) penggunaan jenis unggul dan

pemakaian pupuk makro yang meningkat dosisnya mempertajam

menurunnya unsur mikro tanah; (c) pengqunaan kadar pupuk

berkadar unsur tinggi meniadakan peluang digunakannya

bahan-bahan kurang murni, sehingga kontaminasi unsur mikro

dalam pupuk berkurang, dan (d) kemampuan mengenal gejala

kekurangan unsur mikro telah demikian meningkatnya diban-

dingkan dengan masa lalu (Soepardi, 1983).

Menurut Leiwakabessy (1988), sumber unsur mikro

berasal dari batuan beku (sumber utama), batuan sedimen

dan batuan metamorfik. Selanjutnya V. M. ~oldschmidt

d a l a n Leiwakabessy (1988), rata-rata kandungan unsur mikro

Kandungan Cu dalam tanah sangat rendah, yaitu berki-

sar antara 10

-

80 ppm. Pada pH yang 'lebih rendah dari6.9 ion divalen cu2+ merupakan ion yang dominan, sedangkan

pada pH yang lebih tinggi lagi maka bentuk ell(OlQ2 paling

banyak ditemukan. Bentuk CUOH+ banyak ditemukan pada pH

sekitar netral (Tisdale, Nelson dan Beaton, 1985).

Lindsay (1972b) mengemukakan suatu reaksi kesetirnba-

ngan antara Cu dalam larutan tanah dengan Cu dalam kom-

pleks jerapan tanah, yaitu sebagai berikut :

cu2+

+

tanah-

Cu-tanah+

2H+[~u2+] = 10-3-2 CH+I

Kelarutan cu2+ sangat rendah dan tergantung pH.

Tisdale, Nelson dan Beaton (1985) menyatakan reaksi hidro-

lisis Cu sebagai berikut :

ell2+

+

H ~ O CUOH++

H+CUOH+

+

H20-

Cu (OH)+

H+Semakin tinggi konsentrasi ion Hf dalam larutan tanah maka

bentuk ion Cu yang dominan adalah cu2+.

Unsur Cu dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sangat

sedikit, tetapi mempunyai peranan yang cukup penting.

Anderseon dan Underwood dalam Lindsay (1972a) menyebutkan

bahwa Zn, Cu dan Mo merupdkan unsur-unsur hara mikro yang

sering ditemukan dalam keadaan kurang pada tanah-tanah

pertanian. Unsur-unsur ini merupakan bagian penting dari

Lebih lanjut Sabiham, Djokosudardjo dan Soepardi

(1982) mengemukakan bahwa tanah-tanah yang kekurangan Cu

biasanya dicirikan oleh bertekstur pasir, mengandung bahan

organik tinggi dan tanah yang mempunyai pH tinggi. Jumlah

Cu yang dikandung dalam tanah berkisar dari 2 sampai 100

P P ~

.

Gejala defisiensi pada berbagai tanaman ditunjukkan

oleh warna tanaman yang tidak normal, perkembangan yang

tidak normal, hasil dan buah yang rendah dan panenan yang

rendah pula (Darst and Reeves, 1968 serta Berger, 1965

dalam Morvedt, Giordano dan Lindsay, 1972). Selanjutnya

Soepardi (1983) menambahkan bahwa kekurangan Cu akan

mengganggu sintesis protein dan menyebabkan senyawa nitro-

gen larut meningkat. Kepekatan qula-reduksi pada tanaman

yang kekurangan Cu adalah rendah sedangkan kadar asam

organiknya tinggi.

Seng (Zn) merupakan penyusun dari berbagai enzim

logam meliputi dehidrogenase, di antaranya dehidrogenase

alkohol dan laktat. Di samping itu seng juga dapat ber-

fungsi sebagai kofaktor berbagai enzim tetapi tidak mem-

punyai kekhususan yang tinggi. Kekurangan seng menyebab-

kan pertumbuhan secara drastik terganggu, daun mengecil

dan ruas tanaman memendek membentuk suatu roset, yaitu

ruas-ruas gaga1 memanjang, sehingga daun dari beberapa

Sarief (1986) menyatakan juga bahwa kekurangan Zn

pada tanaman mempunyai beberapa macam gejala pokok yang

berbeda dan tergantung pada jenis-jenis tanaman. beberapa

gejala kekurangan Zn adalah : daun-daun kecil, daun men-

galami salah bentuk (kecil dan menyempit)

,

khlorosis padapuncak pertumbuhan baru dan membentuk pertumbuhan meling-

kar (roset) dan pengguguran daun terjadi mulai dari bawah

(base) menuju ke puncak.

Mangan (Mn) di dalam tanaman berfungsi sebagai akti-

vator dari berbagai enzim, di antaranya enzim pentransfer

fosfat dan enzim dalam Daur Krebs. Mangan juga merupakan

bagian penting dari khloroplas dan turut dalam reaksi yang

menghasilkan oksigen. Kekurangan unsur ini akan mempenga-

ruhi susunan khloroplas. Kepekatan mangan yang tinggi

dalam media dapat menimbulkan kekurangan besi dalam tana-

man (Soepardi, 1983).

Dalam keadaan reduksi Mn ditemukan dalam bentuk Mn2+

sedangkan dalam keadaan oksidasi sering dijumpai dalam

bentuk Mn02. Jumlah Total Mn dalam Tanah berkisar antara

20 sampai 3 00 ppm (Sabiham, Dj okosudard j o dan Soepardi,

1982).

Rinsema (1983) menambahkan bahwa persenyawaan Mn yang

larut dapat dioksidasi menjadi tidak larut. Dalam keadaan

yang kurang lebih anaerob, dapat berlangsung reduksi

kembali. Timbulnya kekurangan Mn pada tanah berpasir

menjadi sakit, sedangkan pada pH di bawah 5.4 tanaman

tetap sehat. Gejala kekurangan Mn ini juga diungkapkan

oleh Sarief (1986)

,

bahwa gejala kekurangan Mn menyerupaikekurangan unsur besi, tetapi pada kekurangan Mn tulang

daun yang paling kecilpun tetap berwarna hijau, bahkan

hijaunya seringkali masih terdapat di sisi tulang-tulang

daun

.

Jones (1972) mengemukakan bahwa gejala kekurangan Mn

akan terlihat jika konsentrasi dalam jaringan tanaman

kurang dari 20 ppm pada bahan kering. Akan tetapi banyak-

nya kadar kecukupan adalah pada konsentrasi antara 20

sampai 500 ppm Mn. Dan pada konsentrasi di atas 500 ppm

kemungkinan akan menyebabkan keracunan bagi beberapa

tanaman. Selanjutnya dikatakan oleh Gorsline et a l .

(1965) d a l a m Jones (1972) bahwa konsentrasi Mn dalam

jaringan ini akan bervariasi dari daun ke daun lainnya,

konsentrasinya akan meningkat dari daun di bagian bawah ke

atas. Hal ini juga dinyatakan oleh Leiwakabessy (1988),

bahwa kadar normal Mn dalam tanaman berkisar antara 20

-

500 ppm. Kekurangan Mn biasanya terjadi bila kadarnya

dalam bagian atas menjadi 15

-

25 ppm. Mn diabsorbsitanaman dalam bentuk ion mangano, Mn2+, dan juga dalam

bentuk molekul senyawa kompleks organik. Bentuk-bentuk

ini dapat diserap melalui daun.

Besi (Fe) merupakan bagian dari group prostetik

protein. Group prostetik yang mengandung besi ialah

porfirin besi, seperti sitokhrom, katalase, peroksidase

dan dehidrogenase. Besi juga dapat pula berperan sebagai

kofaktor dari berbagai enzim, tetapi jarang sekali mem-

punyai kekhususan tertentu. Sebagian besar dari besi di

dalam daun dijumpai sebagai bagian khloroplas dan besi

sangat esensial dalam pembentukan khloxofil (Soepardi,

1983).

Tisdale, Nelson dan Beaton (1985) serta Leiwakabessy

(1988) menyatakan bahwa tanaman terutama mengambil Fe

dalam bentuk ~ e dan Fe-kompleks yang larut, walaupun ~ +

~ e ~ + - ~ u n dapat diserap. Bentuk aktif dalam tanah adalah

~ e ~ + . Kadar Fe sebesar 50

-

250 ppm dalam tanah dinilaicukup. Besi diambil oleh tanaman dalam bentuk ion ataupun

dalam bentuk garam-garam kompleks organik (chelate) dan

dapat diabsorbsi oleh daun apabila besi sulfat ataupun

kompleks Fe-organik diberikan melalui daun. Kekurangan Fe

sering terjadi di tanah-tanah masam apabila dilakukan

pemupukan fosfat yang terlalu berat.

Neubert et al. (1969) dalam Jones (1972) menyatakan

bahwa pada umumnya kadar Fe 50 ppm atau kurang dalam bahan

kering akan menyebabkan ge jala def isiensi. Kadar kecuku-

pan Fe dalam tanaman berkisar antara 50 sampai 250 ppm.

Konsentrasi Fe dalam tanaman muda dapat sangat tinggi,

Menurut Leiwakabessy (1988), faktor-faktor yang

mempengaruhi ketersediaan dan pergerakan Fe di dalam tanah

adalah : (1) ketidakseimbangan ion : Fe/ (Cu

+

Mn),

dimanaCu dan atau Mn tinggi akan menyebabkan defisiensi Fe; (2)

-

pengaruh pH, HC03 dan C03 di daerah berkapur; (3) pengge-

nangan; (4) bahan organik; dan (5) interaksi dengan unsur

lain. Kelebihan unsur hara seperti Co, Cu, dan Zn juga

kadar P dan Mo yang tinggi dapat menyebabkan defisiensi

unsur Fe.

Fe, Mn dan Cu yang dioksidasikan umumnya kurang

larut pada pH yang biasa dijumpai dalam tanah dibandingkan

bentuk-bentuk yang direduksikan. Kelarutan Fe dalam tanah

ditentukan oleh konsentrasi oksidanya. Hidrolisis, pH,

khelat, reauksi dan oksidasi merupakan faktor yang penting

dalam ha1 ini. Fe-inorganik (111) di dalam larutan tanah

dapat dihidrolisis menjadi bentuk Fe2 (OH) 24i, ~ e ~ + ,

-

F ~ o H ~ + , F ~ ( O H ) 2i, F ~ ( O H ) 3° dan Fe(0H)

.

Empat bentukpertama tersebut terjadi pada pH di atas 7.0. Tanaman

dapat mengabsorbsi ion-ion tersebut tergantung pada kese-

timbangan dari masing-masing bentuk ion yang terjadi

B DAN ?SETODE

Waktu dan Tapat Penelitian

Pengambilan contoh tanah dilakukan pada beberapa blok

kebun (kebun Pandeyan, Sobokerto, Kuwiran, Singopuran,

Gentan dan Klodran) di lahan perkebunan tebu PG Colomadu,

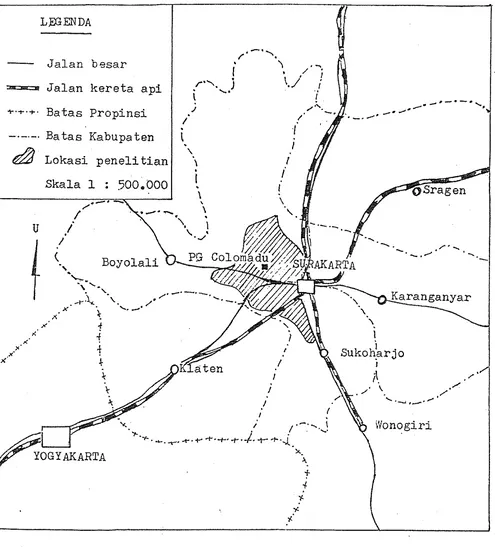

PTP XV-XVI Surakarta, Jawa Tengah. Berdasarkan Peta

Tanah dari lembaga Penelitian Tanah dan Pemupukan (1964),

jenis tanah yang terdapat di wilayah kerja PG Colomadu

tersebut adalah : Grumusol, Regosol, Hediteran dan Aluvi-

al. Pengambilan contoh tanah tersebut dilakukan dari

tanggal 13 sampai 25 Agustus 1990 pada lokasi yang di-

perkirakan terdapat pengendapan senyawa sulfida dan unsur

mikro

.

Pengambilan contoh tanaman dilakukan pada bulan

Desember 1990 terhadap daun ke-3

-

4 dari atas pada lokasipengambilan contoh tanah. Adapun contoh daun yang diambil

adalah umur 3

-

4 bulan.Analisa sifat kimia clan fisika tanah serta jaringan

dilakukan di laboratorium Jurusan Tanah, Fakultas Pertani-

an, Institut Pertanian Bogor dan Laboratorium Balai Pene-

litian Tanaman Pangan (Balittan) Cimanggu, Bogor. Analisa

tanah dan tanaman dilakukan dari bulan September 1990

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan untuk penelitian berupa sebidang

lahan di perkebunan tebu, daun tebu umur 3

-

4 bulan,bahan-bahan kimia untuk penetapan sifat-sifat fisik dan

kimia tanah dan jaringan tanaman serta air sebagai pelarut

berbagai bahan kimia yang digunakan dalam penelitian.

Adapun alat yang digunakan adalah : Bor belgi, cang-

kul, pisau lapang, meteran, plastik, Munsell Soil Color

Chart, kertas label, alat-alat tulis, serta alat-alat laboratorium untuk penetapan sifat-sifat fisik dan kimia

tanah serta jaringan tanaman di laboratorium.

Netode

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada hasil

survai dengan mengacu kepada perkiraan adanya timbunan

senyawa logam sulfida yang berwarna hitam (atau warna

gley) pada sub soil.

Analisa contoh tanah didasarkan pada pengamatan tiap

lapisan/horizon tanah dari suatu profil.

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah

berupa sifat-sifat kimia tanah berupa 5 0 ~ ~ - sebelum diok-

sidasi (yaitu analisa contoh tanah yang dikeringkan dari

lapang tanpa perlakuan tambahan) dan ~ 0 setelah diok- ~ ~

-sidasi (yaitu analisa contoh tanah yang telah diberi

perlakuan oksidasi dengan H202), unsur-unsur mikro (Cu,

Zn,

Mn,

Fe) sebelum dioksidasi (tanpa perlakuan H202) danKTK, KB, pH dan sifat fisik tanah berupa tekstur tanah.

Sedangkan analisa jaringan tanaman didasarkan atas jari-

ngan daun tebu umur 3

-

4 bulan pada daun ke 3-

4 dariatas/pucuk.

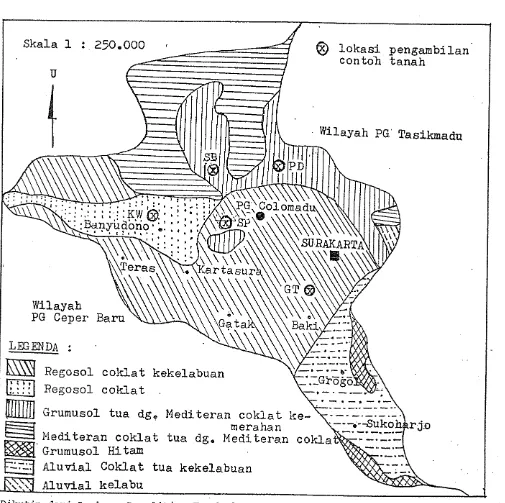

Adapun metode yang digunakan dalam penetapan sifat-

sifat kimia dan fisik tanah dan tanaman ini dapat dilihat

pada Tabel 2.

Data produksi tebu, rendemen serta pemupukan pada

lokasi penelitian digunakan sebagai data penunjang dalam

penelitian ini

.

Tabel 2. Bretode Penetapan Sifat-sifat Kimia dan Fisik

Tanah dan Tanaman dalam Penelitian

Jenis Analisa Satuan

Analisa Tanah

-

so4:-

sebelum dioksidasi ppmSO4 setelah dioksidasi ppm

Basa-basa dapat ditukar

Ca-dd me/lOO g

Brg-dd mejl0O g

K-dd me/100 g

Ha-dd me/100 g

KTK me/100 g

KB %

pH H20 ( 1 : 1)

Cu sebelum oksidasi PPm

Zn sebelum oksidasi PPm

Mn sebelum oksidasi PPm

Fe sebelum oksidasi PPm

Cu setelah oksidasi PPm

Zn setelah oksidasi PPm

Mn setelah oksidasi PPm

Fe setelah oksidasi PPm

Tekstur % ( P r Dt L)

-

Metode Analisa

NH,OAc pH 4.8

oksidasi H202

NH40Ac pH 7.0 NH40Ac pH 7.0 NH40Ac pH 7.0 NHdOAc pH 7.0 NHd OAc pH 7.0

pH-meter

HC1 0.05

N

KC1 0.05

N

HCl 0.05

N

HCl 0.05

N

oksidasi H202 oksidasi - H202

oksidasi

HZ02

oksidasi H202 pipet

Analisa Jarinqan Tanaman

Cu-daun PPm pengabuan kering

Zn-daun PPm pengabuan kering

Mn-daun PPm pengabuan kering

[image:42.556.64.501.350.718.2]ElAsIL DAN PKMB AN

Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Lokasi perkebunan tebu PG Colomadu PTP XV-XVI

Surakarta terletak pada ketinggian 110 meter di atas

permukaan laut, tipe iklim CZ-C3 (Oldeman, 1975) dan Awa

(Koppen), jenis tanahnya meliputi Grumusol, Regosol,

Aluvial dan Mediteran (Lembaga Penelitian Tanah dan Pemu-

pukan, 1964). Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa

blok kebun saja, yaitu kebun Pandeyan(PD 11), Sobokerto(SB

XI), Kuwiran (KW)

,

Singopuran (SP),

Gentan (GT) dan Klo-dran (KD). Beberapa informasi tentang lokasi penelitian

disa-jikan pada Tabel Lampiran 2, sedangkan produksi tebu

di lokasi penelitian disajikan pada Tabel Lampiran 3 , 4 ,

5, 6 dan 7. Kelima profil pertama setelah dianalisa akan

sulfatnya setelah dioksidasi menunjukkan gejala pencucian

di lapisan atas dan akumulasi sulfida pada kedalaman

tertentu, sedangkan pada profil di kebun Klodran tidak

menunjukkan adanya gejala akumulasi sulfida sehingga

analisa tanah ini tidak dilanjutkan (Tabel Lampiran 8).

Dugaan akumulasi sulfida ini juga ditunjukkan pada hasil

analisa warna tanah yang semakin gelap. Pada tanah di

kebun Pandeyan dan Sobokerto ditunjukkan dengan penurunan

tingkat value pada warna Munsell Soil Color Chart dan

diikuti dengan akumulasi liat (dari hasil analisa

tekstur). Sedangkan pada tanah di kebun Kuwiran, Singopu-

ran dan Gentan gejala berdasarkan sifat ini kurang tampak

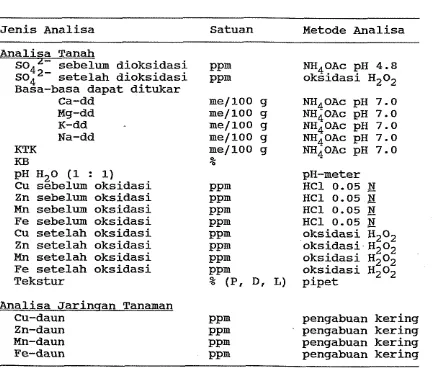

Lokasi penelitian termasuk dalam DAS Bengawan Solo,

suhu rata-rata 29

-

31° C, kelembaban udara 45 - 56 %, dancurah hujan rata-rata 2378.4 mm per tahun. Jarak lokasi

penelitian ini adalah 5

-

12 kin dari PG Colomadu (Gambar 2dan 3).

Pengambilan contoh tanah dilakukan pada saat tanah

dalam keadaan oksidatif, kecuali pada tanah di kebun

Kuwiran dan Gentan yang baru saja ditanami padi dan baru

akan diolah untuk pertanaman tebu, kemungkinan pada tanah

ini keadaan tanah belum oksidatif sepenuhnya.

Secara umum lokasi penelitian merupakan wilayah

dengan fisiografi dataran, reaksi tanah agak masam sampai

agak basa. Hal ini dimungkinkan oleh bahan induk pada

lokasi tersebut berasal dari endapan pasir, abu

pasir/pasir, tuf volkan intermedier

-

basa dan tuf volkanalkali basis (Lembaga Penelitian Tanah dan Pernupukan,

1964). Tanah-tanah di seluruh kebun yang diteliti mem-

punyai kejenuhan basa yang sangat tinggi yaitu mencapai

100 %, ha1 ini terlihat nyata terutama dari kandungan

kalsium dapat ditukar yang sangat mendominasi basa-basa

yang dapat ditukar pada tanah-tanah tersebut (Tabel Lampi-

ran 10). Hal inilah yang menyebabkan tanah-tanah tersebut

J a l a n b e s a r

-

J a l a n k e r e t a a p i_,-.-.

*.+.+.

B a t a s P r o p i n s i [image:45.550.23.518.80.627.2]'*.+

.,.,,*.

r*.-t.*.J.,--l--,(

D i k u t i p d a r i Lembaga P e n e l i t i a n Tanah d a n Pemupukan, 1964

Lokasi penelitian merupakan wilayah perkebunan tebu

yang telah lama diusahakan berpuluh-puluh tahun lamanya,

bahkan sejak jaman kolonial Belanda. Sistem penggunaan

tanah yang umum digunakan dalam perkebunan tebu tersebut

adalah sistem qlebaqan, yaitu penanaman secara bergantian

antara tanaman tebu dan padi sawah. Sebagai usaha inten-

sifikasi pada tanah di perkebunan tebu digunakan pemupukan

ZA. Praktek penggunaan pupuk ZA tersebut telah lama digu-

nakan pada perkebunan tersebut. Semula hanya digunakan

pupuk ZA saja, akan tetapi dengan berkembangnya masalah

pemupukan, kemudian digunakan juga pupuk TSP dan KC1.

Penggunaan pupuk ini semakin lama semakin intensif, ha1

ini dapat dilihat pada Tabel Lampiran 3, 4, 5, 6 dan 7.

Penvebaran Beleranu dalam Tanah

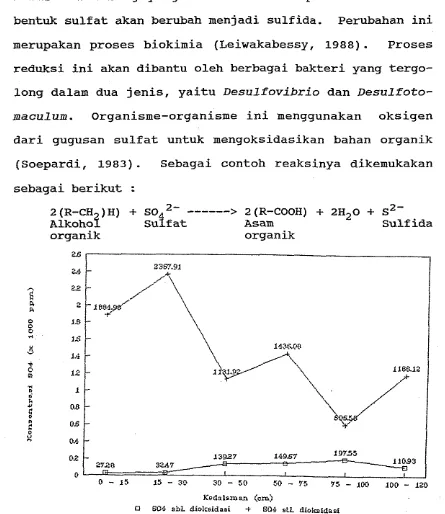

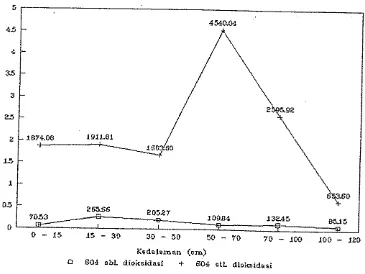

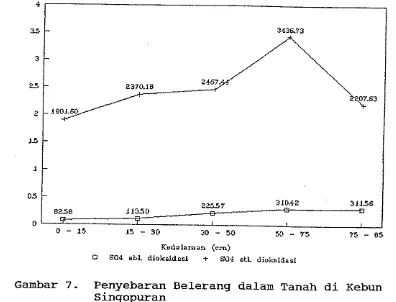

Kandungan belerang dalam bentuk sulfat sebelum diok-

sidasi pada tanah di kebun Pandeyan dan Sobokerto berkisar

- dari 27 -28 sampai 265.66 ppm SO4 yaitu dari hasil analisa

tanah pada kedalaman 0

-

120 cm. Sedangkan pada tanah dikebun Kuwiran, Singopuran dan Gentan berkisar dari 45.82

sampai 333.46 ppm SO4 yaitu hasil analisa tanah pada

kedalaman 0

-

85 cm. Penyebaran ketersediaan belerang inidapat dilihat pada Tabel Lampiran 10. Sedangkan kandungan

belerang setelah dioksidasi pada tanah di kebun Pandeyan

dan Sobokerto berkisar dari 606.58 sampai 4540.04 ppm SO4

dan pada tanah di kebun Kuwiran, Singopuran dan Gentan

berkisar dari 847.89 sampai 3436.73 ppm SO4 pada kedalaman

Pola penyebaran belerang di dalam tanah dapat dilihat

pada Gambar 4, 5, 6, 7 dan 8. Dari gambar-gambar tersebut

terlihat bahwa pola penyebaran belerang di dalam tanah

yang diteliti sebelum dioksidasi menunjukkan bahwa ke-

tersediaan pada lapisan atas lebih kecil dibandingkan

dengan lapisan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa belerang

tersebut telah tercuci ke lapisan yang di bawahnya. Adanya

pencucian sulfat dari lapisan atas ke lapisan bawah akan

disertai dengan peristiwa retensi sulfat. Sulfat yang

tercuci tersebut akan diretensi oleh tanah. Akibatnya

ketersediaan sulfat di lapisan bawah (sub soil) menjadi

lebih banyak dari pada lapisan atas. Hal ini sesuai

dengan pendapat Soepardi (1983) yang mengatakan bahwa

hampir semua tanah akan menahan sulfat, meskipun jumlah

yang diikat umumnya rendah dan daya retensinya rendah

dibandingkan dengan fosfat. Kapasitas retensi umumnya

lebih tinggi pada bagian bawah daripada lapisan atas.

Demikian juga pola penyebaran belerang dalam tanah

setelah dioksidasi ini menunjukkan adanya akumulasi bele-

rang dalam bentuk sulfida pada kedalaman tertentu. Ting-

ginya belerang yang terukur setelah dioksidasi ini juga

disebabkan oleh terlepasnya belerang dari ikatan mineral-

mineral liat. Selanjutnya oksidasi dengan H2O2 ini juga

akan mengakibatkan penurunan pH. Pada umumnya pola penye-

baran belerang setelah dioksidasi ini akan mengikuti pola

penelitian ini tidak demikian, terutama terlihat pada

tanah di kebun Pandeyan, Sobokerto, Kuwiran dan Gentan.

Hal ini disebabkan tingkat pencucian dan ketersediaan

belerang yang berbeda-beda pada tiap kedalaman tanah.

Sebaran belerang yang tercuci dari lapisan atas dalam

bentuk sulfat akan berubah menjadi sulfida. Perubahan ini

merupakan proses biokimia (Leiwakabessy, 1988). Proses

reduksi ini akan dibantu oleh berbagai bakteri yang tergo-

long dalam dua jenis, yaitu Desulfovibrio dan Desulfoto-

maculum. Organisme-organisme ini menggunakan oksigen

dari gugusan sulfat untuk mengoksidasikan bahan organik

(Soepardi, 1983). Sebagai contoh reaksinya dikemukakan

sebagai berikut :

2 (R-CH ) H)

+

SO'-

---

> 2 (R-COOH)+

2H20+

-5'~lkohoi sutfat Asam Sulf ida

organik organik

K a d s l a m a n (om)

[image:49.559.56.501.193.707.2]0 604 sbL diokeidnei + 604 s t 1 dioksidaai

Gambar 4 . Penyebaran Belerang dalam Tanah di Kebun

Kedalaman (cm)

[image:50.550.108.473.59.333.2] [image:50.550.71.475.68.680.2]0 6 0 4 s b l dioksidnoi + 6 0 4 etL diolaridari

Gambar 5. Penyebaran Belerang dalam Tanah di Kebun Sobokerto

Gambar 7. Penyebaran Belerang dalam Tanah di Kebun Singopuran

Kodslaman (cm)

0 504 sbL dioksidaei + 604 stL diokaidasi

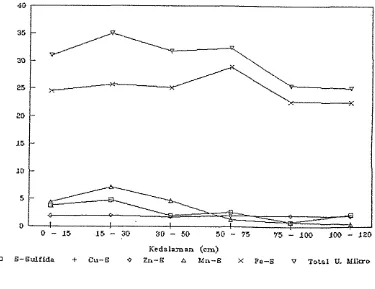

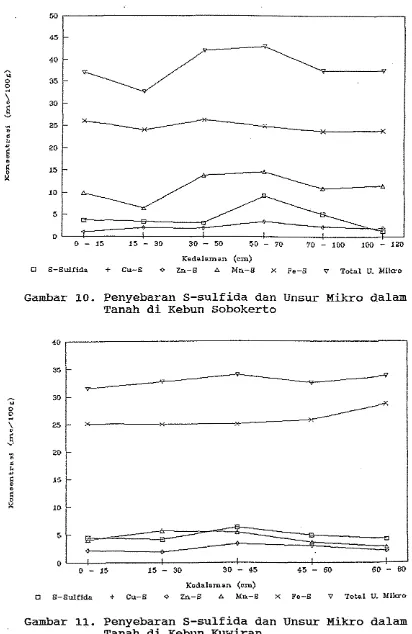

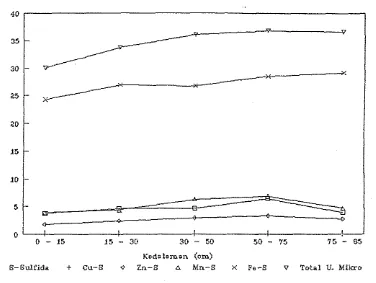

Penvebaran Unsur Mikro dalam Tanah

Hasil analisa unsur mikro tanah disajikan pada Tabel

Lampiran 10 dan 11.

Adanya ion sulfida di dalam tanah akan segera bereak-

si dengan unsur-unsur mikro. Bentuk-bentuk ini akan

mengendap pada kedalaman tertentu. Pola penyebaran unsur

mikro dalam bentuk sulfida ini ternyata mengikuti pola

penyebaran S-sulfida. Hal ini dapat dilihat pada Tabel

Lampiran 11 dan Gambar 9, 10, 11, 12 dan 13.

Dari Tabel Lampiran 11 tersebut juga dapat diketahui

bahwa miliekivalen S-sulfida < miliekivalen total unsur

mikro dalam bentuk sulfida. Hal ini berarti ada bentuk-

bentuk lain unsur mikro bukan dalam bentuk sulfida. Unsur

mikro tersebut diduga adalah Fe dan sebagian Mn. Hal ini

bisa diduga dari besarnya nilai Mn dan Fe yang terukur

setelah dioksidasi (tidak tersedia). Unsur-unsur tersebut

diduga berasal dari kompleks batuan yang tidak larut atau

dari kompleks adsorbsi yang telah diduduki oleh basa-basa

dapat dipertukarkan (Ca, Mg, K dan Na). Bentuk-bentuk

lain unsur tersebut selain bentuk sulfida yang ikut teru-

kur, misalnya juga dalam bentuk khelat, hidroksida, karbo-

nat ataupun dalam bentuk lainnya yang tidak larut. Se-

dangkan unsur Cu dan Zn diikat dalam bentuk sulfida.

Pengendapan sulfida pada tanah di kebun Pandeyan

terjadi pada kedalaman antara 15

-

30 cm, di kebun Sobo-kebun Kuwiran dan Gentan terjadi pada kedalaman antara 30

-

4 5 cm dan pada kebun Singopuran terjadi pada kedalamanantara 50

-

75 cm.Secara umum dapat dilihat bahwa pengendapan unsur

mikro Cu < Zn < Mn < Fe. Fenomena ini tergantung dari

jumlah unsur-unsur tersebut sebelum dan sesudah dioksida-

si. Rendahnya unsur mikro sebelum dioksidasi pada tanah

yang diteliti selain disebabkan pengikatan oleh senyawa

sulfida juga disebabkan oleh tingginya pH tanah. Hal ini

seperti yang diungkapkan oleh Soepardi (1983) bahwa ke-

tersediaan unsur mikro akan semakin kecil pada pH yang

tinggi, kecuali unsur No dan B.

Kedalaman (cm)

[image:53.556.112.487.375.664.2]0 6-6ulfIda + Cu-6 0 Z ~ A - 6 A M i l - 6 X Ps-6 v T e t a l U . M i k r o

Gambar 9. Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam

Kedalaman (cm)

[image:54.556.81.493.57.691.2]O 6-6ulfida C Cu-S 0 Zn-6 4 Mn-6 X Fe-S v T o t a l U. Milaro

Gambar 10. Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam Tanah di Kebun Sobokerto

Gambar 11. Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam Tanah di Kebun Kuwiran

40

3!3

,-. Y 30

0

n *

\

256

.,

," 20

0

L

ir

;

152

6

1D5 -

0

-

-

-

7V

-

- X

-

-

I

-

E- d

4

0

-

-,

,

I I

0 - 15 1 5 - 30 30 - 45 45

-

60 6 0-

BDKodalsman (om)

K e d a l s m a n (cm)

0 6-Sulfida + Cu-S O Z n - S A Mn-S X Fe-S v Toial U. A(!liro

[image:55.559.119.495.69.352.2]Garnbar 12. Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam Tanah di Kebun Singopuran

Zn dan M n pada daun. Sebagian besar Fe yang mengendap ini

diduga bukan saja dalam bentuk sulfida, karena jumlah Fe

ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pengendapan

belerang sulfida yang terjadi. Diduga Fe yang terukur

ini selain dalam bentuk sulfida juga dapat terikat sebagai

khelat yang tidak larut. Proses pengkhelatan terjadi

karena pengikatan ion-ion mikro dengan bahan organik

dimana ion-ion tersebut sebagai penerima elektron dan

bahan organik sebagai pemberi elektron. Kekuatan ikatan

kompleks logam (khelat) adalah sebagai berikut (~eiwaka-

bessy, 1988) :

~ e > ~Cu2+ + > ~ i > ~co2+ + > zn2+ >

m2+

Demikian juga pengendapan Cu-S berkorelasi sangat

nyata terhadap pengendapan Fe-S dan cenderung menurunkan

produksi tebu

(r

= -0.715). Kadar Zn daun berkorelasinyata terhadap rendemen tebu. Sedangkan kadar Fe daun

berkorelasi nyata terhadap penurunan rendemen tebu.

Hubungan ini juga dapat dilihat bahwa pengendapan

Zn-S berkorelasi nyata terhadap kadar Fe daun. Demikian

juga kadar Zn daun berkorelasi sangat nyata terhadap pen-

ingkatan kadar Mn daun.

Dari hasil analisa jaringan tanaman (Tabel Lampiran

15) terlihat bahwa berdasarkan hasil analisa uji jaringan

tanaman pada seluruh blok kebun yang diteliti menunjukkan

gejala kekurangan unsur Cu, sedangkan unsur Zn, Mn dan Fe

Fenomena tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Pada saat tanah digenangi, maka reaksi tanah akan

berubah dari suasana oksidatif menjadi reduktif dimana

dalam suasana ini akan terjadi penurunan nilai potensial

redoks (Eh tanah). Dalam suasana tanah yang reduktif ini

maka akan terjadi transformasi sulfat menjadi sulfida dan

konversi senyawa organik menjadi hidrogen sulfida. Hidro-

gen yanq dihasilkan akan bereaksi dengan ion-ion logam

berat di dalam tanah, seperti Fez+, Zn2+ dan cu2+ untuk

menghasilkan senyawa sulfida yang tidak larut. Akibat-

nya ketersediaan belerang menjadi turun. Karena reduksi

Fe3+ menjadi Fez+ mendahului reduksi

so4'-,

maka biasanyaselalu ada ion-ion Fe2+ waktu terbentuk hidrogen sulfida,

sehinqga hidrogen sulfida ini dikonversi menjadi FeS yang

tidak larut. Demikian juga proses ini terjadi pada unsur

Cu dan Zn. Konsentrasi unsur mikro tersebut akan turun

setelah penggenanqan (Ismunadji dan Roechan, 1986).

Beberapa reaksi kimia yang terjadi pada saat proses

tersebut adalah seperti dikemukakan Corey dan Schulte

(1973) dalam Leiwakabessy (1988) :

~ 0

+

IOH+ ~ ~+

8e- --

H ~ S+

4H20Fe(0H)

+

3 ~ ++

e- - ~ e+

~3H20 +Mn02

+

4 ~ ++

2e- Mn2++

H20m 2 +

+

e-mf

Setelah tanah ditanami tebu suasana akan berubah

reduktif menjadi oksidatif yang berlawanan dengan keadaan

sebelumnya. Akan tetapi bentuk sulfida yang mengikat ion-

ion logam berat (unsur mikro) tersebut menjadi tidak

larut. Akibatnya akan terjadi akumulasi sulfida dan

unsur-unsur mikro pada kedalaman tertentu. Hal ini terja-

di karena akumulasi akan meningkatkan konsentrasi unsur

tersebut. Perubahan seperti ini terjadi secara terus

menerus di lahan perkebunan tebu sawah. Akibatnya pengen-

dapan sulfida yang diikuti dengan pengikatan unsur-unsur

mikro (Cu, Zn, Mn dan Fe) akan terakumulasi pada suatu

kedalaman tertentu dan mengakibatkan unsur mikro menjadi

tidak tersedia bagi tanaman. Hal ini selanjutnya akan

KESIMP DAN S

Penggunaan ZA secara terus menerus pada perkebunan

tebu sawah menimbulkan dampak pengendapan sulfida yang

disertai dengan pengendapan unsur hara mikro tanah (Cu,

Zn, Mn dan Fe), sehingga unsur-unsur tersebut tidak dapat

dimanfaatkan oleh tanaman.

Pengendapan sulfida ini berpengaruh nyata terhadap

pengendapan unsur Fe dan tidak nyata terhadap unsur Cu, Zn

dan Mn.

Pengendapan Cu berkorelasi sangat nyata terhadap

pengendapan Fe, tidak nyata terhadap Cu, Zn dan Mn. Akan

tetapi pengendapan Cu ini cenderung menurunkan produksi

tebu. Pengendapan Zn berkorelasi nyata terhadap penurunan

kadar Fe daun. Kadar Zn daun berkorelasi sangat nyata

terhadap kadar Mn daun dan nyata terhadap rendemen tebu.

Sedangkan kadar Fe daun berkorelasi nyata terhadap penuru-

nan rendemen tebu.

Pada seluruh blok kebun yang dit