MAAF

HALAMAN

PADA

LEMBAR

ASLINYA

MEMANG

TIDAK

ADA

Dengan ini, saya menyatakan bahwa disertasi yang berjudul Analisis Kapasitas Perikanan Tangkap dalam Rangka Pengelolaan Armada Penangkapan di Provinsi Gorontalo adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dengan arahan Komisi Pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain, telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Agustus 2007

ABDUL HAFIDZ OLII. Analysis of Fishing Capacity for Management of Fishing

in Gorontalo Province. Under the Supervision of DANIEL R MONINTJA, ARI

PURBAYANTO and VICTOR PH. NIKIJULUW

Fishing capacity has meaning as an ability of fishery input (boat unit) which

is applied in producing output (catch), measured by catch unit or production of

another fishing gear. The purpose of this research was to calculate level of fisheries

resources exploitation; to determine the efficiency of capture fishery capacities; to

analyze fishing capacity between time and fishing gear and; to assess the allocation of

catch unit development for assuring the implication of fisheries policies.

The result shows that sustainable fish potency in the north waters of

Gorontalo was 7034 ton/year with the optimal effort of 21366 trip. The value of

technical efficiency during 20 years showed the fishing activity in the year of

1988-1992 has tended to increase the level of efficiency and in the next four years

efficiency of fishing in the north waters of Gorontalo tended to decline. In the year

1997-1999, the level of efficiency has turned down again. For the type of purse seine,

“bagan” and pole and line were the most efficient fishing gears because they have

efficiency score of 100%. In order to increase the efficiency of capture fishery

activities operated by fisheries boat (purse seine, line and gill net) it can be done by

decreasing the GT of fishing boat up to 31.58%, reducing fishing time of 15.47%,

decreasing amount of trip/month to be 34.50% and minimize the operating cost of

18.45%. The allocation of fishing gear was 46 unit pelagic danish seine, 27 units

purse seine, 162 units set gill net, 53 units lift net, 5 units pole and line, and 769 units

hand line.

Sustainable potency of south waters was equal to 17164 ton/year with the

optimum effort of 35823 trip. Technical Efficiency value in the year 1992 and 2003

was the most efficient with the score of 1. Purse seine and fixed set gill net were the

efficient fishing gears. To make efficient the capacity of purse seine can be done by

reducing the GT fishing boat up to 27.97%, reducing fishing time of 29.49%,

decreasing trip/month of 26.87% and minimizing the operation cost of 15.67%.

Optimum result of fishing gear allocation was 39 units pelagic danish seine, 151 units

purse seine, 711 units set gill net, 136 units lift net, 8 units pole and line, 233 units set

long line, 293 units troll line and 100 units hand line.

Pengelolaan Armada Penangkapan di Provinsi Gorontalo. Dibimbing oleh DANIEL

R MONINTJA, ARI PURBAYANTO dan VICTOR PH. NIKIJULUW

Fishing capacity

memiliki arti sebagai kemampuan input perikanan (unit kapal)

yang digunakan dalam memproduksi output (hasil tangkapan), yang diukur dengan

unit penangkapan atau produksi alat tangkap lain. Tujuan penelitian ini adalah

menghitung tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan; efisiensi dan kapasitas perikanan

tangkap antar waktu dan antar alat tangkap; mengkaji alokasi pengembangan unit

penangkapan ikan dan menyusun strategi kebijakan perikanan tangkap di Provinsi

Gorontalo.

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan

pelagis kecil dan ikan pelagis besar di perairan utara berturut-turut sebesar 3 034.95

ton/tahun dengan upaya optimalnya 7 152 trip dan 853.00 ton/tahun dengan upaya

optimalnya 1 894 trip. Di perairan selatan untuk ikan pelagis kecil dan pelagis besar

berturut-turut sebesar 5 199.14 ton/tahun dengan upaya optimum 14 156 trip dan 1

105.61 ton/tahun dengan upaya optimum 6 167 trip. Nilai efisiensi perikanan pelagis

kecil dan pelagis besar selama 20 tahun cenderung fluktuatif. Efisiensi terjadi pada

tahun 2000 perikanan pelagis kecil, dan pada tahun 2005 untuk perikanan pelagis

besar di perairan utara. Di perairan selatan tahun 2000 merupakan tahun yang efisien

baik untuk perikanan pelagis kecil maupun besar. Pengalokasian alat tangkap efisien

yang terpilih adalah pukat pantai (17 unit), pukat cincin (27 unit), bagan (53 unit),

huhate (2 unit) dan pancing ulur (34 unit) di perairan utara dan di perairan selatan

adalah jaring lingkar (35 unit), pukat cincin (86 unit), bagan (136 unit), huhate (8

unit), pancing tonda (138 unit).

Untuk pengembangan perikanan tangkap maka perlu ada kebijakan yang

berkaitan dengan pengendalian jumlah armada yang sudah tidak efisien, pembatasan

hasil penangkapan, penyediaan mata pencaharian alternatif, mengoptimalisasi

pemanfaatan sumberdaya ikan dengan alat tangkap yang efisien, perlu regulasi

penggunaan alat tangkap yang tidak efisien serta merusak tempat hidup dan ruaya

ikan, pengembangan usaha perikanan budidaya bagi nelayan.

Pengelolaan Armada Penangkapan di Provinsi Gorontalo. Dibimbing oleh DANIEL R MONINTJA, ARI PURBAYANTO dan VICTOR PH. NIKIJULUW.

Kelebihan kapasitas di wilayah pantai dapat mempercepat dan memperburuk kondisi kesejahteraan nelayan tradisional, stok sumberdaya ikan menjadi over exploited atau bahkan terkuras habis, adanya penurunan hasil tangkapan, nelayan skala kecil berhenti dan tidak melakukan aktifitas penangkapan sehingga banyak alat tangkap yang tidak digunakan dan difungsikan sebagaimana mestinya. Bertolak dari hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan, menentukan efisiensi perikanan tangkap, menganalisis kapasitas perikanan tangkap antar waktu dan antar alat tangkap, mengkaji alokasi pengembangan unit penangkapan dan menyusun strategi kebijakan perikanan tangkap Provinsi Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Gordon Schaefer dan metode DEA untuk mengestimasi efisiensi teknis dari kegiatan produksi (Coelli et al., 1998). Tipe DEA yang digunakan adalah minimisasi input (input orientated) dan maxsimasi output (output orientated). Pendekatan ini digunakan untuk mengukur seberapa besar output yang dihasilkan oleh masing-masing alat tangkap tanpa ada pengurangan dan seberapa besar input (effort) yang harus dikurangi tanpa ada perubahan jumlah output (hasil tangkapan). Untuk menduga efisiensi teknis dari upaya penangkapan selama 20 tahun 1986–2005 (jangka panjang) menggunakan pendekatan minimisasi input (input orientated) (diasumsikan terdapat J upaya (trip), dimana j=1,2,...,j; j = 20) sebagai input dengan 1 output berupa hasil tangkapan dengan menggunakan asumsi model constan return scale (CRS). Untuk menduga efisiensi teknis dari masing-masing alat tangkap dan efisiensi teknis kekinian dari setiap kapal (jangka pendek) menggunakan pendekatan maximasi output (output orientated). Hal ini untuk mengetahui jenis alat tangkap mana yang paling efisien (diasumsikan terdapat J jenis alat tangkap, dimana j=1,2,...,J) sebagai input (effort alat tangkap) dengan 1 output berupa hasil tangkapan. Untuk menganalisis efisiensi dalam jangka pendek, dilakukan dengan membandingkan efisiensi antar kapal. dengan menggunakan asumsi model variable returns to scale (VRS).

tembang (Sardinella sp), julung-julung (Hemirhamphus sp), ikan terbang (Cypsilurus spp.), kembung (Restrelliger spp.) dan sumberdaya ikan pelagis besar terdiri dari ikan tenggiri (Scomberomorus spp.), tuna (Thunnus spp), cakalang (Katsuwanus pelamis) dan tongkol (Euthynus spp.). Alat tangkap yang digunakan untuk penangkapan sumberdaya ikan pelagis yaitu payang, pukat pantai, pukat cincin, jaring lingkar dan bagan sedangkan alat tangkap yang digunakan untuk penangkapan ikan pelagis besar yaitu huhate, pancing tonda, pancing ulur, dan pukat cincin. Untuk satu alat tangkap yang menangkap sumberdaya ikan pelagis kecil dan pelagis besar dibedakan dengan persentase dari hasil tangkapan.

Hasil penelitian menunjukkanbahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar di perairan utara berturut-turut sebesar 3 034.95 ton/tahun dengan upaya optimalnya 7 152 trip dan 853.00 ton/tahun dengan upaya optimalnya 1 894 trip. Di perairan selatan untuk ikan pelagis kecil dan pelagis besar berturut-turut sebesar 5 199.14 ton/tahun dengan upaya optimum 14 156 trip dan 1 105.61 ton/tahun dengan upaya optimum 6 167 trip. Nilai efisiensi perikanan pelagis kecil dan pelagis besar selama 20 tahun cenderung fluktuatif. Efisiensi terjadi pada tahun 2000 perikanan pelagis kecil, dan pada tahun 2005 untuk perikanan pelagis besar di perairan utara. Di perairan selatan tahun 2000 merupakan tahun yang efisien baik untuk perikanan pelagis kecil maupun besar.

Pukat pantai, pukat cincin dan bagan merupakan alat tangkap pelagis kecil yang paling efisien di perairan utara, sedangkan untuk perikanan pelagis besar huhate, pancing ulur dan pukat cincin merupakan alat tangkap yang efisien. Adapun alat tangkap yang tidak efisien yaitu payang, jaring insang hanyut dan jaring lingkar sehingga masih membutuhkan perbaikan untuk mencapai tingkat efisiensi. Sementara itu alat tangkap yang paling efisien di perairan selatan adalah pukat cincin, jaring lingkar dan bagan (pelagis kecil) serta huhate, pukat cincin dan pancing tonda (pelagis besar). Payang, pukat pantai, jaring insang hanyut (pelagis kecil) dan pancing ulur (pelagis besar) merupakan jenis alat tangkap yang paling tidak efisien sehingga perlu dilakukan pengaturan terhadap faktor input yang digunakan sehingga sesuai dengan output yang diinginkan.

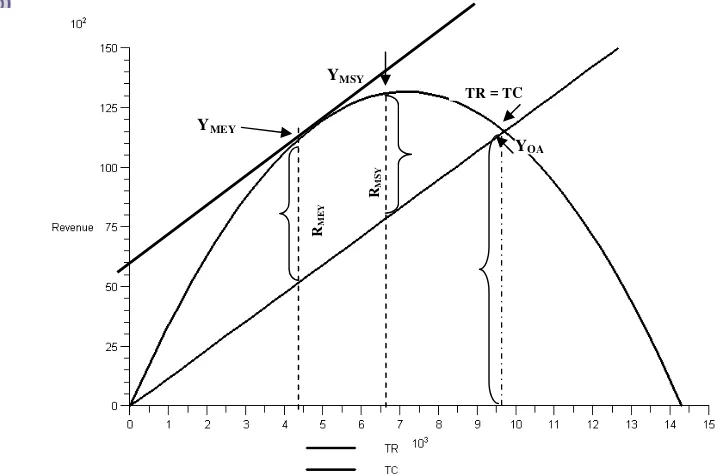

Hasil evaluasi terhadap hasil perhitungan dengan metode bioekonomi pada tiga rezim pengelolaan perikanan, maka rezim pengelolaan yang paling efektif adalah MEY. Dalam rezim MEY rente ekonomi yang dapat dicapai dapat dioptimalkan dengan jumlah upaya yang lebih rendah dari kedua rezim lainnya (MSY dan akses terbuka). Rente ekonomi yang tinggi akan berimplikasi pada kesejahteraan para pelaku usaha perikanan di Gorontalo. Selain itu, pengelolaan dengan rezim ini mampu menjamin kelestarian sumberdaya karena jumlah produksi ekonomi maksimumnya akan lebih kecil dari jumlah tangkapan maksimum lestari.

Hasil alokasi optimum alat tangkap efisien terpilih di perairan utara adalah pukat pantai (17 unit), pukat cincin (27 unit), bagan (53 unit), huhate (2 unit) dan pancing ulur (34 unit). Alokasi alat tangkap di perairan selatan adalah jaring lingkar (35 unit), pukat cincin (86 unit), bagan (136 unit), huhate (8 unit), pancing tonda (138 unit). Pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo sebaiknya sesegera mungkin melakukan langkah-langkah dalam pengendalian armada penangkapan yang sudah tidak efisien.

@ Hak cipta Milik IPB , tahun 2007 Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

ANALISIS KAPASITAS PERIKANAN TANGKAP DALAM

RANGKA PENGELOLAAN ARMADA PENANGKAPAN DI

PROVINSI GORONTALO

ABDUL HAFIDZ OLII

Disertasi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Doktor pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

SEKOLAH PASCA SARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Pengelolaan Armada Penangkapan di Provinsi Gorontalo Nama

NIM

: :

Abdul Hafidz Olii C561030081

Disetujui

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Daniel R. Monintja Ketua

Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc. Anggota

Dr. Ir. Victor P.H. Nikijuluw, M.Sc. Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Teknologi Kelautan

Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc.

Dekan Sekolah Pascasarjana

Disertasi ini penulis persembahkan kepada ibunda tercinta (almarhumah)

LINTJE SULEMAN

Ibuku yang selalu mendoakanku sampai akhir hayatnya, ketulusannya

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 10 Agustus 1973 sebagai anak kedua dari pasangan Mohammad Olii dan Lintje Suleman (Almarhumah). Menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 19 Manado tahun 1985, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 3 Manado tahun 1988, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 3 Manado tahun 1991. Pendidikan sarjana ditempuh di Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Fakultas Perikanan Universitas Sam Ratulangi Manado dan diselesaikan tahun 1997 dengan judul skripsi distribusi ichthyoplankton di perairan bagian selatan Pulau Bunaken. Penulis diterima di Program Studi Ilmu Perairan Program Pascasarjana pada perguruan tinggi yang sama dan menamatkannya pada tahun 2000 dengan judul thesis tinjauan komunitas makrofauna sebagai indikator biologi di daerah aliran sungai dan estuari Desa Bailang, Manado.

PRAKATA

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, penulis panjatkan karena hanya dengan izin, kuasa dan karunia-Nya sehingga disertasi ini dengan judul Analisis Kapasitas Perikanan Tangkap dalam rangka Pengelolaan Armada Penangkapan di Provinsi Gorontalo dapat diselesaikan. Disertasi ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selama tahun 2005 – 2006 di perairan utara dan selatan Provinsi Gorontalo.

Pada kesempatan pertama penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tertinggi kepada kedua orang tuaku di Manado dan ibuku (almarhumah) yang telah pergi untuk selamanya karena hanya dengan doa dan pengorbanan yang begitu besar sehingga penulis bisa sampai seperti sekarang ini. Untuk kedua orang tuaku penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena tanpa mereka tidak ada kekuatan dan semangat yang abadi yang akan hinggap dalam jiwa penulis.

Di kesempatan ini pula penulis menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang mendalam kepada komisi pembimbing Prof. Dr. Ir. Daniel R. Monintja, Dr. Ir. Ari Purbayanto M.Sc, dan Dr. Ir. Victor PH. Nikijuluw, M.Sc yang dengan tingkat kesibukanya masih meluangkan waktu dan pikiran untuk penulis dalam rangka penyempurnaan disertasi ini. Untuk pembimbing diucapkan terima kasih yang tulus karena selain proses pembimbingan penulis banyak mendapatkan sebentuk model kearifan untuk menggapai kesuksesan.

Pada kesempatan ini tak lupa diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu masing-masing :

1. Bapak Dr. Adhyaksa Dault yang telah membantu baik materil dan moril serta selalu memberikan dorongan dalam proses penyelesaian studi.

2. Bapak Fadel Muhammad sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo yang telah membantu biaya penyelesaian studi

5. Prof Dr. Ir John Haluan, MSc (ketua program studi teknologi kelautan) dan Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Si sebagai dosen penguji luar ujian tertutup 6. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan 2003 TKL, Ibu Tri Wiji dari Bogor, Dr.

Agus Suherman dari Semarang, Dr.Yahyah dari Nusa Tenggara Timur; Dr. Venda Pical, Yan Masrikat dari Ambon; Mner Gybert Mamuaya, Alfret Luasunaung dari Manado, Edi Husni dari Aceh, yang turut bersama-sama dalam setiap kesempatan berdiskusi tentang segala hal.

7. Rekan-rekan Ade Muharam, Alfi Baruadi, Wawan Tolinggi, Lian Hajarati dari Gorontalo, dan semua teman-teman Fak. Pertanian UNG yang telah turut membantu selama penelitian sampai terselesaikannya disertasi ini.

8. Teman-teman di Wisma Virandi, Diding (Cirebon), Pak Basir, Pak Jamlis (Palu), Ruslan (Makasar), Pak Aris (Malang) dan Adi yang bersama dalam suka dan duka selama proses penyelesaian studi di Bogor. Untuk itu diucapkan terima kasih.

9. Saudara-saudaraku, Irham Olii, Ramzia Olii dan Salahudin Olii yang selama selalu memberikan semangat selama ini, semoga cepat menyusul dan ‘merasa’kan jalan ini.

Secara khusus disampaikan terima kasih atas segala doa, dorongan dan pengorbanan yang selama ini diberikan kepada Leonora Soesilo isteri penulis serta putri yang tercinta Alya Vaneza Olii. Dorongannya telah memberikan semangat dan kekuatan yang luar biasa bagi penulis hingga terselesaikanya disertasi ini. Tanpa mereka serasa segalanya tidak memiliki arti.

Disadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih banyak dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu sangat diharapkan masukan dan saran dari penyempurnaannya. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Wasalam

Bogor, Agustus 2007

xiv

DAFTAR TABEL ... xvii

DAFTAR GAMBAR ... xx

DAFTAR LAMPIRAN ... xxiii

1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 4

1.3 Tujuan Penelitian ... 5

1.4 Manfaat Penelitian ... 5

1.5 Kerangka Penelitian ... 6

1.6 Keterbatasan Penelitian ... 8

2 TINJAUAN PUSTAKA ... 10

2.1Tangkapan Maksimum Lestari ... 10

2.2 Konsep Analisis Kapasitas Perikanan ... 15

2.3 Armada Perikanan ... 26

2.3.1 Konsep ... 26

2.3.2 Klasifikasi ... 26

2.3.3 Nelayan ... 27

2.4 Pengelolaan Perikanan Tangkap ... 28

2.5 Kebijakan Operasional Pengelolaan Perikanan Tangkap ... 31

2.6.Tinjauan Studi Terdahulu ... 35

3 METODE PENELITIAN ………... 37

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 37

3.2 Penarikan Contoh …………... 38

3.3 Pengumpulan Data …...………... 39

3.4 Analisis Data ………... 39

xv

3.4.2 Data envelopment analysis (DEA) ………. 46

3.4.3 Linear goal programming (LGP) ……….. 50

3.4.4 Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan ……….. 52

4 HASIL DAN PEMBAHASAN ……… 53

4.1 Keadaan Umum Wilayah Penelitian ... 53

4.1.1 Perairan utara ... 54

4.1.2 Perairan selatan ... 55

4.1.3 Jenis alat tangkap yang beroperasi di perairan Gorontalo ... 55

4.1.4 Daerah penangkapan ikan ... 60

4.2 Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan ... 61

4.2.1 Keragaan perikanan... 61

4.2.2 Produksi dan upaya penangkapan ... 63

4.2.3 Armada penangkapan... 63

4.2.4 Alat tangkap ... 65

4.2.5 Produksi lestari dan upaya optimum... ... 67

4.2.5.1 Perairan utara... 68

4.2.5.2 Perairan selatan ... 81

4.2.6 Pembahasan... 94

4.3 Analisis Kapasitas Perikanan Tangkap ... 99

4.3.1Penilaian efisiensi antar waktu dan antar alat tangkap ... 100

4.3.1.1 Perairan utara ... 100

4.3.1.2 Perairan selatan ... 106

4.3.2 Penilaian efisiensi jangka pendek armada penangkapan ... 112

4.3.2.1 Perairan utara ... 112

4.3.2.2 Perairan selatan ... 117

4.3.3 Pembahasan ... 119

4.4 Alokasi Optimum Armada Perikanan Tangkap ... 128

xvi

4.4.2 Pola penyelarasan kesesuaian jumlah alat tangkap ... 136

4.4.2.1 Perairan utara... 136

4.4.2.2 Perairan selatan ... 138

4.4.3 Pembahasan ... 140

4.5 Strategi Kebijakan Perikanan Tangkap ... 143

5. KESIMPULAN DAN SARAN ... 149

5.1 Kesimpulan ... 149

5.2 Saran ... 151

DAFTAR PUSTAKA... 153

xvii gggggghhhhhhhh Halaman

1. Wilayah dan potensi perikanan di Provinsi Gorontalo ... 2

2. Tujuan penelitian, metode dan hasil analisis ... 52

3. Tingkat eksploitasi sumberdaya ikan pada WPP 7 dan WPP 8 ... 54

4. Jenis alat tangkap di Propinsi Gorontalo ... 56

5. Produksi sumberdaya ikan di dua wilayah perairan ... 62

6. Perkembangan jumlah nelayan di dua perairan Gorontalo selama tahun 2001 – 2005 ... 62

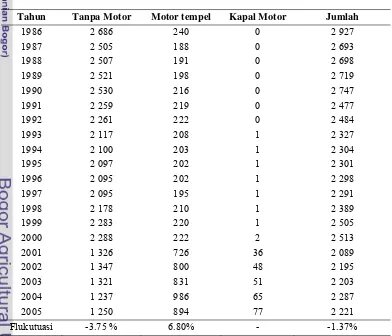

7. Perkembangan armada penangkapan di perairan utara... 64

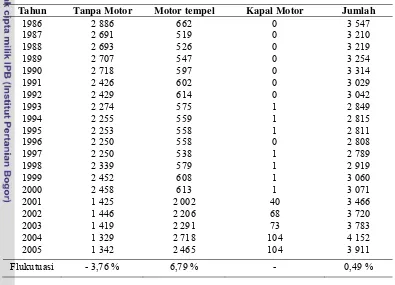

8. Perkembangan armada penangkapan di perairan selatan... 65

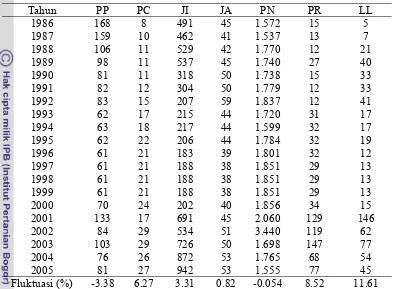

9. Perkembangan jumlah unit penangkapan di perairan utara... 66

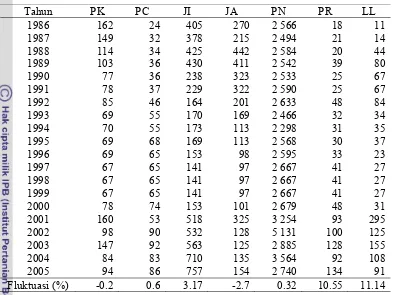

10. Perkembangan jumlah unit penangkapan di perairan selatan... 67

11. Produksi, upaya penangkapan dan CPUE sumberdaya ikan pelagis kecil di perairan utara... 69

12. Parameter biologi dan ekonomi perikanan pelagis kecil di perairan utara... 71

13. Tingkat biomas, produksi, upaya optimal dan rente ekonomi perikanan dari berbagai rejim pengelolaan sumberdaya ikan pelagis kecil di perairan utara ... 71

14. Produksi, upaya penangkapan dan CPUE sumberdaya ikan pelagis besar di perairan selatan... 75

15. Parameter biologi dan ekonomi perikanan pelagis besar di perairan utara... 77

16. Tingkat biomas, produksi, upaya optimal dan rente ekonomi perikanan dari berbagai rejim pengelolaan sumberdaya ikan pelagis besar di perairan utara ... ... 78

xviii 19. Tingkat biomas, produksi, upaya optimal dan rente ekonomi

perikanan dari berbagai rejim pengelolaan sumberdaya ikan pelagis kecil di perairan selatan ... 85

20. Produksi, upaya penangkapan dan CPUE sumberdaya ikan pelagis besar di perairan selatan ... 89

21. Parameter biologi dan ekonomi perikanan pelagis besar di perairan selatan ... 90

22. Tingkat biomas, produksi, upaya optimal dan rente ekonomi perikanan dari berbagai rejim pengelolaan sumberdaya ikan pelagis besar di perairan selatan ... 91

23. Input aktual, estmasi kapasitas input dan kapasitas berlebih perikanan pelagis kecil di perairan utara ... 102

24. Input aktual, estimasi kapasitas input dan kapasitas berlebih perikanan pelagis besar di perairan utara... 104

25. Input aktual, estimasi kapasitas input dan kapasitas berlebih perikanan pelagis kecil di perairan selatan ... 108

26. Input aktual, estimasi kapasitas input dan kapasitas berlebih perikanan pelagis besar di perairan selatan ... 110

27. Proyeksi perbaikan efisiensi kapal pukat cincin usaha baru di perairan utara ... 117

28. Proyeksi perbaikan efisiensi kapal pukat cincin kartika ... 119

29. Variabel keputusan alat tangkap ikan pelagis kecil dan pelagis besar pada setiap perairan ... 130

30. Alokasi optimum alat tangkap ikan pelagis kecil di perairan utara... 132

31. Alokasi optimum alat tangkap ikan pelagis besar di perairan utara .... 133

32. Alokasi optimum alat tangkap ikan pelagis kecil di perairan selatan . 136

33. Alokasi optimum alat tangkap ikan pelagis besar di perairan selatan . 136

xix 36. Hasil perhitungan berdasarkan alokasi optimum alat tangkap ikan

pelagis kecil di perairan selatan ... 139

xx Teks Halaman

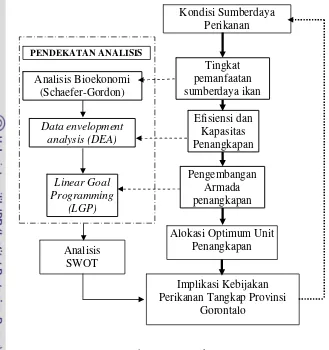

1. Kerangka pemikiran ... 7

2. Kerangka penelitian ... 8

3. Hubungan laju pertumbuhan biomas dengan biomas ... 11

4. Hubungan antara karakter biologis dengan biomas ... 13

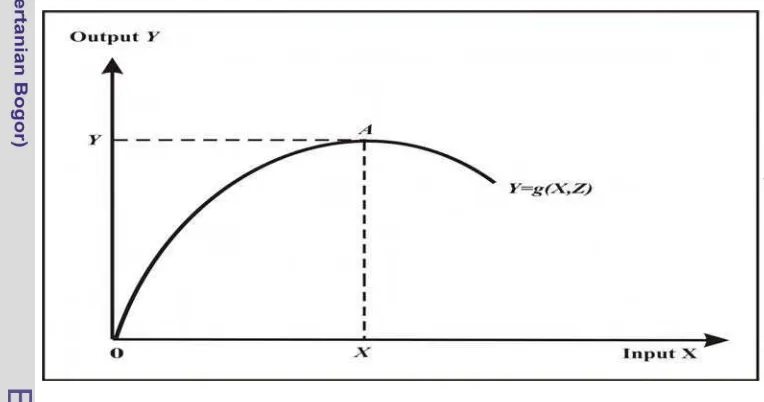

5. Kurva fungsi produksi ………... 18

6. Kurva fungsi penangkapan ………... 20

7. Pengaruh hasil tangkapan terhadap biomas ... 21

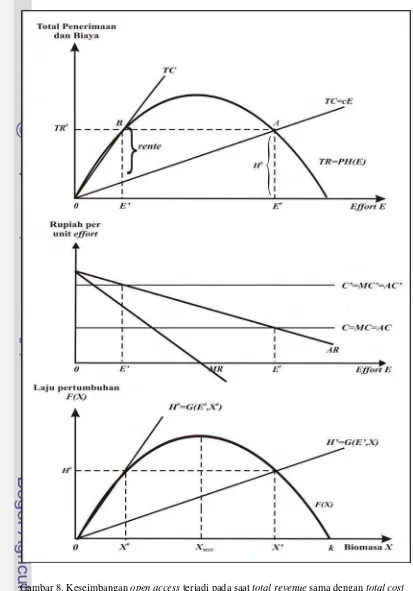

8. Keseimbangan open access terjadi pada saat total revenue sama dengan total cost ... 25

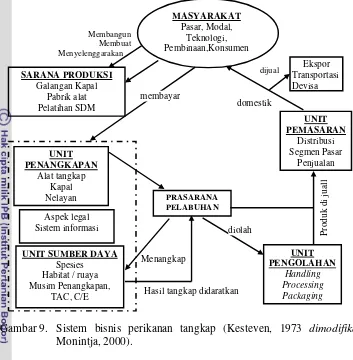

9. Sistem bisnis perikanan tangkap (Kesteven, 1973 dimodifikasi oleh Monintja, 2000) ... 31

10. Lokasi penelitian (bagian utara yaitu Laut Sulawesi dan bagian selatan yaitu Teluk Tomini)... 37

11. Trend produksi, upaya dan hasil tangkapan per-unit upaya (CPUE) ikan pelagis kecil di perairan utara ... 68

12. Hubungan regresi antara total upaya dengan CPUE ikan pelagis kecil di perairan utara ... 70

13. Keseimbangan bioekonomi sumberdaya ikan pelagis kecil di perairan utara ... 72

14. Kondisi aktual produksi ikan pelagis kecil terhadap MSY di perairan utara ... 73

15. Perbandingan tingkat effort dalam kondisi MEY, MSY, open access dan aktual ikan pelagis kecil di perairan utara ... 73

16. Perbandingan produksi dalam kondisi MEY, MSY, open access dan aktual ikan pelagis kecil di perairan utara ... 74

xxi 19. Keseimbangan bioekonomi sumberdaya ikan pelagis besar di

perairan utara ... 78

20. Kondisi aktual produksi ikan pelagis besar terhadap MSY di perairan utara …………... 79

21. Perbandingan tingkat effort dalam kondisi MEY, MSY, open access dan aktual ikan pelagis besar di perairan utara ... 80

22. Perbandingan produksi dalam kondisi MEY, MSY, open access dan aktual ikan pelagis besar di perairan utara ... 81

23. Trend produksi (catch), upaya (effort), dan hasil tangkapan per-unit upaya (CPUE) ikan pelagis kecil di perairan selatan ... 81

24. Hubungan regresi antara total upaya dengan CPUE ikan pelagis kecil di perairan selatan ... 83

25. Keseimbangan bioekonomi sumberdaya ikan pelagis kecil di perairan selatan ………... 85

26. Kondisi aktual produksi ikan pelagis kecil terhadap MSY di perairan selatan ... 86

27. Perbandingan tingkat effort dalam kondisi MEY, MSY, open access dan aktual ikan pelagis kecil di perairan selatan ... 87

28. Perbandingan produksi dalam kondisi MEY, MSY, open access dan aktual ikan pelagis kecil di perairan selatan ... 87

29. Trend produksi (catch), upaya (effort), dan hasil tangkapan per-unit upaya (CPUE) ikan pelagis besar di perairan selatan ... 88

30. Hubungan regresi antara total upaya dengan CPUE ikan pelagis besar di perairan selatan ... 89

31. Keseimbangan bioekonomi sumberdaya ikan pelagis besar di perairan selatan ... 91

32. Kondisi aktual produksi ikan pelagis kecil terhadap MSY di perairan selatan ... 92

xxii 35. Nilai efisiensi perikanan pelagis kecil di perairan utara... 100

36. Perbandingan effort aktual, effort target dan effort optimal sumberdaya ikan pelagis kecil di perairan utara ... 101

37. Nilai efisiensi perikanan pelagis besar di perairan utara ... 103

38. Perbandingan effort aktual, effort target dan effort optimal sumberdaya ikan pelagis besar di perairan utara ... 103

39. Efisiensi alat tangkap ikan pelagis kecil di perairan utara... 105

40 Efisiensi alat tangkap ikan pelagis besar di perairan utara ... 105

41 Nilai efisiensi perikanan pelagis kecil di perairan selatan ... 106

42 Perbandingan effort aktual, effort target dan effort optimal sumberdaya ikan pelagis kecil di perairan selatan ... 107

43 Nilai efisiensi perikanan pelagis besar di perairan selatan ... 109

44. Perbandingan effort aktual, effort target dan effort optimal sumberdaya ikan pelagis besar di perairan selatan ... 109

45 Efisiensi alat tangkap ikan pelagis kecil di perairan selatan ... 111

46. Efisiensi alat tangkap ikan pelagis besar di perairan selatan ... 111

47. Distribusi efisiensi kapal pukat cincin di perairan utara ... 112

48. Potensi perbaikan efisiensi kapal pukat cincin ... 113

49. Distribusi efisiensi kapal huhate di perairan utara ... 114

50. Potensi perbaikan efisiensi kapal huhate ... 114

51. Distribusi efisiensi kapal jaring insang di perairan utara ... 115

52. Potensi perbaikan efisiensi kapal jaring insang ... 116

53 Potensi perbaikan efisiensi kapal di perairan utara. ... 117

54 Distribusi efisiensi kapal pukat cincin di perairan selatan ... 118

xxiii Teks m Halaman

1. Beberapa gambar alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di perairan Gorontalo ... 160

2. Nilai fishing power index (FPI) sumberdaya ikan pelagis kecil dan pelagis besar ... 161

3. Hasil perhitungan OLS untuk perairan utara ... 162

4. Hasil perhitungan OLS untuk perairan selatan ... 164

5. Analisis bioekonomi sumberdaya ikan pelagis kecil dan pelagis besar dengan program mapple versi 10.00 di perairan utara ... 166

6. Analisis bioekonomi sumberdaya ikan pelagis kecil dan pelagis besar dengan program mapple versi 10.00 di perairan selatan ... 172

7. Perhitungan efisiensi dan kapasitas antar waktu dengan program DEAP 2.1 ... 177

8. Perhitungan efisiensi dan kapasitas antar alat tangkap dengan program DEAP 2.1 ... 183

9. Proyeksi perbaikan input masing-masing kapal pukat cincin di perairan utara ... 189

10. Proyeksi perbaikan input masing-masing kapal jaring insang di perairan utara ... 193

11. Proyeksi perbaikan input masing-masing kapal pancing di perairan utara ... 198

12. Proyeksi perbaikan input masing-masing kapal pukat cincin di perairan selatan ... 202

13. Persamaan dan hasil linear goal programming menggunakan program LINDO untuk perairan utara... 212

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut dan sumberdaya alam yang dikandungnya dipahami secara luas sebagai suatu sistem yang memberikan nilai guna bagi kehidupan manusia. Sebagai sumber kehidupan, potensi kelautan memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya sehingga berpotensi menjadi prime mover pembangunan dan merupakan aset negara yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Selama ini sektor perikanan telah memberikan kontribusi yang cukup nyata, tidak saja dalam menyediakan sumber pangan tetapi juga dalam menyumbang ekonomi pada tingkat lokal maupun secara nasional.

Pentingnya sumberdaya ini menurut laporan FAO yang diedarkan bulan Maret 2005 tentang The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) menyatakan bahwa 3% sumberdaya ikan masih dibawah tingkat eksploitasi optimumnya, 23% pada tahap moderat yang artinya produksinya masih dapat ditingkatkan meskipun dalam jumlah yang kecil, 52% telah penuh dieksploitasi, 16% telah dieksploitasi secara berlebihan dan melampaui batas optimum produksi, 5% telah dalam status deplesi atau penurunan produksi secara terus menerus, dan hanya 1% yang dalam proses pemulihan melalui program-program konservasi (Nikijuluw, 2005). Selanjutnya hasil evaluasi FAO dari 16 wilayah perairan laut di dunia menunjukkan bahwa sumberdaya perikanan dan kelautan di perairan Indonesia telah mencapai puncak pemanfaatannya. Oleh karena itu, pembangunan perikanan tangkap kedepan tidak akan diekspansi seperti tahun-tahun sebelumnya. Indonesia perlu melakukan upaya pengelolaan sumberdaya ikan secara berhati-hati, sehingga ikan yang masih ada dapat melakukan pemulihan stok dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan (Nikijuluw, 2002).

160 ton/tahun. Secara jelas potensi sumberdaya ikan di masing-masing wilayah perairan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Wilayah dan potensi perikanan di Provinsi Gorontalo

No. Lokasi Panjang (km)

Luas (km)

Potensi (ton/tahun)

Potensi Lestari (km/ton/tahun) 1 Teluk Tomini 320 7 400 32 560 4.4 2 ZEE Sulawesi 270 40 000 36 000 0.9 3 Teritorial Laut

Sulawesi - 3 100 13 600 4.4 Jumlah 590 50 500 82 160 9.7

Dalam periode lima tahun (2001–2005) produksi perikanan tangkap meningkat rata-rata 14.05% per tahun, yaitu dari 23 231 ton pada tahun 2001 menjadi 37 896 ton pada tahun 2005. Pada periode tersebut produksi penangkapan ikan di laut mengalami kenaikan 14.49% per tahun, atau meningkat dari 22 413 ton pada tahun 2001 menjadi 37 036 ton pada tahun 2005 (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 2005). Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komnaskajiskan) bahwa wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Provinsi Gorontalo tercakup dalam WPP 7 (Teluk Tomini dan Laut Seram) dan WPP 8 (Samudera Pasifik dan Laut Sulawesi). Selanjutnya dijelaskan bahwa sumberdaya ikan demersal dan sumberdaya ikan pelagis kecil dalam kategori moderat, sumberdaya ikan pelagis besar sudah pada kategori full exploited di WPP 7 dan sumberdaya ikan demersal dan sumberdaya ikan pelagis kecil

kategori uncertain, sumberdaya ikan pelagis besar dalam kategori overfishing di WPP 8 (Komnaskajiskan, 2007).

tangkap yang berkelanjutan maka perlu dilakukan terobosan dalam kaitan pembatasan input yang digunakan.

Pembatasan input sangat berhubungan erat dengan konsep kapasitas perikanan. Menurut Wiyono (2005) konsep kapasitas perikanan telah menjadi wacana hangat bagi pakar perikanan dalam berbagai pertemuan ilmiah, dan terus mengalami penyempurnaan baik dari aspek konsep, metoda maupun pelaksanaannya. Sebagai acuan bersama, fishing capacity kemudian diartikan sebagai kemampuan input perikanan (unit kapal) yang digunakan dalam memproduksi output (hasil tangkapan), yang diukur dengan unit penangkapan atau produksi alat tangkap lain. Secara sederhana, fishing capacity adalah kemampuan unit kapal perikanan (dengan segala aspeknya) untuk menangkap ikan. Tentu saja kemampuan ini akan bergantung pada volume stok sumberdaya ikan yang ditangkap (baik musiman maupun tahunan) dan kemampuan alat tangkap ikan itu sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, overcapacity kemudian diterjemahkan sebagai situasi dimana berlebihnya kapasitas

input perikanan (armada penangkapan ikan) yang digunakan untuk menghasilkan

output perikanan (hasil tangkapan ikan) pada level tertentu. Overcapacity yang berlangsung terus menerus pada akhirnya akan menyebabkan overfishing, yaitu kondisi dimana output perikanan (hasil tangkapan ikan) melebihi batas maximumnya

Di wilayah pantai kelebihan kapasitas dapat mempercepat dan memperburuk kondisi kesejahteraan nelayan tradisional, stok sumberdaya ikan menjadi overexploited atau bahkan terkuras habis, adanya penurunan hasil tangkapan, nelayan

skala kecil berhenti dan tidak melakukan aktifitas penangkapan sehingga banyak alat tangkap yang tidak digunakan dan difungsikan sebagaimana mestinya. Kondisi open access menambah buruk permasalahan ini karena semua kelompok jenis perikanan

baik skala besar dan skala kecil akan melakukan penangkapan di perairan pantai karena memiliki daya tarik yang tinggi. Berdasarkan sifat wilayah yang open access maka potensi sumberdaya ikan di perairan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi tidak hanya dimanfaatkan oleh nelayan yang berada di Provinsi Gorontalo. Perairan ini juga dimanfaatkan oleh nelayan yang mencakup beberapa wilayah yaitu nelayan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, bahkan juga oleh nelayan Sulawesi Selatan.

perikanan ini tidak efisien. Pilihan terbaik bagi strategi pengembangan mungkin dengan melakukan kajian kapasitas perikanan. Kapasitas perikanan digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pegelolaan perikanan di suatu wilayah. Bila penilaian terhadap kapasitas perikanan menghasilkan keputusan yang mengarah kepada tingkat over capacity maka diperlukan kebijakan untuk mengembalikannya ke kondisi yang aman. Pendekatan kapasitas perikanan akan digunakan sebagai suatu konsep pengelelolaan perikanan tangkap di perairan Gorontalo. Pendekatan ini juga merupakan himbauan dari FAO untuk pengelolaan perikanan tangkap di seluruh negara di dunia (Wiyono, 2005). Berdasarkan alasan tersebut maka dianggap penting untuk dilakukan penelitian tentang “Analisis Kapasitas Perikanan Tangkap dalam Rangka Pengelolaan Armada Penangkapan di Provinsi Gorontalo”. Hal ini merupakan suatu usaha kontribusi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan tidak mengabaikan peran ketersediaan sumberdaya perikanan dan kelautan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka secara umum permasalahan yang hendak dikaji di dalam penelitian ini adalah :

1) Luasnya kawasan perairan yang dimiliki Provinsi Gorontalo yaitu perairan wilayah utara dan perairan selatan (Teluk Tomini, Laut Sulawesi dan Zona Ekonomi Eksklusif Laut Sulawesi)

2) Potensi lestari ikan di kedua wilayah perairan yang belum dikelola secara menyeluruh dan optimal;

3) Pemanfaatan jumlah alat tangkap dan nelayan yang belum dioptimalkan;

4) Prospek pasar yang cerah baik domestik maupun nasional dan kebutuhan akan protein ikan untuk konsumsi sangat tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan uraian di atas maka pemecahan masalah yang ada dalam pengelolaan perikanan tangkap di Provinsi Gorontalo dapat dilakukan dengan pendekatan untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut :

(1)Bagaimana tingkat sumberdaya perikanan di wilayah penelitian?.

(3)Apakah dengan adanya pemahaman tentang konsep kapasitas perikanan tangkap dapat menentukan jumlah unit penangkapan yang harus dikembangkan?.

(4)Apakah dengan penentuan jumlah unit penangkapan yang optimal dan pemahaman terhadap kapasitas perikanan tangkap dapat menjamin keberlanjutan usaha perikanan tangkap?.

1.3 Tujuan Penelitian :

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menjawab semua permasalahan yang telah dirumuskan. Secara umum tujuan dari penelitian ini yaitu: Menyusun pola pengelolaan armada perikanan tangkap di Provinsi Gorontalo. Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

(1)Menghitung tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan utara dan selatan Provinsi Gorontalo

(2)Menentukan efisiensi perikanan tangkap perairan utara dan selatan Provinsi Gorontalo

(3)Menganalisis kapasitas perikanan tangkap antar waktu dan antar alat tangkap di perairan utara dan selatan Provinsi Gorontalo

(4)Mengkaji alokasi pengembangan unit penangkapan ikan perairan utara dan selatan Provinsi Gorontalo

(5)Menyusun strategi kebijakan perikanan tangkap Provinsi Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat :

(1)Bagi pemerintah daerah untuk bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan konsep pengelolaan perikanan dan kelautan berkelanjutan dalam kerangka pengevaluasian kebijakan yang ada.

(2)Bagi industri perikanan untuk model pengembangan industri perikanan tangkap masa depan.

1.5 Kerangka Penelitian

Dalam rangka pencapaian pengembangan perikanan yang efisien dan efektif dibutuhkan analisis terhadap sumberdaya ikan, armada penangkapan dan nelayan. Keterkaitan dari ketiga faktor ini akan dikaji sebagai langkah awal dalam perencanaan tentang pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap. Hal ini terangkum dalam pengertian dari kapasitas perikanan. Beberapa isu yang menyangkut kapasitas perikanan telah menjadi perhatian dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. Namun sulitnya menentukan kapasitas perikanan sering menjadi kendala bagi pengambil keputusan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat. Untuk menjawab permasalahan pengelolaan sumberdaya perikanan khususnya perikanan tangkap maka sangat perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemahaman kapasitas perikanan di suatu perairan.

Ketersediaan sumberdaya ikan selalu bersifat open access sehingga menyebabkan kesulitan dalam usaha mengendalikan terhadap keberadaan input. Tidak adanya pembatasan terhadap akses sumberdaya ikan menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan sehingga penggunaan sumberdaya menjadi tidak efisien yang akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan kehidupan organisme. Kondisi ini sering terlihat dari beragamnya permasalahan yang terjadi terhadap pemanfaatan sumberdaya seperti depresiasi, degradasi, kepunahan, kelebihan tangkap dan kelebihan kapasitas. Permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap sumberdaya ikan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. Kerangka pemikiran.

Untuk menghasilkan solusi yang sejalan dengan kerangka pemikiran dalam pengembangan armada penangkapan di Provinsi Gorontalo secara jelas dapat dilihat pada kerangka penelitian seperti disajikan pada Gambar 2.

Pemanfaatan Sumberdaya ikan

Penyerapan

tenaga kerja Devisa negara

Pemenuhan gizi masyarakat

Sumber penghasilan

Kondisi perikanan tangkap Gorontalo

Tingkat pemanfaatan SDI

Tingkat dan kondisi masyarakat nelayan

Pengelolaan yang tidak terarah

Penangkapan ikan secara

ilegal

Peningkatan jumlah armada perikanan

tidak terkontrol

Wilayah pemanfaatan tidak merata

Kesenjangan pendapatan

- Kelebihan kapasitas penangkapan

- Kelebihan produksi penangkapan

Strategi kebijakan perikanan tangkap • Pemanfaatan alat tangkap belum optimal

• Penurunan hasil tangkapan • Konflik nelayan di perairan utara

Gambar 2. Kerangka penelitian.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Wilayah kajian penelitian ini merupakan bagian kecil dari wilayah perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini. Dalam penelitian ini pengamatan terhadap keberadaan potensi sumberdaya ikan meliputi jumlah armada, nelayan dan jumlah hasil tangkapan yang didaratkan di perairan utara dan selatan Provinsi Gorontalo. Dalam pendataan aktivitas perikanan yang tercatat merupakan sebuah kesatuan wilayah perairan Gorontalo. Kondisi ini menyebabkan data dan informasi tentang sumberdaya ikan yang akurat di perairan utara dan selatan sulit untuk diketahui.

Data sekunder berupa data time series yang digunakan dalam analisis ini merupakan data yang berasal dari Dinas Perikanan Sulawesi Utara antara tahun 1986– 2000 (masih bergabung dengan Provinsi Sulut). Selanjutnya data tahun 2001–2005 berasal dari data sekunder Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo. Untuk pemisahan data masing-masing perairan bagian utara dan selatan dilakukan berdasarkan letak lokasi kabupaten/kota yang terdapat pada perairan tersebut.

Analisis Bioekonomi (Schaefer-Gordon)

Kondisi Sumberdaya Perikanan

Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan

Efisiensi dan Kapasitas Penangkapan

Pengembangan Armada penangkapan

Alokasi Optimum Unit Penangkapan Linear Goal

Programming (LGP) Data envelopment

analysis (DEA) PENDEKATAN ANALISIS

Implikasi Kebijakan Perikanan Tangkap Provinsi

Gorontalo Analisis

Provinsi Gorontalo memiliki lima wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas 4 kabupaten terdapat pada bagian selatan dan satu kabupaten memiliki dua wilayah perairan. Satu kabupaten tersebut memiliki wilayah perairan di bagian utara. Untuk wilayah pantai utara data yang dihimpun berasal dari data dinas Kabupaten Gorontalo.

Dalam model pengembangan etalase perikanan dan kelautan Gorontalo dikemukakan bahwa visi pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Gorontalo adalah terwujudnya kawasan Teluk Tomini dan sekitarnya sebagai pendorong perkembangan ekonomi dan sumber penghidupan strategis bagi masyarakat Gorontalo. Salah satu sektor yang sangat besar artinya dalam pengembangan perikanan dan kelautan di Provinsi Gorontalo adalah penanganan permasalahan dalam bidang perikanan tangkap.

Permasalahan perikanan tangkap baik berupa permasalahan sosial ataupun kerusakan lingkungan dan menurunnya stok sumberdaya ikan sebenarnya telah lama timbul sejak manusia menggunakan laut atau perairan umum sebagai sumber untuk mendapatkan bahan pangan. Saat itu bobot permasalahan yang timbul tidak seberat apa yang dihadapi pada saat sekarang ini, dimana baik konflik sosial yang timbul akibat kompetisi besar-besaran dalam memperebutkan ikan yang menjadi tujuan penangkapan, ataupun kerusakan lingkungan serta punahnya beberapa spesies ikan yang diakibatkannya telah menunjukkan indikator yang sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang (Purbayanto dan Baskoro, 1999).

2.1. Tangkapan Maksimum Lestari

Jika diasumsikan belum terjadi usaha penangkapan ikan pada suatu perairan, maka laju pertumbuhan ikan, dengan mengabaikan faktor waktu, dapat dinyatakan dalam bentuk:

dX/dt = F(X) ... (1)

dimana X adalah populasi (stok) ikan dalam periode waktu t tertentu; F(X) adalah laju pertumbuhan populasi (instantaneous growth rate), yang selanjutnya dinyatakan dalam satuan biomas. Persamaan tersebut menunjukan laju relatif pertumbuhan populasi, disebut dengan surplus biomas. Surplus tersebut berasal dari pertambahan biomas dikurangi dengan tingkat mortalitas alami. Laju pertumbuhan biomas diasumsikan berbentuk fungsi logistik, yang diilustrasikan pada Gambar 3 dan secara matematis dapat dinyatakan sebagai:

F(X)=rX(1-X/k) ... (2)

Gambar 3. Hubungan laju pertumbuhan biomas dengan biomas.

Notasi r adalah konstanta pertumbuhan alami (intrinsic rate of growth); k menunjukan nilai carrying capacity, yaitu kemampuan maksimum lingkungan untuk mendukung kehidupan populasi dan laju pertumbuhan biomas.

untuk suatu populasi ditandai dengan tidak adanya lagi pertumbuhan biomas, sehingga populasi berada dalam keadaan konstan:

dX/dt = F(X)=0 ... (3)

Dalam gambar kondisi ini terlihat ketika kurva pertumbuhan memotong sumbu horisontal, yaitu pada kondisi k, carrying capacity. Maka dengan asumsi tidak adanya usaha penangkapan, populasi akan berada pada jumlah yang konstan pada kondisi carrying capacity-nya. Kondisi ini dinamakan ekuilibrium biologis populasi (steady

state biological equilibrium), yang dalam bentuk matematis dapat dituliskan sebagai:

F(X)=rX(1-X/k)

0=rX(1-X/k) (1-X/k)=0

X=k ... (4) Dengan adanya usaha penangkapan, ekuilibrium biologis tidak lagi relevan dengan karakteristik sumberdaya perikanan. Gambar 4 menunjukkan hubungan antara karakter biologis dengan usaha penangkapan. Terdapat tiga laju penangkapan per periode waktu (harvesting rate) yang berbeda, yaitu H1, H2 dan H3. Diasumsikan

bahwa ekuilibrium biologis populasi berada pada kondisi k. Pada H1, laju

penangkapan terletak di atas kurva pertumbuhan biomas, F(X). Dalam kondisi ini, jumlah ikan yang ditangkap melebihi laju pertumbuhannya, yang berarti populasi tidak dapat mempertahankan kesinambungan reproduksi, menyebabkan populasi berkurang sampai pada tingkat 0. Pada H2, laju penangkapan menyinggung kurva

pertumbuhan biomas pada titik maksimumnya, yang berkorespondensi dengan jumlah populasi sebesar XMSY.

Seperti pada terlihat pada Gambar 4, kondisi MSY berada pada populasi sebesar setengah populasi carrying capacity (k/2). Jika diasumsikan bahwa pada awalnya populasi berada pada ekuilibrium biologis, kondisi k, maka laju penangkapan sebesar H2 (dan laju ini dipertahankan pada setiap periode penangkapan) akan menyebabkan

populasi berkurang sampai pada titik XMSY, yang memberikan kesempatan bagi

Gambar 4. Hubungan antara karakter biologis dengan biomas.

Usaha penangkapan yang dilakukan pada populasi sebesar XMSY merupakan

penangkapan maksimum yang lestari karena dua hal, pertama adalah laju penangkapan sama dengan laju pertumbuhan biomas dan kedua adalah laju pembentukan surplus biomas berada dalam kondisi maksimum. Pada kondisi ini, usaha penangkapan dapat dilakukan secara terus menerus sampai waktu yang tidak terhingga tanpa menyebabkan terjadinya deplesi sumberdaya perikanan dengan asumsi tidak ada faktor-faktor eksogen yang mengalami perubahan.

Sebagai pembanding untuk kondisi ideal MSY, laju penangkapan H3 memiliki

beberapa implikasi penting terhadap kelestarian. Pada Gambar 4 terlihat bahwa laju penangkapan H3 memotong kurva laju pertumbuhan biomas di dua titik. Jika

diasumsikan bahwa populasi awal adalah pada ekuilibrium biologis k, maka laju penangkapan sebesar H3 pada setiap periode akan menyebabkan populasi berkurang

sampai pada X’’. Kondisi ini hampir serupa dengan kondisi MSY dimana laju penangkapan sama dengan laju pertumbuhan sehingga tidak menyebabkan deplesi. Namun pada populasi sebesar X’’, laju pertumbuhan biomas jauh lebih lambat daripada ketika populasi sebesar XMSY, sehingga jumlah hasil tangkapan pun lebih

sedikit. Namun jika populasi awal berada di sebelah kiri X’ maka laju penangkapan sebesar H3 akan menyebabkan terjadinya deplesi sumberdaya perikanan karena laju

Secara keseluruhan, pengaruh dari adanya usaha penangkapan terhadap sumberdaya perikanan (populasi lestari) pada setiap periode waktu dapat dinyatakan dalam bentuk:

dX/dt=F(X)-H(t) ... ... (5)

dimana H adalah laju penangkapan. Persamaan 5 menyatakan bahwa perubahan populasi dalam suatu periode waktu merupakan selisih antara fungsi pertumbuhan biologis dan jumlah penangkapan dalam periode tersebut.

Jika kemudian produksi perikanan (H(t)) tergantung dari input yang digunakan (E), dan jumlah biomas yang tersedia (X), serta koefisien tangkap (q), atau secara eksplisit fungsi produksi yang digunakan adalah:

H = qXE ... (6)

Kondisi ideal MSY dapat dinyatakan dengan:

F(X)=H(t); dX/dt=0 ... (7) Persamaan 7 menyatakan bahwa pada kondisi MSY tidak terjadi lagi perubahan populasi pada setiap interval waktu. Pada kondisi tersebut laju pertumbuhan biomas sama dengan laju penangkapan sehingga populasi konstan atau dikenal dengan istilah ekuilibrium bionomik (steady state bionomic equilibrium).

Variabel biomas seringkali tidak teramati, sehingga kemudian diatasi dengan mengasumsikan kondisi ekologi dalam keadaan keseimbangan (dX/dt=0) (Fauzi, 2004). Dengan demikian dari persamaan (6) dapat digunakan untuk mencari nilai biomassa (X) sebagai fungsi dari input, atau:

qXE= rX(1-X/k) ) ... (8) X=k(1-qE/r), yang kemudian disubstitusikan ke persamaan (6), maka akan diperoleh fungsi tangkap lestaari sebagai :

H = qE k(1- qE/r) ... (9) Namun dengan membagi kedua sisi persamaan tersebut dengan variable input (E), akan diperoleh persamaan linier yang disederhanakan dalam bentuk:

U = α - βE (10)

Ketika parameter α dan β diatas diperoleh dari dengan teknik Ordinary Least Square (OLS) maka nilai MSY adalah :

β α 2 − = MSY

E ... (11)

β α 4 2 − =

MSY ... (12)

Jika stok sumberdaya ikan dalam kondisi keseimbangan, maka nilai X=0. Parameter biologi dari sumberdaya ikan dapat diestimasi dengan mensubstitusi dari bentuk F(X) dan H pada persamaan 6. Dengan bentuk fungsi logistik F(X) tersebut, Schaefer (1957) dalam Tai and Heaps (1992) mengembangkan fungsi hubungan hasil tangkapan- upaya (yield-effort) yaitu:

2 2 t t t E r K q qKE H ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ −

= , dimana E ≤ r/q ... (13)

2.2 Konsep Analisis Kapasitas Perikanan

Analisis memiliki pengertian yaitu penyelidikan, penguraian, penjabaran, pemecahan dan proses akal (Monintja, 2003). Menurut Mik6ron (2002), bahwa analisis adalah salah satu kegiatan ilmiah berupa memilah-milah, mengurai suatu kebulatan komponen ke dalam sub-sub komponen sehingga menjadi jelas kedudukannya atau peranannya masing-masing dan jelas pula kaitan kausalitasnya, yaitu mana yang menjadi sebab dan mana pula sebagai akibatnya, kegiatan memilah-milah dan menguraikan tersebut harus dilakukan dengan menerapkan cara-cara yang cocok atau metodologi tertentu yang dapat diterima sebagai suatu ilmu.

Definisi umum dari kapasitas perikanan adalah stok kapital maksimum yang ada dalam perikanan, yang dapat digunakan secara penuh pada kondisi efisien maksimum secara teknis, pada waktu dan kondisi pasar tertentu (Kirkley and Squires, 1998). Stok kapital itu sendiri pada dasarnya dapat berupa kapital itu sendiri dan sumberdaya manusia (labour). Kapital merupakan fungsi dari spesifikasi kapal, alat tangkap, sedangkan sumberdaya manusia dapat berupa jumlah awak kapal, kemampuan/skill. Keseluruhan kapital dan sumberdaya manusia itu merupakan manifestasi dari upaya (effort), yang biasanya diukur dari jumlah melaut (trip), atau jumlah hari melaut (day fished). Dengan demikian konsep kapasitas perikanan ini dapat juga disebut sebagai

(Kirkley and Squires, 1999). Salz (1994) menyatakan bahwa kapasitas perikanan adalah jumlah ikan yang dapat ditangkap oleh kapal tertentu atau alat tangkap tertentu per tahun.

Menurut Lindebo (2003) bahwa dalam terminologi yang paling sederhana kapasitas perikanan yaitu kemampuan suatu kapal atau armada dalam melakukan penangkapan ikan. Kemampuan ini didasarkan pada 1) banyaknya kapal nelayan dalam suatu armada; 2) ukuran setiap kapal; 3) efisiensi setiap kapal yang ditentukan oleh peralatan teknis yang tersedia, kemampuan dan pengetahuan nelayan dalam penangkapan dan 4) waktu yang dibutuhkan dalam penangkapan. Masing-masing komponen ini memberikan kontribusi dalam usaha penangkapan ikan. Selanjutnya dikatakan bahwa kapasitas perikanan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan input (capital) untuk menghasilkan output (upaya atau hasil tangkapan). Dijelaskan

juga bahwa kapasitas perikanan adalah kemampuan armada penangkapan atau kapal untuk menangkap ikan. Menurut FAO kapasitas perikanan yaitu jumlah total maksimum ikan yang ditangkap pada suatu periode waktu tertentu (tahun, musim) oleh armada penangkapan ikan jika keseluruhan unit penangkapan tersebut digunakan secara maksimal yang menghasilkan biomas dan struktur umur ikan dan kemampuan teknologi. Definisi umum dari kapasitas perikanan adalah kemampuan kapal atau armada penangkapan untuk menangkap ikan (Reid et al., 2003)

Konsep kapasitas perikanan tangkap dapat didefinisikan dan diukur, baik dengan pendekatan ekonomi-teknologi maupun dinyatakan secara eksplisit dalam optimasi berdasarkan teori mikroekonomi (Morrison, 1993). Dalam literatur perikanan, konsep kapasitas perikanan memang memiliki persepsi yang berbeda-beda, namun secara umum penggunaanya berkaitan dengan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya perikanan dibandingkan dengan capital stock yang ada (Kirkley and Squires, 1998). Dari perspektif teknologi, kapasitas diartikan sebagai seberapa besar jumlah ikan yang dapat ditangkap dengan sejumlah input tertentu (aktivitas armada dan stok ikan itu sendiri). Dalam perspektif ekonomi, kapasitas perikanan tangkap, atau bisa juga disebut efisiensi, pada dasarnya merupakan fungsi dari input dan output. Kirkley and Squires (1999), mendefinisikan kapasitas dari sudut pandang ekonomi dan teknologi sebagai jumlah maksimum yang dapat diproduksi per unit waktu dengan lahan dan peralatan yang ada, dimana keberadaan dari berbagai faktor produksi variabel tidak dibatasi.

tidak berdasarkan ketersediaan. Jika kapasitas diukur berdasarkan ketersediaan stok, kapasitas perikanan diartikan sebagai potensi maksimum output yang datanya dihasilkan melalui tingkat sumberdaya yang ada. Sebaliknya jika kapasitas perikanan diukur tidak berdasarkan ketersediaan stok, kapasitas perikanan diartikan sebagai output potensial yang dapat dihasilkan, dimana sumberdaya tidak menjadi kendala.

Memasukkan ketersediaan sumberdaya dalam pengukuran kapasitas perikanan memang dapat menentukan apakah ketersediaan stok akan membatasi produksi (tangkap), namun khususnya bagi assesment perikanan di negara berkembang, hal ini sulit dilakukan, mengingat jarangnya data ketersediaan stok.

Kapasitas sering diartikan dalam pengertian merupakan variabel yang sederhana dan mudah untuk dimonitor seperti jumlah kapal, karakteristik-karakteristik fisik, waktu yang digunakan untuk penangkapan ikan, alat tangkap dan metode yang digunakan. Oleh karena itu kapasitas sering dikaitkan lebih akurat sebagai penangkapan (output) atau ekonomi (capital cost). Dalam studi ini, kapasitas perikanan mengacu pada konsep Kirkley and Squires (1998) tanpa kendala sumberdaya dan ketersediaan sumberdaya tidak dijadikan faktor input, mengingat data untuk pengukuran tersebut tidak tersedia. Pengukuran kapasitas perikanan pada dasarnya adalah unik dan kompleks, karena kita akan berhadapan dengan variabel stock flow. Dalam sumberdaya ini, kita akan menemui kondisi multiple resource stock

yang juga berkaitan dengan multiple species, dengan stok yang figitive dan dapat mengeksploitasi lebih dari satu stok ikan (Greboval and Munro, 1998 ; Kirkley and Squires, 1998).

Kirkley et. al. (2003) mendefinisikan kapasitas (atau kapasitas output) sebagai output maksimum yang dapat diproduksi oleh produsen dengan menggunakan faktor

produksi variabel (yang penggunaannya tidak dibatasi) dan faktor produksi tetap (fixed input) pada suatu tingkat teknologi tertentu. Secara grafis, konsep kapasitas disajikan dalam bentuk kurva produksi pada Gambar 5. Y adalah output tunggal, X adalah faktor produksi variabel, Z adalah faktor produksi tetap. Dalam bentuk fungsi, kurva produksi tersebut dapat dinyatakan dalam:

Y=g(X,Z) ... (14)

diperoleh dari sejumlah input yang dimanfaatkan secara penuh (fully utilized), atau input tersebut digunakan dalam jumlah yang dapat menghasilkan output maksimum.

Kapasitas usaha perikanan tangkap (fishing capacity) lebih kompleks untuk didefinisikan karena salah satu faktor produksi yang digunakan sebagai input adalah populasi ikan (biomas) di suatu perairan. Hasil tangkapan (sebagai output pada usaha perikanan tangkap) sangat bergantung pada tingkat populasi, semakin besar populasi maka semakin besar hasil tangkapan, dan sebaliknya. FAO (2003) mendefinisikan kapasitas penangkapan sebagai jumlah maksimum ikan yang dapat ditangkap oleh sebuah kapal pada sebuah periode waktu (musim atau tahun) pada tingkat biomas dan struktur populasi yang tertentu dan pada teknologi yang berlaku.

[image:42.612.108.490.353.554.2]Dari definisi tersebut, kapasitas penangkapan merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan penggunaan faktor-faktor produksi yang dapat dimanfaatkan secara penuh. Beberapa input yang terpenting dalam usaha perikanan tangkap adalah stok kapital (sebagai input tetap) dan stok sumberdaya alam (natural resource stock; yaitu biomas).

Gambar 5. Kurva fungsi produksi.

Kirkley dan Squires (2003) mendefinisikan stok sumberdaya ini sebagai input nondiscretionary (input yang tidak dapat dikendalikan oleh produsen) dan lebih

dalam hal penentuan suatu kapasitas penangkapan diperlukan integrasi antara perilaku biologis input sumberdaya dengan perilaku ekonomi input lainnya, yaitu stok kapital.

Perilaku kedua input ini dan pengaruhnya terhadap hasil tangkapan dapat dinyatakan dalam fungsi hasil tangkapan (harvest function), diasumsikan bahwa fungsi produksi ini bergantung pada dua input dalam bentuk:

H(t)=G[E(t),X(t)] ... (15) Dimana H adalah laju penangkapan ikan pada waktu t; E adalah upaya penangkapan (fishing effort) yang berperan sebagai proksi yang mewakili faktor-faktor produksi lainnya, yaitu input variabel dan input tetap, secara agregat. X adalah populasi. Lebih lanjut diasumsikan bahwa usaha perikanan tangkap beroperasi pada perairan dengan kondisi akses terbuka (open access), dan dalam pasar persaingan sempurna sehingga berperan sebagai penerima harga konstan, baik harga output atau harga input. Pada Gambar 6 disajikan dua kurva fungsi tangkapan hasil. Pada saat populasi di perairan adalah sebesar X maka fungsi hasil tangkapan adalah H=G(E,X). Dengan tingkat upaya sebesar E0 maka hasil tangkapan adalah sebesar H. Adanya

penambahan upaya, menjadi E1, menyebabkan jumlah tangkapan meningkat menjadi

H1. Namun jika upaya mengalami penambahan terus-menerus maka rasio antara

Gambar 6. Kurva fungsi penangkapan.

Kondisi seperti di atas dapat diterangkan dengan mengintegrasikan perilaku biologis terhadap fungsi hasil tangkapan, yang disajikan dalam bentuk grafis pada Gambar 6. Diasumsikan bahwa fungsi hasil tangkapan adalah linear (non linear pada Gambar 6), dimana fungsi tersebut merupakan fungsi yang meningkat terhadap populasi. Kondisi ekuilibrium bionomik berada pada populasi sebesar X, hasil tangkapan sebesar H dan tingkat upaya sebesar E (persamaan 6).

Adanya penambahan upaya yang terus menerus menyebabkan fungsi H bergeser ke fungsi H’, dengan penambahan tingkat upaya dari E ke E’. Pada awal pergeseran fungsi H ke H’, hasil tangkapan akan mengalami peningkatan sampai pada kondisi ekuilibrium biologis XMSY dan kemudian menurun, sementara populasi terus menurun

Gambar 7. Pengaruh hasil tangkapan terhadap biomas.

Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini merupakan kondisi yang tidak efisien untuk usaha perikanan tangkap, yaitu beroperasi di sebelah kiri dari titik MSY yang disebabkan lebih banyaknya input yang digunakan untuk sejumlah hasil tangkapan tertentu. Jika penambahan upaya terus dilakukan, maka fungsi H’ akan bergeser kembali ke atas, dan berpotensi menghasilkan deplesi sumberdaya karena laju penangkapan lebih cepat daripada laju pertumbuhan biomas.

Terjadinya penggunaan input agregat (sebuah bundle input variabel dan tetap) yang berlebihan dalam usaha perikanan tangkap dapat dikaitkan dengan kondisi usaha yang mempunyai kapasitas berlebih (excess capacity). Dalam terminologi output, kapasitas berlebih adalah selisih antara kapasitas output dan tingkat output target, sebagai contohnya TAC (total allowable catch) (Kirkley dan Squires, 1999; FAO 2003). Sementara tingkat output target didefinisikan sebagai jumlah maksimum ikan yang ditangkap oleh sebuah kapal dengan pemanfaatan penuh (fully utilized), dalam sebuah periode (tahun, musim), yang sesuai dengan tujuan manajemen perikanan yang didesain untuk menjamin kesinambungan usaha perikanan (FAO, 2003). Pada kasus sebelumnya (Gambar 7), secara relatif kapasitas berlebih terjadi pada tingkat penangkapan H’ dibandingkan dengan tingkat penangkapan H, dengan asumsi belum ada kebijakan yang membatasi tingkat penangkapan yang bertujuan untuk konservasi (seperti TAC, kuota produksi, vessel decommisioning dan lainnya).

Perilaku ekonomi yang rasional dapat dijelaskan secara grafis oleh Gambar 8, yaitu dengan menggunakan pendekatan biaya total (TC) dan penerimaan total (TR). Diasumsikan bahwa biaya per upaya dan harga output per unit (P) adalah konstan, yaitu masing-masing sebesar c dan 1. Pada gambar, biaya total ditunjukan oleh kurva linear TC. Penerimaan total, yaitu harga output per unit dikalikan dengan hasil tangkapan (PxH). Karena harga output adalah 1 maka kurva TR identik dengan kurva untuk fungsi laju pertumbuhan biologis (F(X)) seperti pada Gambar 8.

Gambar 8 menunjukkan bahwa ekuilibrium tingkat penangkapan untuk kondisi perairan akses terbuka berada pada saat usaha perikanan menghadapi kondisi dimana biaya total sama dengan penerimaan total. Pada Gambar 8a, saat upaya sebesar E’, penerimaan total melebihi biaya total sehingga menghasilkan keuntungan (profit) atau rente. Perairan akses terbuka, dimana tidak ada hambatan untuk masuk ke dalam industri, memberikan insentif untuk produsen lain masuk ke dalam industri sehingga upaya mengalami peningkatan. Industri penangkapan akan terus-menerus dimasuki oleh produsen lain selama penerimaan total tetap melebihi biaya total. Ketika penerimaan total tetap sama dengan biaya total, rente menjadi nol dan produsen yang rasional berhenti memasuki industri penangkapan ini. Dalam hal ini, ekuilibrium tercipta pada tingkat upaya sebesar E0 (titik A).

Dari titik ini dapat diderivasi penerimaan rata-rata (AR) dan penerimaan marjinal (MR) sebagai fungsi dari upaya. Selain itu dapat juga dapat diderivasi biaya rata-rata (AC) dan biaya marjinal (MC), namun begitu pada hal ini AC sama dengan MC, sebesar c, merujuk pada asumsi pasar faktor produksi yang bersaing sempurna (tingkat permintaan industri penangkapan terhadap faktor produksinya yang inelastis sempurna). Seperti yang telah diketahui sebelumnya, baik AR dan MR mempunyai kemiringan yang negatif sebagai konsekuensi dari meningkatnya upaya sementara populasi cenderung berkurang.

(input) yang digunakan jauh lebih besar pada stok populasi sebesar X0. Untuk mencapai ekuilibrium relatif (yaitu pada saat stok sebesar X’) maka fungsi biaya total untuk industri tersebut haruslah TC’ (Gambar 8a). Dengan begitu, biaya per unit upaya adalah sebesar c’, lebih besar dari c (Gambar 8b). Naiknya biaya per unit upaya akan menyebabkan tingkat upaya berkurang. Ekuilibrium awal akan bergeser dari titik A ke titik B dengan upaya sebesar E’. Bergesernya titik B ke A identik dengan pergeseran fungsi hasil tangkapan H0=G(E0,X) ke H’=G(E’,X) yang merupakan ekuilibrium baru.

Paparan di atas menunjukan bahwa ekuilibrium pada perairan akses terbuka cenderung tidak efisien secara ekonomis maupun bioekonomi. Ketidakefisienan tersebut diindikasikan dengan kondisi MR yang selalu lebih kecil daripada MC, kontras dengan usaha yang memaksimalkan profit ketika MC sama dengan MR. Hartwick dan Olewiler (1986) menyatakan bahwa seluruh kemungkinan ekuilibrium pada perairan akses terbuka cenderung tidak efisien secara ekonomi. Hal ini disebabkan karena setiap pelaku yang berada dalam industri penangkapan hanya menerima output rata-rata (average product) dari total upaya industri, dengan kata lain pelaku tersebut tidak dapat beroperasi pada keadaan MC yang sama dengan MR. Secara matematis, kondisi ini dapat dituliskan sebagai:

H=APe x E ... (16) dimana APe adalah produk rata-rata (H/E). Jika diasumsikan terjadi peningkatan upaya (lebih banyak produsen masuk ke dalam industri) maka:

perikanan tersebut tidak dapat dikatakan inefisien secara bioekonomis karena merupakan kondisi alternatif terbaik.

Gambar 8. Keseimbangan open access terjadi pada saat total revenue sama dengan total cost

hasil tangkapan aktual mencerminkan perilaku biologis populasi ikan maka inefisiensi penggunaan input agregat dapat diketahui. Dengan begitu, pemerintah yang berperan sebagai manajer sumberdaya dapat melakukan koreksi, dalam jangka pendek, pada struktur distribusi dan produksi industri perikanan tangkap. Sementara dalam jangka panjang, intervensi pemerintah tersebut berfungsi untuk menghindarkan industri perikanan dari kegagalan pasar.

2.3 Armada Perikanan 2.3.1 Konsep

Suatu armada merupakan sekelompok kapal-kapal yang terorganisasi untuk melakukan beberapa hal secara bersama-sama seperti kegiatan penangkapan ikan (Dirjen Perikanan Tangkap, 2002), dengan kata lain armada perikanan adalah sekelompok kapal-kapal yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di suatu daerah perairan (fishing ground). Monintja (2000) menyatakan armada penangkapan terdiri dari beberapa unit penangkapan ikan, yang terdiri dari kapal, alat tangkap dan nelayan. Dirjen Perikanan Tangkap (2002) mendefinisikan unit penangkapan merupakan kesatuan teknis dalam suatu operasi penangkapan yang biasa terdiri dari perahu/kapal penangkap dan alat penangkap yang digunakan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mendefinisikan kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian atau eksplorasi perikanan.

Menurut UU Perikanan No 31 Pasal 34 berdasarkan fungsinya kapal perikanan meliputi: kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, kapal pengolah ikan, kapal latih perikanan, kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan. Strategi pengelolaan perikanan yang memperhatikan armada perikanan sebagai faktor input adalah (Cochrane, 2002) :

(1) Pembatasan jumlah dan ukuran armada perikanan tangkap (fishing capacity controls)

(2) Jumlah trip penangkapan ikan (fishing usage controls) (3) Kapasitas produksi yang digunakan (fishing effort controls)

2.3.2 KIasifikasi

Menurut Ditjen Perikanan Tangkap (2002) bahwa secara umum di Indonesia perahu atau kapal penangkap diklasifikasikan sebagai berikut:

Jukung.

Perahu ((kecil (panjangnya kurang dari 7 m), sedang (panjangnya dari 7 sampai 10 m), besar (panjangnya 10 m atau lebih)).

(2) Perahu motor tempel (3) Kapal motor

Kurang dari 5 GT, 5-10 GT, 10-20 GT, 20-30 GT, 30-50 GT, 50-100 GT, 100-200 GT 100-200 GT ke atas.

Tipe kapal ikan secara umum terdiri dari dua (2) kelompok tipe, yakni :(1) kelompok tipe kapal ikan yang menggunakan alat penangkap pancing dan (2) kelompok tipe kapal ikanyang menggunakan alat tangkap jaring/net. Pengklasifikasian perikanan yang selektiv bagi beberapa negara menggolongkan perikanan di Indonesia pada dua (2) katagori yaitu : perikanan skala kecil (menggunakan mesin luar sebesar < 10 HP atau < 5 GT dan daerah operasinya pada zona I atau jalur 1 (4 mil dari garis pantai) dan yang menggunakan mesin luar sebesar < 50 HP atau < 25 GT dengan jalur operasinya pada zona II atau jalur 2 (4 mil-8 mil) sedangkan perikanan skala besar merupakan perikanan industri yang menggunakan mesin dalam dengan kekuatan < 200 HP atau 100 GT dan jalur operasinya pada jalur 3 dan 4 (8 mil-12 mil dan atau > 12 mil). Selanjutnya Soekarsono (1995) yang mengklasifikasikan kapal menurut fungsi diantaranya kapal perikanan terdiri dari kapal tonda (troller), kapa1 rawai dasar (bottom long liner), kapal rawai tuna (tuna long liner), kapal pukat cicin (purse seiner), kapal jaring insang (gillnetter), kapal bubu (pot fishing vessel), kapal pukat udang (shrimp trawler), kapal set net, kapal pengangkut ikan dan jenis kapal lainnya.

2.3.3 Nelayan

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya. Ahli mesin dan juru masak yang bekerja diatas kapal penangkapan dikategorikan nelayan yang walaupun tidak melakukan aktivitas menangkap (Ditjen Perikanan Tangkap, DKP; 2002). Dalam UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mendefinisikan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Kedua ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan besar merupakan nelayan yang menginvestasikan jumlah modalnya dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya. Ketiga dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi dalam nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Nelayan buruh dapat bekerja pada unit-unit penangkapan yang dimiliki oleh nelayan besar atau nelayan modern dan nelayan kecil atau nelayan tradisional. Perbedaan tersebut membawa implikasi pada tingkat pendapatan dan kemampuan atau kesejahteraan sosial-ekonomi.

Secara resmi di Indonesia berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan, nelayan diklasifikasikan ke dalam (Ditjen Perikanan Tangkap, 2002) :

(1) Nelayan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan.

(2) Nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktunya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan. Selain penangkapan