TINGKAT PENGGUNAAN MEDIA MASSA DAN PERAN KOMUNIKASI

ANGGOTA KELOMPOK PETERNAK DALAM JARINGAN KOMUNIKASI

PENYULUHAN

Oleh:

AMIRUDDIN SALEH

NRP. 965039

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

“TINGKAT PENGGUNAAN MEDIA MASSA DAN PERAN KOMUNIKASI

ANGGOTA KELOMPOK PETERNAK DALAM JARINGAN KOMUNIKASI

PENYULUHAN”

adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan

tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan

maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan

dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Mei 2006

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul

(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan

kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS Al-Anfhal:27)

Dan tidaklah kami mengutus mu (Wahai Muhammad) melainkan agar menjadi kasih

sayang (Rahmat) bagi alam semesta (QS Al-Anbiya:107)

Berikut sebait sajak dari Khalifah Ali r.a. sebagai spirit dalam perjalanan menuju ilahi;

Ketika Ibumu melahirkanmu,

engkau menangis menjerit,

Sementara orang-orang di sekelilingmu,

tertawa bahagia ...

Maka berusahalah untuk dirimu,

ketika ajal menjemput,

Di saat orang-orang di sekelilingmu,

menangis sedih,

Ruhmu tersenyum gembira ...

Karya Kecil ini Kupersembahkan untuk:

ABSTRAK

AMIRUDDIN SALEH.

Tingkat Penggunaan Media Massa dan Peran Komunikasi

Anggota Kelompok Peternak dalam Jaringan Komunikasi Penyuluhan. Dibimbing oleh

BASITA GINTING SUGIHEN (Ketua), SEDIONO M.P. TJONDRONEGORO,

PRABOWO TJITROPRANOTO dan SISWADI (Anggota).

Tujuan dari penelitian ini (1) mengkaji adanya perubahan perilaku komunikasi,

dalam arti tingkat penggunaan media massa oleh para peternak dalam memanfaatkan pesan

penyuluhan sapi potong, (2) menganalisis tingkat partisipasi peternak dilihat dari

peran-peran komunikasi yang mereka lakukan dalam jaringan komunikasi sapi potong, (3)

mengungkapkan keeratan hubungan antara karakteristik personal, perilaku komunikasi

interpersonal dan keterdedahan media massa dengan peran komunikasi peternak dalam

jaringan komunikasi, dan (4) merumuskan strategi/model komunikasi penyuluhan.

Sampel terpilih sejumlah 125 responden peternak sapi potong diambil dari dua

kelompok peternak maju (Gedangsari Kabupaten Gunung kidul dan Polokarto Kabupaten

Sukohardjo) dan dua kelompok belum maju (Cisitu dan Surade, Kabupaten Sukabumi).

Penelitian yang didesain sebagai

survei deskriptif korelasional

dilaksanakan dari tanggal 14

Desember 2004 sampai 16 Februari 2005.

Hasil penelitian di antaranya : (1) ada perbedaan sangat nyata pada perilaku

komunikasi di kalangan peternak sapi potong kelompok maju dengan kelompok kurang

maju, yang mengindikasikan telah terjadi pergeseran tingkat pemanfaatan media massa

oleh peternak sapi potong untuk mendapatkan informasi. Dari mengutamakan komunikasi

interpersonal dalam menerima dan menyebarkan informasi ke perilaku komunikasi

bermedia, terutama televisi dan suratkabar. Peternak di kedua kelompok sapi potong

cenderung telah berubah perilaku komunikasi pemanfaatan media massanya yakni dominan

terdedah radio dan televisi. Akan tetapi, pemanfaatan media massa tersebut hanya untuk

hiburan dan berita, sedangkan untuk informasi teknis (peternakan) hanya mengandalkan

dari jaringan komunikasi; (2) tingkat peran komunikasi peternak dalam jaringan

komunikasi sapi potong terdiri atas

star

,

mutual pairs

dan

neglectee

, tidak ditemukan peran

komunikasi sebagai

isolate

. Peran komunikasi anggota kelompok peternak maju lebih

tersebar sebagai pemeran

neglectee

, sedangkan anggota kelompok peternak kurang maju

lebih tersebar pemeran

mutual pairs

. Peran

star

, lebih banyak di kelompok kurang maju

dibanding kelompok maju; (3) Terdapat hubungan nyata antara karakteristik pendidikan

formal dengan perilaku keterdedahan tv dan radio serta sangat nyata (p<0,01) dengan

perilaku keterdedahan suratkabar. Hubungan antara kelas ekonomi dengan perilaku

keterdedahan suratkabar sangat nyata, dan antara kepemilikan media massa dengan

perilaku keterdedahan televisi (p<0,01). Terdapat hubungan sangat nyata antara tingkat

pendidikan dan kepemilikan media massa dengan perilaku komunikasi interpersonal dalam

mencari informasi. Karakteristik personal peternak kelompok maju cenderung

berhubungan negatif dengan perilaku menyebarkan informasi. Tidak terdapat hubungan

nyata (p>0,05) antara karakteristik personal, perilaku komunikasi interpersonal dan

keterdedahan media massa dengan peran komunikasi peternak dalam jaringan komunikasi.

Ciri peternak maju yang umumnya berpendidikan dan kelas ekonominya lebih tinggi, lebih

banyak dan variatif kepemilikan media massa, mampu memanfaatkan informasi sesuai

kebutuhan, bersifat petualang, berani menanggung risiko kerugian, kosmopolit, pola

komunikasi dan persahabatan bersifat umum, menyebabkannya tidak berperilaku

menyebarkan informasi; (4) Dari hasil penelitian ini diajukan faktor-faktor yang mendasari

penyusunan strategi komunikasi penyuluhan sapi potong adalah (i) ciri individual

peternak, (ii) distorsi pesan dan ketiadaan informasi (yang berkaitan dengan masalah

pemasaran, informasi harga, teknologi tepat guna yang sesuai kebutuhan, kapasitas

peternak dan akses permodalan), (iii) keterlibatan birokrasi (kelembagaan sosial maupun

penyuluhan, penyedia teknologi dan modal, (iv) pelibatan pemuka pendapat dan sumber

informasi relevan lainnya dalam menyampaikan informasi teknologi sapi potong melalui

saluran interpersonal, dan teknik komunikasi penyuluhan dengan cara: (i) menggencarkan

teknik kampanye, memanfaatkan media tradisional dan pembelajaran masyarakat melalui

media massa dengan siaran interaktif dan tidak satu arah, (ii) menggunakan teknik

komunikasi yang mampu meningkatkan kepadatan jaringan komunikasi kelompok melalui

penguatan kelembagaan peternak dan (iii) memantapkan partisipasi berdasarkan

pendekatan yang akseptabel sesuai dengan sosial budaya setempat.

ABSTRACT

AMIRUDDIN SALEH.

The Level of Mass Media Usage and The Role of

Commu-nication of Cattle Farmers Group Members in Extension CommuCommu-nication Network.

Supervised by: BASITA GINTING SUGIHEN (Chairperson), SEDIONO M.P.

TJONDRONEGORO, PRABOWO TJITROPRANOTO and SISWADI (Members).

The cattle agribusiness extension activities, similar with other types of extension are

supposed to undergo a communication structure change. The communication pattern is no

longer in the form of “oil droplets” extension having a top down outline, or relying on the

“LAKU (visiting and training)” extension system which has a dyadic pattern integrating the

top down and bottom up interest with an interpersonal or group communication approach.

However, turning to participation and exchange of knowledge and experiences through

“farmer as partner” communication pattern, (therefore) the advance technology and local

traditions are forming a synergy. It is suspected that the cattle farmer communication

pattern in cattle extension no longer relies on interpersonal.

The objectives of this research are (1) to show communication behavior of cattle

farmers in getting information, (2) analyze the level of participation of cattle farmers from

the standpoint of performing communication roles in a cattle communication network, (3)

devulge the closeness between personal characteristics relationship, interpersonal

communication behavior and the usage of mass media with cattle farmer communicatio n

role in communication network, (4) formulate the communication extension model.

Selected samples amount to 125 cattle farmer respondents, consisting of two highly

developed cattle farmers group s, and two lesser developed cattle farmers groups. The

research was designed as a correlated descriptive survey, and was conducted from

December 14, 2004 until February 16, 2005.

The results of research show: (1) there is a significant difference in the

communication behavior among the advanced cattle farmers group and the less advanced

group, indicating

(the circumstance) a level of mass media usage by cattle farmers in

getting information. From prioritised the interpersonal communication relationship in

receiving and diffusing information to the media communication behavior, particularly in

behavior impact of television broadcast and newspapers. The communication behavior of

two cattle farmers group members have changed from the usage of interpersonal

communication to impersonal communication (radio dan television). However, the use of

mass media dominantly for news and entertainment, and for technical matters they still rely

on communication network; (2) the level of cattle farmers communication role in a cattle

communication network comprising of star, mutual pairs and neglectee, did not indicate a

communication role as isolate. The advanced cattle farmers group members were more

distribution communication role as neglectee, while the less advanced group were more

distribution role of mutual pairs. The role of the star, was found more in the less advanced

group compared with the advanced group; (3) there is formal education characteristic

relationship significantly with tv and radio impact behavior, and the formal education

characteristic relationship significantly with newspaper impact behavior. The relationship

significantly between economic class with newspaper impact behavior, and between mass

media ownership with television impact behavior.

There is a significant relation between the education level and the mass media

ownership with the information search behavior. The characteristics of the advanced cattle

farmers group tend to show a negative correlation with the information distribution

behavior. There were no significant differences (p>0,05) between personal characteristics,

interpersonal communication behavior and the usage of mass media with cattle farmer

communication role in communication network. Some characteristics of advanced cattle

farmers were: well educated and of higher economic class, more owned a variety of mass

media, more capable to cons ume information according to their needs, behaving

adventurous ly, daring to bear risks, cosmopolites, having a communication pattern and

commonly friendships among cattle farmer group, it has caused does not act properly to

diffused information; (4) Research results offered several factors, becoming a basic for

developing a communication strategy in cattle farming extension, such as: (i) farmer

personality characteristics, (ii) messages distortion and unavailability of information

(including marketing, price, appropriate technology need, farmer capacity, and access to

capital), (iii) bureaucratic involved (such as: social institution as well as extension,

technology producer and capital accessibility), (iv) involving opinion leader and others

pertinent information source in delivering information.

And extension communication

techniques are (i) extension campaign continuously, (ii) utilizing traditional media and

social learning through mass media interactive and multi directions; employing

communication technique which is able to increase group communication network density

through enhancing cattle farmer institutions and (iii) securing participation based on

approaches acceptable to local social culture.

@

Hak Cipta milik Amiruddin Saleh, tahun 2006

Hak Cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari

Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam

bentuk apapun, baik cetak, fotokopi, microfilm, disket dan sebagainya

TINGKAT PENGGUNAAN MEDIA MASSA DAN PERAN KOMUNIKASI

ANGGOTA KELOMPOK PETERNAK DALAM JARINGAN KOMUNIKASI

PENYULUHAN

AMIRUDDIN SALEH

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Doktor pada

Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Disertasi

:

Tingkat Penggunaan Media Massa dan Peran Komunikasi Anggota

Kelompok Peternak dalam Jaringan Komunikasi Penyuluhan

Nama Mahasiswa : Amiruddin Saleh

NIM

: 965039

Program Studi

: Ilmu Penyuluhan Pembangunan

Disetujui:

1. Komisi Pembimbing

Dr.Ir. Basita Ginting Sugihen, MA

Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro

Ketua

Anggota

Dr. H. Prabowo Tjitropranoto, MSc

Dr. Ir. H. Siswadi, MSc

Anggota Anggota

Diketahui:

2. Ketua Program Studi

3. Dekan Sekolah Pascasarjana

Ilmu Penyuluhan Pembangunan

Dr. Ir. Amri Jahi, MSc

Prof.Dr.Ir. Hj. Syafrida Manuwoto, MSc

Tanggal Ujian: 27 Februari 2006

Tanggal Lulus: Mei 2006

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke khadirat Allah

SWT, karena atas kemurahan-Nya penulis dimampukan untuk merampungkan disertasi

berjudul “Tingkat Penggunaan Media Massa dan Peran Komunikasi Anggota Kelompok

Peternak dalam Jaringan Komunikasi Penyuluhan.” Terima kasih dan penghargaan yang

sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr.Ir. Basita Ginting Sugihen, Prof.Dr.

Sediono M.P. Tjondronegoro, Dr. H. Prabowo Tjitropranoto, M.Sc dan Dr.Ir. H. Siswadi,

M.Sc selaku komisi pembimbing yang telah dengan sabar memberi bimbingan dan

dorongan serta saran dan arahan. Juga kepada Bapak Prof.Dr. H.R. Margono Slamet, M.Sc

dan Prof.Dr. H. Pang S. Asngari yang turut memberikan masukan dan arah disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada Bapak Dr.Ir Sumardjo selaku penguji luar

komisi yang telah memberikan koreksi dan saran untuk perbaikan disertasi ini. Pemberian

solusi dan perkenan Bapak Dr.Ir. Amri Jahi, M.Sc, selaku ketua program studi PPN yang

mengizinkan penulis merampungkan tugas akhir studi Doktor ini tak lupa pula penulis

mengucapkan terima kasih. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Soedijanto Padmowihardjo dan

Dr.Ir. Djuara P. Lubis yang telah berkenan menjadi penguji pada Ujian Sidang Terbuka

disertasi ini, saya pun mengucapkan banyak terima kasih.

Ungkapan terima kasih disampaikan kepada Ayahnda H. Saleh Muhammad

(almarhum) dan Ibunda Hj. Maryam (almarhumah), Bapak mertua H. Abdulah Marzuki

dan Ibu mertua Hj. Dahlia dan seluruh keluarga, istri tercinta Hj. Lailatus Syarifah,

anak-anak: Alyssa Nahla Amir, Ghifary Faisal Amir dan Muhammad Hafidz Syah Amir atas

segala do’a dan kasih sayangnya.

Sementara proses menuju ujian disertasi, sebagian hasil penelitian dari disertasi ini

telah disetujui untuk diterbitkan pada Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Peternakan

MEDIA PETERNAKAN Volume 29 No. 2 Tahun 2006, dan Jurnal Komunikasi dan

Pemberdayaan Komunitas edisi April 2006 yang diterbitkan oleh Departemen Komunikasi

dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB. Semoga disertasi

ini bermanfaat bagi pembaca dan penulisnya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sungai Gerong-Palembang pada tanggal 13 Nopember 1961,

anak bungsu dari tujuh bersaudara pasangan Ibu Hj. Maryam (Almarhumah) dengan Bapak

H. Saleh Muhammad (Alm). Lulus SD Taman Siswa tahun 1973, SMP Bina Utama tahun

1976 dan tanggal 8 Mei 1980 menamatkan Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Palembang.

Pada pertengahan tahun 1980 penulis mendapat kesempatan kuliah di IPB melalui

undangan pola seleksi Proyek Perintis II. Tahun 1981 diterima di Fakultas Peternakan dan

memperoleh beasiswa Yayasan Supersemar, lulus tahun 1984. Tahun 1986 melanjutkan ke

Program Magister Sains pada Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan

Perdesaan (Program Studi KMP) PPS-IPB dengan beasiswa pendidikan dari Yayasan

Ilmu-ilmu Sosial (YIIS), bantuan penelitian dari USAID dan Yayasan Toyota Astra, lulus 1988.

Kesempatan studi doktoral diperoleh tahun 1996 pada Program Studi Ilmu Penyuluhan

Pembangunan di institut yang sama, dengan beasiswa dari Tim Manajemen Program

Doktor (TMPD) Ditjen Dikti dan bantuan penelitian dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

Pengalaman bekerja dimulai tahun 1983 dengan diangkatnya penulis menjadi

Asisten Muda Tidak Tetap mata kuliah “Perubahan Sosial” dan “Penyuluhan” pada

Fakultas Peternakan IPB dan saat ini sebagai Lektor Kepala (Gol. IV/a). Perjalanan karir

penulis di antaranya menjabat sebagai Kepala Humas IPB, Sekretaris Pusat Pendidikan dan

Pelayanan pada Masyarakat LPM-IPB, Sekretaris umum panitia pendirian masjid

Al-Hurriyyah IPB, Sekretaris Program Studi KMP PPS-IPB, dan pernah membantu (sebagai

konsultan/tim leader) kegiatan

community development

dan

capacity building

pada

pengembangan sapi potong di Jawa Barat dan proyek Pengembangan Usaha Tani Ternak di

Kawasan Timur Indonesia (Putkati). Tahun 2005-2006 menjadi konsultan akademik

entrepreneurship

bagi mahasiswa di Universitas Udayana Bali dan Politeknik Negeri

Samarinda Kalimantan timur, mendapat amanah menjadi sekretaris CENTRAS (

Center for

Tropical Animal Studies

: Pusat Studi Hewan Tropis) di Lembaga Penelitian dan

Pemberdayaan Masyarakat IPB. Dalam organisasi profesi penulis tercatat sebagai anggota

Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI), Hanter (Himpunan Alumni Peternakan IPB),

Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembanguna n Indonesia (PAPPI), ketua I kepengurusan

Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FORKAPI) periode 2003-2006.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ………...

DAFTAR GAMBAR ………...

PENDAHULUAN

………...

Latar Belakang

………...

Masalah Penelitian

………...

Tujuan Penelitian

.………...

Kegunaan Penelitian ………...

DEFINISI ISTILAH ……….

TINJAUAN PUSTAKA

………...

Komunikasi dan Masyarakat ………...

Komunikasi Pembangunan dan Komunikasi dalam Masyarakat Desa ……

Komunikasi Pembangunan ………..

Komunikasi dalam Masyarakat Desa …………..……...

Jaringan Komunikasi .………...

Pengertian Jaringan Komunikasi ………..

Proses Pembentukan Jaringan Komunikasi …..…………...

Pengaruh Jaringan Komunikasi terhadap Psikologi dan Perilaku …

Pemuka Pendapat dan Jaringan Komunikasi ………

Analisis Jaringan Komunikasi ………...

Karakteristik Personal ..………...

Perilaku Komunikasi atau Keterdedahan Media Massa ………...

KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS ………..

Kerangka Berpikir

………...

Hipotesis Penelitian ………...

METODE PENELITIAN

………...

Populasi dan Sampel Penelitian ………...

Populasi ………...

Sampel ………...

Desain Penelitian ………...

Data dan Instrumentasi ………...

Data ………...

Instrumentasi ………...

Validitas dan Reliabilitas Instrumen ………..

Pengumpulan Data ………...

Analisis Data ………

Analisis Jalur ………..

Matriks Korelasi ………...

Analisis Biplot ……….

Uji Beda Vektor Nilai Tengah ………

Analisis Diskriminan ………..

Analisis Korespondensi ………

Kerangka Pendekatan Analisis Penelitian ………...

HASIL DAN PEMBAHASAN ..………

Gambaran Umum Lokasi Penelitian ………

Kabupaten Sukabumi ………...

Kabupaten Gunung Kidul dan Sukohardjo ………...

Karakteristik Peternak Sapi Potong ………..

Perilaku Komunikasi Interpersonal dan Keterdedahan Media Massa

Peternak Sapi Potong …………...

Perilaku Komunikasi Interpersonal ...

Keterdedahan Media Massa ...

Peran-peran Komunikasi Anggota Kelompok dalam Jaringan Komunikasi

Penyuluhan Sapi Potong ...

Peranan Individu dalam Jaringan Komunikasi Sapi Potong di Cisitu

Peranan Individu dalam Jaringan Komunikasi Sapi Potong di Surade

Peranan Individu dalam Jaringan Komunikasi Sapi Potong di

Gedangsari ...

Peranan Individu dalam Jaringan Komunikasi Sapi Potong di

Polokarto ...

Distorsi Pesan ...

Pengujian Hipotesis ...

Hubungan Karakteristik Personal dengan Perilaku Keterdedahan

Media Massa ………

Analisis Jaringan Komunikasi Sapi Potong ……….

Hubungan Karakteristik Personal dengan Peran Komunikasi

Anggota Kelompok dalam Jaringan Komunikasi Sapi Potong …..

Hubungan Perilaku Komunikasi Interpersonal dan Peran

Komunika-si Anggota Kelompok dalam Jaringan KomunikaKomunika-si Sapi Potong …

Hubungan Perilaku Keterdedahan Media Massa dengan Peran

Komunikasi Anggota Kelompok dalam Jaringan Komunikasi

Sapi Potong ………...

Hubungan Peran Komunikasi Anggota Kelompok dalam Jaringan

Komunikasi Sapi Potong dengan Distorsi Pesan ………...

Pola Jaringan Komunikasi Antar Anggota Kelompok Peternak Sapi

Potong ………...

Pembahasan Hipotesis ………...

KESIMPULAN DAN SARAN ..………...

Kesimpula n ………...

Saran ………...

DAFTAR PUSTAKA ………...

168

173

173

175

177

DAFTAR TABEL

Halaman

01. Perbedaan komunikasi pembangunan dan komunikasi penunjang

pembangunan ………..………...

02. Perubahan lingkungan komunikasi ………...

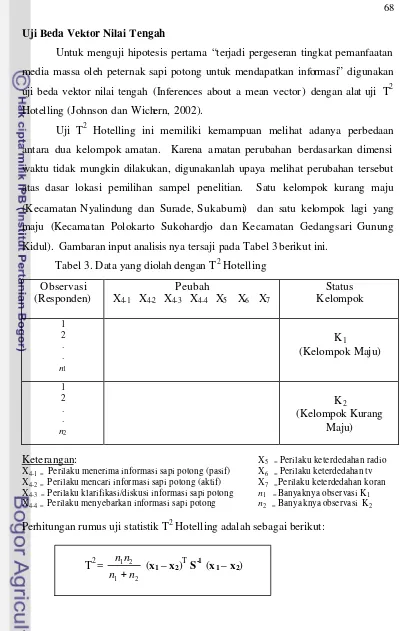

03. Data yang diolah dengan T

2Hotelling ...………...

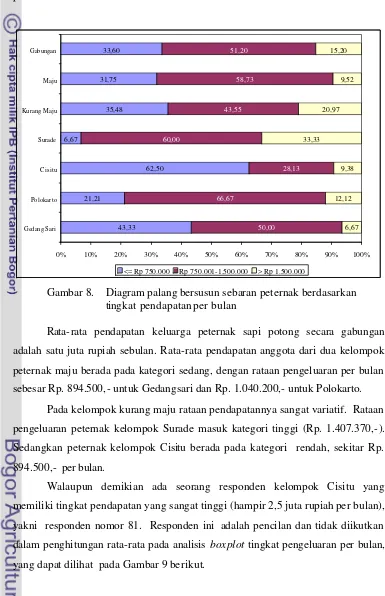

04. Kerangka pendekatan analisis penelitian ………….………..

05. Distribusi penduduk Desa Jagamukti menurut umur ………...

06. Macam pekerjaan pend uduk Desa Jagamukti per kepala keluarga …

07. Macam pekerjaan penduduk Desa Cisitu per kepala keluarga ……..

08. Macam pekerjaan penduduk Desa Ngalang per kepala keluarga …...

09. Distribusi penduduk Desa Mranggen menurut umur dan jenis

kela-min ………

10. Macam pekerjaan pendud uk Desa Mranggen per kepala keluarga …

11. Sebaran responden berdasarkan karakteristik personal di kelompok

kurang maju dan maju (dalam persen) ……….

12. Sebaran responden berdasarkan perilaku komunikasi interpersonal

di kelompok kurang maju dan maju (dalam persen) ……….

13. Sebaran responden berdasarkan macam saluran komunikasi

interpersona l yang menerpa peternak kelompok kurang maju dan

maju (dalam persen) ………

14. Sebaran responden berdasarkan keterdedahan media massa di kelom-

pok kurang maju dan maju (dalam persen) ………...

15. Sebaran responden berdasarkan waktu mendengarkan radio di

kelompok kurang maju dan maju (dalam persen) ………..

16. Sebaran responden berdasarkan preferensi program radio yang

didengar di kelompok kurang maju dan maju (dalam persen) …..

17. Sebaran responden berdasarkan frekuensi membaca suratkabar di

kelompok kurang maju dan ma ju (dalam persen) ………...

xv

25

30

68

73

78

79

80

82

85

86

91

100

101

103

105

106

18. Sebaran responden berdasarkan peran komunikasi anggota kelompok

jaringan komunikasi sapi potong di kelompok kurang maju dan

maju (dalam persen) ……….

19. Sebaran responden berdasarkan distorsi pesan di kelompok peternak

kurang maju dan maju (dalam persen) ……….

20. Perbedaan tingkat pemanfaatan media massa, perilaku pemanfaatan

media interpersonal dan karakteristik personal antara peternak

kelompok kurang maju dan maju …………...

21. Matriks korelasi (Pearson) antar peubah karakteristik personal,

peri-laku pemanfaatan media interpersonal, pemanfaatan media massa,

peran komunikasi dalam jaringan komunikasi sapi potong dan

distorsi pesan ……….

22. Sebaran responden berdasarkan kelas ekonomi pemeran

star

di

kelompok kurang maju dan maju (dalam persen) ………..

23. Sebaran responden berdasarkan kelas ekonomi anggota jaringan

komunikasi sapi potong pemeran

star

monomorfik dan polimorfik di

kelompok kurang maju dan maju (dalam persen) ………..

125

126

131

134

161

165

DAFTAR GAMBAR

Halaman

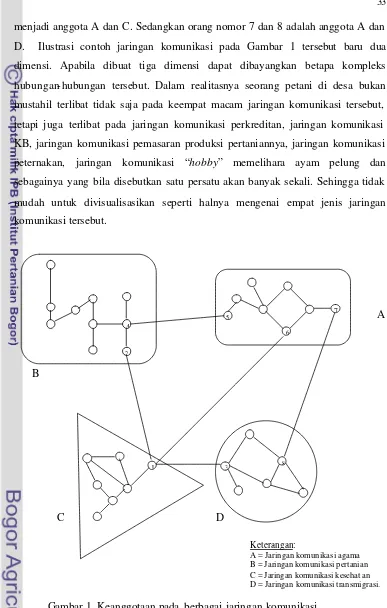

01. Keanggotaan pada berbagai jaringan komunikasi .………..

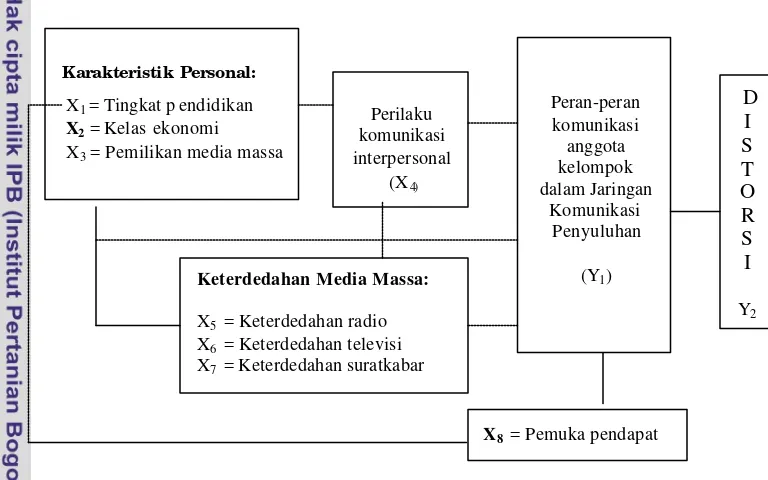

02. Kerangka berpikir model hubungan berbagai peubah penelitian …..

03. Proses pembentukan jaringan komunikasi ………..………….

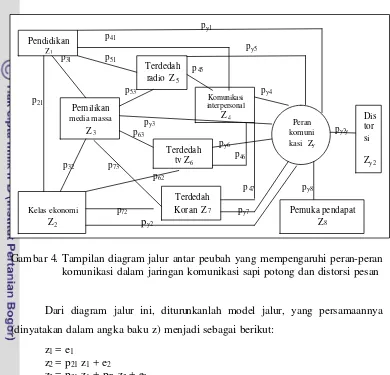

04. Tampilan diagram jalur antar peubah yang mempengaruhi peran-peran

komunikasi dalam jaringan komunikasi sapi potong dan distorsi

pesan ………...

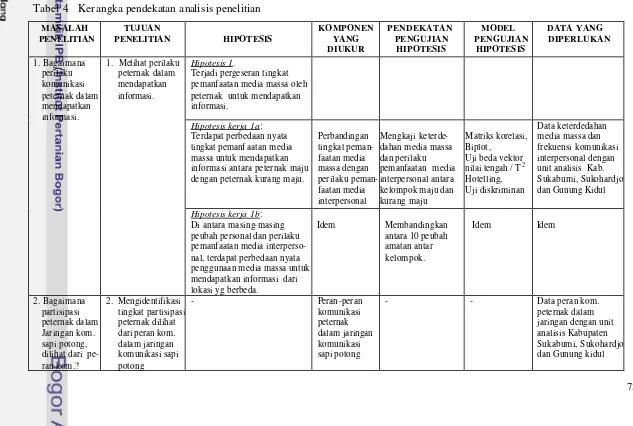

05. Diagram kolom macam kursus yang pernah diikuti ………..

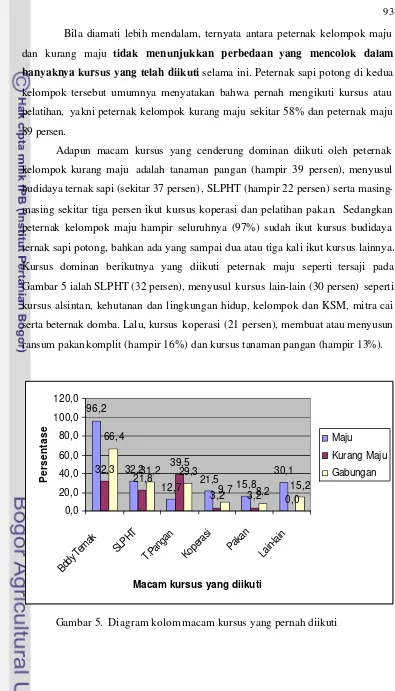

06. Diagram kolom kepemilikan media massa ………...

07. Diagram kotak garis kelas ekonomi peternak per kelompok amatan

08. Diagram palang bersusun sebaran peternak berdasarkan tingkat

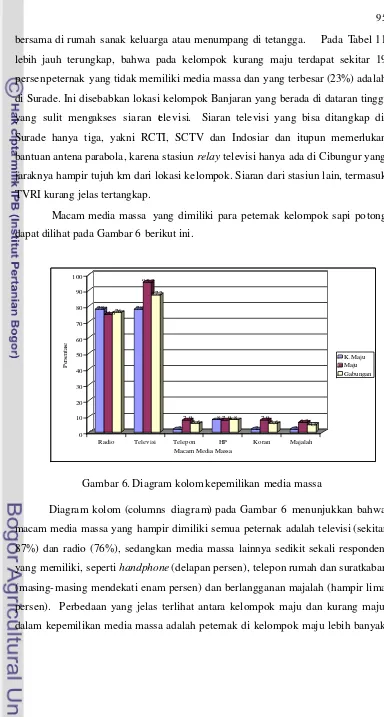

pendapatan per bulan ………...

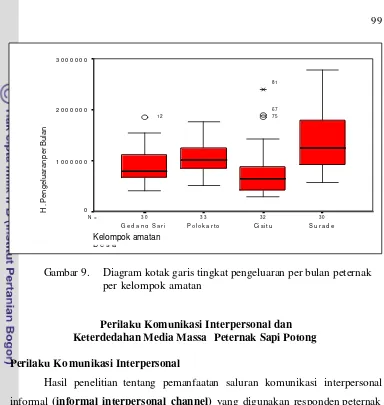

09. Diagram kotak garis tingkat pengeluaran per bulan peternak per

kelompok amatan ………..

10. Diagram kolom kebiasaan menonton televisi ………...

11. Diagram kolom stasiun televisi yang paling sering ditonton peternak

12. Diagram kolom darimana suratkabar diperoleh ………

13a. Sosiogram jaringan komunikasi sapi potong pada kelompok peternak

Cisitu ………...

13b. Sosiogram jaringan komunikasi sapi potong pada kelompok peternak

Surade ………

13c. Sosiogram jaringan komunikasi sapi potong pada kelompok peternak

Gedangsari ………

13d. Sosiogram jaringan komunikasi sapi potong pada kelompok peternak

Polokarto ………...

14. Keragaan umum hasil analisis biplot keterkaitan peubah karakteristik

personal, perilaku komunikasi interpersonal dan keterdedahan media

massa peternak sapi potong ………..

xvii

33

52

53

64

93

95

96

98

99

108

108

111

115

117

120

122

15. Bagan model jalur antar peubah yang mempengaruhi peran

komuni-kasi anggota kelompok jaringan komunikomuni-kasi penyuluhan sapi potong

dan distorsi pesan ………..

16. Keragaan umum keterkaitan peubah perilaku komunikasi

interperso-nal dengan peran komunikasi dalam jaringan komunikasi sapi potong

per desa amatan ………..

17. Keragaan umum keterkaitan peubah keterdedahan media massa

dengan peran komunikasi dalam jaringan komunikasi sapi potong

per desa amatan ………...

18. Keragaan umum keterkaitan peubah perilaku komunikasi

interper-sonal dengan kelas ekonomi peternak anggota kelompok secara

gabungan ………

19. Keragaan hasil analisis korespondensi peubah perilaku

kepemim-pinan komunikasi dengan kelas ekonomi peternak anggota kelompok

secara gabungan ………

20. Keragaan hasil analisis korespondensi peubah perilaku

kepemim-pinan komunikasi dengan kelas ekonomi peternak berdasarkan

kelompok amatan ………..

xviii

141

151

157

160

164

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyuluhan ialah suatu istilah yang secara baku telah digunakan untuk

menunjukkan suatu kegiatan pendidikan non-formal yang semula hanya ditujukan

kepada petani ataupun peternak yang melibatkan diri dalam berbagai kegiatan di

sektor produksi pertanian. Maunder (1972) mengartikan penyuluhan (dari istilah

extension) sebagai suatu layanan atau sistem yang membantu petani, melalui

prosedur-prosedur pendidikan praktis, mengembangkan metode-metode dan

teknik-teknik baru pertanian untuk meningkatkan efisiensi produksi dan

pendapatan serta memperoleh tingkat hidup yang lebih tinggi bagi diri dan

keluarga mereka.

Penyuluhan sebagai pendidikan non-formal, setelah revolusi hijau kurang

menghasilkan kesejahteraan bagi petani kecil. Struktur komunikasi yang

dikembangkan cenderung diganti dari model-model yang mengikuti struktur

komunikasi “guru-murid”/top down, berkembang ke arah pola komunikasi dyadic

dan menjadi struktur komunikasi “petani sebagai partner.” Artinya, kegiatan

penyuluha n berkembang menjadi “saling belajar” dan karena itu fungsi penyuluh

lebih difokuskan pada fasilitator.

Dalam hal ini, penyuluh berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat yang

perlu mengalami proses belajar memperbaiki dirinya sendiri (Slamet, 1992).

Dengan pendidikan non-formal atau penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat di sini hendaknya

jangan dijadikan sebagai obyek pembangunan saja, melainkan harus dilibatkan

sebagai subyek pembangunan yang perlu mengalami suatu proses belajar untuk

mengetahui adanya kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya,

memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memanfaatkan kesempatan itu,

serta mau bertindak memanfaatkan kesempatan memperbaiki kehidupannya.

Asngari (2001) menyebutkan hal ini sebagai upaya empowerment, yakni

memberdayakan SDM-klien sebagai subyek penyuluhan yang aktif

2

mampu berprestasi prima. Untuk itu prakarsa da ri masyarakat petani harus

dirangsang, demikian juga pembangunan kelembagaannya harus diarahkan dan

diawasi cara mereka berkinerja dan melakukan fungsi-fungsinya dengan efektif

dan efisien (Tjondronegoro, 1998).

Malah, kini penyuluh di beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat

petani (community development) dan penyuluhan capacity building (penguatan

kapasitas kelembagaan) berubah fungsi sesuai dengan perkembangan SDM-klien.

Peran penyuluh dalam hal ini menjadi konsultan, dengan sasaran meningkatkan

kelem bagaan masyarakat petani maupun kapasitas SDM-klien, dimana petani

diharapkan aktif mencari, mendapatkan atau meminta advis atau layanan akan

informasi yang dibutuhkan dan aktif mendatangi penyuluh atau mengontak

sumber informasi.

Kegiatan pe nyuluhan sapi potong pun diduga mengalami perubahan

struktur komunikasi. Pola komunikasi bukan lagi berupa penyuluhan “tetesan

minyak”/ SSBM (swasembada bahan makanan) berpola “guru-murid”/top down

atau mengandalkan penyuluhan sistem LAKU (latihan dan kunjungan) yang

berpola dyadic memadukan kepentingan top down dan bottom up dengan

pendekatan komunikasi interpersonal maupun kelompok. Penyuluhan di sini harus

lebih menekankan pada capacity building kepada masyarakat.

Untuk mempercepat kesiapan masyarakat (petani/pe ternak) memasuki era

pasar bebas dan globalisasi di bidang ekonomi, maka pembangunan pertanian,

termasuk usahaternak sapi potong secara bertahap telah melakukan transformasi

rekayasa sistem agribisnis. Transformasi rekayasa sistem agribisnis di sini adalah

upaya membuat perubahan (bentuk, rupa, sifat dan sebagainya) rancangan

perlakuan sistem agribisnis ke arah ideal ditinjau secara ekonomis dan

sosial-budaya. Transformasi rekayasa sistem agribisnis tersebut bertujuan untuk

memicu percepatan kesiapan fisik maupun mental masyarakat petani-peternak

dalam menghadapi pasar bebas dan era globalisasi di bidang ekonomi. Banyak

ilmuwan sosial melihat istilah “rekayasa” terlalu mekanistik, sehingga lebih

melihatnya sebagai proses yang lebih lambat atau bertahap dis ebut “akulturasi”

3

Perubahan rancangan perlakuan pada sistem agribisnis, berarti proses

perubahan berencana dalam pembangunan peternakan sapi potong berwawasan

agribisnis. Di sini penyuluhan ikut memegang peranan penting. Untuk itu perlu

dipikirkan strategi penyuluhan pembangunan peternakan sapi potong yang

bagaimana, yang dapat dijadikan sebagai salah satu upaya menswadayakan

petani-peternak, sehingga lebih berdaya diri dan mampu berprestasi prima.

Dalam upaya ini, kegiatan aspek transformasi rekayasa tersebut lebih difokuskan

sebagai suatu strategi penyuluhan agribisnis sapi potong. Transformasi rekayasa

dalam pengertian tersebut meliputi upaya rekayasa sosial budaya, ekonomi, politik

dan teknologi. Hal ini perlu dipertimbangkan, karena ia merupakan langkah awal

pembenahan upaya pembangunan menuju masyarakat (petani/peternak)

berkualitas dan partisipatif.

Strategi sebagai desain operasional yang digunakan oleh pemerintah untuk

mengimplementasikan kebijakan penyuluhan pertanian dan peternakan pada PJP I

(Pembangunan Jangka Panjang tahap Pertama), lebih kepada alasan kepentingan

percepatan pembangunan karena lebih banyak diorientasikan kepada strategi alih

teknologi (technology delivery strategy) daripada strategi pembangunan perdesaan

(rural development strategy), yang berorientasi penguatan kapasitas kelembagaan

dan pemandirian individu khalayak sasaran penyuluhan. Kenyataan, sampai

sekarang kebijakan penyuluhan masih bersifat “technology delivery system,”

hanya teknologinya yang diubah.

Sejak awal repelita VI, genderang pembangunan peternakan berorientasi

agribisnis sebenarnya telah dikumandangkan dan kini setelah lebih dari lima tahun

implementasi sistem agribisnis dalam pembangunan peternakan ini dilakukan,

diharapkan reorientasi strategi penyuluhan pun sudah dilaksanakan. Yakni dari

penyuluhan peternakan ke penyuluhan agribisnis yang paling tidak meliputi: (1)

penyuluhan teknik budidaya sudah berubah ke total agribisnis, (2) penyuluhan

teknologi ke arah bisnis, (3) penanganan sentralisasi ke desentralisasi dan (4)

sasaran penyuluhan hanya petani-peternak (aspek on -farm/di tingkat infrastruktur)

diperluas ke berbagai jenis sasaran strategis lainnya (aspek off-farm/di tingkat

4

Melihat sasaran strategis penyuluhan yang semakin variatif, maka media

penyuluhan seharusnya tidak hanya berorientasi pemanfaatan saluran komunikasi

interpersonal, tetapi juga mulai intensif menggunakan saluran media massa dan

memfungsikan forum-forum media (farm forum) yang ada di sistem petani (user).

Hal ini terjadi, karena tidak terlepas dari globalisasi informasi yang merupakan

tantangan dan peluang untuk lebih mengefektifkan dan memaksimalkan fungsi

berbagai media penyuluhan (saluran komunikasi). Diharapkan masyarakat sudah

berubah pola komunikasinya. Dimana peternak sudah mampu menyerap dan

menerapkan informasi untuk meningkatkan usahaternaknya, sehingga mendapat

keuntungan yang lebih besar. Kemampuan komunikasi peternak atau masyarakat

perdesaan diharapkan sudah menjadi lebih baik, termasuk telah ada dialog antara

sesama mereka atau antara peternak dengan pemimpin mereka, dan dengan para

penyuluh/agen pembaruan atau dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini telah

terjadi peningkatan kebebasan atau terdedah informasi (selective exposure) dan

transparansi informasi.

Bukti empiris lain menunjukkan bahwa aksesibilitas sarana dan prasarana

komunikasi relatif tersedia di petani, seperti hampir setiap petani di hampir

seluruh wilayah perdesaan memiliki pesawat radio terutama transistor kecil (van

den Ban dan Hawkins, 1999); dan stasiun pemancar radio, terutama swasta dan

radio-radio lokal juga semakin banyak. Pemanfaatan radio bagi komunikasi

pertanian di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1969 hingga kini oleh RRI

(Radio Republik Indonesia) melalui “siaran pertanian/siaran perdesaan.” Setiap

desa/kelurahan di era orde baru pada tahun 80an difasilitas pesawat tele visi dan

dipancarkan siaran program perdesaan/pembangunan pertanian dua kali setiap

minggunya melalui TVRI. Kini Indonesia telah memiliki cakupan tv yang lebih

baik, sudah meningkat stasiun siaran dan jumlah stasiun penerima, termasuk

bermunculannya puluhan televisi swasta (nasional dan lokal) yang turut

menyemarakkan penyampaian pesan pembangunan dengan porsi beragam dan

minim. Di Indonesia proporsi penduduk desa yang menonton televisi sekitar 64,77

persen (BPS, 1994). Proporsi ini terus meningkat, karena kesejahteraan

5

samping program penyebaran tv ke perdesaan yang dilancarkan pemerintah (Jahi,

1993). Dengan kemajuan teknologi informasi dan adanya teknologi satelit

memungkinkan masyarakat menyaksikan siaran melintas antar stasiun tv

negara-negara di dunia (Rusadi, 1991), bahkan masyarakat perdesaan yang berbatasan

langsung dengan negara tetangga, malah terjadi intervensi (terdedah) siaran

tele visi asing dengan mudah (Harmoko, 1992 dan Rusadi, 1991). Aksesibilitas

radio dan tele visi tersebut, serta adanya kebijakan koran masuk desa (KMD)

tentunya memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh informasi sesuai

kebutuhan yang didasarkan pengalaman petani dan/atau hasil temuan penelitian.

Adanya globalisasi informasi, kebebasan dan transparansi informasi, serta

berkembangnya komunikasi antar pe tani dalam mengadopsi teknologi dan

informasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan, maka perlu pembenahan pola

komunikasi dalam penyuluhan agar partisipasi petani dapat semakin ditingkatkan.

Dengan kemampuan peternak menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam

mencari, mendapatkan atau menerima, mengolah dan memanfaatkan peluang

membangun, menyerap serta menerapkan informasi peternakan yang tepat dan

relevan, diharapkan akan berpengaruh positif terhadap tingkat produktivitas.

Berdasarkan hal di atas, masalah utama penelitian ini untuk melihat (1)

sejauhmana telah terjadi perubahan perilaku komunikasi peternak, baik dalam

penggunaan media massa (media exposure) maupun dalam pemanfaatan saluran

media interpersonal; (2) sebagai akibat dari keterbukaan informasi maka

partisipasi peternak dalam gerakan pembangunan juga diharapkan meningkat; dan

(3) aktivitas “self supporting” menggala ng kerja membangun dalam dirinya juga

meningkat melalui jaringan komunikasi sapi potong; dan (4) komunikasi sebagai

gejala sos ial dipengaruhi oleh dua faktor yang dominan, yakni faktor struktural

dan kultural. Salah satu faktor struktural ialah pelapisan sosial yang terbentuk atas

karakteristik personal turut mempengaruhi perilaku komunikasi, baik dalam hal

selective exposure atau keterdedahan (terpaan atau pajanan) terhadap media massa

maupun jaringan komunikasi yang terjadi. Kalaupun hambatan struktural dapat di

6

yang berakibat tidak mau menerima informasi yang terdedah terhadap dirinya.

Dengan demikian upaya mendiseminasikan informasi di kalangan masyarakat

tidak dapat dilakukan dengan mudah apabila kedua faktor tersebut tidak dapat di

atasi. Oleh karena itu, faktor-faktor personal peternak yang dilibatkan dalam

penelitian ini penting juga untuk dikaji.

Fenomena sudah terjadi perubahan penggunaan saluran komunikasi yang

variatif di kalangan peternak ini, perkuat pula oleh pendapat Slamet (1995) yang

menyebutkan bahwa masyarakat petani telah berubah secara nyata, yakni lebih

baik tingkat pendidikannya, lebih mengenal kemajuan, kebutuhan dan

keteram-pilannya telah jauh lebih baik, telah mampu berkomunikasi secara impersonal.

Di samping, telah terjadi perubahan karakteristik personal peternak sebagai akibat

pembangunan pertanian itu sendiri, dimana sudah terbentuk berbagai strata

ko-mersial pada diri petani (Jarmie, 1994; Slamet, 1999). Penelitian Sumardjo (1999)

malah menyebutkan bahwa beberapa petani telah mengarah pada terbentuknya

petani mandiri. Petani komersial dan mandiri ini membuat jejaring komunikasi

sendiri, mencari dan memanfaatkan informasi penyuluhan sesuai kebutuhan.

Masalah Penelitian

Sejak awal dilaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian periode

1945-1959 yang berupa kegiatan mendidik masyarakat desa dengan sistem penyuluhan

pertanian tetesan minyak. Kemudian, periode 1959-1963 menjadi gerakan massa

SSBM (swasembada bahan makanan). Sekitar tahun 1964 tetesan minyak diganti

dengan metode penyuluhan “tumpahan air,” yang ditandai dengan kampanye

besar-besaran di bawah Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM). Dampak

negatif penyuluhan sistem komando ini adalah para petani menjauhi penyuluh.

Periode 1963-1993 dikenal dengan gerakan swasembada beras karena penyuluhan

pertanian diintegrasikan dengan gerakan Bimas/Inmas untuk swasembada pangan

melalui sistem LAKU (latihan dan kunjungan) dan sukses swasembada berasnya

dicapai tahun 1984. Menyusul periode 1993-Sekarang, yang ditandai adanya

perubahan orientasi pendekatan komoditas ke pendekatan agribisnis dan otonomi

7

pemerintah daerah yang menyebabkan dinamika penyuluhan pertanian menurun

drastis. Di tahun 1998 diluncurkan program Gema Palagung 2001, Gema Protekan

2003 dan Gema Proteina 2003, ini pun menuai masalah. Memang, peningkatan

produksi berhasil tetapi meninggalkan masalah utang macet, dan prinsip

penyuluhan dirusak dengan pemberian insentif kepada penyuluh.

Terlihat bahwa penyuluhan hingga saat ini, intinya hanya untuk alih

teknologi dan mengejar peningkatan produksi. Sedangkan kegiatan penyuluhan

pertanian untuk meningkatkan kapasitas manusia (SDM)nya belum dilakukan.

Padahal, di kalangan petani telah banyak terjadi perubahan seperti tingkat

pengetahuan dan pendidikan yang semakin baik, tingkat pendapatan yang

meningkat, semakin tersedianya aksesibilitas sarana dan prasarana komunikasi,

sehingga petani mencari dari sumber lain akan kebutuhan yang mereka perlukan.

Fenomena ini dikuatkan oleh hasil penelitian Puspadi (2002) yang menyebutkan

bahwa telah terjadi perubahan pemenuhan kebutuhan informasi dan perilaku

usahatani yang semakin komersial, dimana akibat relatif tingginya tingkat

pendidikan para petani, perubahan cara belajar petani, makin tingginya kapasitas

inovasi dan informasi para petani, bangkitnya kesadaran petani atas hak-haknya,

perubahan referensi petani, munculnya gejala -gejala relativitas nilai di perdesaan,

makin tingginya otoritas petani dalam pengambilan keputusan, menuntut

perubahan peran, sistem dan paradigma penyuluhan pertanian.

Kalau penelitian Puspadi (2002) melihat pada perubahan pemenuhan

kebutuhan informasi, maka studi ini lebih melihat (pada) perubahan penggunaan

saluran komunikasi dan menentukan pola komunikasi yang paling efektif dalam

penyuluhan serta mengungkapkan distorsi informasi penyuluhan teknologi sapi

potong di sistem user.

Seperti telah disebutkan di atas, telaah komunikasi dalam penelitian ini

adalah telaah yang berkaitan dengan pembangunan. Komunikasi pembangunan

yang dilakukan di Indonesia, seperti halnya di banyak negara berkembang

sebenarnya bukan komunikasi pembangunan yang diungkapkan Schramm dan

Lerner (1976) dari studi penelitiannya di Desa Balgat, Turki, yakni komunikasi

8

diharapkan mampu mengubah sikap, pikiran serta kepribadian tradisional menjadi

modern. Selain itu, komunikasi bukan merupakan alat untuk diseminasi, tetapi

menjadi alat bagi peternak sendiri untuk menentukan saluran komunikas i yang

akan digunakannya dan informasi yang akan diambil. Sehingga, seperti halnya

program pengembangan sapi potong di desa-desa yang umumnya dilaksanakan

dalam situasi dan keadaan mikro berbentuk kampanye dan kaji tindak yang segera

akan diakhiri bila proyek pembangunan telah selesai dilaksanakan (Jayaweera,

1989), tak akan terjadi. Inilah yang mendasari perlunya komunikasi penunjang

pembangunan (KPP). Pendekatan ini bertentangan dengan kondisi pembangunan

selama ini. Melaksanakan KPP pada dasarnya tida k mengubah paradigma

pemba-ngunan itu sendiri. Kegagalan komunikasi dalam pembapemba-ngunan di Indonesia lebih

merupakan kegagalan paradigma pembangunan itu sendiri, yaitu paradigma

pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan fisik. Oleh karena

itu, kegagalan komunikasi dalam pembangunan di Indonesia merupakan

kegagalan komunikasi linear, maka studi-studi komunikasi hendaknya mengacu

pada model komunikasi konvergensi yang memandang proses komunikasi bukan

secara sepihak dari komunikator kepada penerima (user), melainkan suatu proses

berbagi informasi tanpa menunjukkan superioritas salah satu unsur yang terlibat

dalam proses komunikasi. Salah satu penelitian yang mengacu pada model

komunikasi konvergensi tersebut adalah studi mengenai jaringan komunikasi

interpersonal yang menggunakan metode analisis jaringan (Rogers, 1995).

Keuntungan menggunakan metode ini yang menggunakan

hubungan-hubungan interpersonal sebagai unit analisis dibandingkan dengan metode yang

menggunakan individu sebagai unit analisis (survei) ialah dapat dihimpitkannya

struktur sosial yang diambil dari pengkategorian karakteristik personal pada arus

komunikasi. Hal ini memungkinkan kita memahami hubungan antara struktur

sosial dengan arus pesan. Pemahaman ini sangat berguna sebagai masukan untuk

perumusan strategi komunikasi pembangunan, yang sering diabaikan oleh para

ekonom yang merancang pembangunan. Telaah komunikasi yang berkaitan

dengan pembangunan perlu dilakukan, terlebih pada usaha -usaha pemerataan

9

peningkatan pendapatan warga masyarakat, peternak yang hidup di perdesaan.

Untuk itu fokus penelitian ini adalah usaha pemahaman hubungan antara

karakteristik personal, terpaan atau keterdedahan arus informasi (selective

exposure), keterlibatan peran komunikasi peternak sapi potong dalam jaringan

komunikasi dan distorsi informasi. Konsep distorsi yang dimaksud di sini adalah

ketimpangan tingkat informasi antar anggota jaringan komunikasi.

Dari latar belakang dan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan

penelitian utama, yakni “Apakah perilaku komunikasi peternak dalam

penyuluhan sudah tidak sepenuhnya mengandalkan komunikasi

interpersonal?” Dari pertanyaan utama tersebut dan melihat kondisi profil

peternak yang sudah lebih baik (terutama pendidikan dan strata komersial/ kelas

ekonomi), menimbulkan kecenderungan berperilaku komunikasi yang tidak hanya

interpersonal melainkan juga berkomunikasi impersonal sebagai alternatif

pola-pola terdahulu (tetesan minyak/SSBM, LAKU, US.Extension seperti sekolah

lapanga n atau kursus maupun pelatihan). Untuk itu, empat pertanyaan penelitian

yang lebih operasional berikut ini coba dirumuskan sebagai masalah penelitian,

yaitu:

1. Bagaimana perilaku komunikasi peternak dalam mendapatkan informasi?

2. Apa saja peran-peran komunikasi yang dilakukan peternak dalam jaringan

komunikasi sapi potong?

3. Sejauhmana hubungan karakteristik personal (tingkat pendidikan, kelas

ekonomi, kepemilikan media massa) dengan keterdedahan media massa dan

perilaku komunikasi interpersonal; keeratan hubungan karakteristik personal,

keterdedahan media massa dan perilaku komunikasi interpersonal dengan

peran-peran komunikasi peternak dalam jaringan komunikasi sapi potong; dan

keterkaitan hubungan peran komunikasi peternak dalam jaringan komunikasi

sapi potong dengan distorsi informasi?

4. Bagaimana pola jaringan komunikasi antar anggota kelompok peternak sapi

10

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menelusuri dan menganalisis perubahan

proses komunikasi penyampaian informasi penyuluhan pembangunan kepada

masyarakat, berupa program pengembangan sapi potong. Secara spesifik,

tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan studi ini adalah untuk:

1. Melihat perilaku komunikasi peternak dalam mendapatkan informasi.

2. Mengidentifikasi tingkat partisipasi peternak dilihat dari peran-peran

komunikasi dalam jaringan komunikasi sapi potong.

3. Menganalisis hubungan karakteristik personal dengan keterdedahan media

massa dan perilaku komunikasi interpersonal; hubungan karakteristik

personal, keterdedahan media massa dan perilaku komunikasi interpersonal

dengan peran-peran komunikasi peternak dalam jaringan komunikasi sapi

potong; dan hubungan peran komunikasi peternak dalam jaringan komunikasi

sapi potong dengan distorsi pesan.

4. Mengetahui pola jaringan komunikasi antar anggota kelompok peternak sapi

potong.

5. Mendesain strategi/model komunikasi penyuluhan.

Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dicapai, hasil-hasil penelitian ini

diharapkan dapat berguna:

1. Sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan komunikasi dan pembangunan

perdesaan, bagi praktisi bidang komunikasi, penyuluhan, penerangan dan

sebagainya, mengenai kemungkinan efektivitas jaringan komunikasi dapat

digunakan sebagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi

pembangunan. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan

dalam memperbaiki kebijakan komunikasi penyuluhan yang sekarang masih

berlaku.

2. Bagi disiplin ilmu penyuluhan pembangunan, diharapkan hasil penelitian ini

11

masyarakat dan bidang komunikasi pembangunan pada umumnya dan ilmu

penyuluhan pembangunan pertanian bagi masyarakat perdesaan pada

khususnya, dengan memperhatikan beragam permasalahan yang terdapat di

perdesaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

bahan masukan bagi penelitian-penelitian berikutnya terutama dalam

menelaah pengembangan ilmu penyuluhan pembangunan bagi masyarakat

perdesaan.

3. Penelitian ini juga diharapkan untuk dapat menggugah kesadaran pihak-pihak

yang berkecimpung dalam bidang kegiatan sosial, seperti lembaga swadaya

masyarakat (LSM), akan pentingnya penelitian-penelitian komunikasi

12

DEFINISI ISTILAH

Karakteristik personal adalah suatu ciri atau sifat seseorang yang

bersumber dari unsur keturunan dan kemudian berkembang sesuai dengan

perkembangan lingkungan.

1. Karakteristik personal responden terpilih yang dikaji mencakup:

a. Pendidikan formal adalah pendidikan tertinggi yang telah dicapai atau

ditamatkan melalui jenjang sekolah oleh responden pada saat penelitian

dila kukan, diukur berdasarkan skala nominal, yang dikategorikan menjadi

Tidak Tamat/Tidak Lulus SD, Tamat SD dan Tamat Sekolah Lanjutan

(SMP/SMA).

b. Kelas ekonomi, adalah status/kedudukan seseorang di masyarakat dilihat

dari kekayaan materi yang dimilikinya, diukur dengan skala rasio

berdasarkan nilai rupiah kepemilikan barang atau hewan/ternak, seperti:

rumah, tanah, lampu teplok, petromak, mobil (pick up), sepeda motor,

sepeda, mesin jahit, kulkas, jam tangan, radio, tape recorder, tele visi,

telepon/Hp, sapi/kerbau dan kambing/domba , modal usaha, tabungan atau

deposito yang dimiliki saat penelitian dilakukan. Kemudian

dikelompok-kan menjadi tiga kategori, yakni rendah (< Rp. 55 juta), sedang (Rp.

55-110 juta) dan kategori tinggi (di atas Rp. 55-110 juta).

c. Kepemilikan media massa, adalah macam media massa (radio, tele visi,

suratkabar, majalah, bulletin, telepon, Hp, poster/pamlet, booklet, leaflet,

brosur, folders) yang dipunyai saat penelitian dilakukan, diukur dengan

skala nominal dan dikelompokkan menjadi empat kategori, yakni sama

sekali tidak memiliki media massa, punya satu, punya dua dan punya lebih

dari dua media massa.

2 . Perilaku komunikasi interpersonal informal, ialah aktivitas komunikasi

interpersonal yang digunakan responden dalam berinteraksi dengan

orang-orang di dalam dan di luar sistem sosialnya, diukur dengan skala rasio

berdasarkan intensitas/frekuensi kontak atau komunikasi tatap muka

13

pejabat terkait lainnya, pedagang, pemodal dan pendamping, atau dengan

sesama peternak, maupun dengan kontak tani di luar pertemuan kelompok

atau kursus/pelatihan selama sebulan terakhir saat penelitian ini dilaksanakan.

Perilaku komunikasi interpersonal informal ini dilihat berdasarkan perilaku

responden peternak sapi potong dalam (a) menerima, (b) mencari, (c)

mengklarifikasi atau mendiskusikan dan (d) menyebarkan informasi.

3 . Keterdedahan media massa (mass media exposure ) yang dikaji mencakup :

a. Keterdedahan pada siaran radio, adalah aktivitas peternak mendengarkan

siaran radio dalam berbagai acara, yang diukur dengan skala rasio

berdasar kan frekuensi mendengarkan siaran radio dalam seminggu terakhir

saat penelitian dilakukan.

b. Keterdedahan pada tayangan televisi, adalah aktivitas peternak menonton

tayangan televisi dalam berbagai acara, yang diukur dengan skala rasio

berdasarkan frekuensi menont on tayangan televisi dalam seminggu

terakhir saat penelitian dilakukan. Juga diukur acara apa yang ditonton

berdasarkan skala nominal.

c. Keterdedahan pada suratkabar , ialah aktivitas peternak membaca berbagai

media suratkabar (lokal) baik tentang sapi potong maupun masalah umum,

yang diukur dengan skala rasio berdasarkan frekuensi membaca dalam

satu minggu terakhir saat penelitian dilakukan.

4 . Jaringan komunikasi responden yang dikaji dalam penelitian ini diukur

dengan mengajukan pertanyaan sosiometris (kepada siapa peternak tersebut

bertanya, dan dijadikan tempat bertanya oleh anggota kelompok atau peternak

lain tentang informasi sapi potong). Kemudian diukur peran komunikasi

anggota kelompok peternak dalam jaringan komunikasi sapi potong tersebut,

yang dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

a. neglectee, adalah pemeran komunikasi yang pernah membicarakan pesan

penyuluhan sapi potong, tetapi tidak pernah diajak bicara atau dijadikan

14

b. mutual pairs, adalah pe meran komunikasi yang bersifat pilihan timbal

balik (dyadic ) dan hubungan mutual atau saling memilih sebagai tempat

bertanya informasi sapi potong.

c. star, adalah pemeran komunikasi yang menjadikan diri peternak tersebut

sebagai tempat be rtanya dan merupakan pemusatan jalur komunikasi dari

beberapa anggota jaringan dalam klik.

4 . Distorsi pesan ialah tingkat informasi yang dimiliki responden, dikumpulkan

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui salah benarnya

informasi yang dimiliki yang berhubungan dengan berusaha ternak sapi

potong, dengan menggunakan skala rasio. Data mengenai tingkat informasi

ini dikumpulkan melalui butir-butir pertanyaan yang telah diujicobakan

berdasarkan pemenuhan persyaratan koefisien reprodusibilitas dan koefisien

skalabilitas Guttman (Kerlinger, 1986; Nawawi dan Hadari, 1995; Siegel,

1997; Singarimbun dan Effendi, 1995). Secara garis besar butir-butir

pertanyaan yang diajukan meliputi pengertian dan cara berbisnis sapi potong

seperti aspek (a) bibit dan permodalan, (b) pakan konsentra t dan hijauan

makanan ternak, (c) perkandangan/peralatan peternakan, (d) pemeliharaan dan

manajemen, (e) kesehatan ternak dan obat-obatan, (f) reproduksi dan

perkembangbiakan: kawin alam atau IB, (g) pemasaran (h) pascausaha atau

pascapanen dan pemanfaatan limbah serta (i) kemitraan.

5 . Pemuka pendapat, adalah tokoh masyarakat tempat orang-orang bertanya

yang diambil dari kategori peran unisolate anggota kelompok peternak, dalam

hal ini berupa star atau memiliki struktur komunikasi integration dalam

jaringan komunikasi tersebut. Diukur berdasarkan skala nominal, dengan dua

kategori, yakni pemimpin polimorfik apabila pemuka pendapat tersebut

merupakan sumber informasi lebih dari satu jenis informasi dan pemimpin

monomorfik, bila sebagai tempat bertanya hanya satu jenis informasi.

6 . Pergeseran tingkat pemanfaatan media massa ialah perubahan yang

diindikasikan oleh perbedaan penggunaan media komunikasi massa (radio,

televisi dan suratkabar) oleh peternak maju dibandingkan dengan yang kurang

15

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi dan Masyarakat

Komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pesan oleh

komunikator kepada komunikan (Berlo, 1960). Konsep komunikasi ini berasal

dari bahasa latin, yaitu communicare yang secara harfiah berarti berpartisipasi

atau memberitahukan; bisa juga berasal dari kata communis yang berarti milik

bersama (kebersamaan). Komunikasi dianggap sebagai suatu proses berbagi

informasi untuk mencapai saling pengertian atau kebersamaan (Rogers , 1986;

Kincaid dan Schramm, 1987). Hybels dan Weaver II (1998) menambahkan

bahwa komunikasi itu bukan saja proses orang-orang berbagi informasi,

melainkan juga ide (gagasan) dan perasaan. Se lanjutnya Rogers mengemukakan

bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana para partisipan saling

mengembangkan dan membagi informasi antara satu dengan lainnya untuk

mencapai suatu pemahaman bersama (Rogers, 1995). Di sini tersirat pengertian

bahwa antara satu partisipan dengan partisipan lainnya masing-masing menyadari

kekurangannya atas informa si-informasi yang lengkap mengenai suatu isu. Karena

itu penting untuk mengkomunikasikan pengetahuan-pengetahuan antara satu

dengan yang lain untuk membangun suatu pemahaman bersama yang sempurna.

Effendy (2001) menambahkan bahwa komunikasi di sini merupa kan proses

penyampaian pikiran atau perasaan seseorang (komunikator) kepada orang lain

(komunikan). Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini dan lain sebagainya

yang muncul dari benaknya. Sedang perasaan bisa merupakan keyakinan,

kepastian, keragu-raguan dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati.

Komunikasi mengacu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan

menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan (noise), terjadi dalam suatu

konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kese mpatan untuk

melakukan umpan balik (Devito, 1997).

Baik Miller (1986), Hovland (Effendy, 2000) maupun Mulyana dan

Rakhmat (2001) melih at komunikasi sebagai proses mengubah perilaku

16

pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui saluran tertentu dengan efek

tertentu (Effendy, 2000; Laswell, 1976). Hal ini sejalan dengan pemikiran Slamet

(2003) yang melihat kegiatan komunikasi pembangunan (development

communication) sebagai aktivitas penyuluhan pertanian (agricultural extension

atau extension education), karena pada dasarnya tiga istilah itu semua mengacu

pada disiplin ilmu yang sama. Di sini beliau menyatakan bahwa tujuan

penyuluhan pertanian yang sebenarnya adalah perubahan perila ku kelompok

sasaran (Slamet, 1978). Mardikanto (1993) menegaskan melalui penyuluhan

pertanian ingin dicapai suatu masyarakat yang memiliki pengetahuan luas,

memiliki sikap yang progresif untuk melakukan perubahan dan inovatif terhadap

informasi baru, serta terampil dan mampu berswadaya untuk mewujudkan

keinginan dan harapan demi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dijelaskan bahwa proses komunikasi antara lain terdiri dari

model komunikasi lin ea r dan relational. Dalam model linear, informasi yang

berasal dari sumber disebut pesan dan yang berasal dari penerima disebut umpan

balik. Di sini penerima hanya memberikan umpan balik kepada sumber, tetapi

tidak menciptakan dan meneruskan pesan-pesannya. Model komunikasi seperti ini

biasanya terjadi secara vertikal. Dalam model komunikasi relational, setiap

partisipan komunikasi dapat saling meneruskan atau memberikan pesan baru

karena setiap pesan dapat dipakai sebagai perangsang untuk mendapat umpan

balik dari pesan-pesan sebelumnya. Proses komunikasi ini tidak terhenti sesudah

terdapat umpan balik, melainkan kembali ke peserta pertama kemudian peserta

tersebut menyusun pesan yang baru lagi (Kincaid dan Schramm, 1987). Dengan

demikian dalam model ini proses komunikasi berlangsung bolak-balik, yang

menur ut Effendy (2001) dikenal sebagai two -way traffic communication atau

komunikasi dua arah. Rahim (Depari dan MacAndrew s, 1998) menyebutkan

bahwa arah komunikasi dalam pembangunan desa biasanya mengalir dari atas

yang bersumber pada perencana pembangunan ata u pejabat daerah. Selain itu arus

17

Ruben dalam Muhammad (2000) mendefinisikan komunikasi manusia

adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompok,

dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirim dan

menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain.

Sendjaja et al. (1994) sepakat melihat komunikasi sebagai sebuah tindakan untuk

berbagi informasi, gagasan ataupun pendapat dari setiap partisipan komunikasi

yang terlibat di dalamnya guna mencapai kebersamaan makna. Tindakan

komunikasi tersebut dapat dilakukan dalam beragam konteks. Konteks

komunikasi tersebut menurut Tubbs dan Moss (2000) terdiri dari komunikasi dua

orang, wawancara, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik, komunikasi

organisasi, komunikasi massa dan komunikasi antarbudaya.

Komunikasi yang diartikan sebagai suatu proses dimana informasi terbagi,

lebih lanjut ditambahkan oleh Middleton (1980) bahwa proses ini sering disebut

juga sebagai jaring-jaring masyarakat (web of society) dimana individu, kelompok

dan pranata-pranata diatur bersama untuk membentuk suatu masyarakat.

Middleton pun menjelaskan bahwa sebagai suatu proses yang luas, komunikasi

melibatkan beberapa fungsi, seperti memberi dan menerima informasi,

mempengaruhi dan dipengaruhi, belajar dan mengajar, menghibur dan dihibur.

Pernyataan Middleton ini pernah disinggung oleh Rao (1966) yang pernah

menjadi anggota Departemen Komunikasi Massa UNESCO yang mengemukakan

bahwa komunikasi lebih mengacu pada proses sosial, yakni arus informasi,

peredaran pengetahuan dan gagasan-gagasan dalam masyarakat, pengembangan

dan internalisasi pikiran.

Fungsi komunikasi menurut Laswell adalah (1) pengamatan terhadap

lingkungan, (2) penghubung bagian-bagian yang ada di dalam masyarakat agar

masyarakat dapat memberi respons terhadap lingkungan tersebut dan (3)

pemindahan warisan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya (Laswell,

1976). Konsep pengamatan terhadap lingkungan mengandung arti proses

mengumpulkan dan mendistribusikan “informasi” mengenai peristiwa-peristiwa

yang terjadi dalam suatu lingkungan, baik yang berasal dari dalam maupun dari

18

mengandung arti melakukan interpretasi terhadap informasi mengenai lingkungan,

dan selanjutnya memberitahukan cara -cara memberikan reaksi terhadap apa yang

terjadi. Sedangkan konsep pemindahan warisan sos ial dari satu generasi ke

generasi yang berikutnya berfokus pada mengkomunikasikan pengetahuan,

nilai-nilai dan norma-norma sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kegiatan

yang terakhir ini dikenal dengan sebutan pendidikan (Wright, 1986).

Ketiga fungsi komunikasi tersebut harus dijalankan seluruhnya. Bila salah

satu fungsi komunikasi itu terhambat, maka perkembangan masyarakat tidak akan

berjalan secara wajar, dan pada gilirannya akan menimbulkan

kekacauan-kekacauan yang merusak masyarakat itu sendiri. Dalam melaksanakan ketiga

macam fungsi komunikasi tersebut, ada perbedaan antara cara yang digunakan

oleh masyarakat yang sederhana dan oleh masyarakat yang maju.

Komunikasi dalam masyarakat sederhana atau primitif cenderung

berlangsung secara tatap muka. Misalnya mereka merasa perlu berkomunikasi

antar sesamanya, baik waktu bermain maupun waktu beristirahat, berkumpul di

goa untuk melawan hawa dingin atau berlindung dari bahaya. Kelompok

masyarakat primitif ini juga menunjuk seorang penjaga yang bertugas mengawasi

keadaan sekeliling dan segera memberikan laporan bila musuh datang atau

memberi tahu bila ada binatang buruan yang dapat dijadikan bahan makanan

muncul. Informasi yang sampai pada masyarakat yang tinggal di goa ini, dipakai

untuk membuat keputusan mengenai hal yang harus dilakukan. Pemimpin atau

dewan pimpinan harus membuat keputusan setelah melakukan tukar-menukar

pendapat. Pimpinan kemudian menjelaskan situasi, mengeluarkan perintah dan

membagi tanggung jawab. Kebijakan yang diambil dalam masyarakat primitif

dapat juga didasarkan atas kepercayaan, kebiasaan atau hukum yang berlaku di

masyarakat tersebut. Jadi kewajiban penting yang harus dilakukan oleh

masyarakat ini adalah mengajarkan kepercayaan, kebiasaan, hukum dan

keterampilan-keterampilan baru yang dibutuhkan oleh masyarakat yang masih

muda. Orang tua mengajari anak-anak mereka, orang yang lebih tua dan pemuka

agama mengajari orang-orang yang sudah dewasa. Peranan komunikasi yang

19

penjagaan (melakukan pengawasan terhadap alam sekeliling dan melaporkannya),

peranan kebijaksanaan (memutuskan kebijakan yang perlu diambil, memimpin

dan mengatur), dan peranan mengajar agar masyarakatnya mempunyai

keterampilan dan kepercayaan yang dipandang bernilai oleh masyarakat yang

bersa ngkutan. Di samping fungsi komunikasi formal tersebut, ada fungsi

komunikasi yang bersifat tidak formal, yaitu percakapan antar mereka sehari-hari.

Seperti mengungkapkan ekspresi cinta, persahabatan, menantang, berargumen dan

bertukar pikiran, barter dan perdagangan, menari, menyanyi, bercerita dan

melakukan komunikasi informal lainnya, memberi warna dan daya pengikat

masyarakat tersebut (Schramm, 1964).

Pada masyarakat maju atau masyarakat yang mempunyai peradaban tinggi

jangkauan komunikasi sangat luas. Aktivitas yang semula tidak formal dan santai

telah diformalkan. Sesuatu yang semula cukup ditangani oleh seorang atau

beberapa orang, sekarang diperlukan suatu lembaga sosial tersendiri untuk

menanganinya dengan memasukkan pula mesin-mesin ke dalam proses

komunikasi. Mesin-mesin digunakan untuk melihat, mendengar, berbicara dan

menulis dengan kemampuan jangkauan kerja yang sangat tinggi. Di lingkungan

mesin-mesin ini muncul pula institusi komunikasi yang sangat besar yang disebut

media massa. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa fungsi dasar komunikasi sendiri

tetap sama. Pekerjaan mengawasi lingkungan sekarang ditugaskan kepada media

massa. Pekerjaan yang membutuhkan konsensus, pembuatan kebijakan, dan

pengarahan tindakan-tindakan terutama menjadi tugas pemerintah. Organisasi

seperti partai politik dan media massa telah masuk jauh ke dalam proses

pembentukan opini dan tindakan. Tugas yang semula dilakukan oleh suatu

kelompok kecil dalam suatu percakapan singkat, sekarang menjadi diskusi

berbulan-bulan, yang melibatkan beratus-ratus ribu atau bahkan berjuta -juta

manusia dan mungkin memerlukan kampanye berskala nasional. Namun, esensi

kewajiban mereka tetap sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat sederhana,

yaitu memutuskan kebijakan dan memimpin. Kewajiban melakukan proses

sosialisasi terhadap anggota masyarakat dibebankan kepada sekolah dan media

20

ensiklopedi. Kebutuhan akan pengetahuan dan latihan tidak hanya tersedia

terbatas untuk anak-anak, melainkan juga untuk orang dewasa berupa lembaga

dan instruksi khusus, misalnya penyuluh pertanian, petugas peneliti dan

universitas , penyalur (dealer) penyediaan sarana, perbankan maupun lembaga

swadaya masyaraka t (LSM). Organisasi ini disebut “pelayanan informasi”

(Lionberger dan Gwin, 1982). Seluruhnya menjadi makin kompleks dan makin

canggih. Namun esensinya tetap sama, yaitu keperluan akan pelayanan informasi

(Schramm, 1964).

Di banyak desa di Indonesia, media komunikasi tradisional masih sering

dijumpai. Ketika sewaktu-waktu akan mengumpulkan warga masyarakat, cukup

dengan membunyikan kentongan yang dipukul dengan cara tertentu (kode) yang

berarti ada bahaya ataupun keadaan aman. Pertunjukan kesenian, se lain sebagai

alat hiburan juga merupakan sumber nilai-nilai atau petuah untuk menghadapi

berbagai masalah kehidupan yang mengarus melalui dialog ataupun perilaku yang

diperdengarkan dan dipertunjukan dalam kesenian seperti nyanyian rakyat, tarian

rakyat, musik instrumental rakyat dan drama rakyat. Menurut Jahi (1993) media

tradisional yang dekat dengan rakyat sangat efektif untuk menyampaikan pesan

pembangunan.