ANALISIS PEWILAYAHAN, HIRARKI,

KOMODITAS UNGGULAN DAN PARTISIPASI

MASYARAKAT PADA KAWASAN AGROPOLITAN

(Studi Kasus di Bungakondang Kabupaten Purbalingga)

BUDI BASKORO

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Analisis Pewilayahan, Hirarki, Komoditas Unggulan dan Partisipasi Masyarakat pada Kawasan Agropolitan (Studi Kasus di Bungakondang Kabupaten Purbalingga) adalah karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Februari 2007

ABSTRAK

BUDI BASKORO. Analisis Pewilayahan, Hirarki, Komoditas Unggulan dan Partisipasi Masyarakat pada Kawasan Agropolitan (Studi Kasus di Bungakondang Kabupaten Purbalingga). Dibimbing oleh: ERNAN RUSTIADI dan DWI PUTRO TEJO BASKORO

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan dengan pembangunan fasilitas pelayanan standar perkotaan di wilayah perdesaan serta memandang wilayah perdesaan sebagai potensi kegiatan ekonomi. Kawasan agropolitan mempunyai karakteristik antara lain : 1) memiliki potensi fisik dan daya dukung sebagai kawasan pertanian, 2) memiliki sektor dan komoditas unggulan, 3) luas kawasan dan pend uduk mencapai economic of scale dan economic of scope, 4) memiliki pusat pelayanan skala kota kecil yang terintegrasi fungsional dengan kawasan produksi di sekitarnya, 5) sistem penataan ruang kawasan yang terencana dan terkendali. Kawasan agropolitan Bungakondang Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu program pengembangan kawasan yang dimulai tahun 2005. Tujuan umum dari penelitian ini adalah memberikan arahan pengembangan kawasan agropolitan Bungakondang, sedangkan tujuan khususnya adalah 1) menentukan pewilayahan kawasan pertanian, 2) menentukan pusat pertumbuhan dan pelayanan, 3) menentukan sektor dan komoditas unggulan, dan 4) mengetahui persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pengembangan kawasan agropolitan Bungakondang serta faktor yang mempengaruhinya.

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 1) analisis spasial dengan Sistem Informasi Geografi, 2) analisis skalogram, 3) analisis shift share, 4) analisis Location Quotient/LQ, Localization Index/LI, Specialization Indeks/SI, R/C ratio serta analisis deskriptif pasar agribisnis, 5) analisis statistik non parametrik chi-square.

© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2007 Hak cipta dilindungi

ANALISIS PEWILAYAHAN, HIRARKI,

KOMODITAS UNGGULAN DAN PARTISIPASI

MASYARAKAT PADA KAWASAN AGROPOLITAN

(Studi Kasus di Bungakondang Kabupaten Purbalingga)

BUDI BASKORO

Tesis

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Analisis Pewilayahan, Hirarki, Komoditas Unggulan dan Partisipasi Masyarakat pada Kawasan Agropolitan (Studi Kasus di Bungakondang Kabupaten Purbalingga)

Nama : Budi Baskoro NRP : A 253050114

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr Dr. Ir. Dwi Putro Tejo Baskoro, MSc

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu Perencanaan Wilayah

Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Purbalingga Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Desember 1971 dari Ayah yang bernama (Alm.) Mahmud dan Ibu yang bernama (Alm.) Kasmini. Penulis merupakan putra pertama dari tiga bersaudara.

Tahun 1990 penulis lulus dari SMA Negeri Purbalingga dan melanjutkan ke Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Lulus program sarjana pada tahun 1996. Tahun 1998 penulis diterima sebagai PNS pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan ditempatkan sebagai staf pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2005, saat menempuh pendidikan pascasarjana ini. Penulis menikah dengan Isti Handayani dan telah dikaruniai dua orang anak.

“Pada semua lingkup kehidupan, kita menemukan sistem-sistem kehidupan yang berkaitan dengan sistem kehidupan lain

serta jaringan-jaringan yang bergantung pada jaringan lain. Batas sistem-sistem kehidupan bukan merupakan batas pemisah, melainkan hanyalah batas identitas saja. Semua sistem-sistem kehidupan berinteraksi satu sama lain dan saling berbagi sumber daya melewati batas-batas tersebut.”

- Fritjof Capra -

Yang kucinta:

PRAKATA

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunianya, sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 1. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr dan Dr. Ir. Dwi Putro Tejo Baskoro sebagai

dosen pembimbing.

2. Staf pengajar dan manajemen Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB. 3. Pusbindiklatren Bappenas atas kesempatan beasiswa yang diberikan.

4. Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan izin belajar. 5. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan

dukungan bagi penulis untuk melanjutkan tugas belajar. 6. Teman-teman mahasiswa PS-PWL IPB angkatan 2005.

7. Semua pihak yang berperan dan proses pengajaran dan penulisan karya ilmiah ini.

Terima kasih tak terhingga kepada isteri dan anak-anak tercinta atas doa-doanya serta sabar berjauhan di Purbalingga. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia atas segala pengorbanan yang ada.

Semoga karya tulis ini bermanfaat bermanfaat bagi kahzanah ilmu, terutama dalam perencanaan wilayah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Bogor, Februari 2007

DAFTAR ISI

halaman

DAFTAR TABEL ………. xii

DAFTAR GAMBAR ……… xiv

DAFTAR LAMPIRAN ………. xv

PENDAHULUAN Latar Belakang ………... 1

Perumusan Masalah ……… 6

Ruang Lingkup Wilayah Penelitian ……… 10

Tujuan dan Manfaat Studi ………... 11

TINJAUAN PUSTAKA Wilayah ………... 12

Pengembangan Wilayah ……….. 15

Kesenjangan Wilayah dan Interregional Linkage ………... 16

Pengembangan Kawasan Agropolitan ……… 19

Persepsi dan Partisipasi Masyarakat ... 22

METODOLOGI PENELITAN Lokasi dan Waktu Penelitian ………. 25

Rancangan Penelitian 25 Metode Pengumpulan Data ……… 26

Jenis dan Sumber Data ……… 27

Metode analisis ...……….. 30

Analisis Kemampuan dan Kesesuaian Lahan ... 30

Analisis Pusat pertumbuhan dan Pusat Pelayanan ... 31

Analisis Sektor Unggulan ... 33

Analisis Komoditas Unggulan ... 35

Analisis Persepsi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat serta Faktor yang mempengaruhinya ... 38 KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN Kabupaten Purbalingga ... 42

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan dan Kesesuaian Lahan ... 50

Penentuan Pusat Pertumbuhan dan Pusat Pelayanan ... 57

Identifikasi Sektor Unggulan ... 68

Identifikasi Komoditas Unggulan ... 74

Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan serta Faktor yang Mempengaruhinya ... 84 Arahan Pengembangan Kawasan Agropolitan Bungakondang ... 96

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 107

Saran ... 109

DAFTAR PUSTAKA ... 110

DAFTAR TABEL

halaman

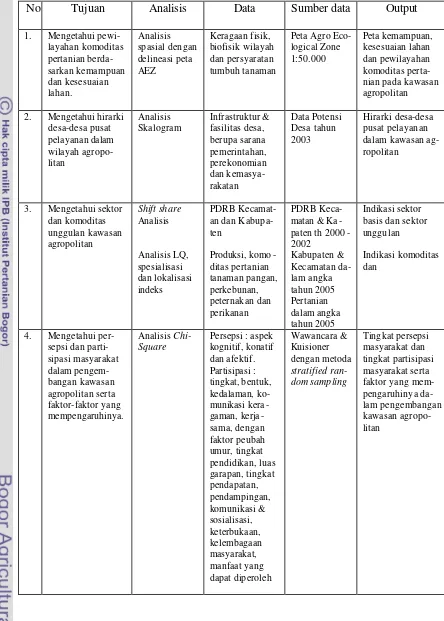

1 Tujuan, metode analisis, data, sumber data dan output ... 28

2 Skalogram kawasan agropolitan ... 32

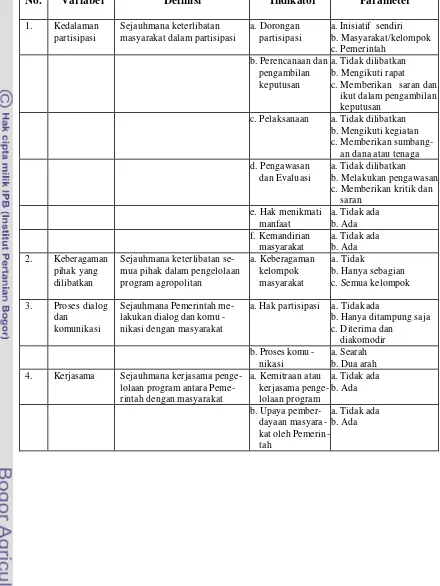

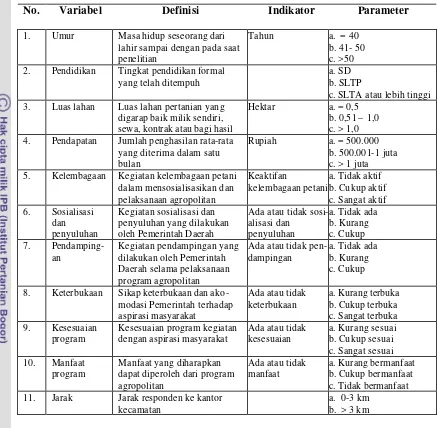

3 Definisi operasional variabel tingkat partisipasi ... 40

4 Definisi operasional variabel yang mempengaruhi tingkat partisipasi .... 41

5 Penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga ... 43

6 Jenis tanah di Kabupaten Purbalingga ... 44

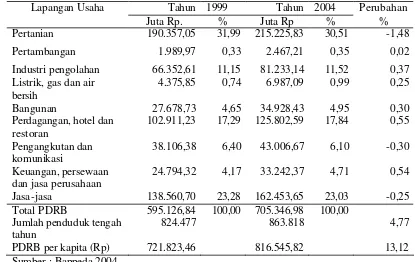

7 Perkembangan PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 1999-2004 ... 44

8 PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Purbalingga tahun 1999 dan 2004 ... 45

9 PDRB kecamatan-kecamatan dalam kawasan Agropolitan tahun 2002 .... 46

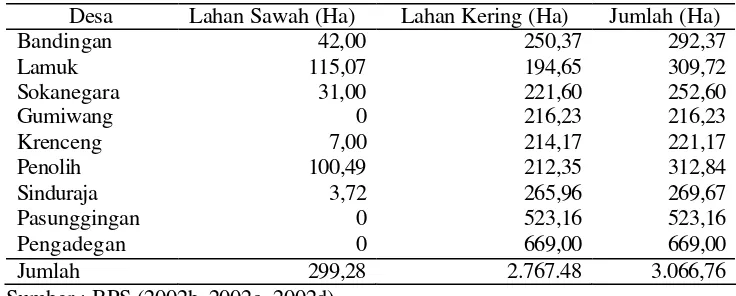

10 Pembagian lahan di kawasan pengembangan utama Bukateja ... 47

11 Pembagian lahan di kawasan pengembangan Cipawon ... 48

12 Pembagian lahan di kawasan pengembangan Bandingan ... 48

13 Pembagian lahan di kawasan pengembangan Kejobong ... 49

14 Tabulasi kelas kesesuaian lahan terhadap beragam komoditas pada kawasan agropolitan Bungakondang ... 53

15 Pewilayahan pertanian pada kawasan agropolitan Bungakondang ... 56

16 Hasil analisis skalogram berdasarkan indeks perkembangan desa terstandarisasi ... 60

17 Rerata indeks perkembangan kawasan pengembangan ... 62

18 Ranking hirarki desa-desa dalam kawasan agropolitan berdasarkan hasil penelitian dan master plan ... 64

19 Wilayah kawasan pengembangan agropolitan berdasarkan masterplan .... 65

20 Wilayah kawasan pengembangan berdasarkan analisis skalogram ... 65

21 Hasil analisis shift share atas dasar PDRB kawasan agropolitan Bungakondang tahun 2000 dan 2002 ... 69

22 Kontribusi sektor terhadap PDRB kawasan agropolitan Bungakondang tahun 2000 dan 2002 ... 70

23. Sektor perekonomian yang termasuk sektor unggulan kawasan agropolitan Bungakondang ... 71

25 Tenaga kerja sektor pertanian tahun 2000 dan 2002 ... 72

26 Hasil analisis LQ untuk komoditas pertanian ... 76

27 Hasil analisis LI terhadap komoditas pertanian ... 77

28 Hasil analisis SI kawasan agropolitan Bungakondang ... 78

29 Komposisi responden penelitian ………. 86

30 Hasil tabulasi tingkat persepsi responden ……... 87

31 Persepsi responden berdasarkan lokasi tempat tinggal dan komoditas yang dibudidayakan ……… 88

32 Hasil analisis chi square hubungan antara lokasi dan komoditas dengan persepsi ……….. 88

33 Hasil tabulasi tingkat partisipasi responden ………. 90

34 Tingkat partisipasi responden terhadap faktor yang mempengaruhinya ... 91

DAFTAR GAMBAR

halaman

1 Kerangka klasifikasi konsep wilayah ... 13

2 Peta lokasi penelitian ... 25

3 Diagram alir penelitian ... 29

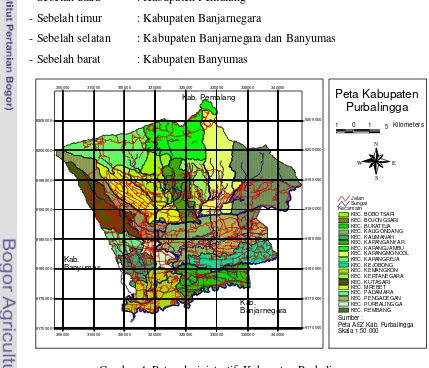

4 Peta administrasi Kabupaten Purbalingga ... 42

5 Peta kawasan agropolitan Bungakondang ... 46

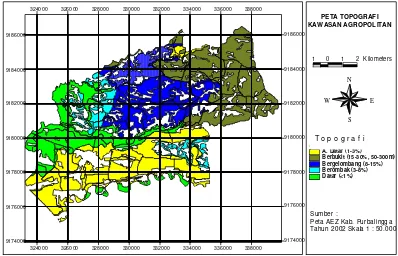

6 Peta topografi kawasan agropolitan Bungakondang ... 52

7 Peta penggunaan lahan kawasan agropolitan Bungakondang ... 52

8 Peta pewilayahan pertanian kawasan agropolitan Bungakondang ... 56

9 Peta orde hirarki kawasan agropolitan Bungakondang ... 63

10 Peta zonasi penataan ruang kawasan agropolitan Bungakondang ... 99

11 Peta kelas kesesuaian lahan komoditas padi sawah ... 100

12 Peta kelas kesesuaian lahan komoditas jeruk ... 101

13 Peta kelas kesesuaian lahan komoditas melati gambir ... 102

DAFTAR LAMPIRAN

halaman

1 Peta kelas kesesuaian lahan untuk beragam komoditas pada kawasan agropolitan Bungakondang ...

115

2 Hasil analisis skalogram ... 122

3 PDRB kecamatan dalam kawasan agropolitan bungakondang tahun 2000 dan 2002 ... 129 4 Analisis komoditas unggulan sub sektor pertanian tanaman pangan .. 131

5 Analisis komoditas unggulan sub sektor perkebunan ... 132

6 Analisis komoditas unggulan sub sektor peternakan ... 133

7 Analisis komoditas unggulan sub sektor perikanan ... 135

8 Analisis usaha tani komoditas unggulan ... 136

9 Kuisioner persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat ... 138

10 Daftar responden kelompok tani sampel ... 147

11 Analisis persepsi responden terhadap program agropolitan ... 148 12 Analisis tingkat partisipasi responden dan faktor yang

mempengaruhinya ...

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Strategi pembangunan dengan pusat pertumbuhan didasarkan pada asumsi bahwa pembangunan dimulai pada beberapa sektor yang dinamis dan pada wilayah tertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas (spread effect) dan dampak ganda (multiplier effect) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas (Stohr 1981 dalam Mercado 2002). Menurut Adell (1999) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat dipacu dengan investasi yang besar dan intensif pada sektor industri dan dengan pembangunan sarana prasarana yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. O leh karena itu pembangunan banyak diartikan sebagai proses industrialisasi dan urbanisasi. Strategi pusat pertumbuhan ini juga berhubungan dengan pertimbangan prioritas anggaran pembangunan pada efisiensi ekonomi dan multiplier yang harus tinggi (Harun 2006). Diharapkan strategi ini mampu memberikan dampak penetesan ke bawah (tricle down effect) dari hasil pembangunan tersebut ke sektor lain dan kawasan lainnya, terutama ke kawasan perdesaan. Proses trickle down effect dengan sendirinya akan terjadi ketika kesejahteraan di perkotaan tercapai dan dimulai dari level yang tinggi seperti kawasan perkotaan ke kawasan yang lebih rendah seperti kawasan hinterland dan perdesaan melalui mekanisme hirarki perkotaan (Stohr 1981 dalam Mercado 2002).

manusia dengan tingkat pend idikan yang rendah, kemiskinan dan infrastruktur yang terbatas. Pembangunan sektor industri di perkotaan maupun di dalam rural enclave tidak memberikan dampak multiplier tenaga kerja dan pendapatan kepada sektor urban informal dan mayoritas penduduk di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia bekerja pada sektor pertanian, dari total penduduk miskin yang berjumlah 37-38 juta jiwa, sebanyak 68 % merupakan kelompok penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani. Oleh karena sektor pertanian berada di wilayah perdesaan maka sebagian besar penduduk miskin tersebut juga bertempat tinggal di perdesaan, sebagaimana situasi shared poverty dan involusi pertanian di perdesaan yang digambarkan oleh Cliford Geertz dalam Andry (2006).

Kegagalan proses pembangunan dengan pusat pertumbuhan, mendorong Pemerintah berusaha untuk mengubah paradigma pembangunan ekonomi dengan melakukan desentralisasi ekonomi, pemberian otonomi daerah, ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta penguatan sektor pertanian. Paradigma pembangunan ini memberikan justifikasi tentang pentingnya pemerataan dan keberimbangan, yaitu bahwa pembangunan diarahkan pada tercapainya pemerataan dan keberimbangan yang akan mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan.

pertanian sekaligus meningkatkan penghasilan masyarakat perdesaan yang ke-mudian dapat dipergunakan untuk membeli barang manufaktur hasil industri di perkotaan (UNDP 2000).

Kenyataan telah membuktikan bahwa peran strategis sektor pertanian sebagai fundamental ekonomi. Sektor pertanian juga merupakan penyumbang terbanyak pada angkatan kerja, sehingga pembangunan sektor pertanian memberikan pemerataan kesejahteraan pada masyarakat banyak. Pekerja sektor pertanian pada tahun 2005 mencapai 41.814.197 orang atau 44% dari jumlah angkatan kerja, namun demikian selama ini pembangunan pertanian kurang diperhatikan dan lebih banyak mengarah pada pertanian subsisten. Pembangunan pada sektor pertanian yang harus harus mengarah pada agroindustri dan agrobisnis yang mempunyai nilai tambah tinggi, tidak hanya pada pertanian budidaya atau on farm saja. Selain itu juga adalah membangun sikap mental dan budaya masyarakat pertanian menjadi berorientasi pasar dan industri, sehingga sektor pertanian tidaklah bersifat enclave dan dapat menjadi penggerak utama (prime mover) bagi perekonomian wilayah.

Konsep yang dikembangkan adalah dengan mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan yang didasarkan pada potensi wilayah desa itu sendiri. Menurut Sadjad (2006) desa dan pertanian harus dirubah menjadi industri, yaitu dengan desa industri berbasis pertanian. Sedangkan menurut Andry (2006) proses transformasi wilayah perdesaan menjadi suatu kawasan agroindustri menjadi suatu tuntutan nyata dalam proses perkembangan modernisasi masyarakat pertanian karena kegiatan pertanian berada di perdesaan. Pandangan inferior terhadap desa harus dirubah dengan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi melalui investasi sarana dan prasarana yang menunjang keperluan pertanian serta mengarahkannya secara terpadu. Desa tidak lagi dipandang hanya sebagai wilaya h pendukung perkotaan tetapi seharusnya pembangunan wilayah perdesaan dan perkotaan secara menyatu.

merupakan strategi pembangunan pusat pertumbuhan dengan konsep keberimbangan dan sinergi antar pusat dengan hinterland, terutama dengan memperhatikan pada kesalahan konfigurasi spasial, aktivitas ekonomi dan optimalisasi dampak pembangunan (Parr 1999). Integrasi fungsional-spasial ini dengan mengembangkan pusat pertumbuhan dengan beragam ukuran dan karekteristik fungsional serta pengembangan kawasan perdesaan dan sektor pertanian (Rondinelli 1985 dalam Rustiadi & Hadi 2006).

Agropolitan menjadi program nasional oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2002 yang merupakan kerja sama Departemen Pertanian dan Departemen Pekerjaan Umum dengan melibatkan perguruan tinggi. Program agropolitan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan pendapatan petani dan memberikan kesempatan pekerjaan alternatif diluar pertanian bagi masyarakat perdesaan. Program ini termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan infrastruktur pelengkap perdagangan lainnya seperti pasar. Dalam struktur tata ruang agropolitan terdapat tingkatan atau hirarki wilayah desa yang diseleksi berdasarkan suatu penelitian yang pada akhirnya terdapat pusat agropolitan dimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur dipusatkan. Pusat agropolitan ini menjadi pusat pertumbuhan yang kemudian dapat memberikan efek ganda bagi wilayah desa hinterlandnya (Elestianto 2005).

Program agropolitan dimulai pada tahun 2002 dengan rintisan pada 8 kabupaten, dalam perkembangannya sampai tahun 2005 setidaknya lebih dari 98 kabupaten di 33 propinsi yang menyelenggarakan program agropolitan ini. Dalam laporan akhir kinerja dan perspektif pengembangan agropolitan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian pada tahun 2004, terdapat tiga indikator utama sebagai representasi dari sasaran yang mengindikasikan keberhasilan pengembangan agropolitan, yaitu pengembangan infrastruktur, sistem dan usaha agribisnis dan pengembangan SDM. Dari hasil analisa kinerja pencapaian sasaran tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pengembangan sarana dan prasarana fisik dinilai berhasil, sedangkan kelembagaan agribisnis dan rencana tata ruang wilaya h (RTRW) masih perlu pemantapan.

2. Pengembangan agribisnis yang mencakup sistem usaha, kelembagaan ekonomi dan kemitraan belum berjalan optimal.

Perumusan Masalah

Konsep pembangunan yang telah dijalankan selama ini ternyata masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, terutama petani. Bahkan terdapat kecenderungan menyebabkan terjadinya kesenjangan yang semakin lebar antara wilayah perdesaan dengan perkotaan. Ketimpangan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan tersebut menimbulkan berbagai implikasi, antara lain :

1. Ketertinggalan perkembangan kehidupan sosial-ekonomi perdesaan dibandingkan wilayah perkotaan, seperti rendahnya kesejahteraan, tingkat pendidikan, produktifitas, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya akses transportasi dan permodalan serta lainnya.

2. Kesenjangan pertumbuhan antara wilayah perdesaan dan perkotaan yang disebabkan karena lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi antara perdesaan dan perkotaan.

Strategi agropolitan merupakan konsep pembangunan perdesaan yang merupakan kritik terhadap strategi pusat pertumbuhan dan disesuaikan dengan kondisi negara- negara berkembang di Asia. Agropolitan merupakan suatu model pembangunan wilayah yang mengandalkan desentralisasi, pembangunan infrastruktur setara kota di perdesaan dengan kegiatan agribisnis yang terkonsentrasi di perdesaan yang akan mendorong kegiatan perekonomian masyarakat. Program agropolitan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral, terutama antara kawasan perdesaan dengan perkotaan. Pembangunan yang tidak berimbang secara spasial menimbulkan hubungan yang saling melemahkan antara kota dengan desa, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik sosial antar kawasan. Namun demikian apakah konsep agropolitan dalam pelaksanaannya mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah serta mengurangi dampak kesenjangan antar wilayah tersebut.

pembangunan sektor pertanian dengan pengembangan perdesaan. Pelaksanaan program agropolitan yang telah dilakukan selama ini masih memiliki kelemahan. Beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengembangan agropolitan antara lain penyusunan master plan yang tidak melibatkan peran aktif semua stakeholder, tidak menggambarkan kemampuan kawasan agropolitan, kurangnya koordinasi antar stakeholder dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan agropolitan, kelembagaan yang kurang mendukung pengembangan kawasan agropolitan, dan kurangnya penguasaan informasi pasar dan modal. Selama ini program agropolitan masih mengandalkan peran pemerintah, sehingga tanpa keterlibatan semua stakeholder akan mustahil menjadi program yang berkelanjutan setelah proyek berakhir. Selain itu juga terjadi bias hanya pada pembangunan fisik wilayah, seperti pembangunan jalan, pasar, dan terminal, belum menyentuh pada peningkatan sumberdaya sosial, sumberdaya manusia dan teknologi yang menjadi titik lemah wilayah perdesaan.

Menurut Rustiadi et al. 2005b terdapat beberapa kriteria yang dapat dipergunakan untuk menentukan karakteristik wilayah pengembangan kawasan agropolitan, yaitu :

1. Memiliki daya dukung dan potensi fisik wilayah yang memadai sebagai kawasan pertanian (kesesuaian lahan dan agroklimat);

2. Memiliki komoditas dan produk olahan pertanian unggulan.

3. Luas kawasan dan jumlah penduduk yang cukup memadai untuk tercapainya economic of scale dan economic of scope (kawasan mempunyai radius 3-10 km, mencakup beberapa desa hingga gabungan sebagian 1-3 kecamatan). 4. Tersedianya prasarana dan sarana pemukiman yang cukup memadai untuk

standar perkotaan.

5. Tersedianya prasarana dan sarana produksi yang memadai serta berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

6. Adanya satu atau beberapa pusat pelayanan skala kota kecil yang terintegrasi secara fungsional dengan kawasan produksi di sekitarnya.

9. Berkembangnya aktivitas sektor-sektor sekunder (pengolahan) dan tersier (jasa dan finansial).

10.Kelembagaan ekonomi komunitas lokal yang kuat.

11.Akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya ekonomi (terutama lahan) yang mencukupi.

Pembangunan sektor pertanian sebagai prioritas utama dalam pengembangan kawasan agropolitan berorientasi pada agribisnis, berproduktifitas tinggi, efisien dan berkelanjutan. Pengembangan kawasan agropolitan sebagai kawasan pertanian tidak terlepas dari kemampuan wilayah tersebut dalam memproduksi komoditas sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya. Dengan demikian diperlukan suatu perencanaan tata guna lahan dengan pewilayahan komoditas pertanian berdasarkan kemampuan dan kesesuaian lahan. Pewilayahan komoditas pertanian bertujuan untuk mengetahui komoditas telah diusahakan secara optimal juga untuk mengetahui potensi komoditas pertanian yang dapat dikembangkan, menetapkan area penanaman dan komoditas potensial, berskala ekonomi dan tertata dengan baik agar diperoleh sistem usaha tani yang berkelanjutan. Pewilayahan komoditas pertanian ini juga berkaitan dengan tata guna lahan dan tata ruang agropolitan.

Dalam kawasan agropolitan terbentuk desa-desa sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterlandnya. Berkembangnya desa pusat pertumbuhan tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan wilayah di sekitarnya. Kawasan agropolitan yang terdiri dari desa-desa mempunyai karakteristik yang berbeda, terutama jumlah dan jenis infrastruktur terbangun, yang pada akhirnya akan terjadi hirarki desa-desa. Hirarki desa tersebut menunjukkan tingkat perkembangan wilayah dimana desa yang berhirarki tinggi cenderung menjadi pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan. Secara spasial pusat aktivitas ini juga merupakan pusat aktivitas ekonomi dan aliran produk serta barang.

lebih luas. Berdasarkan kualitas dan kuantitas sumberdaya ekonomi yang dimiliki maka dapat diketahui sejauhmana kawasan agropolitan mampu memberikan sumbangannya terhadap meningkatkan perekonomian daerah. Dalam mendorong pengembangan sektor pertanian sebagai basis ekonomi kawasan agropolitan dilakukan dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal melalui penetapan komoditas unggulan berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki oleh setiap komoditas. Komoditas unggulan adalah komoditas andalan yang memiliki posisi strategis, berdasarkan pertimbangan teknis (kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat). Pengembangan agropolitan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan usaha komoditi unggulan berdasarkan kesesuaian kemampuan lahan dan kondisi sosial budaya daerah. Pemberdayaan masyarakat tidak saja diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian tetapi juga pada pengembangan usaha dengan sistem agribisnis lainnya yang mendukung usaha agribisnis komoditi unggulan kawasan agropolitan yaitu agribisnis hulu, agribisnis hilir (pemasaran, pengolahan hasil, sortasi dan grading) serta industri jasa dan pelayanan.

Keberhasilan pelaksanaan program agropolitan ditentukan keterlibatan semua stakeholder secara bersama-sama. Salah satunya adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses pemberdayaan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian masyarakat merupakan aktor utama dalam proses pembangunan, bukan sekedar obyek semata. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi program serta dalam rangka mewujudkan program pengembangan kawasan agropolitan yang berkelanjutan.

Dari berbagai uraian tersebut diatas maka beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

ruang kawasan agropolitan telah mengacu pada pewilayahan komoditas yang sesuai dan potensial? Bagimana kaitannya dengan tata guna lahan dan tata ruang kawasan agropolitan?

2. Apakah secara spasial keberadaan desa-desa dan fasilitas- fasilitas pelayanan yang tersedia dalam kawasan agropolitan sudah bisa diidentifikasi? Bagaimana struktur hirarki dalam kawasan agropolitan dengan pusat pertumbuhan dan kawasan hinterlandnya yang mampu memberikan dampak pembangunan secara optimal?

3. Apakah sektor dan komoditas unggulan dalam kawasan agropolitan dapat diidentifikasi? Sektor dan komoditas unggulan mana yang dapat dikembangkan dan menjadi prime mover bagi kawasan agropolitan?

4. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap program agropolitan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan? Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam terhadap tingkat partisipasi masyarakat tersebut?

Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

kepadatan penduduk 1.243 jiwa/km2. Sektor pertanian merupakan sektor utama perekonomian wilayah kawasan agropolitan, dengan sub sektor utama pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Pola penggunaan lahannya berupa persawahan, tegalan dan perkebunan campuran.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberikan arahan terhadap pengembangan kawasan agropolitan Bungakondang, Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Menentukan pewilayahan komoditas pertanian berdasarkan kemampuan dan kesesuaian lahan serta tata guna lahan dan tata ruang kawasan agropolitan. 2. Menentukan struktur hirarki pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan dalam

kawasan agropolitan.

3. Menentukan sektor dan komoditas unggulan yang dapat dikembangkan dalam kawasan agropolitan.

4. Menentukan persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor- faktor yang mempengaruhinya dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kawasan agropolitan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa aspek, yaitu :

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengembangkan kawasan, terutama pada kawasan agropolitan.

TINJAUAN PUSTAKA

Wilayah

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi et al. (2005a) wilayah didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentu-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Konsep wilayah yang paling klasik (Hagget et al. 1977 dalam Rustiadi et al. 2005a) mengenai tipologi wilayah, mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tiga kategori, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1, yaitu:

1. Wilayah homogen (uniform/ homogenous region); 2. Wilayah nodal (nodal region);

3. Wilayah perencanaan (planning region atau programming region).

Sejalan dengan klasifikasi tersebut, berdasarkan fase kemajuan perekonomian, Glasson (1977) mengklasifikasikan region/wilayah menjadi :

1. Fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman/ ho-mogenitas. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial dan politik.

3. Fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.

Gambar 1 Kerangka klasifikasi konsep wilayah (Sumber : Rustiadi et al. 2005a)

Menurut Rustiadi et al. (2005a) wilayah homogen adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut homogen, sedangkan faktor- faktor yang tidak dominan bisa saja beragam (heterogen). Pada dasarnya terdapat beberapa faktor penyebab homogenitas wilayah. Secara umum terdiri atas penyebab alamiah dan penyebab artifisial. Faktor alamiah yang dapat menyebabkan homogenitas wilayah adalah kelas kemampuan lahan, iklim dan berbagai faktor lainnya. Sedangkan homogenitas yang bersifat artificial adalah homogenitas yang didasarkan pada pengklasifikasian berdasarkan aspek tertentu yang dibuat oleh manusia. Contoh

Wilayah

Homogen

Sistem / Fungsional

Perencanaan/ Pengelolaan

Sistem Sederhana

Nodal (pusat -hin terlan d )

Desa - Kota

Budidaya - Lindung

Sistem Sosial - Politik: cagar budaya, wilayah etn ik

Sistem ekon om i: Agropolitan , kawasan produksi, kawasan in dustri

Sistem ekologi: DAS, hutan, pesisir

Umumnya disusun/

dikem bangkan berdasarkan:

•

Kon sephom ogen/ fungsional: KSP, KATING, dansebagainya

wilayah homogen artificial adalah wilayah homogen atas dasar kemiskinan (peta kemiskinan). Sedangkan wilayah fungsional menekankan perbedaan dua komponen-komponen wilayah yang terpisah berdasarkan fungsinya, yang memiliki keterkaitan, ketergantungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan tidak terpisahkan dalam kesatua n. Berdasarkan struktur komponen-komponen yang membentuknya, wilayah fungsional dapat dibagi menjadi :

1. Wilayah sistem sederhana (dikotomis) yang bertumpu pada konsep ketergantungan atau keterkaitan antara dua bagian atau komponen wilayah. 2. Wilayah sistem kompleks (non dikotomis) yang mendeskripsikan wilayah

sebagai suatu sistem yang bagian-bagian di dalamnya bersifat kompleks. Konsep wilayah nodal, kawasan perkotaan- perdesaan dan kawasan budidaya - non budidaya adalah contoh wilayah sederhana. Konsep wilayah nodal didasarkan atas asumsi bahwa suatu wilayah diumpamakan sebagai suatu “sel hidup” yang mempunyai plasma dan inti. Inti (pusat simpul) adalah pusat-pusat pelayanan/permukinan, sedangkan plasma adalah daerah belakang (peripheri/ hinterland), yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan mempunyai hubungan fungsional. Pusat wilayah berfungsi sebagai : 1) tempat terkonsentrasinya penduduk, 2) pasar bagi komoditi-komoditi pertanian maupun industri, 3) pusat pelayanan terhadap daerah hinterland, 4) lokasi pemusatan industri manufaktur yang diartikan sebagai kegiatan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu output tertentu. Sedangkan wilayah hinterland berfungsi sebagai : 1) pemasok/ produsen bahan-bahan mentah dan atau bahan baku, 2) pemasok tenaga kerja melalui proses urbanisasi, 3) daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur, 4) penjaga fungsi- fungsi keseimbangan ekologis.

Sedangkan konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan.

Pengembangan Wilayah

bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Sedangkan menurut Anwar (2005), pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (basic need approach), pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan (suistainable development).

hinterland dan perdesaan melalui beberapa mekanisme yaitu hirarki perkotaan dan perusahaan-perusahaan besar.

Namun demikian kegagalan teori pusat pertumbuhan karena trickle down effect (dampak penetesan ke bawah) dan spread effect (dampak penyebaran) tidak terjadi yang diakibatkan karena aktivitas industri tidak mempunyai hubungan dengan basis sumberdaya di wilayah hinterland. Selain itu respon pertumbuhan di pusat tidak cukup menjangkau wilayah hinterland karena hanya untuk melengkapi kepentingan hirarki kota (Mercado, 2002).

Kesenjangan Wilayah dan Interregional Linkage

Kawasan perdesaan dan perkotaan dibedakan berdasarkan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonominya. Kawasan perdesaan mempunyai kepadatan penduduk yang rendah dengan aktivitas ekonomi yang dominan adalah pertanian. Sedangkan kawasan perkotaan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi dengan aktivitas ekonomi pada sektor jasa. Selain itu fungsi administratif dan pembangunan infrastruktur juga menjadi pembeda antara kawasan perdesaan dan perkotaan (UNDP, 2000).

pembangunan berjalan maka biasanya hanya terjadi pada satu sisi dimana hinterland selalu terbelakang, terekspolitasi dan tidak dapat berkembang karena hinterland hanya penunjang perkembangan pusat.

Selain itu salah satu implikasi dari penerapan pembangunan dengan pusat pertumbuhan akan me nimbulkan dikotomi pembangunan perkotaan dan perdesaan. Menurut Douglas (1998) dalam Adel (1999), menyatakan bahwa salah satu konsekensi dari konsep dikotomi pembangunan kawasan perdesaan-perkotaan adalah terdapatnya pembagian dalam perencanaan, di satu sisi terdapat kebijakan yang urban bias dimana perencana di perkotaan berpegang pada pertimbangan bahwa pembangunan di perkotaan merupakan kunci untuk tercapainya intergrasi wilayah. Sedangkan pada sisi lain terdapat kebijakan rural bias dimana perencana pembangunan perdesaan cenderung memandang perkotaan sebagai parasit terhadap kepentingan perdesaan.

(landless laborer) sehingga pada akhirnya terjadi migrasi besar-besaran dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan. Namun demikian angkatan kerja sektor pertanian tidak diimbangi oleh kualitas sumber daya sehingga tenaga kerja migran perdesaan ini hanya sedikit saja yang dapat memperoleh kesempatan kerja di sektor industri modern. Pembangunan sektor modern di perkotaan maupun di dalam rural enclave tidak memberikan dampak multiplier tenaga kerja dan pendapatan kepada sektor urban informal dan mayoritas penduduk di wilayah perdesaan. Menurut Rustiadi dan Hadi (2006) bahwa akibat kemiskinan dan ketertinggalan maka penduduk perdesaan secara rasional mulai melakukan migrasi ke wilayah perkotaan meskipun tidak ada jaminan akan mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini pada akhirnya memperlemah kondisi wilayah perkotaan yang sudah terlalu padat sehingga menimbulkan kongesti, pencemaran hebat, pemukiman kumuh, sanitasi buruk, menurunnya kesehatan dan pada gilirannya akan menurunkan produktifitas masyarakat kawasan perkotaan.

Menyadari terjadinya kesenjangan wilayah tersebut maka diperlukan reorientasi strategi pembangunan, menjadi strategi keberimbangan. Rustiadi dan Hadi (2006) menyatakan bahwa wilayah bukan merupakan wilayah tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang berinteraksi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Pembangunan wilayah yang ideal adalah terjadinya interaksi antar wilayah yang sinergis dan saling memperkuat, sehingga nilai tambah yang diperoleh dengan adanya interaksi tersebut dapat terbagi secara adil dan proporsional sesuai dengan peran dan potensi sumberdaya yang dimiliki masing- masing wilayah. Sedangkan menurut Murty (2000) dalam Pribadi (2006) pembangunan regional yang berimbang merupakan sebuah pertumbuhan yang merata dari wilayah yang berbeda untuk meningkatkan pengembangan kapasitas dan kebutuhannya. Sehingga yang terpenting adalah pertumbuhan yang seoptimal mungkin dari potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah sesuai kapasitasnya.

berpendapat bahwa pertumbuhan industri dan perkotaan memerlukan sektor pertanian yang lebih modern. Konsep integrasi fungsional-spasial menurut Rondinelli (1985) dalam Rustiadi dan Hadi (2006) adalah adalah pendekatan dengan mengembangkan sistem pusat-pusat pertumbuhan dengan berbagai ukuran dan karakteristik fungsional secara terpadu. Stimulan dari pengembangan regional dimulai dari pendekatan pertanian dibandingkan dengan pengembangan industri. Kawasan perdesaan harus didorong menjadi kawasan yang tidak hanya menghasilkan bahan primer melainkan juga mampu menghasilkan bahan olahan atau industri hasil pertanian. Proses interaksi antara kawasan perdesaan dan perkotaan harus dalam konteks pembangunan interregional berimbang, dimana terjadi proses pembagian nilai tambah yang seimbang dan proporsional. Pembangunan yang berimbang secara spasial menjadi penting karena dalam skala makro hal ini menjadi prasyarat bagi tumbuhnya perekonomian nasional yang lebih efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pengembangan Kawasan Agropolitan

Menurut Rustiadi dan Hadi (2006) beberapa strategi pembangunan perdesaan yang perlu dikembangkan adalah : 1) mendorong kearah terjadinya desentralisasi pembangun-an dan kewenangan, 2) menanggulangi hubungan saling memperlemah antara perdesaan dan perkotaan, 3) menekankan pada pengembangan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan diusahakan dengan melibatkan sebesar mungkin masyarakat perdesaan. Salah satu strateginya adalah pembangunan kawasan agropolitan. Friedman dan Douglass (1975) dalam Rustiadi dan Hadi (2006) menyarankan suatu bentuk pendekatan agropolitan sebagai aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan dengan jumlah penduduk antara 50.000 sampai 150.000 orang. Agropolitan adalah pendekatan pembangunan kawasan perdesaan yang menekankan pembangunan perkotaan pada tingkat lokal di perdesaan.

pembangunan (migrasi desa-kota yang tidak terkendali, polusi, kemacetan lalu lintas, pengkumuhan kota, kehancuran masif sumberdaya, pemiskinan desa dan lain- lain). Pengembangan agropolitan adalah suatu pendekatan kawasan pembangunan kawasan perdesaan melalui upaya- upaya penataan ruang perdesaan dan menumbuhkan pusat-pusat pelayanan fasilitas perkotaan (urban function centre) yang dapat berupa atau mengarah pada terbentuknya kota-kota kecil berbasis pertanian (agropolis) sebagai bagian dari sistem perkotaan dengan maksud meningkatkan pendapatan kawasan perdesaan (regional income), menghindari kebocoran pendapatan kawasan perdesaan (regional leakages), menciptakan pembangunan yang berimbang (regional balanced) dan keterkaitan desa-kota (rural urban linkages) yang sinergis dan pembangunan daerah. Agropolitan menjadi relevan dengan wilayah perdesaan karena pada umumnya sektor pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam merupakan mata pencaharian utama dari sebagian besar masyarakat perdesaan. Pengembangan kawasan agropolitan menekankan pada hubungan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan secara berjenjang.

diharapkan mampu lebih memberikan dampak positif dan dampak ganda terhadap hinterlandnya.

Dalam konsep agropolitan diperkenal kawasan agropolitan, yaitu suatu daerah perdesaan dengan radius pelayanan 5-10 km dengan jumlah penduduk 50-150 ribu jiwa serta kepadatan minimal 200 jiwa/km2. Jasa dan pelayanan yang disediakan disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya setempat. Peran pusat agropolitan adalah untuk melayani kawasan produksi pertanian disekitarnya dimana berlangsung kegiatan agribisnis oleh para petani setempat. Fasilitas pelayanan yang diperlukan untuk memberi kemudahan produksi dan pemasaran antara lain berupa input sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, peralatan dan lainnya), sarana penunjang produksi (lembaga perbankan, koperasi) serta sarana pemasaran (pasar, terminal, sarana transportasi dan lainnya). Dengan demikian biaya produksi dan biaya pemasaran dapat diperkecil dengan meningkatnya faktor- faktor kemudahan pada kegiatan produksi dan pemasaran. Faktor- faktor tersebut menjadi optimal dengan adanya kegiatan di pusat agropolitan (Harun 2006).

Dalam perkembangannya, Friedmann (1996) melakukan modifikasi konsep agropolitan, terutama untuk kawasan perdesaan berkepadatannya tinggi untuk menghasilkan lanskap pengembangan agropolitan yang bermacam- macam, yaitu :

1. Kawasan perdesaan atau pinggiran kota dengan populasi penduduk 10.000-15.000 jiwa yang tersebar dalam area 10-15 km2;

2. Masing- masing kawasan mempunyai pusat pelayanan yang mudah dijangkau dengan jalan kaki atau bersepeda dari bagian kawasan dalam jangka waktu kurang dari 20 menit;

3. Masing- masing pusat kawasan mempunyai fasilitas dan pelayanan publik, termasuk pasar, sekolah, keseha tan, olahraga, pelayanan pemerintahan, kantor pos dan telekomunikasi, pos polisi, terminal transportasi dll;

4. Masing- masing pusat kawasan terhubung dengan pusat kawasan lain dalam jaringan jalan baik untuk pejalan kaki, sepeda, sepeda motor, bis dan truk; 5. Industri manufaktur kecil yang didistribusikan pada kawasan dan sepanjang

6. Tujuan pengembangan agropolitan diciptakan dengan menyesuaikan pada paradigma regional, keseimbangan ekonomi kawasan yang diperoleh sepertiga dari pendapatan pertanian dan aktivitas yang berhubungan dengan pertanian, seperempat dari industri, setengah dari perdagangan dan jasa serta sepertujuh dari pemerintah.

Menurut Harun (2004) mengintegrasikan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan ke dalam distrik agropolitan bertujuan untuk menghindari tumbuhnya kota-kota diluar kendali sistem pengembangan wilayah agropolitan. Upaya ini selain menghindari adanya kesenjangan antara pemukiman yang ada dengan pengembangan kota-kota tani, mengintegrasikan penduduk lokal dalam pengembangan wilayah agropolitan sekaligus meningkatkan upaya meningkatkan fungsi desa dan kota yang ada menjadi kota-kota tani. Menurut Ro ndinelli (1985) dalam Rustiadi dan Hadi (2006), pengembangan agropolitan di wilayah perdesaan pada dasarnya lebih ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan penjualan hasil- hasil pertanian, mendukung tumbuhnya industri agro-processing skala kecil- menengah dan mendorong keberagaman aktivitas ekonomi dari pusat pasar. Segala aktivitas harus diorganisasikan terutama untuk membangun keterkaitan antara perusahaan di kota dengan wilayah suplai di perdesaan dan untuk menyediakan fasilitas, pelayanan, input produksi pertanian dan aksesibilitas yang mampu memfasilitasi lokasi- lokasi permukiman di perdesaan yang umumnya mempunyai tingkat kepadatan yang rendah dan lokasinya lebih menyebar. Investasi dalam bentuk jalan yang menghubungkan lokasi- lokasi pertanian dengan pasar merupakan suatu hal penting yang diperlukan untuk menghubungkan antara wilayah perdesaan dengan pusat kota. Perhatian perlu diberikan terhadap penyediaan air, perumahan, kesehatan dan jasa-jasa sosial di kota-kota kecil menengah untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja. Perhatian juga perlu diberikan untuk memberikan kesempatan kerja di luar sektor produksi pertanian (off-farm) dan berbagai kenyamanan fasilitas perkotaan di kota-kota kecil- menengah di wilayah perdesaan yang bertujuan untuk mencegah orang melakukan migrasi keluar wilayah.

Persepsi dan Partisipasi Masyarakat

Menurut Thoha (1986) dalam Endaryanto (1999) persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh seseorang di dalam memahami informasi mengenai lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Persepsi merupakan proses internal dimana seseorang menyeleksi, mengevaluasi dan mengorganisasikan stimuli dari lingkungan. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar tentang situasi. Menurut Littlejohn (1987) dalam Endaryanto (1999) persepsi seseorang terhadap suatu obyek bisa tepat dan bisa keliru. Faktor yang terpenting untuk mengatasi kekeliruan persepsi adalah kemampuan untuk mendapatkan pengertian yang tepat mengenai obyek persepsi tersebut. Pembentukan persepsi pada diri seseorang berlangsung melalui tiga mekanisme, yaitu selektifitas, pemaknaan dan interpretasi. Pada mulanya seseorang akan menanggapi secara selektif terhadap setiap rangsangan yang ada. Setelah rangsangan itu diseleksi dan disusun sedemikian rupa, kemudian proses pemberian makna berlangsung dan akhirnya terbentuklah interpretasi secara menyeluruh terhadap rangsangan tersebut (Asngari 1984 dalam Endaryanto 1999).

Menurut Gibson dan Ivancevich (1997) dalam Yulida (2002) persepsi sebagai suatu bagian dari sikap, terdapat tiga komponen yang mempengaruhi pandangan seseorang terhadap suatu obyek yaitu, komponen kognitif, afektif dan konatif. Komponen kognitif berisis ide, anggapan, pengetahuan dan pengetahuan seseorang terhadap obyek berdasarkan pengalaman langsung yang dihubungkan dengan sumber informasi. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki seseorang akan menghasilkan keyakinan (belief) evaluatif terhadap obyek tertentu. Komponen afektif menekankan pada perasaan atau emosi, dengan demikian merupakan evaluasi emosional dalam menilai obyek tertentu. Sedangkan komponen konatif menekankan pada kecenderungan (tendency) dan perilaku aktual seseorang untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang dipersepsikan.

kelompok tersebut dalam mencapai tujuan bersama dan turut bertanggungjawab terhadap usaha tersebut. Sedangkan menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Harahap (2001) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau berkerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat menurut Darmawan (2003) dalam Pribadi (2005), didasarkan pada beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:

1. Derajat kedalaman keterlibatan individu dalam pengelolaan suatu program pembangunan. Hal ini diindikasikan oleh seberapa besar sumbangan fisik, sumbangan psikologis- mental, ataukah sumbangan energi-keuangan yang diberikan oleh individu- individu dalam pengelolaan suatu program pembangunan.

2. Derajat keberagaman pihak yang terlibat dalam pengelolaan program. Hal ini diindikasikan oleh keberagaman gender, kelas sosial, ras/etnis, agama, ideolo gi di kalangan individu- individu yang terlibat dalam proses pengelolaan program pembangunan.

3. Proses dialog atau proses komunikasi dalam pengelolaan program. Hal ini ditandai oleh proses pertukaran dan akomodasi gagasan.

4. Kerjasama institusional, yaitu kolaborasi antar pihak di ruang-ruang kekuasaan yang berbeda dalam pengelolaan suatu program.

1 0 1 2 Kilomet ers

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

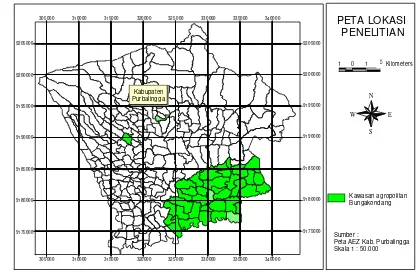

Penelitian dilaksanakan di Kawasan Agropolitan Bungakondang, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah. Kawasan Agropolitan Bungakondang meliputi 34 desa yang terdapat dalam 4 kecamatan, yaitu kecamatan Bukateja, Pengadegan, Kejobong dan Kaligondang. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan September 2006.

N

E W

S

PETA LOKASI PENELITIAN

Kawasan agropolitan Bungakondang

30 50 00

30 50 00 3100 00

3100 00 31 50 00

31 50 00 320 000

320 000 32 50 00

32 50 00 330 000

330 000 33 50 00

33 50 00 34 00 00

34 00 00

91 75 00 0 917 50 00

91 80 00 0 918 00 00

91 85 00 0 918 50 00

91 90 00 0 919 00 00

91 95 00 0 919 50 00

92 00 00 0 920 00 00

92 05 00 0 920 50 00

Sumber :

Peta AEZ Kab. Purbalingga Skala 1 : 50.000 Kabupaten

[image:40.596.105.523.295.567.2]Purbalingga

Gambar 2 Peta lokasi penelitian

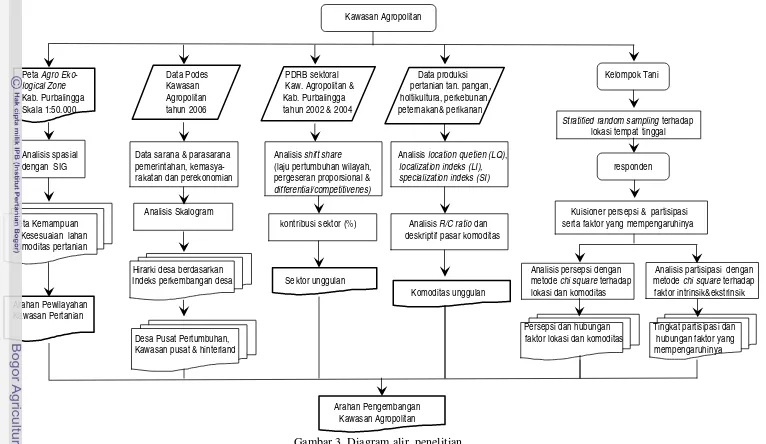

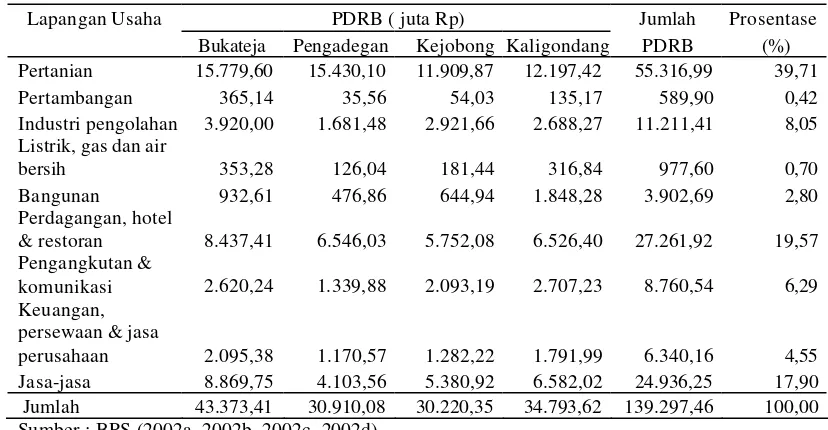

Rancangan Penelitian

Untuk mencapai tujuan maka dalam penelitian ini dilakukan analisa-analisa sebagaimana tersebut dalam Gambar 3. Pengembangan kawasan agropolitan mensyaratkan suatu kawasan yang memiliki daya dukung dan potensi fisik wilayah yang memadai sebagai kawasan pertanian, antara lain kesesuaian lahan untuk beragam komoditas pertanian. Analisis fisik wilayah yang dilakukan adalah analisis spasial dengan delineasi terhadap peta agro ecological zone

Kabupaten Purbalingga skala 1:50.000. Hasil yang diperoleh berupa peta-peta kesesuaian lahan untuk beragam komoditas pertanian. Berdasarkan hasil kesesuaian lahan ini dapat dilakukan pewilayahan kawasan pertanian. Analisis selanjutnya adalah analisis hirarki wilayah untuk menentukan desa pusat pelayanan dan pertumbuhan dengan menggunakan analisis skalogram. Desa yang menjadi pusat pelayanan dan pertumbuhan adalah desa yang mempunyai indeks perkembangan wilayah tertinggi. Persyaratan kawasan agropolitan yang lain adalah memiliki sektor dan komoditas unggulan yang mampu menjadi prime mover kawasan tersebut. Untuk penentuan sektor unggulan dilakukan dengan analisis shift share dengan data PDRB kawasan agropolitan dan kabupaten dalam dua titik tahun. Penentuan komoditas unggulan dilakukan dengan analisis supply side yaitu Location Quotient (LQ), Localization Index (LI), Specialization Index (SI) serta analisis R/C ratio dan deskriptif pasar. Sedangkan dari sisi sosial dilakukan analisis persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap program pengembangan kawasan agropolitan. Hasil persepsi masyarakat yang telah diukur kemudian dilakukan analisis statistik non parametrik dengan chi-square untuk mengetahui hubungan antara lokasi dan jenis komoditas dengan tingkat persepsi. Sedangkan analisis chi square untuk partisipasi masyarakat dipergunakan untuk mengetahui hubungan faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dengan tingkat partisipasinya. Sintesa penelitian ini berupa rangkuman serta keterkaitan dari analisis-analisis yang telah dilakukan berupa arahan pengembangan kawasan agropolitan.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi untuk penelitian ini adalah : a. Data sekunder

b Data Primer berupa Wawancara dan Kuisioner

Data primer diperoleh dengan wawancara dan kuisioner. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan informan- informan kunci, yaitu dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, yaitu Bappeda Kabupaten Purbalingga dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga. Sedangkan pengumpulan data dalam bentuk kuesioner dituj ukan kepada masyarakat (petani). Pemilihan responden petani dilakukan secara acak namun tetap representatif sesuai dengan pengelompokan karakterisik yang ditemui di lapangan. Karena itu, dalam penelitian ini metode sampling yang digunakan adalah stratified random sampling. Stratifikasi dilakukan berdasarkan lokasi desa yaitu di pusat agropolitan dan di desa hinterland-nya.

Jenis dan Sumber Data

Tabel 1 Tujuan, metode analisis, data, sumber data dan output

No Tujuan Analisis Data Sumber data Output

1. Mengetahui pewi-layahan komoditas pertanian berda-sarkan kemampuan dan kesesuaian lahan. Analisis spasial dengan delineasi peta AEZ Keragaan fisik, biofisik wilayah dan persyaratan tumbuh tanaman

Peta Agro Eco-logical Zone 1:50.000 Peta kemampuan, kesesuaian lahan dan pewilayahan komoditas perta-nian pada kawasan agropolitan 2. Mengetahui hirarki

desa-desa pusat pelayanan dalam wilayah agropo-litan Analisis Skalogram Infrastruktur & fasilitas desa, berupa sarana pemerintahan, perekonomian dan kemasya-rakatan Data Potensi Desa tahun 2003 Hirarki desa-desa pusat pelayanan dalam kawasan ag-ropolitan

3. Mengetahui sektor dan komoditas unggulan kawasan agropolitan Shift share Analisis Analisis LQ, spesialisasi dan lokalisasi indeks PDRB Kecamat-an dKecamat-an Kabupa-ten

Produksi, komo -ditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan PDRB Keca- matan & Ka - paten th 2000 - 2002 Kabupaten & Kecamatan da-lam angka tahun 2005 Pertanian dalam angka tahun 2005 Indikasi sektor basis dan sektor unggulan

Indikasi komoditas dan

4. Mengetahui per-sepsi dan parti-sipasi masyarakat dalam pengem-bangan kawasan agropolitan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Analisis Chi-Square

Kawasan Agropolitan

Peta Agro Eko- Data Podes PDRB sektoral Data produksi Kelompok Tani

logical Zone Kawasan Kaw. Agropolitan & pertanian tan. pangan, Kab. Purbalingga Agropolitan Kab. Purbalingga holtikultura, perkebunan, Skala 1:50.000 tahun 2006 tahun 2002 & 2004 peternakan& perikanan

Stratified random sampling terhadap lokasi tempat tinggal

Analisis spasial Data sarana & parasarana Analisis shift share Analisis location quetien (LQ),

dengan SIG pemerintahan, kemasya- (laju pertumbuhan wilayah, localization indeks (LI), responden rakatan dan perekonomian pergeseran proporsional & specialization indeks (SI)

differential/competitivenes)

Analisis Skalogram Kuisioner persepsi & partisipasi Peta Kemampuan kontribusi sektor (%) Analisis R/C ratio dan serta faktor yang mempengaruhinya & Kesesuaian lahan deskriptif pasar komoditas

komoditas pertanian

Hirarki desa berdasarkan Analisis persepsi dengan Analisis partisipasi dengan Indeks perkembangan desa Sektor unggulan metode chi square terhadap metode chi square terhadap Komoditas unggulan lokasi dan komoditas faktor intrinsik&ekstrinsik Arahan Pewilayahan

Kawasan Pertanian

Persepsi dan hubungan Tingkat partisipasi dan Desa Pusat Pertumbuhan, faktor lokasi dan komoditas hubungan faktor yang

Kawasan pusat & hinterland mempengaruhinya

[image:44.842.50.816.68.512.2]Arahan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Metode Analisis

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Analisis yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah 1) analisis kemampuan dan kesessuaian lahan, 2) analisis pusat pertumbuhan dan pelayanan, 3) analisis sektor unggulan, 4) analisis komoditas unggulan, 5) analisis persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor yang mempengaruhinya.

Analisis Kemampuan dan Kesesuaian Lahan

Metode ini dipergunakan untuk menentukan pewilayahan komoditas pertanian pada kawasan agropolitan Bungakondang berdasarkan kemampuan dan kesesuaian lahannya. Data yang dipergunakan adalah Peta Agro Ecological Zone (AEZ) Kabupaten Purbalingga skala 1:50.000 dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah pada tahun 2002. Dengan menggunakan peta AEZ tersebut dilakukan analisis desk study dengan analisis menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) terutama delineasi peta terhadap kemampuan dan kesesuaian lahan untuk berbagai macam komoditas pertanian pada kawasan agropolitan. Hasil yang diperoleh berupa peta-peta fisik kawasan dan kesesuaian lahan untuk beragam komoditas pada kawasan agropolitan, yaitu :

1. Peta topografi. 2. Peta landuse.

3. Peta kelas kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian tanaman pangan dan sayuran, yaitu padi, jagung, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, kacang panjang, cabai dan kubis.

4. Peta kelas kesesuaian lahan untuk komoditas perkebunan, ya itu cengkeh, kopi, lada, melati gambir dan kelapa.

5. Peta kelas kesesuian lahan untuk komoditas buah-buahan, yaitu durian, pisang, salak, jeruk siam, nanas dan rambutan.

Selanjutnya ditentukan pewilayahan pertanian pada kawasan agropolitan tersebut berupa kawasan budidaya yaitu :

1. Kawasan pertanian intensif. 2. Kawasan pertanian semi intensif. 3. Kawasan pertanian non intensif.

Analisis Pusat Pertumbuhan dan Pus at Pelayanan

Analisis pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan kawasan agropolitan dengan cara menentukan hirarki desa-desa menggunakan metoda skalogram. Dalam metode skalogram, dilakukan identifikasi jenis dan jumlah fasilitas yang diperlukan sebagai SOC yang mendukung perkembangan perekonomian di kawasan agropolitan. Seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit wilayah didata dan disusun dalam satu tabel. Fasilitas ini mencakup tiga kelompok utama, yaitu :

1. Prasarana pemerintahan, meliputi fasilitas pemerintahan umum, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

2. Prasarana perekonomian, meliputi fasilitas pasar, perbankan, telekomunikasi dan lainnya.

3. Prasarana kemasyarakatan, meliputi fasilitas ibadah, kelembagaan masyarakat dan lainnya.

Data yang dipergunakan bersumber pada data Potensi Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2003 yang dikeluarkan oleh BPS. Data-data potensi desa yang dipergunakan adalah :

1. Data kependudukan, yaitu jumlah penduduk, jumlah keluarga, jumlah keluarga yang menggunakan listrik PLN, jumlah keluarga yang menggunakan air bersih PDAM, jumlah keluarga yang memiliki telepon dan jumlah rumah permanen.

praktek dokter, praktek bidan, polindes, kantor pos, kantor pos pembantu, koperasi/ KUD, toko/ kios, rumah makan, wartel, penyewaan video, lapangan olahraga, terminal, lapangan udara, penggilingan padi/RMU, kantor bank umum dan kantor BPR.

Tahap-tahap dalam penyusunan skalogram adalah sebagai berikut:

1. Menyusun fasilitas sesuai dengan penyebaran dan jumlah prasarana di dalam unit-unit desa. Fasilitas yang tersebar merata di seluruh desa diletakkan dalam urutan paling kiri dan seterusnya sampai prasarana yang terdapat paling jarang penyebarannya di dalam seluruh unit desa yang ada diletakkan di kolom tabel paling kanan.

2. Menyusun desa-desa sedemikian rupa dimana unit desa yang mempunyai ketersediaan fasilitas paling lengkap terletak di susunan paling atas, sedangkan unit desa dengan ketersediaan fasilitas paling tidak lengkap terletak di susunan paling bawah.

3. Menjumlahkan seluruh fasilitas secara horizontal baik jumlah jenis fasilitas maupun jumlah unit fasilitas di setiap unit desa.

4. Menjumlahkan masing- masing unit fasilitas secara vertikal sehingga diperoleh jumlah unit fasilitas yang tersebar di seluruh unit desa.

5. Dari hasil penjumlahan ini diharapkan diperoleh urutan, posisi teratas merupakan desa yang mempunyai fasilitas terlengkap. Sedangkan posisi terbawah merupakan desa dengan ketersediaan fasilitas paling tidak lengkap. 6. Jika dari hasil penjumlahan dan pengurutan ini diperoleh dua desa dengan

jumlah jenis dan jumlah unit fasilitas yang persis, maka pertimbangan ke tiga adalah jumlah penduduk. Desa dengan jumlah penduduk lebih tinggi diletakkan pada posisi di atas.

Tabel 2 Skalogram kawasan agropolitan

Desa Penduduk Fasilitas Jumlah

Jenis

Jumlah Unit

Indeks Hirarki

Jumlah

indeks perkembangan desa. Pada metode ini dilakukan perhitungan nilai standar deviasi dari jumlah fasilitas yang ada. Nilai ini akan digunakan untuk menghitung indeks perkembangan desa dan mengelompokkan unit desa tersebut dalam kelas hirarki. Pengelompokkan hirarki tersebut berdasarkan asumsi terdapat tiga kelompok kelas hirarki, yaitu :

1. Kelompok desa dengan tingkat perkembangan tinggi, jika nilai indeks perkembangan desa adalah lebih besar atau sama dengan (2 x standar deviasi + nilai rata-rata).

2. Kelompok desa dengan tingkat perkembangan sedang, jika nilai indeks perkembangan desa antara nilai rata-rata sampai (2 x standar deviasi + nilai rata-rata).

3. Kelompok desa dengan tingkat perkembangan rendah. jika nilai indeks perkembangan desa kurang dari nilai rata-rata.

Dari hasil skalogram dengan indeks hirarki ini dapat ditentukan hirarki desa-desa, dimana desa-desa yang mempunyai tingkat perkembangan tinggi mempunyai potensi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dalam kawasan agropolitan sedangkan desa-desa yang tingkat perkembangan sedang dan rendah cenderung sebagai wilayah hinterlandnya.

Analisis Sektor Unggulan

total, serta memberikan gambaran sebab-sebab terjadinya pertumbuhan suatu sektor di suatu wilayah. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah aktivitas sektor-sektor perekonomian dalam kawasan agropolitan terhadap seluruh aktivitas perekonomian kawasan agropolitan dan terhadap aktivitas perekonomian kabupaten. Data yang dipergunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral kecamatan-kecamatan dalam kawasan agropolitan dan PDRB sektoral Kabupaten pada dua titik tahun, yaitu tahun 2000 dan 2002.

Sebab-sebab terjadinya pergeseran aktivitas dalam sektor perekonomian tersebut menjadi menjadi tiga bagian yaitu 1) sebab yang berasal dari dinamika dalam kawasan agropolitan, 2) sebab dari dinamika aktivitas sektor dalam kabupaten, 3) sebab dari dinamika kabupaten. Hasil analisis shift share memberikan gambaran kinerja aktivitas di suatu wilayah. Gambaran kinerja ini dapat dijelaskan dari tiga komponen hasil analisis, yaitu :

1. Komponen laju pertumbuhan total (komponen share). Komponen ini menyatakan pertumbuhan kawasan agropolitan pada dua titik waktu yang menunjukkan dinamika total aktivitas dalam kawasan agropolitan.

2. Komponen pergeseran proporsional (komponen proportional shift). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total sektor tertentu secara relatif, dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam kawasan agropolitan yang menunjukkan dinamika sektor dalam kawasan agropolitan.

3. Komponen pergeseran diferensial (komponen differential shift). Komponen ini menjelaskan bagaimana tingkat kompetisi (competitiveness) suatu sektor tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor tersebut dalam kawasan agropolitan. Komponen ini menggambarkan dinamika (keunggulan/ ketidakunggulan) suatu sektor tertentu di kawasan agropolitan terhadap sektor tersebut dalam kabupaten.

Persamaan analisis shift-share ini adalah sebagai berikut :

− + − + − =

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SSA

t i t i t ij t ij t t t i t i t t ) 0 ( ) 1 ( ) 0 ( ) 1 ( ) 0 ( ) 1 ( ) 0 ( ) 1 ( ) 0 ( ) 1 (..

..

..

..

1keterangan : a = komponen share

b = komponen proportional shift c = komponen differential shift, dan X.. = Nilai total sektor dalam kabupaten

X.i = Nilai total sektor tertentu dalam Kabupaten Xij = Nilai sektor tertentu dalam kawasan agropolitan

t1 = tahun 2002

t0 = tahun 2000

Melalui analisis shift share ini dapat diketahui perbandingan relatif tingkat perekonomian kawasan serta kecenderungannya dan menjelaskan kinerja suatu sektor tertentu dalam suatu kawasan dan membandingkan dengan kinerja di dalam wilayah yang lebih luas. Sehingga dapat diketahui sektor yang dominan dan unggulan yang dapat sebagai sektor prime mover pada kawasan agropolitan tersebut. Sektor unggulan didefinisikan sebagai sektor yang mempunyai nilai shift share lebih besar dari pada nilai komponen share serta mempunyai nilai differensial shif yang positif. Selain itu juga pangsa sektor tersebut relatif besar dan dominan terhadap perekonomian kawasan.

Analisis Komoditas Unggulan

Analisis untuk menentukan komoditas unggulan dipergunakan analisis Location Quotient (LQ), Localization Index (LI), Specialization Indeks (SI) serta analisis deskriptif pasar agribisnis. Data yang dipergunakan adalah data produksi komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kawasan agropolitan dan kabupaten pada tahun 2005. Data tersebut adalah : a. Produksi komoditas pertanian tanaman pangan, yaitu padi sawah, padi gogo,

jagung, ubi kayu, ketela rambat, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. b. Produksi komoditas perkebunan, yaitu kelapa dalam, kelapa deres, kopi,

cengkeh, mela ti gambir, lada, nilam, mlinjo, tebu dan empon-empon. c. Produksi komoditas peternakan, yaitu sapi, kambing dan unggas. d. Produksi komoditas perikanan darat.

1. Melakukan identifikasi komoditas pertanian yang dikelompokkan menjadi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dihasilkan dalam kawasan tersebut.

2. Analisis kuantitatif dengan parameter supply side dan analisis lokasi dengan menggunakan Location Quotient (LQ), Localization Index (LI), dan Specialization Index (SI). Koefisien LQ memberikan indikasi kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi suatu komoditas dibandingkan dengan produksi komoditas tersebut pada wilayah yang lebih luas. Hasil analisis LQ perlu didukung oleh analisis koefisien lokalisasi (a), dan koefisien Spesialisasi (ß) yang memperlihatkan keunggulan komparatif masing- masing komoditas pada setiap wilayah.

Location Quotient (LQ) merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa total aktivitas tersebut dalam total aktivitas wilayah. Dalam penelitian ini, LQ merupakan rasio persentase dari total produksi suatu komoditas pada kawasan agropolitan terhadap persentase produksi total komoditas terhadap wilayah kabupaten. Persamaan dari LQ ini adalah :

I J

I J I

J

L Q X X

X X

= /

/ .

. ..

keterangan :

Xij : derajat aktivitas produksi komoditas tertentu dalam kawasan agropolitan

Xi. : total aktivitas produksi komoditas dalam kawasan agropolitan X.j : total aktivitas produksi suatu komoditas pada wilayah kabupaten X.. : derajat aktivitas produksi total wilayah kabupaten

Interprestasikan hasil analisis LQ adalah sebagai berikut :

- Jika nilai LQij > 1, maka hal ini menunjukkan terjadinya konsentrasi aktivitas produksi suatu komoditas di kawasan agropolitan secara relatif dibandingkan dengan wilayah kabupaten atau terjadi pemusatan produksi komoditas di kawasan agropolitan.

- Jika nilai LQij < 1, maka dalam kawasan agropolitan tersebut me mpunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas produksi yang secara umum ditemukan di seluruh wilayah.

Localization Index merupakan salah satu index yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas produksi dibandingkan dengan kecenderungan total di dalam wilayah. Indeks ini dipergunakan untuk mengetahui persen distribusi suatu aktivitas tertentu di dalam wilayah dan untuk menentukan wilayah mana yang potensial untuk mengembangkan aktivitas tertentu. Persamaan Localization Index ini adalah sebagai berikut :

J IJ J I I n

L I

= X

X

−X

X

=

∑

1 2 1 . . ..Interpretasi hasil analisis Localization Index tersebut adalah :

- Jika nilainya mendekati 0 berarti perkembangan suatu komoditas pada kawasan agropolitan cenderung memiliki tingkat yang sama dengan perkembangan wilayah kabupaten. Tingkat perkembangan aktivitas akan relatif indifferent di seluruh lokasi atau aktivitas tersebut mempunyai peluang tingkat perkembangan relatif sama di seluruh lokasi.

- Jika nilainya mendekati 1 berarti aktivitas yang diamati akan cenderung berkembang memusat di kawasan agropolitan.

Specialization Index merupakan salah index yang menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada. Lokasi tertentu menjadi pusat bagi aktivitas yang dilakukan. Persamaan