MONITORING PERUBAHAN MUTU SUSU BUBUK TIPE A

DAN B SELAMA MASA SIMPAN DAN KORELASI ANTAR

PARAMETER UJI

ANGGUN SURIWIJAYANTI PUTRI

F24100078

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul ”Monitoring Perubahan Mutu Susu Bubuk Tipe A dan B Selama Masa Simpan dan Korelasi antar Parameter Uji” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal dan dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor dan PT Frisian Flag Indonesia.

Bogor, Agustus 2014 Yang membuat pernyataan,

ABSTRAK

ANGGUN S PUTRI. Monitoring Perubahan Mutu Susu Bubuk Tipe A dan B Selama Masa Simpan dan Korelasi antar Parameter Uji. Dibimbing oleh HARSI DEWANTARI KUSUMANINGRUM dan NINI DWI YULIANSIH

Susu bubuk merupakan produk pangan yang dapat mengalami perubahan mutu selama penyimpanan. Monitoring perubahan mutu susu bubuk selama masa simpan dilakukan untuk mengetahui kestabilan mutu produk hingga tanggal kadaluarsa yang ditetapkan. Produk susu bubuk disimpan pada suhu 30°C selama 18 bulan, 40°C selama 6 bulan, dan 50°C selama 3 bulan. Parameter uji yang digunakan diantaranya nilai rasa secara organoleptik, kadar penyerapan oksigen,

wettability (keterbasahan), peroxide oxygen value (bilangan peroksida), dan free fatty acid (asam lemak bebas). Pengujian dilakukan menggunakan 2 produk susu bubuk, produk A memiliki kandungan lemak dan protein yang lebih rendah dibandingkan dengan produk B, namun memiliki kandungan gula yang lebih tinggi. Hasil uji menunjukkan bahwa selama masa penyimpanan produk susu bubuk tipe A dan B pada suhu 30°C selama 18 bulan, 40°C selama 6 bulan, dan 50°C selama 3 bulan, parameter uji nilai rasa, kadar penyerapan oksigen,

wettability, POV, dan FFA masih di dalam standar yang ditetapkan. Pengujian dengan korelasi Spearman/Pearson terhadap parameter nilai rasa, wettability, POV, FFA menggunakan SPSS 19.0 menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara waktu penyimpanan dengan parameter uji, serta adanya korelasi antara nilai rasa dengan POV dan FFA pada taraf nyata 0,05. Hasil uji juga menunjukkan bahwa penyimpanan produk susu bubuk tipe A dan B selama 3 bulan pada suhu 30°C ekuivalen dengan penyimpanan selama 1 bulan pada suhu 40°C atau selama 2 minggu pada suhu 50°C.

Kata kunci : asam lemak bebas, bilangan peroksida, keterbasahan, pengujian mutu susu bubuk

ABSTRACT

ANGGUN S PUTRI. Monitoring of Quality Deterioration of Milk Powder Type A and B During Storage and Correlation between Test Parameters. Supervised by HARSI DEWANTARI KUSUMANINGRUM and NINI DWI YULIANSIH

FFA shows that there are strong correlation between the storage time and parameters test, as well as the correlation between the organoleptic taste value with POV and FFA at 0,05 significance level. The result also showed that the quality after storage of milk powder type A and B for 3 months at 30°C equivalent with the storage for 1 month at 40°C or 2 weeks at 50°C.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian

pada

Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan

MONITORING PERUBAHAN MUTU SUSU BUBUK TIPE A

DAN B SELAMA MASA SIMPAN DAN KORELASI ANTAR

PARAMETER UJI

ANGGUN SURIWIJAYANTI PUTRI

F24100078

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Monitoring Perubahan Mutu Susu Bubuk Tipe A dan B Selama Masa Simpan dan Korelasi antar Parameter Uji

Nama : Anggun Suriwijayanti Putri NIM : F24100078

Disetujui oleh

Dr Ir Harsi Dewantari K. Pembimbing I

Nini Dwi Yuliansih Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr Ir Feri Kusnandar, M.Sc Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur kepada Allah Swt. atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang telah dilaksanakan sejak bulan Januari 2014 hingga Mei 2014 ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr Ir Harsi Dewantari Kusumaningrum selaku dosen pembimbing akademik, atas bimbingan, ajaran, serta bantuan yang telah diberikan selama kuliah hingga penyelesaian tugas akhir.

2. Nini Dwi Yuliansih selaku dosen pembimbing lapang dari PT Frisian Flag Indonesia divisi Research and Development, atas masukan dan arahan yang diberikan selama magang hingga penyelesaian tugas akhir.

3. Dr Ir Budi Nurtama, M.Agr selaku dosen penguji yang telah bersedia menyempatkan waktu serta memberikan saran untuk perbaikan skripsi ini. 4. Ayah, Mama, dan Dimas atas dukungan, perhatian, dan doa yang

diberikan pada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian Bogor. Terima kasih pula kepada keluarga besar penulis atas dukungan dan doanya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. PT Frisian Flag Indonesia yang telah memberikan kesempatan magang kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir. Pak Aryo, Mba Velia, Mba Astri, Mas Ade, Mba Agata, dan Mas Adi atas bantuannya selama menjalani magang di divisi Research and Development. Termakasih pula kepada pihak Quality Control yang selalu membatu dalam berbagai analisis uji.

6. Teman-teman magang di PT Frisian Flag Indonesia, Fitri, Aci, Tri, Dian, Husnul, Elita, Ade atas kerjasamanya selama pelaksanaan magang.

7. Teman-teman ITP 47, atas dukungan dan bantuan kepada penulis selama bersama-sama mengenyam pendidikan di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Terima kasih kepada Alfia, Dewi, Desi atas dukungan, perhatian, dan persahabatan yang erat mulai dari Tingkat Persiapan Bersama hingga penulis menyelesaikan tugas akhir.

8. Leni Yustie, Rike Dwi Jayanti, Devi Ardelia atas bantuan dan perhatiannya.

9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tugas akhir.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan masih memerlukan masukan serta saran. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... x

PENDAHULUAN ... 1

TINJAUAN PUSTAKA ... 2

METODOLOGI ... 6

Waktu dan Tempat Penelitian ... 6

Alat dan Bahan ... 6

Metode Penelitian ... 6

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 8

Nilai Rasa ... 9

Kadar Penyerapan Oksigen ... 12

Wettability (Keterbasahan) ... 15

Peroxide Oxygen Value (POV) ... 18

Free Fatty Acid (Asam lemak Bebas) ... 20

SIMPULAN DAN SARAN ... 23

DAFTAR PUSTAKA ... 24

DAFTAR TABEL

1. Komposisi (%w/w) susu bubuk ... 22. Syarat Mutu Susu Bubuk SNI 01-2970-2006 ... 3

3. Koefisien korelasi antara waktu dan nilai rasa ... 12

4. Koefisien korelasi antara waktu dan kadar penyerapan oksigen ... 15

5. Koefisien korelasi antara waktu dan wettability ... 17

6. Koefisien korelasi antara waktu dan peroxide oxygen value ... 20

7. Koefisien korelasi antara nilai rasa dan peroxide oxygen value ... 20

8. Hasil korelasi Pearson uji Free fatty acid ... 23

DAFTAR GAMBAR

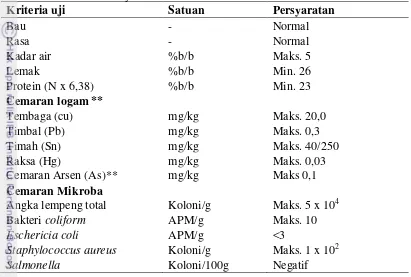

1. Nilai rasa selama masa simpan produk susu bubuk tipe A pada suhu

30°C, 40°C, 50°C. ... 10

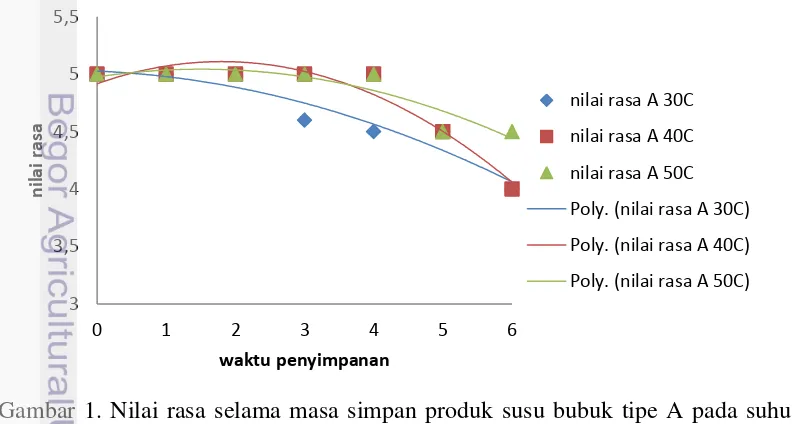

2. Nilai rasa selama masa simpan produk susu bubuk tipe B pada suhu 30°C, 40°C, 50°C. ... 11

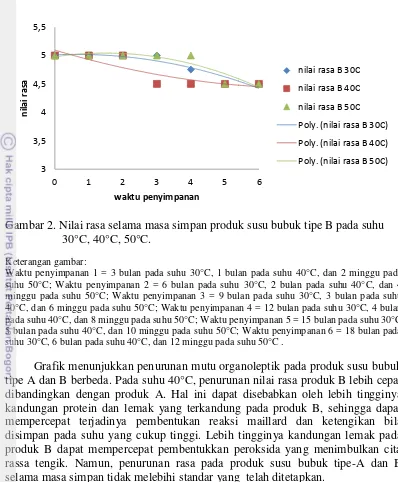

3. Kadar O2 selama masa simpan produk susu bubuk tipe A pada suhu 30°C, 40°C, 50°C. ... 13

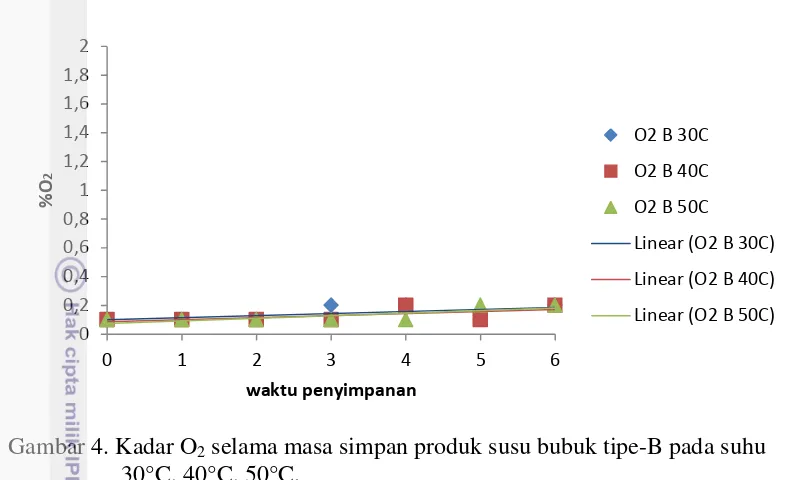

4. Kadar O2 selama masa simpan produk susu bubuk tipe-B pada suhu 30°C, 40°C, 50°C. ... 14

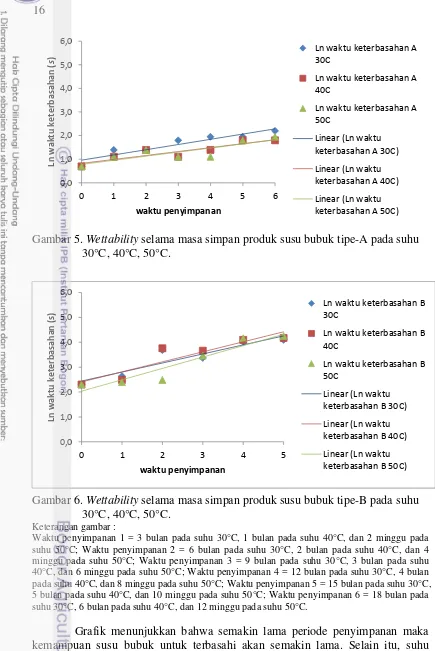

5. Wettability selama masa simpan produk susu bubuk tipe-A pada suhu 30°C, 40°C, 50°C. ... 16

6. Wettability selama masa simpan produk susu bubuk tipe-B pada suhu 30°C, 40°C, 50°C. ... 16

7. POV selama masa simpan produk susu bubuk tipe-A pada suhu 30°C, 40°C, 50°C... 18

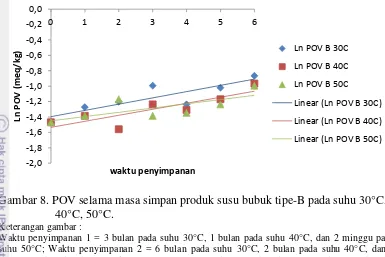

8. POV selama masa simpan produk susu bubuk tipe-B pada suhu 30°C, 40°C, 50°C... 19

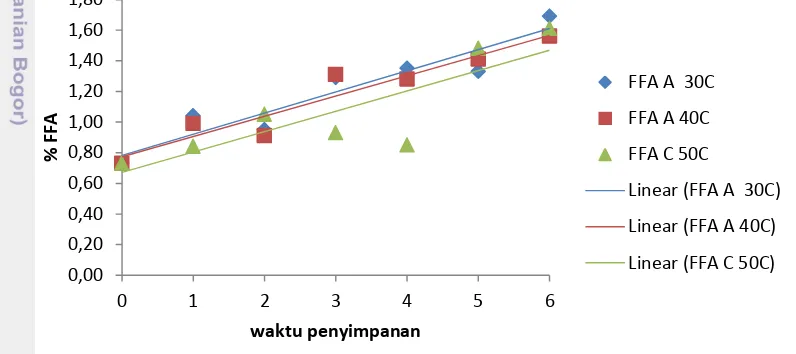

9. FFA selama masa simpan produk susu bubuk tipe-A pada suhu 30°C, 40°C, 50°C... 21

10. FFA selama masa simpan produk susu bubuk tipe-B pada suhu 30°C, 40°C, 50°C... 22

DAFTAR LAMPIRAN

1. Diagram uji peroxide oxygen value ... 262. Kefisien korelasi produk susu bubuk tipe-A suhu penyimpanan 30°C ... 27

3. Korelasi pearson produk susu bubuk tipe-B suhu penyimpanan 30°C ... 28

4. Koefisien korelasi produk susu bubuk tipe-A suhu penyimpanan 40°C ... 29

5. Koefisien korelasi produk susu bubuk tipe-B suhu penyimpanan 40°C ... 30

6. Koefisien korelasi produk susu bubuk tipe-A suhu penyimpanan 50°C ... 31

7. Koefisien korelasi produk susu bubuk tipe-B suhu penyimpanan 50°C ... 32

8. Form IDF ... 34

9. Alat O2 PB Dansesor ... 34

10. Alat Wettability ... 34

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Susu merupakan salah satu sumber gizi yang baik bagi manusia karena mengandung energi, protein, karbohidrat, lemak, minessasral, vitamin, serta air sebagai bahan penyusun utama. Jika dipandang dari segi gizi, susu merupakan pangan yang hampir sempurna kandungan gizinya sehingga banyak dikonsumsi mulai dari bayi hingga lansia untuk memenuhi kebutuhan akan gizi (Miskiyah 2011).

Susu segar secara alamiah mengandung 87.4% air dan sisanya berupa padatan susu sebanyak 12.6% (Chandan 1997). Susu segar cair sering diproses menjadi bubuk untuk menghasilkan produk susu yang stabil dengan kandungan solid tinggi. Selain dikonsumsi dengan cara direkonstitusi menjadi susu cair, susu bubuk juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku maupun bahan tambahan dalam industri pengolahan pangan. Hal ini karena komponen dalam susu bubuk mudah berinteraksi dengan komponen lain ketika diformulasikan dan diproses menjadi suatu produk pangan (Augustin dan Clarke 2008).

Susu bubuk merupakan produk olahan dari susu sapi segar yang telah mengalami proses pengeringan menggunakan alat spray dryer dengan suhu tinggi. Kemudian ditambahkan bahan lain seperti vitamin, mineral, dan asam lemak untuk meningkatkan nilai gizinya. Prinsip pembuatan susu bubuk adalah mengurangi kadar air yang terdapat dalam susu hingga kurang dari lima persen. Hal tersebut dilakukan untuk menghambat aktivitas kimia atau mikroba dalam susu sehingga daya simpan susu bisa lebih lama. Namun, susu bubuk memiliki sifat rentan atau mudah rusak terutama oleh kondisi lingkungan dan lamanya penyimpanan, dengan demikian perlu diperhatikan kondisi penyimpanan yang baik, karena suhu dan lamanya penyimpanan dapat mempengaruhi kualitas susu bubuk (Spreer dan Mixa 1998; Parodi 2004).

Produk susu bubuk memiliki masa simpan yang berbeda karena daya simpan dari produk dipengaruhi oleh kualitas bahan baku susu (raw milk), kondisi lingkungan penyimpanan, dan jenis kemasan yang digunakan (Budiyono 2009). Tingkat penurunan mutu dipengaruhi oleh lamanya penyimpanan, sedangkan kecepatan penurunan mutu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan penyimpanan, seperti suhu, intensitas cahaya, konsentrasi O2 dan CO2, kelembapan relatif, dan tekanan (Arpah 2001). Metode yang umum digunakan dalam pengujian umur simpan susu bubuk ialah metode ASLT (Accelerated shelf life testing) atau metode penyimpanan yang dipercepat. Metode ini umum digunakan untuk produk yang memiliki masa simpan lebih dari 3 bulan.

Monitoring perubahan mutu susu bubuk selama masa simpan dilakukan untuk memastikan bahwa selama susu disimpan hingga tanggal kadaluarsa masih memiliki mutu gizi dan organoleptik yang sesuai dengan standar. Umumnya,

monitoring dilakukan pada produk baru atau produk yang sudah ada namun mengalami reformulasi.

2

dan wettability (keterbasahan), parameter fisik (warna, fleck, dan lump sebelum dan setelah dilarutkan), dan parameter sensori (uji organoleptik dengan

International Dairy Federation test).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perubahan mutu susu bubuk selama masa simpan pada suhu dan waktu tertentu, serta mengetahui korelasi antar parameter uji selama masa simpan. Kegiatan analisis yang dilakukan merujuk pada metode yang telah memenuhi standar dan diakui secara nasional/ internasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Susu Bubuk

Susu segar umumnya mengandung 87,4% air dan sisanya berupa padatan susu sebanyak 12,6% (Chandan 1997). Susu segar cair sering diproses menjadi bentuk bubuk untuk menghasilkan produk susu yang stabil dengan kandungan solid tinggi. Kandungan air yang tinggi pada susu segar menyebabkan susu segar harus dilakukan pemekatan terlebih dahulu untuk menghasilkan susu dengan kadar air yang lebih rendah. Proses pemekatan awal ini melibatkan evaporasi sehingga kadar air berkurang hingga 50% kemudian susu hasil evaporasi dikeringkan dengan pengering semprot sehingga menghasilan produk susu berbentuk bubuk dengan kadar air kurang dari 3% (Widodo 2003). Pengeringan semprot merupakan proses pengeringan yang umum digunakan oleh industri susu bubuk dimana terjadi atomisasi susu dengan menggunakan udara panas yakni (180-220⁰C). Pengeringan susu dengan pengering semprot akan menghasilkan susu bubuk dengan kelarutan, flavor, dan warna yang baik (Setyo 2010). Komposisi susu bubuk dan syarat mutu susu bubuk berdasarkan SNI dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Komposisi (%w/w) susu bubuk

Komponen Kandungan (%)

Kadar air 3

Kadar lemak 27,5

Kadar protein 26,4

Kadar laktosa 37,2

Kadar mineral 5,9

Sumber: (Chandan 1997)

3 meningkatkan nilai ekonomis bahan baku, serta mempertahankan atau meningkatkan mutu terutama mutu gizi, daya cerna, dan ketersediaan gizi. Pengeringan susu cair menjadi susu bubuk dapat memperpanjang umur simpannya, umumnya hingga 2 tahun apabila disimpan pada suhu ruang (25-30°C) dengan penanganan yang baik (Immaningsih 2013).

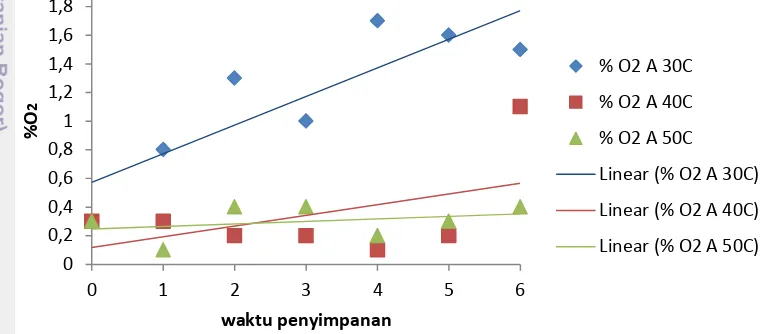

Tabel 2. Syarat Mutu Susu Bubuk SNI 01-2970-2006

Kriteria uji Satuan Persyaratan

Bau - Normal

Angka lempeng total Koloni/g Maks. 5 x 104

Bakteri coliform APM/g Maks. 10

Eschericia coli APM/g <3

Staphylococcus aureus Koloni/g Maks. 1 x 102

Salmonella Koloni/100g Negatif

Proses pembuatan susu bubuk pada beberapa industri umumnya menggunakan teknik pencampuran kering atau dry mixing. Susu skim bubuk, lemak nabati, konsetrat protein susu, pengemulsi, antioksidan, dan ekstrak krim dimasukkan ke dalam tangki pencampuran yang berisi air hangat (±50°C). Seluruh bahan di dalam tangki pencampuran diaduk hingga larut sempurna. Kemudian susu disaring untuk memisahkan kotoran dari susu. Susu yang telah disaring selanjutnya dipanaskan hingga mencapai suhu 76-80°C. Susu pasteurisasi kemudian dihomogenisasi untuk menyeragamkan butiran lemak hingga berukuran 2µ. Setelah susu dihomogenisasi, kemudian susu dikeringkan menggunakan alat pengering semprot (spray dryer) dan penambahan lesitin pada akhir proses pengeringan. Penambahan lesitin bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lemak susu untuk terlarut dalam air. Susu rekombinasi kemudian dicampur secara kering dengan sukrosa, maltodextrin, perisa, DHA, AA, vitamin, dan mineral. Setelah diaduk hingga homogen, susu bubuk disimpan sementara di dalam tottebin sebelum susu dikemas lebih lanjut.

Uji Umur Simpan Susu Bubuk

Uji umur simpan (shelf life) adalah suatu pengujian untuk mengetahui kondisi dari suatu produk susu tiap periode waktu. Institut of Food Technologist

4

saat konsumsi dimana produk masih berada dalam kondisi yang memuaskan pada sifat-sifat penampakan, rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizi (Robertson 2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan suatu produk menurut Robertson (2009), diantaranya adalah 1) Karakteristik produk, termasuk formulasi dan parameter proses (faktor intrinsik); 2) Lingkungan, selama proses penyimpanan dan distribusi (faktor ekstrinsik); 3) Sifat dari bahan pengemas.

Floros dan Ganasekharan (1993) menyatakan terdapat enam faktor utama yang mengakibatkan terjadinya penurunan mutu atau kerusakan pada produk pangan, diantaranya kadar oksigen, uap air, cahaya, mikroorganisme, kompresi atau bantingan, dan bahan kimia toksik atau off flavor. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan penurunan mutu lebih lanjut, seperti oksidasi lipid, kerusakan vitamin, kerusakan protein, perubahan bau, reaksi pencoklatan, perubahan organoleptik, dan kemungkinan terbentuknya racun.

Menurut Floros dan Gnanasekharan (1993), penurunan mutu pada produk susu bubuk adalah akibat penyerapan uap air dan oksidasi. Untuk produk susu bubuk dengan kadar lemak tinggi, kedua faktor tersebut merupakan paramater yang sangat penting, karena akan menentukan umur simpan dan mutu dari produk susu yang dihasilkan. Peran kemasan juga sangat penting untuk melindungi susu bubuk. Kemasan dengan permeabilitas uap air yang rendah dapat menekan pengaruh kadar air dalam penurunan mutu susu bubuk sehingga faktor kritis yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah oksidasi. Oksidasi akan menurunkan mutu susu bubuk baik secara fisikokimia maupun organoleptik karena akan menghasilkan aroma tengik yang dapat menurunkan penerimaan konsumen. Kemasan yang digunakan sebagai wadah untuk penyimpanan harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni dapat mempertahankan mutu produk agar tetap bersih serta mampu memberi perlindungan terhadap produk dari kotoran, pencemaran, dan kerusakan fisik, serta dapat menahan perpindahan gas dan uap air.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan masa simpan susu bubuk ialah Accelerated Shelf-life Testing (ASLT). Metode ini dilakukan dengan cara menyimpan produk pangan pada kondisi lingkungan bersuhu tinggi sehingga proses penurunan mutu produk pangan dapat terjadi lebih cepat. Menurut Syarief dan Halid (1993), parameter yang digunakan untuk menganalisis penurunan mutu produk pangan harus mencerminkan keadaan mutu produk yang diperiksa. Parameter tersebut dapat berupa hasil analisis kimia, fisik atau mikrobiologis dan organoleptik seperti daya serap oksigen, kadar peroksida, kelarutan, skor uji organoleptik, tekstur, warna, total mikroba dan sebagainya.

Monitoring Perubahan Mutu Susu Bubuk Selama Masa Simpan

Kadar Penyerapan O2

5 pada lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh, dan susu bubuk umumnya ditambahkan asam lemak tak jenuh seperti omega 3 dan 6 untuk meningkatkan nilai gizinya (Immaningsih 2013).

Wettability (Keterbasahan)

Wettability adalah waktu yang dibutuhkan susu untuk bercampur dengan air. Pengujian dilakukan pada saat sampel susu bubuk tenggelam seluruhnya di dalam air. Residu yang tidak terlarut dapat disebabkan oleh protein yang terdenaturasi, partikel yang hangus atau lengket (brunt and sticky particles),

partikel sukar larut dan bahan campuran (impuritas). Faktor-faktor yang mempengaruhi solubiti adalah ukuran partikel, suhu udara pengeringan, tekanan udara pengering, dan suhu udara keluar (Negri dkk, 2004; Stapelfeldt dkk 2004; Romeo-nadal dkk 2007; Wright and Drake 2007 dalam Immaningsih 2013)

Peroxide Oxygen Value (POV)

Bilangan peroxida menunjukkan adanya reaksi oksidasi yang terjadi pada minyak atau lemak yang dipanaskan dan adanya kontak minyak dengan udara disekitarnya. Asam lemak tidak jenuh dapat meningkatkan oksigen pada ikatan rangkapya sehingga membentuk peroksida. Peroksida merupakan suatu tanda adanya pemecahan atau kerusakan pada minyak atau lemak karena terjadi oksidasi (kontak dengan udara) yang menyebabkan bau dan aroma tengik. Semakin tinggi bilangan peroksida maka semakin tinggi pula tingkat ketengikan suatu minyak atau lemak. Pengukuran angka peroksida pada dasarnya adalah mengukur kadar peroksida dan hidroperoksida yang terbentuk pada tahap awal reaki oksidasi lemak. Bilangan peroksida yang tinggi mengindikasikan lemak atau minyak sudah mengalami oksidasi, namun pada angka yang lebih rendah bukan selalu menunjukkan kondisi oksidasi yang masih dini. Angka peroksida lebih rendah bisa disebabkan oleh laju pembentukan peroksida baru lebih kecil dibandingkan dengan laju degradasinya menjadi senyawa lain. Kecepatan proses oksidasi tergantung pada tipe lemak dan kondisi penyimpanan. Meningkatnya suhu akan mempercepat oksidasi lemak. Bilangan peroksida biasanya disajikan dalam bentuk miliequivalen oksigen per kilogram (meq/kg).

Teknik pengukuran peroksida didasarkan pada kemampuan peroksida membebaskan iodin dari kalium iodia (iodometri)

atau mengoksidasi ion besi (II) menjadi besi (III) (metode tiosianat):

(Arifin 2010) Free Fatty Acid (FFA)

Free fatty acid atau asam lemak bebas (ALB) adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi biasanya bergabung dengan lemak netral. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis enzim (Ketaren 1996). Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk.

ROOH + 2KI ROH + I2 +K2O

6

Organoleptik

Uji organoleptik atau sering disebut dengan uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam penentuan mutu suatu produk, karena dapat memberikan indikasi kebusukan, kemunduran mutu dan kerusakan lainnya. Pengujian organoleptik dapat meliputi uji penampakan (bentuk, ukuran, warna), cita rasa (asam, asin, manis, pahit), flavor (bau dan rasa), dan tekstur (keras, alot, renyah, lunak) (Afrianti 2008).

METODOLOGI

Waktu dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan magang dilakukan mulai Januari-Mei 2014 yang dilaksanakan di Departemen Research and Development PT Frisian Flag Indonesia Plant Pasar Rebo, beralamat di Jalan Raya Bogor Km.5, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760.

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan ialah alat pengukur kadar penyerapan O2 (PBI Dansensor), Spektrofotometer DR 2800, kuvet kaca, erlenmeyer asah 100 mL, erlenmeyer bohlam 250 mL, tutup erlenmeyer, micro pipet digital, gelas piala 100 mL, gelas piala 250 mL, gelas piala 400 mL, corong, neraca analitik, sudip, gunting, stopwatch, hot plate, desikator, gegep, cawan alumunium, oven, kertas saring, gelas ukur, kaca arloji, alat pengocok, gelas plastik kecil, form IDF dan sendok kecil.

Bahan-bahan yang digunakan ialah sampel susu bubuk tipe-A dan B, standar susu bubuk tipe-A dan B, klorobutan metanol, besi (II) klorida (FeCl2), amonium tiosianat (NH4SCN), petroleum eter, alkohol anhydrous, air destilata, dan air hangat.

Metode Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama adalah pengujian sampel untuk mengetahui perubahan mutu produk susu bubuk selama masa simpan. Pengujian dilakukan secara organoleptik terhdap rasa dan secara kimia dengan analisis kadar penyerapan O2, wettability (keterbasahan), peroxide oxygen

7 menggunakan panelis excellent yang berasal dari pihak Research and Development, sebanyak 9 panelis dengan teknik IDF test (International Dairy Federation Test). Pengujian rasa dilakukan dengan membandingkan rasa yang dimiliki oleh sampel susu dengan current yang disimpan pada suhu 5oC kemudian diberi penilaian dengan skala 1-5. Semakin besar nilainya maka rasa sampel semakin sama dengan current yang diberikan, dan sebaliknya. Hasil tes yang diperoleh kemudian dirata-ratakan untuk dijadikan skor rasa pada suhu dan waktu penyimpanan tertentu. Skor terendah yang dapat diterima agar produk masih layak untuk dikonsumsi ialah 3 dari 5 skala.

Pengujian Wettability (IDF, 1979)

Uji wettability merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan susu untuk tercampur dengan pelarutnya (air). Kemampuan

wettability dapat dilakukan dengan mencatat waktu yang dibutuhkan oleh 10 gram susu bubuk hingga terendam seluruhnya dalam 250 mL air (T=30°C). Pengukuran waktu dilakukan dengan menggunakan stopwatch. Standar yang ditetatapkan untuk uji wettability tidak boleh lebih dari 120 detik. Jika waktu yang dibutuhkan lebih dari 120 detik maka kualitas susu telah menurun, namun tidak menjadi parameter reject.

Pengujian Kadar O2

Pengujian kadar O2 dalam kemasan dilakukan menggunakan alat O2 meter. Cara pengukurannya dilakukan dengan menusukkan jarum syingre ke dalam kemasan susu bubuk tetapi tidak boleh sampai mengenai susu di dalam kemasan tersebut. Kadar O2 yang rendah menunjukkan kualitas susu masih baik. Pengemasan susu bubuk harus dilakukan dalam keadaan kedap udara, yaitu dengan pengusiran O2 menggunakan N2. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, kadar pengukuran O2 yang didapatkan tidak boleh lebih dari 3%. Pengujian Peroxide Oxygen Value (IDF, 2002)

8

spektrofotometer DR 2800 pada panjang gelombang 490 nm. Bilangan peroksida disajikan dalam bentuk miliequivalen oksigen per kilogram(meq/kg). Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, kadar peroksida yang terkandung pada susu tidak boleh melebihi 1%.

Pengujian Free Fatty Acid (ISO, 2008)

Penentuan kadar free fatty acid pada susu bubuk selama penyimpanan dilakukan dengan terlebih dahulu memanaskan cawan alumunium kosong selama 10 menit dengan oven dan didinginkan dalam desikator, kemudian ditimbang menggunakan neraca analitik. Sampel ditimbang sebanyak ±2g di dalam erlenmeyer bohlam, kemudian di tambahkan 100mL petroleum eter. Erlenmeyer bohlam ditutup dan sampel dikocok selama 1 menit dengan alat shaker. Kemudian hasil ekstraksi disaring ke dalam cawan kering namun sisakan 20mL. Sisa larutan dalam erlenmeyer ditambahkan lagi dengan 20mL petroleum eter, hal ini bertujuan agar ekstraksi asam lemak bebas dalam susu bubuk sempurna. Sampel dikocok kembali menggunakan alat shaker selama 1 menit, kemudian disaring seluruhnya kedalam cawan alumunium kosong yang sama. Filtrat larutan yang diperoleh dipanaskan menggunakan hot plate hingga menguap seluruhnya. Setelah itu, cawan dimasukkan ke dalam oven vakum selama 10 menit dan didinginkan menggunakan desikator ±15 menit. Setelah cawan dingin, kemudian ditimbang. Penentuan kadar free fatty acid dilakukan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Kadar FFA (%) = –

dengan maksimum kadar free fatty acid sebesar 3%. Pengolahan Data

Parameter uji untuk mengukur perubahan mutu susu bubuk selama masa simpan, yakni kadar penyerapan O2, wettability, POV, dan FFA akan dikorelasikan dengan waktu penyimpanan menggunakan korelasi Pearson,

sementara parameter nilai rasa akan dikorelasikan menggunakan korelasi

Spearman pada software SPSS 19.0. Parameter uji juga diolah menggunakan

software Ms.Excel untuk menentukan pola perubahan mutu yang paling mewakili keseluruhan data. Selanjutnya, persamaan regresi yang diperoleh dari masing-masing parameter uji digunakan untuk membandingkan perubahan mutu selama masa simpan produk susu bubuk tipe A dan B pada suhu 30oC, 40oC, dan 50oC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

9 namun diharapkan masih dalam standar yang ditentukan. Perbedaan penyimpanan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa cepat kerusakan atau penurunan mutu yang terjadi apabila sampel susu bubuk disimpan pada suhu 30oC, 40oC dan 50oC.

Sampel dikemas menggunakan teknik modifikasi atmosfer dengan mengalirkan gas Nitrogen (N2) untuk mengusir oksigen di dalam kemasan. Pengusiran gas O2 pada kemasan bertujuan untuk mengurangi jumlah kemungkinan mikroba yang terdapat pada produk untuk tumbuh dan berkembang. Berdasarkan studi yang dilakukan terhadap parameter uji nilai rasa, kadar penyerapan oksigen, wettability, frre fatty acid, dan peroxide oxygen value, diketahui bahwa produk susu bubuk dapat bertahan selama 18 bulan pada suhu penyimpanan 30oC, 6 bulan pada suhu penyimpanan 40oC, dan 3 bulan pada suhu penyimpanan 50oC. Oleh karena itu, waktu penyimpanan untuk uji monitoring produk susu bubuk tipe A dan B akan mengikuti waktu penyimpanan dari studi yang telah dilakukan sebelumnya. Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa penyimpanan produk selama 3 bulan pada suhu 30oC ekuivalen dengan penyimpanan produk pada suhu 40oC selama 1 bulan atau selama 2 minggu pada suhu 50oC.

Proses pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil produk susu bubuk tipe A dan B yang telah dikemas yang berasal dari tottebin yang sama. Sebelum produk susu bubuk disimpan pada masing-masing suhu yang ditentukan, produk dianalisis masing-masing kandungan fisikokimianya. Berdasarkan hasil fisikokimia, produk A memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk B yakni 18,85% untuk produk A dan 7,93% untuk produk B, namun kandungan gula produk B lebih tinggi dibandingkan dengan produk A, yakni 14,33% untuk produk A dan 46,99% untuk produk B. Kandungan lemak yang tinggi terutama kandungan asam lemak tak jenuh dapat mempercepat pembentukkan peroksida yang dapat mempercepat ketengikan, namun proses ketengikan tersebut dapat dihambat dengan penambahan antioksidan saat proses pengolahan serta penghilangan O2 pada saat pengemasan.

Parameter yang digunakan untuk memonitoring perubahan mutu susu bubuk tipe A dan B selama masa simpan, yaitu pengujian organoleptik, kadar penyerapan O2, wettability (keterbasahan), peroxide oxygen value (POV) dan kadar asam lemak bebas (FFA).

Nilai Rasa

Analisis laboratorium baik secara kimia maupun secara fisik dapat dilaksanakan untuk menilai mutu dari suatu jenis produk, tetapi sulit diinterpretasikan tanpa melibatkan analisis organoleptik atau uji sensori. Pengujian organoleptik dianggap peka dan sering digunakan untuk menilai mutu produk selama masa simpannya. Pengujian secara organoleptik pada produk susu bubuk tipe A dan B dilakukan sebelum sampel dilarutkan dan setelah sampel dilarutkan.

10

40°C, dan 2,5 bulan pada suhu 50°C. Perubahan rasa pada produk susu bubuk diikuti pula dengan perubahan warna yang dapat diamati secara fisik pada produk. Produk susu berwarna lebih kecoklatan yang diakibatkan oleh reaksi pencoklatan non enzimatik, terutama pada produk yang disimpan diatas suhu ruang, yakni suhu 40°C dan 50°C.

Reaksi pencoklatan non enzimatik atau reaksi Maillard dapat terjadi pada produk pangan yang mengandung gula pereduksi dan protein dengan kondisi penyimpanan tertentu, salah satunya penyimpanan pada suhu tinggi dengan waktu yang cukup lama (Farkye et al 2001). Pada tahap awal terjadinya reaksi antara asam amino dengan gula pereduksi, perubahan cita rasa pada produk tidak terlalu nyata karena kompleks gula-protein akan terurai menghasilkan senyawa kimia yang kompleks (Afriani 2008). Seiring dengan lamanya waktu penyimpanan pada suhu tertentu, reaksi akan terus berlangsung dan berpolimerisasi sehingga senyawa yang terbentuk meningkat hingga dapat terdeteksi oleh indera baik cita rasa maupun warna.

Penurunan rasa dari produk susu bubuk dapat pula dipengaruhi oleh kadar penyerapan O2 dan formulasi bahan baku produk susu bubuk. Susu bubuk tipe A dan B memiliki formulasi yang berbeda, sehingga penurunan nilai rasa selama penyimpanan dapat berbeda tergantung kandungan lemak, protein, dan gula yang terdapat pada produk. Prekursor utama penyebab off flavor pada produk susu bubuk ialah komponen asam lemak linoleat, linolenat, oleat, dan arakhidonat (Shiratsuchi et al 1994; Barrefors et al, 1995: Przybylski and Eskin 1995). Asam lemak tersebut diketahui ada secara alami pada susu bubuk maupun ditambahkan secara langsung untuk meningkatkan nilai gizi produk. Sementara kadar O2 yang tinggi dalam kemasan dapat mengoksidasi asam lemak tak jenuh membentuk hidroperoksida yang kemudian membentuk keton atau aldehid sehingga menimbulkan cita rasa tengik. Suhu penyimpanan produk susu bubuk dapat mempercepat penurunan nilai rasa. Terlihat pada penyimpanan susu bubuk pada suhu 30°C dapat mempertahankan cita rasa hingga 9 bulan penyimpan, sementara pada pada suhu 40°C dan 50°C hanya dapat mempertahankan cita rasa hingga 5 bulan dan 2,5 bulan. Pengujian nilai rasa selama penyimpanan produk susu bubuk tipe A dan B dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.

11

Gambar 2. Nilai rasa selama masa simpan produk susu bubuk tipe B pada suhu 30°C, 40°C, 50°C.

Keterangan gambar:

Waktu penyimpanan 1 = 3 bulan pada suhu 30°C, 1 bulan pada suhu 40°C, dan 2 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 2 = 6 bulan pada suhu 30°C, 2 bulan pada suhu 40°C, dan 4 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 3 = 9 bulan pada suhu 30°C, 3 bulan pada suhu 40°C, dan 6 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 4 = 12 bulan pada suhu 30°C, 4 bulan pada suhu 40°C, dan 8 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 5 = 15 bulan pada suhu 30°C, 5 bulan pada suhu 40°C, dan 10 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 6 = 18 bulan pada suhu 30°C, 6 bulan pada suhu 40°C, dan 12 minggu pada suhu 50°C .

Grafik menunjukkan penurunan mutu organoleptik pada produk susu bubuk tipe A dan B berbeda. Pada suhu 40°C, penurunan nilai rasa produk B lebih cepat dibandingkan dengan produk A. Hal ini dapat disebabkan oleh lebih tingginya kandungan protein dan lemak yang terkandung pada produk B, sehingga dapat mempercepat terjadinya pembentukan reaksi maillard dan ketengikan bila disimpan pada suhu yang cukup tinggi. Lebih tingginya kandungan lemak pada produk B dapat mempercepat pembentukkan peroksida yang menimbulkan cita rassa tengik. Namun, penurunan rasa pada produk susu bubuk tipe-A dan B selama masa simpan tidak melebihi standar yang telah ditetapkan.

Penurunan mutu rasa selama masa simpan produk susu bubuk mengikuti model polynomial. Hal ini didapatkan dari nilai R2 yang lebih besar dibandingkan dengan model penurunan orde nol dan orde satu. Nilai R2 yang semakin besar menyatakan bahwa model regresi yang digunakan semakin tepat. Dalam regresi, R2 dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik garis regresi mendekati nilai data asli yang dibuat model. (Sugiarto dan Siagian 2000).

12

0,0446x + 5,0952 pada suhu penyimpanan 40°C; dan y = -0,0074x2 + 0,0446x + 4,9762 pada suhu penyimpanan 50°C.

Persamaan regresi yang diperoleh, digunakan untuk melihat hubungan antar perlakuan suhu penyimpanan, yakni suhu penyimpanan 30°C, 40°C, dan 50°C. Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh produk A, hasil menunjukkan nilai rasa pada penyimpanan 3 bulan dengan suhu 30°C sebesar 4,97; pada penyimpanan 1 bulan dengan suhu 40°C sebesar 5,00; dan pada penyimpanan 2 minggu dengan suhu 50°C sebesar 5,00. Produk B menunjukkan nilai rasa pada penyimpanan 3 bulan dengan suhu 30°C sebesar 4,98; pada penyimpanan 1 bulan dengan suhu 40°C sebesar 4,93; dan pada penyimpanan 2 minggu dengan suhu 50°C sebesar 5,00. Hasil dari produk susu bubuk tipe A dan B dapat menunjukkan bahwa penyimpanan selama 3 bulan pada suhu 30°C memiliki nilai rasa yang cenderung sama dengan nilai rasa pada penyimpanan 1 bulan pada suhu 40°C dan 2 minggu pada suhu 50°C. Nilai rasa selama masa simpan dikatakan cenderung sama karena data yang digunakan ialah data rata rata dari perlakuan.

Tabel 3. Koefisien korelasi antara waktu dan nilai rasa

Suhu (°C) nilai-r produk A nilai-r produk B menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara waktu penyimpanan dengan perubahan nilai rasa produk susu bubuk yang disimpan pada suhu 30°C, 40°C, dan 50°C pada taraf nyata 0,05 (Tabel 3). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin lama produk disimpan, maka cita rasa yang diperoleh akan menurun atau berkorelasi negatif.

Kadar Penyerapan Oksigen

Pengukuran kadar penyerapan oksigen dalam kemasan produk susu bubuk harus dilakukan, karena awal mula proses ketengikan dapat ditandai dengan meningkatnya penyerapan oksigen. Berdasarkan grafik, kadar oksigen produk A pada kondisi fresh sebesar 0,3% meningkat menjadi 1,5% pada masa permeabilitas kemasan terhadap suhu dan udara baik disertai dengan sealing yang rapat.

13 suhu 30°C cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang disimpan pada suhu 40°C. Pada suatu jurnal disebutkan bahwa kadar oksigen dalam kemasan utuh dapat meningkat hingga 5 kali dari kondisi fresh pada suhu penyimpanan 30°C dan meningkat hingga 18 kali dari kondisi fresh pada suhu penyimpanan 40°C selama 1 bulan (Immaningsih 2013).

Salah satu dari tiga faktor penyebab oksidasi lipid ialah headspace oxygen.

Apabila headspace oxgen saat pengemasan produk terpenuhi maka kemungkinan terjadinya oksidasi lipid selama masa simpan dapat dicegah. Penghilangan oksigen menjadi kurang dari 1% dengan mengalirkan gas inert N2 ke dalam kemasan bertujuan untuk memperpanjang umur simpan dengan mecegah terjadinya oksdiasi lemak pada produk.

Peningkatan kadar oksigen dalam kemasan dapat dipengaruhi oleh kemasan yang digunakan, seperti kebocoran pada kemasan, ataupun sealing yang tidak rapat. Kerapatan sealing pada kemasan dapat dipengaruhi oleh suhu dari mesin

sealer yang digunakan. Apabila suhu yang digunakan pada mesin sealer tepat, maka sealing pada kemasan akan sempurna. Kadar oksigen maksimum yang ditetapkan oleh PT Frisian Flag Indonesia ialah sebesar 3%. Peningkatan kadar penyerapan oksigen yang tinggi hingga melebihi 3% mengindikasikan terjadinya kebocoran pada kemasan. Pengujian kadar penyerapan O2 selama penyimpanan produk susu bubuk tipe A dan B dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4.

14

Gambar 4. Kadar O2 selama masa simpan produk susu bubuk tipe-B pada suhu 30°C, 40°C, 50°C.

Keterangan gambar :

Waktu penyimpanan 1 = 3 bulan pada suhu 30°C, 1 bulan pada suhu 40°C, dan 2 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 2 = 6 bulan pada suhu 30°C, 2 bulan pada suhu 40°C, dan 4 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 3 = 9 bulan pada suhu 30°C, 3 bulan pada suhu 40°C, dan 6 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 4 = 12 bulan pada suhu 30°C, 4 bulan pada suhu 40°C, dan 8 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 5 = 15 bulan pada suhu 30°C, 5 bulan pada suhu 40°C, dan 10 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 6 = 18 bulan pada suhu 30°C, 6 bulan pada suhu 40°C, dan 12 minggu pada suhu 50°C.

Nilai R2 yang diperoleh produk A ialah 0,7396; 0,2259; 0,1116 pada suhu penyimpanan 30°C, 40°C dan 50°C. Sementara produk B memiliki nilai R2 = 0,3333; 0,4000; 0,6250 pada suhu penyimpanan 30°C, 40°C dan 50°C. Persamaan regresi yang diperoleh produk A yakni y = 0,0167x + 0,5714 pada suhu penyimpanan 30°C; y = 0,0188x + 0,1179 pada suhu penyimpanan 40°C; dan y = 0,0089x + 0,2464 pada suhu penyimpanan 50°C. Persamaan regresi yang diperoleh produk B yakni y = 0,0012x + 0,1 pada suhu penyimpanan 30°C; y = 0,0036x + 0,0857 pada suhu penyimpanan 40°C; dan y = 0,0089x + 0,075 pada suhu penyimpanan 50°C.

Persamaan regresi yang diperoleh digunakan untuk melihat hubungan antar perlakuan suhu penyimpanan, yakni suhu penyimpanan 30°C, 40°C, dan 50°C. Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh produk A, hasil menunjukkan kadar oksigen pada penyimpanan 3 bulan dengan suhu 30°C sebesar 0,77; pada penyimpanan 1 bulan dengan suhu 40°C sebesar 0,19; dan pada penyimpanan 2 minggu dengan suhu 50°C sebesar 0,26. Produk B menunjukkan kadar oksigen pada penyimpanan 3 bulan dengan suhu 30°C sebesar 0,11; pada penyimpanan 1 bulan dengan suhu 40°C sebesar 0,10; dan pada penyimpanan 2 minggu dengan suhu 50°C sebesar 0,09. Hasil dari produk A menunjukkan bahwa penyimpanan selama 3 bulan pada suhu 30°C memiliki kadar penyerapan oksigen yang berbeda dengan penyimpanan 1 bulan pada suhu 40°C dan 2 minggu pada suhu 50°C. Sementara produk B menunjukkan penyimpanan selama 3 bulan pada suhu 30°C memiliki kadar penyerapan oksigen yang cenderung sama dengan penyimpanan 1 bulan pada suhu 40°C dan 2 minggu pada suhu 50°C. Kadar penyerapan oksigen

15 selama masa simpan dikatakan cenderung sama karena data yang digunakan ialah data rata-rata dari perlakuan.

Tabel 4. Koefisien korelasi antara waktu dan kadar penyerapan oksigen

Suhu (°C) nilai-r produk A nilai-r produk B

30 0,860 0,577

40 0,475 0,632

50 0,334 0,791

Keterangan : korelasi pada α = 0,05

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh, produk susu bubuk tipe A dan B memiliki korelasi positif antara waktu penyimpanan dengan kadar oksigen dalam kemasan. Semakin lama waktu penyimpanan, kadar oksigen dalam kemasan semakin tinggi (Tabel 4). Namun, peningkatan oksigen di dalam kemasan tidak melebihi standar yang telah ditetapkan (3%).

Wettability (Keterbasahan)

Uji wettability selama masa simpan dilakukan untuk mengetahui kemampuan susu bubuk untuk terbasahi dengan air. Formulasi, bentuk dan ukuran partikel atau keberadaan asam lemak bebas pada permukaan dapat mempengaruhi keterbasahan produk susu bubuk. Susu bubuk yang dapat terbasahi dalam waktu kurang dari 15 detik disebut dengan susu bubuk “instan”. Waktu maksimum untuk uji wettability yang ditetapkan oleh PT Frisian Flag Indonesia ialah 2 menit. Apabila selama masa simpan produk susu bubuk tidak terbasahi dalam waktu 2 menit, maka kualitas produk susu bubuk dinilai telah menurun, namun tidak menjadi parameter reject.

16

Gambar 5. Wettability selama masa simpan produk susu bubuk tipe-A pada suhu 30°C, 40°C, 50°C.

Gambar 6. Wettability selama masa simpan produk susu bubuk tipe-B pada suhu 30°C, 40°C, 50°C.

Keterangan gambar :

Waktu penyimpanan 1 = 3 bulan pada suhu 30°C, 1 bulan pada suhu 40°C, dan 2 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 2 = 6 bulan pada suhu 30°C, 2 bulan pada suhu 40°C, dan 4 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 3 = 9 bulan pada suhu 30°C, 3 bulan pada suhu 40°C, dan 6 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 4 = 12 bulan pada suhu 30°C, 4 bulan pada suhu 40°C, dan 8 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 5 = 15 bulan pada suhu 30°C, 5 bulan pada suhu 40°C, dan 10 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 6 = 18 bulan pada suhu 30°C, 6 bulan pada suhu 40°C, dan 12 minggu pada suhu 50°C.

Grafik menunjukkan bahwa semakin lama periode penyimpanan maka kemampuan susu bubuk untuk terbasahi akan semakin lama. Selain itu, suhu penyimpanan yang lebih tinggi akan mempercepat kerusakan partikel susu sehingga lebih sukar larut yang menyebabkan daya keterbasahan menurun. Berdasarkan hasil yang diperoleh, peningkatan waktu keterbasahan selama masa

17 simpan susu bubuk tipe B lebih cepat dibandingkan dengan susu bubuk tipe A. Hal ini dapat disebabkan oleh kandungan lemak yang lebih tinggi pada susu bubuk tipe B. Asam lemak apabila mengalami proses hidrolisis menjadi asam lemak bebas akan memperlambat proses kelarutan dari partikel susu bubuk.

Laju penurunan keterbasahan pada produk susu bubuk tipe A dan B mengikuti laju penurunan mutu orde satu, dengan R2 = 0,8869; 0,8286; 0,7285 untuk produk A dan R2 = 0,9109; 0,9014; 0,9375 untuk produk B berturut-turut pada suhu penyimpanan 30°C, 40°C, dan 50°C. Persamaan regresi yang diperoleh dari produk A yakni y = 0,0184x + 0,9576 untuk suhu penyimpanan 30°C; y = 0,0418x + 0,8193 untuk suhu penyimpanan 40°C; dan y = 0,0867x + 0,7815 untuk suhu penyimpanan 50°C. Produk B memiliki persamaan regresi y = 0,0318x + 2,4106 untuk suhu penyimpanan 30°C; y = 0,0997x + 2,4133 untuk suhu penyimpanan 40°C dan y = 0,4582x + 1,573 untuk suhu penyimpanan 50°C.

Persamaan regresi digunakan untuk melihat hubungan antar perlakuan penyimpanan, yakni penyimpanan suhu 30°C, 40°C, dan 50°C. Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh produk A, hasil menunjukkan waktu keterbasahan selama penyimpanan 3 bulan dengan suhu 30°C yakni selama 3,25 detik; sementara pada penyimpanan 1 bulan dengan suhu 40°C selama 2,68 detik; dan pada penyimpanan 2 minggu dengan suhu 50°C selama 2,60 detik. Pada produk B, hasil penggunaan persamaan regresi menunjukkan penyimpanan selama 3 bulan pada suhu 30°C memiliki waktu keterbasahan 16,31 detik, penyimpanan selama 1 bulan pada suhu 40°C memiliki waktu keterbasahan 16,64 detik, dan penyimpanan selama 2 minggu pada suhu 50°C memiliki waktu keterbasahan selama 12,06 detik.

Produk susu bubuk tipe A menunjukkan bahwa penyimpanan selama 3 bulan pada suhu 30°C mengalami penurunan keterbasahan yang cenderung sama dengan penyimpanan 1 bulan pada suhu 40°C dan 2 minggu pada suhu 50°C. Sementara produk susu bubuk tipe B menunjukkan bahwa penyimpanan selama 3 bulan pada suhu 30°C memiliki waktu keterbasahan yang cenderung sama dengan penyimpanan selama 1 bulan pada suhu 40°C, namun memiliki waktu keterbasahan yang cukup berbeda dengan penyimpanan selama 2 minggu pada suhu 50°C. Waktu keterbasahan selama masa simpan dikatakan cenderung sama karena data yang digunakan ialah data rata rata dari perlakuan.

Tabel 5. Koefisien korelasi antara waktu dan wettability

Suhu (°C) nilai-r produk A nilai-r produk B

18

terdenaturasi, meningkatnya pembentukan asam lemak bebas, partikel yang hangus atau lengket, atau terbentuknya partikel yang sukar larut seperti gumpalan. Peroxide Oxygen Value (POV)

Senyawa peroksida dapat terbentuk akibat oksidasi lemak tak jenuh yang terdapat pada produk susu bubuk. Bilangan peroksida dapat diukur dengan banyaknya ion Fe(II) yang dapat teroksidasi menjadi ion Fe(III) oleh senyawa peroksida yang terdapat di dalam sampel. Ion Fe(III) akan berikatan dengan ion tiosianat membentuk kompleks feri tiosianat (Fe(SCN)3) yang berwarna merah. Semakin tinggi intensitas warna merah menunjukkan semakin banyak peroksida yang terdapat pada sampel (Andarwulan et al. 2011).

Semakin lama proses penyimpanan, lemak dapat teroksidasi menjadi senyawa aldehid, keton, dan asam lemak bebas. Berdasarkan hasil uji yang diperoleh, bilangan peroksida pada produk susu bubuk tipe-A meningkat dari 0,22 meq/kg saat kondisi fresh menjadi 0,47; 0,54; dan 0,37 meq/kg pada masa simpan 18 bulan pada suhu 30°C, 6 bulan pada suhu 40°C, dan 3 bulan pada suhu 50°C. Sementara pada produk B, bilangan peroksida meningkat dari 0,23 meq/kg saat kondisi fresh menjadi 0,42; 0,38; dan 0,37 meq/kg pada umur simpan 18 bulan pada suhu 30°C, 6 bulan pada suhu 40°C, dan 3 bulan pada suhu 50°C. POV produk susu bubuk tipe A dan B selama masa simpan dapat dilihat pada Gambar 7 dan 8.

19

Gambar 8. POV selama masa simpan produk susu bubuk tipe-B pada suhu 30°C, 40°C, 50°C.

Keterangan gambar :

Waktu penyimpanan 1 = 3 bulan pada suhu 30°C, 1 bulan pada suhu 40°C, dan 2 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 2 = 6 bulan pada suhu 30°C, 2 bulan pada suhu 40°C, dan 4 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 3 = 9 bulan pada suhu 30°C, 3 bulan pada suhu 40°C, dan 6 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 4 = 12 bulan pada suhu 30°C, 4 bulan pada suhu 40°C, dan 8 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 5 = 15 bulan pada suhu 30°C, 5 bulan pada suhu 40°C, dan 10 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 6 = 18 bulan pada suhu 30°C, 6 bulan pada suhu 40°C, dan 12 minggu pada suhu 50°C.

Bilangan peroksida yang diperoleh memiliki nilai yang fluktuatif. Bilangan peroksida yang fluktuatif dapat disebabkan oleh laju dekomposisi (teruarinya) senyawa peroksida menjadi senyawa lain lebih cepat dibandingkan dengan laju pembentukannya. Oleh karena itu, terkadang bilangan peroksida tidak menunjukkan tingkat oksidasi lemak yang sebenarnya, namun metode pengukuran bilangan peroksida untuk mengetahui mutu produk susu bubuk selama penyimpanan diketahui akurat (Li et al. 1999, van der Merwe et al. 2003). Secara umum, pembentukkan peroksida pada susu bubuk tipe A dan B tidak jauh berbeda, meskipun susu bubuk tipe B memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan susu bubuk tipe A. Hal ini dapat dipengaruhi oleh antioksidan yang ditambahkan pada saat pengolahan dan rendahnya kontak susu bubuk dengan oksigen, hal ini dapat dilihat dari kadar penyerapan oksigen pada produk B lebih rendah dibandingkan dengan produk A.

Laju pembentukan peroksida produk susu bubuk tipe A dan B mengikuti laju penurunan mutu orde 1. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa ketengikan pada minyak atau lemak dan off flavor merupakan tipe kerusakan bahan pangan yang mengikuti ordo reaksi satu (Labuza 1982). Nilai R2 yang diperoleh produk A ialah 0,9026; 0,8308; 0,7880 dan nilai R2 yang diperoleh produk B ialah 0,7442; 0,7268; 0,5405 berturut-turut untuk suhu penyimpanan 30°C, 40°C, dan 50°C. Persamaan regresi yang diperoleh produk susu bubuk tipe A ialah y = 0,0106x - 1,4789 untuk suhu penyimpanan 30°C; y = 0,0349x - 1,6266 untuk suhu penyimpanan 40°C; dan y = 0,065x - 1,7315 untuk suhu penyimpanan 50°C. Produk susu bubuk tipe B memiliki persamaan regresi y = 0,0068x - 1,3963 untuk suhu penyimpanan 30°C; y = 0,0195x - 1,5348 untuk suhu penyimpanan 40°C; dan y = 0,0276x - 1,4504 untuk suhu penyimpanan 50°C.

20

Persamaan regresi yang diperoleh digunakan untuk mengetahui hubungan antara penyimpanan suhu 30°C, 40°C, dan 50°C . Dari persamaan regresi yang diperoleh, produk A memiliki bilangan peroksida sebesar 0,26 meq/kg selama 3 bulan penyimpanan pada suhu 30°C; 0,23 meq/kg selama 1 bulan penyimpanan pada suhu 40°C; dan 0,20 meq/kg selama 2 minggu penyimpanan pada suhu 50°C. Sementara produk B memiliki bilangan peroksida sebesar 0,27 meq/kg selama 3 bulan penyimpanan pada suhu 30°C, 0,23 meq/kg selama 1 bulan penyimpanan pada suhu 40°C, dan 0,25 meq/kg selama 2 minggu penyimpanan pada suhu 50°C. Hasil dari produk susu bubuk tipe A dan B menunjukkan bahwa penyimpanan selama 3 bulan pada suhu 30°C memiliki bilangan peroksida yang cenderung sama dengan penyimpanan 1 bulan pada suhu 40°C dan 2 minggu pada suhu 50°C. Hasil yang diperoleh dikatakan cenderung sama karena data yang digunakan ialah data rata rata dari perlakuan.

Tabel 6. Koefisien korelasi antara waktu dan peroxide oxygen value

Suhu (°C) nilai-r produk A nilai-r produk B

30 0,942 0,859

40 0,878 0,856

50 0,904 0,724

Keterangan : korelasi pada α = 0,05

Tabel 7. Koefisien korelasi antara nilai rasa dan peroxide oxygen value

Suhu (°C) nilai-r produk A nilai-r produk B

30 -0,879 -0,711

40 -0,802 -0,866

50 -0,791 -0,638

Keterangan : korelasi pada α = 0,05

Pembentukan bilangan peroksida mengalami kenaikan seiring dengan lamanya masa simpan. Hubungan antara waktu dan POV pada produk susu bubuk tipe A dan B menunjukkan korelasi positif yang kuat pada taraf nyata 0,05 (Tabel 6). Peningkatan bilangan peroksida selama masa penyimpanan dapat disebabkan oleh adanya oksigen yang terperangkap dalam kemasan. Oksigen tersebut akan bereaksi dengan radikal bebas yang terbentuk pada saat pengolahan menghasilkan hidroperoksida yang dapat menyebabkan ketengikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya korelasi negatif yang kuat antara bilangan peroksida dengan nilai rasa pada taraf nyata 0,05(Tabel 7). Semakin tinggi bilangan peroksida, maka nilai rasa secara organoleptik semakin menurun. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa peroksida dapat membentuk senyawa yang bersifat tengik dan tidak disukai manusia.

Free Fatty Acid (Asam lemak Bebas)

21 terkandung dalam susu bubuk mengacu pada lemak yang terdapat pada permukaan partikel susu bubuk tanpa lemak disekelilingnya (Welstra et al. 1999).

Berdasarkan hasil uji FFA pada produk susu bubuk tipe A dan B terlihat adanya peningkatan asam lemak bebas selama masa penyimpanan pada suhu 30°C, 40°C, dan 50°C. Produk A mengalami kenaikan asam lemak bebas dari kondisi

fresh 0,73% menjadi 1,69% pada suhu penyimpanan 30°C selama 18 bulan; 1,56%, pada suhu penyimpanan 40°C selama 6 bulan dan 1,61% pada suhu penyimpanan 50°C selama 3 bulan. Sementara pada produk B, asam lemak bebas naik dari 1,33% pada kondisi fresh menjadi 1,57% pada suhu penyimpanan 30°C selama 18 bulan; 1,49% pada suhu penyimpanan 40°C selama 6 bulan, dan 1,56% pada suhu penyimpanan 50°C selama 3 bulan. Kadar asam lemak bebas produk A pada kondisi fresh lebih rendah dibandingkan dengan produk B. Hal ini dapat disebabkan oleh kandungan lemak bebas awal pada bahan baku produk B lebih tinggi karena lebih tingginya kandungan lemak pada susu bubuk tipe B. Namun, selama waktu penyimpanan, pembentukan kadar lemak bebas pada produk A lebih cepat dibandingkan dengan produk B sehingga pada akhir masa simpan produk A dan B memiliki kadar lemak bebas yang tidak jauh berbeda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kandungan antioksidan pada produk B yang ditambahkan dalam bahan baku lemak nabati yang digunakan sehingga menghambat pembentukan asam lemak bebas. Pembentukan FFA selama masa penyimpanan produk A dan B dapat dilihat pada Gambar 9 dan 10.

22

Gambar 10. FFA selama masa simpan produk susu bubuk tipe-B pada suhu 30°C, 40°C, 50°C

Keterangan gambar:

Waktu penyimpanan 1 = 3 bulan pada suhu 30°C, 1 bulan pada suhu 40°C, dan 2 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 2 = 6 bulan pada suhu 30°C, 2 bulan pada suhu 40°C, dan 4 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 3 = 9 bulan pada suhu 30°C, 3 bulan pada suhu 40°C, dan 6 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 4 = 12 bulan pada suhu 30°C, 4 bulan pada suhu 40°C, dan 8 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 5 = 15 bulan pada suhu 30°C, 5 bulan pada suhu 40°C, dan 10 minggu pada suhu 50°C; Waktu penyimpanan 6 = 18 bulan pada suhu 30°C, 6 bulan pada suhu 40°C, dan 12 minggu pada suhu 50°C.

Laju pembentukan asam lemak bebas mengikuti laju penurunan mutu orde nol dengan R2 = 0,8920; 0,9139; 0,7095 untuk produk susu bubuk tipe A dan R2 = 0,0816; 0,7539; 0,4400 untuk produk susu bubuk tipe B dengan suhu penyimpanan 30°C, 40°C, 50°C. Nilai R2 yang diperoleh pada produk B tidak terlalu tinggi, hal ini disebabkan oleh pembentukan asam lemak bebas yang fluktuatif, terutama pada penyimpanan suhu 30°C. Hal ini menandakan bahwa pembentukan asam lemak bebas pada produk yang disimpan pada suhu ruang berjalan lambat.

Persamaan regresi yang diperoleh produk susu bubuk tipe A ialah y = 0,0115x + 0,7836 untuk suhu penyimpanan 30°C; y = 0,033x + 0,7736 untuk suhu penyimpanan 40°C; dan y = 0,0664x + 0,6714 untuk suhu penyimpanan 50°C. Produk susu bubuk tipe B memiliki persamaan regresi y = 0,0015x + 1,3364 untuk suhu penyimpanan 30°C; y = 0,0069x + 1,2989 untuk suhu penyimpanan 40°C; dan y = 0,0143x + 1,2971 untuk suhu penyimpanan 50°C.

23 bilangan peroksida 1,32%. Hasil dari produk A menunjukkan bahwa peningkatan FFA selama masa simpan pada suhu 30°C selama 3 bulan cenderung sama dengan penyimpanan pada suhu 40°C selama 1 bulan, namun berbeda pada penyimpanan suhu 50°C slama 1 bulan. Sementara pada produk B, peningkatan asam lemak bebas cenderung sama selama penyimpanan pada suhu 30°C selama 3 bulan, 40°C selama 1 bulan, dan 50°C selama 2 minggu. Hasil yang diperoleh dikatakan cenderung sama karena data yang digunakan ialah data rata rata dari perlakuan. Tabel 8. Koefisien korelasi antara waktu dan free fatty acid

Suhu (°C) nilai-r produk A nilai-r produk B

30 0,944 0,286

40 0,956 0,868

50 0,842 0,663

Keterangan : korelasi pada α = 0,05

Tabel 9. Koefisien korelasi antara nilai rasa dan FFA

Suhu (°C) nilai-r produk A nilai-r produk B

30 -0,954 -0,225

40 -0,802 -0,655

50 -0,791 -0,632

Keterangan : korelasi pada α = 0,05

Hubungan antara waktu dan pembentukkan FFA memiliki korelasi positif yang menandakan bahwa kadar FFA akan meningkat dengan semakin lama waktu penyimpanan. Produk A memiliki korelasi kuat pada suhu penyimpanan 30°C, 40°C, dan 50°C (Tabel 8). Sementara produk B memiliki korelasi kuat hanya pada suhu penyimpanan 40°C. Hal ini dapat dikarenakan oleh data yang fluktuatif. Terjadinya fluktuasi data dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi kondisi internal susu bubuk, maupun faktor eksternal ketika analisis. Hasil korelasi antara nilai rasa dan FFA memiliki korelasi negative (Tabel 9). Semakin banyak asam lemak bebas yang terbentuk selama penyimpanan menunjukkan bahwa semakin banyaknya lemak yang tidak terikat dalam bentuk trigliserida. Asam lemak yang tidak terikat kemudian akan terhidrolisis menjadi alkanal atau keton yang dapat menyebabkan ketengikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

24

parameter uji nilai rasa, kadar penyerapan oksigen, wettability, POV, dan FFA di dalam produk susu bubuk masih dalam standar yang ditetapkan. Pengujian dengan korelasi Spearman terhadap parameter nilai rasa dan korelasi Pearson terhadap parameter wettability, POV, dan FFA menggunakan SPSS 19.0 menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara waktu penyimpanan dengan parameter uji serta adanya korelasi antara nilai rasa dengan POV dan FFA pada taraf nyata 0,05. Hasil uji juga menunjukkan penyimpanan produk susu bubuk tipe A dan B selama 3 bulan pada suhu 30°C ekuivalen dengan penyimpanan selama 1 bulan pada suhu 40°C atau selama 2 minggu pada suhu 50°C.

Saran

Sebaiknya data pengujian yang digunakan bukanlah data rata-rata dari hasil perlakuan, sehingga data perhitungan yang dihasilkan dapat lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianti LH. 2008. Teknologi Pengawetan Pangan. Bandung: Alfabeta

Andarwulan N, Kusnandar F, Herawati D. 2011. Analisis Pangan. Jakarta: Dian Rakyat

Arifin B. 2010. Kimia Pangan Jilid I. Bogor; Departemen Kimia Fakultas Matematika dan IPA Institut Pertanian Bogor

Arpah M. 2001. Buku dan Monograf Penentuan Kadaluarsa Produk Makanan. Program Pasca Sarjana Ilmu Pangan IPB, Bogor

Augustin MA, Clarke PT. 2008. Dry Milk Products. In: Rameshh CC, Kilara A, Shah NP. (eds.). Dairy Processing and Quality Assurance. Wiley Blackwell, lowa USA

Barrefors P, Granelli K, Appelqvist LA, Bjoerck L. 1995. Chemical characterization of raw milk samples with and without oxidative off-flavor. J. Dairy Sci. 78: 2691-2699

Budiyono H. 2009. Analisis daya simpan produk susu pasteurisasi berdasarkan kualitas bahan baku mutu susu. Jurnal Paradigma. Vol X: 198-211

Chandan R. 1997. Dairy-Based Ingredients. St.Paul: Eagen press

Farkye N, Smith K, Schonrock FK. 2001. An overview of changes in the characteristics and nutritional value of skim milk powder (SMP) during storage. U.S Dairy Export Council

Floros JD, Gnanasekharan V. 1993. Shelf Life Prediction of Packaged Foods: Chemical, Biological, Physical, and Nutritional Aspects. Chlaralambous G (ed.). Eslevier Publ., London

IDF. 1979. Wettability method in milk powder. Buletin International Dairy Federation, Brussels

IDF. 2002. Determination of peroxide value in milk and milk products. Buletin International Dairy Federation, Brussels

25 Immaningsih N. 2013. Pengaruh suhu ruang penyimpanan terhadap kualitas susu

bubuk. Agrointek jurnal: volume 7, no.1

ISO. 2008. Dried mik and dried milk products : determination of fat content (gravimetric method). International Organization of Standardization, Geneva Ketaraen S. 1996. Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan. Jakarta:

Penerbit Universitas Indonesia (UI Press)

Labuza TP. 1982. Shelf-Life Dating of Foods. Food and Nutrition Press., Inc., Westport, Connecticut

Li, CT, Wick M, Marriott NG. 1999. Evaluation of lipid oxidation in animal fat. Ohio State university, Colombus, Ohio

Miskiyah. 2011. Kajian standar nasional Indonesia susu cair di Indonesia. Jurnal standarisasi. Vol.13: 1-7

Parodi PW. 2004. Milk fat in human nutrition. Aust. J. Dairy Tech. 59:3-59

Przybylski R, Eskin NAM. 1995. Methods to measure volatile compounds and the flavor significance of volatile compounds. Pages 107-121 in Methods to Assess Quality and Stability of Oils and Fat-Containing Foods. K. Warner and N. A. M. Eskin, ed. AOCS Press, Champaign, IL.

Robertson GL. 2009. Food Packaging and Shelf Life : A practical Guide. CRC Press

Setyo E. 2011. Penentuan laju penurunan mutu produk susu bubuk tipe-X pada berbagai suhu di PT Frisian Flag Indonesia [skripsi]. Bogor: Program Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

Shiratsuchi H, Shimoda m, Imayoshi K, Noda K, Osajima Y. 1994. Volatile flavor compounds in spray-dried skim milk powder. J. Agric. Food Chem. 42: 984-988

Spreer E, Mixa A. 1998. Milk and Dairy Product Technology. New York: CRC Press

Standar Nasional Indonesia. 1999. SNI 01-2970-1999 tentang Susu Bubuk. Dewan Standarisasi Nasional, Jakarta

Sugiarto, Siagian D. 2000. Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi.

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Syarief R, Halid H. 1993. Teknologi Penyimpanan Pangan. Pusat Studi Antar Universitas IPB, Bogor.

van der Merwe GH, du Plessis LM, Taylor JRN. 2003. Changes in chemical quality indices during long-term storage of palm-olein under heated storage and transport-type condition. J. Sci. Food Agriculture. 84: 52-58

26

LAMPIRAN

Lampiran 1. Diagram uji peroxide oxygen value

Masukkan ke dalam erlenmeyer

Tambahkan 25mL klorobutane methanol

Panaskan pada suhu 80oC hingga mendidih

Dinginkan pada suhu ruang

Saring

Ambil filtrat 3mL

Tambahkan 0,1mL pereaksi FeCl2 : NH4SCN (1:1) , dan 7ml campuran klorobutan : methanol (7:3)

Panaskan pada suhu 55oC salama 2 menit

Dinginkan pada suhu ruang

27

Lampiran 2. Kefisien korelasi produk susu bubuk tipe-A suhu penyimpanan 30°C

Correlations

waktu_30 nilai_rasa_A_30

Spearman's rho waktu_30 Correlation Coefficient 1,000 -,954**

Sig. (2-tailed) . ,001

N 7 7

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

waktu_30 POV_A_30 FFA_A_30

waktu_30 Pearson Correlation 1 ,942** ,944**

Sig. (2-tailed) ,001 ,001

N 7 7 7

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

waktu_30 wettability_A_30

waktu_30 Pearson Correlation 1 ,976**

Sig. (2-tailed) ,000

N 7 7

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

nilai_rasa_A_3

0 POV_A_30 FFA_A_30

Spearman's rho nilai_rasa_A_30 Correlation Coefficient 1,000 -,879** -,954**

Sig. (2-tailed) . ,009 ,001

N 7 7 7

Correlations

waktu_30 Oksigen_A_30

waktu_30 Pearson Correlation 1 ,860*

Sig. (2-tailed) ,013

N 7 7

28

Correlations

nilai_rasa_A_3

0 POV_A_30 FFA_A_30

Spearman's rho nilai_rasa_A_30 Correlation Coefficient 1,000 -,879** -,954**

Sig. (2-tailed) . ,009 ,001

N 7 7 7

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 3. Korelasi pearson produk susu bubuk tipe-B suhu penyimpanan 30°C

Correlations

waktu_30

Nilai_Rasa_B_3

0

Spearman's rho waktu_30 Correlation Coefficient 1,000 -,954**

Sig. (2-tailed) . ,001

N 7 7

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

waktu_30 POV_B_30 FFA_B_30

waktu_30 Pearson Correlation 1 ,859* ,286

Sig. (2-tailed) ,013 ,535

N 7 7 7

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

waktu_30 Wettability_B_30

waktu_30 Pearson Correlation 1 ,901**

Sig. (2-tailed) ,006

N 7 7

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

waktu_30 oksigen_B_30

waktu_30 Pearson Correlation 1 ,577

Sig. (2-tailed) ,175

29

Correlations

Nilai_Rasa_B_3

0 POV_B_30 FFA_B_30

Spearman's rho Nilai_Rasa_B_30 Correlation Coefficient 1,000 -,711 -,225

Sig. (2-tailed) . ,073 ,628

N 7 7 7

Lampiran 4.Koefisien korelasi produk susu bubuk tipe-A suhu penyimpanan 40°C

Correlations

waktu_40 nilai_rasa_A_40

Spearman's rho waktu_40 Correlation Coefficient 1,000 -,802*

Sig. (2-tailed) . ,030

N 7 7

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

waktu_40 POV_A_40 FFA_A_40

waktu_40 Pearson Correlation 1 ,878** ,956**

Sig. (2-tailed) ,009 ,001

N 7 7 7

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

waktu_40 Wettability_A_40

waktu_40 Pearson Correlation 1 ,909**

Sig. (2-tailed) ,005

N 7 7

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

waktu_40 oksigen_A_40

waktu_40 Pearson Correlation 1 ,475

Sig. (2-tailed) ,281

30

Correlations

nilai_rasa_A_4

0 POV_A_40 FFA_A_40

Spearman's rho nilai_rasa_A_40 Correlation Coefficient 1,000 -,802* -,802*

Sig. (2-tailed) . ,030 ,030

N 7 7 7

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 5. Koefisien korelasi produk susu bubuk tipe-B suhu penyimpanan 40°C

Correlations

waktu_40

Nilai_Rasa_B_4

0

Spearman's rho waktu_40 Correlation Coefficient 1,000 -,866*

Sig. (2-tailed) . ,012

N 7 7

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

waktu_40 POV_B_40 FFA_B_40

waktu_40 Pearson Correlation 1 ,856* ,868*

Sig. (2-tailed) ,014 ,011

N 7 7 7

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

waktu_40 Wettability_B_40

waktu_40 Pearson Correlation 1 ,932**

Sig. (2-tailed) ,002

N 7 7