WISATA PESISIR DAN BAHARI DI PULAU WEH,

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Oleh :

Husnayaen C 64103023

PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

ii

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

METODE CELL BASED MODELING UNTUK PENENTUAN KAWASAN

POTENSIAL WISATA PESISIR DAN BAHARI DI PULAU WEH, NANGGROE ACEH DARUSSALAM

adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir Skripsi ini.

Bogor, Juli 2008

iii

Potensial Wisata Pesisir dan Bahari di Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam. Dibimbing oleh SETYO BUDI SUSILO dan JONSON LUMBAN GAOL.

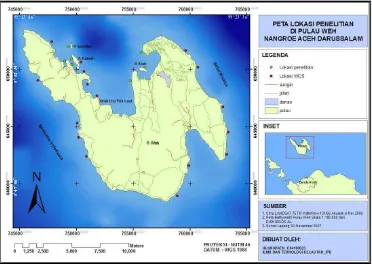

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kawasan potensial wisata pesisir dan bahari melalui metode cell based modeling di Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan lain dari penelitian ini adalah menilai tingkat kerentanan lingkungan Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam. Lokasi penelitian adalah di Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam terletak pada 95o13'02"BT - 95o22'36"BT dan 05o45'28"LU - 05o54'28"LU. Survei lapang dan pengambilan data lapang dilaksanakan pada tanggal 30 November sampai 11 Desember 2007.

Kesesuaian kawasan pariwisata dilakukan melalui dua tahapan analisis data yaitu (a) analisis spasial (keruangan) dan (b) analisis tabular. Analisis keruangan yang digunakan dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu penyusunan matriks kesesuaian dengan metode pembobotan atau skoring untuk mengidentifikasi kesesuaian lahan, dan tahap overlay untuk mendapatkan basis data secara keseluruhan. Metode overlay dilakukan pada data raster sehingga disebut raster overlay. Analisis tabular dilakukan untuk mencari suatu posisi atau luasan di lokasi penelitian dengan memasukkan kriteria-kriteria yang dibutuhkan.

Hasil analisis keruangan kawasan potensial wisata pesisir bagian darat dihasilkan empat zona kesesuaian yaitu zona sangat sesuai dengan luas 42,30 Ha, zona sesuai dengan luas 77,40 Ha, zona sesuai bersyarat dengan luas 114,75 Ha dan zona tidak sesuai dengan luas 170,10 Ha. Analisis keruangan untuk kawasan potensial wisata pesisir bagian laut yaitu zona sangat sesuai dengan luas 37,62 Ha, zona sesuai dengan luas 958,41 Ha, zona sesuai bersyarat dengan luas 638,55 Ha dan zona tidak sesuai dengan luas 328,86 Ha. Analisis keruangan untuk kawasan potensial wisata bahari yaitu zona sangat sesuai dengan luas 453,24 Ha, zona sesuai dengan luas 562,77 Ha, zona sesuai bersyarat dengan luas 549,36 Ha dan zona tidak sesuai dengan luas 398,07 Ha.

Pulau Weh memiliki zona-zona tertentu yang sangat ideal untuk pariwisata pesisir maupun pariwisata bahari yaitu Pulau Rubiah, Paya Keunekei, dan Jaboi. Zona ideal untuk pariwisata pesisir dan bahari yaitu Pantai Ujung Paneh, Pantai Iboh, Pantai Gapang, Pulau Klah, Pantai Tapak Gajah, Pantai Kasih, Pantai Sumur Tiga, dan Anoi Itam, sedangkan zona yang mempunyai potensi untuk

dikembangkan adalah Pantai Lhong Angen, Benteng, Teluk Sabang, dan Teluk Balohan.

WISATA PESISIR DAN BAHARI DI PULAU WEH,

NANGGROE ACEH DARUSSAM

Skripsi

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Perikanan Pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

Husnayaen C 64103023

PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

DARUSSALAM

Nama : Husnayaen

NRP : C64103023

Disetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Ir. Setyo Budi Susilo, M.Sc Dr. Ir. Jonson Lumban Gaol, M.Si

NIP. 131 784 624 NIP. 131 953 479

Mengetahui,

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc NIP.131 578 799

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Metode Cell Based Modeling untuk Penentuan Kawasan Potensial Wisata Pesisir dan Bahari di Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tua, Bapak Hunaini dan Ibu Rabiatun Adawiyah atas doa dan kasih sayangnya, kepada Muhammad Patoni yang memberikan banyak inspirasi dan motivasi kepada penulis, serta keluarga besarku yang tidak pernah bosan memberikan doa, kasih sayang dan motivasi sampai detik ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Dr. Ir. Setyo Budi Susilo, M.Sc dan Bapak Dr. Ir. Jonson Lumban

Gaol, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan, ilmu, dan pengarahan yang bermanfaat.

2. Bapak Ir. Agus Wibowo, M.Sc sebagai pembimbing lapang yang banyak memberikan motivasi, ilmu, pengalaman dan pengarahan kepada penulis. 3. Bapak Dr. Ir. Djisman Manurung, M.Sc sebagai dosen penguji tamu. 4. Ibu Dr. Ir. Sri Pujiyati, M.Si sebagai komisi pendidikan.

5. Bapak Roby dari Bappeda Sabang atas bantuan pustaka yang bermanfaat. 6. Aceh Geospatial Data Center/ AGDC provinsi NAD.

7. Flora Fauna Internasioal (FFI) yang telah banyak membantu dalam proses pengambilan data lapangan.

8. Bapak Yudi Herdiana dan Rian Prasetya dari Willdlife Conservation Society (WCS) atas bantuan data dan pustaka yang diberikan. 9. Rekan-rekan kelautan Universitas Unsyiah serta Ocean Diving Club

Unsyiah.

10. Rekan-rekan ITK 40, dan seluruh warga ITK-IPB atas dukungan, kenangan dan kebersamaan selama penulis menempuh masa pendidikan.

Bogor, Juli 2008

vii

DAPTAR LAMPIRAN... xiii

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang... 1

1.2. Tujuan penelitian... 3

2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Wilayah pesisir... 4

2.1.1. Definisi dan batasan wilayah pesisir... 4

2.2. Pariwisata... 5

2.2.1. Pariwisata pesisir ... 6

2.2.2. Pariwisata bahari... 9

2.3. Penginderaan jauh dan sistem informasi geografi... ... 12

2.3.1 Sistem penginderaan jauh ... 12

3.6.1. Persentase penutupan terumbu karang... 40

viii

3.6.2.1. Penentuan skor indikator (variabel) kerentanan ... 40

3.6.2.2. Analisis tingkat kerentanan... 42

4. DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1. Posisi geografis, luas, dan batas lokasi penelitian... 46

4.2. Kondisi fisik Pulau Weh... 47

5.3. Parameter-parameter untuk penentuan zona potensial pariwisata pesisir dan pariwisata bahari... 60

5.3.1.8. Analisis kesesuaian zona potensial wisata pesisir.... 74

5.3.1.8.1. Bagian darat ... 74

5.3.2.7. Jenis terumbu karang dan biota yang berasosiasi .... 87

5.3.2.8. Analisis kesesuaian zona potensial wisata bahari .... 88

5.4. Sarana dan prasarana pariwisata ... 90

ix

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan ... 95

6.2. Saran ... ... 95

DAFTAR PUSTAKA... 96

LAMPIRAN ... ... 99

x

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Karakteristik kanal Landsat 7/ETM (Arief, 2004)... 14

2. Sistem penilaian kelayakan untuk pariwisata pesisir bagian darat (Halim, 1998; Haris, 2003; Rakhmawati, 2002)... 37

3. Sistem penilaian kelayakan pariwisata pesisir bagian laut (Halim, 1998; Haris, 2003; Rakhmawati, 2002)... 37

4. Sistem penilaian kelayakan pariwisata bahari (Halim, 1998; Rakhmawati, 2003) ... 38

5. Penentuan skor untuk masing-masing indikator (variabel) dalam kerangka penyusunan indeks kerentanan ... 45

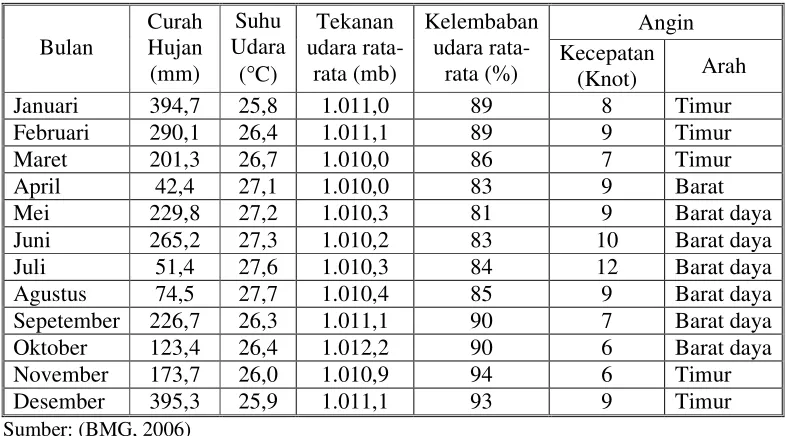

6. Data iklim Pulau Weh tahun 2006 (BMG, 2006) ... 49

7. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Pulau Sabang Tahun 2000-2007 (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2007)... 50

8. Kepadatan penduduk per Kecamatan sesuai dengan luas wilayah (Bappeda, 2006)... 51

9. Jumlah kepala keluarga menurut mata pencaharian (BPS, 2003) ... 52

10. Luas turunan substrat perairan dangkal di Pulau Weh... 56

11. Luas kesesuaian zona potensial wisata pesisir bagian darat... 76

12. Luas kesesuaian zona potensial wisata pesisir bagian laut ... 78

13. Luas kesesuaian zona potensial wisata bahari... 90

WISATA PESISIR DAN BAHARI DI PULAU WEH,

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Oleh :

Husnayaen C 64103023

PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

ii

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

METODE CELL BASED MODELING UNTUK PENENTUAN KAWASAN

POTENSIAL WISATA PESISIR DAN BAHARI DI PULAU WEH, NANGGROE ACEH DARUSSALAM

adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir Skripsi ini.

Bogor, Juli 2008

iii

Potensial Wisata Pesisir dan Bahari di Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam. Dibimbing oleh SETYO BUDI SUSILO dan JONSON LUMBAN GAOL.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kawasan potensial wisata pesisir dan bahari melalui metode cell based modeling di Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan lain dari penelitian ini adalah menilai tingkat kerentanan lingkungan Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam. Lokasi penelitian adalah di Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam terletak pada 95o13'02"BT - 95o22'36"BT dan 05o45'28"LU - 05o54'28"LU. Survei lapang dan pengambilan data lapang dilaksanakan pada tanggal 30 November sampai 11 Desember 2007.

Kesesuaian kawasan pariwisata dilakukan melalui dua tahapan analisis data yaitu (a) analisis spasial (keruangan) dan (b) analisis tabular. Analisis keruangan yang digunakan dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu penyusunan matriks kesesuaian dengan metode pembobotan atau skoring untuk mengidentifikasi kesesuaian lahan, dan tahap overlay untuk mendapatkan basis data secara keseluruhan. Metode overlay dilakukan pada data raster sehingga disebut raster overlay. Analisis tabular dilakukan untuk mencari suatu posisi atau luasan di lokasi penelitian dengan memasukkan kriteria-kriteria yang dibutuhkan.

Hasil analisis keruangan kawasan potensial wisata pesisir bagian darat dihasilkan empat zona kesesuaian yaitu zona sangat sesuai dengan luas 42,30 Ha, zona sesuai dengan luas 77,40 Ha, zona sesuai bersyarat dengan luas 114,75 Ha dan zona tidak sesuai dengan luas 170,10 Ha. Analisis keruangan untuk kawasan potensial wisata pesisir bagian laut yaitu zona sangat sesuai dengan luas 37,62 Ha, zona sesuai dengan luas 958,41 Ha, zona sesuai bersyarat dengan luas 638,55 Ha dan zona tidak sesuai dengan luas 328,86 Ha. Analisis keruangan untuk kawasan potensial wisata bahari yaitu zona sangat sesuai dengan luas 453,24 Ha, zona sesuai dengan luas 562,77 Ha, zona sesuai bersyarat dengan luas 549,36 Ha dan zona tidak sesuai dengan luas 398,07 Ha.

Pulau Weh memiliki zona-zona tertentu yang sangat ideal untuk pariwisata pesisir maupun pariwisata bahari yaitu Pulau Rubiah, Paya Keunekei, dan Jaboi. Zona ideal untuk pariwisata pesisir dan bahari yaitu Pantai Ujung Paneh, Pantai Iboh, Pantai Gapang, Pulau Klah, Pantai Tapak Gajah, Pantai Kasih, Pantai Sumur Tiga, dan Anoi Itam, sedangkan zona yang mempunyai potensi untuk

dikembangkan adalah Pantai Lhong Angen, Benteng, Teluk Sabang, dan Teluk Balohan.

WISATA PESISIR DAN BAHARI DI PULAU WEH,

NANGGROE ACEH DARUSSAM

Skripsi

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Perikanan Pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

Husnayaen C 64103023

PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

DARUSSALAM

Nama : Husnayaen

NRP : C64103023

Disetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Ir. Setyo Budi Susilo, M.Sc Dr. Ir. Jonson Lumban Gaol, M.Si

NIP. 131 784 624 NIP. 131 953 479

Mengetahui,

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc NIP.131 578 799

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Metode Cell Based Modeling untuk Penentuan Kawasan Potensial Wisata Pesisir dan Bahari di Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tua, Bapak Hunaini dan Ibu Rabiatun Adawiyah atas doa dan kasih sayangnya, kepada Muhammad Patoni yang memberikan banyak inspirasi dan motivasi kepada penulis, serta keluarga besarku yang tidak pernah bosan memberikan doa, kasih sayang dan motivasi sampai detik ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Dr. Ir. Setyo Budi Susilo, M.Sc dan Bapak Dr. Ir. Jonson Lumban

Gaol, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan, ilmu, dan pengarahan yang bermanfaat.

2. Bapak Ir. Agus Wibowo, M.Sc sebagai pembimbing lapang yang banyak memberikan motivasi, ilmu, pengalaman dan pengarahan kepada penulis. 3. Bapak Dr. Ir. Djisman Manurung, M.Sc sebagai dosen penguji tamu. 4. Ibu Dr. Ir. Sri Pujiyati, M.Si sebagai komisi pendidikan.

5. Bapak Roby dari Bappeda Sabang atas bantuan pustaka yang bermanfaat. 6. Aceh Geospatial Data Center/ AGDC provinsi NAD.

7. Flora Fauna Internasioal (FFI) yang telah banyak membantu dalam proses pengambilan data lapangan.

8. Bapak Yudi Herdiana dan Rian Prasetya dari Willdlife Conservation Society (WCS) atas bantuan data dan pustaka yang diberikan. 9. Rekan-rekan kelautan Universitas Unsyiah serta Ocean Diving Club

Unsyiah.

10. Rekan-rekan ITK 40, dan seluruh warga ITK-IPB atas dukungan, kenangan dan kebersamaan selama penulis menempuh masa pendidikan.

Bogor, Juli 2008

vii

DAPTAR LAMPIRAN... xiii

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang... 1

1.2. Tujuan penelitian... 3

2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Wilayah pesisir... 4

2.1.1. Definisi dan batasan wilayah pesisir... 4

2.2. Pariwisata... 5

2.2.1. Pariwisata pesisir ... 6

2.2.2. Pariwisata bahari... 9

2.3. Penginderaan jauh dan sistem informasi geografi... ... 12

2.3.1 Sistem penginderaan jauh ... 12

3.6.1. Persentase penutupan terumbu karang... 40

viii

3.6.2.1. Penentuan skor indikator (variabel) kerentanan ... 40

3.6.2.2. Analisis tingkat kerentanan... 42

4. DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1. Posisi geografis, luas, dan batas lokasi penelitian... 46

4.2. Kondisi fisik Pulau Weh... 47

5.3. Parameter-parameter untuk penentuan zona potensial pariwisata pesisir dan pariwisata bahari... 60

5.3.1.8. Analisis kesesuaian zona potensial wisata pesisir.... 74

5.3.1.8.1. Bagian darat ... 74

5.3.2.7. Jenis terumbu karang dan biota yang berasosiasi .... 87

5.3.2.8. Analisis kesesuaian zona potensial wisata bahari .... 88

5.4. Sarana dan prasarana pariwisata ... 90

ix

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan ... 95

6.2. Saran ... ... 95

DAFTAR PUSTAKA... 96

LAMPIRAN ... ... 99

x

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Karakteristik kanal Landsat 7/ETM (Arief, 2004)... 14

2. Sistem penilaian kelayakan untuk pariwisata pesisir bagian darat (Halim, 1998; Haris, 2003; Rakhmawati, 2002)... 37

3. Sistem penilaian kelayakan pariwisata pesisir bagian laut (Halim, 1998; Haris, 2003; Rakhmawati, 2002)... 37

4. Sistem penilaian kelayakan pariwisata bahari (Halim, 1998; Rakhmawati, 2003) ... 38

5. Penentuan skor untuk masing-masing indikator (variabel) dalam kerangka penyusunan indeks kerentanan ... 45

6. Data iklim Pulau Weh tahun 2006 (BMG, 2006) ... 49

7. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Pulau Sabang Tahun 2000-2007 (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2007)... 50

8. Kepadatan penduduk per Kecamatan sesuai dengan luas wilayah (Bappeda, 2006)... 51

9. Jumlah kepala keluarga menurut mata pencaharian (BPS, 2003) ... 52

10. Luas turunan substrat perairan dangkal di Pulau Weh... 56

11. Luas kesesuaian zona potensial wisata pesisir bagian darat... 76

12. Luas kesesuaian zona potensial wisata pesisir bagian laut ... 78

13. Luas kesesuaian zona potensial wisata bahari... 90

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Konfigurasi satelit Landsat 7/ETM (NASA, 2005) ... 15

2. Operasi pixel pada cell based modelling (ESRI, 2002)... 20

3. Peta lokasi penelitian di Pulau Weh... 25

4. Tahapan image processing... 28

5. Diagram alir penelitian... 34

6. Proses overlay untuk penentuan lokasi pariwisata pesisir bagian darat... 35

7. Proses overlay untuk penentuan lokasi pariwisata pesisir bagian laut... 35

8. Proses overlay untuk penentuan lokasi pariwisata bahari ... 36

9. Citra RGB 421, citra hasil transformasi Lyzenga dan histogram hasil transformasi Lyzenga ... 55

10. Histogram citra hasil penerapan algoritma kecerahan ... 57

11. Peta substrat perairan dangkal Pulau Weh, NAD ... 58

12. Peta kecerahan perairan Pulau Weh, NAD ... 59

13. Peta batimetri Pulau Weh, NAD... 61

14. Peta kesesuaian kedalaman di Pulau Weh, NAD ... 64

15. Peta kesesuaian substrat perairan dangkal di Pulau Weh, NAD ... 65

16. Peta kemiringan lahan di Pulau Weh, NAD... 68

17. Peta buffer sumber air tawar... 70

18. Peta buffer garis pantai di Pulau weh, NAD ... 72

19. Peta penutupan lahan Pulau Weh, NAD ... 73

20. Peta kesesuaian zona pariwisata pesisir bagian darat ... 79

xii

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Contoh perhitungan dan grafik pasang surut Pulau Weh Tahun 2006 .... 99 2. Hasil iterasi band 1 dan band 2 ... 101 3. Persentase penutupan terumbu karang dan derivatnya di Pulau Weh

pada kedalaman 3 m (WCS, 2006) ... 102 4. Persentase penutupan terumbu karang dan derivatnya di Pulau Weh

pada kedalaman 8 m (WCS, 2006) ... 102

5. Jenis karang dan biota yang berasosiasi pada ekosistem terumbu

karang (WCS, 2006) ... 103 6. Nama dan jumlah spesies ikan karang yang ditemukan di lokasi

1.1 Latar belakang

Dewasa ini pemanfaatan sumberdaya pesisir mendapat perhatian besar dari semua pihak, dengan demikian wilayah pesisir menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional melalui aktivitas masyarakat pesisir seperti perikanan laut, perdagangan, budidaya perikanan, transportasi laut, dan pariwisata. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk di daratan akan menyebabkan menipisnya sumberdaya daratan, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan menjadi tumpuan harapan bagi perkembangan ekonomi nasional di masa datang (Dahuri, 2000). Pulau Weh atau Pulau Sabang

merupakan salah satu pulau kecil dengan luas 153 km2. Pulau ini merupakan zona ekonomi bebas dan menjadi daerah paling barat Indonesia.

Dalam pengembangan potensi daya tarik wisata pesisir maupun wisata bahari, penentuan kawasan potensial sangat menentukan keberhasilan dalam memajukan kawasan pariwisata. Penentuan kawasan potensial tersebut dilakukan dengan melihat kondisi dari lokasi yang akan dikembangkan, baik dari segi keindahan alam, keamanan dan kenyamanan lokasi, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satu metode yang digunakan dalam penentuan kawasan potensial wisata adalah integrasi penginderan jauh dan Sistem Informasi Geografi (SIG) yang memiliki kemampuan untuk membentuk dan mengembangkan basis data spasial guna mendapatkan informasi yang tepat.

Sistem informasi geografi dapat digunakan untuk membangun suatu model yang sederhana dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir. Sejalan dengan perkembangan teknologi, kegiatan pemodelan juga berkembang sampai pemanfaatan informasi yang bersifat spasial dan digunakan untuk berbagai bidang kajian. Dalam penentuan kawasan potensial wisata bahari di Pulau Sabang digunakan metode cell based modeling, yang dapat digunakan dalam penentuan kawasan optimum (suitability modeling).

1.2 Tujuan penelitian

2.1 Wilayah pesisir

2.1.1 Definisi dan batasan wilayah pesisir

Wilayah pesisir adalah suatu daerah pertemuan antara darat dan laut, dimana ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Dahuri et al., 1996). Adapun menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007, Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Secara prinsip ekosistem pesisir mempunyai 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia yaitu :

1. Penyedia sumber daya alam. 2. Penerima limbah.

3. Penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan. 4. Penyedia jasa-jasa kenyamanan.

2.2 Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya karena berbagai kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti adanya rasa ingin tahu, menambah pengalaman, ataupun untuk kepentingan pembelajaran (Suwantoro, 2001). Menurut definisi World Tourist Organization (WTO), wisatawan adalah setiap orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang

kewarganegaraannya, berkunjung ke suatu tempat pada negara yang sama untuk jangka waktu lebih dari 24 jam dengan tujuan perjalanannya untuk memanfaatkan waktu luang, berekreasi, liburan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, olah raga, bisnis, atau mengunjungi kaum keluarga (Marpaung, 2002).

Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan saling tergantung satu sama lain seperti transportasi, konservasi, budidaya perikanan, industri kerajinan dan

sebagainya. Suwantoro (2001 ) menyebutkan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata minat khusus. Daya tarik objek wisata berdasarkan pada:

1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih.

2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk mengunjunginya. 3. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka.

5. Objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya.

6. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau Kegiatan pariwisata di laut secara umum dapat dibedakan menjadi pariwisata pesisir dan pariwisata bahari. Pariwisata pesisir adalah kegiatan pariwisata yang dilakukan di wilayah pesisir baik di bagian darat maupun di laut. Pariwisata bahari adalah kegitan pariwisata yang dilakukan di laut termasuk di pulau kecil.

2.2.1 Pariwisata pesisir

Kegiatan pariwisata pesisir lebih dikaitkan kepada kegiatan rekreasi disekitar pantai seperti berjemur, bermain pasir, olahraga pantai, bermain air, berenang dan berperahu di sekitar pantai sambil menikmati keindahan alam sekitarnya. Adapun parameter-parameter yang dibutuhkan untuk pariwisata pesisir (Bakosurtanal, 1996 in Rakhmawati, 2002) antara lain:

1. Faktor fisik perairan dangkal

a) Kedalaman perairan

b) Material dasar perairan (Jenis substrat)

Material/substrat dasar perairan sangat menentukan kecerahan maupun turbiditas perairan. Pantai yang memiliki substrat pasir merupakan lokasi yang sangat ideal untuk kegiatan wisata ini. Pantai yang memiliki substrat pasir berkarang atau karang berpasir dengan hancuran karang yang relatif lebih sedikit masih dapat diberikan toleransi untuk kegiatan wisata pantai. Pantai dengan substrat lumpur maupun karang merupakan lokasi yang tidak sesuai untuk kegiatan pariwisata pesisir.

c) Kecepatan arus

Kecepatan arus sangat berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan para wisatawan. Pantai dengan kecepatan arus yang relatif lemah yaitu berkisar 0 – 0,17 m/s dan gelombang kecil (arus menyusur pantai)

merupakan kawasan yang ideal untuk kegiatan wisata pesisir. Pantai yang memiliki kecepatan arus 0,17 – 0,34 m/s masih bisa diberikan toleransi, sedangkan pantai yang mempunyai kecepatan arus > 0,51 m/s merupakan lokasi yang tidak sesuai untuk kegiatan wisata ini.

d) Kecerahan perairan

2. Faktor fisik pantai

a) Penutupan lahan

Penutupan lahan pantai merupakan salah satu faktor sekunder yang menentukan kesesuaian kegiatan pariwisata. Seiring dengan rencana pengembangan suatu daerah untuk keperluan rekreasi, penutupan lahan ini dapat diubah sesuai dengan kemauan pengelola, namun pantai dengan penutupan lahan berupa tanaman alami pantai seperti kelapa dan cemara laut merupakan kawasan yang sangat sesuai untuk kegiatan wisata pesisir. Pantai dengan penutupan lahan berupa semak belukar rendah masih dapat diberi toleransi, sedangkan penutupan lahan berupa pemukiman dan pelabuhan merupakan kawasan yang tidak sesuai untuk kegiatan wisata. b) Ketersediaan air tawar

Ketersediaan air tanah juga merupakan faktor yang utama dalam kegiatan pariwisata pantai. Ketersediaan air tawar dilihat dari seberapa jauh jarak sumber air tersebut terhadap pantai. Jarak pantai dengan sumber air < 2 km merupakan kawasan yang sangat ideal untuk kegiatan wisata,

sedangkan pantai yang mempunyai sumber air berjarak > 2 km merupakan kawasan yang kurang ideal untuk kegiatan pariwisata pesisir. Dalam perkembangannya air tawar ini dapat dipasok dari tempat lain. c) Kemiringan lereng

kemiringan agak curam (15 – 20%), dan kelas tidak sesuai untuk daerah yang mempunyai kemiringan lereng curam yaitu > 20%.

2.2.2 Pariwisata bahari

Pariwisata bahari merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pengamatan biota laut seperti terumbu karang dan ekosistemnya, ikan, mamalia laut, serta pengamatan keunikan dasar laut. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan wisatawan adalah diving, snorkling untuk menikmati keindahan taman laut. Minat wisatawan terhadap kawasan terumbu karang semakin tinggi karena indonesia telah dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan dan keindahan alam bawah laut yang sangat besar.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kawasan Sabang diharapkan menjadi pintu masuk wisata bahari nasional dengan pemanfaatan pelayanan pelabuhan yang bertujuan untuk memasarkan daerah tujuan lain yang ada di Indonesia khususnya. Pariwisata yang akan dikembangkan merupakan implementasi dari kerjasama segitiga antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk sektor pertumbuhan ekonomi dari segi pemanfaatan sektor pariwisata (BPKS, 2005).

Parameter atau syarat-syarat yang diperlukan untuk kegiatan wisata bahari (Bakosurtanal, 1996 in Rakhmawati, 2002) antara lain:

a) Kecerahan perairan (transparancy)

Wilayah perairan dengan kecerahan 5-10 m masih dianggap layak untuk kegiatan pariwisata bahari, dan wilayah dengan nilai kecerahan kurang dari 5 m dianggap tidak sesuai untuk kegiatan wisata ini.

b) Tutupan terumbu karang hidup

Persentase penutupan terumbu karang merupakan unsur utama dalam kegiatan pariwisata bahari karena memiliki nilai estetika taman laut yang akan dinikmati oleh para wisatawan. Daerah dengan tutupan terumbu karang hidup >75% merupakan lokasi yang paling sesuai untuk wisata bahari. Toleransi diberikan pada daerah dengan tutupan terumbu karang 25-74%, dan daerah dengan tutupan terumbu karang kurang dari 25% dianggap tidak sesuai karena tidak lagi termasuk dalam kategori indah. c) Jenis terumbu karang dan biota yang berasosiasi

Semakin beragam jenis hewan karang dan biota yang berasosiasi, semakin banyak keindahan alam bawah laut yang dapat dinikmati oleh para

d) Jenis ikan karang

Keragaman ikan karang merupakan faktor utama yang dapat menunjang keindahan alam bawah laut. Menurut Rakhmawati (2002) daerah dengan ikan karang lebih dari 61 spesies dikategorikan ke dalam daerah dengan jenis ikan karang sangat beragam, daerah yang mempunyai jenis ikan karang antara 27 – 61 spesies dikategorikan kedalam daerah dengan jenis ikan karang beragam. Daerah yang mempunyai jenis ikan karang antara 11 – 26 spesies dikategorikan kedalam daerah dengan tingkat keragaman sedang dan daerah yang mempunyai jenis ikan karang kurang dari 11 spesies dikategorikan kedalam daerah dengan jenis ikan dengan sedikit beragam.

e) Kecepatan arus

f) Kedalaman perairan

Kedalaman perairan untuk wisata selam merupakan syarat pendukung atau syarat tersier kegiatan wisata bahari. Parameter kedalaman berkaitan dengan kemampuan seorang penyelam untuk menikmati keindahan taman bawah laut. Daerah dengan kedalaman 3 - 15 m merupakan daerah yang sangat sesuai untuk kegiatan diving. Toleransi diberikan pada daerah dengan kedalaman 15 - 20 m karena sesuai untuk kegiatan diving, sesuai bersyarat 20 - 25 m dan daerah dengan kedalaman >25 m dikategorikan tidak sesuai. Hal ini juga tergantung pada kondisi biota bawah laut pada wilayah perairan yang dimaksud.

2.3 Penginderaan jauh dan sistem informasi geografi

2.3.1 Sistem penginderaan jauh

1. Sumber energi, yang berupa energi elektromagnetik yang berasal dari alam (matahari) dan buatan.

2. Atmosfer merupakan media lintasan dari energi elektromagnetik. 3. Interaksi antara energi dan obyek.

4. Sensor, yaitu alat yang mendeteksi energi elektromagnetik dari suatu obyek dan merubahnya ke dalam bentuk sinyal yang dapat diproses dan direkam. 5. Perolehan data, dapat dilakukan dengan cara manual yakni dengan interpretasi

secara visual dan dapat pula dilakukan dengan cara numerikal atau cara digital yaitu dengan menggunakan komputer.

Penginderaan jauh (Inderaja) sudah banyak diaplikasikan dalam bidang kelautan. Beberapa aplikasi atau penerapan inderaja untuk kelautan adalah aplikasi untuk oseanografi fisika, aplikasi untuk sumberdaya alam laut, dan aplikasi untuk pengamatan dan perlindungan wilayah pesisir. Pengamatan perubahan garis pantai, dinamika pantai, monitoring pencemaran pantai, kondisi mangrove dan ekosistem pantai lainnya juga menjadi perhatian inderaja kelautan. Dengan demikian inderaja kelautan tidak hanya mendeteksi parameter-parameter yang ada di air laut tetapi juga mencakup parameter-parameter daratan yang ada di wilayah pesisir (Susilo, 2006).

2.3.2 Satelit penginderaan jauh

menyajikan data inderaja berkualitastinggi dan tepat waktu dari kanal tampak (visible)dan infra merah yang meliput seluruh daratandan kawasan di sekitar pantai di permukaan bumidan secara berkesinambungan memperbaharuidata base yang ada (NASA, 2005).

Landsat ETM+ (Enchanced Thematic Mapper Plus) merupakan

pengembangan dari satelit Landsat 5 dan Landsat 6 dengan adanya beberapa penambahan kemampuan seperti penambahan kanal pankromatik dengan resolusi spasial 15 m pada Landsat 6/ETM dan perubahan resolusi spasial kanal 6 dari 120 m menjadi 60 m pada Landsat 7/ETM (NASA, 2005). Karakteristik kanal

Landsat 7/ETM dapat dilihat pada Tabel 1 dan konfigurasi satelit Landsat 7/ETM dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel 1. Karakteristik kanal Landsat 7/ETM

Instrumen (sensor) Enhanced Thematics Mapper (ETM+)

Lebar Cakupan (swath width) 185 km Pengamatan Balik (revisit time) 16 hari

Orbit Ketinggian Orbit

Hampir polar, sinkron dengan matahari

705 km

Melintasi Ekuator (local time) 10.00 ±15 min 5 Gelombang infra merah pendek (SWIR) 1,550 - 1,750 30 6 Gelombang infra merah Thermal (TIR) 10,40 - 12,50 30

7 Short Wave IR 2.090 - 2,350 30

8 Modus Mono (Pankromatik) 0,520 - 0,900 15

Tanggal diluncurkan 15 April 1999

Waktu operasional 5 tahun

Sumber: NASA, 2005

Gambar 1. Konfigurasi satelit Landsat 7/ETM

2.3.3 Sistem informasi geografi (SIG)

Menurut Aronoff (1993) in Prahasta (2001), sistem informasi geografi adalah suatu sistem berdasarkan komputer yang dilengkapi kemampuan untuk menangani data yang bereferensi geografi yang mencakup : input (pemasukan), manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan kembali), manipulasi dan analisis, output (produk/keluaran). Sistem informasi geografis adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis dan personil yang dirancang untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi,

menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis (Prahasta, 2001).

Peranan SIG tergantung pada keberadaan data. Dalam hal ini SIG menggunakan dua jenis data, yaitu :

1) Data spasial

bentuk penyajiannya berupa peta (Kardono,1996). Setiap data spasial dalam SIG mengacu ke bentuk lapisan data atau bidang data. Dalam tiap lapisan akan terdiri dari 3 tipe segmen data (entity) antara lain : titik (point), garis (line) dan ruang (polygon).

2) Data non-spasial

Data non-spasial atau lebih dikenal dengan data atribut adalah data yang melengkapi keterangan dari data spasialnya baik dalam bentuk statistik maupun deskriptif. Data atribut ini dibedakan menjadi dua: data kualitatif (nama, jenis, tipe) dan data kuantitatif (angka, bagian/besar jumlah, tingkatan, klas interval) yang mempunyai hubungan satu-satu dengan data spasialnya.

Dalam pemantauan kesesuaian lahan untuk pariwisata, penggunaan teknologi penginderaan jauh dan SIG memiliki beberapa macam kelebihan dibandingkan dengan penentuan kesesuaian lahan secara manual (survei langsung ke lapangan) yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Dengan

menggunakan penginderaan jauh dan SIG, pengamatan objek (lahan pesisir) di permukaan bumi dapat dilakukan dengan cepat, akurat dan dalam cakupan yang luas.

2.3.4 Model data raster dan cell based modeling

oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya (Puntodewo et al., 2003). Data raster tersusun dari sel yang membentuk baris dan kolom yang analog dengan matriks kartesius (baris sel mewakili absis x dan kolom sel mewakili ordinat y). Masing-masing sel memiliki koordinat serta sebuah nilai sebagai identitas untuk

menggambarkan sebuah kelas, kategori atau grup.

Analisis spasial dengan menggunakan cell based modeling saat ini banyak dilakukan untuk memodelkan keadaan di alam (ESRI, 2002). Secara umum, suatu model dapat merepresentasikan kekompleksitasan dan interaksi di alam dengan suatu penyederhanaan. Pemodelan tersebut akan menolong kita untuk mengerti, menggambarkan dan memprediksi banyak hal di alam. Ada dua model yang dikenal dalam analisis spasial, yaitu model yang merepresentasikan

objek/kenampakan di alam (representation models) dan model yang mensimulasikan proses di alam (process models).

Representation models akan menggambarkan kenampakan di bumi seperti bangunan, taman atau hutan. SIG dapat menampilkan objek tersebut melalui layer-layer, dimana untuk analisis spasial, layer tersebut dapat berupa raster. Layer raster akan menampilkan objek tersebut dalam bidang bujursangkar yang saling bertautan atau disebut grid. Setiap lokasi di dalam layer raster akan berupa grid cell-grid cell yang memiliki nilai tertentu (ESRI, 2002).

kemudian dapat diterapkan untuk berbagai macam operasi aljabar pada lebih dari dua data raster (ESRI, 2002).

Beberapa tipe dari process models yang umum digunakan adalah (ESRI, 2002):

1. Suitability modeling, hampir semua analisis spasial bertujuan untuk menentukan lokasi yang paling optimum, seperti menemukan lokasi yang paling sesuai untuk mendirikan sekolah baru atau tempat wisata.

2. Distance modeling, analisis ini bertujuan untuk menentukan jarak yang paling efisien dari suatu lokasi ke lokasi yang lain.

3. Hidrologic modeling, salah satu aplikasi analisis ini adalah untuk menentukan arah aliran air di suatu lokasi.

4. Surface modeling, salah satu aplikasi analisis ini adalah untuk mengkaji tingkat penyebaran polusi di suatu lokasi.

Sebagai suatu model data, maka data raster juga mempunyai sifat atau karakteristik yang dapat menunjukkan bahwa data tersebut adalah data raster. Karakteristik-karakteristik model data raster adalah sebagai berikut:

a) Resolusi; resolusi spasial dapat diartikan sebagai suatu dimensi linear minimum dari satuan jarak geografi terkecil yang dapat direkam oleh data. Satuan terkecil dalam data raster pada umumnya ditunjukan oleh panjang sisi suatu bidang bujursangkar pixel.

b) Orientasi; orientasi dalam model data raster dibuat untuk

arah utara sebenarnya pada titik asal dari dataset, yang biasanya adalah titik di bagian kiri atas.

c) Lokasi; lokasi dalam model data raster dapat diidentifikasi dengan nilai koordinatnya dalam sumbu x,y. Nilai x dan y ini dapat menunjukkan koordinat bumi dan sangat bergantung pada jenis proyeksi yang digunakan dalam peta.

d) Zone; setiap zone pada model data raster adalah sekumpulan lokasi-lokasi yang memperhatikan nilai/ID yang sama.

e) Nilai-nilai; nilai adalah informasi (atribut) yang disimpan dalam sebuah layer untuk setiap pixel, sehingga pada ID yang sama pada beberapa pixel dapat mempunyai nilai yang berbeda.

Sumber data raster yang digunakan dalam pendekatan cell based modeling dapat diturunkan dari citra satelit. Menurut ESRI (2002), keseluruhan model tersebut akan lebih efisien bila dilakukan pada data raster, selanjutnya analisis spasial pada data raster disebut cell based modeling karena cara kerja metode ini berdasarkan sel atau pixel. Beberapa operasi pixel pada cell based modeling adalah sebagai berikut:

a) Local function adalah operasi pixel yang hanya melibatkan satu sel. Nilai satu pixel output ditentukan oleh satu pixel input.

b) Focal function adalah operasi pixel yang hanya melibatkan beberapa sel terdekat.

d) Global function adalah operasi pixel yang melibatkan keseluruhan sel dalam data raster dan gabungan antara keempat kelompok tersebut. e) Application function adalah gabungan dari keempat ilustrasi di atas. Ilustrasi operasi pixel pada cell based modeling dapat dilihat pada Gambar 2.

a) Local Function b) Focal Function

c) Zonal Function d) Global Function Gambar 2. Operasi pixel pada cell based modeling (ESRI, 2002)

2.4 Indeks kerentanan (vulnerability)

diantaranya adalah gempa bumi, tsunami, badai, tanah longsor, kenaikan permukaan air laut. Bencana alam yang mengancam lingkungan pulau-pulau kecil sebenarnya juga terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu badan dunia yang menangani lingkungan hidup yaitu UNEP (United Nations Environment

Programme) telah membuat suatu indeks kerentanan lingkungan pulau-pulau kecil (Environmental Vulnerability Index/EVI) (SOPAC, 2004).

Indeks kerentanan merupakan indeks yang menggambarkan kecenderungan menuju kearah kerusakan (Gowrie, 2003). Indeks kerentanan sebenarnya didasarkan pada penilaian terhadap berbagai aspek diantaranya dari aspek ekologis, antropogenis, meteorologis, biologis, geologis dari suatu lingkungan pulau. Indeks ini biasanya mencakup indikator-indikator yang masuk dalam kategori resiko lingkungan/environmental risk (ERI), daya tahan

lingkungan/intrinsic resilience (IRI), dan kerusakan lingkungan/environmental degradation (EDI).

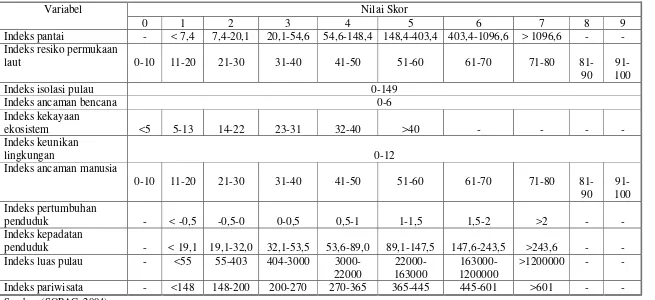

Indikator yang tercakup di dalam menyusun indeks kerentanan sebenarnya sangat banyak (SOPAC, 2004). Namun demikian dalam penelitian ini hanya beberapa indikator saja yang digunakan untuk membuat indeks kerentanan di Pulau Weh yaitu indeks pantai/coastal index (IRI), indeks resiko permukaan laut/tenggelam (IRI), indeks isolasi pulau (IRI), ancaman bencana (ERI), kekayaan ekosistem (IRI), keunikan lingkungan (IRI), human threat (ERI), pertumbuhan penduduk (ERI), kepadatan penduduk (ERI), luas pulau (IRI), indeks pariwisata (ERI).

mempunyai banyak tanjung atau tanah genting kemungkinan besar mempunyai pengaruh perbatasan (transboundary effects) yang besar. Ekosistem ini mungkin juga lebih terbuka terhadap bahaya kerusakan dari bencana alam dan dampak manusia karena keberadaan daerah ungsian dan tipe ekosistem yang dapat

membentuk benteng pertahanan kemungkinan besar juga terbatas. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin rentan pulau tersebut.

Indikator resiko permukaan laut menekankan pada adanya dataran yang sangat rendah yang mencerminkan daerah yang sangat mendapat dampak terkait dengan polusi, gangguan ekosistem, banjir, dan kerentanan pesisir. Daerah sangat rendah ini akan cenderung menjadi yang pertama kebanjiran, cenderung mengakumulasi polusi yang dibawa oleh limpahan air hujan (run-off), dan di daerah pesisir menjadi daerah yang paling terkena dampak oleh badai, tsunami atau kenaikan permukaan air laut. Daerah ini juga cenderung merupakan daerah yang

mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi dan/atau merupakan habitat yang kritis (SOPAC, 2004). Makin besar indikator ini berarti suatu pulau secara keseluruhan makin rentan.

pertukaran genetis (genetic interchange). Makin besar nilai indeks ini maka makin rentan pulau tersebut (SOPAC, 2004).

Indikator ancaman bencana mencerminkan kemungkinan terjadinya kerusakan ekosistem dari berbagai kejadian bencana alam tersebut di atas. Makin tinggi nilai indeks ini maka daerah tersebut mempunyai resiko kerusakan yang lebih tinggi sehingga semakin rentan.

Indeks kekayaan ekosistem (Ecosystem Richness/ER) yaitu mengukur jumlah ekosistem yang ada di pulau. Makin besar nilai indeks ini maka makin tidak rentan dan sebaliknya semakin kecil nilai indeks ini berarti lingkungan tersebut semakin rentan.

Indeks keunikan lingkungan adalah mengukur adanya keunikan lingkungan dan bentuk pulau yang menarik untuk tujuan konservasi maupun pariwisata. Semakin banyak keunikan yang ada pada suatu pulau maka semakin tinggi resiko yang akan dialami oleh daerah ini jika terjadi bencana alam. Oleh karena itu semakin tinggi nilai indeks ini akan semakin rentan (SOPAC, 2004).

Ancaman manusia (Human Threat/HT) yaitu mengukur tekanan populasi manusia terhadap lingkungan dan SDA di pulau. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin rentan.

Indeks kepadatan penduduk (jumlah orang per km2) mengukur tekanan

terhadap lingkungan yang merupakan pengaruh dari jumlah penduduk yang dapat didukung per unit lahan. Semakin tinggi nilai indeks ini maka makin besar pula tekanan terhadap lingkungan, eksploitasi SDA dan gangguan fisik lingkungan. Dengan demikian semakin besar nilai indeks semakin besar pula kerentanan lingkungan (SOPAC, 2004).

Indeks luas pulau (km2) mencerminkan kekayaan tipe habitat dan

keanekaragaman hayati, ketersediaan daerah ungsian (refuges) jika kerusakan terjadi secara berlanjut. Pada umumnya makin besar suatu pulau akan

mempunyai pilihan yang lebih banyak dari hal-hal di atas dan memungkinkan pemulihan kembali berlangsung lebih cepat terhadap daerah yang telah rusak. Semakin tinggi nilai indeks ini maka pulau tersebut semakin tahan (resilience) terhadap gangguan alam (SOPAC, 2004).

3.1 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian terletak di Pulau Sabang atau Pulau Weh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sabang secara geografis terletak antara

95o13'02"BT - 95o22'36"BT dan 05o45'28"LU - 05o54'28"LU. Survei lapang dan pengambilan data lapang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2007 sampai 11 Desember 2007. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Peta lokasi penelitian di Pulau Weh

Pelaksanaan penelitian dibagi menjadi tiga tahap yaitu a). pengumpulan informasi tentang kondisi kawasan melalui laporan penelitian, artikel, maupun studi-studi yang terkait, b). persiapan dan pemrosesan citra satelit di Laboratorium Penginderaan Jauh dan SIG Kelautan Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan,

95o

12’ 46” 95o 23’ 36”

5

o4

7

’

0

6

”

5

o

5

2

’

3

4

Institut Pertanian Bogor, c). pengolahan data sekunder (data terumbu karang dan ikan karang), pengolahan data citra lanjutan dan penyusunan skripsi.

3.2. Alat dan bahan

3.2.1 Alat

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 1.Perangkat lunak ER Mapper 6.4

2.Perangkat lunak Arc View 3.3 dan perangkat lunak ArcGis 9.2 3.GPS (Global Positioning System)

4.Floating droudge untuk mengukur kecepatan arus 5.Seichi disc untuk mengukur kecerahan perairan

6.Peralatan SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus).

3.2.2 Bahan

Bahan dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.Data citra Landsat 7/ETM+ (Enhanced Thematic Mapper) path/row: 131/056 6 Mei 2006 dari Biotrop Training and Information Center (BTIC) Biology Tropical (BIOTROP).

2.Peta digital Pulau Weh dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi-Inventarisasi Sumberdaya Alam (P3 TISDA) Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

3.Data terumbu karang dan ikan karang dari Wildlife Conservation Society (WCS) tahun 2006.

3.3 Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah integrasi

Inderaja dan SIG. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu pengolahan citra, survei lapangan dan pengumpulan data pendukung, pengolahan dan analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode cell based modeling dengan sistem pembobotan dan skoring.

3.3.1. Pengumpulan data

Pada penelitian ini data yang digunakan terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data primer

Data primer untuk analisis spasial dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan pengolahan data citra Landsat 7/ETM+. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan terhadap posisi sebaran ekosistem wilayah pesisir, seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang, serta posisi pengukuran kualitas perairan menggunakan GPS (Global Positioning System) seperti kecepatan arus (m/s), dan kecerahan perairan (m) sebagaimana terlihat pada Gambar 3.

2) Data sekunder

3.3.2 Penyusunan basis data digital

Basis data digital yang disusun terdiri dari basis data spasial dan non-spasial. Basis data spasial dari citra Landsat 7 ETM+ diolah menggunakan ER Mapper 6.4 dan pembuatan peta-peta tematik menggunakan software (perangkat lunak) Arc View 3.3 dan Arc Gis 9.2. Basis data non-spasial (atribut) dibuat dengan menggunakan softwareexcel dan Arc View 3.3.

3.4. Analisis citra secara digital

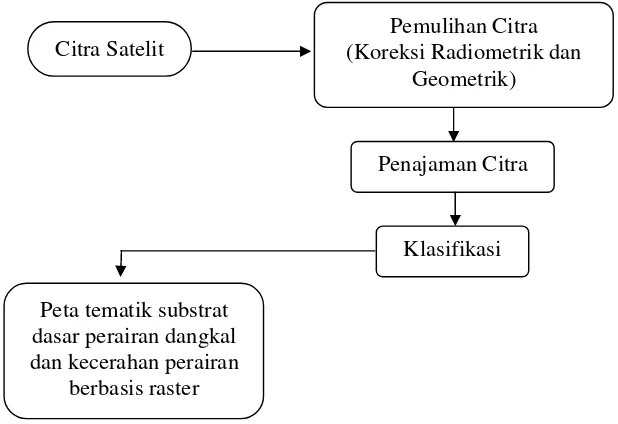

Analisis citra secara digital bertujuan untuk mengekstrak informasi dari hasil rekaman citra satelit. Proses pengolahan citra diartikan sebagai beragam

operasional proses komputer yang dilakukan pada data citra satelit sehingga dihasilkan data tertentu. Proses pengolahan citra secara digital disebut image processing. Tahapan-tahapan image processing terdapat pada Gambar 4.

Gambar 4. Tahapan image processing Pemulihan Citra (Koreksi Radiometrik dan

Geometrik) Citra Satelit

Penajaman Citra

Klasifikasi

Peta tematik substrat dasar perairan dangkal dan kecerahan perairan

3.4.1 Pengolahan citra awal

3.4.1.1 Pemotongan citra (image croping)

Pengolahan data citra satelit diawali dengan pemotongan data citra yang bertujuan untuk membatasi daerah sesuai dengan lokasi penelitian. Perekaman daerah oleh sensor satelit mencakup daerah rekaman yang sesuai dengan luasan sapuan sensor, oleh karena itu perlu adanya pembatasan daerah pada citra (cropping) sesuai kebutuhan penggunanya.

3.4.1.2 Pemulihan citra (Koreksi radiometrik)

Koreksi radiometrik dilakukan untuk menghilangkan faktor-faktor yang menurunkan kualitas citra, yaitu faktor gangguan atmosfer, sudut elevasi matahari, dan kesalahan respon detektor pada saat penyiaman. Koreksi radiometrik ini dilakukan dengan teknik histogram adjusment. Teknik ini

didasarkan pada pengurangan nilai digital sebesar bias dari masing-masing band. Nilai bias adalah nilai digital terendah pada setiap band, nilai bias diasumsikan sama dengan besarnya pengaruh atmosfer terhadap gelombang cahaya. Pada metode ini ditetapkan bahwa respon spektral terendah pada setiap band nilainya adalah nol. Secara matematis, koreksi pengaruh atmosfer dengan pengaturan histogram dapat dilihat pada persamaan berikut:

DNi,j,k(output terkoreksi) = DNi,j,k(input asli) – bias

dimana: DN = Nilai Digital Number i = Baris

j = Kolom k = Input nilai

3.4.1.3 Penajaman citra (image enhancement)

Penajaman citra secara digital merupakan proses penggabungan informasi dari dua citra secara spektral melalui band rasioning (menghitung perbandingan nilai digital pixel setiap band). Penajaman citra dilakukan untuk meningkatkan

informasi pada citra sehingga dapat membedakan objek yang ada dalam citra yang menjadi parameter kesesuaian lahan. Pada penelitian ini penajaman citra

menggunakan metode FCC (false color composite) dan menggunakan algoritma-algoritma yang sesuai untuk kebutuhan analisis. Penajaman citra pada substrat perairan dangkal dan kecerahan perairan sebagai berikut:

1). Penajaman citra untuk substrat perairan dangkal

Pada penelitian ini penajaman citra terumbu karang menggunakan algoritma Lyzenga sebagaimana yang pernah digunakan oleh Siregar (1996) untuk pemetaan terumbu karang di Kepulauan Seribu. Algoritma yang digunakan merupakan hasil turunan “Standart Exponential Attenuation Model” dengan bentuk perumusan sebagai berikut :

Y = ln (TM1) + ki/kj ln (TM2) ...(1) Y = Citra hasil ekstraksi dasar perairan

TM1 = Kanal pertama sinar tampak dari LANDSAT 7 - ETM TM2 = Kanal kedua sinar tampak dari LANDSAT 7 - ETM

ki/kj = Koefisien Atenuasi Perairan

mendapatkan visualisasi yang diinginkan sehingga memudahkan dalam klasifikasi citra. Langkah selanjutnya dilakukan perhitungan nilai Varian dan Covarian dari kanal 1 dan kanal 2 untuk mendapatkan nilai a dan nilai ki/kj. Bentuk perumusan nilai a dan nilai ki/kj sebagai berikut:

2). Penajaman citra untuk ekstraksi kecerahan

Kecerahan perairan dapat diturunkan melalui citra Landsat 7/ETM+, menggunakan nilai digital number dari band 1 untuk menentukan distribusi kecerahan. Algoritma kecerahan yang digunakan adalah (LAPAN, 2004):

Kecerahan (m) = 17,51427-0,10925 * b1 ... (3) b1 = Digital number pada band 1 (Landsat 7/ETM+)

3.4.1.4 Klasifikasi citra

Metode yang digunakan dalam pengklasifikasian citra adalah klasifikasi terbimbing (supervised classification). Citra yang telah ditransformasikan dengan algoritma-algoritma kemudian diklasifikasi. Tujuan dari klasifikasi citra adalah untuk mengubah data citra menjadi kelas tertentu yang khas dan dapat

memberikan suatu informasi.

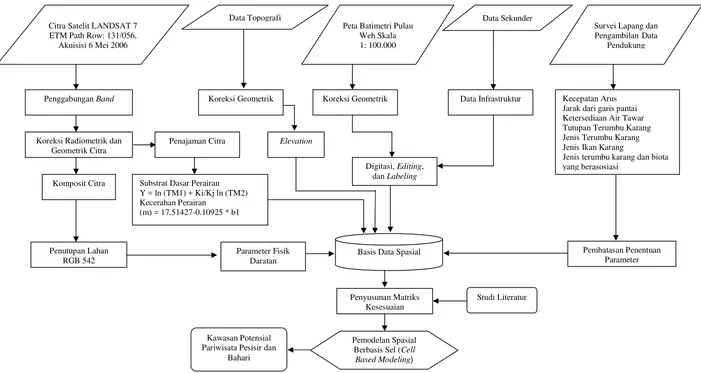

3.5 Metode cell based modeling

metode cell based modeling dengan sistem pembobotan atau skoring yang pada akhirnya digunakan dalam pengambilan keputusan untuk penentuan kawasan potensial pariwisata pesisir maupun bahari. Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 5.

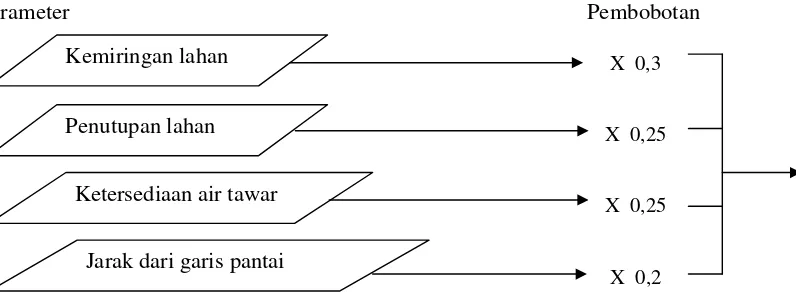

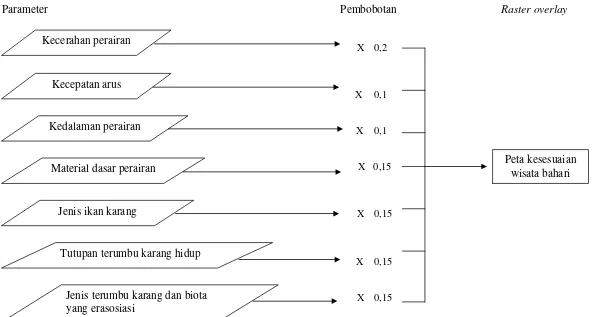

Analisis keruangan yang digunakan dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu penyusunan matriks kesesuaian untuk mengidentifikasi kesesuaian lahan yang sesuai untuk pariwisata pesisir dan bahari, kemudian tahap selanjutnya adalah proses overlay untuk mendapatkan basis data secara keseluruhan. Metode overlay dilakukan pada data raster sehingga disebut raster overlay. Analisis tabular dilakukan untuk mencari suatu posisi atau luasan tertentu di muka bumi dengan memasukan kriteria-kriteria yang dibutuhkan. Adapun proses overlay untuk pariwisata pesisir bagian darat dan bagian laut dapat dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7, overlay pariwisata bahari dapat dilihat pada Gambar 8.

Seluruh parameter yang dilibatkan memiliki format data grid, yang terdiri atas sekumpulan sel yang memiliki nilai tertentu. Pengelompokan sel dalam data raster secara garis besar mengikuti operasi zonal functions, karena setiap sel akan dikodekan berdasarkan kriteria yang membentuk suatu zona. Zona yang

Pembuatan matriks kesesuaian ini dimulai dengan menentukan parameter apa saja yang berpengaruh terhadap kawasan potensial pariwisata pesisir dan bahari. Penyusunan matriks selanjutnya hanya memperhatikan faktor-faktor yang bervariasi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan Perairan Sabang. Pembobotan setiap parameter berdasarkan dominannya pengaruh parameter tersebut dalam penentuan kawasan potensial pariwisata pesisir dan bahari. Pemberian skoring dimaksudkan untuk menilai faktor pembatas pada setiap parameter.

Pemberian bobot untuk setiap parameter dalam kajian ini adalah 10 – 35% dan pemberian nilai dalam kisaran 1 – 4. Sistem penilaian kelayakan pariwisata pesisir bagian darat dan laut disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3, untuk pariwisata bahari disajikan pada Tabel 4.

Bobot dan skor pada keseluruhan kriteria pariwisata pesisir dan bahari diproses menggunakan sofware dan akan dihasilkan zona potensial pariwisata pesisir dan bahari berdasarkan tingkat kesesuaian faktor-faktor pariwisata. Nilai tiap kelas didapatkan berdasarkan perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

X =

∑

BixSi... (4)X = Total bobot nilai

Bi = Bobot pada tiap kriteria Si = Skor pada tiap kriteria

Selang tiap-tiap kelas diperoleh dari jumlah perkalian nilai maksimum tiap bobot dan skor dikurangi jumlah perkalian nilai minimum yang kemudian dibagi menjadi empat, yang dituliskan dengan rumus sebagai berikut:

3

4

Gambar 5. Diagram alir penelitian

Digitasi, Editing, dan Labeling

Data Infrastruktur Kecepatan Arus

Jarak dari garis pantai Ketersediaan Air Tawar Tutupan Terumbu Karang Jenis Terumbu Karang Jenis Ikan Karang

Jenis terumbu karang dan biota yang berasosiasi

Basis Data Spasial Pembatasan Penentuan

3

5

Parameter Pembobotan Raster overlay

X 0,3

X 0,25

X 0,25

X 0,2

Gambar 6. Proses overlay untuk penentuan lokasi pariwisata pesisir bagian darat

Parameter Pembobotan Raster overlay

3

6

Parameter Pembobotan Raster overlay

X 0,2

X 0,1

X 0,1

X 0,15

X 0,15

X 0,15

X 0,15

Gambar 8. Proses overlay untuk penentuan lokasi pariwisata bahari Kecerahan perairan

Tutupan terumbu karang hidup Material dasar perairan

Kecepatan arus

Jenis ikan karang Kedalaman perairan

Peta kesesuaian wisata bahari

3

7

Tabel 2. Sistem penilaian kelayakan untuk pariwisata pesisir bagain darat

No Parameter *Bobot S1 Skor S2 Skor S3 Skor N Skor

Sumber: (Halim, 1998; Haris, 2003; Rakhmawati, 2002; *modifikasi)

Tabel 3. Sistem penilaian kelayakan untuk pariwisata pesisir bagian laut

No Parameter *Bobot S1 Skor S2 Skor S3 Skor N Skor

3

8

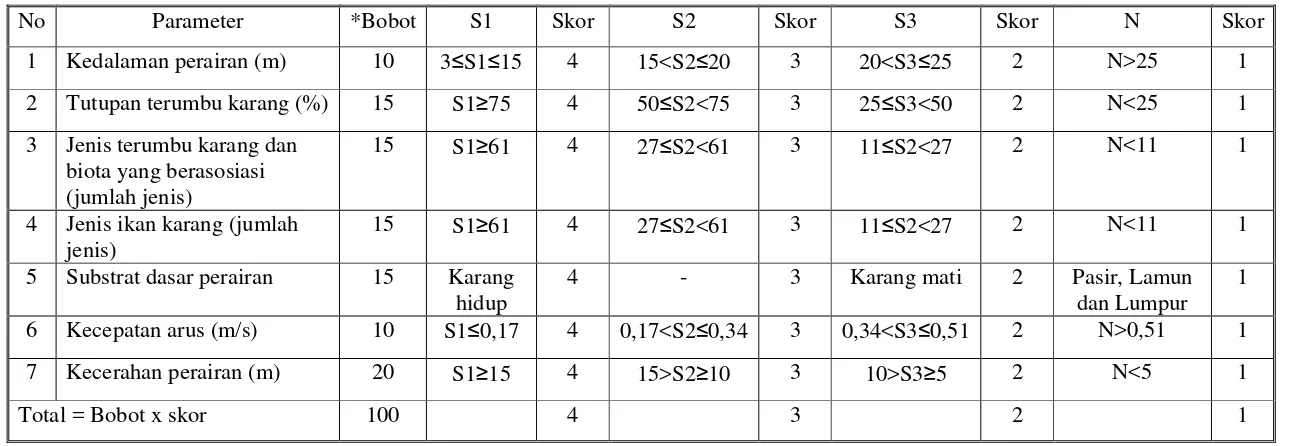

Tabel 4. Sistem penilaian kelayakan untuk pariwisata bahari

No Parameter *Bobot S1 Skor S2 Skor S3 Skor N Skor

1 Kedalaman perairan (m) 10 3≤S1≤15 4 15<S2≤20 3 20<S3≤25 2 N>25 1 2 Tutupan terumbu karang (%) 15 S1≥75 4 50≤S2<75 3 25≤S3<50 2 N<25 1 3 Jenis terumbu karang dan

biota yang berasosiasi (jumlah jenis)

15 S1≥61 4 27≤S2<61 3 11≤S2<27 2 N<11 1

4 Jenis ikan karang (jumlah jenis)

15 S1≥61 4 27≤S2<61 3 11≤S2<27 2 N<11 1 5 Substrat dasar perairan 15 Karang

hidup

4 - 3 Karang mati 2 Pasir, Lamun dan Lumpur

1

6 Kecepatan arus (m/s) 10 S1≤0,17 4 0,17<S2≤0,34 3 0,34<S3≤0,51 2 N>0,51 1 7 Kecerahan perairan (m) 20 S1≥15 4 15>S2≥10 3 10>S3≥5 2 N<5 1

Total = Bobot x skor 100 4 3 2 1

Selang kelas yang didapatkan sebesar 0,75, dengan nilai Xminimum sebesar 1 dan Xmaksimum sebesar 4. Nilai kelas N (tidak sesuai) didapatkan dari Xminimum ditambah 0,75. Nilai kelas S3 (sesuai bersyarat) didapatkan dari nilai ambang batas atas N (1,75) ditambah 0,75. Nilai kelas S2 (sesuai) didapatkan dari nilai ambang batas atas S3 (2,5) ditambah 0,75. Nilai kelas S1 (sangat sesuai) didapatkan dari nilai ambang batas atas S2 (3,25) ditambah 0,75. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat ditetapkan selang kelas dari masing-masing kelas adalah sebagai berikut:

Kelas S1 (Sangat sesuai) = jika 3,25 < X

Kelas S2 (Sesuai) = jika 2,5 < X ≤ 3,25

Kelas S3 (Sesuai bersyarat) = jika 1,75 < X ≤ 2,5

Kelas N (Tidak sesuai) = jika X ≤ 1,75

Pada penilaian akhir kawasan potensial dibagi menjadi tiga zona potensial yaitu zona sangat ideal jika terdiri dari tiga kawasan sangat sesuai, zona ideal jika terdiri dari dua kawasan sangat sesuai, dan zona yang mempunyai potensi untuk dikembangkan jika terdiri dari satu kawasan sangat sesuai.

Masing-masing kelas kesesuaian di atas didefinisikan sebagai berikut:

Kelas S1 : Sangat sesuai (highly suitable)

Daerah ini tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menetapkan perlakuan yang diberikan atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti atau berpengaruh secara nyata terhadap penggunanya dan tidak akan menaikan tingkatan perlakuan yang diberikan.

Kelas S2 : Sesuai (moderately suitable)

mempertahankan tingkat perlakuan yang harus ditetapkan. Pembatas ini akan meningkatkan tingkatan perlakuan yang diperlukan.

Kelas S3 : Sesuai bersyarat (marginally suitable)

Daerah ini mempunyai pembatas (penghambat) yang serius untuk mempertahankan tingkat perlakuan yang harus ditetapkan. Pembatas akan lebih meningkatkan masukan/ tingkatan perlakuan yang diperlukan.

Kelas N : Tidak sesuai (not suitable)

Daerah ini mempunyai pembatas (penghambat) permanen sehingga mencegah segala kemungkinan perlakuan.

3.6 Analisis data lapangan

3.6.1 Persentase penutupan terumbu karang

Persentase penutupan terumbu karang dihitung menggunakan rumus (English et. al., 1997):

% 100 x N L

L= i ………. (6)

L = persentase penutupan karang (%) Li = panjang life form jenis kategori ke-i N = panjang transek (50 m)

3.6.2 Indeks kerentanan (vulnerability)

3.6.2.1 Penentuan skor indikator (variabel) kerentanan

laut/tenggelam adalah % lahan yang ketinggiannya < 5 m dari permukaan laut (MSL) dibagi 10 (UNEP, 2003).

Indeks isolasi pulau adalah akar kuadrat jarak (ke pulau seukuran atau yang lebih besar yang terdekat + ke gugus pulau terdekat + ke benua) dalam km. Skor yang diberikan terhadap indikator ini mengacu pada (UNEP, 2003) yaitu 0-149.

Indeks ancaman bencana (kerentanan) adalah penjumlahan msing-masing nilai (satu) pada setiap jenis ancaman berikut ini (skor 0-6) yaitu badai laut; letusan gunung berapi; gempa bumi, tsunami dan tanah longsor; kekeringan yang berat; kerentanan terhadap kebakaran hutan; resiko tinggi terhadap tumpahan minyak (UNEP, 2003).

Indeks keunikan lingkungan adalah penjumlahan dari masing-masing nilai (satu) pada setiap jenis keunikan berikut ini (skor 0-12) yaitu tempat

bersarangnya/berkumpulnya burung laut; tempat bersarangnya/berkumpulnya penyu; tempat berkumpulnya mamalia laut; gunung berapi yang aktif; bentuk tanjung yang unik; bentuk teluk yang unik; goa; danau; sumber air panas; binatang endemik/khas; tumbuhan yang khas; lokasi migrasi ikan katadromous dan Anadromous.

Indeks ancaman manusia (Human Threat/HT) dihitung berdasarkan % populasi yang bekerja di pertanian, perikanan dan pertambangan dibagi dengan 10. Indeks pertumbuhan penduduk mengukur rata-rata % pertumbuhan penduduk per tahun selama 5 tahun terakhir. Indeks pariwisata diukur dengan rata-rata per tahun jumlah wisatawan per km2 selama 5 tahun terakhir.

variable yang didapatkan di lapangan kemudian dianalisis menggunakan metode sidik kriteria ganda untuk mendapatkan satu nilai kerentanan Pulau Weh.

3.6.2.2 Analisis tingkat kerentanan

Tingkat kerentanan lingkungan pulau dianalisis menggunakan metode sidik kriteria ganda. Metode Sidik Kriteria Ganda (SKG) atau Multi Criteria Analysis (MCA) telah lama dikenal, tetapi pada metode SKG yang lama standarisasi skornya tidak lengkap dan sangat bergantung kepada data yang dianalisis. Dengan metode standarisasi skor seperti itu maka nilai akhir skor tidak standar untuk lokasi lain tetapi hanya relatif satu terhadap lainnya dari lokasi yang diteliti. Agar nilai skor akhir berlaku umum (baku) maka perlu ditambahkan 2 ”pulau hipotesis” sebagai obyek standar. Dua ”pulau hipotesis standar” tersebut akan dijelaskan di bawah ini. Perlu diingat bahwa standarisasi skor diperlukan mengingat nilai dari atribut yang satu dengan atribut yang lain berbeda ukuran atau satuan.

Prosedur pertama yang harus dilakukan adalah membuat matriks yang

kolomnya adalah atribut dan barisnya adalah obyek pulau yang diteliti, termasuk 2 ”pulau hipotesis” dan bobot dari setiap atribut. Dua pulau hipotesis tersebut adalah pulau terrentan (“highest”) dan pulau paling tahan (“lowest”). Nilai di dalam matriks tersebut adalah nilai pengamatan di lapangan untuk setiap atribut pada setiap pulau yang bersangkutan.

(

)

xim = Nilai asli (sebelum standarisasi) atribut ke-i dan pulau ke-m max xi = Nilai maksimum pada atribut ke-i

min xi = Nilai minimum pada atribut ke-i

Karena nilai max xi dan nilai min xi diambil dari data pulau-pulau yang diteliti maka nilai skor Xim tidak bersifat absolut yang berlaku untuk seluruh pulau-pulau kecil tetapi hanya bersifat relatif dari pulau-pulau yang diteliti. Hal ini berarti nilai skor tersebut tidak baku (tidak standar). Hal ini pada akhirnya berimplikasi pada nilai indeks akhir yang juga tidak baku. Oleh karena itu nilai max xi dan nilai min xi harus menggunakan nilai standar yang dapat berlaku untuk semua pulau-pulau kecil.

Agar nilai akhir (indeks kerentanan) berlaku standar, pada setiap atribut ke-i harus dicari nilai (xi) standar tertinggi (highest xi) dan juga nilai standar yang dapat dianggap merupakan nilai yang paling rendah (lowest xi). Dengan demikian terdapat dua pulau ”hipotesis”, yaitu pulau ”highest” dan pulau ”lowest”, yang harus dimasukkan ke dalam analisis, yaitu ”pulau" yang seluruh nilai atributnya adalah standar tertinggi, dan ”pulau” yang seluruh nilai atributnya adalah standar terendah.

Melalui standarisasi seperti ini maka seluruh nilai atribut dibuat dalam skala yang sama dan baku sehingga dapat dijumlahkan dan hasil akhir indeks yang dihasilkan juga bersifat standar dan berlaku umum. Hal ini merupakan modifikasi formula awal MCA dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

IKRm = Indeks kerentanan pulau ke-m Wi = Bobot standar setiap atribut ke-i

Xim = Nilai skor standar setiap atribut ke-i pada pulau ke-m.

Nilai bobot (weight) untuk masing-masing atribut mencerminkan pentingnya atribut tersebut di dalam menentukan kerentanan pulau. Nilai bobot ini dapat diberikan berdasarkan pertimbangan penilai (exogenous) atau berdasarkan analisis dari data yang ada. Di dalam penelitian ini nilai bobot setiap atribut diasumsikan sama. Agar nilai bobot ini menjadi standar dan jumlahnya sama dengan satu maka perlu dilakukan standarisasi nilai bobot terlebih dahulu. Prosedur standarisasi nilai bobot setiap atribut (Wi) adalah:

Metode sidik kriteria ganda telah banyak digunakan diberbagai bidang. Susilo (2006) misalnya menggunakan metode ini untuk menentukan tingkat

keberlanjutan pembangunan pulau-pulau kecil. Penentuan tingkat kerentanan berdasarkan nilai indeks kerentanan didalam penelitian ini juga mengacu pada Susilo (2006) yaitu:

Kategori sangat rentan (very vulnerable) = jika 0,75 < IKR

Kategori rentan (vulnerable) = jika 0,51 < IKR ≤ 0,75

Kategori tahan (resilience) = jika 0,26 < IKR ≤ 0,50

4

5

Tabel 5. Penentuan skor untuk masing-masing indikator (variabel) dalam kerangka penyusunan indeks kerentanan Nilai Skor

Indeks isolasi pulau 0-149

Indeks ancaman bencana 0-6

4.1. Posisi geografis, luas dan batas wilayah lokasi penelitian

Pulau Sabang atau dikenal dengan Pulau Weh merupakan bagian dari Kota Sabang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Wilayah administrasi Kota Sabang secara geografis terletak di antara 95° 13' 02" dan 95° 22' 36" Bujur Timur, dan antara 05° 46' 28" dan 05° 54' 28" Lintang Utara. Berdasarkan letak geografis Indonesia, wilayah Kota Sabang merupakan wilayah administratif paling barat, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand dan India. Pulau Weh berada pada ketinggian rata-rata 28 meter di atas permukaan laut, berbatasan dengan Selat Malaka di Utara dan Timur, Samudera Hindia di Selatan dan Barat. Pulau Weh dikenal dengan slogan: Point Of Zero Kilometer Republic Indonesia (Titik Nol Kilometer Indonesia), ditandai dengan didirikan monumen untuk menandai dimulainya perhitungan jarak dan luas teritorial Negara Republik Indonesia (Bappeda, 2004).