PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

(Kasus Pembangunan Hutan Kemasyarakatan pada Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok)

BAMBANG DIPOKUSUMO

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Model Partisipatif Perhutanan Sosial Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Kasus Pembangunan Hutan Kemasyarakatan pada Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok) adalah karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau yang dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir disertasi ini.

Bogor, Juli 2011

Toward Sustainable Forest Management: Case of Community Forest Management Development on Protected Forest Area in Lombok Island. Under Supervisory Team : Hariadi Kartodihardjo, Dudung Darusman and Arya Hadi Dharmawan

The research objectives were (1) to study the dynamic of content and implementation of government policy in development of community forest management (CFM), (2) to study community participation and socio economic factors affecting the community participation and this relationship with the ecological condition of Community Forest Management Area, (3) to design model of participative management of sustainable social forestry. The research method was a combination among descriptive, explorative and participative. For collecting data used exploring document, observation, survey, FGD and Participatory Rapid Appraisal (PRA). The research locations were Community Forest Management Areas that saparate over on protected forest areas in three districts, namely West Lombok (Sesaot), Midle Lombok (North Batukliang) and East Lombok (Sekaroh) on Lombok Island. The 107 CFM respondent determined by quota sampling about 2 % of CFM members. The Content Analysis, Multinominal Logit Regression, Spearman’s Correlation Analysis and Analysis of Hierarchy Process Analysis and Interpretative Structural Modeling (ISM) were tools employed to analysis the data. The research results were (1) the policy of community forest management (CFM) has changed and followed by policy and interesting conflict and influenced the community participation and the ecological forest area, (2) the community participation level was dominated by medium level that affected by the socio economic factors and the institution, (3) the participation level has a positive correlation to ecological condition of the forest, and (4) Regarding the sustainable management model of social forestry was Integrated Agroforestry of Gaharu Basis. For establishing good ecological forest condition is suggested that policy intervention in financing and institution arrangement.

BAMBANG DIPOKUSUMO 2011. Model Partispatif Perhutanan Sosial Menuju Pengelolaan Berkelanjutan (Kasus Pembangunan Hutan Kemasyarakatan pada Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok). Dibawah bimbingan Hariadi Kartodihardjo (selaku Ketua komisi), Dudung Darusman dan Arya Hadi Dharmawan (selaku Anggota Komisi)

Kasus kehancuran sumberdaya hutan di Indonesia telah lama terjadi yaitu laju kerusakan hutan lima tahun terakhir ini yang mengalami peningkatan sebesar 3,8 juta hektar pertahun dari angka semula yang kurang 2 juta hektar pertahun. Dari 130 juta hektar luas tutupan hutan Indonesia, sekitar 72 % hutan asli Indonesia hilang dan dari sisa 28 % dari hutan asli tersebut ternyata 25 % atau sekitar 30 juta hektar dalam kondisi rusak parah. Pembangunan hutan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan dan Hutan (GN-RHL) hanya mampu menyelamatkan 1,5 juta hektar, sementara itu kerusakan hutan dalam 5 tahun seluas 12 juta hektar sehingga 10,5 juta hektar akan terabaikan.

Dari beberapa hasil penelitian di Pulau Lombok memberikan bukti bahwa terjadi kerusakan bio-fisik kawasan dan pelanggaran aturan main (Awik-awik) yang telah dibangun bersama. Kerusakan bio-fisik kawasan terlihat dari rendahnya usaha konservasi lahan dan rendahnya tutupan lahan yang bersumber dari tanaman kayu-kayuan. Kawasan didominasi oleh tanaman pangan dan buah-buahan (Amiruddin et al. 2001; Kusumo et al. 2004). Sementara itu, Muktasam et al. (2003) menemukan bahwa kelembagaan yang terbangun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Humaidi (2006) menemukan bahwa lemahnya kohesifitas antara masyarakat sebagai akibat dari punahnya kearipan lokal yang ada sebagai faktor penyebab kehancuran tersebut

Bila dihubungkan kondisi hutan lindung di Pulau Lombok yang sempit, namun memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Pulau Lombok terutama sebagai pensuplai air, maka dapat dianggap bahwa kehancuran hutan lindung merupakan ancaman yang cukup serius terhadap kehidupan penduduk. Luas hutan lindung di Pulau Lombok yaitu sekitar 162.749,14 hektar atau 15,16 % dari luas kawasan hutan di Propinsi Nusa Tenggara Barat (1.098.044,08 hektar) dan sekitar 22,68 % telah menjadi lahan kritis (Anonim 2002; Anonim 2006). Kondisi hutan lindung tersebut kedepan nampaknya sangat memprihatin. Kebijakan yang berhubungan dengan perhutanan sosial atau HKm belum mampu dijadikan contoh model untuk mencapai pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut (1) mempelajari dinamika isi dan implementasi kebijakan pemerintah tentang HKm, (2) mempelajari tingkat partisipasi masyarakat dan faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap pasrtisipasi masyarakat serta hubungannya dengan kondisi ekologi kawasan hutan dan (3) menyusun rancangan model berkelanjutan perhutanan sosial pada kasus pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok.

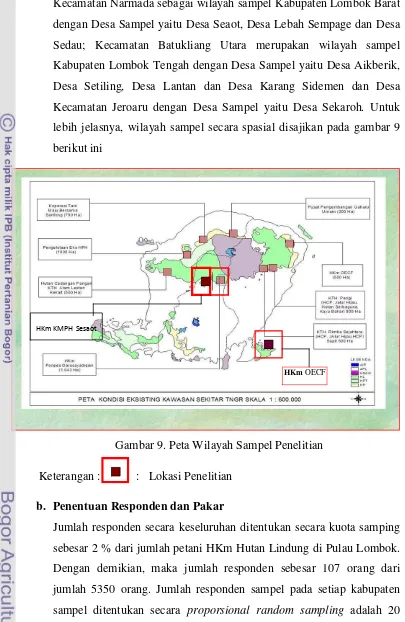

merupakan kawasan HKm hutan lindung di Pulau Lombok dengan sebaran daerah kawasan HKm Sesaot, Batukliang Utara dan Sekaroh. Responden dalam penelitian ini adalah pengelola HKm dan pakar. Cara pengambilan responden adalah kuota sampling dengan jumlah 107 responden pengelola HKm. Kemudian penentuan responden pakar melalui penelusuran pada kelompok pakar dari perguruan tinggi, dinas kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi (1) perubahan isi dan implementasi kebijakan tentang HKm, (2) kebutuhan dan kepentingan stakeholders (3) Karakteristik kelembagaan HKm, (4) Faktor sosial ekonomi pengelola HKm dan (5) Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan masyarakat. Sedangkan analisis data menggunakan analisis isi, statistik munltinominal logit, korelasi Spearman’s dan ISM (Interpretative Structural Modelling).

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut (1) Kebijakan tentang pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) mengalami perkembangan dalam beberapa komponen adalah konsep HKm dan hak serta kewajiban dari masyarakat dalam pengelolaan HKm. (2) Kebijakan HKm tingkat nasional berdampak terhadap terbangunnya kebijakan HKm pada tingkat provinsi dan kabupaten. Perjalanan kebijakan HKm diikuti dengan berbagai konflik kebijakan dan kepentingan. 3) Bentuk Partisipasi masyarakat dalam pembangunan HKm sebagian besar tidak aktif dalam program perencanaan dan monitoring/evaluasi, tetapi aktif dalam program implementasi. Namun tipe partisipasi masyarakat sebagian besar bersifat kolaboratif, baik dalam program perencanaan, implementasi dan monitoring dan evaluasi. Kemudian tingkat partisipasi masyarakat sebagian besar berada pada tingkatan sedang dan berdasarkan tangga partisipasi Arnstein termasuk pada tingkatan tokenism. (4) Faktor sosial ekonomi dan kelembagaan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan HKm. yaitu Tingkat Usia, Tingkat Pendidikan , Ukuran Rumahtangga, Persepsi, Kepengurusan Kelompok, Pendapatan HKm , Luas Lahan Dikelola, Jarak Rumah dengan Kawasan HKm dan Sejarah Aktivitas Ekonomi pengelola. Kemudian tingkat partisipasi masyarakat pengelola memiliki hubungan positif dengan kondisi ekologi kawasan HKm. (5) Model pengelolaan berkelanjutan dalam kawasan perhutanan sosial di Pulau Lombok adalah Model Agroforestri Basis Gaharu Terintegrasi. Kemudian strategi dalam implementasinya melalui pengembangan prioritas pada elemen kunci dalam orientasi hutan lestari, dukungan kebijakan, pengembangan modal usaha dan mendorong kinerja dari Dinas Kehutanan Kabupaten dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS).

(Kasus Pembangunan Hutan Kemasyarakatan pada Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok)

BAMBANG DIPOKUSUMO

Disertasi

sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Doktor pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan itu tidak merugikan kepentingan IPB.

Lombok)

Nama Mahasiswa : Bambang Dipokusumo

NRP : P062050041

Disetujui

Komisi Pembimbing

Ketua

Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS.

Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman, M.A

Anggota Anggota

Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, M.Sc.Agr.

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana, Pengelolaan Sumberdaya Alam

dan Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS. Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc.Agr.

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tertutup: 1. Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS. Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB Bogor.

2. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, MS. Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB Bogor.

Penguji Luar Komisi pada Ujian Terbuka : 1. Ir. Rosiady H. Sayuti, MSc., Ph.D. Kepala BAPPEDA (Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Dr. Ir. Nurheni Wijayanto, MS. Departemen Silvikultur Fakultas

dan hidayah-Nya disertasi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Doktor pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Disertasi ini fokus pada kajian partisipasi dan merancang model salah satu bentuk perhutanan sosial pada kasus pembangungan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Pulau Lombok. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan metodologi deskriptif, eksploratif dan partisipatif. Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari metodologi tersebut, maka digunakan analisis yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Keterbaruan dari penelitian ini yaitu pada aspek kontribusinya terhadap teori partisipasi dan rancangan model partisipatif berkelanjutan yang terbangun.

Terselesaikannya disertasi ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari kontribusi pemikiran dan bimbingan dari bapak-bapak komisi pembimbing dan ketua program studi PSL serta rekan-rekan seperjuangan. Untuk itu pemulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS. (Selaku Ketua Komisi Pembimbing)

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman, MA. (Selaku Anggota Komisi Pembimbing)

3. Bapak Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, MSc.Agr (Selaku Anggota Komisi Pembimbing)

4. Bapak Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS. (Selaku Ketua Program Studi PSL)

5. Bapak-bapak Penguji Luar Komisi Pembimbing dan 6. Rekan-rekan seperjuangan PSL Angkatan Tahun 2005

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih tak terhingga, semoga amal dan ibadah bapak dan ibu mendapat balasan dan diterima Allah SWT, amin ...

Bogor, Juli 2011

Penulis adalah anak ke 8 dari 11 bersaudara dari pasangan R. Surip Padmonobo dan Hj. Siti Zaenab, yang dilahirkan dibKabupaten Lombok Timur NTB tepatnya di Kota Selong pada tanggal 11 Desember 1963. Dalam perjalanan hidup ini, kami pernah memperoleh pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Tamat SMA pada periode tahun 1969-1982 di Kota Selong, kemudian melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Mataram pada tahun 1982 pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada tahun 1990 penulis diangkat menjadi tenaga pengajar pada perguruan tinggi Universitas Mataram sampai sekarang ini.

Pada tahun 1993 penulis menikah dengan Ainul Hayati dan Alhamdulillah dikaruniai buah hati yang bernama Andika Gumilang Kushayadi yang dilahirkan pada tanggal 18 April 1994 dan Andini Rahma Safitri dilahirkan pada tanggal 17 Pebruari 2008. Pendidikan yang sedang ditempuh putra pertama penulis adalah pada kelas XI di SMA 5 Mataram, sedangkan putri kedua penulis baru berusia 3 tahun.

Pada tahun 1997 penulis berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Pedesaan (PWD) pada Institut Pertanian Bogor dan selesai pada tahun 1999. Sepulang sekolah kami aktif melakukan kegiatan akademik dan berbagai kegiatan penelitian pada lembaga Pusat Penelitian Pembangunan Perdesaan (P3P) Universitas Mataram.

Kesempatan pendidikan S3 penulis peroleh kembali pada tahun 2005 pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Institut Pertanian Bogor dan berharap selesai pada tahun 2011.

Demikian dan terima kasih kepada semua pihak dan khususnya bapak-bapak pembimbing serta ketua program studi yang telah memberikan motivasi dan arahan selama proses belajar pada perguruan tinggi tercinta ini.

Bogor, Juli 2011 Hormat Penulis,

Sosial Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Kasus Pembangunan Hutan Kemasyarakatan pada Kawasan Hutan Produksi di Pulau Lombok) dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan pada Institut Pertanian Bogor.

Terselesaikannya Disertani ini penuh dengan perjuangan,dan pengorbanan baik dari pribadi sendiri ataupun pengorbanan dari keluarga terutama kedua orang tua [R. Surip Padmonobo(alm) dan Hj. Siti Zaenab] dan L. Djumudin (alm) dan Budiati yang selama ini mendidik dan memberikan pelajaran sehingga Penulis dapat meraih sukses dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, maka Ananda persembahkan disertasi ini sebagai hasil jerih payah mu selama ini. Terimakasih tak terhingga Penulis ucapkan untuk ayah dan ibu tercinta semoga amal dan ibadahmu selama ini dapat diterima Allah SWT. Amin ...

Disertasi ini juga ku persembahkan kepada istri tercinta (Ainul Hayati) dan ananda tersayang (Andika Gumilang Kushayadi) dan Andini Rahma Safitri sebagai hasil dari perjuangan dan pengorbanan kalian. Kehadiran kalian selama studi ini memberikan spirit yang dahsyat mendorong dapat terselesaikannya disertasi ini dan dapat teraihnya gelar Doktor. Semoga baktimu selama ini dapat menjadi amal dan ibadah dan diterima Allah SWT. Amin ...

Disertasi ini juga kupersembahkan kepada saudara-saudari ku tersayang. Dengan doa kalian penulis dapat meraih sukses dan dapat menyelesaikan Program Doktor pada Institut Pertanian Bogor. Terimakasih tak terhingga atas segala bentuk bantuanmu selama ini, semoga menjadi amal dan ibadah dan diterima Allah SWT. Amin ...

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih terhadap rekan-rekan yang selama ini telah memberikan dorongan dan spirit dan semoga amal dan ibadah kalian diterima Allah SWT. Amin ...

HALAMAN JUDUL ……… i

PERNYATAAN DISERTASI……… ii

ABSTRACT……….……… iii

RINGKASAN DISERTASI….……… iv

HAK CIPTA ... vi

HALAMAN DISERTASI ……….……… vii

PENGUJI LUAR UJIAN TERTUTUP DAN TERBUKA ... viii

HALAMAN PENGESAHAN ... ix

HALAMAN PERSEMBAHAN ... x

PRAKATA……….……… xi

RIWAYAT HIDUP…….……… xii

DAFTAR ISI ………. xiii

DAFTAR TABEL ……….. xvi

DAFTAR KOTAK ………... xix

DAFTAR GAMBAR……….. xx

DAFTAR LAMPIRAN………. xxiii

I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang……… 1

1.2. Kerangka Pemikiran…...….………. 12

1.3. Perumusan Masalah……… 20

1.4. Tujuan Penelitian ……… 25

1.5. Manfaat Penelitian ……… 25

1.6. Novelty……….………. 25

II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Dasar Pemikiran Pengelolaan Partisipatif .……… 27

2.1.1. Paradigma Pembangunan Partisipatif….……… 27

2.1.2. Landasan Filosofis dan Etika Pembangunan Partisipatif 30 2.1.3. Dasar Teori Pengelolaan Partisipatif ………. 36

2.2.Pengertian dan Bentuk Partisipasi………..………. 39

2.2.1. Pengertian Partisipasi ………. 39

2.2.2. Bentuk Partisipasi ... 41

2.2.3. Multipihak dan Aksi Kolektif dalam Sektor Kehutanan .. 45

2.3.Manajemen Pengelolaan Hutan di Indonesia ……… 52

2.3.1. Sejarah Pengelolaan Hutan …..………... 52

2.3.3. Kegiatan Operasional Pembangunan Hutan

Kemasyarakatan (Hkm)... 64

2.4. Tinjauan Pengelolaan Partisipatif Sektor Kehutanan ……… 68

2.5. Kajian Hasil-hasil Pembangunan Partisipatif dalam Pengelolaan Hutan.. ……… 71

III METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi Penelitian………... 79

3.2. Rancangan Penelitian……… 79

3.2.1. Metode Pengumpulan Data……… 79

3.2.1.1. Teknik Pengumpulan Data……… 79

3.2.1.2. Metode Penentuan Wilayah Sampel dan Responden……… 80

3.3.2. Variabel yang Diamati……… 83

3.3.3. Metode Analisis Data……… 84

IV KONDISI UMUM PULAU LOMBOK 4.1. Wilayah Administrasi dan Kondisi Alam Pulau Lombok ... 93

4.2. Kondisi Penduduk dan Ketenagakerjaan Pulau Lombok... 94

4.3. Kondisi Perekonomian Pulau Lombok... 98

4.4. Kondisi Hutan di Pulau Lombok... 100

4.5. Kondisi Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok... 104

V DINAMIKA DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PULAU LOMBOK 5.1. Dinamika dan Isi Kebijakan Pemerintah tentang Hutan Kemasyarakatan ... 109

5.2. Perkembangan dan Implementasi Kebijakan Daerah tentang Hutan Kemasyarakatan... 118

5.3. Konflik Kebijakan dan Kepentingan Parapihak dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok... 123

5.3.1. Konflik Kebijakan Hutan di Pulau Lombok ... 124

5.3.2. Konflik Kepentingan Para Pihak dalam Pembangunan HKm di Pulau Lombok ... 139

5.4. Dampak Kebijakan Hutan Kemasyarakatan Terhadap Kondisi Ekologi Kawasan ... 143

VI POLA PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PULAU LOMBOK 6.1. Karakteristik Masyarakat Pengelola Hutan Kemasyarakatan .. 147

6.2. Pola Rekrutmen Pengelola Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok ... 150

6.3. Kelembagaan Masyarakat dan Hutan Kemasyarakatan... 153

6 .3.1. Kelembagaan Masyarakat ... 155

6.3.2. Kelembagaan Hutan Kemasyarakatan ... 159

6.3.2.1.Struktur Organisasi ... 159

6.3.2.2. Aturan Main ... 167

6.4.2. Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Hutan

Kemasyarakatan ... 181

6.4.3. Perkembangan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pengelola Hutan Kemasyarakatan... 186

VII PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PULAU LOMBOK 7.1. Bentuk, Tipe dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan ... 195

7.2.Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat ... 204

7.2.1. Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat... 204

7.2.2. Pengaruh Faktor Kelembagaan Terhadap Partisipasi Mayarakat ... 214

7.3. Tingkat Partisipasi dan Kelembagaan dan Hubungannya dengan Kondisi Ekologi Kawasan ... 217

7.4. Paradoks Teori Partisipasi Dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan ... 222

VIII RANCANGAN ALTERNATIF MODEL PARTISIPATIF PERHUTANAN SOSIAL BEKELANJUTAN DI PULAU LOMBOK 8.1. Alternatif Model Dalam Kawasan Hutan Kemasyarakatan ... 227

8.2. Rancangan Prioritas Alternatif Dalam Model Partisipatif Perhutanan Sosial Terintegrasi... 230

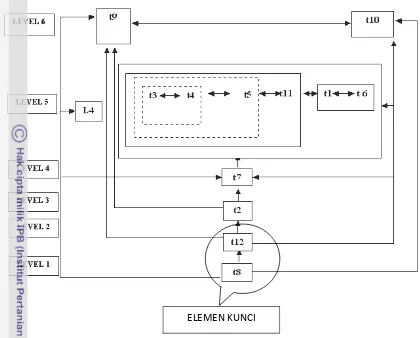

8.3. Strategi Pengelolaan Perhutanan Sosial Partisipatif Berkelanjutan ... 247

8.3.1. Elemen Tujuan Pengelolaan Berkelanjutan Model Partisipatif Perhutanan Sosial... 248

8.3.2. Elemen Kebutuhan Pengelolaan Berkelanjutan Model Partisipatif Perhutanan Sosial... 250

8.3.3. Elemen Kendala Utama Pengelolaan Berkelanjutan Model Partisipatif Perhutanan Sosial ... 253

8.3.4. Elemen Aktor yang Dilibatkan Pengelolaan Berkelanjutan Model Partisipatif Perhutanan Sosial. ... 254

IX KESIMPULAN DAN SARAN 9.1. Kesimpulan... 257

9.2. Saran... 259

DAFTAR PUSTAKA……….. 261

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Kepentingan Pemerintah, Masyarakat, Swasta dan LSM dalam

Pengelolaan Sumberdaya Hutan ……….. 36

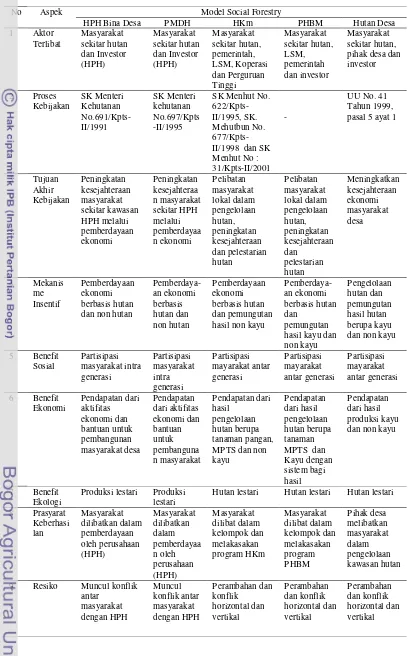

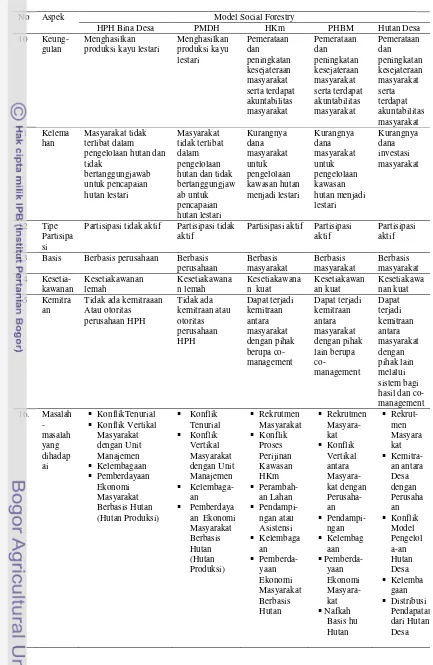

2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Arnstein (1969) …….. 42 3 Perbedaan Berbagai Aspek Model Perhutanan Sosial (Social

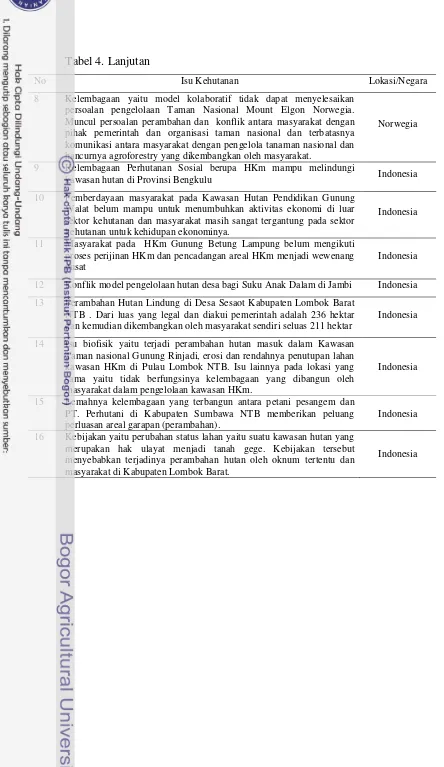

Forestry) di Indonesia ... 61 4 Isu Kehutanan Diberbagai Negara Asia dan Afrika ... 77 5 Distribusi Luas Areal HKm dan Jumlah Anggota (Pesanggem) di

Provinsi Nusa Tenggara Barat………. 82

Sebaran Wilayah Sampel dan Jumlah Responden Petani HKm di

Pulau Lombok ……… 82

7 Nilai Skor Partisipasi Masyarakat pada Setiap Tahapan

Perencanaan, Implementasi dan Monitoring dan Evaluasi ……… 85 8 Contoh Structural Self Interaction Matrix (SSIM) ……….. 90

9 Contoh Reachability Matrix (RM) ……… 91

10 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk pada Kabupaten Sample di

Pulau Lombok Tahun 1971-2007 ……….. 95

11 Jumlah Rumahtangga dan Anggota Rumahtangga yang Bekerja

pada Sub Sektor Kehutanan di Pulau Lombok. ... 96 12 Jumlah Anggota Rumahtangga > 10 tahun dan Bekerja pada

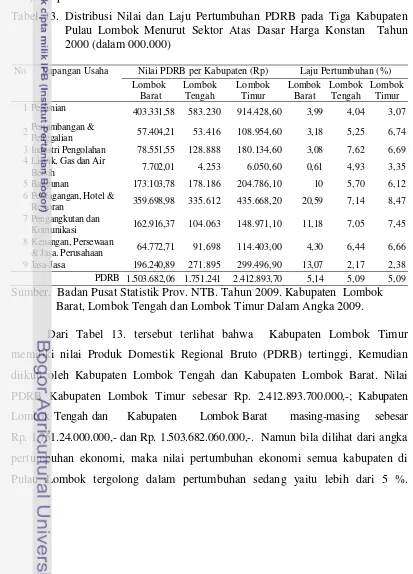

Lapangan Usaha di Sub Sektor Kehutanan di Pulau Lombok ... 97 13 Distribusi Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB pada Tiga

Kabupaten Pulau Lombok Menurut Sektor Atas Dasar Harga

Konstan Tahun 2000 (dalam 000.000) ... 98 14 Luas Hutan Menurut Fungsinya pada Kabupaten di Pulau

Lombok Tahun 2009... 100 15 Luas Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan pada

Setiap Kabupaten di Pulau Lombok ... 101 16 Neraca Air Berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Pulau

Lombok ... 103 17 Luas Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Distribusi Luas pada

Setiap Kabupaten di Pulau Lombok Tahun 2009. ... 105 18 Jenis Tanaman Kayu dan MPTS pada Kawasan HKm pada Hutan

Lindung dan Hutan Produksi di Pulau Lombok Tahun 2008... 107 19 Perubahan Konsep, Hak dan Kewajiban Kebijakan tentang HKm

mulai Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2007... 113

20 Perbedaan Sistem Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Taman

Hutan Raya... 129 21 Kebutuhan dan Kepentingan Para Pihak Terlibat dalam

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok...

140 22 Komposisi Tanaman Hutan dan Persentase Tumbuh pada

Kawasan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok... 144 23 Jumlah Peserta HKm Berdasarkan Inisiator dalam Program

PembangunanHutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok... 151 24 Fungsi dan Peranan Kelompok dalam Pembangunan pada

Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok ... 160 25 Pola Agroforestri yang Dikembangkan Pesanggem dalam

Kawasan HKm di Pulau Lombok ... 175 26 Komposisi dan Jenis Daya Tumbuh Tanaman pada Lokasi Sampel

HKm pada Hutan Lindung di Pulau Lombok... 179 27 Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pesanggem HKm pada Kawasan

Hutan Lindung di Pulau Lombok ... 188 28 Distribusi Pendapatan Rumahtangga Pesanggem HKm Pada

Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok... 190 29 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan HKm pada

Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok... 198 30 Distribusi Tipe Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

HKm pada Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok ... 199 31 Tingkat Partisipasi Masarakat dalam Pembangunan Hutan

Kemasarakatan pada Kawasan Hutan Lindung di Pulau

Lombok... 201 32 Hasil Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Bentuk

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan HKm pada Kawasan

Hutan Lindung di Pulau Lombok... 205 33 Distribusi Partisipasi Faktor Sosial Ekonomi Masyarakat

Terhadap dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan pada

Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok... 210 34 Hasil Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan pada Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok... 211 35 Komposisi Jenis dan Daya Tumbuh Tanaman pada Lokasi Sampel

HKm pada Hutan Lindung di Pulau Lombok... 219 36 Hasil Analisis Hubungan Antara Tingkat Partisipasi dan Daya

Tumbuh Tanaman Kayu dan MPTS Dalam Area HKm Hutan

37 Hasil Analisis AHP dalam Penyusunan Model Perhutanan Sosial Partisipatif dan Bekelanjutan pada Kawasan Hutan Lindung di

Pulau Lombok ……… 235

38 Uraian Tugas Stakeholder dalam Pembangunan Hutan

Kemasyarakatan di Pulau Lombok ... 240 39 Skenario Analisis Usahatani Tanaman Gaharu per Hektar Areal

DAFTAR KOTAK

Halaman 1 Perkembangan Kebijakan HKm pada Tingkat Nasional dan Daerah

di Pulau Lombok ………

110

2 Kondisi Kelembagaan dan Sebaran Lokasi Kawasan HKm di Pulau

Lombok ...………...……… 117 3 Hak dan Tanggungjawab antara pemerintah dan Masyarakat dalam

Kelembagaan KMPH Sesaot ... 120 4 Perda Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2004 Tidak Menjadi Acuan

Implementasi HKm di Provinsi Nusa Tenggara Barat ………….. 126 5 Masyarakat dalam Kebimbangan dan Penuh Harapan Terhadap

Kawasan HKm ...…... 128 6 Kronologis Tahura Nuraksa Sesaot Kabupaten Lombok Barat…… 131 7 Sejarah Masyarakat Desa Seitar Kawasan Hutan Kemasyarakatan .... 149 8 Kelembagaan Komunikasi HKm Pasif Karena Pendanaan

Kelompok... 162 9 Perubahan Awik-awik Melalui Pengaturan Benefit dan Komposisi

Tanaman ...…...

170 10 Pengertian, Ciri dan Bentuk Agroforestri di Pulau Lombok... 174 11 Masyarakat Pesanggem Lebih Berpikir Ekonomi Jangka Pendek... 177 12 Tanaman Nilai Ekonomi Tinggi Lebih Penting daripada Tanaman

Konservasi ... ... 192 13 Proses Pelibatan dan Pengambilan Keputusan Pesanggem dalam

DAFTAR GAMBAR

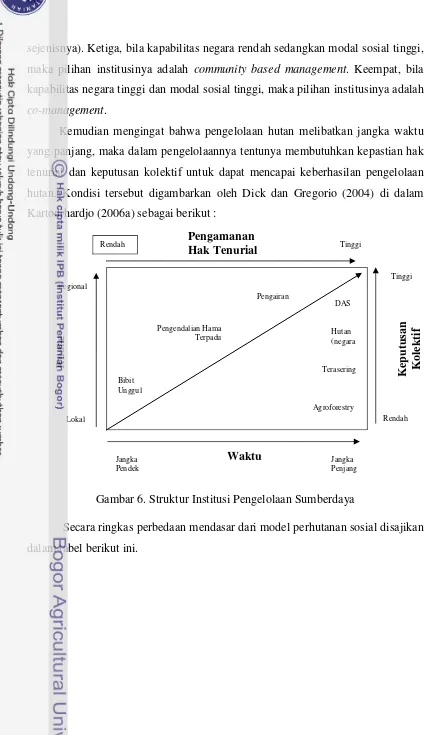

Halaman 1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan ………... 12

2 Skema Kerangka Pemikiran Penelitian ……… 19

3 Skema Perumusan Masalah Penelitian ……….. 24 4 Skema Hubungan Antar Pihak dalam Proses Kehutanan

Multipihak …... 48

5 Skema Analisis Barang yang Bersifat Common ………. 52 6 Struktur Institusi Pengelolaan Sumberdaya ………. 60 7 Skema Perijinan Kawasan Hutan Kemasyarakatan ……… 66 8 Hubungan Simbolik Penglolaan Kawasan Hutan Sebagai Dasar

dari Tujuan Perencanaan….………

71

9 Peta Wilayah Sampel Penelitian ………. 81

10 Contoh Grafik Hirarki dari Elemen-elemen Matriks Kanonikal .. 92 11 Contoh Grafik Hasil Analisis Interpretative Structral Modelling

(ISM)... 92 12 Peta Sebaran Lahan Kritis di Pulau Lombok ... 102 13 Alternatif Pendekatan Penyelesaian Konflik Kebijakan Tahura

Nuraksa Sesaot Pulau Lombok. ... 137 14 Tingkatan Kebutuhan dan Kepentingan Para Pihak dalam

Pembangunan HKm di Pulau Lombok... 142 15 Hubungan Kelembagaan Sosial dan Kelembagaan Formal

dengan Kelompok Masyarakat HKm dalam Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok... 154 16 Peran dan Kedekatan Hubungan Kelembagaan Masyarakat

dengan Kawasan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok... 157 17 Bagan Struktur Organisasi Forum HKm Kawasan Hutan

Lindung Sesaot Kabupaten Lombok Barat... 163 18 Bagan Struktur Organisasi HKm Desa Sesaot Kecamatan

Narmada Kabupaten Lombok Barat... 164 19 Bagan Struktur Orgnisasi SPHKm Kepontren Darus Shiddiqien

Desa Aikberik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok

Tengah... 164 20 Struktur Organisasi HKm Sekaroh Desa Pemongkong

21 Hubungan Kerja Kelembagaan/Stakehoders dalam Program Pembangunan HKm di Pulau Lombok ...

215 22 Hirarki Prioritas Model Berkeanjutan Dalam Kawasan Hutan

Kemasyarakatan di Pulau Lombok... 228 23 Kontribusi Kriteria Dalam Pembangunan Model Agroforestri

pada Kawasan HKm di Pulau Lombok... 229 24 Bagan Alur Analisis AHP Model Perhutanan Sosial

Berkelanjutan di Pulau Lombok. ... 233 25 Bagan Hirarki dari Hasil Analisis AHP dalam Penyusunan

Model Perhutanan Sosial Partisipatifdan Berkelanjutan pada

Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok... 234 26 Grafik Kontribusi Tujuan Terhadap Model Partisipatf

Perhutanan Sosial di Pulau Lombok... 236 27 Grafik Kontribusi Faktor Terhadap Model Partisipatf

Perhutanan Sosial di Pulau Lombok... 237 28 Grafik Kontribusi Aktor Terhadap Model Partisipatf Perhutanan

Sosial di Pulau Lombok... 239 29 Grafik Kontribusi Alternatif Terhadap Model Partisipatf

Perhutanan Sosial di Pulau Lombok... 241 30 Rekayasa Bagan Organisasi HKm di Pulau Lombok... 246 31 Struktur Hirarki Sub Elemen Tujuan Pembangunan Perhutanan

Sosial Partisipatif dan Berkelanjutan di Pulau Lombok... 249 32 Matrik Driver Power dan Dependence Sub Elemen Tujuan

Pembangunan Perhutanan Sosial Partisipatif dan Berkelanjutan

di Pulau Lombok... 249 33 Struktur Hirarki Sub Elemen Kebutuhan Pembangunan

Perhutanan Sosial Partisipatif dan Berkelanjutan di Pulau

Lombok... 250 34 Matrik Driver Power dan Dependence Sub Elemen Kebutuhan

Pembangunan Perhutanan Sosial Partisipatif dan Berkelanjutan

di Pulau Lombok... 251 35 Struktur Hirarki Sub Elemen Kendala Pembangunan Perhutanan

Sosial Partisipatif dan Berkelanjutan di Pulau Lombok... 253 36 Matrik Driver Power dan Dependence Sub Elemen Kendala

Pembangunan Perhutanan Sosial Partisipatif dan Berkelanjutan

37 Struktur Hirarki Sub Elemen Aktor Pembangunan Perhutanan

Sosial Partisipatif dan Berkelanjutan di Pulau Lombok... 255 38 Matrik Driver Power dan Dependence Sub Elemen Aktor

Pembangunan Perhutanan Sosial Partisipatif dan Berkelanjutan

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Sebaran Lokasi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Nusa Tenggara Barat……….

273

2. Perubahan Konsep, Hak dan Kewajiban Pesanggem Dalam

Kebijakan HKm mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2007…… 275 3 Hasil Analisis Multinominal Logit Tahap Perencanaan: Pengaruh

Faktor Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Terhadap Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan HKm pada Kawasan

Hutan Lindung di Pulau Lombok ………. 277

4. Hasil Analisis Multinominal Logit TahapImplementasi: Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Terhadap Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan HKm pada Kawasan

Hutan Lindung di Pulau Lombok ………. 278

5 Hasil Analisis Multinominal Logit Tahap Perencanaan: Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Terhadap Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan HKm pada Kawasan

Hutan Lindung di Pulau Lombok ………. 279

6 Hasil Analisis Multinominal Logit: Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan HKm pada Kawasan Hutan

Lindung di Pulau Lombok ………. 280

7 Hasil Analisis Korelasi Antara Partisipasi dengan Pertumbuhan

Tanaman Kayu ... 281 8 Hasil Analisis AHP dalam Penilaian Pakar (Skor) Terhadap Model

Prioritas Sistem Agroforestri untuk Pengembangan Kawasan

HKm di Pulau Lombok ... 282 9 Hasil Analisis AHP dalam Penilaian Pakar (Skor) pada Kriteria

Fokus Terhadap Model Integrasi untuk Pengembangan Kawasan

HKm di Pulau Lombok... 282 10 Hasil Analisis AHP dalam Penilaian Pakar (Skor) Terhadap

Prioritas Model Integrasi Perhutanan Sosial Berkelanjutan dalam

Hutan memiliki peranan sangat penting dalam penyangga kehidupan di bumi ini, sehingga ungkapan bahwa “Forest is the Mother of the Sea” adalah sangat pantas bagi salah satu sumberdaya yang keberadaannya cukup memprihatinkan saat ini. Namun mengingat nilai ekonomi yang dimiliki sumberdaya hutan yang cukup tinggi menyebabkan sumberdaya hutan dijadikan sebagai sumber pendapatan nasional untuk menopang pembangunan lebih dari tiga puluh tahun ini. Tingginya ketergantungan negara pada sumberdaya hutan sebagai sumber pendapatan negara memberikan dampak yang cukup serius yaitu kehilangan kawasan hutan di Indonesia sebesar 61 juta hektar (32,24 %) pada periode tahun 1950-tahun 2003 yaitu dari luas 162.290.000 hektar menjadi 109.691.844,05 hektar (FWI and GWF. 2001; DIRJEN RLPS. 2003).

Banyak faktor yang menyebabkan kehilangan dan kehancuran sumberdaya hutan di Indonesia. Selain karena kekeliruan manajemen masa lalu, namun disebabkan juga oleh faktor lain seperti bencana alam, illegal logging dan perambahan hutan. Artinya, kehancuran sumberdaya hutan tersebut bukan hanya karena kesalahan kebijakan pemerintah, namun terdapat juga karena kontribusi masyarakat. Ironisnya kehancuran sumberdaya hutan tersebut semakin parah dan mengalami peningkatan pada kondisi dimana sedang terjadi perubahan paradigma pembangunan sektor kehutanan yaitu dari Forest Timber Management menuju

Forest Community Management. Selain itu juga, reformasi dan otonomi daerah

dapat dianggap cukup berkontribusi terhadap kehancuran hutan di Indonesia. Keadaan ini tentunya berkaitan dengan ketergantungan daerah pada sumberdaya hutan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

berjangka waktu lima tahun hanya mampu menyelamatkan 1,5 juta hektar, sementara itu kerusakan hutan dalam 5 tahun seluas 12 juta hektar sehingga 10,5 juta hektar akan terabaikan.

Kehancuran sumberdaya hutan tersebut hampir terjadi pada seluruh provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil konsorsium pada tahun 1991 telah mengungkapkan bahwa kondisi sumberdaya hutan di Nusa Tenggara khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Barat cukup memprihatinkan akibat dari ancaman ledakan penduduk, perambahan, pencurian kayu (illegal logging), konflik perbatasan, kebakaran dan konflik perubahan status serta bencana alam (Fisher et al. 1999). Faktor-faktor tersebut mengakibatkan kerugian negara atau hilangnya nilai ekonomi sumberdaya hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Besarnya kerugian ekonomi untuk tahun 2005 diperkirakan sebesar Rp. 341.180.228,04 (IDS. 2006).

Bila dikaji secara spasial bahwa luas kawasan hutan di Pulau Lombok yaitu 162.437,14 hektar atau 15,16 % dari luas kawasan hutan di Propinsi Nusa Tenggara Barat (1.098.044,08 hektar). Dari luas kawasan hutan tersebut ternyata 48,08 % telah menjadi lahan ktritis dengan sebaran 22,86 % (120.681,76 hektar) berada di Pulau Lombok. Gangguan biofisik tersebut berada dalam kawasan hutan lindung dan sangat mengkhawatirkan, mengingat luas hutan lindung di Pulau Lombok hanya 78.141,37 hektar atau 17.45 % (DEPHUT RI. 2002; DISHUT NTB. 2006).

Hasil temuan Kusumo et al. (2004) bahwa kawasan hutan lindung di Kabupaten Lombok Timur mengalami kerusakan secara biofisik akibat dari penyerobotan lahan atau perambahan (sekitar 300 hektar) dan kurang berkembangnya teknologi serta dominan berkembangnya tanaman pangan daripada tanaman multiguna dan hutan. Demikian juga dengan temuan Markum

el al. (2004) bahwa laju pertumbuhan lahan kritis dalam kawasan hutan diikuti juga oleh semakin berkurangnya atau kehilangan jumlah sumber mata air di Pulau Lombok.

optimum. Model Perhutanan Sosial (social Forestry) tersebut merupakan salah satu bentuk atau wujud dari perubahan paradigma pembangunan sektor kehutanan dari konsep forest timber management menjadi forest community management

dengan melibatkan masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan hutan, sehingga pengelolaan kehutanan dapat berkelanjutan.

Meskipun perhutanan sosial telah diterapkan, namun sebaliknya masih juga menyisakan keluarga miskin terutama yang berdomisili di dalam dan disekitar kawasan hutan. Temuan CIFOR bahwa jumlah masyarakat tergolong dalam katagori miskin sekitar 10,2 juta orang dari 48,8 juta orang yang berdomisili di sekitar kawasan hutan (Siahaan 2007). Sementara itu, penduduk miskin di Provinsi NTB diperkirakan sekitar 26 % dan 20-40 % (200.000-400.000 jiwa) berdomisili disekitar hutan. Ironisnya kelompok masyarakat miskin tersebut dituding oleh kelompok industri kehutanan sebagai faktor penyebab atau ancaman terjadinya illegal logging dan kerusakan 40 % dari luas areal hutan di Indonesia pada tahun 2003 (Contreras and Hermosilla. 2005).

Perubahan paradigma pembangunan ini tentunya tidak terlepas dari dorongan hasil kesepakatan internasional dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia di Stockholm (1972) mengenai degradasi lingkungan hidup; Kongres Kehutanan Dunia Tahun 1978 di Jakarta yang bertema Forest for People; Laporan World

Commision on Environment and Development (Our Common Future) oleh

Brundtland (1987), mengenai pembangunan berkelanjutan, KTT Bumi di Johanesburg tahun 2002 yang meninjau kembali dari konferensi PBB mengenai lingkungan dan Pembangunan di Rio De Janeiro 1992 (WCED 1987 ; DEPHUT RI 2003; Suthamihardja 2004).

Partisipatif dalam konteks penelitian ini merupakan proses pelibatan masyarakat dalam program pembangunan, baik dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol terhadap isi dan pelaksanaan program pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka1

Keraf diacu dalam Siahaan (2007) menguraikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan menjadi lima prinsip yaitu a). Prinsip Pemerataan dan Keadilan Sosial; b). Prinsip Demokrasi c). Prinsip Pendekatan Integral; d). Prinsip Perspektif Hari Esok dan e). Prinsip Menuntut

. Anderson (2000) di dalam Nurrochmat (2005) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki potensi menuju pengelolaan hutan menjadi lebih baik, namun juga diingatkan bahwa partisipasi itu sendiri tidak menjamin bahwa orang akan memperoleh lebih banyak benefit dan menjadi lebih tertarik dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Tatanan ini berada pada asumsi umum yaitu; (1) masyarakat lokal memiliki kemauan dan kemampuan mengelola sumberdaya alam secara lestari, (2) masyarakat lokal homogen dan stabil, (3) pengetahuan lokal yang spesifik sesuai untuk pengelolaan sumberdaya alam secara lestari.

Keberpihakan pemerintah pada penduduk miskin pedesaan ini sangat wajar karena kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pinggiran hutan yang sangat rentan dengan perubahan ekonomi, sosial dan politik. Sebagai contoh, dalam kasus terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 memberikan dampak pada perubahan sosial ekonomi masyarakat yang memiliki usaha dibidang kehutanan. Konflik sosial seperti perambahan, pencurian produk kehutanan terjadi sebagai akibat dari ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat karena perubahan harga dari beberapa produk kehutanan. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan rumahtangga akibat dari meningkatnya harga produk kehutanan, namun sebaliknya terjadi peningkatan konsumsi masyarakat akibat inflasi, sehingga menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat (Darusman et al. 2001).

1

Definisi tersebut diturunkan dari konsep partisipasi meurut World Bank (1994) dan Jenning (2000). Menurut World Bank (1994): 'Participation is a process through which stakeholders

dan Menghargai Keanekaragaman Hayati. Kemudian Mitchell, Setiawan dan Rahmi (2003) menguraikan beberapa alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yaitu; a). Merumuskan persoalan menjadi lebih efektif; b). Merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial dapat diterima; c). Mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan ilmiah; d). Membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaiaan dan memudahkan penerapannya.

Chambers (1983) menyatakan bahwa strategi untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah melalui proses pembelajaran dan manajemen. Efektifitas proses pembelajaran dan manajemen tersebut dapat dilaksanakan melalui learning by doing (empowerment) atau pemberdayaan (Karki 2001). Vandana Shiva (1991) diacu dalam Karki (2001) menemukan ada dua hal penting dalam pelibatan masyarakat dalam pembangunan, yaitu (a) masyarakat sebagai mayoritas marginal memiliki hak untuk menentukan bagian mereka dalam pembangunan dan (b) masyarakat marginal pada hakekatnya tahan terhadap persepsi ekologi ketika kelompok banyak kehilangan hak sebagai hasil interaksi dengan lingkungan dimana mereka hidup. Menurut Cernea (1989) bila partisipasi yang benar-benar terjadi, maka partisipasi masyarakat harus memberikan cara untuk mengidentifikasi secara benar siapa orang yang berpartisipasi dan bagaimana mereka diorganisasi.

Model partisipatif yang menggabungkan antara konservasi sumberdaya alam dan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan berkembang sejak tahun 1990-an, seperti program ICD (Integrated Conservation and

Development) yang didanai oleh USAID dan Bank Dunia dan IPAS

lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak ataupun kawasan hutan dengan kondisi kritis.

Jeffrey Y. Campbell menyatakan bahwa Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu bentuk perhutanan sosial memberikan hak kepada masyarakat atas produk hutan non kayu dari jenis pohon multiguna, tetapi tidak punya hak dalam pengelolaan secara keseluruhan dan tidak punya hak untuk memungut kayu. Penyerahan hak pada hakekatnya merupakan penyerahan kewenangan seluas-luasnya kepada masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan negara untuk menjamin integritas ekosistem hutan, pencapaian kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, pengembangan demokrasi, peningkatan akuntabilitas publik dan kepastian hukum (Colfer dan Resosudarmo 2003; Munggoro et al. 2001).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Teggara Barat Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Propinsi Nusa Tenggara Barat memberikan definisi Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai kawasan hutan yang dikelola oleh kelompok usaha masyarakat setempat dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokok hutan2

2

Definisi HKm berdasarkan Keputusan Menhut Nomor 31/Kpts-II/2001 dalam pasal 1 ayat 1.

. Secara umum pengembangan Hutan Kemasyarakatan memiliki beberapa tujuan penting yaitu untuk mewujudkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan disekitar hutan melalui manfaat ekologi, ekonomi dan sosial budaya dari hutan secara seimbang dan berkelanjutan (PEMDA NTB. 2004).

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang HKm tersebut ternyata memberikan peluang terbentuknya pembangunan kehutanan partisipatif. Selain pelibatan masyarakat lokal, juga dapat terlibat pihak lainnya. Para pihak (stakeholders) itu sendiri merupakan individu maupun organisasi yang tertarik dalam pengambilan keputusan. Dengan terbangunnya pengelolaan hutan secara partisipatif yang terimplementasi dalam Program Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) akan memberikan dampak terhadap model HKm dan bentuk partisipasi masyarakat (sebagai pihak utama dalam pengelolaan) dalam program pembangunan HKm itu sendiri.

Bentuk partisipasi tersebut disamping partisipasi individu, dapat juga berupa aksi kolektif (collective action) yang merupakan kolaborasi kepentingan dan keputusan bersama. Aksi kolektif dapat mengendalikan prilaku opportunistic

dan dapat juga menghilangkan penumpang gelap (free rider) dari anggota kelompok serta dapat mengurangi biaya transaksi. Namun aksi kolektif memiliki kelemahan pada kelompok terlalu besar, karena dapat menggagalkan tujuan bersama. Setiap individu tidak dapat memberikan masukan untuk membangun tujuan bersama, sehingga diibaratkan sebagai pasar persaingan sempurna (Olson 1977; Singleton 1999).

Tentunya perbedaan bentuk dan tingkat partisipasi tersebut mempengaruhi partisipan dalam proses pengambilan keputusan. Creighton di dalam Howell et al. (1987) menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan ukuran dari efektivitas pelibatan masyarakat dalam program pembangunan. Ketimpangan kekuatan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan kapasitas sumberdaya manusia. Howell et al. (1987), menyatakan bahwa kapasitas sumberdaya manusia dapat berupa pengetahuan yang dimilikinya. Prabhu et al. (1999) diacu dalam Pokorny et al. (2003) menemukan bahwa kegagalan keberlanjutan pengelolaan hutan disebabkan juga oleh beberapa faktor yaitu adanya jarak informasi antar stakeholders, lemahnya komunikasi termasuk nilai, pengetahuan dan gaya hidup, ketidakjelasan dalam memfasilitasi masyarakat dan kurangnya penguatan masyarakat (capacity building) pada tahap akhir proyek.

telah memberikan peluang terbangunnya model-model HKm yang tergantung pada inisiator dan bentuk kelembagaan serta mekanisme pemberdayaan yang dilakukan. Model-model HKm tersebut dapat berupa HKm Koperasi, HKm Perhutani HKm OECF, HKm LSM dan HKm Perguruan Tinggi. Sebagai konsekuensi dari beragamnya model HKm tersebut dapat menciptakan bentuk partisipasi masyarakat, pemberdayaan, pendapatan dan kondisi ekologi kawasan hutan. Keadaan yang demikian ini dapat terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing masyarakat ataupun stakeholders lainnya.

Dari realita yang ada bahwa model HKm yang di kembangkan di Pulau Lombok dan berlokasi sebagian besar dalam kawasan hutan lindung ternyata masih menyisakan persoalan seperti lemahnya kemampuan tenaga teknis (staf) dalam menterjemahkan kebijakan, lemahnya persoalan assistensi teknis dan pendidikan, permasalahan ekonomi politik, persoalan kelembagaan (penguasaan hak dan akses terhadap lahan), dan permasalahan partisipasi yang gagal serta persoalan kerusakan ekologi sumberdaya hutan. Permasalahan tersebut, menyebabkan pengelolaan hutan lindung melalui pembangunan HKm menjadi tidak berkelanjutan. Gejala tidak berkelanjutan dan kegagalan perhutanan sosial dalam hal ini Hutan Kemasyarakatan (HKm) tidak hanya terjadi di Pulau Lombok, namun terjadi juga pada tempat lain seperti di luar negeri dan tempat lain di Indonesia.

Taman Nasional Lac Lobeke gagal mengendalikan illegal logging yaitu (Jell and Machado 2002). Lemahnya kontrol pemerintah di sektor kehutanan menyebabkan terjadinya degradasi hutan seluas 1,4 juta hektar pada periode tahun 1973-1993. Model kolaboratif tidak dapat menyelesaikan persoalan pengelolaan Taman Nasional Mount Elgon Norwegia. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan dalam taman nasional. Konflik antara masyarakat dengan pihak pemerintah dan organisasi taman nasional dan terbatasnya komunikasi masyarakat dengan pengelola tanaman nasional menyebabkan hancurnya agroforestry yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri (Hinchley et al. 1998).

Untuk kasus kegagalan perhutanan sosial di Indonesia ditunjukkan oleh kehancuran HKm pada beberapa tempat, seperti munculnya konflik yang terjadi antara masyarakat di Kelurahan Sumber Agung Lampung. Konflik terjadi sebagai akibat lemahnya kelembagaan yang mengatur kawasan HKm tersebut. Pasya dan Nurka (2001) dalam Rahardjo et al. (2006) mengungkapkan bahwa dengan adanya dorongan motif ekonomi sebagian masyarakat melalui penjarangan pohon sonokling hasil reboisasi dan diolah menjadi arang sonokling tanpa mengkomunikasikannya dengan kelompok masyarakat lainnya sebagai faktor penyebab timbulnya konflik tersebut.

yang dikelolanya secara tidak syah atau illegal (Amiruddin dalam Suhardjito 2006).

Kasus kegagalan kelembagaan HKm di Pulau Lombok terjadi pada beberapa kebupaten, seperti kegagalan HKm pada Kawasan Hutan Lindung Sesaot Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan kebijakan pemerintah atau kelembagaan yang ada belum mampu mengatasi persoalan perambahan hutan. Kondisi ini terlihat dari luas awal kawasan HKm (25 hektar) yang dikelola oleh masyarakat dengan status diakui pemerintah dan terjadi perambahan oleh masyarakat sendiri seluas 211 hektar (Direktorat Bina HKm, 2003). Demikian juga dengan temuan Kusumo et al. (2004) untuk Kasus PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) di Kabupaten Lombok Timur dan Muktazam et al.

(2004) untuk Kasus Petani Lahan Kering di Pulau Lombok menemukan bahwa kelembagaan dalam PHBM belum mampu untuk mengatasi persoalan biofisik dan perambahan kawasan hutan serta kelembagaan. Permasalahan biofisik terlihat dari erosi lahan cukup tinggi dan tutupan kawasan HKm yang cukup terbuka (20 % -30%) dan bahkan temuan Amiruddin et al. (2001) bahwa tutupan lahan kolektif mencapai 21,5 % - 85 %.

interdependensi antar manusia terhadap sesuatu, kondisi atau situasi melalui inovasi dalam hak pemilikan, aturan representasi atau batas yurisdiksi (Kartodihardjo 2006a; Peters 2000).

Dari temuan berbagai hasil penelitian dan fakta bahwa model-model HKm yang berkembang di Pulau Lombok, baik yang diinisiasi oleh pemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi belum mencapai prinsip yang ada dalam konteks pembangunan berkelanjutan dalam sektor kehutanan yaitu dari aspek sosial dapat diterima oleh masyarakat, dari aspek ekonomi memberikan keuntungan (feasible)

dan dari aspek ekologi adalah hutan lestari. Konsep yang menggabungkan antara tiga pilar pembangunan kehutanan yang ada saat ini ternyata belum optimal terbangun dan terimplementasi. Sebagai akibatnya menghasilkan berbagai persoalan dengan gejala kerusakan biofisik, sosial dan kelembagaan, ekonomi dan ekologi muncul pada kawasan pembangunan HKm. Persoalan tersebut dapat juga terjadi sebagai akibat dari lemahnya manajemen pada ruang perencanaan awal, implementasi dan monitoring/evaluasi hasil pembangunan HKm. Seperti yang diungkapkan oleh Dagne (2001) bahwa perencanaan kiranya merupakan faktor penting dalam proses pembangunan dan keberhasilan pembangunan itu sendiri.

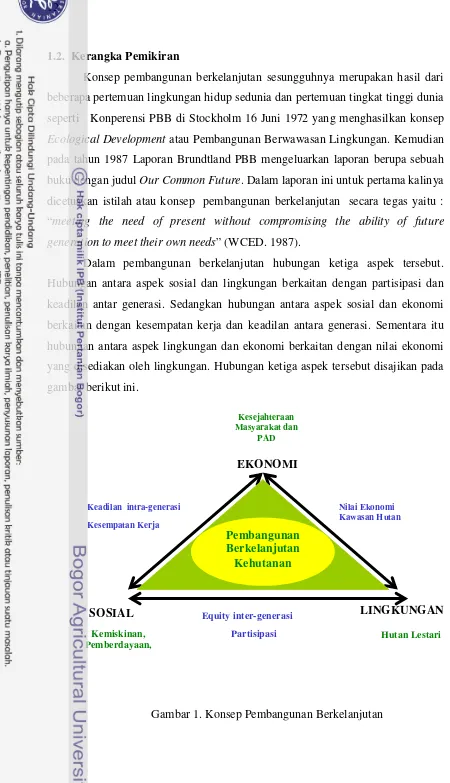

1.2. Kerangka Pemikiran

Konsep pembangunan berkelanjutan sesungguhnya merupakan hasil dari

beberapa pertemuan lingkungan hidup sedunia dan pertemuan tingkat tinggi dunia

seperti Konperensi PBB di Stockholm 16 Juni 1972 yang menghasilkan konsep

Ecological Development atau Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Kemudian

pada tahun 1987 Laporan Brundtland PBB mengeluarkan laporan berupa sebuah

buku dengan judul Our Common Future. Dalam laporan ini untuk pertama kalinya dicetuskan istilah atau konsep pembangunan berkelanjutan secara tegas yaitu :

“meeting the need of present without compromising the ability of future

generation to meet their own needs” (WCED. 1987).

Dalam pembangunan berkelanjutan hubungan ketiga aspek tersebut.

Hubungan antara aspek sosial dan lingkungan berkaitan dengan partisipasi dan

keadilan antar generasi. Sedangkan hubungan antara aspek sosial dan ekonomi

berkaitan dengan kesempatan kerja dan keadilan antara generasi. Sementara itu

hubungan antara aspek lingkungan dan ekonomi berkaitan dengan nilai ekonomi

yang disediakan oleh lingkungan. Hubungan ketiga aspek tersebut disajikan pada

gambar berikut ini.

EKONOMI

SOSIAL

Keadilan intra-generasi Kesempatan Kerja

Nilai Ekonomi Kawasan Hutan

Equity inter-generasi Partisipasi Kemiskinan,

Pemberdayaan,

Hutan Lestari

Kesejahteraan Masyarakat dan

PAD

LINGKUNGAN Pembangunan

Berkelanjutan Kehutanan

Sejak saat itu, pembangunan berkelanjutan menjadi agenda penting dalam

pembangunan, karena menjadi acuan pokok berbagai bangsa dan negara dalam

mencapai kesejahteraan rakyat dan bangsanya yang selalu berhadapan dengan

kepentingan lingkungan.Globalisasi kepentingan dunia ini juga tertuang dalam

hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai lingkungan (Earth Summmit) di Rio di Jenairo 14 Juni 1992 yang berhasil merumuskan mengenai hutan dan

beberapa isu lingkungan. Hasil KTT Rio tersusun dalam Agenda 21 dimana bab

11 dirumuskan tindakan-tindakan yang perlu dengan tujuan untuk memberantas

deforestasi hutan (Siahaan 2007). Rumusan ini mengedepankan pengelolaan hutan

secara integral, bukan hannya pada aspek teknis (kayunya), tetapi juga meliputi

aspek ekologi (lingkungan), kemasyarakatan dan juga kepentingan global.

Pengelolaan hutan yang mengedepankan aspek manajemen, aspek ekologi

dan pelibatan masyarakat telah tertuang dalam kongres kehutanan dunia. Konteks

pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan telah

dirumuskan dalam Kongres Kehutanan Sedunia keVIII tahun 1978 di Jakarta

dengan konsep “Forest for People”, dan berkembang menjadi beberapa istilah dan lebih dikenal dengan istilah “Forestry for Local Community Development”. Kemudian hasil Kongres Kehutanan Sedunia ke XX di Finlandia dimana hasil

rumusannya mengedapankan pada aspek manajemen terutama aspek ekologi

(Kartodihardjo 2006a; Siahaan 2007).

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan mendapat perhatian dan

dianggap penting, mengingat bahwa masyarakat yang berdomisili di dalam dan

disekitar kawasan hutan merupakan masyarakat miskin dan rentan terhadap

perubahan pembangunan serta dianggap merupakan ancaman terhadap

lingkungan. Pelibatan masyarakat yang berdomisili disekitar hutan dalam

pembangunan telah pula diimpementasikan oleh FAO dengan tujuan untuk

peningkatan kesejahteraan penduduk pedesaan dan mengikutsertakan dalam

pengambilan keputusan yang mampu merubah penghidupan mereka

(Kartodihardjo 2006a).

Kawasan hutan yang dikelola masyarakat merupakan kawasan hutan

lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak ataupun kawasan hutan

common-pool resources menurut Agrawal and Ostrom (2001) bahwa hak (bundle

of right) mengandung empat unsur penting yaitu withdrawal, management,

exclusion dan alienation. Hak dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang

melibatkan masyarakat di Indonesia Program Perhutanan Sosial (Social Forestry) seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Bentuk kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam

pengelolaan hutan diatur dalam beberapa SK Menteri Kehutanan yaitu mulai dari

SK Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Pelaksanaan

Hutan Kemasyarakatan. Kemudian direvisi oleh SK Menhutbun Nomor 677/1998

dan direvisi kembali dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

31/Kpts-II/2001. Untuk level daerah, telah ditetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2004 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Propinsi Nusa Tenggara

Barat.

Secara umum pengembangan Hutan Kemasyarakatan memiliki beberapa

tujuan penting yaitu untuk mewujudkan keberdayaan dan kesejahteraan

masyarakat di dalam dan disekitar hutan melalui manfaat ekologi, ekonomi dan

sosial budaya dari hutan secara seimbang dan berkelanjutan (PEMDA NTB.

2004). Sementara itu, Jeffrey Y. Campbell menyatakan bahwa masyarakat

diberikan hak atas produk hutan non kayu dari jenis pohon multiguna, tetapi tidak

punya hak dalam pengelolaan secara keseluruhan dan tidak punya hak untuk

memungut kayu. Penyerahan hak pada hakekatnya merupakan penyerahan

kewenangan seluas-luasnya kepada masyarakat setempat dalam mengelola

kawasan hutan negara untuk menjamin integritas ekosistem hutan, pencapaian

kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, pengembangan demokrasi, peningkatan

akuntabilitas publik dan kepastian hukum (Colfer dan Resosudarmo 2003 ;

Munggoro et al. 2001).

Menurut Schmid (1987): kelembagaan merupakan inovasi manusia untuk

mengatur atau mengontrol interdependensi antar manusia terhadap sesuatu,

kondisi atau situasi melalui inovasi dalam hak pemilikan, aturan representasi atau

batas yurisdiksi. Sebagai konseksuensinya, kelembagaan dapat menjadi peubah

eksogen dalam proses pembangunan dan dengan demikian kelembagaanlah yang

endogen dalam proses pembangunan, sehingga perubahan kelembagaan

merupakan akibat dari perubahan pada sistem sosial yang lain. Sementara itu,

Parsons (1942) di dalam Schmid (1987) mendefinisikan kelembagaan sebagai : “ Property is set of social relationships which ties the future to the present through expectations of stabilized behavior regarding other persons and things.” Menurut Samuel Hutingon dalam Peters (2000) menetapkan empat kriteria terjadinya proses institusionalisasi yaitu; (a) otonomi yaitu kemampuan dari institusi untuk

membuat dan menjalankan keputusan yang dibuatnya; (b) adaptabilitas yaitu

kesanggupan dari institusi beradaptasi dengan lingkungan; (c) kompleksitas yaitu

mampu untuk membentuk struktur di dalam dirinya sehingga dapat mencapai

tujuan yang ditetapkan dan (d) koheren yaitu kemampuan institusi untuk

mengelola aktivitas dan mengembangkan prosedur sehingga tugas-tugasnya

selesai dengan tepat waktu (Peters 2000).

Dengan adanya kelembagaan yang mengatur dan mengendalikan

partisipan dalam pengelolaan sumberdaya hutan tentunya akan memberikan

hubungan kedepan yang berkaitan dengan bentuk partisipasi dan selanjutnya akan

memberikan dampak kondisi terhadap sumberdaya hutan dan keberlanjutan

pembangunan HKm. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang melibatkan

masyarakat dalam pembangunan HKm ternyata memberikan implikasi yaitu

munculnya berbagai model-model HKm yang tergantung dari partisipan sebagai

inisiatornya. Abas (2005) menemukan berdasarkan pada pihak yang terlibat

bahwa model pengelolaan hutan dalam Kawasan Taman Nasional Rinjani di

Pulau Lombok yaitu Pengelolaan Oleh Pemerintah (POP), Pengelolaan Oleh

Masyarakat (POM) dan Co-Management..

Menurut Walters et al. (1999) bahwa tingkat partisipasi dipengaruhi oleh interaksi yang kompleks antara faktor sosial ekonomi dan sejarah atau peristiwa.

Tingkat pengetahuan lokal, keamanan dari pengelolaan lahan dan tingkat kohesi

(keeratan hubungan masyararakat) secara umum mempengaruhi partisipasi

masyarakat. Faktor sejarah sering menjadi pelengkap dalam mempengaruhi

partisipasi masyarakat, seperti sejarah migrasi dan pemukiman, pengelompokan

keluarga, sosial politik dan konflik, sejarah isolasi penduduk, tenaga kerja, dan

Partisipasi menurut Bank Dunia (1996) adalah proses dinamis melalui

institusi pengelolaan hutan dan memberikan kontrol terhadap semua inisiatif

pembangunan, keputusan dan sumberdaya yang mempengaruhi mereka atau para

pihak (World Bank 1996), dan kemudian White (1996) memberikan definisi

partisipasi dalam kelompok adalah jumlah anggota dalam proses dimana memiliki

suara dan mempengaruhi dalam mengambil keputusan (Sinha and Suar 2005).

Partisipasi dapat memiliki dua dimensi yaitu partisipasi langsung (direct participation) dan partisipasi tidak langsung (indirect participation). Partisipasi langsung mencakup keterlibatan para pihak (stakehoders) dalam aktivitas yang

ada, sedangkan partisipasi tidak langsung adalah kepatuhan para pihak pada peran

kelembagaan seperti memotivasi anggota keluarga untuk melindungi hutan,

memberikan dukungan moral pada masyarakat dalam memcapai keadilan dan

transparansi pengelolaan hutan.

Partisipasi dalam aktivitas tertentu atau dalam bentuk aktivitas kolekrif

(collective action) dipengaruhi pertimbangan insentif (biaya dan benefit) yang diperoleh dari hasil aktivitas tersebut. Pertimbangan ekonomi tersebut disebabkan

karena manusia berpikir rasional terhadap berbagai alternatif yang ada (Thibaut

dan Kelly 1959; Homans (1961) dan Blau (1964) di dalamHowell et al. 1987). Selain pertimbangan ekonomi yang mendorong partisapasi masyarakat

dalam pembangunan didorong atau dipengaruhi pula faktor penghargaan dan

kepercayaan. Kenneth J. Arrow dalam Dasgupta and Serageldin (1999) mengungkapkan bahwa penghargaan dapat meningkatkan intraksi antara

masyarakat bukan karena motif ekonomi, tetapi masyarakat lebih pada

membangun jaringan pertemanan atau persabahatan. Mengingat bahwa pertukaran

sosial merupakan jaminan yang bersifat non formal, maka penghargaan sifatnya

baku dan tidak ada jaminan bagi pihak tertentu untuk dapat memngajak seseorang

terlibat dalam pembangunan.

Bronislaw Malinowski dalam Turner (1987) memperkenalkan bahwa pertukaran terjadi bukan disebabkan oleh faktor ekonomi (materi) saja tetapi

disebabkan oleh faktor non ekonomi atau material yaitu simbul pertukaran

program pembangunan yaitu kepercayaan (trust). Howell et al. (1987) mengungkapkan bahwa banyak kegagalan implementasi demokrasi dan pelibatan

masyarakat dalam program pembangunan diakibatkan oleh hilangnya legitimasi

atau kepercayaan masyarakat.

Dampak dari faktor sosial ekonomi yang melahirkan kebutuhan dan

keinginan masyarakat, baik sebagai faktor internal ataupun faktor eksternal

tentunya akan memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi dan tipe

partisipasi yaitu aktif dan non aktif. Level dari partisipasi masyarakat dalam

pembangunan telah diuraikan oleh Arnstein 1969 dalam Setyowati ( 2006) bahwa bentuk tangga partisipasi yaitu mulai dari non participation (manipulation dan

therapy); tokenism (informing, consultation dan placation); dan citizen power partnership, delegated power dan citizen control). Menurut Arnstein bahwa masyarakat berpartisipasi bila berada pada tahapan yaitu pada tangga 3-5

(informing, consultation dan placation).

Meskipun pembangunan HKm di Provinsi NTB telah melibatkan

masyarakat dan stakeholder lainnya, namun masih menyisakan persoalan biofisik,

sosial ekonomi dan ekologi. Hasil penelitian Kusumo et al. (2004) pada dua desa di Pulau Lombok yaitu terjadi perambahan hutan oleh masyarakat masuk menuju

Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani seluas 300 hektar. Perambahan

kawasan hutan tersebut merupakan salah satu faktor yang memicu semakin

meluasnya lahan kritis. Lahan kritis sampai dengan tahun 2005 tercatat seluas

159.343, 46 hektar (14,51 %) berada dalam kawasan hutan dan sekitar 85,49 %

berada di luar kawasan hutan (DISHUT NTB. 2006).

Munculnya gejala perambahan kawasan hutan, konflik dan terjadinya

degradasi secara biofisik merupakan indikasi bahwa pola pengelolaan hutan

partisipatif atau Model HKm yang telah terbangun selama ini belum memberikan

hasil yang optimal. Warner (1997) telah memberikan solusi untuk mencapai

keberlanjutan dalam pengelolaan hutan yaitu melalui kombinasi institusi dan

partisipasi masyarakat. Mengingat bahwa kompleksnya persoalan yang ada dalam

pengelolaan hutan, sehingga sangat diperlukan pertimbangan atau pendapat pakar

Metode penyusunan model yang melibatkan pakar lebih dikenal dengan

sisitem pakar. Sistem pakar menurut Oxman (1985) dalam Marimin (2006) merupakan perangkat lunak komputer yang menggunakan pengetahuan (aturan

main tentang sifat dari unsur suatu masalah), fakta dan teknik inferensi untuk

suatu masalah yang biasanya membutuhkan kemampuan seorang ahli.

Pengetahuan yang digunakan dalam sistem pakar terdiri dari kaidah-kaidah atau

informasi dari pengalaman tentang tingkah laku dari suatu unsur dari gugus

persoalan. Sistem pakar didukung oleh perangkat lunak komputer yang lebih

spesifik dan berbeda dengan perangkat lunak konvensional. Perangkat lunak

sistem pakar menyajikan dan menggunakan pengetahuan, bersifat heuristik,

proses infernsi, memanipulasi secara efektif basis pengetahuan dan berorientasi

pada pengolahan simbolik.

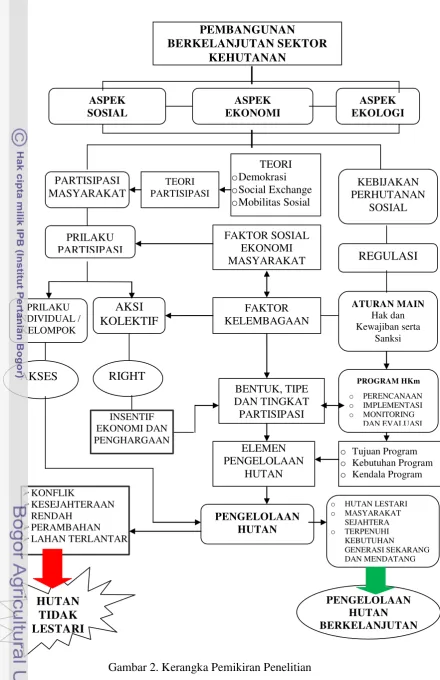

Dengan menggunakan dasar pendapat pakar (sistem pakar) dan hasil

kajian analisis (deskriptif dan statistik) serta sintesis, disusun rancangan model

pengelolaan Hutan (HKm) yang berkelanjutan. Penyusunan rancangan model

didasarkan pada tujuan program, kebutuhan program dan kendala utama program

serta aktor yang terlibat. Untuk lebih jelasnya, maka kerangka pemikiran dalam

PEMBANGUNAN

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian

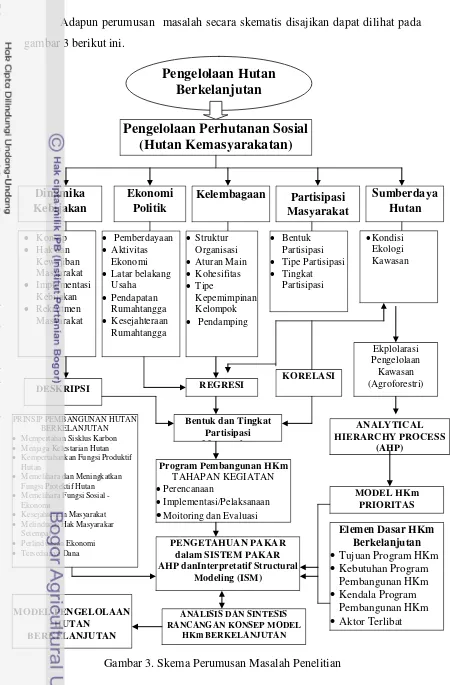

1.3. Perumusan Masalah

Kebijakan dalam perhutanan perhutanan sosial terus mengalami

perkembangan dan perlahan-lahan meninggalkan pola pengelolaan hutan berbasis

negara3

Pendekatan perhutanan sosial (HKm) ini dijalankan oleh pemerintah

termasuk di Pulau Lombok berdasarkan pada beberapa keputusan menteri dan

peraturan daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan yang

mengalami dinamika perubahan isi dan demikian pula dalam implementasinya

pada lokasi hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani hak.

yang selama ini telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang

serius. Konflik dan kemiskinan masih merupakan gejala yang muncul pada

masyarakat yang berdomisili di dalam dan disekitar hutan, demikian juga dengan

konflik tenurial. Negara secara perlahan-lahan memberikan kesempatan

masyarakat dalam pengelolaan hutan yang diikuti dengan program pembinaan dan

pemberdayaan

4

Permasalahan ekonomi politik tentunya juga akan mempengaruhi

pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Dalam pengelolaan perhutanan sosial

bukan saja masyarakat yang terlibat, namun berbagai bentuk partsipan juga ikut

campur dalam pengelolaan hutan seperti LSM, Koperasi, Perguruan Tinggi dan Namun

tentunya dengan diimplementasikannya kebijakan tentang HKm tersebut

membawa dampak terhadap partisipasi masyarakat, pengelolaan kawasan dan

kondisi sumberdaya hutan itu sendiri.

Dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan HKm tersebut cukup komplek

dan berkaitan satu dengan lainnya. Pengalaman di Myanmar memberikan

gambaran bahwa meskipun telah terjadi perubahan kebijakan dalam sektor

kehutanan, namun masih terjadi hambatan dalam menjalankan program

pembangunan kehutanan yang disebabkan karena prilaku staff, lemahnya

keterampilan sosial dan lemahnya pendekatan pemberdayaan masyarakat (Lin

2004).

3

Istilah berbasis negara digunakan untuk pengelolaan hutan yang tidak melibatkan masyarakat dan tidak partisipatif

4

Pihak Swasta5

Peran kelembagaan dalam pengelolaan hutan telah dibuktikan pada kasus

di Nepal yaitu masuknya kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, seperti dalam

Proyek ACA (Annapurna Conservatuion Area), telah berhasil merubah prilaku masyarakat dan kontrol terhadap kelebihan penggunaan sumberdaya lokal serta

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi (Bajracharya et al. 2005). Perbedaan prilaku dalam pengelolaan kawasan hutan ditentukan oleh

kelembagaan lahan yang berkembang. Hak-hak yang diberikan terhadap lahan

dapat berupa withdrwal, managemen, exclusion dan alienation (Agrawal and Ostrom 2001). Feyen and Gobin (2001) menemukan bahwa terdapat perbedaan

prilaku dalam pengelolaan lahan sebagai akibat dari perbedaan bentuk

kelembagaan yang dilibatkan. Pihak swasta cenderung meningkatkan kepadatan . Keterlibatan para pihak tersebut tentunya akan menentukan arah

dari manajemen perthutanan sosial tersebut. Faktor ekonomi politik lainnya yaitu

pola ekonomi dan pendapatan masyararakat serta sejarah demografi masyarakat

yang terlibat akan mempengaruhi sistem pengelolaan hutan. Robertson and Lawes

(2005) menemukan bahwa faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi

pengelolaan hutan adalah pendidikan, pendapatan, jarak, ukuran rumahtangga,

usia dan gender. Sejarah demografi, pengetahuan lokal, kohesifitas dan kondisi

sosial ekonomi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan hutan

(Walter et al. 1999; Kaplin dan Ormsby 2005)

Kebijakan perhutanan sosial juga mengatur cara pengelolaan kawasan

melalui kelembagaan yang berupa bentuk dan aturan main untuk mencapai tujuan

bersama. Fungsi kelembagaan sendiri adalah untuk membatasi prilaku

sewenang-wenang dan opportunistik dalam interaksi manusia. Kasper dan Streit (1998)

menyatakan bahwa kelembagaan merupakan aturan yang dibuat manusia untuk

mengkontrol prilaku yang menyimpang dan oportunistik anggotanya. Oleh karena

itu, peran kelembagaan adalah mengatur keterlibatan para pihak yang selama ini

berkepentingan terhadap sumberdaya hutan, seperti yang diungkapkan oleh

Warner (1997) bahwa kombinasi kelembagaan dan partisipasi masyarakat

merupakan dasar untuk mencapai keberlanjutan.

5