KEANEKARAGAMAN HAYATI PENYAKIT-PENYAKIT

YANG DISEBABKAN OLEH JAMUR PADA TANAMAN

JAGUNG (Zea mays L.) DI DATARAN TINGGI

DAN RENDAH DI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

OLEH:

CHRISTIN M.E DAMANIK

060302044

HPT

DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

KEANEKARAGAMAN HAYATI PENYAKIT-PENYAKIT

YANG DISEBABKAN OLEH JAMUR PADA TANAMAN

JAGUNG (Zea mays L.) DI DATARAN TINGGI

DAN RENDAH DI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

OLEH:

CHRISTIN M.E DAMANIK

060302044

HPT

Skripsi adalah sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian

DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

ABSTRACT

Christin Maria Eleonora Damanik ”Biodiversity of Diseases Caused by

Fungy in Corn Plants (Zea mays L.) in Highland and Lowland at North

Sumatera”, supervised by Lisnawita and Alm. Kamal Arifin. This research was

held in Purwobinangun and Namoukur, Langkat, approximetely ± 118 m from

the sea surface and Guru Kinayan, Karo, approximetely ± 1004 m from the sea

surface. This research used survey method. Survey was using random sampling

for vegetative phase & generative phase. The parameters were observed are the

kind of diseases and the percentage of diseases attack. The result showed that

diseases in highland are Nothern Leaf Blight (Exserohilum turcicum), Corn Smut

(Puccinia polysora), Gibberella Ear Rot (Gibberella zeae, Fusarium moniliforme)

and in lowland are Peronosclerospora maydis, Gray Leaf Spot (Bipolaris maydis),

Diplodia Ear Rot (Diplodia maydis). The percentage of diseases attack from

highest until bottommost are 2,54 %, 1,94 %, 0,29 % and in lowland are 1,46 %,

ABSTRAK

Christin Maria Eleonora Damanik ” Keanekaragaman Hayati Penyakit –

Penyakit yang disebabkan oleh jamur Pada Tanaman Jagung (Zea mays L. ) di

Dataran Tinggi dan Rendah di Sumatera Utara” dibawah bimbingan Lisnawita.

Penelitian ini dilaksanakan di Purwobinangun dan Namoukur, Langkat dengan

ketinggian ± 118 mdpl dan Guru Kinayan, Karo dengan ketinggian ± 1004 mdpl.

Metode yang digunakan adalah metode survei dengan cara mengamati langsung

tanaman jagung yang terserang penyakit baik pada fase vegetatif dan generatif di

lapangan. Parameter yang diamati adalah jenis penyakit dan persentase serangan.

Hasil penelitian menunjukkan penyakit-penyakit yang terdapat pada dataran tinggi

adalah hawar daun (Exserohilum turcicum), karat (Puccinia polysora), busuk

tongkol (Gibberella zeae, Fusarium moniliforme) sedangkan pada dataran rendah

adalah bulai (Peronosclerospora maydis), bercak daun (Bipolaris maydis), busuk

tongkol (Diplodia maydis). Persentase serangan penyakit dari yang tertinggi

sampai terendah pada dataran tinggi berturut-turut adalah 2,54 %, 1,94 %, 0,29 %

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

karena berkat dan kasihNyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Adapun judul dari skripsi ini adalah ” KEANEKARAGAMAN HAYATI

PENYAKIT-PENYAKIT YANG DISEBABKAN OLEH JAMUR PADA

TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) DI DATARAN TINGGI DAN

RENDAH DI SUMATERA UTARA“ yang merupakan salah satu syarat untuk

dapat menempuh ujian sarjana di Departemen Ilmu Hama dan Penyakit

Tumbuhan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing yakni

Ibu Dr. Lisnawita, SP, MSi selaku ketua dan Bapak Ir. Kasmal Arifin, MSi selaku

anggota dan Bapak Budi Purba, SP selaku pembimbing lapangan serta teman –

teman yang telah banyak memberikan saran dan arahan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi

ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Medan, September 2010

RIWAYAT HIDUP

Christin Maria Eleonora Damanik, dilahirkan di Medan pada tanggal

25 Desember 1987, puteri dari Ayah Drs. J.H Damanik dan Ibu Dra. R. Pardede.

Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara.

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2000 lulus dari SD TRI RATNA Sibolga

2. Tahun 2003 lulus dari SLTP TRI RATNA Sibolga

3. Tahun 2006 lulus dari SMA TRI RATNA Sibolga

4. Tahun 2006 penulis lulus di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan,

Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara melalui jalur SPMB.

Pengalaman Kegiatan Akademis

1. Asisten di Laboratorium Epidemiologi Penyakit Tumbuhan tahun 2009

2. Anggota Ikatan Mahasiswa Perlindungan Tanaman (IMAPTAN)

3. Mengikuti Seminar Ilmiah Dies Natalis Fakultas Pertanian USU Ke-52

Tahun 2008

4. Mengikuti Seminar Nasional ”Tindak Lanjut Pembangunan Pertanian

Pasca Swasembada Beras 2008” Tahun 2009

5. Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PTPN III Kebun

Rambutan Tebing Tinggi Bulan Juni – Juli 2010.

6. Melaksanakan Penelitian di Kabupaten Langkat dan Karo, dan di

Laboratorium Penyakit Tumbuhan Departemen Hama dan Penyakit

DAFTAR ISI

Penyakit-penyakit di Dataran Rendah dan Dataran Tinggi...6

Peranan Lingkungan dalam proses epidemiologi...25

Peubah yang diamati

Jenis Penyakit...29 Intensitas Serangan Penyakit...29

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamatan Jenis Penyakit...31

Fase Vegetatif dan Generatif di Dataran Rendah

Bulai (Peronosclerospora maydis (Rac.) Shaw)………31 Bercak Daun (Bipolaris maydis (Nisik) Shoemaker)……….33 Busuk Tongkol (Diplodia maydis Schwabe)...36

Fase Vegetatif dan Generatif di Dataran Tinggi

Karat Daun (Puccinia sorghi Schw dan P. Polysora Underw)…..37 Hawar Daun (Exserohilum turcicum (Pass) Leonard et Suggs)….38

Busuk Tongkol (Gibberella zeae Schw dan Fusarium moniliforme)...41

Persentase Serangan Penyakit...43

KESIMPULAN...45

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1 Peronosclerospora maydis... 7

2 Gejala serangan P. maydis………... 8

3 Puccinia sp……… 10

4 Gejala Serangan Puccinia sp………. 11

5 Exserohilum turcicum………... 13

6 Gejala Serangan E. turcicum……….. 14

7 Gejala Serangan Ustilago maydis………16

8 Bipolaris maydis………..18

9 Gejala Serangan Bipolaris maydis………...19

10 Diplodia maydis... 21

11 Gejala Serangan Busuk Tongkol pada Daun ...22

12 Gejala Serangan Busuk Tongkol...………..22

13 Gejala Serangan MCDV……….24

14 Gejala Serangan Bulai di Dataran Rendah……….32

15 Pengambilan Sampel Bulai di lapangan………..33

16 Peronosclerospora maydis secara mikroskopis………..33

17 Gejala Serangan Bipolaris maydis di Lapangan………34

18 Bipolaris maydis dalam Media PDA…….………35

19 Pengamatan mikroskopis Bipolaris maydis ………..35

21 Diplodia maydis dalam media PDA ………...………...37

22 Diplodia maydis mikroskopis………..38

23 Gejala Serangan Karat Daun di Lapangan...………...39

24 Gejala Serangan Hawar Daun di Lapangan……….40

25 Exserohilum turcicum dalam Media PDA………..41

26 E. turcicum di bawah mikroskop………..41

27 Gejala Serangan Fusarium graminarium……….42

28 Fusarium graminarium dalam Media PDA………43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1 Tempat Penelitian di Gurukinayan………. 48

2 Tempat Penelitian di Langkat………. 48

3 Panen di Langkat………. 49

4 Panen di Gurukinayan………. 49

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1 Persentase Serangan Penyakit……… 43

ABSTRACT

Christin Maria Eleonora Damanik ”Biodiversity of Diseases Caused by

Fungy in Corn Plants (Zea mays L.) in Highland and Lowland at North

Sumatera”, supervised by Lisnawita and Alm. Kamal Arifin. This research was

held in Purwobinangun and Namoukur, Langkat, approximetely ± 118 m from

the sea surface and Guru Kinayan, Karo, approximetely ± 1004 m from the sea

surface. This research used survey method. Survey was using random sampling

for vegetative phase & generative phase. The parameters were observed are the

kind of diseases and the percentage of diseases attack. The result showed that

diseases in highland are Nothern Leaf Blight (Exserohilum turcicum), Corn Smut

(Puccinia polysora), Gibberella Ear Rot (Gibberella zeae, Fusarium moniliforme)

and in lowland are Peronosclerospora maydis, Gray Leaf Spot (Bipolaris maydis),

Diplodia Ear Rot (Diplodia maydis). The percentage of diseases attack from

highest until bottommost are 2,54 %, 1,94 %, 0,29 % and in lowland are 1,46 %,

ABSTRAK

Christin Maria Eleonora Damanik ” Keanekaragaman Hayati Penyakit –

Penyakit yang disebabkan oleh jamur Pada Tanaman Jagung (Zea mays L. ) di

Dataran Tinggi dan Rendah di Sumatera Utara” dibawah bimbingan Lisnawita.

Penelitian ini dilaksanakan di Purwobinangun dan Namoukur, Langkat dengan

ketinggian ± 118 mdpl dan Guru Kinayan, Karo dengan ketinggian ± 1004 mdpl.

Metode yang digunakan adalah metode survei dengan cara mengamati langsung

tanaman jagung yang terserang penyakit baik pada fase vegetatif dan generatif di

lapangan. Parameter yang diamati adalah jenis penyakit dan persentase serangan.

Hasil penelitian menunjukkan penyakit-penyakit yang terdapat pada dataran tinggi

adalah hawar daun (Exserohilum turcicum), karat (Puccinia polysora), busuk

tongkol (Gibberella zeae, Fusarium moniliforme) sedangkan pada dataran rendah

adalah bulai (Peronosclerospora maydis), bercak daun (Bipolaris maydis), busuk

tongkol (Diplodia maydis). Persentase serangan penyakit dari yang tertinggi

sampai terendah pada dataran tinggi berturut-turut adalah 2,54 %, 1,94 %, 0,29 %

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jagung (Zea mays L.) adalah tanaman purba. Hal ini ditunjukkan dari

sisaan kelobot yang terunut sampai sekitar 5000 SM yang ditemukan di

penggalian sejarah gua Tehuacan, Meksiko. Domestikasi tanaman ini diperkirakan

telah dimulai pada kurun waktu tersebut (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998).

Jagung adalah sayuran yang penting dan popular khususnya Amerika

Serikat. Di negara ini setiap tahun lahan seluas 25000 Ha ditanami jagung manis.

Amerika Utara mendominasi produksi jagung manis dunia. Kepopuleran jagung

meningkat dengan pesat di Eropa dan Asia khususnya Jepang dan China, yang

ditandai dengan produksinya yang terus meluas (Splittstoesser, 1984).

Jagung merupakan kebutuhan yang cukup penting bagi kehidupan manusia

dan hewan. Jagung mempunyai kandungan gizi dan serat kasar yang cukup

memadai sehingga jagung dapat dijadikan bahan makanan pokok pengganti beras.

Kandungan zat gizi yang terdapat dalam jagung antara lain protein, lemak,

karbohidrat dan kalsium (Iskandar, 2003).

Kebutuhan akan konsumsi jagung terus meningkat. Hal ini didasarkan

pada makin meningkatnya tingkat konsumsi perkapita per tahun dan semakin

meningkatnya jumlah penduduk Indonesia (Anonimus d, 2010). Produktivitas

jagung mulai meningkat relatif cepat setelah tahun 1980a n. Di Sulawesi Selatan

yang sebagian penduduknya mengonsumsi jagung sebagai makanan pokok,

Di Sumatera Utara dan Lampung, produktivitas jagung meningkat relatif

cepat. Pada tahun 2000 produktivitas jagung di Jawa Timur, Jawa Tengah,

Sumatera Utara, Lampung, dan Sulawesi Selatan hampir sama sedangkan di Nusa

Tenggara Timur, masih jauh ketinggalan. Peningkatan produktivitas jagung

setelah pertengahan 1990an terutama didorong oleh semakin gencarnya promosi

yang digelar oleh produsen benih jagung hibrida, seperti Charoen Pokphand dan

Pioneer. Diperkirakan lebih dari 30% areal pertanaman jagung di sentra produksi

ditanami dengan benih hibrida, bahkan di Lampung dan Sumatera Utara

diperkirakan telah mencapai lebih dari 45% (Kasryno at al, 2007).

Produksi jagung di Sumatera Utara sebagai salah satu sentra produksi

jagung di Indonesia pada tahun 2008 lebih dari satu juta ton

ini menjadikan Sumatera Utara sebagai propinsi kelima terbesar dalam produksi

jagung setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, lampung dan Sulawesi Selatan

(BPS, 2008).

Walaupun produksi jagung di Indonesia secara umum dan Sumatera Utara

mengalami peningkatan, namun peningkatan produksi ini belum optimal. Ada

beberapa faktor yang menyebabkan produksi tidak optimal seperti masalah

kesuburan tanah, bibit unggul dan gangguan hama dan penyakit.

Ada banyak penyakit yang menginfeksi tanaman jagung.

Penyakit-penyakit ini dapat disebabkan oleh cendawan, bakteri, virus, nematoda dan

mikroplasma. Dari jenis-jenis penyakit yang menginfeksi tanaman jagung,

penyakit yang disebabkan oleh cendawan relatif lebih dominan dibanding dengan

Berdasarkan informasi di atas dengan pertimbangan bahwa jagung di

Sumatera Utara ditanam pada dataran tinggi dan rendah, sehingga besar

kemungkinan terdapat perbedaan jenis-jenis penyakit, maka peneliti melakukan

penelitian ini untuk mengetahui jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur

yang terdapat pada tanaman jagung dataran tinggi maupun rendah.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyakit yang disebabkan oleh jamur yang

menginfeksi tanaman jagung (Zea mays L.) di dataran tinggi dan dataran rendah di

Sumatera Utara.

Hipotesa Penelitian

Diduga ada perbedaan penyakit yang disebabkan oleh jamur pada

tanaman jagung di ketinggian tempat yang berbeda di Sumatera Utara.

Kegunaan Penelitian

1. Sebagi bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan

2. Sebagai salah satu syarat unuk dapat memperoleh gelar sarjana di

Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Tanaman Jagung ( Zea mays L. )

Menurut Purwono dan Hartono (2004), jagung diklasifikasikan sebagai

berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisio : Angiospermae

Kelas : Monocotyledoneae

Ordo : Graminae

Famili : Graminaceae

Genus : Zea

Spesies : Zea mays L.

Setelah perkecambahan, akar primer awal memulai pertumbuhan tanaman.

Sekelompok akar sekunder berkembang pada buku-buku pangkal batang dan

tumbuh menyamping. Akar yang tumbuh relatif dangkal ini merupakan akar

adventif dengan percabangan yang amat lebat (Rubaztky dan Yamaguchi, 1998).

Batang tanaman jagung silindris dan tidak berlubang seperti halnya batang

tanaman padi. Batang tanaman jagung yang masih muda (hijau) rasanya manis

karena cukup banyak mengandung zat gula. Rata-rata panjang (tinggi) tanaman

jagung antara satu sampai tiga meter di atas permukaan tanah (Warisno, 1998).

Daun jagung tumbuh di setiap ruas batang. Daun ini berbentuk pipa,

daun yang menyelubungi batang. Daun mempunyai dua jenis bunga yang

berumah satu (Wakman dan Burhanuddin, 2007).

Pada setiap tanaman jagung terdapat bunga jantan dan bunga betina yang

letaknya terpisah. Bunga jantan terdapat pada malai bunga di ujung tanaman,

sedangkan bunga betina terdapat pada tongkol jagung. Bunga betina ini biasanya

disebut tongkol selalu dibungkus kelopak-kelopak yang jumlahnya sekitar 6-14

helai. Tangkai kepala putik merupakan rambut atau benang yang terjumbai di

ujung tongkol sehingga kepala putiknya menggantung di luar tongkol. Bunga

jantan yang terdapat di ujung tanaman masak lebih dahulu daripada bunga betina

(Wakman dan Burhanuddin, 2007).

Jagung memiliki buah matang berbiji tunggal yang disebut karyopsis.

Buah ini gepeng dengan permukaan atas cembung atau cekung dan dasar runcing.

Buah ini terdiri endosperma yang melindungi embrio lapisan aleuron dan jaringan

perikarp yang merupakan jaringan pembungkus

(Rubaztky dan Yamaguchi, 1998).

Syarat Tumbuh

Tanah

Tanaman jagung toleran terhadap reaksi keasaman tanah pada kisaran pH

5,5 - 7,0. Tingkat keasaman tanah yang paling baik untuk tanaman jagung adalah

pada pH 6,8. Pada tanah yang memiliki keadaan pH 7,5 dan 5,7 produksi jagung

Iklim

Untuk pertumbuhan optimalnya jagung menghendaki penyinaran matahari

yang penuh. Di tempat-tempat yang teduh pertumbuhan jagung akan merana dan

tidak mampu membentuk buah. Di Indonesia suhu semacam ini terdapat di daerah

dengan ketinggian antara 0 - 600 m dpl dan curah hujan optimal yang dihendaki

antara 85 - 100 mm per bulan merata sepanjang pertumbuhan tanaman

(Wakman dan Burhanuddin, 2007).

Daerah yang dikehendaki oleh sebagian besar tanaman jagung yaitu daerah

beriklim sedang hingga daerah beriklim subtropis/tropis basah. Jagung dapat

tumbuh baik di daerah yang terletak antara 50° LU - 40° LS. Pada lahan yang

tidak beririgasi memerlukan curah hujan ideal sekitar 85 - 200 mm/bulan selama

masa pertumbuhan. Suhu yang dikehendaki tanaman jagung untuk pertumbuhan

terbaiknya antara 27° - 32° C. Pada proses perkecambahan benih jagung

memerlukan suhu sekitar 30 °C (Anonimus d, 2010).

Penyakit – penyakit Jagung di Dataran Rendah dan Dataran Tinggi

1. Bulai ( Peronosclerospora maydis (Rac.) Shaw )

Biologi Patogen Peronosclerospora maydis (Rac.)

Menurut Anonimus C (2010), klasifikasi dari patogen penyebab penyakit

bulai adalah:

Kingdom : Fungi

Filum : Oomycota

Kelas : Oomycetes

Famili : Sclerosporaceae

Genus : Peronosclerospora

Spesies : Peronosclerospora maydis Rac (Shaw)

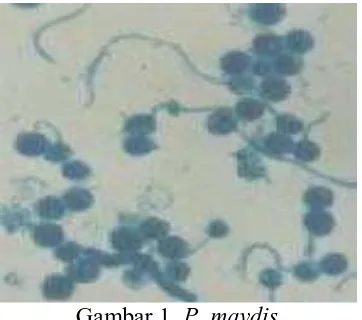

Konidiofor berukuran 132 - 261 mikron, tipis. Konidianya hialin,

berdinding tipis, berukuran 24 - 46.6 x 12 - 20 mikron. Oogonianya berwarna

coklat kemerahan, berbentuk elips tidak beraturan, berukuran 55 - 73 x 49 - 58

mikron (Singh, 1998).

Pada umumnya konidiofor mempunyai percabangan tingkat tiga atau

empat. Cabang tingkat terakhir membentuk sterigma. Konidium yang masih muda

berbentuk bulat, sedang yang sudah masak dapat membentuk jorong. Konidium

tumbuh dengan membentuk pembuluh kecambah (Semangun, 1993) (Gambar.1)

Gambar 1. P. maydis

Sumber.http://balitsereal.litbang.deptan.go.id/bjagung/satutujuh.pdf

Gejala Serangan

Tanaman yang terserang mengalami gangguan pertumbuhan. Bentuk

daunnya akan meruncing dan kecil. Bila infeksi terjadi pada tanaman yang lebih

tua, tanaman dapat tumbuh terus dan membentuk buah. Buah sering mempunyai

tangkai yang panjang, dengan kelobot yang tidak menutup di ujungnya dan hanya

Gejala yang ditunjukkan oleh penyakit ini adalah pertumbuhan

terhambat, pada daun akan terlihat garis-garis klorotik. Penyakit akan terlihat jelas

pada saat tanaman masih muda. Daun akan berwarna putih kekuningan mulai dari

pangkalnya, infeksi kedua akan terlihat garis klorotik sempit disepanjang

permukaan daun (Singh, 1998) (Gambar 2).

Gambar 2. Gejala serangan P. maydis

Sumber.http://balitsereal.litbang.deptan.go.id/bjagung/satutujuh.pdf

Faktor yang mempengaruhi

Penyakit bulai pada jagung terutama terdapat di dataran rendah. Konidium

yang paling baik berkecambah pada suhu 30 ºC. Infeksi hanya terjadi kalau ada

air, baik ini air embun, air hujan. Infeksi sangat ditentukan oleh umur tanaman

dan umur daun yang terinfeksi. Tanaman yang berumur lebih dari 3 minggu cukup

tahan terhadap infeksi, dan makin muda tanaman, makin rentan pula

(Semangun, 1993).

Pembentukan konidia jamur ini menghendaki air bebas, gelap dan suhu

Penyebarannya sangat luas, kehilangan hasil dapat mencapai 90%

(Wakman dan Burhanuddin, 2007).

Pengendalian

Menurut Semangun (1993), pengendalian penyakit bulai yaitu:

1. Penanaman varietas tahan seperti Arjuno, Pioner 12, Abimanyu

2. Segera mencabut tanaman yang menunjukkan gejala penyakit

3. Merawat benih dengan metalaksil (ridomil 35 SD)

Tiga cara pengelolaan penyakit bulai dengan menggunakan kultur teknis,

penggunaan fungisida dan penanaman varietas tahan bulai. Hal yang paling baik

dapat digunakan kombinasi dari ketiga pengandalian tersebut (Singh, 1998).

2. Karat (Puccinia sorghi Schw dan P. Polysora Underw)

Biologi Patogen

Menurut Anonimus b (2010), klasifikasi dari patogen penyebab karat ini

adalah:

Spesies : Puccinia sorghi Schw

Jamur mempunyai uredium pada kedua sisi daun dan upih daun, rapat atau

mikron, berdinding coklat kemerahan, berduri-duri halus. Jamur membentuk

telium terbuka (Semangun, 1993).

Tebal dinding spora 1-1,5 mikron dengan 4-5 lubang ekuator, ukuran

18-27 x 29-41 mikron, mudah lepas, dua sel, timbul pada tangkai pendek ukuran

10-30 mikron. Teliospora berwarna coklat, halus, elips, kedua ujungnya membulat,

(Wakman dan Burhanuddin, 2007) (Gambar 3).

Gambar 3. Puccinia sp.

Sumber.http://balitsereal.litbang.deptan.go.id/bjagung/satutujuh.pdf

Gejala Serangan

Gejala pada tanaman jagung yang terinfeksi penyakit karat adalah adanya

bisul, terutama pada daun. Bisul terbentuk pada kedua permukaan daun bagian

atas dan bawah. Bisul dengan warna coklat kemerahan tersebar pada permukaan

daun dan berubah warna menjadi hitam kecoklatan setelah teliospora berkembang.

Bisul ini dapat terlihat jelas dan bila dipegang akan terasa kasar (Gambar.4). Pada

saat terjadi penularan berat, daun menjadi kering

Di lapang kadang-kadang epidermis tetap menutupi urediosorus sampai

matang. Tetapi adakalanya epidermis pecah dan massa spora dalam jumlah besar

menjadi tampak (Semangun, 1993).

Gambar 4. Gejala Serangan Puccinia sp.

Sumber.http://balitsereal.litbang.deptan.go.id/bjagung/satutujuh.pdf

Faktor yang mempengaruhi

Urediospora Puccinia polysora paling banyak dipencarkan menjelang

tengah hari. Perkecambahan spora adalah 27-28º C. Puccinia sorghi terutama

terdapat pada suhu agak rendah di daerah pegnnungan, berkembang pada suhu

16-23 ºC (Semangun, 1993).

Perbedaan ras masing-masing spesies telah diketahui dari reaksi beberapa

varietas jagung. Puccinia polysora tidak berkembang pada ketinggian 1200 m dan

diketinggian kurang dari 900 m cocok bagi perkembangan penyakit karat

Pengendalian

Penyakit karat dapat dikendalikan dengan beberapa cara yaitu penanaman

varietas tahan (arjuna, Bromo, Rama, Pioneer-3) dan aplikasi fungisida pada saat

mulai tampak bisul pada karat daun (Wakman dan Burhanuddin, 2007).

3. Hawar Daun (Exserohilum turcicum (Pass) Leonard et Suggs)

Biologi Patogen

Menurut Anonimus a (2010), klasifikasi patogen penyebab hawar daun

yaitu:

Spesies : Exserohilum turcicum (Pass) Leonard et Suggs

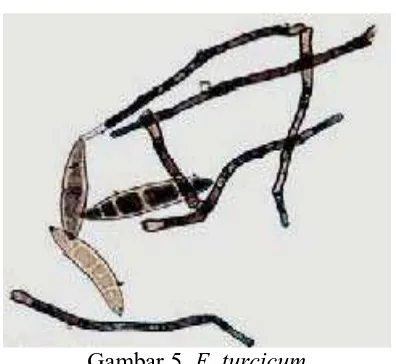

Miselium dari jamur ini adalah hijau gelap. Konidiofornya berukuran

(60-280 x 6-10 mikron), konidia berukuran (40-150 x 11-27 mikron)

(Lucas at al, 1987).

Ciri khusus dari jamur penyebab hawar daun ini yaitu konidiofor

lurus atau lentur, kadang-kadang mempunyai bengkokan seperti lutut, berwarna

coklat atau coklat tua, dekat ujungnya pucat. Konidium jelas bengkok berbentuk

perahu, coklat pucat sampai coklat emas tua, halus, hilum gelap

Gejala visual yang menunjukkan ciri khas serangan H. turcicum adalah

bercak agak memanjang, bagian tengah agak melebar, makin ke pinggir makin

kecil, berwarna cokelat keabuan, dikelilingi oleh warna kekuningan sejajar tulang

daun. Isolat Helminthosporium turcicum yang ditumbuhkan pada media potato

dextrose agar (PDA) berwarna putih keabuan dengan zonasi beraturan. Konidia

mulai terlihat setelah 6 hari dan semakin banyak pada 12 hari

(Adipala dan Latigo, 1994).

Gambar 5. E. turcicum

http://balitsereal.litbang.deptan.go.id/bjagung/satutujuh.pdf

Gejala Serangan

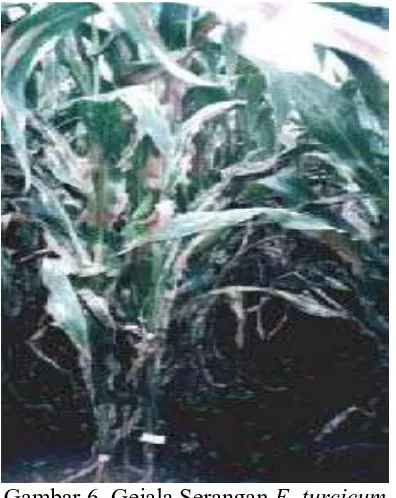

Gejala awalnya muncul bercak-bercak kecil, jorong, hijau tua. Selanjutnya

berubah warna menjadi coklat kehijauan, kemudian bercak membesar dan

mempunyai bentuk yang khas. Beberapa bercak dapat bersatu membentuk bercak

yang lebih besar sehingga dapat mematikan jaringan daun. Tanaman jagung yang

terinfeksi penyakit hawar daun pada fase vegetatif menyebabkan tingkat

lebih tua dan ini akan berpengaruh terhadap kehilangan hasil

(Wakman dan Burhanuddin, 2007).

Lebar bercak 1-2 cm dan panjang 5-10 cm, tetapi lebar dapat mencapai 5

cm dan panjang 15 cm. Sehabis hujan atau banyak embun pada kedua sisi bercak

terbentuk banyak sporayang menyebabkan bercak tampak berwarna hijau tua

berbeledu yang makin ke tepi warnanya makin muda. Pertanaman yang sakit

keras tampak kering seperti habis terbakar (Gambar 6) (Semangun, 1993).

Gambar 6. Gejala Serangan E. turcicum

Faktor yang mempengaruhi

Konidium jamur disebarkan melalui angin. Suhu optimal untuk

pertumbuhan, pembentukan dan perkecambahan konidia adalah 30 ºC. Tanaman

jagung yang terinfeksi pada fase vegetatif menyebabkan tingkat penularan yang

lebih berat dibandingkan bila terjadi pada tanaman yang lebih tua

Infeksi terutama berasal dari konidia yang terbawa oleh angin, ataupun

curah hujan yang tinggi. Infeksi memerlukan waktu 6-18 jam pada suhu 18-27º C.

Kondisi ideal untuk siklus hidup patogen ini adalah 60 - 70 hari

(Lucas at al, 1987).

Pengendalian

Menurut Wakman dan Burhanuddin (2007), pengendalian dari

penyakit hawar daun dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

► Varietas tahan

► Sanitasilingkungan

► Pengaturan jarak tanam

► Fungisida dengan bahan aktif carbendazin,mankozeb

► Perlakuan benih dengan perendaman dengan Thiram dan Karboxin

4. Penyakit Gosong (Ustilago maydis (DC) Cda)

BiologiPatogen

Menurut Anonimus d (2010), klasifikasi dari patogen penyebab penyakit

gosong ini adalah:

Teliosporanya berbentuk bulat atau elips, berwarna coklat sampai hitam,

diameter 8 - 11 mikron. Spora diploid ini tumbuh membentuk promiselium

dengan empat atau lebih sporidia (Wakman dan Burhanuddin,2007).

Dalam kelenjar jamur membentuk teliospora, yang berbentuk bulat atau

jorong. Teliospora berkecambah dengan membentuk basidium atau promiselium,

kemudian membentuk basidiospora atau sporidium (Semangun, 1993).

Gejala Serangan

Gejala awal berupa pembengkakan atau gall yang dibungkus dengan

jaringan berwarna putih kehijauan sampai putih perak mengkilat. Bagian dalam

gall berwarna gelap dan berubah menjadi massa tepung spora berwarna coklat

sampai hitam. Apabila bunga jantan terinfeksi, maka semua tongkol pada tanaman

tersebut terinfeksi penyakit gosong (Wakman dan Burhanuddin, 2007).

Biji-biji yang terinfeksi membengkak, membentuk kelenjar-kelenjar.

Dengan makin membesarnya kelenjar-kelenjar,kelobot terdesak ke samping,

sehingga sebagian dari kelenjar itu tampak dari luar (Gambar 7). Akhirnya

kelenjar pecah dan spora jamur yang berwarna hitam terhambur keluar

(Semangun, 1993).

Gambar 7. Gejala Serangan Gosong

Faktor yang mempengaruhi

Penyakit ini lebih banyak terdapat di pegunungan. Pertanaman yang rapat

membantu perkembangan penyakit. Makin panjang umur tanaman, biasanya

makin besar pula kemungkinan untuk mendapatkan serangan (Semangun, 1993).

Ustilago maydis meghendaki keadaan iklim kering dan suhu antara 26-34 ºC. Periode inkubasi dari infeksi sampai timbul gall sekitar 1 sampai beberapa

minggu. Pemupukan N dan pupuk kandang meningkatkan penyakit ini

(Wakman dan Burhanuddin, 2007).

Pengendalian

Menurut Singh (1998), pengendalian penyakit gosong adalah rotasi tanaman,

sanitasi lahan,dan perlakuan benih yang mungkin dapat membantu terjadinya

infeksi.

Menurut Semangun(1993), pengendalian yang tepat untuk penyakit ini

adalah:

o Membakar atau memendam dalam tanah tanaman yang telah terinfeksi

o Melakukan seed treatment

5. Bercak Daun (Bipolaris maydis (Nisik) Shoemaker)

Biologi Patogen

Menurut Anonimus d (2010), klasifikasi dari patogen penyebab bercak

daun adalah:

Kingdom : Fungi

Filum : Ascomycota

Kelas : Dothideomycetes

Ordo : Pleosporales

Famili : Pleosporaceae

Genus : Bipolaris

Spesies : Bipolaris maydis (Nisik) Shoemaker

Miselium dan sporanya dapat bertahan hidup pada sisa tanaman dan biji

terinfeksi. Siklus hidup lengkapnya mencapai 60-72 jam. Konidia diterbangkan

oleh angin atau terbawa percikan air untuk sampai ketanaman yang baru. Konidia

mempunyai 6 sampai 8 sekat (Gambar 8) (Wakman dan Burhanuddin, 2007).

Gambar 8. Bipolaris maydis

Gejala Serangan

Pada daun terdapat halo kuning yang mengelilingi bercak, lama kelamaan

bercak ini akan melebar dan berwarna kecoklatan. Dalam kondisi yang ideal,

bercak akan berkembang dan dapat menyebabkan tanaman mati (Jardine, 1998).

Lesio pada daun biasanya memanjang diantara tulang daun dengan warna

coklat muda dan ukuran mencapai 1,2 x 2,7 cm, berbentuk elip. Lesio sering

dikelilingi oleh warna coklat dan dapat terjadi di batang, upih daun dan tongkol

(Gambar 9). Tanaman yang tumbuh dari biji yang terinfeksi akan layu dan mati

pada umur 3 - 4 minggu (Wakman dan Burhanuddin, 2007).

Gambar 9. Gejala Serangan Bercak Daun

Sumber

Faktor yang mempengaruhi

Jamur berkembang baik pada keadaan udara lembab dengan suhu

20-23 ºC. Umumnya dijumpai di daerah dataran rendah. Bercak daun ini selalu

terjadi sepanjang tahun, dengan intensitas yang berfluktuasi karena pengaruh

Pengendalian

Penyakit bercak daun ini dapat dikendalikan dengan varietas tahan,

penanaman serempak, waktu tanam yang tepat dan eradikasi gulma inang

(Wakman dan Burhanuddin, 2007).

Pengendalian yang tepat adalah dengan kombinasi rotasi tanaman,

pengolahan tanah, aplikasi fungisida dan varietas tahan (Jardine, 1998).

6. Busuk Tongkol (Diplodia maydis Schwabe, Gibberella zeae Schw)

Biologi Patogen

Menurut Anonimus d (2010), klasifikasi dari pathogen penyebab

busuk tongkol adalah:

Spesies : Diplodia maydis Schwabe

Konidium teratur seperti jari, berbentuk sabit (Gambar 10). Klamidospora

interkalar, bulat, berdinding tebal, hialin atau coklat pucat dengan dinding luar

licin atau agak kasar, dengan garis tengah 10-12 mikron, membentuk rantai atau

Gambar 10. Diplodia maydis

Sumber

Gejala Serangan

Tanaman jagung tampak layu atau seluruh daun menguning. Gejala pada

daun terdapat bercak yang ditengahnya seperti mata (Gambar 11). Gejala tersebut

umumnya terjadi pada stadia generative, yaitu setelah fase pembungaan. Pangkal

batang yang terinfeksi berubah warna dari hijau menjadi kecoklatan, bagian dalam

busuk, sehingga mudah rebah dan bagian kulit luarnya tipis. Pada pangkal batang

yang terinfeksi tersebut terlihat warna merah jambu, merah kecoklatan atau coklat

(Wakman dan Burhanuddin, 2007).

Infeksi dimulai pada dasar tongkol, berkembang ke bonggol, kemudian

merambat ke permukaan biji dan menutupi kelobot. Tongkol menjadi busuk dan

kelobotnya saling menempel erat pada tongkol (Gambar 11) (Semangun, 1993).

Gejala busuk tongkol Diplodia adalah kelobot yang terinfeksi pada

umumnya berwarna coklat. Infeksi pada kelobot setelah dua minggu keluar

Miselium berwarna putih. Piknidia berwarna hitam tersebar pada kelobot. Gejala

busuk tongkol Gibberella adalah tongkol menjadi busuk dan kelobotnya saling

menempel erat pada tongkol, buah berwarna biru hitam di permukaan kelobot dan

bongkol (CIMMYT, 2004).

Busuk tongkol yang disebabkan oleh Gibberella zeae sangat dipengaruhi

oleh kondisi lingkungan yang sejuk sedangkan busuk tongkol yang disebabkan

oleh Fusarium graminarium terjadi di daerah yang panas yang juga dipengaruhi

oleh luka yang diakibatkan oleh serangga pada kernel jagung (Ali at al, 2005).

Gambar 11. Gejala Serangan Diplodia maydis pada daun

Gambar 12. Gejala Serangan Busuk Tongkol

Faktor yang mempengaruhi

Penyakit ini terutama berkembang setelah tanaman membentuk benang

sari. Banyak infeksi terjadi pada suhu 16-20 °C. Penyakit lebih banyak terjadi di

pegunungan pada musim hujan (Semangun, 1993).

Infeksi awal dapat melalui luka atau membentuk sejenis appresoria yang

mampu berpenetrasi ke jaringan tanaman. Spora/konidia yang terbawa angin

dapat menginfeksi ke tongkol. Biji yang terinfeksi bila ditanam dapat

menyebabkan penyakit busuk batang (Wakman dan Burhanuddin, 2007).

Pengendalian

Menurut Anonimus b (2010), pengeloloaan penyakit ini adalah:

1. Teknik bercocok tanam

- Menanam varietas unggul

- Pergiliran tanaman

- Mengatur jarak tanam

- Seed dressing

2.Aplikasi Fungisida

7. Penyakit Virus Kerdil Khlorotik Jagung (Maize Chlorotic Dwarf

Virus Disease Virus = MCDV)

Gejala Serangan

Gejala awal ditandai oleh warna khlorose pada daun muda di pucuk

atau kemerahan dan pemendekan ruas batang umum terjadi

(Wakman dan Burhanuddin, 2007) (Gambar 13).

Gambar 13. Gejala Serangan MCDV

Sumber

Penularan

Virus ditularkan oleh serangga vektor, wereng daun jagung Granminella

nigrifrons (Forbes) dan G. Sonora (Ball) secara semipersisten. Wereng mesih

infektif sampai 8 jam setelah mengisap cairan tanaman yang terinfeksi

(Wakman dan Burhanuddin, 2007).

Pengendalian

Penyakit virus kerdil klorotik jagung dapat dikendalikan dengan

pemberantasan rumput inang dengan herbisida dan pemberantasan serangga

Peranan Lingkungan Dalam Proses Epidemiologi

Konsep segitiga penyakit merupakan hubungan antara tiga faktor, yaitu

inang, patogen dan lingkungan. Inang dalam keadaan rentan, patogen bersifat

virulen (daya infeksi tinggi) dan jumlah yang cukup, serta lingkungan yang

mendukung. Lingkungan berupa komponen lingkungan fisik (suhu, kelembaban,

cahaya) maupun biotik (musuh alami, organisme kompetitor). Dari konsep

tersebut jelas sekali bahwa perubahan salah satu komponen akan berpengaruh

terhadap intensitas penyakit yang muncul (Wiyono, 2007).

Penyakit sporadis merupakan penyakit epifitotik yang tidak selalu terjadi

setiap musim dan dengan interval yang tidak teratur. Adapun penyakit ”endemik”

menggambarkan suatu penyakit yang terbatas pada wilayah geografis tertentu,

atau penyakit yang selalu terdapat di daerah tertentu dengan menimbulkan

kerusakan ringan sampai berat (Wiyono, 2007).

Secara ideal, wilayah pertanaman dapat dibagi menjadi sejumlah daerah

agroklimat yang seragam tanggapannya seperti sifat tanah dan cuaca

(Petersen, 1994). Masing – masing agroklimat dibutuhkan oleh patogen – patogen

tertentu dalam pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga menjadi penyebab

penyakit pada tanaman jagung. Beberapa penyakit yang sering menyerang

tanaman jagung adalah bulai, bercak daun, hawar daun, karat daun, busuk batang

bakteri (Wakman dan Burhanuddin, 2007), bercak abu – abu, busuk tongkol

Diplodia dan busuk tongkol Gibberella (CIMMYT, 2004).

Lingkungan dapat mempengaruhi kemampuan, pertumbuhan, dan

kerentanan genetik inang. Faktor lingkungan yang sangat penting yang

suhu, curah hujan, lama penyinaran matahari, angin. Kelembapan akan

meningkatkan sporulasi jamur, pelepasan spora, perbanyakan bakteri. Begitu juga

dengan suhu, pengaruh yang paling umum suhu terhadap epidemi yaitu

pengaruhnya terhadap patogen selama stadia patogenitas yang berbeda, seperti

pada perkecambahan spora, penetrasi inang, pertumbuhan dan reproduksi patogen,

invasi inang dan sporulasi (Abadi, 2003).

Ketiga golongan lingkungan (makro, meso dan mikro) berubah-ubah

setiap saat. Dalam skala mikro pengaruh perubahan iklim terhadap proses

epidemiologi diukur dalam detik. Dalam lingkungan meso ukuran proses epidemi

lebih panjang, mungkin dalam jam atau mungkin hari. Sedangkan skala makro

diukur dalam hari, minggu, musim atau malah bulan dan tahun (Oka, 2003).

Hampir sebagian besar penyebab penyakit tanaman, terutama golongan

jamur akan berkembang dengan pesat pada kelembapan yang tinggi. Begitu juga

halnya dengan curah hujan. Tumbukan air hujan ke permukaan tanah akan

menimbulkan cipratan-cipratan. Patogen yang ada pada tanah ikut terlempar, lalu

menempel pada bagian tanaman yang lunak, terutama tanaman muda atau

tanaman semusim kemudian memarasit tanaman tersebut. Tanah yang mempunyai

pH rendah juga disukai oleh sebagian besar jamur. Pada tanah masam, jamur

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Percobaan

Penelitian dilakukan di Desa Purwobinangun dan Desa Namoukur, Kab.

Langkat ± 118 mdpl dan Desa Guru Kinayan Kabupaten Karo dengan ketinggian

± 1004 mdpl. Penelitian dimulai pada bulan Januari 2010 sampai dengan Mei

2010.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah 21 varietas jagung, masing – masing 12

varietas berasal dari Pioneer brand, yaitu varietas 30A97, 30A55, 30Y87, 3014,

30B80, P5027, P4199, P3326, P3482, P3645, X4B184, X7B458; dan 9 varietas

berasal dari produsen benih lainnya yang ada di pasar, yaitu: varietas NKNK48,

NKNK6204, NKNK8840, EDBISI 16, EDBISI-816, AHSASIA 3, PACPAC 105,

DKPDK979 dan DKPDK818; pupuk N, P2O5, K2O, fungisida (Metalaxyl),

Lactophenol cotton blue, Potato Dextrose Agar (PDA).

Alat yang digunakan adalah pelubang tanam, meteran, cangkul, ajir

bambu, kotak tray, kapas, gelas objek, mikroskop, cawan petri, aluminium foil

dan lain- lain.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode survei dengan cara mengamati

langsung tanaman jagung yang terserang penyakit baik pada fase vegetatif dan

Pelaksanaan Penelitian

Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan bertujuan untuk menentukan desa yang mewakili

daerah sentra produksi yaitu desa Purwobinangun dan desa Namoukur di

Kabupaten Langkat serta desa Guru Kinayan Kabupaten Karo.

Pengambilan Sampel

Luas area penelitian adalah 800 m2 dengan jumlah populasi jagung

sebanyak 22.875. Sampel diambil dengan melihat tanaman yang terserang

penyakit saja dan dimasukkan kedalam kotak tray yang dilapisi kapas basah dan

diberi label tanggal dan lokasi pengambilan. Selanjutnya sampel dibawa ke

laboratorium untuk dibiakkan.

Isolasi Jamur

Isolasi dilakukan dengan mengambil sampel bagian tanaman jagung yang

terinfeksi dan sedikit bagian yang sehat kemudian dibersihkan dengan

menggunakan aquadest steril, dipotong dengan ukuran 1x1 cm. Sampel

disterilisasi dengan klorox 0,1 % selama ± 5 menit, dibilas dengan aquadest steril

dan dikeringanginkan di atas tissue. Sampel dibiakkan dalam media PDA dengan

metode three point dan diinkubasi pada temperatur ruang. Jamur yang tumbuh

diisolasi kembali sampai diperoleh biakan murni.

Identifikasi Jamur

Identifikasi jamur dilakukan dengan membuat preparat dari biakan murni.

Satu tetes lactophenol cotton blue diletakkan di atas preparat, kemudian diambil

menggunakan mikroskop Compaund Olympus tipe BH-12. Identifikasi dilakukan

dengan menggunakan buku identifikasi (Alexopolus, 1987).

Peubah Amatan

1. Jenis Penyakit

Pengamatan jenis penyakit dilakukan pada fase vegetatif dan pada

fase generatif. Khusus untuk penyakit bulai, karena tidak dapat dibiakkan

pada media biakan, pengamatan dilakukan pada pagi hari dengan

mengambil langsung spora yang terdapat di balik daun menggunakan

selotip dan diletakkan di atas preparat.

2. Persentase Serangan

Persentase serangan dari setiap gejala penyakit yang di dapat di

lapangan pada fase vegetatif maupun generatif. Persentase serangan

dihitung dengan rumus :

P = a X 100 %

b

P = Persentase Serangan

a = Jumlah tanaman yang terserang

b = Jumlah seluruh tanaman

Cara menghitung sampel:

1. Bulai

a = 285 tanaman

b = 22.875 tanaman

2. Bercak Daun

a = 335 tanaman

b = 22.875 tanaman

maka P = 335/22.875 x 100% = 1,46%

3. Busuk Tongkol Diplodia

a = 85 tanaman

5. Karat Daun (P.polysora) Karat Daun (P.sorghi)

a = 235 tanaman a = 445 tanaman

b = 22.875 tanaman b = 22.875 tanaman

maka P = 235/22.875 x 100% = 1,02% maka P = 445/22.875 x 100%

= = 1,94%

6. Busuk Tongkol Gibberella

Data Pendukung :

1. Curah Hujan

Data curah hujan diperoleh dari Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di

masing-masing tempat penelitian. Data ini berguna untuk mengetahui berapa

besar curah hujan dan jumlah hari hujan yang terjadi pada saat penelitian

berlangsung.

2. Kelembaban

Data kelembaban ini diperlukan untuk mengetahui berapa besar tingkat

kelembaban yang terjadi di masing-masing tempat penelitian yang dapat

mempengaruhi berkembang atau tidaknya beberapa penyakit tertentu di

ketinggian tempat yang berbeda. Data ini juga diperoleh dari Balai

Penyuluhan Pertanian yang ada di masing-masing tempat penelitian.

3. pH Tanah

pH tanah diukur dengan menggunakan Soil pH & Moisture Tester. Data

ini diperlukan untuk mengetahui kondisi pH tanah dan kelembaban dalam tanah

yang mempengaruhi terjadinya kejadian penyakit di masing-masing tempat

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengamatan Jenis Penyakit

Banyak jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur yang menginfeksi

tanaman jagung mulai dari fase vegetatif hingga generatif. Penanaman jagung

pada ketinggian yang berbeda akan mempengaruhi jenis-jenis jamur yang

menginfeksi tanaman jagung. Pada pengamatan gejala penyakit yang dilakukan

pada masing-masing lokasi penelitian ditemukan penyakit-penyakit seperti

yang diuraikan di bawah ini:

A.Penyakit-penyakit di Dataran Rendah

1. Bulai (Peronosclerospora maydis (Rac.) Shaw)

Dari hasil pengamatan di lapangan, penyakit bulai muncul pada tanaman

berusia ± 80 hari. Pada daun terlihat garis-garis klorotik. Spora di jumpai pada

bagian bawah daun dan pada daun-daun yang terinfeksi. Hal ini ditandai dengan

daun-daun yang terinfeksi ditutupi spora yang berwarna putih (Gambar 14). Singh

(1998) menyatakan bahwa gejala yang ditunjukkan oleh penyakit ini adalah

pertumbuhan terhambat, pada daun akan terlihat garis-garis klorotik. Penyakit

akan terlihat jelas pada saat tanaman masih muda. Daun akan berwarna putih.

Selain gejala di atas juga terlihat tanaman yang terserang, mengalami

gangguan pertumbuhan yaitu bentuk daunnya mengecil dan meruncing. Hal ini

sesuai dengan literatur Semangun (1993) yang menyatakan bahwa tanaman yang

terserang mengalami gangguan pertumbuhan. Bentuk daunnya akan meruncing

P. maydis merupakan patogen yang bersifat obligat, yang berarti patogen yang hanya dapat hidup pada jaringan yang hidup. Oleh karena itu untuk dapat

mengamati patogen penyebab penyakit bulai ini dilakukan pada pagi hari dalam

keadaan daun masih berembun. Dimana spora yang terdapat di balik daun

langsung diambil dengan selotip dan di letakkan di atas preparat, kemudian

diamati di bawah mikroskop (Gambar 15).

Dari hasil pengamatan mikroskopis diketahui bahwa konidiofor P. maydis

mempunyai percabangan tiga dengan bentuk spora bulat (Gambar 16). Hal ini

sesuai dengan literatur Semangun (1993) yang menyatakan bahwa pada umumnya

konidiofor mempunyai percabangan tingkat tiga atau empat. Cabang tingkat

terakhir membentuk sterigma. Konidium yang masih muda berbentuk bulat,

sedang yang sudah masak dapat membentuk jorong.

Gambar 15. Pengambilan sampel bulai di lapangan

Gambar 16. Peronosclerospora maydis

2. Bercak Daun (Bipolaris maydis (Nisik) Shoemaker)

Di lapangan tanaman yang terinfeksi B. maydis menunjukkan gejala

pada daun yaitu lesio yang memanjang diantara tulang daun dan berwarna

coklat muda. Lama kelamaan bercak berkembang dan dapat menyebabkan

tanaman mati (Gambar 17). Wakman dan Burhanuddin (2001) menyatakan

bahwa lesio pada daun biasanya memanjang diantara tulang daun dengan

warna coklat muda dan ukuran mencapai 1,2 x 2,7 cm, berbentuk elip. Konodiofo

Selanjutnya Jardine (1998) melaporkan bahwa lama kelamaan bercak ini

akan melebar dan berwarna kecoklatan. Dalam kondisi yang ideal, bercak

akan berkembang dan dapat menyebabkan tanaman mati.

Gambar 17. Gejala Serangan B. maydis di Lapangan

Dari hasil pengamatan di laboratorium diketahui jika patogen di

biakkan dalam media PDA, jamur tumbuh pada hari keempat.

Perkembangan jamur ini dalam media lambat. Miselium berwarna putih,

bertekstur kasar dan pinggiran dari miselium bergerigi atau tidak rata

(Gambar 18). Pada pengamatan mikroskopis diketahui bahwa makrokonidia

dari patogen ini mempunyai 6-8 sekat, mikrokonidianya berwarna hialin dan

berbentuk elip (Gambar 19). Hal ini sesuai dengan literatur Wakman dan

Burhanuddin (2007) yang menyatakan bahwa konidia mempunyai 6 sampai

Gambar 18. B. maydis dalam media PDA

Gambar 19. Bipolaris maydis

Miselium

3. Busuk Tongkol (Diplodia maydis Schwabe)

Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa gejala serangan

D. maydis pada tongkol dimulai dari dasar tongkol hingga berkembang ke kelobot. Miselium berwarna putih menutupi tongkol, biji yang terinfeksi

menjadi kecoklatan sedangkan gejala pada daun yaitu terdapat bercak yang di

tengahnya terlihat seperti mata (Gambar 20). Di lapangan penyakit ini di

jumpai pada fase vegetatif dan generatif. CIMMYT (2004) menjelaskan

gejala busuk tongkol Diplodia adalah kelobot yang terinfeksi pada umumnya

berwarna coklat. Infeksi pada kelobot setelah dua minggu keluar rambut

jagung menyebabkan biji berubah menjadi coklat, kisut dan busuk. Miselium

berwarna putih.

Dari tongkol jagung yang terserang D. maydis diinokulasi jamurnya

dan dibiakkan dalam media PDA. Setelah beberapa hari miselium tumbuh

pada media. Miselium berwarna putih dan bertekstur kasar (Gambar 21).

Dalam media PDA miselium jamur tumbuh sangat lambat. Hal ini sesuai

dengan literatur CIMMYT (2004) yang menyatakan bahwa infeksi pada

kelobot setelah dua minggu keluar rambut jagung menyebabkan biji berubah

menjadi coklat, kisut dan busuk. Miselium berwarna putih. Piknidia berwarna

hitam tersebar pada kelobot.

Dari hasil pengamatan dibawah mikroskop diketahui bahwa konidia

teratur, berbentuk bulan sabit, konidiofornya mempunyai sekat dan

bercabang dua (Gambar 22). Hal ini sesuai dengan literatur Semangun (1993)

bersekat 3 - 7. Klamidospora interkalar, bulat, berdinding tebal, hialin atau

coklat pucat dengan dinding luar licin atau agak kasar.

Gambar 20. Gejala serangan pada tongkol dan daun

Gambar 22. Diplodia maydis mikroskopis

B. Penyakit-penyakit Di Dataran Tinggi

Beberapa penyakit yang ditemukan pada pertanaman jagung di dataran

tinggi adalah sebagai berikut:

1. Karat Daun (Puccinia sorghi Schw dan P. Polysora Underw)

Pada daun yang bergejala terlihat adanya bisul berwarna coklat kemerahan

di atas permukaan daun, kalau di pegang di atas permukaan daun akan terasa

kasar (Gambar 23). Di lapangan, penyakit ini hanya muncul pada fase vegetatif.

Hal ini sesuai dengan literatur Wakman dan Burhanuddin (2007) yang

menyatakan gejala pada tanaman jagung yang terinfeksi penyakit karat adalah

adanya bisul, terutama pada daun. Bisul terbentuk pada kedua permukaan daun

bagian atas dan bawah. Bisul ini dapat terlihat jelas dan bila dipegang akan terasa

kasar.

Bisul yang terdapat di permukaan daun terasa kasar dikarenakan

epidermis yang pecah sehingga massa spora yang banyak akan tampak. Menurut

Semangun (1993) di lapang kadang-kadang epidermis tetap menutupi urediosorus Konidiofo

sampai matang, tetapi adakalanya epidermis pecah dan massa spora dalam jumlah

besar menjadi tampak.

Gambar 23. Gejala Serangan Karat Daun di Lapangan

2. Hawar Daun (Exserohilum turcicum (Pass) Leonard et Suggs)

Dari hasil pengamatan di lapangan tanaman yang terserang hawar daun

terlihat pada umur ± 90 hari. Gejala pada daun terdapat bercak – bercak kecil

berwarna coklat kehijauan dan lama kelamaan berkembang menjadi bercak yang

besar yang dapat mematikan jaringan (Gambar 24). Gejala awal penyakit ini

muncul bercak-bercak kecil, jorong, hijau tua. Selanjutnya berubah warna menjadi

coklat kehijauan, kemudian bercak membesar dan mempunyai bentuk yang khas.

Beberapa bercak dapat bersatu membentuk bercak yang lebih besar sehingga dapat

mematikan jaringan daun (Wakman dan Burhanuddin, 2007).

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa dalam media biakan PDA, miselium

berwarna putih. Miselium tumbuh lambat dalam media dengan permukaan yang

dan Latigo (1994) yang menyatakan bahwa isolat Helminthosporium turcicum

yang ditumbuhkan pada media potato dextrose agar (PDA) berwarna putih

keabuan dengan zonasi beraturan. Konidia mulai terlihat setelah 6 hari dan

semakin banyak pada 12 hari.

Dari hasil pengamatan di bawah mikroskop diketahui bahwa konidiofor

membengkok seperti lutut. Konidia mempunyai sekat berjumlah 4-6,

konidiofornya juga memiliki sekat (Gambar 26). Miselium berwarna hialin.

Semangun (1993) yang menyatakan bahwa konidiofor lurus atau lentur,

kadang-kadang mempunyai bengkokan seperti lutut, berwarna coklat atau coklat tua,

dekat ujungnya pucat. Konidium jelas bengkok berbentuk perahu.

Gambar 25. Exserohilum turcicum dalam media PDA

Gambar 26. Exserohilum turcicum dibawah mikroskop

Makro

3. Busuk Tongkol (Gibberella zeae Schw, Fusarium graminarium)

Gejala penyakit busuk tongkol yang disebabkan Fusarium adalah pada

tongkol terdapat miselium berwarna merah jambu sedangkan yang disebabkan

Gibberella tongkol busuk dan berwarna biru hitam. Busuk tongkol yang disebabkan oleh Fusarium banyak dijumpai di dataran rendah sedangkan

Gibberella banyak dijumpai di dataran tinggi (Gambar 27).

Selanjutnya jamur di isolasi dan dibiakkan pada media PDA. Setelah

beberapa hari miselium tumbuh pada media. Miselium berwarna putih bercampur

dengan sedikit warna merah jambu. Pertumbuhan miselium berlangsung cepat.

Dalam media PDA tekstur miselium yang tumbuh terlihat halus dan

pinggirannya bergelombang (Gambar 28). Pengamatan di bawah mikroskop

menunjukkan bahwa konidia dari Fusarium graminarium berbentuk sabit dan

mempunyai sekat. Makrokonidia dan konidiofor berwarna hialin (Gambar 29).

Gambar 28. Fusarium graminarium dalam media PDA

Gambar 29. Fusarium graminarium mikroskopis

2. Persentase Serangan Penyakit

Penanaman jagung pada ketinggian yang berbeda akan mempengaruhi

jenis-jenis jamur yang menginfeksi tanaman jagung. Demikian halnya dengan

Makrokonidi

persentase serangan penyakit di tiap lokasi penelitian juga berbeda. Hal ini dapat

dilihat dari tabel.1 di bawah ini:

Tabel 1. Persentase Serangan Penyakit pada Tanaman Jagung

Jenis Penyakit Persentase Serangan(%)

Dari tabel.1 terlihat persentase serangan penyakit untuk semua penyakit

yang di temukan di lapangan relatif rendah yaitu antara 0,29 - 2,54 %. Walaupun

persentase serangan relatif rendah kita tetap harus waspada. Infeksi penyakit pada

tanaman dapat terjadi jika faktor lingkungan mendukung patogen untuk

berkembang dengan cepat. Sehingga tanpa kita sadari persentase serangan

penyakit pada pertanaman jagung di lapangan akan semakin tinggi.

Dari hasil pengamatan data klimatologi dari bulan Januari sampai dengan

Mei 2010 curah hujan berkisar 44,5 mm dan kelembapan 69,2%. Hal ini

menunjukkan kelembaban yang sesuai untuk perkembangan patogen penyebab

seperti bulai di dataran rendah akan cepat berkembang. Hal ini sesuai dengan

literatur Abadi (2003) yang menyatakan bahwa faktor lingkungan yang sangat

penting yang mempengarui perkembangan epidemi penyakit tumbuhan adalah

kelembapan, suhu, curah hujan, lama penyinaran matahari, angin. Kelembaban

akan meningkatkan sporulasi jamur, pelepasan spora, perbanyakan bakteri.

Dari hasil pengamatan juga diketahui bahwa keadaan faktor lingkungan

pada ketinggian tempat yang berbeda menunjukkan beberapa penyakit yang

berbeda pula. Penyakit hawar daun hanya muncul di dataran tinggi, begitu juga

halnya dengan penyakit bulai yang hanya berkembang pada pertanaman jagung di

dataran rendah. Hal ini sesuai dengan literatur Petersen (1994) yang menyatakan

bahwa secara ideal, wilayah pertanaman dapat dibagi menjadi sejumlah daerah

agroklimat yang seragam tanggapannya seperti sifat tanah dan cuaca.

Masing – masing agroklimat dibutuhkan oleh patogen – patogen tertentu dalam

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Jenis penyakit yang diperoleh berbeda pada dataran tinggi dan dataran

rendah.

2. Penyakit yang terdapat di dataran rendah adalah bulai

(Peronosclerospora maydis), bercak daun (Bipolaris maydis), busuk

tongkol (Diplodia maydis).

3. Penyakit yang terdapat di dataran tinggi adalah hawar daun

(Exserohilum turcicum), karat (Puccinia polysora), busuk tongkol

(Gibberella zeae, Fusarium moniliforme).

4. Persentase serangan dari masing-masing penyakit yaitu bulai

(Peronosclerospora maydis) sebesar 1,24 %, bercak daun

(Bipolaris maydis) sebesar 1,46 %, Diplodia maydis sebesar 0,37 %,

hawar daun (Exserohilum turcicum) sebesar 2,54 %, karat daun

(Puccinia polysora) sebesar 1,94 %, busuk tongkol Giberrela sebesar

0,29 %.

Saran

Perlu penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan penyakit-penyakit

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, A.L. 2003. Ilmu Penyakit Tumbuhan. Bayumedia Publishing, Malang.

Adipala, J.P. and M.W Latigo. 1994. Nothern Leaf Blight Progress and Spread

Infested Maize Residue. African Crop Science Journal. 2(2), pp. 197-205.

Ali, M., Jeff H.T., Liu Jie, Genlou Sun, Manilal W., Ken J., Lana Reid, K. Pieter. 2005. Molecular Mapping of QTLs for Resistance to Gibberella ear rot

In Corn, Caused by Fusarium granarium.University of Guelph, Canada.

Anonimus a. 2010.

Tanggal 5 Januari 2010.

_________ b.2010. http://en.wikipedia.org/wiki/Corn-Smut. Diakses Tanggal 5 Januari 2010.

_________c.

Tanggal 5 Januari 2010.

__________d. 2010.

Badan Pusat Statistik. 2008.

CIMMYT. 2004. Maize Diseases: A Guide for Field Identification. 4th edition. The CIMMYT Maize Program, Mexico.

Iskandar, D. 2003. Pengaruh Dosis Pupuk N,P dan K Terhadap Pertumbuhan

Dan Produksi Tanaman Jagung Manis di Lahan Kering.

Dalam Prosiding Seminar Teknologi Untuk Negeri (II) hal. 1-5.

Jardine, D.J. 1998. Gray Leaf Spot of Corn. Kansas State University, Kansas.

Kasryno, F., Effendi P., Suyamto dan Made O. 2007. Gambaran Umum

Ekonomi Jagung di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan

Tanaman Pangan, Bogor.

Lucas, G.B, C.L Campbell and L.T Lucas. 1987. Introduction to Plant Disease. Van Nostrand Reinhold Publishing, New York.

Muis, A. 2007. Pengelolaan Penyakit Busuk Pelepah (Rhizoctonia solani) Pada Tanaman Jagung. Jurnal Litbang Pertanian. 26(3)

Petersen, R. G., 1994. Agriculture Field Experiments: design and analysis. CRC PRESS. 409pp.

Purwono, R dan Hartono., 2004. Produktivitas Jagung Unggul. Bayumedia Publishing. Malang

Rubatzky, V.E dan Yamaguchi, M., 1998. Sayuran Dunia 1. ITB Press, Bandung.

Semangun, H. 1993. Penyakit-penyakit Tanaman Pangan Di Indonesia. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Singh, R. S. 1998. Plant Diseases. Oxford and IBH Publishing, New Delhi.

Splittstoesser,W.E., 1984. Vegetable Growing Hand Book. Van Nostrand Reinhold Company, New York.

Wakman, W dan Burhanuddin. 2007. Pengelolaan Penyakit Prapanen Jagung. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros.

Warisno, 1998. Budidaya dan Produksi Jagung di Indonesia. Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Jakarta.

Wiyono, S. 2007. Perubahan Iklim dan Ledakan Hama dan Penyakit

Tanaman. Dalam Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tempat Penelitian di Guru Kinayan

Lampiran 3. Panen di Langkat

Lampiran 6. pH Tanah

No Lokasi pH Kelembapan

1 Namoukur 4,2 Kelembapan Basa

2 Purwobinangun 5 3,5

3 Guru Kinayan 4,8 8,5