1 ESTIMASI NILAI DAN DAMPAK EKONOMI KAWASAN BUDIDAYA

TAMBAK POLIKULTUR DENGAN KETERKAITAN MANGROVE (STUDI KASUS DESA LANGENSARI, KECAMATAN BLANAKAN,

KABUPATEN SUBANG)

RIZKI PRABANUGRAHA

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

2 PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Estimasi Nilai dan Dampak Ekonomi Kawasan Budidaya Tambak Polikultur dengan Keterkaitan Mangrove (Studi Kasus Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang) adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, April 2013

3 RINGKASAN

RIZKI PRABANUGRAHA. Estimasi Nilai dan Dampak Ekonomi Kawasan Budidaya Tambak Polikultur dengan Keterkaitan Mangrove (Studi Kasus Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang). Dibimbing oleh AKHMAD FAUZI dan BENNY OSTA NABABAN.

Wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan alam dan keanekaragaman sumberdaya alamnya, baik sumberdaya yang dapat pulih (perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang) maupun sumberdaya yang tidak dapat pulih (minyak bumi dan gas serta mineral atau bahan tambang lainnya) (Dahuri et al, 1996). Salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi perikanan adalah pesisir utara Jawa Barat. Daerah ini menjadikan wilayah ini memiliki kekayaan sumberdaya perikanan yang beragam. Ikan merupakan kekayaan sumberdaya pesisir yang memiliki manfaat dalam kehidupan manusia, terutama dari kemampuannya mensuplai kandungan protein yang cukup tinggi. Secara khusus sektor perikanan juga turut berkontribusi meningkatkan pendapatan daerah serta penyedia lapangan kerja, oleh karena itu perikanan merupakan salah satu aktivitas yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan suatu bangsa (Fauzi, 2006). Salah satu wilayah pesisir utara Jawa Barat yang memiliki potensi perikanan adalah Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. Aktivitas perekonomian sektor perikanan tambak di Kecamatan Blanakan didominasi oleh kegiatan budidaya bandeng dan udang windu yang juga merupakan komoditas utama yang salah satunya terdapat di Desa Langensari. Desa Langensari memiliki luas areal tambak kurang lebih 80 ha yang status kepemilikannya tanah milik, dalam penerapan budidaya bandeng terdapat beberapa areal tambak yang ditanami mangrove. Dalam hal ini ada suatu keterkaitan antara mangrove dengan produktivitas areal tambak tersebut, yang akan mempengaruhi pendapatan petani tambak secara langsung. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani tambak polikultur di Desa Langensari; (2) Mengestimasi nilai ekonomi pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk kegiatan budidaya polikultur di Desa Langensari; (3) Menganalisis dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan budidaya polikultur bagi masyarakat di Desa Langensari; (4) Menganalisis perbandingan pendapatan petani tambak polikultur uang terdapat mangrove dengan yang tidak terdapat mangrove di Desa Langensari. Pengambilan data dilakukan pada bulan September 2012.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani tambak yang diduga menggunakan model fungsi Cobb-Douglas adalah, hasil panen ikan bandeng dan hasil panen udang windu. Nilai rent diperoleh dengan mengasumsikan semua tambak yang berstatus tanah milik petani tambak di Desa Langensari yang berjumlah 71 hektar berproduksi dan melakukan tiga kali panen dalam satu tahun, maka total nilai panen ikan bandeng dan udang windu di Desa Langensari dalam satu tahun adalah Rp 1.066.847.630,00. Dampak ekonomi langsung yang diterima oleh pemilik usaha sebesar 80,30%, dampak ekonomi tidak langsung yang diterima oleh tenaga kerja lokal adalah 1,74% dan dampak ekonomi lanjutan yang merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh tenaga kerja lokal sebesar 77,42%. Nilai

4 1,02 dan Ratio Income Multiplier Tipe II sebesar 1,25. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat ini usaha budidaya tambak polikultur sudah memberikan dampak ekonomi walaupun masih dirasa cukup kecil. Besarnya rata-rata total pendapatan petani tambak polikultur yang terdapat mangrove sebesar Rp 15.693.753,00/ha/tahun, sedangkan rata-rata total pendapatan petani tambak polikultur yang tidak terdapat mangrove sebesar Rp 10.701.683,00/ha/tahun, sehingga selisih pendapatan (surplus pendapatan) sebesar Rp 4.992.070,00/ha/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa petani tambak polikultur yang terdapat mangrove lebih untung Rp 4.992.070,00/ha/tahun dibandingkan dengan petani tambak yang tidak terdapat mangrove.

5 ESTIMASI NILAI DAN DAMPAK EKONOMI KAWASAN BUDIDAYA

TAMBAK POLIKULTUR DENGAN KETERKAITAN MANGROVE (STUDI KASUS DESA LANGENSARI, KECAMATAN BLANAKAN,

KABUPATEN SUBANG)

RIZKI PRABANUGRAHA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelarSarjana Ekonomi pada Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

6 Judul Skripsi : Estimasi Nilai dan Dampak Ekonomi Kawasan Budidaya Tambak Polikultur dengan Keterkaitan Mangrove (Studi Kasus Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang)

Nama : Rizki Prabanugraha

NIM : H44070109

Disetujui

Pembimbing I, Pembimbing II,

Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc Benny Osta Nababan, S.Pi, M.Si NIP: 19620421 198603 1 003

Diketahui Ketua Departemen

Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan,

Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT NIP : 19660717 199203 1 003

7 UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan izin dan ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini tentunya tidak akan dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materil. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda Dr. Ir. Nyoto Santoso, MS; Ibunda Drh. Ria Puryanti Yahya, Kakak Hamam Kusumagani, Tante Nana Anggraini Yahya, Om Jimmy Syahrasyid Masfala yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan yang tiada hentinya.

2. Ir. Ujang Sehabuddin selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, perhatian kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan.

3. Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc, dan Benny Osta Nababan, S.Pi. M.Siselaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan dan perhatian kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan sampai penulis berhasil menyusun skripsi.

4. Dr. Meti Ekayani, S.Hut, M.Sc dan Kastana Sapanli, SPi, M.Si selaku dosen penguji utama dan selaku dosen penguji komisi pendidikan yang telah meluangkan waktunya serta memberikan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.

5. Pak Samsudin, dan Kang Duda di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.

6. Dinas Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Subang yang telah memberikan data pendukung terkait penelitian ini.

8 8. Seluruh dosen dan staf departemen yang telah membantu selama penulis

menyelesaikan studi di ESL.

9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Bogor, April2013

9 KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Estimasi Nilai dan Dampak Ekonomi Kawasan Budidaya Tambak Polikultur dengan Keterkaitan Mangrove (Studi Kasus Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang)”.Hasil penelitian ini dapat memberi informasi tentang nilai dan dampak ekonomi budidaya tambak polikultur dengan keterkaitan mangrove di Kabupaten Subang.

Skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk kalangan akademik sebagai sumber referensi. Berbagai kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini disebabkan karena keterbatasan penulis. Penulis mengucapkan terimakasih atas kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontibusi positif bagi semua pihak.

Bogor,April2013

i

2.2 Fungsi Ekosistem Mangrove ... 10

2.3 Hubungan Mangrove dengan Produksi Tambak Polikultur ... 10

2.10 Analisis Produktivitas ... 20

2.11 Fungsi Produksi ... 22

2.12 Penelitian Terdahulu ... 24

III. KERANGKA PEMIKIRAN ... 26

IV. METODE PENELITIAN ... 29

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian ... 29

4.2 Jenis dan Sumber Data ... 29

4.3 Metode Pengambilan Contoh ... 30

4.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 30

4.4.1 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Tambak Polikultur ... 31

4.4.2 Fungsi Produksi Cobb-Douglas ... 31

4.4.3 Uji Kriteria Ekonometrika... 35

ii 4.4.6 Analisis Perbandingan Pendapatan Petani

Tambak Ikan Bandeng yang Terdapat Mangrove

dengan yang Tidak Terdapat Mangrove ... 39

4.5 Batasan Penelitian ... 40

V. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ... 42

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 42

5.2 Kondisi Sosial Ekonomi Lokasi Penelitian ... 43

5.3 Gambaran Usaha Budidaya ... 43

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 46

6.1 Identifikasi Karakteristik Petani Tambak, Unit Usaha Terkait dan Tenaga Kerja Lokal di Desa Langensari ... 46

6.1.1 Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Tambak ... 46

6.1.1.1 Usia ... 46

6.1.1.2 Tingkat Pendidikan ... 47

6.1.1.3 Status Pekerjaan Petani Tambak ... 48

6.1.1.4 Lama Usaha Petani Tambak... 49

6.1.1.5 Karakteristik Usaha Budidaya... 50

6.1.2 Karakteristik Unit Usaha Terkait ... 53

6.1.3 Karakteristik Tenaga Kerja Lokal ... 56

6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Tambak ... 58

6.2.1 Uji Kriteria Ekonometrika... 65

6.3 Estimasi Nilai Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir untuk Kegiatan Budidaya Tambak Polikultur ... 67

6.3.1 Analisis Nilai Produksi ... 67

6.3.1.1 Biaya Faktor Produksi ... 67

6.3.1.2 Analisis Nilai Panen ... 70

6.3.2 Analisis Nilai Rent ... 72

6.4 Analisis Dampak Ekonomi Kegiatan Budidaya Tambak Polikultur terhadap Masyarakat Lokal ... 74

6.4.1 Analisis Dampak Ekonomi Kegiatan Budidaya Tambak Polikultur ... 74

6.4.1.1 Dampak Ekonomi Langsung (Direct Impact) ... 75

6.4.1.2 Dampak Ekonomi Tidak Langsung (Indirect Impact) ... 78

6.4.1.3 Dampak Ekonomi Lanjutan (Induced Impact) ... 79

6.4.2 Nilai Multiplier Effect dari Pengeluaran Petani Tambak ... 80

iii

VII. KESIMPULAN DAN SARAN ... 87

7.1 Kesimpulan ... 87

7.2 Saran ... 88

DAFTAR PUSTAKA ... 90

iv DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Matriks Metode Analisis Data ... 31 2. Uji Autokorelasi ... 37 3. Sebaran Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa

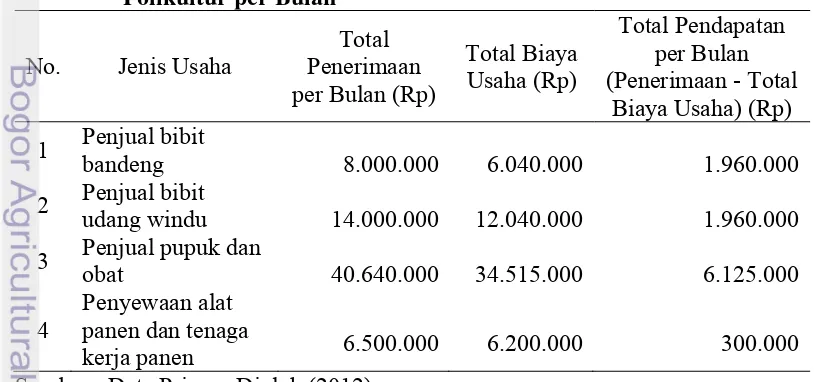

Langensari ... 43 4. Pendapatan Bersih Unit Usaha Terkait di Kawasan Budidaya

Tambak Polikultur per Bulan ... 55 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani

Tambak Polikultur ... 60 6. Rataan Penggunaan Peralatan dalam Kegiatan Budidaya

Tambak Polikultur ... 68 7. Rataan Komposisi Biaya Faktor Produksi per Hektar Tambak

di Desa Langensari dalam Satu Tahun ... 69 8. Nilai Rataan Panen per Hektar Tambak di Desa Langensari ... 71 9. Nilai Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir untuk

Kegiatan Budidaya Polikultur dalam Satu Tahun per Hektar .. 73 10. Nilai Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir untuk

Kegiatan Budidaya Polikultur Secara Keseluruhan dalam

Satu Tahun ... 73 11. Proporsi Struktur Pengeluaran Petani Tambak per Hektar ... 76 12. Total Pengeluaran Petani Tambak per Musim Panen Tambak

Polikultur ... 77 13. Proporsi Pendapatan dan Biaya Produksi Terhadap

Penerimaan Total Unit Usaha Terkait di Lokasi Budidaya

Tambak Polikultur ... 78 14. Proporsi Pengeluaran Tenaga Kerja Lokal di Lokasi

Budidaya Tambak Polikultur ... 80 15. Nilai MultiplierEffect dari Arus Uang yang Terjadi di Lokasi

Budidaya Tambak Polikultur ... 81 16. Rataan Komponen Perbandingan Pendapatan Petani Tambak

Terdapat Mangrove dengan yang Tidak Terdapat Mangrove .. 85 17. Harga Jual Ikan Bandeng dan Udang Windu Berdasarkan

v DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan (Ton) di

Kabupaten Subang Tahun 2006-2010 ... 3

2. Tipe atau Model Tambak Pada Sistem Silvofishery ... 16

3. Ikan Bandeng ... 16

4. Udang Windu ... 18

5. Hubungan Antara Produk Total, Produk Rata-Rata dan Produk Marjinal ... 22

6. Kerangka Pemikiran Penelitian ... 28

7. Kondisi Tambak Silvofishery di Desa Langensari ... 45

8. Karakteristik Petani Tambak Berdasarkan Tingkat Usia ... 47

9. Karakteristik Petani Tambak Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 47

10. Karakteristik Petani Tambak Berdasarkan Lama Usaha Budidaya Tambak Polikultur ... 49

11. Sebaran Jumlah Kepemilikan Tambak Desa Langensari ... 50

12. Sebaran Tingkat Usia Pemilik Unit Usaha Terkait ... 54

vi DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Peta Lokasi Penelitian Desa Langensari ... 94

2. Hasil Analisis Regresi Cobb-Douglas ... 95 3. Biaya Investasi Usaha Budidaya Tambak Polikultur (Ikan

Bandeng dan Udang Windu) Berdasarkan Responden Petani

Tambak Desa Langensari ... 97 4. Biaya Tetap Usaha Budidaya Tambak Polikultur (Ikan

Bandeng dan Udang Windu) Berdasarkan Responden Petani

Tambak Desa Langensari ... 99 5. Biaya Variabel Usaha Budidaya Tambak Polikultur (Ikan

Bandeng dan Udang Windu) Berdasarkan Responden Petani

Tambak Desa Langensari ... 101 6. Hasil Panen Usaha Budidaya Tambak Polikultur (Ikan

Bandeng dan Udang Windu) Berdasarkan Responden Petani

Tambak Desa Langensari ... 103 7. Nilai Rent ... 105 8. PerhitunganRent Budidaya Tambak Polikultur dalam satu

1 I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km (World Resources Institute, 1998) dengan luas wilayah laut 5,4 juta km², mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km². Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumberdaya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 06/Men/2010).

Berdasarkan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982, Indonesia diberi hak kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km² yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumberdaya hayati dan non-hayati, penelitian dan yuridiksi mendirikan instalasi atau pulau buatan. Batas terluar dari ZEE ini adalah 200 mil dari garis pantai pada surut terendah (base line). Wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan alam dan keanekaragaman sumberdaya alamnya, baik sumberdaya yang dapat pulih (perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang) maupun sumberdaya yang tidak dapat pulih (minyak bumi dan gas serta mineral atau bahan tambang lainnya) (Dahuri et al, 1996).

2 bahwa peranan sumberdaya tersebut sangat besar dalam menunjang perekonomian nasional.

Salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi perikanan adalah Pesisir Utara Jawa Barat. Pesisir Utara Jawa Barat memiliki karakteristik laut tenang, arealnya sebagian besar berlumpur serta banyak sungai besar yang bermuara di daerah ini menjadikan wilayah ini memiliki kekayaan sumberdaya perikanan yang beragam. Panjang garis pantai utara wilayah Jawa Barat adalah kurang lebih 365,059 km yang membentang dari Kabupaten Bekasi sampai Kabupaten Cirebon.

Ikan merupakan salah satu komoditas dalam kehidupan manusia, terutama dari kemampuannya mensuplai kandungan protein yang cukup tinggi. Di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, dan Malaysia, produksi perikanan merupakan sumber penghasilan bagi negara berupa devisa ekspor. Secara khusus sektor perikanan juga turut berkontribusi meningkatkan pendapatan daerah serta penyedia lapangan kerja, karena turunan proses pengolahannya yang membutuhkan sumberdaya manusia lebih banyak, oleh karena itu perikanan merupakan salah satu aktivitas yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan suatu bangsa (Fauzi, 2006).

4 Kecamatan Blanakan memiliki sembilan desa, yaitu Desa Blanakan, Desa Jayamukti, Desa Rawameneng, Desa Rawamekar, Desa Cilamaya Girang, Desa Cilamaya Hilir, Desa Muara, Desa Langensari, dan Desa Tanjung Tiga. Aktivitas perekonomian sektor perikanan tambak di Kecamatan Blanakan didominasi oleh kegiatan budidaya bandeng dan udang windu. Desa Langensari salah satunya terdapat aktivitas budidaya ikan bandeng dan udang windu ini telah menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Sebagai sektor yang dijadikan sebagai mata pencaharian oleh masyarakat, maka peluang penyerapan tenaga kerja untuk mempermudah proses produksi menjadi sangat besar, sekitar 850 orang yang bekerja sebagai buruh di bidang perikanan tambak.

5 karena itu rencana pengelolaan dan pengembangan kawasan pesisir perlu dilakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Wilayah Kecamatan Blanakan terletak di Pesisir Utara Laut Jawa, pemanfaatan wilayah pesisir utara ditujukan untuk aktivitas perikanan tangkap dan budidaya. Hal ini membuat sebagian besar masyarakatnya melakukan aktivitas ekonomi di sektor perikanan. Perikanan disini salah satunya adalah perikanan budidaya tambakpolikultur. Pemanfaatan wilayah pesisir Kecamatan Blanakan sebagai kawasan perikanan budidaya tambakpolikultur dilakukan di keseluruhan desa, salah satunya Desa Langensari. Hal ini dikarenakan wilayah Desa Langensari memiliki potensi yang cocok untuk dijadikan lahan usaha tambak.

Desa Langensari memiliki kurang lebih 80 ha areal tambak yang status kepemilikannya adalah tanah milik, dimana beberapa areal tambak tersebut ditanami mangrove yang memiliki pengaruh terhadap produktivitas areal tambak tersebut. Kemudian usaha budidaya tambak polikultur ternyata belum diiringi dengan peningkatan pembangunan prasarana dan sarana serta teknologi budidaya yang mendukung. Nilai pemanfaatan sumberdaya pesisir memiliki keterkaitan dengan nilai produktivitas budidaya tambak polikultur. Oleh sebab itu semakin optimal pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk usaha budidaya tambak polikultur, maka akan semakin besar nilai kontribusinya terhadap usaha tersebut, serta semakin tinggi dampak ekonomi yang ditimbulkan.

6 satunya adalah dampak ekonomi. Pengeluaran petani tambak dapat menimbulkan transaksi ekonomi bagi sektor-sektor penyedia barang dan jasa. Adanya transaksi tersebut menimbulkan dampak pengganda bagi sektor ekonomi lainnya. Dampak pengganda tersebut berupa terbukanya peluang usaha untuk sektor-sektor lainnya. Adanya aktivitas budidaya ikan bandeng dapat membuka peluang untuk usaha penyedia barang dan jasa yang mendukung budidaya ikan bandeng.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pendapatan petani tambak polikultur di Desa Langensari?

2. Bagaimana nilai ekonomi pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk kegiatan budidaya polikultur di Desa Langensari?

3. Bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan budidaya polikultur di Desa Langensari?

4. Bagaimana perbandingan pendapatan petani tambak polikultur yang terdapat mangrove dengan yang tidak terdapat mangrove di Desa Langensari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani tambak polikultur di Desa Langensari.

7 3. Menganalisis dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan budidaya

polikultur bagi masyarakat di Desa Langensari.

4. Menganalisis perbandingan pendapatan petani tambak polikultur yang terdapat mangrove dengan yang tidak terdapat mangrove di Desa Langensari.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diaharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi:

1. Pemda Kabupaten Subang dan stakeholder terkait lainnya yang berperan dalam pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan khususnya perikanan budidaya dalam pembuatan kebijakan atau program yang menunjang kegiatan budidaya tambak polikultur.

2. Pelaku usaha budidaya polikultur untuk memperoleh informasi dan gambaran mengenai prospek usaha yang mereka jalani, sehingga peningkatan hasil produktivitas tambak ikan bandeng dapat lebih mudah dilakukan.

8 II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pesisir

Menurut Dahuri et al. (1996), hingga saat ini belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, berdasarkan beberapa literatur terdapat kesepakatan bahwa wilayah pesisir adalah suatu daerah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (coastline), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (boundaries), yaitu batas lurus terhadap garis pantai, dan batas sejajar terhadap garis pantai (long shore) dan batas yang tegak lurus pantai (cross shore). Sementara menurut LIPI (2007), menyatakan daerah pesisir adalah jalur tanah darat atau kering yang berdampingan dengan laut, dimana lingkungan dan tata guna lahan mempengaruhi secara langsung lingkungan ruang bagian laut, dan sebaliknya. Daerah pesisir adalah jalur yang membatasi daratan dengan laut atau danau dengan lebar yang bervariasi. Secara fungsi, merupakan peralihan yang luas antara tanah dan air dimana produksi, konsumsi, dan proses pertukaran terjadi pada tingkat intensitas yang tinggi. Secara geografis, batas darat wilayah pesisir sulit dipastikan. Umumnya air wilayah pantai didefinisikan sampai dengan ujung paparan benua (continental shelf) atau kedalaman kira-kira 200 m.

Menurut UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diantaranya adalah sebagai berikut:

9 daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

3. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuary, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.

Undang-Undang No.27 Tahun 2007 menyatakan ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, kearah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan kearah laut sejauh 12 mil diukur dari garis pantai. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, salah satunya dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, wilayah perairan Indonesia mencakup:

1. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

10 3. Perairan pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indoensia, termasuk didalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup. 2.2 Fungsi Ekosistem Mangrove

Menurut Suryaperdana (2011), mangrove biasanya berada di daerah muara sungai atau estuaria sehingga merupakan daerah tujuan akhir dari partikel-partikel organik ataupun endapan lumpur yang terbawa dari daerah hulu akibat adanya erosi. Mangrove mempunyai fungsi fisik, biologis, dan ekonomis, yaitu:

• Fungsi fisik: menjaga kondisi pantai agar tetap stabil, melindungi tebing pantai dan tebing sungai, mencegah terjadinya abrasi dan intrusi air laut, serta sebagai perangkap zat pencemar.

• Fungsi biologis: sebagai habitat benih ikan, udang, dan kepiting untuk hidup dan mencari makan, sebagai sumber keanekaragaman biota akuatik dan non-akuatik, seperti burung, ular, kera, kelelawar dan tanaman anggrek, serta sumber plasma nutfah.

• Fungsi ekonomis: sebagai sumber bahan bakar (kayu, arang), bahan bangunan, serta bahan tekstil, makanan dan obat-obatan.

2.3 Hubungan Mangrove dengan Produksi Tambak Polikultur

11 dan spawning ground menunjukkan peran ekosistem ini yang sangat penting bagi kehidupan di laut (Suryaperdana, 2011).

Menurut Mc Connaughey and Zottol (1983) dalam Taqwa (2010), guguran daun, biji, batang dan bagian lainnya dari mangrove sering disebut serasah. Mangrove mempunyai peran penting bagi ekologi yang didasarkan atas produktivitas primernya dan produksi bahan organik berupa serasah, dimana bahan organik ini merupakan dasar rantai makanan.

2.4 Tambak

Menurut Martosudamo dan Ranoemihardjo (1992), tambak merupakan kolam yang dibangun di daerah pasang surut dan digunakan untuk memelihara bandeng, udang dan hewan lainnya yang biasa hidup di air payau. Air yang masuk ke dalam tambak sebagian besar berasal dari laut saat terjadi pasang, sehingga pengelolaan air di dalam tambak dilakukan dengan memanfaatkan pasang surut air laut.

Menurut Pudjianto dan Ranomiharjo (1984) dalam Agustina (2006) berdasarkan letak tambak dan kesempatan mendapatkan air laut, tambak dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

12 2. Tambak Biasa adalah kelompok tambak biasa yang airnya merupakan

campuran air tawar dari sungai dan air asin dari air laut dan terdapat pada daerah yang lebih dalam dari tepi laut. Daerah tergolong tambak biasa mempunyai keadaan air payau. Kadang-kadang bila tambak biasa sulit mendapatkan air laut yaitu pada saat pasang rendah, maka tambak tersebut dengan terpaksa harus menerima air hujan untuk memenuhi kebutuhan air. 3. Tambak Darat adalah daerah pertambakan yang terletak paling jauh dari

pantai, air pada tambak ini tergantung pada curahan air hujan dan air sungai. Apabila curah hujan berkurang maka sebagian tambak itu akan kering sama sekali, sehingga di beberapa tempat pengisian dan pergantian air dari sungai dilakukan dengan pompa.

2.5 Sistem Budidaya Tambak

Menurut Mujiman dan Suyanto (2003) dalam Agustina (2006) terdapat 3 sistem budidaya, yaitu:

1. Sistem Budidaya Tradisional atau Ekstensif

Petakan tambak pada sistem budidaya tradisional memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur, luas lahannya antara 3 ha sampai 10 ha per petak. Setiap petakan mempunyai saluran keliling (caren) yang lebarnya 5-10 m di sepanjang keliling petakan sebelah dalam, di bagian tengah juga dibuat caren

13 tidak dilakukan, akibatnya produktivitas semakin rendah. Padat tebar bandeng rata-rata 500-2000 nener/ha pada tambak yang siap tebar.

2. Sistem Budidaya Semi-Intensif

Petakan tambak pada sistem budidaya semi-intensif memiliki bentuk yang lebih teratur dengan maksud agar lebih mudah dalam pengelolaan airnya. Bentuk petakan umumnya empat persegi panjang dengan luas 1 ha sampai 3 ha per petakan. Tiap petakan mempunyai pintu pemasukan (inlet) dan pintu pengeluaran air (outlet) yang terpusat untuk pergantian air, penyiapan kolam sebelum ditebari benih, dan pemanenan. Pakan masih dari pakan alami yang didorong pertumbuhannya dengan pemupukan.

Pada tambak semi-intensif pengelolaan air cukup baik, ketika air pasang naik, sebagian air tambak diganti dengan air baru sehingga kualitas air cukup terjaga dan kehidupan ikan sehat. Bahkan menggunakan pompa untuk dapat mengganti air pasang surut bila diperkirakan perlu. Pemberantasan hama dilakukan pada waktu mempersiapkan tambak sebelum penebaran benur, serangan hama juga dicegah dengan memasang sistem saringan pada pintu-pintu air.

3. Sistem Budidaya Intensif

14 Pergantian air dilakukan sangat sering dan biasanya dengan menggunakan pompa, agar air tetap bersih tidak menjadi kotor oleh sisa-sisa makanan dan kotoran (eksresi) bandeng yang padat. Produksi per satuan luas petak dapat mencapai 1000 kg/ha/tahun.

2.6 Silvofishery

Silfovishery sebagai alternatif pemanfaatan hutan mangrove lestari. Hutan mangrove merupakan kawasan yang berfungsi sebagai jembatan antara lautan dan daratan. Hutan mangrove sangat penting sebagai tempat untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai jenis ikan. Adapun sistem yang dapat diaplikasikan adalah sistem empang parit dan empang inti. Sistem empang parit adalah sistem mina hutan dimana hutan bakau berada di tengah dan kolam berada di tepi mengelilingi hutan, sebaliknya sistem empang inti adalah sistem mina hutan dengan kolam di tengan dan hutan mengelilingi kolam. Perbandingan luasan empang dengan vegetasi hutan mangrove sebesar 80% : 20% (Dephutbun 1999 dalam Tim Karya Mandiri, 2010). Dengan pengembangan mina hutan secara lebih tertata, diharapkan dapat meningkatkan produksi per satuan luas dan hasil panen. Harapan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa hutan di sekitar kolam yang lebih baik akan meningkatkan kesuburan kolam dengan banyaknya detritus. Lebih lanjut, daun mangrove yang jatuh diduga mengandung

alelopaty yang dapat mengurangi keberadaap penyakit dalam tambak (Tim Karya Mandiri, 2010).

15 dengan biaya murah. Pada dasarnya prinsip tambak tumpangsari adalah perlindungan tanaman hutan mangrove dengan memberikan hasil lain dari segi perikanan. Selanjutnya, Soewardi (1993) dalam Peogambe (2007) juga mengemukakan bahwa silvofishery merupakan kombinasi antara tambak dengan vegetasi mangrove sebagai suatu pola agroforestry yang digunakan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial di kawasan hutang mangrove. Para petani tambak/penggarap dapt memelihara ikan dan udang di kawasan mangrove untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

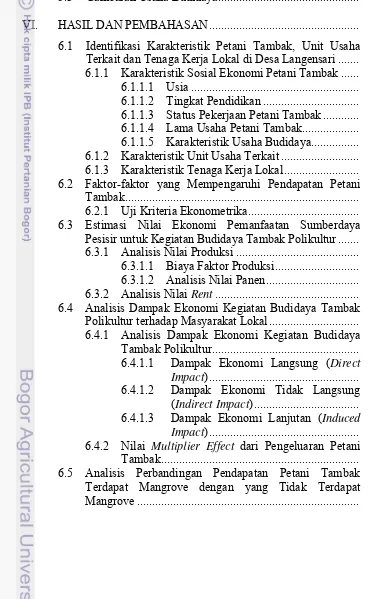

Menurut Sofiawan (2000) dalam Puspita et al (2005), terdapat beberapa tipe tambak pada sistem silvofishery, diantaranya adalah (1) tipe empang parit tradisional, (2) tipe komplangan, (3) tipe empang terbuka, (4) tipe kao-kao, dan (5) tipe tasik rejo. Kegiatan rehabilitasi dengan pola tersebut tentunya tergantung dari kondisi alam yang akan dikonversi, sebab tiap pola memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bentuk tipe atau model tambak pada sistem

17 Penyebaran ikan bandeng sangat luas dari daerah Samudra Hindia sampai ke Pantai Barat Amerika. Di Indonesia penyebarannya meliputi daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Pulau Bali. Sampai saat ini sebagian besar budidaya bandeng masih dikelola dengan teknologi yang relatif sederhana dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Menurut Saanin (1968) dalam Larastiti (2011), ikan bandeng memiliki klasifikasi sebagai berikut: Phylum : Chordata

Subphylum: Vertebrata

Kelas : Pisces

Subkelas : Teleostei

Ordo : Malacopterygii

Family : Chanidae

Genus : Chanos

Spesies : Chanos chanos (Forsk)

Sebagai komoditas ekspor, ikan bandeng dikenal dengan Milkfish dan memiliki karakteristik tubuh langsing berbentuk seperti peluru dengan sirip ekor bercabang sebagai petunjuk bahwa ikan bandeng memiliki kesanggupan berenang dengan cepat. Tubuh ikan bandeng berwarna putik keperak-perakan dan dagingnya berwarna putih susu. Ikan bandeng yang hidup di alam memiliki panjang tubuh mencapai 1 m. Namun, ikan bandeng yang dibudidayakan di tambak hanya dapat mencapai ukuran tubuh maksimal 0,5 m.

18 makanan ganggang biru atau yang dikenal dengan nama klekap yang tumbuh di dasar perairan. Selama masa perkembangan, ikan bandeng menyukai hidup di air payau atau daerah muara sungai. Ketika mencapai usia dewasa, ikan bandeng akan kembali ke laut untuk berkembang biak (Murtidjo, 2002).

2.8 Udang Windu

Udang merupakan organisme yang aktif mencari makan pada malam hari (nocturnal), menggali ke dalam substrat dasar di siang hari dan muncul pada malam hari untuk mencari makanan sebagai pengumpan bentik.Jenis makanannya sangat bervariasi tergantung pada tingkatan umur udang, pada saat benih, makanan utamanya adalah plankton (fitoplankton dan zooplankton).Apabila keadaan lingkungan tambak cukup baik, udang jarang sekali menampakkan diri pada siang hari.Ketika udang tampak aktif bergerak di waktu siang hari, hal tersebut merupakan tanda bahwa ada kondisi yang tidak sesuai di dalam tambak.

Gambar 4. Udang Windu

19 kelopak yang dinamakan kelopak kepala atau cangkang kepala (carapace). Di bagian depan kelopak kepala memanjang dan meruncing, yang pinggirnya bergigi-gigi yang sering dinamakan cucuk kepala (rostrum) (Suryaperdana, 2011).

Udang windu ( pancet, bago, menjangan, pedet, pelaspelas, sito, liling,atau lotong), Penaeus monodon (Fabricius), yang memiliki badan berwarna hijau kebiru-biruan dan berloreng-loreng besar, sampai di luar negeri dikenal sebagai Tiger Prawn (Gambar 4). Jenis inilah yang sebagai hasil tangkapan di laut merajai pasaran ekspor kita, karena dinilai tinggi. Panjang badan udang windu jika dibiarkan hidup bebas di alam dapat mencapai 30 cm. tetapi dalam tambak, hanya dapat mencapai lebih kurang 20 cm saja.

Udang windu sudah dipelihara dalam tambak, karena tahan menghadapi salinitas yang rendah (3‰) maupun yang tinggi (5‰). Dalam tambak yang dikelola dengan cermat sebagaimana yang dilakukan untuk pemeliharaan ikan bandeng, udang windu ini dalam waktu 6 bulan dapat mencapai bobot 120gr/ekor, mulai dari benur udang 2 cm (Soeseno, 1983).

2.9 Produktivitas

20 (1994) disebut sebagai faktor relationship yang dapat dituliskan dalam notasi sederhana seperti dibawah ini:

ƒ , , , …

Dimana Y dapat dikatakan sebagai output produksi yang nilainya dipengaruhi oleh X, sementara X merupakan input produksi yang nilainya mempengaruhi nilai output yang dihasilkan pada proses produksi. Kegiatan produksi bertujuan untuk meningkatkan atau mengubah nilai barang sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Produksi dapat digambarkan sebagai upaya untuk memaksimalkan keuntungan dengan kendala ketersediaan teknologi, sumberdaya yang dimiliki dan harga input variabel.

2.10 Analisis Produktivitas

Perubahan lingkungan akan mengarah kepada perubahan produktivitas dan biaya produksi, sehingga menyebabkan perubahan harga dan tingkat output yang dapat dilihat dan dinilai dari perubahan-perubahan tersebut, kualitas lingkungan dilihat sebagai faktor produksi. Nilai surplus yang didapat dari penggunaan metode ini merupakan nilai manfaat langsung yang diturunkan dari pemanfaatan output yang didapat dari alam.

21 metode yang terkait dengan perhitungan nilai yang beragam dalam tingkat estimasi suplai atau fungsi produksi dari sistem alami output:

1. Model Present Value per Hektar Lahan (Pendekatan Pendapatan)

Perhitungan terhadap manfaat dari produksi biologi didapat dari perhitungan terhadap habitatnya. Dengan memisahkan nilai produksi lahan per hektar dapat mendukung dalam menghitung manfaat biologi produksi per hektar dari habitatnya. Pendekatan ini mengabaikan biaya dari buruh dan sumberdaya manusia lainnya sebagai faktor produksi. Perhitungan produktivitas ekonomi tersebut menjadi dasar dalam menghitung manfaat ekosistem alami dari input populasinya.

2. Pendekatan Rent

Rent didefinisikan sebagai selisih antara biaya faktor produksi yang digunakan dalam suatu pemanfaatan sumberdaya dengan nilai total dari hasil panen usaha tersebut. Rent dapat juga dipandang sebagai kontribusi dari ekosistem alami atau faktor pendapatan, guna memperoleh nilai ekonomi dari suatu pemanfaatan sumberdaya.

3. Pendekatan Produktivitas Marjinal

22 2.11 Fungsi Produksi

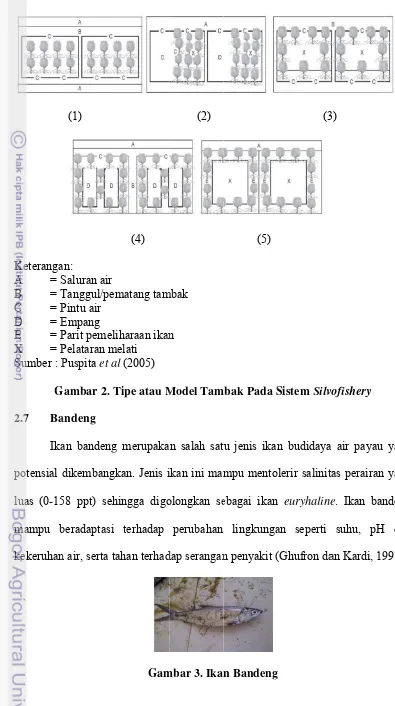

Hubungan fisik antara input dan output sering disebut fungsi produksi. Bentuk fungsi produksi dipengaruhi oleh hukum ekonomi produksi “Hukum Kenaikan Hasil Yang Semakin Berkurang” (The Law of Diminishing Return). Hukum ini menyatakan bahwa jika faktor produksi terus menerus ditambahkan pada faktor produksi tetap, maka tambahan jumlah produksi per satuan akan semakin berkurang. Hukum ini menggambarkan adanya kenaikan hasil kurva produksi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.

Sumber : Nicholson (1995)

Gambar 5. Hubungan Antara Produk Total, Produk Rata-Rata dan Produk Marjinal

23 produksi yang ditulis sebagai Daerah I, Daerah II, dan Daerah III berdasarkan elastisitas produksi faktor-faktor produksi.

1. Daerah Produksi I

Pada daerah ini elastisitas produksi lebih dari 1 (Ep>1) terletak antara titik asal 0 dan X2 artinya penambahan faktor produksi sebesar 1% akan menyebabkan penambahan output selalu lebih besar dari 1. Pada daerah ini belum dihasilkan produksi yang optimal yang akan memberikan keuntungan maksimum karena produksi masih dapat diperbesar dengan pemakaian input produksi lebih banyak sehingga Daerah Produksi I disebut daerah irrasional apabila produksi dihentikan.

2. Daerah Produksi II

Pada daerah ini elastisitas produksi bernilai antara 0 dan 1 (0<Ep<1) terletak antara titik X1 dan X3. Artinya setiap penambahan faktor produksi sebesar 1% akan menyebabkan penambahan produksi paling tinggi 1% dan paling rendah 0%. Daerah ini dicirikan oleh penambahan hasil produksi yang semakin meningkat berkurang (decreasing return). Pada tingkat tertentu dari penggunaan faktor-faktor produksi di daerah ini akan memberikan keuntungan maksimum sehingga Daerah Produksi II disebut daerah rasional.

3. Daerah Produksi III

24 2.12 Penelitian Terdahulu

Meita (2009) melakukan penelitian “Analisis Dampak Ekonomi Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Masyarakat Lokal Studi Kasus Pantai Bandulu Kabupaten Serang Provinsi Banten”. Hasil analisis menunjukkan dampak ekonomi langsung yang berupa pendapatan pemilik unit usaha yaitu sebesar 46%. Sedangkan dampak tidak langsung yang berupa pendapatan tenaga kerja masih sangat rendah yaitu sebesar 2%. Nilai Keynesian Income Multiplier adalah 1,46, Ratio Income Multiplier Tipe 1 adalah 1,38 dan Ratio Income Multiplier Tipe 2 adalah 1,63.

Rifqa (2010) melakukan penelitian “Analisis Dampak Ekonomi Keberadaan Kawasan Wisata Pantai Sawarna Terhadap Pendapatan Masyarakat Lokal”. Hasil analisis menunjukkan nilai Keynesian Income Multiplier yang di dapat adalah 0,39. Nilai Ratio Income Multiplier Tipe I yang dihasilkan adalah 1,27 sedangkan Ratio Income Multiplier Tipe II untuk penelitian ini adalah sebesar 1,52.

25 Hasil analisis regresi Cobb-Douglas menunjukkan bahwa usaha tambak ikan bandeng di Desa Ambulu masih di dalam kondisi belum optimal dengan variabel yang mempengaruhi produksi ikan bandeng adalah benih penebaran, penggunaan pupuk dan penggunaan pakan tambahan. Sedangkan Nilai Rent dari total pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk kegiatan budidaya ikan bandeng di Desa Ambulu adalah sebesar Rp. 2.810.262.630 dalam satu tahun.

26 III. KERANGKA PEMIKIRAN

Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan dewasa ini masih tetap dihadapkan kepada suatu sistem yang kompleks. Salah satu pertanyaan mendasar dalam pengelolaan sumberdaya perikanan adalah bagaimana memanfaatkan sumberdaya tersebut sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang tinggi bagi penggunanya, namun kelestariannya tetap terjaga (Fauzi, 2006).

Sektor perikanan merupakan sektor andalan mengingat sumberdaya perikanan Indonesia yang besar. Dengan sumberdaya yang besar seharusnya perikanan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya potensi lahan tambak yang cukup luas dimiliki Desa Langensari. Potensi ini menjadikan usaha budidaya polikultur (ikan bandeng dan udang windu) sebagai salah satu mata pencaharian utama bagi masyarakat desa. Besarnya potensi ini, ternyata belum diiringi oleh pengelolaan sumberdaya pesisir serta pembangunan fasilitas yang mendukung aktivitas usaha budidaya tambak polikultur. Hal ini cukup penting karena keberlanjutan sektor budidaya tambak polikultur tidak lepas dari peran sumberdaya dan lingkungan pesisir sebagai sarana penunjang utama di Desa Langensari.

27 terhadap perekonomian daerah setempat. Biaya-biaya tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan analisis multiplier.

Nilai pemanfaatan serta kontribusi sumberdaya pesisir untuk aktivitas perikanan budidaya menjadi penting untuk diketahui nilainya sebagai acuan pengelolaan sumberdaya pesisir yang optimal. Besarnya nilai pemanfaatan sumberdaya pesisir, serta hubungannya dengan produktivitas usaha budidaya yang secara langsung akan berpengaruh kepada pendapatan petani tambak yang diperoleh. Oleh sebab itu informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani tambak polikultur penting untuk diketahui.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir tidak lepas dari kondisi lingkungan yang mempengaruhi wilayah tersebut. Lingkungan yang baik tentunya akan mempengaruhi hasil produksi tambak. Berapa besar pengaruh lingkungan ini terhadap budidaya tambak ini perlu diketahui, agar masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya untuk jangka panjang, dan tetap melestarikan lingkungan agar tetap terjaga.

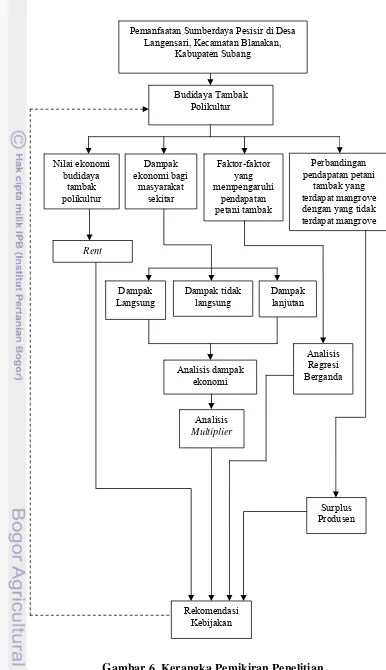

28 Gambar 6. Kerangka Pemikiran Penelitian

Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan,

29

IV.

METODE PENELITIAN

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak pada wilayah Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang Jawa Barat yang terletak di wilayah utara Jawa Barat berdekatan dengan Laut Jawa (peta lokasi terdapat pada Lampiran 1). Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) yang memiliki kriteria tertentu yaitu terdapat kawasan budidaya tambak polikultur (ikan bandeng dan udang windu) yang terdapat mangrove dan yang tidak terdapat mangrove dengan status kepemilikan tanah adalah tanah milik dan ketersediaan data yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2012.

4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data cross section, yaitu data aktivitas yang terkait dengan budidaya tambakpolikultur yang terjadi dalam waktu satu tahun berjalan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan meliputi keadaan umum lokasi usaha tambak, kondisi alam daerah penelitian serta produksi dan konsumsi produk perikanan. Keseluruhan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dengan cara pengumpulan data dari berbagai instansi pemerintahan di lokasi penelitian dan instansi-instansi terkait yang terkait dengan budidaya ikan bandeng, buku, internet, dan pustaka lain yang mendukung.

30 1. Karakteristik petani budidaya ikan bandeng dan udang windu yang meliputi

umur, tingkat pendidikan, status usaha, lama usaha dan teknologi budidaya. 2. Biaya operasional dan investasi petani budidaya polikultur dalam waktu satu

tahun.

3. Struktur biaya pemilik unit usaha dan tenaga kerja lokal. 4.3 Metode Pengambilan Contoh

Pengambilan contoh pada penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Pengambilan contoh untuk petani budidaya polikultur dilakukan dengan melakukan dengan metode sensus yaitu melakukan wawancara seluruh petani tambak budidaya polikultur yang status kepemilikan tanah adalah tanah milik.

Metode pengambilan contoh untuk unit usaha dan tenaga kerja lokal dilakukan dengan teknik purposive sampling dan judgement sampling, dimana responden dipilih dan disesuaikan dengan kriteria tertentu, yaitu berdasarkan keterwakilan dari jenis usaha budidaya tambak polikultur yang banyak di jalani oleh masyarakat Desa Langensari.

4.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini proses pengolahan data dilakukan secara manual dan menggunakan bantuan komputer dengan program Microsoft Excel 2007 dan

31 Tabel 1. Matriks Metode Analisis Data

No. Tujuan Penelitian Sumber Data Metode

Analisis Data 1 Mengkaji faktor-faktor yang

mempengaruhi pendapatan petani tambak polikultur

Data primer (wawancara menggunakan kuesioner)

Analisis regresi 2 Mengestimasi nilai ekonomi

pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk kegiatan budidaya tambak polikultur

Data sekunder dan data primer (wawancara menggunakan kuesioner)

Rent

3 Menganalisis dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan budidaya tambak polikultur bagi masyarakat

Data primer (wawancara menggunakan kuesioner

Analisis

Multiplier

4 Menganalisis perbandingan pendapatan petani tambak polikultur yang terdapat mangrove dengan yang tidak terdapat mangrove

Data sekunder dan data primer (wawancara menggunakan kuesioner).

Surplus Produsen

Sumber : Penulis (2012)

4.4.1 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Tambak Polikultur

Analisis yang biasa dilakukan terkait dengan produksi bertujuan untuk mengetahui bagaimana sumberdaya yang terbatas seperti tanah, tenaga kerja dan modal dapat dikelola dengan baik agar produksi maksimum dapat dicapai. Hubungan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan fungsi produksi, sehingga dapat dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi (Soekartawi, 1994).

4.4.2 Fungsi Produksi Cobb-Douglas

32 menunjukkan besarnya elastisitas produksi masing-masing input dan besarnya tersebut menunjukkan tingkat besaran kondisi skala usaha (Return to Scale).

Kondisi Return to Scale (RTS) merupakan respon dari perubahan output jika terjadi perubahan dari penggunaan input secara proporsional. Menurut Soekartawi (1994) skala usaha perlu diketahui untuk mengetahui apakah kegiatan usaha yang diteliti tersebut mengikuti kaidah increasing, constant, atau

decreasingreturn to scale. Jika elastisitas produksi dari fungsi Cobb-Douglas

dilambangkan dengan ∑ b, maka kondisi usaha budidaya ikan bandeng dapat dibedakan menjadi:

1. Increasing Return to Scale, bila ∑ b>1. Artinya bahwa proporsi penambahan input produksi akan menghasilkan tambahan output produksi yang proporsional lebih besar.

2. Constant Return to Scale, bila ∑ b=1. Artinya bahwa proporsi penambahan input produksi akan proporsional dengan penambahan output produksi yang diperoleh.

3. Decreasing Return to Scale, bila ∑ b<1. Artinya proporsi penambahan input produksi melebihi proporsi penambahan output produksi.

Fungsi dengan menggunakan variabel yang dijelaskan (Y) dan variabel yang menjelaskan (X). Menurut Soekartawi (1994), kaidah-kaidah pada regresi juga berlaku dalam penyelesaian fungsi Cobb-Douglas, persamaan matematik fungsi Cobb-Douglas dapat dituliskan sebagai berikut:

Y aX X … X ε (4.1)

Dimana:

33

X … , X = Variabel yang menjelaskan

b1 …, bn = Koefisien regresi yang akan diduga a = intercept

= Galat atau error

Dari persamaan tersebut diubah menjadi bentuk linier berganda dengan cara melogaritmakan persamaan tersebut. Variabel yang digunakan untuk menduga fungsi pendapatan petani tambak polikultur adalah pendapatan petani tambak polikultur (Y), luas tambak ( ), hasil panen ikan bandeng ( ), hasil panen udang windu ( ), jumlah tenaga kerja ( , lama usaha ( , penggunaan obat ( ), tambak terdapat mangrove ( ), penggunaan pupuk ( ). Dengan fungsi Cobb-Douglas ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan linier berganda sebagai berikut:

Ln Y = Ln a + b LnX + b LnX + b LnX + b LnX + b LnX + b D + b D + b D + ε(4.2)

Dimana:

Y = Pendapatan petani tambak (Rp/ha/musim) a = Intercept

b … , b = Koefisien regresi yang akan diduga

X = Luas tambak (ha)

X = Hasil panen ikan bandeng (Kg/ha/musim) X = Hasil panen udang windu (Kg/ha/musim) X = Jumlah tenaga kerja (orang)

X = Lama usaha (tahun)

D = Dummy penggunaan obat (1= ya, 0= tidak)

34 D = Dummy penggunaan pupuk (1= ya, 0= tidak)

ε = Galat atau error

Hipotesis sementara untuk analisis regresi linier berganda adalah sebagai

berikut :

1. Nilai koefisien untuk luas tambak adalah positif. Artinya, semakin luas ukuran

tambak dapat meningkatkan jumlah tebar benih ikan, sehingga pendapatan petani

akan meningkat karena jumlah panen yang meningkat.

2. Nilai koefisien untuk hasil panen ikan bandeng adalah positif. Artinya, semakin

besarpanen ikan bandeng yang didapat, secara langsung akan meningkatkan

pendapatan petani tambak.

3. Nilai koefisien hasil panen udang windu adalah positif. Artinya, semakin

besarpanen ikan bandeng yang didapat, secara langsung akan meningkatkan

pendapatan petani tambak.

4. Nilai koefisien jumlah tenaga kerja adalah negatif. Artinya, semakin banyak

tenaga kerja yang digunakan makan akan mengurangi pendapatan petani tambak.

Hal ini disebabkan petani tambak harus mengeluarkan biaya untuk membayar jasa

mereka.

5. Nilai koefisien lama usaha adalah positif. Artinya, semakin lama pengalaman

yang dimiliki petani tambak dalam melaksanakan budidaya akan meningkatkan

pendapatan. Hal ini disebabkan petani tambak yang memiliki pengalaman lebih

lama akan mengetahui bagaimana cara menjalankan usaha budidaya tambak yang

baik sehingga dapat menghasilkan output produksi lebih baik.

6. Nilai koefisien untuk dummy penggunaan obat adalah positif. Artinya, diantara

petani yang menggunakan obat dan petani yang tidak menggunakan obat, petani

35

7. Nilai koefisien untuk dummy tambak terdapat mangrove adalah positif. Artinya,

diantara petani tambak yang terdapat mangrove dengan petani tambak yang tidak

terdapat mangrove, petani tambak yang terdapat mangrove memiliki pendapatan

yang lebih besar.

8. Nilai koefisien untuk dummy penggunaan pupuk adalah positif. Artinya, diantara

petani yang menggunakan pupuk dan petani yang tidak menggunakan pupuk,

petani yang menggunakan obat memiliki pendapatan yang lebih besar.

4.4.3 Uji Kriteria Ekonometrika

Pengujian dengan menggunakan kriteria ekonometrika dilakukan untuk mengetahui apabila terjadi pelanggaran asumsi yang digunakan dalam metode OLS. Kriteria ekonometrika antara lain adalah multikolinearitas, normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

a. Uji Multikolinieritas (Multicolinearity)

Model yang melibatkan banyak variabel bebas sering terjadi masalah multikolinearitas, yaitu terjadinya korelasi yang kuat antar variabel-variabel bebas. Multikolinearitas terjadi akibat adanya korelasi yang tinggi di antara peubah bebasnya. Masalah multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF dengan persamaan:

VIF I RI (4.3)

R² adalah koefisien determinasi dari regresi variabel bebas ke-j dengan variabel bebas lainnya. Nilai VIF yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya masalah kolinearitas pada peubah tersebut. Multikolinearitas dapat menyebabkan adanya pelanggaran terhadap asumsi OLS adalah exact multicolinearity

36 yang sempurna maka akan diperoleh nilai R² yang tinggi tetapi tidak ada koefisien variabel bebas yang signifikan.

b. Normalitas

Salah satu cara mengecek normalitas adalah dengan probabilitas normal. Melalui probability plot of RESI 1 ini masing-masing nilai pengamatan dipasangkan dengan nilai harapan distribusi normal. Normalitas terpenuhi apabila titik-titik data terkumpul disekitar garis lurus, selanjutnya dilakukan analisis dengan Kolmogorov Smirnov (KS).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dan residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan melihat plot antara residu dengan prediksinya. Jika bentuk tebaran plot tersebut menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan gangguan pada fungsi regresi yang berupa korelasi diantara faktor pengguna. Ada beberapa prosedur atau cara untuk mengetahui adanya autokorelasi pada suatu model regresi. Uji Durbin-Watson

37 e berpengaruh kepada faktor pengganggu e . Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi, dapat digunakan ketentuan sebagai berikut (Firdaus, 2004) :

Tabel 2. Uji Autokorelasi

D-W Kesimpulan Kurang dari 1,10 Ada autokorelasi

1,10 dan 1,54 Tanpa kesimpulan

1,55 dan 2,46 Tidak ada autokorelasi

2,46 dan 2,90 Tanpa kesimpulan

Lebih dari 2,91 Ada autokorelasi Sumber : Firdaus (2004)

4.4.4 Estimasi Nilai Ekonomi Budidaya TambakPolikultur

Penelitian ini menggunakan pendekatanrent untuk menghitung nilai ekonomi dari kegiatan budidaya polikultur. Rent didefinisikan sebagai selisih antara biaya dari faktor produksi yang digunakan dalam suatu pemanfaatan sumberdaya dengan nilai total hasil panen usaha tersebut. Rent dapat juga dipandang sebagai kontribusi dari ekosistem alami atau faktor pendapatan guna memperoleh nilai ekonomi total dari suatu pemanfaatan sumberdaya (Adrianto et al, 2004). Berikut persamaan fungsi rent:

R L (4.4) Dimana:

B = manfaat dari produksi budidaya polikultur pada suatu kawasan (Rp) C = biaya produksi budidaya polikultur (Rp)

L = luasan kawasan sumberdaya (ha)

Perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini hanya untuk melihat nilai

38 4.4.5 Analisis Dampak Ekonomi Kegiatan Budidaya Tambak Polikultur

Terhadap Masyarakat Lokal

Dampak ekonomi ini akan dapat diukur dengan menggunakan efek pengganda (multiplier) dari arus uang yang terjadi. Dalam mengukur dampak ekonomi kegiatan budidaya polikultur terhadap masyarakat lokal terdapat dua tipe pengganda, yaitu (META 2001 dalam Amanda, 2009):

1. Keynesian Local Income Multiplier, yaitu nilai yang menunjukkan berapa besar pengeluaran petani tambak yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

2. Ratio Income Multiplier, yaitu nilai yang menunjukkan seberapa besar dampak langsung yang dirasakan dari pengeluaran petani tambak yang berdampak terhadap perekonomian lokal. Pengganda ini mengukur dampak tidak langsung (indirect) dan dampak lanjutan (induced).

Secara matematis dapat dirumuskan:

Keynesian Income Multiplier = N U (4.5)

Ratio Income Multiplier, Tipe I = N (4.6)

Ratio Income Multiplier, Tipe II = N U (4.7) Dimana:

E = Tambahan pengeluaran pembudidaya (Rupiah)

D = Pendapatan lokal yang diperoleh secara langsung dari E (Rupiah) N = Pendapatan lokal yang diperoleh secara tidak langsung dari E (Rupiah) U = Pendapatan lokal yang diperoleh secara induced dari E (Rupiah)

39 polikultur di Desa Langensari. Perhitungan nilai multiplier dilakukan dengan bantuan program aplikasi komputer Microsoft Excel 2007.

4.4.6 Analisis Perbandingan Pendapatan Petani Tambak Polikultur yang Terdapat Mangrove dengan yang Tidak Terdapat Mangrove

Analisis perbandingan tambak polikultur yang terdapat mangrove dengan tambak polikultur yang tidak terdapat mangrove melalui pendekatan perbedaan pendapatan melalui data hasil panen ikan bandeng dan udang windu. Surplus produsen adalah pembayaran yang paling minimum yang bisa diterima oleh produsen dikurangi dengan biaya untuk memproduksi barang x. Surplus produsen diukur dari sisi manfaat dan kehilangan dari sisi produsen atau pelaku ekonomi (Parluhutan, 2007).

Pada penelitian ini dihitung pendapatan petani dari hasil produksi ikan bandeng dan udang windu setiap kali panen setelah dikurangi biaya produksi setiap kali panen dengan cara yang sama dihitung pada wilayah budidaya polikultur yang terdapat mangrove dengan yang tidak terdapat mangrove. Selisih pendapatan petani tambak yang terdapat mangrove dengan yang tidak terdapat mangrove disebut surplus produsen. Maka, penghitungan surplus produsen dengan cara menghitung:

SP A xB A xB A xB A xB (4.8)

Keterangan:

SP = Surplus Produsen (Rp/ha/tahun)

40 B = Rata-rata harga jual ikan bandeng terdapat mangrove (Rp/kg)

B = Rata-rata harga jual ikan bandeng tidak terdapat mangrove (Rp/kg) B = Rata-rata harga jual udang windu terdapat mangrove (Rp/kg) B = Rata-rata harga jual udang windu tidak terdapat mangrove (Rp/kg) C = Rata-rata biaya produksi tambak terdapat mangrove (Rp/ha/tahun) C = Biaya produksi tambak tidak terdapat mangrove per panen (Rp/ha/tahun) 4.5 Batasan Penelitian

1. Lokasi penelitian terdapat di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang.

2. Siklus produksi adalah waktu yang dibutuhkan dalam satu kali masa penebaran sampai masa panen. Satu siklus produksi dalam usaha budidaya tambak polikultur ini adalah 3-4 bulan.

3. Faktor pendapatan petani tambak adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pendapatan petani tambak. Faktor pendapatan petani tambak yang diduga dapat mempengaruhi adalah luas tambak (hektar), hasil panen ikan bandeng (kg/ha/musim), hasil panen udnag windu (kg/ha/musim), tenaga kerja (orang), lama usaha (tahun), penggunaan obat, ketersediaan mangrove, penggunaan pupuk.

4. Faktor lingkungan yang dijadikan perbandingan budidaya tambak polikultur di Desa Langensari hanya ketersediaan mangrove.

41 6. Petani tambak adalah orang yang bekerja sebagai pembudidaya tambak

polikultur di Desa Langensari dan status kepemilikan tanah tambak adalah tanah milik.

7. Tambak Polikultur adalah tambak yang memiliki dua komoditas dalam satu tambak (dalam penelitian ini ikan bandeng dan udang windu).

8. Nilai ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya pesisir dinilai dari harga pasar usaha perikanan budidaya tambak polikultur yang berlaku saat penelitian berlangsung.

9. Rent adalah selisih antara harga total produksi dengan biaya total faktor produksi, dinyatakan dalam rupiah.

10.Nilai rent yang diestimasi dalam penelitian ini adalah nilai pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk usaha budidaya tambak polikultur di Desa Langensari selama satu tahun.

11.Unit usaha dan tenaga kerja lokal yang menjadi responden adalah masyarakat lokal di Desa Langensari yang bergerak di sektor budidaya tambak polikultur. 12.Analisis dampak ekonomi dilihat dalam skala kecil, yaitu dampak terhadap

masyarakat lokal Desa Langensari.

42 V. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara administratif Desa Langensari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang dan merupakan salah satu desa pesisir di Pantai Utara Jawa Barat. Jarak pusat pemerintahan desa dengan beberapa pusat pemerintahan lainnya yaitu:

Ibukota Kecamatan : 3 Km Ibukota Kabupaten : 62 Km Ibukota Provinsi Jawa Barat : 150 Km

Secara administratif Desa Langensari berbatasan dengan beberapa wilayah. Berikut adalah batas-batas Desa Langensari:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Barat : Desa Ciasem hilir, Kecamatan Ciasem Sebelah Selatan : Desa Muara, Kecamatan Blanakan Sebelah Timur : Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan

Desa Langensari memiliki ketinggian 300 mdl dengan suhu rata-rata sekitar 290C – 320C. Iklim di pesisir Desa Langensari tidak dapat dilepaskan dari system iklim Indonesia. Iklim di Wilayah Indonesia dipengaruhi oleh angin muson yang mengakibatkan dua musim yaitu musim barat dan timur. Musim barat terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Februari sedangkan angin musim timur mencapai puncaknya pada bulan Juni sampai Agustus.

43 tambak mereka. Petani tambak di Desa Langensari terkadang mengalami kerugian karena lahan tambak mereka terkena banjir rob, yang disebabkan oleh tingginya gelombang laut yang terjadi.

5.2 Kondisi Sosial Ekonomi Lokasi Penelitian

Desa Langensari memiliki luas wilayah 772,71 hektar terdiri dari lahan pemukiman 100 hektar, lahan persawahan 451,51 hektar, lahan kuburan 1,2 hektar, dan luas area tambak 220 hektar. Desa Langensari memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.358 jiwa yang terdiri dari 1.644 orang laki-laki dan 1.714 orang perempuan. Tabel sebaran mata pencaharian pokok masyarakat Desa Langensari secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sebaran Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Langensari

No. Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan

1 Petani 113 15

2 Buruh Tani 686 77

3 Buruh migran 8 92

4 Pegawai Negeri Sipil 3 2

5 Pengrajin industri rumah tangga 1 -

6 Pedagang keliling 27 15

7 Peternak 15 7

8 Nelayan 3 -

9 Montir 4 -

10 Dukun Kampung Terlatih - 2

11 Jasa Pengobatan Alternatif 3 -

Sumber: Potensi Desa Langensari, (2011) 5.3 Gambaran Usaha Budidaya

44 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem tambak tumpangsari sebagian besar dilakukan dengan pola empang parit, seharusnya sistem tambak tumpangsari terdiri atas 80% hutan mangrove dan 20% empang atau tambak, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.

Pada wilayah Desa Langensari, sistem tambak tumpangsari masing-masing berlangsung secara baik pada zona tengah dan belakang hutan, yang berbatasan dengan wilayah daratan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa, tingkat kesadaran masyarakat pengelola tambak terhadap pentingnya fungsi ekosistem mangrove bagi produktivitas tambak, merupakan salah satu penyebab terjaganya sistem tambak tumpangsari, sehingga menjamin keutuhan komunitas mangrove.

45 Gambar 7. Kondisi Tambak Silvofishery di Desa Langensari

46 VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Identifikasi Karakteristik Petani Tambak, Unit Usaha Terkait dan Tenaga Kerja Lokal di Desa Langensari

6.1.1 Karekteristik Sosial Ekonomi Petani Tambak

Karakteristik sosial ekonomi menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam menentukan model, dan arah pengembangan tata ruang. Keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses pengembangan wilayah diharapkan dapat memberikan berbagai masukan yang penting, oleh sebab itu karakteristik sosial ekonomi responden menjadi penting untuk diketahui. Karakteristik sosial ekonomi petani tambak di Desa Langensari diperoleh berdasarkan contoh yang dilakukan terhadap 22 petani tambak polikultur. Karakteristik tersebut dapat dilihat berdasarkan kriteria tertentu, seperti dijelaskan dibawah ini.

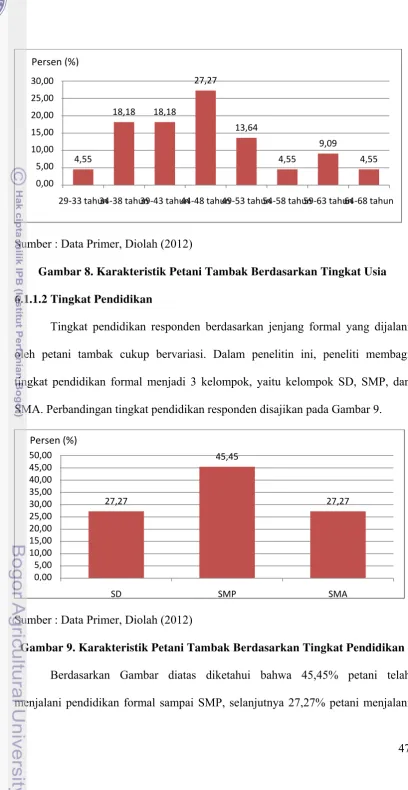

6.1.1.1 Usia

47 Sumber : Data Primer, Diolah (2012)

Gambar 8. Karakteristik Petani Tambak Berdasarkan Tingkat Usia 6.1.1.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden berdasarkan jenjang formal yang dijalani oleh petani tambak cukup bervariasi. Dalam penelitin ini, peneliti membagi tingkat pendidikan formal menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok SD, SMP, dan SMA. Perbandingan tingkat pendidikan responden disajikan pada Gambar 9.

Sumber : Data Primer, Diolah (2012)

Gambar 9. Karakteristik Petani Tambak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan Gambar diatas diketahui bahwa 45,45% petani telah menjalani pendidikan formal sampai SMP, selanjutnya 27,27% petani menjalani

4,55

29‐33 tahun34‐38 tahun39‐43 tahun44‐48 tahun49‐53 tahun54‐58 tahun59‐63 tahun64‐68 tahun

48 pendidikan formal sampai tingkat SD dan SMA. Berdasarkan komposisi di atas, menunjukkan bahwa petani tambak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik. Sebagian besar dari petani tambak sudah berumur cukup tua, dengan keterbatasan yang mereka miliki, sehingga banyak dari mereka merasakan sekolah sampai tingkat SD, SMP, dan SMA baik itu sampai selesai atau harus putus sekolah ditengan ajaran.

6.1.1.3 Status Pekerjaan Petani Tambak

Status usaha responden adalah petani tambak menjadi kegiatan budidaya polikultur ini sebagai mata pencaharian mereka, artinya kegiatan usaha budidaya polikultur ini menjadi pencaharian utama mereka. Status pekerjaan petani tambak memperlihatkan besarnya waktu atau perhatian mereka terhadap budidaya polikultur (ikan bandeng dan udang windu). Jika petani tambak menjadikan budidaya polikultur sebagai pekerjaan utama, maka seluruh waktu dicurahkan untuk melakukan budidaya, sedangkan yang menjadikan usaha budidaya ini sebagai pekerjaan sampingan, maka waktu yang diberikan pun akan terbagi. Fokus atau tidak dalam menjalankan usaha budidaya polikultur berpengaruh pada proses budidaya, sehingga berimplikasi terhadap hasil produksi ikan bandeng dan udang windu serta pendapatan yang diterima oleh petani tambak.

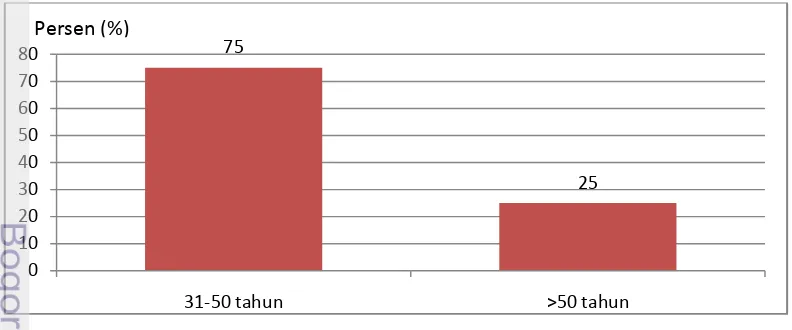

49 6.1.1.4 Lama Usaha Petani Tambak

Salah satu faktor penentu keberhasilan usaha budidaya polikultur ini adalah pengalaman atau lamanya usaha. Pengalaman yang lebih akan membantu petani tambak melakukan budidaya polikultur ini dengan lebih baik. Dari hasil analisis kuesioner yang diperoleh 36,36% petani tambak telah menjalani usaha budidaya polikultur dengan lama usaha berkisar antara 20-24 tahun. Sebanyak 18,18% petani tambak telah menjalani budidaya polikultur selama 5-9 tahun, 9,09% petani telah menjalankan usaha budidaya ini antara 10-14 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, dan 40-44 tahun. Sebanyak 4,55% petani tambak telah menjalani budidaya polikultur selama 15-19 tahun dan 35-39 tahun. Usaha budidaya polikultur ini sebagian besar petani telah memliki pengalaman dalam hal melakukan usaha tambak polikultur ini.

Sebaran karakteristik berdasarkan lama usaha budidaya yang telah dijalankan disajikan pada Gambar 10.

Sumber : Data Primer, Diolah (2012)

Gambar 10. Karakteristik Petani Tambak Berdasarkan Lama Usaha Budidaya Tambak Polikultur

18,18

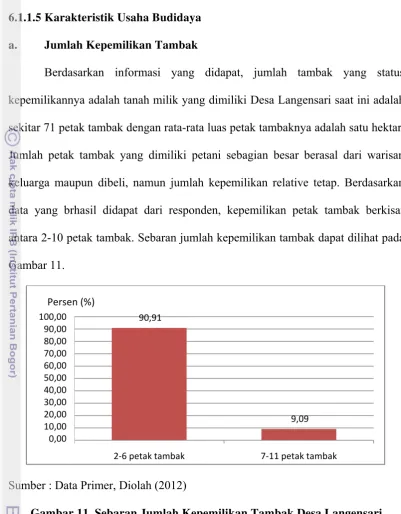

50 6.1.1.5 Karakteristik Usaha Budidaya

a. Jumlah Kepemilikan Tambak

Berdasarkan informasi yang didapat, jumlah tambak yang status kepemilikannya adalah tanah milik yang dimiliki Desa Langensari saat ini adalah sekitar 71 petak tambak dengan rata-rata luas petak tambaknya adalah satu hektar. Jumlah petak tambak yang dimiliki petani sebagian besar berasal dari warisan keluarga maupun dibeli, namun jumlah kepemilikan relative tetap. Berdasarkan data yang brhasil didapat dari responden, kepemilikan petak tambak berkisar antara 2-10 petak tambak. Sebaran jumlah kepemilikan tambak dapat dilihat pada Gambar 11.

Sumber : Data Primer, Diolah (2012)

Gambar 11. Sebaran Jumlah Kepemilikan Tambak Desa Langensari b. Status Kepemilikan Tambak

Dari sebaran responden penelitian didapatkan data status kepemilikan tambak, 22 responden merupakan pemilik sekaligus penggarap tambak. Sistem budidaya ikan bandeng yang masih tradisional, memungkinkan bagi petani untuk menggarap lahan tambaknya sendiri, tanpa perlu tenaga kerja khusus untuk proses

51 perawatan tambak. Kepemilikan lahan ini berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan untuk lahan tambak dalam jangka panjang. Petani yang memiliki lahan sendiri akan lebih baik dalam melakukan kegiatan budidaya dan memperoleh pendapatan yang lebih besar karena tidak mengeluarkan biaya untuk lahan.

c. Teknologi Budidaya

Dari hasil wawancara kepada 22 petani tambak, semua responden mengatakan sistem tambak yang digunakan adalah sistem tambak tradisional. Namun berdasarkan literatur dengan tetap memperhatikan kondisi daerah penelitian, sistem budidaya yang digunakan di Desa Langensari adalah perpaduan sistem budidaya tradisional sistem budidaya semi intensif dimana dari sisi padat penebaran tambak di Desa Langensari memiliki padat penebaran sekitar 2000 nener/hektar yang dikategorikan budidaya tradisional, sedangkan sistem semi intensif memiliki cirri bentuk tambak yang lebih teratur dengan maksud agar lebih mudah dalam pengelolaan airnya. Bentuk petakan umumnya segi empat persegi panjang dengan luas 1ha sampai 3 ha per petakan. Tiap petakan mempunyai pintu pemasukan (inlet) dan pintu pengeluaran air (outlet) yang terpusat untuk penggantian air, kemudian pakan masih dari pakan alami (klekap) yang pertumbuhannya didorong dengan pemupukan.