PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN TETENGKEK

(Megalaspis cordyla, Linnaeus 1758) DI PELABUHAN

PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU-BANTEN

NURSI HAIRUNNISA

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tetengkek (Megalaspis cordyla, Linnaeus 1758) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu-Banten adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

NURSI HAIRUNNISA. Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tetengkek (Megalaspis cordyla, Linnaeus 1758) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu-Banten. Dibimbing oleh ACHMAD FAHRUDIN dan YONVITNER.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan alokasi optimum pemanfaatan sumber daya ikan tetengkek di PPN Karangantu, Banten. Nilai optimum yang dihitung diantaranya tingkat produksi, jumlah upaya (effort) dan nilai manfaat atau rente dari sumber daya ikan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan ikan tetengkek belum mengalami over ekploitasi. Model produksi surplus yang digunakan pada penelitian ini yaitu model Schaefer, Fox, Walter Hilborn, Schnute dan Clarke Yoshimoto Pooley. Model Schaefer memiliki nilai R2 yang lebih besar dibandingkan model produksi surplus lainnya. Nilai R2 pada model ini sebesar 77%. Pada kondisi aktual hasil tangkapan sebesar 1111 kg/tahun dengan upaya penangkapan sebesar 4,17 trip/tahun. Pada rezim pengelolaan open access memiliki nilai effort yang paling tinggi tetapi mendapatkan keuntungan sama dengan nol. Berdasarkan analisis bioekonomi mendapatkan hasil tangkapan lestari (MSY) sebesar 2092 kg/tahun dan upaya penangkapan (Fmsy) sebesar 5,22 trip/tahun, dan hasil tangkapan (MEY) sebesar 2110 kg/tahun dan upaya penangkapan (Fmey) sebesar 5,21 trip/tahun. Analisis bioekonomi menunjukan bahwa nilai Faktual lebih kecil dari nilai Fmsy dan juga Fmey. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya ikan tetengkek belum mengalami overfishing secara biologi maupun ekonomi.

Kata kunci: jumlah alat tangkap optimal, kajian ekonomi, nilai rente alokasi sumber daya, sumber daya ikan tetengkek, upaya optimal.

ABSTRACT

Nursi Hairunnisa. Management of Torpedo scad Resources (Megalaspis cordyla, Linnaeus 1758) in PPN Karangantu-Banten. Mentored by ACHMAD FAHRUDIN and YONVITNER.

This research is aimed to determine the optimum allocation of Torpedo scad resources in the PPN Karangantu, Banten. The optimum value that calculated such as level of production, the amount of effort and the value of the benefit of the fish resources. The results showed that have not experienced over exploitation yet. Surplus production models used in this research are the models of Schaefer, Fox, Walter Hilborn, Schnute and Clarke Yoshimoto Pooley. Schaefer models had R2 values that greater than other surplus production models. The value of R2 in this model is 77%. On the actual condition of the catched of 1111 kg/year with a fishing effort of 4,17 trips/year. In the regime of open access management has the highest value of effort but zero benefit. Based on the analysis of the bioeconomy got the sustainable catched (MSY) of 2092 kg/year and fishing effort (Fmsy) by 5,22 trips/year, and the catchs (MEY) of 2110 kg/year and fishing effort (Fmey) 5,21 trip/year. Bioeconomy analysis shows that the value of Factual is smaller than the value of Fmsy and also Fmey. This indicated that the resources of Torpedo scad has not been experiencing over exploitation both biologically and economically.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada

Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN TETENGKEK

(Megalaspis cordyla, Linnaeus 1758) DI PELABUHAN

PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU-BANTEN

NURSI HAIRUNNISA

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tetengkek (Megalaspis cordyla, Linnaeus 1758) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu- Banten

Nama : Nursi Hairunnisa NIM : C24090053

Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dr Ir Achmad Fahrudin, MSi Pembimbing I

Dr Yonvitner, SPi MSi Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr Ir Yusli Wardiatno, MSc Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian

ini. Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tetengkek

(Megalaspis cordyla, Linnaeus 1758) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu-Banten”. Usulan penilitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu

syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan pada program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Achmad Fahrudin, M.Si selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Dr. Yonvitner, M.Si selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan kritik dalam penyelesaian usulan penelitian ini. Terima kasih kepada Ir. Agus Samosir, M.Phil selaku Komisi Pendidikan Program S1 atas saran, nasihat dan perbaikan yang diberikan. Serta saya ucapkan terimakasih kepada Dr.Ir.Fredinan Yulianda, M.sc selaku penguji tamu dan Dr.Ir.Yunizar Ernawati, Ms selaku perwakilan Komisi Pendidikan Program S1 atas saran dan kritik perbaikan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Seluruh dosen MSP yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan. Terima kasih kepada Para staff Tata Usaha MSP yang saya hormati terutama Mbak Widar, Mbak Maria atas arahannya. Terima kasih kepada Staff dari TPI Karangantu, Bapak faisal, Bapak Tohir, Bapak Haji yang telah memberikan kontribusi secara langsung selama penulis melakukan penelitian. Keluarga yang paling aku sayangi: mamaku (Nursiwayati), ayahku (Siswanto), kakakku (Fachrizal Achmad Sumardjo, S.Si), adikku (Devi Cahyaningsih, Amd.Keb), aa Suharyadi, S.H dan teteh Alif, S.Si. Terimakasih kalian semua sudah mendukung aku kapanpun dan sudah memberi aku doa tulus dan dukungan moral maupun finansial. Terimakasih banyak semuanya, aku sayang kalian. Semua teman-teman Manajemen Sumber Daya Perairan 46 yang selalu memberikan motivasi dan doa sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan usulan penelitian ini dan mengharapkan saran dan kritik untuk penyempurnaan tulisan selanjutnya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, bagi upaya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bogor, Juni 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 3

METODE 3

Bahan 3

Alat 4

Prosedur Analisis Data 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 8

Kondisi Umum PPN Karangantu 8

Analisis Pemanfaatan Optimal Sumber Daya Perikanan 8

Komposisi Hasil Tangkapan 9

Hasil Tangkapan Ikan Tetengkek 10

Mortalitas dan Laju Eksploitasi 11

Upaya Penangkapan (Effort) 11

Catch Per Unit Effort (CPUE) 12

CPUE dan Effort 13

Bioekonomi 14

Rencana Pengelolaan Perikanan di PPN Karangantu 16

SIMPULAN DAN SARAN 17

DAFTAR PUSTAKA 18

LAMPIRAN 19

DAFTAR TABEL

1. Rumus perhitungan pengelolaan ikan tetengkek model statis 7 2. Hasil produksi ikan tetengkek pada tahun 2012 10 3. Laju mortalitas dan laju eksploitasi ikan tetengkek di PPN

Karangantu 11

4. Hasil perhitungan bioekonomi ikan tetengkek 15

DAFTAR GAMBAR

1. Alur dinamika stok ikan tetengkek yang dieksploitasi 2

2. Ikan tetengkek (Megalaspis cordyla) 3

3. Peta lokasi pengambilan contoh dan daerah penangkapan ikan

tetengkek di Teluk Banten 5

4. Komposisi jenis ikan yang didaratkan di PPN Karangantu 9 5. Hasil tangkapan ikan tetengkek di PPN Karangantu, Banten 10 6. Upaya penangkapan ikan tetengkek di PPN Karangantu, Banten 12 7. Catch Per Unit Effort (CPUE) sumber daya ikan tetengkek 13 8. Catch Per Unit Effort (CPUE) dan Effort sumber daya ikan

tetengkek 13

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat dan bahan yang digunakan selama penelitian 19 2. Hasil produksi semua jenis ikan tahun 2008-2012 19 3. Hasil produksi ikan tetengkek tahun 2008-2012 20 4. Hasil proporsi dari produksi ikan tetengkek per produksi

semua jenis ikan 20

5. Hasil upaya tangkapan (Effort) yang sudah di proporsional 20

6. Hasil tangkapan dan upaya penangkapan 20

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Teluk Banten merupakan bagian dari perairan Laut Jawa, dengan luas permukaan totalnya 150 km2 dan termasuk perairan dangkal dengan turbiditas tinggi serta panjang pantai 22 km (KKP, 2011). Perairan Teluk ini terletak di bagian utara Provinsi Banten dengan dasar perairan pada umumnya lumpur berpasir. Kawasan ini terdapat beberapa pulau kecil seperti Pulau Tunda, Pulau Panjang, Pulau Pamujan Kecil, Pulau Pamujan Besar, Pulau Semut, Pulau Tarahan, Pulau Pisang, Pulau Gosong Delapan, Pulau Kubur, Pulau Tanjung Gundul, Pulau Lima dan Pulau Dua.

Sumber daya ikan yang tersedia di perairan ini sangat beragam. Salah satu tempat pendaratan ikan yang berada dekat dengan Teluk Banten adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Ikan tetengkek merupakan jenis ikan yang dominan ditangkap oleh para nelayan di Perairan Teluk Banten dengan alat tangkap dogol. Hal ini dibuktikan dengan Statistik Perikanan PPN Karangantu yang menunjukan bahwa produksi ikan tetengkek setiap tahun mengalami peningkatan. Ikan tetengkek (Megalaspis cordyla, Linnaeus 1758) merupakan kelompok ikan pelagis dan jenis ikan lepas pantai. Meningkatnya kebutuhan manusia menyebabkan permintaan yang tinggi terhadap sumber daya ikan tetengkek karena harga jualnya terjangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Ikan tetengkek ini dipasarkan dalam bentuk segar maupun olahan.

Pada pengelolaan perikanan tetengkek yang berkelanjutan diperlukan informasi biologis maupun data hasil tangkapan. Kondisi umum sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang dapat dipulihkan (renewable) dan bersifat kepemilikan umum (common property), sehingga siapapun boleh memanfaatkannya (open access resources). Menurut Widodo & Suadi (2006), langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan mencakup kegiatan pengumpulan data mengenai biologi, ekonomi, dan sosial perikanan. Kemudian data yang diperoleh diolah kedalam bentuk informasi yang berguna untuk membuat keputusan dalam pengelolaan, penetapan, serta memantau pelaksanaan keputusan pengelolaan tersebut, untuk memperoleh keuntungan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan di PPN Karangantu-Banten maka perlu dilakukan pendekatan yang memperhatikan aspek biologis dan ekonomis, sehingga nelayan dalam melakukan aktifitasnya dapat memperoleh keuntungan secara maksimal tetapi sumber daya ikan tetap lestari. Maka dari itu digunakan pendekatan bioekonomi untuk mengestimasi aspek biologi, ekonomi dan sosial dalam melakukan usaha penangkapan ikan. Pendekatan bioekonomi ini menggunakan model, dengan menggunakan model maka dapat memberikan solusi optimal dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Model yang digunakan pada bioekonomi untuk mengestimasi aspek potensi sumber daya ikan, mengestimasi aspek ekonomi dalam usaha penangkapan ikan dan mengestimasi aspek sosial.

2

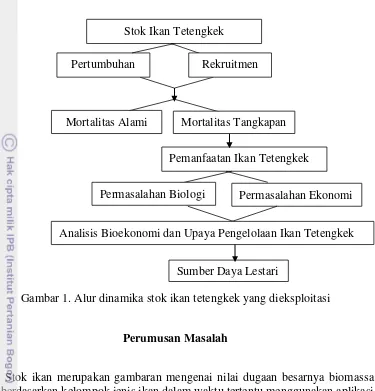

Gambar 1. Alur dinamika stok ikan tetengkek yang dieksploitasi

Perumusan Masalah

Stok ikan merupakan gambaran mengenai nilai dugaan besarnya biomassa ikan berdasarkan kelompok jenis ikan dalam waktu tertentu menggunakan aplikasi ilmu statistika dan matematika sehingga diperoleh status stok ikan secara kuantitatif untuk kepentingan pendugaan stok ikan dan alternatif kebijakan ke depan. Sebaran frekuensi panjang dan hubungan panjang bobot merupakan informasi dasar yang sangat penting untuk melihat laju pertumbuhan dan merupakan salah satu faktor pertimbangan utama dalam menetapkan strategi pengelolaan perikanan suatu sumber daya ikan tertentu. Mortalitas tangkapan ditentukan dari jenis alat tangkap dan usaha tangkap. Metode yang digunakan menggunakan model bioekonomi, salah satunya yaitu model Schaefer. Pengelolaan sumber daya perikanan tidaklah sekedar proses mengelola sumber daya ikan tetapi sesungguhnya adalah proses mengelola manusia sebagai pengguna, pemanfaat, dan pengelola sumber daya ikan dan dalam pengelolaan perikanan tidak hanya sebatas menyediakan sumber daya secara berkelanjutan tetapi juga mencapai manfaat ekonomi secara efisien.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju eksploitasi ikan tetengkek dan mengidentifikasi pola pengelolaan yang tepat bagi ikan tetengkek yang didaratkan di PPN Karangantu, Banten.

Pemanfaatan Ikan Tetengkek

Permasalahan Biologi Permasalahan Ekonomi

Sumber Daya Lestari

Analisis Bioekonomi dan Upaya Pengelolaan Ikan Tetengkek Stok Ikan Tetengkek

Pertumbuhan

Mortalitas Alami

Rekruitmen

3

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi biologis mengenai ikan tetengkek (Megalaspis cordyla) berupa hubungan panjang dan berat dan analisis bioekonomi sebagai dasar pertimbangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ikan tetengkek secara berkelanjutan di PPN Karangantu, Banten dan sebagai informasi bagi instansi pemerintah dan pihak yang berwenang untuk mengembangkan dasar kebijakan pengelolaan sumber daya ikan lainnya.

METODE

Bahan

Bahan yang digunakan adalah ikan tetengkek yang merupakan hasil penangkapan nelayan di perairan teluk Banten yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PPN Karangantu, Banten. Menurut www.fishbase.org (2012) taksonomi ikan tetengkek (Gambar 2) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Kingdom : Animalia Filum : Chordata Subfilum : Vertebrata Kelas : Pisces

Sub kelas : Actinopterygii Ordo : Perciformes Family : Carangidae Genus : Megalaspis

Spesies : Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758) Nama Umum : Torpedo scad, Finny scad

Nama Lokal : Tetengkek (Banten)

Gambar 2.Ikan tetengkek (Megalaspis cordyla) Sumber : www.fishbase.org (1 September 2012)

4

punggung kedua, belakang sirip punggung kedua dan di belakang sirip dubur terdapat 7-10 finlet yang terpisah satu sama lain, mempunyai 6-9 sirip tambahan di belakang sirip punggung dan sirip dubur. Terdapat scute yang panjang di sepanjang gurat sisi (linea lateralis). Gurat sisi membentuk kurva di bagian depan badan dan berbelok pada duri keras ke lima dari sirip punggung pertama. Setelah itu gurat sisi membentuk scute. Scute sangat besar (sebagai perluasan dari gurat sisi) dan caudal peduncle sangat kecil. Kepala dan punggung berwarna abu kebiruan sampai hijau, bagian bawah tubuh perut berwarna keperakan. Pada operculum terdapat noda berwarna hitam yang berukuran cukup besar dan jelas. Ujung sirip ekor berwarna gelap. Ekornya keras berbentuk langsing dan bercabang dalam, mempunyai 2 duri di muka sirip dubur (Fujaya, 1999). Hidupnya bergerombol dan tersebar pada iklim tropis yang berada antara 47°LU- 22°LS (Linnaeus, 1758 in www.fishbase.org 2012)

Alat

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggaris dengan ketelitian 1 cm, timbangan dengan ketelitian 1 gram, baki, alat tulis, kamera digital, kuisoner dan laptop.

Prosedur Analisis Data

Pengumpulan Data Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh dari pengambilan secara acak pada ikan tetengkek yang tertangkap di Teluk Banten dan didaratkan TPI PPN Karangantu, Banten. Ikan contoh yang diambil diidentifikasi melalui pengamatan morfologi ikan. Metode yang digunakan dalam pengambilan contoh ikan adalah metode penarikan contoh acak sederhana (PCAS) yang ditangkap oleh kapal dengan alat tangkap jaring dogol yang memiliki fishing ground di sekitar teluk Banten dan didaratkan di TPI Karangantu. Data dipilih dari satu kapal yang masuk pada satu hari itu. Dari perahu dipilih dua keranjang, kemudian dari setiap pengambilan contoh diamati 30 ekor ikan tetengkek. Panjang ikan yang diukur adalah panjang total yang meliputi panjang mulai dari ujung mulut terdepan hingga ujung ekor terakhir menggunakan penggaris dengan ketelitian 1 cm, sedangkan bobot yang ditimbang adalah bobot basah total yang meliputi bobot total ikan dengan timbangan dengan ketelitian 1 gram. Pengukuran panjang untuk mengetahui laju mortalitas dan laju eksploitasi ikan tetengkek.

Data Sekunder

5 informasi yang diperoleh dari arsip TPI PPN Karangantu, Banten berupa data hasil tangkapan dan upaya penangkapan per tahun

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2012 sampai dengan November 2012 sebanyak 6 kali (setiap 1 bulan sekali). Lokasi pengambilan sampel ikan tetengkek dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu yang mewakili perairan Teluk Banten (Gambar 3). Ikan contoh yang diperoleh dari sekitar Pulau Panjang, Pulau Pamuyan dan sekitarnya. Analisis contoh dilakukan di Laboratorium Biologi Makro 1 (BIMA1) dan Laboratorium Model dan Simulasi (MOSI), Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Gambar 3. Peta lokasi pengambilan contoh dan daerah penangkapan ikan tetengkek di Teluk Banten

Mortalitas dan Laju Eksploitasi

Laju mortalitas total (Z) diduga dengan kurva tangkapan yang dilinierkan berdasarkan data komposisi panjang (Sparre & Venema 1999) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1 : Mengkonversikan data panjang ke data umur dengan menggunakan inverse persamaan von Bertalanffy.

( )

6

( ) Langkah 3 : Menghitung waktu panjang rata-rata.

( )

Langkah 4 : Menurunkan kurva hasil tangkapan (C) yang dilinierkan yang dikonversikan ke panjang.

Persamaan di atas adalah bentuk persamaan linear dengan kemiringan (b) = -Z Untuk laju mortalitas alami (M) diduga dengan menggunakan rumus empiris Pauly (1980) in Sparre & Venema (1999) sebagai berikut:

Keterangan :

M = Mortalitas alami

L∞ = Panjang asimtotik pada persamaan pertumbuhan von Bertalanffy (mm) K = Koefisien pertumbuhan pada persamaan pertumbuhan von Bertalanffy t0 = Umur ikan pada saat panjang 0

T = Rata-rata suhu permukaan air (oC)

Pauly (1980) in Sparre & Venema (1999) menyarankan untuk memperhitungkan jenis ikan yang memiliki kebiasaan menggerombol ikan dikalikan dengan nilai 0,8 sehingga untuk spesies yang menggerombol seperti ikan tetengkek nilai dugaan menjadi 20% lebih rendah:

Laju mortalitas penangkapan (F) ditentukan dengan:

Laju eksploitasi (E) ditentukan dengan membandingkan laju mortalitas penangkapan (F) dengan laju mortalitas total (Z) (Pauly 1982 in Fadlian 2012):

Catch Per Unit Effort (CPUE)

7

Analisis biologi digunakan untuk menduga stok atau potensi sumber daya ikan, serta untuk mengetahui kondisi optimum dari tingkat upaya penangkapan. Metode yang digunakan adalah metode surplus produksi. Metode ini bertujuan untuk menentukan tingkat output optimum, yaitu suatu upaya yang dapat menghasilkan tangkapan maksimum yang lestari tanpa mempengaruhi produktivitas stok jangka panjang atau biasa disebut hasil tangkapan maksimum lestari (Maximum Sustainable Yield). Pendekatan estimasi parameter biologi menggunakan fungsi logistik dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan Schaefer,1954.

Analisis Model Bioekonomi

Model bioekonomi merupakan salah satu cara pendekatan yang paling mudah dan sederhana untuk mengetahui MSY, EMSY, MEY, EMEY, OA dan EOA. Berikut merupakan tabel perhitungan hasil tangkapan (h), upaya penangkapan (E), dan keuntungan (π) dari berbagai kondisi rezim pengelolaan. Tabel 1. Rumus perhitungan pengelolaan ikan tetengkek model statis (Fauzi 2010).

MSY MEY OA

q = koefisien kemampuan alat tangkap (kg/trip)

k = carrying capacity atau daya dukung perairan (kg/tahun) c = cost atau biaya (Rp/trip)

h = hasil tangkapan (Rp)

E = effort atau upaya penangkapan (trip) TR = total revenue atau total pemasukan TC = total cost atau total pengeluaran

8

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum PPN Karangantu

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu terletak di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Pelabuhan Perikanan Karangantu dibangun pada tahun 1975/1976 dengan luas tanah 2,5 ha. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/Org/5/1978 tanggal 25 Mei 1978 Pelabuhan Perikanan Karangantu secara resmi dioperasionalkan dan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nama Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karangantu. Seiring dengan berkembang dan meningkatnya kegiatan operasional pelabuhan, maka pada tanggal 30 Desember 2010 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.29/MEN/2010 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karangantu berganti nama dan meningkat kelasnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu (KKP, 2011).

Pada awal perkembangannya, Karangantu adalah suatu desa pantai yang secara tradisional berkembang dari suatu kelompok pemukiman yang mendiami areal lahan di muara kali Cibanten. Sejalan dengan perkembangan sejarah pemukiman nelayan, Karangantu tumbuh dan berkembang menjadi suatu pelabuhan nelayan yang cukup besar dan berperan penting sebagai pusat kegiatan perikanan yang memasok sebagian besar kebutuhan ikan di wilayah Provinsi Banten. Batasan wilayah PPN Karangantu yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Kasunyatan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Padak Gundul dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Margasaluyu (KKP, 2011).

Daerah penangkapan ikan bagi nelayan dari PPN Karangantu terletak di sekitar perairan Teluk Banten, perairan Karangantu, Pulau Panjang, Pulau Pamuyan dan sekitarnya, serta perairan sebelah barat Pulau Sumatera. Musim banyak ikan terjadi pada Bulan Juli sampai dengan Oktober, karena pada bulan tersebut biasanya terjadi angin timur. Menurut nelayan PPN Karangantu, jika terjadi angin timur biasanya sumber daya ikan di laut melimpah. Musim peralihan terjadi sekitar 3 – 4 bulan setelah angin timur, yaitu pada bulan Februari sampai dengan Juni. Musim paceklik atau sedikit ikan terjadi pada Musim Barat, yaitu bulan November sampai dengan Januari. Namun, musim-musim tersebut tidak selamanya terjadi pada bulan yang telah ditentukan.

Fasilitas yang terdapat di PPN Karangantu terdiri atas fasilitas pokok, fungsional dan penunjang. Secara umum fasilitas pokok di PPN Karangantu dalam kondisi baik, kecuali fasilitas breakwater dalam kondisi rusak. Ada dua fasilitas fungsional dalam kondisi rusak, yaitu fasilitas listrik berupa genset dan fasilitas transportasi berupa satu unit kendaraan roda dua. Fasilitas penunjang secara keseluruhan dalam kondisi baik

Analisis Pemanfaatan Optimal Sumber Daya Perikanan

9 pengelolaan sumber daya ikan dengan pendekatan surplus produksi atau Maximum Sustainable Yield/MSY dan pendekatan optimal statik Maximum Economic Yield/MEY dan Open Access/OA. Parameter biologi yang digunakan untuk melakukan analisis bioekonomi pada penelitian ini adalah hasil dari pendugaan koefisien model Gordon-Schaefer.

Komposisi Hasil Tangkapan

Ikan tetengkek (Megalaspis cordyla) merupakan salah satu ikan pelagis yang memiliki nilai ekonomis penting dan tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Ikan tetengkek ditangkap menggunakan alat tangkap bubu, bagan apung, jaring insang, jaring dogol, pancing, payang, purse seine, pancing tonda. Berdasarkan data yang diperoleh dari TPI Karangantu-Banten ikan tetengkek ditangkap dengan menggunakan alat tangkap jaring dogol, bagan apung, dan pancing. Jaring dogol memiliki ukuran mata jaring 1,5-8 inci dan dioperasikan menggunakan kapal motor berukuran 10-30 GT (Sari, 2008). Nelayan Karangantu biasa menangkap ikan tetengkek disekitar Pulau Panjang, Pulau Pamuyan dan sekitarnya. Penangkapan ikan tetengkek di Pulau Panjang terjadi pada bulan Januari sampai November. Hasil tangkapan total berdasarkan data penangkapan ikan disajikan pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Komposisi jenis ikan yang didaratkan di PPN Karangantu Sumber : PPN Karangantu 2012

Berdasarkan Gambar 4, ikan tetengkek di Perairan Teluk Banten yang didaratkan di PPN Karangantu sebanyak 0,22 % dari jumlah keseluruhan. Harga ikan tetengkek sebesar 15.000/kg dan ikan tetengkek dipasarkan dalam bentuk segar maupun olahan. Ikan tetengkek ditangkap menggunakan alat tangkap jaring dogol, bagan apung dan pancing, dari ketiga alat tangkap tersebut memiliki hasil tangkapan yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan data hasil tangkapan ikan tetengkek per bulan pada tahun 2012.

10

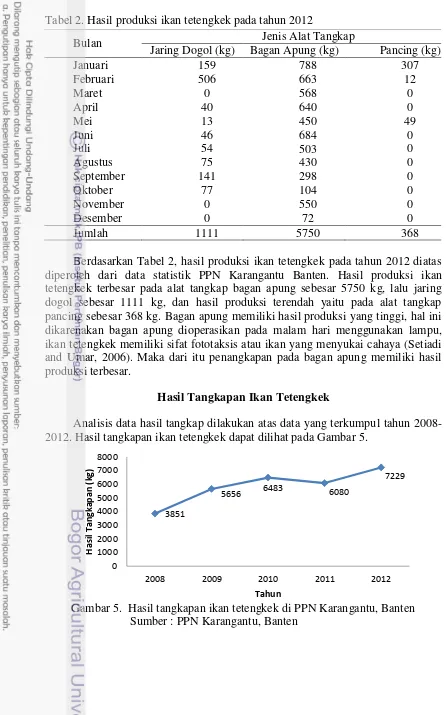

Tabel 2. Hasil produksi ikan tetengkek pada tahun 2012

Bulan Jenis Alat Tangkap

Jaring Dogol (kg) Bagan Apung (kg) Pancing (kg)

Januari 159 788 307

Berdasarkan Tabel 2, hasil produksi ikan tetengkek pada tahun 2012 diatas diperoleh dari data statistik PPN Karangantu Banten. Hasil produksi ikan tetengkek terbesar pada alat tangkap bagan apung sebesar 5750 kg, lalu jaring dogol sebesar 1111 kg, dan hasil produksi terendah yaitu pada alat tangkap pancing sebesar 368 kg. Bagan apung memiliki hasil produksi yang tinggi, hal ini dikarenakan bagan apung dioperasikan pada malam hari menggunakan lampu, ikan tetengkek memiliki sifat fototaksis atau ikan yang menyukai cahaya (Setiadi and Umar, 2006). Maka dari itu penangkapan pada bagan apung memiliki hasil produksi terbesar.

Hasil Tangkapan Ikan Tetengkek

Analisis data hasil tangkap dilakukan atas data yang terkumpul tahun 2008-2012. Hasil tangkapan ikan tetengkek dapat dilihat pada Gambar 5.

11 Berdasarkan Gambar 5, tangkapan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 7229 kg sedangkan hasil tangkapan terendah pada tahun 2008 sebesar 3851 kg. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2008 upaya penangkapan ikan tetengkek terlalu rendah sehingga ikan yang ditangkap sedikit. Ikan tetengkek merupakan ikan hasil tangkapan sampingan (by catch) karena dapat dilihat dari produksi ikan tetengkek yang sangat rendah. Adanya penangkapan hasil tangkapan sampingan dapat terjadi disinyalir menjadi salah satu sebab menurunnya stok ikan di berbagai penjuru dunia (Alverson, 1996).

Mortalitas dan Laju Eksploitasi

Mortalitas (kematian) individu ikan dalam suatu populasi ikan dapat terjadi akibat faktor alamiah (M) seperti kondisi lingkungan perairan dan juga dapat terjadi akibat faktor penangkapan (F). Mortalitas total (Z) merupakan penjumlahan dari mortalitas alami (M) dan mortalitas penangkapan (F).

Laju mortalitas alami (M) dapat dihitung dengan menggunakan rumus Pauly. Laju mortalitas total (Z) dapat diketahui dengan regresi berdasarkan data panjang yang dilinierkan. Laju mortalitas penangkapan (F) dapat diketahui dari selisih antara laju mortalitas total dan laju mortalitas alami. Hasil analisis laju mortalitas dan laju eksploitasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Laju mortalitas dan laju eksploitasi ikan tetengkek di PPN Karangantu

Parameter Nilai (per bulan)

Total

Laju Mortalitas Total (Z) 0,78

Laju Mortalitas Alami (M) 0,65

Laju Mortalitas Penangkapan (F) 0,13

Laju Eksploitasi (E) 0,16

Laju mortalitas total (Z) ikan tetengkek (Megalaspis cordyla) sebesar 0,78. Laju mortalitas alami sebesar 0,65 dan laju mortalitas tangkapan sebesar 0,13. Laju eksploitasi sebesar 0,16 hal ini dapat dinyatakan bahwa stok ikan tetengkek di perairan PPN Karangantu Banten belum mengalami over eksploitasi. Penurunan stok disebabkan oleh dua faktor, yaitu karena mortalitas tangkapan dan mortalitas alami. Mortalitas tangkapan berupa pengeksploitasian spesies. Mortalitas penangkapan disebabkan oleh kematian ikan yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan, sedangkan mortalitas alami disebabkan oleh berbagai faktor, faktor terbesar adalah predasi (King, 1995).

Upaya Penangkapan (Effort)

12

tangkap standar didasarkan pada dominan tidaknya alat tangkap tersebut digunakan di suatu daerah serta besarnya upaya penangkapan yang dilakukan. Alat tangkap yang ditetapkan sebagai alat tangkap standar mempunyai faktor daya tangkap atau fishing power indeks (FPI) = 1 (Tampubolon, 2009). Adapun nilai fishing power indeks (FPI) jenis alat tangkap lainnya dapat dihitung dengan membagi nilai catch per unit effort (CPUE alat tangkap lain) dengan CPUE alat tangkap standar.

Gambar 6. Upaya penangkapan ikan tetengkek di PPN Karangantu, Banten Sumber : PPN Karangantu, Banten

Gambar 6 terlihat bahwa effort tetengkek mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2012 merupakan effort tertinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,17 trip. Effort yang digunakan sangat rendah hal ini dikarenakan ikan tetengkek merupakan ikan hasil tangkapan sampingan di perairan teluk banten, maka dari itu perlu dilakukan pendugaan lebih lanjut mengenai jumlah effort optimum dan tangkapan maksimum lestari. Ikan tetengkek adalah hasil tangkapan sampingan di perairan Teluk Banten. Menurut Alverson (1996) menyatakan bahwa hasil tangkapan sampingan (by- catch) merupakan total dari spesies yang bukan merupakan tujuan penangkapan (incidental catch) .

Catch Per Unit Effort (CPUE)

Besaran atau nilai dari catch per unit effort (CPUE) menggambarkan atau mencerminkan tingkat produktivitas dari upaya penangkapan (effort). Setiap alat tangkap mempunyai kemampuan berbeda dalam menangkap ikan tetengkek. CPUE dapat menilai efektivitas suatu alat tangkap sehingga perlu dilakukannya standarisasi alat tangkap. Nilai CPUE semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat produktivitas alat tangkap yang digunakan semakin tinggi pula. Hasil tangkapan per satuan upaya dari ikan tetengkek ditampilkan pada Gambar 7.

13

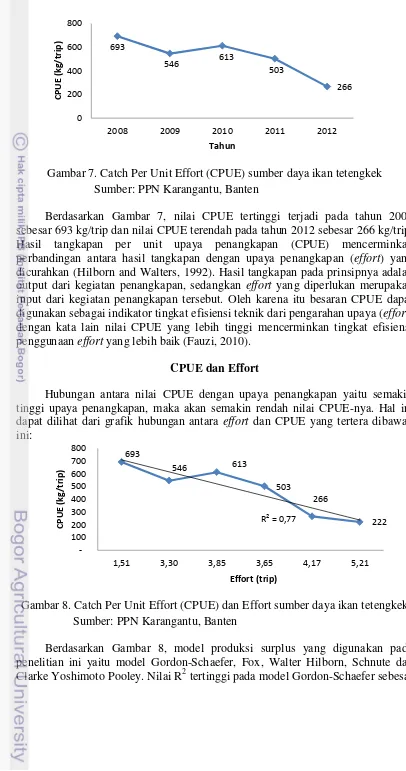

Gambar 7. Catch Per Unit Effort (CPUE) sumber daya ikan tetengkek Sumber: PPN Karangantu, Banten

Berdasarkan Gambar 7, nilai CPUE tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 693 kg/trip dan nilai CPUE terendah pada tahun 2012 sebesar 266 kg/trip. Hasil tangkapan per unit upaya penangkapan (CPUE) mencerminkan perbandingan antara hasil tangkapan dengan upaya penangkapan (effort) yang dicurahkan (Hilborn and Walters, 1992). Hasil tangkapan pada prinsipnya adalah output dari kegiatan penangkapan, sedangkan effort yang diperlukan merupakan input dari kegiatan penangkapan tersebut. Oleh karena itu besaran CPUE dapat digunakan sebagai indikator tingkat efisiensi teknik dari pengarahan upaya (effort), dengan kata lain nilai CPUE yang lebih tinggi mencerminkan tingkat efisiensi penggunaan effort yang lebih baik (Fauzi, 2010).

CPUE dan Effort

Hubungan antara nilai CPUE dengan upaya penangkapan yaitu semakin tinggi upaya penangkapan, maka akan semakin rendah nilai CPUE-nya. Hal ini dapat dilihat dari grafik hubungan antara effort dan CPUE yang tertera dibawah ini:

Gambar 8. Catch Per Unit Effort (CPUE) dan Effort sumber daya ikan tetengkek Sumber: PPN Karangantu, Banten

Berdasarkan Gambar 8, model produksi surplus yang digunakan pada penelitian ini yaitu model Gordon-Schaefer, Fox, Walter Hilborn, Schnute dan Clarke Yoshimoto Pooley. Nilai R2 tertinggi pada model Gordon-Schaefer sebesar

14

77 %. Nilai CPUE tertinggi terjadi pada effort 1,51 trip sebesar 693 kg/trip dan nilai CPUE terendah pada effort 4,17 trip sebesar 266 kg/trip. CPUE menggambarkan tingkat pemanfaatan sumber daya dan tingkat produktivitas alat tangkap yang digunakan. CPUE pada gambar 8 setiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan tetengkek belum optimal dan tingkat produktivitas alat tangkap yang digunakan rendah. Maka saran untuk rekomendasinya yaitu penggunaan effort atau upaya penangkapan yang optimal dan perlu kajian mengenai alat tangkap yang selektif untuk menangkap ikan tetengkek. Pengendalian upaya penangkapan adalah salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil tangkapan, kinerja ekonomi industri perikanan (Fauzi, 2005). Pendekatan lain yang dapat dilakukan dalam mengendalikan upaya penangkapan ikan adalah penentuan jumlah unit penangkapan ikan yang diperbolehkan melalui pengaturan perijinan. Effort yang optimal adalah effort pada pengelolaan MEY sebesar 5,21 trip dan CPUE nya sebesar 222 kg/trip. Mempertahankan ketersediaan stok sumber daya ikan secara berkelanjutan ditinjau dari sisi pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal dan kelestarian sumber daya ikan (Gulland, 1983).

Bioekonomi

Pendekatan Maximum Suistainable Yield (MSY) atau tangkapan lestari maksimum dapat diartikan sebagai tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan tanpa merusak kelestarian sumber daya (Sari et al., 2009). Selain pendekatan MSY dikenal juga pendekatan MEY (Maximum Economic Yield) atau tangkapan lestari secara ekonomi. Konsep MEY menekankan pada keuntungan maksimun namun tetap terjaga kelestarian sumber daya ikan tersebut. Pendekatan ini dikenal dengan sebutan pendekatan bioekonomi. Bioekonomi diperlukan dalam pengelolaan sumber daya perikanan karena selama ini permasalahan perikanan hanya terfokus pada maksimalisasi penangkapan dengan mengabaikan faktor produksi seperti biaya yang dipergunakan dalam melakukan penangkapan ikan (Anderson and Seijo, 2010).

15 penangkapan ikan dan keuntungan ekonomi maksimum bagi masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan suatu pendekatan yang dapat memadukan kekuatan ekonomi yang mempengaruhi penangkapan ikan dan aspek biologis sumber daya ikan. Pendekatan tersebut dikenal sebagai model bioekonomi Gordon-Schaefer, yang didasarkan pada model produksi surplus yang dikembangkan oleh Graham. Model bioekonomi Gordon-Schaefer (GS) bermanfaat untuk mengkaji aspek ekonomi dengan kendala biologi sumber daya ikan, berapa tingkat input atau faktor produksi perikanan (jumlah kapal GT, trip, dan sebagainya) yang harus dikendalikan untuk menghasilkan manfaat ekonomi maksimum. Disamping itu, model bioekonomi berguna untuk menjelaskan konsep economic overfishing dan perikanan open access (Nikijuluw, 2005).

Selain MEY, MSY dan OA, konsep rente ekonomi yang telah dikemukakan sebelumnya digunakan sebagai indikator ekonomi untuk mengukur keberlanjutan perikanan. Rente ini terjadi jika perikanan dikelola optimal, dan rente ekonomi maksimal yang dihasilkan adalah profit pada MEY. Artinya, pada rente maksimal perikanan berlangsung efisien. Analisis bioekonomi dilakukan dengan membandingkan antara produksi lestari dan produksi aktual. Estimasi produksi lestari dan produksi aktual serta kelebihan tangkapannya ini disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil perhitungan bioekonomi ikan tetengkek

Variabel MEY MSY OA Aktual

Analisis bioekonomi dilakukan untuk menentukan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan yang optimal dan berkelanjutan. Pendekatan ini menggunakan formula perhitungan pengelolaan ikan tetengkek dengan pendekatan model Schaefer. Tabel 4 diperoleh kondisi perikanan sumber daya ikan tetengkek dari ketiga alat tangkap yang digunakan di PPN Karangantu, Banten yaitu pada kondisi Maximum Sustainable Yield (MSY), kondisi Maximum Economic Yield (MEY), dan kondisi Open Access (OA).

16

tangkap dan kondisi MEY sebesar 5 unit standar alat tangkap. Kondisi effort pada rezim MSY merupakan jumah effort optimum yang dianjurkan secara biologi, dan kondisi effort pada rezim MEY merupakan jumlah effort optimum yang dianjurkan secara ekonomi.

Nilai parameter rente ekonomi (π) menunjukkan tingkat keuntungan secara ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya ikan tetengkek. Berturut-turut nilai rente ekonomi yang diperoleh pada rezim MEY yaitu sebesar Rp.31.042.861 yang merupakan rente ekonomi terbesar. Pada rezim MSY sebesar rente ekonomi sebesar Rp.30.764.896 dan diikuti Rp.0,- pada rezim OA. Tidak adanya rente ekonomi sumber daya ikan tetengkek yang diperoleh pada kondisi OA mengandung arti bahwa nelayan hanya memperoleh upah atas biaya yang dikeluarkan tanpa memperoleh keuntungan. Kondisi perikanan yang terbuka, rente ekonomi yang positif akan menimbulkan daya tarik dari armada lain untuk ikut berpartisipasi dalam perikanan. Partisipasi tersebut berupa penambahan input seperti peningkatan ukuran kapal dan penambahan tenaga kerja. Effort akan bertambah dan akan terus berlangsung sampai rente ekonomi terkuras. Tingkat input yang dibutuhkan pada kondisi open access dengan rente ekonomi yang nol jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan pada keuntungan yang maksimum

Pengelolaan pada rezim MEY yaitu meningkatkan effort dari kondisi aktual sebesar 1,04 trip, hal ini akan menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi sebesar Rp.14.868.805. Keuntungan ini akan berdampak kepada ekonomi nelayan yang optimal tanpa merusak sumber daya ikan tetengkek di alam.

Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa nilai yield, effort, dan rente dari masing-masing rezim memiliki nilai yang berbeda. Rezim pengelolaan MEY berbanding terbalik dengan rezim open access. Effort yang dibutuhkan lebih rendah daripada effort pada rezim open access namun menghasilkan rente ekonomi yang paling besar. Rezim pendekatan MSY, walaupun nilai effort lebih besar dari nilai effort pada rezim MEY, namun keuntungan yang dihasilkan lebih rendah. Kondisi aktual merupakan kondisi yang terjadi pada tahun 2012, effort aktual lebih sedikit dibandingkan dengan effort pada rezim MEY dan rezim MSY maka dapat disimpulkan ikan tetengkek belum mengalami overfishing.

Rencana Pengelolaan Perikanan di PPN Karangantu

17 Berdasarkan hasil analisis bioekonomi, saat ini kondisi aktual sumber daya ikan tetengkek di Teluk Banten belum mengalami overfishing karena dapat dilihat dari nilai effort MEY dan effort MSY lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai effort aktual, hal ini diduga ikan tetengkek belum mengalami overfishing baik secara biologi maupun ekonomi. Pengelolaan terhadap sumber daya ikan tetengkek yang berkelanjutan dapat diarahkan pada kondisi MEY (Maximum Economic Yield) dan kondisi MSY (Maximum Suistanable Yield). Pengelolaan sumber daya ikan membutuhkan pertimbangan ekonomi untuk menghindari terjadinya over exploitation dan pertimbangan biologis untuk menjaga mortalitas penangkapan agar tidak melampaui kemampuan populasi untuk bertahan serta untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan (Aziz, 1989). Berdasarkan informasi mengenai kondisi aktual dinamika stok ikan tetengkek yang diperoleh dalam penelitian ini maka diperlukan adanya strategi pengelolaan yang tepat sehingga produktivitas perikanan dapat ditingkatkan dan kelestariannya dapat terjamin. Oleh karena itu jika kebijakan pengelolaan diarahkan pada kondisi MEY dengan menekan effort sampai pada angka 5 unit standar alat tangkap, hal ini berarti bahwa effort harus dinaikkan sebanyak 1 unit standar alat tangkap. Jadi kenaikan usaha penangkapan dalam pengelolaan ikan tetengkek dapat dijadikan rencana pengelolaan ikan tetengkek agar sumber daya tetap lestari. Selain itu, dengan rencana pengelolaannya melakukan pencatatan terhadap produksi ikan tetengkek yang lebih teratur dan lebih akurat sehingga dapat diketahui dengan pasti keberadaan stok ikan tetengkek sepanjang tahun. Data urut waktu (time series) terhadap produksi ikan tetengkek yang akurat merupakan kunci keberhasilan riset yang dilakukan oleh peneliti guna merumuskan rencana pengelolaan stok ikan tetengkek yang lebih tepat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwa sumber daya ikan tetengkek di perairan teluk Banten belum mengalami overfishing baik secara biologi maupun ekonomi. Pemanfaatan sumber daya ikan tetengkek dapat dilakukan dengan menaikkan upaya penangkapan hingga titik optimum pada kondisi MEY dan melakukan pencatatan produksi ikan tetengkek yang lebih teratur dan akurat.

Saran

18

Aziz. KA. 1989. Dinamika Populasi Ikan. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Pusat Antar Universitas Ilmu Hayati. Institut Pertanian Bogor.115 hlm. Coppola and Pascoe S. 1998.A Surplus Production Model with a Nonliner

Catch-Effort Relationship.Marine Resource Economic Jurnal, Vol. 13 : 37-50. Fadlian R. 2012. Kajian stok ikan kuniran (Upeneus moluccensis, Bleeker 1855)

di Perairan Selat Sunda yang didaratkan di PPI Labuan, Banten [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Fauzi A. 2010. Ekonomi Perikanan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 79-86 Fauzi. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan. Gramedia Pustaka Utama

Jakarta. 125-127.

Fujaya, Y. 1999. Fisiologi Ikan. Rineka Cipta : Jakarta.

Gordon HS. 1954. The Ekonomi Theory of a Common Property Resource: The Fishery. Jurnal of Polytical Economy (61): 124-142.

Gulland JA. 1983. Manual of Methods for Fish Sock Assesment Part I. Fish Population Analysis, FAO Rome.

Hilborn R. ,C J. Walters. 1992. Quantitative Fisheries Stock Assessment: Choice, Dynamics, and Uncertainty. Chapman and Hall. New York. London. Kementrian Kelautan dan Perikanan. 2011. Prediksi Produksi Sumber daya

Perikanan 2012. http: //www.kkp.go.id/. [7 Oktober 2012]

King M. 1995. Fisheries Biology: Assessment and Managenet. London (GB): Marston Book Service.

Nikijuluw V.P.H. 2005. Politik Ekonomi Perikanan. PT. Fery Agung Corporation. Jakarta.

Sari DS, Firdaus M, Huda MH, Mira, dan Koeshendrajana S. 2009. Pendekatan Bioekonomi Penentuan Tingkat Pemanfaatan dan Optimasi Pengelolaan Perikananan Tangkap. Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Sari FA. 2008. Karakteristik alat penangkap ikan demersal di perairan Pantai Utara JawaBarat [skripsi]. Depertemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor, 126 hal.

Setiadi E, Umar C. 2006. Struktur dan Kebiasaan Makan Komunitas Ikan di Zona Limetik Waduk Ir.Djuanda, Jawa Barat. Jurnal. Peneliti Pusat Riset Perikanan Tangkap, Ancol-Jakarta.

19 Tampubolon. 2009. Studi Biologi Ikan Betok (Annabas testudineus BLOCH) di Rawa Banjiran Anak Sungai Mahakam, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Skripsi. Departemen Manajemen Sumber daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Widodo J , Suadi. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 252 hal.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Alat dan bahan yang digunakan selama penelitian

Lampiran 2. Hasil produksi semua jenis ikan tahun 2008-2012 Alat

Tangkap Hasil Tangkapan (kg) Total

2008 2009 2010 2011 2012

Dogol 725619 985438 1170869 922698 1069337 4873961 Bagan

apung 346547 506098 533836 450671 1068037 2905189

Pancing 27538 42954 71397 22834 7574 172297

Total 1099704 1534490 1776102 1396203 2144948 7951447 Laptop

Timbangan

Alat Tulis Kamera

20

Lampiran 3. Hasil produksi ikan tetengkek tahun 2008-2012 Alat Tangkap Hasil Tangkapan Tetengkek (kg)

Total

2008 2009 2010 2011 2012

Dogol 1047 1804 2357 1836 1111 8155

Bagan apung 2760 3712 3922 4199 5750 20343

Pancing 159 140 204 45 368 916

Total 3966 5656 6483 6080 7229 29414

Lampiran 4. Hasil proporsi dari produksi ikan tetengkek per produksi semua jenis ikan

TAHUN Proporsi DOGOL Proporsi BAGAN Proporsi PANCING

2008 0,0014 1,5107 0,0058

2009 0,0018 3,3025 0,0033

2010 0,0020 4,7447 0,0029

2011 0,0020 3,6533 0,0020

2012 0,0010 4,1694 0,0486

Lampiran 5. Hasil upaya tangkapan (effort) yang sudah di proporsional

TAHUN Proporsi DOGOL Proporsi BAGAN Proporsi PANCING

2008 1,51 24 0,98

2009 3,30 27,23 0,46

2010 4,74 28,81 0,41

2011 3,65 39,12 0,09

2012 4,17 34,53 2,19

Lampiran 6. Hasil tangkapan dan upaya penangkapan

Tahun Dogol Bagan Apung Pancing

y f y f y f

2008 1047 1,51 2760 24,00 159 0,98

2009 1804 3,30 3712 27,23 140 0,46

2010 2357 4,74 3922 28,81 204 0,41

2011 1836 3,65 4199 39,12 45 0,09

2012 1111 4,17 2472 14,06 368 2,19

Lampiran 7. Hasil standarisasi ketiga alat tangkap

Alat tangkap C F CPUE FPI

DOGOL 8155 17,38 469 1,00

PANCING 916 4,12 222 0,47

21

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Serang pada tanggal 7 Oktober 1990 sebagai anak kedua dari pasangan Siswanto dan Nursiwayati. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara yaitu Fachrizal Achmad Sumardjo dan Devi Cahyaningsih. Pendidikan formal pernah dijalani penulis berawal dari TK Aisyiyah (1995-1997), SDN Ciracas Serang (1997-2003), SMPN 2 Serang (2003-2006), SMAN 1 Kramatwatu (2006-2009). Pada tahun 2009 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur PMDK, kemudian diterima di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Imu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Selain mengikuti perkuliahan, penulis berkesempatan menjadi Asisten Mata Kuliah Ikhtiologi (2011/2012). Penulis juga aktif di organisasi kemahasiswaan Himpunan Profesi Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan (HIMASPER) sebagai anggota divisi Kewirausahaan (2011/2012), sekretaris divisi Sport, Art and Academic (SPARTA) (2011/2012) dan anggota HIMASUPERINDO (2011/2012), serta turut aktif mengikuti seminar maupun berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan di lingkungan kampus IPB.