i

ANALISIS KESALAHAN MENULIS AKSARA JAWA

BERBASIS KTSP PADA SISWA KELAS V SDN

SE-KECAMATAN KALIWUNGU

KABUPATEN KUDUS

SKRIPSI

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

KURNIA RATNA SAPUTRI 1401412324

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

v

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Aksara Jawa adalah kekayaan budaya Nusantara yang tinggi nilainya dan tentu

kita tidak ingin pusaka Nusantara ini hilang begitu saja”. - Suryadipura

PERSEMBAHAN

Bapak Ratam dan Ibu Sunarsih tercinta yang senantiasa memberikan do’a

vi

rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kesalahan Menulis Aksara Jawa Berbasis KTSP pada Siswa Kelas V SDN

se-Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus” dengan baik.

Keberhasilan dalam menulis skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan belajar di Unnes kepada peneliti,

2. Prof. Dr. Fakhruddin M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Unviersitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian dan persetujuan pengesahan skripsi ini,

3. Drs. Isa Ansori, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan khsususnya dalam kemudahan kepada penulis untuk menyusun skripsi,

4. Dra. Nuraeni Abbas, M.Pd., pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, kesabaran dan ketulusan dalam memberi petunjuk dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini,

5. Dra. Sumilah, S.Pd., pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, kesabaran dan ketulusan dalam memberi petunjuk dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini,

6. Drs. Sukardi, S.Pd., M.Pd., penguji utama yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, kesabaran dan ketulusan dalam memberi petunjuk dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini,

7. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi belajar kepada penulis, sehingga membuka cakrawala berpikir penulis, dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,

8. Kepala SD N 01 Papringan, Kepala SD N 02 Sidorekso, Kepala SD N 03 Mijen, Kepala SD N 03 Blimbing Kidul yang telah memberikan izin penelitian dan bantuan kepada penulis.

vii

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta keselamatan dan kebahagian kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi perkembangan ilmu bahasa di Indonesia. Amin.

Semarang, 18 Agustus 2016 Penulis,

viii

PERSETUJUAN BIMBINGAN ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

PERNYATAAN ... iv

DAFTAR LAMPIRAN ... xvii

ABSTRAK ... xviii

BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang ... 1

1.2Fokus Penelitian ... 6

1.3Rumusan Masalah ... 7

1.4Tujuan Penelitian ... 7

1.5Manfaat Penelitian ... 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1Kajian Teori 2.1.1 Pembelajaran ... 9

2.1.1.1 Pengertian Pembelajaran ... 9

2.1.1.2 Ciri-ciri Pembelajaran ... 9

2.1.1.3 Unsur-unsur Pembelajaran ... 10

ix

2.1.1.7Jenis-jenis Belajar ... 24

2.1.2 Bahasa ... 26

2.1.2.1 Pengertian Bahasa ... 26

2.1.2.2 Bahasa Jawa ... 27

2.1.3 Analisis Kesalahan Bahasa ... 30

2.1.3.1 Pengertian Analisis Kesalahan Bahasa ... 30

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Analisis Kesalahan Bahasa ... 30

2.1.3.3 Metode Analisis Kesalahan Bahasa ... 31

2.1.4 Menulis ... 32

2.1.4.1 Pengertian Menulis ... 32

2.1.4.2 Tujuan Pembelajaran Menulis... 33

2.1.4.3 Pengertian Menulis Aksara Jawa ... 35

2.1.4.4 Morfologi ... 35

2.1.5 Perangkat Aksara Jawa dan Kaidah Penulisannya ... 38

2.1.5.1 Aksara Jawa ... 38

2.1.5.2 Aksara Carakan (Dentawyanjana) ... 39

2.1.5.3 Pasangan ... 41

2.1.5.4 Tanda Baca ... 41

2.1.5.5 Sandhangan ... 43

2.1.5.6 Kaidah Penulisan ... 47

2.1.6 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ... 54

2.1.6.1 Pengertian Kurikulum ... 54

x

2.1.6.5 Landasan Pengembangan KTSP ... 57

2.1.6.6 Karakteristik KTSP ... 58

2.1.6.7 Kurikulum KTSP dalam Bahasa Jawa ... 58

2.2 Kajian Empiris ... 59

2.3 Kerangka Berpikir ... 61

BAB III METODE PENELITIAN 3.1Jenis Penelitian ... 63

3.2Prosedur Penelitian... 64

3.3Lokasi Dan Waktu Penelitian ... 64

3.3.1 Lokasi Penelitian ... 64

3.3.2 Waktu Penelitian ... 65

3.3.2.1Tahap Awal ... 65

3.3.2.2Tahap Pelaksanaan ... 65

3.3.2.3Tahap Akhir ... 65

3.4Populasi dan Sampel ... 66

3.4.1 Populasi Penelitian ... 66

3.4.2 Sampel Penelitian ... 67

3.5Data dan Sumber Data ... 68

3.6Teknik Pengumpulan Data ... 69

3.6.1 Teknik Tes ... 69

3.6.2 Teknik Non Tes ... 69

3.7Instrumen Penelitian... 70

xi

3.8Teknik Analisis Data ... 74

3.8.1 Pengumpulan Data (Data Collection) ... 75

3.8.2 Reduksi Data (Data Reduction) ... 76

3.8.3 Penyajian Data (Data Display) ... 76

3.8.4 Conclusions Drawing ... 77

3.9Rencana Pengujian Keabsahan Data ... 77

3.9.1 Triangulasi... 77

3.9.2 Member Check ... 77

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1Hasil Penelitian ... 79

4.1.1 Gambaran Kesalahan Menulis Aksara Jawa ... 79

4.1.2 Reduksi Data ... 81

4.1.3 Penyajian Data ... 81

4.1.3.1Kesalahan Aksara Carakan ... 82

4.1.3.1.1 Kesalahan siswa dalam membedakan huruf da dengan na ... 83

4.1.3.1.2 Kesalahan siswa dalam membedakan huruf nga dengan nya ... 83

4.1.3.1.3 Kesalahan siswa dalam membedakan huruf ba dengan nga ... 84

4.1.3.1.4 Kesalahan siswa dalam membedakan huruf nya dengan ya ... 85

4.1.3.1.5 Kesalahan siswa dalam membedakan huruf ha dengan la ... 85

4.1.3.1.6 Kesalahan siswa dalam membedakan huruf da dengan dha ... 86

4.1.3.1.7 Kesalahan siswa pada beberapa huruf yang tidak ditulis dalam kalimat ... 86

xii

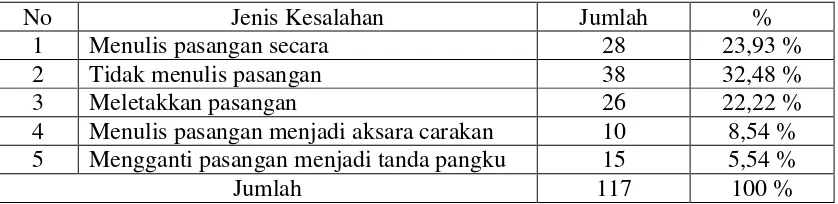

4.1.3.2Kesalahan Pasangan ... 88

4.1.3.2.1 Kesalahan siswa dalam menulis pasangan secara ganda ... 88

4.1.3.2.2 Kesalahan siswa tidak menulis pasangan pada kalimat ... 89

4.1.3.2.3 Kesalahan siswa dalam meletakkan pasangan ... 89

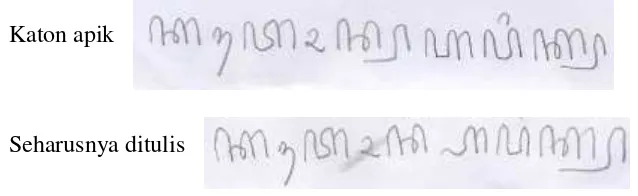

4.1.3.2.4 Kesalahan siswa dalam menulis pasangan dengan aksara carakan ... 90

4.1.3.2.5 Kesalahan siswa tidak menulis pasangan tetapi diganti dengan tanda pangku ... 91

4.1.3.3Kesalahan Sandhangan... 91

4.1.3.3.1 Kesalahan siswa membedakan taling dan pepet ... 92

4.1.3.3.2 Kesalahan siswa membedakan pepet dan wulu ... 92

4.1.3.3.3 Kesalahan siswa tidak menuliskan sandhangan ... 93

4.1.3.3.4 Kesalahan siswa tidak menulis pangku dibelakang kalimat ... 93

4.1.3.3.5 Kesalahan siswa dalam meletakkan taling tarung ... 93

4.1.3.3.6 Kesalahan siswa dalam meletakkan taling ... 94

4.1.3.3.7 Kesalahan siswa dalam membedakan wulu dan suku ... 94

4.1.3.4Kesalahan Penulisan Tanda Baca... 95

4.1.3.4.1 Kesalahan siswa tidak menuliskan pada adeg-adeg ... 95

4.1.3.4.2 Kesalahan siswa tidak menuliskan pada lungsi ... 95

4.1.3.5Faktor Penyebab ... 96

4.1.3.5.1 Siswa belum hafal huruf jawa ... 96

4.1.3.5.2 Siswa belum bisa menerapkan kaidah penulisan huruf jawa ... 97

4.1.3.5.3 Siswa kurang latihan menulis huruf jawa ... 98

xiii

4.1.5.1Uji Kredibilitas Data ... 99

4.1.5.2Uji Tranferability ... 100

4.1.5.3Uji Dependability ... 100

4.1.5.4Uji Confirmability ... 100

4.2Pembahasan ... 101

4.2.1 Kesalahan Penulisan Aksara Jawa ... 101

4.2.1.1Kesalahan Penulisan Aksara Carakan ... 101

4.2.1.2Kesalahan Penulisan Pasangan ... 103

4.2.1.3Kesalahan Penulisan Sandhangan ... 104

4.2.1.4Kesalahan Penulisan Tanda Baca... 106

4.2.2 Penyebab Kesalahan Penulisan Aksara Jawa ... 106

4.3Implikasi Hasil Penelitian ... 109

4.3.1 Implikasi Teoritis ... 110

4.3.2 Implikasi Praktis ... 110

4.3.3 Implikasi Pedagogis ... 110

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1Simpulan ... 112

5.2Saran ... 114

xiv

xv

Tabel 2.1 Aksara Carakan ... 40

Tabel 2.2 Tanda Baca ... 43

Tabel 2.3 Sandhangan ... 44

Tabel 2.4 Kaidah Penulisan... 50

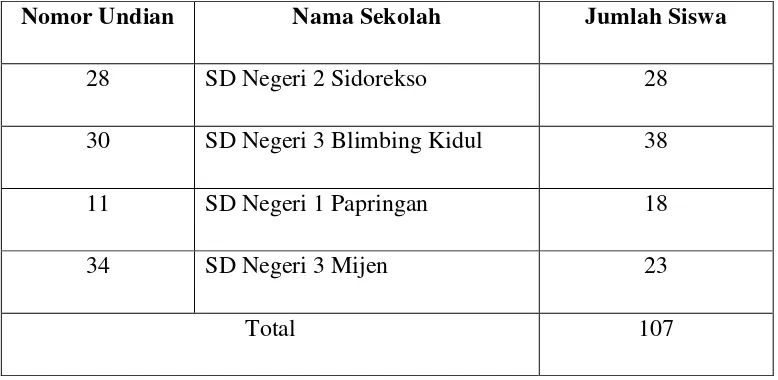

Tabel 3.1 Daftar Sekolah... 66

Tabel 3.2 Daftar Sekolah dan Jumlah Siswa ... 68

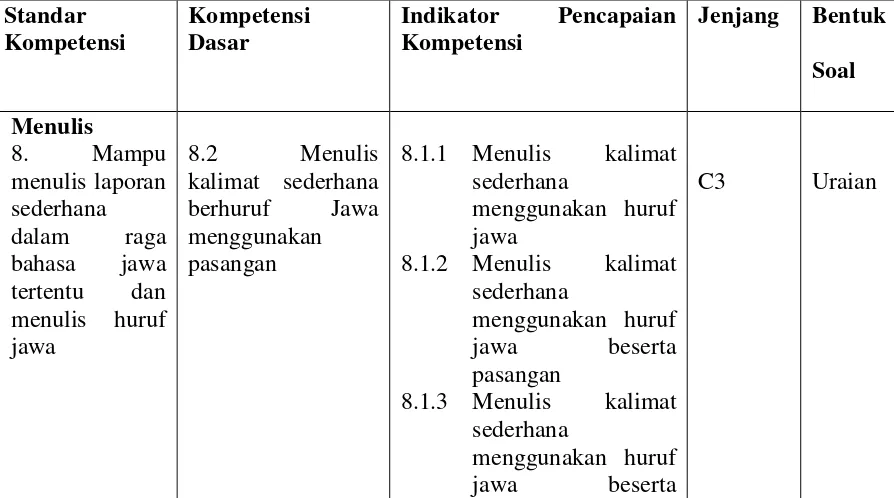

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Tes ... 71

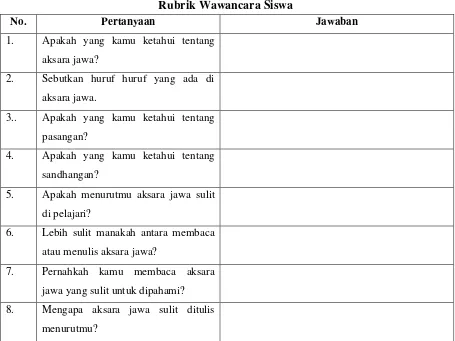

Tabel 3.4 Pedoman Wawancara Guru ... 72

Tabel 3.5 Pedoman Wawancara Siswa ... 73

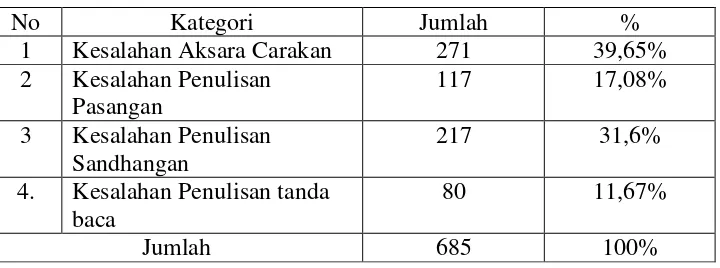

Tabel 4.1 Daftar Kesalahan Menulis Aksara Jawa ... 82

Tabel 4.2 Presentase Kesalahan MenulisAksara Carakan ... 82

Tabel 4.3 Presentase Kesalahan Menulis Pasangan ... 88

xvi

Lampiran 2. Subjek Penelitian ... 119

Lampiran 3. Kisi-Kisi... 122

Lampiran 4. Tes Menulis Aksara Jawa ... 123

Lampiran 5. Pedoman Penilaian ... 124

Lampiran 6. Rubrik Penilaian Menulis Aksara Jawa ... 127

Lampiran 7. Lembar Hasil Penelitian ... 128

Lampiran 8. Pedoman Wawancara ... 130

Lampiran 9. Surat Keterangan ... 132

xvii

KTSP Pada Siswa Kelas V SD se-Kec. Kaliwungu Kab.Kudus. Skripsi. Pembimbing Dra. Nuraeni Abbas, M.Pd. Dra. Sumilah, M.Pd. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 144 halaman.

Pelajaran bahasa Jawa khususnya materi aksara jawa dinilai kurang diminati oleh siswa. Upaya pemerintah dengan memasukkan aksara Jawa dalam materi ajar pada mata pelajaran bahasa Jawa pun kurang disambut baik. Minat siswa dalam mempelajari aksara Jawa belum sepenuhnya terbangun. Mereka menganggap bahasa jawa sebagai pelajaran yang sulit dan pelajaran yang tidak mereka sukai, khususnya pada bab menulis Aksara Jawa. Mereka tidak bisa, tidak tertarik, dan merasa malas apabila diminta untuk belajar Aksara Jawa. Permasalahan yang dibahas padapenelitian ini yaitu : 1) Bagaimana kesalahan penulisan aksara jawa pada siswa kelas V SD Se-Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus ? 2)Apa saja penyebab kesalahan penulisan aksara jawa pada siswa kelas V SD Se-Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus ?. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Mendeskripsikan kesalahan menulis aksara jawa pada siswa kelas V 2) Menemukan faktor penyebab kesalahan menulis aksara jawa pada kelas V.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan lokasi SD se-Kec. Kaliwungu Kab.Kudus. Teknik penelitian yang digunakan yaitu: Tes, wawancara , dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan menulis aksara jawa yang dibuat oleh siswa masih banyak dan beragam bentuknya. Mulai dari kesalahan penulisan aksara carakan, pasangan dan sandhangan. Faktor penyebab kesalahan menulis aksara jawac pada siswa yaitu : siswa belum hafal huruf jawa, siswa belum bisa menerapkan kaidah penulisan huruf jawa, siswa kurang latihan menulis huruf jawa dan siswa kurang tertarik mempelajari huruf jawa

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam mengerjakan soal dalam materi Aksara Jawa banyak terjadi kesalahan. Hampir seluruh siswa melakukan kesalahan dalam menulis aksara jawa. Disarankan guru hendaknya menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran bahasa Jawa, khususnta pada materi menulis Aksara Jawa, agar siswa lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bervariatif.

1

1.1

LATAR BELAKANG MASALAH

Bahasa Jawa adalah mata pelajaran muatan lokal wajib di Jawa Tengah, khusunya di kabupaten Kudus. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 tanggal 27 Januari 2010 bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Tengah, terutama dalam upaya penanaman nilai-nilai budi pekerti dan penguasaan Bahasa Jawa bagi siswa SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/SMK/MA Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan dan diberlakukan Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa. Hal ini akan lebih membantu melestarikan bahasa jawa sebagai budaya dari Provinsi Jawa Tengah mulai pada anak usia dini.

Keterampilan berbahasa mencakup empat komponen dasar, yaitu: aspek mendengarkan, aspek berbicara, aspek membaca dan aspek menulis (Tarigan, 2008:1). Begitu pula diterapkan dalam pelajaran bahasa jawa. Pada kompetensi menulis, diantaranya siswa harus dapat menuliskan aksara jawa, sehingga siswa perlu memahami bahasa jawa dan mengenal aksara jawa.

dengan tepat dan benar khususnya pada siswa kelas V. Hal ini sesuai pada Peraturan Gubernur tahun 2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa) untuk jenjang pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/SMK/MA Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Tengah.

Hardiati dalam Mulyana (2008: 243) aksara merupakan suatu hasil budaya yang menmpunyai arti penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Sejak dikenalnya aksara, manusia seolah-olah terlepas dari keterikatan antara batas waktu dan tempat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Melalui teks tertulis, dapat diungkapkan pikiran dan gagasan manusia dalam segala bidang kehidupan, baik ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial maupun agama sehingga menjadi catatan penting yang dapat dipelajari untuk mengenal tingkat peradaban suatu bangsa.

Suku bangsa jawa diperkirakan sudah memiliki tradisi tulis sejak tahun 700 M. Tradisi tulis ini semakin berkembang, dan akhirnya menghasilkan aksara jawa yang sekarang ini dikenal dengan Carakan. Seperti juga dengan aksara-aksara daerah, keberadaan aksara jawa semakin tergusur, seiring dengan berkurangnaya penggunaan Bahasa Jawa sebagai media komunukasi (Mulyana, 200:244).

dengan aksara jawa. Aksara jawa dipakai dalam berbagai teks berbahasa jawa dan beberapa bahasa lain.

Menurut Darasuprapta (1996:5) perangkat/ karakter huruf jawa tersebut yaitu dentawyanjana (alphabet huruf jawa), pasangan, sandhangan, pada,, angka, aksara murda, rekan dan swara. Penulisan aksara jawa tidak menggunakan spasi antara kata dengan kata. Dentawyanjana (alphabet huruf jawa) berjumlah 20 buah, pasangan berjumlah 20 buah sesuai dengan dentawyanjana. Sandhangan ada empat jenis yaitu 1) sandhangan swara (5 buah) 2) sandhangan wyanjana (3 buah) 3) sandhangan panyijeg wanda (3 buah) 4) sandhangan pangkon (paten). Pada tanda baca di dalam aksara jawa tidak sama banyaknya dengan tanda baca huruf latin, selain itu tidak terdapat tanda hubung (-) mengingat aksara jawa ditulis tanpa spasi juga tidak terdapat tanda Tanya (?) dan tanda seru (!).

merasa bahwa menulis Aksara Jawa merupakan pelajaran yang menakutkan dan rumit. Sebenarnya, apabila sudah bisa menulis Aksara Jawa siswa akan merasa senang karena Aksara Jawa merupakan suatu tulisan yang indah dan memiliki makna.mempelajari bahasa jawa, khususnya dalam materi aksara jawa.

Fakta yang ada pada siswa kelas V SD N 02 Sidorekso Kabupaten Kudus banyak yang mengalami kesulitan belajar menulis aksara jawa. Hasil ulangan pada materi tentang aksara jawa menunjukkan bahwa mayoritas siswa dalam menjawab soal tentang aksara jawa kurang tepat. Dalam pembelajaran sehari-hari, guru sudah memberikan penjelasan tentang aksara jawa. Namun, tetap saja siswa masih tidak dapat mengerjakan soal latihan. Penyebab masalah ini adalah siswa kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa apalagi dalam menulis aksara jawa. Siswa cenderung merasa bosan, padahal bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang harus dilestarikan. Keadaan tersebut menjadikan siswa sulit untuk memahami, menghafal bahkan menulis aksara jawa.

kaidah kebahasaan yang benar atau dapat juga dikarenakan faktor lain. Sebagai contoh karena siswa tidak terbiasa menulis aksara Jawa, tidak terbiasa membaca wacana beraksara Jawa. Kesalahan berbahasa dalam tulisan akan menyebabkan timbulnya kesulitan memahami isi, bahkan dapat menyebabkan salah tafsir. Hal ini menjadi dasar dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis kesalahan menulis aksara Jawa yang dilakukan siswa kelas V SD Se-Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Analisis kesalahan menulis aksara jawa merupakan kegiatan pengkajian segala aspek kesalahan menulis itu sendiri. Tujuan analisis kesalahan menulis aksara jawa yaitu sebagai umpan balik dalam pelestarian bahasa jawa.Penelitian mengenai analisis kesalahan menulis aksara jawa ini dilakukan berdasarkan beberapa penilitian yang mendukung. Salah satunya penelitian yang berjudul “Analisis Kesalahan Menulis Aksara Jawa pada Siswa Kelas XI

Kebumen Tahun Pelajaran 2013/2014 yaitu sebanyak 84,84% dikategorikan baik.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Homsatun dengan judul penelitian “Analisis Kesalahan Menulis Aksara Jawa Siswa Kelas VIII SMP Negeri Se-Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun Ajaran

2013/2014” dalam Jurnal Bahasa Jawa Vol 06 No 01 April 2015 menunjukan bahwa Kesalahan penulisan pasangan yaitu sebanyak 349 (16,00%), Kesalahan penulisan sandhangan yaitu sebanyak 600 ( 20,60%), Kesalahan penulisan Aksara Swara yaitu sebanyak 670 (23,00%), dan Kesalahan penulisan Tanda Baca yaitu sebanyak 588 ( 20,19 %). Hasil komulatif analisis Kesalahan Menulis Aksara Jawa Siswa Kelas VIII SMP Negeri Se-Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun Pembelajaran 2013/2014 yaitu sebanyak 20,21 % dikategorikan baik.

Hasil tulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam mencari solusi untuk mengatasi terjadinya kesalahan penulisan aksara jawa. Maka dari pemikiran di atas dilakukan suatu penelitian untuk menganalisis kesalahan yang terjadi pada penulisan aksara jawa kelas V dan juga penyebab dari analisis tersebut dengan judul, “Analisis Kesalahan Menulis Aksara Jawa

Berbasis KTSP pada kelas V Kelas V SDN se-Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan guru kelas, maka situasi sosial yang ditetapkan sebagai tempat penelitian adalah SDN Se-Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Fokus penelitian diarahkan pada: 1. Kesalahan menulis aksara jawa

2. Faktor penyebab kesalahan menulis aksara jawa

1.3RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesalahan penulisan aksara jawa pada siswa kelas V SD Se-Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?

2. Apa saja penyebab kesalahan penulisan aksara jawa pada siswa kelas V SD Se-Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?

1.4TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah menemukan kesalahan menulis aksara jawa dan faktor penyebabnya. Namun, secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

Penelitian yang baik harus memberi manfaat kepada siapa saja. Apabila tujuan penelitian dapat tercapai, maka dapat diperoleh manfaat hasil penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai kesalahan menulis khususnya pada bahasa jawa yaitu menulis aksara jawa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi: a. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi tentang pentingnya keterampilan menulis yang tepat dan benar sehingga dapat meningkatkan kemampuan menulis aksara jawa dan melestarikan budaya jawa.

b. Bagi Guru

Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman guru dalam memotivasi anak agar memiliki kemampuan berbahasa khususnya dalam keterampilan menulis sehingga memiliki kreativitas yang tinggi.

c. Bagi Peneliti Lain

9

2.1

KAJIAN TEORI

2.1.1 Pembelajaran

2.1.1.1Pengertian Pembelajaran

Pendidikan, latihan, pembelajaran, teknologi pendidikan, istilah-istilah tersebut masing-masing memiliki pengertiannya sendiri-sendiri, berbeda tetapi berhubungan erat. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, dan kapur, fotografi, slide, dan film, audio, dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian, dan sebagainya (Hamalik, 2015: 55-57).

2.1.1.2Ciri-Ciri Pembelajaran

1. Rencana, ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedur yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana khusus.

2. Kesalingtergantungan (interdependence), antara unsur-unsur sistem pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial, dan masing-masing memberikan sumbangan kepada sistem pembelajaran.

3. Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan sistem menuntun proses merancang sistem, tujuan utama sistem pembelajaran agar peserta didik belajar.

2.1.1.3Unsur-Unsur Pembelajaran

Unsur-unsur minimal yang harus ada dalam sistem pembelajaran adalah seorang peserta didik.

1. Unsur Dinamis Pembelajaran pada Diri Guru a. Motivasi membelajarkan peserta didik

Guru harus memiliki motivasi untuk membelajarkan peserta didik. Motivasi itu sebaiknya timbul dari kesadaran yang tinggi untuk mendidik peserta didik menjadi warga Negara yang baik.

b. Kondisi guru siap membelajarkan peserta didik

Guru perlu memiliki kemampuan dalam proses pembelajaran, di samping kemampuan kepribadian dan kemampuan kemasyarakatan.

a. Motivasi belajar menuntut sikap tanggap dan pihak guru serta kemampuan untuk mendorong motivasi dengan berbagai upaya pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang dapat digunakan oleh guru dalam rangka memotivasi peserta didik agar belajar, ialah: 1) Prinsip kebermaknaan, peserta didik termotivasi untuk

mempelajari hal-hal yang bermakna baginya.

2) Prasyarat, peserta didik lebih suka mempelajari sesuatu yang baru jika dia memiliki pengalaman prasyarat (prerekuisit). 3) Model, peserta didik lebih suka memperoleh tingkah laku baru

bila disajikan dengan suatu model perilaku yang dapat diamati dan ditiru.

4) Komunikasi terbuka, peserta didik lebih suka belajar bila penyajian ditata agar supaya pesan-pesan guru terbuka terhadap pendapat peserta didik.

5) Daya tarik, peserta didik lebih suka belajar bila perhatiannya tertarik oleh penyajian yang menyenangkan/menarik.

6) Aktif dalam latihan, peserta didik lebih senang belajar bila dia dapat berperan aktif dalam latihan/praktik dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran.

8) Tekanan instruksional, peserta didik lebih suka belajar bila tekanan /kewajiban dalam pengajaran dimulai dari yang kuat tetapi lambat laun semakin lemah.

9) Keadaan yang menyenangkan, peserta didik lebih suka belajar terus bila kondisi-kondisi pembelajaran menyenangkan baginya. b. Sumber-sumber yang digunakan sebagai bahan belajar terdapat

pada:

1) Buku pelajaran yang sengaja disiapkan dan berkenaan dengan mata ajaran tertentu.

2) Pribadi guru sendiri pada dasarnya merupakan sumber tak tertulis dan sangat penting serta sangat kaya dan luas, yang perlu dimanfaatkan secara maksimal.

3) Sumber masyarakat, juga merupakan sumber yang paling kaya bagi bahan belajar peserta didik (Hamalik 2015: 65-66).

c. Pengadaan alat-alat bantu belajar dilakukan oleh guru, peserta didik sendiri dan bantuan orang tua. Namun, harus dipertimbangkan kesesuaian alat bantu belajar itu dengan tujuan belajar, kemampuan peserta didik sendiri, bahan yang dipelajari, dan ketersediannya di sekolah.

1) Sikap guru sendiri terhadap pembelajaran di kelas. Guru diharapkan bersikap menunjang, membantu, adil, dan terbuka dalam kelas.

2) Perlu adanya kesadaran yang tinggi di kalangan peserta didik untuk membina disiplin dan tata tertib yang baik dalam kelas. 3) Guru dan peserta didik berupaya menciptakan hubungan dan

kerjasama yang serasi, selaras dan seimbang dalam kelas, yang dijiwai oleh rasa kekeluargaan dan kebersamaan.

e. Subjek belajar yang berada dalam kondisi kurang mantap perlu diberikan binaan (Hamalik, 2015: 66-70).

2.1.1.4Pengertian Belajar

Untuk memperoleh pengertian yang objektif tentang belajar terutama belajar di sekolah, perlu dirumuskan secara jelas pengertian belajar.Pengertian belajar sudah banyak dikemukakan oleh para ahli psikologi termasuk ahli psikologi pendidikan.

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. “Belajar

ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.

mengingat akan tetapi lebih luas daripada itu yakni mengalami dan menghasilkan suatu perubahan kelakuan. Kemudian menurut Djamarah (2011: 13), belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.

Menurut Slameto (2013:2-5) ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar, antara lain:

1. Perubahan terjadi secara sadar.

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. 3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif.

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah.

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku (Slameto, 2013: 2). 2.1.1.5Teori Belajar

1. Teori Gestalt

Teori ini dikemukakan oleh Koffka dan Kohler dari Jerman, yang sekarang menjadi tenar di seluruh dunia. Hukum yang berlaku pada pengamatan adalah sama dengan hukum dalam belajar, yaitu:

a. Gestalt mempunyai sesuatu yang melebihi jumlah unsur-unsurnya. b. Gestalt timbul lebih dahulu daripada bagian-bagiannya.

dihadapi.Belajar yang penting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh insight.

Prinsip belajar menurut teori Gestalt:

a. Belajar berdasarkan keseluruhan, orang berusaha menghubungkan suatu pelajaran dengan pelajaran yang lain sebanyak mungkin. Mata pelajaran yang bulat lebih mudah dimengerti daripada bagian-bagiannya.

b. Belajar adalah suatu proses perkembangan, anak-anak baru dapat mempelajari dan merencanakan bila ia telah matang untuk menerima bahan pelajaran itu.

c. Peserta didik sebagai organisme keseluruhan, peserta didik tak hanya inteleknya saja, tetapi juga emosional dan jasmaniahnya.Dalam pengajaran modern guru di samping mengajar, juga mendidik untuk membentuk pribadi peserta didik.

d. Terjadi transfer, belajar pada pokoknya yang terpenting pada penyesuaian pertama ialah memperoleh response yang tepat.

e. Belajar adalah reorganisasi pengalaman, pengalaman adalah suatu interaksi antara seseorang dengan lingkungannya.Peserta didik mengadakan analisis reorganisasi pengalamannya.

g. Belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan dan tujuan peserta didik. Hal itu terjadi bila banyak berhubungan dengan apa yang diperlukan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah progresif, peserta didik diajak membicarakan tentang proyek/unit agar tahu tujuan yang akan dicapai dan yakin akan manfaatnya.

h. Belajar berlangsung terus-menerus, peserta didik memperoleh pengetahuan tak hanya di sekolah, tetapi juga di luar sekolah (Slameto, 2010:9).

2. Teori Belajar Menurut J. Bruner

Menurut Bruner belajar tidak untuk mrngubah tingkah laku seseorang, tetapi untuk mengubah kurikulum sekolah menjadi sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat belajar lebih banyak dan mudah. Di dalam proses belajar Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap peserta didik, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk meningkatkan proses belajar perlu lingkungan yang dinamakan “discovery

learning environment”, ialah lingkungan di mana siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui.

Dalam lingkungan banyakhal yang dapat dipelajari peserta didik,hal mana dapat digolongkan menjadi:

b. Iconic = seperti mengenal jalan yang menuju ke pasar, mengingat di mana bukunya yangpenting diletakkan.

c. Symbolic = seperti menggunakan kata-kata, menggunakan formula.

Dalam belajar guru perlu memperhatikan 4 hal berikut ini:

a. Mengusahakan agar setiap peserta didik berpartisipasi aktif, minatnya perlu ditingkatkan, kemudian perlu dibimbing untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Menganalisis struktur materi yang akan diajarkan, dan juga perlu disajikan secara sederhana sehingga mudah dimengerti oleh peserta didik.

c. Menganalisis sequence. Guru mengajar, berarti mebimbing peserta didik melalui urutan pernyataan-pernyataan dari suatu masalah, sehingga peserta didik memperolrh pengertian dan dapat men-transfer apa yang sedang dipelajari.

d. Memberi reinforcementdan umpan balik (feed-back). Penguatan yang optimal terjadi pada waktu peserta didik mengetahui bahwa “ia

menemukan jawab”nya (Slameto, 2010:11).

3. Teori Belajar dari Piaget

Pendapat Piaget mengenai perkembangan proses belajar pada anak-anak adalah sebagai berikut:

a. Anak mempunyai struktur mental yang berbeda dengan orang dewasa. b. Perkembangan mental pada anak melalui tahap-tahap tertentu,

c. Walaupun berlangsungnya tahap-tahap perkembangan itu melalui suatu urutan tertentu, tetapi jangka waktu untuk berlatih dari suatu tahap ke tahap yang lain tidaklah selalu sama pada setiap anak.

d. Perkembangan mental anak dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu: 1) Kemasakan

2) Pengalaman 3) Interaksi sosial

4) Equilibration (proses dari ketiga faktor tersebut bersama-sama untuk membangun dan memperbaiki struktur mental).

e. Ada 3 tahap perkembangan, yaitu: 1) Berpikir secara intuitif ± 4 tahun. 2) Beroperasi secara konkret ± 7 tahun.

3) Beroperasi secara formal ± 11 tahun (Slameto, 2010:12). 4. Teori dari R. Gagne

Terhadap masalah belajar, Gagne memberikan dua definisi, yaitu: a. Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku.

b. Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi.

Tugas pertama yang dilakukan anak ialah meneruskan “sosialisasi”

yang menyatakan keadaan sekelilingnya, seperti gambar, huruf, angka, diagram, dan sebagainya.

Gagne mengatakan pula bahwa segala sesuatu yang dipelajari oleh manusia dapat dibagi menjadi 5 kategori, yang disebut yaitu:

a. Keterampilan motoris (motor skill). b. Informasi verbal.

c. Kemampuan intelektual. d. Strategi kognitif.

e. Sikap (Slameto, 2010:13).

5. Purposeful Learning

Purposeful learning adalah belajar yang dilakukan dengan sadar untuk

mencapai tujuan dan yang:

a. Dilakukan peserta didik tanpa perintah atau bimbingan orang lain. b. Dilakukan peserta didik dengan bimbingan orang lain di dalam situasi

belajar-mengajar di sekolah (Slameto, 2010:15).

6. Belajar dengan Jalan Mengamati dan Meniru (Observation

Learning and Imitation)

Menurut Bandura dan Walters, tingkah laku baru dikuasai ataudipelajari mula-mula dengan mengamati dan meniru suatu model/contoh/teladan.

a. Model yang Ditiru

1) Kehidupan yang nyata 2) Simbolik

3) Representasional b. Pengaruh Meniru

Menurut Bandura dan Walters, penguasaan tingkah laku atau response baru, pertama-tama adalah hasil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu bersamaan (kontinguitas) yang diamati. Menurut teori ini , yang penting adalah bagaimana response itu mula-mula dipelajari. Proses tersebut akan lebih jelas dengan memperhatikan 3 macam pengaruh yang berbeda dari pengamatan (observasi) dan peniruan. 1) Modeling effect

2) Disinhibitory effect 3) Eliciting effect

c. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peniruan 1) Konsekuensi dari response yang dilakukan 2) Sifat-sifat peserta didik

d. Melupakan Response yang Ditiru

Bandura danWalters lenih tertarik perhatiannya pada peniadaan (extinction) tingkah laku yang tak baik daripada memperlemah tingkah laku yang baik. Beberapa cara untuk meniadakan response itu adalah:

3) Menggunakan perangsang yang tak menyenangkan, misalnya hukuman

4) Belajar berkondisi (counterconditioning) 5) Penerapannya di Sekolah (Slameto, 2010:21).

7. Belajar yang Bermakna (Meaningful Learning)

a. Tipe-Tipe Belajar

Ada 2 dimensi dalam tipe-tipe belajar, yaitu:

1) Dimensi menerima (reception learning) dan menemukan (discovery learning).

2) Dimensi menghafal (rote learning) dan belajar bermakna (meaningful learning).

b. Struktur dan Proses Internal

Proses mengintegrasikan informasi atau ide baru ke dalam struktur kognitif yang telah ada disebut subsumsi. Ada dua macam subsumsi, yaitu:

1) Subsumsi derivatif

Bila informasi atau ide baru adalah kasus khusus yang membantu atau menggerakan ide yang telah dipunyai, maka proses menghubungkan keduanya sehingga terjadi belajar, disebut subsumsi derivatif.

Bila ide (informasi, konsep, dan sebgainya) yang baru mengubah ide (informasi, konse, dan sebagainya) yang telah dipunyai, maka proses menghubungkan keduanya disebut subsumsi korelatif. c. Variable-Variabel di dalam Belajar Bermakna

Macam-macam variable struktur kognitif adalah: 1) Pengetahuan yang telah dimiliki

2) Diskriminabilitas

3) Kemantapan dan kejelasan d. Motivasi dan Belajar Bermakna

Motif keberhasilan (achievement motivation) terdiri dari 3 komponen: 1) Dorongan kognitif

2) Harga diri

3) Kebutuhan berafiliasi e. Penerapannya di Sekolah

Teori Ausubel terutama berlaku pada peserta didik yang sudah dapat membaca dengan baik dan yang sudah mempunyai konsep-konsep dasar di dalam bidang-bidang pelajaran tertentu.Hal ini disebabkan oleh karena teori itu pertama-tama menekankan penguasaan belajar mula, retensi, transfer, dan variable yang berhubungan dengan belajar semacam itu (Slameto, 2010: 11-27).

2.1.1.6Prinsip-prinsip Belajar

prinsip-prinsip belajar, yaitu prinsip-prinsip belajar yang dapat dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda, dan oleh tiap peserta didik secara individual.

Namun demikian marilah kita susun prinsip-prinsip belajar itu, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Prasyarat yang Diperlukan untuk Belajar

a. Dalam belajar setiap peserta didik harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan intruksional.

b. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat pada peserta didik untuk mencapai tujuan intruksional.

c. Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan efektif.

d. Belajar perlu ada interaksi peserta didik dengan lingkungannya. 2. Sesuai Hakikat Belajar

a. Belajar itu proses kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut perkembangannya.

b. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery.

3. Sesuai Materi/Bahan yang Harus Dipelajari

a. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, penyajian yang sederhana, sehingga peserta didik mudah menangkap pengertiannya.

b. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya.

4. Syarat Keberhasilan Belajar

a. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga peserta didik dapat belajar dengan tenang.

b. Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada peserta didik (Slameto, 2013: 27-28).

2.1.1.7Jenis-Jenis Belajar

1. Belajar Bagian (Part Learning, Fractioned Learning)

Umumnya belajar bagian dilakukan oleh seseorang bila dihadapkan pada materi belajar yang bersifat luas atau ekstensif, misalnya mempelajari sajak ataupun gerakan-gerakan motoris seperti bermain silat.

2. Belajar dengan Wawasan (Leraning by Insight)

3. Belajar Diskriminatif (Discriminatif Learning)

Belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih beberapa sifat situasi/stimulus dan kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku.

4. Belajar Global/Keseluruhan ( Global Whole Learning)

Di sini bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan berulang sampai pelajar menguasainya, lawan dari belajar bagian.Metode belajar ini sering juga disebut metode Gestalt.

5. Belajar Insidental ( Incidental Learning)

Konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu berarah-tujuan (intensional). Sebab dalam belajar incidental pada individu tidak ada sama sekali kehendak untuk belajar. Dari salah satu penelitian ditemukan bahwa dalam belajar insidental (dibandingkan dengan belajar intensional), jumlah frekuensi materi belajar yang diperlihatkan tidak memegang peranan penting, prestasi individu menurun dengan meningkatnya motivasi.

6. Belajar Instrumental (Instrumental Learning)

7. Belajar Intensional (Intentional Learning)

Belajar dalam arah tujuan, merupakan lawan dari belajar insidental. 8. Belajar Laten (Latent Learning)

Dalam belajar laten, perubahan-perubahan tingkah laku yang terlihat tidak secara segera dan oleh karena itu disebut laten.

9. Belajar Mental (Mental Learning)

Perubahan kemungkinan tingkah laku yang terjadi di sini tidak nyata terlihat, melainkan hanya berupa perubahan proses kognitif karena ada bahan yang dipelajari. Ada tidaknya belajar mental ini sangat jelas terlihat pada tugas-tugas yang sifatnya motoris.

10. Belajar Produktif (Productive Learning)

R. Berguis (1964) memebrikan arti belajar produktif sebagai belajar dengan transfer yang maksimum. Belajar adalah mengatur kemungkinan untuk melakukan transfer tingkah laku dari satu situasi ke situasi lain. Belajar disebut produktif bila individu mampu mentransfer prinsip menyelesaikan satu persoalan dalam satu situasi ke situasi lain.

11. Belajar Verbal (Verbal Learning)

2.1.2 Bahasa

2.1.2.1Pengertian Bahasa

Bahasa adalah suatu system yang digunakan oleh manusia untuk melakukan komunikasi dengan manusia lain. Pengertian Bahasa menurut Departemen Pendidikan Nasional (2005: 3) menerangkan bawhwa bahasa pada hakikatnya adalah ucapan pikiran dan perasan manusia secara teratur, yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Dalam buku Tarigan (2009: 3) H. Douglas Brown menyampaikan hakikat bahasa adalah sebagai berikut:

1. Bahasa adalah suatu system yang sistematis.

2. Bahasa adalah seperangkat lambang mana suka atau simbol arbitrer. 3. Lambang-lambang tersebut terutama sekali bersifat vokal, tetapi

mungkin juga bersifat visual.

4. Lambang-lambang itu mengandung makna konvensional. 5. Bahasa dipergunakan sebagai alat komunikasi.

6. Bahasa beroperasi dalam suatu masyarakat bahasa atau budaya. 7. Bahasa pada hakikatnya bersifat kemanusiaan, walaupun mungkin

tidak terbatas pada manusia saja.

8. Bahasa diperoleh semua orang atau bangsa dengan cara yang hampir bersamaan.

2.1.2.2Bahasa Jawa

Yogyakarta. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2012 menyatakan bahwa bahasa Jawa sebagai sarana komunikasi dan berinteraksi. Frekuensi interaksi diungkapkan dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam perkembangannya, bahasa Jawa digunakan dalam upacara tradisional, ekspresi seni dan budaya dan berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat.

Bahasa Jawa telah menjadi wahana untuk memberi makna susastra dan budaya Jawa. Keberadaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa telah berperan dalam mengembangkan budaya Jawa, yang tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan Indonesia. Salah satu aspek penting yang terkandung dalam budaya Jawa adalah fungsi dan peranan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui proses dan perkembangannya, bahasa Jawa memiliki andil tersendiri dalam pelestarian budaya jawa. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2012 menyebutkan Bahasa Jawa mempunyai beberapa fungsi yang diantaranya sebagai berikut:

1. Sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat di daerah;

2. Sarana pengungkapan dan pengembangan sastra dan budaya Jawa dalam bingkai ke Indonesiaan;

4. Sarana pemerkaya kosakata bahasa Indonesia dan wahana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

karangan sederhana, surat, dialog, laporan, ringkasan, parafhrase, geguritan, dan huruf jawa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menjaga budaya, mengembanggkan buda jawa untuk membentuk kepribadian dan jati diri masyarakat daerah perlu adanya sarana untuk mengembangkan keterampilan keterampilan dalam bahasa jawa, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga lembaga formal seperti sekolah.

2.1.3 Analisis Kesalahan Bahasa

2.1.3.1Pengertian Analisis Kesalahan Bahasa

Kesalahan berbahasa dianggap sebagai bagian dari proses belajar mengajar. Ini berarti bahwa kesalahan berbahasa adalah bagian integral dari pembelajaran bahasa, baik pembelajaran bahasa yang bersifat informal maupun yang bersifat formal.

Kesalahan berbahasa yang dibuat oleh siswa dalam suatu proses pembelajaran menggambarkan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Semakin tinggi kuantitas kesalahan bahasa itu, semakin sedikit tujuan pembelajaran yang tercapai. Kesalahan berbahasa yang dibuat oleh siswa harus dikurangi sampai ke batas sekecil-kecilnya jika mungkin dihilangkan sama sekali. Hal ini dapat tercapai jika pengajar bahasa telah mengaji secara mendalam segala aspek seluk-beluk kesalahan berbahasa itu. Pengajian segala aspek seluk beluk kesalahan berbahasa itulah yang diartikan istilah analisis kesalahan (Syamsul, 2015:2).

Menganalisis kesalahan berbahasa yang dibuat oleh pembelajar bahasa jelas dapat memberikan manfaat tertentu karena pemahaman terhadap kesalahan itu merupakan umpan balik yang berguna bagi pengevaluasian dan perencanaan menyusun materi dan strategi pembelajaran bahasa di kelas.

Dahulu tujuan analisis kesalahan itu aplikatif, artinya memperbaiki dan mengurangi kesalahan berbahasa para siswa. Tujuan semacam ini ternyata mengabaikan hal yang penting, yaitu penyusunan atau pengembangan teori pembelajaran mengenai performansi siswa. Padahal tujuan analisis kesalahan berbahasa tidak hanya bersifat aplikatif , tetapi juga teoretis.

Secara umum analisis kesalahan berbahasa memiliki manfaat praktis dan teoretis. Manfaat praktis analisis kesalahan berbahasa berkaitan dengan pembelajaran bahasa, yaitu sebagai masukan untuk penyusunan materi pembelajaran bahasa. Manfaat teoretisnya adalah sebagai usaha untuk memberikan landasan yang kuat tentang pemerolehan bahasa anak dan mendeskripsikan perkembangan penguasaan bahasa ibu atau bahasa kedua dalam proses pembelajaran bahasa kedua.

dalam mengatasi kesulitan-kesulitan bahasa yang dihadapi para pembelajar bahasa (Syamsul, 2015:4)..

2.1.3.3Metode Analisis Kesalahan Bahasa

Kesalahan berbahasa yang sudah terkumpul ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan tataran kebahasaan misalnya kesalahan fonologis, morfologis, sintaksis, kewacanaan atau semantic.

2. Mengurutkan kesalahan berbahasa itu berdasarkan frekuensinya 3. Menggambarkan letak kesalahan dan memperkirakan penyebab

kesalahan berbahasa itu

4. Memprediksi daerah atau butir kebahasaan yang rawan kesalahan 5. Mengoreksi kesalahan atau memperbaiki kesalahan

2.1.4 Menulis

2.1.4.1Pengertian Menulis

proses kreatif ini biasanya disebut dengan kata karangan atau tulisan. Kedua kata tersebut mengacu pada hasil yang sama.

Kata menulis sering melekat pada proses kreatif yang sejenis ilmiah. Sementara kata mengarang sering dilekatkan pada proses kreatif yang berjenis non-ilmiah (Suparno, 2010:1.29).

Menulis disebut juga sebagai kegiatan merangkai huruf menjadi kata atau kalimat untuk disampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat memahaminya. Dalam hal ini, dapat terjadi komunikasi antar penulis dan pembaca secara baik.

Marwoto dalam H.Dalman menyebutkan bahwa dalam menulis adalah mengungkapkan ide atau gagasannya dalam bentuk karangan secara leluasa. Dalam hal ini, menulis dibutuhkann untuk skemata yang luas sehingga si penulis mampu menuangkan ide, gagasan, pendapatnya dengan mudah dan lancar. Skemata yang disebut disini adalah pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Jadi semakin luas skemata seseorang, semakin mudah ia untuk menulis.

2.1.4.2Tujuan Pembelajaran Menulis

menulis adalah belajar berpikir dalam atau dengan cara tertentu (Tarigan, 2008:22).

Menurut Hugo dalam Tarigan (2008:25), tujuan penulisan sesuatu tulisanadalah sebagai berikut:

a) Assignment purpose (tujuan penugasan)

Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri.

b) Altruistic purpose (tujuan altruistik)

Tujuannya untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, menghargai perasaan, dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu.

c) Persuasive purpose (tujuan persuasif)

Tujuannya untuk meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan.

d) Informational purpose (tujuan informasional)

Tulisan ini bertujuan memberi informasi atau keterangan penerangan kepada para pembaca.

e) Self-expressive purpose (tujuan pernyataan diri)

Tulisan ini bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada para pembaca.

Tujuan ini erat berhubungan dengan tujuan pernyataan diri. Tetapi keinginan untuk berkreatif melebihi pernyataan diri, dan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistic.

g) Problem-solving purpose (tujuan pemecahan masalah)

Tujuan dalam tulisan ini penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi. Penulis ingin menjelaskan, menjernihkan, menjelajahi serta meneliti secara cermat pikiran dan gagasan agar dapat dimengerti dan diterima oleh pembaca.

2.1.4.3Pengertian Menulis Aksara Jawa

Dalam penelitian ini, yang dimaksud menulis aksara Jawa adalah mengalihaksarakan tulisan yang sudah disediakan guru dalam tes/ulangan harian dalam aksara Latin ke dalam aksara Jawa. Menulis aksara Jawa sebagai salah satu standar kompetensi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi muatan lokal mata pelajaran bahasa Jawa SD/MI, siswa kelas V diharapkan mampu menulis kata dan kalimat beraksara Jawa yang menggunakan 10 perangkat aksara Jawa berupa aksara carakan, pasangan dan sandhangan. Aksara carakan atau dentawyanjana sebagai huruf baku dalam (Nastiti, 2013: 9) .

silabis atau kesukukataan, sehingga apabila huruf itu digabungkan antara huruf satu dengan yang lain akan membentuk suatu kata.

2.1.4.4Morfologi

Morfologi merupakan suatu cabang linguistik yang mempelajari tentang susunan kata. Menurut Ralibi (dalam Mulyana, 2007: 5), secara etimologis istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari gabungan kata morpheyang berarti „bentuk‟, dan logosyang artinya „ilmu‟. Pada kamus

linguistik (Kridalaksana, 2008: 159), pengertian morfologi adalah bidang

linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata yaitu morfem. Nurhayati dan Siti Mulyani (2006: 62), menyatakan morfologi adalah ilmu yang membicarakan kata dan proses pengubahannya. Berbagai pengertian morfologi tersebut menjadi acuan peneliti dalam mendefinisikan arti morfologi yaitu sebagai bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata meliputi pembentukan atau perubahannya, yang mencakup kata dan bagian-bagian kata atau morfem.

morfologi melibatkan komponen, antaralain: komponen dasar atau bentuk dasar, alat pembentuk (afiks, duplikasi, komposisi), dan makna gramatikal (Chaer, 2008: 7). Berikut penjelasan mengenai satuan morfologi dan proses morfologi.

a. Satuan Morfologi

Satuan morfologi berupa morfem (bebas dan afiks) dan kata. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang bermakna, dapat berupa akar (dasar) dan dapat berupa afiks. Bedanya, akar dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, sedangkan afiks tidak dapat; akar memiliki makna leksikal sedangkan afiks hanya menjadi penyebab terjadinya makna gramatikal. Contoh satuan morfologi yang berupa morfem dasar yaitu pasah, undhuk, emal,dll. Adapun contoh morfem yang berupa afiks yaitu N-, di-, na-,dll. Kata adalah satuan gramatikal yangterjadi sebagai hasil dari proses morfologis. Apabila dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan terbesar, akan tetapi dalam tataran sintaksis merupakan satuan terkecil. Contoh kata pada istilah pertukangan kayu antara lain: dirancap, ambal, tondhan,dll.

reduplikasi, dan berupa penggabungan yang berupa frase. Makna gramatikal merupakan makna yang muncul dalam proses gramatikal. Berbeda dengan makna gramatikal, makna leksikal yaitu makna yang dimiliki oleh sebuah leksem. Makna gramatikal memiliki hubungan dengan komponen makna leksikal pada setiap bentuk dasar atau akar.

b. Proses Morfologi

Proses morfologi dikenal juga dengan sebutan proses morfemis atau proses gramatikal. Pengertian dari proses morfologi adalah pembentukan kata dengan afiks (Chaer, 2003: 177). Maksud dari penjelasan Chaer adalah pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks (dalam proses afiksasi), pengulangan atau reduplikasi, penggabungan atau proses komposisi, serta pemendekan atau proses akronimisasi. Parera (2007: 18), berpendapat bahwa proses morfemis merupakan suatu proses pembentukan kata bermorfem jamak. Proses ini disebut proses morfemis karena proses ini bermakna dan berfungsi sebagai pelengkap makna leksikal yang dimiliki oleh sebuah bentuk dasar.

perulangan), serta makna gramatikal. Menurut Poedjosoedarmo (1979: 6-8), pada dasarnya proses morfologis bahasa Jawa terdiri atas beberapa bentuk dasar, yaitu: proses afiksasi (pengimbuhan) dan reduplikasi (pengulangan).

2.1.5 Perangkat Aksara Jawa dan Kaidah Penulisannya

2.1.5.1Aksara Jawa

Akasara Jawa yang dikenal dengan hanacaraka merupakan aksara yang digunakan menulis suka bangsa jawa yang secara umum hidup di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Akasara jawa memiliki bagian bagian diantaranya adalah huruf jawa, pasangan aksara jawa, sandhangan, aksara swara, tanda baca dan angka. Aksara Jawa memiliki bentuk atau simbol, lambang, bunyi, kaidah, tata tulis, yang memiliki nilai-nilai etik, estetik, moral, dan spiritual yang ada di daerah sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 9 tahun 2012 disampaikan, Aksara Jawa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sarana untuk penulisan sastra Jawa sebagai sumber tata nilai budaya di daerah yang memiliki keunggulan;

2. Sarana ekspresi dan apresiasi dalam beraksara yang memiliki nilai-nilai estetika;

Dalam Perda Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2012 Abjad Jawa (Carakan/nglegana) yaitu urutan huruf jawa ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, dha, ja, ya, nya, ma, ga, ba, tha,

dan ngayang berjumlah dua puluh huruf, dan Sandhangan yang

merupakan lambang untuk merubah bunyi aksara jawa atau pasangan aksara jawa berjumlah dua belas, yaitu wulu, suku, taling, taling-tarung, pepet, layar, wignyan, cecak, cakra, keret,

dan pengkal.

2.1.5.2Aksara Carakan (Dentawyanjana)

Carakan (abjad jawa) atau juga disebut Dentawyanjana yang berarti suara gigi (denta=gigi, wyanjana=suara) yang digunakan dalam ejaan bahasa jawa pada dasarnya terdiri atas dua puluh aksara pokok yang bersifat silabik (bersifat kesukukataan). Kedua puluh huruf jawa tersebut adalah sebagai berikut (Darasuprapta, 1996:5) :

Aksara Carakan

Penulisan huruf jawa tidak menggunakan spasi antara kata dengan kata. Letak tulisan huruf jawa pada kertas bergaris berada dibawah garis (menggantung). Kaidah penulisan ini berlaku bila huruf jawa tersebut ditulis dalam kertas polos.

Kedua puluh huruf jawa di atas dilafalkan jejeg , namun dalam penulisan kata ada yang dilafalkan miring. Di daerah yang berdialek a pengucapan dentawyanjana tentu saja menjadi miring semua.

Masing-masing aksara pokok mempunyai aksara pasangan. Yakni aksara yang berfungsi untuk menghubungkan suku kata tertutup konsonan dengan suku kata berikutnya, kecuali suku kata yang tertutup seperti wignyan, layar dan cecak.

2.1.5.4Tanda Baca

Dalam penulisan kalimat dalam aksara jawa dibutuhkan pula pembubuhan tanda baca, yang berbeda-beda dalam penggunaannya. Jenis tanda baca yakni: adeg-adeg atau ada-ada, pada lingsa, pada lungsi, dan pada pangkat yang disarikan dari Darusuprapta

(2002:49).

1. Pada adeg-adeg

Pada adeg-adeg atau ada-ada dipakai di depan kalimat pada tiap-tiap awal alinea.

Pada lingsa dipakai sebagai tanda koma (,) dalam huruf Latin. Jika pada bagian yang diberi tanda pada lingsa sudah terdapat tanda pangkon maka pada lingsa tidak perlu ditulis, karena pangkon dapat menjadi pengganti pada lingsa.

3. Pada Lungsi( .)

Pada lungsi dipakai sebagai tanda titik (.) dalam huruf Latin. Jika di akhir kalimat sudah terdapat tanda pangkon maka penulisan pada lungsi diganti pada lingsa.

4. Pada Pangkat( ; )

Pada pangkat mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan pada pangkat, yaitu:

1) digunakan untuk mengapit angka Jawa,

2) digunakan pada akhir pernyataan lengkap jika diikuti pemerian.

2.1.5.5Sandhangan

Tabel 2.3 Sandhangan

2.1.5.5.1 Sandhangan Bunyi Vokal (Sandhangan Swara)

Sandhangan bunyi vocal terdiri atas lima macam, yakni (Darasuprapta, 1996:19 ):

a. Wulu ( )

akhir aksara. Apabila selain wulu juga terdapat sandhangan lain, sandhangan wulu di geser sedikit ke kiri.

b. Pepet ( )

Sandhangan pepet dipakai untuk melambangkan vokal e di dalam suku kata. Sandhangan pepet ditulis diatas bagian akhir aksara. Apabila selain pepet juga terdapat sandangan layar, maka sandhangan pepet digeser sedikit ke kiri dan sandhangan layar ditulis di sebelah kanan pepet. Apabila selain pepet

terdapat sandhangan cecak, sandangan cecak ditulis di dalam sandhangan pepet.

c. Suku ( )

Sandhangan suku dipakai untuk melambangkan bunyi vokal u yang bergabung dengan bunyi konsonan di dalam suatu suku kata, atau vokal u yang tidak ditulis dengan aksara suara. Sandhangan suku ditulis serangkai di bawah bagian akhir aksara yang mendapatkan sandhangan itu.

d. Taling ( )

Sandhangan taling dipakai untuk melambangkan bunyi vokal e atau e yang tidak ditulis dengan aksara suara e yang bergabung dengan bunyi konsonan di dalam suatu suku kata. Sandhangan taling ditulis di depan aksara yang dibubuhi sandhangan itu.

e. Taling tarung ( )

melambangkan bunyi vokal o yang tidak ditulis dengan aksara suara yang bergabung dengan bunyi konsonan di dalam suatu suku kata. Sandhangan taling tarung ditulis mengapit aksara yang dibubuhi sandhangan itu.

2.1.5.5.2 Sandhangan Penanda Konsonan Penutup Suku

Kata

Sandhangan penanda konsonan penutup suku kata (sandhangan pangiyeging wanda) terdiri atas:

b. wignyan ( )

Sandhangan wignyan adalah sandhangan yang dipakai untuk melambangkan konsonan h penutup suku kata. Penulisan wignyan diletakkan di belakang aksara yang dibubuhi

sandhangan itu.

c. layar ( )

Sandhangan layar adalah sandhangan yang dipakai untuk melambangkan konsonan r penutup suku kata. Sandhangan layar ditulis di atas bagian akhir aksara yang dibubuhi

sandhangan itu.

d. cecak ( )

Sandhangan cecak yaitu sandhangan yang dipakai untuk melambangkan konsonan ng penutup suku kata. Sandhangan cecak ditulis di atas bagian akhir aksara yang dibubuhi

e. pangkon ( )

Sandhangan pangkon dipakai sebagai penanda bahwa aksara yang dibubuhi sandhangan pangkon itu merupakan aksara mati, aksara konsonan penutup suku kata, atau aksara panyiyeging wanda. Sandhangan pangkon ditulis dibelakang aksara yang

dibubuhi sandhangan itu (Darasuprapta, 1996:24). 2.1.5.6Kaidah Penulisan

Dalam penulisan aksara jawa, terdapat kaidah atau tata aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan penulisan aksara jawa modern, yaitu sebagai berikut:

1. Susunan aksara jawa dihadirkan dalam bentuk suku kata terbuka sehingga disebut aksara carakan atau telanjang yang berarti belum mendapatkan pasangan, sandhangan maupun tanda baca. Cara menulis aksara carakan adalah sebagai berikut:

a. Bentuk umum aksara jawa itu terkenal dengan istilah “Mbata Sarimbag” artimya berbentuk seperti cetakan batu bata, yaitu

kotak-kotak seperti jajar genjang apabila ditulis miring atau seperti persegi panjang apabila ditulis tegak.

c. Sandhangan suku menjulur ke bawah sepanjang 2 kali tinggi hurufnya. Sandhangan taling, wignyan dan pangkon dibuat 2 kali tinggi huruf.

d. Berbeda dengan menulis dalam huruf latin, dalam menuliskan kalimat huruf jawa tidak mengenal pemutusan kata. Jadi dalam suatu kalimat, seluruh kata-katanya bersambungan tanpa putus. Sedangkan dengan kalimat berikutnya, hanya dibatasi oleh pada atau tanda baca (Suryadipura, 2008:4).

3. Untuk mendapatkan bunyi konsonan maka diperlukan aksara pasangan atau sandhangan pangkon.

4. Penulisan aksara pasangan yang mendapatkan sandhangan, penempatan sandhanan disesuaikan dengan sifat aksara tersebut berada. Apakah pasangan tersebut sejajar dengan aksara yang dipasangi atau tidak.

5. Penulisan aksara ra dan la yang mendapat sandhangan pepet, dalam penulisannya ada pengecualian.

Berikut adalah contoh kaidah penulisan dalam aksara jawa: Tabel 2.4

2.1.6 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2.1.6.1Pengertian Kurikulum

2.1.6.2Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat, karakteristik peserta didik. Sekolah, dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs. MA, dan MAK.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan upaya menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru, karena mereka banyak dilibatkan dan diharapkan memiliki tanggungjawab yang memadai (Mulyasa, 2011: 8-9).

2.1.6.3Konsep Dasar Kurikulum TingkatSatuan Pendidikan

(KTSP)

1. Pengembangan kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.

2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi, sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebagai berikut:

a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.

b. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas pendidikan kabupaten.kota, dan departemen agama yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.

c. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk setiap program studi di perguruna tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (Mulyasa, 2011: 20)

tujuan khusus. Secara umum tujuan diterapkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (kTSP) adalah untuk memandirikan, dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum.

Sedangakan secara khusus dikembangkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekoalah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.

b. Meningkatakan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. c. Meningkatakan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan

tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.

2.1.6.5Landasan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilandasi oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 Tentang Standar Nasional Pendidikan

c. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi d. Permendiknas No. 23 Tentang Standar Kompetensi Lulusan

e. Permendiknas No. 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 (Mulyasa, 2011: 24)

2.1.6.6Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP)

Menurut Mulyasa (2013: 29-31) karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dapat diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan, sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem penilaian. Beberapa karakteristik Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) antara lain:

a. Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan b. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi.

c. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional. d. Tim kerja yang kompak dan transparan.

2.1.6.7Kurikulum KTSP dalam Bahasa Jawa

sekolah untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa dan sekolah masing-masing. Langkah awal dalam pembelajaran aksara jawa adalah pemantapan perencanaan pembelajaran yang diawali dengan pengembangan silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Silabus adalah garis besar, ringkasan, ikhtiar, atau pokok-pokok isi materi pembelajaran. Biasanya dalam suatu sekolah, pengembangan silabus kurang terperinci. Langkah awal untuk memperoleh hasil pembelajaran yang maksimaldimulai dari perencanaan yang mantap. Silabus yang baik terdiri dari identitas mata pelajaran, deskripsi, standar kompetensi, referensi wajib, anjuran, analisis instruksional, skema kerja serta komponen penilaian.

Silabus kemudian dijabarkan ke dalam RPP. RPP adalah rencana guru untuk mengajar suatu mata pelajaran, pada kelas dan topic tertentu, dalam satu pertemuan atau bisa lebih. Standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk Aksara Jawa dalam kurikulum bersifat umum. Sehingga, guru harus dapat menentukan silabus dan RPP sesuai kemampuan siswanya.