ASEP MUSLIM

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul Relasi Kekuasaan Antara Bupati dengan Kepala Desa dan Kemiskinan di Pedesaan Pandeglang adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2016

Asep Muslim

ASEP MUSLIM. Relasi Kekuasaan Antara Bupati dengan Kepala Desa dan Kemiskinan Pedesaan Pandeglang. Dibimbing oleh LALA M. KOLOPAKING, ARYA H. DHARMAWAN dan ENDRIATMO SOETARTO.

Perkembangan demokrasi lokal di Indonesia mengindikasikan adanya semacam pembiasan dari nilai-nilai ideal demokrasi yang sesungguhnya. Salah satu pembiasan tersebut diindikasikan adanya penumpukan kekuasaan pada kelompok tertentu sebagaimana keberadaan dinasti politik yang menguasai arena kekuasaan lokal di beberapa wilayah di Indonesia.

Dalam analisis Neher (1995), kecenderungan menumpuknya kekuasaan pada suatu tokoh atau kelompok tertentu ini dijelaskan merupakan salah satu karakteristik kultur masyarakat Asia yang masih kuat ikatan patronase-nya. Hal yang sama kondisinya dengan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Ikatan patronase ini menggambarkan relasi kekuasaan yang menempatkan patron sebagai pusat kekuasaannya. Dengan demikian, untuk memahami model demokrasi lokal perlu dianalisis dari pola-pola relasi kekuasaannya.

Dalam penelitian ini, relasi kekuasaan yang dipilih adalah antara bupati dan kepala desa. Kedua struktur tersebut dipilih sebagai representasi struktur pemerintahan yang dipilih secara langsung melalui proses politik. Adapun kepala desa yang dipilih adalah kepala desa yang memiliki karakter kajawaraan sebagai sub kultur khas masyarakat Banten.

Tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan faktor sosial-kultural yang mempengaruhi relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa, (2) menemukan pola relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa dan (3) menganalisis proses relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa dan implikasinya terhadap kemiskinan masyarakat pedesaan.

Penelitian kualitatif dipilih sebagai metode penelitian dengan menggunakan desain studi kasus. Tiga Desa yaitu Desa Citalahab, Desa Awilega dan Desa Campaka sebagai kasus merepresentasikan kepala desa: jawara politisi, pengusaha

dan jawara kolot. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam,

pengamatan terlibat dan studi literatur. Sumber data ditentukan secara purposive yaitu tokoh ulama, tokoh jawara, bupati, kepala desa, camat, aparatur desa, aparatur kecamatan, aparatur pemerintahan daerah dan masyarakat biasa.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya pengaruh faktor sosial-kultural utamanya peran dan kedudukan ulama dan jawara dalam mempengaruhi relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa. Ikatan jaringan kekuasaan yang dibentuk terhadap jaringan ulama dan jawara sangat menentukan terhadap derajat kekuasaan yang terbentuk sehingga baik dalam jaringan kekuasaan yang dibangun oleh kepala desa jawara politisi, jawara pengusaha maupun jawara kolot, ketiganya melibatkan unsur jaringan ulama dan jawara dalam jaringan kekuasaannya.

Pola relasi kekuasaan di atas terbentuk sebagai proses yang diawali dari adanya ketergantungan kekuasaan kepala desa terhadap bupati yang sangat tinggi. Dalam kondisi ini bupati sangat diuntungkan oleh potensi strukturnya yang memposisikannya sebagai superordinat terhadap kepala desa. Melalui proses pengimbangan kekuasaan dengan pembentukan jaringan kekuasaan, pada akhirnya kepala desa relatif mampu mengimbangi kekuasaannya. Hal ini berdampak kepada pola relasi kekuasaan yang tidak lagi sangat tergantung terhadap bupati sehingga menyulut adanya relasi konflik sekaligus kompromi.

Kedua bentuk pola relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa tersebut berdampak terhadap semakin tersisihkannya kepentingan masyarakat pedesaan. Pola relasi konflik membuat bupati dan kepala desa terjebak dalam ego kekuasaannya masing-masing yang membuat keduanya tidak bisa menjalin komunikasi dan koordinasi pemerintahan yang baik yang pada akhirnya mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Sementara pola kompromi dilakukan dengan bentuk-bentuk pelanggaran administrasi yang pada akhirnya juga merugikan masyarakat pedesaan. Kondisi pola relasi kekuasan ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan yang terbentuk tidak memberikan manfaat terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan di Kabupaten Pandeglang.

ASEP MUSLIM. The Power Relations between The Regent and The Head of Village and Pandeglangnese Rural Poverty. Supervised by LALA M. KOLOPAKING, ARYA H. DHARMAWAN and ENDRIATMO SOETARTO.

The development of local democracy in Indonesia indicated a kind of refraction from the values of the real democracy. The empirical fact showed that democratization in local level construct the local strongmen that rule in economy, social and local politics. This fact stimulates an absolute power construction in local level as a kind of democratic refraction in the shape of political dynasty or political oligarchy in several local areas, Banten is one of this concrete samples.

The existence of this political dynasty stimulates an accumulation of power in specific group, so the balance of power is not appeared. In analysis of Neher (1995), this trend of power accumulation in a figure specific person could be described as one of the characteristic of the Asian cultural society that has strong patronage relation. This condition is the same with the most of Indonesian society especially Banten. This patronage relation is a description of power relation that position patron as the centre of power. In order to understand the local democratic model in Banten, it should be analysed by cultural approach in case of the power relation patterns among all structures in Bantenese society.

In this research, the case of power relation is between the regent and the head of village in Pandeglang. Those structures are chosen as representation of government structure that directly elected by the political process. Meanwhile the chosen head of villages are the head of village that has the character of kajawaraan

as one of the specific sub culture of Bantenese society.

The aim of this research are (1) to explain the social and cultural factors that have influence in the power relation between the regent and the head of village, (2) to explore the power relation patterns between the regent and the head of village and (3) to analyse the impact of power relation to the Pandeglangnese rural poverty.

The research was executed qualitatively by the critic paradigm approach and case study design. Three villages in Pandeglang namely Citalahab, Awilega and Campaka Village were chosen as the research location that represented the head of village that have characteristic of politician jawara, entrepreneur jawara and the old jawara. Data were collected by in depth interview, participatory observation and literature study. Data sources were determined purposively namely the figure of

ulama, figure of jawara, regent, head of villages, chief of sub district, village

apparatus, sub district apparatus, bureaucrat and common people.

The result of the research explained that there are the existence of the social cultural factors influence especially the role of ulama and jawara that have influence to the power relation between the regent and the head of village. The power network that constructed to the network of ulama and jawara have determine to the constructed power structure, so whether in the power network that constructed by

the jawara politician head of village, the jawara entrepreneur or the senior jawara,

all of them involved the network of ulama and jawara in their power network.

the increase of PADS (the local-self income)/PADes (the original village income) and the arranging of APBDes (the budget of the village income and expenditure).

The power relation pattern above was constructed as the process that started by the existence of power dependence of the head of village to the regent. In this condition, the regent is a very beneficial side by the potential of his structure that position him as the superordinate to the head of village. By the process of power balancing in the construction of the power network, the head of village is relatively able to counterbalance to the regent. It has implication to the power relation pattern that make them were not depend on the regent anymore, so it creates a conflict pattern and also a compromise one.

Those kinds of power relation pattern have the impact to eliminate the interest of rural society. The conflict relation pattern makes the regent and the head of village was trapped in their egoistic individual power that makes both of them could not create a good communication and a governmental coordination that finally it will neglect the public interest. Meanwhile the compromise pattern was executed in the forms of maladministration process that also finally would inflict to the rural society. The condition of the power relation pattern showed that the constructed power relation did not give a beneficial contribution to the elimination of the rural society poverty in Pandeglang regency.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

ASEP MUSLIM

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Doktor

pada

Program Studi Sosiologi Pedesaan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tertutup:

1. Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, M.A.

2. Dr. H.M. Subhi, MM

Penguji Luar Komisi pada Sidang Promosi:

1. Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, M.A.

Nama : Asep Muslim

NIM : I363110011

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, M.S. Ketua

Dr. Ir. Arya H. Dharmawan, M.Sc.Agr. Anggota.

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A. Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan

Dr. Ir. Arya H. Dharmawan, M.Sc.Agr.

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr.

Tanggal Ujian Tertutup Tanggal Sidang Promosi

: 18 Juli 2016 : 22 Agustus 2016

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penyusunan disertasi ini dapat diselesaikan. Hanya karena kuasa-Nya lah sehingga peneliti diberi kemampuan untuk menyelesaikan disertasi ini.

Penelitian ini sendiri tidak mungkin dapat terselesaikan seandainya tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing, yang dengan tanpa lelah memberikan arahan dan bimbingannya kepada peneliti, Bapak Dr. Ir. Arya H. Dharmawan, M.Sc.Agr yang tidak pernah henti-hentinya memotivasi peneliti baik dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi Pembimbing maupun Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan dan Bapak Prof. Dr. Endriatmo Soetarto selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan-bimbingan bijaknya. Semoga arahan dan bimbingannya menjadi amalan soleh yang dicatat sebagai nilai ibadah Bapak-Bapak sekalian.

Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis haturkan kepada:

1. Bapak Rektor IPB.

2. Bapak Dekan Pascasarjana IPB.

3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sosiologi Pedesaan atas pencerahan

keilmuan yang diberikan.

4. Teman-teman mahasiswa pascasarjana Sosiologi Pedesaan khususnya kepada

sahabat seperjuangan Pak Mawardi, Pak Martua dan Ibu Jamilah.

5. Ibu Lia, Ibu Susi, Ibu Neni, Mba Anggra, Pak Haji, Pak Ahmad (PSP3) dan

segenap jajaran staf administrasi Fakultas Ekologi Manusia atas jalinan kekeluargaan dan pelayanan administrasi yang diberikan.

6. Jajaran staf administrasi Sekolah Pascasarjana IPB atas bantuan kelancaran

administrasi yang diberikan.

7. Rekan-rekan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang, Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang dan Unma Banten atas kebersamaan dan maklumnya selama peneliti melaksanakan studi.

8. Mimih Cibuah, Apih dan Mimih Kadumanggu dan segenap keluarga atas

dukungan morilnya.

9. Istri tercinta Aida Sulistiawati, SE dan buah hati tersayang Najma Humaira dan Jihan Asyifa Yugairu atas dukungan moril-spirituil yang senantiasa diberikan.

Peneliti menyadari bahwa pemahaman peneliti terkait dengan tema penelitian relasi kekuasaan dalam disertasi ini masih sangat dangkal, oleh karenanya peneliti memohon maaf atas ketidaksempurnaannya. Namun demikian peneliti berharap semoga apa yang tertuang didalamnya memberikan kemanfaatan.

Bogor, September 2016

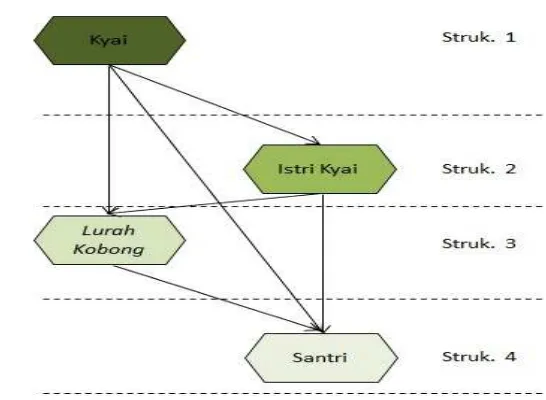

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

1. PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Signifikansi Penelitian 6

Penelitian Terdahulu 6

Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 8

Tujuan Penelitian 18

Kebaruan (Novelty) 18

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 19

Demokrasi Elitis Versus Partisipatif: Pilihan Sistem Pemerintahan Yang

Menyejahterakan 19

Elit dan Kepemimpinan Lokal, serta Sumber dan Saluran Kekuasannya 20

Konsep Ulama dan Jawara: Pertautan Antara Politik dan Urusan Keduniaan 24

Ulama dan Jawara dalam Pertarungan Elmu Putih dan Elmu Hideung 26

Relasi Kekuasaan Masyarakat Pedesaan dan Kecenderungan

Pola Kekuasaan Ketergantungan 28

Kemiskinan Pedesaan: Demokratisasi Yang Tidak Menyejahterakan 36

Kerangka Pikir 38

3. METODOLOGI PENELITIAN 43

Hipotesis Pengarah 43

Paradigma Penelitian 45

Strategi Penelitian: Memahami Relasi Kekuasaan Masyarakat Pedesaan 45

Metode Penelitian 47

Analisis Data 49

Lokasi Penelitian 51

Tahapan Penelitian 52

4. KONDISI KEPENDUDUKAN, KEHIDUPAN KEAGAMAAN DAN

KEMISKINAN PEDESAAN PANDEGLANG 53

Kondisi Kependudukan dan Perkembangan Daerah 54

Kebijakan Pemerintah Lokal dalam Kehidupan Keagamaan:

Antara Kepentingan Politik dan Keagamaan 59

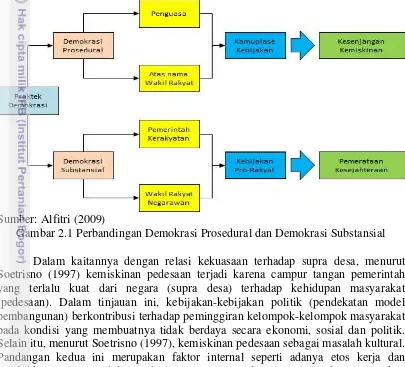

Struktur Kekuasaan Berbasis Pesantren 60

Agama dan Adat Istiadat: Antara Loyalitas Religi, Kearifan

Tradisi dan Sinkretis 64

Peran Sosial-Politik Ulama dan Jawara: Pergeseran dari

Pejabat Pemerintahan menjadi Vote Getter Politik dan dari

Pengawal menjadi Pejabat Politik 66

5. DINAMIKA RELASI KEKUASAAN BUPATI DENGAN KEPALA

DESA: PERKEMBANGAN DAN KONDISINYA SAAT INI 76

Dinamika dan Masa Depan Relasi Bupati dan Kepala Desa 76

Dampak Demokrasi dan Otonomi Desa 81

Negara, Ulama dan Jawara: Politik Korporatis 82

Desa sebagai Ujung Tombak dan Ujung Tombok Pemerintahan 83

Politik Desa dalam Dinamika Politik Lokal: Quo Vadis Demokrasi Desa? 84

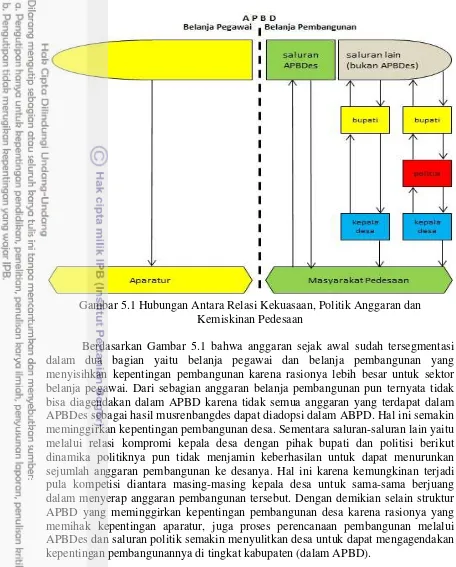

Antara Relasi Kekuasaan, Politik Anggaran dan Kemiskinan Pedesaan 88

Ikhtisar 90

6. RELASI KEKUASAAN BUPATI DENGAN KEPALA DESA:

PERTARUNGAN JARINGAN KEKUASAAN 95

Struktur Relasi Desa dengan Supra Desa 95

Struktur Kekuasaan Khas Pedesaan Banten 97

Pola-Pola Relasi Kekuasaan Pedesaan Banten 101

Jaringan Kekuasaan Bupati dan Kepala Desa 106

Pertarungan Jaringan Kekuasaan: Kasus Pencalegan Istri Bupati 116

Ikhtisar 125

7. POLA RELASI KEKUASAAN BUPATI DENGAN KEPALA DESA:

RELASI KEKUASAAN YANG TIDAK MENYEJAHTERAKAN 127

Respon Bupati atas Peran Kepala Desa 127

Respon Kepala Desa atas Kepemimpinan Bupati 128

Kepentingan Kekuasaan Bupati dan Kepala Desa 131

Relasi Kekuasaan Bupati dengan Kepala Desa Jawara Politisi 133

Relasi Kekuasaan Bupati dengan Kepala Desa Jawara Pengusaha 136

Relasi Kekuasaan Bupati dengan Kepala Desa Jawara Kolot 137

Relasi Kekuasaan Bupati dengan Kepala Desa: Relasi Kekuasaan Yang

Tidak Menyejahterakan 139

Ikhtisar 145

8. KESIMPULAN: RELASI KEKUASAAN DAN KEMISKINAN

PEDESAAN 147

Faktor Sosial Kultural dalam Relasi Kekuasaan Bupati dengan Kepala

Desa 147

Pola-Pola Relasi Kekuasaan Bupati dengan Kepala Desa 148

Faktor-Faktor Determinan dalam Relasi Kekuasaan Bupati dengan Kepala Desa dan Dampaknya terhadap Kemiskinan

Masyarakat Pedesaan 148

Implikasi Penelitian 149

Implikasi Teoritis 149

Implikasi Kebijakan 151

DAFTAR PUSTAKA 153

LAMPIRAN 158

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pergeseran Tatanan Pemerintahan Desa 14

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Sumber Kekuasaan 22

Tabel 2.2 Sumber dan Saluran Kekuasaan dikaitkan dengan

Pembentukan Elit Desa 23

Tabel 3.1 Status Desa Lokasi Penelitian 51

Tabel 4.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten

Pandeglang Tahun 1996-2013 57

Tabel 4.2 Pemilahan Golongan Penduduk Kecamatan Sobang 58

Tabel 4.3 Pergeseran Peran Sosial-Politik Ulama dan Jawara 67

Tabel 4.4 Dinamika Penguasa dalam Struktur Masyarakat Pedesaan

Pandeglang 69

Tabel 4.5 Sumber dan Saluran Kekuasaan Ulama dan Jawara 71

Tabel 4.6 Status Kemandirian dan Kemajuan Desa di Kabupaten

Pandeglang 73

Tabel 4.7 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Pandeglang

Tahun 2011-2014 74

Tabel 5.1 Dinamika Relasi Kekuasaan Bupati dan Kepala Desa 80

Tabel 5.2 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 89

Tabel 6.1 Relasi Kekuasaan dalam Jaringan Kekuasaan Kepala Desa 108

Tabel 7.1 Pola Relasi Kekuasaan Bupati dengan Kepala Desa 140

DAFTAR GAMBAR

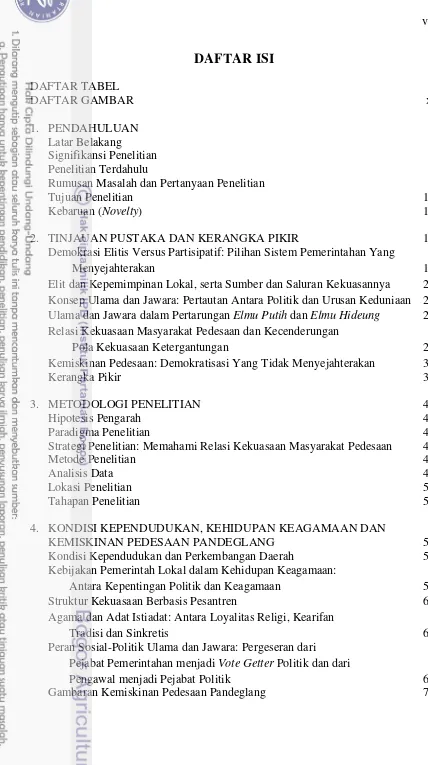

Gambar 2.1 Perbandingan Demokrasi Prosedural dan Demokrasi Substansial 37

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 41

Gambar 3.1 Model Analisis 50

Gambar 4.1 Peta Pandeglang 55

Gambar 4.2 Struktur Kekuasaan Pesantren Salafiyah di Pandeglang 63

Gambar 4.3 Struktur Kekuasaan Ulama dan Jawara 72

Gambar 5.1 Hubungan Antara Relasi Kekuasaan, Politik Anggaran dan

Kemiskinan Pedesaan 92

Gambar 6.1 Model Aliran Sistem Politik David Easton 98

Gambar 6.2 Piramida Struktur Kekuasaan Masyarakat Pedesaan Pandeglang 99

Gambar 6.3 Dinamika Relasi Ulama dan Umaro berdasarkan Perspektif

Peranan Ulama dalam Pemerintahan 103

Gambar 6.4 Jaringan Kekuasaan Bupati 106

Gambar 6.5 Jaringan Kekuasaan Kepala Desa 109

Gambar 6.6 Jaringan Kekuasaan Kepala Desa Jawara Politisi 110

Gambar 6.7 Jaringan Kekuasaan Kepala Desa Jawara Pengusaha 113

Gambar 6.8 Jaringan Kekuasaan Kepala Desa Jawara Kolot 115

Gambar 6.9 Relasi Kekuasaan Antar Aktor dalam Politik Desa 1 117

Gambar 6.10 Relasi Kekuasaan Antar Aktor dalam Politik Desa 1 119

Gambar 6.11 Pertarungan Jaringan Kekuasaan Bupati dan Kepala Desa 124

Gambar 8.1 Hubungan Ketergantungan Kekuasaan dan Relasi

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Suatu kenyataan yang terbantahkan bahwa sebagian besar negara-negara di dunia saat ini mengadopsi demokasi sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi itu sendiri ditransformasikan Barat baik melalui proses kolonialisme maupun pengaruh politik global. Pada saat demokrasi Barat ditransplantasikan ke dalam sistem pemerintahan negara-negara non-Barat yang memiliki sejarah dan budaya yang sangat berbeda, demokrasi tersebut memerlukan penyesuaian diri dan mengalami berbagai perubahan dalam penerapannya sesuai dengan lingkungan barunya yang berbeda tersebut (Wignjosoebroto: 2002:485-493). Penyerapan nilai-nilai tersebut dapat dipandang sebagai suatu pembiasan di satu sisi, tetapi dapat pula dipandang sebagai keberagaman di sisi lain. Dikatakan sebagai pembiasan karena prinsip dasar demokrasi Barat yang bersandar pada kesamaan (equality), keadilan (justice) dan kebebasan (freedom)1 ternyata membentuk model demokrasi yang jauh dari ketiga

nilai tersebut. Sementara itu, dikatakan sebagai suatu keberagaman karena demokrasi itu sendiri sangat menjunjung tinggi pluralisme. Dengan demikian, dalam tafsiran yang berbeda hal ini membentuk model demokrasi yang berragam untuk masing-masing level sistem sosial budayanya.

Keberagaman nilai-nilai kultur suatu bangsa berpengaruh besar terhadap bentukan demokrasinya. Asia dengan kultur Timur yang khas membentuk suatu demokrasi yang disebut oleh Neher (1994) sebagai Asian Style Democracy2. Pada

model demokrasi Asia, Neher menegaskan bahwa negara-negara Asia tidak mengimplementasikan konsep demokrasi Barat (global) secara utuh yang menekankan pada adanya pemilu secara kompetitif, partisipasi politik warga negara dan kebebasan sipil.

Neher menjelaskan bahwa terdapat faktor kultural yang berpengaruh besar terhadap pembentukan demokrasi. Karakteristik yang paling mendasar dari faktor kultural ini adalah adanya patronase yang masih melekat dalam masyarakat Asia. Adanya hubungan patronase yang sangat kuat ini kemudian membentuk loyalitas personal yang “dimanfaatkan” oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membentuk jaringan kekuasaannya yang kemudian di tataran lokal membentuk oligarkhi-oligarkhi politik.

Loyalitas personal inilah yang menurut Neher mendasari patronase politik terbentuk di Asia sebagaimana dapat ditelusuri dari loyalitas personal pengikutnya terhadap tokoh Mao Tse Sung di China, Chiang Kai Shek di Taiwan, Kim Il Sung di Korea Utara, Ho Chi Minh di Vietnam, Lee Kuan Yew di Singapura, Norodom Sihanouk di Kamboja, Ferdinand Marcos di Philipina, serta Sukarno dan Suharto di Indonesia.

Seturut dengan karakteristik demokrasi di kawasan Asia, negara-negara Asia pun membentuk karakter negaranya masing-masing. Untuk hal ini, Indonesia

1 Idealisme demokrasi Barat dipilari oleh ketiga nilai tersebut sebagaimana dapat ditelusuri dari

gagasan demokrasi yang dijelaskan Dye (1996:7) bahwa demokrasi tercermin dari adanya partisipasi rakyat, pemerintahan mayoritas, penghargaan martabat individu dan persamaan dalam pengembangan kemampuan diri.

2 Neher (1994) menjelaskan karakteristik demokrasi Asia yang disebutnya sebagai Asian Style

Democracy itu memiliki beberapa indikator yaitu adanya patron-client communitarism, loyalitas personal (personalism), respek terhadap otoritas dan hierarki, partai politik dominan dan adanya negara yang kuat (strong state).

menginternalisasikan prinsip dasar Pancasila sebagai konsep pembentukan demokrasi kenegaraannya. Oleh karenanya istilah yang sering melekat dalam penyebutan demokrasi di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila3.

Secara politik, Demokrasi Pancasila diadopsi dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan karakter Bangsa Indonesia. Namun secara sosiologis, sebenarnya terdapat dua karakteristik mendasar dari model demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi yang berdasarkan pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat adalah demokrasi yang paling hakiki dimiliki bangsa Indonesia dalam menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan kebangsaannya. Sejatinya kedua nilai inilah yang dijunjung tinggi dan menjadi pijakan dasar setiap pengambilan kebijakan di setiap level pemerintahan dan kemasyarakatan.

Meskipun Demokrasi Pancasila dijadikan model sistem pemerintahan (demokrasi formal) saat ini, namun dalam politik praktis berkaitan dengan sejarah perkembangan pemerintahan di Indonesia ternyata setiap periode melahirkan model demokrasi yang berbeda-beda. Pada masa orde lama, muncul istilah demokrasi liberal (1950-1959) seiring dengan perubahan konstitusi UUDS 1950 yang secara jelas mengadopsi prinsip kebebasan seluas-luasnya model Barat. Pada masa ini juga melahirkan model Demokrasi Terpimpin dengan ciri utamanya yaitu dominasi kekuasaan presiden yang relatif tidak sesuai dengan konsep ideal demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pihak yang paling berdaulat.

Pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru semakin membias dari nilai-nilai demokrasi ideal. Hal ini diindikasikan dengan adanya dwifungsi ABRI, pengerucutan orientasi politik, mobilisasi pemilihan umum, tidak adanya kebebasan pers dan tidak adanya jaminan HAM. Lahirnya era reformasi juga ternyata tidak memberikan jalan yang mudah bagi pelaksanaan Demokrasi Pancasila secara ideal. Kenyataannya adalah bahwa otonomi daerah sebagai salah satu agenda reformasi justru memberikan peluang lahirnya pembiasan demokrasi semakin menjadi-jadi

seperti model-model demonstrasi (political demand) yang dilakukan dengan

kekerasan dan oligarkhi politik. Satu fenomena yang paling mengemuka adalah munculnya local strongman. Kemunculan penguasa lokal ini mengindikasikan suatu pembiasan demokrasi yang sangat kentara karena salah satu tujuan utama dari demokrasi itu sendiri adalah bagaimana kekuasaan mutlak (absolute power) dapat dieliminasi sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan (balance of power) diantara berbagai pihak dalam sistem politik, sementara adanya “raja-raja kecil” tersebut secara jelas menggambarkan bagaimana dominasi kekuasaan menuju kekuasaan mutlak terbentuk dalam model demokrasi lokal. Secara konkret, gambaran demokrasi lokal ini mengemuka pada konsep politik dinasti atau oligarkhi politik keluarga. Untuk kasus Banten, politik dinasti ini misalnya dapat ditelusuri dari dominasi politik keluarga Tubagus Chasan Sohib dan keluarga Mulyadi Jayabaya.

Terdapat perbedaan pandangan berkaitan dengan lahirnya model demokrasi lokal ini. Pandangan pertama menyepakati bahwa lahirnya model demokrasi lokal sebagai varian demokrasi yang khas ini tidak dapat diabaikan dari hubungannya dengan perkembangan demokrasi, implementasi otonomi daerah dan penguatan civil

society. Sementara pandangan yang lain menyepakatinya secara bertolak belakang

dimana menganggap bahwa tidak ada keterkaitan diantara ketiga faktor tersebut. Pandangan kedua berasumsi bahwa munculnya politik dinasti atau “raja-raja kecil”

3 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang

mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan social (Marbun, 2005:116).

adalah bagian dari proses penelusuran identitas bangsa terhadap model sistem pemerintahan yang paling ideal. Dengan demikian adanya politik dinasti dalam pandangan kedua ini dapat dimaknai sebagai bentuk penyerahan kuasa rakyat terhadap pengadopsian sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan sistem sosialnya (politik dinasti sebagai social order).

Pandangan-pandangan di atas pada dasarnya merupakan upaya untuk mencari jawaban terhadap suatu anomali demokrasi. Anomali ini diindikasikan dengan proses demokratisasi di satu sisi yang semakin mengglobal, sementara di sisi lain berkembang pula model anti-demokrasi dalam politik lokal yang justru menggunakan label demokrasi untuk menguatkan kesan anti-demokrasinya. Untuk kasus Banten misalnya, adanya politik dinasti yang terbentuk melalui proses demokratisasi formal merupakan hal yang dipandang sah secara administrasi dan politik, tetapi keberadaannya dapat menyulut terjadinya kekuasaan mutlak pada satu kelompok tertentu. Sementara itu kekuasaan mutlak itu sendiri sangat dihindari dalam prinsip-prinsip demokrasi karena merupakan salah satu syarat potensial terbentuknya pemerintahan otoritarian yang sangat berseberangan dengan demokrasi. Dengan demikian, meskipun adanya politik dinasti ini sah secara proses

pembentukannya4, tetapi hasil akhirnya sangat berpotensi untuk semakin

menenggelamkan nilai-nilai demokrasi. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa demokrasi di Banten pada prinsipnya tidak berkembang menuju ke arah demokrasi yang ideal (demokrasi secara substansial) – utamanya berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, tetapi justru semakin membias kepada model-model otoritarian.

Berkaitan dengan kedua pandangan di atas, peneliti sendiri tidak memihak pada salah satu dari kedua pandangan tersebut. Dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa cara pandang keduanya dapat diterima, namun satu hal yang relatif diabaikan dari kedua pandangan tersebut adalah faktor kultural. Dalam pandangan peneliti, faktor kultural memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap terbentuknya politik dinasti ini.

Terlepas dari perdebatan pandangan-pandangan tersebut, baik model Asian

Style Democracy, Demokrasi Pancasila berikut berragam model bentukannya dan

model demokrasi lokal termasuk demokrasi desa, ketiganya sangat berkaitan dengan sistem sosial budaya yang membalutnya. Sebagaimana uraian di awal, hal ini

mengindikasikan kuatnya faktor kultural. Dengan demikian maka Asian Style

Democracy pada dasarnya dipengaruhi oleh kultur masyarakat Asia, Demokrasi

Pancasila yang merupakan pengaruh dari kristalisasi nilai-nilai budaya di Indonesia, dan demokrasi lokal yang tentunya dipengaruhi oleh budaya lokal.

Berdasarkan pendekatan kultural tersebut, dari ketiga model demokrasi di atas, terdapat karakteristik yang sama yang membentuk kekhasan ketiganya yaitu melekatnya kultur patronase. Sebagaimana dijelaskan Neher, terdapat dua

4 Dikatakan sah karena dalam proses terpilihnya para penguasa politik lokal Banten dilakukan

berdasarkan kelembagaan demokrasi formal (pemilu yang sah secara administrasi dan politik). Perkembangan demokrasi secara formal ini juga menunjukkan hal yang positif terutama berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terakhir (2014) yang dilansir BPS yang menunjukkan angka tertinggi sejak tahun 2009, meskipun angka tersebut berfluktuasi setiap periodenya. Hal ini nampak dari data IDI dimana Banten mengalami perkembangan cukup baik yaitu tahun 2009 sebesar 67,98; 2010 sebesar 60,60; 2011 sebesar 67,37; 2012 sebesar 65,29; 2013 sebesar 69,79 ; dan 2014 sebesar 75,50 (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor 40/08/36/Th.IX tanggal 13 Agustus 2015). IDI ini sendiri dinilai dari tiga aspek demokrasi yang meliputi kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi.

karakteristik yang merepresentasikan patronase itu yaitu adanya patron-client

communitarism dan personalism. Dua karakteristik tersebut juga muncul dalam

bentukan model demokrasi nasional. Hal ini nampak dari model demokrasi terpimpin pada masa Soekarno, hal yang juga identik dengan gaya kepemimpinan Soeharto. Dalam tataran demokrasi lokal, patronase ini lebih kental lagi, sehingga sosok “raja-raja kecil” pada prinsipnya menggambarkan kuatnya kultur patronase dalam suatu wilayah. Hal ini dapat dimaknai bahwa substansi demokrasi semakin lemah seiring dengan mengecilnya ruang lingkup wilayah geografisnya di satu sisi, dan semakin kuatnya nilai-nilai tradisi dalam demokrasi di sisi lain. Dengan demikian karakteristik demokrasi semakin bergeser ke arah anti demokrasi Barat seiring dengan bergesernya ruang lingkup wilayah geografis dari mulai level benua (Asia), bangsa dan lokal hingga pada tataran desa.

Untuk memahami kuatnya patronase ini, maka tidak dapat dilepaskan dari analisis mengenai relasi kekuasaan. Analisis relasi kekuasaan diperlukan karena patronase pada prinsipnya merupakan relasi yang tidak seimbang antara patron dan klien. Semakin tidak seimbang, maka semakin tidak demokratis. Pada model

demokrasi yang sangat mengedepankan nilai-nilai kesetaraan (equality) secara

politik, maka secara jelas kultur patronase ini sangat tidak mendukung terhadap terciptanya kesetaraan tersebut. Inilah rupanya yang membentuk demokrasi khas Asia yang sangat paternalistik. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara pola relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat dengan model demokrasi yang berlangsung dalam masyarakat tersebut.

Dalam perspektif lain, analisis terhadap bentukan sebuah demokrasi erat kaitannya dengan analisis relasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini karena demokrasi pada prinsipnya adalah sistem pemerintahan, dan substansi sistem pemerintahan adalah hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah, dan hubungan tersebut pada prinsipnya adalah relasi kekuasaan. Dengan demikian untuk dapat menganalisis sebuah model demokrasi erat kaitannya dengan pola relasi kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

Dalam kaitannya dengan analisis dinasti politik Banten, berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dimaknai bahwa terbentuknya dinasti politik tersebut adalah karena faktor kultur patronase Banten dan pola relasi kekuasaan patron-klien yang sangat kuat terutama terhadap dua tokoh informal ulama dan jawara. Dengan demikian, terbentuknya model demokrasi lokal Banten sangat ditentukan oleh kuatnya ketergantungan paternalistik masyarakat terhadap kedua tokoh ini.

Kecenderungan relasi kekuasaan patronase membentuk model demokrasi lokal di Banten, dalam fakta empiris ditemukan pula adanya cara-cara berdemokrasi (praktek demokrasi) yang relatif berbeda dengan model patronase tersebut. Hal ini diindikasikan dengan model resistensi dalam berdemokrasi di tataran lokal dari struktur-struktur yang dipandang klien terhadap patron-nya. Sebagai kasus dalam penelitian ini adalah model resistensi yang dilakukan oleh para kepala desa terhadap bupati di Pandeglang dalam bentuk tuntutan untuk melakukan penambahan honor (insentif) kepala desa sehingga nilainya minimal sama dengan UMK (Upah

Minimum Kabupaten)5. Sebagai rangkaian tuntutannya, Ikades Kabupaten

Pandeglang juga menuntut dilakukannya rotasi sekdes6. Secara individual, kades

juga menuntut perbaikan kesejahteraan sebagaimana dilakukan Kades Nanggala

Kecamatan Cikeusik Sumarna yang menuntut peningkatan insentif kepala desa7.

5 Radar Banten, 21 November 2011. 6 Radar Banten, 23 November 2011. 7 Kabar Banten, 9 Maret 2012.

Beberapa tuntutan tersebut mengisyaratkan adanya konflik bupati dan kepala desa yang dibalut urusan kesejahteraan dan administrasi kepegawaian.

Dalam tataran politik lokal yang lebih nyata, perseteruan politik terjadi antara Bupati Pandeglang (EK, bupati inkumben pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2010) dengan salah seorang kepala desa (YS, Kepala Desa Kuluwut Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang) yang juga menjadi salah satu kandidat bupati. Meskipun pada akhirnya EK yang kembali terpilih, namun majunya seorang kepala desa dalam pemilihan kepala daerah ini merupakan indikator kemajuan demokratisasi di tingkat lokal. Dalam asumsi peneliti, keberanian seorang kepala desa untuk tampil bersaing dalam arena politik lokal dapat dipandang sebagai perwujudan pergeseran relasi kekuasaan antara bupati dan kepala desa dimana jika pada masa sebelum era reformasi kepala desa tidak pernah dapat tampil dalam ruang politik yang sama dengan bupati, namun setelah memasuki era reformasi kesempatan tersebut menjadi terbuka, dalam aspek lain aksi kepala desa untuk tampil dalam politik lokal dapat dipandang sebagai resistensi kepala desa terhadap bupati.

Kultur patronase dan relasi kekuasaan yang mempengaruhi demokrasi lokal merepresentasikan hasil dari sebuah model demokrasi lokal berdasarkan sistem perwakilan (political representativeness) yang sah baik secara sistem politik maupun sah secara perundang-undangan. Sementara itu pengaruh ulama dan jawara menjadi sangat vital karena ternyata relasi kekuasaan yang terbangun secara struktural (hubungan pemerintahan secara formal) tidak menjadi determinan utama dalam membentuk relasi kekuasaan yang sesungguhnya. Demokrasi bergantung kepada keputusan-keputusan informal (informal leader); para ulama dan jawara. Kondisi model demokrasi ini memberikan peluang kepada menumpuknya kekuasaan kelompok yang mampu membangun jaringan kekuasaan kepada ulama dan jawara dengan memanfaatkan peluang era demokrasi. Hal inilah yang memupuk munculnya beberapa klan penguasa atau dinas politik di Banten sebagaimana keluarga JB di Lebak, TAS di Cilegon dan TCS untuk hampir seluruh wilayah Banten.

Masalah lain berkaitan dengan dampak demokrasi ini adalah pertanyaan tentang apakah keberadaannya membawa kesejahteraan atau sebaliknya berdampak kemunduran, keterbelakangan dan kemiskinan bagi masyarakatnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dikedepankan sehubungan dengan pilihan berdemokrasi sebagai sistem pemerintahan sebuah bangsa merupakan keyakinan bahwa model demokrasi ini akan membawa kemanfaatan. Dengan demikian model demokrasi akan tetap dipertahankan jika memberikan kemanfaatan dan tentunya perlu ditinjau kembali jika sebaliknya yaitu tidak memberikan kemajuan kepada bangsa ini.

Adanya politik dinasti di Banten sebagaimana dijelaskan di atas adalah salah satu contoh dari demokrasi yang tidak memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari aspek pembangunan ekonomi, keberadaan desa-desa di Banten terutama di wilayah Selatan tidak pernah beranjak dari ketertinggalan8. Untuk dapat

memahami permasalahan tersebut, maka perlu melakukan kajian mendalam terkait praktek berdemokrasi melalui analisis relasi kekuasaan dalam masyarakat Banten

8 Untuk kasus Kabupaten Pandeglang, dari 326 desa yang ada terdapat 140 desa (42,94%)

diantaranya yang berstatus sebagai desa tertinggal. Kabupaten Pandeglang sendiri termasuk satu dari enam kabupaten di pulau Jawa yang masuk dalam kategori daerah tertinggal selain Kabupaten Lebak untuk wilayah Provinsi Banten dan Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Bangkalan dan Sampang untuk wilayah Provinsi Jawa Timur (http://bantenterkini.com/kabupaten-lebak-dan-pandeglang-masuk-kategori-daerah-tertinggal/ diakses tanggal 6 Juni 2016).

yang dalam penelitian ini mengambil unit analisis relasi kekuasaan antara bupati dengan kepala desa di Pandeglang.

Signifikansi Penelitian

Penelitian relasi kekuasaan bupati dan kepala desa sangat relevan untuk diteliti karena beberapa alasan. Pertama, penelitian ini merupakan upaya untuk memahami secara lebih mendalam konsep kekuasaan masyarakat pedesaan.

Kedua, tinjauan pelaksanaan otonomi daerah selama ini kurang menyentuh

kekhasan lokal yang berragam sebagai suatu kenyataan Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Pengesampingan tinjauan kekhasan lokal menjadikan negara lalai dalam mempertimbangkan perbedaan keberagaman daerah terlebih desa, padahal perbedaan inilah yang menjadikan demokrasi membias kepada kekhasan lokal yang dimilikinya – terlepas dari pemahaman demokrasi prosedural ataupun demokrasi substansial. Sensitivitas politik lokal sejatinya perlu dipertimbangkan sehingga otonomi menyentuh sasarannya, serta nilai-nilai kearifan lokal tidak dilangkahi oleh prinsip-prinsip demokrasi atau sebaliknya. Pada tataran ini tentunya yang diharapkan adalah bagaimana demokrasi dan nilai-nilai kearifan lokal dapat bersinergi dengan baik.

Ketiga, relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa sangat menentukan

dalam keberhasilan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karenanya harmonisasi diantara keduanya perlu mendapatkan perhatian serius sehingga mendukung terhadap upaya-upaya pembangunan masyarakat.

Keempat, penelitian ini merupakan upaya pemikiran kritis implikasi praktek

demokrasi terhadap terjebaknya kemiskinan masyarakat pedesaan.

Penelitian Terdahulu

Relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari peran yang mainkan oleh ulama dan jawara. Oleh karenanya tinjauan penelitian hubungan ulama dan jawara menjadi menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan relasi bupati dengan kepala desa ini. Dinamika peran ulama dan jawara sangat menarik karena meskipun keduanya berada dalam ranah tradisi ternyata perkembangan kebijakan politik menjadi faktor determinan terhadap relasi tersebut, sehingga dalam hal ini tidak hanya faktor budaya yang memberikan pengaruhnya. Oleh karenaya dalam melakukan kajian tentang ulama dan atau jawara tidak hanya bisa ditinjau dari dimensi budaya semata, karena dalam banyak kondisi justru faktor politiklah yang banyak mempengaruhinya. Fakta ini misalnya dapat ditelusuri dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2002), Hamid (2010), Bandiyah (2010) dan Alkhudri (2013).

Pembatasan konsep ulama dan jawara yang dibingkai oleh relasi kekuasaan keduanya juga mewarnai penelitian-penelitian yang telah dilakukan semisal Kartodirdjo (1984) yang mengintrodusir istilah “bandit sosial” yang dilekatkan kepada jawara karena pengaruh politik kolonial Belanda dan Tihami (1992) yang mengkonstruksi jawara sebagai santri (murid kyai). Istilah “bandit sosial” dan jawara sebagai santri ini kemudian banyak melatarbelakangi usaha-usaha kajian jawara sebagaimana yang dilakukan oleh Bandiyah (2010) yang mencoba menelusuri transformasi jawara sebagai “bandit sosial” pada masa kolonial menjadi pejabat politik pada masa kontemporer.

cenderung lebih mendominasi juga banyak dianalisis dalam penelitian yang dilakukan oleh Sunatra (1997), Suhaedi (2003), Alamsyah (2009), Hamid (2010), Bandiyah (2010), Pribadi (2011) dan Alkhudri (2013).

Kecenderungan paling nampak dari menguatnya peran politik jawara terutama setelah lahirnya era reformasi banyak dijadikan tema sentral dalam penelitian-penelitian seperti yang coba dieksplorasi oleh Alamsyah (2009), Hamid (2010), Bandiyah (2011), Pribadi (2011) dan Alkhudri (2013). Penelitian-penelitian tersebut dilakukan setelah Banten memisahkan diri dari Jawa Barat sebagai provinsi mandiri. Artinya adalah lahirnya Banten sebagai provinsi telah secara langsung mempengaruhi penguatan posisi politik lokal jawara, yang padahal sebagaimana dijelaskan Aziz (2002) pada awal pembentukan Banten sebagai provinsi, peran strategis jawara sebenarnya belum memperlihatkan kekuatannya.

Dalam memahami relasi kekuasaan ulama dan jawara itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari tatanan relasi kekuasaan yang berlangsung dalam masyarakat Banten. Oleh karenanya tinjauan tentang relasi-relasi kekuasaan pada masyarakat pedesaan sangat penting dilakukan untuk dapat menggambarkan keterkaitannya dengan pembentukan relasi kekuasaan ulama dan jawara. Diantara relasi-relasi kekuasaan yang terbentuk, hubungan patron-klien mendominasi hampir sebagian besar kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam ulasan yang dilakukan oleh Saxebol (2002), Hefni (2009), Kausar (2011), dan Rustinsyah (2011; 2012).

Rujukan yang paling penting dari hubungan patron-klien ini adalah Scott (1972) sebagai salah seorang penggagas pertama yang mengaitkannya dengan hubungan pertukaran. Oleh karenanya konsep-konsep hubungan pertukaran perlu dipersandingkan untuk memahami hubungan patron-klien secara komprehensif sebagaimana upaya yang dilakukan oleh Emerson (1962). Melalui pemikiran Emerson inilah dapat dipahami hubungan ketergantungan kekuasaan antara patron dan klien yang mengikat sekaligus memelihara jalinan relasi diantara keduanya. Sementara itu Sidel (1989) memberikan wawasan yang lebih luas tentang adanya pola-pola relasi kekuasaan yang lebih mendalam dibandingkan dengan relasi patron-klien, meskipun tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang serupa dengan relasi ini. Artinya pada masyarakat-masyarakat dengan budaya patronase yang sangat kuat, sangat dimungkinkan terjadinya hubungan yang lebih mendalam dibandingkan dengan relasi patron-klien ini. Kecenderungan ini muncul di masyarakat pedesaan Banten dalam bentuk relasi yang peneliti sebut sebagai relasi patron-klien khas pedesaan Banten. Justru karena alasan ini pulalah, penelitian ini dilakukan sehingga memperkaya tinjauan relasi patron-klien yang ragamnya akan bervariasi sesuai dengan kultur yang membingkainya.

Perkembangan terkini berkaitan dengan otonomi daerah dan desa juga mempengaruhi relasi-relasi kekuasaan diantara unsur-unsur yang ada dalam tata kelola desa, baik antara para elit desa sebagaimana yang nampak dalam penelitian yang dilakukan Nurman (2002), Cahyono (2005), Akbar (2008), dan Nuraini (2010), ataupun antara elit desa dengan masyarakat desa yang nampak dalam penelitian Hudayana (2011).

Selain penelitian-penelitian tentang relasi kekuasaan masyarakat pedesaan dan penelitian-penelitian tentang tata kelola desa, penelitian-penelitian tentang kemiskinan pedesaan di Pandeglang juga menjadi sangat penting sebagai referensi dalam memahami aspek-aspek kemiskinan dan strategi penanggulangannya. Berdasarkan penelitian Lestari (2014) diketahui adanya korelasi yang signifikan dari variabel modal sosial terhadap kemiskinan dengan suatu rekomendasi bahwa partisipasi dalam organisasi berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan. Penelitian Tono (2009) merekomendasikan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam upaya memadukan upaya penanggulangan secara makro di tingkat lokal dan secara mikro di tingkat rumah tangga miskin. Kesimpulan yang serupa juga dapat ditelusuri dari penelitian Taufiqurokhman (2014) yang menyimpulkan kegagalan peningkatan IPM di Pandeglang dipengaruhi oleh kurang optimalnya peran pemerintah daerah dalam pengorganisasian, penafsiran dan penerapan pelaksanaan program Jamsosratu. Sementara itu Lestari (2014) menyimpulkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah belum menekankan pada strategi penanganan yang bersifat kewilayahan sehingga sebaran penduduk miskin di Pandeglang cenderung bersifat mengelompok (cluster). Selain peran pemerintah, terdapat peran yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang sangat signifikan membantu upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini tersaji dalam penelitian Sholahudin (2000) yang menjelaskan Sistem Orang Tua Angkat Dana Firdaus Mathla’ul Anwar telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kemandirian pemuda pedesaan di Pandeglang.

Selanjutnya, untuk mempermudah pemilahan penelitian-penelitian yang mendukung terhadap pembahasan penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan menyajikan tiga tinjauan pendekatan penelitian yaitu penelitian-penelitian tentang relasi kekuasaan masyarakat pedesaan, penelitian-penelitian penatakelolaan desa dalam kaitannya dengan relasi kekuasaan desa dan supra desa dan penelitian-penelitian tentang kemiskinan pedesaan di Pandeglang. Ketiga tinjauan penelitian-penelitian tersebut tersaji dalam daftar lampiran disertasi ini.

Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Untuk menganalisis relasi kekuasaan bupati dan kepala desa pada prinsipnya terdapat dua faktor yang mempengaruhinya. Pertama adalah menyangkut

kebijakan-kebijakan politik pemerintah pusat melalui regulasi pengaturannya, dan kedua

Dinamika relasi kekuasaan bupati dan kepala desa mengalami perubahan dari masa ke masa sejalan dengan regulasi formal yang mengatur hubungan sistem pemerintahan daerah. Diawali pada masa orde lama, desa diberikan posisi yang cukup strategis misalnya dengan menempatkannya sebagai titik berat otonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Dalam ketentuan peraturan ini, desa menjadi daerah tingkat ketiga di bawah provinsi dan kabupaten. Meskipun ketentuan ini secara riil tidak terlaksana sebagian besar karena kondisi peralihan kenegaraan, namun ketentuan ini merupakan salah satu penghargaan kepada desa untuk mewujudkan otonominya.

Kondisinya kemudian menjadi terbalik dengan adanya kecenderungan meminggirkan desa (dan daerah) ketika memasuki masa orde baru terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan Desa. Keterpinggiran desa ini pertama berkaitan dengan

adanya nuasa penyeragaman (uniformity) dalam bentuk dan susunan pemerintahan

daerah termasuk desa meskipun masih diakuinya bangunan pemerintahan berdasarkan akar budayanya seperti nagari dan subak. Kedua, berkaitan dengan terlalu besarnya kekhawatiran disintegrasi bangsa sebagaimana terindikasi dalam prinsip otonominya yaitu “otonomi nyata dan bertanggung jawab”. Kata “bertanggung jawab” inilah yang dalam banyak hal kemudian membatasi ruang gerak otonomi. Hal ini kemudian berimbas kepada sangat kuatnya pola-pola pengawasan pusat terhadap daerah dan desa yang pada akhirnya mempengaruhi relasi kekuasaan diantara struktur pemerintahan tersebut. Akibat kedua kondisi tersebut adalah bahwa pada masa ini otonomi daerah terkesan setengah hati, di satu sisi diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, di sisi lain adanya upaya-upaya pusat untuk mengendalikan daerah secara berlebih-lebihan melalui fungsi-fungsi pengawasannya baik pengawasan umum, preventif maupun represif. Bahkan menurut Marbun (2005:95) menyatakan bahwa hubungan pemerintahan daerah pada masa orde baru merupakan hubungan pengawasan, bukan merupakan hubungan antara bawahan dengan atasan atau hubungan menjalankan pemerintahan seperti halnya hubungan antara pemerintah di daerah yang bersifat administratif atau pemerintah wilayah dengan pemerintah pusat.

Pada masa orde baru ini meskipun dikenal otonomi bertingkat (daerah tingkat I untuk kabupaten/kotamadya dan daerah tingkat II untuk provinsi), namun desa tidak lagi termasuk dalam kategori daerah tingkat III, tetapi sebagai suatu wilayah hukum dengan pemerintahan terrendah langsung di bawah camat. Titik berat otonomi pun kemudian bergeser kepada daerah tingkat II dengan alasan sebagai struktur menengah yang berfungsi menjembatani struktur pemerintahan ke atas kepada provinsi dan pusat, dan ke bawah kepada kecamatan dan desa/kelurahan. Pada pola sistem pemerintahan daerah ini otomatis membuat desa berada pada posisi yang paling tertekan dalam hubungan pengawasan kekuasaan (“pengawasan”) yang sangat terkontrol.

Di era reformasi, seiring dengan semakin kencangnya arus demokrasi mengakibatkan meningkatnya tuntutan perubahan sistem pemerintahan daerah yang dianggap kurang demokratis sebagaimana yang diimplementasikan pada masa orde baru. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

bertanggung jawab. Kedua, penyelenggaraan otonomi memperhatikan aspek demokrasi, partisipatif, adil dan merata dengan memperhatikan potensi dan

keragaman daerah. Dan ketiga, otonomi provinsi bersifat terbatas, sekaligus

menjalankan fungsi dekonsentrasi. Hubungan pusat dan daerah pun semakin mencair terutama terkait dengan pembagian keuangan yang dinyatakan secara tegas berdasarkan rasionya yang disesuaikan dengan urgensi jenis sumber dayanya. Namun demikian, dengan menguatnya posisi daerah, memunculkan ego daerah yang berlebih-lebihan sehingga menyulut terjadinya konflik, baik konflik vertikal (daerah dengan pusat) maupun horizontal (antar daerah). Hal ini kemudian menimbulkan pemikiran untuk mengevaluasi kembali prinsip otonomi yang dijalankan, sehingga terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini mengintrodusir dua prinsip utamanya yaitu pertama, otonomi

seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Dan kedua, penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antara daerah dan menjamin hubungan serasi daerah dengan pemerintah (pusat).

Pada era reformasi ini, desa sebenarnya mendapatkan ruang geraknya dengan semakin menguatnya kewenangan sebagaimana dalam melembagakan aturan (peraturan desa) dan kewenangan pengelolaan keuangan sendiri sehingga berragam paket anggaran banyak turun secara langsung pada kas desa tanpa melalui kas

daerah sebelumnya semisal fresh money. Namun demikian dengan alasan

kepentingan administrasi (terutama dalam aspek keuangan), pemerintah pusat sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menempatkan sekretaris desa (sekdes/carik) dalam jabatan negeri dengan mengangkatnya sebagai sekdes definitif. Pengangkatan ini dalam dimensi lain sebenarnya merupakan perwujudan kembali hubungan pengawasan yang terjadi pada masa orde baru. Sekdes kemudian berdiri pada suatu peran ganda yang dapat menimbulkan konflik dimana dalam satu hal ia harus memainkan peranannya sebagai abdi negara dengan tugas melaksanakan administrasi desa sementara dalam hal lain ia harus melaksanakan tugasnya sebagai bawahan kepala desa.

Keberadaan sekdes PNS9 ini tentu saja merupakan penguatan kesan

birokratisasi pemerintahan desa formal. Konsep ideal sebagaimana tipikal Weberian menampilkan pemerintahan desa yang semakin seragam – khas desa masa Orde Baru kembali terulang, yang secara otomatis semakin melunturkan karakteristik spesifiknya masing-masing. Dengan mengadopsi sistem birokrasi ini secara jelas mengindikasikan pem-Barat-an pemerintahan desa. Satu konsep yang dipaksakan sama dan seragam untuk satu hal yang sangat berragam. Meskipun negara memberikan kesempatan eksistensi bagi kekhasan tertentu, kenyataannya dari waktu ke waktu corak khas masing-masing pemerintahan desa semakin tergilas. Sejatinya selain negara memberikan kesempatan tersebut, juga mengupayakannya secara aktif merevitalisasinya bukan justru membatasinya dengan berragam tipe ideal yang semakin menyudutkan kekhasan desa.

Pada kondisi lainnya seiring dengan keberadaan BPD (Badan Perwakilan Desa atau kemudian menjadi Badan Permusyawaratan Desa) sebagai lembaga representasi warga yang juga melaksanakan fungsi pengawasan tugas kepala desa dalam beberapa kasus juga sering menyulut hubungan konfliktual diantara keduanya. Di tingkat supra desa, kecamatan sebagai administrator kewilayahan yang

9 Pengangkatan sekdes PNS sangat jelas menggerus otonomi dan kemandirian desa. Oleh karenanya,

atas kesadaran ini, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan ini direvisi dan sekdes tidak lagi dijabat oleh PNS.

dalam hal ini kepanjangan tangan bupati dalam aspek administrasi juga melaksanakan pengawasannya terhadap pelaksanaan pemerintahan desa (kepala desa). Pada akhirnya kepala desa menghadapi tumpukan tugas-tugas akuntabilitas kepada supra struktur (daerah melalui kecamatan), kepada mitra pemerintahan desa (Bamusdes) dan kepada warganya, sementara kapasitas sumber daya kepala desa dan jajarannya memiliki banyak keterbatasan terutama terkait dengan kemampuan administrasinya.

Pada kondisi relasi kekuasaan yang mau tidak mau memagari kepala desa dengan berragam kelembagaan pengawasan ini menjadikan ruang gerak kepala desa semakin terbatas yang pada saat lain kemudian memunculkan perlawanan untuk keluar dari kondisi ini. Perlawanan (resistensi sebagaimana diistilahkan Scott) dalam berragam bentuknya di beberapa daerah bahkan kemudian dilakukan secara kolektif yang beberapa diantaranya melalui Ikatan Kepala Desa (Ikades) seperti yang terjadi di Kabupaten Pandeglang. Hal inilah yang mempertegas adanya konflik antara pemerintahan daerah (bupati) dan pemerintahan desa (kepala desa).

Pada skenario lain, hubungan negara dan desa nampak pada gerakan yang dilakukan oleh para kepala desa dan unsur perangkatnya dalam memperjuangkan posisi desa sehingga memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Perjuangan ini berbuah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Isu-isu politik pun mengiringi kelahiran undang-undang tersebut misalnya terkait dengan besaran alokasi keuangan desa yang direncanakan rasionya 10% dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, yang berarti kisarannya diperkirakan kurang lebih 1 milyar rupiah (ukuran saat ini). Isu lain juga menyangkut kemampuan aparatur desa untuk mengelola alokasi dana tersebut yang dipandang beberapa pihak akan menimbulkan maladministrasi, yang jelas-jelas anggapan ini meminggirkan desa dengan segala aspeknya.

Satu hal yang paling bermakna dari lahirnya undang-undang ini adalah adanya penguatan otonomi dan demokrasi di tingkat desa. Dengan dinaikkannya taraf urusan desa pada level undang-undang, berarti pula pengaturan desa menjadi setara dengan pengaturan daerah meskipun tidak bisa dikatakan terlepas dari pengaturan daerah. Dengan kata lain, secara politis desa semakin otonom. Dalam kaitannya dengan hubungan desa dan supra desa, penguatan otonomi desa ini otomatis akan berpengaruh terhadap relasi kekuasaan diantara dua struktur tersebut. Terutama dari aspek ketergantungan keuangan, dengan adanya kemandirian pengelolaan dana keuangan yang dimiliki, desa secara posisi politik akan tidak banyak bergantung kepada pihak kabupaten. Dalam pandangan Emerson, ketika pihak subordinat mendapatkan penguatan, maka ketergantungan terhadap superordinat pun akan berkurang. Jika ini berlangsung sesuai skenario perundang-undangan, maka otonomi desa relatif berjalan pada jalur rel yang diinginkan.

dalam kasus penelitian ini mengambil karakteristik Banten untuk mengeksplorasi bagaimana pertautan sistem kelembagaan formal (aturan tata kelola sistem pemerintahan daerah dan desa) yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya Banten utamanya dua karakteristik sub kulturnya yaitu ulama dan jawara.

Sesungguhnya variasi tata kelola desa yang berdasarkan prinsip otonomi asli dengan landasan sistem adat tertentu sudah sedemikian rupa difasilitasi secara apik melaui sistem perundang-undangan nasional, tetapi realisasi konkretnya ternyata sangat sulit mengangkat kembali nilai-nilai adat untuk dijadikan tata kelola desa secara formal. Kenyataannya hanya desa-desa adat tertentu yang masih memberdayakan tradisi lokalnya, untuk kasus Banten dapat diambil contoh diantaranya adalah sistem adat kaolotan dan masyarakat Baduy di Banten Selatan. Sementara desa-desa yang meskipun memiliki karakter kultur yang khas belum berani untuk memformulasikannya secara formal menjadi sistem nilai tata kelola desanya. Pola-pola penyeragaman pada masa orde baru sepertinya telah menenggelamkan khasanah adat tertalu dalam, sehingga penggaliannya kembali sangat sukar dilakukan karena generasi yang ada saat ini sudah tidak lekat dengan adat nenek moyangnya sendiri. Sebagai contoh konkretnya adalah sistem kajaroan

yang pernah hadir dalam tata kelola desa-desa di Banten masa lalu yang saat ini hanya menyisakan peristilahannya saja misal sebutan jaro untuk kepala desa yang masih melekat di beberapa wilayah di Banten terutama Pandeglang dan Lebak.

Konstelasi sosial politik lokal yang melingkupi hubungan desa dan supra desa mau tidak mau berimbas kepada relasi diantara unsur kepemimpinanya. Kepala desa dan bupati sebagai lokomotif kedua struktur tentunya pihak yang paling besar terkena dampak dari relasi desa dan supra desa tersebut. Dalam hal ini, maka relasi kekuasaan diantara keduanya baik secara sosial maupun politik dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor sosial budaya yang mengitari lingkungan politik pada tataran lokal. Akibatnya dalam beberapa kondisi, posisi struktur tidak lagi menentukan format relasi kekuasaan yang terbentuk, kekhasan sosial politik lokal mengarahkan relasi kekuasaan membias kepada kekuatan pengaruh sosial budaya yang dalam beberapa hal tertentu sangat mengabaikan aturan formal. Ini mengindikasikan pentingnya peran informal leader dalam tokoh elit desa agar tata kelola desa lebih membumi lagi. Untuk kasus Banten, tokoh elit desa tersebut terwakili oleh ulama dan jawara. Kedua tokoh elit desa inilah yang mengkonstruksi bangun struktur politik lokal khususnya relasi kekuasaan bupati dan kepala desa di Pandeglang secara khusus dan Banten pada umumnya. Dengan kata lain dapat dipertegas bahwa jalinan relasi kekuasaan bupati dan kepala desa sangat dipengaruhi oleh jalinan relasi kekuasaan ulama dan jawara.

Realitas yang nampak dari besarnya pengaruh informal leader ini adalah munculnya kekuatan jawara dalam politik lokal Banten. Kondisi inilah yang pada akhirnya mengintrodusir istilah dinasti politik jawara dimana hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Banten dikuasai oleh keluarga jawara utamanya keluarga Tubagus Chasan Sohib (selanjutnya disebut TCS). Posisi-posisi strategis dalam pemerintahan lokal adalah indikator utamanya dimana dalam hal ini unsur eksekutif dan legislatif didominasi oleh kekuatan jawara. Kekuatan politik lokal ini juga pada skenario lanjutannya adalah menghantarkan kekuatan jawara yang mampu berperan di level nasional (diantaranya sebagai anggota DPR RI).

baik dalam bidang militer maupun pemerintahan contohnya diwakili profil K.H. Tubagus Achmad Chatib yang menjabat sebagai residen pertama Banten sekaligus sebagai pimpinan militer pada saat itu. Pada masa kolonialisme pun sebenarnya kekuatan jawara sangat ditentukan oleh pengaruh ulama terutama berdasarkan keterikatan sebagai guru dan murid (Tihami:1992). Dominasi jawara dalam politik Banten juga mengindikasikan adanya pengaruh yang cukup signifikan dari perjalanan dua era politik yang dilaluinya yaitu pada masa orde baru dan era reformasi itu sendiri. Artinya adalah terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara kebijakan-kebijakan politik pada dua masa tersebut terhadap penguatan peran politik jawara. Oleh karenanya dalam memahami dominasi jawara dalam politik lokal Banten, sangat penting untuk menghubungkannya dengan dinamika konstelasi politik yang terjadi pada setiap periodisasi pemerintahan.

Kondisi yang terjadi dalam politik lokal Banten juga mengisyaratkan bahwa birokrasi ideal yang sangat memperhatikan prinsip-prinsip formalistis sama sekali tidak bisa ditegakkan. Peranan informal leader jauh lebih mengakar dibandingkan dengan kekuatan otoritas legal formal, sehingga struktur kekuasaan pun bergeser kepada nilai-nilai kultural melalui dua sub kultur utamanya yaitu ulama dan jawara. Prinsipnya adalah birokrasi tidak akan terbangun secara ideal dalam model Weberian karena pengaruh kultur yang sangat kuat. Kaitannya dengan relasi bupati dan kepala desa, maka akan sangat banyak ditentukan oleh karakterisitik kultural ini, meskipun terdapat persinggungan dengan (dipengaruhi pula oleh) kebijakan politik yang mengatur hubungan keduanya.

Pergeseran relasi kekuasaan desa dan supradesa atau dalam hal ini antara bupati dan kepala desa bagaimanapun sangat berkaitan erat dengan perubahan yang terjadi dalam peraturan perundang-undangannya. Dinamika pemerintahan lokal dan desa ini secara langsung mempengaruhi hubungan yang terjadi antara desa dan supra desa sebagaimana tergambar dalam Tabel 1.1.

Berdasarkan referensi peraturan perundang-undangan sebagaimana terurai dalam Tabel 1.1, meskipun terjadi kecenderungan penguatan posisi desa, namun demikian posisi desa dalam beberapa hal terutama secara politis selalu terpinggirkan misalnya pada saat berlangsungnya pemilihan kepala negara yang didanai oleh APBN dan pemilihan kepala daerah yang didanai oleh APBD, sementara itu

pemilihan kepala desa masih dibiayai sendiri diantara para calonnya10.

Keterpinggiran kepala desa sebagai pejabat politik pun, secara struktural maupun fungsional pada akhirnya terpinggirkan oleh kepentingan pejabat politik di atasnya. Masa depan posisi kepala desa kemudian akan sangat tergantung pengimplementasian UU 6/2014 yang nilai-nilai otonominya jauh lebih menguatkan desa terutama dari aspek keuangan dan pembangunan. Rencana alokasi anggaran yang sangat besar sampai dengan kisaran satu milyar rupiah untuk setiap desa adalah bukti menguatnya desa dari kedua aspek tersebut, meskipun sebenarnya pola-pola administrasinya semakin menenggelamkan keotonomian desa itu sendiri. Nilai-nilai lokal yang sejatinya mendapatkan perhatian tidak banyak disinggung dalam undang-undang ini. Kekhawatiran terbesar dari lahirnya undang-undang-undang-undang ini adalah adanya kecenderungan pola-pola penyeragaman yang mirip dengan apa yang terjadi pada masa orde baru.

10 Kondisi ini kemudian dikoreksi dalam pasal 34 ayat 6 UU No. 6 Tahun 2014 yang menyebutkan

biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 1.1 Pergeseran Tatanan Pemerintahan Desa

No. Substansi UU 5/1979 UU 22/1999 UU 32/2004 UU 6/2014

1. Keuangan Desa sangat tergantung pada kabupaten. Desa peran desa hanya terbatas pada sumber pungutan

2. Pemerintahan Desa menjadi daerah yang sangat tergantung

3. Pembangunan Pembangunan ekonomi dirumuskan para yang besar bagi desa untuk mengelola

civil society di desa, selain lembaga-lembaga

Sumber: dimodifikasi dari Dharmawan (2006:52).

Perbedaan mendasar dari kewenangan desa sebagaimana diintrodusir oleh ketiga peraturan perundang-undangan pada Tabel 1.1 adalah bahwa pada UU 5/1979 yang lebih menonjol adalah kewenangan administratifnya — hal ini karena dalam dimensi politik desa sangat tertekan, sementara pada era reformasi berdasarkan UU 22/1999 dan UU 32/2004 yang lebih menonjol adalah kewenangan politisnya, meskipun terdapat sedikit penurunan derajat kewenangan desa pada UU 32/2004. Derajat kewenangan desa meningkat kembali setelah terbitnya UU 6/2014. Dinamika pergeseran tatanan pemerintahan desa ini secara tidak langsung mempengaruhi relasi kekuasaan bupati dan kepala desa, penyebabnya adalah tarik ulur kewenangan yang mengindikasikan elastisitas politik di tingkat lokal.

kecamatan (MUSRENBANGKEC). Pertimbangan prioritas pembangunan pun pada akhirnya akan semakin meminggirkan kepentingan desa manakala dibawa pada tingkatan MUSRENBANGKAB yang semakin menutup peluang desa karena prioritas pembangunan regional akan bersaing dengan prioritas pembangunan sektoral dengan adanya kepentingan anggaran dari setiap satuan kerja perangkat daerah.

Model perencanaan pembangunan semacam ini sangat jelas menempatkan pengaturan desa, daerah dan pusat menjadi pola perencanaan terpusat yang kekhawatirannya memunculkan kembali asas sentralisasi sehingga tidak mendorong desentralisasi dan otonomi desa11. Kondisi masa lalu tersebut diharapkan akan berubah seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menempatkan desa relatif memiliki alternatif-alternatif perencanaan keuangan dan pembangunan secara mandiri.

Keterpinggiran desa sebenarnya sudah nampak terutama yang terjadi pada masa orde baru. Pada pola hubungan patron-klien (patron-client) yang cukup kuat dalam hampir seluruh penyelenggaraan pemerintahan masa orde baru saat itu, menyebabkan relasi kekuasaan yang terbangun antara bupati dan kepala desa mengikuti hubungan patron-klien tersebut. Pada pola hubungan semacam ini

berlangsung hubungan komando top-down yang menyempitkan peluang partisipasi

dan aspirasi desa (atau kepala desa) dapat muncul ke permukaan. Meskipun cenderung tidak menampakkan riak atau gejolak perlawanan, namun hal ini tidak dimaknai sebagai suatu kondisi harmonis dan menyejahterakan desa, tetapi lebih kepada kuatnya dominasi bupati yang kemudian menghegemoni kepala desa. Bentuk kepatuhan atau tepatnya ketergantungan kepada superordinat menjadi kuat karena

aliran pola-pola pembangunan dengan model top-down tersebut. Dalam relasi

kekuasaan pun pada akhirnya terbentuk kecenderungan suatu pola sebangun antara bupati dan kepala desa, jika pun ada kepala desa yang berbeda maka “biasanya” diabaikan dalam pemberian fasilitas pembangunan desanya.

Kondisinya berubah ketika pemerintahan memasuki babak baru, era reformasi. Demokratisasi adalah salah satu kata kunci yang diusung dalam era ini yang kemudian mendorong otonomi, daerah dan desa. Demokratisasi di tingkat lokalpun menemukan jatidirinya. Dalam konstelasi politik secara luas, demokrasi juga mendorong partisipasi politik segenap rakyat untuk terlibat dalam akses-akses politik. Ini pada akhirnya mempengaruhi pola hubungan bupati-kepala desa ke arah yang lebih partisipatif, transparan, partnership (bermitra kerja), bottom-up, dan tentunya demokratis. Idealnya kondisi ini akan membawa perubahan relasi kekuasaan keduanya sehingga tidak lagi bernuansakan superordinasi atau subordinasi terhadap yang lainnya, tetapi memiliki akses yang sama untuk tampil bermitra menyejahterakan rakyatnya.

Namun demikian, karena kesamaan kesempatan untuk tampil dalam ruang publik inilah justru sering kali menyulut terjadinya konflik. Konflik terjadi karena kemungkinan perbedaan kepentingan politik diantara keduanya (bupati dan kepala desa) — meskipun pada perkembangan perundangan-undangan terkini (UU 6/2014) terdapat semacam pemagaran hak politik kepala desa sehubungan dengan larangan menjadi pengurus partai politik, atau justru alasan sosiologis inilah yang menyulut

11 Lala M. Kolopaking, Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Struktur Kelembagaan Otonomi Desa

dalam Satria dkk. (ed.), 2011:135-136.

klausul pasal larangan pemagaran politik kepala desa tersebut12, hal ini berbeda dengan bupati, gubernur maupun presiden yang sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pada masa orde baru dimana kepala desa terhegemoni secara kuat, maka tidak ada kuasa kepala desa untuk melawan kepentingan politik bupati pada masa itu, sehingga orientasi politiknya relatif sama. Tetapi ketika bupati kehilangan kendali politiknya (dominasi hegemoni), artinya perbedaan orientasi politik dengan kepala desa sangat mungkin terjadi, maka perbedaan orientasi politik pun sangat mungkin terjadi. Dan ketika perbedaan politik itu tampil secara berhadap-hadapan dalam arena politik, maka konflik tidak dapat dihindarkan. Pada kondisi ini, demokratisasi lokal bergantung kepada kepentingan politiknya. Inti politikpun yaitu kekuasaan menjadi alasan untuk saling mempertahankan kepentingan politiknya tersebut, dalam kondisi seperti ini konflik politik mempengaruhi hubungan struktural dan fungsional bupati dan kepala desa.

Dalam perspektif politik, pada akhirnya pernyataan klasik Lord Acton pun berlaku dimana “power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely” yaitu manusia yang mempunyai kekuasaan cenderrung untuk selalu menyalahgunakan kekuasaannya terlebih kekuasaan yang tak terbatas (Budiardjo, 2005:52). Hal ini nampak dalam menyikapi pergeseran relasi kekuasaan pada era reformasi ini, yaitu bupati “memanfaatkan” posisi struktur birokrasinya yang berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepala desa. Posisi supra struktur bupati dalam pemerintahan lokal menjadikan bupati memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan kepala desa. Relasi kekuasan dengan kepala desa nampak dalam penetapan anggaran pemerintahan dan pembangunan desa yang terjadi di Kabupaten Pandeglang dimana pola pencairannya diatur sedemikian rupa sehingga dalam beberapa kondisi kepala desa memiliki ketergantungan kekuasaan (finansial) terhadap bupati.

Bupati (atau aparatnya) dapat melemahkan posisi kepala desa melalui pola hubungan pengawasan dan administrasi. Posisi superordinat secara struktur formal menempatkan bupati memiliki kewenangan kontrol terhadap desa, sebaliknya desa hanya menjadi obyek kontrol tersebut tanpa adanya kesempatan yang lebih terbuka untuk melakukan fungsi perimbangan kontrol terhadap bupati.

Dalam pengamatan peneliti, tidak hanya posisi struktur yang dimanfaatkan oleh bupati, hampir seluruh segmen sosial-politik lokal yang potensial dimasuki oleh bupati dalam mempertahankan kekuasaannya. Pada akhirnya dominasi bupati tidak dapat tertandingi karena sebagian besar sumber-sumber dan saluran kekuasaan yang ada dapat dikendalikan. Dominasi politik bupati ini pada akhirnya mengabaikan kepentingan publik. Cita-cita demokrasi untuk menyejahterakan rakyat justru terkooptasi oleh kepentingan individu dan politik bupati.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun terjadi pergeseran relasi kekuasaan diantara bupati dan kepala desa (dari terhegemoni menjadi independen, dari

terkontrol menjadi partisipatif, maupun dari model komando top-down menjadi

bottom-up), pada perkembangan terkini ternyata semakin memperbesar

kemungkinan terjadinya konflik. Artinya bahwa perubahan dalam aturan formal yang memberikan keleluasaan kepala desa secara politik, dalam beberapa kondisi akan berbenturan dengan kepentingan politik bupati. Relasi konfliktual antara bupati dan kepala desa ini pada bagian akhirnya juga akan mengakibatkan pergeseran relasi

12 Lihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.