PREVALENSI SEKSIO SESAREA DENGAN INDIKASI

DISPROPORSI FETOPELVIK DI RSUP HAJI ADAM MALIK

TAHUN 2008-2009

Oleh:

ANNA PUTERI GOZALI

NIM: 090100040

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PREVALENSI SEKSIO SESAREA DENGAN INDIKASI

DISPROPORSI FETOPELVIK DI RSUP HAJI ADAM MALIK

TAHUN 2008-2009

KARYA TULIS ILMIAH

Oleh:

ANNA PUTERI GOZALI

NIM: 090100040

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

LEMBAR PENGESAHAN

Prevalensi Seksio Sesarea dengan Indikasi Disproporsi Fetopelvik

di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Tahun 2008-2009

ANNA PUTERI GOZALI NIM: 090100040

_______________________________________________________________

Dosen Pembimbing Dosen Penguji I

(dr. Muara P. Lubis, M.Ked(OG),SpOG ) (dr. Yunita Sari Pane, M.Si) NIP: 19751023 200812 1 001 NIP: 19710620 200212 2 001

Dosen Penguji II

(dr. M. Rizki Yaznil, SpOG) NIP: 19820830 200801 1 003

Medan, Desember 2012 Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Latar Belakang: Seksio sesarea memegang peran utama dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas maternal maupun perinatal. Pada tahun 2010 seksio sesarea dinilai menurunkan 25% angka kematian ibu di Indonesia. Disproporsi fetopelvik merupakan indikasi seksio sesarea ketiga setelah malpresentasi dan riwayat seksio sesarea. Penelitian menunjukkan bahwa tinggi badan ibu merupakan nilai antropometrik yang paling prediktif dalam memperkirakan metode persalinan.

Tujuan: Untuk mengetahui prevalensi seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik pada ibu-ibu yang melahirkan di RSUP Haji Adam Malik dari tahun 2008-2009.

Metode: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik di RSUP Haji Adam Malik tahun 2008-2009.

Hasil: Dari 99 orang yang menjalani seksio sesarea periode Januari 2008 – Desember 2009, 91 orang memenuhi kriteria inklusi sebagai subjek penelitian. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa proporsi ibu yang menjalani seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik adalah sebanyak 30,8%. Distribusi karakteristik ibu yang menjalani seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik di RSUP Haji Adam Malik tahun 2008-2009 yaitu: usia 20-35 tahun (85,7%), suku Batak (71,4%), tinggi badan <155 cm (82,1%), berat badan normal (60,7%), primipara (41,8%), dan memiliki riwayat seksio sesarea pada persalinan sebelumnya (75%). Hasil tabulasi silang menunjukkan adanya hubungan bermakna (p=0,001) antara tinggi badan ibu dengan kejadian disproporsi fetopelvik. Karakteristik bayi yang lahir dengan indikasi disproporsi fetopelvik yaitu: berat badan normal (86%) dengan nilai APGAR yang baik pada menit ke-5 (100%). Kesimpulan: Institusi pelayanan kesehatan diharapkan dapat melakukan evaluasi terus menerus terhadap seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik untuk meningkatkan luaran ibu dan bayi.

ABSTRACT

Introduction: Caesarean section plays a central role to reduce morbidity and mortality maternal and perinatal. In 2010, the caesarean section is assessed to decrease 25% of maternal mortality in Indonesia. Fetopelvic disproportion is the third indication after malpresentation and previous caesarean section. One study concluded that maternal height is the most predictive values to estimate delivery method.

Objective: This study objective was to determine prevalence of caesarean section with fetopelvic disproportion at Haji Adam Malik hospital in 2008-2009.

Method: This study was a descriptive study with cross-sectional approach using medical record data of Haji Adam Malik hospital, Medan. The population of study was all patients who underwent a caesarean section at obstetric and gynecologic department of Haji Adam Malik hospital in 2008-2009.

Result: There were 99 mothers who done caesarean section from January 2008 - December 2009. 91 people met the inclusion criteria. The result shows the proportion of women underwent the caesarean section with indication of fetopelvic disproportion was 30,8%. The characteristics of women who underwent caesarean section with fetopelvic disproportion were: 20-35 years of age (85.7%), Batak (71.4%), <155 cm of height ( 82.1%), normal weight (60.7%), primiparous (41.8%), and with history of caesarean section (75%). The cross-tabulation indicate a significant correlation (p = 0.001) between maternal height and incidence of fetopelvic disproportion. Characteristics of babies that born with fetopelvic disproportion were: normal weight (86%) and good APGAR score at minute 5 (100%).

Conclusion: Health care institutions are expected to make continuous evaluation on caesarean section, especially with indication of fetopelvic disproportion to improve maternal and infant outcomes.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat membuat karya tulis ilmiah ini dengan baik. Dalam pembuatan karya tulis ini, penulis mendapatkan bantuan dari banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. dr. Gontar A. Siregar, Sp. PD. KGEH, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membuat karya tulis ilmiah ini.

2. dr. Muara P. Lubis, Sp.OG selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, dan pengarahan kepada penulis selama persiapan karya tulis ilmiah ini.

3. Seluruh staf pengajar dan civitas akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

4. Pihak-pihak lain yang ikut mendukung proses pembuatan karya tulis ilmiah ini.

Untuk segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 8 Desember 2012

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ... i

ABSTRAK……… .. ii

1.1. Latar Belakang... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 3

1.3. Tujuan Penelitian ... 3

1.4. Manfaat Penelitian ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1. Anatomi Panggul ... 5

2.1.1. Tulang Panggul ... 5

2.1.2. Bidang Diameter Panggul... .. 6

2.1.3. Bentuk-bentuk Panggul... .. 8

2.2. Morfologi Pertumbuhan Janin Normal ... 9

2.2.1. Periode Ovum, Zigot, dan Blastokista... .. 9

2.2.2. Periode Embrionik... .. 10

2.2.3. Periode Fetus (Janin)... .. 10

2.2.4. Kepala Janin... .. 10

2.4.4. Diagnosis... .. 16

2.5. Disproporsi Fetopelvik ... 16

2.5.1. Etiologi... .. 16

2.5.2. Prevalensi... .. 17

2.5.3. Klasifikasi... .. 18

2.5.4. Diagnosis... .. 18

2.6. Persalinan Percobaan (Trial of Labor) ... 19

2.7. Seksio Sesarea ... 20

2.7.1. Definisi... .. 20

2.7.2. Prevalensi... .. 20

2.7.3. Indikasi... .. 20

2.7.4. Teknik... .. 21

BAB III KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL ... 24

3.1. Kerangka Konsep ... 24

3.2. Variabel dan Definisi Operasional ... 24

3.2.1. Seksio Sesarea... .. 24

3.2.2. Disproporsi Fetopelvik... .. 25

3.2.3. Umur... ... 25

3.2.4. Suku... .. 25

3.2.5. Tinggi Badan... .. 25

3.2.6. BMI... .. 25

3.2.7. Paritas... .. 26

3.2.8. Riwayat Persalinan... ... 26

3.2.9. Riwayat Penyakit... ... 26

3.2.10. Komplikasi Persalinan... .. 27

3.2.11. Berat Badan Bayi... .. 27

4.1. Jenis Penelitian ... 29

4.2. Waktu dan Tempat Penelitian ... 29

4.2.1. Waktu Penelitian... .. 29

4.2.2. Tempat Penelitian... .. 29

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian ... 29

4.3.1. Populasi... .. 29

4.3.2. Sampel... .... 30

4.4. Teknik Pengumpulan Data... .. 30

4.5. Pengolahan dan Analisis Data ... 30

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ... 31

5.1. Hasil Penelitian ... 31

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian……….. . 31

5.1.2. Karakteristik Subjek Penelitian……… .. 31

5.1.3. Prevalensi Tindakan Seksio Sesarea dengan Indikasi Disproporsi Fetopelvik……… ... 31

5.1.4. Distribusi Karakteristik Subjek Penelitian……… ... 32

5.2.Pembahasan……… .. 38

5.2.1. Distribusi Indikasi Seksio Sesarea di RSUP Haji Adam Malik tahun 2008 -2009... ... 38

5.2.2. Distribusi Sosiodemografi Ibu yang Melahirkan secara Seksio Sesarea di RSUP Haji Adam Malik... .... 39

5.2.3. Karakteristik Fisik Biologis Ibu yang Melahirkan secara Seksio Sesarea di RSUP Haji Adam Malik……… ... 40

5.2.5. Gambaran Bayi……….. .. 43

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN... 45

6.1. Kesimpulan ... 45

6.2. Saran……… ... 46

ABSTRAK

Latar Belakang: Seksio sesarea memegang peran utama dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas maternal maupun perinatal. Pada tahun 2010 seksio sesarea dinilai menurunkan 25% angka kematian ibu di Indonesia. Disproporsi fetopelvik merupakan indikasi seksio sesarea ketiga setelah malpresentasi dan riwayat seksio sesarea. Penelitian menunjukkan bahwa tinggi badan ibu merupakan nilai antropometrik yang paling prediktif dalam memperkirakan metode persalinan.

Tujuan: Untuk mengetahui prevalensi seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik pada ibu-ibu yang melahirkan di RSUP Haji Adam Malik dari tahun 2008-2009.

Metode: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik di RSUP Haji Adam Malik tahun 2008-2009.

Hasil: Dari 99 orang yang menjalani seksio sesarea periode Januari 2008 – Desember 2009, 91 orang memenuhi kriteria inklusi sebagai subjek penelitian. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa proporsi ibu yang menjalani seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik adalah sebanyak 30,8%. Distribusi karakteristik ibu yang menjalani seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik di RSUP Haji Adam Malik tahun 2008-2009 yaitu: usia 20-35 tahun (85,7%), suku Batak (71,4%), tinggi badan <155 cm (82,1%), berat badan normal (60,7%), primipara (41,8%), dan memiliki riwayat seksio sesarea pada persalinan sebelumnya (75%). Hasil tabulasi silang menunjukkan adanya hubungan bermakna (p=0,001) antara tinggi badan ibu dengan kejadian disproporsi fetopelvik. Karakteristik bayi yang lahir dengan indikasi disproporsi fetopelvik yaitu: berat badan normal (86%) dengan nilai APGAR yang baik pada menit ke-5 (100%). Kesimpulan: Institusi pelayanan kesehatan diharapkan dapat melakukan evaluasi terus menerus terhadap seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik untuk meningkatkan luaran ibu dan bayi.

ABSTRACT

Introduction: Caesarean section plays a central role to reduce morbidity and mortality maternal and perinatal. In 2010, the caesarean section is assessed to decrease 25% of maternal mortality in Indonesia. Fetopelvic disproportion is the third indication after malpresentation and previous caesarean section. One study concluded that maternal height is the most predictive values to estimate delivery method.

Objective: This study objective was to determine prevalence of caesarean section with fetopelvic disproportion at Haji Adam Malik hospital in 2008-2009.

Method: This study was a descriptive study with cross-sectional approach using medical record data of Haji Adam Malik hospital, Medan. The population of study was all patients who underwent a caesarean section at obstetric and gynecologic department of Haji Adam Malik hospital in 2008-2009.

Result: There were 99 mothers who done caesarean section from January 2008 - December 2009. 91 people met the inclusion criteria. The result shows the proportion of women underwent the caesarean section with indication of fetopelvic disproportion was 30,8%. The characteristics of women who underwent caesarean section with fetopelvic disproportion were: 20-35 years of age (85.7%), Batak (71.4%), <155 cm of height ( 82.1%), normal weight (60.7%), primiparous (41.8%), and with history of caesarean section (75%). The cross-tabulation indicate a significant correlation (p = 0.001) between maternal height and incidence of fetopelvic disproportion. Characteristics of babies that born with fetopelvic disproportion were: normal weight (86%) and good APGAR score at minute 5 (100%).

Conclusion: Health care institutions are expected to make continuous evaluation on caesarean section, especially with indication of fetopelvic disproportion to improve maternal and infant outcomes.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan-laporan sporadik tentang usaha-usaha penyelamatan hidup melalui persalinan sesarea sebenarnya telah ada sejak beberapa ratus tahun, tetapi pada akhir abad ke-19 tindakan ini baru ditetapkan sebagai bagian dari praktik obstetri. Saat itu, walaupun risiko dilakukannya tindakan seksio sesarea masih besar, operasi ini dianggap lebih baik dibandingkan dengan persalinan forsep yang sulit, yang berisiko mengakibatkan trauma fetus dan laserasi pelvik. Teknik operasi yang rendah dan keterbatasan antisepsis menyebabkan tingginya mortalitas pasca operasi. Pada masa itu, wanita yang melahirkan melalui tindakan seksio sesarea berisiko besar mengalami pendarahan dan infeksi (Landon, 2007).

Saat ini, seksio sesarea memegang peran utama dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas maternal maupun perinatal (Scott, 2008). Berdasarkan analisis data rutin Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) tahun 2010, seksio sesarea dinilai memberikan peran bermakna, yaitu menurunkan 25% Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, seksio sesarea dilakukan dengan berbagai indikasi, termasuk beberapa persalinan dengan risiko yang tidak begitu nyata bagi ibu dan janin (Scott, 2008).

sebelumnya dan sebagian kecil oleh berkurangnya angka kejadian seksio sesarea primer. Namun, sejak tahun 1996 prevalensi seksio sesarea kembali meningkat. Pada tahun 2007 didapati sebanyak 30% wanita yang melahirkan di Amerika Serikat menjalani seksio sesarea. Sebaliknya, frekuensi seksio sesarea dengan indikasi seksio sesarea sebelumnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan kejadian seksio sesarea primer (Hamilton, et al, 2009).

Kegagalan kemajuan (distosia) baik pada persalinan spontan maupun persalinan yang diinduksi semakin populer dalam menggambarkan persalinan yang tidak efektif sehingga perlu dilakukan seksio sesarea. Saat ini distosia menjadi indikasi tersering dilakukannya tindakan seksio sesarea primer (Cunningham, et al, 2007). Berdasarkan penelitian Gifford dkk., tidak majunya persalinan (distosia) merupakan penyebab bagi 68% seksio sesarea non elektif pada presentasi kepala.

Istilah disproporsi sefalopelvik mulai digunakan sebelum abad ke-20 untuk menunjukkan obstruksi persalinan akibat disparitas (ketidaksesuaian) antara ukuran kepala janin dan panggul ibu sehingga janin tidak dapat keluar melalui vagina. Namun, istilah ini berasal dari masa di saat indikasi utama seksio sesarea adalah penyempitan panggul yang nyata akibat rakitis. Disproporsi fetopelvik sejati merupakan diagnosis yang lemah karena dua pertiga wanita yang didiagnosis mengidap gangguan ini kemudian dapat melahirkan bayi yang lebih besar melalui vagina (Cunningham, et al, 2007).

Suatu penelitian bermaksud menilai hubungan etnis, tinggi badan, dan ukuran sepatu untuk memprediksikan terjadinya disproporsi fetopelvik. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tinggi badan ibu merupakan nilai antropometrik yang paling prediktif dalam memperkirakan metode persalinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu dengan tinggi badan minimal 162,5 cm memiliki sensitivitas 74% dan spesifisitas 43% untuk melahirkan secara pervaginam (Okewolle,

et al, 2011).

1.2. Rumusan Masalah

Berapakah prevalensi seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik di RSUP Haji Adam Malik dari tahun 2008-2009?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui prevalensi seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik pada ibu-ibu yang melahirkan di RSUP Haji Adam Malik dari tahun 2008-2009.

1.3.2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui indikasi tersering persalinan yang dilakukan secara seksio sesarea.

b. Untuk mengetahui karakteristik ibu yang mengalami disproporsi fetopelvik.

c. Untuk mengetahui karakteristik bayi yang lahir secara seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik.

d. Untuk mengetahui komplikasi disproporsi fetopelvik pada ibu dan janin.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

a. Bagi pemerintah (dinas kesehatan). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan statistik mengenai angka kejadian seksio sesarea khusunya dengan indikasi disproporsi fetopelvik.

b. Bagi tenaga kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan pelayanan khususnya dalam menangani kasus-kasus disproporsi fetopelvik.

c. Bagi peneliti lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang mendukung bagi penelitian lain di masa yang akan datang mengenai prevalensi seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Anatomi Panggul

2.1.1. Tulang Panggul

Pelvis (panggul) tersusun atas empat tulang: sakrum, koksigis, dan dua tulang inominata yang terbentuk oleh fusi ilium, iskium, dan pubis. Tulang-tulang inominata bersendi dengan sakrum pada sinkondrosis sakroiliaka dan bersendi dengan tulang inominata sebelahnya di simfisis pubis (Cunningham, et al, 2010).

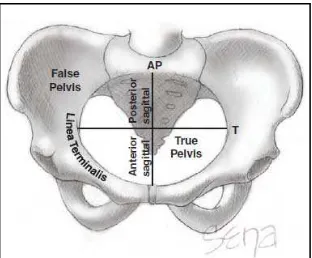

Panggul dibagi menjadi dua regio oleh bidang imajiner yang ditarik dari promontorium sakrum ke pinggir atas simfisis pubis, yaitu:

a. Panggul palsu

Terletak di atas bidang, berfungsi untuk menyokong intestinum. b. Panggul sejati

Terletak di bawah bidang, memiliki dua bukaan yaitu: arpertura pelvis superior (pintu atas panggul) dan arpetura pelvis inferior (pintu bawah panggul) (Baun, 2005).

Selama proses kelahiran pervaginam, bayi harus dapat melewati kedua pembukaan panggul sejati ini (Amatsu Therapy Association and Amatsu Association of Ireland, 2006).

2.1.2. Bidang Diameter Panggul

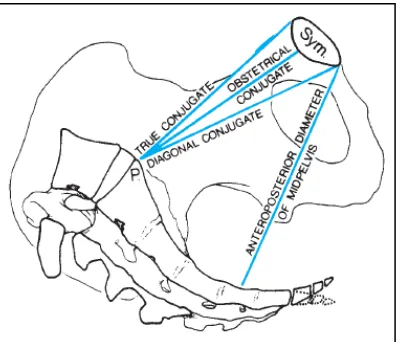

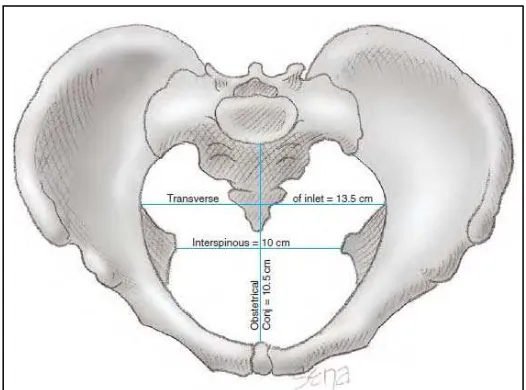

Panggul memiliki empat bidang imajiner: a. Bidang pintu atas panggul (apertura pelvis superior).

Bentuk pintu atas panggul wanita, dibandingkan dengan pria, cenderung lebih bulat daripada lonjong. Terdapat empat diameter pintu atas panggul yang biasa digunakan: diameter anteroposterior, diameter transversal, dan diameter oblik. Diameter anteroposterior yang penting dalam obstetrik adalah jarak terpendek antara promontorium sakrum dan simfisis pubis, disebut sebagai konjugata obtetris. Normalnya, konjugata obstertis berukuran 10 cm atau lebih, tetapi diameter ini dapat sangat pendek pada panggul abnormal. Konjugata obsteris dibedakan dengan diameter anteroposterior lain yang dikenal sebagai konjugata vera. Konjugata vera tidak menggambarkan jarak terpendek antara promontorium sakrum dan simfisis pubis. Konjugata obstetris tidak dapat diukur secara langsung dengan pemeriksaan jari. Untuk tujuan klinis, konjugata obstetris diperkirakan secara tidak langsung dengan mengukur jarak tepi bawah simfisis ke promontorium sakrum, yaitu konjugata diagonalis, dan hasilnya dikurangi 1,5-2 cm.

b. Bidang panggul tengah (dimensi panggul terkecil).

Panggul tengah diukur setinggi spina iskiadika, atau bidang dimensi panggul terkecil. Memiliki makna khusus setelah engagement

kepala janin pada partus macet. Diameter interspinosus, berukuran 10 cm atau sedikit lebih besar, biasanya merupakan diameter pelvis terkecil. Diameter anteroposterior setinggi spina iskiadika normal berukuran paling kecil 11, 5cm.

Gambar 2.3. Panggul wanita dewasa yang memperlihatkan diameter anteroposterior dan transversal pintu atas panggul serta diameter transversal (interspinosus) panggul tengah. Konjugata obstetris normalnya lebih dari 10 cm. Sumber: Cunningham, et al. Williams Obstetrics, 23rd ed.

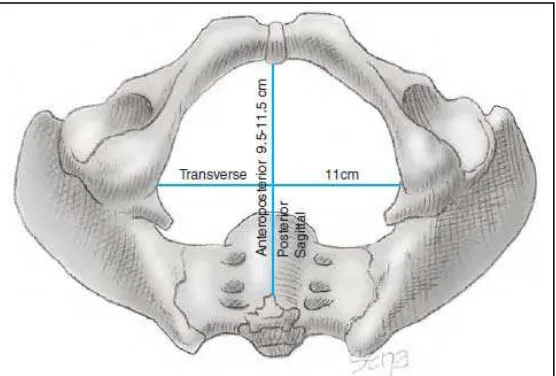

c. Bidang pintu bawah panggul (apertura pelvis inferior).

Gambar 2.4. Pintu bawah panggul dengan diameter-diameter yang penting. Perhatikan bahwa diameter anteroposterior dapat dibagi menjadi diameter sagital anterior dan posterior. Sumber: Cunningham, et al. Williams Obstetrics, 23rd ed.

d. Bidang dengan dimensi panggul terbesar (tidak memiliki arti klinis). (Cunningham, et al., 2010)

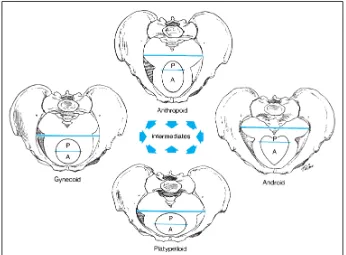

2.1.3. Bentuk-bentuk Panggul

Caldwell dan Moloy mengembangkan suatu klasifikasi panggul yang masih digunakan hingga saat ini. Klasifikasi Caldwell-Molloy didasarkan pada pengukuran diameter transversal terbesar di pintu atas panggul dan pembagiannya menjadi segmen anterior dan posterior. Bentuk segmen-segmen ini menentukan klasifikasi panggul menjadi: panggul ginekoid, anthropoid, android, ataupun platipeloid. Karakter segmen posterior menentukan tipe panggulnya, dan karakter segmen anterior menetukan kecenderungannya. Kedua hal ini ditentukan karena kebanyakan panggul bukan merupakan tipe murni, melainkan campuran, misalnya, panggul ginekoid dengan kecenderungan android berarti panggul posteriornya berbentuk ginekoid dan panggul anteriornya berbentuk android. (Cunningham, et al., 2010)

Gambar 2.5. Empat tipe panggul dengan klasifikasi Caldwell-Moloy. Garis yang melintasi diameter transversal terlebar membagi pintu atas menjadi segmen posterior dan anterior. Sumber: Cunningham,

et al. Williams Obstetrics, 23rd ed.

Panggul ginekoid dianggap sebagai panggul normal wanita, sementara panggul android merupakan varian dari panggul pria. Panggul android lebih sering ditemukan pada wanita dengan akitvitas fisik yang berat selama masa remaja. Panggul android juga ditemukan pada wanita yang mengalami keterlambatan dalam posisi tegak, yaitu setelah usia 14 bulan, sementara panggul platipeloid lebih sering ditemukan pada wanita yang memiliki kemampuan posisi tegak sebelum umur 14 bulan (Leong, 2006).

2.2. Morfologi Pertumbuhan Janin Normal

2.2.1. Periode Ovum, Zigot, dan Blastokista

implantasi. Dengan pembentukan vili korionik, produk konsepsi tidak lagi disebut zigot, melainkan disebut sebagai embrio.

2.2.2. Periode Embrionik

Periode embrionik dimulai sejak minggu ketiga setelah fertilisasi, atau bersamaan dengan waktu perkiraan menstruasi berikutnya. Uji kehamilan yang mengukur kadar hCG (Human Chorionic Gonadotropin)

memberikan hasil positif saat ini. Pada akhir minggu keenam, embrio memiliki panjang 22-24 mm, di mana kepala relatif lebih besar dibandingkan badan.

2.2.3. Periode Fetus (Janin)

Akhir periode embrio dan awal periode janin ditetapkan secara tegas oleh ahli embriologi terjadi 8 minggu setelah fertilisasi, atau 10 minggu setelah waktu menstruasi terakhir. Saat ini embrio memiliki panjang hanpir 4 cm. Perkembangan selama periode janin terdiri dari pertumbuhan dan pematangan organ-organ yang telah terbentuk pada masa embrio. Aterm dicapai pada minggu ke-40 dari awitan menstruasi terakhir. Saat ini janin sudah berkembang sempurna, dengan rata-rata panjang ubun-ubun-bokong janin 36 cm, dan berat sekitar 3400 gram.

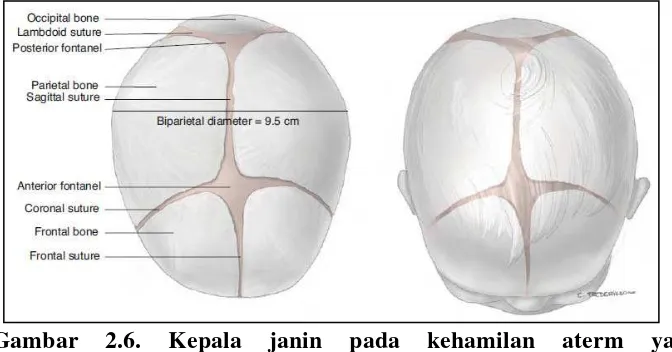

2.2.4. Kepala Janin

Pada usia kehamilan aterm, wajah hanya merupakan sebagian kecil dari kepala, sisanya merupakan tengkorak padat yang terdiri dari dua tulang frontalis, dua tulang parietalis, dan dua tulang temporalis, ditambah bagian atas tulang oksipitalis dan sayap sfenoid.

Tulang-tulang tengkorak dipisahkan oleh ruangan membranosa yang disebut sutura. Sutura yang paling penting adalah sutura frontalis, sutura sagitalis, dua sutura koronaria, dan dua sutura lambdoidea.

lambdoidea. Lokalisasi ubun-ubun memberikan informasi penting mengenai presentasi dan posisi janin.

Gambar 2.6. Kepala janin pada kehamilan aterm yang memperlihatkan ubun-ubun, sutura, dan diameter biparietal. Sumber: Cunningham, et al. Williams Obstetrics, 23rd ed.

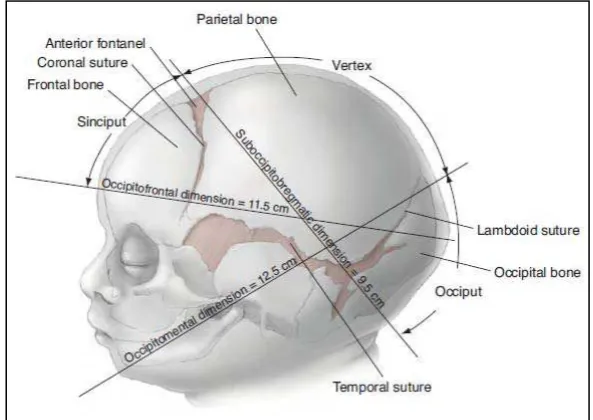

Biasanya dilakukan pengukuran beberapa diameter dan lingkar tertentu pada kepala neonatus. Diameter-diameter yang penting antara lain: a. Diameter oksipitofrontalis (11,5 cm), mengikuti garis dari titik tepat di

atas pangkal hidung ke bagian yang paling menonjol dari tulang oksipitalis.

b. Diameter biparietalis (9,5 cm), garis tengah transversal terpanjang pada kepala, memanjang dari satu tulang parietalis ke tulang parietalis lainnya.

c. Diameter bitemporalis (8,0 cm), jarak terjauh antara dua sutura temporalis.

d. Diameter oksipitomentalis (12,5 cm), dari dagu ke bagian yang paling menonjol dari oksiput.

Gambar 2.7. Diameter-diameter kepala janin cukup bulan. Sumber: Cunningham, et al. Williams Obstetrics, 23rd ed.

Lingkar tebesar kepala, berdasarkan bidang diameter oksipitofrontalis berukuran rata-rata 34,5 cm. Lingkar terkecil kepala, berdasarkan bidang suboksipitobregmatikus, berukuran 32 cm. Tulang-tulang kranium dalam keadaan normal dihubungkan hanya oleh sebuah lapisan tipis jaringan fibrosa yang memungkinkan masing-masing tulang bergeser untuk menyesuaikan dengan ukuran dan bentuk panggul ibu. Proses ini disebut sebagai molding. Pada persalinan lewat bulan, osifikasi tengkorak telah terjadi sehingga kemampuan tulang-tulang tengkorak untuk bergerak menjadi berkuramg. Bayi prematur memiliki tengkorak yang lebih lunak dan sutura yang lebih lebar sehingga molding yang terjadi dapat berlebihan (Bennett & Brown, 2009).

2.3. Kondisi Janin dalam Persalinan

Terdapat 6 variabel penting pada janin yang mempengaruhi proses melahirkan:

a. Ukuran janin

Ukuran janin dapat ditentukan secara klinis melalui palpasi abdomen atau melalui pemeriksaan ultrasonografi, namun kedua pemeriksaan memiliki derajat kesalahan yang tinggi. Makrosomia fetus berkaitan dengan kegagalan trial of labor.

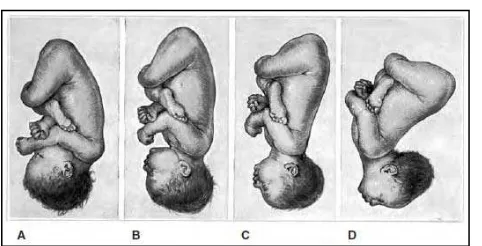

b. Letak janin

Letak janin menyatakan aksis janin relatif terhadap aksis longitudinal uterus. Letak janin dapat bervariasi yaitu: longitudinal, transversal, atau oblik. Pada kehamilan tunggal, hanya janin dengan letak longitudinal yang dapat selamat melalui persalinan pervaginam. c. Presentasi janin

Presentasi merupakan bagian terbawah janin yang paling dekat dengan jalan lahir. Janin dengan letak longitudinal memiliki presentasi wajah atau bokong. Presentasi campuran menyatakan bahwa terdapat lebih dari satu bagian tubuh janin pada pintu atas panggul. Presentasi funik menyatakan presentasi tali pusat, jarang terjadi. Fetus dengan presentasi kepala diklasifikasikan berdasarkan bagian dari tulang tengkorak yang tampak yaitu oksiput (veteks), sinsiput, wajah, atau dahi (Cunningham, et al, 2010). Malpresentasi menunjuk pada presentasi selain verteks, dan hal ini terjadi pada sekitar 5% persalinan.

d. Sikap atau postur janin

Sikap menyatakan posisi kepala dalam hubungan dengan tulang belakang janin (derajat fleksi/ ekstensi kepala janin). Fleksi kepala penting dalam engagement kepala fetus pada panggul ibu. Jika dagu fetus mengalami fleksi optimal hingga mencapai dada, diameter suboksipitobregmatikus tampil pada pintu atas panggul. Hal ini merupakan diameter terkecil yang dapat muncul pada presentasi kepala.

Diameter yang muncul pada pintu atas panggul meningkat sejalan dengan derajat ekstensi (defleksi) kepala. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan kemajuan persalinan. Arsitektur dinding pelvis bersama dengan peningkatan aktivitas uterus dapat memperbaiki derajat defleksi pada tahap awal persalinan.

e. Posisi janin

Posisi janin menyatakan hubungan antara titik acuan pada bagian terbawah janin dengan sisi kanan atau kiri jalan lahir. Hal ini dapat ditentukan melalui pemeriksaan vagina. Pada presentasi kepala, oksiput menjadi acuan penilaian. Jika oksiput mengarah secara langsung ke anterior, posisi menjadi oksiput anterior (OA). Jika oksiput mengarah ke sisi kanan ibu, posisi menjadi oksiput anterior kanan (ROA). Pada presentasi oksiput, variasi posisi janin dapat disingkat dengan membentuk arah jarum jam sebagai berikut (Cunningham, et al, 2010):

transversal, dan pada persalinan normal, kepala mengalami rotasi menjadi posisi OA. Kebanyakan bayi dilahirkan dengan posisi OA, ROA, ataupun LOA. Malposisi menunjukkan persalinan dengan posisi selain OA, ROA, ataupun LOA.

f. Station

Station merupakan pengukuran turunnya bagian janin melalui jalan lahir. Standar klasifikasi dinyatakan dalam derajat -5 sampai dengan +5. Penentuan ini didasarkan pada pengukuran kuantitatif dalam sentimeter pada tepi awal tulang dari spina iskiadia. Titik tengah (station 0) didefinisikan sebagai bidang spina iskiadika ibu. Spina iskiadika ibu dapat dipalpasi pada pemeriksaan vagina, kira-kira searah jam 8 ataupun jam 4.

(Cunningham, et al, 2010; Kilpatrick & Garrison, 2007)

2.4. Distosia

2.4.1. Definisi

Secara harafiah, distosia berarti persalinan sulit yang ditandai oleh terlalu lambatnya kemajuan persalinan (Cunningham, et al., 2010). Suatu persalinan juga dianggap mengalami hambatan jika bagian presentasi janin tidak mengalami kemajuan melewati jalan lahir, walaupun dengan kontraksi uterus yang adekuat (Dolea & AbouZahr, 2003).

2.4.2. Etiologi

Menurut American College of Obstericians and Gynecologists

(ACOG) distosia dapat terjadi akibat abnormalitas dari 3 faktor: a. Power (kekuatan) – kontraktilitas uterus dan daya ekspulsif ibu. b. Passanger – melibatkan janin.

c. Passage (jalan lahir)– melibatkan panggul. (Cunningham, et al., 2010)

2.4.3. Faktor Risiko

b. Seksio sesarea sebelumnya c. Nulipara

Tapi faktor-faktor tersebut tidak memiliki nilai yang cukup prediktif untuk dijadikan sebagai skrining awal terjadinya distosia (Ould El Joud & Bouvier-Colle, 2001).

2.4.4. Diagnosis

Menurut ACOG Practice Bulletin: Dystocia and Augmentation of Labour tahun 2003 diagnosis distosia tidak dapat ditegakkan sebelum persalinan percobaan (trial of labor) yang adekuat tercapai.

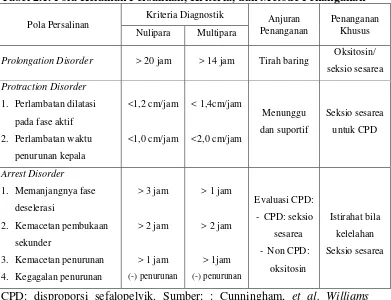

Tabel 2.1. Pola Kelainan Persalinan, Kriteria, dan Metode Penanganan

Pola Persalinan

Kriteria Diagnostik Anjuran Penanganan

Penanganan Khusus Nulipara Multipara

Prolongation Disorder > 20 jam > 14 jam Tirah baring Oksitosin/ seksio sesarea

Protraction Disorder

1. Perlambatan dilatasi pada fase aktif 2. Perlambatan waktu

penurunan kepala

1. Memanjangnya fase deselerasi

2. Kemacetan pembukaan sekunder

3. Kemacetan penurunan 4. Kegagalan penurunan

> 3 jam

CPD: disproporsi sefalopelvik. Sumber: : Cunningham, et al. Williams Obstetrics, 23rd ed.

2.5. Disproporsi Fetopelvik

2.5.1. Etiologi

a. Kapasitas panggul

Setiap penyempitan pada diameter panggul yang mengurangi kapasitas panggul dapt menyebabkan distosia pada persalinan. Dapat terjadi penyempitan pintu atas panggul, pintu tengah panggul, pintu bawah panggul, atau penyempitan panggul secara keseluruhan akibat kombinasi hal-hal tersebut.

b. Dimensi janin terhadap panggul

Ukuran janin tunggal jarang dapat menjelaskan kegagalan persalinan. Ambang ukuran janin untuk memprediksi terjadinya disproporsi fetopelvik masih sulit ditentukan. Didapati 2/3 bayi yang

memerlukan seksio sesarea setelah gagalnya persalinan dengan menggunakan forsep memiliki berat kurang dari 3700 gram. Jadi faktor-faktor lain seperti malposisi kepala menyebabkan obstruksi keluarnya janin melalui jalan lahir. Hal ini termasuk ansinklintismus, posisi oksiput posterior, serta presentasi kepala dan bahu.

(Cunningham, et al., 2010). 2.5.2. Prevalensi

2.5.3. Klasifikasi

Klasifikasi klinis disproporsi fetopelvik dibagi menjadi disproporsi absolut dan relatif.

a. Disproporsi fetopelfik absolut

• Permanen (maternal)

- penyempitan panggul - eksotosis panggul - spondilolistesis

- tumor sakrokoksigeal anterior

• Temporer (fetal) - hidrosefalus - makrosomia

b. Disproporsi fetopelvik relatif

• presentasi bahu

• presentasi wajah

• posisi oksipitoposterior

• defleksi kepala

2.5.4. Diagnosis

Pengukuran terhadap ibu dan janin telah diupayakan untuk mendeteksi disproporsi fetopelvik sebelum onset persalinan. Penaksiran ukuran panggul internal dapat dilakukan dengan menggunakan X-ray pelvimetry, ultrasound, dan magnetic resonance imaging (MRI).

Stewart, Cowan, dan Philpott mencoba melakukan konfirmasi diagnosis disproporsi fetopelvik mayor dengan mengadakan pemeriksaan X-ray pelvimetry setelah persalinan. Dari pemeriksaan mereka, wanita-wanita Zimbabwe dan Afrika Selatan dengan jenis panggul platipeloid cenderung mengalami disproporsi fetopelvik. Namun, disimpulkan bahwa X-ray pelvimetry tidak banyak bermanfaat dalam memprediksi dan mendiagnosis terjadinya disproporsi fetopelvik.

mengurangi paparan radiasi terhadap janin, tapi tidak memiliki nilai prediktif tambahan terhadap terjadinya disproporsi fetopelvik.

Uji diagnosis dengan menggunakan MRI mulai mendapat perhatian beberapa tahun terakhir. MRI memberikan gambaran berkualitas tinggi tanpa paparan radiasi serta memberikan perhitungan volumetrik terhadap panggul dan kepala janin. Dilaporkan terdapat hubungan yang signifikan antara gambaran ukuran panggul dengan risiko terjadinya distosia yang membutuhkan seksio sesarea pada wanita-wanita yang menjalani MRI pelvimetry di Amerika Serikat. Namun, ternyata MRI dinilai tidak memiliki kelebihan akurasi dibandingkan metode-metode sebelumnya dalam memprediksi terjadinya distosia (Zaretsky, et al, 2005).

Akhirnya disimpulkan bahwa tidak ada satu pun dari metode-metode ini yang reliabel dalam mendiagnosis terjadinya disproporsi fetopelvik. Metode-metode tersebut meningkatkan nilai prediktif, tapi kebanyakan wanita dapat melahirkan secara normal walaupun hasil pengukuran memberi kesan hubungan sefalo-pelvik yang kurang memadai.

Disproporsi fetopelvik biasanya ditentukan secara retrospektif setelah dilakukan persalinan percobaan (trial of labor) (Arulkumaran, 2007). Diagnosis terbaik terjadinya disproporsi fetopelvik pada nulipara dilakukan melalui trial of labor dengan pemberian oksitosin, jika diperlukan, untuk memastikan adanya kontraksi uterus adekuat.

2.6. Persalinan Percobaan (Trial of Labor)

2.7. Seksio sesarea

2.7.1. Definisi

Seksio sesarea merupakan suatu proses insisi dinding abdomen dan uterus untuk mengeluarkan janin (Kamus Kedokteran Dorlan, 2002).

2.7.2. Prevalensi

Dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2007, frekuensi sekio sesarea di Amerika Serikat meningkat dari 4,5% per kelahiran total menjadi 31,8% per kelahiran total (Hamilton, et al, 2009; MacDorman, 2008). Peningkatan ini berlangsung terus menerus, kecuali dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1996, frekuensi seksio sesarea di Amerika Serikat mengalami penurunan. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya angka persalinan pervaginam setelah seksio sesarea sebelumnya dan sebagian kecil oleh berkurangnya angka kejadian seksio sesarea primer. Pada tahun 2007 didapati 30% wanita yang melahirkan di Amerika Serikat menjalani seksio sesarea (Cunningham et al, 2010). Sebaliknya, frekuensi seksio sesarea dengan indikasi seksio sesarea sebelumnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan kejadian seksio sesarea primer (Hamilton, et al, 2009).

Dari penelitian yang dilakukan di dua rumah sakit di Yogyakarta sepanjang tahun 2005, didapati sebanyak 29,6% dari total persalinan dilakukan secara seksio sesarea. Hasil tersebut hampir mendekati prevalensi seksio sesarea di Amerika Serikat pada tahun 2007 (Festin, et al, 2009). 2.7.3. Indikasi

2.7.4. Teknik

Menurut Berghella (2005), ada beberapa teknik seksio sesarea yaitu: a. Insisi abdomen

Biasanya dengan melakukan insisi vertikal pada bagian tengah atau insisi transversal.

• Insisi vertikal

Insisi vertikal garis tengah infraumbilikus merupakan insisi yang paling cepat dibuat. Insisi ini harus cukup panjang agar janin dapat lahir tanpa kesulitan. Oleh karena ini, panjang insisi harus sesuai dengan taksiran ukuran janin. Pembebasan secara tajam dilakukan sampai batas vagina m.rektus abdominis lamina anterior, yang dibebaskan dari lemak subkutis untuk memperlihatkan sepotong fasia di garis tengah dengan lebar sekitar 2 cm. otot rektus dan piramidalis dipisahkan di garis tengah secara tajam dan tumpul untuk memperlihatkan fasia transversalis dan peritoneum.

• Insisi transversal

Melalui insisi Pfannenstiel, kulit dan jaringan subkutan disayat dengan menggunakan insisi transversal rendah sedikit melengkung. Insisi dibuat setinggi garis rambut pubis dan diperluas sedikit melebihi batas lateral otot rektus. Insisi jenis ini memiliki keunggulan kosmetik. Namun, insisi jenis ini juga memiliki kekurangan. Pada sebagian wanita, pemajanan uterus yang hamil dan apendiksnya tidak sebaik pada insisi vertikal. Apabila diperlukan ruang lebih banyak, insisi vertikal dapat dengan cepat diperluas melingkari dan ke atas pusar, sementara pada insisi Pfannenstiel hal ini tidak dapat dilakukan. Apabila diinginkan insisi transversal, namun diperlukan ruang yang lebih lega, insisi Maylard merupakan pilihan yang aman. Pada insisi ini, otot rektus dipisahkan dengan menggunakan gunting dan skapel. b. Insisi uterus

memiliki keunggulan yaitu hanya memerlukan sedikit pemisahan kandung kemih dari miometrium di bawahnya. Apabila insisi diperluas ke arah lateral, dapat terjadi laserasi pada salah satu atau kedua pembuluh uterus.

(Cunningham, et al., 2010). 2.7.5. Komplikasi

Komplikasi yang dapat terjadi akibat seksio sesarea antara lain: a. Mortalitas ibu

Angka mortalitas ibu yang melahirkan secara seksio sesarea didapati 25 kali lebih besar dibandingkan angka mortalitas ibu yang melahirkan secara pervaginam. Komplikasi yang paling sering menyebabkan mortalitas ibu adalah perdarahan, komplikasi akibat tindakan anestesi, dan infeksi (Arulkumaran, 2007 & Pernoll, 2001).

b. Morbiditas intraoperatif

Komplikasi bedah intraoperatif diperkirakan lebih dari 11% seluruh tindakan seksio sesarea (80% minor, 20% mayor). Kompilikasi mayor berupa: cedera kandung kemih, laserasi hingga serviks atau vagina, laserasi korpus uterus, laserasi isthmus yang meluas ke ligamen, laserasi kedua arteri uterus, cedera janin beserta sekuelnya, dan cedera intestinal. Komplikasi minor meliputi: transfusi darah, cedera janin tanpa sekuel, dan laserasi minor pada isthmus.

c. Morbiditas pascaoperasi

Morbiditas pascaoperasi diperkirakan sekitar 15% dari seluruh tindakan seksio sesarea, di mana sebagian besarnya (90%) diakibatkan oleh infeksi (endometritis, infeksi saluran kemih, dan sepsis). Komplikasi lain yang tidak begitu sering (10%) disebabkan oleh ileus paralitik, perdarahan intraabdominal, paresis kandung kemih, trombosis, dan penyakit paru.

d. Morbiditas dan mortalitas perinatal

BAB III

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

3.1. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian ini adalah prevalensi seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik yang juga akan meninjau karakteristik ibu dan bayi.

3.2. Variabel dan Definisi Operasional

3.2.1. Seksio Sesarea

3.2.2. Disproporsi Fetopelvik

Disproporsi fetopelvik adalah ketidaksesuaian antara ukuran panggul ibu dengan janin yang akan dilahirkan sehingga membutuhkan tindakan seksio sesarea di RSUP Haji Adam Malik dari tahun 2008-2009. Disproporsi fetopelvik di sini mencakup disproporsi absolut primer (penyempitan panggul ibu).

3.2.3. Umur

Umur merupakan usia ibu saat melahirkan sesuai yang tercantum dalam status ibu. Umur ibu dikategorikan menjadi:

a. Kehamilan risiko tinggi (< 20 tahun, atau > 35 tahun) b. Kehamilan risiko rendah (20 tahun – 35 tahun) (Mochtar, 1998)

3.2.4. Suku

Suku merupakan suku asal ibu yang tercantum dalam status ibu. 3.2.5. Tinggi Badan

Tinggi badan merupakan tinggi badan ibu yang tercantum pada status ibu. Tinggi badan ibu dikategorikan menjadi:

a. Pendek : < 155 cm b. Tidak pendek : 155-165 cm (Nurmianto, 2003)

3.2.6. BMI

BMI merupakan hasil pembagian antara berat badan sebelum hamil dengan kuadrat dari tinggi badan ibu. BMI ibu dikategorikan menjadi: a. Underweight : < 18,5 kg/m2

b. Normal : 18,5-22,9 kg/m2

c. Overweight : 23-24,9 kg/m2

d. Obese : ≥ 25kg/m2

3.2.7. Paritas

Paritas merupakan jumlah persalinan bayi di atas 20 minggu yang pernah dialami ibu sebelum persalinan saat ini yang tercantum dalam satus ibu. Paritas ibu dikategorikan menjadi:

a. Nulipara : jumlah persalinan 0 b. Primipara : jumlah persalinan 1 c. Multipara : jumlah persalinan 2-5 d. Grandemultipara : jumlah persalinan > 5 (Mochtar, 1998)

3.2.8. Riwayat Persalinan

Riwayat persalinan merupakan cara persalinan serta kondisi pada kehamilan sebelumnya yang tercantum dalam status ibu. Dapat dikategorikan menjadi:

a. Normal b. Distosia

c. Ekstraksi vakum/ forsep d. Seksio sesarea

e. Fetal distress f. Makrosomia g. Abortus h. Malposisi

3.2.9. Riwayat Penyakit

Riwayat penyakit merupakan penyakit-penyakit yang pernah diderita ibu yang memiliki risiko terhadap kehamilan dan persalinan saat ini yang tercantum dalam status ibu. Dapat dikategorikan menjadi:

a. Tidak ada b. TBC c. Asma

d. Diabetes mellitus e. Hipertensi

3.2.10.Komplikasi Persalinan

Komplikasi persalinan merupakan pengaruh negatif terhadap ibu berkaitan dengan tindakan seksio sesarea yang dijalaninya saat ini yang tercantum dalam rekam medis. Komplikasi persalinan dikategorikan menjadi:

a. Infeksi ringan : kenaikan suhu beberapa hari saja

b. Infeksi sedang : kenaikan suhu lebih tinggi, disertai dehidrasi, dan perut kembung

c. Infeksi berat : disertai peritonitis, sepsis, dan ileus paralitik d. Perdarahan

e. Tanpa komplikasi 3.2.11.Berat Badan Bayi

Berat badan bayi merupakan berat badan bayi yang ditimbang sesaat setelah persalinan secara seksio sesarea di RSUP Haji Adam Malik dari tahun 2008-2009. Berat badan bayi dikategorikan menjadi:

a. Berat badan normal : 2500 gram – 4000 gram b. Berat badan lahir rendah : < 2500 gram

c. Makrosomia : > 4000 gram 3.2.12.Nilai APGAR

Nilai APGAR merupakan nilai evaluasi pada bayi baru lahir, ditentukan oleh dokter yang bertugas di RSUP Haji Adam Malik. Komponen-komponen yang ditinjau dalam menentukan nilai APGAR: Tabel 3.1. Komponen-komponen dalam Penentuan Nilai APGAR

0 1 2

Tonus otot

(Activity) Tidak ada

Fleksi lengan dan

tungkai bawah Gerakan aktif Denyut nadi

(Pulse) Tidak ada < 100 x/menit > 100x/menit

Refleks (Grimace)

Lemah/ tidak ada refleks saat

Warna kulit

(Appearance) Pucat, biru

Badan merah muda, ekstremitas

kebiruan

Merah muda secara keseluruhan

Pernafasan

(Respiration) Tidak ada Lambat, ireguler Menangis kuat

Interpretasi nilai APGAR: a. Kondisi baik : 7-10 b. Rendah : 4-6 c. Sangat rendah : 0-3

3.3. Cara Ukur

Penelitian dilakukan melalui analisa data yang tercantum dalam rekam medis (data sekunder) di bagian rekam medis RSUP Haji Adam Malik.

3.4. Alat Ukur

Alat ukur yang digunakan adalah data-data yang tercantum dalam rekam medis di RSUP Haji Adam Malik dati tahun 2008-2009.

3.5. Skala Ukur

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah studi deskriptif dengan pendekatan

cross sectional. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan melalui variabel-variabel pengukuran. Disebut cross sectional karena pengukuran terhadap variabel-variabel dilakukan pada waktu tertentu. Di mana pada penelitian ini pengukuran dilakukan terhadap ibu-ibu yang menjalani seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik.

4.2. Waktu dan Tempat Penelitian

4.2.1. Waktu Penelitian

Pengumpulan data dilakukan pada bulan September 2012. 4.2.2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Medan, karena rumah sakit ini merupakan pusat pelayanan besar di kota Medan, mudah dijangkau oleh masyarakat, dengan jumlah pasien yang relatif banyak sehingga diharapkan populasi yang diperlukan untuk penelitian ini dapat tercapai. Selain itu, RSUP Haji Adam Malik merupakan rumah sakit umum yang memiliki ahli-ahli kebidanan dengan fasilitas memadai sehingga menjadi pusat rujukan dan penelitian di kota Medan.

4.3. Populasi dan Sampel

4.3.1. Populasi

4.3.2. Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh populasi penelitian, yaitu seluruh pasien yang menjalani persalinan seksio sesarea di RSUP Haji Adam Malik periode Januari 2008 sampai Desember 2009 (total sampling). Kriteria ekslusi dalam penelitian ini adalah ketidaktersediaan data lengkap pada rekam medis pasien yang dijadikan subjek penelitian.

4.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan setelah mendapat rekomendasi izin pelaksanaan penelitian dari Institusi Pendidikan dan Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya, data pasien-pasien yang menjalani seksio sesarea periode Januari 2008 sampai Desember 2009 diambil dengan menggunakan data sekunder, yaitu data rekam medis pasien yang menjalani seksio sesarea di RSUP Haji Adam Malik.

4.5. Pengolahan dan Analisis Data

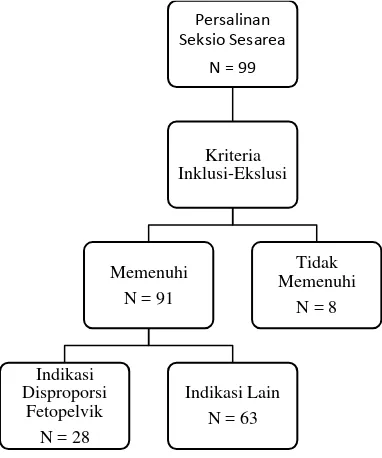

Semua data yang dikumpulkan dicatat, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan bantuan program komputer.Alur pengambilan data dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Alur Pengambilan Sampel

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik, Medan terletak di kecamatan Medan Tuntungan, Jalan Bunga Lau No 17. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe A dan menjadi rumah sakit rujukan untuk propinsi Sumatera Utara.

5.1.2. Karakteristik Subjek Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di RSUP Haji Adam Malik, Medan pada bulan September 2012. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data rekam medis dari seluruh ibu yang menjalani seksio sesarea dari bulan Januari 2008 hingga Desember 2009. Dalam hal ini telah dilakukan penelitian cross sectional terhadap 91 subjek penelitian memenuhi kriteria inklusi. Hasil diperoleh dengan melihat dan menganalisa data rekam medis yang terdapat di Instalasi Rekam Medis RSUP. Haji Adam Malik, Medan.

5.1.3. Prevalensi Tindakan Seksio Sesarea dengan Indikasi

Disproporsi Fetopelvik

% Disproporsi fetopelvik = __

Jumlah Tindakan Seksio Sesarea Jumlah Disproporsi fetopelvik__

= 28 91

= 30,8%

5.1.4. Distribusi Karakteristik Subjek Penelitian

Ada beberapa karakteristik yang dinilai dalam penelitian ini, antara lain: indikasi seksio sesarea, sosiodemografi (umur dan suku), fisik biologis ibu (tinggi badan dan BMI), mediko obstetrik (paritas, riwayat persalinan, riwayat penyakit, komplikasi persalinan), dan gambaran bayi (berat badan lahir, panjang badan lahir, dan nilai APGAR).

Tabel 5.1. Distribusi Indikasi Seksio Sesarea tahun 2008 – 2009

Indikasi N %

Riwayat seksio sesarea 30 33,0

Disproporsi fetopelvik 28 30,8

Permintaan 9 9,9

Malpresentasi 6 6,6

Makrosomia 6 6,6

Fetal distress 5 5,5

Preeklamsi 3 3,3

Distosia 2 2,2

Lain-lain 2 2,2

Total 91 100,0

Dari Tabel 5.1. dapat dilihat bahwa indikasi tersering dilakukannya tindakan seksio sesarea di RSUP Haji Adam Malik dari bulan Januari 2008 hingga December 2009 adalah riwayat seksio sesarea (33%). Disproporsi fetopelvik merupakan indikasi kedua tersering dilakukannya tindakan seksio sesarea (30,8%).

Tabel 5.2. Distribusi Sosiodemografi Ibu yang Melahirkan secara Seksio Sesarea

Sosiodemografi N %

Umur

< 20 tahun 3 3,3

> 35 tahun

Dari Tabel 5.2. terlihat bahwa proporsi terbanyak ibu yang menjalani persalinan seksio sesarea adalah ibu yang berusia 20-35 tahun, yaitu sebanyak 72 orang (79,1%), sementara ibu yang berusia di atas 35 tahun berjumlah 16 orang (17,6%), dan ibu yang berusia di bawah 20 tahun berjumlah 3 orang (3,3%). Selain itu, dapat dilihat bahwa ibu yang menjalani persalinan seksio sesarea adalah ibu bersuku Batak (60%), Jawa (26,4%) dan Aceh (7,7%).

Tabel 5.3. Distribusi Sosiodemografi Ibu yang Melahirkan secara Seksio Sesarea dengan Indikasi Disproporsi Fetopelvik

Sosiodemografi N %

Umur

Tabel 5.4. Distribusi Karakteristik Fisik Biologis Ibu yang Melahirkan secara Seksio Sesarea

Fisik Biologis N %

Dari Tabel 5.4. dapat dilihat bahwa jumlah persalinan seksio sesarea yang dilakukan pada ibu dengan tinggi badan <155 cm adalah sebanyak 47 tindakan (51,6%), pada ibu dengan tinggi badan 155-164 cm sebanyak 40 tindakan (44%), dan pada ibu dengan tinggi badan >164 cm sebanyak 4 tindakan (4,4%). Seksio sesarea paling banyak dilakukan pada ibu dengan berat badan normal (67%), diikuti ibu dengan berat badan kurang (23,1%), berat badan lebih (5,5%), dan obesitas (4,4%).

Tabel 5.5. Distribusi Karakteristik Fisik Biologis Ibu yang Melahirkan secara Seksio Sesarea dengan Indikasi Disproporsi Fetopelvik

Fisik Biologis N %

<155 cm berjumlah 23 tindakan (82,1%), dan pada ibu dengan tinggi badan 155-164 cm berjumlah 5 tindakan (17,9%). Tidak dijumpai ibu dengan tinggi badan >164 cm yang menjalani seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik. Seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik paling banyak dilakukan pada ibu dengan berat badan normal, yaitu berjumlah 17 orang (60,7%). sementara ibu dengan berat badan kurang berjumlah 8 orang (28,6%), ibu dengan berat badan lebih berjumlah 2 orang (7,1%), dan ibu obesitas berjumlah 1 orang (4,4%).

Tabel 5.6. Tabulasi Silang Tinggi Badan Ibu dengan Kejadian Disproporsi Fetopelvik

Disproporsi Fetopelvik Total

Ya % Tidak % N %

Tinggi

Ibu

Pendek 23 48,9 24 51,1 47 100

Tidak Pendek 5 11,4 39 88,6 44 100

Dari Tabel 5.6. dapat dilihat bahwa dari 47 orang ibu dengan kategori tinggi badan pendek, 23 orang (48,9%) menjalani seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik. Dari 44 orang ibu dengan kategori tinggi badan tidak pendek, hanya 5 orang (11,4%) yang menjalani seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik.

Berdasarkan uji Pearson chi square didapat nilai signifikansi 0,001 (p value < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tinggi badan ibu dengan kejadian disproporsi fetopelvik.

Tabel 5.7. Distribusi Karakteristik Mediko Obstetrik Ibu yang Melahirkan secara Seksio Sesarea

Fetal distress

Dari Tabel 5.7. dapat dilihat bahwa persalinan seksio sesarea dilakukan oleh ibu nulipara (18,7%), primipara (41,8%), multipara (36,3%), dan grandemultipara (3,3%). Proporsi ibu yang menjalani persalinan seksio berdasarkan riwayat persalinan yaitu: seksio sesarea pada persalinan sebelumnya (47,3%), fetal distress (12,1%), distosia (2,2%), makrosomia (2,2%), abortus (2,2%), dan malposisi (1,1%). Selain itu, terdapat ibu-ibu yang tidak memiliki riwayat pada persalinan sebelumnya (33%). Seksio sesarea paling banyak dilakukan oleh ibu tanpa riwayat penyakit (95,6%). Selain itu, didapati 2 orang subjek dengan riwayat alergi obat, 1 orang dengan riwayat hipertensi, dan 1 orang pengidap HIV.

Riwayat penyakit

Dari Tabel 5.8. dapat dilihat bahwa persalinan seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik dilakukan oleh ibu primipara (42,9%), multipara (42,9%), dan nulipara (14,3%). Sebagian besar ibu memiliki riwayat seksio sesarea (75%). Seluruh ibu yang menjalani seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik tidak memiliki riwayat penyakit dan tidak mengalami komplikasi oleh tindakan seksio sesarea yang dijalaninya.

Tabel 5.9. Distribusi Gambaran Bayi Dilahirkan secara Seksio Sesarea

Gambaran Bayi Frekuensi Persentase (%)

Berat Badan Lahir

BBLR 11 12,1

Normal 74 81,3

BBLT

Nilai APGAR menit ke-1

Sangat rendah Rendah Kondisi baik

Nilai APGAR menit ke-5

Rendah

Tabel 5.10. Distribusi Gambaran Bayi yang Dilahirkan secara Seksio Sesarea dengan Indikasi Disproporsi Fetopelvik

Gambaran Bayi Frekuensi Persentase (%)

Berat Badan Lahir

BBLR 4 14,3

Normal 24 85,7

Nilai APGAR menit ke-1

Rendah Kondisi baik

Nilai APGAR menit ke-5

Kondisi baik

Dari Tabel 5.10. terlihat bahwa proporsi bayi dengan berat badan lahir normal berjumlah 24 orang (85,7%), dengan berat badan lahir rendah berjumlah 4 orang (14,3%), dan tidak didapati bayi dengan berat badan lahir tinggi. Selain itu, dapat dilihat bahwa sebagian besar bayi memiliki kondisi baik pada menit pertama (92,9%) dan pada menit ke-5 seluruh bayi (100%) berada dalam kondisi yang baik.

5.2. Pembahasan

5.2.1. Distribusi Indikasi Seksio Sesarea di RSUP Haji Adam Malik

tahun 2008 – 2009

Dalam suatu penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 di Asia Tenggara untuk menilai proporsi masing-masing indikasi seksio sesarea, didapati bahwa indikasi tersering dilakukannnya tindakan seksio sesarea adalah riwayat seksio sesarea sebelumnya. Dalam penelitian tersebut didapati bahwa disproporsi fetopelvik menjadi indikasi kedua tersering dilakukannya tindakan seksio sesarea (Festin, et al, 2009). Proporsi yang sama didapati pada penelitian ini. Didapati bahwa indikasi tersering dilakukannya tindakan seksio sesarea adalah riwayat seksio sesarea (33%), sementara disproporsi fetopelvik menjadi indikasi kedua tersering tindakan seksio sesarea (30,8%). Menurut laporan World Health Organization

dari seluruh penyebab kematian ibu di seluruh dunia. Oleh karena itu, disproporsi fetopelvik menjadi salah satu indikasi dilakukannya tindakan seksio sesarea.

5.2.2. Distribusi Sosiodemografi Ibu yang Melahirkan secara Seksio

Sesarea di RSUP Haji Adam Malik

Gambar 5.1. Diagram Distribusi Proporsi Ibu yang Menjalani Seksio Sesarea dengan Indikasi Disproporsi Fetopelvik menurut Umur

Dari Gambar 5.1. dapat dilihat bahwa proporsi umur ibu terbanyak yang menjalani seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik adalah 20-35 tahun, yaitu sebanyak 24 orang (85,7%), sementara ibu yang berusia di atas 35 tahun dan di bawah 20 tahun masing-masing berjumlah 2 orang (7,1%). Hal ini sesuai dengan penelitian Simangunsong D. pada tahun 2003 di RSUP Pematang Siantar. Dalam penelitian tersebut didapati tindakan seksio sesarea terbanyak dilakukan oleh kelompok umur 20-35 tahun (76%)

Usia di bawah 20 tahun merupakan usia dengan risiko tinggi untuk kehamilan dan persalinan karena usia ini masih merupakan masa pertumbuhan seorang ibu, sedangkan usia di atas 35 tahun juga digolongkan ke dalam kehamilan risiko tinggi karena pada usia ini terjadi penurunan fisik dan biologis ibu (Cunningham, 2007). Tingginya proporsi ibu bersalin dengan seksio sesarea pada kelompok umur 20-35 tahun merupakan kelompok umur reproduksi yang optimal bagi ibu untuk hamil dan

20-35 tahun 85,7%

<20 tahun 7,1%

melahirkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ginting D tahun 2007 di Rumah Sakit dr.Pirngadi Medan, di mana dalam penelitian itu kelompok umur 20-35 tahun memiliki proporsi tertinggi tindakan seksio sesarea (79,3%).

Persalinan secara seksio sesarea di RSUP Adam Malik dilakukan oleh ibu bersuku Batak (71,4%), Jawa (14,3%) dan Aceh (14,3%). Keanekaragaman ini disebabkan karena RSUP Haji Adam Malik merupakan rumah sakit rujukan di wilayah Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Anita V tahun 2007 di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar bahwa proporsi ibu yang mengalami persalinan dengan seksio sesarea tertinggi (67,7%) terdapat pada suku Batak.

5.2.3. Karakteristik Fisik Biologis Ibu yang Melahirkan secara Seksio

Sesarea di RSUP Haji Adam Malik

Gambar 5.2. Diagram Distribusi Proporsi Ibu yang Menjalani Seksio Sesarea menurut Tinggi Badan

Berdasarkan Gambar 5.2. dapat dilihat bahwa sebanyak 52 % ibu yang menjalani seksio sesarea memiliki tinggi badan kurang dari 155 cm, dan sebanyak 44% memiliki tinggi badan antara 155 hingga 164 cm. Didapati hanya 4% dari seluruh ibu yang menjalani seksio sesarea yang memiliki tinggi badan lebih dari 164 cm. Hal ini sesuai dengan penelitian

<155 cm 52%

155-164 cm 44%

yang menyatakan terdapat hubungan antara tinggi badan dengan metode

persalinan (Okewolle, et al, 2011).

Gambar 5.3. Diagram Distribusi Proporsi Ibu yang Menjalani Seksio Sesarea dengan Indikasi Disproporsi Fetopelvik menurut Tinggi Badan

Berdasarkan Gambar 5.3. dapat dilihat bahwa sebanyak 82 % ibu yang menjalani seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik memiliki tinggi badan kurang dari 155 cm. Sebanyak 18% memiliki tinggi badan antara 155 hingga 164 cm, sementara tidak didapati ibu yang memiliki tinggi badan lebih dari 164 cm. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Philpott dan Castle, yang mendapati hanya 2 dari 14 ibu dengan tinggi badan kurang dari 155 cm yang dapat menjalani persalinan normal.

Gambar 5.4. Diagram Distribusi Proporsi Ibu yang Menjalani Seksio Sesarea dengan Indikasi Disproporsi Fetopelvik menurut IMT

<155 cm 82% 155-164

cm 18%

Underweight 29%

Normal 61%

Overweight 7%

Dari Gambar 5.4. dapat dilihat bahwa persalinan seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik paling banyak dilakukan oleh ibu dengan berat badan normal (60,7%), sementara ibu dengan berat badan kurang berjumlah 8 orang (28,6%), ibu dengan berat badan lebih berjumlah 2 orang (7,1%), dan ibu obesitas berjumlah 1 orang (4,4%). Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya ibu memiliki berat badan yang normal sebelum kehamilan. Hal ini sesuai dengan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 yang mendapati bahwa 60,8 % wanita dewasa Sumatera Utara memiliki berat badan normal.

5.2.4. Mediko Obstetrik

Gambar 5.5. Diagram Distribusi Proporsi Ibu yang Menjalani Seksio Sesarea menurut Paritas

Dari Gambar 5.5. dapat dilihat bahwa persalinan seksio sesarea terbanyak dilakukan oleh ibu primipara (42%), diikuti oleh ibu multipara (36%), nulipara (19%), dan grandemultipara (3%). Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjipta GD tahun 2003 di RSU Dr. Pirngadi Medan bahwa proporsi ibu bersalin dengan seksio sesarea tertinggi 47,8% pada paritas multipara. Hal ini memperlihatkan bahwa terjadi kecenderungan penurunan jumlah anak yang dimiliki oleh suatu keluarga.

Proporsi ibu terbanyak berdasarkan riwayat persalinan adalah seksio sesarea (47,3%). Seksio sesarea paling banyak dilakukan oleh ibu tanpa riwayat penyakit (95,6%). Selain itu, didapati 2 orang subjek dengan

Nullipara 19% Primipara

42% Multipara

36%

Grandemu ltipara

riwayat alergi obat, 1 orang dengan riwayat hipertensi, dan 1 orang pengidap HIV.

Gambar 5.6. Diagram Distribusi Proporsi Ibu yang Menjalani Seksio Sesarea dengan Indikasi Disproporsi Fetopelvik menurut Paritas

Dari Gambar 5.6. dapat dilihat bahwa persalinan seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik dilakukan oleh ibu primipara (43%), multipara (43%), dan nulipara (14%). Proporsi ibu terbanyak berdasarkan riwayat persalinan adalah riwayat seksio sesarea (75%), selain itu terdapat ibu dengan riwayat bayi yang mengalami fetal distress pada persalinan sebelumnya (10,7%), dan tidak memiliki riwayat persalinan (14,3%). Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa indikasi tersering seksio sesarea adalah riwayat seksio sesarea.

Keseluruhan seksio sesarea dilakukan oleh ibu tanpa riwayat penyakit (100%). Keseluruhan ibu (100%) tidak mengalami komplikasi pasca tindakan seksio sesarea yang dijalaninya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Anita V tahun 2007 di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar bahwa proporsi ibu yang mengalami persalinan dengan seksio sesarea tertinggi 98,8% adalah pulang dalam keadaan sehat.

Nulipara 14%

Primipara 43% Multipara

5.2.5. Gambaran Bayi

Gambar 5.7. Diagram Distribusi Proporsi Berat Badan Bayi yang Lahir secara Seksio Sesarea dengan Indikasi Disproporsi Fetopelvik

Dari Gambar 5.7. terlihat bahwa proporsi bayi dengan berat badan lahir normal berjumlah 24 orang (86%), dengan berat badan lahir rendah berjumlah 4 orang (14%), dan tidak didapati bayi dengan berat badan lahir tinggi (makrosomia). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Philpott yang dilakukan di Zimbabwe. Dalam penelitian ini Philpott mendapati bahwa bayi yang lahir dari ibu dengan disproporsi fetopelvik memiliki berat badan normal (rata-rata 3118 gr). Hal ini juga dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hofmeyr pada tahun 2004, yang mendapati bahwa berat badan lahir tidak dapat memperkirakan terjadinya kegagalan persalinan pervaginam.

Sementara dari keseluruhan bayi bayi yang lahir secara seksio sesarea didapati 9,9% bayi memiliki nilai APGAR yang rendah dan 1,1 % bayi memiliki nilai APGAR sangat rendah pada menit pertama. Hal ini mengalami penurunan bermakna pada menit ke-5 (2,2%). Sementara bayi yang lahir dengan indikasi disproporsi fetopelvik sebagian besar memiliki kondisi baik pada menit pertama (92,9%) dan pada menit ke-5 seluruh bayi (100%) berada dalam kondisi yang baik. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Festin, yang mendapati Indonesia memiliki angka tertinggi kejadian bayi (yang lahir secara seksio sesarea) dengan nilai APGAR menit ke-5 <7 dibandingkan tiga negara Asia Tenggara lain yaitu: Malaysia, Thailand, dan Philipina.

BBLR

14% Normal

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan: a. Dari 91 orang ibu yang menjalani seksio sesarea di RSUP Haji Adam

Malik tahun 2008-2009 didapati 28 orang ibu (30,8%) yang memiliki indikasi disproporsi fetopelvik.

b. Indikasi tersering seksio sesarea di RSUP Haji Adam Malik tahun 2008-2009 adalah riwayat seksio sesarea sebelumnya. Disproporsi fetopelvik menjadi indikasi kedua tersering seksio sesarea.

c. Berdasarkan umur ibu, diperoleh proporsi tertinggi ibu yang menjalani seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik adalah ibu dengan usia 20-35 tahun (85,7%).

d. Berdasarkan suku, diperoleh proporsi tertinggi ibu yang menjalani seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik adalah ibu bersuku Batak (71,4%).

e. Berdasarkan tinggi badan, diperoleh proporsi tertinggi ibu yang menjalani seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik adalah ibu dengan tinggi badan <155 cm (82,1%). Hasil tabulasi silang menunjukkan adanya hubungan antara tinggi badan ibu dengan kejadian disproporsi fetopelvik.

f. Berdasarkan IMT, diperoleh proporsi tertinggi ibu yang menjalani seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik adalah ibu dengan IMT normal (60,7%).

g. Berdasarkan paritas, diperoleh proporsi terbesar ibu yang menjalani seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik adalah ibu dengan paritas primipara dan multipara (43%).

i. Berdasarkan berat badan lahir bayi, diperoleh proporsi tertinggi bayi yang lahir secara seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik adalah bayi dengan berat badan normal (85,7%).

j. Berdasarkan nilai APGAR, didapati bahwa 100% bayi yang lahir secara seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik memiliki kondisi yang baik.

6.2. Saran

a. Bagi peneliti

Diharapkan bagi peneliti di masa yang akan datang untuk dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor lain yang berkaitan dengan disproporsi fetopelvik.

b. Bagi institusi pelayanan kesehatan

Institusi pelayanan kesehatan diharapkan dapat melakukan evaluasi terus menerus terhadap tindakan seksio sesarea dengan indikasi disproporsi fetopelvik untuk meningkatkan luaran ibu dan bayi.

c. Bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Amatsu Therapy Association and Amatsu Association of Ireland, 2006. Available from:

American College of Obstetrics and Gynecology Committee on Practice Bulletins–Obstetrics. 2003. Dystocia and augmentation of labor. ACOG Practice Bulletin No 49. Obstet Gynecol, 102: 1445-54.

Anita V., 2007. Karakteristik Ibu yang Mengalami Persalinan Bedah Caesar di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar Tahun 2004-2006. Skripsi FKM USU.

Arulkumaran, S., 2007. Malpresentation, malposition, cephalopelvic disproportion and obstetric procedure In: Edmond, D. K., ed. Dewhurst’s Textbook of Obstetrics & Gynaecology. USA: Blackwell Publishing, Inc, 213-226.

Baun, J., 2005. GYN: Anatomy and Physiology In: Illustrated Review of OB/GYN Sonography. Available from:

2012]

Bennett, V. R., Brown, L. K., 2009. The fetus. In: Fraser, D. M., Cooper, M. A. eds. Myles textbook for midwives. 15th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 156-63.

Cunningham, F. G., et al, 2007. Caesarean Delivery and Peripartum Hysterectomy

In: Williams Obstetrics, 22th ed. USA: McGraw-Hill Companies, Inc.

Cunningham, F. G., et al, 2010. Maternal and Fetal Anatomy and Physiology In: Williams Obstetrics, 23rd ed. USA: McGraw-Hill Companies, Inc.

Dolea, C., Abouzahr, C., 2003. Global burden of obstructed labour in the year 2000. Evidence and Information for Policy (EIP), World Health Organization, Geneva.

Festin, M. R., et al, C. A., 2009. Caesarean Section in Four South East Asian Countries: Reasons for, Rates, Associated Care Practices and Health Outcomes. BMC Pregnancy and Childbirth, 9: 17.

Gifford D. S., Morton S. C., Fiske M., et al. 2000. Lack of progress in labor as a reason for cesarean. Obstet Gynecol, 95: 589.

Ginting D., 2007. Karakteristik Ibu Bersalin Dengan Bedah Caesar Di Rumah Sakit Umum DR. Pirngadi Medan Tahun 2005. Skripsi FKM USU.

Hamilton, B. E., Martin, J. A., Ventura, S. J., 2009. Births: Preliminary Data for 2007. National Vital Statistics Reports (57):12. Hyattsville, National Center for Health Statistics.

Kaufmann, E.I., 2006. Persalinan Normal Setelah Operasi Caesar (Vaginal Birth After Cesarean). PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.