PRAKATA

Segala puji kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang

telah dilimpahkan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu

dengan judul “Pengetahuan Keluarga Tentang Gizi dan Status Gizi BALITA di

Kelurahan Lingkungan II Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli

Selatan”.

Di dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapat bantuan dari

berbagai pihak, untuk itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dedi Ardinata, M.Kes, selaku Dekan Fakultas Keperawatan

Universitas Sumatera Utara Medan

2. Ibu Siti Zahara Nasution, S.Kp. MNS, selaku Pembimbing I yang telah

banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis

3. Ibu Cholina Trisa S, S.Kep. M.Kep. Sp.KMB, selaku Pembimbing II yang

telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini

4. Ibu Farida Linda Siregar, S.Kep. Ns. M.Kep, selaku penguji dalam sidang

skripsi ini

5. Seluruh staff dan dosen yang mengajar di Fakultas Keperawatan

Universitas Sumatera Utara

6. Kedua orangtua dan abang saya Adi Amsyah Siregar, ST, yang telah

banyak memberikan dukungan moril dan materil dalam proses penyusunan

skripsi ini

7. Seluruh rekan yang ada di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam

hal penulisan maupun isi, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran

demi perbaikan skripsi ini.

Medan, 12 Januari 2011

DAFTAR ISI

Halaman Judul ... i

Halaman Pengesahan ... ii

Prakata ... iii

Daftar Isi…………. ... v

Daftar Tabel……… vii

Daftar Skema……… viii

Abstrak……… ix

Bab 4. Metodologi Penelitian ……….... 52

1. Desain Penelitian ... 52

2. Populasi dan Sampel ... 52

3. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 53

4. Pertimbangan Etik ... 53

5. Instrumen Penelitian ... 54

6. Validitas Instrumen Penelitian ... 54

7. Reliabilitas Instrumen Penelitian ... 55

8. Rencana Pengumpulan Data ... 55

9. Analisa Data ……… 56

Bab 5. Hasil dan Pembahasan………. 58

1. Hasil Penelitian……… 58

2. Pembahasan………...61

Bab 6. Kesimpulan dan Saran……… 65

Daftar Pustaka Lampiran-lampiran

1. Surat Persetujuan Menjadi Responden 2. Instrumen Penelitian

3. Format Penilaian Status Gizi 4. Daftar Riwayat Hidup 5. Surat Izin Penelitian

DAFTAR TABEL

DAFTAR SKEMA

Skema 3.1 Kerangka Konsep Gambaran Pengetahuan Keluarga

Judul : Pengetahuan keluarga tentang gizi dan status gizi

BALITA di Kelurahan Lingkungan II Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Mahasiswa : Elisa Jaelina Siregar

NIM : 091121003

Fakultas : S1 Keperawatan

Tahun : 2010

Abstrak

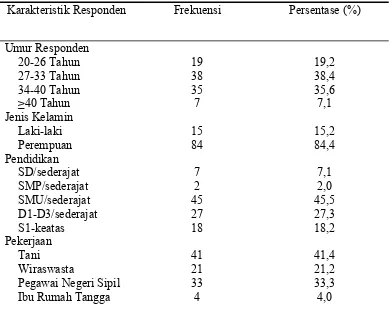

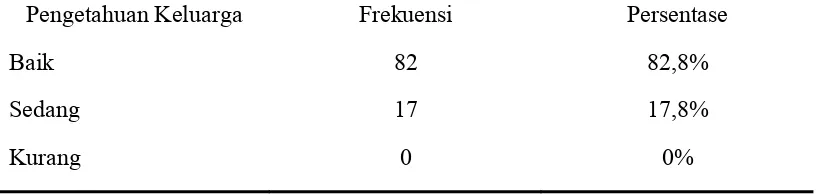

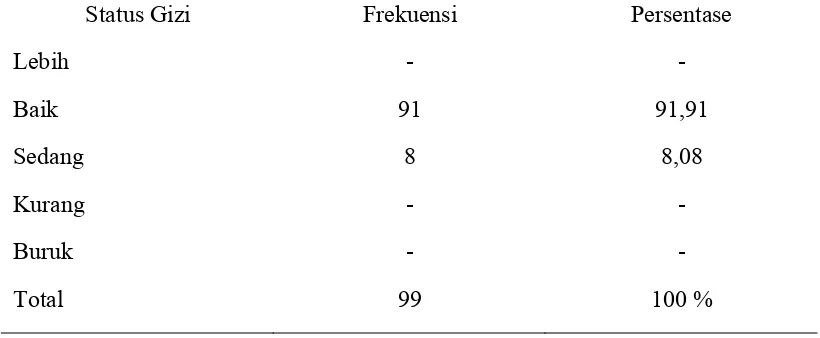

WHO menyatakan bahwa gizi adalah pilar utama dari kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat memegang peranan besar dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Dalam fungsi keluarga, yaitu fungsi perawatan kesehatan, keluarga haruslah memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik mengenai gizi keluarga, khususnya gizi BALITA. Usia BALITA merupakan momentum penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan pada masa ini terjadi pembentukan kepribadian dan kecerdasan, maka untuk mewujudkan BALITA yang sehat adalah dengan memenuhi kebutuhan gizinya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pengetahuan keluarga tentang gizi dan status gizi BALITA di Kelurahan Lingkungan II Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah keluarga yang mempunyai BALITA di Kelurahan Lingkungan II Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengambilan sampel dengan menggunakan simple random sampling. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2010 dan menggunakan kuesioner yang terdiri dari data demografi, pengetahuan keluarga tentang gizi, dan format penilaian status gizi BALITA berdasarkan standar WHO-NCHS, 1983. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan keluarga tentang gizi berada dalam kategori baik 82 responden (82,8%) dan kategori sedang 17 responden (17,8%). Penilaian berat badan BALITA menurut umur didapatkan bahwa sebanyak 91 BALITA (91,91%) memiliki status gizi baik, 8 BALITA (8,08%) memiliki status gizi sedang. Dengan pengetahuan yang baik khususnya mengenai kesehatan, keluarga akan lebih mudah memahami masalah kesehatan yang ada, baik yang potensial maupun yang beresiko mengancam kesehatan keluarga. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa selain faktor ekonomi yang baik, faktor lain yang tidak kalah penting dalam mewujudkan kesehatan BALITA yang baik adalah adanya kesadaran dan penngetahuan orangtua tentang gizi keluarga.

Judul : Pengetahuan keluarga tentang gizi dan status gizi

BALITA di Kelurahan Lingkungan II Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Mahasiswa : Elisa Jaelina Siregar

NIM : 091121003

Fakultas : S1 Keperawatan

Tahun : 2010

Abstrak

WHO menyatakan bahwa gizi adalah pilar utama dari kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat memegang peranan besar dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Dalam fungsi keluarga, yaitu fungsi perawatan kesehatan, keluarga haruslah memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik mengenai gizi keluarga, khususnya gizi BALITA. Usia BALITA merupakan momentum penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan pada masa ini terjadi pembentukan kepribadian dan kecerdasan, maka untuk mewujudkan BALITA yang sehat adalah dengan memenuhi kebutuhan gizinya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pengetahuan keluarga tentang gizi dan status gizi BALITA di Kelurahan Lingkungan II Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah keluarga yang mempunyai BALITA di Kelurahan Lingkungan II Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengambilan sampel dengan menggunakan simple random sampling. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2010 dan menggunakan kuesioner yang terdiri dari data demografi, pengetahuan keluarga tentang gizi, dan format penilaian status gizi BALITA berdasarkan standar WHO-NCHS, 1983. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan keluarga tentang gizi berada dalam kategori baik 82 responden (82,8%) dan kategori sedang 17 responden (17,8%). Penilaian berat badan BALITA menurut umur didapatkan bahwa sebanyak 91 BALITA (91,91%) memiliki status gizi baik, 8 BALITA (8,08%) memiliki status gizi sedang. Dengan pengetahuan yang baik khususnya mengenai kesehatan, keluarga akan lebih mudah memahami masalah kesehatan yang ada, baik yang potensial maupun yang beresiko mengancam kesehatan keluarga. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa selain faktor ekonomi yang baik, faktor lain yang tidak kalah penting dalam mewujudkan kesehatan BALITA yang baik adalah adanya kesadaran dan penngetahuan orangtua tentang gizi keluarga.

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tiap negara mempunyai kebudayaan masing-masing, termasuk kebudayaan

makan dengan ciri makanannya. Pola makan ini dipengaruhi oleh beberapa hal,

antara lain: kebiasaan kesenangan, budaya, agama, taraf ekonomi, lingkungan alam

dan sebagainya. Pola makan di suatu daerah dapat berubah-ubah sesuai dengan

perubahan faktor lingkungan ataupun kondisi setempat, yang dapat dibagi menjadi

tiga kelompok, yang pertama adalah faktor ketersediaan bahan pangan, yang kedua

faktor adat kebiasaan setempat, dan yang ketiga adalah bantuan atau subsidi

terhadap bahan pangan tertentu (Santoso dan Ranti, 2004).

Perubahan pola sosial di berbagai negara industri telah memberikan

pengaruh yang kuat, walau belum tentu memberikan manfaat nutrisi bagi

anak-anak. Tradisi untuk memasak di rumah atau menanam sayur sendiri telah bergeser

menjadi belanja di supermarket, makanan cepat saji dengan pelayanan yang

nyaman, dan makanan yang dapat dibawa pulang. Terdapat peningkatan dalam hal

kedua orangtua yang mencari pekerjaan di luar rumah, dan banyak keluarga yang

membeli makanan praktis yang cuma memerlukan penghangatan saja (Meadow &

Newell, 2005).

WHO menyatakan bahwa gizi adalah pilar utama dari kesehatan dan

kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Sejak janin dalam kandungan, bayi,

gizi merupakan kebutuhan utama untuk bertahan hidup, pertumbuhan fisik,

perkembangan mental, prestasi kerja, kesehatan dan kesejahteraan (Soekirman,

2000).

Proses pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi sejak dalam

kandungan. Pertumbuhan yang terjadi pada seseorang tidak hanya meliputi apa

yang terlihat seperti perubahan fisik, tetapi juga perkembangan dalam segi lain

seperti berfikir, berperasaan, dan bertingkah laku. Masa lima tahun merupakan

masa terbentuknya dasar-dasar kepribadian manusia, kemampuan penginderaan,

berfikir, keterampilan berbahasa dan berbicara, bertingkah laku sosial dan lain-lain

(Depkes RI, 2000).

Makanan bergizi sangat penting diberikan kepada bayi sejak masih dalam

kandungan. Selanjutnya, masa bayi dan BALITA merupakan momentum paling

penting dalam melahirkan generasi pintar dan sehat. Jika usia ini tidak dikelola

dengan baik, apalagi kondisi gizinya buruk, di kemudian hari akan sulit terjadi

perbaikan kualitas bangsa (Widjaja, 2002).

Masalah gizi menjadi masalah kesehatan utama di negara berkembang dan

salah satu penyebab kesakitan dan penyebab kematian paling sering pada anak di

seluruh dunia. Gizi buruk merupakan penyebab langsung dari 300.000 kematian

anak setiap tahunnya dan secara tidak langsung bertanggung jawab terhadap

setengah dari seluruh kematian dari seluruh kematian anak. WHO ( World Health

Organization) memperkirakan bahwa 54% penyebab kematian bayi dan BALITA

Masalah gagalnya “penanganan bayi dan BALITA” bukan akibat

pembawaan, melainkan merupakan proses usaha yang kurang berhasil. Hal ini

dapat dilihat dari data yang menunjukkan perbandingan yang sangat berbeda antara

kondisi bayi yang lahir di negara berkembang dengan bayi yang lahir di negara

maju. Di Indonesia, misalnya masih banyak bayi yang lahir dengan berat badan di

bawah 2.500 gram. Artinya, di bawah berat badan normal. Sementara itu, di

beberapa negara maju berat badan bayi lahir rata-rata 3.800 gram. Hal ini

disebabkan kondisi ekonomi mereka yang telah maju, disamping adanya kesadaran

dan pengetahuan orangtua tentang gizi keluarga (Widjaja, 2002).

Sejak tahun 2004 sampai dengan 2006, pemerintah telah mengalokasikan

anggaran sebesar lebih dari Rp.528.379.595 untuk program perbaikan gizi

masyarakat. Departemen Kesehatan antara lain memanfaatkan anggaran tersebut

untuk membiayai berbagai program intervensi untuk mencegah dan

mananggulangi insiden gizi buruk dan gizi kurang. Data Depertemen Kesehatan

menyebutkan kasus gizi buruk dan gizi kurang pada BALITA tahun 2004

(Pemantauan Status Gizi 2004) masing-masing 8.00 % dan 20,47 % dari seluruh

populasi BALITA. Sementara tahun 2005 (Survei Sosial Ekonomi Nasional/

SUSENAS 2005) jumlah kasus gizi buruk dan gizi kurang berturut-turut 8,8 % dan

19,20 %. Tahun 2006, selama periode Januari-Oktober, jumlah total kasus gizi

buruk yang ditangani petugas kesehatan sebanyak 20.580 kasus dan 186

diantaranya menyebabkan kematian. Seminar Hari Gizi Nasional Tahun 2007,

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, menyebutkan bahwa sekitar 5.543.944

masalah gizi buruk dan gizi kurang (Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat, 2007)

Februari 2010, data yang diperoleh dari Puskesmas Pargarutan yang

mewakili untuk seluruh wilayah Kecamatan Angkola Timur, pada tahun 2008

terdapat 1621 BALITA yang terdaftar di pos penimbangan. Tahun 2009 terdapat

1423 BALITA di pos penimbangan. Februari 2010, terdapat 1060 BALITA di pos

penimbangan. Besarnya jumlah BALITA yang terdata diatas, menarik peneliti

untuk meneliti pengetahuan keluarga tentang gizi dan status gizi BALITA di

Kelurahan Lingkungan II Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Tujuan Penelitian

2.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan

keluarga tentang gizi dan status gizi BALITA di Kelurahan Lingkungan II

Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

2.2 Tujuan Khusus

2.2.1 Melihat gambaran tingkat pengetahuan keluarga tentang gizi

3. Manfaat Penelitian

4.1 Bagi keluarga dan masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat membawa manfaat bagi keluarga dan

masyarakat, yaitu di dalam pemasyarakatan pendidikan gizi untuk keluarga,

khususnya gizi BALITA, sehingga keluarga dapat lebih bijaksana dalam

menyikapi masalah-masalah keluarga yang berkaitan dengan gizi .

4.2 Praktek Keperawatan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam praktek

keperawatan, khususnya bagi keperawatan keluarga mengenai pentingnya

memberikan pendidikan kesehatan mengenai gizi kepada keluarga, dan untuk

segenap profesi keperawatan dalam mengoptimalkan pemberian asuhan

keperawatan kepada masyarakat.

4.3Riset Keperawatan

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu dalam penyajian data awal

bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian selanjutnya dalam ruang

BAB 2

TINJAUAN TEORITIS

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi

melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, penciuman, pendengaran,

rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan

telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam

membentuk tindakan seseorang.

Hasil penelitian Rogers (1974) dalam Notoatmodjo (2007) mengungkapkan

bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), di dalam diri

orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni:

1. Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti

mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu.

2. Interest, yakni orang mulai tertarik terhadap stimulus

3. Evaluation (menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi

dirinya). Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.

4. Trial, orang telah mulai mencoba perilaku baru.

5. Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan,

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

Namun demikian, dari penelitian selanjutnya Rogers menyimpulkan bahwa

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan.

1. Tahu (know)

Tahu diartikan sebagi mengingat suatu materi yang telah dipelajari

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat

kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau

rangsangan yang diterima. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang

apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, mendefinisikan, menyatakan,

menguraikan dan sebagainya.

2. Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara

benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut

secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat

menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya

terhadap objek yang dipelajari.

3. Aplikasi (aplication)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang

telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang real (sebenarnya). Aplikasi disini

dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode,

prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4. Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur

dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat

bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

5. Sintesis (synthesis)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru

dari fomulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat

merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap

suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

6. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada

suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang

telah ada. Misalnya, dapat membandingkan antara anak yang cukup gizi dengan

anak yang kekurangan gizi, dapat menganggapi terjadinya diare di suatu tempat,

dapat menafsirkan sebab-sebab mengapa ibu-ibu tidak mau ikut KB, dan

sebagainya (Notoatmodjo, 2007).

2. Keluarga

2.1 Defenisi Keluarga

Bailon dan Maglaya (1978) (dikutip dari Setyowati & Murwani, 2008)

mendefinisikan keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu

saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, mempunyai peran masing-masing

dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

Spredley dan Allender (1996) (dikutip dari Setyowati & Murwani, 2008)

mendefinisikan keluarga adalah satu atau lebih individu yang tinggal bersama,

sehingga mempunyai ikatan emosional dan mengembangkan dalam interaksi

sosial, peran dan tugas.

Menurut BKKBN 1992 (Setyowati & Murwani, 2008) keluarga adalah unit

terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan

anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

2.2 Karakteristik Keluarga

1. Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan

perkawinan atau adopsi

2. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap

memperhatikan satu sama lain

3. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing

mempunyai peran sosial suami, istri, anak, kakak, adik.

4. Mempunyai tujuan; (a) menciptakan dan mempertahankan budaya, (b)

2.3 Fungsi Keluarga

Friedmann (1986) (Setyowati & Murwani, 2008) mengidentifikasi lima

fungsi dasar keluarga, sebagai berikut:

1. Fungsi afektif

a. Saling mengasuh, cinta kasih, kehangatan, saling menerima, saling

mendukung antar anggota keluarga. Hubungan intim di dalam keluarga

merupakan modal dasar dalam memberi hubungan dengan orang lain diluar

keluarga/ masyarakat.

b. Saling menghargai, bila anggota keluarga saling menghargai dan mengakui

keberadaan dan hak setiap anggota keluarga serta selalu mempertahankan

iklim yang positif, maka fungsi afektif akan tercapai.

c. Ikatan dan identifikasi ikatan keluarga dimulai sejak pasangan sepakat

memulai hidup baru. Ikatan antar anggota keluarga dikembangkan melalui

proses identifikasi dan penyesuaian pada berbagai aspek kehidupan anggota

keluarga.

2. Fungsi sosialisasi

Sosialisasi adalah proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu,

yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan

sosial. Keluarga merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi.

Keberhasilan perkembangan individu dan keluarga dicapai melalui interaksi

3. Fungsi Reproduksi

Keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan menambah sumber

daya manusia. Maka dengan ikatan suatu perkawinan yang sah, selain untuk

memenuhi kebutuhan biologis pada pasangan tujuan untuk membentuk

keluarga adalah untuk meneruskan keturunan.

4. Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan

anggota keluarga seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

5. Fungsi perawatan kesehatan

Keluarga juga berperan atau berfungsi untuk melaksanakan praktek asuhan

kesehatan, yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan atau

merawat anggota keluarga yang sakit.

Tugas kesehatan keluarga adalah sebagai berikut:

1. Mengenal masalah kesehatan

2. Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat

3. Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit

4. Mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat

5. Mempertahankan hubungan dengan (menggunakan) fasilitas kesehatan

3. Gizi

3.1 Defenisi Gizi

Kata gizi berasal dari bahasa Arab gidzha, yang berarti makanan. Zat gizi

(nutrients) adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan

fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan

serta mengatur proses-proses kehidupan.

Gizi (nutrition) adalah suatu proses organisme menggunakan makanan

yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorbsi, transportasi,

penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan,

untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari

organ-organ, serta menghasilkan energi (Rahmah, 2006).

WHO mengartikan ilmu gizi sebagai ilmu yang mempelajari “proses yang

terjadi pada organisme hidup untuk mengambil dan mengolah zat-zat padat dan

cair dari makanan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan,

berfungsinya organ-organ tubuh, dan menghasilkan energi” (Soekirman, 2000).

3.2Klasifikasi dan Fungsi Zat Gizi

WHO menyatakan bahwa gizi adalah pilar utama dari kesehatan dan

kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Sejak janin dalam kandungan, bayi,

BALITA, anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut, makanan yang memenuhi

syarat gizi merupakan kebutuhan utama untuk pertahanan hidup, pertumbuhan

fisik, perkembangan mental, prestasi kerja, kesehatan dan kesejahteraan

(Soekirman, 2000).

1. Memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan/ perkembangan serta

mengganti jaringan tubuh yang rusak.

2. Memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari

3. Mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air dan

mineral dan cairan tubuh yang lain

4. Berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap penyakit.

1. Karbohidrat

Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi, bahan pembentuk berbagai

senyawa tubuh, bahan pembentuk asam amino esensial, metabolisme normal

lemak, menghemat protein, meningkatkan pertumbuhan bakteri usus,

mempertahankan gerak usus (terutama serat), meningkatkan konsumsi protein,

mineral dan vitamin B. Pangan sumber karbohidrat adalah beras, ubi jalar,

singkong, kentang, pisang, sagu dan gandum.

a) Karbohidrat digolongkan dalam polisakarida, disakarida dan monosakarida.

Monosakarida dan disakarida dikenal sebagai gula sederhana atau

karbohidrat sederhana. Monosakarida penting dalam pangan dan

metabolisme adalah glukosa, fruktosa, galaktosa dan mannosa, keempat

bahan tersebut merupakan unit pembentuk disakarida. Polisakarida dikenal

b) Jika dibakar dalam tubuh menghasilkan energi, CO2, dan air.

c) Beberapa karbohidrat dapat disintesa dalam tubuh dari lemak dan protein

yang tersimpan dalam tubuh.

d) Karbohidrat dapat disimpan sedikit dalam tubuh, yaitu di dalam hati dan

jaringan otot sebagai glikogen.

e) Jika sebagian besar karbohidrat yang diserap tubuh tidak segera digunakan

maka akan diubah menjadi lemak dan disimpan sebagai jaringan lemak

untuk memenuhi kebutuhan energi saat diperlukan nanti.

f) Biasanya bahan makanan yang kaya karbohidrat tampak berukuran besar

dan sedikit sekali mengandung zat gizi lainnya.

2. Gula

Gula yang diserap digunakan dalam satu dari enam cara berikut:

a) Sumber energi dan panas untuk mempertahankan suhu badan. Sistem saraf

pusat dan lensa mata hanya dapat menggunakan glukosa untuk energinya,

sedangkan jaringan lain dapat juga menggunakan lemak.

b) Disimpan sebagai glikogen dalam otot. Glikogen juga disimpan dalam hati

dan dibebaskan untuk mempertahankan gula darah jika dibutuhkan.

c) Dikonversi menjadi trigliserida dan disimpan sebagai lemak dalam jaringan

lemak.

d) Dikonversi menjadi karbohidrat lain seperti DNA, RNA, asam glukoronat,

e) Dikonversi menjadi asam amino esensial.

f) Dibuang bersama urin. Jika taraf glukosa darah melebihi 160 – 190 mg/dl

maka ginjal tidak dapat menyerap kembali semua gula dan gula tersebut

dibuang melalui urin. Kadar normal glukosa dalam urin sekitar 15 mg/dl.

3. Serat

Serat makanan adalah komponen makanan yang berasal dari tanaman yang

tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia. Serat makanan total terdiri

dari komponen serat makanan yang larut (misalnya pektin, gum) dan yang

tidak dapat larut dalam air (misalnya selulosa, hemiselulosa, lignin). Bahan

makanan yang banyak mengandung serat antara lain buah-buahan (apel,

mangga), sayuran terutama sayuran hijau (daun katuk, daun singkong, bayam,

kangkung), kacang-kacangan (kacang hijau), serealia (beras).

Serat bukanlah zat yang dapat diserap oleh usus. Namun, peranannya dalam

proses pencernaan sangat penting, bahkan pada penderita gizi lebih dapat

mencegah/mengurangi resiko penyakit degeneratif seperti jantung koroner,

diabetes dan kanker kolon. Serat larut lebih efektif dalam mereduksi plasma

kolesterol yaitu LDL (low density lipoprotein) dan meningkatkan kadar HDL

(high density lipoprotein). Serat larut sangat bermanfaat bagi penderita diabetes

karena mereduksi absorbsi glukosa dalam usus. Selain itu juga dapat membuat

kenyang sehingga mengontrol berat badan. Serat tak larut berperan dalam

pencegahan disfungsi alat pencernaan seperti konstipasi, ambeien, kanker usus

4. Protein

Setelah air, protein merupakan zat gizi yang paling banyak terdapat dapat

tubuh. Seperlima dari berat tubuh orang dewasa merupakan protein. Hampir

setengah jumlah protein terdapat di otot, seperlima terdapat di tulang atau

tulang rawan, sepersepuluh terdapat di kulit, sisanya terdapat di jaringan lain

dan cairan tubuh. Protein mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

a) Membentuk jaringan baru dalam masa pertumbuhan dan perkembangan

tubuh.

b) Memelihara jaringan tubuh, memperbaiki serta mengganti jaringan yang

rusak, aus dan mati.

c) Menyediakan asam amino yang diperlukan dalam membentuk enzim

pencernaan dan metabolisme serta antibodi yang diperlukan.

d) Mengatur keseimbangan air yang terdapat dalam tiga komponen yaitu

intraselular, intravaskular dan interstitial

e) Mempertahankan kenetralan (asam-basa) tubuh

Selama pencernaan, protein dipecah menjadi asam amino. Tubuh manusia

membutuhkan 8 – 10 asam amino yang berasal dari protein makanan dan mutlak

diperlukan pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Asam amino tersebut

disebut asam amino esensial karena tidak dapat dibentuk di dalam tubuh. Selain

itu, jika terdapat cukup gugusan amino dan vitamin B6, tubuh dapat membentuk

asam amino nonesensial melalui proses transaminasi

Jenis dan proporsi asam amino sangat menentukan mutu protein. Protein

memberikan pertumbuhan secara optimal disebut protein lengkap, dan umumnya

disusun oleh sepertiga asam amino esensial dan dua pertiga asam amino

nonesensial. Pola asam amino hewani merupakan sumber terbaik untuk memenuhi

kebutuhan manusia karena polanya menyerupai pola kebutuhan asam amino

manusia.

Pangan sumber protein hewani adalah daging ayam, sapi, ikan, telur, susu

dan produk olahannya. Pangan nabati yang banyak mengandung protein adalah

kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Sebagian kecil protein terdapat dalam sayur

dan buah-buahan.

5. Lemak (lipid)

Lemak dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan sumbernya

didapat:

1. Lemak dalam tubuh, yaitu lipoprotein (mengandung trigliserida, fosfolipid,

dan kolesterol yang bergabung dengan protein; dihasilkan di hati dan

mukosa usus untuk mengangkut lemak yang tidak larut. Jenis yang terdapat

di dalam tubuh yaitu HDL (high density lipoprotein), LDL (low density

lipoprotein) dan VLDL (very low density lipoprotein) yang berperan dalam

penyakit jantung dan glikolipid.

2. Lemak yang terdapat dalam pangan yaitu trigliserida, asam lemak jenuh,

a. Trigliserida banyak ditemukan pada pangan hewani dan nabati, disebut

lemak netral, dengan struktur dasar meliputi satu molekul gliserol dan

tiga buah molekul asam lemak.

b. Asam lemak jenuh (saturated fatty acid-SAFA) yaitu lemak yang tidak

dapat mengikat hidrogen lagi, seperti asam palmitat, asam stearat yang

banyak ditemukan pada lemak hewani, keju, mentega, minyak kelapa

dan cokelat.

c. Asam lemak tidak jenuh, yang mempunyai satu titik terbuka untuk

mengikat hidrogen disebut asam lemak tak jenuh tunggal

(monosaturated fatty acid) seperti asam oleat yang dijumpai pada

minyak kacang tanah. Asam lemak tak jenuh ganda (polisaturated fatty

acid) seperti asam linoleat, linoleat, asam arachidonat. Asam linoleat

merupakan asam lemak esensial yang banyak terdapat dalam minyak

biji bunga matahari, minyak jagung, minyak kedelai. Asam lemak

omega-6 merupakan asam linoleat dan arachidonat yang banyak

terdapat pada minyak sayuran; asam lemak omega-3 banyak terdapat

dalam minyak ikan.

d. Fosfolipid, merupakan senyawa lipid yaitu gliserol dan asam lemak

bergabung dengan karbohidrat, fosfat dan atau nitrogen. Lemak ini

merupakan lemak tak kentara dalam pangan nabati maupun hewani dan

secara komersial digunakan sebagai aditif untuk membantu

e. Kolesterol, semacam lemak dengan struktur cincin yang kompleks yang

disebut sterol. Kolesterol hanya ditemukan dalam jaringan hewan

seperti telur, daging, lemak susu. Hati dan usus dapat mensintesis

semua kolesterol yang diperlukan tubuh tanpa mengkonsumsi kolesterol

dari luar.

Lemak yang terdapat dalam pangan berfungsi sebagai sumber energi yang

padat bagi tubuh yaitu 9 kkal/g, menghemat protein dan tiamin, memberi rasa

kenyang lebih lama, memberi cita rasa pada makanan.

6. Mineral

Kira-kira 6% tubuh manusia dewasa terbuat dari mineral. Mineral merupakan

bahan anorganik dan bersifat esensial. Fungsi mineral bagi tubuh sebagai

berikut:

a) Memelihara keseimbangan asam tubuh dengan jalan penggunaan mineral

pembentuk asam dan mineral pembentuk basa

b) Mengkatalisasi reaksi yang bertalian dengan pemecahan karbohidrat, lemak

dan protein serta pembentukan lemak dan protein tubuh

c) Sebagai hormon dan enzim tubuh

d) Membantu memelihara keseimbangan air tubuh

e) Menolong dalam pengiriman isyarat ke seluruh tubuh

f) Sebagai bagian cairan usus

g) Berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan tulang, gigi dan jaringan

Mineral yang dibutuhkan manusia diklasifikasikan menjadi dua golongan,

yaitu mineral makro dan mineral mikro. Unsur-unsur dalam mineral makro adalah

kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klor, magnesium. Unsur-unsur mineral

mikro adalah besi, seng, selenium, mangan, tembaga, iodium, molibdenum, kobalt,

khromium, silikon, vanadium, nikel, arsen, dan fluor.

a) Kalsium dapat diperoleh dari pangan susu, lobak cina, kangkung, tiram,

udang, salem, dan kinjing.

b) Fosfor dapat diperoleh dari susu, keju, kuning telur, daging ikan, unggas,

dan kacang-kacangan

c) Kalium dapat diperoleh dari daging, ikan, unggas, tepung, buah-buahan dan

sayuran.

d) Natrium dapat diperoleh dari garam dapur, daging, ikan, unggas, susu dan

telur.

e) Khlor dapat diperoleh dari garam dapur, daging, susu dan telur.

f) Sulfur dapat diperoleh dari susu, telur, daging, keju dan kacang-kacangan.

g) Magnesium dapat diperoleh dari tepung gandum, kakao, kacang-kacangan,

daging, makanan laut dan susu.

h) Zat besi dapat diperoleh dari hati, daging dan kuning telur, sayuran berdaun

hijau tua, tiram, udang, salem, kinjing.

i) Mangan dapat diperoleh dari tepung gandum, kacang-kacangan, daging,

ikan, ayam, sayuran berdaun hijau.

j) Tembaga dapat diperoleh dari hati, tiram, daging, ikan, kacang-kacangan

k) Seng dapat diperoleh dari tiram, makanan laut, hati, lembaga gandum, ragi,

daging, telur, unggas dan ikan.

l) Iodium dapat diperoleh dari garam beriodium dan makanan laut.

m) Selenium dapat diperoleh dari ikan laut, kerang-kerangan.

n) Fluor dapat diperoleh dari air minum yang cukup kandungan fluornya.

7. Vitamin

Vitamin adalah zat organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi

penting untuk fungsi metabolik dan harus didapat dari makanan. Vitamin

dibagi dalam dua kelas besar yaitu vitamin yang larut dalam air (vitamin C dan

vitamin B kompleks) dan vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E,

K).

a) Vitamin A berfungsi dalam proses penglihatan, pertumbuhan, reproduksi,

perkembangan tulang, kekebalan, mempertahankan jaringan epitel. Sumber

vitamin A adalah dari minyak ikan, hati, mentega, susu, keju, sayuran daun

hijau tua, sayuran dan buah berwarna kuning.

b) Vitamin D berfungsi menaikkan penyerapan Ca dan P dari usus,

mempengaruhi pemeliharaan P oleh ginjal, dan dapat diperoleh dari minyak

ikan, susu, sterol aktif, sedikit pada mentega, hati dan kuning telur.

c) Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi vitamin dalam

makanan, membantu dalam pernafasan jaringan. Vitamin E dapat diperoleh

biji kapas, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, susu, telur, daging dan

ikan.

d) Vitamin K berfungsi mengkatalisis reaksi karboksilasi atom karbon residu

asam glutamat pada protein tertentu dan untuk aktivitas anti pembekuan

darah. Sumber vitamin K adalah dari daun hijau seperti bayam, kubis, hati,

sintesis dalam usus oleh aktivitas mikroorganisme.

e) Vitamin C berfungsi dalam pembentukan kolagen, gigi, metabolisme

tirosin, sintesis neurotransmitter, utilisasi Fe, Ca, folat, mencegah kanker.

Vitamin C dapat diperoleh dari buah jeruk, tomat, arbei, kangkung,

kentang, cabai hijau, selada hijau, jambu biji.

f) Thiamin berfungsi sebagai unsur sistem enzim jaringan terutama dalam

hubungannya dengan karboksilasi, misal asam piruvat dan ketoglutarat.

Sumber thiamin adalah dari jantung, hati, ginjal, ragi, lembaga gandum,

kedelai, kacang tanah, kacang-kacangan dan susu.

g) Riboflavin berfungsi sebagai unsur sistem enzim pernafasan jaringan dan

beberapa enzim (flavoprotein) yang berperan dalam metabolisme asam

amino dan lipid. Didapat dari susu, hati, ginjal, jantung, daging, telur,

sayuran daun hijau, ragi kering.

h) Vitamin B6 (piridoksin) penting untuk transulfurasi dan dalam perubahan

triptopan menjadi niasin, juga sebagai koenzim dalam transaminasi.

Berperan dalam metabolisme asam lemak esensial. Penting dalam sintesis

porfirin. Sumber B6 adalah lembaga gandum, daging, hati, ginjal, tepung

i) Niasin berfungsi sebagai zat pemindah H dan elektron dalam pernafasan.

Triptofan dalam keadaan normal menambah suplai niasin. Niasin dapat

diperoleh dari hati, ginjal, daging, ikan, ayam, dan sayuran hijau, tomat,

kacang tanah, buah dan sayur sedikit mengandung niasin.

j) Asam pantotenat, merupakan unsur koenzim A yang berperan dalam

sintesis dan pemecahan asam lemak, sintesis kolesterol dan

hormon-hormon steroid. Pangan yang mengandung asam pantotenat adalah hati,

ginjal, daging sapi, kuning telur, kacang tanah, brokoli, kubis, dedak

tepung, susu skim dan buah.

k) Asam folat berperan dalam transfer dan pemakaian gugus satu karbon,

berperan dalam sintesis purin, tiamin, dan gugus metil. Mempunyai

peranan spesifik dalam metabolisme histidan dan peranan dalam

hemopoesis. Asam folat diperoleh dari hati, ginjal, ragi, sayuran daun hijau,

kembang kol, sistesis oleh aktivitas mikroorganisme usus.

l) Vitamin B12, berperan dalam metabolisme purin dan pirimidin, sintesis

asam nukleat (DNA), pematangan eritrosit, metabolisme metionin dan

transmetilasi. Pangan yang mengandung vitamin B12 adalah hati, ginjal,

daging, telur, susu, keju, sedikit pada tumbuh-tumbuhan. Sintesis dalam

4. Status Gizi

4.1 Defenisi Status Gizi

Status gizi merupakan status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan

antara kebutuhan dengan asupan zat gizi (Uripi, 2004).

Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk

variabel tertentu, atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel tertentu

(Supariasa, Bakri dan Fajar, 2001).

Keadaan kesehatan gizi masyarakat tergantung pada tingkat konsumsi.

Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas serta kuantitas hidangan. Kualitas

menunjukkan adanya semua zat gizi yang diperlukan tubuh dalam susunan

hidangan dan perbandingan yang satu terhadap yang lain. Kuantitas

menunjukkan kuantum masing-masing zat gizi terhadap kabutuhan tubuh.

Kalau susunan hidangan memenuhi kebutuhan tubuh, baik dari sudut kualitas

maupun kuantitasnya, maka tubuh akan mendapat kondisi kesehatan gizi yang

sebaik-baiknya (Santoso & Ranti, 2004).

4.2 Klasifikasi Status Gizi

Kebutuhan energi dan protein harus dicukupi dengan tepat. Jika

kekurangan menyebabkan keadaan yang disebut Kekurangan Energi dan

Protein (KEP). Jika berlebih, menimbulkan gizi yang lebih dikenal dengan

obesitas. Status gizi BALITA dapat dipantau dengan menimbang anak setiap

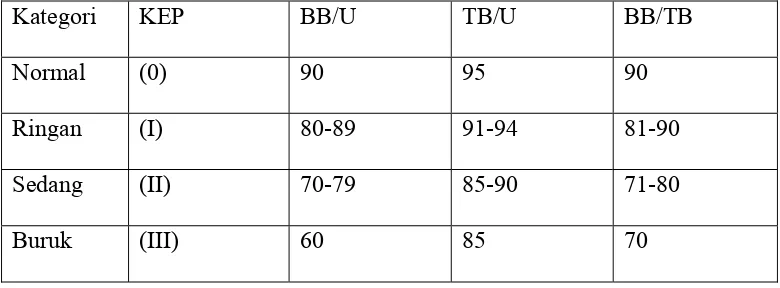

Tabel 2.1 Klasifikasi Status Gizi

INDEK Status Gizi Keterangan

Berat Badan Menurut Gizi Lebih 32 SD

Umur (BB/U) Gizi Baik -2 sampai +2 SD

Gizi Kurang <>

Gizi Buruk < -3 SD

Tinggi Badan Menurut Normal -2 sampai + 2 SD

Umur (TB/U) Pendek (Stunted) < -2 SD

Berat Badan Menurut Gemuk 32 SD

Tinggi Badan (BB/TB) Normal -2 sampai + 2 SD

Kurus (wasted) < -2 sampai -3 SD

Sangat Kurus < -3 SD

4.3 Penilaian Status Gizi

a. Penilaian Secara Langsung

Penilaian status gizi secara langsung dibagi menjadi empat penilaian,

yaitu antropometri, klinis, biokimia, biofisik.

a.1 Antropometri

Secara umum bermakna ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut

pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam

pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur

dan tingkat gizi. Antropometri secara umum digunakan untuk melihat

ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Ketidakseimbangan ini

terlihat dari pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti

lemak, otot dan jumlah air di dalam tubuh.

a.2 Klinis

Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang

dihubungkan dengan ketidakcukupan gizi. Hal ini dapat dilihat pada

jaringan epitel (superficial epithelial tissues) seperti di kulit, mata, rambut

dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan

tubuh seperti kelenjar tiroid. Penggunaan metode ini umumnya untuk

survey klinis secara cepat (rapid clinical surveys). Survey ini dirancang

untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis kekurangan salah satu zat

gizi atau lebih. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui tingkat gizi

seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik yaitu tanda (sign) dan

a.3 Biokimia

Adalah suatu pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang

dilakukan dengan berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang

digunakan antara lain: urine, darah, feses, beberapa jaringan tubuh lain

seperti hati dan otot. Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa

kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi.

Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka penentuan kimia faali

dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang

spesifik.

a.4 Biofisik

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status

gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat

perubahan struktur jaringan. Umumnya dapat digunakan dalam situasi

tertentu seperti kejadian buta senja epidemik (epidemic of night blindes).

Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap.

b. Penilaian Secara Tidak Langsung

Penilaian status gizi secara tidak langsung dibagi menjadi tiga yaitu:

survey konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi.

b.1 Survey Konsumsi Makanan

Adalah suatu metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan

melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Pengumpulan data

berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga dan individu. Survei ini dapat

mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi.

b.2 Statistik Vital

Adalah dengan cara menganalisis data dari beberapa statistik kesehatan

seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian

akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi.

Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak

langsung pengukuran status gizi masyarakat.

b.3 Faktor Ekologi

Berdasarkan ungkapan dari Bengoa dikatakan bahwa malnutrisi

merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik,

biologis dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat

tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi, dan lain-lain

(Supariasa, Bakri dan fajar, 2001).

5. BALITA

Secara harfiah, BALITA atau anak di bawah lima tahun adalah anak usia

kurang dari lima tahun sehingga bayi usia di bawah satu tahun juga termasuk

golongan ini. Namun, karena faal (kerja alat tubuh semestinya) bayi usia di bawah

satu tahun berbeda dengan anak usia di atas satu tahun, banyak ilmuwan yang

membedakannya. Utamanya, makanan bayi berbentuk cair, yaitu air susu ibu

(ASI), sedangkan umumnya anak usia lebih dari satu tahun mulai menerima

Anak usia 1-5 tahun dapat pula dikatakan mulai disapih atau selepas

menyusu sampai dengan prasekolah. Sesuai dengan pertumbuhan badan dan

kecerdasannya, faal tubuhnya juga mengalami perkembangan sehingga jenis

makanan dan cara pemberiannya pun harus disesuaikan dengan keadaannya.

Menurut Persagi (1992), berdasarkan karakteristiknya, BALITA usia 1-5 tahun

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak usia lebih dari satu tahun sampai tiga

tahun yang dikenal dengan BATITA, dan anak usia lebih dari tiga tahun sampai

lima tahun yang dikenal dengan usia prasekolah. BATITA sering disebut

konsumen pasif, sedangkan usia prasekolah lebih dikenal dengan konsumen aktif

(Uripi, 2004).

6. Gizi untuk BALITA

Kebutuhan gizi seseorang adalah jumlah yang diperkirakan cukup untuk

memelihara kesehatan pada umumnya. Secara garis besar, kebutuhan gizi

ditentukan oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan dan tinggi badan. Antara

asupan gizi dan pengeluarannya harus ada keseimbangan sehingga diperoleh status

gizi yang baik (Uripi, 2004).

6.1 Kebutuhan Energi

1. Karbohidrat sebanyak 60% - 70%

Karbohidrat dibutuhkan sebagai sumber energi utama, membuat

cadangan energi di dalam tubuh, dan memberikan rasa kenyang. Bahan

makanan yang mengandung karbohidrat adalah jenis padi-padian dan

masuk ke dalam tubuh disimpan sebagai glikogen di dalam hati atau

jaringan otot dan dipakai kembali saat tubuh memerlukan.

2. Lemak sebanyak 15% - 20%

Lemak merupakan sumber energi berkonsentrasi tinggi. Setiap 1

gram lemak menghasilkan 9 kalori. Selain itu, fungsi lemak adalah:

a. Sumber asam lemak esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan

kesehatan kulit

b. Zat pelarut vitamin A, D, E, K sehingga dapat diserap dalam usus halus

c. Menambah kelezatan makanan

d. Menurunkan volume makanan akibat kandungan energi yang tinggi

3. Protein sebanyak 10% - 20%

Protein juga dikenal sebagi zat putih telur karena ditemukan

pertama kali dalam putih telur. Selain dapat menyumbangkan tenaga, zat

ini lebih diharapkan berfungsi sebagai sumber zat pembangun. Dalam

keadaan asupan lemak dan karbohidrat kurang, protein dapat digunakan

sebagi zat tenaga. Namun hal ini dapat menyebabkan fungsi protein sebagai

6.2 Kebutuhan Zat Pembangun

Protein merupakan zat gizi yang multifungsi, berikut ini fungsi-fungsi

protein:

1. Zat pembangun, yaitu untuk pertumbuhan, pembentukan darah, enzim dan

hormon, serta mengganti sel-sel jaringan yang rusak akibat aus atau pun

penyakit

2. Zat pengatur, yaitu mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh

3. Alat pertahanan tubuh saat diserang penyakit

4. Zat sumber tenaga jika cadangan energi dari karbohidrat dan lemak sudah

habis

Kebutuhan protein pada BALITA sehat dalam sehari sebagai berikut:

- BATITA (1-3 tahun) = 2,5 g per kg BB sehari

- Prasekolah (>3-5 tahun) = 2 g per kg BB sehari

6.3 Kebutuhan Zat Pengatur

1. Air

Air merupakan bahan utama cairan tubuh, terdiri atas 50% - 75% dari

total berat badan dan keberadaannya tergantung dari jumlah lemak di dalam

tubuh (Zeeman (1991)) dikutip dari Uripi (2004). Fungsi air di dalam tubuh

(Dudek (2001) dikutip dari Uripi (2004)).

a. Memelihara bentuk dan fungsi sel

b. Mengatur suhu tubuh

c. Membantu mencerna makanan dan absorbsi zat gizi

e. Melarutkan vitamin, mineral, glukosa, dan asam amino sehingga fungsi

berbagai alat tubuh dapat berjalan

f. Berpartisipasi dalam reaksi biokimia di dalam tubuh, misalnya dalam

pembentukan enzim dan hormon

g. Mengeluarkan zat racun dan zat tidak berguna bagi tubuh, baik melalui

air seni, keringat, pernafasan, maupun feses

Kebutuhan air pada BALITA (Persagi, 1992 dikutip dari Uripi (2004).

a. 1 tahun = 120 - 135 ml per kg BB sehari

b. 2-3 tahun = 115 - 125 ml per kg BB sehari

c. 4-5 tahun = 100 - 110 ml per kg BB sehari

2. Vitamin

a. Vitamin A atau vitamin anti infeksi

Menurut Aven-Hen, 1992 (dikutip dari Uripi, 2004) vitamin A

terutama berperan untuk kesehatan mata, kulit, dan selaput lendir, serta

paru-paru. Di dalam tubuh, vitamin A merupakan bahan utama

pembuatan rhodopsin. Vitamin A juga berperan dalam menjaga

keutuhan kulit dan selaput lendir termasuk selaput lendir mata agar

tetap lembab dan basah. Kekurangan vitamin A menyebabkan

gangguan mata, mulai dari buta senja sampai kebutaan. Selain itu dapat

menyebabkan kekeringan pada selaput lendir sehingga mudah terjangkit

penyakit infeksi. Selain itu kekurangan vitamin A juga dapat

Menurut Beck, 2000 (dikutip dari Uripi, 2004) biasanya kecukupan

vitamin A diukur dengan IU (International Unit) dan provitamin A

dengan mg (miligram). Satu mcg (mikrogram) ekuivalen vitamin A

sama dengan 3,33 IU vitamin A atau 6 mcg provitamin A. Berikut

kecukupan vitamin A yang dianjurkan:

- BATITA (1-3 tahun) = 1.500 IU vitamin A atau 2.700 mcg =

2,70 mg provitamin A

- Prasekolah (>3-5 tahun) = 1.88 IU vitamin A atau 3.240 mcg =

3,24 mg provitamin A

b. Vitamin D atau kalsiferol

Peran utama vitamin D, yaitu membantu metabolisme zat kapur

atau kalsium pembentuk tulang. Selain berperan dalam proses

kalsifikasi, vitamin ini mengatur keseimbangan mineral dalam tubuh

melalui pengaruhnya terhadap hormon paratiroid.

Aven-Hen, 1992 (dikutip dari Uripi, 2004) menyebut vitamin D

sebagai the sunshine vitamin. Hal ini sepenuhnya benar karena di dalam

tubuh tepatnya di kulit, vitamin ini dibentuk dari berbagai sterol yang

berasal dari bahan makanan nabati maupun hewani (provitamin D)

dengan bantuan sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet.

Menurut National Research Council, 1989 (dikutip dari Uripi,

2004) sangat sulit menentukan kebutuhan vitamin D pada setiap orang

Indonesia sebagai daerah tropis dengan matahari bersinar sepanjang

tahun, kekurangan vitamin D jarang ditemukan.

c. Vitamin E

Vitamin E merupakan salah satu vitamin yang bersifat antioksidan

selain vitamin A, C, dan mineral selenium. Menurut Aven-Hen, 1992

(dikutip dari Uripi, 2004) selain diperlukan dalam proses reproduksi,

vitamin E berperan dalam sirkulasi darah dan melindungi anak dari

gangguan jantung di kemudian hari. Vitamin ini juga berperan dalam

kesehatan kulit, mempercepat penyembuhan luka bakar, dan

mengurangi terjadinya jaringan parut.

Menurut National Research Council, 1989 (dikutip dari Uripi, 2004)

kebutuhan vitamin E pada anak meningkat sesuai dengan pertambahan

berat badan, tetapi tidak secepat pada tahun-tahun pertama kehidupan.

Berikut ini kecukupan vitamin E yang dianjurkan.

- 1-3 tahun dengan berat 13 kg = 6 mg per hari

- 7-10 tahun dengan berat 28 kg = 7 mg per hari

d. Vitamin K

Vitamin K dikenal sebagai vitamin anti perdarahan karena perannya

dalam pembekuan darah jika luka. Menurut National Research Council

(1989) (dikutip dari Uripi, 2004), vitamin ini berperan dalam

pembentukan berbagai zat yang berfungsi sebagai faktor-faktor dalam

pembekuan darah, misalnya protrombin. Dalam keadaan kekurangan

sehingga mudah terjadi perdarahan. Dalam keadaan sehat, saat saluran

cerna sudah berkembang, kebutuhan vitamin K dapat terpenuhi dari

produksi di dalam usus dan makanan. Kebutuhan ini akan meningkat

pada keadaan luka dan berbagai infeksi virus yang menyebabkan

perdarahan, misalnya demam berdarah.

e. Vitamin B Kompleks

Aven-Hen, 1992 (dikutip dari Uripi, 2004) menyebut vitamin B

kompleks dengan the nerve vitamin karena pada dasarnya vitamin yang

termasuk dalam kelompok ini berperan dalam kesehatan saraf walaupun

secara spesifik masing-masing mempunyai peran berbeda. Berikut ini

delapan vitamin yang masuk golongan vitamin B kompleks.

1. Thiamin (B1)

Utamanya, vitamin ini berperan dalam merangsang nafsu makan

selain memacu pertumbuhan dan kesehatan saraf.

2. Riboflavin (B2)

Utamanya, vitamin ini berperan dalam kesehatan kulit dan mata,

pembentukan sel darah merah dan antibodi, serta membantu

penyembuhan sariawan pada anak.

3. Niasin (B3)

Utamanya, vitamin ini berperan dalam fungsi otak dan peredaran

4. Asam Pantotenat (B5)

Vitamin ini berfungsi dalam pembentukan tenaga dan merangsang

pertumbuhan. Vitamin ini sangat diperlukan oleh anak yang

mendapat pengobatan dengan antibiotik dalam waktu lama. Vitamin

B5 mengurangi racun yang ditimbulkan oleh obat tersebut.

5. Piridoksin (B6)

Selain berperan dalam pencernaan makanan, vitamin B6 merupakan

zat esensial dalam pembentukan antibodi dan sel-sel darah merah.

Vitamin ini dapat mencegah mabuk perjalanan yang sering dialami

oleh anak-anak.

6. Asam folat

Vitamin ini melindungi anak dari serangan cacing atau parasit yang

terdapat dalam saluran pencernaan. Asam folat berperan dalam

pembentukan butir-butir darah merah dan pertumbuhan.

7. Siano-kobalamin (B12)

Bersama asam folat, vitamin B12 berperan dalam pembentukan

butir-butir darah merah dan memacu pertumbuhan. Vitamin ini juga

merangsang nafsu makan dan penting untuk kesehatan saraf.

8. Biotin

Biotin merupakan vitamin yang berperan dalam pertumbuhan.

Menurut, vitamin dapat mencegah penyakit eksem (bintik merah

Berikut ini kecukupan vitamin B yang dianjurkan dalam sehari pada

BALITA (National Research Council (1989) dikutip dari Uripi (2004)).

- Thiamin (B1) = 0,3 mg/1000 kkal (kilo kalori)

- Riboflavin (B2) = 0,6 mg/ 1000 kkal

- Niasin (B3) = 6,6 NE/ 1000 kkal (8 mg)

- Asam pantotenat (B5) = 3-4 mg

- Piridoksin (B6) = 0,02 mg/ mg protein

- Asam folat = sekitar 3 mcg per kg BB

- Siano-kobalamin (B12) = 0,05 mcg/ kg BB maksimum 2 mcg

- Biotin = 15-30 mcg

f. Vitamin C atau asam askorbat

Vitamin C juga merupakan salah satu vitamin yang berperan

sebagai antioksidan, yaitu melindungi anak-anak dari berbagai

pencemaran lingkungan. Vitamin ini berperan sebagai antibiotik dan

dalam proses penyembuhan luka.

Beck, 2000 (dikutip dari Uripi, 2004) berpendapat, fungsi vitamin C

adalah membentuk jaringan ikat yang memegang peranan utama dalam

penyembuhan luka. Selain itu vitamin ini juga berperan dalam

kesehatan gigi, gusi dan tulang. Kecukupan vitamin C yang dianjurkan

3. Mineral

Mineral yaitu zat kimia anorganik yang terdapat di alam. Mineral

berguna agar organ dan jaringan tubuh berfungsi efisien. Mineral yang

penting bagi pertumbuhan anak, antara lain kalsium, besi, iodium, fluor,

dan fosfor.

1. Kalsium (zat kapur)

Utamanya, mineral ini berperan dalam pertumbuhan dan kesehatan tulang

serta gigi. Di samping itu, kalsium berperan dalam proses pembekuan darah

jika luka dan pengaturan denyut jantung. Menurut Widya Karya Pangan

dan Gizi, 1983 (dikutip dari Uripi, 2004) kecukupan kalsium yang

dianjurkan untuk BALITA adalah 0,5 mg sehari.

2. Fosfor

Fosfor merupakan mineral yang berfungsi dalam pertumbuhan tulang dan

gigi bersama dengan kalsium dan vitamin D. Mineral ini juga berperan

dalam pertumbuhan dan perbaikan sel-sel jaringan tubuh serta aktivitas otot

dan saraf. Fosfor memegang peranan penting dalam pembentukan energi

dan karbohidrat. Kebutuhan fosfor secara tepat belum dapat dipastikan,

tetapi National Research Council, 1989 (dikutip dari Uripi, 2004)

menetapkan kecukupan fosfor anak usia 1-10 tahun adalah 800 mg sehari.

3. Zat besi (ferum)

Zat besi merupakan zat yang esensial untuk pembentukan hemoglobin yang

Gizi, 1983 (dikutip dari Uripi, 2004) kecukupan zat besi yang dianjurkan

untuk anak BALITA adalah 10 mg sehari.

4. Iodium

Iodium merupakan mineral utama untuk pembentukan hormon tiroksin,

yaitu hormon yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh serta unsur

penting bagi perkembangan fisik dan mental.

5. Fluor

Utamanya, mineral ini berperan dalam pembentukan gigi, pencegahan

karies (lubang gigi) (Uripi, 2004).

7. Masalah Gizi Pada BALITA

Masalah gizi adalah gangguan dari beberapa segi kesejahteraan perorangan

atau masyarakat yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan akan zat gizi

yang diperoleh dari makanan (Uripi, 2004).

Penyakit-penyakit gizi di Indonesia terutama tergolong ke dalam kelompok

penyakit defisiensi. Penyakit gizi lebih (over nutrition) dan keracunan pangan

(food intoxication) belum dianggap telah mencapai tingkat bahaya nasional. Empat

penyakit defisiensi gizi yang dianggap sudah mencapai kegawatan nasional karena

kerugian yang ditimbulkannya terhadap pembangunan manusia secara nasional

adalah: 1) penyakit kekurangan kalori protein (KKP), 2) penyakit defisiensi

vitamin A, 3) penyakit defisiensi iodium dan 4) penyakit anemia defisiensi zat besi

1) Penyakit Defisiensi Kalori dan Protein (KKP)

a. Penggolongan KKP

Salah satu gejala dari penderita KKP ialah hepatomegali yang terlihat oleh

ibu-ibu sebagai pembuncitan perut. Ada berbagai variasi bentuk KKP yaitu

penyakit kwashiorkor, marasmus, dan marasmikkwashiorkor. Kwashiorkor

adalah penyakit KKP dengan kekurangan protein sebagai penyebab dominan.

Marasmus merupakan gambaran KKP dengan defisiensi energi yang ekstrem.

Marasmikkwashiorkor merupakan kombinasi defisiensi kalori dan protein pada

berbagai variasi.

Penyebab secara langsung dari KKP (KKP primer) adalah konsumsi kurang

dan sebab tak langsungnya (KKP sekunder) adalah hambatan absorbsi dan

hambatan utilisasi (penggunaan) zat gizi karena berbagai hal, misalnya karena

penyakit.

Penggunaan kombinasi berat badan dan tinggi badan terhadap umur

diusulkan oleh Waterlow:

Tabel 2.2 Klasifikasi KEP menurut BB dan TB

Kategori KEP BB/U TB/U BB/TB

Normal (0) 90 95 90

Ringan (I) 80-89 91-94 81-90

Sedang (II) 70-79 85-90 71-80

b. Upaya penanganan kurang energi protein

Pada dasarnya, perawatan penderita kurang energi protein ditujukan dalam

dua hal. Pertama, adalah untuk memulihkan keadaan gizinya dengan cara

mengobati penyakit penyerta dan memenuhi kebutuhan gizinya. Kedua, adalah

mencegah kekambuhan. Untuk pemulihan taraf gizi diperlukan makanan yang

mengandung energi lebih tinggi dari yang dikonsumsi setiap hari. Setelah

mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan, maka usaha berikutnya adalah

mencegah kekambuhan, mempertahankan taraf gizi yang sudah dicapai dan

bila mungkin ditingkatkan.

2) Penyakit Defisiensi Vitamin A

a. Penggolongan defisiensi vitamin A

Gambaran defisiensi vitamin A yang menyangkut kondisi mata, disebut

Xerophthalmia. Konsumsi vitamin A yang kurang adalah karena kebiasaan

makan yang salah, tidak suka sayur dan buah, atau karena daya beli yang

rendah, tidak sanggup membeli bahan makanan hewani maupun nabati yang

kaya akan vitamin A dan karoten tersebut. Sebagian besar kasus defisiensi

vitamin A di Indonesia menyangkut anak BALITA, karena konsumsi kurang

dan hambatan absorbsi.

b. Usaha penanggulangan kekurangan vitamin A

Upaya yang paling tepat untuk meningkatkan taraf gizi vitamin A suatu

masyarakat adalah dengan meningkatkan konsumsi makanan secara

keseluruhan sehingga diperoleh vitamin A dan zat gizi lain yang diperlukan.

yaitu melalui pemberian makan berupa sumber-sumber vitamin A dan karoten

dari hewani maupun nabati.

3) Penyakit Defisiensi Iodium

Salah satu manifestasi gambaran penyakit kekurangan zat gizi iodium yang

menonjol adalah pembesaran kelenjar gondok (struma simplex). Sudah menjadi

konsensus di antara para ahli bahwa manifestasi defisiensi iodium terjadi karena

kekurangan hormon Thyroxin, yang dihasilkan oleh kelenjar thyroid.

a. Hubungan defisiensi iodium dengan gondok endemik

Iodium merupakan komponen struktural dari hormon Thyroxin yang

dihasilkan oleh kelenjar gondok. Pada defisiensi iodium pembentukan hormon

Thyroxin terhambat, sehingga tidak mencukupi kebutuhan. Maka kelenjar thyroid

berusaha mengadakan kompensasi dengan menambah jaringan kelenjar, sehingga

terjadi hipertrofi kelenjar gondok yang disebut struma simplex, dan karena terjadi

di daerah tertentu secara endemik, disebut juga gondok endemik.

b. Pengaruh hormon thyroxin

Thyroxin berpengaruh kepada banyak fungsi tubuh, dan merupakan hormon

pertumbuhan. Defisiensi Iodium juga mengakibatkan gambaran klinik lain selain

goiter endemik, yang disebut juga Iodeine Deficiency Diseases (IDD).

c. Upaya penanggulangan dan pencegahan gondok endemik

Cara yang telah dilakukan di Indonesia adalah dengan penyuntikan lipiodol

sebagai usaha jangka pendek. Usaha jangka panjang adalah melalui distribusi

4) Anemia Defisiensi Zat Besi (Fe)

a. Pengaruh defisiensi Fe, terutama melalui kondisi gangguan fungsi

hemoglobin. Merupakan alat transportasi yang diperlukan pada banyak

reaksi metabolik tubuh. Defisiensi Fe dapat didiagnosis berdasarkan data

klinik dan data laboratorik yang ditunjang oleh konsumsi pangan.

Gambaran klinik memperlihatkan kondisi anemia.

b. Upaya penanggulangan anemia Fe

Upaya dapat dilakukan dengan beberapa cara, pertama adalah pemberian

suplementasi tablet zat besi. Kedua adalah melalui fortifikasi bahan

makanan dengan zat besi seperti garam dapur, tepung terigu, dan penyedap

masakan. Berikutnya adalah membatasi pembuangan zat besi dari tubuh

yang bersifat patologis. Beberapa jenis penyakit, termasuk penyakit cacing

akan memperbesar pengeluaran zat besi dari tubuh atau menghambat

penyerapan zat besi. Mengatasi penyakit tersebut untuk mencegah

timbulnya anemia (Santoso & Ranti, 2004).

8. Pedoman Umum Gizi Seimbang untuk Keluarga dan Masyarakat

Di dalam Pedoman Umum Gizi Seimbang, penempatan kelompok bahan

makanan adalah berdasarkan jumlah yang digunakan dalam menu sehari-hari.

Kelompok makanan sebagai sumber energi ditempatkan pada dasar karena paling

banyak dikonsumsi., kelompok bahan makanan sumber zat pengatur di tengah,

sedangkan kelompok bahan makanan sumber protein ditempatkan pada bagian

Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) adalah pedoman dasar tentang

gizi seimbang yang disusun sebagai penuntun pada perilaku konsumsi makanan di

masyarakat yang baik dan benar. PUGS digambarkan dalam logo berbentuk

kerucut. Dalam logo tersebut, bahan makanan dikelompokkan berdasarkan tiga

fungsi utama zat gizi yaitu:

1) Sumber energi atau tenaga, yaitu padi-padian atau serealia seperti beras,

jagung, dan gandum; sagu; umbi-umbian seperti singkong dan talas; serta

hasil olahannya seperti tepung, mie, roti, makaroni, havermut, dan bihun.

2) Sumber protein, yaitu sumber protein hewani, seperti daging ayam, telur,

susu dan keju; serta sumber nabati saperti kacang-kacangan berupa kacang

kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tolo; serta

hasil olahannya seperti tempe, tahu, susu kedelai, dan oncom.

3) Sumber zat pengatur berupa sayur dan buah. Sayuran diutamakan yang

berwarna hijau dan kuning jingga, seperti bayam, daun singkong, daun

katuk, kangkung, wortel, dan tomat; serta sayur kacang-kacangan; seperti

kacang panjang, buncis dan kecipir. Buah-buahan diutamakan yang

berwarna kuning jingga, kaya serat dan yang berasa asam, seperti pepaya,

mangga, nenas, nangka masak, jambu biji, apel, sirsak, dan jeruk.

Selain bahan makanan yang dikemukakan diatas, menu sehari-hari juga

menggunakan sumber lemak murni, seperti minyak goreng, margarin, mentega,

PUGS menganjurkan agar 60-75% kebutuhan energi diperoleh dari

karbohidrat (terutama karbohidrat kompleks), 10-15% dari protein, dan 10-25%

dari lemak (Almatsier, 2005).

WHO (1990) dan FAO/WHO (1992) dalam Soekirman (2000) mendorong

negara-negara anggotanya untuk mempromosikan pola makan dan pola hidup yang

sehat dengan pedoman gizi seimbang. Kemudian pada tahun 1995 diterbitkan buku

panduan “13 Pesan Dasar Gizi Seimbang”. Adapun ke-13 pesan tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Makanlah makanan yang beraneka ragam setiap hari. Beberapa jenis

makanan kaya akan zat gizi tertentu, sedang jenis makanan yang lain kaya

akan zat gizi yang lainnya. Dengan makan yang beraneka ragam berarti

kekurangan gizi dari suatu makanan dapat diisi oleh zat gizi dari makanan

lain.

2. Makanlah makanan yang mengandung cukup energi. Energi dibutuhkan

pertama-tama untuk memelihara fungsi dasar tubuh yang disebut

metabolisme basal sebesar 60-70% dari kebutuhan energi total. Selain itu

energi juga diperlukan untuk fungsi tubuh lain seperti mencerna, mengolah

dan menyerap makanan dalam alat pencernaan, serta untuk bergerak,

berjalan, bekerja dan beraktivitas lainnya.

Setiap harinya tubuh memerlukan makanan yang memberikan cukup energi

yang sesuai dengan kebutuhan badan. Untuk menjaga kesehatan diperlukan

adanya keseimbangan antara makanan sumber energi yang kita makan

beraktivitas. Apabila masukan energi lebih kecil dari energi yang keluar,

akan terjadi defisit energi dan berat badan menurun, sebaliknya masukan

energi yang lebih besar dari pengeluaran energi, terjadi surplus energi yang

disimpan dalam bentuk lemak, akibatnya berat badan naik.

3. Untuk sumber energi, upayakan agar separuhnya berasal dari makanan

yang mengandung zat karbohidrat komplek. Disarankan agar setidaknya

separuh dari makanan sumber energi mengandung karbohidrat komplek

karena alasan berikut, makanan sumber karbohidrat komplek mengandung

serat yang penting untuk kelancaran proses pembuangan kotoran dari usus

dan mencegah terjadinya penyakit kanker. Selain itu sumber karbohidrat

komplek terutama yang berasal dari sereal juga mengandung protein,

vitamin B dan Vitamin E.

4. Upayakan agar sumber energi dari minyak dan lemak tidak lebih dari

seperempat dari energi total yang anda butuhkan. Selain dari karbohidrat,

energi juga dihasilkan oleh zat lemak. Tetapi zat lemak tidak hanya penting

untuk menghasilkan energi. Ada beberapa fungsi penting lain dari zat

lemak, antara lain memberi rasa dan aroma, memberikan rasa kenyang,

melindungi organ-organ penting, melindungi tubuh dari suhu yang tidak

normal, pembawa vitamin dan zat gizi lain, merupakan bahan baku dinding

sel, dan sebagainya.

Dari susunan kimianya dikenal lemak yang baik dan lemak tidak baik.

Lemak baik terdiri dari asam lemak tidak jenuh, sedang yang tidak baik

tidak lebih dari 25 persen energi total, penting juga memperhatikan jenis

lemak.

5. Gunakan hanya garam beryodium untuk memasak sehari-hari. Kekurangan

yodium mengakibatkan gangguan yang disebut dengan gangguan akibat

kurang yodium atau GAKY. Pada tingkat kekurangan yodium ringan,

GAKY dapat menghambat perkembangan kecerdasan anak. Cara yang

paling sederhana dan murah mencegah kekurangan zat yodium adalah

dengan menggunakan garam beryodium.

6. Makanlah banyak makanan yang kaya akan zat besi. Zat besi terdapat

dalam banyak makanan yang berasal dari hewan seperti daging, hati,

jeroan, kuning telur, ikan, kacang-kacangan dan beberapa jenis sayuran

mengandung banyak zat besi, tetapi pada umumnya kurang dapat diserap

oleh usus. Sumber zat besi dari hewani lebih mudah diserap dan

dimanfaatkan oleh darah.

7. Berikan hanya air susu ibu untuk bayi sampai usia 4 bulan. ASI adalah

satu-satunya makanan yang lengkap mengandung zat gizi yang dibutuhkan

oleh bayi, khususnya sampai usia 4 bulan. Selain mengandung semua zat

yang dibutuhkan pertumbuhan dan perkembangan bayi, ASI juga

mengandung zat kekebalan atau antibodi yang melindungi anak dari infeksi

terutama diare dan ISPA.

8. Biasakan makan pagi setiap hari. Penelitian gizi anak SD di Bogor dan

Jakarta tahun 1998, 90 persen anak SD menjawab “ya” atas pertanyaan