HAMIL DI PUSKESMAS CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Kesehatan Masyarakat

SKRIPSI

Oleh: Farida Hidayati NIM : 107101003200

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

ii Skripsi, November 2011

Farida Hidayati, NIM: 107101003200

Hubungan antara Pola Konsumsi, Penyakit Infeksi, dan Pantang Makanan terhadap Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011

xxiii +116 halaman+ 3 bagan+ 19 tabel+ 6 lampiran ABSTRAK

Menurut WHO (2005), ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronis (KEK) akan meningkatkan kesakitan maternal, terutama pada trimester ketiga (bulan 7-9) dan meningkatkan risiko melahirkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola konsumsi, penyakit Infeksi, dan pantang makanan terhadap risiko KEK pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Sampel penelitian ini adalah ibu hamil yang melakukan kunjungan ke Puskesmas Ciputat sebanyak 108 ibu hamil. Uji statistik yang digunakan adalah uji Chi-Square yaitu uji hipotesis beda dua proporsi.

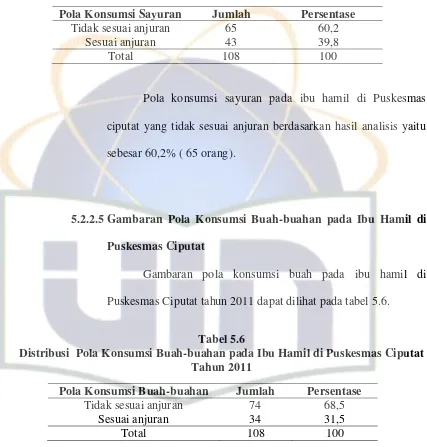

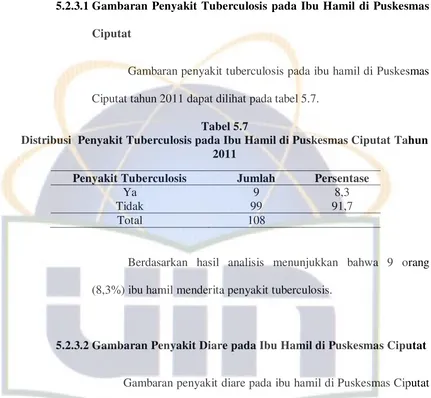

Dari 108 responden, ibu hamil yang mengalami risiko KEK pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat yaitu sebesar 40,4%. Pola konsumsi makanan pokok ibu hamil yang sesuai anjuran sebesar 42,6%, lauk hewani 46,3%, lauk nabati 67,6%, sayuran sebesar 39,8%, dan pola konsumsi buah sebesar 31,5%. Ibu hamil yang menderita penyakit tuberculosis ada 8,3%, penyakit diare 32,4%. Sebagian besar ibu hamil memiliki pantang makanan selama kehamilan yaitu sebesar 30,6%. Dari hasil analisis bivariat diperoleh variabel yang berhubungan dengan risiko KEK pada ibu hamil adalah pola konsumsi makanan pokok, lauk hewani , lauk nabati, dan pantang makanan, sedangkan variabel pola konsumsi sayuran, konsumsi buah, penyakit tuberculosis, dan penyakit diare tidak berhubungan dengan risiko KEK pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat.

Untuk penanggulangan risiko KEK pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat, disarankan sebaiknya pada pemeriksaan antenatal untuk menambah satu kegiatan pelayanan yaitu pengukuran LILA pada setiap ibu hamil terutama pada trimester awal, sehingga dapat mendeteksi secara dini adanya risiko KEK, penyuluhan dan konseling gizi untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil perlu dilakukan, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tinggi energi bagi ibu hamil harus ditingkatkan.

iii Undergraduated Thesis, November, 2011 Farida Hidayati, NIM: 1071010032000

A Relation of Consumption Habit, Infection Disease, and Food Taboo with Risk of Chronic Energy Deficiency (CED) on Pregnant in Public Health Center of Ciputat Tangerang Selatan City at 2011

xxiii + 116 pages + 3 charts + 19 tables + 6 attachments

ABSTRACT

Based on WHO (2005), pregnant with risk of CED will increase maternal pain,especially on third trimester and increase risk of low birth weight babies. This study aims to determine a relation of consumption habit, infection disease, and food taboos with risk of chronic energy deficiency (CED) on pregnant in Public Health Center of Ciputat at 2011. This study uses a quantitative approach with a cross sectional study design. Samples are pregnant who visit to Public Health Center of Ciputat 108 pregnant. The statistical test used was the Chi-Square test that is two different hypothesis test proportions.

Of the 108 respondents, pregnant are at risk of CED in pregnant in Public Health Center of Ciputat that of 40.4%. Consumption habits of staple food which appropriate with suggestion 42,6%, consumption habit of animal side dish 46,3%, consumption habit of vegetable side dish 67,6%, vegetable 39,8%, and fruit 31,5%. Pregnant who suffer tuberculosis disease 8,3% and diarrhea disease 32,4%. Most pregnant have food taboo during pregnancy 30,6%. From the results obtained by bivariate analysis of variables associated with risk of CED in pregnant is consumption habit of staple food, consumption of animal side dish, consumption of vegetable side dish, and food taboo, whereas other variables is consumption habit of vegetable, consumption habit of fruit, tuberculosis disease, and diarrhea disease not associated with risk of CED in pregnant at Public Health of Ciputat .

To overcome CED in pregnant, should on antenatal examination to add one service activities is measured upper arm circumference in every pregnant who visit Public Health Center, especially on first trimester because this way easy, cheap and not have special expertise, so that can early detection risk of CED. Nutrition counseling to increase knowledge about important of balance nutrition for pregnant need held. PMT Giving high energy for pregnant can also be enhanced.

vi DATA PRIBADI

Nama : Farida Hidayati

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Mei 1989

Alamat : Pamulang Indah MA Jl.Heligenia D12/28 RT.05/011

Agama : Islam

No.Kontak : 08569809005

E-mail : hidayati.farida@ymail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Islam Al-Ghifary : 1994 - 1995 SDN Pondok Cabe Udik 1 : 1995 - 2001 SMP Negeri 1 Pamulang : 2001 - 2004 SMA Negeri 1 Pamulang : 2004 - 2007 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2007 – sekarang

vii

Yang diperlukan untuk menggapai mimpi adalah cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang 1000x lebih keras dari baja dan hati yang akan

bekerja keras dari biasanya (5cm).

Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang ku sayang dan menyayangiku Terima kasih mama, bapak, mbak

viii Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah

Subhanallahuwata’ala , penggenggam langit dan bumi, pemberi hidayah, sumber segala ilmu dan pemilik kebenaran, yang karena keridhoan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW atas cintanya menuntun jalan kehidupan bagi umatnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi, terutama kepada :

1. Tidak ada nama yang paling kusebut dalam do’a-do’a di setiap shalat-ku selain teruntuk orangtua no.1 se-dunia dan tidak ada cita-cita yang paling aku perjuangkan selain cita-cita besar-ku yaitu membuatmu bahagia...Makasih mama, bapak atas do’a, kasih sayang dan motivasi yang tiada henti.

2. Kakaku terbaik se-dunia mbak Evy, mbak wati serta dek kybul yang tidak pernah bosan untuk memberikan energi semangat untukku (aku sayang kalian ^_^).

ix penulisan skripsi ini selesai.

5. Ibu Catur Rosidati, MKM selaku Pembimbing 1, terimakasih atas segala bimbingan, waktu dan fikiran yang ibu berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Febriati, M.Si selaku dosen Penanggung Jawab Peminatan Gizi, terima kasih atas saran-sarannya yang sangat bermanfaat bagi penulis.

7. Seluruh dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah banyak memberikan pelajaran berharga kepada penulis selama perkuliahan.

8. Ibu Wilda Welis, SP., M.Kes sebagai penguji sidang skripsi, terima kasih atas masukannya.

9. Bpk. Dr. Abdillah Assegaf selaku kepala Puskesmas Ciputat.

10. Bpk. Purwo, terima kasih atas kemudahan perizinan penelitian, semoga Allah membalas kebaikan bapak.

11. Semua bidan-bidan yang bertugas di poli KIA (especially Bidan Oby, maaf sudah banyak merepotkan selama penelitian).

12. Keluarga kedua yang selalu menjadikan hari-hari berwarna di perjalanan kuliahku, ”GeeR” (Karbella Kuantanades Hasty, Melli Wulandari, Hafifatul Auliya Rahmy, Lisa Ellizabet Aula) Allah begitu berbaik hati untuk mempertemukanku dengan kalian yang HEBAT... Luv U Coz Allah .

x Persaudaraan kita karena Allah, thank’s Sist ).

15. Partner penelitianku Winda chacha, makasih banyak atas kerjasamanya selama penelitian.

16. Teman-teman GIZI 2007, thank’s for all friend.

17. Saudara-saudariku di KOMDA FKIK, terima kasih atas manisnya ukhuwah yang terlalu singkat ini.

18. Teman-teman seperjuangan kesmas 2007 yang selalu semangat untuk berjuang. Skripsi masih jauh dari sempurna maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Ciputat, November 2011

xi LEMBAR PERNYATAAN... ABSTRAK... ABSTRACT... PERNYATAAN PERSETUJUAN... LEMBAR PENGESAHAN... DAFTAR RIWAYAT HIDUP... LEMBAR PERSEMBAHAN... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR BAGAN... DAFTAR LAMPIRAN...

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ... 1.2 Rumusan Masalah... 1.3 Pertanyaan Penelitian... 1.4 Tujuan... 1.4.1 Tujuan Umum... 1.4.2 Tujuan Khusus...

xii

1.5.2 Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat... 1.5.3 Bagi Peneliti... 1.6 Ruang Lingkup...

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil... 2.2 Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA)... 2.2.1 Tujuan Pengukuran LILA... 2.2.2 Ambang Batas LILA ... 2.2.3 Cara Mengukur LILA... 2.2.4 Tindak Lanjut Pengukuran LILA... 2.2.5 Tindakan yang Dilakukan pada Wanita Usia Subur

(WUS) dengan Ukuran LILA Kurang dari 23,5 cm... 2.2.5.1 Upaya dari Masyarakat... 2.2.5.2 Upaya Petugas Lapangan... 2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Ibu Hamil.... 2.3.1 Pola Konsumsi... 2.3.1.1 Anjuran Makan Ibu Hamil... 2.3.2 Penyakit Infeksi...

xiii

2.3.3.2 Jumlah Anggota Keluarga... 2.3.3.3 Pendidikan... 2.3.3.4 Pantang Makanan... 2.4 Pengukuran Pola Konsumsi... 2.4.1 Pengertian Food Frequency (Frekuensi Makanan).... 2.4.2 Prinsip Food Frequency (Frekuensi Makanan)... 2.5 Kerangka Teori...

BAB III. KERANGKA KONSEP, DEFINISI OPERASIONAL, DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konsep... 3.2 Definisi Operasional... 3.3 Hipotesis...

BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian………..…………... 4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian……….. 4.3 Popolasi dan Sampel………

4.3.1 Populasi………

4.3.2 Sampel……….

xiv

umpulan Data………..

4.6 Pengolahan Data………. 4.7 Analisis Data………... 4.7.1 Analisis Univariat……….. 4.7.2 Analisis Bivariat………..

BAB V. HASIL

5.1 Gambaran Umum Puskesmas Ciputat……… 5.2 Analisis Univariat……….

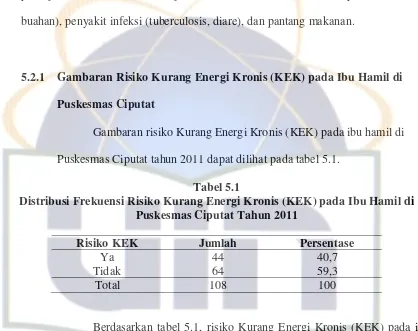

5.2.1 Gambaran Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat………..

5.2.2 Gambaran Pola Konsumsi pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat ………...

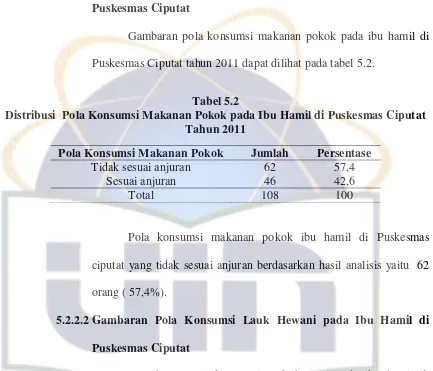

5.2.2.1 Gambaran Pola Konsumsi Makanan Pokok pada ibu Hamil di Puskesmas Ciputat ……... 5.2.2.2 Gambaran Pola Konsumsi Lauk Hewani pada

ibu Hamil di Puskesmas Ciputat ………..

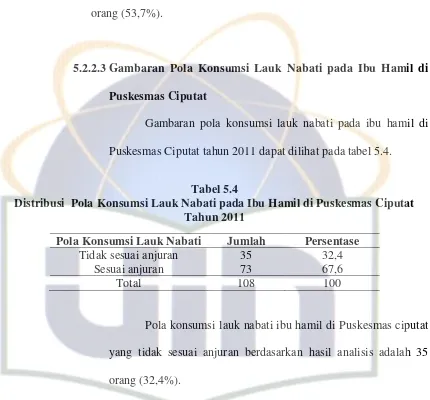

5.2.2.3 Gambaran Pola Konsumsi Lauk Nabati pada ibu Hamil di Puskesmas Ciputat ………..

5.2.2.4 Gambaran Pola Konsumsi Sayuran pada ibu Hamil di Puskesmas Ciputat ………....

66 70 70 70

72 73

73

74

74

74

75

xv

5.2.3 Gambaran Penyakit Infeksi pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat ………...

5.2.3.1 Gammbaran Penyakit Tuberculosis pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat ………....

5.2.3.2 Gambaran Penyakit Diare pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat ……….……..

5.2.4 Gambaran Pantang Makanan pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat ………...

5.3 Analisis Bivariat………... 5.3.1 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK)

berdasarkan Pola Konsumsi pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat………

5.3.1.1 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Pola Konsumsi Makanan Pokok pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat……..…

5.3.1.2 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Pola Konsumsi Lauk Hewani pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat……….. 5.3.1.3 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK)

berdasarkan Pola Konsumsi Lauk Nabati pada 77

77

77

78 78

79

79

xvi

berdasarkan Pola Konsumsi Sayuran pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat………….……… 5.3.1.5 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK)

berdasarkan Pola Konsumsi Buah pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat……….…………

5.3.2 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Penyakit Infeksi pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat………

5.3.2.1 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Penyakit Tuberculosis pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat………….………

5.3.2.2 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Penyakit Diare pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat………

5.3.3 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Pantang Makanan pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat………

BAB VI. PEMBAHASAN

6.1 Keterbatasan Penelitian………

82

83

85

85

86

87

xvii

6.3 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Pola Konsumsi pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat……….

6.3.1 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Pola Konsumsi Makanan Pokok pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat……..………... 6.3.2 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK)

berdasarkan Pola Konsumsi Lauk Hewani pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat………...

6.3.3 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Pola Konsumsi Lauk Nabati pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat…………..………. 6.3.4 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK)

berdasarkan Pola Konsumsi Sayuran pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat………….……….

6.3.5 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Pola Konsumsi Buah pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat……….………. 6.4 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan

Penyakit Infeksi pada Ibu Hamil di Puskesmas 92

92

95

97

99

xviii

berdasarkan Penyakit Tuberculosis pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat………….………. 6.4.2 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK)

berdasarkan Penyakit Diare pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat………..………

6.5 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Pantang Makanan pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat……….

BAB VII. SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan……… 7.2 Saran ……….

DAFTAR PUSTAKA……….

LAMPIRAN

103

105

107

110 110

xix

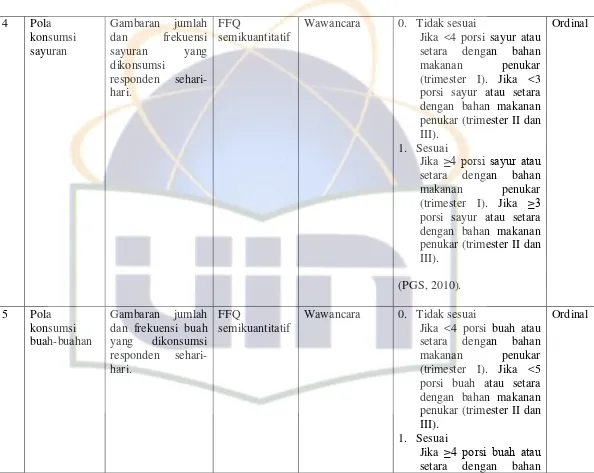

2.1 Anjuran Makan Ibu Hamil……….. 3.1 Definisi Operasional……… 5.1 Distribusi Frekuensi Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu

Hamil di Puskesmas Ciputat Tahun 2011………

5.2 Distribusi Pola Konsumsi Makanan Pokok pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat Tahun 2011………...……… 5.3 Distribusi Pola Konsumsi Lauk Hewani pada Ibu Hamil di Puskesmas

Ciputat Tahun 2011………..…...………

5.4 Distribusi Pola Konsumsi Lauk Nabati pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat Tahun 2011………..…...………

5.5 Distribusi Pola Konsumsi Sayuran pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat Tahun 2011………..…...………

5.6 Distribusi Pola Konsumsi Buah pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat Tahun 2011………...………...…

5.7 Distribusi Penyakit Tuberculosis pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat Tahun 2011………..………...……… 5.8 Distribusi Penyakit Diare pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat Tahun

2011………...………..

5.9 Distribusi Pantang Makanan pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat Tahun 2011………...………..

27 58

73

74

74

75

76

76

77

77

xx

Ciputat Tahun 2011……..………...

5.11 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Pola Konsumsi Lauk Hewani pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat Tahun 2011……….……….

5.12 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Pola Konsumsi Lauk Nabati pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat Tahun 2011…………..………..

5.13 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Pola Konsumsi Sayuran pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat Tahun 2011……….…………

5.14 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Pola Konsumsi Buah pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat Tahun 2011……….……….……….

5.15 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Penyakit Tuberculosis pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat Tahun 2011………..………….……….

5.16 Analisis Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) berdasarkan Penyakit Diare pada Ibu Hamil di Puskesmas Ciputat Tahun 2011……….………..………

79

80

81

82

84

85

xxi

xxii

2.1 Skema Tindak Lanjut Pengukuran LILA………

2.2 Kerangka Teori………...

3.1 Kerangka Konsep………

xxiii

Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian di Puskesmas Ciputat

Lampiran 2. Pemberian izin Penelitian dari Dinkes Kota Tangerang Selatan

Lampiran 3. Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian dari Puskesmas Ciputat

Lampiran 4. Output Analisis Univariat

Lampiran 5. Output Analisis Bivariat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Status gizi masyarakat yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan kesehatan dan tidak terpisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal ini tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari umur harapan hidup, tingkat melek huruf dan pendapatan per kapita. IPM yang rendah antara lain dipengaruhi oleh status gizi dan kesehatan yang berdampak pada tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu (Kementerian Kesehatan, 2010). Salah satu langkah yang telah diambil pemerintah untuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) adalah dengan upaya penanggulangan Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil yang merupakan salah satu cara untuk mencegah BBLR (Depkes RI, 1995).

Kecukupan gizi sangat diperlukan oleh setiap individu sejak janin yang masih dalam kandungan, bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai usia lanjut. Ibu atau calon ibu merupakan kelompok rawan, karena membutuhkan gizi yang cukup sehingga harus dijaga status gizi dan kesehatannya, agar dapat melahirkan bayi yang sehat (Depkes RI, 2003).

sedangkan angka kematian balita adalah 44 per 1000 kelahiran hidup, dan AKI melahirkan di Indonesia adalah 228 per 100.000 bayi kelahiran hidup. Diharapkan pada 2015 angka kematian bayi turun menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita turun menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup. Pencapaian pada 2015 merupakan target komitmen global Tujuan Pembangunan Milenium (UNICEF, 2010).

Ibu hamil merupakan salah satu kelompok sasaran yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penerapan pedoman umum gizi seimbang (PUGS) selain ibu menyusui. Hal ini didasarkan pada jenis masalah gizi yang dijumpai pada ibu hamil dan menyusui serta dampak negatif yang ditimbulkan karena status gizi yang buruk pada ibu hamil dan menyusui tidak hanya mengenai diri yang bersangkutan, tetapi juga pada perkembangan janin yang akan dilahirkan serta perkembangan dan pertumbuhan anak dikemudian hari (Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, 2000). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa status gizi ibu tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap status kesehatan dan risiko kematian dirinya, tetapi juga terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan janin yang dikandungnya dan lebih jauh lagi terhadap pertumbuhan janin tersebut sampai usia dewasa (Achadi, E. L, 2007).

kemungkinan akan terjadi gangguan dalam kehamilan, baik terhadap ibu maupun janin yang dikandungnya (Huliana, 2001 dalam Paath, E.F, et.al, 2004).

Menurut Klein, Susan, et.al (2009), masukan gizi yang buruk khususnya saat hamil dapat menyebabkan kelelahan, lemas, kesulitan melawan infeksi, masalah kesehatan serius lainnya, keguguran atau bayi tidak bisa tumbuh dengan baik (kecil) atau cacat lahir, serta meningkatkan peluang pada bayi dan ibu meninggal saat atau sesudah kelahiran. Kebutuhan gizi ibu hamil dapat terpenuhi apabila ibu mengkonsumsi makanan yang beranekaragam termasuk buah segar dan sayuran berwarna. Dengan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh zat gizi dari makanan lainnya. Makanan yang beranekaragam memberikan manfaat yang besar terhadap kesehatan ibu hamil, karena makin beragam yang dikonsumsi, makin baik mutu makanannya (Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, 2000).

Menurut Depkes RI (1994), ibu hamil yang berisiko KEK adalah ibu hamil yang mempunyai ukuran lingkar lengan atas (LILA) <23,5 cm, pengukuran LILA adalah suatu cara untuk mengetahui risiko KEK wanita usia subur (WUS) termasuk ibu hamil. Ibu hamil dengan risiko KEK kemungkinan akan mengalami kesulitan pada saat persalinan, perdarahan, dan berpeluang untuk melahirkan bayi dengan BBLR yang akhirnya menyebabkan kematian pada ibu atau bayi (Depkes RI, 1996). BBLR akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, perkembangan intelektual serta produktivitas dikemudian hari, selain itu dampak pada ibu hamil itu sendiri adalah akan mudah terkena penyakit dan resiko kematian (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 prevalensi risiko KEK pada WUS termasuk ibu hamil sebesar 13,6%. Dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 1999 menunjukkan ibu hamil yang mengalami risiko KEK 27,6%, sedangkan laporan surkesnas 2002 menunjukkan 34% ibu hamil termasuk ke dalam risiko KEK, dan berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2000-2005 ibu hamil yang menderita KEK sebesar 15,49%. Dalam Riskesdas 2007, salah satu provinsi yang mempunyai prevalensi diatas 10% adalah Provinsi Banten yaitu sebesar 12,6%.

Sedangkan untuk angka kematian bayi 2,76 per 1000 kelahiran hidup dan jumlah kematian neonatal tahun 2010 sebanyak 54 bayi dan penyebab terbanyak yaitu BBLR sebesar 46%. Meskipun untuk angka kematian masih jauh di bawah angka kematian nasional, namun sebagai daerah perkotaan dimana berbagai sarana telah tersedia, kualitas pelayanan kesehatan tentu saja harus lebih baik, sehingga bisa menekan jumlah kematian, terutama kematian ibu dan bayi (Dinas kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2010).

orang dari 25 ibu hamil, bulan Maret 6 orang dari 27 ibu hamil dan bulan April meningkat menjadi 13 orang dari 31 ibu hamil.

Menurut Depkes (1995), penyebab langsung KEK pada ibu hamil yaitu pola konsumsi dan penyakit infeksi, Sedangkan menurut Worthington (1985) dalam Soetjiningsih (1995) faktor yang mempengaruhi status gizi ibu hamil adalah pola konsumsi, faktor biologi yang termasuk didalamnya penyakit infeksi, dan factor sosio-ekonomi.

Menurut penelitian Azma di Kota Sukabumi (2003) pola konsumsi makan lauk nabati mempunyai hubungan bermakna dengan ibu hamil risiko KEK. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Saraswati di Kota Sukabumi (2005) dan penelitian Albugis di Depok Jawa Barat (2008) menunjukkan bahwa pola konsumsi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap ibu hamil KEK. Berdasarkan penelitian Surasih di Kabupaten Banjarnegara (2005), pola konsumsi dan pantang makanan mempunyai hubungan bermakna dengan ibu hamil risiko KEK.

mengetahui hubungan pola konsumsi, penyakit infeksi dan pantang makanan terhadap risiko KEK pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011.

1.2 Rumusan Masalah

Ibu hamil yang menderita gizi kurang, terutama Kurang Energi Kronis (KEK) berisiko akan mengalami kesulitan pada saat persalinan, perdarahan, dan berpeluang untuk melahirkan bayi dengan BBLR yang akhirnya menyebabkan kematian pada ibu atau bayi (Depkes RI, 1996). Pemeliharaan kehamilan dimulai dari perencanaan menu yang benar, kebutuhan gizi ibu hamil dapat terpenuhi apabila ibu mengkonsumsi makanan yang beranekaragam (Direktorat Gizi Masyarakat, 2000). Tetapi, pada kenyataannya di beberapa negara berkembang umumnya ditemukan larangan atau pantangan tertentu bagi makanan ibu hamil yang akan mengakibatkan semakin kecil peluang ibu untuk mengkonsumsi makan yang beragam. Dengan demikian penyakit kekurangan gizi akan mudah timbul (Suhardjo, 1989).

Dari prevalensi KEK ibu hamil di Puskesmas Ciputat yang sudah termasuk ke dalam kemungkinan rawan pangan yaitu sebesar 6,68% dan berdasarkan hasil studi pendahuluan yang didapatkan 60% ibu termasuk kedalam risiko KEK, 80% pola konsumsi ibu tidak sesuai dengan anjuran makan menurut Depkes RI serta 40% ada makanan pantang selama kehamilan, maka peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan pola konsumsi, penyakit infeksi dan pantang makanan terhadap risiko KEK pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana gambaran risiko kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011?

2. Bagaimana gambaran pola konsumsi (makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, buah-buahan) ibu hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011?

3. Bagaimana gambaran penyakit infeksi (tuberculosis, diare) pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011?

4. Bagaimana gambaran pantang makanan pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011?

6. Apakah ada hubungan antara penyakit infeksi (tuberculosis, diare) dengan risiko KEK pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011? 7. Apakah ada hubungan antara pantang makanan dengan risiko KEK pada ibu

hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011?

1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara pola konsumsi, penyakit infeksi dan pantang makanan dengan risiko kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Diketahuinya gambaran risiko KEK pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011.

2. Diketahuinya gambaran pola konsumsi (makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, buah-buahan) pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011.

3. Diketahuinya gambaran penyakit infeksi (tuberculosis, diare) pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011.

4. Diketahuinya gambaran pantang makanan pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011.

6. Diketahuinya hubungan antara penyakit infeksi (tuberculosis, diare) dengan risiko KEK pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011.

7. Diketahuinya hubungan antara pantang makanan dengan risiko KEK pada ibu hamil di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011.

1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Bagi Puskesmas

Memberikan informasi kepada pihak Puskesmas tentang keterkaitan antara pola konsumsi, penyakit infeksi dan pantang makanan dengan risiko KEK pada ibu hamil. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan program gizi di wilayah Puskesmas khususnya program untuk ibu hamil.

1.4.2 Bagi PSKM

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan digunakan untuk mengembangkan keilmuan khususnya sebagai bahan untuk memperluas hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya.

1.4.3 Bagi Peneliti

1.5 Ruang Lingkup

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil

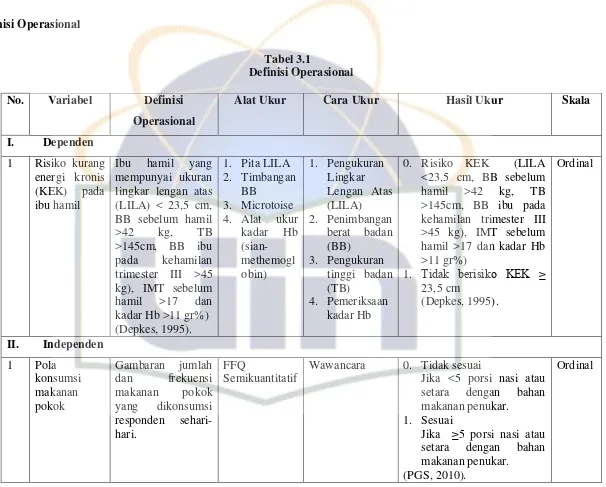

Menurut Depkes (1995), ibu hamil yang berisiko KEK adalah ibu hamil yang mempunyai ukuran LILA <23,5 cm, sedangkan ibu KEK adalah ibu yang mempunyai ukuran LILA <23,5 cm dan dengan beberapa kriteria sebagai berikut: a) Berat badan ibu sebelum hamil <42 kg

b) Tinggi badan ibu <145 cm

c) Berat badan ibu pada kehamilan trimester III <45 kg d) IMT sebelum hamil <17,00

e) Ibu menderita anemia (Hb <11 gr%)

Menurut WHO (2005), ibu hamil dengan risiko KEK akan meningkatkan kemungkinan kesakitan maternal, terutama pada trimester ketiga (bulan 7-9) dan meningkatkan risiko melahirkan BBLR. Ibu hamil dengan risiko KEK kemungkinan akan mengalami kesulitan pada saat persalinan, perdarahan, dan berpeluang untuk melahirkan bayi dengan BBLR yang akhirnya menyebabkan kematian pada ibu atau bayi (Depkes RI, 1995).

kurang baik ini berlanjut dari status gizi pada masa bayi, balita, masa remaja, dan calon ibu sebagai generasi selanjutnya (Berg, A, 1986). Data menunjukkan bahwa sepertiga (35,65%) wanita usia subur (WUS) KEK. Masalah ini akan menghambat pertumbuhan janin sehingga akan menimbulkan risiko BBLR (Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, 2000).

Ibu hamil KEK mempunyai risiko kesakitan yang lebih besar, terutama pada trimester ketiga kehamilan, akibatnya mempunyai risiko lebih besar untuk melahirkan BBLR. Selain itu ibu hamil KEK yang telah melalui masa persalinan dengan selamat, akan mengalami masa pascasalin yang sulit karena lemah dan mudah mengalami gangguan kesehatan. Hal ini akan mempengaruhi produksi ASI dan menurunkan kemampuan merawat anak serta dirinya sendiri (Depkes RI, 1995).

Menurut Guthrie (1995) dalam Hapni (2004), ibu hamil yang menderita KEK dapat terjadi karena jumlah makanan yang dikonsumsi tidak cukup, atau penggunaan zat gizi dalam tubuh tidak optimal, atau kedua-duanya. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah sel darah dalam tubuh, sehingga suplai darah dan zat-zat gizi yang diberikan ke janin berkurang, maka pertumbuhan janin akan terhambat dan bayi yang dilahirkan akan BBLR.

LILA normal. Demikian juga dengan penelitian Susanto (2006) dalam Khasanah (2010) di Biak mengatakan bahwa ibu hamil dengan risiko KEK berpeluang melahirkan bayi BBLR sebanyak 7 kali dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak berisiko KEK. Berdasarkan penelitian Saraswati, dkk. di Jawa Barat (1998) menunjukkan bahwa ibu hamil dengan KEK pada batas 23 cm mempunyai risiko 2,0087 kali untuk melahirkan BBLR dibandingkan dengan ibu yang mempunyai LILA lebih dari 23 cm.

2.2 Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA)

Menurut Depkes RI (1994), pengukuran lingkar lengan atas (LILA) adalah suatu cara untuk mengetahui risiko kurang energi kronis (KEK) wanita usia subur (WUS), pengukuran LILA dilakukan sebagai tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap ibu hamil KEK. Wanita usia subur adalah wanita usia 15-45 tahun yang terdiri dari remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan pasangan usia subur (PUS).

Penggunaan LILA cukup representatif, ukuran LILA ibu hamil terkait erat dengan indeks massa tubuh (IMT) ibu hamil. Semakin tinggi LILA ibu hamil diikuti pula dengan semakin tinggi IMT ibu. Penggunaan LILA telah digunakan di banyak negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia, pengukuran LILA sebagai indikator risiko KEK telah sering digunakan dalam penelitian. Selain murah, mudah, cepat dan praktis untuk penggunaan di lapangan, LILA cukup representatif dalam menentukkan status gizi ibu hamil terutama berkaitan dengan risiko KEK (Hardinsyah, 1999 dalam Marlenywati 2010). Menurut Gibson (2005) dalam Mulyaningrum (2009), pengukuran mid-upper-arm circumference (MUAC) atau yang lebih dikenal dengan LILA dapat melihat perubahan secara pararel dalam massa otot sehingga bermanfaat untuk mendiagnosis kekurangan gizi.

Pada penelitian di India didapatkan hasil yaitu besar LILA relatif stabil atau hanya sedikit perubahan selama masa hamil, dan pengukurannya independen terhadap umur kehamilan. Oleh sebab itu, LILA hanya dapat digunakan untuk penapisan (screening). Screening bermanfaat dalam program gizi dan kesehatan misalnya dalam menentukan wanita hamil yang perlu mendapatkan PMT (pemberian makanan tambahan) atau membutuhkan penyuluhan, pengobatan atau lainnya selama periode kehamilan, namun tidak disarankan untuk digunakan dalam mengevaluasi hasil intervensi (Shah, 2001 dalam Khasanah 2010).

2.2.1 Tujuan Pengukuran LILA

sektoral. Adapun tujuan pengukuran LILA menurut Depkes RI (1994) adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui risiko KEK WUS, baik ibu hamil maupun calon ibu, untuk menapis wanita yang mempunyai risiko melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR).

b. Meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat agar lebih berperan dalam pencegahan dan penanggulangan KEK.

c. Mengembangkan gagasan baru di kalangan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

d. Meningkatkan peran petugas lintas sektoral dalam upaya perbaikan gizi WUS yang menderita KEK.

e. Mengarahkan pelayanan kesehatan pada kelompok sasaran WUS yang menderita KEK.

2.2.2 Ambang Batas LILA

2.2.3 Cara Mengukur LILA

Pengukuran LILA dilakukan melalui urutan yang telah ditetapkan. Ada tujuh urutan pengukuran LILA menurut Supariasa (2002), yaitu:

1) Tetapkan posisi bahu dan siku 2) Letakkan pita antara bahu dan siku 3) Tentukan titik tengah lengan

4) Lingkarkan pita LILA pada tengah lengan 5) Pita jangan terlalu ketat

6) Pita jangan terlalu longgar

7) Cara pembacaan skala yang benar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran LILA adalah pengukuran dilakukan di bagian tengah antara bahu dan siku lengan kiri. Lengan harus dalam posisi bebas, lengan baju dan otot lengan dalam keadaan tidak tegang atau kencang. Alat pengukur dalam keadaan baik dalam arti tidak kusut atau sudah dilipat-lipat sehingga permukaannya tidak rata.

2.2.4 Tindak Lanjut Pengukuran LILA

(Depkes RI, 1994). Skema tindak lanjut pengukuran LILA dapat dilihat pada bagan 2.1

Bagan 2.1

Skema Tindak Lanjut Pengukuran LILA

Sumber: Depkes RI, 1994.

PENGUKURAN LILA WANITA USIA SUBUR (WUS)

Kelompok Masyarakat

Posyandu Polindes/ Pustu

Perusahaan Dasa

wisma

Lain-lain

<23,5 cm Risiko KEK

≥23,5 cm Bukan Risiko KEK

Anjuran:

a. Makan cukup dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang

b. Hidup sehat c. Tunda kehamilan

d. Bila hamil segera dirujuk sedini mungkin

e. Diberi penyuluhan dan melaksankan anjuran.

Anjuran:

a. Pertahankan kondisi kesehatan b. Bila hamil, periksa kehamilan

2.2.5 Tindakan yang Dilakukan pada Wanita usia Subur (WUS) dengan Ukuran LILA Kurang dari 23,5 cm

2.2.5.1 Upaya dari Masyarakat

Upaya masyarakat dapat diwujudkan melalui upaya perorangan/keluarga maupun upaya kelompok. Upaya tersebut antara lain:

1. Memberikan penyuluhan dan melaksanakan nasihat/anjuran bagi WUS/remaja/PUS

a. Tambah makan

Setiap kali makan satu piring lebih banyak dari biasa dengan memperhatikan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS). b. Istirahat lebih banyak

Untuk meningkatkan berat badan sebaiknya istirahat siang sedikitnya dua jam dalam sehari atau mengurangi kegiatan fisik yang melelahkan.

c. Mengikuti KB

- Sebaiknya ibu yang baru melahirkan segera menjadi peserta KB, agar kondisi ibu dapat dipulihkan kembali - Pendewasaan usia perkawinan pada remaja

- PUS yang baru menikah agar menunda kehamilan. d. Mencegah penyakit,antara lain:

- Cacingan, dengan kebersihan rumah/lingkungan dan memakai alas kaki

- Diare, dengan kebersihan makanan dan lingkungan.

2. Memberikan penyuluhan dan melaksanakan nasihat/anjuran bagi ibu hamil/ibu menyusui

a. Tambah makan

Setiap kali makan 1 piring lebih banyak dari biasa dengan memperhatikan PUGS.

b. Istirahat lebih banyak

Ibu hamil sebaiknya menghemat tenaga dengan cara istirahat siang hari sedikitnya 2 jam sehari atau mengurangi kegiatan yang melelahkan.

c. Minum tablet besi/tablet tambah darah d. Periksa kehamilan secara teratur e. Ikut KB segera setelah melahirkan

3. Pembagian makanan dalam keluarga diprioritaskan bagi ibu dan anak

4. Pemberian makanan tambahan pemulihan

2.2.5.2 Upaya Petugas Lapangan

1. Penyuluhan sesuai potensi/kondisi spesifik daerah

2. Pencegahan dan penanggulangan sesuai bidang tugas masing-masing, antara lain:

a. Pemberian tablet besi b. Pelayanan kontrasepsi c. Pemeriksaan kehamilan d. PMT pemulihan

e. Pencegahan atau pengobatan penyakit f. Penganekaragaman konsumsi pangan g. Usaha peningkatan pendapatan keluarga.

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Ibu Hamil

Menurut Depkes (1995), penyebab langsung KEK pada ibu hamil yaitu pola konsumsi dan penyakit infeksi, Sedangkan menurut Worthington (1985) dalam Soetjiningsih (1995) faktor yang mempengaruhi status gizi ibu hamil adalah pola konsumsi, faktor biologi yang termasuk didalamnya penyakit infeksi, dan faktor sosio-ekonomi.

2.3.1 Pola Konsumsi

pangan masyarakat (Baliwati, dkk, 2004). Sedangkan menurut Santoso, dkk (2004) pola konsumsi adalah berbagai informasi yang memberi gambaran mengenai macam dan jumlah bahan makanan yang dimakan tiap hari oleh suatu orang dan merupakan ciri khas untuk suatu kelompok masyarakat tertentu yang dipengaruhi oleh kebiasaan, kesenangan, budaya, agama, ekonomi, lingkungan alam, dsb. Pola konsumsi dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu pangan pokok, lauk pauk, sayur dan buah-buahan.

Pola konsumsi pangan pokok merupakan susunan beragam pangan pokok (sumber karbohidrat) yang biasa dikonsumsi penduduk (Suhardjo, 1989). Menilai status gizi seseorang dapat melalui pola konsumsi yang ada, pola konsumsi seseorang tidak lepas dari kebiasaan makan yang dilakukannya. Kebiasaan makan seringkali merupakan suatu pola yang berulang atau bagian dari rangkaian panjang kebiasaan hidup secara keseluruhan yang dapat diukur dengan pola konsumsi pangan (Hardinsyah, 1989 dalam Desmawita 2002). Pola konsumsi adalah jenis frekuensi beragam pangan yang biasa dikonsumsi, biasanya berkembang dari pangan setempat atau dari pangan yang telah ditanam di tempat tersebut untuk jangka waktu yang panjang (Suhardjo, 1989).

gizi. Penganekaragaman konsumsi pangan selama ini sering diartikan terlalu sederhana, berupa penganekaragaman konsumsi pangan pokok, terutama pangan non beras. Penganekaragaman konsumsi pangan seharusnya mengkonsumsi aneka ragam pangan dari berbagai kelompok pangan baik pangan pokok, lauk-pauk, sayuran maupun buah dalam jumlah yang cukup. Tujuan utama penganekaragaman konsumsi pangan adalah untuk meningkatkan mutu gizi konsumsi dan mengurangi ketergantungan konsumsi pangan pada salah satu jenis atau kelompok pangan (Baliwati, dkk, 2004).

2.3.1.1 Anjuran Makan Ibu Hamil

Konsumsi makanan yang adekuat untuk ibu hamil adalah yang jika dikonsumsi tiap harinya dapat memenuhi kebutuhan zat-zat gizi dalam kualitas maupun kuantitasnya serta mendukung kondisi fisiologis yang sedang dialami ibu hamil. Kualitas makanan menunjukkan adanya semua zat gizi yang diperlukan tubuh dalam susunan makanan dan perbandingan yang satu terhadap lainnya. Kuantitas menunjukkan kuantum masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan tubuh (Sediaoetama, 1993 dalam Marlenywati 2010).

adalah keadaan gizi ibu. Selama kehamilan ibu perlu memperhatikan makanan sehari-hari agar terpenuhi zat gizi yang dibutuhkan selama kehamilan (Pudjiadji, 2000).

Menurut Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI (2000), kebutuhan gizi ibu hamil dapat terpenuhi apabila ibu mengkonsumsi makanan yang beranekaragam, dengan mengkonsumsi makanan yang beranekaragam, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh zat gizi dari makanan lainnya. Makanan yang beranekaragam memberikan manfaat yang besar terhadap kesehatan ibu hamil, karena makin beragam yang dikonsumsi, makin baik mutu makanannya. Makanan aneka ragam adalah hidangan dengan menu yang bervariasi paling sedikit terdiri dari:

a) Satu jenis makanan pokok, misalnya nasi, jagung, roti, ubi, kentang, sagu, dsb yang merupakan sumber zat tenaga.

b) Satu jenis lauk pauk, misalnya tempe, tahu, telur, ikan, daging, dsb yang merupakan zat pembangun

c) Satu jenis sayuran dan buah-buahan yang merupakan sumber zat pengatur.

ibu hamil, akan terjadi kekurangan gizi. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat berakibat:

a. Berat badan bayi pada waktu lahir rendah atau sering disebut Berat Badan Bayi Rendah (BBLR)

b. Kelahiran prematur (lahir belum cukup umur kehamilan)

c. Lahir dengan berbagai kesulitan, dan lahir mati (Notoatmodjo, 2003).

Ibu hamil yang kekurangan gizi berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Oleh karena itu, ibu hamil harus memahami dan mempraktikkan pola hidup sehat bergizi seimbang sebagai salah satu upaya untuk menjaga keadaan gizi ibu dan janinnya tetap sehat (Kurniasih, dkk, 2010).

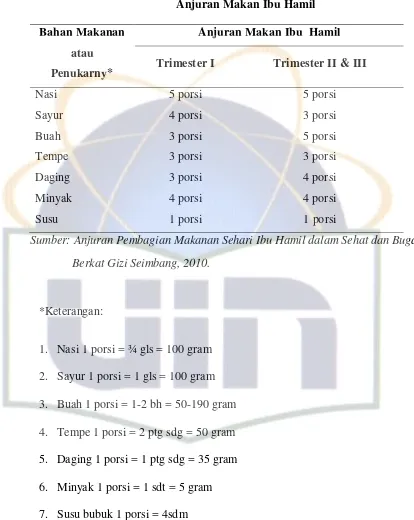

Tabel 2.1

Anjuran Makan Ibu Hamil Bahan Makanan

atau Penukarny*

Anjuran Makan Ibu Hamil Trimester I Trimester II & III

Nasi 5 porsi 5 porsi

Sayur 4 porsi 3 porsi

Buah 3 porsi 5 porsi

Tempe 3 porsi 3 porsi

Daging 3 porsi 4 porsi

Minyak 4 porsi 4 porsi

Susu 1 porsi 1 porsi

Sumber: Anjuran Pembagian Makanan Sehari Ibu Hamil dalam Sehat dan Bugar Berkat Gizi Seimbang, 2010.

*Keterangan:

1. Nasi 1 porsi = ¾ gls = 100 gram 2. Sayur 1 porsi = 1 gls = 100 gram 3. Buah 1 porsi = 1-2 bh = 50-190 gram 4. Tempe 1 porsi = 2 ptg sdg = 50 gram 5. Daging 1 porsi = 1 ptg sdg = 35 gram 6. Minyak 1 porsi = 1 sdt = 5 gram 7. Susu bubuk 1 porsi = 4sdm

Menurut Almatsier (2001), dalam PUGS susunan makanan yang dianjurkan adalah menjamin keseimbangan zat-zat gizi. Hal ini dapat dicapai dengan mengkonsumsi beranekaragam makanan tiap hari. Tiap makanan dapat saling melengkapi dalam zat-zat gizi yang dikandungnya. Pengelompokan bahan makanan disederhanakan, yaitu didasarkan pada tiga fungsi utama zat-zat gizi, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber zat energi/tenaga: padi-padian, tepung-tepungan, umbi-umbian, sagu.

2. Sumber zat pengatur: sayuran dan buah-buahan.

3. Sumber zat pembangun: ikan, ayam telur, daging, susu, kacang-kacangan dan hasil olahannya, seperti tempe, tahu dan oncom.

Untuk mencapai prinsip gizi seimbang hendaknya susunan makanan sehari terdiri dari campuran ketiga kelompok bahan makanan tersebut yang terdiri dari:

1. Bahan Makanan Pokok

Dari sudut ilmu gizi, bahan makanan pokok merupakan sumber energi dan mengandung banyak karbohidrat (Santoso, dkk, 2004). Karbohidrat dikenal sebagai zat gizi makro sumber bahan bakar (energi) utama bagi tubuh. Karena sebagian besar energi berasal dari karbohidrat, maka makanan sumber karbohidrat digolongkan sebagai makanan pokok (Kurniasih, dkk, 2010).

Kebutuhan akan energi pada trimester 1 meningkat secara minimal. Setelah itu, sepanjang trimester 2 dan 3, kebutuhan akan terus membesar sampai pada akhir kehamilan. Energi tambahan selama trimester 2 diperlukan untuk pemekaran jaringan ibu, yaitu penambahan volume darah, pertumbuhan uterus dan payudara, serta penumpukan lemak. Sepanjang trimester 3, energi tambahan dipergunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Pertambahan energi disebabkan oleh peningkatan laju metabolisme basal. Selain itu, tambahan energi juga diperlukan untuk menjaga ketersediaan cadangan protein. Pertambahan energi ini terutama diperlukan pada 20 minggu terakhir dari masa kehamilan, yaitu ketika pertumbuhan janin berlangsung sangat pesat.

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2004 menganjurkan tambahan energi sebesar 180 kkal untuk trimester I, 300 kkal untuk trimester II dan III (Arisman, 2004 ). Intake energi yang cukup yaitu penambahan 55.000 kkal selama 9 bulan kehamilan (Irawati, 2006) diperlukan untuk:

2. Ibu (peningkatan basal metabolisme, simpanan lemak, pertumbuhan uterus dan payudara, volume darah bertambah dan perubahan aktivitas).

Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Menurut Glade B. Curtis mengatakan bahwa tidak ada satu rekomendasi yang mengatur berapa sebenarnya kebutuhan ideal karbohidrat bagi ibu hamil. Namun, beberapa ahli gizi sepakat sekitar 60% dari seluruh kalori yang dibutuhkan tubuh adalah karbohidrat. Jadi, ibu hamil membutuhkan karbohidrat sekitar 1.500 kalori (Kristiyanasari, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Syahnimar (2004), menyatakan bahwa terdapat hubungan bermakna antara frekuensi makan makanan pokok dengan risiko KEK, selain itu wanita yang mempunyai frekuensi makan makanan pokok yang kurang dapat berpeluang untuk mengalami risiko KEK sebanyak 3,2 kali dibanding dengan wanita dengan frekuensi makan makanan pokok cukup.

mengakibatkan keadaan kurang gizi khususnya energi (Kartasapoetra, dkk, 2003).

Asupan energi pada trimester 1 diperlukan untuk menyalurkan makanan dan pembentukan hormon, sedangkan pada janin diperlukan untuk pembentukan organ (Sadler, 2000). Asupan energi pada trimester 2 diperlukan untuk pertumbuhan kepala, badan, dan tulang janin. Trimester 3 juga terjadi pertumbuhan janin dan plasenta serta cairan amnion akan berlangsung cepat selama trimester 3 (Sulistyoningsih, 2011).

Ketika jumlah makanan yang dikonsumsi tidak cukup atau tidak adekuat. Hal ini menyebabkan penurunan volume darah, sehingga aliran darah ke plasenta menurun, maka ukuran plasenta berkurang dan transfer nutrient juga berkurang yang mengakibatkan pertumbuhan janin terhambat dan bayi yang dilahirkan akan BBLR. Hal ini terjadi karena pentingnya peran plasenta yaitu sebagai alat transport, menyeleksi zat-zat makanan sebelum mencapai janin, efisiensi plasenta dalam mengkonsentrasikan, mensintesis, dan transport zat gizi menentukan suplai ke janin.

2. Bahan Makanan Lauk Pauk

selalu dibutuhkan tubuh manusia guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik serta energi yang cukup guna melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Zat makanan (gizi) yang diperlukan tubuh manusia ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau biasa disebut dengan lauk nabati dan ada pula yang berasal dari hewan yaitu lauk hewani (Kartasapoetra, dkk, 2003).

Lauk sebaiknya terdiri dari atas campuran lauk hewani dan nabati. Lauk hewani, seperti daging, ayam, ikan, udang dan telur mengandung protein dengan nilai biologi lebih tinggi daripada lauk nabati. Kacang-kacangan dalam bentuk kering atau hasil olahannya, walaupun mengandung protein dengan nilai biologi sedikit lebih rendah daripada lauk hewani karena mengandung lebih sedikit asam amino esensial metionin, merupakan sumber protein yang baik. Pengolahan kacang-kacangan menjadi tempe, tahu, susu kedelai, dan oncom tidak saja meningkatkan cita rasa tetapi juga meningkatkan kecernaan dan ketersediaan zat-zat gizi bagi tubuh (Almatsier, 2001).

WHO menganjurkan tambahan protein sebanyak 0,75 g/kg berat badan bagi wanita (Pudjiadi, 2000). Sedangkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2004 menganjurkan tambahan protein sebesar 17 gram, baik untuk trimester I, II maupun III (Arisman, 2004). Konsumsi protein kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan terjadinya:

1. Defisiensi protein selama pertumbuhan fetus 2. Pengurangan transfer protein ke fetus

3. Penurunan jumlah sel dalam jaringan ketika lahir 4. Efek serius pada otak (Irawati, A, 2006).

Dalam buku ilmu gizi, protein selain akan digunakan bagi pembangun struktur tubuh (pembentukan berbagai jaringan) juga akan disimpan untuk digunakan dalam keadaan darurat, sehingga pertumbuhan terus berlangsung, akan tetapi apabila dalam keadaan terus-menerus menerima makanan yang tidak seimbang, dengan sendirinya akan terjadi pertumbuhan yang kurang baik, daya tahan tubuh menurun, rentan terhadap penyakit, dll. Proses-proses yang berlangsung di dalam tubuh dikendalikan oleh tersedianya protein di dalam tubuh. Proses pencernaan misalnya hanya akan berlangsung secara teratur dengan dukungan hormon yang mencukupinya, sedangkan hormon itu terdiri dari protein.

pertumbuhan jaringan ibu membutuhkan sejumlah protein (Aritonang, 2010).

Protein yang tidak memenuhi kebutuhan secara nyata akan menurunkan pertumbuhan janin yaitu penurunan berat badan ibu, penurunan jumlah sel, dan berbagai perubahan biokimia. Janin menerima asam amino dari ibu melalui plasenta dengan sistem transport tidak aktif (difasillitasi). Konsentrasi asam amino pada janin lebih tinggi daripada ibu. Plasenta sangat aktif dalam metabolisme yang berperan penting dalam metabolisme nitrogen. (Aritonang, 2010).

3. Bahan Makanan Sayuran

Vitamin dan mineral terutama banyak terdapat dalam sayur dan buah, khususnya yang berwarna kuning dan hijau gelap. Vitamin dan mineral adalah zat gizi makro yang memperlancar proses pembuatan energi dan proses biologis lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan. Oleh sebab itu didalam tumpeng gizi seimbang, sayuran dan buah dianjurkan dikonsumsi sesering mungkin setiap hari (Kurniasih, dkk, 2010).

Sayur dan buah merupakan sumber vitamin dan mineral yang diperlukan untuk mengatur metabolisme di dalam tubuh. Vitamin B1 yang terdapat dalam buah dan sayuran berfungsi sebagai enzim yang penting untuk menghasilkan energi dan metabolime karbohidrat serta membantu fungsi normal syaraf, otot dan jantung serta vitamin B6 berperan dalam pembentukan protein tubuh (Almatsier, 2001). Menurut Kartasapoetra, dkk, (2003), vitamin B6 diperlukan pada proses metabolisme protein, apabila terjadi defisensi vitamin ini, maka akan terjadi ketidaknormalan pada metabolisme protein sehingga tidak dapat mengubah asam amino menjadi niasin. Vitamin B6 ini banyak terkandung pada sayur mayur.

hamil yang frekuensi konsumsi sayur <3 kali sehari mempunyai risiko untuk KEK sebesar 1,456 kali disbanding dengan frekuensi konsumsi sayur ≥3 kali sehari. Sedangkan pada penelitian Yuliani (2002) di Bogor, sebagian besar pola konsumsi sayuran pada ibu hamil tidak sesuai dengan anjuran makan ibu hamil yaitu sebesar 81,6%.

4. Bahan Makanan Buah-buahan

Buah berwarna kuning seperti mangga, papaya dan pisang raja kaya akan provitamin A, sedangkan buah seperti jeruk, jambu biji, dan rambutan kaya akan vitamin C. Secara keseluruhan buah merupakan sumber vitamin A, vitamin C, kalium dan serat. Sayur dan buah merupakan sumber vitamin dan mineral yang diperlukan untuk mengatur metabolisme di dalam tubuh. Vitamin B1 yang terdapat dalam buah dan sayuran berfungsi sebagai enzim yang penting untuk menghasilkan energi dan metabolime karbohidrat serta membantu fungsi normal syaraf, otot dan jantung serta vitamin B6 berperan dalam pembentukan protein tubuh (Almatsier, 2001).

dalam darah oleh sel darah putih yang mempunyai inti dengan vitamin B1. Dari fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa makin banyak karbohidrat yang dikonsumsi maka kebutuhan akan vitamin B1 akan banyak pula, salah satu contoh bagi ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui sudah tentu akan memerlukan vitamin B1 lebih banyak daripada biasanya (Kartasapoetra, dkk, 2003).

Pada penelitian Azma (2002), terlihat prevalensi ibu hamil yang menderita risiko KEK lebih banyak dijumpai pada ibu hamil dengan frekuensi konsumsi <2 kali sehari sebesar 30,7% dan 24,2% ibu hamil dengan frekuensi konsumsi buah ≥2 kali sehari mengalami risiko KEK. Begitu juga dengan hasil penelitian Hapni (2004) dan penelitian Yuliani (2002).

5. Susu dan Hasil Olahannya

2.3.2 Penyakit Infeksi

Penyakit infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh agen biologi (seperti virus, bakteria atau parasit), bukan disebabkan faktor fisik (seperti luka bakar) atau kimia (seperti keracunan). Penyakit infeksi merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan ibu. Status gizi kurang akan meningkatkan kepekaan ibu terhadap risiko terjadinya infeksi, dan sebaliknya infeksi dapat meningkatkan risiko kurang gizi (Achadi, E. L, 2007).

Penyakit infeksi dapat bertindak sebagai pemula terjadinya kurang gizi sebagai akibat menurunnya nafsu makan, adanya gangguan penyerapan dalam saluran pencernaan atau peningkatan kebutuhan zat gizi oleh adanya penyakit. Kaitan penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang merupakan timbal balik, yaitu hubungan sebab akibat. Penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan gizi dan keadaan gizi yang jelek dapat mempermudah infeksi, penyakit infeksi terkait status gizi yaitu TB, diare, dan malaria (Supariasa, 2002).

menurunkan nafsu makannya sehingga jika tidak tertangani akan menyebabkan kekurangan gizi (Moechji, 2003).

Dalam jurnal Malnutrition and Infection: Complex Mechanisms and Global Impacts oleh Schaible, et.al (2007) disebutkan sebuah penelitian di Kenya yang menemukan hubungan signifikan antara penyakit infeksi dengan lingkar lengan atas dan serum albumin. Infeksi menyebabkan hilangnya energi pada bagian dari individu, yang dapat mengurangi produktivitas pada tingkat masyarakat dan mengakibatkan kekurangan gizi. Contoh bagaimana infeksi dapat berkontribusi untuk gizi buruk adalah: (1) infeksi pencernaan bisa menyebabkan diare; (2) HIV / AIDS, tuberkulosis, dan infeksi kronis lainnya dapat menyebabkan cachexia dan anemia, dan (3) parasit usus dapat menyebabkan anemia dan gizi buruk. Selain itu, dalam jurnal Malnutrition and Pregnancy Wastage In Zambia oleh Wamie, data survey status gizi FAO menunjukkan 90,5% ibu hamil menderita infeksi.

terkena KEK sebesar 30% dan penelitian Surasih (2005) di Banjarnegara diperoleh proporsi ibu hamil yang menderita penyakit infeksi (diare, TBC, dll) sebesar 36,10%.

Antara status gizi kurang dan infeksi terdapat interaksi bolak-balik. Infeksi dapat menimbulkan gizi kurang melalui berbagai mekanisme. Infeksi yang akut mengakibatkan kurangnya nafsu makan dan toleransi terhadap makanan. Di berbagai tempat di dunia, makanan dapat tercemar oleh berbagai bibit penyakit yang menimbulkan gangguan dalam penyerapan zat gizi oleh tubuh. Orang yang mengalami gizi kurang daya tahan tubuh terhadap penyakit menjadi rendah, sehingga mudah terkena serangan penyakit infeksi. Demikian pula sebaliknya, orang yang kena penyakit infeksi dapat mengalami gizi kurang (Suhardjo, 1989).

sekali makanan baik untuk kondisi kesehatan tubuhnya maupun untuk kebutuhan energinya. Selama status kesehatan dan gizi saling mempengaruhi, diperlukan perhatian khusus untuk mencukupi kedua-duanya (Suhardjo, 2003).

Scrimshaw, dkk (1959) dalam Supariasa (2002) menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara interaksi (bakteri, virus dan parasit) dengan malnutrisi. Mereka menekankan interaksi yang sinergis antara malnutrisi dengan penyakit infeksi dan juga infeksi akan mempengaruhi status gizi dan mempercepat malnutrisi. Mekanisme patologisnya dapat bermacam-macam, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamaan, yaitu:

a. Penurunan asupan zat gizi akibat kurangnya nafsu makan, rendahnya absorpsi dan kebiasaan mengurangi makan pada saat sakit.

b. Peningkatan kehilangan cairan atau zat gizi akibat diare, mual/muntah dan pendarahan terus menerus.

c. Meningkatnya kebutuhan, baik dari peningkatan kebutuhan akibat sakit (human host/parasit) yang terdapat didalam tubuh.

1. Tuberculosis

terjadi pada ibu hamil khususnya trimester II dan III. Perempuan dengan infeksi pernafasan seharusnya menerima konseling sebelum hamil dan pendidikan tentang risiko dari kehamilan dan pengobatan yang berkelanjutan. Tuberculosis biasanya ditunjukkan dengan gejala batuk, penurunan berat badan dan keringat di malam hari (Stone Sophia, 2009).

menurun, stress kehamilan dan akan berpengaruh terhadap status gizi ibu hamil.

Untuk mengetahui tentang penderita tuberculosis dengan baik harus dikenali tanda dan gejalanya. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka penderita tuberculosis paru apabila ditemukan gejala klinis utama (cardinal symptom) pada dirinya. Gejala utama pada tersangka tuberculosis adalah:

a. Batuk berdahak lebih dari tiga minggu b. Batuk berdarah

c. Sesak nafas d. Nyeri dada

Gejala lainnya adalah berkeringat pada malam hari, demam tidak tinggi/meriang, dan penurunan berat badan. Dengan strategi DOTS (directly observed treatment shourtcourse), gejala utamanya adalah batuk berdahak dan/atau terus menerus selama 3 minggu atau lebih. Berdasarkan keluhan tersebut, seseorang sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka (Widoyono, 2008). Dalam Riskesdas (2007), gejala tuberculosis yaitu batuk ≥2 minggu disertai dahak atau dahak bercampur darah dan berat badan sulit bertambah atau menurun.

2. Diare

usus terhadap sari makanan. Dalam keadaan infeksi, kebutuhan sari makanan yang mengalami diare akan meningkat, sehingga setiap serangan diare akan menyebabkan kekurangan gizi. Beberapa gejala dan tanda diare antara lain: berak cair atau lembek dan sering adalah gejala khas diare, muntah, demam dan gejala dehidrasi (Widoyono, 2008). Gejala dan tanda dari diare yaitu buang air besar lembek atau cair bahkan dapat berupa cairan saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya (biasanya 3 kali atau lebih dalam sehari) (Sarjana dkk, 2007).

Infeksi mempengaruhi status protein. Misalnya infeksi ringan sekalipun akan mengakibatkan bertambahnya kehilangan nitrogen melalui urin. Infeksi juga membantu terjadinya kekurangan protein karena menyebabkan berkurangnya nafsu makan. Seperti kita ketahui infeksi cacing bisa mengurangi absorpsi nitrogen apa lagi jika disertai diare. Telah banyak sekali penyelidikan yang menunjukkan bahwa kekurangan kalori protein yang berat terjadi jika menderita diare atau penyakit infeksi lainnya (Sastroamidjo, 1980).

absorpsi energi dari makanan hanya sekitar 71% dari keadaan normalnya (Gibney, et al, 2008).

2.3.3 Sosial Ekonomi 2.3.3.1 Pekerjaan

Ketersediaan bahan pangan dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Ibu yang bekerja dan mempunyai pengahasilan sendiri akan dapat menyediakan makanan yang mengandung sumber zat gizi dalam jumlah yang cukup dibandingkan ibu yang tidak bekerja (Khumaidi, 1989).

2.3.3.2 Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga dengan banyak anak dan jarak kehamilan antar anak yang amat dekat akan menimbulkan banyak masalah. Jika pendapatan keluarga terbatas sedangkan anak banyak, maka pemerataan dan kecukupan makanan di dalam keluarga kurang bisa dijamin. Keluarga ini disebut keluarga rawan, karena kebutuhan gizinya hampir tidak pernah tercukupi dan dengan demikian penyakit pun terus mengintai (Apriadji, 1986).

2.3.3.3 Pendidikan

Menurut Hardinsyah (1999) dalam Mulyaningrum (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan ibu hamil atau suami akan semakin rendah kejadian KEK pada ibu hamil dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan suami biasanya diikuti dengan meningkatnya pendapatan keluarga termasuk kesehatan dan gizi ibu hamil pada perhatian terhadap istri yang hamil semakin meningkat.

Menurut Schultz (1984) dan Cadwell (1979) dalam Mulyaningrum (2009) mengatakan bahwa pendidikan itu dapat memperbaiki cara penggunaan sumberdaya keluarga, sehingga akan berdampak positif terhadap kelangsungan hidup keluarga, salah satunya dalam perawatan ibu hamil. Ibu dengan pendidikan tinggi tidak banyak dipengaruhi oleh praktik tradisional yang merugikan terhadap ibu hamil dan kualitas maupun kuantitas makanan untuk konsumsi setiap harinya.

2.3.3.4 Pantang Makanan

tertentu (misalnya karena sedang hamil atau menyusui), dan karena dalam kebudayaan setempat terdapat suatu kepercayaan tertentu terhadap bahan makanan tersebut (misalnya berkenaan dengan sifat keramatnya). Adat memantang makan itu diajarkan secara turun temurun dan cenderung ditaati walaupun individu yang menjalankannya mungkin tidak terlalu paham atau yakin akan rasional dari alasan-alasan memantang makanan yang bersangkutan, dan sekedar karena patuh akan tradisi setempat (Swasono, 1998).

Sedangkan menurut Sediaoetama (1990), pantang makanan yaitu tidak boleh makan jenis makanan tertentu dijumpai pada masyarakat karena alasan budaya dan kesehatan di berbagai negara seluruh dunia. Dari sudut ilmu gizi, pantang makanan dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Kelompok pertama, pantang makanan yang tidak berdasarkan agama (kepercayaan)

2. Kelompok kedua, pantang makanan yang berdasarkan agama (kepercayaan)

3. Kelompok ketiga, pantangan yang jelas akibatnya terhadap kesehatan.

ketersediaan pangan dan kerawanan pangan yang dipengaruhi oleh kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan adat/kepercayaan yang terkait dengan tabu makanan. Banyak sekali penemuan para peneliti yang menyatakan bahwa faktor budaya sangat berperan dalam proses konsumsi pangan dan terjadinya masalah gizi di berbagai masyarakat dan negara. Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan penduduk yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu gizi. Berbagai budaya memberikan peranan dan nilai yang berbeda terhadap pangan (Baliwati, dkk, 2004).

A. Berg (1986) dalam Pudjiadi (2000), diberbagai negara atau daerah terdapat 3 kelompok masyarakat yang biasanya mempunyai makanan pantangan, yaitu anak kecil, ibu hamil dan ibu yang menyusui. Khusus mengenai hal itu di Indonesia antara lain dikemukakan sebagai berikut:

a) Pada anak kecil di banyak daerah, makanan yang bergizi dijauhkan dari anak-anak, karena takut akan akibat-akibat yang sebaliknya. Di beberapa daerah ikan dilarang untuk anak-anak karena menurut kepercayaan mereka ikan akan menyebabkan penyakit cacingan, sakit mata atau sakit kulit. Di tempat lain kacang-kacangan yang kaya dengan protein seringkali tidak diberikan kepada anak-anak karena khawatir perut anaknya akan kembung.

b) Pada ibu yang sedang hamil, berdasarkan hasil studi di Kalimantan Tengah ditemukan fakta adanya 27 jenis ikan yang merupakan makanan pantangan, dengan alasan apabila ikan-ikan itu dimakan dapat menyebabkan maruyan (gangguan pada kesehatan ibu), mabuk, merusak badan, sulit melahirkan, peranakan bisa ke luar, dsb.

menyebabkan pendarahan. Di Kalimantan Tengah ada berbagai jenis ikan tertentu yang dipantang karena bisa menyebabkan air susu ibu berbau amis dan mengakibatkan bayinya sakit perut, dll.

Seringkali ditemukan seorang wanita yang sedang hamil diharuskan pantang terhadap berbagai jenis bahan makanan, seperti ikan, dan sebagainya. Ada juga wanita hamil yang hanya dibolehkan makan nasi dengan sedikit garam saja, sedang makanan lain tidak diperkenankan. Penjelasan yang luas akan faedah makanan, bahaya pantangan semacam itu haruslah diberikan lebih dulu kepada wanita hamil, sehingga dia merasa yakin bahwa pantangan semacam itu akan merusak dirinya dan bayinya (Moehji, 2003).

serta pertumbuhan dan perkembangan janin, sehingga perlu penjelasan kepada ibu tentang manfaat makanan serta bahaya pantangan (Sulistyoningsih, 2011).

Hasil penelitian Yuliani (2002) di Bogor, didapatkan proporsi ibu hamil yang mempunyai pantang makanan sebesar 15,3%. Sedangkan penelitian Surasih (2005) di Banjarnegara diperoleh proporsi adanya pantangan terhadap makanan sebesar 39,20% dan dari 39,20% yang berpantangan tersebut didapat 44,73% ibu hamil berpantangan terhadap ikan.

2.4 Pengukuran Pola Konsumsi

Pengukuran pola konsumsi dengan menggunakan survey konsumsi makanan dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan makan dan gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi pada tingkat kelompok, rumah tangga, dan perseorangan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi makanan tersebut. Sedangkan tujuan khusus dari survei konsumsi makanan adalah:

1. Menentukan tingkat kecukupan konsumsi pangan nasional dan kelompok masyarakat.

2. Menentukan status kesehatan, gizi keluarga dan individu.

3. Menentukan pedoman kecukupan makanan dan program pengadaan pangan 4. Sebagai dasar perencanaan dan program pengembangan gizi

5. Sebagai sarana pendidikan gizi masyarakat, khususnya golongan yang berisiko tinggi mengalami kekurangan gizi

6. Menentukan perundang-undangan yang berkenaan dengan makanan, kesehatan, dan gizi masyarakat (Supariasa, 2002).

2.4.1 Pengertian Food Frequency (Frekuensi Makanan)

periode tertentu. Bahan makanan yang ada dalam daftar kuesioner tersebut adalah yang dikonsumsi dalam frekuensi yang cukup sering oleh responden (Supariasa, 2002). Langkah-langkah metode frekuensi makanan sebagai berikut:

1. Responden diminta untuk memberi tanda pada daftar makanan yang tersedia pada kuesioner mengenai frekuensi penggunaannya dan ukuran porsinya.

2. Lakukan rekapitulasi tentang frekuensi penggunaan jenis-jenis bahan makanan terutama bahan makanan yang merupakan sumber-sumber zat gizi tertentu selama periode tertentu pula.

Menurut Hartriyanti, dkk (2007), beberapa jenis food frequency adalah sebagai berikut:

1. Simple or nonquantitative FFQ, tidak memberikan pilihan tentang porsi yang biasa dikonsumsi sehingga menggunakan sta