PADA BERBAGAI PENGGUNAAN LAHAN

DI DAS CITARUM HULU JAWA BARAT

ADRIONITA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis “Analisis Debit Sungai dengan Model MWSWAT pada berbagai penggunaan lahan di DAS Citarum Hulu Jawa Barat” adalah karya saya sendiri dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Juli 2011

Adrionita NRP. F451090091

Landuse at Upper Citarum Watershed, West Java. Supervised by Nora H. Pandjaitan and Machmud A. Raymadoya.

Observation was conducted at Upper Citarum Watershed, West Java Province in area of 12.000 km2

The highest of landuse change was 1994 to 2005, where the forest had been change to other landuse. The result of calibrated SWAT model showed that the model was quite accurate to predict surface flow at Upper Citarum Watershed with Nash-Sutcliffe efficiency value of 0.714 and R

. The purpose of this study were (1) to identify rate of landuse changes at Upper Citarum Watershed (2) to analyze river discharge by SWAT Model (3) to calibrate SWAT model with landuse 2001 (4) to validate parameters model with landuse of 1994, 1997 and 2005 (5) to analyze river discharge of calibrated SWAT model with land use of 1994, 1997 and 2001.

2

The analysis by calibrated SWAT model was done based on rainfall data in 2005 for landuse 1994, 1997 and 2001. The analysis result on landuse 1994 showed that surface flow was 112.5 mm and discharge rate was 76.7 m

= 0.715. The calibration process was done by adjusting thirteen very sensitive parameters : Surlag ,MSK_Col1, MSK_Col2, MSK_X (.BSN), alpha BF, Shallst, GWQMIN, REVAPMN, GW DELAY (QW File), CHK2 (RTE File), CHNI (SUB File), EPCO (HRU File) and CN2 (.MGT File) .

3

/s.The highest surface flow of 126.6 mm with discharge rate of 77.4 m3/s were obtained from analysis by calibrated SWAT model, landuse 1997 and rainfall in 2005. From analysis by calibrated SWAT model , landuse 2001 and rainfall in 2005 were obtained surface flow of 107.5 mm and discharge rate of 76.8 m3/s

Penggunaan Lahan di DAS Citarum Hulu Jawa Barat. Dibimbing oleh Nora H. Pandjaitan dan Machmud A. Raymadoya.

Peningkatan kebutuhan manusia akan lahan menyebabkan semakin meningkatnya perubahan lahan saat ini. Perubahan penggunaan lahan dengan intensitas yang lebih tinggi, yang sering tidak mengikuti konsep pengelolaan/penggunaan lahan berdasarkan konservasi tanah dan air. Perubahan penggunaan lahan khususnya daerah terbangun mengalami peningkatan yang pesat sehingga beberapa kegiatan akan bergeser ke daerah pinggiran.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi laju perubahan penggunaan lahan pada DAS Citarum Hulu (2) menganalisis debit Sungai Citarum Hulu dengan menggunakan model MWSWAT (3) melakukan kalibrasi model SWAT berdasarkan landuse 2001 (4) melakukan validasi model SWAT hasil kalibrasi untuk landuse 1994, 1997 dan 2005 (5) menganalisis debit sungai model SWAT hasil kalibrasi berdasarkan curah hujan tahun 2005

Penelitian ini dilaksanakan di DAS Citarum hulu dengan luas DAS sebesar 12.000 km2

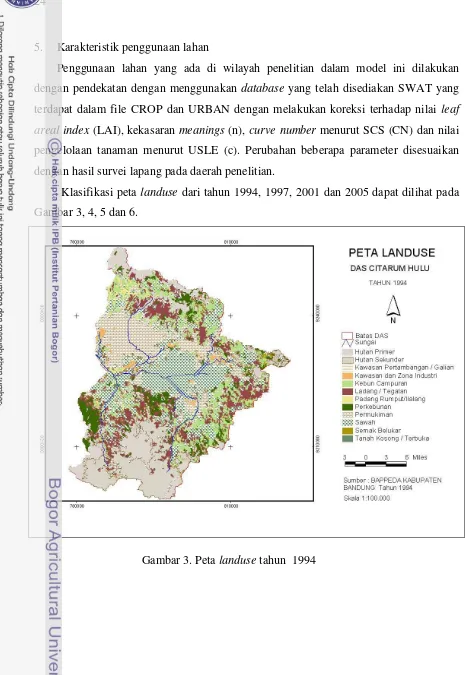

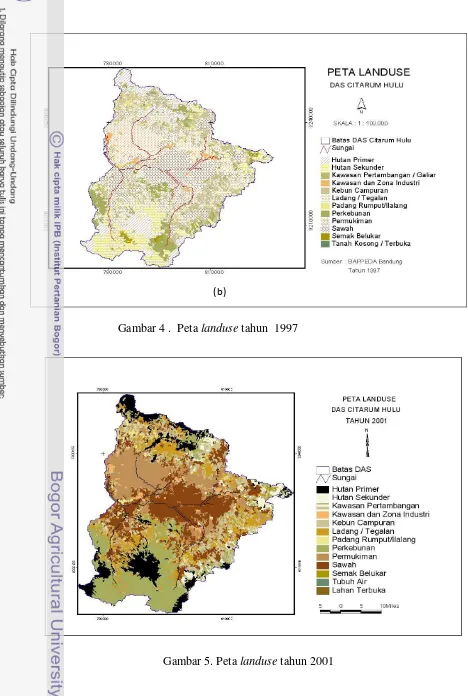

Pada peta penggunaan lahan yang paling dominan pada tahun 1994 adalah hutan dengan persentase luas hutan terhadap luas DAS sebesar 26.7 % sedangkan penggunaan lahan yang paling dominan pada tahun 1997, 2001 dan 2005 adalah sawah dengan persentase luasan sebesar 23.5 %, 21% dan 19.3%. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada DAS Citarum Hulu selama periode tahun 1994 sampai 2005 didominasi oleh peningkatan lahan perkebunan 51.2% dan

. Peta penggunaan lahan yang digunakan adalah tahun 1994, 1997, 2001 dan 2005 yang diperoleh dari BAPPEDA Bandung. Identifikasi Perubahan penggunaan lahan diketahui dengan cara overlay peta penggunaan lahan DAS Citarum tahun 1994 dengan tahun 1997 kemudian tahun 1997 dengan tahun 2001 serta tahun 2001 dengan tahun 2005, sehingga diperoleh informasi perubahan penggunaan lahan secara spasial dan temporal. Analisis debit aliran menggunakan MWSWAT. Prosedur analisis debit aliran terdiri dari : tahap (1) deliniasi daerah penelitian. Metode yang digunakan adalah metode treshold dan besar kecilnya

treshold menentukan jumlah anak sungai yang terbentuk dan kemudian jaringan sungai tersebut akan menentukan banyaknya Sub DAS yang terbentuk dalam DAS. Tahap (2) adalah pembentukan HRU. Metode yang digunakan adalah

Nilai total debit sungai per tahun yang diperoleh dari prediksi model SWAT pada tahun 1994 sebesar 792.18 m3/dtk, pada tahun 1997, nilai debit model SWAT sebesar 452.97 m3/dtk, tahun 2001 sebesar 884.78 m3/dtk dan tahun 2005 sebesar 668.63 m3

Hasil kalibrasi model SWAT untuk debit bulanan dilakukan pada outlet Nanjung pada tahun 2001 telah memberikan nilai NSI mencapai 0.714 dan R

/dtk .

2

sebesar 0.715 serta diperoleh 13 parameter yang paling sensitif. Validasi dilakukan untuk landuse 1994 menghasilkan nilai NSI sebesar 0.734 dengan nilai R2 sebesar 0.847. Pada landuse 1997 menghasilkan nilai NSI sebesar 0.718 dengan nilai R2 sebesar 0.901 dan pada landuse 2005 diperoleh nilai NSI sebesar 0.678 dengan nilai R2

Berdasarkan model SWAT hasil kalibrasi dan curah hujan tahun 2005 pada landuse tahun 1994 diduga ketebalan aliran permukaan sebesar 112.5 mm sedangkan dengan landuse 1997 dan 2001 diperoleh ketebalan aliran permukaan berturut-turut sebesar 126.6 mm dan 107.5 mm. Laju debit sungai rata-rata per tahun berdasarkan model SWAT dan landuse 1994 diduga sebesar 76.7 m

sebesar 0.712. Hasil Kalibrasi dan validasi nilai NSI menunjukan hasil yang memuaskan.

3

@ Hak Cipta milik IPB, tahun 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

- pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah

- pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

PADA BERBAGAI PENGGUNAAN LAHAN

DI DAS CITARUM HULU JAWA BARAT

ADRIONITA

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains pada

Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nama : Adrionita

NRP : F451090091

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Nora H. Pandjaitan, DEA

Ketua Anggota

Ir. Machmud A. Raimadoya

Mengetahui

Ketua Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan

Dekan Sekolah Pascasarjana IPB

Dr. Ir. Nora H. Pandjaitan, DEA Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “Analisis Debit Sungai dengan Model MWSWAT pada Berbagai Penggunaan Lahan di DAS Citarum Hulu Jawa Barat” dapat diselesaikan.

Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ir. Nora H. Pandjaitan, DEA dan Ir. Machmud A. Raimadoya, M.Sc selaku komisi pembimbing yang telah memberikan arahan, nasehat dan motivasi mulai dari awal penelitian hingga selesainya karya tulis ini. Terima kasih juga disampakan kepada Prof. Asep Safei, MS selaku penguji luar komisi yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua dan adikku tercinta atas doa dan kasih sayang yang telah diberikan. Tak lupa diucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Disadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan nantinya dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bogor, Agustus 2011

Penulis dilahirkan di Teluk Betung Bandar Lampung pada tanggal 26 Februari 1983 dari Ayah yang bernama Muh.Isa dan Ibu bernama Ellida Ma’ruf. Penulis merupakan putri pertama dari empat bersaudara.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karakteristik saluran terbuka untuk menentukan nilai kekasaran Manning

berdasarkan Chow (1959) ... 20

Tabel 2. Konduktivitas hidrolik efektif tanah pada saluran terbuka berdasarkan Lane (1983) ... 20

Tabel 3. File-file input dan fungsinya pada Model SWAT ... 21

Tabel 4. Hydrograph Soil Groups (HSG) ... 23

Tabel 5. Karakteristik tanah untuk input SWAT ... 23

Tabel 6. Jenis, luas, dan persentase lerengan di DAS Citarum Hulu... 35

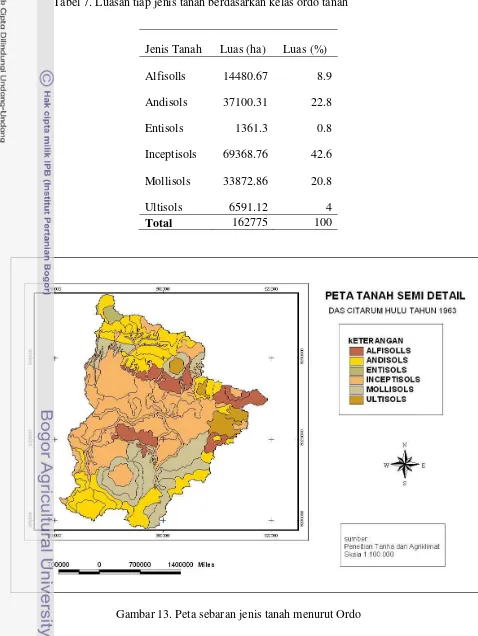

Tabel 7. Luasan tiap jenis tanah berdasarkan kelas ordo tanah ... 37

Tabel 8. Luas pengunaan lahan DAS Citarum Hulu tahun 1994, 1997, 2001 dan 2005 ... 42

Tabel 9. Perubahan penggunaan lahan dari tahun 1994 sampai 2005 ... 43

Tabel 10. Matrik perubahan landuse tahun 1994-1997 ... 46

Tabel 11. Tabel distribusi perubahan lahan 1997-2001 ... 47

Tabel 12. Matrik perubahan tataguna lahan tahun 2001-2005 ... 49

Tabel 13. Matrik perubahan tataguna lahan tahun 1994-2005 ... 51

Tabel 14. Luas Sub DAS pada DAS Citarum Hulu hasil deliniasi Model ... 52

Tabel 15. Penyesuaian jenis landuse Lokal dengan landuse global (Database SWAT) .. 55

Tabel 16. Jumlah curah hujan tahun 1994, 1997. 2001 dan 2005 pada DAS Citarum Hulu ... 57

Tabel 17. Parameter input yang sensitif pada tahap kalibrasi ... 62

Tabel 18. Perbandingan debit model SWAT dan debit observasi pada tahap validasi (tahun 2001) ... 63

Tabel 19. Perbandingan debit model SWAT dan debit observasi pada tahap validasi (tahun 1994) ... 65

Tabel 20. Perbandingan debit model SWAT dan debit observasi pada tahap validasi (tahun 1997) ... 66

Tabel 21. Perbandingan debit model SWAT dan debit observasi pada tahap validasi (tahun 2005) ... 68

Halaman

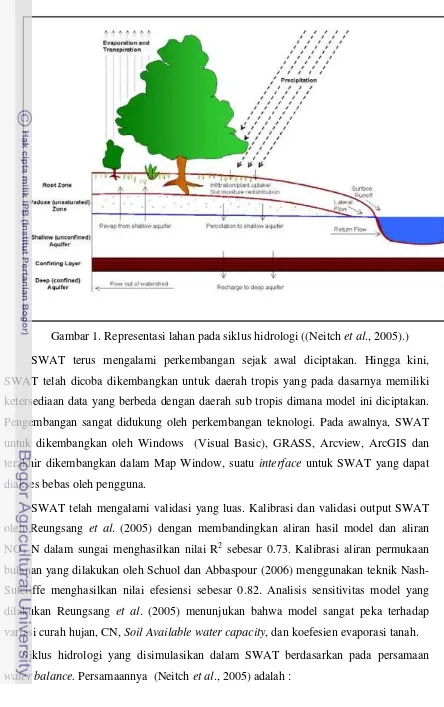

Gambar 1. Representasi lahan pada siklus hidrologi ... 14

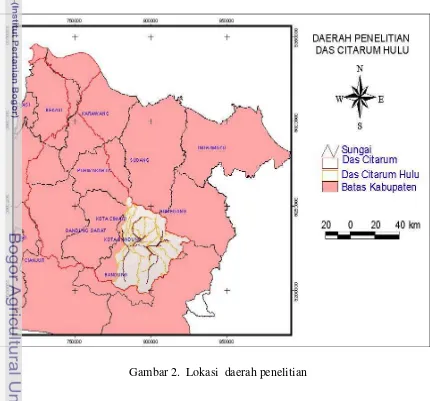

Gambar 2. Lokasi daerah penelitian ... 17

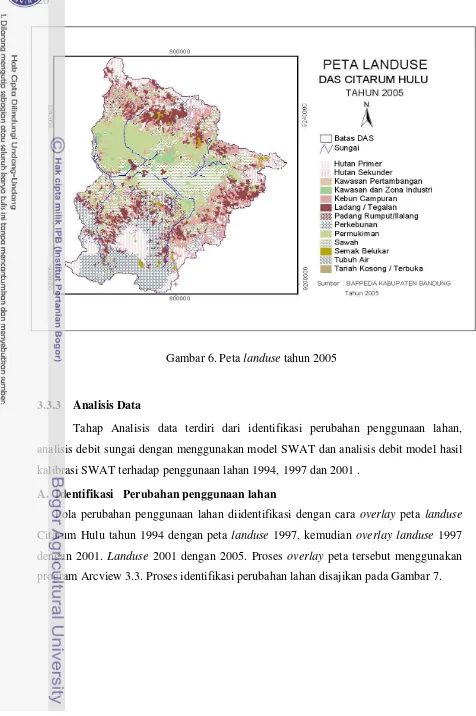

Gambar 3. Peta landuse tahun 1994 ... 24

Gambar 4 .Peta landuse tahun 1997 ... 25

Gambar 5. Peta landuse tahun 2001 ... 25

Gambar 6. Peta landuse tahun 2005 ... 26

Gambar 7. Proses identifikasi perubahan lahan ... 27

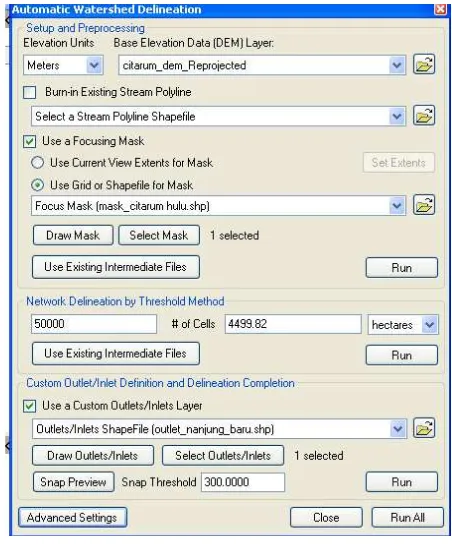

Gambar 8. Kotak dialog watershed delineation ... 28

Gambar 9. Kotak dialog pembentukan HRUs ... 29

Gambar 10. Kotak dialog penggabungan HRUs dan iklim ... 29

Gambar 11. Prosedur kalibrasi dan validasi aliran Debit sungai ... 32

Gambar 12. Diagram alir Penelitian ... 34

Gambar 13. Peta sebaran Jenis tanah menurut Ordo ... 37

Gambar 14 .Rata-rata Curah hujan bulan dari tahun 2004-2008 ... 38

Gambar 15. Sebaran stasiun penakar hujan DAS Citarum Hulu ... 39

Gambar 16 .Debit aliran sungai rata-rata bulanan (2004-2008) ... 40

Gambar 17. Komposisi kelas Penggunaan Lahan pada DAS Citarum Hulu ... 42

Gambar 18. Perubahan Penggunaan Lahan tahun 1994-1997 ... 44

Gambar 19. Perubahan Penggunaan Lahan tahun 1997-2001 ... 45

Gambar 20. Perubahan tataguna lahan 2001-2005 ... 48

Gambar 21. Perubahan tataguna lahan 1994-2005 ... 50

Gambar 22 .Hasil deliniasi DAS Citarum Hulu dengan model MW SWAT ... 53

Gambar 23. Hasil output simulasi SWAT 2001 ... 56

Gambar 24. Debit model dan debit observasi bulanan sebelum dikalibrasi di outlet Nanjung (Sub DAS 23) ... 58

Gambar 25. Debit model dan debit observasi bulanan sebelum dikalibrasi di outlet Nanjung (Sub DAS 23) ... 58

Gambar 26. Debit model dan debit observasi bulanan sebelum dikalibrasi di outlet Nanjung (Sub DAS 23) ... 59

Gambar 28. Perbandingan antara curah hujan dengan debit model SWAT

dan debit observasi Pada Outlet Nanjung (Sub DAS 23) ... 64 Gambar 29. Perbandingan antara curah hujan dengan debit model SWAT

dan debit observasi Pada Outlet Nanjung (Sub DAS 23) ... 65 Gambar 30. Perbandingan antara curah hujan dengan debit model SWAT

dan debit observasi Pada Outlet Nanjung (Sub DAS 23) ... 67 Gambar 31. Perbandingan antara curah hujan dengan debit model SWAT

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1. File Input Daftar Stasiun Iklim ... 77 Lampiran 2. File Input weather generator... 78 Lampiran 3. Hasil analisis aliran dengan model SWAT

untuk penggunaan lahan tahun 1994 ... 79 Lampiran 4. Hasil analisis aliran dengan model SWAT

untuk penggunaan lahan tahun 1997 ... 80 Lampiran 5. Hasil analisis aliran dengan model SWAT

untuk penggunaan lahan tahun 2001 ... 81 Lampiran 6. Karakteristik fisik tanah untuk DAS Citarum Hulu ... 82 Lampiran 7. Jenis tanah pada DAS Citarum Hulu berdasarkan klasifikasi USDA

Lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting dalam kehidupan

manusia karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (vink 1975).

Penggunaan lahan oleh manusia berhubungan dengan kegiatan konsumsi (perumahan

dan rekreasi) dan kegiatan produksi (pertanian). Kebutuhan manusia akan terus

meningkat karena jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun

(Hardjowigeno & Widiatmaka 2007; Sitorus 2004a).

Peningkatan kebutuhan manusia akan lahan menyebabkan semakin terbatasnya

ketersediaan lahan saat ini (Hardjowigeno & Widiatmaka 2007). Keterbatasan tersebut

menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan dengan intensitas yang lebih

tinggi, yang sering tidak mengikuti konsep pengelolaan/penggunaan lahan berdasarkan

konservasi tanah dan air. Perubahan penggunaan lahan khususnya daerah terbangun

mengalami peningkatan yang pesat sehingga beberapa kegiatan akan bergeser ke daerah

pinggiran (Rosnila 2005). Dengan demikian maka terjadilah pergeseran fungsi kawasan

pinggiran, yang tadinya kawasan hutan merupakan daerah resapan air dan pertanian

berubah fungsi menjadi kawasan perumahan, industri dan kegiatan non pertanian

lainnya yang mempengaruhi kondisi tata air.

Hutan di DAS Citarum tinggal 9% dari luas wilayah DAS (Puslitbang dan Jasa

Tirta II 2003) sehingga menyebabkan aliran permukaan, sedimentasi dan pencucian

hara sangat tinggi. Dengan semakin berkurangnya daerah resapan air dapat

menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bencana banjir terjadi hampir setiap

tahun. Pada tahun 2008, 2009, dan 2011 bencana banjir terjadi di beberapa kecamatan di

Kabupaten Bandung (Baleendah, Cieanteung dan Andir) dengan ketinggian muka air

mencapai 3 m.

Alih fungsi lahan yang terjadi di DAS Citarum telah menyebabkan perubahan

karakteristik hidrologi dan apabila tidak dilakukan perbaikan maka akan mengakibatkan

hilangnya sumber air yang pontensial di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu

adanya suatu pengelolaan DAS yang baik yang dapat menjamin terjaganya distribusi air

Pengelolaan DAS yang baik adalah pengelolaan yang memperhatikan berbagai

aspek yang terkait di dalamnya baik aspek sosial, ekonomi maupun fisik. Dari aspek

fisik, perlu adanya pengawasan terhadap perubahan penggunaan lahan sehingga dapat

mengontrol perubahan aliran air dan meminimalkan kerusakan tanah (Pawitan, 2006).

Model hidrologi dapat digunakan untuk mengkaji perubahan penggunaan lahan

terhadap karakteristik hidrologi. Salah satu model yang dapat digunakan adalah model

SWAT (Soil and Water Assesment Tools). SWAT merupakan dasar kelanjutan dari

model hidrologi dikembangkan untuk memprediksi pengaruh manajemen lahan pada

air, sedimen, dan lahan kimia pertanian yang masuk ke sungai atau badan air pada suatu

DAS yang kompleks dengan tanah, penggunaan tanah dan pengelolaannya

bermacam-macam sepanjang waktu yang lama (Neitsch et al. 2005).

1.2 Perumusan Masalah

Daerah aliran Sungai Citarum wilayah Jawa Barat membentang dari wilayah hulu

Gunung Wayan, Kabupaten Bandung hingga Laut Jawa di Kabupaten Karawang. DAS

Citarum terbagi menjadi tiga bagian yaitu hulu, tengah, dan hilir. Di DAS ini terdapat

tiga waduk besar yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur. Tiga

waduk ini mempunyai peran vital yaitu menyuplai air untuk kebutuhan air minum,

perikanan, pertanian dan pembangkit listrik dimana kualitas air yang disuplai tergantung

dari bagian hulu dan tengah DAS.

Kondisi DAS Citarum secara umum mengalami kerusakan cukup parah. Selain

pencemaran yang diakibatkan aktivitas warga dan pabrik-pabrik di sekitar DAS,

kerusakan juga disebabkan rusaknya hutan di sekitar DAS yang menjadi tangkapan air

sehingga menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau yang

pada akhirnya akan mempengaruhi kelestarian sungai citarum.

Adanya perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi daerah pertanian, atau

daerah resapan air bersih beralih fungsi menjadi pemukiman, akan mempengaruhi aliran

pemukaan, sedimentasi dan hara yang terbawa bersama aliran permukaan. Limpasan

permukaan di wilayah DAS Citarum bagian Hulu ini tergolong tinggi yaitu sekitar

58.3% dari nilai curah hujan yang terjadi. Selain itu, terdapat sekitar 61.7 % wilayah

yang mepunyai limpasan permukaan hampir sama dengan nilai curah hujannya. Hal ini

hanya mampu menginfiltrasikan air hujan sebesar 11.3%. Limpasan permukaan yang

tinggi tersebut lebih banyak disebabkan oleh pemanfaatan lahan sebagai lahan

terbangun, sawah dan tegal sayur.

Pengurangan daerah resapan air sebagai dampak perubahan fungsi lahan yang

pada daerah hulu DAS Citarum dapat menimbulkan dampak pada bagian DAS Citarum

lainnya baik bagian tengah maupun bagian hilir. Semakin berkurangnya lahan hijau

sebagai daerah resapan air maka akan meningkatkan jumlah air yang tidak terserap

tanah dan mengalir dipermukaan. Dampak pengurangan jumlah air yang terserap tanah

ini salah satunya dapat terlihat dengan jelas adanya perubahan debit aliran sungai

(runoff).

Berkaitan dengan masalah-masalah diatas, maka diharapkan pendugaan debit

sungai dengan menggunakan model MWSWT ini dapat dijadikan dasar dalam

perencanaan pengelolaan DAS Citarum Hulu.

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan

penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi laju perubahan penggunaan lahan pada DAS Citarum Hulu

2. Menganalisis debit Sungai Citarum Hulu dengan menggunakan model

MWSWAT

3. Melakukan kalibrasi model SWAT berdasarkan landuse 2001

4. Melakukan validasi model SWAT hasil kalibrasi untuk landuse 1994, 1997 dan

2005

5. Menganalisis debit sungai model SWAT hasil kalibrasi berdasarkan curah hujan

2.1 Daerah Aliran Sungai

Sebagai suatu sistem, DAS dapat dipandang dari dua arah yakni satu sistem

hidrologi dan satu ekosistem alami. Sebagai satu sistem hidrologi, DAS merupakan

suatu kawasan yang dialiri oleh sebuah sistem sungai yang saling berhubungan sehingga

aliran-aliran yang berasal dari kawasan tersebut keluar melalui satu aliran tunggal.

Secara operasional, DAS didefinisikan sebagai wilayah yang terletak diatas suatu titik

pada suatu sungai yang dibatasi oleh batas topografi mengalirkan air yang jatuh

diatasnya ke dalam sungai yang sama melalui titik yang sama pada sungai tersebut

(Arsyad, 1985).

Daerah hulu sungai merupakan bagian penting karena memiliki fungsi

perlindungan terhadap seluruh DAS (Asdak, 2004). Adanya fungsi perlindungan

tersebut menunjukan adanya keterkaitan antara hulu dan hilir suatu DAS yang berarti

bahwa kegiatan yang dilakukan di hulu selain memberikan dampak terhadap keadaaan

di hilir (Sudadi et al. 1991). Aktivitas perubahan lanskap termasuk perubahan tata guna

lahan atau pembuatan bangunan konservasi di daerah hulu akan menimbulkan dampak

di daerah hilir berupa perubahan fluktuasi debit dan transport sedimen serta material

terlarut dalam sistem aliran air lainnya (Asdak, 2004). Selain itu kegiatan pertanian/

bercocok tanaman yang tidak mengikuti kaidah-kaidah konservasi pun dapat

meningkatkan erosi yang pada akhirnya akan menurunkan kaidah produktivitas lahan

pertanian (Arsyad, 2006).

Daerah Aliran Sungai merupakan sistem hidrologi yang terdiri dari masukan

(input), proses, dan keluaran (output) (Asdak, 2004). DAS merespon curah hujan yang

jatuh di atasnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya

evapotranspirasi, infiltrasi, perkolasi, aliran permukaan, kandungan air tanah dan aliran

sungai. Setiap masukan DAS dapat dievaluasi proses yang telah dan sedang terjadi

dengan cara melihat atau mengetahui keluaran dari sistem tersebut. Curah hujan sebagai

input akan berinteraksi dengan komponen-komponen DAS sehingga akan menghasilkan

keluaran berupa debit, muatan sedimen dan material lainnya yang terangkut oleh aliran

sungai.

Pengaruh daerah aliran sungai terhadap aliran permukaan dapat dilihat melalui

elevasi/kemiringan dan susunan anak-anak sungai/kerapatan drainase (Asdak 2004).

Semakin besar ukuran DAS, semakin besar aliran permukaan. Tetapi laju maupun

volume aliran permukaan per satuan wilayah dalam DAS menurun apabila luas daerah

tangkapan bertambah besar. Semakin besar kemiringan lereng suatu DAS, semakin

cepat laju aliran permukaan, dengan demikian mempercepat respon DAS tersebut oleh

adanya curah hujan. Bentuk DAS yang memanjang dan sempit cenderung menurunkan

laju aliran permukaan dari pada DAS berbentuk melebar walaupun luas keseluruhan

dari dua DAS tersebut sama. Kerapatan drainase merupakan jumlah dari semua saluran

sungai (km) dibagi luas DAS (km2

Sistem hidrologi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang dapat dipengaruhi

oleh manusia maupun yang tidak dapat dipengaruhi oleh manusia. Diantara faktor yang

dapat dipengaruhi oleh manusia yaitu tata guna lahan dan panjang lereng (pembuatan

teras). Oleh karena itu, dalam perencanaan pengelolaan DAS diperlukan kegiatan yang

salah satu fokusnya ditujukan pada perubahan tata guna lahan serta pengaturan panjang

lereng (Asdak 2004).

). Semakin tinggi kerapatan daerah aliran, semakin

besar kecepatan aliran permukaan untuk curah hujan yang sama.

Pengelolaan DAS merupakan usaha untuk menggunakan semua sumberdaya

(tanah, vegetasi, air dan sebagainya) pada DAS tersebut secara rasional untuk

mendapatkan penggunaan lahan yang berkelanjutan demi tercapainya produksi

maksimum atau optimum dalam waktu yang tidak terbatas dan untuk menekan bahaya

kerusakan seminim mungkin sehingga didapat hasil air dalam jumlah, kualitas dan

distribusi yang baik (Sinukaban, 2007a). Pengelolaan suatu DAS dikatakan berhasil

apabila terpenuhi beberapa hal berikut yaitu : (1) tercapainya kondisi hidrologis yang

optimal, (2) meningkatnya produktivitas lahan yang diikuti oleh perbaikan

kesejahteraan masyarakat, (3) terbentuknya kelembagaan masyarakat yang muncul dari

bawah sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat dan (4) terwujudnya

2.2. Daur Hidrologi

Perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer kemudian ke permukaan tanah

dan kembali lagi ke laut yang tidak pernah berhenti, air tersebut akan tertahan

(sementara) di sungai, danau/waduk dan dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan oleh

manusia atau mahluk hidup lainnya.

Energi panas matahari dari faktor-faktor iklim lainnya menyebabkan terjadinya

proses evaporasi pada permukaan vegetasi dan tanah, di laut atau badan-badan air

lainnya. Uap air sebagai hasil proses evaporasi akan terbawa oleh angin melintasi

daratan yang bergunung maupun datar, dan apabila keadaan atmosfer memungkinkan

sebagian dari uap air tersebut akan terkondensasi dan turun sebagai air hujan. Air hujan

mencapai permukaan tanah sebagian masuk ke dalam tanah (infiltration). Sedangkan air

yang tidak terserap ke dalam tanah akan tertampung sementara dalam

cekungan-cekungan permukaan tanah (suface detention) untuk kemudian mengalir di atas

permukaan tanah ke tempat yang lebih rendah (runoff), untuk selanjutnya masuk ke

sungai. Air infiltrasi dan tertahan di dalam tanah oleh gaya kapiler yang selanjutnya

akan membentuk kelembaban tanah. Apabila tingkat kelembaban air tanah telah cukup

jenuh maka air hujan yang baru masuk ke dalam tanah akan bergerak secara lateral

(horizontal) untuk selanjutnya pada tempat tertentu akan keluar ke permukaan tanah

(subsurface flow) dan akhirnya mengalir ke sungai (Asdak, 2004)

Aliran permukaan terdiri dari dua jenis yaitu stream flow untuk aliran air yang

berada dalam sungai atau saluran dan surface run off (overland flow) untuk aliran yang

mengalir diatas permukaan tanah (Arsyad, 2006).

Akibat panas matahari air di permukaan bumi akan berubah wujudnya menjadi

gas/uap dalam bentuk evaporasi dan bila melalui tanaman disebut transpirasi. Proses

pengambilan air oleh akar tanaman kemudian terjadinya penguapan dari dalam tanah

disebut sebagai evapotranspirasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya runoff antara lain :

1. Besar presipitasi.

2. Besar evapotranspirasi.

a. Ukuran dan bentuk DAS.

Daerah aliran sungai (DAS) adalah wilayah yang dibatasi oleh punggung

bukit atau percabangan saluran yang mengalirkan air dari beberapa titik di wilayah

bagian atas DAS (upstream) menuju titik outlet (Cech, 2005). DAS sering disebut

juga watershed, catchment area, atau river basin (Sinukaban, 2007). Semakin besar luas DAS, akan semakin besar nilai runoff. Bentuk DAS yang cendrung bulat akan

menghasilkan aliran runoff yang tinggi karena runoff dari berbagai titik tersebut akan

mencapai outlet pada waktu yang hampir sama. Sedangkan pada DAS yang berbentuk lebih memanjang, runoff pada bagian downstream akan keluar dari outlet

terlebih dahulu yang kemudian disusul runoff dari upstream.

b. Topografi.

Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relatif terhadap bidang

datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat. Kemiringan lahan

sangat erat hubungannya dengan besarnya erosi. Semakin besar kemiringan lereng,

peresapan air hujan ke dalam tanah menjadi lebih kecil sehingga limpasan

permukaan dan erosi menjadi lebih besar. Kecuraman suatu lereng dapat

dikelompokan juga sebagai berikut :

1. A = 0 sampai < 3% (datar)

2. B=> 3% sampai 8% (landai atau berombak)

3. C => 8 % sampai 15% (agak miring atau bergelombang)

4. D=>15% sampai 30%

5. E=> 30% sampai 45% (Agak curam atau bergunung)

6. F => 45% sampai 65% (curam)

7. G=> 65% (sangat curam) (Arsyad, 2006)

c. Jenis tanah dan penggunaan lahan.

Tanah merupakan bahan hasil pelapukan batuan. Karakteristik tanah dan sebaran

jenisnya dalam DAS sangat menentukan besarnya infiltrasi limpasan permukaan

(overland flow) dan aliran bawah permukaan (sub surface flow). Karakteristik tanah

yang penting untuk diketahui antara lain berat isi, tekstur, kedalaman dan pelapisan

tanah (horison) (Subekti, 2009). Vegetasi penutup lahan memegang peranan penting

dalam proses intersepsi hujan yang jatuh dan transpirasi air yang terabsorpsi oleh

kinetis hujan sehingga memperkecil terjadinya erosi percik (splash erosion),

memperkecil koefisien aliran sehingga mempertinggi penyerapan air hujan

khususnya pada lahan dengan solum tebal (sponge effect) (Subekti, 2009).

Daerah hulu dari suatu DAS berperan sebagai lingkungan pengendali

(conditioning environtment). Sedangkan daerah hilir merupakan daerah penerima

(acceptor) bahan dan energi, atau lingkungan konsumsi atau lingkungan yang

dikendalikan (commanded environtment ). Perubahan yang terjadi pada suatu DAS

dari segi hidrologi mempengaruhi bagian lain dalam DAS tersebut. Penanganan

suatu DAS harus meliputi penanganan sebagai suatu kesatuan sistem bagian DAS

lainnya sehingga perbaikan DAS dapat berjalan efektif (Sinukaban, 2007).

2.3. Perubahan Penggunaan Lahan

Lahan memiliki berbagai fungsi seperti pertumbuhan tanaman pangan dan

pohon-pohonan, perumahan, transportasi, lapangan, bermain, industri dan penggunaan lainnya

yang menunjukan kompleksitas kehidupan modern. Lahan merupakan bagian dari

bentang lahan (landscape) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim,

topografi, hidrologi termasuk vegetasi alami yang semuanya akan berpengaruh terhadap

penggunaan lahan (Sitorus, 2004b). Hal tersebut digunakan untuk menentukan tipe

penggunaan lahan yang akan dikembangkan atau diusahakan di suatu wilayah, dilihat

dari kualitas dan karakteristik lahan.

Penggunaan lahan merupakan setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia

baik permanen maupun berupa sebuah siklus dalam rangka memenuhi kebutuhan

hidupnya baik material maupun spritual dari alam kompleks maupun sumberdaya

buatan secara bersama-sama disebut lahan (Vink, 1975). Penggunaan lahan dapat

digolongkan atas dua golongan yaitu (1) penggunaan lahan pedesaan dalam artian luas

mencakup pertanian, kehutanan, cagar alam/suaka marga dan daerah rekreasi, (2)

penggunaan lahan perkotaan industri yang mencakup kota, perkampungan, kompleks

industri, jalan raya dan daerah pertambangan. Penggolongan yang lain adalah

penggunaan untuk kawasan lindungan, budidaya dan daerah pertambangan

(Hardjowigeno & Widiatmaka, 2007). Pengetahuan akan penggunaan lahan penting

Penggunaan lahan dibatasi oleh beberapa faktor, baik yang dapat dipengaruhi oleh

manusia maupun yang tidak dipengaruhi oleh manusia. Faktor yang tidak dapat

dipengaruhi oleh manusia adalah iklim dan relief. Dua faktor ini yang cenderung stabil

dan tidak responsif terhadap intervensi manusia. Faktor lainnya seperti vegetasi, air dan

tanah merupakan faktor yang responsif terhadap intervensi manusia bahkan terkadang

dapat menyebabkan terjadinya degradasi (Vink, 1975).

Pada awalnya, pemenuhan kebutuhan manusia dapat dilakukan melalui perluasan

areal yang belum diusahakan. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk terus

meningkat sedangkan lahan tidak meningkat jumlahnya. Oleh karena itu terjadilah

keterbatasan lahan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Meningkatnya jumlah

penduduk disertai oleh tuntutan akan peningkatan penyediaan kebutuhan pangan dan

kebutuhan lainnya sehingga menyebabkan terjadinya kompetisi antara berbagai

kemungkinan penggunaan lahan (Sitorus, 2004a). Untuk mengatasi hal tersebut, maka

diperlukan evaluasi sumberdaya lahan yang dapat menyajikan seperangkat data objektif

yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang perencanaan

sehingga lahan dapat digunakan secara efisien. Dengan demikian, kemungkinan

pengalih lahan pertanian ke lahan non pertanian dapat diusahakan agar masih sesuai

dengan konsep penggunaan lahan yaitu sesuai dengan kemampuan dan daya dukungnya

serta mengikuti kaidah-kaidah konservasi tanah.

Perubahan penggunaan lahan merupakan perubahan penggunaan dari satu sisi

penggunaan ke penggunaan lainnya yang diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan

lahan dari suatu waktu ke waktu berikutnya (Vink, 1975). Perubahan penggunaan lahan

tidak mungkin dihindari karena pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat

menyebabkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan lahan pertanian tidak

seimbang (Asdak, 2004). Dengan demikian menyebabkan pemilikan lahan pertanian

menjadi semakin sempit sehingga mulai merambah hutan dan lahan tidak produktif

lainnya sebagai lahan pertanian.

Menurut Vink (1975), perubahan atau perkembangan penggunaan lahan yang

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami

diantaranya yaitu iklim, relief, tanah atau adanya bencana alam seperti gempa dan

banjir. Faktor manusia mempunyai pengaruh yang dominan dibanding faktor alami

dalam memenuhi kebutuhannya pada sebidang lahan yang spesifik seperti konversi

hutan menjadi areal perkebunan atau konversi lahan sawah menjadi tempat pemukiman.

Perubahan penggunaan lahan akan mengubah karakteristik aliran sungai, jumlah aliran

permukaan, kualitas air dan sifat hidrologi daerah yang bersangkutan (Leopold &

Dunne di dalam Sudadi et al., 1991).

2.4. Pengaruh Perubahan Lahan terhadap Karakteristik Hidrologi

Perubahan penggunaan lahan, dilihat dari aspek hidrologi, berpengaruh langsung

terhadap karakteristik penutupan lahan sehingga akan mempengaruhi sistem tata air

DAS. Fenomena ini ditunjukan oleh karakteristik hidrologi DAS yang dapat dikenali

melalui produksi air, erosi dan sedimen (Seyhan, 1999).

Perubahan penggunaan lahan, dari lahan kawasan hutan yang memiliki penutup

tanah (mulsa) menjadi lahan pertanian maupun pemukiman menyebabkan hilangnya

vegetasi permukaan dan berkurangnya daerah yang dapat meresapkan air. Dengan

demikian, peresapan air ke dalam tanah (infiltrasi) menjadi rendah sehingga simpanan

air bawah tanah berkurang yang dapat menyebabkan terjadinya kekeringan di musim

kemarau (Sinukaban, 2007b).

Disisi lain, hal tersebut menyebabkan terjadinya kelebihan air di permukaan pada

musim hujan. Harto (2000) juga menyatakan pengaruh perubahan penggunaan lahan

paling besar terjadi distribusi hujan menjadi aliran permukaan yang selanjutnya akan

mengubah aliran sungai.

Menurut Asdak (2004), perubahan sifat aliran sungai adalah peningkatan

koefisien aliran permukaan yaitu terjadinya peningkatan jumlah air hujan yang menjadi

aliran permukaan sehingga meningkatkan debit sungai. Peningkatan debit puncak akan

merubah pula bentuk hidrograf secara drastis dalam waktu yang relatif singkat.

Puslitbangtanak dan Jasa Tirta (2002) melakukan penelitian untuk melihat pengaruh

perubahan penggunaan lahan terhadap debit puncak aliran permukaan. Perubahan

penggunaan lahan dari tahun 1994 sampai 1997 memberikan dampak terhadap

peningkatan debit puncak aliran permukaan yaitu sebesar 3,188 m3/detik hingga 8,03

m3

Perubahan respon hidrologi akibat perubahan penggunaan lahan juga dapat

dilihat dari rasio antara debit maksimum dan debit minimum suatu sungai (Prastowo,

kerusakan atau tidak. Apabila fluktuasi debit maksimum dan minimum tinggi, berarti

pada musim hujan terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi sehingga menyebabkan

meningkatnya aliran permukaan dan musim kemarau hujan turun dengan intensitas yang

rendah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa DAS mengalami kerusakan fungsi

hidrologi dan telah terjadinya degradasi kualitas DAS. Hal ini dikarenakan tingginya

aliran permukaan juga akan meningkatkan jumlah erosi dan sedimen yang terangkut

bersama aliran permukaan (Asdak, 2004).

2.5. Model Hidrologi DAS

Model hidrologi merupakan model yang menggambarkan secara abstrak

keadaan hidrologi yang mempunyai kesamaan dengan keadaan hidrologi sebenarnya di

lapangan (Pawitan, 2006). Hal yang sama dinyatakan Harto (1993), bahwa model

hidrologi adalah sebuah sajian sederhana dari sebuah sistem hidrologi yang kompleks.

Adapun tujuan penggunaan suatu model dalam pengkajian hidrologi adalah untuk 1)

peramalan (forecasting) termasuk sistem peringatan dan manajemen, peramalan disini

menunjukan baik besaran maupun waktu kejadian yang dianalisis berdasarkan

probabilistik, 2) perkiraan (prediction) termasuk besaran kejadian dan hipotetik, 3) alat

deteksi dalam masalah pengendalian, dengan sistem ynag telah pasti dan keluaran yang

diketahui maka masukan dapat dikontrol dan diatur, 4) alat pengenal (identification

tool) dalam masalah perencanaan misalnya untuk melihat pengaruh urbanisasi, pengelolaan tanah dengan membandingkan masukan dan keluaran sistem tertentu, 5)

ekstrapolasi data/informasi, 6) perkiraan lingkungan akibat tingkat perilaku manusia

yang berubah/meningkat dan 7) penelitian dasar dalam proses hidrologi.

2.6. Soil and Water Assessment Tool (SWAT)

Analisis hidrologi dapat dilakukan dengan menggunakan software SWAT yang

pertama kali dikembangkan oleh DR. Jeff Arnold pada awal tahun 1990-an untuk

Agricultural Research Service (ARS) dari USDA. Menurut Neitsche et al (2005), SWAT merupakan hasil gabungan dari beberapa model yaitu Simulator for Water

Agricultural Management System (GREAMS); dan Erosion Productivity Impact Calculator (EPIC).

Software SWAT pertama kali digunakan di Amerika Serikat yang kemudian meluas ke Eropa, Afrika, dan Asia. Software SWAT dikembangkan untuk mengetahui

pengaruh dari manajemen lahan terhadap siklus hidrologi, sedimen yang ditimbulkan

dan daur ulang bahan kimia pertanian yang diperoleh berdasarkan data pada jangka

waktu tertentu. Software SWAT akan diaplikasikan sebagai tools tambahan pada menu

bar plug-in Map Window-46SR. Map Window 46SR adalah open source software

berbasis GIS yang memungkinkan para penggunanya untuk menambahkan sendiri

program atau tool baru. Dengan demikian, SWAT dapat diintegrasikan dengan

MapWindow (MapWindow SWAT/MWSWAT) tanpa perlu membeli sistem berbasis

GIS lainnya secara lengkap.

SWAT merupakan model hidrologi berbasis fisika (physically based) yang membutuhkan informasi spesifik tentang iklim, sifat-sifat tanah, topografi , vegetasi dan

praktek pengelolaan lahan yang terjadi di dalam DAS. SWAT dapat dimodelkan secara

langsung proses-proses fisika yang terkait dengan pergerakan air, sedimen,

pertumbuhan tanaman, siklus unsur hara dan lain sebagainya (Neitch et al., 2005).

Proses-proses tersebut didasarkan pada konsep neraca air. Untuk pemodelan, suatu

DAS dibagi menjadi menjadi beberapa Sub DAS atau Sub Basin yang didasarkan pada

kesamaan penggunaan tanah dan kesamaan penggunaan tanah atau sifat lain yang

berpengaruh terhadap hidrologi.

Simulasi hidrologi suatu DAS dengan model SWAT dipisahkan ke dalam dua

bagian utama yaitu fase lahan pada siklus hidrologi (Gambar 1) dan fase air pada siklus

hidrologi. Fase lahan mengendalikan jumlah air, sedimen, unsur hara dan pestisida

yang masuk ke dalam saluran utama pada setiap Sub DAS. Fase air atau penelusuran

Gambar 1. Representasi lahan pada siklus hidrologi ((Neitch et al., 2005).)

SWAT terus mengalami perkembangan sejak awal diciptakan. Hingga kini,

SWAT telah dicoba dikembangkan untuk daerah tropis yang pada dasarnya memiliki

ketersediaan data yang berbeda dengan daerah sub tropis dimana model ini diciptakan.

Pengembangan sangat didukung oleh perkembangan teknologi. Pada awalnya, SWAT

untuk dikembangkan oleh Windows (Visual Basic), GRASS, Arcview, ArcGIS dan

terakhir dikembangkan dalam Map Window, suatu interface untuk SWAT yang dapat

diakses bebas oleh pengguna.

SWAT telah mengalami validasi yang luas. Kalibrasi dan validasi output SWAT

oleh Reungsang et al. (2005) dengan membandingkan aliran hasil model dan aliran NO3-N dalam sungai menghasilkan nilai R2

Siklus hidrologi yang disimulasikan dalam SWAT berdasarkan pada persamaan

water balance. Persamaannya (Neitch et al., 2005) adalah :

sebesar 0.73. Kalibrasi aliran permukaan

bulanan yang dilakukan oleh Schuoldan Abbaspour (2006) menggunakan teknik

Nash-Sutcliffe menghasilkan nilai efesiensi sebesar 0.82. Analisis sensitivitas model yang

dilakukan Reungsang et al. (2005) menunjukan bahwa model sangat peka terhadap

Keterangan

SWt = kandungan akhir air tanah (mmH

:

2

SW

O)

0 = kandungan air tanah awal pada hari ke-i (mmH2

R

O)

day = Jumlah presipitasi pada hari ke-i (mmH2

Q

O)

Surf = Jumlah surface runoff pada hari ke-i (mmH2

Ea = Jumlah evapotranspirasi pada hari ke-i (mmH O)

2

Wseep = Jumlah air yang memasuki vadose zone pada profil tanah pada hari O)

ke- I (mmH2

Qgw = Jumlah air yang kembali pada hari ke-i (mmH O)

2

Data masukan model untuk setiap HRU Sub DAS dikelompokan ke dalam

beberapa kategori yaitu iklim, unit respon hidrologi (Hydrologic Respon Unit/HRU),

genangan/daerah basah, air bawah tanah dan saluran utama yang mendrainase Sub

DAS. HRU merupakan kelompok lahan dalam Sub DAS yang memiliki kombinasi

tanaman penutup, tanah dan pengolahan yang unik. Data yang dibutuhkan dalam model

ini merupakan data harian.

O)

Data iklim menyediakan masukan air dan energi yang berpengaruh terhadap

keseimbangan air. Input energi berupa iklim penting dalam melakukan simulasi dalam

SWAT untuk menghasilkan perhitungan water balance yang akurat (Neitsch et al., 2005). Paramater iklim yang digunakan dalam SWAT berupa hujan harian, temperatur

udara maksimum dan minimum, radiasi matahari, kecepatan angin, serta kelembaban

nisbi. Keunggulan dari SWAT adalah data iklim yang sulit untuk disediakan secara

harian dapat dibangkitkan dengan menggunakan input file weather generator (.wgn).

Output SWAT terangkum dalam file-file yang terdiri dari file HRU, SUB dan RCH. File HRU berisikan output dari masing-masing HRUs, sedangkan SUB berisikan

output dari masing-masing sub DAS dan RCH merupakan output dari masing-masing sungai utama pada setiap sub DAS. Informasi output pada file SUB dan file HRU

adalah luas area (AREA km2), jumlah curah hujan (PRECIP mm), evapotranspirasi

actual (ET mm H2O), kandungan air (SW), aliran permukaan (SURQ mm), aliran

lateral (LATQ), aliran dasar (GWQ), hasil sedimen (SED ton/ha). Sedangkan informasi

curah hujan (PRECP mm), evapotranspirasi aktual (ET mm), kandungan air tanah (SW

mm), air perkolasi (PERC mm), aliran permukaan (SURQ mm), aliran ground water

(GW_Q mm), hasil air (WYLD mm).

2.7. Penelitian Terdahulu

Opensource MWSWAT telah digunakan dalam analisis dan validasi debit pada DAS Cisadane hulu dengan letak outlet sungai di daerah Batubeulah. Simulasi debit

dari MW SWAT menghasilkan debit rata-rata sebesar 77.08 m3/detik. Nilai ini tidak

terlalu jauh dengan debit rata-rata bulanan hasil observasi. Dari perbandingan secara

statistik, diperoleh nilai R2

Model SWAT juga telah dilakukan analisis terhadap penggunaan lahan di daerah

DAS Cirasea pada tahun 1998, 2004, dan 2007 menunjukan bahwa menunjukan bahwa

terjadi perubahan penggunaan lahan di DAS Cirasea selama kurun waktu tersebut.

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di DAS Cirasea mengakibatkan terjadinya

perubahan respon hidrologi khususnya aliran permukaan dan aliran dasar. Aliran

permukaan yang terbesar dihasilkan oleh penggunaan lahan sesuai dengan RTRW yaitu

sebesar 279,51 mm (Srimalahayati, 2010).

sebesar 0.712 dan nilai NSI sebesar 0.696. Hal ini

menunjukan simulasi SWAT yang dijalankan dapat dikategorikan memuaskan.

Penelitian ini masih menggunakan beberapa parameter dan data global misalnya untuk

karakteristik tanah, karakteristik tanaman dan wilayah urban (pemukiman) (Faradina,

3.1. Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di DAS Citarum hulu dengan luas DAS sebesar 12.000 km2. Sungai Citarum yang berhulu di gunung Wayang, Kabupaten Bandung

(1700 m dpl) melewati dasar cekungan dan mengalir ke Waduk Saguling dan bermuara

di pantai Utara Jawa. Wilayah cekungan bandung ini berada pada koordinat 107° BT

and 6° 32’ LS dimana outlet dari sungai citarum ini adalah outlet nanjung yang berada pada koordinat 6°57' LS 107°32' BT. Penelitian akan dilaksanakan bulan Januari

sampai Juni 2011.

3.2. Alat dan Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : peta tanah DAS

Citarum Hulu skala 1: 100.000, peta landuse 1994-2005 (sumber : BAPPEDA Kabupaten Bandung) skala 1:100.000, DEM (Digital Elevation Model) dengan

Resolusi 30 m x 30 m untuk wilayah Citarum dan data karakteristik tanah.

Peralatan yang digunakan adalah seperangkat komputer dengan perangkat lunak

MapWindow46SR, MWSWAT versi 1.9, Arc View version 3.3 with extension : Spatial

Analysis 2.0 dan Image Analysis, Global Mapper dan Miscrosoft Office.

3.3. Metode Pelaksanaan 3.3.1 Pengumpulan data

Pada tahap kegiatan pengumpulan data terdiri dari beberapa kegiatan:

1. Persiapan

Persiapan merupakan rangkaian awal suatu kegiatan penelitian. Hal-hal yang

perlu dipersiapkan :

a) Peta-peta dasar

Peta-peta yang perlu dipersiapkan adalah :

1)Peta DEM yang berasal dari DEM (Digital Elevation Model) dengan resolusi

30mx30m untuk wilayah Citarum, berasal dari

2)Peta landuse seri 1994, 1997, 2001, dan 2005 berasal dari BAPPEDA Kabupaten Bandung skala 1: 100.000.

3)Peta jenis tanah DAS Citarum skala 1 :100.000 berasal dari Balai Besar

Penelitian Tanah dan Agroklimat tahun 1993.

b) Jenis data sekunder yang diperlukan

Jenis data sekunder yang diperlukan merupakan data biofisik lahan yang

disesuaikan dengan masukan data (input) yang diperlukan model SWAT. Data

sekunder yang dibutuhkan adalah data debit aliran sungai bulanan dan harian

dari tahun 1994-2005, data curah hujan (1994-2005) dan data karakteristik

tanah. Semua data sekunder bersumber dari Balai Besar Wilayah Sungai

Citarum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Air, Balai Pendayagunaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung serta Pusat Penelitian Tanah dan

Agroklimat-Bogor.

2. Pengelompokan data

Data-data hasil inventarisasi disusun berdasarkan masukan model pada model

SWAT berupa :

a) Data iklim

Data iklim yang dibutuhkan berupa data harian yang terbentuk time series yang

terdiri dari data curah hujan (mm), temperatur maksimum dan minimum, radiasi

matahari (MJ/m2

Pada penelitian ini data curah hujan berasal dari 5 stasiun penakar hujan (tahun

1994-2005) disajikan pada Gambar 15 dan metode perhitungan evapotranspirasi

pontensial menggunakan perhitungan Penman-Monteith.

/hari) serta kecepatan angin (m/dt). Stasiun lokasi penakar hujan

telah diketahui koordinat dan elevasinya. Penyiapan data iklim harus disesuaikan

dengan metode prediksi evapotranspirasi pontensial yang digunakan pada model.

Model SWAT sendiri menyediakan tiga model prediksi yaitu metode

Penman-Monteith, Priestley-Taylor dan Hargreaves.

b) Karakteristik tanah

Karaktersitik tanah diperlukan adalah sifat fisika tanah untuk masing-masing

horizon meliputi kedalaman efektif (mm) dan infiltrasi tanah, ketebalan horizon

(mm), tekstur tanah, bulk density (g/cm3), kapasitas menahan air (mm H2

c) Karakteristik sungai

O/mm

tanah), Saturated hydraulic conductivity, kandungan fraksi batuan (%), nilai erodibilitas tanah dan kandungan bahan organic (%).

Karakteristik sungai yang diamati adalah karakteristik saluran sungai yang ada

di wilayah penelitian. Pengamatan karakteristik sungai ini menentukan kekasaran

manning saluran pada Tabel 1, konduktivitas hidroulik efektif tanah pada saluran

Tabel 1. Karakteristik saluran terbuka untuk menentukan nilai kekasaran manning

berdasarkan Chow (1959).

No Karakteristik Saluran Nilai Kekasaran Manning Rata-rata Range 1. Sudah dikeruk atau digali

a) Terpelihara, lurus dan seragam

0.025 0.016-0.023

b)Terpelihara, berkelok dan tidak seragam

0.035 0.023-0.05

c) Tidak terpelihara dan banyak tanaman liar

0.075 0.04-0.14

2.

a) Sedikit tanaman dan berbatu

0.05 0.025-0.065

b)Banyak pohon dan berbatu 0.1 0.05-0.15

Sumber : Neitsch et al, 2005

Tabel 2. Konduktivitas hidrolik efektif tanah pada saluran terbuka berdasarkan

Lane (1983)

No Material Dasar Karakteristik Material Dasar

Konduktivitas Hidrolik (mm/jam) 1 Kecepatan kehilangan

sangat cepat

Tidak ada kerikil dan pasir dengan ukuran besar

127

2 Kecepatan kehilangan cepat

Sedikit mengandung krikil dan pasir

51-127

3 Kecepatan kehilangan rendah

Campuran krikil dan pasir dengan kandungan liat-debu sedang

6-25

4 Kecepatan kehilangan rendah

Campuran krikil dan pasir dengan kandungan liat-debu tinggi

0.025-2.5

Sumber : Neitsch et al, 2005

3.3.2 Pemasukan data

Data Input yang disiapkan pada tahap pengumpulan data dimasukan ke dalam

file-file data input (SWAT Input File). Terdapat 17 file data input yang terkait dengan analisis hidrologi seperti disajikan pada Tabel 3. File PCP, TMP, SLR, HMD dan SOL

Sedangkan file FIG, CIO, COD, BSN, SUB, HRU, MGT, GW, dan RTE terbentuk setelah prosedur pengolahan data dijalankan.

Tabel 3. File-file input dan fungsinya pada Model SWAT

Nama File Fungsi

FIG Mendefinisikan jaringan hidrologi DAS CIO Mengontrol file parameter DAS

COD Menentukan waktu simulasi BSN Mengontrol parameter input PCP File data curah hujan

TMP File data temperatur maksimum dan minimum harian

SLR File data radiasi matahari harian HMD File data kelembaban udara harian CROP File parameter penutup

lahan/pertumbuhan tanaman URBAN File data lahan terbangun

SUB Mengontrol parameter input ditingkat Sub DAS

WGN File input generator iklim

RTE File input saluran utama : mengontrol parameter pergerakan air dan sedimen di tingkat Sub DAS

HRU Mengontrol parameter ditingkat HRU MGT File input pengelolaan : skenario

pengelolaan dan penutupan lahan SOL File karakteristik tanah

GW File air bawah tanah Sumber : Neitsch et al (2005)

Prosedur input data untuk file-file pada level DAS sebagai berikut:

1. File-file PCP dan TMP disusun dalam format miscrosoft Access. File-file ini disusun menggunakan format yang telah ditentukan oleh model SWAT dimana

setiap file terdiri dari 2 bentuk yaitu :

a) File berisi lokasi stasiun

b) File berisi besarnya data masing-masing stasiun

Pada file ini terdiri dari judul, tanggal dan besarnya data (PCP dan TMP). Sedangkan data hujan, temperatur maksimum-minimum, radiasi matahari dan

kecepatan angin untuk membangun file yang disetting dalam data SWAT. Data

yang diperlukan untuk generator iklim:

a. Rata-rata temperatur udara maksimum harian setiap bulan (˚C)

b. Rata-rata temperatur udara minimum harian setiap bulan (˚C)

c. Standar deviasi temperatur udara maksimum harian setiap bulan (˚C)

d. Standar deviasi temperatur udara minimum harian setiap bulan (˚C)

e. Rata-rata curah hujan bulanan (mm)

f. Standar deviasi curah hujan bulanan (mm)

g. Koefesien skewnes curah hujan bulanan

h. Probabilitas hari basah mengikuti hari kering tiap bulan

i. Probabilitas hari kering mengikuti hari basah tiap bulan

j. Rata-rata jumlah hari hujan tiap bulan

k. Rata-rata curah hujan yang jatuh lebih dari 30 menit tiap bulan

l. Rata-rata radiasi sinar matahri harian tiap bulan (MJ/m2

m.Rata-rata temperatur titik embun harian tiap bulan (˚C) /hari)

n. Rata-rata kecepatan bulanan tiap bulan (m/detik)

2. Karakteristik tanah dan Hydrology Soil Group (HSG)

Tipe dan karakteristik tanah di daerah penelitian berdasarkan hasil penelitian tanah

(Puslittanak) pada tahun 1993 untuk tanah skala semi detail. HSG sebagai dasar

analisis untuk tektur tanah dan kemampuan infiltrasi dan sangat berpengaruh pada

aliran permukaan untuk tiap tipe jenis penggunaan lahan yang berbeda. Tipe dan

Tabel 4. Hydrograph Soil Groups (HSG)

Tabel 5. Karakteristik tanah untuk input SWAT

KODE SWAT Keterangan NLAYERS Jumlah horizon

HYDGRP Group hidrologi tanah (berdasarkan penamaan kriteria dari SCS (Soil Conservation Service))

SOL_ZMX (mm) Kedalaman maksimum perakaran tanaman pada profil tanah (mm)

TEXTURE Tekstur tanah pada semua lapisan pada profil tanah. Data ini tidak diproses dalam model

SOL_Z Ketebalan setiap horizon pada profil tanah dari permukaan tanah (mm)

SOL_BD Bulk density (Mg/m3 atau gr/cm3 SOL_AWC

)

Kapasitas menahan air pada setiap lapisan (mm H2

SOL_CBN

O/mm tanah)

Kandungan bahan organik tanah (% berat tanah)

CLAY Kandungan liat tanah (% berat tanah

SILT Kandungan debut tanah (%berat tanah)

ROCK Kandungan fraksi batuan (% berat tanah)

K_USLE Nilai erodibilitas tanah menurut USLE (m3

-ton cm) Hydrology Soil

Groups (HSG)

Keterangan Laju infiltrasi (cm/hour)

A Dalam pasir, debu beragregat 0.76-1.14

B Dangkal, pasir berlempung 0.38-0.76 C Liat berlempung, pasir

berlempung dangkal

0.13-0.38

D Tanah yang megembang pada waktu basah, liat sangat tinggi >60%, tanah yang dipengaruhi oleh garam

5. Karakteristik penggunaan lahan

Penggunaan lahan yang ada di wilayah penelitian dalam model ini dilakukan

dengan pendekatan dengan menggunakan database yang telah disediakan SWAT yang

terdapat dalam file CROP dan URBAN dengan melakukan koreksi terhadap nilai leaf

areal index (LAI), kekasaran meanings (n), curve number menurut SCS (CN) dan nilai pengelolaan tanaman menurut USLE (c). Perubahan beberapa parameter disesuaikan

dengan hasil survei lapang pada daerah penelitian.

Klasifikasi peta landuse dari tahun 1994, 1997, 2001 dan 2005 dapat dilihat pada

Gambar 3, 4, 5 dan 6.

Gambar 5. Peta landuse tahun 2001

(b)

3.3.3 Analisis Data

Tahap Analisis data terdiri dari identifikasi perubahan penggunaan lahan,

analisis debit sungai dengan menggunakan model SWAT dan analisis debit model hasil

kalibrasi SWAT terhadap penggunaan lahan 1994, 1997 dan 2001 .

A. Identifikasi Perubahan penggunaan lahan

Pola perubahan penggunaan lahan diidentifikasi dengan cara overlay peta landuse Citarum Hulu tahun 1994 dengan peta landuse 1997, kemudian overlay landuse 1997 dengan 2001. Landuse 2001 dengan 2005. Proses overlay peta tersebut menggunakan

Gambar 7. Proses identifikasi perubahan lahan

B. Analisis Debit Sungai menggunakan model MWSWAT

Pada tahap ini, telah dilakukan pengolahan analisis debit aliran dengan

menggunakan data lokal daerah penelitian. Analisis debit aliran yang akan di

simulasikan adalah debit aliran permukaan runoff, aliran lateral dan aliran dasar.

Prosedur analisis debit aliran adalah sebagai berikut :

a) Deliniasi Daerah penelitian

Deliniasi daerah penelitian dilakukan menggunakan DEM STRM 30 x 30 m

dengan bantuan program Map Window. Daerah penelitian akan dideliniasi dari

DEM secara otomatis berdasarkan topografi alaminya, begitu pula dengan jaringan

hidrologinya. SWAT membagi DAS menjadi beberapa Sub DAS dimana setiap Sub

DAS mempunyai jaringan utama. Metode yang digunakan dalam proses deliniasi

DAS adalah metode treshold. Besar kecilnya treshold yang digunakan akan menentukan jumlah jaringan sungai yang terbentuk kemudian, jaringan sungai

tersebut akan menentukan banyaknya Sub DAS yang terbentuk dalam DAS.

Deliniasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Kotak dialog watershed delineation

b) Pembentukan HRU

HRU merupakan unit analisis hidrologi yang dibentuk berdasarkan

karakteristik tanah dan penggunaan lahan yang spesifik. HRU diperoleh melalui

overlay peta tanah dan penggunaan lahan. Satu sub DAS terdiri dari beberapa HRU. Proses pembentukannya dapat diihat pada Gambar 9.

Pembuatan HRU ( Create Hidrology Response Unit)

- Interval slope menurut Arsyad (2006)

- Peta raster landuse dan peta raster tanah format sistem koordinat proyeksi

UTM.

Gambar 9. Kotak dialog pembentukan HRUs

c) Penggabungan HRUs dengan data iklim

Tahap penggabungan HRUs dengan data iklim dilakukan setelah satuan analisis

terbentuk. Pada tahap ini harus ditentukan periode simulasi terlebih dahulu

kemudian memasukan data iklim.

d) Simulasi

Proses simulasi dijalankan setelah proses penggabungan HRU dengan data iklim

selesai dilakukan. Kemudian simulasi hidrologi tersebut dijalankan berdasarkan

periode harian. Persamaan yang digunakan di dalam SWAT untuk memprediksi

aliran permukaan adalah metode SCS Curve Number.

Dimana Qsurf adalah jumlah aliran permukaan pada hari I (mm). Rday

Dimana CN curve number (bilangan kurva), Curve Number (CN) diturunkan dari

analisis spasial dimana peta tanah dikonversi menjadi Hydrology Soil Group dan

dioverlay dengan peta penutupan lahan masing–masing tahun. CN digunakan

untuk memprediksi nilai runoff atau infiltrasi dan Ia adalah 0.2 S (berdasarkkan

hasil penelitian), sehingga persamaan perhitungan aliran menjadi :

adalah

jumlah curah hujan pada hari ke I (mm). Ia adalah kehilangan akibat resapan

permukaan, intersepsi dan infiltrasi (mm) dan S adalah parameter retensi (mm).

Paramater retensi dihitung berdasarkan persamaan berikut :

Qsurf =

Persamaan untuk menghitung aliran lateral adalah :

Dimana Qlat adalah jumlah air lateral yang masuk ke sungai utama pada hari ke

I (mm), SW iy,excess adalah kelebihan air pada lapisan tanah (mm), Ksat adalah

saturated hydraulic conductivity (mm/jam), slp adalah lereng (m/m), Ød adalah porositas tanah (mm/mm) dan Lhill

SW

adalah panjang lereng (m). Kelebihan air

pada lapisan tanah dihitung dengan persamaan :

iy,excess = SWly - FCly jika SWly > FC

ly adalah kandungan air tanah(mm) dan FCly

Aliran bawah tanah atau base flow (Q

adalah kapasitas

lapang (mm).

Dimana Ksat

e) Output SWAT

adalah hydraulic conductivity (mm/hari), = adalah jarak antar sub DAS ke saluran utama (m) dan adalah tinggi muka air tanah (m).

Hasil debit model SWAT yang menggunakan peta landuse pada tahun

2001 dan curah hujan tahun 2001 dapat divisualiasi dalam gradasi warna. Output

yang dipilih berupa debit rata-rata bulanan pada tahun 2001.

Output SWAT tersimpan dalam file-file output (SWAT Output File) yang terdiri dari file BSB, SBS dan RCH. File BSB berisi informasi sub DAS, file

SBS berisi informasi masing-masing HRU dan RCH berisi informasi pada

masing-masing sungai utama dalam sub DAS. Informasi yang terdapat pada

masing-masing sub DAS dan HRU dihasilkan selama periode simulasi dan

terdiri dari area (km2

f) Kalibrasi dan Validasi Model SWAT

), jumlah curah hujan (mm), kandungan air tanah (mm),

perkolasi (mm), aliran permukaan (mm), aliran lateral (mm) dan aliran dasar

(mm).

Kalibrasi dan pengujian model bertujuan agar output model yang

digunakan hasilnya mendekati dengan output dari DAS yang diuji. Kalibrasi

dilakukan terhadap nilai debit dengan cara membandingkan antara hasil prediksi

dengan hasil observasi (hasil pengukuran stasiun pengamat arus sungai (SPAS

di lapangan) dimana perbandingan tersebut menggunakan kriteria stastistik. Data

hasil observasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari SPAS Nanjung

dari tahun 1994-2005.

Model SWAT telah menyediakan 500 parameter untuk simulasi, tapi tidak

semua parameter digunakan untuk daerah Citarum Hulu sesuai dengan waktu

dan ketersediaan data. Pemilihan dan penyesuaian parameter ini dilakukan

dengan proses kalibrasi manual. Setelah dilakukan kalibrasi terhadap parameter

model, dilakukan pengujian model (validasi). Validasi dilakukan terhadap

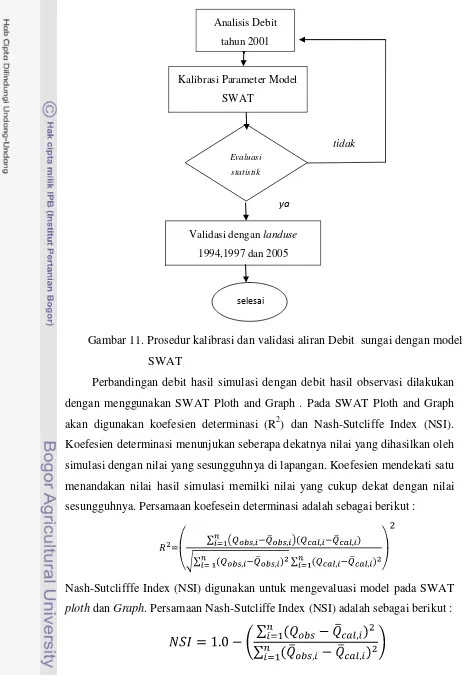

Perbandingan debit hasil simulasi dengan debit hasil observasi dilakukan

dengan menggunakan SWAT Ploth and Graph . Pada SWAT Ploth and Graph

akan digunakan koefesien determinasi (R2

Nash-Sutclifffe Index (NSI) digunakan untuk mengevaluasi model pada SWAT

ploth dan Graph. Persamaan Nash-Sutcliffe Index (NSI) adalah sebagai berikut : ) dan Nash-Sutcliffe Index (NSI).

Koefesien determinasi menunjukan seberapa dekatnya nilai yang dihasilkan oleh

simulasi dengan nilai yang sesungguhnya di lapangan. Koefesien mendekati satu

menandakan nilai hasil simulasi memilki nilai yang cukup dekat dengan nilai

sesungguhnya. Persamaan koefesein determinasi adalah sebagai berikut :

Gambar 11. Prosedur kalibrasi dan validasi aliran Debit sungai dengan model

SWAT

Analisis Debit tahun 2001

Evaluasi

statistik

tidak

ya Kalibrasi Parameter Model

SWAT

selesai

Keterangan :

Qobs = debit observasi (m3

Q

/det)

cal,i = debit hasil simulasi (m3

= debit Simulasi rata-rata (m /det)

3

= debit observasi rata-rata (m /det)

3

Range nilai NSI adalah antara ∞ sampai dengan 1. Kategori simulasi

berdasarkan nilai NSI (Van Liew et al, 2005 dalam Stehr, 2009) adalah sebagai

berikut :

/det)

Layak jika ≥ 0.75

Memuaskan jika 0.36 ≤ NSI < 0.75

Kurang Memuaskan jika < 0.36

C. Analisis Debit Sungai dengan Model SWAT Hasil Kalibrasi terhadap Penggunaan Lahan 1994, 1997 dan 2001

Analisis debit terhadap penggunaan lahan tahun 1994, 1997 dan 2001

dilakukan dengan menggunakan model SWAT hasil kalibrasi. Analisis

dilakukan dengan menggunakan curah hujan tahun 2005 sebagai input tetap.

Pada análisis ini diasumsikan bahwa :

1. Parameter penggunaan lahan (sebagai parameter input ) nilainya berubah

BAB IV

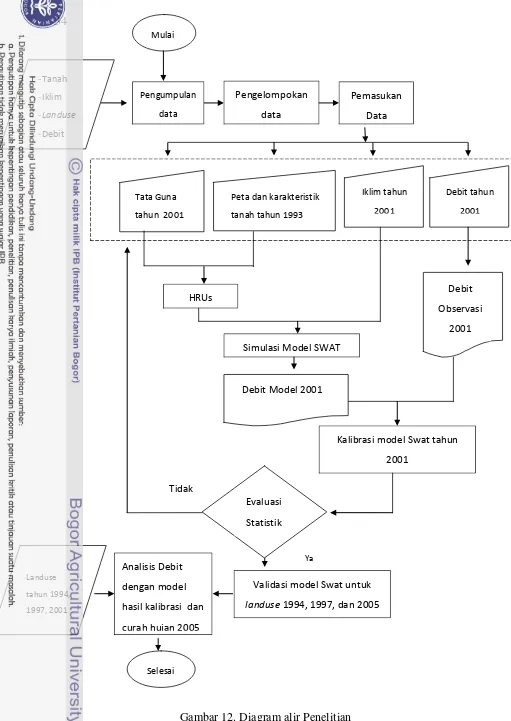

Gambar 12. Diagram alir Penelitian

Pengelompokan

Kalibrasi model Swat tahun 2001

Tidak

Validasi model Swat untuk

landuse 1994, 1997, dan 2005

Ya Analisis Debit

4.1 Topografi dan Tata Sungai

DAS Citarum Hulu merupakan suatu cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan

Tangkuban Perahu di daerah utara dengan puncaknya antara lain Gunung Burarang

(2.076 m), Gunung Tangkuban Perahu (2.064 m), Gunung Manglayang (1800 m), dan

Gunung Jarian (1282 m). Dibagian Timur dilingkupi oleh Gunung Malang (1256 m)

dan Gunung Tanjak Nangsi (1514 m). Di bagian Barat cekungan muncul sederetan

instrusi yang membentuk punggung-punggung tak teratur yaitu Pegunungan Krenceng

(1736 m) dan Gunung Mandalawangi (1676 m) yang membatasi cekungan ini di daerah

timurnya.

DAS Citarum Hulu terdiri dari dataran tinggi (60%) dan daerah perbukitan

bergelombang (40%). Lereng dalam DAS Citarum Hulu sangat bervariasi dengan

jumlah keseluruhan 1.771 100.000 ha (pada Tabel 6).

Tabel 6. Jenis, luas, dan persentase lerengan di DAS Citarum Hulu

No Jenis Lerengan Luas (ha) %

Daerah resapan pada DAS Citarum Hulu berdasarkan kondisi hidrologi geologi

dan topografi resapan utama terdiri atas daerah dengan endapan alluvial dan Volkanik

Muda. Daerah endapan aluvial mempunyai karakteristik topografi landai dan gradien air

bumi dangkal. Karakteristik resapan diasumsikan sebanding dengan endapan dataran

pantai berlumpur yang diestimasikan koefesien resapannya adalah 8 %. Fluktuasi muka

air bumi dangkal pada cekungan Bandung (bagian depan aluvial) umumnya sama. Total

area ini adalah sebesar 336.8 km2

Daerah endapan vulkanik Muda mempunyai total area zone sebesar 1.285.7 km .

2

.

Daerah endapan ini dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan topografi, lereng dan

a) Lereng vulkanik bagian atas dan tengah. Lereng antara 20-30% dan bagian tengah

dapat mencapai 30%. Resapan baik karena bagian atas ditutupi oleh endapan

vulkanik yang porous. Jika lava mineral berarti resapan dapat dianggap tidak ada.

Pada zone ini sering muncul mata air bila muka air bumi terpotong oleh tebing.

Rata-rata koefesien resapan berdasarkan pengukuran aliran dasar bagian atas DAS

adalah sebesar 15-25%.

b) Lereng vulkanik bagian bawah dan kaki bukit elevasi di bawah 800 m dari

permukaan laut (dpl) lerengan antara 5% dan 10%. Karakteristik resapan baik.

Koefesien resapan didasarkan pada fluktuasi muka air bumi ditetapkan sebesar 25%.

Slope dan panjang slope adalah dua factor yang menentukan topografi dari suatu

DAS,dimana dua faktorini dapat menentukan kecepatan dan volume run off. (Asdak,

2004).

4.2 Karakteristik Tanah

Jenis tanah di daerah penelitian diperoleh dari peta Tanah Semi Detail DAS

Citarum Hulu sekala 1:100.000 tahun 1993. Berdasarkan peta tersebut terdapat 55 SPT

di DAS Citarum Hulu yang terbagi ke dalam 6 ordo yaitu Inceptisol, Alfisolls,

Andisolls, Mollisols, Entisols dan Ultisolls. Klasifikasi tanah berdasarkan ordo untuk

daerah penelitian data dilihat pada Gambar 13.

Inceptisols terdiri dari Sub Group Aquic Eutropepts, Typic Tropaquepts, Aeric

Tropaquepts, Oxic Humitropepts , Vertic Tropaquepts, Andic Dystropepts. Andisols

terdiri dari Typic Hapludands, Eutric Hapludans, Thaptic Hapludans, Entisols terdiri

dari Troporthents. Mollisols terdiri dari : Oxic Argiudolls, Typic Hapludolls, Aquic

Hapludolls, Cumulic Hapludolls, Andic Hapludolls. Ultisols terdiri dari sub group :

Typic Rhodudullts.

Jenis tanah yang paling dominan pada DAS Citarum Hulu adalah Tanah Inceptisol

dengan persentase luas 42.6% (69368,76 ha). Luasan tiap jenis tanah berdasarkan kelas

Tabel 7. Luasan tiap jenis tanah berdasarkan kelas ordo tanah

Jenis Tanah Luas (ha) Luas (%)

Alfisolls 14480.67 8.9

Andisols 37100.31 22.8

Entisols 1361.3 0.8

Inceptisols 69368.76 42.6

Mollisols 33872.86 20.8

Ultisols 6591.12 4

Total 162775 100

4.3 Kondisi Iklim

Keadaan iklim tergolong tropis yang dicirikan oleh adanya dua musim yang

berbeda, yaitu musim penghujan dan musim kemarau dengan rata-rata suhu 27.15°C

pada daerah rendahnya dan 19.67°C pada daerah tingginya. Kelembaban berkisar

70-83%.

Di dalam DAS terdapat 59 stasiun curah hujan yang terdiri atas tipe biasa

(ordinary type), 15 buah tipe otomatis (outamatic type) dan 9 buah tipe otomatis yang

dilengkapi dengan sistem telemetri. Rata-rata tahunan curah hujan berkisar antara 1800

m dan 3500 mm. DAS Citarum Hulu memiliki curah hujan rata-rata tahunan berkisar

antara 1800 mm hingga 2800 mm.

Daerah Penelitian temasuk tipe iklim D berdasarkan klasifikasi Oldeman.

Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat kebasahan suatu wilayah, yaitu dari banyaknya

bulan basah (curah hujan bulanan >200 mm) dan bulan kering (curah hujan<100 mm).

Berdasarkan klasifikasi tersebut daerah penelitian mempunyai bulan basah 3-4 bulan

basah dan bulan kering 4 bulan. Curah hujan rata-rata bulanan dari tahun 2004-2008

pada stasiun Bandung dapat dilihat pada Gambar 14. Pada Gambar 14 curah hujan

rata-rata bulanan < 100 mm (bulan kering) terjadi pada bulan Juli, Agustus, September dan

Oktober sedangkan curah hujan >200 mm (bulan basah) terdapat 8 bulan yaitu Januari

sampai Juni dan Noverber sampai Desember. Stasiun penakar hujan yang terdekat untuk

DAS Citarum berjumlah lima stasiun, dimana lokasi titik stasiun penakar hujan dapat

dilihat pada Gambar 15.

Gambar 14 . Rata-rata curah hujan bulan dari tahun 2004-2008

0

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des

Gambar 15. Sebaran stasiun penakar hujan DAS Citarum Hulu

4.4 Kondisi Hidrologi

Debit observasi yang digunakan untuk penelitian ini berasal dari pos duga Air

Nanjung. Pemilihan pos duga air Nanjung karena ketersediaan data debit sungai untuk

yang tersedia lengkap adalah data debit bulanan dan harian. Gambar 16 menunjukan

rata-rata debit bulanan dari tahun 2004-2008.

Gambar 16 . Debit aliran sungai rata-rata bulanan (2004-2008)

Rata-rata debit minimum terjadi pada bulan Agustus sebesar 9.29 m3/s dan

rata-rata debit maksimu terjadi pada bulan pada bulan Maret sebesar 128.95 m3/s.

0 20 40 60 80 100 120 140

jan feb mar apr mei jun jul Agus Sept Agust Okt Nov Des

Q

(m

3/