TINGGI ASPEK JASA LINGKUNGAN PENGENDALI EROSI

DAN SEDIMENTASI (HCV 4.2) DI DAS CILIWUNG HULU

NURAIDA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Analisis Spasial Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Aspek Jasa Lingkungan Pengendali Erosi dan Sedimentasi (HCV 4.2) Di DAS Ciliwung Hulu adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2016

RINGKASAN

NURAIDA. Analisis Spasial Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Aspek Jasa Lingkungan Pengendali Erosi dan Sedimentasi (HCV 4.2) Di DAS Ciliwung Hulu. Dibimbing oleh LATIEF MAHIR RACHMAN dan DWI PUTRO TEJO BASKORO.

Perubahan penggunaan lahan hutan menjadi lahan terbangun dalam suatu kawasan daerah aliran sungai (DAS) mengakibatkan berbagai dampak seperti menurunnya fungsi-fungsi hidrologi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya erosi tanah, longsor, banjir, kekeringan serta kebakaran hutan. Tingginya tingkat kerusakan lingkungan yang timbul akibat pengelolaan kawasan hutan yang tidak berkelanjutan, mengindikasikan perlunya suatu tindakan untuk mengurangi permasalahan tersebut. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai dan memetakan kawasan hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi (HCV) dan dianggap penting di luar kawasan lindung. Konsep HCV menjadi unsur penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemantauan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi. Identifikasi kawasan HCV berguna dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kawasan hutan untuk pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya sehingga memberikan keseimbangan antara manfaat ekologis, ekonomi dan budaya.

Penelitian ini dilakukan di DAS Ciliwung Hulu pada bulan Mei sampai November 2015 dan bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi aspek jasa lingkungan pengendali erosi dan sedimentasi (HCV 4.2), (2) Menganalisis konsistensi HCV 4.2 berdasarkan kemampuan lahan dan PP No. 26 Tahun 2008, (3) Menyusun arahan pengelolaan DAS untuk mengendalikan perubahan penggunaan lahan di kawasan HCV 4.2. Prediksi erosi potensial DAS dilakukan menggunakan kriteria HCV Toolkit untuk menentukan tingkat bahaya erosi. Area HCV 4.2 merupakan area dengan tingkat erosi berat dan sangat berat. Analisis kemampuan lahan menggunakan metode yang dideskripsikan dalam Klingibel dan Montgomary. Kelas kemampuan lahan ditentukan berdasarkan 2 parameter yaitu erosi dan kemiringan lereng.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 13 630 ha (90%) dari total luas DAS Ciliwung Hulu teridentifikasi sebagai daerah HCV 4.2, yang ditandai dengan potensi erosi berat dan sangat berat. Analisis kemampuan lahan menunjukkan bahwa di DAS Ciliwung Hulu terdapat 7 kelas kemampuan lahan (kelas I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII) di mana kelas IV (3 915 ha) dan VIII (3 960 ha) mendominasi daerah penelitian. Dari analisis konsistensi, diketahui bahwa 75% (10 236 ha) dari wilayah HCV 4.2 tidak konsisten dengan kelas kemampuan lahan dan PP No. 26 tahun 2008, sedangkan yang konsisten sebesar 25% (3 394 ha). Arahan pengelolaan DAS disusun berdasarkan kemampuan lahan dan PP No.26 Tahun 2008 adalah adalah 1). Peningkatan Luasan Hutan sesuai dengan Fungsi Kawasan mampu menurunkan aliran permukaan serta meningkatkan aliran dasar dan aliran lateral, 2). Penerapan agroteknologi pada lahan kering di luar kawasan hutan mampu menurunkan overlanflow dan meningkatkan baseflow, aliran lateral serta storage.

Aspects for Erosion and Sedimentation Control (HCV 4.2) in the Ciliwung Hulu Watershed. Supervised by LATIEF MAHIR RACHMAN and DWI PUTRO TEJO BASKORO.

Convertion of forest land into agricultural and constructed land in a watershed (DAS) may result in varying impacts such as environmental damage and declining of hydrological functions of the watershed as indicated by increased soil erosion, landslides, floods, droughts and forest fires. The high level of environmental damage suggests that an intact action to mitigate the damage is necessary. The actions can be initiated by identifying, assessing and mapping of high conservation value (HCV) areas and another considered important conservation areas. Identification of HCV areas are useful in spatial plan for forest areas utilization according to its function and can strike a balance between ecological, economic and cultural benefit.

This research was conducted in Ciliwung Hulu watershed from May to November 2015 and aims to: 1) Identify the High Conservation Values areas base on environmental services aspects erosion and sedimentation control (HCV 4.2), 2) Analyze the consistency of HCV 4.2 based on land capability class and Government Regulation No. 26 Year 2008, 3) Develop direction of watershed management for controlling land use change in the area of HCV 4.2. The method use for identification of HCV 4.2 areas was USLE (Universal Soil Loss Equation). The equation was used to predict potential erosion of the watershed on which the HCV Toolkit criteria was applied to determined erosion hazard. HCV 4.2 area is the area with severe or very severe erosion hazard. Land capability analysis was done using the method described in Klingebiel and Montgomary. Land capability class was determined based on 2 parameters i.e. erosion and slopesteepness.

The result showed that about 13 630 ha or 90% of the total Ciliwung Hulu watershed were identified as area of HCV 4.2, which were characterized by severe and very severe erosion hazard. Analysis of land capability showed that the Ciliwung Hulu comprises of 7 land capability classes, i.e. class I, II, III, IV, VI, VII, and VIII where class IV (3 915 ha) and VIII (3 960 ha) were dominant in the watershed. The result of consistency analysis showed that 75% (10 236 ha) of the HCV 4.2 areas were inconsistent with the land capability class and Government Regulation No. 26 Year 2008. Directives watershed management is based on land capability and Government Regulation 26-2008 are 1). Increasing forest area to a level in accordance with the regulation (Peta Fungsi Kawasan) to reduce runoff and increase base flow and lateral flow. 2). Application of agrotechnology on dry land in cultivated area to reduce overlandflow and improve baseflow, lateral flow and storage.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyususnan laporan, penuliasan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

ANALISIS SPASIAL KAWASAN BERNILAI KONSERVASI

TINGGI ASPEK JASA LINGKUNGAN PENGENDALI EROSI

DAN SEDIMENTASI (HCV 4.2) DI DAS CILIWUNG HULU

NURAIDA

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

Pada

Program Studi Ilmu Pengelolaan DAS

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Karya ilmiah ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Program Studi Ilmu Pengelolaan DAS dengan judul Analisis Spasial Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Aspek Jasa Lingkungan Pengendali Erosi dan Sedimentasi (HCV 4.2) Di DAS Ciliwung Hulu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga November 2015.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr Ir Latief Mahir Rachman, MScMBA selaku ketua komisi pembimbing dan Bapak Dr Ir Dwi Putro Tejo Baskoro, MSc selaku anggota komisi pembimbing yang telah banyak memberi saran dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua program studi Ilmu Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bapak Dr Ir Suria Darma Tarigan, MSc selaku penguji pada ujian tesis beserta segenap dosen dan manajemen program studi ilmu pengelolaan DAS yang telah memberikan ilmu paling berharga selama penulis mengikuti proses perkuliahan sebagai mahasiswa. Kedua orang tua tercinta (Bapak Alm. Usman Muhammad dan Ibu Safiah Abdullah) serta keluarga tercinta (Nuraini, Syamsiah, Rasyidi, Razali, Anwar, Jufri dan M.Yususf) atas segala pengertian serta kesabarannya yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan dukungan dari jauh. Teman-teman seperjuangan Ilmu Tanah 2013, DAS 2013 dan ForDAS IPB serta sahabat-sahabat terbaik (Kakak Sri Malahayati Yusuf, Nurmaranti Alim, Prilly Eka Putri, Mariana Lusia Resubun, Nirmala Juita, Najla Anwar Fuadi, Afri Fajar, Astrina Nur Inayah) atas semangat, kebersamaan dan kekeluargaan selama ini. Teman-teman kosan Ibu Roma, terima kasih untuk kebersamaan, dan kekeluargaan serta dukungan selama ini. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Aceh (IKAMAPA) atas kebersamaan selama ini, serta semua pihak yang telah membantu dalam diskusi, saran, doa hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Semoga karya ilmiah ini menjadi sumbangsih penulis terhadap ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang memerlukan. Terima Kasih.

Bogor, September 2016

DAFTAR ISI

High Conservation ValueArea (HCVA) Identifikasi Kawasan HCVA

Jasa Lingkungan Erosi Tanah

Metode Prediksi Erosi

Aplikasi SIG untuk Pemetaan Erosi Tanah

Kebijakan dan Kriteria Kawasan Lindung Nasional

6

4 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Letak Geografis DAS Ciliwung Hulu

Kondisi Fisik DAS Ciliwung Hulu

Kualitas Air Sungai dan Sumberdaya Lahan Kondisi Sosial Ekonomi dan Kependudukan

Analisis Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Aspek Jasa Lingkungan Pengendali Erosi dan Sedimentasi (HCV 4.2) Analisis Erosi Aktual DAS Ciliwung Hulu

Evaluasi Kawasan HCV 4.2 Berdasarkan Kemampuan Lahan Evaluasi Kemampuan Lahan

Analisis Konsistensi HCV 4.2 Berdasarkan Kemampuan Lahan Evaluasi Kawasan HCV 4.2 Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008 Alokasi Lahan Menurut PP No. 26 Tahun 2008

Evaluasi konsistensi HCV 4.2 terhadap Kemampuan Lahan dan PP No.26 Tahun 2008

Penyusunan Arahan Pengelolaan DAS Ciliwung Hulu 6 SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Matriks Jenis, Sumber serta Kegunaan Data

Penilaian Tingkat Bahaya Erosi Berdasarkan Kedalaman dan Estimasi Erosi (Toolkit)

Kriteria Klasifikasi Kemampuan Lahan dan Faktor Pembatas Skor Erosi Berdasarkan Kelas Lereng

Skor Erosi Berdasarkan Jenis Tanah Skor Erosi Berdasarkan Intensitas Hujan Kriteria Sub Zona Kawasan Berdasarkan Skor Luasan Sub DAS Ciliwung Hulu

Luasan Satuan Peta Tanah DAS Ciliwung Hulu Luasan Kemiringan Lereng DAS Ciliwung Hulu Jenis Penutupan Lahan DAS Ciliwung Hulu

Luasan areal (ha) erosi dan kawasan HCV 4.2di DAS Ciliwung Hulu

Luasan Areal TBE (ha) Berdasarkan Kemiringan Lereng Luasan areal (ha) Erosi Aktual di DAS Ciliwung Hulu

Luasan areal Erosi Aktual (ha) Berdasarkan Kemiringan Lereng Luasan areal Erosi Aktual (ha) Berdasarkan Penggunaan Lahan Luasan Kelas Kemampuan Lahan DAS Ciliwung Hulu

Luasan Kelas Kemampuan Lahan Berdasarkan TBE DAS Ciliwung Hulu

Luasan Ketidaksesuaian Kawasan HCV 4.2 Berdasarkan Kelas Kemampuan Lahan

Luasan Kawasan Hutan Lindung DAS Ciliwung Hulu Luasan areal ketidaksesuaian HCV 4.2 Menurut PP No. 26 Tahun 2008

Luasan kawasan HCV 4.2 berdasarkan HCV Toolkit, Kemmapuan lahan, dan PP No.26 Tahun 2008

14

Grafik Curah Hujan Tahunan DAS Ciliwung Hulu Peta Satuan Tanah DAS Cliwung hulu

Peta Kelas Kemiringan Lereng DAS Ciliwung Hulu Peta Penggunaan Lahan DAS Ciliwung Hulu

Sebaran Kawasan Erosi Menurut Perhitungan Toolkit Sebaran Kawasan HCV Berdasarkan Penggunaan Lahan Sebaran Kawasan Erosi Aktual DAS Ciliwunh Hulu Sebaran Kemampuan Lahan DAS Ciliwung Hulu

12 13 14

Sebaran Kawasan HCV 4.2 dan Kemampuan Lahan Sebaran Kawasan lindung DAS Ciliwung Hulu

Sebaran Ketidaksesuaian Kawasan HCV 4.2 Berdasarkan PP No.26 Tahun 2008

DAFTAR LAMPIRAN

41 44

46

1

2 3

Kelas dan Kode Struktur Tanah, Permeabilitas Tanah dan Klasifikasi Kepekaan Erosi

Nilai faktor C dengan pertanaman tunggal

Nilai faktor tindakan konservasi tanah (P) dan pengelolaan tanaman (C)

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan merupakan bencana rutin di Indonesia yang menimbulkan korban jiwa dan materi yang sangat merugikan. Penyebab utamanya karena berkurangnya luasan kawasan hutan yang dijadikan lahan pertanian dan pemukiman dalam suatu kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) (Sulistioadi 2010). Sebagai akibatnya adalah terjadinya kerusakan berbagai sumberdaya alam dan menurunnya fungsi-fungsi hidrologi yang ada di dalam kawasan DAS, seperti meningkatnya lahan kritis, erosi, longsor, runoff, dan menurunnya kualitas air sungai (Sinukaban 2007).

Salah satu DAS yang mengalami permasalahan akibat berkurangnya luasan kawasan hutan, terutama karena adanya pertambahan areal non hutan adalah DAS Ciliwung Hulu. Hermansyah (2016) menyatakan bahwa tutupan lahan di DAS Ciliwung Hulu dari tahun 1983-2013 mengalami perubahan yang sangat signifikan, terutama perubahan hutan dan lahan terbangun. Hutan dan lahan terbangun memiliki laju perubahan yang sangat tinggi di DAS Ciliwung Hulu. Selama kurun waktu 31 tahun (1983-2013), hutan mengalami penurunan luas sekitar 1 816 ha. Sementara untuk lahan terbangun, laju perubahan terus bertambah luas sekitar 3 541 ha. Sedangkan untuk area tutupan lahan lainnya cenderung hanya mengalami perubahan lebih kecil dibanding area hutan dan lahan terbangun. Hal tersebut terjadi dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk, maka alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman untuk kebutuhan tempat tinggal akan semakin luas. Wibawa (2010) menyatakan bahwa perubahan pola penggunaan lahan berpenutup vegetasi (hutan, pertanian, dan perkebunan) menjadi lahan berpenutup non-vegetasi (pemukiman, kawasan industri dan sarana jalan) dalam jumlah besar dalam waktu yang cepat,

mengakibatkan sebagian besar air hujan mengalir sebagai aliran permukaan, dan hanya sebagian kecil saja volume air yang masuk ke dalam tanah (water recharging) sebagai cadangan air tanah pada musim kemarau.

Melihat semakin tingginya tingkat kerusakan lingkungan dalam suatu kawasan DAS yang diakibatkan oleh pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan, mengindikasikan perlu dilakukannya suatu tindakan untuk mengatasi permasalahan dan memperbaiki pengelolaan hutan. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, memetakan dan menilai suatu kawasan dengan batasan-batasan yang menyebabkan suatu kawasan dianggap penting untuk dilindungi di luar kawasan lindung.

Sertifikasi hutan adalah salah satu Toolkit yang dikembangkan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari. Forest Stewardship Council (FSC) adalah organisasi pertama yang mengembangkan sertifikasi hutan di awal tahun 1990-an. Maesano et al. (2014) menyatakan bahwa FSC memperkenalkan konsep hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF) dengan mengidentifikasi kawasan hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi antara lain nilai jasa lingkungan, nilai-nilai sosial dan budaya, hewan langka, terancam atau hampir punah, serta ekosistem dan habitat.

Konsep HCV menjadi unsur penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemantauan kawasan hutan yang bernilai tinggi (Maesano et al. 2011). Mengidentifikasi nilai-nilai penting serta menjamin bahwa nilai-nilai tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan fungsinya membantu untuk membuat keputusan pengelolaan yang rasional dan konsisten dengan pemeliharaan nilai-nilai lingkungan dan sosial yang penting (Daryatun et al. 2003). Konsep HCV dalam pengembangannya tidak hanya digunakan dalam pengelolaan hutan, tetapi juga sudah diterapkan pada perkebunan, pertambangan, dan Pemerintah daerah. Konsep HCV telah diterima secara global di berbagai bidang. Hal tersebut dikarenakan adanya keyakinan bahwa perlindungan pada kawasan HCV akan meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya. Menjadikan HCV sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah akan membuat perencanaan wilayah yang ramah secara ekologis dan jasa lingkungan serta diterima secara sosial. Namun penerapan konsep HCV di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan kondisi lapang, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan suatu kajian untuk menilai penerapan konsep HCV, dalam hal ini dilakukan di DAS Ciliwung Hulu.

Dengan demikian, untuk menjadikan HCV sebagai dasar penyusunan tata ruang wilayah suatu kawasan DAS, maka perlu dilakukan kegiatan identifikasi pendekatan HCV untuk menentukan kawasan HCV. Kemudian hasil identifikasi tersebut diperbandingkan dengan penggunaan PP No.26 Tahun 2008 serta metode evaluasi kemampuan lahan agar penerapan konsep HCV di lapangan teruji untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan fungsi setiap kawasan.

Perumusan Masalah

Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang harus dijaga fungsinya sebagai pengatur keseimbangan tata air. Namun fungsi wilayah hulu yang diharapkan untuk mencegah banjir pada musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau sudah tidak efektif lagi. Kerusakan di bagian hulu kawasan DAS Ciliwung menyebabkan menurunnya fungsi ekologi DAS. Hal ini diakibatkan oleh tidak terkendalinya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan non hutan, tersebarnya lahan bera yang kurang mendukung fungsi konservasi sumberdaya air, dan pengelolaan lahan garapan yang tidak konservatif.

Kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, pengendalian banjir, erosi, longsor dan sedimentasi telah dikonversi menjadi lahan pertanian dan pemukiman, mengakibatkan degradasi lahan di DAS Ciliwung Hulu. Semakin berkurangnya luasan lahan hutan di kawasan DAS mempengaruhi ketersediaan kawasan tangkapan air yang memberikan manfaat bagi pengendalian limpasan permukaan atau banjir sekaligus mengendalikan erosi longsor dan sedimentasi.

Hal ini mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup di kawasan DAS, sehingga nilai-nilai penting yang ada dalam kawasan DAS semakin berkurang. Identifikasi terhadap kawasan hutan bernilai konservasi tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan fungsi dan menciptakan keseimbangan antara daya dukung lingkungan dengan aktivitas yang terjadi di dalam kawasan DAS. Kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi merupakan kawasan-kawasan yang harus dijaga fungsinya sebagai kawasan-kawasan perlindungan.

Kawasan bernilai konservasi tinggi terdiri atas kawasan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, kawasan penyedia jasa lingkungan dan sosial budaya. Permasalahan penetapan dan penerapan perhitungan potensi erosi untuk menentukan kawasan pengendali erosi dan sedimentasi tidak sesuai dengan kondisi lapang dan tata cara penilaian berbagai HCV. Perhitungan tingkat bahaya erosi untuk menentukan kawasan pengendali erosi dan sedimentasi menurut perhitungan Toolkit tidak memperhitungkan nilai faktor C (tanaman) dan P (tindakan konservasi)/nilai CP dianggap 1. Hal ini mempengaruhi hasil perhitungan erosi dalam penetapan kawasan HCV 4.2.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan kawasan bernilai konservasi tinggi di DAS Ciliwung Hulu:

1. Apakah di DAS Ciliwung Hulu terdapat Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi pengendali erosi dan sedimentasi (HCV 4.2)?

2. Bagaimana pengelolaan Kawasan HCV 4.2 di DAS Ciliwung Hulu? 3. Apakah penetapan Kawasan HCV 4.2 menurut Toolkit masih efektif?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi aspek jasa lingkungan pengendali erosi dan sedimentasi (HCV 4.2) di DAS Ciliwung Hulu.

2. Mengevaluasi konsistensi HCV 4.2 berdasarkan kemampuan lahan dan PP No. 26 Tahun 2008.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penentu kebijakan dalam pengelolaan kawasan DAS Ciliwung Hulu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi areal yang teridentifikasi sebagai areal yang bernilai konservasi tinggi.

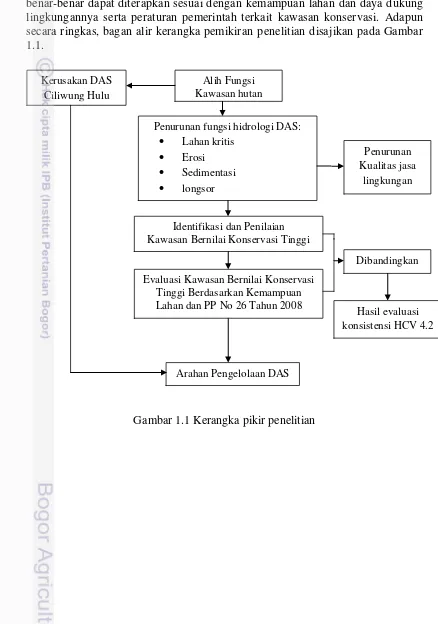

Kerangka Pikir Penelitian

Salah satu penyebab utama kerusakan lahan hutan di bagian hulu DAS Ciliwung adalah terjadinya alih fungsi berbagai pola penggunaan lahan hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman seiring bertambahnya jumlah penduduk. Akibatnya terjadi kerusakan berbagai sumberdaya alam dan fungsi-fungsi hidrologi yang ada di dalam kawasan DAS serta menurunnya kualitas jasa-jasa lingkungan yang ada di kawasan DAS. Kholik (2013) menyatakan bahwa penurunan luas hutan dan peningkatan areal terbangun di kawasan DAS Ciliwung Hulu pada dasarnya dipicu oleh faktor ekonomi. Hal tersebut menimbulkan kerugian berupa penurunan kualitas ekosistem DAS dan mengakibatkan bencana alam seperti erosi, longsor, banjir dan kekeringan. Erosi menyebabkan lahan menjadi tidak produktif dan menambah biaya produksi pertanian.

Identifikasi dan penilaian terhadap kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi (HCV) dalam suatu DAS merupakan hal penting yang harus dilakukan, agar pengelolaan DAS dapat dilakukan sesuai dengan fungsi-fungsi yang terdapat dalam kawasan tersebut. Penilaian tersebut bertujuan untuk mengetahui kawasan yang akan dilakukan pemulihan, baik yang sudah rusak maupun yang diperkirakan akan rusak sehingga nilai penting di kawasan DAS tetap terjaga dan pengembangan yang akan dilakukan sesuai dengan fungsi kawasan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi tersebut tetap dijaga fungsinya. Salah satu prinsip dasar konsep HCV adalah apabila dijumpai wilayah-wilayah yang mempunyai nilai konservasi tinggi, tidak selalu harus menjadi suatu kawasan yang tidak boleh ada pembangunan. Konsep HCV mensyaratkan agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan menjamin pemeliharaan atau meningkatkan nilai HCV sehingga mencapai keseimbangan rasional antara keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial dengan pembangunan ekonomi jangka panjang (Risdiyanto et al. 2011).

(tindakan konservasi)/nilai CP dianggap 1. Faktor C dan P merupakan faktor penting yang menyebabkan erosi pada suatu lahan pertanian, jika nilai tersebut tidak dihitung maka tidak bisa mewakili jenis tanaman yang mampu menghasilkan erosi yang besar. Melihat adanya ketidaksesuaian penerapan konsep kawasan bernilai konservasi tinggi aspek jasa lingkungan pengendali erosi dan sedimentasi, untuk itu perlu adanya kajian ilmiah agar prinsip HCV benar-benar dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan lahan dan daya dukung lingkungannya serta peraturan pemerintah terkait kawasan konservasi. Adapun secara ringkas, bagan alir kerangka pemikiran penelitian disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Kerangka pikir penelitian

Alih Fungsi Kawasan hutan Kerusakan DAS

Ciliwung Hulu

Penurunan fungsi hidrologi DAS:

Lahan kritis

Erosi

Sedimentasi

longsor

Penurunan Kualitas jasa

lingkungan

Identifikasi dan Penilaian Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

Evaluasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Berdasarkan Kemampuan Lahan dan PP No 26 Tahun 2008

Arahan Pengelolaan DAS

Dibandingkan

6

2 TINJAUAN PUSTAKA

High Conservation Value Area (HCVA)

HCVA adalah suatu kawasan atau areal hutan yang dianggap penting karena memiliki nilai konservasi tinggi. Nilai konservasi tinggi merupakan suatu nilai ekologis dan lingkungan, sosial ekonomi, budaya, keanekaragaman hayati, dan bentangan alam yang melekat pada skala nasional, global maupun internasional dianggap penting. HCVA dapat berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan iklim di tingkat lokal, sebagai daerah tangkapan air, habitat bagi spesies yang terancam punah, ataupun tempat bermukim dan tempat sakral bagi masyarakat asli yang hidup di dalam dan di sekitar hutan (HCV-RIWG 2009).

Konsep High Conservation Value Area (HCVA) atau Kawasan bernilai konservasi tinggi muncul pada tahun 1999 sebagai “Prinsip ke-9” dari standar pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang dikembangkan Forest Stewardship Counci (FSC). Konsep HCV di Indonesia berkembang tahun 2003 mencakup komponen-komponen identifikasi, pengelolaan dan pemantauan HCV di Indonesia. Konsep HCV dibangun untuk membantu para pengelola hutan dalam meningkatkan keberlanjutan sosial dan lingkungan hidup untuk memproduksi kayu (HCV Toolkit Indonesia 2009). Konsep HCVF saat ini telah digunakan di luar sektor kehutanan salah satunya adalah pengelolaan HCV di perkebunan kelapa sawit. Konsep ini diharapkan mampu mensinergikan keberlangsungan pembangunan atau produksi dari suatu unit pengelolaan sejalan dengan manfaat lainnya, yaitu terjaganya nilai-nilai ekologi dan konservasi dari suatu kawasan (HCV-RIWG 2009).

Tujuan utama konsep HCV untuk membantu para pengelola hutan dalam meningkatkan keberlanjutan sosial dan lingkungan hidup dengan menggunakan pendekatan dua tahap, yaitu: 1) mengidentifikasikan areal-areal di dalam atau di dekat suatu Unit Pengelolaan (UP) kayu yang mengandung nilai-nilai sosial, budaya dan ekologis yang penting, dan 2) menjalankan sistem pengelolaan dan pemantauan untuk menjamin pemeliharaan serta peningkatan nilai-nilai tersebut (HCV Toolkit Indonesia 2009). Salah satu prinsip dasar dari konsep HCV adalah wilayah-wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi tidak selalu harus menjadi daerah di mana pembangunan tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, konsep HCV mensyaratkan agar pembangunan dilaksanakan dengan menjamin pemeliharaan dan peningkatan HCV tersebut. Dalam hal ini, pendekatan HCV berupaya membantu masyarakat dan mencapai keseimbangan rasional antara keberlanjutan lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi jangka panjang (Risdiyanto et al. 2011).

Identifikasi Kawasan HCV

meningkatkan fungsi kawasan yang teridentifikasi HCV serta menerapkan program pemantauan (monitoring) untuk memeriksa apakah tujuan pelaksanaan pengelolaan ini dicapai.

Kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi adalah kawasan hutan yang memiliki satu atau lebih ciri-ciri berikut:

HCV1 Kawasan hutan yang mempunyai konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional dan lokal (misalnya spesies endemi, spesies hampir punah, tempat menyelamatkan diri (refugia)). HCV2 Kawasan hutan yang mempunyai tingkat lanskap yang luas dan penting

secara global, regional dan lokal, yang berada di dalam atau mempunyai unit pengelolaan, dimana sebagian besar populasi species, atau seluruh species yang secara alami ada di kawasan tersebut berada dalam pola-pola distribusi dan kelimpahan alami.

HCV3 Kawasan hutan yang berada di dalam atau mempunyai ekosistem yang langka, terancam atau hampir punah.

HCV4 Kawasan hutan yang berfungsi sebagai pengatur alam dalam situasi yang kritis (seperti perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian erosi). HCV5 Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat lokal (mis, pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan).

HCV6 Kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat lokal (kawasan-kawasan budaya, ekologi, ekonomi, agama yang penting yang diidentifikasi bersama dengan masyarakat lokal yang bersangkutan) (FSC 2002).

Pendekatan HCV semakin banyak digunakan untuk pemetaan, pengelolaan lanskap dan pendekatan pengambilan keputusan untuk sumberdaya hutan. Konsep ini juga digunakan dalam kebijakan pembelian dan belakangan mulai muncul dalam diskusi-diskusi dan kebijakan-kebijakan berbagai kalangan pemerintahan.

Jasa Lingkungan

Jasa lingkunganadalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. Empat jenis jasa lingkungan yang dikenal masyarakat global adalah jasa lingkungan tata air, jasa lingkungan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan penyerapan karbon, dan jasa lingkungan keindahan lanskap. Menurut Sriyanto et al. (2012) menyatakan bahwa jasa lingkungan merupakan jasa yang diberikan oleh ekosistem alam maupun buatan dimana nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Nilai tersebut dapat membantu memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.

lingkungan dengan aktivitas yang terjadi di dalamnya, sehingga pengelolaan DAS yang baik akan mampu mengurangi atau menghilangkan dampak-dampak negatif bagi lingkungan maupun bagi aktivitas yang terjadi di dalamnya, serta dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di wilayah tersebut

Kawasan jasa lingkungan alami dinilai berdasarkan kondisi fisiografi dan topografi kawasan, posisi geografis dalam DAS, iklim, geomorfologi, jenis tanah, kelompok hidrologi tanah, geohidrologi, morfometri jejarin aliran dan sifat hidrologi permukaan sehingga dapat ditentukan apakah kawasan tersebut berfungsi sebagai kawasan tangkapan air, pengendali banjir, pengendali erosi, longsor dan sedimentasi. Selanjutnya ditetapkan fungsi serta penilaian kemampuan berdasarkan pemanfaatan dan penutupan lahan di atasnya. Sehingga areal dalam kategori ini tidak harus selalu kawasan yang berhutan, melainkan apakah kawasan tersebut berfungsi seperti yang dimaksudkan diatas.

Jika kawasan jasa lingkungan teridentifikasi pada areal hutan/vegetasi lain, maka kawasan tersebut akan mendapatkan prioritas utama dalam menjaga fungsi-fungsi jasa lingkungan. Selain itu, faktor jenis tutupan lahan merupakan salah satu instrumen pengelolaan kawasan dalam menjalankan fungsi-fungsi jasa lingkungan. Contoh-contoh kawasan kawasan penting untuk pengendalian limpasan air permukaan yang menyebabkan banjir, pengendalian erosi, longsor dan sedimentasi adalah sempadan badan air, kawasan resapan air, wilayah-wilayah dengan TBE tinggi (curah hujan, jenis tanah, lereng dan panjang lereng), wilayah kerentanan longsor tinggi (jenis batuan induk, topografi, curah hujan, tutupan lahan), parkir air sementara (water retention), wilayah-wilayah yang dapat meningkatkan waktu konsentrasi aliran, tetapi secara lokal tidak menimbulkan banjir (Risdiyanto et al. 2011).

Erosi Tanah

Erosi merupakan proses terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari satu tempat ke tempat lain yang disebabkan oleh media alam berupa air atau angin. Rahim (2003) menjelaskan bahwa terjadinya erosi pada lahan terbuka yang diikuti oleh hilangnya bahan organik dan pemadatan tanah menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas infiltrasi tanah. Akibatnya hujan yang terjadi akan dengan mudah terakumulasi di permukaan membentuk limpasan permukaan ( run-off), hanya sedikit air yang masuk ke dalam tanah. Oleh sebab itu, daerah hulu akan mudah mengalami erosi berat dan mudah kekurangan air terutama di musim kemarau.

Arsyad (2010) mengemukakan bahwa bahwa besarnya erosi ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya iklim, topografi, vegetasi, tanah dan manusia. Faktor ilkim yang sangat berpengaruh terhadap besarnya erosi adalah intensitas hujan. Kemiringan dan panjang lereng merupakan faktor topografi yang sangat berpengaruh terhadap erosi. Faktor tanah yang berpengaruh terhadap erosi berhubungan dengan erodibilitas tanah. Erodibilitas tanah dipengaruhi oleh karakteristik tanah, meliputi tekstur, striktur, permeabilotas, kedalaman dan kendungan bahan organik tanah.

masalah erosi, dapat digunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang umum digunakan adalah dengan mengukur luas lahan yang rusak, intensitas erosi, maupun akibat yang ditimbulkan oleh erosi. Proses erosi bermula dengan terjadinya penghancuran agregat-agregat tanah sebagai akibat pukulan air hujan yang mempunyai energi yang lebih besar daripada daya tahan tanah. Hancuran dari tanah ini akan menyumbat pori-pori tanah, maka kapasitas infiltrasi tanah akan menurun dan mengakibatkan air mengalir di permukaan tanah disebut sebagai limpasan permukaan (Arsyad 2010).

Erosi tidak hanya menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur tetapi juga menyebabkan kehilangan kemampuan tanah untuk menyerap air. Erosi menjadi salah satu permasalahan yang klasik dalam setiap kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Metode Prediksi Erosi

Arsyad (2010), menyatakan bahwa metode prediksi erosi harus memenuhi persyaratan yang nampaknya bertentangan, yaitu dapat diandalkan, secara universal dapat digunakan, mudah digunakan dengan data yang minimum, komprehensif dalam hal faktor-faktor yang digunakan, dan mempunyai kemampuan untuk mengikuti perubahan-perubahan tata guna tanah dan konservasi. Gregory & Walling (1979) menjelaskan bahwa terdapat tiga tipe model utama dalam prediksi erosi yaitu model fisik, analog, dan digital. Dalam prediski erosi yang umum digunakan saat ini adalah model parametik, terutama tipe kotak kelabu.

Model parametik untuk memprediksi erosi dari suatu bidang tanah dinamai the Universal Soil Loss Equation (USLE). USLE digunakan untuk menduga laju rata-rata erosi pada suatu bidang tanah tertentu pada suatu kecuraman lereng dengan pola hujan tertentu untuk setiap macam penanaman dan tindakan pengelolaan yang sedang dilakukan. USLE merupakan model erosi yang dirancang untuk memprediksi erosi rata-rata jangka panjang dari erosi lembar atau alur di bawah keadaan tertentu (Arsyad 2010).

Semakin banyaknya data dan informasi yang dihasilkan dari penelitian dan percobaan, para ahli konservasi tanah Amerika serikat terus melakukan penyempurnaan terhadap USLE dengan dikembangkannya RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation). RUSLE merupakan model erosi untuk memprediksi besaran erosi tahunan (A) oleh aliran permukaan dari suatu lahan berlereng (field slope) dengan tanaman dan sistem pengelolaan tertentu. RUSLE dapat menghitung erosi rata-rata untuk suatu sistem pergiliran tanaman dalam satu tahun atau untuk suatu fase pertumbuhan tanaman. Erosivitas, erodibilitas, kemiringan lereng, panjang lereng, sistem penanaman dan faktor konservasi merupakan 6 parameter data yang dimasukan dalam pendekatan RUSLE.

terjangkau, 2) model yang kompatibel dengan SIG, dan 3) mudah untuk menerapkan dan memahami dari perspektif fungsional (Milward & Mersy 1999).

Aplikasi SIG untuk Pemetaan Erosi Tanah

Kebutuhan teknologi sistem informasi geografis (SIG) untuk tujuan inventerisasi dan pemantauan penting terutama bila dikaitkan dengan pengumpulan data yang cepat dan akurat. Mengingat luas dan banyaknya variasi wilayah indonesia, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, maka aplikasi SIG sangat tepat. Pendekatan aplikasi SIG untuk deteksi perubahan penggunaan lahan khususnya kawasan hutan banyak digunakan oleh peneliti-peneliti di Indonesia saat ini. Kekuatan fungsi SIG memberikan alat yang menyenangkan untuk pengolahan data multi-sumber dan efektif dalam menangani analisa deteksi perubahan (Rahmi 2009).

Mulyono (2009) menyatakan bahwa tingkat erosi tanah di sub DAS Besai telah diperkirakan sebagai dasar kuantitatif dalam merekomendasikan upaya mempertahankan, memulihkan, meningkatkan kesuburan dan fungsi tanah sebagai pengatur tata air. Perkiraan tingkat erosi tanah dilakukan dengan metoda RUSLE yang dilakukan secara spasial dengan menggunakan perangkat lunak SIG. Prediksi erosi dengan metode RUSLE juga menggunakan SIG dalam perhitungannya. Larito et al. (2004) menyatakan bahwa pemanfaatan SIG berbasis pixel sebagai alat pemodelan spasial dalam memprediksi erosi bisa membantu keakuratan data yang dihasilkan khususnya pada lahan-lahan yang mempunyai keadaan topografi yang kompleks. Selain itu Amorea et al. (2004) menjelaskan bahwa SIG dapat memanejemen data yang bereferensi geografis dengan cepat sehingga membuat studi tentang erosi bisa lebih mudah, khususnya bila harus mengulang menganalisis data-data pada daerah yang sama.

Aplikasi SIG memerlukan data Digital Elevation Model (DEM) untuk menghasilkan gambaran faktor LS yang lebih spesifik dalam setiap pixelnya. Dalam perkembangannya, ada beberapa formula untuk menentukan nilai faktor LS berbasis DEM dalam SIG yang mempertimbangkan heterogenitas lereng serta mengutamakan arah dan akumulasi aliran dalam perhitungannya (Blanco & Nadaoka 2006). Asumsi yang dipergunakan adalah nilai faktor LS akan berbeda antara lereng bagian atas dan bagian bawah. Nilai LS akan lebih besar ditempat terjadinya akumulasi aliran dari pada dilereng bagian atas walaupun mempunyai panjang lereng dan kemiringan lereng yang sama.

Analisis TBE dalam hamparan lahan seluas DAS atau sub DAS akan sangat efektif jika memanfaatkan teknologi SIG. Remote Sensing dan SIG sangat efektif dalam menghasilkan informasi spasial dan kuantitatif pada studi erosi tanah dan pemetaan penilaian risiko.

Kebijakan dan Kriteria Kawasan Lindung Nasional

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektoral (magnitude dan arahnya) maupun lintas sektor dari suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan definisi kerja, makna kebijakan adalah keputusan suatu organisasi guna mengatasi permasalahan tertentu berupa keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam 1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan 2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun kelompok sasaran.

Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi: pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Adapun strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup seperti yang dijelaskan dalam PP No. 26 Tahun 2008 meliputi: a). menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, b). mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya, c). mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

12

3 METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

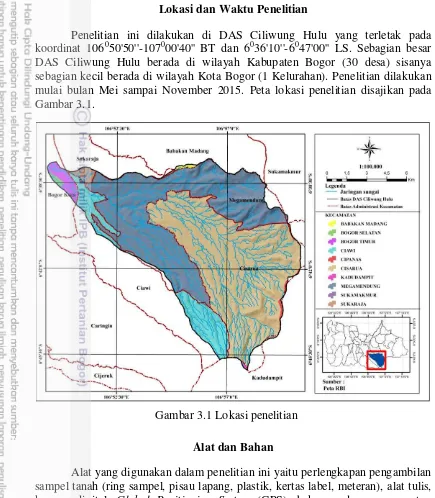

Penelitian ini dilakukan di DAS Ciliwung Hulu yang terletak pada koordinat 106050'50''-107000'40'' BT dan 6036'10''-6047'00'' LS. Sebagian besar DAS Ciliwung Hulu berada di wilayah Kabupaten Bogor (30 desa) sisanya sebagian kecil berada di wilayah Kota Bogor (1 Kelurahan). Penelitian dilakukan mulai bulan Mei sampai November 2015. Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Lokasi penelitian

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perlengkapan pengambilan sampel tanah (ring sampel, pisau lapang, plastik, kertas label, meteran), alat tulis, kamera digital, Global Positioning System (GPS), buku panduan pengamatan lapangan serta software ArcGis.

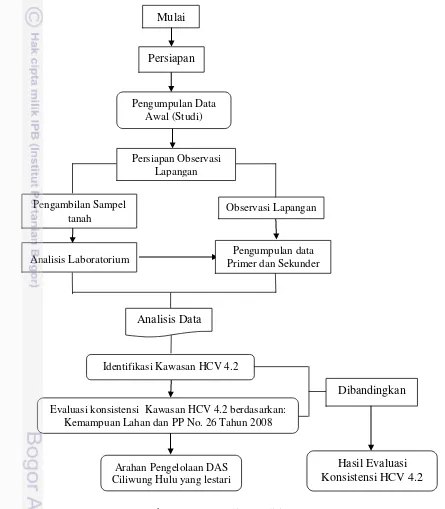

Tahapan Penelitian

1. Pengumpulan Data

Penelitian dimulai dari tahap pra-penelitian, dengan melakukan kajian atas data sekunder baik di perpustakaan umum, ataupun instansi terkait dengan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu, yaitu: Balai Pendayagunaan Sumberdaya Air (BPSDA) Ciliwung-Cisadane, Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHLS) Citarum-Ciliwung dan melakukan survey lapang di DAS Ciliwung Hulu. Adapun bagan alir penelitian disajikan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Bagan alir penelitian

Arahan Pengelolaan DAS Ciliwung Hulu yang lestari Identifikasi Kawasan HCV 4.2

Evaluasi konsistensi Kawasan HCV 4.2 berdasarkan: Kemampuan Lahan dan PP No. 26 Tahun 2008

Mulai

Analisis Data Persiapan

Observasi Lapangan Pengambilan Sampel

tanah

Analisis Laboratorium Primer dan Sekunder Pengumpulan data

Pengumpulan Data Awal (Studi)

Persiapan Observasi Lapangan

Dibandingkan

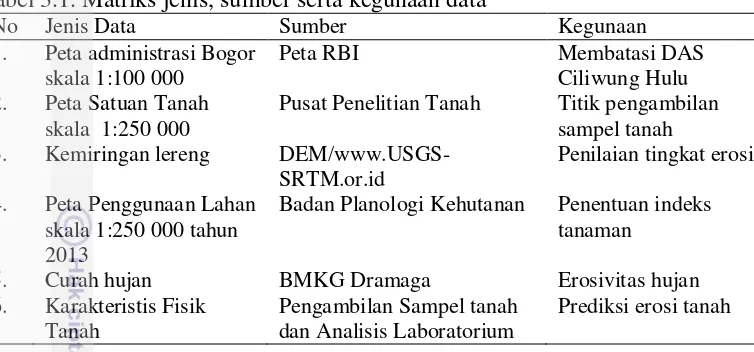

Pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan aspek jasa lingkungan erosi dan sedimentasi disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Matriks jenis, sumber serta kegunaan data

No Jenis Data Sumber Kegunaan

Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan metode simple random sampling, sampel tanah diambil pada 9 (sembilan) titik berdasarkan peta satuan tanah. Pada tiap jenis tanah diambil 3 contoh tanah utuh sehingga keseluruhan sebanyak 27 sampel tanah, selain tanah utuh juga diambil sampel tanah terganggu sebanyak 500 g untuk masing-masing sampel. Kemudian sampel tanah dianalisis di laboratorium Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Institut Pertanian Bogor. Tanah dianalisis untuk diketahui kandungan tekstur, C-organik, permeabilitas, Bulk density, dan kadar air.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data sekunder dan pemetaan awal terhadap kawasan yang bernilai konservasi tinggi berkaitan dengan erosi menggunakan data yang sudah dikumpulkan pada tahap pengumpulan data. Ground check di lapangan dilakukan setelah pengolahan dan pemetaan awal. Pengambilan sampel tanah sebagai data primer untuk menganalisis erosi tanah dilakukan pada saat ground check kawasan DAS Ciliwung Hulu.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis lanjutan berdasarkan hasil ground check dan menggunakan data primer untuk mengidentifikasi kawasan yang berfungsi sebagai penyedia jasa-jasa lingkungan pengendali erosi dan sedimentasi. Pengolahan data kuantitatif menggunakan software berupa ArcGIS. Hasil akhir dari pengolahan data yang dilakukan adalah beberapa variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun variable tersebut antara lain Tingkat bahaya erosi, kawasan HCV 4.2, dan kemampuan lahan.

3. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut:

a. Analisis Kawasan Pengendali Erosi dan Sedimentasi (HCV 4.2) Berdasarkan Toolkit

menggunakan persamaan USLE, kemudian hasilnya dipakai sebagai penunjuk (indicative map) daerah yang memiliki TBE tinggi. Klasifikasi dari TBE merupakan hasil perhitungan erosi yang terjadi dalam satu tahun (ton/ha/thn) berdasarkan kedalaman tanah (cm). Kawasan HCV 4.2 (pengendali erosi dan sedimentasi) merupakan kawasan yang teridentifikasi TBE berat dan sangat berat (warna merah), disajikan pada Tabel 3.2. TBE potensial menggunakan modifikasi rumus Universal Soil Loss Equation (USLE), tanpa mengikutsertakan faktor pengelolaan (P) atau tutupan lahan (C), yaitu:

dimana TBE = prediksi tingkat bahaya erosi potensial, R = faktor erosivitas hujan, K = faktor erodibilitas tanah dan LS = faktor panjang dan kemiringan lahan (slope).

Tabel 3.2 Penilaian tingkat bahaya erosi (TBE) berdasarkan kedalaman tanah dan estimasi erosi (Toolkit)

Kedalaman Tanah

Estimasi Erosi (ton/ha/thn)

<15 15-60 60-180 180-480 >480

Dalam (> 90 cm) SR R S B SB

Sedang (60-90 cm) R S B SB SB

Dangkal (30-60 cm) S B SB SB SB

Sangat Dangkal (< 30 cm) B SB SB SB SB Keterangan:

SR = Sangat Rendah, R = Rendah, S = Sedang, B = Berat, SB = Sangat Berat Sumber: HCV Toolkit Indonesia 2009

b. Analisis Prediksi Erosi Aktual

Menurut (Arsyad 2010), prediksi erosi diperoleh dari perkalian faktor-faktor yang berkaitan dengan curah hujan, jenis tanah, panjang dan kemiringan lereng, sistem tanam dan tindakan konservasi tanah dan air, dengan persamaan matematis USLE, sehingga persamaannya menjadi:

dimana: A=total erosi (ton/ha/thn), R= faktor erosivitas hujan, K=faktor erodibilitas tanah, LS= faktor kelerengan, C= faktor tanaman, P=faktor tindakan konservasi.

Erosivitas hujan (R)

Persamaan USLE menetapkan bahwa nilai R merupakan daya perusak hujan (erosivitas hujan) tahunan dapat dihitung dari data curah hujan otomatik atau dari data penakar curah hujan biasa. Erosivitas dihitung menggunakan persamaan yang dikembangkan Lenvain (1975) dalam Arsyad (2010) dengan rumus:

R = 2.21 x CH1.36 dimana :

R = indeks erosivitas hujan bulanan, CH = curah hujan rata-rata bulanan (cm).

TBE = R*K*LS

Erodibilitas Tanah (K)

Erodibilitas tanah (K) menunjukkan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi yaitu mudah tidaknya tanah mengalami erosi. Erodibilitas tanah dipengaruhi oleh tekstur (pasir sangat halus, debu dan liat), struktur tanah, permeabilitas tanah dan kandungan bahan organik tanah. Erodibilitas tanah dihitung dengan persamaan Wischmeier & Smith (1978) dalam Arsyad (2010) yaitu: menggunakan SIG. Adapun persamaan yang digunakan adalah:

LS = (X*CZ/22.13)0.4* (sin ɵ/0.0896)1.3

c. Analisis Konsistensi HCV Berdasarkan Kemampuan Lahan

Analisis kemampuan lahan dilakukan menurut metoda yang dideskripsi dalam Arsyad (2010, dengan modifikasi) dan Hardjowigeno &Widiatmaka (2007). Penentuan kelas kemampuan lahan didasarkan pada tujuh kriteria yang sudah ditetapkan yaitu tekstur tanah, lereng permukaan, drainase, kedalaman efektif, keadaan erosi, kerikil/batuan dan banjir. Namun dalam penelitian ini penentuan kelas kemampuan lahan hanya didasarkan pada kriteria lereng permukaan dan keadaan erosi (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Kriteria Klasifikasi Kemampuan Lahan

No Pembatas/Penghambat Faktor Kelas Kemampuan

I II III IV V VI VII VIII

(*) = dapat mempunyai sembarang sifat faktor penghambat dari kelas yang lebih rendah Sumber: Arsyad (2010); Hardjowigeno & Widiatmaka (2007).

d. Analisis Konsistensi HCV Berdasarkan PP No. 26 tahun 2008

Peraturan pemerintah (PP) No 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional menyebutkan bahwa perencanaan tataguna lahan merupakan bagian dari rencana tataguna ruang, karena lahan merupakan bagian dari ruang yang berupa daratan.

Penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi jasa lingkungan pengendali erosi dan sedimentasi (HCV 4.2), dijelaskan sebagai kawasan hutan lindung dalam PP No 26 Tahun 2008. Kriteria dan tata cara penetapan kawasan lindung menggunakan faktor penentu kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan yang menjadi kriteria dalam perhitungan. Adapun skor masing-masing faktor penentuan kawasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4, 3.5, dan 3.6.

Tabel 3.4 Skor Erosi Berdasarkan Kelas Lereng

Fisiografi Kelas Lereng (%) Skor

Datar 0 – 8 20

Tabel 3.5 Skor Erosi Berdasarkan Jenis Tanah

Jenis Tanah Kepekaan Terhadap Erosi Skor

Aluvial, Tanah Glei, Planosol, Hidromorf

Kelabu, Literit Air Tanah Tidak Peka 15

Latosol (Oxisol) Agak Peka 30

Regosol, Litosol, Organosol, Renzina Sangat Peka 75 Sumber: SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/80

Tabel 3.6 Skor Erosi Berdasarkan Intensitas Curah Hujan

Kriteria Intensitas Hujan (mm/hari hujan) Skor

Sangat Rendah < 13.6 10

Tabel 3.7 Kriteria Sub Zona Kawasan Berdasarkan Skor

No. Zona Kawasan Skor

1. Kawasan Lindung ≥175

2. Kawasan Produksi Terbatas 125 - 174

3. Kawasan Produksi Bebas ≤124

Sumber: SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/80

e. Penyusunan Arahan Pengelolaan DAS

Penyusunan arahan pengelolaan dilakukan untuk mengendalikan praktek perubahan tataguna lahan atau alih fungsi lahan yang akan mempengaruhi tingkat erosi dan sedimentasi. Penyusunan arahan pengelolaan DAS dilakukan dengan mempertimbangkan faktor erosi dan lereng. Arahan pengelolaan DAS meliputi:

1. Peningkatan kawasan hutan sesuai dengan fungsi kawasan. Lahan dengan kelerengan > 40% dijadikan kawasan hutan lindung.

4 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Letak Geografis DAS Ciliwung Hulu

DAS Ciliwung merupakan DAS yang melewati dua wilayah Provinsi yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta yang melintasi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Jakarta bermuara di teluk Jakarta. DAS Ciliwung memiliki luas 34 700 ha dan memiliki panjang sungai utama 117 km (Pawitan 2006). Berdasarkan wilayah pengelolaannya, DAS Ciliwung dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian hilir, bagian tengah dan bagian hulu. Wilayah bagian hilir sampai dengan pintu air Manggarai termasuk dalam wilayah pemerintahan Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, dan kemudian mengarah ke hilir lagi hingga masuk ke saluran buatan Kanal Barat.

Bagian hulu DAS Ciliwung yang dicirikan dengan sungai pegunungan yang berarus deras terutama pada musim hujan merupakan daerah pegunungan dengan elevasi antara 300 s/d 3 000 mdpl. DAS Ciliwung Hulu memiliki kemiringan lereng yang bervariasi yaitu mulai dari datar (0-3%) sampai dengan sangat curam (> 40%). Bagian hulu DAS Ciliwung meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor (Kecamatan Ciawi, Megamendung, Cisarua, dan Sukaraja), dan Kota Bogor (sebagian kecil Kecamatan Bogor Timur). Berdasarkan hidrologis DAS Ciliwung Hulu dibagi ke dalam 6 Sub-DAS (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Luasan Sub DAS Ciliwung Hulua

No Sub DAS Luas Kecamatan

Ha %

1. Ciesek 2 505 17 Megamendung dan Cisarua 2. Ciliwung Hulu 5 886 9 Ciawi, Megamendung dan

Cisarua

3. Cibogo 1 375 40 Ciawi, Megamendung dan Cisarua

4. Cisarua 2 219 15 Cisarua

5. Cisukabirus 1 697 11 Ciawi dan Megemendung 6. Ciseuseupan 1 178 8 Ciawi dan Megamendung a

Sumber: Hasil Analisis Peta Administrasi Sub DAS Ciliwung Hulu

DAS Ciliwung Hulu berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara: DAS Ciliwung Tengah dan DAS Citarum Hulu. b. Sebelah Selatan: DAS Cisadane Hulu.

c. Sebelah Barat: DAS Cisadane Hulu. d. Sebelah Timur: DAS Citarum.

Kondisi Fisik DAS Ciliwung Hulu

Iklim

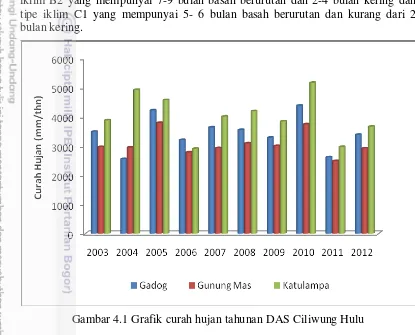

stasiun yang terdapat di lokasi penelitian yaitu Katulampa, Gadog, dan Gunung Mas. Sepanjang tahun 2003 sampai 2012, curah hujan di DAS Ciliwung Hulu sangat bervariasi dengan curah hujan tertinggi tahun 2010 sebesar 3 993 mm dan terendah pada tahun 2011 sebesar 2 540 mm. Curah hujan tahunan selama 10 tahun disajikan pada Gambar 4.1.

Berdasarkan sistem klasifikasi Smith dan Ferguson yang mengacu pada intensitas curah hujan yaitu bulan basah (> 200 mm) dan bulan kering (< 100 mm), maka kawasan DAS Ciliwung Hulu termasuk Tipe Iklim A. Sedangkan berdasarkan klasifikasi Oldeman tipe iklim DAS Ciliwung Hulu termasuk tipe iklim B2 yang mempunyai 7-9 bulan basah berurutan dan 2-4 bulan kering dan tipe iklim C1 yang mempunyai 5- 6 bulan basah berurutan dan kurang dari 2 bulan kering.

Gambar 4.1 Grafik curah hujan tahunan DAS Ciliwung Hulu

Karakteristik Tanah

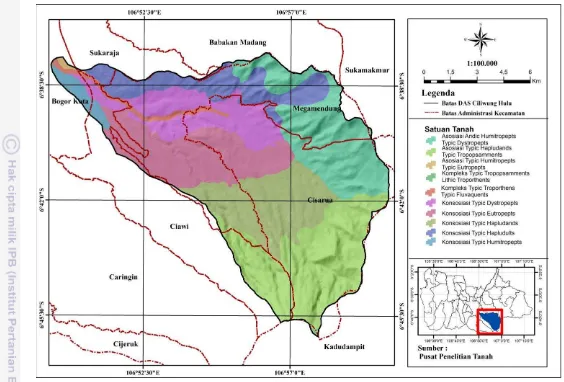

Tabel 4.2 Luasan satuan tanah DAS Ciliwung Hulua

No Satuan Tanah Luas

Ha %

1 Asosiasi Andic Humitropepts-Typic Dystropepts 2 807 19 2

Asosiasi Typic Hapludands-Typic

Tropopsamments 3 453 23

3 Asosiasi Typic Humitropepts-Typic Eutropepts 43 0.3 4

Kompleks Typic Tropopsamments-Lithic

Troporthents 13 0.1

5 Kompleks Typic Troporthens-Typic Fluvaquents 270 2

6 Konsosiasi Typic Dystropepts 1 828 12

7 Konsosiasi Typic Eutropepts 2 524 17

8 Konsosiasi Typic Hapludands 2 302 15

9 Konsosiasi Typic Hapludults 1 640 11

10 Konsosiasi Typic Humitropepts 293 2

Jumlah 15 173 100

a

Sumber: Hasil analisis peta satuan tanah DAS Ciliwung Hulu

Tabel 4.2 menunjukkan sebaran satuan tanah yang mendominasi DAS Ciliwung Hulu adalah Asosiasi Typic Hapludands-Typic Tropopsamments mencakup 23% dari luas total wilayah, Asosiasi Andic Humitropepts-Typic Dystropepts mencakup 19%, sedangkan jenis tanah yang memiliki luasan paling kecil adalah Kompleks Typic Tropopsamments-Lithic Troporthents mencakup 0.1% dari luasan wilayah penelitian.

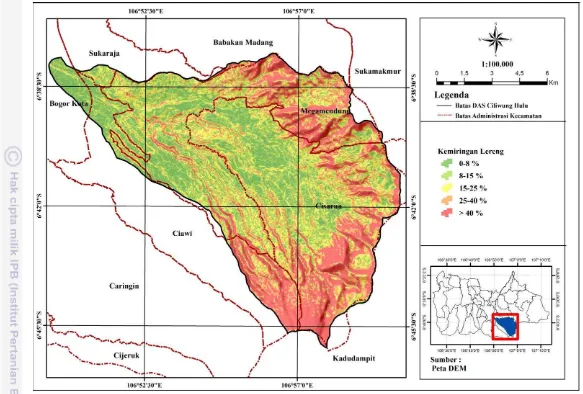

Kemiringan Lereng

Berdasarkan bentuk topografinya, kemiringan lereng wilayah DAS Ciliwung Hulu bervariasi mulai dari datar, landai, agak curam, curam sampai dengan sangat curam. Daerah-daerah dengan topografi curam dan tidak ada/jarang penutup lahan akan memudahkan tanah terdispersi akibat energi kinetik hujan. Luas kemiringan lereng disajikan pada Tabel 4.3 dan sebarannya disajikan pada Gambar 4.3.

Tabel 4.3 Luasan kemiringan lereng DAS Ciliwung Hulua

No Kemiringan Lereng (%) Luas

ha dengan proporsi masing-masing sekitar 22% dan paling kecil adalah lereng 0-3% sebesar 378 ha atau 2% dari luasan total DAS Ciliwung Hulu.

Kondisi Penggunaan Lahan

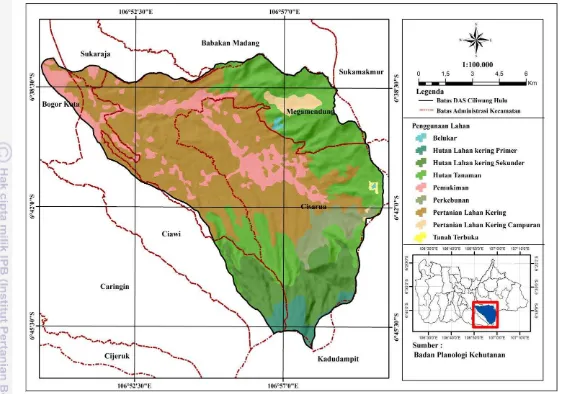

Berdasarkan peta penggunaan lahan tahun 2013, penggunaan lahan di DAS Ciliwung Hulu terdiri dari 9 (sembilan) jenis penggunaan lahan meliputi belukar, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, perkebunan, pemukiman, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering sekunder, dan tanah terbuka. Sebagian besar didominasi oleh penggunaan lahan berupa hutan tanaman sebesar 4 078 ha (27%) dan pertanian lahan kering sebesar 6 512 ha (43%). Luasan masing-masing penggunaan lahan disajikan pada Tabel 4.4 serta penyebarannya disajikan pada Gambar 4.4.

Areal pemukiman pada daerah penelitian memiliki luas 1 755 ha (12%). Meningkatnya laju pemukiman menggambarkan bahwa kecenderungan konversi lahan untuk permukiman di DAS Ciliwung Hulu relatif tinggi. Bila hal ini terus berlanjut dikhawatirkan ekosistem kawasan lindung DAS menjadi terganggu, termasuk kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

Tabel 4.4 Jenis penggunaan lahan DAS Ciliwung Hulua

No Penggunaan Lahan Luas

Ha %

1 Belukar 39 0.3

2 Hutan Lahan kering Primer 457 3

3 Hutan Lahan kering Sekunder 1 552 10

4 Hutan Tanaman 4 070 27

5 Pemukiman 1 755 12

6 Perkebunan 544 4

7 Pertanian Lahan Kering 6 506 43

8 Pertanian Lahan Kering Campuran 230 2

9 Tanah Terbuka 20 0.1

Jumlah 15 173 100

a

Sumber: Hasil analisis peta penggunaan lahan tahun 2013

24

Gambar 4.3 Sebaran kelas kemiringan lereng DAS Ciliwung Hulu

Kualitas Air Sungai dan Sumberdaya Lahan

Tingginya laju permukiman dan aktivitas masyarakat serta intensitas aktivitas pertanian dan permukiman di wilayah hulu mengakibatkan penurunan kualitas air sungai DAS Ciliwung. Perkembangan permukiman dan kegiatan wisata di wilayah hulu menyebabkan jumlah sampah organik padat dan cair yang dibuang/dialirkan ke dalam badan air Sungai Ciliwung semakin bertambah. Akitivitas pertanian dengan menggunakan pupuk kimia yang terlampau tinggi dan pemakaian pestisida untuk meningkatkan produksi dan kualitas sayuran memberikan dampak yang cukup besar terhadap pencemaran air dan tanah.

Kualitas sumberdaya lahan dapat diketahui melalui tingkat degradasi yang terjadi. Tingkat degradasi lahan dinilai berdasarkan tingkat erosi tanah pada suatu lahan, semakin tinggi erosi yang terjadi maka akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan secara keseluruhan. Qodariah et al. (2004) menyatakan bahwa DAS Ciliwung Hulu telah mengalami degradasi lahan yang sangat tinggi ditandai dengan tingkat erosi yang mencapai 44 ton/ha/bulan tahun 2001 dan mencapai 74.7 ton/ha/bulan tahun 2002. Penurunan kualitas sumberdaya lahan dapat dilihat dari luasan lahan kritis yang tersebar di wilayah DAS Ciliwung Hulu. Kondisi ini menggambarkan bahwa DAS Ciliwung Hulu memerlukan upaya rehabilitasi dan konservasi lahan guna meningkatkan fungsinya sebagai lahan pertanian produktif dan sebagai wilayah resapan bagi wilayah hilir.

Kondisi Sosial Ekonomi dan Kependudukan

Kegiatan ekonomi masyarakat lokal kawasan DAS Ciliwung Hulu umumnya di sektor pertanian yang tergantung pada lahan yang terbatas. Namun hal ini telah mengalami pergeseran, terlihat dari jenis pekerjaan yang dahulu di sektor pertanian (onfarm) beralih ke sektor non-pertanian, seperti jasa dan perdagangan. Dilihat dari perkembangan tingginya alih fungsi (konversi) lahan dan alih pemilikan lahan pada wilayah Ciliwung Hulu ada kecenderungan yang sangat kuat bahwa kegiatan ekonomi berbasis lahan tidak dapat dipertahankan lagi. Khususnya kawasan Puncak yang merupakan bagian dari wilayah hulu DAS Ciliwung mengalami proses komersialisasi lahan yang agresif dikarenakan faktor udara yang sejuk, kesuburan tanah yang baik serta lokasi yang strategis dilihat dari ibukota Jakarta, Bogor, dan Bandung.

Ciliwung sebagai daerah tangkapan hujan (water catchment area) (Ruspendi 2014).

Laju pertambahan penduduk yang terdiri dari laju kelahiran dan migrasi mempengaruhi perubahan lahan. Penduduk akan membutuhkan lahan untuk tempat tinggal serta sarana penunjang lainnya dengan merubah lahan-lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Perubahan ini tentunya akan berakibat terhadap fungsi ekologi/lingkungan DAS yang akan semakin menurun. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di kawasan DAS Ciliwung Hulu mengakibatkan masyarakat lokal hanya menjadi pekerja dan buruh kasar. Berdasarkan data tahun 2009, jumlah penduduk di Kecamatan Cisarua yang belum sekolah-tidak tamat SD-tamat SD mencapai 54.6%, dan di Kecamatan Megamendung mencapai 67.4%. Sementara jumlah penduduk dengan pendidikan mencapai jenjang perguruan tinggi hanya 1% untuk Kecamatan Cisarua dan 0.64% untuk Kecamatan Megamendung (Ruspendi 2014).

28

5 HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Aspek Jasa Lingkungan Pengendali Erosi dan Sedimentasi (HCV 4.2)

Tanah yang dominan di hutan hujan tropis Indonesia adalah tanah yang sangat rentan terhadap erosi. Kawasan hutan penting untuk menjaga stabilitas tanah seperti mengendalikan erosi berlebihan yang dapat menyebabkan tanah longsor dan pendangkalan sungai (Sulistioadi 2010). Daerah yang mempunyai konsekuensi rentan terhadap erosi dianggap sebagai kawasan pengendali erosi dan sedimentasi (HCV 4.2). Dalam penelitian ini, estimasi risiko erosi potensial di daerah penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi daerah-daerah dengan risiko erosi yang tinggi.

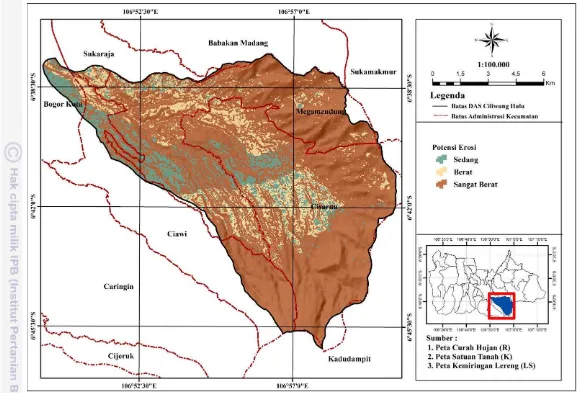

Berdasarkan hasil prediksi Tingkat Bahaya Erosi (TBE), kawasan penelitian mengalami potensi erosi sedang sampai sangat berat. Hal ini karena pengaruh dari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap erosi tanah yang ditentukan dengan menggunakan data spasial berupa peta erosivitas hujan (R), erodibilitas tanah (K), panjang dan kemiringan lereng (LS). Identifikasi kawasan HCV 4.2 dilakukan pada berbagai tipe penggunaan lahan. Oleh karena itu peta penggunaan lahan dioverlay dengan peta tingkat bahaya erosi sehingga diperoleh kawasan dengan potensi erosi berat dan sangat berat, yang merupakan kawasan HCV 4.2. Sebaran kawasan yang berpotensi erosi berat dan sangat berat disajikan pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa potensi erosi tersebar di seluruh kawasan DAS Ciliwung Hulu. Potensi erosi sangat berat mendominasi hampir seluruh kawasan penelitian, diikuti potensi erosi berat dan sedang. Teridentifikasinya potensi erosi berat dan sangat berat pada kawasan penelitian sehingga dinilai kawasan tersebut berfungsi sebagai kawasan pengendali erosi dan sedimentasi (HCV 4.2). Luasan areal (ha) potensi erosi dan kawasan HCV 4.2 disajikan apada Tabel 5.1

Tabel 5.1 Luasan areal (ha) potensi erosi dan kawasan HCV 4.2 di DAS Ciliwung Hulua

Sumber : Hasil analisis peta tingkat bahya erosi; bHasil perhitungan potensi erosi berat dan sangat berat

sehingg kawasan tersebut perlu ditetapkan sebagai areal konservasi. Tujuan areal konservasi adalah untuk dikelola guna menjamin kelangsungan/keberlanjutan dalam menyediakan jasa-jasa lingkungan seperti mencegah dan mengendalikan erosi, longsor dan sedimentasi. Risdiyanto et al. (2011) menyatakan bahwa apabila kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi untuk mencegah dan mengendalikan erosi dan longsor di lahan dan sedimentasi di badan air adalah areal yang berhutan atau vegetasi lainnya, maka kawasan tersebut akan mendapatkan prioritas utama dalam menjaga fungsi-fungsi tersebut. Hal ini dikarenakan faktor jenis tutupan lahan merupakan salah satu instrumen pengelolaan kawasan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Potensi erosi berat dan sangat berat terjadi pada berbagai penggunaan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan hutan maupun penggunaan lahan non hutan yang teridentifikasi sebagai kawasan HCV 4.2 terdapat disebagian wilayah penelitian. Sebaran hasil overlay kawasan potensi erosi dengan penggunaan lahan disajikan pada Gambar 5.2. Mario (2016) menyatakan bahwa hutan dalam kondisi yang baik dan tidak terganggu dapat mengendalikan erosi tanah dengan keberadaan serasah yang cukup dan banyaknya tumbuhan yang ada di bawah tegakan hutan. Serasah dan tumbuhan bawah tegakan dapat mengendalikan laju pergerakan air hujan di atas permukaan tanah dan limpasan air (runoff). Fungsi ini akan berkurang apabila kawasan hutan sudah terganggu akibat adanya kegiatan manusia sehingga terjadi perubahan kondisi lantai hutan dan tegakan hutan.

Gambar 5.2 menunjukkan bahwa penyebaran kawasan HCV 4.2 pada berbagai penggunaan lahan. Jika dilihat dari fungsinya, penggunaan lahan hutan dengan tajuk yang rapat mampu mengurangi laju aliran permukaan dan mencegah erosi tanah. Maka kawasan hutan merupakan kawasan yang sesuai apabila ditetapkan sebagai kawasan HCV 4.2, karena kawasan HCV 4.2 berfungsi mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di lahan. Penggunaan lahan non hutan seperti pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campuran, perkebunan, tanah terbuka, pemukiman, dan belukar merupakan penggunaan lahan yang tidak sesuai jika ditetapkan sebagai kawasan HCV 4.2. Hal ini disebabkan kawasan non hutan tersebut merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya dengan fungsi utamanya untuk pertanian.

30

Gambar 5.1 Sebaran kawasan potensi erosi menurut perhitungan Toolkit

Berdasarkan kemiringan lereng, kawasan HCV 4.2 teridentifikasi pada berbagai kemiringan lereng mulai dari lereng datar sampai kemiringan lereng sangat curam. Semakin curam lereng dengan jenis tanah yang peka terhadap erosi dan intensitas hujan yang tinggi akan menghasilkan erosi yang semakin besar. Luasan areal erosi berdasarkan kemiringan lereng disajikan pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2 Luasan Areal TBE (ha) Berdasarkan Kemiringan Lerenga

TBE Kemiringan Lereng (%) Luas

0-3 3-5 5-8 8-15 15-25 25-40 > 40 ha %

SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S 262 411 870 0 0 0 0 1 543 10

B 115 207 408 1 125 0 0 0 1 855 12

SB 0 0 0 2 203 3 400 2 778 3 394 11 775 78

Jumlah 377 618 1 278 3 328 3 400 2 778 3 394 15 173 100

a

Sumber: Hasil analisis peta potensi erosi dan kemiringan lereng; Ket: S=Sedang, B= Berat dan SB=Sangat Berat.

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebesar 11 775 ha (78%) dari total luas DAS mengalami potensi erosi sangat berat dan mendominasi kawasan penelitian yang tersebar pada berbagai kemiringan lereng. Sedangkan sekitar 10% dari total luasan DAS mengalami potensi erosi sedang. Unsur topografi yang mempengaruhi erosi adalah kemiringan dan panjang lereng. Semakin besar kemiringan lereng, maka intensitas erosi akan semakin tinggi. Hal ini berkaitan dengan energi kinetik aliran limpasan yang semakin besar sejalan dengan semakin besar kemiringan lereng. Kemiringan lereng di DAS Ciliwung Hulu didominasi lereng 8-15%, 15-25% dan > 40% dengan persentase masing-masing sekitar 22%. Kemiringan lereng berpengaruh besar terhadap kecepatan aliran permukaan. Seringkali, komponen panjang dan kemiringan lereng (L dan S) diintegrasikan menjadi faktor LS dalam prediksi erosi menggunakan persamaan USLE/RUSLE. Nilai faktor LS ini berbanding lurus dengan besarnya erosi. Arsyad (2010) menyatakan bahwa nilai faktor LS yang tinggi pada suatu lahan memungkinkan erosi yang terjadi juga tinggi. Asdak (2010) menyatakan bahwa semakin panjang lereng, volume kelebihan air yang terakumulasi di bagian atas akan menjadi lebih besar dan kemudian akan turun dengan volume dan kecepatan yang meningkat.

Analisis Erosi Aktual DAS Ciliwung Hulu

Teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS) dan Remote Sensing (RS) semakin banyak digunakan untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam (Andriyanto et al. 2015). Penggunaan data berbasis piksel melalui GIS dan RS digunakan sebagai alat pemodelan spasial untuk memprediksi erosi pada lahan dengan topografi kompleks (Lorito et al. 2004). Salah satu metode yang dikembangkan untuk memprediksi erosi adalah Universal Soil Loss Equation (USLE) (Renard et al. 1997). USLE adalah metode yang digunakan untuk memprediksi erosi yang terkait dengan limpasan, diperoleh dari lima parameter yaitu: erosivitas hujan (R), erodibilitas tanah (K), panjang lereng (L), kemiringan lereng (S), dan tanaman serta pengelolaan lahan (CP).

Hasil perhitungan bahaya erosi dibedakan dalam 5 kelas bahaya erosi, yaitu kelas I (< 15 ton/ha/thn), kelas II (15-60 ton/ha/thn), kelas III (60-180 ton/ha/thn), kelas IV (180-480 ton/ha/thn) dan kelas V (> 480 ton/ha/thn) dengan luasan masing-masing disajikan pada Tabel 5.3. Berdasarkan luasannya, DAS Ciliwung Hulu menunjukkan bahwa 17% dari total luasan DAS termasuk dalam kelas erosi sangat rendah, 39% termasuk kelas rendah, 19% termasuk kelas sedang, 12% kelas berat dan 13% kelas sangat berat. Potensi erosi rendah umumnya mendominasi kawasan DAS Ciliwung Hulu sebesar 5 868 ton/ha/tahun (39%) dari total luasan DAS. Sebaran potensi erosi aktual disajikan pada Gambar 5.3.

Tabel 5.3 Luasan areal (ha) potensi erosi aktual DAS Ciliwung Hulua

No Bahaya Erosi ton/ha/thn Luas Potensi Erosi

Sumber : Hasil analisis prediksi tingkat bahya erosi

Potensi erosi menyebar luas pada berbagai kemiringan lereng mulai dari kemiringan 0% sampai lebih dari 40% dan tersebar pada berbagai penggunaan lahan. Lahan dengan bahaya erosi berat termasuk kelas IV mengalami potensi erosi seluas 1 891 ha (12%) dan erosi sangat berat termasuk kelas V mempunyai sebaran erosi sebesar 2 036 ha (13%) yang menyebar pada lahan berlereng 0% sampai lereng lebih dari 40%. Luasan potensi erosi berdasarkan kemiringan lereng disajikan pada Tabel 5.4.