ANALISIS PRODUKSI DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU

ADOPSI TEKNOLOGI PEMUPUKAN BERIMBANG

PADA USAHATANI PADI

Y U L I A R M I

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis saya yang berjudul:

ANALISIS PRODUKSI DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU ADOPSI TEKNOLOGI PEMUPUKAN BERIMBANG PADA USAHATANI PADI

merupakan hasil karya saya sendiri dengan bimbingan para Komisi Pembimbing, kecuali dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lainnya.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, 24 Mei 2006

ABSTRAK

YULIARMI. Analisis Produksi dan Faktor-Faktor Penentu Adopsi Teknologi Pemupukan Berimbang Pada Usahatani Padi (Yusman Syaukat sebagai Ketua dan Sri Hartoyo sebagai Anggota Komisi Pembimbing).

Program Pemupukan Berimbang merupakan teknologi peningkatan produksi padi melalui pemakaian pupuk berimbang dan varietas unggul. Pemupukan berimbang sudah sejak dahulu dianjurkan pada usahatani padi sawah, tetapi pemakaian pupuk di tingkat petani masih belum sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan.

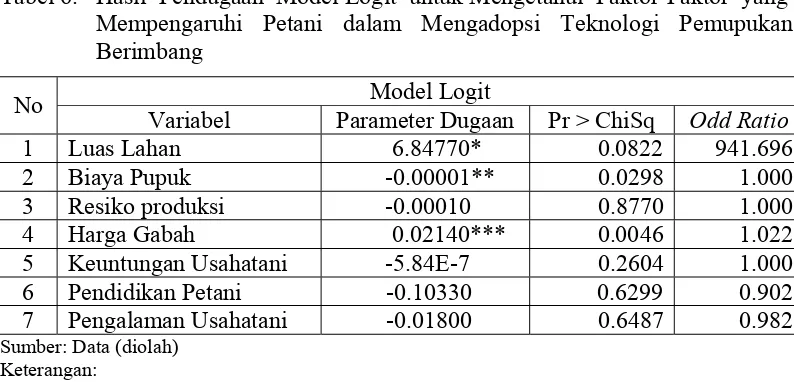

Dalam penelitian ini dianalisis tingkat penerapan teknologi usahatani padi sawah dengan sistem skor, faktor yang mempengaruhi keputusan petani mengadopsi teknologi pemupukan berimbang dengan model logit, dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah dianalisis dengan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglas di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

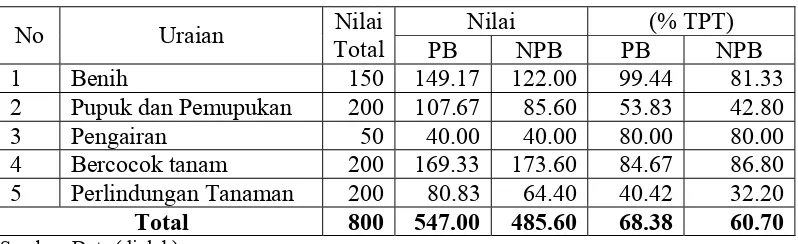

Tingkat penerapan teknologi usahatani padi sawah di Kecamatan Plered berada pada kategori sedang. Dalam upaya peningkatan penerapan teknologi usahatani padi sawah di Kecamatan Plered dari kategori sedang menjadi tinggi dapat ditingkatkan melalui komponen pupuk dan pemupukan dan perlindungan tanaman yang sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan.

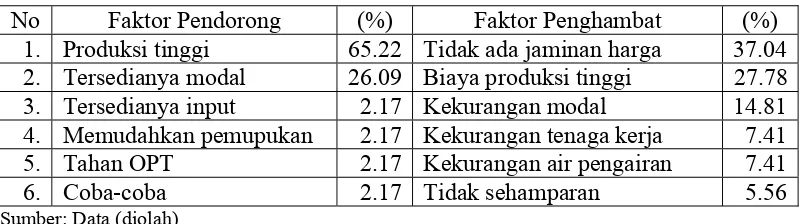

Proses adopsi teknologi pemupukan berimbang di Kecamatan Plered dipengaruhi secara nyata oleh luas lahan garapan petani, biaya pupuk, dan harga gabah. Sedangkan produksi padi sawah dipengaruhi secara nyata oleh luas lahan, jumlah pupuk, dan tenaga kerja luar keluarga. Faktor pendorong bagi petani dalam menerapkan teknologi pemupukan berimbang adalah produksi yang lebih tinggi dan faktor penghambatnya adalah tidak adanya jaminan harga yang layak.

Penerapan teknologi pemupukan berimbang yang telah dilaksanakan di Kecamatan Plered secara statistik tidak signifikan dalam meningkatkan produksi padi sawah yang diperoleh petani. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan yang dihadapi di tingkat lapang, seperti ketersediaan pupuk yang tidak tepat waktu dan penggunaan pupuk yang belum sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi.

© Hak cipta milik Yuliarmi, tahun 2006

Hak cipta dilindungi

ANALISIS PRODUKSI DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU ADOPSI TEKNOLOGI PEMUPUKAN BERIMBANG

PADA USAHATANI PADI

Y U L I A R M I

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Analisis Produksi dan Faktor-Faktor Penentu Adopsi Teknologi Pemupukan Berimbang pada Usahatani Padi.

Program Pemupukan Berimbang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui pemakaian varietas unggul dan pemupukan berimbang dengan memakai pupuk majemuk NPK. Program ini dilaksanakan oleh Departemen Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat). Daerah pelaksana program di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.

Tesis ini dapat diselesaikan atas arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Ir. Yusman Syaukat, MEc sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Dr. Ir. Sri Hartoyo sebagai Anggota Komisi Pembimbing, dan Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian.

Ucapan terima kasih atas dorongan dan do’a yang diberikan dengan tulus ikhlas juga penulis haturkan kepada suami dan anak penulis, orangtua, kakak-kakak dan adik-adik penulis serta teman-teman EPN yang tak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Institut Pertanian Bogor, Dekan Sekolah Pascasarjana, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis mengikuti pendidikan.

Penulis telah berusaha menyelesaikan tesis ini sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan penulis. Penulis menyadari bahwa tesis ini tak luput dari kekurangan, namun penulis berharap dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Padang, Sumatera Barat tanggal 24 Juli 1969. Ayah Sa’ardi dan Ibu Lismayar. Penulis adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara.

Pada tahun 1983 penulis lulus SDN 1 Simabur. Tahun 1986 lulus dari SMPN Simabur dan tahun 1989 lulus dari SMAN 2 Padang. Gelar Sarjana Pertanian diperoleh dari Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Andalas tahun 1994.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL... iii

DAFTAR GAMBAR... iv

DAFTAR LAMPIRAN... v

I. PENDAHULUAN... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 3

1.3. Tujuan Penelitian ... 7

1.4. Kegunaan Penelitian ... 7

1.5. Ruang Lingkup Penelitian ... 8

II. TINJAUAN PUSTAKA... 9

2.1. Kebijakan Perberasan Indonesia ... 9

2.2. Subsidi Pupuk ... 10

2.3. Penggunaan Pupuk dalam Menekan Biaya Produksi Padi ... 11

2.4. Intensifikasi Padi... 13

2.5. Tinjauan Beberapa Studi Terdahulu ... 14

III. KERANGKA TEORITIS... 17

3.1. Program Pemupukan Berimbang ... 17

3.2. Perubahan Teknologi ... 20

3.3. Pendekatan Fungsi Produksi ... 22

3.4. Proses Adopsi Teknologi ... 24

3.4.1. Adopsi Teknologi Pemupukan Berimbang ... 24

3.4.2. Penyuluhan Pertanian... 25

3.5. Model Pemilihan Kualitatif ... 27

IV. METODE PENELITIAN... 29

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 29

4.3. Metode Analisis ... 30

4.3.1. Pandangan Petani terhadap Program Pemupukan Berimbang dan Tingkat Penerapan Teknologi Usahatani Padi Sawah ... 30

4.3.2. Model Logit ... 32

4.3.3. Model Fungsi Produksi ... 33

V. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN... 35

5.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Plered ... 35

5.2. Gambaran Umum Pertanian Kecamatan Plered... 36

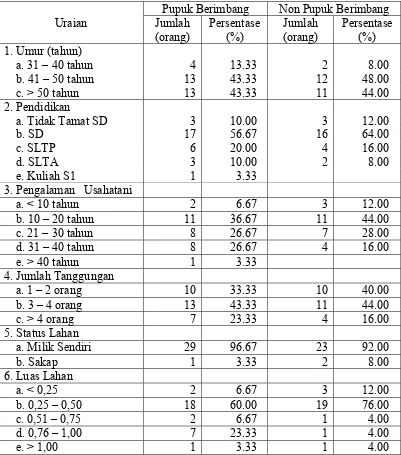

5.3. Gambaran Umum Petani Sampel... 37

5.3.1. Karakter Petani Sampel... 37

5.3.2. Usahatani Padi Sawah... 41

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN... 52

6.1. Pandangan Petani terhadap Program Pemupukan Berimbang dan Tingkat Penerapan Teknologi Usahatani Padi Sawah... 52

6.1.1. Pandangan Petani terhadap Program Pemupukan Berimbang... 53

6.1.2. Tingkat Penerapan Teknologi Pemupukan Berimbang... 57

6.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani untuk Mengadopsi Teknologi Pemupukan Berimbang... 61

6.3. Pengaruh Program Pemupukan Berimbang terhadap Produksi dan Pendapatan Petani Padi Sawah ... 64

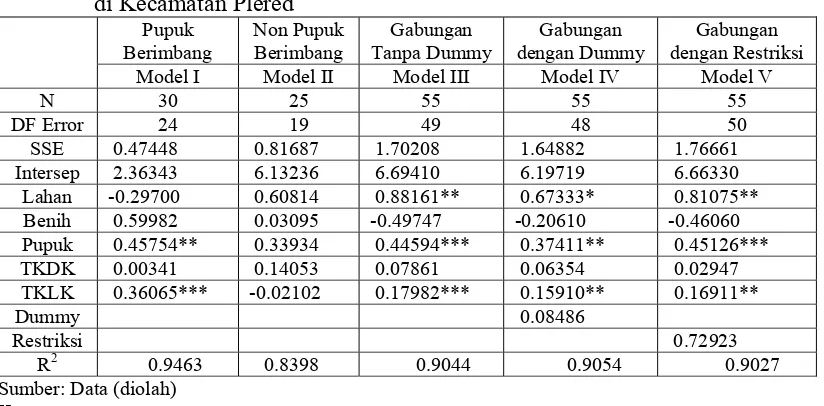

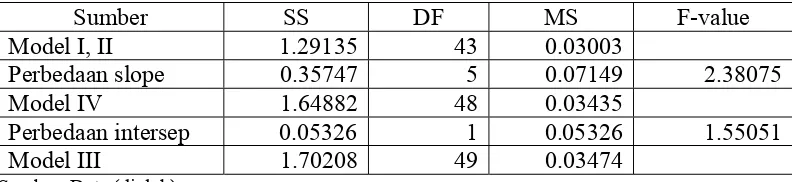

6.3.1. Pengaruh Program Pemupukan Berimbang terhadap Produksi Padi Sawah... 64

6.3.2. Pengaruh Program Pemupukan Berimbang terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah ... 74

VII. KESIMPULAN DAN SARAN... 78

7.1. Kesimpulan ... 78

7.2. Saran ... 79

DAFTAR PUSTAKA... 80

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman 1. Strategi Reorientasi Penggunaan Pupuk pada Padi Sawah Akibat

Adanya Kenaikan Harga Pupuk Tanpa Subsidi... 12 2. Luas Lahan Sawah di Kecamatan Plered Tahun 2005... 36 3. Karakteristik Petani Sampel di Kecamatan Plered ... 39 4. Pandangan Petani dalam Proses Adopsi Teknologi Pemupukan

Berimbang di Kecamatan Plered ... 54 5. Tingkat Penerapan Teknologi Usahatani Padi Sawah di Kecamatan

Plered ... 59 6. Hasil Pendugaan Model Logit untuk Mengetahui Faktor-Faktor

yang Mempengaruhi Petani dalam Mengadopsi Teknologi

Pemupukan Berimbang ... 63 7. Hasil Pendugaan Fungsi Produksi Program Pemupukan Berimbang

di Kecamatan Plered ... 64 8. Uji Analisis Varian Fungsi Produksi Program Pemupukan

Berimbang di Kecamatan Plered ... 66 9. Penggunaan dan Rekomendasi Pupuk N, P, dan K di Kecamatan

Plered ... 68 10. Hasil Pendugaan Parameter Fungsi Produksi Program Pemupukan

Berimbang (Model V) di Kecamatan Plered... 71 11. Struktur Biaya dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah di

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman 1. Dampak Subsidi Pupuk terhadap Produktivitas Padi... 11

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Perkembangan Produksi Padi Tahun 1974 – 2004 ... 85 2. Komponen Penentu (Impact Point) Teknologi Padi Sawah ... 86 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Plered Berdasarkan Jenis Kelamin ... 91 4. Ukuran Rumahtangga dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Plered 92 5. Tingkat Penerapan Teknologi Usahatani Padi Sawah di Kecamatan

Plered ... 93 6. Deskripsi Varietas Ciherang ... 94 7. Deskripsi Varietas Cigeulis... 95 8. Data Variabel Bebas (Xi) dan Variabel Terikat (Pi) Fungsi Logit

(Petani Peserta Program Pemupukan Berimbang) di Kecamatan

Plered, Tahun 2005 ... 96 9. Data Variabel Bebas (Xi) dan Variabel Terikat (Pi) Fungsi Logit

(Petani Non Peserta Program Pemupukan Berimbang) di

Kecamatan Plered ... 97 10. Hasil Pendugaan Fungsi Logit Adopsi Teknologi Pemupukan

Berimbang di Kecamatan Plered ... 98 11. Hasil Pendugaan Fungsi Produksi Padi Sawah Teknologi Pemupukan

Berimbang (Model I) di Kecamatan Plered ... 100 12. Hasil Pendugaan Fungsi Produksi Padi Sawah Teknologi Pemupukan

Berimbang (Model II) di Kecamatan Plered ... 101 13. Hasil Pendugaan Fungsi Produksi Padi Sawah Teknologi Pemupukan

Berimbang (Model III) di Kecamatan Plered ... 102 14. Hasil Pendugaan Fungsi Produksi Padi Sawah Teknologi Pemupukan

Berimbang (Model IV) di Kecamatan Plered ... 103 15. Hasil Pendugaan Fungsi Produksi Padi Sawah Teknologi Pemupukan

Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/2006) ... 105 17. Penggunaan Pupuk pada Petani Peserta Teknologi Pemupukan

Berimbang ... 106 18. Penggunaan Pupuk pada Petani Non Peserta Program Pemupukan

Berimbang... 107 19. Data Variabel Bebas (Xi) dan Variabel Terikat (Y) Fungsi Produksi

Padi Sawah (Petani Peserta Program Pemupukan Berimbang) di

Kecamatan Plered ... 108 20. Data Variabel Bebas (Xi) dan Variabel Terikat (Y) Fungsi Produksi

Padi Sawah (Petani Non Peserta Program Pemupukan Berimbang)

di Kecamatan Plered ... 109 21. Data Biaya, Penerimaan, Pendapatan dan Keuntungan Usahatani

Padi Sawah (Petani Peserta Program Pemupukan Berimbang)

di Kecamatan Plered ... 110 22. Data Biaya, Penerimaan, Pendapatan dan Keuntungan Usahatani

Padi Sawah (Petani Non Peserta Program Pemupukan Berimbang)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Padi merupakan komoditas strategis dan utama dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Hal ini disebabkan bahwa 95 persen rakyat Indonesia masih mengkonsumsi beras sebagai sumber bahan pangan karbohidrat (Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan, 2004).

Selain berperan penting sebagai makanan pokok, padi merupakan sumber perekonomian sebagian besar masyarakat di pedesaan. Kekurangan produksi berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Karena itu upaya peningkatan produksi padi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk tentu perlu mendapat perhatian utama dalam pembangunan pertanian (Las, 2005).

Berdasarkan hasil prediksi Japan International Cooperation Agency (JICA) tahun 1993, pada tahun 1999 konsumsi beras perkapita sebesar 152.97 kg, pada tahun 2006 sebanyak 154.14 kg dan tahun 2025 sebanyak 147.00 kg, sehingga secara berturut-turut dibutuhkan produksi beras sebanyak 35 145 000 ton pada tahun 2006 dan sebanyak 40.04 juta ton pada tahun 2025. Terlihat bahwa mulai tahun 2006 total konsumsi perkapita sudah mulai turun akan tetapi total kebutuhan masih meningkat terus sampai tahun 2025 (Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan, 2004).

giling (GKG) per tahun atau setara dengan 35 juta ton beras. Dengan luas lahan yang ada maka produktivitas padi rata-rata harus di atas 4.9 ton/ha, sedangkan hingga saat ini baru mencapai 4.6 ton/ha. Oleh karena itu, untuk mencapai ketahanan pangan yang stabil dengan laju peningkatan kebutuhan beras 2 – 3 persen per tahun, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara intensif (Las, 2005).

Kebijakan pemerintah dalam penyediaan pangan, meliputi aspek (1) pengadaan pangan secara nasional dengan cara memproduksi sendiri di dalam negeri, atau impor bila diperlukan, (2) ketahanan pangan yang mampu mengatasi gejolak ketidak-pastian, baik di tingkat makro maupun mikro (desa dan rumah tangga), (3) terjaminnya kestabilan harga pangan yang mampu mengurangi laju inflasi yang tidak menguntungkan bagi perekonomian nasional, dan (4) terjaminnya mutu pangan dengan gizi seimbang dan tidak membahayakan kesehatan (Hasan, 1994).

Namun kenyataannya pengadaan beras di dalam negeri dihadapkan kepada sejumlah kendala seperti sarana produksi yang mahal dengan harga beras yang tidak menentu, sehingga petani kurang bergairah untuk menerapkan cara pengelolaan tanaman padinya secara optimal. Selain itu, adanya berbagai kendala iklim, hama, dan penyakit tanaman serta kurangnya pengetahuan tentang pemupukan berimbang akan menyebabkan turunnya produktivitas tanaman padi dan rendahnya efisiensi penggunaan pupuk atau pemborosan input/sarana produksi padi.

yang tepat, yaitu efisien, efektif, dan tidak mencemari lingkungan sehingga petani dapat menerima keuntungan yang layak dan lingkungan yang sehat. Menurut Makarim (2004), tujuan utama di atas dapat dicapai dengan menerapkan sistem pertanian yang berdasarkan konsep yang disebut prescription farming.

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mempertimbangkan bahwa sistem produksi pertanian padi merupakan suatu sistem dinamik, dimana produk akhirnya (hasil padi) merupakan fungsi dari faktor iklim (radiasi surya, suhu), air, tanah (fisik dan kimia) serta tanaman dengan berbagai karakternya yang bersifat dinamik. Fluktuasi hasil dapat diterangkan sebagai akibat respon proses di dalam tanaman terhadap perubahan faktor di atas. Input (pupuk) yang diberikan merupakan pendukung terhadap kondisi tanah agar proses pertumbuhan tanaman berjalan optimal pada lingkungan tertentu. Konsep ini kemudian dikenal dengan istilah pemupukan berimbang (Makarim, 2004).

Usaha untuk meningkatkan produksi padi memerlukan sejumlah perbaikan dalam cara pengelolaan. Efektivitas input dalam menaikkan produksi tanaman, efisiensi dalam penggunaan input yang semakin langka dan mahal, serta tidak merusak lingkungan harus diutamakan. Penggunaan teknologi yang spesifik lokasi dengan menggunakan konsep agroekologi (Las, et al., 1991) dan ciri tanah (Makarim, et al., 1992) diharapkan dapat memenuhi harapan di atas.

1.2. Perumusan Masalah

pemenuhan kebutuhan pangan dari hasil produksi sendiri penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar dunia dan upaya peningkatan pendapatan petani. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mencukupi kebutuhan pangan terutama beras dari produksi dalam negeri dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat (Rasahan, 2000).

Berbagai kebijakan dan program di bidang pertanian telah dilakukan dalam upaya peningkatan produksi padi. Kemajuan teknologi pertanian yang dikenal dengan Revolusi Hijau (Green Revolution) yang dimulai tahun 1968 merupakan program intensifikasi padi yang dipadukan dengan rekayasa sosial ekonomi (Abbas, 1997). Revolusi hijau diawali dengan ditemukannya varietas padi berdaya hasil tinggi, berumur pendek, tanggap terhadap pemupukan dengan produksi yang tinggi (Balai Penelitian Tanaman Padi, 2003). Revolusi hijau telah berhasil mengimbangi kebutuhan akan beras yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Tetapi keberhasilan tersebut juga menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan usahatani, antara lain menurut Makarim, et al. (2004) terjadinya kemunduran kualitas lahan sawah. Kemunduran tersebut dicirikan dengan semakin meluasnya lahan kekurangan unsur hara. Di pulau Jawa, gejala kekurangan beberapa unsur hara mikro telah teridentifikasi sejak tahun 1977. Kemudian diketahui gejala tersebut telah meluas ke pulau-pulau lainnya.

sawah-sawah yang dikelola secara intensif telah diidentifikasi antara lain disebabkan oleh menurunnya kualitas lahan. Kandungan bahan organik tanah, hara tanaman yang tersedia dalam tanah tidak seimbang dan sifat fisika tanah yang tidak bisa menopang pertumbuhan tanaman untuk mencapai produktivitas tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2006), penggunaan pupuk yang digunakan petani belum efisien, belum rasional, dan belum berimbang. Sebagian petani menggunakan pupuk tertentu dengan dosis yang berlebihan, dan sebagian petani menggunakan pupuk dengan dosis yang lebih rendah dari kebutuhan tanaman. Hal ini mengakibatkan produksi yang dihasilkan petani tidak optimal karena ketidakseimbangan hara dalam tanah.

Rekomendasi pemupukan padi sawah yang dilakukan petani sekarang masih bersifat umum untuk semua wilayah Indonesia tanpa memperhatikan status hara tanah dan kemampuan tanaman menyerap hara. Sementara status P dan K lahan sawah bervariasi dari rendah sampai tinggi. Bahkan sebagian besar lahan sawah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lombok dan Bali berstatus hara P dan K tinggi. Kadar P dan K yang tinggi dalam tanah akan menekan ketersediaan unsur hara mikro seperti Zn dan Cu (Agus, et al., 2004).

Pada lahan sawah intensifikasi, pupuk urea diberikan secara berlebihan 300 – 500 kg Urea/ha (Balai Penelitian Tanaman Padi, 2003) dan sebagian besar tanaman padi sudah tidak tanggap terhadap pemupukan P dan K (Agus, et al.,

pemupukan sesuai dengan ketersediaan hara tanah dan kebutuhan tanaman dengan pelaksanaan pemupukan secara berimbang.

Dalam perkembangan produksi padi di Indonesia, pulau Jawa memberikan kontribusi dan memasok 60 persen produksi padi nasional. Produktivitas padi menunjukkan hasil yang lebih baik dari pada daerah-daerah di luar pulau Jawa. Untuk tingkat produktivitas padi di Provinsi Jawa Barat (52.73) menunjukkan angka di atas produktivitas rata-rata nasional (45.38) (BPS, 2005). Tetapi bila memperhatikan produktivitas padi perkabupaten, maka terdapat beberapa kabupaten di Jawa Barat yang produktivitasnya masih berada di bawah rata-rata produktivitas provinsi bahkan di bawah tingkat produktivitas nasional.

Perlu diupayakan peningkatan produktivitas padi di kabupaten-kabupaten yang produktivitasnya di bawah provinsi melalui pemupukan berimbang. Dengan kondisi lahan sawah yang kelebihan/kekurangan hara tertentu, penerapan program pemupukan berimbang akan dapat meningkatkan produksi, akan diperoleh manfaat optimal dari unsur hara yang terkandung dalam pupuk dan bahkan bisa memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan pemupukan dosis tinggi yang tidak rasional. Dengan demikian tingkat pendapatan petani akan lebih baik.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan pada usahatani padi sawah di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat adalah:

1. Analisis pandangan petani terhadap teknologi pemupukan berimbang dan tingkat penerapan teknologi pemupukan berimbang.

2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk mengadopsi teknologi pemupukan berimbang.

3. Pendugaan fungsi produksi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah dengan teknologi pemupukan berimbang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi dan keputusan petani untuk mengadopsi teknologi pemupukan berimbang yang telah dilaksanakan di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perilaku petani padi sehingga dapat disusun rekomendasi teknologi padi yang sesuai dengan agro-ekologinya dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat.

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak berikut:

1. Petani

Sebagai tambahan informasi bagi petani padi dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani.

2. Pemerintah

3. Penelitian selanjutnya

Sebagai bahan kajian dan informasi bagi penelitian selanjutnya. 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Perberasan Indonesia

Kebijakan mengenai perberasan di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1969/1970. Kebijakan tersebut (tahun 1969/1970 s/d 1998) mencakup kebijakan harga dasar gabah (HDG) atau dikenal dengan nama floor price policy dan pembelian beras oleh pemerintah. Pada tahun 1969/1970, HDG berada pada harga Rp 20,90/kg dan pada tahun 1997 HDG berada pada harga Rp 525,00 (perkembangan harga terlampir). Pelaksanaan pembelian gabah dan beras oleh pemerintah dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) yang membeli dengan harga di atas HDP. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu petani dalam peningkatan pendapatannya (Badan Bimas Ketahanan Pangan, 2005).

Kebijakan perberasan dalam Inpres No. 9 Tahun 2002 (Deputi Setnet Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, 2002) dan Inpres No. 2 Tahun 2005 (Deputi Setnet Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, 2005) dilaksanakan dengan mengimplementasikan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) atau dikenal dengan nama procurement price policy. Dengan kebijakan HPP, pemerintah melalui Perum Bulog membeli gabah petani yang bertujuan untuk memberikan insentif harga kepada petani pada harga yang relatif tinggi dibanding harga pasar, dengan maksud untuk “mengangkat” harga gabah di tingkat petani terutama pada saat panen raya.

raya, yaitu satu bulan sebelum panen raya dan dua bulan sesudah panen raya (Januari – Juni) untuk melindungi petani dari rendahnya harga beras. Bahkan pada tahun 2005 ini kalau memungkinkan pelarangan impor beras akan berlanjut sampai bulan Desember 2005.

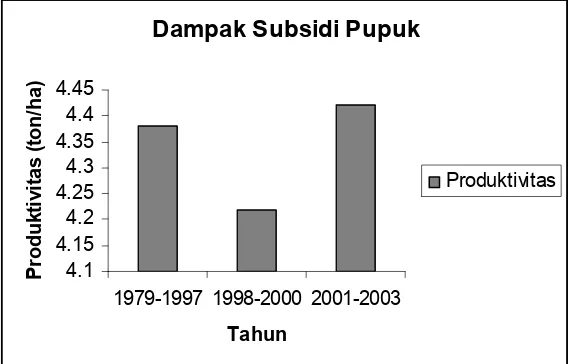

2.2. Subsidi Pupuk

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, pemerintah telah melakukan kebijakan subsidi pupuk. Pemberian subsidi pupuk oleh pemerintah dapat dilihat dari sejarah perkembangan subsidi pupuk sebagai berikut (Ditjen Bina Sarana Pertanian, 2004):

1. Pemberian subsidi pupuk untuk sektor pertanian dimulai pada tahun 1979 dan berakhir Desember 1998.

2. Periode tahun 1998 – 2000, subsidi dan tataniaga pupuk dicabut dan distribusi pupuk diserahkan pada mekanisme pasar.

3. Periode tahun 2001 – 2002, pemerintah mengalokasikan subsudi pupuk dalam bentuk insentif gas domestic (IGD) untuk pupuk Urea.

4. Periode tahun 2003 – 2004, pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk melalui subsidi gas untuk pupuk Urea dan subsidi harga untuk pupuk non Urea (SP-36, ZA dan NPK).

melalui penetapan harga gas dan pupuk non Urea melalui subsidi harga, sehingga terjadi peningkatan produktivitas dari 4.22 ton/ha menjadi 4.43 ton/ha. Dampak subsidi pupuk terhadap produktivitas padi, sejak tahun 1979 sampai dengan 2003, dapat dilihat pada Gambar 1, di bawah ini:

Dampak Subsidi Pupuk

4.1 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35 4.4 4.45

1979-1997 1998-2000 2001-2003

Tahun

P

roduk

ti

v

it

a

s

(

ton/

ha

)

Produktivitas

Sumber: Ditjen Bina Sarana Pertanian, 2004

Gambar 1. Dampak Subsidi Pupuk terhadap Produktivitas Padi Tahun 1979 – 1997, 1998 – 2000, dan Tahun 2001 – 2003

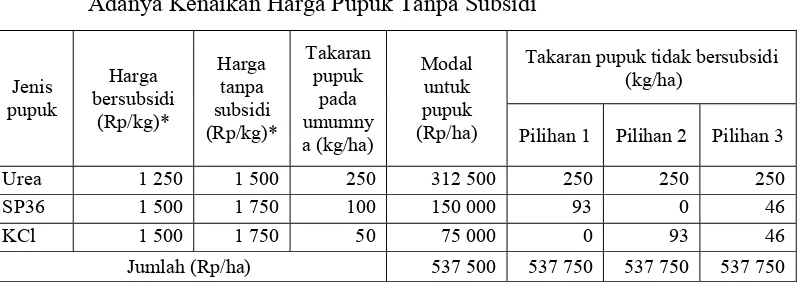

2.3. Penggunaan Pupuk dalam Menekan Biaya Produksi Padi

Aspek teknis yang dapat dilakukan untuk menekan biaya produksi dalam pemakaian pupuk adalah: (1) reorientasi penggunaan pupuk, yaitu merubah proporsi pemberian pupuk urea, SP-36, dan KCl, (2) efisiensi penggunaan pupuk SP-36, (3) pemanfaatan jerami padi sebagai sumber K atau pengganti pupuk KCl, dan (4) pemanfaatan bahan organik/pupuk kandang (Ditjen Bina Sarana Pertanian, 2004).

Tabel 1. Strategi Reorientasi Penggunaan Pupuk pada Padi Sawah Akibat Adanya Kenaikan Harga Pupuk Tanpa Subsidi

Takaran pupuk tidak bersubsidi (kg/ha) Jenis pupuk Harga bersubsidi (Rp/kg)* Harga tanpa subsidi (Rp/kg)* Takaran pupuk pada umumny a (kg/ha) Modal untuk pupuk

(Rp/ha) Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3

Urea 1 250 1 500 250 312 500 250 250 250

SP36 1 500 1 750 100 150 000 93 0 46

KCl 1 500 1 750 50 75 000 0 93 46

Jumlah (Rp/ha) 537 500 537 750 537 750 537 750

Sumber: Ditjen Bina Sarana Pertanian (2004) Keterangan:

*) Harga perkiraan yang perlu penyesuaian kembali Pilihan 1: Untuk persawahan berstatus K tinggi, P rendah

(Biaya untuk pupuk relatif tetap)

Pilihan 2: Untuk persawahan berstatus P tinggi, K rendah (Biaya untuk pupuk relatif tetap)

Pilihan 3: Untuk persawahan berstatus K sedang/rendah, P sedang/rendah (Biaya untuk pupuk relatif tetap)

tergantung harga pupuk bersubsidipun biaya pupuk dapat ditekan dan penggunaan pupuk lebih efisien.

2.4. Intensifikasi Padi

Intensifikasi padi adalah program pemerintah dalam peningkatan produksi padi dengan penerapan teknologi panca usahatani/sapta usahatani yang meliputi varietas padi unggul, rekomendasi pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu, perbaikan cara bercocok tanam, penggunaan air secara efisien dan penanganan panen dan pasca panen. Peningkatan kemampuan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian juga harus dilaksanakan agar mampu mengadopsi teknologi yang dianjurkan (Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan, 2002).

Selanjutnya menurut Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan (2002), tujuan dari kegiatan intensifikasi adalah: (1) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan usahatani berwawasan agribisnis, (2) meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri dalam rangka memantapkan ketahanan pangan nasional, dan (3) mendorong pembangunan ekonomi pedesaan melalui pemberdayaan kelembagaantani, penguatan permodalan, dan pengembangan hubungan kemitraan.

tersebut, terbukti dapat meningkatkan produksi padi. Perkembangan produksi padi dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2004 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Penerapan teknologi intensifikasi dalam upaya peningkatan produksi padi terdiri dari 10 unsur. Unsur tersebut yakni pengaturan pola tanam (IP>200), pengolahan tanah secara sempurna, pencapaian populasi tanam ≥ 200.000 rumpun/ha, penggunaan benih unggul, pemakaian PPC/ZPT, pengaturan tataguna air, termasuk pemupukan berimbang (Abbas, 1997).

2.5. Tinjauan Beberapa Studi Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan adopsi teknologi telah banyak dilakukan, antara lain Buana (1997), Nahraeni (2000), Santoso, et al. (2001), Surya (2002), Noer (2002), Pribadi (2002), dan lain-lain. Untuk kasus Program Pemupukan Berimbang Padi Sawah di Provinsi Jawa Barat belum ada yang menganalisis.

yang menjelaskan bahwa semakin lama berusahatani semakin menurun tingkat adopsi teknologinya.

Nahraeni (2000) dengan analisis keputusan menggunakan model logit diperoleh hasil bahwa keputusan petani untuk mengadopsi teknologi sangat terkait dengan faktor resiko, keyakinan, dan pendapatan yang tinggi dari teknologi tersebut. Upaya-upaya pembinaan langsung di lapang dan demonstrasi lapang lebih efektif dalam mendorong penerapan teknologi tabela di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Santoso, et al. (2001) mengkaji mengenai tingkat penerapan teknologi Sistem Usaha Pertanian (SUP) padi di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Sidoarjo dan Jember yang dilakukan pada tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2000 dengan analisis deskriptif memakai sistem skor. Hasil kajian menunjukkan bahwa adopsi teknologi anjuran pada sistem usahatani padi di wilayah pengkajian, belum sepenuhnya diadopsi oleh petani. Teknologi anjuran yang diadopsi oleh petani peserta di Kabupaten Bojonegoro, Sidoarjo dan Jember sekitar 53 persen, sedangkan teknologi anjuran yang terdifusi oleh petani non peserta mencapai sekitar 47 persen. Adopsi teknologi telah berdampak terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan usahatani padi, yaitu sekitar 9 persen dan 26 persen. Agar adopsi teknologi ajuran dapat berlanjut, disarankan agar dorongan pemerintah daerah, pembinaan dan bimbingan melalui kelompok tani ditingkatkan.

penerapan metode PHT, Metode PHT perlu terus dikembangkan dimana dapat meningkatkan pendapatan petani dengan mengurangi biaya tunai usahatani dan

menjaga kelestarian lingkungan. Noer (2002) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ubi

kayu dengan adanya Program Ittara di Kabupaten Lampung Timur dengan model fungsi produksi Cobb-Douglas, menunjukkan bahwa produksi ubi kayu secara nyata dipengaruhi oleh lahan, bibit, pupuk, dan pestisida. Faktor produksi tenaga kerja walaupun bernilai positif tetapi tidak berpengaruh nyata pada produksi ubi kayu karena ketersediaannya yang cukup.

III. KERANGKA TEORITIS

3.1. Program Pemupukan Berimbang

Program Pemupukan Berimbang adalah suatu upaya peningkatan produktivitas padi dan kualitas gabah yang dihasilkan (Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan, 2004). Untuk memperoleh produksi gabah yang optimal dengan mutu yang baik dan memperhatikan kelestarian kesuburan lahan, maka pemupukan berimbang perlu disosialisasikan sampai ke petani sebagai pelaksana usahatani.

Yang dimaksud dengan pemupukan berimbang menurut Abbas (1997) adalah pemberian pupuk (hara) sesuai dengan kebutuhan tanaman baik dalam jumlah maupun jenis pupuk (hara) yang dikaitkan dengan sifat tanah, status hara tanah, kebutuhan tanaman serta keadaan lingkungan. Hal itu dapat dicapai tidak hanya melalui penambahan unsur hara yang kurang, tetapi juga dapat mengurangi pemberian unsur hara yang berlebihan. Ditambahkan oleh Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan (2004), dalam aplikasi pemupukan berimbang di lapangan, selain memperhatikan asas 6 tepat (tepat waktu, jumlah, jenis, harga, mutu, dan penggunaan) juga disesuaikan dengan kondisi wilayahnya (spesifik lokasi). Penggunaan pupuk yang tepat jumlah untuk lokasi yang spesifik menurut Makarim, et al. (2004) akan sangat menguntungkan baik secara teknis, ekonomis dan lingkungan.

1. Mendorong petani untuk menerapkan teknologi dengan menggunakan benih unggul bermutu dan pemupukan berimbang

2. Mendorong peningkatan produktivitas dan produksi padi dalam upaya mendukung ketahanan pangan sehingga produksi sesuai dengan kebutuhan 3. Menyiapkan sarana produksi di tingkat petani secara enam tepat

4. Mendorong terjalinnya kemitraan usaha antara petani/kelompoktani dengan penggilingan padi/stakeholders lainnya

5. Meningkatkan dan mendorong kegiatan perekonomian di pedesaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengurangi impor beras.

Program peningkatan produksi padi melalui pemupukan berimbang meliputi penerapan teknologi seperti penggunaan varietas unggul bermutu, sistem tanam, pengendalian gulma hama penyakit terpadu (PHT). Teknologi anjuran dalam Program Pemupukan Berimbang adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan varietas unggul bermutu: Varietas

a. Varietas Produksi Tinggi (IR-64, Way Apu Buru, dan lain-lain) b. Padi Tipe Baru (Fatmawati, Ciherang, Gilerang)

c. Padi Hibrida (Maro, Rokan, dan lain-lain) Benih

a. Pemakaian benih 30 kg/ha b. Umur benih muda 15 – 21 hari

2. Cara Tanam:

Tanam Pindah (Tapin)

Jarak tanam 20 cm x 20 cm, 20 cm x 25 cm, 25 cm x 25 cm 3. Pemupukan dan jenis pupuk:

Dosis pupuk a. Pupuk Tunggal

Urea 250 kg/ha SP-36 100 kg/ha KCl 75 – 100 kg/ha b. Pupuk Majemuk

NPK Kujang 400 kg/ha

NPK Phonska 300 kg/ha + Urea 150 kg/ha c. Pupuk Kandang 200 – 500 kg/ha

Jadwal pemupukan

Pemupukan I = 0 – 10 hari setelah tanam (hst) Pemupukan II = 30 – 35 hst

4. Pengendalian Gulma:

Penyiangan secara manual dilakukan 2 kali setiap 1 hari setelah pemupukan 5. Pengendalian OPT

a. Menggunakan pestisida nabati/alami

3.2. Perubahan Teknologi

Salah satu syarat pokok pembangunan pertanian menurut Mosher (1978) adalah terjadinya perubahan teknologi. Perubahan teknologi di sektor pertanian menurut Ghatak dan Ingersent (1984) meliputi perubahan secara teknik (induced technical change) dan perubahan kelembagaan (induced institutional change). Perubahan secara teknik berhubungan dengan perubahan yang terjadi dalam cara memproduksi suatu output pada gugus pilihan yang efisien sedangkan perubahan kelembagaan berkaitan dengan cara-cara bagaimana masyarakat melakukan kerjasama, fungsi, dan tingkah lakunya sebagai pribadi dan kelompok dihubungkan dengan tingkah lakunya sendiri dan orang lain dalam proses produksi (Hutabarat, 1988).

Program Pemupukan Berimbang merupakan inovasi teknologi usahatani padi sawah dengan menggunakan teknologi baru dengan pemakaian benih unggul bermutu, pemupukan berimbang dan teknik budidaya yang dianjurkan. Benih padi yang ditanam oleh petani peserta program pemupukan berimbang adalah benih berlabel, varietasnya Ciherang dan Cigeulis yang merupakan varietas produksi tinggi. Sedangkan jenis pupuk an-organik yang digunakan adalah pupuk majemuk NPK yang mampu meningkatkan produksi padi 1.02 – 1.83 ton/ha dibandingkan dengan pupuk tunggal (Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan, 2004). Benih dan pupuk ini disediakan oleh PT. Pertani sebagai mitra kerja petani dengan pembayaran secara yarnen dan produksi gabah petani ditampung/dibeli oleh PT. Pertani.

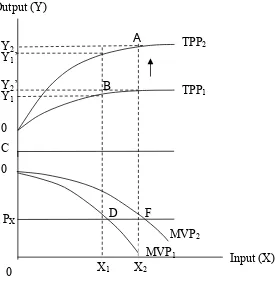

A TPP2 Y2

Y1’ Y2’ Y1

mengalami perubahan setiap tahun/musim tanam. Penggunaan teknologi baru dalam proses produksi akan menyebabkan peningkatan hasil (output) dari setiap kombinasi sumberdaya (input) yang digunakan (Debertin, 1986). Dampak perubahan teknologi, kurva produksi bergerak ke arah kanan luar. Kemajuan teknologi menyebabkan pertumbuhan produksi. Produksi semakin meningkat (Chisholm and McCarty, 1978).

Berdasarkan hasil penelitian Sidhu (1974), dengan penggunaan teknologi baru (penggunaan varietas baru pada komoditas gandum) telah menggeser ke atas fungsi produksi gandum. Hal ini berimplikasi bahwa dengan menggunakan varietas baru output yang dihasilkan akan lebih besar. Dengan demikian, Program Pemupukan Berimbang yang dilaksanakan di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat meningkatkan produksi padi yang dihasilkan petani. Output (Y)

PX

0

[image:34.595.132.412.416.708.2]Sumber: Hert (1981)

Gambar 2. Respon Output (Y) terhadap Penggunaan Input (X) 0

C 0

A

B

TPP2

TPP1

D F

MVP2 MVP1 X1 X2

Dari hasil penelitian Hert (1981) terhadap petani di Philiphina, dengan teknologi modern dalam usahatani padi akan terjadi pergeseran fungsi produksi yang menunjukkan respon output terhadap pemakaian input produksi. Program Pemupukan Berimbang dengan teknologi barunya akan menggunakan input dari X1 menjadi X2, sehingga output yang dihasilkan berubah dari Y1 menjadi Y2. Pada saat itu nilai produk marginal sama dengan harga input (Px).

3.3. Pendekatan Fungsi Produksi

Menurut Debertin (1986) beberapa bentuk fungsi yang dapat digunakan untuk menduga fungsi produksi, antara lain Cobb-Douglas, The Spillman Production Function, Trancendental Production Function, Fungsi Produksi

Cobb-Douglas dengan elastisitas input variabel, Modifikasi de Janvry, dan bentuk Polinomial.

Bentuk fungsi produksi yang dipakai dalam penelitian ini adalah fungsi linier Cobb-Douglas. Dipilihnya fungsi ini mengingat menggambarkan karakteristik pola produksi komoditas padi, aplikasinya secara empiris lebih sederhana dalam analisis, pada fungsi produksi Cobb-Douglas nilai dugaan parameternya sekaligus juga menunjukkan nilai elastisitasnya.

Fungsi produksi Cobb-Douglas digunakan untuk studi empirik pertama kali tahun 1928 dalam jurnal American Economic Riview. Fungsi produksi Cobb-Douglas yang asli menggunakan dua input produksi tenaga kerja (L) dan modal (K) dengan persamaan fungsi produksi sebagai berikut:

α α −

= 1

L AK

dimana:

L = Tenaga kerja (labor) K = Modal (capital)

Karakteristik dari fungsi produksi di atas adalah 1) homogenous berderajat satu, 2)

diminishing MPPL dan MPPK, A menggambarkan teknologi, dan 3) mudah diestimasi.

Bentuk umum fungsi Cobb-Douglas dapat dirumuskan seperti persamaan di bawah ini: i i n i X A Q π β

1

=

= ………..……….………..……… (3.2)

Dapat dilakukan transformasi ke dalam bentuk logaritma natural, sebagai berikut: µ β + =

∑

= i k i i LnX LnQ 1 ………...………...…….. (3.3)Dari fungsi tersebut, dapat diketahui elastisitas produksinya sebagai berikut:

[

i i][

i i]

ii

i X

i i

i AX X AX

Q X X

Q

E ⎟⎟= β β β =β

⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ∂ ∂ = − / 1 …………...…...…. (3.4) dimana:

EX = Elastisitas produksi

Q = Output (hasil produksi) Xi = Input (faktor produksi) ke-i A = Intersep

βi = Parameter peubah Xi

3.4. Proses Adopsi Teknologi

3.4.1. Adopsi Teknologi Pemupukan Berimbang

sesuatu hal yang baru yang belum banyak diketahui/diterima/diterapkan/dilaksanakan tetapi juga dapat mendorong terjadinya pembaharuan dalam masyarakat.

Untuk memproduksi suatu inovasi, menurut Fadholi (1986) menyatakan bahwa ada empat faktor yang harus menjadi perhatian dan pertimbangan, yaitu (1) secara teknis memungkinkan, (2) secara ekonomi menguntungkan, (3) secara sosial juga memungkinkan, dan (4) sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan agar inovasi yang telah dirancang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Rogers (1983) menjelaskan bahwa variabel yang menentukan tingkat adopsi adalah (1) sejauhmana inovasi dianggap lebih menguntungkan (relative advantage), (2) kesesuaian dengan norma dan kebutuhan yang ada (compatibility), (3) tingkat kerumitan dalam penerapannya oleh pengguna (complexity), (4) dapat dicoba oleh pengguna dengan sumberdaya yang ada (trialability), dan (5) sejauhmana manfaat penerapan inovasi dapat diketahui oleh penggunanya.

Menurut Rogers (1983), terdapat lima langkah dalam proses keputusan inovasi, yaitu (1) Pengenalan (knowledge), adanya pemahaman terhadap inovasi baru, (2) Persuasi (persuation), adanya sikap terhadap inovasi, (3) Keputusan (Decision), adanya keputusan menerima atau menolak inovasi, (4) Implementasi (Implementation), melakukan inovasi, dan (5) konfirmasi (confirmation), penguatan dari keputusan yang telah dibuat.

mencari informasi lebih lanjut dan terlambat mengadopsinya (later adoption) atau tetap menolak (continued rejecttion) sesuai dengan informasi yang diterimanya. Sesuai dengan kategorinya, Rogers (1983) mengelompokkan individu yang mengadopsi suatu inovasi (adopter) atas lima kategori sebagai berikut:

1. Innovators, kelompok kosmopolit yang berani dan gemar dengan pembaharuan.

2. Early Adopter, kelompok yang terdiri dari pemimpin informal sebagai panutan bagi adopter selanjutnya

3. Early Majority, kelompok yang biasanya menjadi anggota tetapi lebih awal mengadopsi inovasi daripada anggota kelompok lain

4. Late Majority, kelompok yang bertindak menjauhi resiko 5. Laggards, kelompok yang tradisional

3.4.2. Penyuluhan Pertanian

Pengembangan usahatani tidak terlepas dari peran kelembagaan yang terdiri dari beberapa instansi yang menyangkut penelitian maupun penyuluhan. Instansi baik pemerintah maupun swasta yang melakukan penelitian dan pengembangan pertanian merupakan tempat menghasilkan teknologi-teknologi baru yang akan diadopsi oleh petani sebagai subjek pertanian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat disampaikan kepada petani melalui peran komunikator penyuluhan (transfer alih teknologi).

Proses transfer alih teknologi menurut Soekartawi (1988), dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan kelembagaan dan pendekatan berdasarkan proses. Pendekatan berdasarkan kelembagaan melalui lembaga penyuluhan pertanian (BPP). Di BPP, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) merencanakan dan membuat program penyuluhan yang dapat disampaikan kepada petani dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi (demplot, demfarm, demarea) atau dengan cara lain. PPL bersama-sama dengan kelompoktani meneruskan informasi tersebut kepada petani, melalui kunjungan lapangan atau pertemuan dengan anggota kelompoktani.

Pendekatan berdasarkan proses dilakukan melalui identifikasi. Diperlukan suatu identifikasi mengenai rekomendasi yang ditetapkan dalam suatu BPP. Setelah permasalahan di wilayah BPP (WKBPP) tersebut diidentifikasi, maka disusun program sebagai bahan penyuluhan yang dapat berupa latihan-latihan ataupun kunjungan PPL ke lapangan.

3.5. Model Pilihan Kualitatif

Model Pilihan Kualitatif (Model of Qualitative Choice) adalah suatu model dimana variabel terikat (dependent variable) Y melibatkan dua atau lebih pilihan kualitatif. Kemungkinan atau peluang yang terpilih adalah salah satu dari dua atau lebih pilihan yang tersedia. Pada Model of Qualitative Choice, variabel terikat Y digambarkan sebagai dummy variable (0,1) atau lebih dikenal dengan Model Pilihan Binary (Binary-Choice Model), dimana individu-individu dihadapkan pada suatu pilihan diantara dua alternatif dan pilihan mereka tergantung pada karakteristik masing-masing individu tersebut (Pindyck dan Rubinfeld, 1981).

Pindyck dan Rubinfeld (1981) menyatakan bahwa untuk menjawab masalah-masalah yang sifatnya binary choice terdapat empat model yang dapat digunakan, yaitu linear probability model, probit model, dan logit model. Selanjutnya menurut Pindyck dan Rubinfeld (1981) serta Simatupang (1988), model linier mempunyai kelemahan karena terdapat kemungkinan nilai peluang bersyaratnya berada di luar kisaran (0 - 1), sehingga sulit dilakukan pendugaan selanjutnya menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Sedangkan pada model probit dan model logit persyaratan ini selalu dipenuhi karena nilai peluangnya selalu berada pada kisaran (0 - 1), namun model probit lebih rumit perhitungannya dan sukar diduga dibandingkan model logit. Oleh karena itu, model logit lebih banyak digunakan dalam penelitian terapan seperti yang dilakukan dalam penelitian ini.

⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + = ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + = + = = − ( + ) 1 1 1 1 ) ( ) ( i i X z i i i e e X Z F

P α β α β ………...……... (3.5)

jika ruas kanan dan ruas kiri persamaan (3.5) dikalikan dengan

(

1+e−zi)

, makaakan diperoleh:

(

1+e−zi)

Pi =1………..…... (3.6)apabila kedua ruas kanan dan ruas kiri dari persamaan (3.6) dibagi dengan Pidan kemudian dikurangi 1, maka diperoleh:

⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ − = ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ − = − i i i z P P P

e i 1 1 1 ………...…….… (3.7)

Dengan mendefinisikan e−zi =1/ezi, maka diperoleh:

⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ − = i i z P P e i

1 ……… (3.8)

jika ruas kanan dan ruas kiri di-log-kan, maka diperoleh:

⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ − = i i i P P Z 1

log ………..……… (3.9)

atau dari persamaan (3.5) diperoleh:

i i i

i

i X e

P P

Z ⎟⎟= + +

⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ − = α β 1

log ……….… (3.10)

dimana:

Pi = Peluang petani mengadopsi suatu teknologi (P = 1, jika petani mengadopsi dan P=0, jika tidak mengadopsinya) 1 - Pi = Peluang petani tidak mengadopsi suatu teknologi

α = Intersep

β = Parameter peubah Xi

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2005. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dimana Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah pelaksanaan program pemupukan berimbang, tepatnya di Kecamatan Plered.

Kecamatan Plered sebagai pelaksana program pemupukan berimbang merupakan kecamatan usulan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Purwakarta dengan pertimbangan bahwa petani padi sawah di Kecamatan Plered telah melakukan pemupukan N, P, K tetapi belum memakai pupuk secara berimbang, tidak termasuk daerah Program Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi dan KUT.

4.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan panduan kuisioner yang telah dipersiapkan untuk petani padi sawah di Kecamatan Plered yang menjadi responden.

yang menyediakan dan membeli sendiri input produksinya Jumlah total responden adalah 55 petani, 30 petani peserta program pemupukan berimbang dan 25 petani non peserta program pemupukan berimbang. Pemilihan responden dilakukan dengan metode penarikan contoh acak sederhana (simple random sampling).

Data primer yang dikumpulkan meliputi data identitas rumahtangga, data profil petani dan luas lahan usahatani, seluruh data aktivitas produksi, hasil penjualan, biaya produksi dan pendapatan usahatani. Termasuk di dalamnya data penggunaan bibit, pupuk, pestisida dan tenaga kerja sebagai variabel yang mempengaruhi produksi. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh data yang benar-benar menggambarkan kegiatan produksi. Disamping itu juga data harga input variabel dan data harga produksi di masing-masing wilayah penelitian yang akan digunakan untuk menghitung tingkat pendapatan petani.

Data sekunder meliputi keadaan umum wilayah penelitian dan gambaran umum program pemupukan berimbang. Data ini diperoleh dengan wawancara dan pengamatan langsung terhadap instansi terkait di Kabupaten Purwakarta dan Propinsi Jawa Barat. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan gambaran umum daerah penelitian dan gambaran umum pelaksanaan program pemupukan berimbang.

4.3. Metode Analisis

4.3.1. Pandangan Petani terhadap Program Pemupukan Berimbang dan Tingkat Penerapan Teknologi Usahatani Padi Sawah

program pemupukan berimbang. Pandangan/alasan petani ini dikelompokkan sebagai faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat bagi petani dalam mengikuti program pemupukan berimbang. Hasil wawancara dengan petani responden ini ditabulasi dan dianalisis sehingga dapat menggambarkan beberapa faktor yang mendorong dan menghambat petani dalam menerapkan teknologi program pemupukan berimbang di daerah penelitian.

Analisis tingkat penerapan teknologi usahatani padi sawah di Kecamatan Plered dilakukan untuk melihat persentase (%) tingkat penerapan teknologi pemupukan berimbang yang dilakukan oleh petani baik petani peserta program pemupukan berimbang maupun petani non peserta program pemupukan berimbang. Data yang diperoleh juga merupakan data kualitatif dari hasil wawancara langsung (kuisioner) dengan petani responden.

Dari data kualitatif yang diperoleh dianalisis dengan memakai metoda skor (dikuantitatifkan) dengan daftar komponen faktor penentu (impact point) tanaman padi (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Purwakarta, 2005). Daftar komponen faktor penentu tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.

Cara perhitungan persentase (%) tingkat penerapan teknologi pemupukan berimbang di Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:

1. Nilai, diperoleh dari setiap butir komponen faktor penentu sesuai dengan jawaban dari masing-masing responden.

2. Nilai Total, diperoleh dari jumlah nilai pada point 1.

3. Nilai yang diharapkan, diperoleh dari skor maksimum setiap butir komponen faktor penentu.

Bentuk umum persamaan tingkat penerapan teknologi pemupukan berimbang pada usahatani padi sawah di Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:

% 100

% x

BobotTotal NilaiTotal

TPT = ………..….... (4.1)

dimana:

% TPT = Persentase (%) Tingkat Penerapan Teknologi Bobot total = 800

Hasil kriteria dari % TPT yang diperoleh adalah: Tinggi, jika % TPT > 75%

Sedang, jika % TPT 60% - 75% Rendah, jika % TPT < 60%

4.3.2. Model Logit

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peluang petani melaksanakan usahatani dengan teknologi pemupukan berimbang, maka dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan fungsi logit. Model logit didasarkan pada Fungsi Peluang Logistik Kumulatif (Pyndick dan Rubinfeld, 1991), sedangkan pendugaan parameternya dilakukan dengan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE). Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

Ln ⎟⎟

⎠ ⎞ ⎜⎜

⎝ ⎛

− i

i P P

1 = α + β1X1 + β2CX3 + β3RISK + β4P + β5B + β6PR +

dimana:

Pi = Peluang petani melaksanakan program pupuk berimbang

α = Intersep

X1 = Luas lahan usahatani (ha) CX3 = Biaya pupuk (Rp)

RISK = Resiko produksi (kg) P = Harga gabah (Rp)

B = Keuntungan usahatani (Rp) PR = Pendidikan formal petani (tahun) PUR = Pengalaman usahatani (tahun)

βi = Parameter peubah Xi

Tanda parameter yang diharapkan: β1, β4, β5, β6, β7 > 0;β2,β3 < 0

Variabel-variabel luas lahan, biaya pupuk, resiko produksi, harga gabah, keuntungan usahatani, pendidikan dan pengalaman usahatani dipilih dalam persamaan fungsi logit di atas dengan pertimbangan bahwa variabel independen yang berhubungan dengan proses adopsi suatu teknologi (Roger and Shoemaker, 1971) dipengaruhi oleh personal petani sendiri (personality variable) dan sosial ekonomi (socioeconomic status) dari petani yang akan mengadopsi suatu teknologi dalam usahataninya. Variabel pendidikan formal dan pengalaman usahatani diharapkan dapat menggambarkan sumberdaya manusia (personality variable) dan luas lahan, biaya pupuk, resiko produksi, harga gabah, dan keuntungan usahatani diharapkan dapat menggambarkan sosial ekonomi (socioeconomic varieble).

4.3.3. Model Fungsi Produksi

penerapan teknologi pemupukan berimbang dan usahatani padi sawah tanpa penerapan teknologi pemupukan berimbang, terdiri dari 6 (enam) variabel bebas yaitu 5 (lima) variabel input produksi dan 1 (satu) variabel dummy. Sedangkan pendugaan parameter fungsi produksinya dilakukan dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square), dengan menggunakan program Statistical Analysis System/Econometric Time Series (SAS/ETS) release 9.0, dengan fungsi produksi yang dirumuskan sebagai berikut:

LnY = β0+β1LnX1+β2LnX2+β3LnX3+β4LnX4+β5LnX5+λ1D1+µ …... (4.3) dimana: Y X1 X2 X3 X4 X5 D1 β0

βi, λi µ = = = = = = = = = =

Produksi padi yang dihasilkan petani sampel untuk satu kali proses produksi usahatani (kg)

Luas lahan usahatani padi yang diusahakan petani (ha)

Jumlah penggunaan benih padi untuk satu kali proses produksi usahatani (kg)

Jumlah pupuk an-organik, yaitu jumlah pupuk tunggal (Urea, KCl, SP-36) dan pupuk majemuk (NPK, Phonska) yang digunakan untuk satu kali proses produksi usahatani (kg) Jumlah tenaga kerja dalam keluarga yang digunakan selama satu kali proses produksi usahatani (HOK)

Jumlah tenaga kerja luar keluarga yang digunakan selama satu kali proses produksi usahatani (HOK)

Dummy program (D1 = 1, petani peserta program pemupukan berimbang, D1 = 0 untuk petani non peserta program pemupukan berimbang)

Intersep

Parameter yang diduga Kesalahan pengganggu

Tanda paramerer yang diharapkan (hipotesis): β1, β2, β3, β4, β5, λ1 > 0

Parameter untuk semua input diharapkan bertanda positif, artinya semakin besar penggunaan input maka produksi akan semakin meningkat. Variabel dummy

V. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

5.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Plered

Kecamatan Plered merupakan salah satu kecamatan yang berada di sebelah Selatan Kabupaten Purwakarta. Jaraknya dari Ibukota Kabupaten sekitar 17 km. Luas wilayah Kecamatan Plered 3 148 hektar, yang terdiri dari luas lahan sawah 1 197 dan 1 951 hektar luas lahan bukan sawah.

Secara administratif, di sebelah Utara Kecamatan Plered berbatasan dengan Kecamatan Babakansari dan Citekokaler, sebelah Selatan dengan Kecamatan Darangdan, sebelah Barat dengan Kecamatan Citeko dan Gandamekar, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasawahan. Keadaan tanah di daerah ini secara umum mempunyai pH bervariasi antara 4.5 – 5.5 dengan ketinggian 241 dari permukaan laut (dpl). Jenis tanah di Kecamatan Plered adalah podzolik. Kedalaman tanah efektif mayoritasnya lebih dari 90 cm.

Keadaan iklim di Kecamatan Plered termasuk iklim basah tipe A (Puslittanak, 2002) dengan tujuh bulan basah dan 5 bulan kering menurut Schmidt dan Ferguson dengan temperatur antara 19 - 30°C atau rata 24.5°C dan rata-rata curah hujan tahunan 2 963 mm. Pergiliran musim penghujan dan musim kemarau dalam keadaan normal musim penghujan jatuh pada bulan Oktober – Maret dan musim kemarau jatuh pada bulan April – September (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Purwakarta, 2004).

sebanyak 11 202 Kepala Keluarga (KK) dengan ukuran rumahtangga rata-rata 5 orang per keluarga (lihat Lampiran 3 dan 4).

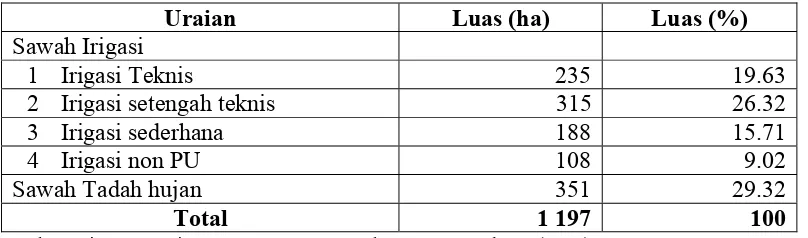

5.2. Gambaran Umum Pertanian Kecamatan Plered

Kegiatan pertanian terutama untuk tanaman padi di Kecamatan Plered memanfaatkan lahan sawah seluas 1 197 ha yang terdiri dari sawah irigasi dan sawah tadah hujan, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Lahan Sawah di Kecamatan Plered Tahun 2005

Uraian Luas (ha) Luas (%)

Sawah Irigasi

1 Irigasi Teknis 235 19.63

2 Irigasi setengah teknis 315 26.32

3 Irigasi sederhana 188 15.71

4 Irigasi non PU 108 9.02

Sawah Tadah hujan 351 29.32

Total 1 197 100

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Purwakarta (2005)

Adapun realisasi tanam padi di Kecamatan Plered berdasarkan data Kabupaten Purwakarta Dalam Angka (2003), luas panen 2 051 ha dengan produktivitas 52.17 ku/ha sehingga menghasilkan produksi padi sebanyak 10 700 ton GKP. Tingkat produktivitas padi di Kecamatan Plered lebih tinggi dari rata-rata produktivitas padi kabupaten (50.52 ku/ha).

[image:49.595.113.517.282.401.2]rempah-rempah/dedaunan yang mudah didapat di lingkungan sekitar. Selain tidak mencemarkan lingkungan juga murah harganya.

Sedangkan penggunaan pupuk di Kecamatan Plered pada umumnya menggunakan pupuk tunggal yaitu Urea Pril, TSP/SP-36, ZA dan KCl. Belakangan ada kecenderungan petani untuk menggunakan pupuk organik/kandang tetapi petani yang menggunakannya masih relatif sedikit yang tertarik dengan pertanian organik. Dengan adanya program pupuk berimbang diharapkan petani yang terbiasa menggunakan pupuk tunggal akan beralih menggunakan pupuk majemuk yang terbukti dapat meningkatkan produksi yang diperoleh petani.

5.3. Gambaran Umum Petani Sampel

Berdasarkan hasil wawancara terhadap seluruh petani sampel, diperoleh data karakteristik petani di daerah penelitian. Data ini meliputi umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengalaman usahatani, status dan luas lahan yang dimiliki.

5.3.1. Karakter Petani Sampel

Penelitian dilakukan di Kecamatan Plered dengan responden sebanyak 55 responden. Berikut ini akan disajikan karakteristik responden dan usahataninya. Pemaparan karakteristik ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi petani dan keragaan usahatani padi di Kecamatan Plered.

orang) untuk petani non peserta program pemupukan berimbang berumur antara 41 – 50 tahun dan 44 persen (11 orang) di atas 50 tahun. Sedangkan yang berumur antara 31 – 40 tahun jumlahnya paling sedikit, yaitu 13.33 persen (4 orang) untuk petani peserta program pemupukan berimbang dan 8 persen (2 orang) untuk petani non peserta program pemupukan berimbang.

Dari penyebaran umur petani sampel terlihat bahwa pada umumnya petani di Kecamatan Plered telah memasuki usia tua. Semakin tua umur semakin berkurang kekuatan fisiknya sehingga produktivitasnya semakin menurun. Harus ada regenerasi agar keberlanjutan pertanian khususnya usahatani padi terus berjalan dan berkesinambungan.

Umur petani akan mempengaruhi fisiknya untuk bekerja dan berfikir. Menurut Soeharjo dan Patong (1973), umumnya petani yang berumur muda dan sehat mempunyai kemampuan fisik yang lebih kuat daripada petani tua. Petani muda lebih cepat menerima inovasi baru (kosmopolit = terbuka) serta lebih berani menanggung resiko dibandingkan petani tua.

Petani yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih banyak menggunakan teknologi baru dibandingkan dengan yang mempunyai pendidikan rendah, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan semakin respon dalam menggunakan input-input baru. Menurut Soeharjo dan Patong (1973), pendidikan pada umumnya akan mempengaruhi cara berfikir petani. Pendidikan yang lebih tinggi dan umur yang muda menyebabkan petani lebih dinamis.

Tabel 3. Karakteristik Petani Sampel di Kecamatan Plered

Pupuk Berimbang Non Pupuk Berimbang Uraian Jumlah

(orang) Persentase (%) Jumlah (orang) Persentase (%) 1. Umur (tahun)

a. 31 – 40 tahun 4 13.33 2 8.00 b. 41 – 50 tahun 13 43.33 12 48.00 c. > 50 tahun 13 43.33 11 44.00 2. Pendidikan

a. Tidak Tamat SD 3 10.00 3 12.00

b. SD 17 56.67 16 64.00

c. SLTP 6 20.00 4 16.00

d. SLTA 3 10.00 2 8.00

e. Kuliah S1 1 3.33 3. Pengalaman Usahatani

a. < 10 tahun 2 6.67 3 12.00 b. 10 – 20 tahun 11 36.67 11 44.00 c. 21 – 30 tahun 8 26.67 7 28.00 d. 31 – 40 tahun 8 26.67 4 16.00 e. > 40 tahun 1 3.33

4. Jumlah Tanggungan

a. 1 – 2 orang 10 33.33 10 40.00 b. 3 – 4 orang 13 43.33 11 44.00 c. > 4 orang 7 23.33 4 16.00 5. Status Lahan

a. Milik Sendiri 29 96.67 23 92.00

b. Sakap 1 3.33 2 8.00

6. Luas Lahan

a. < 0,25 2 6.67 3 12.00

b. 0,25 – 0,50 18 60.00 19 76.00

c. 0,51 – 0,75 2 6.67 1 4.00

d. 0,76 – 1,00 7 23.33 1 4.00

e. > 1,00 1 3.33 1 4.00

[image:52.595.115.516.270.725.2]Pada umumnya petani responden melakukan usahatani padi merupakan turun temurun, sesuai dengan kebiasaan yang telah diwariskan dari orang tua mereka. Jadi, petani responden telah mulai mengenal usahatani padi sejak kecil dan menekuninya (sebagai patokan perhitungan pengalaman usahatani) setelah berumahtangga untuk menghidupi keluarganya. Pengalaman usahatani petani responden sebagian besar berkisar 10 – 20 tahun dan sebagian 21 – 30 tahun, 31 – 40 tahun, bahkan ada yang mempunyai pengalaman di atas 40 tahun. Petani yang relatif tua mempunyai kapasitas pengelolaan usahatani yang lebih matang.

Jumlah tanggungan keluarga petani responden berkisar antara 1 – 7 orang. Jumlah tanggungan 1 – 2 orang pada petani peserta program pupuk berimbang sebanyak 10 keluarga (33.33 persen) dan pada petani non peserta program pemupukan berimbang juga sebanyak 10 keluarga (40 persen), jumlah tanggungan 3 – 4 orang pada petani peserta program pemupukan berimbang sebanyak 13 keluarga (43.33 persen)dan non peserta program pemupukan berimbang 11 keluarga (44 persen), dan di atas 4 orang pada petani peserta program pemupukan berimbang sebanyak 7 keluarga (23.33 persen) dan pada petani non peserta program pemupukan berimbang sebanyak 4 keluarga (16 persen). Anak-anak petani responden tidak dapat diharapkan sebagai tenaga kerja dalam keluarga karena mereka sebagai pelajar atau bersekolah.

pemupukan berimbang sebanyak 1 petani (3.33 persen) dan pada petani non peserta program pemupukan berimbang sebanyak 2 petani (8 persen).

Luas lahan petani responden berkisar 0.1 – 1.2 hektar. Luas lahan kecil dari 0.25 ha pada petani peserta program pemupukan berimbang sebanyak 2 petani (6.67 persen) dan pada petani non peserta program pemupukan berimbang sebanyak 3 petani (12 persen). Luas lahan antara 0.25 – 0.50 ha pada petani peserta program pemupukan berimbang sebanyak 18 petani (60 persen) dan pada petani non peserta program pemupukan berimbang sebanyak 19 petani (76 persen). Luas lahan antara 0.51 – 0.75 ha pada petani peserta program pemupukan berimbang sebanyak 2 petani (6.67 persen) dan pada petani non peserta program pemupukan berimbang sebanyak 1 petani (4 persen). Luas lahan antara 0.76 – 1.00 ha ada petani peserta program pemupukan berimbang sebanyak 7 petani (23.33 persen) dan pada petani non peserta program pemupukan berimbang sebanyak 1 petani (4 persen). Luas lahan besar dari 1.00 ha masing-masing pada petani peserta program pemupukan berimbang dan petani non peserta program pemupukan berimbang sebanyak 1 petani atau 3.33 persen dan 4 persen.

5.3.2. Usahatani Padi Sawah

Tanaman yang cocok ditanam pada kondisi tersebut seperti kacang-kacangan dan sayur-sayuran.

Teknik bercocok tanam di Kecamatan Plered yang dilakukan oleh petani peserta program pemupukan berimbang berbeda dengan petani non peserta program pemupukan berimbang. Pada petani padi peserta program pemupukan berimbang, jadwal penanaman dilakukan serempak pada lokasi lahan sehamparan dengan varietas Cigeulis dan Ciherang. Jadwal pemupukan pertama dilakukan pada 0 – 7 hari setelah tanam (hst) dan pemupukan kedua pada 30 – 35 hst dengan jenis pupuk majemuk NPK. Sedangkan pada petani non peserta program pemupukan berimbang, penanaman tidak serempak dengan varietas padi yang beragam, pemupukan pertama sekitar 2 minggu hst dan pemupukan kedua sama pada 30 – 35 hst dengan jenis pupuk tunggal (Urea, SP-36, dan KCl).

1. Persiapan Lahan

Kegiatan dalam persiapan lahan adalah pengolahan lahan dan pembuatan bedengan untuk persemaian benih padi.

Pengolahan Lahan

petani non peserta program pemupukan berimbang, 9 petani (36 persen) memakai bajak dan 16 petani (64 persen) memakai traktor dalam pengolahan lahannya. Tahap-tahap pengolahan lahan adalah sebagai berikut:

1. Mojokan (perbaikan dan pembersihan pematang). Pematang sawah sebagai pembatas petak-petak sawah dan saluran air yang rusak diperbaiki dan rerumputan yang terdapat di sisi pematang dibersihkan dengan memakai cangkul dan parang.

2. Pembalikan tanah dengan memakai bajak atau traktor. Setelah sawah diari dilakukan pembalikan tanah, pemecahan bongkahan tanah menjadi lebih halus (garu) dengan bajak atau traktor. Bajak atau traktor ini merupakan tenaga kerja borongan yang biayanya disesuaikan dengan kondisi dan luas lahan yang dikerjakan.

3. Meratakan tanah. Kegiatan meratakan tanah dilakukan secara manual oleh petani dengan memakai alat yang terbuat dari kayu yang disebut sosorongan.

Persiapan lahan dilakukan dengan pengolahan tanah yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah sehingga dapat menjadi media tumbuh yang baik bagi tanaman padi. Memperbaiki aerase tanah sehingga ketersediaan oksigen akan lebih terjamin dan dapat membantu menekan gulma, karena dengan pengolahan tanah gulma akan tercampur dengan tanah dan mengalami dekomposisi sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Pengolahan lahan ini dimulai setelah air sudah menggenangi lahan sawah selama sekitar seminggu (Puspitasari, 2001).

melumpur diratakan yang berguna agar distribusi air merata dan memudahkan untuk membuat jarak tanam.

Penyemaian

Persemaian yang dilakukan baik oleh petani peserta program pemupukan berimbang dan non peserta program pemupukan berimbang relatif tidak ada perbedaan. Seminggu setelah panen, persiapan benih terlebih dahulu dilakukan dengan merendam benih padi yang dianggap bagus untuk bibit dalam baskom selama 2 hari dan dimasukkan ke dalam karung juga 2 hari agar tumbuh kecambahnya (tumbuh gigi). Diinkubasi dalam karung, menurut Vergara (1995) adalah untuk mematahkan periode dormansi benih yang diperlukan untuk mempertahankan agar benih tetap hangat, meningkatkan pertumbuhan lembaga dan menghasilkan perkecambahan yang seragam (Vergara, 1995).

Sementara itu dipersiapkan tempat persemaian atau bedengan (21-24 hari sebelum tanam), biasanya di petak sawah. Dalam pembuatan bedengan dibutuhkan bahan sekam (huller), pupuk kandang, dan EM (Emulsi Mikroba = moretan (mikro organisme rekan petani). Untuk luas lahan 1 ha biasanya dipakai 200 – 250 m2 untuk bedengan dengan kebutuhan bahan sekam 4 bagian, pupuk kandang 2 bagian, dan EM 1/3 liter gratis diberikan dari Dinas Pertanian Purwakarta melalui kelompoktani. Tambahkan EM dengan 20 liter air, campurkan dengan bahan dan masukkan ke dalam karung, tutup/ikat. Setelah 3 hari karungnya dibalik dan setelah 7 hari ditaburkan ke lahan bedengan yang telah disediakan (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Purwakarta, 2005).

campuran EM benih disebar ke dalam lajur-lajur yang sudah dibentuk. Untuk memperkecil kemungkinan kegagalan persemaian akibat gangguan fisik dan biologis, maka dilakukan pemagaran dengan plastik di sekeliling areal persemaian.

Persemaian sebaiknya dilakukan di lahan yang sama atau berdekatan dengan petakan sawah yang akan ditanami. Maksudnya agar bibit yang siap dipindah, waktu dicabut dan akan ditanami mudah diangkut dan tetap segar (Utomo dan Nazaruddin, 2000).

Puspitasari (2001) menyatakan bahwa untuk jumlah benih sebanyak 25-30 kg yang akan ditanam dalam 1 hektar lahan sawah, luas bedengan persemaian yang dibutuhkan dapat menggunakan seperlima bagian di satu petakan sawah. Pada lahan persemaian perlu dilakukan pembajakan atau pencangkulan 3 kali agar tanah melumpur. Kecambah yang disemai akan cepat tumbuh. Hingga umur 1 minggu kebutuhan hara masih disuplai oleh keping biji, setelah itu bedengan persemaian perlu ditabur dengan Urea sebanyak 2.5 kg, TSP 1 kg dan KCl 1 kg untuk lahan 1 ha.

2. Penanaman

Jarak tanam yang dipakai oleh petani peserta program pemupukan berimbang dan non peserta program pemupukan berimbang beragam, 25 x 25 cm, 25 x 27 cm, dan 27 x 27 cm. Bibit yang ditanam perlubang juga beragam ada yang 1 – 2, 2 – 3, 3 – 5, bahkan ada yang 5 – 7 batang/lubang. Posisi bibit tegak, kedalaman sekitar 2 – 3 cm. Dari 30 petani peserta program pemupukan berimbang, 24 petani (80 persen) menggunakan jarak tanam 25 x 25 cm, 3 petani (10 persen) menggunakan jarak tanam 25 x 27 cm dan 3 petani (10 persen) menggunakan jarak tanam 27 x 27 cm, dan dari 25 petani non peserta program pemupukan berimbang, 19 petani (76 persen) menggunakan jarak tanam 25 x 25 cm, 2 petani (8 persen) menggunakan jarak tanam 25 x 27 cm dan 4 petani (16 persen) menggunakan jarak tanam 27 x 27 cm. Kedalaman tanam sekitar 2 cm tapi jangan kurang dari itu agar bibit tidak mudah hanyut. Jarak tanam padi biasanya 20x20 cm atau 25x25 cm (Utomo dan Nazaruddin, 2000).

3. Pemupukan

pemupukan berimbang, 2 petani (8 persen) melakukan pemupukan pertama 0 – 7 hst, 23 petani (92 persen) melakukan pemupukan pertama 14 – 21 hst.

Jenis pupuk dan dosis pupuk sesuai rekomendasi yang digunakan oleh petani peserta program pemupukan berimbang adalah pupuk majemuk (NPK) dengan dosis NPK/Kujang 400 kg/ha dan Phonska/Petro 300 kg/ha + Urea 150 kg/ha. Petani non peserta program pemupukan berimbang menggunakan pupuk tunggal dengan dosis Urea 250 kg/ha + TSP/SP-36 100 kg/ha + KCl 100 kg/ha. Aplikasi pemupukan oleh petani di lapangan, dari 30 petani peserta program pemupukan berimbang, 25 petani (83 persen) menggunakan jenis dan dosis pupuk anorganik sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kab. Purwakarta, 5 petani (17 persen) menggunakan jenis dan dosis pupuk anorganik tidak sesuai rekomendasi dan dari 25 petani non peserta program pemupukan berimbang, semuanya menggunakan jenis dan dosis pupuk anorganik tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kab. Purwakarta baik untuk pupuk tunggal maupun majemuk.

Beberapa petani padi sawah di Kecamatan Plered hanya menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk tanamannya. Hal ini dilakukan karena pada kegiatan pelatihan mingguan yang diberikan dari Pemerintah Daerah Purwakarta petani diberikan pengetahuan mengenai pertanian organik. Beberapa petani tertarik untuk melaksanakan pertanian organik yang salah satunya dengan memakai pupuk kandang dalam usahatani padi sawahnya. Mungkin perl