PENGELOLAAN LAHAN BASAH PESISIR

DI DAERAH CITARUM HILIR SECARA

BERKELANJUTAN

Studi Kasus: Lahan Basah Muaragembong Kabupaten Bekasi

DEWI HERMAWATI SETIANI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI

DAN SUMBER INFORMASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi yang berjudul: Pengelolaan Lahan Basah Pesisir di Daerah Citarum Hilir Secara Berkelanjutan (Studi Kasus: Lahan Basah Muaragembong Kabupaten Bekasi) adalah karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir disertasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bogor, 27 Agustus 2010

ABSTRACT

DEWI HERMAWATI SETIANI. Sustainable Coastal Wetland Management of Downstream Citarum Area (Case Study in Coastal Wetland of Muara Gembong – Bekasi Regency). Dissertation under the supervision of DEDI SOEDHARMA, JACUB RAIS, MANGATAS SITUMORANG, and HEFNI EFFENDI.

Research was undertaken in Muaragembong coastal wetland. Bekasi Regency, as one of the wetlands in Indonesia, listed in the database of Wetland International under the JAV09 code, originally with a total area of 10,480 hectares. The objectives of this research is to assess and evaluate the current physical conditions and resources of the wetland, and further analysis will be made as to comply with the concept of sustainable development of wetland implemented by stakeholders.

Temporal and comparative analysis were conducted to obtain information on land use/land cover change, as well as its related ecosystem dyamics of the wetland. The following four stages of analysis were respectively categorirized: (a) potency analysis and wetland ecosystem conditions; (b) wetland sustainability analysis; (c) zoning plan, and (d) policies of sustainability of wetland development

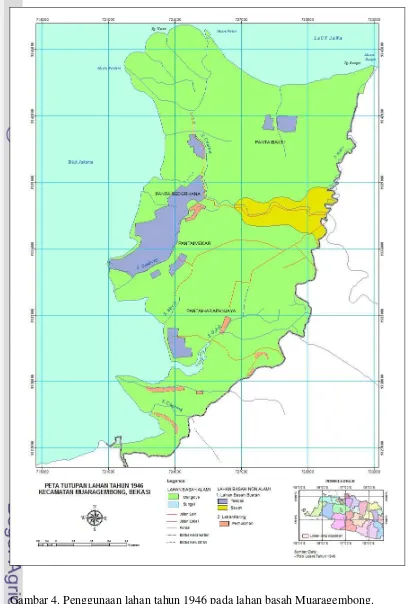

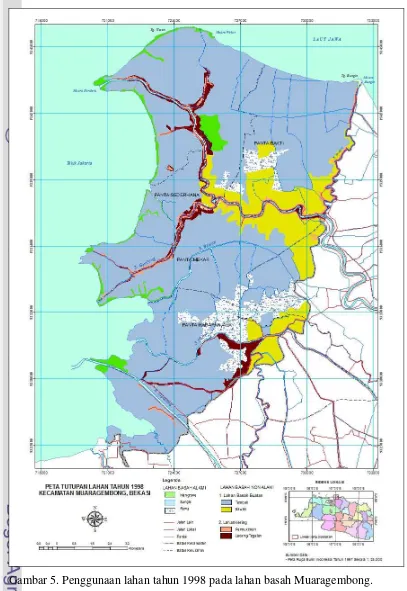

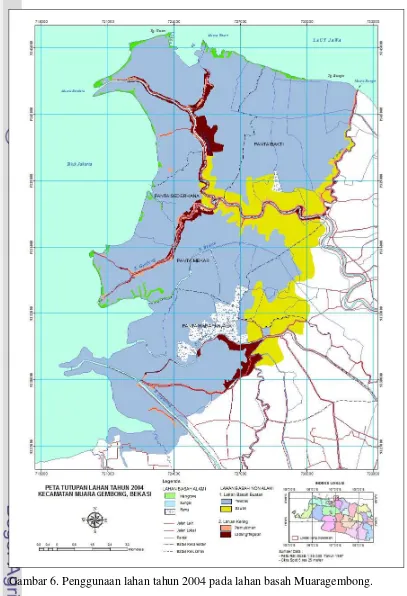

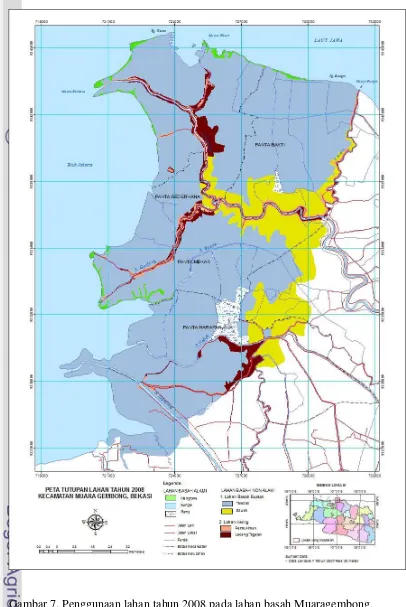

The result indicated that there was a decrease in mangrove cover from 10,955 ha in 1946 (100%) to 186 ha in 2008 (1,7%),. Consequently, the disappearance of two species of each of the flora and fauna, Bruguiera sp (Tancang) and Panthera pardus melas (Macan Tutul Jawa), respectively. The decrease of natural wetland cover to create man-made wetland, such as rice fields and fishponds might be the reason of the dissapperance of flora and fauna. This itself is a natural consequence due to the increase of polulation in 1950s to 2000s, as the prime driver for environmental change.

The following number of Government’s regulation policies have taken place to manage the wetland areas. In 1954, it started with a legal entity to support natural conservation with an area of 10,482 ha. (Minister of Agriculture Executive Order No.92/Um/1954). In 2005 the status was changed to permanent productive forest covering 5,170 ha (Minister of Forest Executive Order No.475/Menhut-II/2005). In 2008, a Presidential Executice Order No.64/2008 was issued on integrated spatial planning of seven areas of Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Punck, and Cianjur, with an acronym of JABODETABEKPUNCUR. This includes also the Muaragembong wetland.

Physically, in the last of 62 years, the area of wetland has undergone abrasion of coastline covering coastal area of 307 ha on the north coast (Tanjung Wetan) and on the west coast (Muara Legon). The most significant abrasion on the north coast was due to sand mining by local inhabitants. While coastal accreation of 979 ha was caused by sedimentation of Ci Tarum (Tarum River) and its tributaries. Satellite remote sensing using LANDSAT imageries and GIS analysis were used for land use/landcover change detection.

The management option proposed in this dissertation is to keep the existence and rehabilitation of the remaining Muaragembong Wetland as natural wetland/natural conservation. The rest will be considered as non-natural wetlands, such as ponds and rice field for the livelihood of the local inhabitants.

It is recommended to establish a “Coordinative Board comprising Central and Local Governments, local community, and related stakeholders, to manage and to draft strategic plan and to socialize to the community with respect to the importance of wetland ecosystem for sustainable living of human beings and the environment.

RINGKASAN

DEWI HERMAWATI SETIANI. Pengelolaan Lahan Basah Pesisir di Daerah Citarum Hilir Secara Berkelanjutan (Studi Kasus: Lahan Basah Muaragembong Kabupaten Bekasi). Disertasi dibimbing oleh DEDI SOEDHARMA, JACUB RAIS, MANGATAS SITUMORANG, dan HEFNI EFFENDI.

Tanggal 2 februari 1971 di kota Ramsar diadakan Konvensi Ramsar yang merupakan konvensi untuk lahan basah yang mempunyai kepentingan internasional terutama sebagai habitat burung air dan berlaku secara formal sejak tahun 1975. Tujuan konvensi ini adalah konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana melalui aksi nasional dan kerjasama internasional untuk mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan di seluruh dunia. Indonesia mengesahkan konvensi Ramsar tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 1991 dan terbentuknya Komite Lahan Basah Nasional pada tahun 1994. Komitmen negara anggota konvensi yaitu negara berkewajiban untuk memasukan konservasi lahan basah ke dalam rencana Tata Ruang Nasional dan melaporkan perkembangan implementasi komitmennya terhadap konvensi yang menjadi catatan publik.

Penelitian dilakukan dilahan basah Muaragembong Kabupaten Bekasi, sebagai daerah konservasi yang tercatat dalam database lahan basah Internasional (JAV09) dengan luas 10.480 ha (Silvius et al. 1987), yang merupakan satu dari 718 lahan basah yang telah tercantum dalam database Ramsar. Tujuan dari penelitian ini adalah, (1) mengevaluasi kondisi dan potensi lahan basah Muaragembong, menyusun zonasi konservasi kawasan lahan basah dan merumuskan kebijakan pengelolaan lahan basah secara berkelanjutan dan dapat diimplementasikan oleh stakeholder. Tahapan analisis adalah; (1) kajian kondisi dan potensi ekosistem lahan basah, (2) meyusun zonasi kawasan lahan basah, (3) merumuskan kebijakan pengelolaan lahan basah berkelanjutan.

Penggarapan tanah telah dilakukan secara turun temurun dan bahkan ada bidang-bidang tanah yang disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (LPP Mangrove 2003). Konflik lainnya adalah status yang belum jelas: mengenai tanah timbul, jalur hijau hutan lindung, tata batas lahan kehutanan pada umumnya. Konflik tanah timbul tersebut, diselesaikan dengan ditunjuk tanah timbul sebagai kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 598/Kpts/II/1997 tahun 1997 (Tim Terpadu 2005).

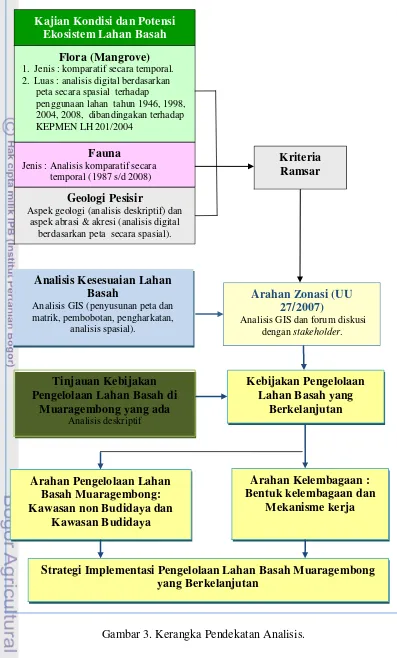

Metode yang digunakan untuk analisis adalah metode komparatif secara temporal (1946-2008) untuk memperoleh informasi tentang perubahan cakupan dan dinamika ekosistem lahan basah. Analisis terdiri atas empat tahap, yakni: (a) kajian potensi dan kondisi ekosistem lahan basah, (b) analisis kesesuaian lahan basah, (c) analisis rencana zonasi dan (d) kajian tinjauan kebijakan pengelolaan lahan basah.

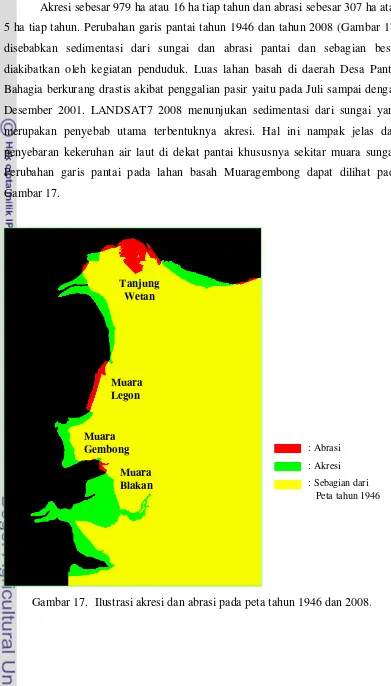

Hasil kajian potensi dan kondisi ekosistem lahan basah didapat, telah hilang satu jenis mangrove yaitu Bruguiera sp. (Tancang) dari lima jenis yang ada (Rhizophora sp., Avicennia sp., Sonneratia sp., Bruguera sp., dan Nypa fruticans), serta penurunan luas mangrove dari 10.955 ha (100%) pada tahun 1946 menjadi 186 ha (1,7%) pada tahun 2008; hilang satu jenis mamalia yaitu Macan tutul jawa (Panthera pardus melas) dari tiga jenis mamalia yang ada (Macan tutul jawa, Kera ekor panjang dan lutung); sedangkan jenis burung dan reptilia tidak mengalami perubahan jenis. Tahun 1946 – 2008, terjadi akresi seluas 979 ha (16 ha/tahun) akibat sedimentasi dari Ci Tarum beserta anak-anak sungainya dan abrasi seluas 307 ha (5 ha/tahun) yang disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan. Abrasi terjadi di pantai Utara (Tanjung Wetan) yang merupakan abrasi terbesar dan pantai Barat (Muara Legon dan Muara Blakan). Namun demikian, lahan basah Muaragembong masih dapat berfungsi sebagai ekosistem lahan basah berdasarkan kriteria Ramsar dengan dibuktikannya terdapat jenis flora dan fauna dalam kriteria Ramsar.

Hasil analisis kesesuaian lahan menunjukan mempunyai potensi sebagai kawasan mangrove 6.354 ha (47%), tambak 5.370 ha (40%), sawah 802 ha (5%) dan pemukiman 1.035 ha (8%).

Hasil tinjauan kebijakan-kebijakan pengelolaan pada lahan basah Muaragembong didapat, terdapat kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, yang mengakibatkan menyebabkan perubahan lahan basah alami menjadi lahan basah non alami. Contohnya adalah Keputusan Menteri Pertanian 92/Um/54 tentang status lahan basah ini sebagai kawasan hutan lindung (10.482 ha), Keputusan Menteri Kehutanan A.1357/Ins/1963 tentang tanah negara yang telah digarap rakyat dijadikan tanah pertanian dan dibagikan kepada masyarakat, Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi 5/2003 tentang Muaragembong sebagai kawasan khusus pantai utara berupa kota Pantai Makmur; dan Keputusan Menteri Kehutanan 475/Menhut-II/2005 tentang perubahan kawasan hutan lindung Muaragembong seluas ± 5.170 ha menjadi kawasan hutan produksi tetap. Serta Peraturan Presiden 54/2008 tentang penataan ruang Jabodetabekpunjur menjadikan lahan basah ini menjadi zona non budidaya dan zona budidaya.

ekowisata, hutan produksi, perikanan (tambak), pertanian (sawah), pemukiman, kantor penelitian, tempat pelelangan ikan dan pelabuhan.

Disimpulkan; (1) Indonesia mengesahkan konvensi Ramsar (1991), (2) terbentuk Komite Lahan Basah Nasional (1994), (3) lahan basah Muaragembong dalam database Wetland International Indonesia (1987), (4) akresi (16 ha/tahun) dan abrasi (5 ha/tahun), (5) lahan basah buatan sebesar 94% dan alami menjadi 6%, (6) berkurangnya satu jenis fauna (Macan tutul jawa), (7) diperlukan pengelolaan kolaboratif antara pemerintah daerah dan masyarakat, (8) dan jika tidak dikelola maka ekosistem hutan mangrove dan keanekaragaman hayati hutan mangrove akan menurun.

Saran adalah, (1) mengusulkan lahan basah ini menjadi lokasi Ramsar, (2) mempertahankan lahan basah alami sebagai kawasan perlindungan (49%) dan lahan basah non alami (51%), (3) melarang penambangan pasir laut disekitar Tanjung Wetan, (4) merehabilitasi lahan badah ini sebagai perlindungan terhadap abrasi dan habitat satwa, (5) mengusulkan ekowisata di pantai barat, (6) pembentukan forum pengelolaan lahan basah, mengalokasi dana pemerintah untuk kegiatan rehabilitasi dan dilakukanan, (7) melakukan penelitian lahan basah pada lokasi lain yang terdapat dalam database Ramsar, (8) mengusulkan penelitian lanjutan terhadap dampak banjir di bagian timur Kota Jakarta dengan cara penelitian sudetan Ci Tarum yaitu mengalihkan aliran Ci Tarum ke arah timur (menjauhi Teluk Jakarta) dan (9) penelitian dampak urbanisasi terhadap lahan basah.

© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, Tahun 2010 Hak cipta dilindungi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau

PENGELOLAAN LAHAN BASAH PESISIR

DI DAERAH CITARUM HILIR SECARA

BERKELANJUTAN

Studi Kasus: Lahan Basah Muaragembong Kabupaten Bekasi

Oleh:

DEWI HERMAWATI SETIANI

995216

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji Luar Komis Ujian Tertutup : Dr. Ir. Eddi Supriyono, M.Sc.

Dr. Ir. Ario Damar, M.Sc.

Penguji Luar Komis Ujian Terbuka :

Judul Disertasi : Pengelolaan Lahan Basah Pesisir di Daerah Citarum Hilir Secara Berkelanjutan (Studi Kasus: Lahan Basah Muaragembong Kabupaten Bekasi).

Nama : Dewi Hermawati Setiani

NIM : 995216

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut

Disetujui Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Dedi Soedharma, DEA. Prof. Dr. Ir. Jacub Rais, M.Sc.

Ketua Anggota

Dr. Mangatas Situmorang, M.Sc. Dr. Ir. Hefni Effendi, M.Phil.

Anggota Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Mennofatria Boer, DEA Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.Sc.

KATA PENGANTAR

Lahan basah pada umumnya merupakan ekosistem yang sangat produktif dan mempunyai banyak manfaat yang penting, antara lain sebagai sumber dan pemasok air, pengaturan aliran air, pencegah intrusi air asin, pelindung pantai dan pengendali abrasi di pantai dan muara, pengendap lumpur, dan sebagainya. Lahan basah Muaragembong merupakan lahan basah yang mulai mengalami degradasi dan telah terjadi konflik pemanfaatan dan penggunaan lahan. Masalah konflik tersebut adalah akibat dari pertambahan penduduk yang menyebabkan berkurangnya fungsi area perlindungan serta bertambahnya area sebagai daerah pemanfaatan pada lahan basah Muaragembong. Oleh karena itu pengelolaan lahan basah pesisir dan proses pengambilan keputusan menyangkut pengelolaan lahan basah ini makin memainkan peranan dan menarik untuk dilakukan riset yang komprehensif.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Dedi Soedharma, DEA sebagai Ketua Komisi Pembimbing, Prof. Dr. Ir. Jacub Rais, M.Sc, Dr. Ir. Mangatas Situmorang, M.Sc dan Dr. Ir. Hefni Effendi, M.Phil sebagai Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu, penuh kesabaran dan memberikan dorongan sampai tersusunnya disertasi ini serta tulus bersedia menjadi pembimbing dalam memberikan bimbingan, arahan, sumbangan pemikiran, atas pengayaan materi penelitian ini. Melalui pengetahuan dan pengalaman merekalah kualitas disertasi ini ditingkatkan.

Ucapan terima kasih yang sama disampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA sebagai Ketua Komisi Pembimbing terdahulu, Prof. Dr. Ir. Mennofatria Boer, DEA sebagai Ketua Program Studi, para pejabat di Kecamatan Muaragembong, Ir. Rachmadi Danoe Atmadja sebagai atasan langsung terdahulu yang telah memberikan ijin dan menugaskan untuk mengikuti program studi ini, Ir. Rachmadi Danoe Atmadja, MM sebagai atasan langsung saat ini yang memberikan peluang untuk penyelesaian disertasi, Dr. Soebagio, MM yang telah memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, kunjungan lapangan dan ketersediaan beberapa data sekunder, rekan-rekan almamater program studi SPL dan teman-teman serta seluruh staf SPL atas bantuannya selama ini.

Dengan penuh kebanggaan menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua, suami dan kedua anak, yang telah memacu semangat untuk penyelesaian disertasi ini. Kepada merekalah disertasi ini dipersembahkan. Kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sampai tersusunnya disertasi ini, diucapkan terima kasih.

Kritik dan saran sangat dibutuhkan dalam menyempurnakan disertasi ini. Semoga disertasi ini bermanfaat.

Bogor, 27 Agustus 2010

RIWAYAT HIDUP

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 16 November 1959 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara putra-putri Prof. Oehadijono (alm) dan Sri Zoeraika. Menyelesaikan pendididkan SD (1971) dan SMP (1974) di Gombong Jawa Tengah, SMA (SMA Negeri I-II) di Semarang (1977). Menyelesaikan S1 (1984) pada Fakultas Teknik Sipil di Universitas Diponegoro, Semarang. menyelesaikan Pascasarjana pada jurusan Hydraulic Engineering di International Institut for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft, Belanda (1991) dengan beasiswa dari Pemerintah Belanda dan jurusan Pemasaran di Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (1997). Menyelesaikan S3 bidang Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) (2003).

Pendidikan dan pelatihan tambahan baik dalam dan luar negeri diantaranya antara lain, aplikasi GT-STRUDL untuk PLTA dan Hydro Power Engineering Planning & Evaluation, BECHTEL di Jakarta dan USA (1988). Training Course on Hydro Power Management di Stockholm, Sweden dan Findland serta Denmark (1994). Training Course on Community Development di Thailand (2004). Standardization on Dam Safety di Water Resources Institute (DPMA) (1992), Bandung. Training Tunneling di Institut Teknologi Bandung (ITB) (1993) dan pelatihan earthquakes & seismic di Universitas Indonesia (1994).

Mengawali karir, sebagai Staf Ahli Teknik Sipil pada tahun 1985 - 1986 di PLN LMK (Unit PLN bergerak di Bidang Riset, Pengujian dan Survey) pada Dinas Survey, dengan kegiatan lapangan terkait penyusunan dokumen study kelayakan bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Tahun 1986-1988 sebagai Staf Ahli Tenaga Air di Dinas Tenaga Air pada Direktorat Perencanaan PLN Pusat (1986-1988) yaitu sebuah Unit yang bertanggung jawab terhadap Desain sampai dengan pengadaan Kontraktor atau Konsultan melalui lelang internasional sesuai dengan guide line dari pemberi loan. Tahun 1987 World Bank menawarkan bantuan kepada Pemerintah Indonesia untuk membangun kelompok enjiniring yang kuat di PLN dengan bantuan Bechtel (konsultan) termasuk membangun sistem dan prosedur sebagaimana layaknya sebuah Konsultan internasional untuk menjamin kwalitas produk yang dihasilkan dan akuntabilitas dari para pelakunya, sehingga PLN akan memiliki in house engineer yang akan mengurangi belanja Forex, termasuk penguasaan enjinering kelistrikan yang masih sedikit di miliki konsultan Nasional maka dibentuk PLN PPE (Pusat Pelayanan Enjiniring) yang tugasnya adalah melakukan kajian-kajian enjinering untuk seluruh sektor ketenagalistrikan mulai tahap desain, penyusunan dokumen lelang, membantu evaluasi proposal pada saat lelang dan melakukan supervisi saat konstruksi. Tahun 1988 - 2001 bekerja di PLN PPE sebagai Team Leader dan Project Engineering Civil pada beberapa proyek PLTA dan PLTU serta transmisi-150KV, disamping itu mengajar di Departemen Pertambangan dan Energi dalam bidang peranan Teknik Sipil pada sektor Ketenagalistrikan. Kemudian dipindahkan ke PLN Pusat sampai dengan saat ini.

Di PLN Pusat mulai tahun 2001 terlibat dalam kegiatan sebagai member dari Team penyusunan Road Map terkait rencana restrukturisasi sektor ketenagalistrikan oleh Pemerintah bersama Konsultan Price Water House dan tenaga akhli dari Bank Dunia. Karena permintaan Bank Dunia dan Departemen keuangan maka PLN melaksanakan EDP (Efficiency Drive Program) sebagai jawaban dalam menghadapi krisis moneter pada saat itu yang membuat PLN dinyatakan bangkrut karena besarnya hutang dalam Forex akibat nilai tukar rupiah merosot tajam dan ineffisiensi yang sangat tinggi di internal PLN.

Sebagai Manager Atas (Level Dua) pada Tahun 2003 – 2006 di PT PLN (Persero) Kantor Pusat di LKL (Lingkungan dan Keselamatan Ketenagalistrikan, Direktorat Pembangkitan dan Energi Primer). Tahun 2006 menjadi PH Diputi Direktur LKL dan tahun 2007 - 2009 sebagai Vice President Corporate Social Responsibility, yang kemudian PLN memberikan komitmen pada PBB (United Nation) untuk melaksanakan MDGs (Millenium Development Goals) yang juga merupakan komitmen Pemerintah. Pada tahun 2009 salah satu program CSR PLN mendapatkan penghargaan dari PBB untuk pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di Pengalengan (Jawa Barat). Tahun 2010 menjadi staf akhli Bidang Energy Primer untuk Batubara.

2.3. Potensi dan Kondisi Ekosistem Lahan Basah ... 13

2.4. Pengelolaan Lahan Basah Pesisir ... ... 17

2.5. Hasil Penelitian Terdahulu pada Lahan Basah Muaragembong 21 2.6. Analisis kebijakan ... 22

3.4.4. Penentuan kebijakan pengelolaan ... 37

4 HASIL DAN PEMBAHASAN ... ... 38

4.1. Kondisi Ekosistem Lahan Basah Muaragembong ... . 38

4.1.1. Mangrove ... 38

4.1.2. Fauna... ... 48

4.1.3. Geologi pesisir... ... 50

4.2.1. Kualitas Air ... ... 59

4.2.2. Kesesuaian Lahan untuk Mangrove ... ... 61

4.2.3 Kesesuaian Lahan untuk Tambak... 65

4.2.4 Kesesuaian Lahan untuk Sawah ... 70

4.2.5 Kesesuaian Lahan untuk Pemukiman ... 74

4.3 Arahan Zonasi ... ... 77

4.4. Dampak Pemanasan Global terhadap Lahan Basah Muaragembong ... 84

4.4.1. Dampak Pemanasan Global terhadap Ekosistem Pesisir dan Laut ... ... 84

4.4.2. Dampak Pemanasan Global Terhadap Lahan Basah Muaragembong ... 85

5 TINJAUAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN BASAH MUARAGEMBONG ... ... 86

5.1. Tinjauan Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Lahan Basah Muaragembong ... 86

5.2. Arahan Penzonaan dan Pengelolaan Lahan Basah Muaragembong ... 93

5.2.1. Kawasan Konservasi ... 102

5.2.2. Kawasan Pemanfaatan Umum ... 103

5.3. Rencana Aksi ... .... 110

5.4. Kelembagaan Pengelolaan Lahan Basah Muaragembong ... 111

5.5. Usulan Lahan Basah Muaragembong Menjadi Ramsar Site 115 6 KESIMPULAN DAN SARAN ... 119

7.1 Kesimpulan... 119

7.2 Saran ... 120

DAFTAR PUSTAKA ... 124

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Lima belas negara yang mempunyai Ramsar sites terbanyak ... . 10

2. Kriteria Ramsar untuk kepentingan internasional ... ... 14

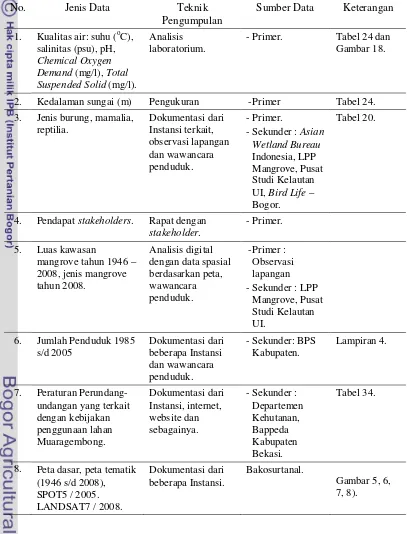

3. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan ... 28

4`. Kriteria Ramsar pada lahan Muaragembong ... 29

5. Kriteria kerusakan mangrove ... . 30

6. Kelas kesesuaian pemanfaatan lahan ... 33

7. Kategori kesesuaian menurut skor ... 33

8. Matriks kesesuaian untuk mangrove ... 33

9. Matriks kesesuaian untuk tambak ... 34

10. Matriks kesesuaian kawasan pertanian ... 34

11. Matriks kesesuaian kawasan pemukiman ... 34

12. Hasil analisis penggunaan lahan tahun 2008 terhadap Ramsar ... 43

13. Hasil analisis penggunaan lahan tahun 2008 terhadap RTR 2003 – 2013 ... 44

14. Hasil analisis penggunaan lahan tahun 2008 terhadap SK 475/MENHUT-II/2005 ... 44

15. Hasil analisis penggunaan lahan tahun 2008 terhadap PP 54/2008 44

16. Hasil overlay luas penutupan mangrove (2008) dengan kebijakan-kebijakan di lahan basah Muaragembong ... ... 44

17. Luas penggunaan lahan basah untuk mangrove tahun 1946 s/d 2008 45 18. Perubahan jenis mangrove di lahan basah Muaragembong ... 47

19. Keadaan populasi fauna di Muaragembong berdasarkan berbagai laporan penelitian ... 50

20. Akresi dan Abrasi . ... 55

21. Bertambahnya lahan basah akibat sedimentasi dari sungai ... 57

22. Perubahan luasan lahan basah hasil analisis ... ... 57

23. Komposisi material kualitas air pada masing-masing titik contoh pengamatan di Muaragembong ... ... 59

24. Matrik kondisi kawasan mangrove menurut parameter dan total skor kesesuaian untuk mangrove.... ... 63

26. Kualitas air di perairan Muaragembong... ... 67

27. Matrik kondisi kawasan tambak menurut parameter dan total skor kesesuaian untuk sawah... 70

28. Tingkat bahaya erosi ... 71

29 Penilaian bahaya banjir / genangan dalam kriteria klasifikasi kesesuian lahan menurut Puslittanak (1997) ... ... 71

30. Hasil pengklasifikasian lahan basah Muaragembong berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman padi sawah. ... 72

31. Luas kawasan untuk masing-masing kegiatan pembangunan di Muaragembong ... ... 74

32. Klasifikasi zona di Indonesia dan zona hasil penelitian di lahan basah Muaragembong... ... 78

33. Peraturan dan Perundang-undangan dan database Ramsar berkaitan dengan pengelolaan lahan di Muaragembong lahan basah sampai dengan tahun 2008 ... 90

34. Kawasan lindung hasil overlay kebijakan yang ada dengan kondisi saat ini (LANDSAT7 tahun 2008)... ... 91

35. Kebijakan dan penggunaan lahan basah Muaragembong tahun 1946 – 2008 serta usulan penggunaan lahan basah tahun 2008... ... 92

36. Perbedaan pemanfaatan Lahan berdasarkan RAMSAR, tata ruang Pemerintah Daerah Hasil Penelitian... 91

37. Penggunaan Lahan Basah dari tahun 1946 s/d 2008 ... 94

38. Perubahan penggunaan lahan basah.... ... 95

39. Penggunaan lahan basah alami dan lahan basah non alami... ... 99

40. Luas masing-masing arahan penggunaan lahan basah Muaragembong... ... 100

41. Jumlah rumah tangga perikanan di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi tahun 2005 – 2007... ... 106

42. Produksi Perikanan di Muaragembong 1998 s/d 2007 ... ... 107

43. Luas panen, hasil panen per hektar dan produksi sawah di Kecamatan Muaragembong tahun 1997 dan tahun 1998... ... 108

44. Peranan masing-masing pihak pada Forum Pengelola Lahan Basah Muaragembong skema ABG... 112

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1. Kerangka kerja perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara

terpadu ... 19

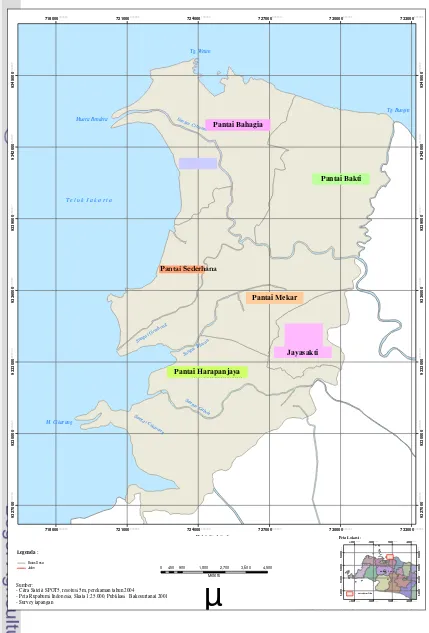

2. Peta lokasi penelitian dan sebaran desa ... 24

3. Kerangka pendekatan analisis ... 27

4. Penggunaan lahan tahun 1946 pada lahan basah Muaragembong ... 39

5. Penggunaan lahan tahun 1998 pada lahan basah Muaragembong .. 40

6. Penggunaan lahan tahun 2004 pada lahan basah Muaragembong .. 41

7. Penggunaan lahan tahun 2008 pada lahan basah Muaragembong .. 42

8. Luas penutupan mangrove kondisi saat tahun 2008 pada kebijakan yang berlaku di lahan basah Muaragembong ... 45

9. Perubahan luas lahan mangrove (1946 s/d 2008) ... 45

10. Jenis mangorve yang ada di lahan basah Muaragembong ... 47

11. Peta geologi kuarter lembar Batujaya dan Galian, Jawa ... 51

12. Peta topografi dan batimetri pada lahan basah Muaragembong .... . 52

13. Pola dan daerah aliran sungai di lahan basah Muaragembong.... ... 54

14. Luas lahan basah tahun 1946 s/d 2008 ... 55

15. Panorama abrasi di Tanjung Wetan pada tanggal 10 Mei 2006 ... 56

16. Peta di Tanjung Wetan tahun 1993 dan 2004 ... 56

17. Ilustrasi akresi dan abrasi pada peta tahun 1946 dan 2008 ... 58

18. Peta titik pengamatan lapangan dan pengambilan contoh kualitas air 60 19. Peta kelas kesesuaian mangrove pada lahan basah Muaragembong Kabupaten Bekasi ... 64

20. Peta Kelas Kesesuaian Tambak pada Lahan Basah Muaragembong Kabupaten Bekasi ... 69

21. Peta Kelas Kesesuaian Sawah pada Lahan Basah Muaragembong Kabupaten Bekasi ... 73

22. Peta Kelas Kesesuaian Pemukiman pada Lahan Basah Muaragembong Kabupaten Bekasi ... 75

23. Peta Kelas Kesesuaian Untuk Masing-masing Peruntukan Lahan Basah Muaragembong Kabupaten Bekasi ... 76

26. Peta Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi Tetap Daerah Ujung Karawang – Muaragembong

Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat (SK 475/Menhut-II/2005) .. 81

27. Peta struktur dan pola ruang Kecamatan Muaragembong berdasarkan PP 54 tahun 2008 ... 82

28. Penggunaan Lahan Basah Tahun 2008... 83

29. Perubahan Penggunaan Lahan Basah ... . 83

30. Kawasan lindung hasil overlay kebijakan yang ada dengan kondisi saat ini (LANDSAT7 2008 ... 91

31. Lahan basah alami dan lahan basah non alami berdasarkan kebijakan 92 32. Lahan basah alami dan lahan basah non alami ... 94

33. Perubahan penggunaan lahan Muaragembong 1946 s/d 2008 ... 95

34. Langkah-langkah proses zonasi (modifikasi Sitomorang 2009)... . 97

35. Langkah penetapan kawasan/zona (Modifikasi Situmorang 2009)... ... 98

36. Penggunaan Lahan Basah Muaragembong berdasarkan usulan penelitian... 100

37. Peta Usulan Pemanfaatan Lahan Basah Muaragembong Kabupaten Bekasi ... 101

38. Silvofishery pola empang parit (Bengen 2003). ... 105

39. Pola silvofishery empang terbuka (Puspita et. al. 2005) ... ... 107

40. Sawah Pasang Surut dengan Sistem Parit ... 108

41. Struktur Forum Pengelola Lahan Basah Muaragembong ... 113

42. Prosedur pengambilan keputusan FPLBM ... . 113

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Ramsar Sites ... 136 2. Lokasi Penelitian ... 139 3. Kondisi lahan basah Muaragembong tahun 1949 – 2008.. ... 143 4. Jumlah penduduk Muaragembong dilihat dari komposisi kelamin

tahun 1985 sampai dengan 2005 ... 145 5. Perbedaan berdasarkan luas dan persentasi pemanfaatan lahan

berdasarkan Ramsar, Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Hasil Penelitian ... 146 6. Lima belas jenis mamalia yang terdapat pada lahan basah Muaragembong . 147 7. Seratus lima puluh delapan (158) jenis burung yang terdapat pada lahan

basah Muaragembong ... 148 8. Enam (6) jenis reptilia pada lahan basah Muaragembong ... 155 9. Satu (1) jenis amphibi yang terdapat pada lahan basah Muaragembong ... 156 10. Sembilan (9) jenis serangga yang terdapat pada lahan basah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahan basah memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia dan lingkungan. Fungsi lahan basah tidak saja dipahami sebagai pendukung kehidupan secara langsung seperti sumber air minum dan habitat beraneka ragam makhluk, tetapi juga memiliki berbagai fungsi ekologis seperti pengendali banjir dan kekeringan, pengaman garis pantai dari intrusi air laut dan abrasi, penambat sedimen dari darat dan penjernih air, penyedia unsur hara (KNPELB 2004). Fungsi habitat, lahan basah sebagai penyedia makanan, air, hasil hutan, tempat perlindungan bagi ikan, burung, mamalia, dan sebagai tempat pemijahan berbagai spesies (Tiner 1989). Fungsi hidrologi lahan basah dapat dikaitkan dengan kuantitas air yang masuk, tinggal, dan keluar di lahan basah. Fungsi kualitas air mencakup penyerapan sedimen dan pengendali polusi pada lahan basah (Novitzki

et al. 2004).

Luas permukaan bumi yang terdiri dari lahan basah belum diketahui dengan pasti. Pusat Monitoring Konservasi Dunia memperkirakan sekitar 5.7 juta km2

Sekitar 38 juta hektar atau 21% dari luas daratan Indonesia merupakan lahan basah, yang menjadikan Indonesia sebagai pemilik lahan basah terluas di Asia. Lahan basah tersebut sebagian besar terdapat di daratan rendah alluvial dan lembah-lembah sungai, muara sungai dan di daerah pesisir di hampir semua pulau Indonesia. Dari 256 lahan basah di Indonesia baru 127 lahan basah yang dikonservasi walaupun situs-situs tersebut belum memperoleh status dilindungi (Wibowo & Suyatno 1996). Inventarisasi dari Wetland Internasional mendata bahwa di Indonesia terdapat 256 lahan basah (wetland sites) yang tersebar di

seluruh kepulauan. Namun baru 56 saja yang telah memenuhi kriteria Ramsar yang mempunyai arti penting secara internasional (Wibowo et al. 1996).

Lahan basah di Indonesia telah mengalami perubahan dan terancam kelestariannya baik secara fisik maupun habitat yang terdapat pada lahan basah tersebut. Perubahan tersebut umumnya terjadi disebabkan oleh karena lahan basah dianggap sebagai lahan yang tidak berguna. Padahal lahan basah sangat bermanfaat antara lain adalah sebagai habitat, pengatur fungsi hidrologi, pencegah bencana alam dan menjaga sistem dan proses-proses alami.

Dalam kurun waktu 1991-1996, setidaknya ada tiga kegiatan penting yang berkaitan langsung dengan kebijakan pengelolaan lahan basah di Indonesia yaitu: meratifikasi Konvensi Ramsar, pembentukan Komisi Nasional Lahan Basah, dan pengukuhan strategi nasional dan rencana aksi pengelolaan lahan basah di Indonesia. Namun demikian, ketiga hal itu belum mengubah pola pengelolaan lahan basah. Pengelolaannya masih bersifat sektoral menurut masing-masing lembaga dan tidak mengacu pada strategi nasional yang telah ditetapkan. Laporan

Wetland Indonesia mengenai kondisi lahan basah di Indonesia menunjukkan

penurunan yang signifikan.

Hingga tahun 1996, diperkirakan Indonesia kehilangan lahan basah sekitar 12 juta ha (WI-IP 2002). Pada tahun 2000, luas lahan basah di Indonesia adalah 42.5 juta ha yang terdiri atas 31.4 juta ha lahan basah alami dan 11.1 juta ha lahan basah buatan. Data tahun 2002 menunjukkan adanya penyusutan luasnya, yaitu menjadi 33.8 juta ha yakni 25.0 juta ha lahan basah alami dan 8.8 juta hektar lahan basah buatan. Sebagai contoh, kondisi lahan basah di Indramayu sebagai habitat burung air dalam waktu kurang dari 10 tahun terjadi penurunan yang mencapai 1 juta ekor. Pada tahun 1984-1986 menurun menjadi 300 ribu ekor per tahun, dan tahun 1987 tinggal 200 ribu ekor (Bratasida 2002).

Convention on wetlands of international importance especially as

waterfowl habitat atau lebih dikenal dengan konvensi Ramsar yang diresmikan

3 mengesahkan konvensi Ramsar tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 1991 yaitu mengenai lahan basah dipandang dari kepentingan internasional khususnya sebagai habitat burung air, dan terbentuknya Komite Lahan Basah Nasional pada tahun 1994. Komitmen negara anggota konvensi yaitu negara berkewajiban untuk memasukan konservasi lahan basah ke dalam rencana Tata Ruang Nasional dan melaporkan perkembangan implementasi komitmennya terhadap konvensi yang menjadi catatan publik.

Lahan basah Muaragembong telah masuk dalam daftar database Wetland

International Indonesia dengan kode JAV09 merupakan salah satu dari 718 lahan

basah yang telah tercantum dalam database lahan basah Ramsar. Disebutkan dalam database tersebut bahwa Muaragembong sebagai lahan basah dan cagar alam seluas 10 481 ha. Penentuan lahan basah Muaragembong ditetapkan berdasarkan kriteria Ramsar yaitu termasuk lahan basah pasang surut yang khas atau mewakili dataran rendah (Silvius et al. 1987). Lahan basah ini, mempunyai pantai yang landai (1 sampai dengan 5 m), berair payau dan salinitas kearah darat cenderung rendah serta tumbuh hutan mangrove. Hutan mangrove di lahan basah Muaragembong ini tumbuh di tanah berlumpur, lahan tergenang air secara berkala, menerima pasokan air tawar dari Ci Tarum.

Desa (KUD) dan TPI. Saat ini TPI tidak lagi berfungsi sebagai mana mestinya. Hasil tangkapan nelayan tak pernah dilelang, namun demikian restribusi terhadap hasil tangkapan tetap ditarik. Koperasi Unit Desa yang seharusnya dapat menjadi lembaga penyedia kredit dan berbagai keperluan nelayan juga tidak berjalan (Panjaitan 1997).

Ditinjau dari regulasi yang ada, pengaturan pada ekosistem lahan basah masih sangat minim. Namun demikian, pandangan, ikatan batin, dan faktor pendorong konservasi maupun eksploitasi oleh masyarakat atas lahan basah di suatu tempat bersifat khas. Perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan basah Muaragembong.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan kajian yang mampu mengakomodasikan segenap kepentingan stakeholder yang terkait dengan pengelolaan lahan basah Muaragembong dan tetap mengutamakan keberlanjutan fungsi ekologi dan pemanfaatan. Kelestarian ekologi dapat berjalan apabila terdapat kebijakan pengelolaan lahan basah di Muaragembong secara berkelanjutan. Oleh karena itu kajian integratif diperlukan untuk menemukan solusi optimal pengelolaan lahan basah Muaragembong.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

5 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25/1999 tentang penetapan status kawasan Muaragembong masih di Departemen Kehutanan, perlu peninjauan kembali antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan Perhutani, mengakibatkan konflik pemanfaatan lahan antara Departemen Kehutanan sebagai pengelola lahan basah dengan masyarakat mengenai penggunaan lahan basah untuk area perlindungan dan area pemanfaatan.

Kebijakan Bupati Bekasi tentang Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2003-2013 dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Pantai Utara Kabupaten Bekasi 2003-2013, maka rencana pengembangan Kecamatan Muaragembong (bagian dari kawasan khusus pantai utara) menjadi Kota Baru Pantai Makmur dengan kegiatan industri, pergudangan, pemukiman, pelabuhan, wisata, perdagangan dan jasa, dengan tetap mempertahankan fungsi hutan.

Penggarapan tanah telah dilakukan secara turun temurun dan bahkan ada bidang-bidang tanah yang disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (LPP Mangrove 2003). Konflik lainnya adalah status yang belum jelas: mengenai tanah timbul, jalur hijau hutan lindung, tata batas lahan kehutanan pada umumnya. Konflik tanah timbul tersebut, diselesaikan dengan ditunjuk tanah timbul sebagai kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 598/Kpts/II/1997 tahun 1997 (Tim Terpadu 2005).

(Jabodetabekpunjur) dengan tujuan antara lain keterpaduan penataan ruang pada kawasan Jabodetabekpunjur.

Adanya konflik kepentingan yaitu luasnya penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi karena desakan kebutuhan lahan penduduk setempat serta lemahnya pembinaan dan pengendalian, lemahnya konsistensi kebijakan pengelolaan lahan hutan mangrove, kurang tegasnya sikap instansi yang berwenang (Perhutani dan Pemerintah Daerah) dan perbedaan persepsi diantara sektor-sektor pembangunan dan masyarakat. Persepsi masyarakat Muaragembong mengatakan bahwa hutan mangrove yang perlu dipertahankan cukup di tepi pantai saja (20 – 30% hutan, 80 – 70% tambak), yang lainnya tidak perlu walaupun kawasan tersebut secara hukum ditetapkan sebagai kawasan hutan. Sedangkan kebijakan Perum Perhutani menginginkan kondisi sebaliknya, bahwa pemanfaatan hutan untuk tambak tidak lebih dari 20% (Tim Terpadu 2005).

Secara ringkas dapat diidentifikasi permasalahan lahan basah Muaragembong yaitu: (1) terjadi konflik penggunaan lahan, (2) konflik kewenangan antar instansi, (3) terjadi perubahan fisik habitat mangrove dan (4) adanya kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam pengaturan pemanfaatan lahan ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dirumuskan permasalahan penelitian yaitu: (1) bagaimana kondisi fisik dan potensi lahan basah Muaragembong, dan (2) bagaimana merumuskan kebijakan pengelolaan lahan basah Muaragembong yang berkelanjutan dan dapat diimplementasikan oleh semua stakeholder.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi kondisi dan potensi lahan basah Muaragembong. 2. Menyusun zonasi konservasi kawasan lahan basah.

7 1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi lahan basah Muaragembong saat ini untuk menyusun kebijakan yang berguna dalam upaya pengelolaan lahan basah Muaragembong secara berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan lahan basah Muaragembong; serta dalam pengusulan lahan basah Muaragembong menjadi Ramsar site..

2. Masyarakat dan daerah sekitarnya (Kota Madya Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu), sebagai bahan pembelajaran dan masukan dalam melaksanakan kegiatan sosial ekonomi dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan, sumberdaya alam dan usaha keberlanjutan.

3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dari penelitian ini adalah mendorong adanya pertukaran data dan publikasi diantara para anggota Ramsar berkenaan dengan lahan basah yang mempunyai kepentingan internasional.

4. Bagi dunia usaha menjadi acuan dalam investasi dan pembangunan.

1.5. Kerangka Pikir

Ekosistem lahan basah berubah dengan adanya kegiatan manusia dan proses alami. Kondisi dan potensi lahan basah dikaji untuk mengetahui apakah masih memenuhi kriteria Ramsar sebagai lahan basah, sehingga dapat ditentukan kebijakan pengelolaan lahan basah secara berkelanjutan.

Opsi pengelolaan lahan basah berdasarkan kondisi dan potensi lahan, yaitu: (1) apabila lahan basah masih berfungsi sebagai ekosistem lahan basah maka diusulkan untuk dilakukan konservasi, dan (2) apabila lahan basah telah berubah namun masih ada indikator-indikator yang memenuhi syarat sebagai lahan basah maka diusulkan untuk rehabilitasi, sebagian atau seluruhnya. Opsi ini dilakukan pada zona yang sesuai berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan.

1.6. Kebaruan Penelitian

Sumbangan terhadap keilmuan dari penelitian ini adalah :

1. Dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lahan basah Muaragembong secara partisipatif dengan menggunakan kriteria Ramsar yaitu identifikasi lahan basah yang mempunyai kepentingan internasional atau dapat dikatakan, suatu lahan basah dapat diidentifikasikan sebagai daerah yang mempunyai kepentingan internasional apabila paling sedikit memenuhi salah satu kriteria Ramsar tersebut diatas (Tabel 2). Dengan menggunakan kriteria Ramsar pada lahan basah Muaragembong, maka lahan basah Muaragembong yang semula hanya dalam database Ramsar dapat diusulkan menjadi Ramsar site. Hal ini menjadikan Indonesia akan tercatat sebagai negara yang mempunyai komitmen tinggi secara internasional dalam melaksanakan konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana dan menaikan citra positif bagi negara. Disamping itu, terjadi pertukaran informasi antar anggota Ramsar tentang pengelolaan lahan basah dan dimungkinkan untuk mendapatkan dana dari Ramsar Small Grants Fund dalam pengelolaan lahan basah pada lahan basah Muaragembong.

9 Lintang 06º 02' 07'' S dan Bujur 107º 4' 45'' E, dengan luas 10 481 ha. Sehingga penelitian ini menghasilkan peta lahan basah Muaragembong untuk tahun 1987 seluas 10 481 ha dan tahun 2008 seluas 13 561 ha (Gambar 24). Adapun perbedaan lahan basah ini pada tahun 1987 dengan 2008, antara lain; (a) pada tahun 1987 lahan basah ini berdasarkan kriteria Ramsar sebagai cagar alam (Silvius et al. 1987) dan tahun 2008 lahan basah ini mengalami perubahan fisik, sehingga diusulkan menjadi lahan basah alami (konservasi) seluas 6 700 ha (49%) dan lahan basah non alami seluas 6 861 ha (51%), (b) kriteria Ramsar yang digunakan (Bab V. Sub Bab 5.5. Usulan Lahan Basah Muaragembong menjadi Ramsar site pada Tabel 46).

2.1. Konvensi Ramsar Tentang Lahan Basah

Secara umum tujuan atau misi dari konvensi Ramsar adalah konservasi

dan pemanfaatan secara bijaksana (wise use) melalui aksi nasional dan kerjasama

internasional untuk mewujudkan pembangunan secara bijaksana diseluruh dunia.

Indonesia baru memiliki tiga lokasi Ramsar yaitu Taman Nasional Berbak (8

April 1992) dan Taman Nasional Danau Sentarum (30 Agustus 1994) dan Taman

Nasional Wasur (16 Maret 2006) (Ramsar Convention Bureu 2010). Taman

Nasional Berbak seluas 1 627 km2 dan Taman Nasional Danau Sentarum seluas

1 320 km2 dan Taman Nasional Wasur seluas 4 138 km2

Indonesia bersama 178 negara lainnya menjadi pendukung perbaikan dan

perlindungan lahan basah dalam konvensi Ramsar. Tahun 2010, negara yang

menjalankan konvensi Ramsar sebanyak 178 negara dengan jumlah total Ramsar

site sebanyak 1908 (Lampiran 1). Lokasi Ramsar site yang terbanyak adalah

Inggris (175) diikuti oleh Mexico, Australia dan lainnya (Tabel 1) (Ramsar

Convention Bureu 2010).

(Wikipedia 2010). Dua

lokasi kawasan lahan basah lainnya saat ini masih dalam proses pengusulan ke

Biro Ramsar, yaitu Taman Nasional Rawa Aopa dan Suaka Margasatwa Pulau

Rambut (Nirarita 2009).

Tabel 1. Lima belas negara (15) negara yang mempunyai Ramsar sites terbanyak.

11

Hingga Oktober 2008, Ramsar list of wetlands of international importance

saat ini mencakup 1 882 lokasi yang dikenal dengan Ramsar sites, keseluruhannya

seluas 1 680 000 juta ha, meningkat dari sebelumnya 1 201 lokasi (tahun 2000).

Negara dengan jumlah lokasi terbanyak adalah Inggris dengan 175 lokasi, dan

wilayah cakupan terluas adalah Kanada yaitu 13 066 675 km2, sementara di

Indonesia terdapat 3 lokasi dengan total keseluruhannya 656 510 km2

2.2. Fungsi dan Keberadaan Lahan Basah

(Damanik

2008).

Empat kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh negara-negara

anggota Konvensi: (1) mendaftarkan lokasi lahan basah yaitu menetapkan

sedikitnya satu kawasan lahan basah kedalam Daftar Situs Ramsar (Ramsar list)

dan mengupayakan konservasinya termasuk pemanfaatan secara bijaksana; (2)

pemanfaatan secara bijaksana yaitu negara anggota konvensi berkewajiban untuk

memasukan konservasi lahan basah ke dalam rencana tata ruang Nasional, selain

itu juga harus memformulasikan dan mengimplementasikan perencanaan tersebut

untuk mengembangkan konservasi lahan basah dan pemanfaatan lahan basah

secara bijaksana; (3) perlindungan dan pelatihan, yaitu negara anggota harus

menetapkan perlindungan lahan basah, baik yang tercatat ke dalam Ramsar list

maupun yang tidak, serta harus mengembangkan pelatihan di lapangan untuk

penelitian lahan basah, pengelolaan dan pengamannya; (4) kerjasama

internasional, yaitu negara anggota harus saling berkonsultasi satu sama lain

mengenai implementasi konvensi, khususnya yang terkait dengan pengelolaan

lahan basah di lintas batas negara, sistem air bersama, species bersama/migran

(Nirarita et al. 1996).

Lahan basah adalah tempat di mana air adalah faktor primer yang berperan

terhadap lingkungan dan kehidupan kelompok flora dan fauna. Lahan basah

terjadi pada saat permukaan air mendekati atau menggenangi permukaan tanah,

ataupun pada saat tanah digenangi air dangkal. Lahan basah merupakan salah satu

ekosistem yang paling kompleks, sangat produktif dan memiliki keanekaragaman

hayati yang tinggi. Konvensi Ramsar mendefinisikan lahan basah yaitu

yang tergenang atau mengalir; tawar, payau, atau asin; termasuk wilayah perairan

laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu surut (Biro

Konvensi Ramsar 1997). Wetlands International (2003) menyebutkan lahan basah

adalah suatu daerah peralihan antara lingkungan daratan dengan lingkungan

perairan, di mana tanah yang tergenang atau jenuh air menyebabkan

berkembangnya suatu vegetasi yang khas. Lahan basah sebagai ekoton yaitu suatu

daerah peralihan antara lingkungan daratan dengan lingkungan perairan dimana

tanah yang tergenang atau jenuh air menyebabkan berkembangnya suatu vegetasi

yang khas (Denny 1985 dan Wortington 1976 dalam Davies et al. 1995).

U.S. National Wetlands Inventory (Corwardin et al. 1979) batasan lahan

basah yakni lahan-lahan peralihan antara sistem daratan dan sistem perairan,

dimana keadaan air biasanya terletak pada atau dekat permukaan, atau lahan yang

ditutupi oleh perairan dangkal. Lahan basah menurut batasan tersebut, harus

memiliki salah satu atau lebih dari ciri-ciri sebagai berikut: paling tidak secara

periodik ditumbuhi tumbuhan air; sebagian merupakan tanah tergenang (hydric

soils), kondisinya jenuh air atau tertutup oleh air dangkal, paling tidak secara

periodik yaitu pada musim tumbuh. Berdasarkan batasan tersebut, lahan basah

terdiri atas rawa, daerah pinggir sungai, danau atau hutan bakau, dan rawa di tepi

laut.

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut

yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (PERMEN 16 2008). Kawasan

hutan payau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan

payau atau jenis tanaman lain yang berfungsi memberikan perlindungan kepada

keanekaragaman hayati pantai dan lautan (Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2

tahun 2006). Lahan basah pesisir meliputi daerah pesisir yang jenuh atau

tergenang air, yang umumnya payau atau asin, baik secara tetap atau musiman;

umumnya terpengaruh oleh pasang surut air laut atau limpasan air tawar. Fungsi

hutan mangrove dapat dibagi atas fungsi fisik, biologi dan komersial.

Fungsi-fungsi tersebut antara lain adalah; (1) Fungsi-fungsi fisik yaitu menjaga garis pantai,

mempercepat pembentukan lahan baru, sebagai pelindung terhadap gelombang

dan arus, sebagai pelindung tepi sungai atau pantai; (2) fungsi biologi yaitu

13

dan binatang lain, tempat berlindung bagi sejumlah besar spesies burung dan

sebagai habitat kehidupan liar; dan (3) fungsi komersial yaitu tambak, rekreasi,

penghasil kayu (Nirarita et al. 1996).

Jenis lahan basah di Indonesia umumnya lahan basah palustrin, meliputi

tempat-tempat yang bersifat merawa (berair, tergenang atau lembab), misalnya

hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, dan rawa rumput atau rawa mangrove

(WI-IP 2002). Lahan basah alami dalam peneliian ini adalah hutan mangrove dan

yang dimaksud lahan basah buatan adalah ekowisata, tambak dan sawah. Lahan

basah buatan (human made wetlands) adalah suatu ekosistem lahan basah yang

terbentuk akibat intervensi manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja

(Wibowo et al. 1996).

2.3. Potensi dan Kondisi Ekosistem Lahan Basah

Menurut Green (1998), beberapa hal penting pada lahan basah adalah:

hidrologi, flora, fauna, kualitas air, penggunaan lahan, tanah dan substrat serta air

tanah. Dalam penelitian ini, yang diamati adalah flora, fauna, geologi termasuk

akresi dan abrasi, serta penggunaan lahan.

Kriteria Ramsar adalah kriteria identifikasi lahan basah yang mempunyai

kepentingan internasional atau dapat dikatakan, suatu lahan basah dapat

diidentifikasikan sebagai daerah yang mempunyai kepentingan internasional

apabila paling sedikit memenuhi salah satu kriteria Ramsar tersebut diatas.

Burung air yang dimaksud dalam Konvensi ramsar adalah burung-burung yang

secara ekologis bergantung pada lahan basah (Ramsar 1971). Vegetasi di lahan

basah dapat memperlambat aliran air sehingga mempercepat pengendapan

sedimen dan menjernihkan air. Di samping itu vegetasi juga mampu menyerap

unsur hara dan bahan pencemar yang berlebihan sehingga dapat menjaga kualitas

air.

Kriteria untuk identifikasi lahan basah dengan kepentingan internasional

(Ramsar Resolution COP VIII.13 2002), terdapat empat kelompok kriteria

pengidentifikasian suatu kawasan lahan basah sebagai kawasan lahan basah yang

memiliki nilai universal penting (untuk tercatat kedalam Daftar Situs

Tabel 2. Kriteria Ramsar untuk kepentingan internasional.

A. Keterwakilan langka atau unik, yaitu :

Kriteria 1 : Lahan basah tersebut merupakan suatu contoh keterwakilan,

langka atau unik dari tipe lahan basah alami atau yang mendekati alami, sesuai dengan karakteristik wilayah biogeografisnya.

B. Konservasi keanekaragaman hayati, yaitu:

Kriteria 2 : Lahan basah tersebut mendukung spesies rentan, langka atau

hampir langka, atau ekologi komunitas yang terancam.

Kriteria 3 : Lahan basah tersebut mendukung populasi jenis-jenis

tumbuhan dan/ atau hewan yang penting bagi pemeliharaan keanekaragaman hayati di wilayah biogeografi yang sesuai,

Kriteria 4 : Lahan basah tersebut mendukung jenis-jenis tumbuhan dan/

atau hewan yang kritis dalam siklus hidupnya atau merupakan tempat perlindungan bagi jenis-jenis tersebut saat melewati masa kritis dalam siklus hidupnya

C. Kriteria khusus Waterbirds (Burung Air), yaitu :

Kriteria 5 : Lahan basah tersebut secara teratur mendukung/dihuni oleh

20.000 atau lebih jenis burung air.

Kriteria 6 : Lahan basah tersebut secara teratur mendukung/dihuni oleh

individu-individu dari satu spesies/sub spesies burung air hingga 1% dari total populasi spesies/sub spesies burung air tersebut.

D. Kriteria khusus ikan, yaitu :

Kriteria 7 : Lahan basah tersebut mendukung/dihuni oleh proporsi yang

nyata dari species/sub species/famili ikan-ikan asli, perkembangan sejarah kehidupan dan interaksi satu sama lainnya sehingga menunjukan adanya nilai-nilai atau kontribusi penting dari lahan basah tersebut terhadap keanekaragaman hayati global.

Kriteria 8 : Lahan basah tersebut merupakan sumber makanan yang

penting bagi ikan-ikan, tempat berpijah dan asuhan dan/atau sebagai jalur migrasi untuk stok ikan yang berada di lahan basah tersebut atau tempat lain di luar lahan basah tersebut.

Air adalah bagian integral dari ekosistem dan merupakan barang sosial dan

ekonomis yang kualitas dan kuantitasnya menentukan sifat penggunaannya.

Pengelolaan air secara terpadu dijelaskan sebagai suatu proses untuk mendorong

koordinasi dalam pengembangan dan pengelolaan air, lahan dan sumberdaya

terkait, yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dan ekonomi

15

Partnership 2000). Unsur kunci dalam alokasi air adalah keterlibatan stakeholder

dalam proses pembuatan keputusan. Melalui partisipasi stakeholder pemanfaatan

dan penggunaan air yang beragam dalam satu areal tangkapan air harus ditetapkan

sesuai dengan tujuan alokasi air, yang harus melibatkan ciri ekologi lahan basah

yang diharapkan. Tujuan alokasi air ke lahan basah diutamakan untuk kepentingan

ekologis atau berkaitan dengan praktek penggunaan secara bijaksana, seperti

untuk perikanan (Ramsar Resolution COP VIII.14 2002).

Kondisi hidrologi merupakan faktor yang sangat penting untuk

mempertahankan struktur dan fungsi lahan basah, walaupun hubungan sebab

akibat yang sederhana namun sulit untuk dipertahankan. Kualitas air merupakan

hal yang penting diperhatikan dalam pengelolaan lahan basah. Pengelolaan harus

mempertimbangkan dampak dari kualitas air terhadap nilai dari lahan basah

seperti salinitas, kekeruhan, oksigen terlarut, keasaman yang berdampak terhadap

flora dan fauna di lahan basah (NSW 2004). Nilai salinitas perairan tawar

biasanya kurang dari 0.5 psu, perairan payau antara 0.5 – 30 psu, dan perairan laut

30 – 40 psu. Pada perairan hipersaline, nilai salinitas dapat mencapai kisaran 40 –

80 psu. Pada perairan pesisir, nilai salinitas sangat dipengaruhi oleh masukan air

tawar dari sungai (Effendi 2003).

Lahan basah Muaragembong di dominasi oleh atau dibentuk oleh endapan

sungai yang ditransfer oleh air. Bahan-bahan tersebut adalah bahan erosi yang

terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS), baik sepanjang sungai maupun anak-anak

sungai, khususnya dihulu sungai di mana topografi umumnya berundulasi,

kadang-kadang terjal. Proses erosi di pantai adalah bagian dari transportasi

sedimen yang tergantung pada profil pantai dan proses pantai di bawah pengaruh

gelombang, pasut dan arus (Moore et al. 1993). Erosi di pantai (abrasi) dalam hal

ini lahan basah pesisir membentuk serta merubah bentuk pantai dan membentuk

morfologi pantai (Bird 1996).

Keterpaduan konservasi lahan basah dalam pengelolaan sumberdaya

pesisir dan lautan, keterpaduan konservasi lahan basah dan pemanfaatan secara

bijaksana dalam pengelolaan daerah aliran sungai merupakan hal yang penting

diberikan lahan basah kepada masyarakat dapat tetap dinikmati (Wetlands

International 2003).

Zona pantai adalah peralihan yang relatif sempit antara laut dan darat,

dimana fungsi dan proses ekologi yang komplek dan intensif yang bergantung

pada interaksi antara laut dan darat (Ramsar Resolution VIII.4 2002). Zonasi

bertujuan untuk membagi wilayah darat dan laut dalam kawasan yang sesuai

dengan peruntukan dan kegiatan yang bersifat saling mendukung (compatible)

serta memisahkannya dari kegiatan yang bersifat bertentangan (incompatible).

Zona merupakan suatu kawasan yang mempunyai kemampuan dan karakteristik

yang sama untuk suatu peruntukan yang sesuai di daratan dan laut (MCRMP-DKP

2004).

Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan Nomor

KB.550/264/KPTS/4/1984, dimana diantaranya disebutkan bahwa lebar sabuk

hijau hutan mangrove adalah 200 m. Keputusan bersama ini lebih lanjut

dijabarkan oleh Departemen Kehutanan dengan mengeluarkan Surat Keputusan

Departemen Kehutanan Nomor 507/IV-BPHH/1990 yang diantaranya berisi

penentuan lebar sabuk hijau pada hutan mangrove, yaitu sebesar 200 m di

sepanjang pantai dan 50 m di sepanjang tepi sungai. Disamping itu dalam

Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

disebutkan bahwa kawasan lindung berupa kriteria sepadan pantai adalah daratan

sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik

pantai minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. Diperkirakan

pasang surut pantai Utara Pulau Jawa lebih kurang 1.1 meter, sehingga lebar

sepadan pantai berhutan bakau sekitar 143 meter atau 150 meter. Pada lahan basah

Muaragembong, yang memungkinkan pembentukan kawasan lindung adalah

hutan mangrove.

Rehabilitasi lahan basah didefinisikan oleh Whitaker (1998) sebagai: (1)

aktivitas pemeliharaan di dalam atau di sekitar kawasan lahan basah alami yang

meningkatkan fungsi dan status ekologi, (2) aktivitas yang mengurangi

kesenjangan antara keuntungan yang diberikan oleh lahan basah saat ini dengan

keuntungan yang seharusnya diberikan, dan (3) bagian dari pengelolaan lahan

17

pengganti konservasi. Rehabilitasi lahan basah mencakup identifikasi

proses-proses alami lahan basah dan meminimalkan aktivitas-aktivitas yang mengancam.

Proses rehabilitasi mencakup: menilai kondisi eksisting, identifikasi sumberdaya

air, identifikasi pengelolaan air, dan memperhatikan aktivitas yang dibutuhkan

untuk melakukan rehabilitasi lahan basah (Richardson 1998). Klasifikasi lain yang

membagi lahan basah (Duggan 1990) yang antara lain budidaya perairan /

perikanan dan pertanian.

2.4. Pengelolaan Lahan Basah Pesisir

Untuk mengelola lahan basah secara efektif, diperlukan pengetahuan yang

mendalam mengenai isu utama yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap

lahan basah, flora dan fauna, dan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Isu yang

berkaitan dengan pengelolaan lahan basah dapat dikelompokkan ke dalam tiga

kategori; (1) lahan basah membutuhkan pengelolaan sumberdaya fisik seperti air

dan sumberdaya biologisnya seperti burung, ikan, satwa liar, dan vegetasi, (2)

lahan basah dapat dikelola sebagai masalah khusus yang secara umum berasal dari

aktivitas antropogenik seperti pengendapan dan polusi, (3) lahan basah juga dapat

dikelola dari jasa-jasa lingkunganya seperti rekreasi dan nilai estetika (Gopal

1995).

Suatu kegiatan pembangunan (termasuk pengelolaan sumberdaya alam dan

berbagai dimensinya) dinyatakan berkelanjutan jika kegiatan tersebut secara

ekonomis, ekologis, dan sosial bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara

ekonomis apabila pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, dan penggunaan

sumberdaya serta investasi secara efisien, berkelanjutan secara ekologi apabila

dapat mempertahankan integritas ekosistem, memeliharan daya dukung

lingkungan, dan konservasi sumberdaya alam termasuk keanekaragaman hayati

dan berkelanjutan secara sosial apabila pemerataan hasil-hasil, mobilitas sosial,

partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan

kelembagaan (Serageldin 1996).

Pembangunan berkelanjutan dari suatu lingkungan alami adalah mencari

keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial di satu pihak dan

dan konservasi di lain pihak. Banyak kegiatan manusia yang secara ekologis tidak

berkelanjutan dan menyebabkan degradasi serta hilangnya lahan basah. Konvensi

Ramsar telah mengembangkan panduan untuk pemanfaatan lahan basah secara

bijaksana yaitu penggunaan lahan basah yang lestari untuk dimanfaatkan oleh

manusia dengan tetap menjaga sifat-sifat alami dari ekosistem. Konsep

pemanfaatan bijaksana tersebut, menunjukkan modifikasi pemanfaatan lahan

basah oleh manusia sehingga memberikan keuntungan secara kontinu kepada

generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang. Pengelolaan ini harus

diadaptasikan kepada masyarakat lokal, agar menjadi budaya dalam pemanfaatan

lahan basah yang sifatnya masih tradisional (Biro Konvensi Ramsar 1997).

Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah konservasi sumberdaya,

harmonisasi pembangunan dengan pemanfaatan lingkungan fisik, meningkatkan

kualitas lingkungan, keadilan sosial, partisipasi politik: meningkatkan partisipasi

dalam pembuatan keputusan politik dan berinisiatif dalam usaha peningkatan

kualitas lingkungan pada semua level komunitas lokal ke atas (Blowers 1995).

Kondisi lahan basah yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lama

untuk kembali normal apabila mengalami degradasi, memerlukan pengelolaan

yang bijaksana. Pengelolaan lahan basah khususnya di negara berkembang sudah

banyak dilakukan. Konsep mitigasi lahan basah, dan restorasi dan mitigasi telah

menjadi strategi konservasi lahan basah (Swanson 1979; Brinson and Lee 1990).

Konsep mitigasi mencakup tindakan preventif dan korektif selama dan setelah

kegiatan berlangsung yang berdampak negatif terhadap lahan basah sedangkan

restorasi merupakan proses pengembalian fungsi-fungsi ekologis bagi lahan basah

yang terdegradasi. Dalam rangka mencapai pengelolaan sumberdaya pesisir yang

berkelanjutan di daerah, maka terdapat pentahapan unsur-unsur utama kerangka

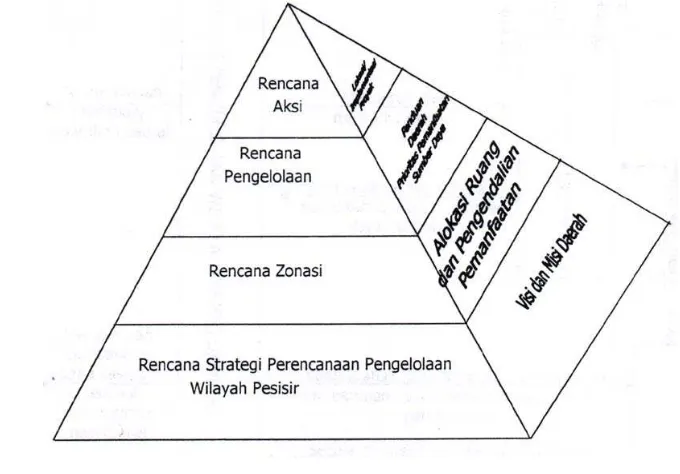

kerja pengelolaan wilayah pesisir terpadu di daerah yang terdiri atas perencanaan

strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi berdasarkan UU

Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

seperti pada Gambar 1. Kerangka kerja perencanaan pengelolaan wilayah pesisir

terpadu dilaksanakan dengan tahapan: (1) Rencana strategis, (2) Rencana Zonasi

19

Gambar 1. Kerangka kerja perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara

terpadu (Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).

Fungsi lahan basah mencakup keanekaragaman hayati, pengisian kembali

air tanah, penyimpan air, kualitas air, habitat, dan pemanfaatan langsung lahan

basah oleh manusia seperti rumput, stok makanan ternak, perburuan, dan rekreasi.

Fungsi lahan basah ini sangat bernilai bagi masyarakat. Variabel ekonomi dan

lingkungan ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi nilai sosial lahan

basah di kawasan pertaniann (CAST 1994; Berry and Buechler 1993). Dalam

buku Handbook of Wetland Management (WWF – India 1995), hal yang perlu

diperhatikan pengelolaan lahan basah selain pengelolaan habitat dan pemanfaatan

lahan basah adalah perhatian terhadap pelibatan masyarakat dalam konservasi dan

pengelolaan, kegiatan monitoring lahan basah, dan penegakan hukum dan

kelembagaan. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan

lahan basah merupakan salah satu indikator kunci keberhasilan. Pelibatan

masyarakat dalam hal ini berorientasi pada konsep pembangunan partisipatif

dimana masyarakat lokal turut menentukan tujuan dan sasaran kebijakan dan

berperan dalam proses untuk mencapai tujuan. Masyarakat yang terkait dengan

pengelolaan lahan basah adalah mereka yang berpotensi terkena dampak atau

memiliki kekuatan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan, yang disebut

agar masyarakat terlibat dalam kegiatan pengelolaan antara lain: inisiasi konsep

kegiatan oleh masyarakat lokal, kepemimpinan lokal yang disegani sehingga

dapat mengendalikan kegiatan masyarakat lokal, komposisi sosial-ekonomi

masyarakat, dan pendekatan pengelolaan oleh masyarakat secara sukarela

(WWF-India 1995).

Pengelolaan lahan basah, khususnya lahan basah pesisir membutuhkan

pendekatan dari tiga dimensi yakni pengelolaan lahan basah itu sendiri,

pengelolaan sumberdaya pesisir dan pengelolaan daerah aliran sungai. Ketiga

pendekatan ini harus terpadu dan terintegrasi sebagaimana yang dipersyaratkan

dalam pengelolaan suatu ekosistem yang kompleks. Monitoring merupakan proses

pengukuran perubahan karakter ekologi pada lahan basah sepanjang periode

tertentu. Kegiatan monitoring merupakan bagian dari pengelolaan lahan basah.

Kondisi lahan basah dapat dinilai dengan memeriksa kondisi lingkungan dan

menyesuaikan hasil pengamatan ini dengan tujuan dan sasaran pengelolaan.

Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur,

yang selanjutnya disebut kawasan Jabodetabekpinjur adalah kawasan strategis

nasional yang meliputi seluruh wilayah Propinsi Khusus Ibukota Jakarta, sebagian

wilayah Propinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Propinsi Banten. Cagar alam

adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan

tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu perlu dilindungi dan

perkembangannya berlangsung secara alami. Kawasan lindung adalah wilayah

yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup

yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Taman Nasional

adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai

ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya,

pariwisata, dan rekreasi. Sepadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi pantai. Kawasan

budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya

21

2.5. Hasil Penelitian Terdahulu pada Lahan Basah Muaragembong

Beberapa peneliti terdahulu pada lahan basah Muaragembong terdapat

pada Bab III dan Bab IV antara lain, Situmorang (1982), Koesoemadinata et al.

(1985), Supriyatna et al. (1989), Panjaitan (1997), Rayad (2004), Suhaeri (2005).

Ekosistem lahan basah Muargembong memiliki komponen utama

penutupan lahan yang lebih terbuka. Kawasan areal tertutup vegetasi dapat

dijumpai pada vegetasi hutan mangrove didaerah pesisir garis pantai. Telaah

liputan lahan wilayah ini dominan adalah pengelolaan untuk tambak. Selain itu

penutupan lahan yang cukup luas juga dijumpai untuk tanaman padi, yang sifat

tajuk tanaman relatif memiliki penutupan yang rendah (Sunarto dan Melisch

1994).

Hasil penelitian Abdunnur (1997) dan Zudiana (1997) menunjukan bahwa

nilai-nilai parameter fisika-kimia air dan parameter fisika-kimia sedimen di Muara

Jaya telah melebihi ambang batas baku mutu yang diperbolehkan bagi kehidupan

biota laut berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun

1988.

Fungsi dan manfaat lahan basah Muaragembong dapat dikategorikan ke

dalam manfaat langsung, manfaat ekologi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Manfaat langsung adalah meredam pengaruh gelombang dan pasang sehingga

mengurangi abrasi pantai dan menjadi lokasi untuk rekreasi, penelitian dan

pendidikan. Manfaat ekologi antara lain penambat sedimen dan penjernih air,

sedangkan manfaat ekonomi antara lain adalah penyedia air untuk masyarakat,

penyedia hasil hutan seperti kayu, bangunan, tumbuhan obat, sumber perikanan

terutama ikan dan udang, dan pendukung pertanian (Setiawan 2003).

2.6. Analisis Kebijakan

Dunn (2000) memberikan pengertian kebijakan publik adalah apapun yang

dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Jadi kebijakan

merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan dalam

mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Kebijakan publik adalah segala

ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat publik yang bersangkut paut dengan

dengan kewenangannya. Untuk itu dalam mencapai tujuan terciptanya suatu

kebijakan publik yang berpihak pada rakyat serta lahirnya kebijakan yang

menjamin partisipasi publik, diperlukan beberapa strategi. Strategi yang perlu

dilakukan, adalah penguatan organisasi kelompok masyarakat. Advokasi

kebijakan dengan merancang aturan main dalam formulasi kebijakan publik yang

proposional dan partisipatif, komunikasi politik dengan memperbanyak ruang

interaksi antar pihak dalam hal-hal yang menyangkut kebijakan publik.

Berkaitan dengan kebijakan pelestarian hutan mangrove, menurut

LPP-Mangrove (2000) bahwa berbagai kegiatan kehutanan yang berlaku selama ini

dirasakan kurang menyentuh dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas,

terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar atau dekat hutan.

Bahkan dengan berkembangnya Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kayu

(IUPHHK), IUPHHT sebagian besar dari mata pencaharian masyarakat yang

tinggal di sekitar hutan tersebut secara otomatis menjadi berkurang. Akibatnya

masyarakat dimaksud, menjadi kurang peduli terhadap pengamanan hutan.

Artinya, aspek lingkungan dan keamanan hutan menjadi terganggu, dan