UJI DAYA HASIL TIGA GALUR MUTAN SORGUM [Sorghum

bicolor (L.) Moench] HASIL IRADIASI GAMMA PADA

VARIETAS PAHAT

IANSYAH WIBI SAKSONO

AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Uji Daya Hasil Tiga Galur Mutan Sorgum [Sorghum bicolor (L.) Moench] Hasil Iradiasi Gamma pada Varietas PAHAT adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2014

Iansyah Wibi Saksono

ABSTRAK

IANSYAH WIBI SAKSONO. Uji Daya Hasil Tiga Galur Mutan Sorgum [Sorghum bicolor (L.) Moench] Hasil Iradiasi Gamma pada Varietas PAHAT. Dibimbing oleh DIDY SOPANDIE dan SOERANTO HUMAN.

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keragaan karakter agronomis tiga galur mutan generasi M11 sorgum dan

mengidentifikasi produktivitas biji dan biomassa. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2013 hingga April 2014. Lokasi penelitian terletak di Lapangan Percobaan Kaum Pandak, Balai Penelitian Ternak, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Bahan tanam yang digunakan berupa tiga galur mutan sorgum G5, G6, dan G7 dan tiga kontrol yaitu varietas PAHAT sebagai induk, Kawali sebagai kontrol nasional, dan Mandau sebagai kontrol sorgum manis. Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) dengan galur tanaman sebagai perlakuan utama. Hasil pengujian menunjukkan hanya karakter panjang ruas yang memiliki perbedaan yang nyata untuk karakter agronomi yang diamati. Galur G7 nyata berbeda lebih tinggi dari kontrol induk, yaitu varietas PAHAT dan galur mutan G5, G6, dan G7 nyata berbeda lebih tinggi dari varietas Mandau untuk karakter panjang ruas. Hasil penelitian menunjukkan produktivitas biji dan biomassa galur mutan G5, G6, dan G7 tidak berbeda nyata dengan tiga kontrol yang diuji.

Kata kunci: biomasa, galur mutan, sorgum, pangan

ABSTRACT

IANSYAH WIBI SAKSONO. Testing the Potential Yield of Three Sorghum Mutant Line [Sorghum bicolor (L.) Moench] by The Result of Gamma Irradiation to Sorghum PAHAT Variety. by DIDY SOPANDIE and SOERANTO HUMAN

The objective of this research was to gain an information about the variability of agronomic characters of three mutant sorghum line and to identify the yield and biomass productivity. Location of this research was in Kebun Percobaan Kaum Pandak, Balai Penelitian Ternak, Pasir Jambu village, Sukaraja Subdistric, - Bogor, West Java, in December 2013 to April 2014. The plant material was used is three sorghum mutant line G5, G6, and G7 and three control were PAHAT variety as an original plant, Kawali as a national control, and Mandau as a control of sweet sorghum. This research was arranged in a randomized complete block design with genotype become the main treatment. The result shows that just the length of internode was significantly different for agronomic character. Mutant line G7 was significantly higher than original plant, PAHAT and the mutant line G5, G6, and G7 were significantly higher than Mandau for internode lenght character. The result shows that the yield and biomass productivity mutant line G5, G6, and G7 were not significantly different from three control of sorghum was tested.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Agronomi dan Hortikultura

UJI DAYA HASIL TIGA GALUR MUTAN SORGUM [Sorghum

bicolor ( L.) Moench] HASIL IRADIASI GAMMA PADA

VARIETAS PAHAT

IANSYAH WIBI SAKSONO

A24100029

AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Uji Daya Hasil Tiga Galur Mutan Sorgum [Sorghum bicolor (L.) Moench] Hasil Iradiasi Gamma pada Varietas PAHAT

Nama : Iansyah Wibi Saksono NIM : A24100029

Disetujui oleh

Prof Dr Ir Didy Sopandie MAgr Pembimbing I

Prof Dr Ir Soeranto Human, MSi Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr Ir Agus Purwito MScAgr Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Uji Daya Hasil Tiga Galur Mutan Sorgum [Sorghum bicolor (L.) Moench] Hasil Iradiasi Gamma pada Varietas PAHAT.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, Suprianto dan Sumiati, serta kakak Amri Akbar Wicaksono yang telah memberikan doa dan semangat selama menenpuh pendidikan di IPB.

2. Prof Dr Ir Didy Sopandie, MAgr sebagai dosen pembimbing I dan Prof Dr Ir Soeranto Human, MSi sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi.

3. Prof Dr Ir Sandra A Aziz, MS selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. 4. Puspita Sari yang telah menemani dan memberi dukungan dari jauh. 5. Wilda Kurnia Putri dan Ujang Kurnia sebagai rekan penelitian yang

telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, beserta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

6. Pak Agus dan Pak Yunus selaku pengelola Kebun Percobaan Kaum Pandak yang telah banyak membantu selama proses penelitian.

7. Teman-teman satu perjuangan Samsi, Imam, Ade, Kancil, Putra, yang telah memberikan berbagai cobaan sekaligus memberikan kesenangan selama proses pengerjaan tugas akhir.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Juli 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Hipotesis 2

TINJAUAN PUSTAKA 2

Botani Sorgum [Sorghum bicolor (L.) Moench] 2

Morfologi Sorgum 3

Kandungan Gizi 5

Pemanfaatan Sorgum 5

METODE 6

Bahan dan Alat 6

Lokasi dan Waktu Penelitian 6

Prosedur Pecobaan 6

Analisis Data 7

HASIL DAN PEMBAHASAN 8

Kondisi Umum Penelitian 8

Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Sorgum 10

Keragaan Karakter Agronomi Galur Mutan Sorgum dan Varietas Pembanding

PAHAT, Kawali, dan Mandau 12

Keragaan Komponen Hasil dan Hasil Galur Mutan Sorgum dan Varietas

Pembanding PAHAT, Kawali, dan Mandau 17

Produktivitas biji dan biomasa 19

SIMPULAN DAN SARAN 20

Simpulan 20

Saran 20

DAFTAR PUSTAKA 20

LAMPIRAN 24

DAFTAR TABEL

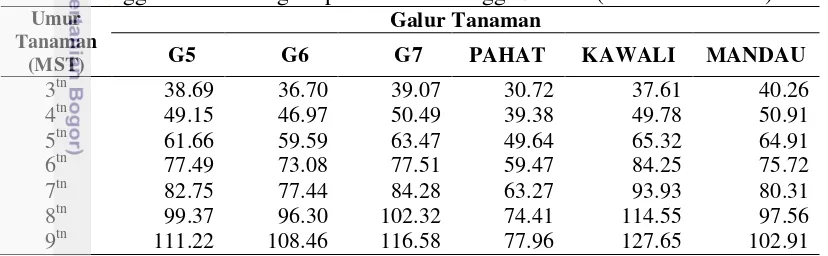

1 Pertumbuhan tinggi tanaman sorgum pada umur 3 hingga 9 MST 10 2 Pertumbuhan jumlah daun tanaman sorgum pada umur 3 hingga 9

MST 11

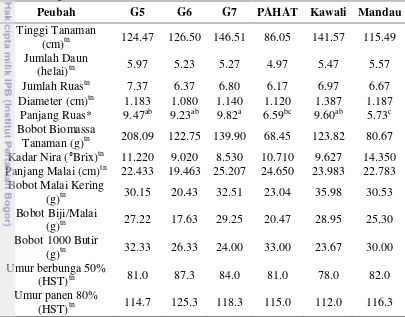

3 Pertumbuhan diameter batang sorgum pada umur 3 hingga 9 MST 12 4 Keragaan karakter agronomi galur mutan sorgum dan varietas

pembanding. 13

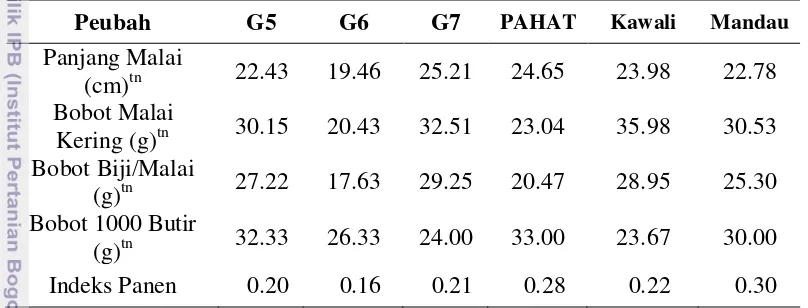

5 Keragaan komponen hasil dan hasil galur-galur mutan sorgum dan

varietas pembanding. 17

6 Produktivitas biji dan biomasa galur-galur mutan sorgum dan varietas

pembanding 19

DAFTAR GAMBAR

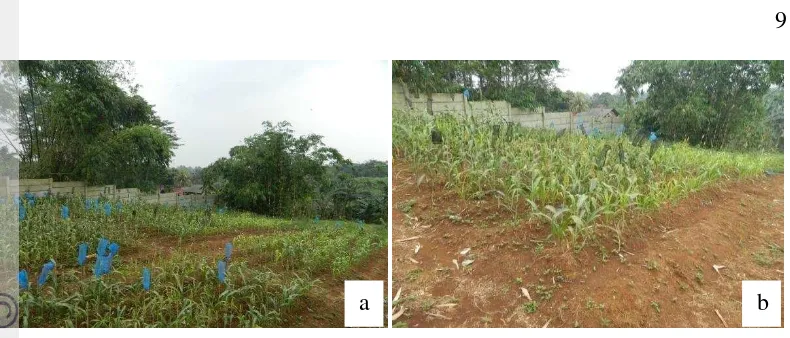

1 Kondisi lahan dan pertanaman sorgum umur 12 MST 9

2 Gejala pertumbuhan abnormal tanaman sorgum 9

DAFTAR LAMPIRAN

1 Deskripsi sorgum varietas Kawali 26

2 Deskripsi sorgum varietas Mandau 27

3 Deskripsi Sorgum Varietas PAHAT 28

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang bahan pangan karbohidrat utamanya adalah beras. Pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri dapat ditempuh melalui produksi domestik dan impor. Namun pemenuhan kebutuhan beras yang mengandalkan impor akan menimbulkan kerentanan terhadap ketahanan pangan nasional. Selain itu pemenuhan kebutuhan beras yang berasal dari produksi dalam negeri juga dikhawatirkan tidak mampu memenuhi permintaan akibat tingkat produktivitas padi yang tidak mengalami kenaikan dan alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan yang lain. Oleh karena itu diperlukan adanya diversifikasi pangan sehingga pangan utama tidak bergantung pada beras.

Sorgum (Sorghum bicolor L.) merupakan tanaman serealia yang potensial untuk dibudidayakan dan dikembangkan di Indonesia. Beberapa kandungan nilai gizi yang dimiliki sorgum melebihi kandungan yang dimiliki oleh beras seperti protein, lemak, kalsium, besi, fosfor, dan vitamin B-1 (Direktorat Gizi 1992). Keunggulan kandungan gizi yang dimiliki oleh sorgum tersebut menjadikan sorgum dapat digunakan sebagai sumber pangan alternatif. Sorgum juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu daya adaptasi agroekologi yang luas, tahan terhadap kekeringan, produksi tinggi, perlu input lebih sedikit serta lebih tahan terhadap hama dan penyakit dibading tanaman pangan lain (BATAN 2010). Kebutuhan air sorgum juga sedikit, sekitar 150-200 mm/musim. Kebutuhan air untuk sorgum ini merupakan setengah dari kebutuhan air jagung, sepertiga kebutuhan air untuk tebu. Sorgum mampu tumbuh dan berkembang pada lahan marjinal dan pada lahan yang miring (Balitsereal 2012).

Pemanfaatan sorgum di beberapa negara yaitu sebagai sumber pangan, pakan, dan bahan baku industri. Sebagai sumber pangan dunia, sorgum menempati peringkat ke-lima setelah gandum, padi, jagung, dan barley. U.S. Grain Council (2005) menyebutkan bahwa sorgum menempati urutan ke-tiga tanaman sereal penting di Amerika Serikat dan urutan ke-lima di dunia. Di Indonesia sendiri, sorgum juga dimanfaatkan sebagai tanaman pangan. Sorgum mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1925 yang dibawa oleh kolonial Belanda, tetapi perkembangannya baru terlihat pada tahun 1970-an. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terjadi krisis pangan khususnya beras pada tahun 1960 sehingga pemerintah pada saat itu mulai serius mengembangkan komoditas sorgum. Namun setelah tahun 1970 kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dan beralih mengonsumsi beras kembali sebagai pangan utama sehingga membuat sorgum sudah tidak dimanfaatkan lagi secara luas.

2

Saat ini sorgum mulai dikembangkan lagi untuk mengatasi masalah ketahanan pangan Indonesia yang bergantung pada beras. Sorgum diharapkan mampu menjadi tanaman pangan sereal alternatif dan digunakan masyarakat secara luas sehingga kebutuhan beras dalam negeri dapat ditekan. Beberapa varietas sorgum yang telah dilepas adalah varietas No. 6C, UPCA S-2, KD4, Keris, UPCA S-1, Badik, Hegari Genjah, Mandau, Sangkur, Kawali, dan Numbu. Sampai saat ini masih terus dilakukan pengembangan sorgum untuk mendapatkan galur-galur yang lebih baik lagi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemuliaan tanaman sorgum dengan teknik mutasi.

Salah satu institusi pemerintah yang melakukan pemuliaan tanaman sorgum dengan teknik mutasi adalah Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PATIR)-Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Program pemuliaan tanaman sorgum di PATIR-BATAN dilakukan secara intensif dimulai pada tahun 2001. Selain untuk pangan, kegiatan penelitian sorgum juga diarahkan untuk mendapatkan sorgum yang memiliki kadar gula batang tinggi dan dapat digunakan sebagai bahan baku bioetanol. Galur mutan harapan yang telah dihasilkan oleh BATAN yaitu Zh-30, yang saat ini telah dilepas oleh Kementrian Pertanian dan diberi nama Varietas PAHAT, diberi perlakuan radiasi sinar gamma dengan dosis 300 Gy. Tujuan dilakukannya perlakuan sinar gamma tersebut adalah untuk mendapatkan tanaman sorgum menjadi lebih unggul dari induknya, yaitu PAHAT. Setelah dilakukan proses seleksi hingga tahap uji daya hasil pendahuluan, telah terpilih 10 galur mutan harapan generasi M11 yaitu G1 hingga G10 dan perlu diuji daya hasilnya

untuk mengetahui potensi dari galur-galur yang diperoleh dan keragaan karakter yang ada pada setiap galur tersebut.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi keragaan karakter agronomis galur-galur mutan generasi M11 sorgum dan mengidentifikasi

galur yang memiliki potensi hasil biji dan biomasa yang lebih baik dari tetuanya.

Hipotesis

1. Terdapat perbedaan karakter agronomis diantara galur-galur mutan sorgum yang diuji.

2. Terdapat beberapa galur mutan generasi M11 yang memiliki karakter

agronomi dan potensi hasil biji dan biomassa yang lebih baik dari tetuanya.

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Sorgum [Sorghum bicolor (L.) Moench]

3 Angiospermae, Kelas Monocotyledonae, Sub-kelas Liliopsida, Ordo Poales, Famili Poaceae atau Graminae, dan Genus Sorghum (Tjitrosoepomo 2000). Tanaman sorgum setidaknya memiliki 30 spesies, namun yang sangat umum dibudidayakan meliputi tiga spesies, yaitu Sorghum helepense (L.) Pers., Sorghum propinquum (Kunth) Hitchc., dan Sorghum bicolor (L.) Moench. (De Wet et al.

1970). Sorghum bicolor (L.) Moench merupakan spesies yang sangat populer dan menjadi tanaman komersial di dunia yang dikembangkan sebagai tanaman pangan, pakan, dan bahan baku berbagai industri (House 1985).

Sorghum bicolor dibagi menjadi lima ras berdasarkan pada tipe spikelet (bentuk bulir), yaitu bicolor, guinea, caudatum, kafir, dan durra. Ras bicolor

memiliki karakteristik bentuk bulir panjang hampir menyerupai bulir padi, guinea

bentuk bulirnya bulat dengan posisi menapak secara dorso-ventral, caudatum

bentuk bulirnya tidak simetris, kafir bentuk bulir mendekati simetris, sedangkan

durra bentuk bulirnya bulat pada bagian atas dengan bagian dasar menyempit (House 1985).

Morfologi Sorgum

Sistem perakaran sorgum terdiri dari akar-akar primer dan sekunder yang panjangnya hampir dua kali panjang akar jagung pada tahap pertumbuhan yang sama (Miller 1916) sehingga merupakan faktor utama penyebab toleransi sorgum terhadap kekeringan (Thomas et al. 1976 dan Peacock 1979). Selain itu sorgum juga memiliki akar udara atau akar tunjang. Akar primer muncul pertama kali pada saat berkecambah, akar sekunder berkembang dari buku pertama, akar ini berkembang menjadi sistem perkaran yang ektensif. Akar udara muncul kemudian pada buku paling rendah dan biasanya akan berkembang banyak jika tanaman tidak adaptif, akar ini tidak efektif dalam menyerap air dan nutrisi (House 1985). Akar primer bersifat sementara, secara cepat akan digantikan oleh akar sekunder, yaitu akar-akar adventif yang lebih permanen (Goldworthy dan Fisher 1992). Menurut Dogget (1970), toleransi sorgum terhadap kekeringan disebabkan karena pada endodermis akar sorgum terdapat endapan silika yang berfungsi mencegah kerusakan akar pada kondisi kekeringan. Sorgum juga efisen dalam penggunaan air karena didukung oleh sistem perakaran sorgum yang halus dan letaknya agak dalam sehingga mampu menyerap air dengan cukup intensif (Rismunandar 1989).

Batang tanaman sorgum tegak, lurus berbentuk silindris, beruas-ruas dan berbuku-buku (Rismunandar 1989). Tanaman sorgum memiliki kurang lebih 7-12 buku dan ruas. Ruas paling panjang dan seragam berada di tengah batang dan ruas paling pendek berada di dasar batang, tetapi ruas terminal yang berada dekat pucuk yang menopang malai hampir selalu merupakan yang terpanjang. Pada setiap buku menopang daun (Bennet et al. 1990). Batangnya padat, walaupun bagian tengah dapat menjadi seperti bunga karang, dengan ruang-ruang dalam empulur (Dogget 1970 dan Hultquist 1973). Bagian empulur ada yang manis atau tawar, berair atau kering (House 1981).

4

kurang 10-15 cm (House 1985). Jumlah daun bervariasi antara 13-40 helai tergantung varietas (Martin 1970).

Daun sangat penting sebagai organ fotosintesis yang merupakan produsen utama fotosintat sehingga dapat dijadikan sebagai indikator pertumbuhan terutama untuk menjelaskan proses pembentukan biomassa (Sitompul dan Guritno 1995). Hasil penelitian Bullard dan York (1985) menunjukkan bahwa banyaknya daun tanaman sorgum berkorelasi tinggi dengan panjang periode vegetatif yang dibuktikan oleh setiap penambahan satu helai daun memerlukan waktu sekitar 3-4 hari. Freeman (1970) menyebutkan bahwa tanaman sorgum juga mempunyai daun bendera (leaf blades) yang muncul paling akhir, yaitu bersamaan dengan inisiasi malai. Daun bendera muda bentuknya kaku dan tegak dan sangat penting artinya sebagai pintu transportasi fotosintat.

Bentuk malai sorgum bervariasi dari yang kompak sampai terbuka dengan panjang malai berkisar 4-25 cm (House 1985). Malai terdiri atas banyak spikelet, spikelet biasanya tumbuh sepasang, masing-masing tumbuh menjadi sesil dan pedicle spikelet. Sesil spikelet mempunyai bunga lengkap disebut juga spikelet fertil yang merupakan bunga sorgum, dan yang satunya lagi disebut pedicle spikelet yang biasanya steril (Poehlman 1979). Sorgum biasanya berbunga pada umur 55 hari dari berkecambah (House 1985). Proses pembungaan pada sorgum diawali dengan penampakan malai sebagai suatu gembungan dalam pelepah daun bendera (tahap bunting) yang berlangsung kira-kira 6-10 hari sebelum pembungaan. Ukuran malai ditentukan oleh jumlah spikelet fertil yang sangat dipengaruhi oleh ukuran tanaman dan laju penimbunaan bahan kering selama tahapan pembentukan malai (Goldworthy dan Fisher 1992).

Sorgum termasuk tanaman menyerbuk sendiri (self pollination), dimana pada setiap malai terdapat bunga jantan dan bunga betina yang letaknya terpisah. Proses penyerbukan dan fertilisasi terjadi apabila glume atau sekam dari masing-masing bunga membuka. Karena proses membukanya glume antara bunga jantan dan bunga betina tidak selalu bersamaan, maka pollen dapat viable untuk jangka waktu 10-15 hari (House 1985).

Pembungaan terjadi mulai pada pucuk malai kemudian bagian bawah malai. Proses mekarnya bunga dalam satu malai memerlukan waktu enam sampai sembilan hari. Umur berbunga yang cepat dipengaruhi oleh photoperiode yang singkat dan temperatur yang tinggi (Poehlman dan Sleper 1996).

Biji sorgum tertutup oleh sekam, presentase penutupan biji sorgum oleh sekam bervariasi yaitu 25% biji sorgum tertutup oleh sekam, 50% biji sorgum tertutup oleh sekam, 75% biji sorgum tertutup oleh sekam, biji tertutup sempurna oleh sekam, dan sekam lebih panjang daripada biji. Warna sekam pada saat masak bervariasi di antaranya putih, kuning/coklat muda, coklat, merah, ungu, hitam, abu-abu. Warna biji sorgum bervariasi putih, kuning, merah, coklat dan kuning tua (IBPGR dan ICRISAT 1993). Biji sorgum membutuhkan waktu 30 hari untuk mencapai bobot kering maksimum (masak fisiologi) (House 1985).

5 berbeda-beda coklat, merah dan coklat keungu-unguan (Goldworthy dan Fisher 1992). Zat tanin terdapat pada testa yang berwarna coklat dan bagian perikap. Mesokarp merupakan jaringan kedua setelah epikarp, jaringan ini mengandung butiran-butiran tepung. Endosperma merupakan jaringan cadangan makanan. Sel aleuron pada endosperma berperan penting dalam proses autolisis dan mobilisasi komponen pada bagian kernel selama berkecambah (Rooney dan Sullins 1977).

Kandungan Gizi

Pati merupakan bentuk simpanan karbohidrat utama di dalam sorgum yang terdiri atas amilosa (20 - 30%) yaitu polimer glukosa rantai lurus (tanpa cabang) dan amilopektin (70 - 80%), yaitu polimer glukosa yang memiliki cabang, kadar ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Kandungan karbohidrat dalam 100 g sorgum sekitar 70.7 g lebih rendah dibandingkan beras dan jagung yang mencapai 76 g dan 73 g per 100 g. Protein merupakan komponen ke-dua terbesar pada sorgum sekitar 10.4 g per 100 g lebih tinggi dibandingkan beras dan jagung masing-masing 7.9 g dan 9.2 g per 100 g. Kandungan zat besi sorgum paling tinggi dibandingkan serealia lain sebesar 5.4 mg per 100 g sedangkan beras dan jagung masing-masing 1.8 mg dan 2.7 mg sehingga sorgum sangat cocok dikonsumsi oleh penderita anemia gizi besi yang merupakan salah satu defisiensi zat gizi (Susila 2005).

Pemanfaatan Sorgum

Tanaman sorgum dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas, gula, nira, alkohol, monosodium glutamate, bahan baku pakan ternak dan bahan baku etanol (DEPTAN 2011). Pemanfaatan yang paling utama adalah sebagai bahan pangan, pakan, dan industri.

Pemanfaatan sorgum sebagai bahan pangan sampai saat ini masih rendah. Hal ini disebabkan adanya kandungan tanin yang tinggi pada sorgum yaitu sekitar 0.4% - 3.6% sehingga hasil olahannya kurang enak (Sirappa 2003). Kandungan tanin menyebabkan rasa sepat ketika dimakan. Namun kandungan tanin yang tinggi juga memberikan keuntungan secara teknik budidaya karena dapat mencegah malai dimakan oleh burung dan dapat mencegah serangan jamur dan bakteri sehingga mencegah pembusukan (Noville 1977; Lemmens dan Soetjipto 1992).

Selain sumber diversifikasi pangan, biji dan limbah sorgum juga banyak digunakan sebagai pakan ternak. Penggunaan biji sorgum dalam ransum pakan ternak bersifat suplemen (subtitusi) terhadap jagung, karena nilai nutrisinya tidak berbeda dengan jagung. Tanaman sorgum juga memiliki kelebihan dapat dipanen 2-3 kali dalam sekali tanam. Menurut Sirappa (2003), sorgum merupakan tanaman penghasil pakan hijauan sekitar 15-20 ton/ha/th dan pada kondisi optimum dapat mencapai 30-45 ton/ha/th dalam bentuk bahan segar.

6

Serikat, Uni Eropa, Brazil, Afrika, dan Cina memberikan perhatian yang tinggi dan telah mengembangkannya dalam skala industri (Grassi 2001).

METODE

Bahan dan Alat

Bahan tanam yang digunakan adalah tiga galur mutan sorgum G5, G6, dan G7, serta tiga varietas sorgum untuk tanaman kontrol yaitu sorgum varietas PAHAT, Kawali, dan Mandau. Galur mutan merupakan hasil perlakuan benih sorgum varietas PAHAT yang diradiasi sinar gamma bersumber Cobalt-60 dengan dosis 300 Gy dan laju dosis pada saat radiasi 725 Gy/jam. Pupuk yang digunakan adalah urea (45% N), SP-36 (36% P2O5), dan KCl (50% K2O), dengan

dosis masing-masing 150 kg ha-1, 100 kg ha-1, dan 90 kg ha-1. Pengendalian hama dan penyakit digunakan pestisida Furadan 3G. Alat yang digunakan berupa peralatan budidaya tanaman, timbangan analitik, label, tali, jangka sorong, meteran, sungkup, gunting pangkas, dan refraktometer. Refraktometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kadar/konsentrasi bahan terlarut berdasarkan indeks biasnya. Dalam penelitian ini refraktometer digunakan untuk mengukur kadar/konsentrasi bahan terlarut yaitu gula pada batang sorgum.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lapangan Percobaan Kaum Pandak, Balai Penelitian Ternak, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada bulan Desember hingga April 2014.

Prosedur Pecobaan

Setiap satuan percobaan memiliki ukuran 4 m x 5 m. Jarak tanam yang digunakan adalah 70 cm x 15 cm. Pembuatan lubang tanam secara tugal dengan 3-5 benih/lubang tanam. Tiap lubang tanam juga diberikan karbofuran 3G sebanyak 3-5 butir/lubang. Satu minggu setelah tanam, dilakukan penyulaman. Penjarangan dilakukan saat tanaman berumur 3 minggu setelah tanam, disisakan satu tanaman setiap lubang.

7 Pemeliharaan tanaman meliputi pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian gulma dilakukan secara manual dengan cangkul dan kored pada umur 14 HST. Pengendalian gulma kedua dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembumbunan pada umur 45 HST. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan apabila intensitas serangan pada pertanaman cukup tinggi. Pengendalian preventif dilakukan dengan pemberian furadan 3G pada saat tanam.

Pemanenan dilakukan pada saat tanaman berumur 100-105 hari atau 80% tanaman dalam petak telah masak. Pemanenan berdasarkan kriteria panen yaitu biji telah masak optimal yang dapat diketahui dengan cara digigit, apabila terasa keras dan terasa tepungnya, maka sorgum dianggap telah cukup tua.

Pengamatan dilakukan terhadap sepuluh tanaman contoh tiap satuan percobaan. Tanaman contoh ditentukan dengan metode acak sederhana, tanaman pinggir tidak diambil sebagai tanaman contoh. Peubah yang diamati meliputi : 1. Tinggi tanaman, diukur dari permukaan tanah hingga ujung malai utama. 2. Diameter batang, diukur menggunakan jangka sorong pada ruas kedua. 3. Jumlah daun

4. Jumlah ruas, diukur dari ruas pertama dekat dengan permukaan tanah hingga ruas terakhir.

5. Panjang ruas batang kedua, diukur jarak antara dua buku dengan menggunakan mistar.

6. Umur berbunga dari masing-masing plot, ditentukan pada saat tanaman telah berbunga 50% dalam satu plot.

7. Umur panen dari masing-masing plot, ditentukan pada saat tanaman telah masak 80% dalam satu plot.

8. Bobot biomasa, diukur dengan menimbang brangkasan 10 tanaman contoh. 9. Kadar nira, diukur dengan refraktometer, pengukuran dengan cara mengambil

perasan batang sorgum.

10. Panjang malai, diukur dari leher malai hingga ujung malai dengan menggunakan mistar.

11. Bobot malai kering, diukur setelah malai dijemur selama 3 hari.

12. Bobot biji/malai, diukur dengan menimbang seluruh biji dalam satu malai setelah biji dirontokkan.

13. Indeks panen, diukur dengan membagi bobot biji/malai dengan bobot biomasa tanaman.

14. Bobot 1000 biji, diukur bobot 1000 biji setelah biji dikeringkan.

Analisis Data

Terdapat 3 perlakuan galur sorgum yang akan diberikan, yaitu G5, G6, dan G7. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Kelompok Lengkap Teracak dengan satu faktor yaitu galur sorgum dengan tiga ulangan. Model linier aditifnya adalah :

Yij = μ + τi + βj + εij ( i=1, 2, 3, 4, 5, 6 dan j= 1, 2, 3 )

Keterangan :

Yij = Pengamatan pada perlakuan galur sorgum ke-i dan kelompok

8

μ = Rataan umum

τi = Pengaruh perlakuan galur sorgum ke-i

βj = Pengaruh kelompok ke-j

εij = Pengaruh galat perlakuan terhadap galur sorgum ke-i dan ke-

lompok ke-j

Data diolah dengan menggunakan uji-F. Uji lanjut setelah analisis ragam menggunakan uji DMRT pada taraf α = 5 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Penelitian

9

Gambar 1 Kondisi lahan dan pertanaman sorgum umur 12 MST (a) kondisi lahan percobaan yang miring, (b) kondisi pertanaman sorgum pada umur 12 MST

Periode awal pertumbuhan, yaitu pada saat fase perkecambahan, semua galur dan kontrol yang ditanam mampu berkecambah dan tidak ada galur maupun kontrol yang gagal berkecambah. Memasuki fase vegetatif hingga generatif tanaman menunjukkan adanya gangguan yang menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat. Gangguan tersebut terutama disebabkan oleh adanya defisiensi hara karena kondisi lahan yang tidak rata. Tanaman yang mengalami defisiensi hara menunjukkan gejala klorosis, yaitu daun yang berwarna kuning (Gambar 2.a) serta tanaman kerdil (Gambar 2.b). Serangan hama burung terjadi pada saat tanaman memasuki fase pengisian biji. Hanya sorgum varietas Mandau saja yang tidak terkena serangan burung, hal ini diduga karena kandungan biji pada sorgum Varietas Mandau banyak mengandung tanin yang dicirikan oleh warna biji yang berwarna coklat. Kandungan tanin pada biji menyebabkan rasa sepat dan pahit sehingga burung tidak suka.

Gambar 2 Gejala pertumbuhan abnormal tanaman sorgum (a) Tanaman mengalami klorosis, (b) tanaman menunjukkan gejala kerdil pada umur 12 MST

b a

10

Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Sorgum

Pertumbuhan tanaman ditunjukkan oleh pertambahan ukuran dan berat kering yang tidak dapat balik. Pertambahan ukuran dan berat kering dari suatu organisme mencerminkan bertambahnya protoplasma, yang mungkin terjadi karena baik ukuran sel maupun jumlahnya bertambah. Fase pertumbuhan vegetatif tanaman terutama terjadi pada perkembangan akar, daun, dan batang (Harjadi 1979). Pengukuran laju pertumbuhan sorgum pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati pertambahan tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah daun. Pengukuran laju pertumbuhan dilakukan pada saat tanaman berumur 3 hingga 9 MST.

Tinggi tanaman

Pertumbuhan tinggi tanaman sorgum dapat dilihat pada Tabel 1. Pertumbuhan tinggi tanaman galur G5, G6, dan G7 lebih baik dibandingkan dengan induknya, yaitu varietas PAHAT, lebih rendah dibandingkan dengan varietas Kawali, dan pertumbuhan hampir sama jika dibandingkan dengan varietas Mandau. Namun menurut uji F perbedaan pertumbuhan tinggi tanaman tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang nyata.

Tabel 1 Tinggi tanaman sorgum pada umur 3 hingga 9 MST (satuan dalam cm) Umur

**= berbeda nyata pada taraf α=1%, *= berbeda nyata pada taraf α=5%, tn= tidak

berbeda nyata

11 dengan varietas Kawali namun berbeda nyata dengan varietas PAHAT dan Mandau.

Pertambahan jumlah daun pada galur G5 setiap minggunya secara berturut-turut yaitu sebanyak 0.8, 0.06, 0.57, 0.2, 0.9, dan 1 helai; galur G6 sebanyak 0.6, 0.44, 0.4, 0, 0.73, dan 0.77 helai; galur G7 sebanyak 0.5, 0.5, 0.2, 0.13, 0.8, dan 1.4 helai; varietas PAHAT sebanyak 0.2, 0.27, 0.37, 0.2, 0.46, dan 1.57 helai; varietas Kawali sebanyak 0.73, 0.53, 0.57, 0.43, 0.87, dan 0.43 helai; varietas Mandau sebanyak 0.5, 0.53, 0, 0.34, 1, dan 0.76 helai.

Apabila dilihat dari rata-rata pertambahan jumlah daun setiap minggunya dapat dilihat bahwa pertambahan jumlah daun tidak lebih dari 2 helai setiap minggu. Padahal menurut hasil penelitian Bullard dan York (1985) menyebutkan bahwa setiap penambahan 1 helai daun memerlukan waktu sekitar 3-4 hari. Hal ini disebabkan karena beberapa daun yang telah tumbuh telah kering dan beberapa ada yang patah, selain itu kondisi lahan yang tidak rata menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat karena kondisi top soil tanah yang terkikis serta pupuk yang diberikan banyak yang terbawa air hujan melalui run off sehingga tanaman kekurangan hara.

Galur G5 memiliki rata-rata jumlah daun terbanyak pada saat tanaman memasuki fase vegetatif akhir yaitu saat berumur 9 MST yaitu sebanyak 7.20 helai, diikuti oleh varietas Kawali sebanyak 6.73 helai, Galur G7 sebanyak 6.7 helai, varietas PAHAT sebanyak 6.20 helai, varietas Mandau 6.23 helai, dan yang terendah dimiliki oleh galur G6 yaitu 5.87 helai.

Tabel 2 Jumlah daun tanaman sorgum pada umur 3 hingga 9 MST Umur

**= berbeda nyata pada taraf α=1%, *= berbeda nyata pada taraf α=5%, tn= tidak

berbeda nyata

Daun sangat penting sebagai organ fotosintesis yang merupakan produsen utama fotosintat sehingga dapat dijadikan sebagai indikator pertumbuhan terutama untuk menjelaskan proses pembentukan biomassa (Sitompul dan Guritno 1995).

Diameter batang

12

Pertumbuhan diameter batang secara berturut-turut dari umur 3 hingga 9 MST untuk galur G5 adalah 0.083, 0.120, 0.177, 0.110, 0.176, dan 0.0.037 cm. Galur G6 pertumbuhan diameter batangnya secara berturut-turut adalah 0.084, 0.126, 0.140, 0.084, 0.200, dan 0.003 cm. Galur G7 pertumbuhan diameter batangnya secara berturut-turut adalah 0.080, 0.120, 0.130, 0.130, 0.196, dan 0.010 cm. Varietas PAHAT pertumbuhan diameter batangnya secara berturut-turut adalah 0.050, 0.110, 0.110, 0.093, 0.250, dan 0.047 cm. Varietas Kawali pertumbuhan diameter batangnya secara berturut-turut adalah 0.093, 0.174, 0.193, 0.177, 0.206, dan 0.054 cm. Varietas Mandau pertumbuhan diameter batangnya secara berturut-turut adalah 0.077, 0.123, 0.120, 0.100, 0.277, dan 0.037 cm. Apabila dilihat dari pertambahan diameter batang setiap minggunya, pertambahan diameter paling tinggi terdapat pada 7 MST ke 8 MST.

Tabel 3 Diameter batang sorgum pada umur 3 MST hingga 9 MST (satuan dalam cm)

**= berbeda nyata pada taraf α=1%, *= berbeda nyata pada taraf α=5%, tn= tidak berbeda nyata

Batang merupakan organ tanaman yang dapat melakukan fotosintesis dan dapat berfungsi sebagai tempat akumulasi cadangan makanan (Brown 1988). Pengukuran diameter batang sorgum bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan tanaman sorgum sebagai hasi dari akumulasi fotosintat pada batang. Pengukuran pertumbuhan diameter batang diamati pada saat tanaman berumur 3 hingga 9 MST. Diameter batang diukur pada ruas ke-dua.

Keragaan Karakter Agronomi Galur Mutan Sorgum dan Varietas Pembanding PAHAT, Kawali, dan Mandau

13 Kadar nira diukur dengan cara mengambil beberapa tetes perasan batang sorgum dan kemudian diukur kadar gulanya menggunakan refraktometer. Umur berbunga 50% ditentukan pada saat tanaman telah berbunga 50% dalam satu petak. Umur panen 80% ditentukan pada saat tanaman telah masak 80% dalam satu petak.

Hasil analisis ragam yang ditunjukkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa semua karakter agronomi yang diuji tidak berbeda nyata menurut uji F kecuali karakter panjang ruas.

Tabel 4 Keragaan karakter agronomi galur mutan sorgum dan varietas pemban- ding.

Peubah G5 G6 G7 PAHAT Kawali Mandau

Tinggi Tanaman

(cm)tn 124.47 126.50 146.51 86.05 141.57 115.49 Jumlah Daun

(helai)tn 5.97 5.23 5.27 4.97 5.47 5.57

Jumlah Ruastn 7.37 6.37 6.80 6.17 6.97 6.67

Diameter (cm)tn 1.183 1.080 1.140 1.120 1.387 1.187 Panjang Ruas* 9.47ab 9.23ab 9.82a 6.59bc 9.60ab 5.73c Bobot Biomassa

Tanaman (g)tn 208.09 122.75 139.90 68.45 123.82 80.67 Kadar Nira (°Brix)tn 11.220 9.020 8.530 10.710 9.627 14.350 Panjang Malai (cm)tn 22.433 19.463 25.207 24.650 23.983 22.783

Bobot Malai Kering

(g)tn 30.15 20.43 32.51 23.04 35.98 30.53

Bobot Biji/Malai

(g)tn 27.22 17.63 29.25 20.47 28.95 25.30

Bobot 1000 Butir

(g)tn 32.33 26.33 24.00 33.00 23.67 30.00

Umur berbunga 50%

(HST)tn 81.0 87.3 84.0 81.0 78.0 82.0

Umur panen 80%

(HST)tn 114.7 125.3 118.3 115.0 112.0 116.3 **= berbeda nyata pada taraf α=1%, *= berbeda nyata pada taraf α=5%, tn= tidak berbeda nyata; Angka yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5% dalam baris yang sama.

Tinggi tanaman

Karakter tinggi tanaman sangat penting dalam karakterisasi untuk pembentukan suatu varietas dalam program pemuliaan tanaman dan karakter tersebut mudah diturunkan, dapat dengan mudah dilihat oleh mata, dan dapat terekspresi pada seluruh lingkungan (KNPN 2004).

14

Sorgum varietas PAHAT dan Mandau yang digunakan pada percobaan ini memiliki tinggi tanaman lebih rendah daripada deskripsi varietasnya, sedangkan untuk Kawali lebih tinggi dari deskripsi varietasnya.

Tinggi tanaman yang dikehendaki pada penelitian ini adalah tanaman yang tidak terlalu tinggi. Ciri varietas unggul dalam pemuliaan tanaman sorgum bukanlah tanaman yang tinggi melainkan tanaman yang memiliki tinggi tanaman berkisar 100-140 cm (Roesmarkan et al 1985). Tanaman yang terlalu tinggi juga berpotensi mengalami rebah karena angin.

Jumlah daun

Daun merupakan organ tanaman yang dapat melakukan fotosintesis yang kemudian akan menghasilkan fotosintat sebagai sumber energi (Wahid et al. 1996). Hasil analisis ragam untuk karakter jumlah daun tidak berbeda nyata diantara galur-galur yang diuji. Jumlah daun untuk galur G5, G6, dan G7 masing-masing sebanyak 5.97, 5.23, dan 5.27 helai, sedangkan varietas pembanding yaitu PAHAT, Kawali, dan Mandau masing-masing jumlah daunnya sebanyak 4.97, 5.47, dan 5.57 helai (Tabel 4). Berdasarkan deskripsi varietasnya, sorgum varietas PAHAT, Kawali dan Mandau jumlah daunnya sebanyak 10 helai, 13 helai dan 10-12 helai (Lampiran 1,2, dan 3). Gardner et al. (1991) menyebutkan bahwa jumlah daun sorgum berkisar antara 7-14 helai.

Jumlah daun yang sedikit diantara galur-galur sorgum yang diuji diduga diakibatkan oleh adanya cekaman abiotik berupa lahan yang tidak rata dan bersifat masam. Lahan yang kondisinya tidak rata rentan mengalami erosi yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas tanah dan tanah akan kehilangan unsur hara yang diperlukan tanaman sehingga berpengaruh terhadap kualitas tanaman. Perkembangan daun yang sempurna dan normal dipengaruhi oleh faktor lingkungan meliputi temperatur, suplai air, kandungan mineral, dan cahaya (Nelson dan Larson 1988).

Jumlah ruas

Tabel 4 menunjukkan bahwa galur mutan sorgum tidak berpengaruh nyata terhadap keragaan jumlah ruas. Jumlah ruas untuk galur G5, G6, dan G7 masing-masing sebanyak 7.37, 6.37, dan 6.80 buah, tidak lebih baik dari pembanding induk yaitu PAHAT, pembanding kontrol nasional Kawali, dan kontrol sorgum manis Mandau yang masing-masing jumlah ruasnya sebanyak 6.17, 6.97, dan 6.67 buah. Karakter jumlah ruas berhubungan dengan banyaknya buku yang menyusun pada batang, semakin banyak ruas akan semakin banyak pula buku pada batangnya sehingga akan berpengaruh terhadap produksi niranya. Ruas pada batang tanaman sorgum merupakan sumber nira yang dapat dijadikan sebagai bahan baku bioetanol sehingga pengukuran jumlah ruas menjadi penting.

Diameter batang

15 Batang merupakan organ tanaman tempat berlangsungnya fotosintesis dan akumulasi cadangan makanan (Brown, 1988). Diameter batang dapat mengindikasikan besar kecilnya akumulasi hasil fotosintesis sebagai cadangan makanan dalam pembentukan biji, diameter batang besar menunjukkan akumulasi hasil fotosintesis yang besar, begitu juga sebaliknya (Goldsworthy and Fisher, 1992).

Panjang ruas

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa karakter panjang ruas berbeda nyata pada taraf α=5%. Galur G7 nyata berbeda lebih tinggi dibandingkan dengan induknya, yaitu varietas PAHAT. Panjang ruas untuk galur G7 sebesar 9.82 cm, sedangkan varietas PAHAT panjang ruasnya sebesar 6.7 cm (Tabel 4). Rata-rata panjang ruas untuk galur G5 dan G6 sebesar 9.467 dan 9.230 cm, tidak berbeda nyata dengan varietas PAHAT. Galur G5, G6, dan G7 juga tidak berbeda nyata dengan varietas Kawali yang rata-rata panjang ruasnya sebesar 9.6 cm, namun tiga galur tersebut nyata berbeda lebih tinggi apabila dibandingkan dengan varietas Mandau yang rata-rata panjang ruasnya sebesar 5.733 cm. Panjang ruas juga merupakan faktor penting tanaman sorgum dalam menghasilkan nira pada batangnya, semakin tinggi panjang ruas, semakin tinggi ruang untuk akumulasi nira sehingga semakin tinggi pula produksi nira yang dihasilkan.

Bobot biomasa tanaman

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa karakter bobot biomasa diantara galur-galur yang diuji tidak berbeda nyata. Bobot biomassa untuk galur G5, G6, dan G7 masing-masing sebesar 208.09, 122.75, dan 139.90 g, tidak lebih baik dari tiga varietas pembanding yaitu PAHAT, Kawali, dan Mandau yang bobot biomasanya masing-masing sebesar 68.45, 123.82, dan 80.67 g. Bobot biomasa yang rendah diduga diakibatkan oleh adanya cekaman abiotik berupa lahan yang tidak rata dan sifat tanah yang diduga bersifat masam sehingga pertumbuhan sorgum menjadi terhambat dan kerdil sehingga menghasilkan bobot biomasa yang rendah.

Bobot biomasa merupakan karakter yang mencerminkan akumulasi pertumbuhan pada tanaman. Tanaman yang mampu mengkonversi energi sinar matahari dan mengakumulasikan produk fotosintesis dengan cepat akan ditandai dengan bobot biomassa tinggi, sehingga sering digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan tanaman (Sitompul dan Guritno 1995). Bobot biomasa pada penelitian ini diperoleh dengan menimbang bobot segar seluruh bagian tanaman kecuali akar.

Kadar nira

16

batang sorgum manis bervariasi dan tergantung pada varietas, umur panen, dan posisi buku atau internode (Perkins 2006).

Galur mutan G5 berpotensi untuk dikembangkan sebagai sorgum dengan hasil bioetanol yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari karakter kadar gula nira yang tidak berbeda nyata dengan sorgum varietas Mandau yang merupakan kontrol sorgum manis. Selain itu karakter bobot biomasa tinggi yang dimiliki oleh galur mutan G5 juga merupakan keunggulan yang penting yang perlu dilihat dalam menghasilkan produksi nira yang tinggi. Semakin tinggi bobot biomasa yang dimiliki oleh tanaman maka akan semakin tinggi pula bobot batang yang dihasilkan oleh tanaman tersebut, sehingga produksi nira akan semakin tinggi pula karena sumber nira yang dihasilkan oleh sorgum berasal dari batangnya.

Umur berbunga

Umur berbunga ditentukan ketika 50% populasi tanaman dalam satu petak telah berbunga. Berdasarkan uji F, karakter umur berbunga 50% tidak menunjukkan perbedaan yang nyata diantara galur-galur yang diuji (Tabel 4). Umur berbunga 50% galur mutan yang diuji berkisar antara 81.0-87.3 HST, sedangkan pembanding induk, Kawali, dan Mandau umur berbunganya masing-masing 81.0, 78.0, dan 82.0 HST.

Umur berbunga 50% untuk varietas PAHAT, Kawali dan Mandau lebih lama jika dibandingkan dengan deskripsi varietasnya. Berdasarkan deskripsi varietasnya, umur berbunga 50% untuk varietas PAHAT, Kawali dan Mandau masing-masing 58-71, 70, dan 65 HST (Lampiran 1, 2, dan 3). Flores et al. (1991) menyatakan bahwa sorgum yang mengalami cekaman abiotik berupa kandungan Al tinggi pada tanah mengalami penundaan waktu berbunga.

Berdasarkan Laporan Akhir Tahunan Pelestarian Plasma Nutfah Tanaman Pangan 1999/2000 dalam Yusro (2001) umur berbunga dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu umur berbunga berumur sedang (61-70 HST), berumur dalam (71-80 HST), dan sangat dalam (> 85 HST). Berdasarkan klasifikasi tersebut, semua galur mutan yang diuji termasuk tanaman yang berumur sangat dalam.

Umur panen

Karakter umur panen ditentukan pada saat tanaman telah masak 80% dalam satu plot. Hasil analisis ragam menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata diantara galur-galur yang diuji untuk karakter umur panen. Umur panen galur G5, G6, dan G7 masing-masing sebesar 114.7, 125.7, dan 118.3 HST dan untuk varietas PAHAT, Kawali, dan Mandau umur panennya masing-masing 115, 112, 116.3 (Tabel 4).

Umur panen 80% untuk varietas PAHAT, Kawali dan Mandau lebih lama jika dibandingkan dengan deskripsi varietasnya. Berdasarkan deskripsi varietasnya, umur panen 80% untuk varietas PAHAT, Kawali dan Mandau masing-masing 88-101, 100-110, dan 91 HST (Lampiran 1, 2, dan 3). Flores et al. (1991) menyatakan bahwa sorgum yang mengalami cekaman abiotik berupa kandungan Al tinggi pada tanah mengalami penundaan waktu berbunga. Penundaan waktu berbunga ini juga akan berpengaruh terhadap penundaan waktu panen.

17 menjadi 3, yaitu umur panen sedang (91-100 HST), berumur dalam (101-110 HST), dan sangat dalam (> 110 HST). Berdasarkan klasifikasi tersebut semua galur dan kontrol yang diuji memiliki umur panen sangat dalam (Tabel 4).

Keragaan Komponen Hasil dan Hasil Galur Mutan Sorgum dan Varietas Pembanding PAHAT, Kawali, dan Mandau

Komponen hasil dan hasil yang diamati yaitu panjang malai, bobot malai kering, bobot 1000 biji, bobot biji/malai, dan indeks panen. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata untuk semua karakter komponen hasil dan hasil yang diamati.

Tabel 5 Keragaan komponen hasil dan hasil galur-galur mutan sorgum dan varietas pembanding.

Peubah G5 G6 G7 PAHAT Kawali Mandau

Panjang Malai

(cm)tn 22.43 19.46 25.21 24.65 23.98 22.78

Bobot Malai

Kering (g)tn 30.15 20.43 32.51 23.04 35.98 30.53 Bobot Biji/Malai

(g)tn 27.22 17.63 29.25 20.47 28.95 25.30

Bobot 1000 Butir

(g)tn 32.33 26.33 24.00 33.00 23.67 30.00

Indeks Panen 0.20 0.16 0.21 0.28 0.22 0.30 **= berbeda nyata pada taraf α=1%, *= berbeda nyata pada taraf α=5%, tn= tidak berbeda nyata; Angka yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5% dalam baris yang sama.

Panjang malai

Hasil analisis ragam menunjukan tidak ada perbedaan yang nyata diantara galur-galur yang diuji untuk karakter panjang malai. Panjang malai untuk galur G5, G6, dan G7 masing-masing sebesar 22.43, 19.46, dan 25.21 cm sedangkan untuk varietas PAHAT, Kawali, dan Mandau masing-masing sebesar 24.65, 23.98, dan 22.78 cm (Tabel 5).

Karakter panjang malai dari tiga galur mutan yang diuji tidak berbeda nyata dengan varietas Kawali yang merupakan kontrol sorgum nasional dengan hasil biji yang tinggi, sehingga galur-galur mutan tersebut berpotensi untuk dikembangkan sebagai galur sorgum yang memiliki produktivitas tinggi. Karakter panjang malai sorgum varietas PAHAT dan Kawali yang didapat pada penelitian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan deskripsi varietasnya yaitu masing-masing sebesar 28-29 dan 30.41-34.32 cm (Lampiran 1 dan 3). Sedangkan untuk varietas Mandau karakter panjang malainya hampir sama dengan deskripsi varietasnya yaitu sebesar 23 cm (Lampiran 2).

18

Bobot malai kering

Bobot malai kering diukur pada saat malai telah dijemur selama tiga hari. Berdasarkan hasil analisis ragam, tidak ada perbedaan yang nyata diantara galur-galur yang diuji untuk karakter bobot malai kering. Bobot malai kering galur-galur G5, G6, dan G7 masing-masing sebesar 30.15, 20.43, dan 32.51 g, sedangkan untuk kontrol sorgum varietas PAHAT, Kawali, dan Mandau masing-masing sebesar 23.04, 35.98, dan 30.53 g (Tabel 5).

Bobot 1000 biji

Bobot 1000 biji dapat menggambarkan ukuran besar kecilnya biji. Biji yang berukuran besar ditunjukkan oleh bobot 1000 biji yang berat. Hasil analisis ragam menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata diantara galur-galur yang diuji untuk karakter bobot 1000 biji. Galur G5, G6, dan G7 bobot 1000 biji masing-masing sebesar 32.33, 26.33, dan 24.00 g, sedangkan untuk kontrol pembanding varietas PAHAT, Kawali, dan Mandau masing-masing sebesar 33.00, 23.67, dan 30.00 g.

Berdasarkan deskripsi varietasnya, bobot 1000 biji untuk varietas PAHAT, Kawali dan Mandau masing-masing sebesar 27.19-28.83, 30 dan 25-30 g (Lampiran 1, 2, dan 3). Karakter Bobot 1000 biji untuk varietas Kawali hasil pengamatan di lapang lebih rendah dibandingkan dengan deskripsi varietasnya. Hal ini disebabkan oleh adanya serangan ulat pada malai. Serangan ulat ini menyebabkan bentuk biji tidak sempurna sehingga mempengaruhi terhadap bobot biji. Karakter bobot 1000 biji untuk varietas Mandau sama dengan deskripsi varietasnya, sedangkan untuk varietas PAHAT karakter bobot 1000 biji yang didapat pada penelitian lebih besar dibandingkan dengan deskripsi varietasnya.

Bobot biji/malai

Bobot biji/malai merupakan hasil tiap individu tanaman dan merupakan karakter yang sangat penting karena sangat menentukan hasil biji per satuan luas (Sungkono 2010). Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata diantara galur-galur yang diuji untuk karakter bobot biji/malai. Galur G5, G6, dan G7 bobot biji/malainya masing-masing sebesar 27.22, 17.63, dan 29.25 g, sedangkan untuk varietas pembanding PAHAT, Kawali, dan Mandau masing-masing sebesar 20.47, 28.95, dan 25.30 g (Tabel 5).

Berdasarkan penelitian Sungkono (2010), hasil bobot biji/malai untuk varietas Kawali dan Mandau masing-masing sebesar 64.45 dan 56.81 g, jauh lebih tinggi daripada bobot biji/malai yang didapatkan pada penelitian ini yang hanya 28.95 g untuk Kawali dan 25.30 g untuk Mandau. Hal ini diduga disebabkan oleh adanya cekaman abiotik dan tanah yang bersifat masam. Sungkono (2010) menyatakan keragaan pertumbuhan tanaman mengikuti hubungan source (sumber) dan sink

(penampungan). Jika source terganggu akibat adanya cekaman Al dan defisiensi hara pada tanah masam, maka kapasitas sink tidak akan optimal.

Indeks Panen

19 Indeks panen merupakan proporsi atau perbandingan antara bobot panen dan bobot tanaman secara keseluruhan (Johnson et al. 1986). Pada penelitian ini indeks panen sorgum didapatkan dengan membagi bobot biji per tanaman sebagai bobot panen dan bobot biomasa tanaman sebagai bobot tanaman secara keseluruhan. Indeks panen menunjukkan kemampuan tanaman dalam mengalokasikan bahan kering ke bagian yang dapat dipanen, semakin tinggi nilai indeks panen maka semakin tinggi pula kemampuan tanaman dalam mengalokasikan bahan kering ke bagian yang dapat dipanen, dalam hal ini untuk tanaman sorgum bagian yang dapat dipanen adalah bijinya.

Produktivitas biji dan biomasa

Tanaman sorgum mempunyai banyak manfaat. Pemanfaatan yang paling utama adalah sebagai bahan pangan, pakan, dan industri. Sorgum sebagai bahan pangan berhubungan dengan produktivitas bijinya sedangkan sebagai bahan pakan dan bahan baku industri berhubungan dengan produktivitas biomasanya.

Tabel 6 Produktivitas biji dan biomasa galur-galur mutan sorgum dan varietas pembanding

**= berbeda nyata pada taraf α=1%, *= berbeda nyata pada taraf α=5%, tn= tidak berbeda nyata; Angka yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5% dalam baris yang sama.

20

Produktivitas biomasa untuk galur G5, G6, dan G7 masing-masing sebesar 15.6, 9.2, dan 10.5 ton/ha, sedangkan varietas pembanding PAHAT, Kawali, dan Mandau masing-masing sebesar 5.1, 9.3, dan 6.0 ton/ha (Tabel 6). Hasil tertinggi dimiliki oleh varietas galur G5 yaitu sebesar 15.6 ton/ha dan terendah dimiliki oleh varietas PAHAT yaitu 5.1 ton/ha, namun berdasarkan analisis ragam tidak ada perbedaan yang nyata diantara galur-galur yang diuji. Meskipun tidak menunjukkan perbedaan yang nyata diantara galur-galur mutan dan kontrol yang diuji, galur mutan G5 masih berpotensi untuk dikembangkan sebagai sorgum dengan produktivitas bioetanol yang tinggi jika dilihat dari tingginya produktivitas biomasa yang didapat pada penelitian ini. Selain itu produktivitas biomasa tinggi yang dimiliki oleh tanaman sorgum juga berpeluang untuk dikembangkan sebagai sorgum penghasil hijauan untuk pakan ternak.

Agar tanaman sorgum dapat menghasilkan bioetanol yang tinggi, maka tanaman tersebut harus memiliki nilai total sugar (TS) yang tinggi dan hasil nira pada batang tinggi (Sungkono 2010). Untuk dapat mendapatkan hasil nira pada batang yang tinggi, maka tanaman sorgum harus memiliki batang yang bobotnya tinggi dan secara tidak langsung harus memiliki bobot biomasa yang tinggi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hanya karakter panjang ruas kedua yang berbeda nyata diantara galur-galur mutan generasi M11 sorgum yang diuji dengan varietas pembanding PAHAT,

Kawali, dan Mandau untuk karakter agronomi. Tidak ada perbedaan yang nyata untuk komponen hasil, hasil, produktivitas biji dan biomasa diantara galur-galur mutan generasi M11 sorgum yang diuji dengan varietas pembanding PAHAT,

Kawali, dan Mandau. Galur mutan G5 berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman sorgum dengan produktivitas bioetanol yang tinggi karena hasil bobot biomasa yang tinggi serta kadar gula nira yang dimiliki oleh galur mutan G5 tidak berbeda nyata dengan kontrol sorgum manis yaitu varietas Mandau.

Saran

Sebaiknya penelitian dilakukan pada lahan yang secara keseluruhan datar dan merupakan tanah yang sehat, yang tidak mengalami defisiensi hara mineral, sehingga keragaman yang tampak benar-benar karena pengaruh genetik dan pengaruh lingkungan kecil.

DAFTAR PUSTAKA

21 low nutrient in solution culture simulating the nutrient status of tropical acid soils. Soil Sci. Plant Nutr. 55: 394-406.

[BATAN] Badan Tenaga Nuklir Nasional. 2010. Pemuliaan tanaman sorgum [Sorghum bicolor (L.) Moenc] di Patir - Batan. http : // www.batan.go.id/ patir/ berita/ pert/ sorgum. html. [16 Desember 2012].

[Balitsereal] Balai Penelitian Tanaman Serealia. 2012. Sorgum untuk Pangan dan Bioetanol. http://balitsereal.litbang.deptan.go.id/. [17 Desember 2013].

Bennett, William F, Tucker, Billy B, Maunder AB. 1990. Modern Grain Sorghum Production. Iowa State University Press.

Brown RH. 1988. Growth of the green plant, p. 153-173. In M.B. Tesar (Ed). Physiological Basis of Crop Growth and Development.American Society of Agronomy Crop Science Society of America Madison, Wisconsin.

Bullard RW, York JO. 1985. Breeding for bird resistance in sorghum and maize. In Progress in Plant Breeding 1. G.E Russel (Ed.). Butterworthand Co. Ltd. London. 325 p.

[DEPTAN] Departemen Pertanian. 2011. Sorgum. http : // www.deptan.go.id/ ditjentan/ admin/ rb/ sorgum. pdf. [27 November 2011].

Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI. 1992. Daftar Komposisi Bahan Makanan. Bhratara, Jakarta. 57 hal.

Dogget H. 1970. Sorghum. Longman, London.

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2005. Building on gender, agrobiodiversity and local knowledge. A Training Manual. Publishing Management Service, Information Division FAO.

Flores CI, Gourley LM, Pedersen JF, Clark RB. 1991. Inheritance of acid-soil tolerance in sorghum (Sorghum bicolor) grown on an ultisol, p. 1081-1093. In

R. J. Wright et al. (Eds.). Plant-Soil Interactions at Low pH. Netherlands. Freeman JE. 1970. Development and Structure of The Sorghum Plant and Its Fruit.

Dalam Sorghum Production and Utilization: Major Feed and FoodCrops in Agriculture and Food Series. Editor: Joseph S. Wall dan William M. Ross. The Avi Publishing Company, Connecticut. pp. 28-72.

Frere M. 1982. Physical Enviromental of Sorghum and Millet-Growing Areas in South Asia. Proceeding of International Symposisum ICRISAT. ICRISAT. India. p 34.

Gardner FP, Pearce RB, Mitchell RL. 1991. Fisiologi Tanaman Budidaya. Penerjemah Herawati Susilo. Universitas Indonesia Press, Jakarta. 428 hal. Goldworthy PR, Fisher NM. 1992. Fisiologi Tanaman Budidaya Tropik

(diterjemahkan dari: The Physiology of Tropical Field Crops, penerjemah: Tohari). Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 874 hal.

Grassi G. 2001. Sweet sorghum: one of the best world food-feed-energy crop. Latin America Thematic Network on Bioenergy (LAMNET).

Harjadi SS. 1979. Pengantar Agronomi. Jakarta: PT Gramedia.

Human S. 2007. Peluang dan Potensi Pengembangan Sorgum Manis. Makalah

pada workshop “Peluang dan Tantangan Sorgum Manis sebagai Bahan Baku

Bioetanol”. Dirjen Perkebunan, Departemen Pertanian, Jakarta. 10 hal.

22

House LR. 1981. The sorghum plant. Growth stages and morphology’ dalam A guide to sorghum breeding, hal. 16-31. ICRISAT, Patancheru P.O. 502 324. India.

House LR. 1985. A Guide to Sorghum Breeding. 2nd Ed. International Crops Research Institut for Semi-Arid Tropics (ICRISAT), Patancheru, India. Hultquist JH. 1973. ‘Physiologic and morphologic investigation of sorghum

(Sorghum bicolor (L.). 1. Vascularisation. II. Response to internal drough

stress’. PhD Thesis, University of Nebraska, Lincoln, Nebraska, USA.

[IBPGR; ICRISAT] International Board for Plant Genetic Resources; International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. 1993. Descriptors for Sorghum [ Sorghum bicolor (L.) Moench]. International Board for Plant Genetic Resources, Rome, Italy; International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, Patancheru, India. 1-44 p.

[KNPN] Komisi Nasional Plasma Nutfah. 2004. Panduan Karakterisasi Tanaman Pangan: Jagung dan Sorgum. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.

Kochian LV. 1995. Celluler mechanism of aluminum toxicity and resistance in plant. Ann. Rev. Plant Physiol. Mol. Biol. 46: 237-260.

Kochian LV, Hoekenga OA. 2004. How do crop plants tolerance acid soil? Mechanism of aluminum tolerance and phosphorous efficiency. Annu.Rev. Plant Biol. 55: 459-493.

Lemmens RHMJ, Soetjipto NW, Van Der Zwan RP, Parren M. 1992. Dye and Tannin-producing plants, p 17-31. Plant Resources of South-East Asia 3.PROSEA. Bogor.

Ma JF. 2000. Role of organic acids in detoxification of aluminum in higher plants.

Plant Cell Physiol. 41(4): 383-390.

Ma JF, Nagao S, Huang CF, Nishimura M. 2005. Isolation and characterization of a rice mutant hypersensitive to Al. Plant and Cell Physiology Advance Access Published. 41p.

Martin JH. 1970. History and Classification of Sorghum. Dalam Sorghum Production and Utilization: Major Feed and Food Crops in Agriculture and Food Series. Editor: Joseph S. Wall dan William M. Ross. The Avi Publishing Company, Connecticut. pp. 1-27.

Miller EC. 1916. Comparative study of the root systems and leaf area of corn and

the sorghum’, J. Agric. Res., 6 : 311-332.

Nelson CJ, Larson KL. 1988. Seedling growth, p. 93-129. In M.B. Tesar (Ed). Physiological Basis of Crop Growth and Development. American Society of Agronomy Crop Science Society of America Madison, Wisconsin.

Novillie L. 1977. Beverages from Shorgum and Millets. Proceedings of a Symposium on Sorghum and Millets For Human Food. Trofical Product Institute. London. Hal 73-78.

Okiyo T, Gudu S, Kiplagat O, Owouche J. 2010. Combining drought and alumunium toxicity tolerance to improve sorghum productivity. African Crop Science Journal 18(4): 147-154.

23

physiology and crop climate studies, hal. 29-52. Govermnment printer, Gaberones.

Perkins J. 2006. Sorghum: The sweet alternative. Institute for Agriculture and Trade Policy, USA.

Poehlman JM. 1979. Breeding Field Crops. New York: University of Missouri. USA. 415 p.

Poehlman JM, Sleper DA. 1996. Breeding Field Crops 4th Ed. Lowa: Lowa State Univ Press. USA. 494 p.

Rismunandar. 1989. Sorgum tanaman serba guna. Sinar baru. Bandung. 62 hal. Rooney LW, Sullines RD. 1977. The Structure of Sorghum and Its Relation to

Processing and Nutritional Value. Proceedings of a Symposium Sorghum and Millets for Human Food. Trofical Product Institute. London. p. 91-109. Sirappa MP. 2003. Aspek pengembangan sorgum di Indonesia sebagai komoditas

alternatif untuk pangan, pakan dan industri. Jurnal Litbang Pertanian 4:133-140.

Sitompul SM, Guritno B. 1995. Analisis Pertumbuhan Tanaman. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 412 hal.

Sungkono. 2010. Seleksi Galur Mutan (Sorghum bicolor (L.) Moench) Untuk Produktivitas Biji dan Bioetanol Tinggi di Tanah Masam Melalui Pendekatan

Particitory Plant Breeding. Disertasi. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.144 hal.

Susila BA. 2005. Keunggulan Mutu Gizi dan Sifat Fungsional Sorgum (Sorghum vulgare). Prosiding Seminar Nasional Teknologi lnovatif Pascapanen untuk Pengembangan lndustri Berbasis Pertanian. Hal 527-534.

Taiz L, Zeiger E. 2002. Plant Physiology. Third Edition. Sinauer Associates, Inc., Publishers. Sunderland, Massachusetts. 690p.

Thomas JC, Brown KW, Jordan WR. 1976. ‘Stomata response to leaf water

potential as affected by preconditioning water stree in the field’, Agron. J.,

68: 706-708.

Tjitrosoepomo G. 2000. Taksonmi Tumbuhan (Spermatophyta). Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 477 hal.

US GRAIN COUNCIL. 2005. Sorghum Handbook: White Sorghum, the New Food Grain. All About White Sorghum.

Wahid A, Rasul E, Rao AR, Iqbal RM. 1996. Photosynthesis in Leaf, Stem, Plower, and Fruit. In Handbook of Photosynthesis (Ed.) Mohammad Pessarakli. New York: Marcel Dekker.

25

26

Lampiran 1 Deskripsi sorgum varietas Kawali Tanggal dilepas : 22 Oktober 2001

Asal : India

Umur berbunga 50% : ± 70hari Umur panen : ± 100-110 hari Tinggi tanaman : ± 135 cm Sifat tanaman : Tidak beranak Kedudukan tangkai : Di pucuk Bentuk daun : Pita Jumlah daun : 13 helai

Sifat malai : Kompak

Bentuk malai : Ellips Panjang malai : 28-29 cm

Sifat sekam : Menutup sepertiga bagian biji

Warna sekam : Krem

Bentuk / sifat biji : Bulat / mudah dirontok Ukuran biji : 3.2; 3.0; 3.4 mm

Warna biji : Krem

Bobot 1000 biji : 30 g Rata-rata hasil : 2.96 t/ha Potensi hasil : 4-5 ton/ha

Kerebahan : Tahan rebah

Ketahanan : Agak tahan hama aphids, tahan penyakit karat dan bercak daun

Kadar protein : 8.81%

Kadar lemak : 1.97%

27 Lampiran 2 Deskripsi sorgum varietas Mandau

Nama Varietas Mandau

SK 114/Kpts/TP.240/3/1991 tanggal 9

Maret 1991

Tahun 1991

Tetua 693 (CS 110), Introduksi dari IRRI

Filipina Potensi Hasil 4,0-5,0 ton/ha

Pemulia Soegiani Slamet, Yayuk Aneka Bety, Sukarno Rusmarkan, dan Solihin

Umur berbunga 50%: 65 hari

Panen 91 hari

Sifat tanaman Kadang-kadang beranak dan bercabang

Tinggi tanaman 153 cm

Bentuk daun Pita

Panjang daun 80-110 cm

Lebar daun 10-20 cm

Jumlah daun/batang 10-12 helai

Kedudukan tangkai malai Tegak pada pucuk batang

Sifat malai Semi kompak

Bentuk malai Piramide

Panjang malai 23 cm

Sifat sekam Menutup sepertiga bagian biji dan berbulu halus

Warna sekam Coklat kehitaman

Warna biji Coklat muda

Bobot biji per malai 25-40 gram Bobot 1000 butir biji 25-30 gram Jumlah biji per malai 2900 butir

Sifat biji Bentuk bulat, memipih bagian lembaga, mudah dirontok dan mudah disosok

Ketahanan terhadap hama Tahan penggerek batang Ketahanan terhadap

penyakit

28

Lampiran 3 Deskripsi Sorgum Varietas PAHAT

Asal

Varietas Zhengzu dari China, iradiasi gamma 300 Gy

Umur berbunga 50 % 58-71 hari

Umur panen 88-101 hari

Sifat tanaman Tidak beranak, dapat diratoon Tinggi tanaman 142.71-151.58 cm

Bentuk daun Agak lebar memanjang

Jumlah daun 10 helai

Kedudukan tangkai tangkai Tegak

Sifat malai Setengah kompak

Bentuk malai Elips

Panjang malai 30.41-34.32 cm Berat kering malai 78.46-104.52 g

Sifat sekam Menutup 1/3 bagian biji

Warna biji Putih

Bobot 1000 biji 27.19-28.83 g

Sifat biji Mudah rontok dan mudah disosoh

Ukuran biji Relatif kecil

Kerebahan Tahan rebah

Potensi hasil 5.03 ton/ha

Hasil rata-rata 4.71 ton/ha (di musim kering) Ketahanan hama Sangat disukai burung

29

Lampiran 4 Data Curah Hujan Bulanan

Lokasi : Cibinong

Lintang : 06° 27΄37.5΄΄ LS Bujur : 106° 51΄23.1΄΄ BT Elevasi : 146 m

Bulan Desember (2013)

Januari (2014)

Februari (2014)

Maret (2014)

April (2014)

Mei (2014) Curah

Hujan 405 714 420 343 250 332

Sumber : BMKG 2014

31