PENGARUH JENIS INSEKTISIDA TERHADAP LALAT BIBIT (Ophiomyia phaseoliTry.) PADA TANAMAN

KEDELAI (Glycine maxL.)

SKRIPSI OLEH :

YUAN CYNTHIA Br. SIMANJUNTAK 090301198/ AGROEKOTEKNOLOGI

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

PENGARUH JENIS INSEKTISIDA TERHADAP LALAT BIBIT (Ophiomyia phaseoliTry.) PADA TANAMAN

KEDELAI (Glycine maxL.)

SKRIPSI

OLEH :

YUAN CYNTHIA Br. SIMANJUNTAK 090301198/ AGROEKOTEKNOLOGI

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

Judul Skripsi :Pengaruh Jenis Insektisida Terhadap Lalat Bibit (Ophiomyia phaseoli Try.) Pada Tanaman Kedelai (Glycine max L.)

Nama : Yuan Cynthia Br. Simanjuntak

NIM : 090301198

Program Studi : Agroekoteknologi

Minat Studi : Hama dan Penyakit Tumbuhan

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

Ir. Yuswani Pangestiningsih, MS. Dr. Lisnawita, SP., M.Si.

Ketua Anggota

Mengetahui,

Ir. T. Sabrina, M.Agr, Sc, Ph.D Ketua Program Studi Agroekoteknologi

ABSTRAK

Yuan Cynthia Br. Simanjuntak. 2013. Pengaruh jenis insektisida terhadap lalat bibit (Ophiomyia phaseoli Try.) pada tanaman kedelai (Glycine max L.), dibimbing oleh Yuswani Pangestiningsih dan Lisnawita.

Penggunaan insektisida kimia secara tidak bijaksana untuk mengendalikan lalat bibit dapat menyebabkan resistensi hama. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan insektisida biologi, nabati, dan kimia yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari pestisida tersebut. Penelitian dilaksanakan di kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kotamadya Binjai dari Juni sampai Juli 2013 dengan menggunakan rancangan acak kelompok non faktorial. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan daun sirsak 200 gr/l air (P1) efektif mengendalikan populasi lalat bibit dengan persentase serangan (0,00%), jumlah larva (0,00 ekor), dan jumlah imago (0,00 ekor) lebih rendah dibandingkan perlakuan P0 (kontrol), P2 (daun sirih 200 gr/l air), P3 (monokrotofos 3 ml/l air), P4 (sipermetrin 1 ml/l air), P5 (Bacillus thuringiensis 1 ml/l air), dan P6 (Beauveria bassiana 10 gr/l air). Waktu munculnya gejala pada penggunaan daun sirsak 200 gr/l air (P1) juga lebih lama yaitu 6 hari setelah tanam (hst) dibanding dengan perlakuan lainnya.

ABSTRACT

Yuan Cynthia Br. Simanjuntak. 2013. Effect of insecticides to control bean fly

(Ophiomyia phaseoli Try.) on soybean (Glycine max L.). Supervised by Yuswani Pangestiningsih and Lisnawita.

Using chemical insecticide to control bean fly unwisely caused pest resistance. For that purpose in this research used biology, botany, and chemical insecticide to determine their effectiveness. This research was conducted at Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kotamadya Binjai from June to July 2013 using factorial randomized block design. The result showed used soursop leaf 200 gr/l of water (P1) was more effective to control population of bean fly with percentage of attack (0.00%), number of larvae (0.00 larvae), number of bean fly (0.00 bean fly) lower than P0 (control), P2 (betel leaf 200 gr/l of water), P3 (monokrotofos 3 ml/l of water), P4 (sipermetrin 1 ml.l of water), P5 (Bacillus thuringiensis 1 ml/l of water), and P6 (Beauveria bassiana 10 gr/l of water). Time symtomp in P1 (soursop leaf 200 gram/l of water) also lower than the other treatments was six days after planted.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 1992 dari ayah

V.J.J Simanjuntak dan ibu Erwin Tri Ratna Wati. Penulis merupakan putri

pertama dari tiga bersaudara.

Tahun 2009 penulis lulus dari SMA Negeri 1, Binjai dan pada tahun yang

sama masuk ke Fakultas Pertanian USU melalui jalur Seleksi Nasional Masuk

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis memilih minat Hama dan Penyakit

Tumbuhan, program studi Agroekoteknologi.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif sebagai anggota Himpunan

Mahasiswa Agroekoteknologi (Himagrotek).

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di PT. Paya Pinang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul ”Pengaruh jenis insektisida terhadap hama lalat bibit

(Ophiomyia phaseoli Try.) pada tanaman kedelai (Glycine max L.)”

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada

Komisi Pembimbing Ir. Yuswani Pagestiningsih, MS. selaku ketua dan

Dr. Lisnawita, SP, M.Si selaku anggota yang telah memberikan saran dan

arahannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis

mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan

dukungan finansial dan spiritual. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada

seluruh staf pengajar, pegawai serta kerabat di lingkungan Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara yang telah berkontribusi dalam kelancaran studi dan

penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini

bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, Desember 2013

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

RIWAYAT HIDUP ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

PENDAHULUAN Latar belakang ... 1

Tujuan penelitian ... 3

Hipotesis penelitian ... 3

Kegunaan penelitian ... 3

TINJAUAN PUSTAKA Hama lalat bibit pada tanaman kedelai ... 4

Ophiomyia phaseoli Try. ... 4

Taksonomi ... 4

Biologi ... 5

Gejala serangan ... 6

Insektisida monokrotofos ... 8

Insektisida sipermetrin ... 8

Insektisida nabati ... 9

Daun sirih (Peper bettle L.) ... 10

Daun sirsak (Annona muricata Linn) ... 10

Bacillus thuringiensis ... 11

Beauveria bassiana ... 12

BAHAN DAN METODE Tempat dan waktu penelitian ... 13

Bahan dan alat ... 13

Metode penelitian ... 13

Pelaksanaan penelitian ... 15

Persiapan lahan ... 15

Penanaman ... 15

Pemeliharaan tanaman ... 15

Penyiraman ... 15

Penyulaman ... 16

Penjarangan ... 16

Penyiangan ... 16

Persiapan insektisida ... 16

Larutan sirih ... 16

Larutan sirsak ... 16

Insektisida kimia ... 17

Insektisida biologi ... 17

Aplikasi insektisida ... 17

Pengambilan sampel ... 18

Peubah amatan ... 18

Persentase serangan ... 18

Jumlah larva lalat bibit ... 18

Jumlah pupa lalat bibit ... 19

Jumlah imago lalat bibit ... 19

Waktu munculnya gejala ... 19

HASIL DAN PEMBAHASAN Persentase serangan lalat bibit O. phaseoli (%) ... 20

Jumlah larva lalat bibit O. phaseoli (ekor) ... 23

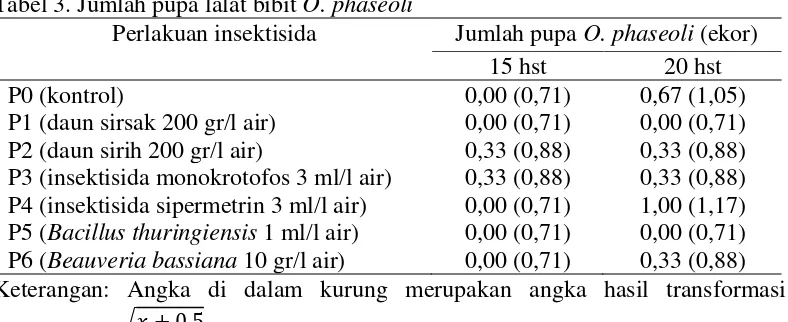

Jumlah pupa lalat bibit O. phaseoli (ekor) ... 25

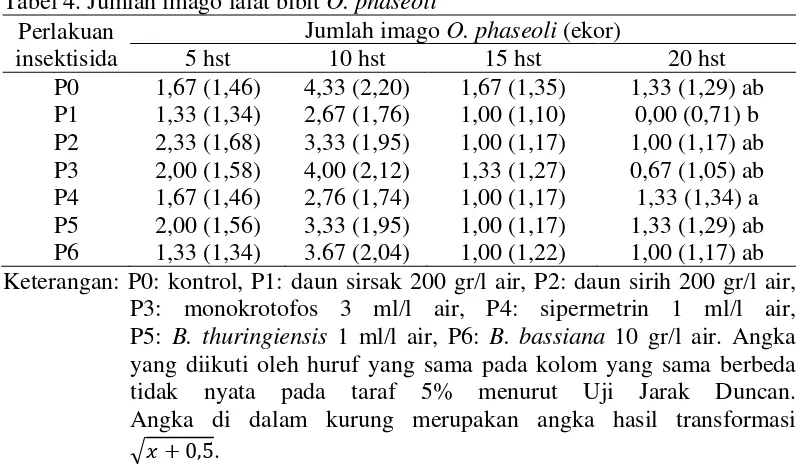

Jumlah imago lalat bibit O. phaseoli (ekor) ... 28

Waktu munculnya gejala (hst) ... 30

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 31

Saran ... 31

DAFTAR TABEL

No. Halaman

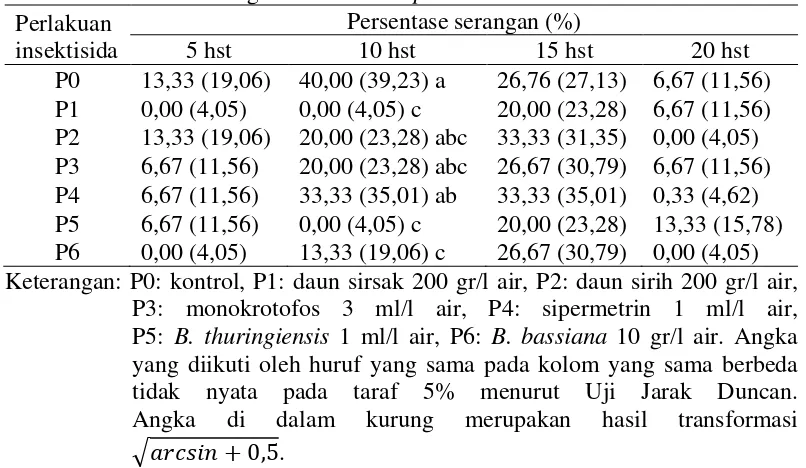

1. Persentase serangan lalat bibit O. phaseoli ... 20

2. Jumlah larva lalat bibit O. phaseoli ... 23

3. Jumlah pupa lalat bibit O. phaseoli ... 26

4. Jumlah imago lalat bibit O. phaseoli ... 28

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Telur Ophiomyia phaseoli Try. ... 5

2. Larva O. phaseoli ... 5

3. Pupa O. phaseoli ... 6

4. Imago O. phaseoli ... 6

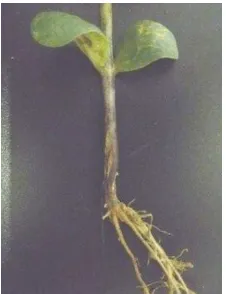

5. Gejala serangan O. phaseoli ... 7

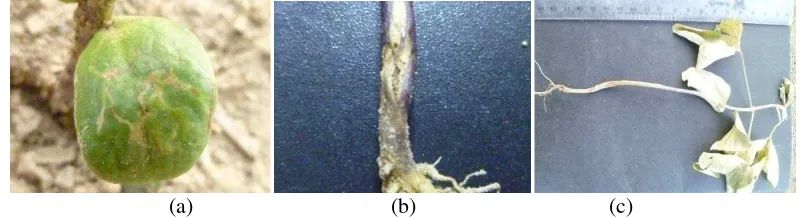

6. Gejala Serangan O. phaseoli (a) bekas gerekan larva pada kotiledon, (b) luka pada kulit pangkal batang dekat leher akar, (c) tanaman (15 hst) yang mati akibat serangan hama lalat bibit. ... 22

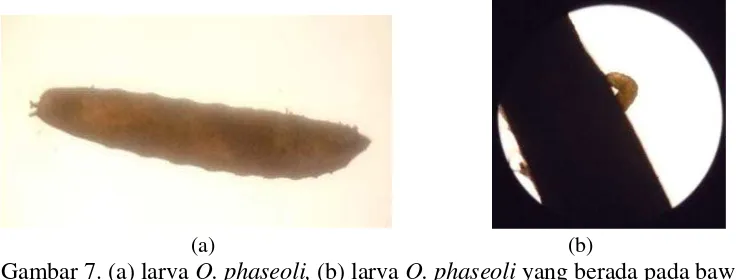

7. (a) larva O. phaseoli (b) larva O. phaseoli yang berada pada bawah permukaan kulit batang ... 24

8. (a) pupa O. phaseoli dibawah mikroskop perbesaran 4 x 10, (b) kulit batang tanaman kedelai yang sudah dikelupas dan terdapat larva O. phaseoli ... 28

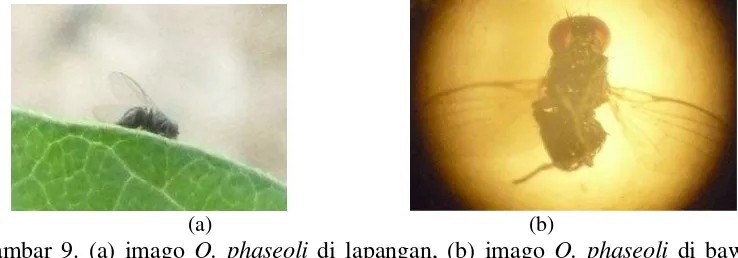

9. (a) imago O. phaseoli di lapangan, (b) imago O. phaseoli di bawah mikroskop perbesaran 4 x 10 ... 29

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Bagan plot penelitian. ... 35

2. Bagan penanaman pada plot ... 36

3. Data persentase serangan O. phaseoli 5 hst ... 37

4. Data persentase serangan O. phaseoli 10 hst ... 38

5. Data persentase serangan O. phaseoli 15 hst ... 39

6. Data persentase serangan O. phaseoli 20 hst ... 40

7. Data jumlah larva O. phaseoli 5 hst ... 41

8. Data jumlah larva O. phaseoli 10 hst ... 42

9. Data jumlah larva O. phaseoli 15 hst ... 43

10. Data jumlah larva O. phaseoli 20 hst. ... 44

11. Data jumlah pupa O. phaseoli 15 hst ... 45

12. Data jumlah pupa O. phaseoli 20 hst ... 46

13. Data jumlah imago O. phaseoli 5 hst ... 47

14. Data jumlah imago O. phaseoli 10 hst ... 48

15. Data jumlah imago O. phaseoli 15 hst ... 49

16. Data jumlah imago O. phaseoli 20 hst ... 50

17. Lampiran gambar ... 51

ABSTRAK

Yuan Cynthia Br. Simanjuntak. 2013. Pengaruh jenis insektisida terhadap lalat bibit (Ophiomyia phaseoli Try.) pada tanaman kedelai (Glycine max L.), dibimbing oleh Yuswani Pangestiningsih dan Lisnawita.

Penggunaan insektisida kimia secara tidak bijaksana untuk mengendalikan lalat bibit dapat menyebabkan resistensi hama. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan insektisida biologi, nabati, dan kimia yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari pestisida tersebut. Penelitian dilaksanakan di kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kotamadya Binjai dari Juni sampai Juli 2013 dengan menggunakan rancangan acak kelompok non faktorial. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan daun sirsak 200 gr/l air (P1) efektif mengendalikan populasi lalat bibit dengan persentase serangan (0,00%), jumlah larva (0,00 ekor), dan jumlah imago (0,00 ekor) lebih rendah dibandingkan perlakuan P0 (kontrol), P2 (daun sirih 200 gr/l air), P3 (monokrotofos 3 ml/l air), P4 (sipermetrin 1 ml/l air), P5 (Bacillus thuringiensis 1 ml/l air), dan P6 (Beauveria bassiana 10 gr/l air). Waktu munculnya gejala pada penggunaan daun sirsak 200 gr/l air (P1) juga lebih lama yaitu 6 hari setelah tanam (hst) dibanding dengan perlakuan lainnya.

ABSTRACT

Yuan Cynthia Br. Simanjuntak. 2013. Effect of insecticides to control bean fly

(Ophiomyia phaseoli Try.) on soybean (Glycine max L.). Supervised by Yuswani Pangestiningsih and Lisnawita.

Using chemical insecticide to control bean fly unwisely caused pest resistance. For that purpose in this research used biology, botany, and chemical insecticide to determine their effectiveness. This research was conducted at Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kotamadya Binjai from June to July 2013 using factorial randomized block design. The result showed used soursop leaf 200 gr/l of water (P1) was more effective to control population of bean fly with percentage of attack (0.00%), number of larvae (0.00 larvae), number of bean fly (0.00 bean fly) lower than P0 (control), P2 (betel leaf 200 gr/l of water), P3 (monokrotofos 3 ml/l of water), P4 (sipermetrin 1 ml.l of water), P5 (Bacillus thuringiensis 1 ml/l of water), and P6 (Beauveria bassiana 10 gr/l of water). Time symtomp in P1 (soursop leaf 200 gram/l of water) also lower than the other treatments was six days after planted.

PENDAHULUAN Latar belakang

Kedelai (Glycine max L. Merr.) berasal dari daerah Manshukuon (Cina Utara). Di Indonesia kedelai mulai dibudidayakan pada abad ke-17 sebagai

tanaman makanan dan pupuk hijau. Saat ini kedelai banyak ditanam di dataran

rendah yang tidak banyak mengandung air, seperti di pesisir Utara Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara (Gorontalo), Lampung, Sumatera

Selatan dan Bali (Prihatman, 2000). Meirina et al. (2008) menyatakan kebutuhan terhadap kedelai semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk dan

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap makanan berprotein nabati.

Produksi kedelai tahun 2011 di Indonesia sebesar 851,29 ribu ton biji

kering, menurun sebanyak 55,74 ribu ton (6,15%) dibandingkan tahun 2010.

Penurunan produksi tersebut terjadi di Jawa sebesar 59,09 ribu ton, tetapi di luar

Jawa mengalami peningkatan sebesar 3,35 ribu ton. BPS (2012) juga

memperkirakan akan terjadi penurunan produksi kedelai pada tahun 2012 yang

relatif besar terdapat di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat,

Sumatera Utara, dan Lampung.

Penurunan produksi biji kering kedelai dipengaruhi oleh berbagai faktor

biotik maupun abiotik. Salah satu faktor biotik terpenting adalah serangan

organisme pengganggu tanaman, salah satunya serangan hama lalat bibit

Menurut Djuwarso et al. (1992) serangan berat oleh O. phaseoli pada stadia awal pertumbuhan tanaman kedelai dapat menurunkan hasil lebih dari 50%

bahkan kematian tanaman. Sedangkan menurut hasil penelitian Ginting (2009)

menunjukkan bahwa pada umur 10 hari setelah tanam (hst) tingkat serangan lalat

bibit mencapai 29,29% dan meningkat menjadi 65,00% pada umur 13 hst.

Salah satu teknik pengendalian hama lalat bibit yang dapat dilakukan

adalah pengendalian kimiawi. Pengendalian kimiawi adalah penggunaan

insektisida kimia untuk mengendalikan hama. Penggunaan insektisida tepat dosis

dan tepat waktu aplikasi berdasarkan pemantapan ambang kendali dapat

mengurangi intensitas kerusakan akibat serangan hama dan mempertahankan hasil

tetap tinggi (Marwoto, 1997). Namun kenyataannya banyak petani yang

menggunakan insektisida kimia tidak bijaksana. Deptan (2011b) menyatakan

penggunaan insektisida secara tidak bijaksana dapat menyebabkan timbulnya

resistensi (kekebalan), sehingga untuk mengatasi organisme pengganggu yang

resisten perlu dosis yang lebih tinggi dan membahayakan.

Pengendalian hama dengan insektisida kimia telah menimbulkan banyak

masalah lingkungan oleh karena itu diperlukan alternatif pengendalian yang aman

dan efisien. Salah satu alternatif pengendalian yang cukup potensial adalah

penggunaan patogen serangga seperti Beauveria bassiana dan Bacillus thuringiensis (Soetopo dan Indrayani, 2007).

Insektisida biologi adalah insektisida yang mengandung mikroba (jamur,

bakteri, virus dan nematoda) yang diformulasikan oleh manusia. Menurut Untung

(2000) insektisida biologis termasuk jenis insektisida yang yang memiliki

Pestisida nabati adalah pestida yang bahan dasarnya berasal dari tanaman.

Penggunaan pestisida nabati mulai banyak diminati oleh petani karena mahalnya

pertisida kimiawi (Rachmawati dan Korlina, 2009). Deptan (2011a) menyatakan

pestisida nabati dapat mengendalikan serangga hama dan penyakit melalui cara

kerja yang spesifik yaitu merusak perkembangan telur, larva, dan pupa, penolak

makan, dan menghambat reproduksi serangga betina.

Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini untuk membandingkan

efektifitas antara insektisida kimia, nabati, dan biologi terhadap lalat bibit.

Tujuan penelitian

Untuk mengetahui jenis insektisida yang efektif terhadap lalat bibit

(O. phaseoli) pada tanaman kedelai (Glycine max L.).

Hipotesis penelitian

1. Insektisida biologi, nabati dan kimia dapat menekan serangan hama lalat bibit (O. phaseoli) pada tanaman kedelai

2. Insektisida kimia lebih efektif menekan serangan hama lalat bibit (O. phaseoli) dari pada insektisida biologi dan nabati.

Kegunaan penelitian

- Untuk memperoleh data penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan. - Untuk memperoleh jenis insektisida yang efektif untuk mengendalikan lalat bibit pada

kedelai.

TINJAUAN PUSTAKA Hama lalat bibit pada tanaman kedelai

Sejak tumbuh ke permukaan tanah hingga tanaman tua, tanaman kedelai

tidak luput dari serangan hama. Hama yang menyerang tanaman kedelai sebanyak

111 jenis salah satunya adalah lalat bibit. Terdapat 3 jenis lalat bibit yang menjadi

hama utama pada kedelai, antara lain Ophiomyia phaseoli Try., Melanagromyza sojae Zehn., dan Melanagromyza dolichostigma de meij (Marwoto, 1997).

Kalshoven (1981) mengatakan bahwa Ophiomyia phaseoli Try. merupakan hama pada pembibitan pada kacang-kacangan yang paling merusak di

Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini hanya diteliti tingkat kerusakan

O. phaseoli. Menurut Djuwarso (1998) cara termudah untuk membedakan spesies lalat adalah dengan mengidentifikasi letak larva dan pupanya, yaitu dengan jalan

membelah tanaman. Apabila letak larva dan pupa ada di bawah kulit batang

biasanya O. phaseoli Ophiomyia phaseoli Try. Taksonomi

Adapun klasifikasi dari lalat bibit Ophiomyia phaseoli Try. menurut Kalshoven (1981) antara lain sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Ordo : Diptera

Famili : Agromizidae

Genus : Ophiomyia

Biologi

Telur O. phaseoli berwarna putih susu seperti mutiara, berbentuk lonjong dan tembus cahaya (Gambar 1). Panjang telur 0,13 mm dan lebarnya 0,13 mm,

lama stadium telur berkisar antara 2-4 hari. dilapangan telur mulai ditemukan

pada tanaman berumur 5-7 hari. Puncak populasi telur pada keping biji terjadi

pada tanaman berumur enam hari (Djuwarso, 1988). Menurut Kartasapoetra

[image:19.595.219.401.276.401.2](1990) daya produksi telurnya dapat mencapai rata-rata 95 butir per lalat.

Gambar 1. Telur Ophiomyia phaseoli Try. Sumber: Deptan (2008)

Larva yang baru ditetaskan dari telur berwarna bening, tetapi instar

terakhir berwarna putih kekuningan. Bentuk larva memanjang dan ramping

(Gambar 2). Stadia rata-rata larva adalah 10 hari (Goot, 1984). Menurut

Kalshoven (1981) larva dan pupa O. phaseoli terletak pada jaringan kulit batang tanaman muda. Yang memiliki sepasang tanduk dibagian apikal dan ujung

posteriornya (proses dari pembentukan tanduk pada toraks dan spirakel pada

abdomen) pupanya memiliki dua tanduk yang terpisah.

.

Gambar 2. Larva O. phaseoli

[image:19.595.241.375.605.734.2]Pupa terbentuk di bawah epidermis kulit pada pangkal batang atau pangkal

akar. Pupa yang terbentuk berwarna kuning kecoklatan (Gambar 3), berukuran

panjang 3 mm dengan stadia pupa berkisar antara 7-13 hari. stadia pupa berkisar

antara 13-20 hari (Rusamsi, 1982).

Gambar 3. Pupa O. phaseoli

Sumber: Foto langsung.

Deptan (2008) melaporkan bahwa imago betina O. phaseoli meletakkan telur sejak tanaman kedelai muncul di atas tanah sampai sekitar dua minggu

setelah tanam (mst). Dari hasil penelitian Ginting (2009) imago O. phaseoli mulai ditemukan pada pertanaman kedelai mulai umur tanaman 6 hari setelah tanam

[image:20.595.235.391.502.647.2](hst). Imago O. phaseoli berukuran 1,9-2,2 mm, lalat kacang dewasa berwarna hitam (Gambar 4).

Gambar 4. Imago O. phaseoli

Sumber: Foto Langsung

Gejala serangan

Tanaman terserang lalat kacang ditunjukkan dari adanya bintik-bintik

putih pada keping biji atau daun pertama. Bintik-bintik tersebut merupakan luka

alur-alur coklat pada keping biji dan kulit batang yang merupakan bekas gerekan

larva. Tanaman yang tidak tahan dengan serangan larva keping biji akan cepat

gugur, tanaman layu dan akhirnya mati (Djuwarso et al. 1992).

Gerekan larva menyebabkan tanaman menjadi layu, mati dan kering

karena akar tidak dapat berfungsi normal untuk menghisap air dan unsur hara.

Tanda serangan awal berupa bintik-bintik putih pada kotiledon, daun pertama atau

daun kedua, yaitu bekas tusukan alat peletak telur lalat. Serangan larva sebelum

umur 13 hari dapat menyebabkan kematian tanaman. Ambang kendali hama lalat

bibit yaitu 1 imago per 5 m baris atau 1 imago per 50 rumpun (Deptan, 2008).

Penelitian Ginting (2009) menunjukkan gejala serangan larva pada

kotiledon mulai tampak pada umur tanaman 10 hst (Gambar 5). Pada umur 13 hst

kotiledon yang terserang larva sudah mulai menguning dan larva sudah masuk ke

dalam jaringan kulit batang. Berdasarkan hasil pengamatan gejala serangan pada

kotiledon menunjukkan pada umur kedelai 10 hst tingkat serangan mencapai

29,9% dan menjadi 65,00% pada umur 13 hst. Pada umur 17 hst kotiledon sudah

gugur dan larva sudah masuk ke dalam jaringan kulit batang sehingga gejala

serangan tidak nampak dari luar, namun pertumbuhan kedelai tampak terhambat

[image:21.595.256.369.580.727.2]atau lebih kerdil dibandingkan tanaman yang tidak terserang.

Gambar 5. Gejala serangan O. phaseoli

Insektisida monokrotofos

Organofosfat (OP) merupakan insektisida dengan unsur P sebagai inti

yang aktif. Organofosfat merupakan insektisida yang sangat beracun bagi

serangga dan bersifat baik sebagai racun kontak, racun perut, maupun fumigan.

Berbeda dengan organoklorin. Daya racun OP mampu menurunkan populasi

serangga dengan cepat. Insektisida OP menghambat bekerjanya enzim

asetilkolinestrase yang berakibat terjadi penumpukan asetilkolin dan kekacauan

pada sistem penghantaran implus ke sel-sel otot. Keadaan ini menyebabkan otot

kejang dan akhirnya terjadi kelumpuhan (paralisis) dan kematian (Untung, 2000).

Organofospat (contoh: malation, monokrotofos, paration, fosfamidon,

bromofos, diazinon, dimetoat, diklorofos, fenitrotion, fention, dan puluhan

lainnya) bekerja sebagai insektisida kontak atau sistemik. Kebanyakan

diantaranya memiliki aktivitas residu dalam waktu pendek, karena itu perlu

diaplikasikan berulang-ulang (Oka, 1999).

Monokrotofos merupakan insektisida yang termasuk dalam golongan

fosfat organik. Senyawa dari golongan pestisida ini berkerja menghambat

aktivitas enzim kolinestrase yang dapat berakit fatal pada tubuh dengan gejala

antara lain sakit kepala, pusing-pusing, lemah, pupil mengecil, gangguan

penglihatan dan sesak nafas, mual, muntah, kejang pada perut dan diare, sesak

pada dada dan detak jantung menurun (Saenong, 2012).

Insektisida sipermetrin

Sipermertin merupakan insektisida golongan Organoklorin yang

digunakan untuk mengendalikan hama pada kapas dan sayuran seperti cabai,

Sipermetrin merupakan insektisida piretroid sintesis yang telah

diformulasikan dengan berbagai merek. Insektisida ini mempunyai aktivitas yang

rendah terhadap manusia, mamalia dan burung tetapi cukup toksik terhadap ikan

atau organisme air. Sipermetrin stabil terhadap cahaya dan oksigen tetapi mudah

terdegradasi dalam tanah dan tidak dapat dilacak pengaruhnya terhadap

mikrofauna dan mikroflora (Loekman et al. 2005). Sama halnya dengan insektisida golongan organoklorin dan organofosfat, senyawa ini memiliki

dampak negatif apabila digunakan secara tidak bijaksana (Sari et al. 2012).

Organoklorin atau sering disebut Hidrokarbon Klor merupakan kelompok

insektisida sintetik yang merupakan racun kontak dan racun perut, efektif untuk

mengendlikan larva, nimfa dan imago kadang-kadang untuk pupa dan telur.

Secara umum dapat dikatakan bahwa keracunan serangga oleh organoklorin

ditandai dengan terjadinya gangguan pada sistem syaraf pusat yang

mengakibatkan terjadinya hiperaktivitas, gemetaran, kejang-kejang dan akhirnya

terjadi kerusakan syaraf dan otot serta kematian (Untung, 2000).

Insektisida nabati

Insektisida nabati adalah insektisida yang bahan dasarnya berasal dari

tanaman dan sudah lama digunakan oleh petani. Insektisida nabati dapat dibuat

dengan teknologi yang sederhana dapat berupa larutan hasil perasan, rendaman,

ekstrak rebusan dari bagian tanaman berupa akar, umbi, batang , daun, biji, dan

buah. Apabila dibandingkan dengan insektisida kimia penggunaan insektisida

nabati relatif murah dan aman. Beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan

sebagai insektisida nabati yang dapat dibuat melalui teknologi sederhana adalah:

(Swiatenia mahagoni), sirih (Peper bettle L.), dan sirsak (Annona muricata Linn) (Deptan, 2011a).

Daun sirih (Peper bettle L.)

Daun sirih mengandung minyak atsiri yang di dalamnya terdapat senyawa

fenol sebanyak 55%. Senyawa ini mempresipitasikan protein secara aktif sehingga

susunan protein berubah menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan sel, serta

merusak membran sel, dan menyebabkan terjadinya osmosis sehingga sel

mengalami lisis. Hal ini menyebabkan metabolisme di dalam sel menjadi

terganggu (Rachmawati danKorlina, 2009).

Kandungan kimia daun sirih adalah minyak atsiri 0,8 - 1,8 % (terdiri atas

chavikol, chavibetol (betel phenol), allylprocatechol (hydroxychavikol), allypyrocatechol-mono dan diacetate, karvakrol, eugenol, phenol cymene, cineole,

caryophyllene, cadinene, esragol, terpenena, seskuiterpena, fenil propane, tannin,

diastase, karoten, tiamin, riboflavin, asam nikotinat, vitamin C, gula, pati dan

asam amino. Chavikol yang menyebabkan sirih berbau khas dan memiliki khasiat

antibakteri (daya bunuh bakteri lima kali lebih kuat daripada fenol biasa)

(Arsensi, 2012).

Daun sirsak (Annona muricata Linn)

Buah mentah, biji, daun, dan akar sirsak mengandung senyawa kimia

annonain yang dapat berperan sebagai insektisida, larvasida, penolak serangga

(repellent), dan anti-feedant dengan cara kerja sebagai racun kontak dan racun

perut. Selain itu daun sirsak juga mengandung senyawa acetogenin antara lain

Riyanto (2009) melaporkan ekstrak daun sirsak terbukti efektif untuk

dijadikan bahan repelen (penolak). Sifat repelen disebabkan karena adanya bau

yang sangat tajam. Dari hasil penelitiannya didapati dalam waktu 96 jam fumigasi

dengan ekstrak sirsak lebih toksik dibandingkan fumigasi ekstrak lengkuas dan

beluntas terutama pada konsentrasi 0,5%, 1%, dan 2%. Pada konsentrasi ini sifat

toksik fumigasi ekstrak sirsak sama dengan sifat toksik karbofuran dengan waktu

fumigasi 48 jam dengan konsentrasi 0,25%.

Bacillus thuringiensis

Berdasarkan hasil penelitian Salaki dan Sembiring (2006) dari ciri-ciri

morfologi sel dan koloni diperoleh 32 isolat bakteri B. thuringiensis. Ke 32 isolat tersebut pada media biakan menunjukkan morfologi koloni berbentuk ireguler,

permukaan koloni kasar, datar dan agak mengkilap, warna koloni putih

kekuningan. Sel vegetatif berbentuk batang dengan spora sub terminal.

Bersamaan dengan terbentuknya spora dibentuk pula benda berupa kristal yang

berada dekat spora yang dikenal dengan nama kristal protein yang merupakan

bahan toksik terhadap serangga.

Gama et al. (2010) melaporkan ada tanda-tanda kerusakan epitel dan saluran pencernaan yang timbul akibat aktivitas kristal protein (toksin) yang

dihasilkan oleh B. thuringiensis isolat Madura. Pada jaringan usus tampak berlubang dan pada tepi lubang-lubang tersebut tampak warna gelap (hitam) yang

mengelilingi jaringan tersebut. Hal ini disebabkan karena aktivitas kristal protein

Beauveria bassiana

Jamur entomopatogen B. bassiana memproduksi beauvericin yang mengakibatkan gangguan pada fungsi hemolimfa dan inti sel serangga inang.

Seperti umumnya jamur, B. bassiana menginfeksi serangga inang melalui kontak fisik, yaitu dengan menempelkan konidia pada integumen. Perkecambahan

konidia terjadi dalam 1-2 hari kemudian dan menumbuhkan miselianya di dalam

tubuh inang. Serangga yang terinfeksi biasanya akan berhenti makan sehingga

menyebabkan imunitasnya menurun, 3- 5 hari kemudian mati dengan ditandai

adanya pertumbuhan konidia pada integumen (Decianto danIndriyani, 2009).

Selanjutnya Soetopo dan Indriyani (2007) melaporkan konidia B. bassiana

dapat diaplikasikan dengan cara disemprotkan pada kanopi tanaman, ditaburkan

pada permukaan tanah, atau dicampur dengan tanah atau kompos. Temperatur dan

kelembaban adalah faktor abiotik yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan

konidia B. bassiana, cahaya melalui panjang gelombang sinar ultraviolet juga berpotensi merusak konidia sehingga aplikasi pada pagi (di bawah pukul 08.00)

atau sore hari (di atas pukul 15.00) dapat menghindari kerusakan B. bassiana

BAHAN DAN METODE Tempat dan waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota,

Kotamadya Binjai dengan ketinggian tempat + 25 m dpl. Penelitian dilaksanakan

pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2013.

Bahan dan alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih tanaman kedelai

varietas Grobogan (Balai Benih Biogen, Bogor), pupuk urea, pupuk TSP, pupuk

KCL, daun sirih, daun sirsak, insektisida monokrotofos (Azodrin 15 WSC),

insektisida sipermetrin (Cypermax 100 EC), insektisida biologi B. thuringiensis

(Bite FC), insektisida biologi B. bassiana (Beauverin P).

Alat yang digunakan adalah cangkul, gembor, meteran, blender,

timbangan, kain saring, handsprayer, gelas ukur, kamera digital, lup, mikroskop,

pisau lipat, alat tulis dan alat-alat lain yang diperlukan dalam pelaksanaan

percobaan.

Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK)

non-faktorial dengan 7 perlakuan dan 3 ulangan.

Mencari ulangan (r) :

(t-1)(r-1) > 15

(7-1)(r-1) > 15

6(r-1) > 15

6r – 6 > 15

Adapun perlakuan yang digunakan adalah :

P0 : Kontrol

P1 : Daun sirsak 200 gram/liter air (Konsentrasi larutan 20%)

P2 : Daun sirih 200 gram/liter air (Konsentrasi larutan 20%)

P3 : Insektisida berbahan aktif Monokrotofos 3 ml/liter air

P4 : Insektisida berbahan aktif Sipermetrin 1 ml/liter air

P5 : Bacillus thuringiensis 1 ml/liter air (109) P6 : Beauveria bassiana 10 gram/liter air (107)

Jumlah Perlakuan : 7

Jumlah Ulangan : 3

Jarak Tanam : 20 cm x 25 cm

Jumlah Plot Lahan : 21 Plot

Luas Tiap Plot Lahan : 2 m x 2 m

Luas Lahan Seluruhnya : 160 m2

Jarak Antar Plot : 50 cm

Lebar Parit Keliling : 75 cm

Jumlah Tanaman Tiap Plot : 63 Tanaman

Jumlah Tanaman Sampel Tiap Plot : 5 Sampel

Jumlah Tanaman Seluruhnya : 1323 Tanaman

Jumlah Tanaman Sampel yang diambil Seluruhnya : 105 Tanaman

Data dianalisis dengan sidik ragam menggunakan model linear:

Yij= µ + τi+ βj + ∑ij

Yij = respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

τi = pengaruh perlakuan ke-i

βj = Pengaruh blok ke-j

∑ij = pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

Pelaksanan penelitian Persiapan lahan

Persiapan lahan diawali dengan membabat gulma dan mencangkul lahan

untuk memperoleh tekstur tanah yang lebih gembur. Plot percobaan berukuran

2 m x 2 m dengan jarak antar plot 0,5 m dan lebar parit tepi 0,75 m.

Penanaman

Kedelai yang ditanam adalah varietas Grobogan. Benih ditanam dengan

sistem tugal. Lubang dibuat sedalam 5 cm dengan jarak tanam 20 x 25 cm. Pada

satu lubang diberi 2 benih kedelai untuk menghindari resiko benih gagal

berkecambah.

Pemeliharaan tanaman Pemupukan

Pemupukan dasar dilakukan pada saat sebelum bibit ditanam. Pemupukan

dilakukan dengan cara ditabur. Kegiatan ini dilakukan 1 minggu sebelum

penanaman, agar pada saat penanaman hara sudah tersedia bagi benih kedelai

yang akan berkecambah. Pemupukan dengan pupuk dasar urea 100 kg/ha, TSP

200 kg/Ha dan KCl diberikan dengan dosis 150 kg/ha (Sinaga, 2009).

Penyiraman

Penyiraman dilakukan setiap hari, banyaknya air yang diberikan sesuai

kebutuhan agar tanah tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Penyiraman

Penyulaman

Penyulaman dilakukan dengan menggantikan tanaman yang tidak tumbuh

dengan tanaman baru yang berumur sama. Penyulaman dilakukan pada saat

tanaman berumur satu minggu.

Penjarangan

Penjarangan dilakukan untuk mengurangi tanaman yang pada satu lubang

tanam ditumbuhi dua kecambah atau lebih. Penjarangan dilakukan dengan

menggunting salah satu tanaman yang pertumbuhannya lebih terhambat.

Penyiangan

Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma yang tumbuh pada lahan

budidaya, penyiangan dilakukan setiap ada gulma yang tumbuh.

Persiapan insektisida Larutan sirih

Diambil daun tanaman sirih sebanyak 200 gram kemudian dicuci,

dihaluskan menggunakan blender dengan 1 liter air. Pemberian air ke dalam

blender dapat dilakukan sedikit demi sedikit, lalu sisa air dapat ditambahkan pada

larutan sirih yang telah selesai di blender. Kemudian larutan disaring

menggunakan kain saring lalu dimasukkan ke dalam botol dan didiamkan selama

satu malam untuk mengendapkan ampas dari daun sirih. Setelah 24 jam larutan

daun sirih di pindahkan ke botol lain secara perlahan agar endapan tidak

tercampur kembali (Deptan, 2011a).

Larutan sirsak

Diambil daun tanaman sirsak sebanyak 200 gram kemudian dicuci,

blender dapat dilakukan sedikit demi sedikit, lalu sisa air dapat ditambahkan pada

larutan sirsak yang telah selesai di blender. Kemudian larutan disaring

menggunakan kain saring lalu dimasukkan ke dalam botol dan didiamkan selama

satu malam untuk mengendapkan ampas dari daun sirih. Setelah 24 jam larutan

daun sirih di pindahkan ke botol lain secara perlahan agar endapan tidak

tercampur kembali (Deptan, 2011a).

Insektisida kimia

Insektisida kimia yang digunakan dalam penelitian ini berbahan aktif

monokrotofos (Azodrin 15 WSC) dengan dosis anjuran 3 ml/liter air dan

insektisida kimia yang berbahan aktif sipermetrin (Cypermax 100 EC) dengan

dosis anjuran 1 ml/liter air.

Insektisida biologi

Insektisida biologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

B. thuringiensis (Bite FC) dan B. bassiana (Beauverin P). Dosis yang digunakan

adalah 1 ml/liter air untuk B. thuringiensis (109) dan 10 gr/liter air untuk

B. bassiana (107). Aplikasi insektisida

Pengaplikasian insektisida dilakukan sebanyak dua kali. Aplikasi pertama

pada saat tanaman berumur 4 hari dan aplikasi kedua pada saat tanaman berumur

10 hari. Aplikasi insektisida sesuai dengan perlakuan masing-masing.

Pengaplikasian insektisida dilakukan pada sore hari. Penyemprotan dilakukan

sampai membasahi seluruh bagian tanaman dengan volume semprot 2 ml/tanaman

Pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan sampel random

sederhana. Tiap populasi diberi nomor kemudian sampel yang diinginkan ditarik

secara random dengan menggunakan undian biasa (Nazir, 2009).

Peubah amatan

Persentase serangan

Pengamatan persentase serangan pada tanaman kedelai dimulai setelah

satu hari setelah aplikasi (hsa), yaitu pada saat tanaman berumur 5 hari setelah

tanam (hst), dan dilakukan dengan interval lima hari sekali yaitu pada 5 hst,

10 hst, 15 hst dan 20 hst. Persentase serangan dihitung dengan menggunakan

rumus :

PS =A

B x 100%

Dimana :

PS = Persentase Serangan

A = Jumlah tanaman sampel yang terserang

B = Jumlah keseluruhan tanaman sampel

(Ginting, 2009).

Jumlah larva lalat bibit

Perhitungan larva dilakukan pada saat tanaman berumur 10 hst, 15 hst, dan

20 hst, dilakukan dengan cara membelah batang tanaman kedelai dan kulit batang

kedelai lalu diamati di bawah mikroskop. Perhitungan larva dilakukan dengan

Jumlah pupa lalat bibit

Perhitungan pupa dilakukan pada saat tanaman berumur 15 hst, dan 20 hst,

dilakukan dengan cara membelah batang tanaman kedelai dan kulit batang kedelai

lalu diamati di bawah mikroskop. Perhitungan pupa dilakukan dengan mengambil

5 sampel tanaman.

Jumlah imago lalat bibit

Perhitungan hama dilakukan dengan mengamati 1 plot tanaman.

Pengamatan dilakukan pada pukul 07.00 pagi dan diambil pada 5 hst, 10 hst,

15 hst dan 20 hst.

Waktu munculnya gejala

Pengamatan waktu munculnya gejala dilakukan dengan mengamati waktu

munculnya gejala pertama kali pada sampel tanaman kedelai untuk setiap

perlakuan di lapangan. Pengamatan dilakukan mulai dari tanaman berusia 3 hst

HASIL DAN PEMBAHASAN Persentase serangan lalat bibit O. phaseoli (%)

Berdasarkan data pengamatan dan tabel sidik ragam (lampiran 3-6)

diketahui bahwa perlakuan pemberian beberapa jenis insektisida pada tanaman

kedelai berpengaruh sangat nyata terhadap persentase serangan pada 10 hst.

[image:34.595.111.514.262.496.2]Persentase serangan 5-20 hst dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Persentase serangan lalat bibit O. phaseoli

Perlakuan insektisida

Persentase serangan (%)

5 hst 10 hst 15 hst 20 hst

P0 13,33 (19,06) 40,00 (39,23) a 26,76 (27,13) 6,67 (11,56) P1 0,00 (4,05) 0,00 (4,05) c 20,00 (23,28) 6,67 (11,56) P2 13,33 (19,06) 20,00 (23,28) abc 33,33 (31,35) 0,00 (4,05) P3 6,67 (11,56) 20,00 (23,28) abc 26,67 (30,79) 6,67 (11,56) P4 6,67 (11,56) 33,33 (35,01) ab 33,33 (35,01) 0,33 (4,62) P5 6,67 (11,56) 0,00 (4,05) c 20,00 (23,28) 13,33 (15,78) P6 0,00 (4,05) 13,33 (19,06) c 26,67 (30,79) 0,00 (4,05) Keterangan: P0: kontrol, P1: daun sirsak 200 gr/l air, P2: daun sirih 200 gr/l air,

P3: monokrotofos 3 ml/l air, P4: sipermetrin 1 ml/l air, P5: B. thuringiensis 1 ml/l air, P6: B. bassiana 10 gr/l air. Angka

yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata pada taraf 5% menurut Uji Jarak Duncan. Angka di dalam kurung merupakan hasil transformasi �������+ 0,5.

Persentase serangan lalat bibit O. phaseoli diamati dengan memperhatikan gejala yang timbul pada tanaman kedelai. Pada penelitian ini persentase serangan

lalat bibit pada 5, 15 dan 20 hst tidak berbeda nyata untuk semua perlakuan.

Sedangkan pada 10 hst persentase serangan tertinggi (40,00%) terdapat pada

perlakuan P0 (kontrol) tidak berbeda nyata dengan P2 (daun sirih 200 gr/l air), P3

(monokrotofos 3 ml/l air), dan P4 (sipermetrin 1 ml/l air) tetapi berbeda sangat

mengendalikan O. phaseoli dibanding perlakuan lainnya. Kemampuan daun sirsak dalam mengendalikan O. phaseoli disebabkan oleh bau yang sangat tajam dari daun sirsak, yang berfungsi sebagai bahan repelent (penolak) serangga. Hal ini sesuai dengan literatur Riyanto (2009) yang menyatakan bahwa ekstrak daun

sirsak terbukti efektif untuk dijadikan bahan repelent (penolak) serangga. Hal yang sama juga terjadi pada B. thuringiensis dan B. bassiana yang mampu menekan persentase serangan lalat bibit, hal ini dikarenakan B. thuringiensis

menghasilkan kristal protein yang bersifat toksik terhadap serangga.

Salaki dan Sembiring (2006) yang menyatakan B. thuringiensis menghasilkan kristal protein yang bersifat toksik terhadap serangga yang berada didekat spora

yang merupakan sel vegetatif. Sedangkan B. bassiana memproduksi beauvericin yang mengakibatkan gangguan pada fungsi hemolimfa dan inti sel serangga

inang, Decianto dan Indriyanto (2009) yang menyatakan jamur entomopatogen

B. bassiana memproduksi beauvericin yang mengakibatkan gangguan pada fungsi hemolimfa dan inti sel serangga inang dan menginfeksi serangga inang melalui

kontak fisik.

Dari Tabel 1 terlihat persentase serangan hama lalat bibit O. phaseoli pada perlakuan P0 (kontrol) tidak berbeda dengan perlakuan P4 (Sipermetrin 1 ml/l air)

yaitu 33,33%. Hal ini dapat terjadi karena meningkatnya kekebalan hama terhadap

insektisida kimia atau sering juga disebut sebagai resistensi hama. Resistensi

hama ini terjadi akibat pemakaian insektisida kimia dengan tidak bijaksana dan

terus menerus. Bahagiawati (2001) menyatakan kasus hama berkembang menjadi

resisten juga telah terjadi di Indonesia pada awal tahun 1970 pada tanaman padi.

spesies serangga berkembang menjadi resisten. Selanjutnya Deptan (2011)

menyatakan penggunaan insektisida kimia secara tidak bijaksana dapat

menyebabkan timbulnya resistensi (kekebalan), sehingga untuk mengatasi

organisme pengganggu yang resisten perlu dosis yang lebih tinggi.

Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui gejala serangan O. phaseoli

berupa adanya lubang tusukan pada kotiledon yang merupakan bekas tusukan

ovipositor lalat bibit betina pada saat meletakkan telur. Selain itu terdapat gerekan

pada kotiledon yang merupakan aktivitas jalur makan larva yang baru menetas

pada kotiledon (Gambar 6 a.) sebelum akhirnya turun ke batang dan berdiam di

pangkal batang dekat leher akar sampai menjadi pupa, yang dapat menyebabkan

terbelahnya kulit batang di dekat leher akar (Gambar 6 b). Pada serangan berat

dapat menyebabkan kematian tanaman yang biasanya diikuti dengan pangkal

batang yang patah dan tanaman mengering (Gambar 6 c). Djuwarso et al. (1992) menyatakan bahwa tanaman terserang lalat bibit ditunjukkan dari adanya

bintik-bintik yang merupakan luka bekas tusukan ovipositor lalat bibit, selain itu gejala

serangan ditunjukkan dari alur-alur coklat pada keping biji dan kulit batang yang

merupakan bekas gerekan larva, tanaman yang tidak tahan dengan serangan larva

keping biji akan cepat gugur, tanaman layu dan akhirnya mati.

[image:36.595.111.513.583.692.2](a) (b) (c)

Jumlah larva lalat bibitO. phaseoli (ekor)

Berdasarkan data pengamatan dan hasil sidik ragam (lampiran 7-10)

diketahui bahwa perlakuan pemberian beberapa jenis insektisida berpengaruh

sangat nyata terhadap jumlah larva O. phaseoli pada 10 hst. Dimana rataan tertinggi terdapat pada perlakuan P4 (Sipermetrin 1 ml/l air) yaitu 1,00 larva.

Sedangkan rataan terendah (0,00 ekor) terdapat pada perlakuan P1 (daun sirsak

200 gr/l air) dan P5 (B. thuringiensis 1 ml/l air). Rataan jumlah larva lalat bibit

O. phaseoli dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Jumlah larva lalat bibit O. phaseoli

Perlakuan Rataan jumlah larva O. phaseoli (ekor)

insektisida 5 hst 10 hst 15 hst 20 hst

P0 0,00 (0,71) 0,67 (1,00) ab 0,67 (1,05) 0,00 (0,71) P1 0,00 (0,71) 0,00 (0,71) b 0,00 (0,71) 0,33 (0,88) P2 0,00 (0,71) 0,33 (0,88) ab 1,33 (1,27) 0,00 (0,71) P3 0,00 (0,71) 0,33 (0,88) ab 0,67 (1,00) 0,00 (0,71) P4 0,00 (0,71) 1,00 (1,17) a 1,33 (1,29) 0,00 (0,71) P5 0,00 (0,71) 0,00 (0,71) b 0,33 (0,88) 0,33 (0,88) P6 0,00 (0,71) 0,67 (1,05) ab 0,67 (1,00) 0,00 (0,71) Keterangan: P0: kontrol, P1: daun sirsak 200 gr/l air, P2: daun sirih 200 gr/l air,

P3: monokrotofos 3 ml/l air, P4: sipermetrin 1 ml/l air, P5: B. thuringiensis 1 ml/l air, P6: B. bassiana 10 gr/l air. Angka

yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata pada taraf 5% menurut Uji Jarak Duncan. Angka di dalam kurung merupakan angka hasil transformasi ��+ 0,5.

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah larva pada 5,

15, dan 20 hst tidak berbeda nyata pada semua perlakuan, sedangkan pada

pengamatan 10 hst jumlah larva tertinggi (1,00 ekor) terdapat pada perlakuan P4

(Insektisida Sipermetrin 1 ml/liter air) tidak berbeda nyata dengan perlakuan P0

(kontrol), P2 (daun sirih 200 gr/l air), P3 (B. thuringiensis 1 ml/l air), dan P6 (B. bassiana 10 gr/l air), tetapi berbeda sangat nyata dengan P1 (daun sirsak 200

sipermetrin yang digunakan dalam penelitian ini termasuk insektisida racun

kontak dan perut, sedangkan larva O. phaseoli terdapat di dalam kotiledon dan di bawah permukaan kulit batang, jadi tidak memungkinkan untuk mengenai larva

secara langsung (kontak langsung) oleh karena itu efektifitasnya menjadi kurang

maksimal. Untung (2000) menyatakan insektisida kontak memasuki tubuh

serangga apabila serangga mengadakan kontak langsung dengan insektisida atau

serangga berjalan di atas permukaan tanaman yang telah mengandung insektisida.

Berdasarkan hasil pengamatan di bawah mikroskop dengan perbesaran

10 x 40 diketahui bahwa larva yang diperoleh pada 5 hst, 10 hst, 15 hst, dan 20 hst

adalah larva O. phaseoli (Gambar 7). Larva ini terletak di bawah epidermis batang. Dari Gambar 7 (a) ini dapat dilihat bahwa larva memiliki sepasang tanduk

pada bagian anterior dan ujung posteriornya. Ukuran rata-rata larva yaitu panjang

3 mm dan lebarnya 0,95 mm. Kalshoven (1981) menyatakan larva dan pupa

O. phaseoli terletak pada jaringan kulit batang tanaman muda, memiliki sepasang tanduk di bagian apikal dan ujung posteriornya (proses dari pembentukan tanduk

pada toraks dan spirakel pada abdomen).

(a) (b)

Gambar 7. (a) larva O. phaseoli, (b) larva O. phaseoli yang berada pada bawah permukaan kulit batang

Dari data penelitian yang didapat rataan jumlah keseluruhan larva tertinggi

[image:38.595.122.490.521.661.2]meletakkan telur pada saat tanaman muncul di atas permukaan tanah

(rata-rata 5 hst), menetas 2-4 hari kemudian, menggerek kotiledon dan akhirnya

turun ke dalam batang, dan mengerek batang, berdiam di sekitar leher akar selama

kurang lebih 10 hari dan akhirnya menjadi pupa. Djuwarso (1988) menyatakan di

lapangan telur mulai ditemukan pada tanaman berumur 5-7 hari, puncaknya pada

umur 6 hari, lama stadium telur berkisar antara 2-4 hari. Menurut Goot (1984)

stadia rata-rata larva adalah 10 hari.

Dari hasil pengamatan diketahui pada saat tanaman berumur 5 hst tidak

ada larva yang ditemukan (Tabel 2). Hal ini dikarenakan pada saat tanaman

berumur 5 hst tanaman kedelai baru mulai tumbuh dan membuka kotiledonnya.

Lalat O. phaseoli baru mulai meletakkan telurnya pada saat kotiledon telah membuka. Deptan (2008) menyatakan imago betina O. phaseoli meletakkan telur sejak tanaman muncul di atas tanah sampai dua minggu setelah tanam (mst).

Sedangkan Ginting (2009) menyatakan imago O. phaseoli mulai ditemukan pada pertanaman kedelai sejak 6 hari setelah tanam (hst).

Jumlah pupa lalat bibit O. phaseoli (ekor)

Berdasarkan data pengamatan dan hasil sidik ragam (lampiran 11-12)

diketahui bahwa perlakuan pemberian beberapa jenis insektisida berpengaruh

tidak nyata terhadap jumlah larva O. phaseoli pada 15 dan 20 hst. Dimana rataan tertinggi terdapat pada perlakuan P4 (Sipermetrin 1 ml/l air) yaitu 1,00 pupa.

Sedangkan rataan terendah (0,00 ekor) terdapat pada perlakuan P1 (daun sirsak

200 gr/l air) dan P5 (B. thuringiensis 1 ml/l air). Rataan jumlah pupa lalat bibit

Tabel 3. Jumlah pupa lalat bibit O. phaseoli

Perlakuan insektisida Jumlah pupa O. phaseoli (ekor) 15 hst 20 hst

P0 (kontrol) 0,00 (0,71) 0,67 (1,05)

P1 (daun sirsak 200 gr/l air) 0,00 (0,71) 0,00 (0,71) P2 (daun sirih 200 gr/l air) 0,33 (0,88) 0,33 (0,88) P3 (insektisida monokrotofos 3 ml/l air) 0,33 (0,88) 0,33 (0,88) P4 (insektisida sipermetrin 3 ml/l air) 0,00 (0,71) 1,00 (1,17) P5 (Bacillus thuringiensis 1 ml/l air) 0,00 (0,71) 0,00 (0,71) P6 (Beauveria bassiana 10 gr/l air) 0,00 (0,71) 0,33 (0,88) Keterangan: Angka di dalam kurung merupakan angka hasil transformasi

��+ 0,5.

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pupa pada 15

dan 20 hst tidak berbeda nyata pada semua perlakuan. Pada perlakuan

P0 (kontrol), P1 (daun sirsak 200 gr/l air), P4 (insektisida sipermetrin 3 ml/l air),

P5 (Bacillus thuringiensis 1 ml/l air), dan P6 (Beauveria bassiana 10 gr/l air) pada 15 hari tidak terdapat pupa, padahal pada pengamatan jumlah larva sebelumnya

terdapat larva. Tidak terdapatnya pupa dapat disebabkan oleh beberapa hal,

diantaranya larva belum berubah menjadi pupa karena siklus hidup dari telur

sampai menjadi pupa berlangsung antara 11-14 hari. Sedangkan lalat bibit

meletakkan telur pada saat tanaman berumur 4-5 hari. Selain itu faktor lingkungan

dan cuaca juga mempengaruhi siklus hidup lalat bibit. Pada saat tanaman berumur

7 hari, curah hujan mulai tinggi sehingga keberhasilan pertumbuhan larva menjadi

pupa menjadi rendah. Djuwarso (1988) menyatakan lama stadium telur O. phaseoli berkisar antara 2-4 hari, dan stadia larva pada dataran rendah rata-rata 10 hari dan di daerah yang temperaturnya lebih rendah, stadia larva berlangsung

lebih lama antara 17-22 hari. Kelembaban dan curah hujan merupakan faktor

cuaca yang berperan dalam kelimpahan imago, telur dan pupa lalat bibit. Semakin

rendah kelembaban, populasi imago dan telur semakin meningkat, dan semakin

Dari hasil penelitian diketahui jumlah larva tertinggi terdapat pada

perlakuan P4 (Sipermetrin 1 ml/l air) yaitu 1,00 pupa. Sedangkan rataan terendah

(0,00 pupa) terdapat pada perlakuan P1 (daun sirsak 200 gr/l air) dan P5 (B. thuringiensis 1 ml/l air). Hal ini disebabkan oleh insektisida sipermetrin yang digunakan termasuk dalam golongan racun kontak, sedangkan pupa O. phaseoli

terdapat di dalam pangkal batang tanaman kedelai sehingga insektisida

sipermetrin tidak dapat mengenai larva secara langsung. Sedangkan daun sirsak

merupakan golongan racun perut yang berperan sebagai larvasida yang dapat

mematikan larva sebelum berubah menjadi pupa. Ruliansyah et al. (2009) menyatakan bahwa buah mentah, biji, daun dan akar sirsak mengandung senyawa

anonain yang dapat berperan sebagai insektisida, larvasida, penolak makan, dan

penolak serangga sebagai racun kontak dan racun perut. Hal yang sama juga

terjadi pada B. thuringiensis termasuk golongan racun perut yang dapat menghasilkan kristal protein yang toksik pada serangga. Gama et al. (2010) menyatakan B. thuringiensis menghasilkan kristal protein yang toksik terhadap serangga dan menyebabkan kerusakan epitel dan saluran pencernaan serangga.

Dari hasil pengamatan di bawah mikroskop dengan perbecaran 4 x 10

terbukti bahwa pupa yang terletak di bawah permukaan kulit tanaman kedelai di

dekat leher akar (Gambar 8 b) adalah pupa O. phaseoli. Dengan ciri pupa

berwarna kuning kecoklatan, ukuran rata-rata panjang 3 mm dan lebar 0,9 mm

(Gambar 8 a). Pupa memiliki kulit yang keras dan sepasang tanduk yang terpisah.

Rusamsi (1982) menyatakan pupa terbentuk di bawah epidermis kulit pada

pangkal batang atau pangkal akar. Pupa yang terbentuk berwarna kuning

[image:42.595.121.525.93.282.2]

(a) (b)

Gambar 8. (a) Pupa O. phaseoli dibawah mikroskop perbesaran 4 x 10, (b) kulit

batang tanaman kedelai yang sudah dikelupas dan terdapat pupa

O. phaseoli

Jumlah imago lalat bibitO. phaseoli (ekor)

Dari data pengamatan yang diperoleh dan hasil sidik ragam (lampiran

11-14) diketahui bahwa perlakuan pemberian beberapa jenis insektisida

berpengaruh nyata terhadap jumlah imago lalat bibit O. phaseoli pada 20 hst. Rataan jumlah imago lalat bibit O. phaseoli dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah imago lalat bibit O. phaseoli

Perlakuan insektisida

Jumlah imago O. phaseoli (ekor)

5 hst 10 hst 15 hst 20 hst

P0 1,67 (1,46) 4,33 (2,20) 1,67 (1,35) 1,33 (1,29) ab P1 1,33 (1,34) 2,67 (1,76) 1,00 (1,10) 0,00 (0,71) b P2 2,33 (1,68) 3,33 (1,95) 1,00 (1,17) 1,00 (1,17) ab P3 2,00 (1,58) 4,00 (2,12) 1,33 (1,27) 0,67 (1,05) ab P4 1,67 (1,46) 2,76 (1,74) 1,00 (1,17) 1,33 (1,34) a P5 2,00 (1,56) 3,33 (1,95) 1,00 (1,17) 1,33 (1,29) ab P6 1,33 (1,34) 3.67 (2,04) 1,00 (1,22) 1,00 (1,17) ab Keterangan: P0: kontrol, P1: daun sirsak 200 gr/l air, P2: daun sirih 200 gr/l air,

P3: monokrotofos 3 ml/l air, P4: sipermetrin 1 ml/l air, P5: B. thuringiensis 1 ml/l air, P6: B. bassiana 10 gr/l air. Angka

yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata pada taraf 5% menurut Uji Jarak Duncan. Angka di dalam kurung merupakan angka hasil transformasi ��+ 0,5.

Dari hasil sidik ragam diketahui bahwa pada jumlah imago 5, 10, dan

15 hst tidak berbeda nyata pada semua perlakuan. Sedangkan pada 20 hst

[image:42.595.112.516.439.676.2]dengan P1 (daun sirsak 200 gr/l air, jumlah imago 0,00 ekor). Hal ini

menunjukkan daun sirsak efektif untuk mengusir hama lalat bibit O. phaseoli

karena daun sirsak memiliki kandungan senyawa kimia annonain yang dapat

berperan sebagai insektisida, larvasida dan anti-feedant dengan cara kerja sebagai racun kontak dan racun perut. Tohir (2010) menyatakan daun sirsak mengandung

senyawa kimia annonain yang dapat berperan sebagai insektisida, larvasida,

penolak serangga dan bekerja sebagai racun kontak dan racun perut. Selain itu

acetogenin antara lain, asimisin, bulatacin, dan squamosin.

Mendukung hasil pengamatan dan identifikasi pada larva sebelumnya, dari

hasil pengamatan dan identifikasi terdapat lalat bibit yang menyerang tanaman

kedelai di penelitian ini adalah spesies O. phaseoli (Gambar 9 a dan b). Hal ini ditandai dengan ukuran rata-rata panjang tubuh lalat bibit yang diperoleh yaitu 1,9

mm dan lebarnya 0,7 mm. Dari hasil pengamatan rata-rata panjang tubuh lalat

apabila sayap dikembangkan adalah 3,2 mm dan lalat ini berwarna hitam

(Gambar 9 a). Ginting (2009) menyatakan imago O. phaseoli berukuran 1,9-2,2 mm, lalat dewasa berwarna hitam.

(a) (b)

[image:43.595.126.495.527.656.2]Waktu munculnya gejala (hst)

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan gejala awal yang diperoleh

[image:44.595.118.510.227.351.2]pada tanaman kedelai akibat serangan lalat bibit O. phaseoli adalah adanya lubang bekas tusukan ovipositor oleh O. phaseoli betina. Waktu munculnya gejala pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Waktu munculnya gejala serangan lalat bibit O. phaseoli

Perlakuan Waktu muncul gejala (hst)

P0 (kontrol) 5

P1 (daun sirsak 200 gr/l air) 6

P2 (daun sirih 200 gr/l air) 5

P3 (insektisida monokrotofos 3 ml/l air) 5 P4 (insektisida sipermetrin 3 ml/l air) 5 P5 (Bacillus thuringiensis 1 ml/l air) 5 P6 (Beauveria bassiana 10 gr/l air) 6

Gejala serangan mulai nampak pada 5-6 hst (Gambar 10 a). Gejala awal

yang terlihat adalah adanya bekas tusukan ovipositor hama lalat bibit betina yang

akan meletakkan telurnya pada kotiledon tanaman kedelai yang sudah membuka

pada umur 5 hst (Gambar 10 b). Hal ini sesuai dengan Djuwarso (1988) yang

menyatakan di lapangan telur mulai ditemukan pada tanaman berumur 5-7 hari.

Puncak populasi telur pada keping biji terjadi pada tanaman berumur enam hari.

(a) (b)

[image:44.595.128.504.537.684.2]KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

1. Persentase serangan lalat bibit O. phaseoli mencapai puncaknya pada saat tanaman kedelai berumur 15 hari setelah tanam (hst), sedangkan jumlah lalat

bibit O. phaseoli mencapai puncaknya pada saat tanaman berumur 10 hst. 2. Perlakuan P1 (daunsirsak 200 gr/l air, 0,00%), P5 (Bacillus thuringiensis 1 ml/l

air, 0,00%) dan P6 (Beauveria bassiana 10 gr/l air, 13,33%) efektif dalam menekan persentase serangan lalat bibit.

3. Perlakuan P1 (daunsirsak 200 gr/l air, 0,00 ekor) dan P5 (Bacillus thuringiensis

1 ml/l air, 0,00 ekor) efektif dalam menekan jumlah larva lalat bibit

4. Perlakuan P1 (daunsirsak 200 gr/l air, 0,00 ekor) efektif dalam menekan

jumlah imago lalat bibit.

5. Waktu munculnya gejala serangan antara 5-6 hst.

Saran

Dari 7 perlakuan yang diuji, perlakuan yang disarankan untuk

DAFTAR PUSTAKA

Arsensi I. 2012. Pengaruh Pemberian ekstrak Daun sirih Terhadap Penyebab Penyakit Bulai Pada Tanaman Jagung Manis (Zea mays L.

Sacaracharata). Ziraa’ah 33(1):17-21.

Bahagiawati. 2001. Manajemen Resistensi Serangga Hama pada Pertanaman Tanaman Transgenik Bt. Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan, Bogor. Diunduh dari

[BPS] Badan Resmi Statistik. 2012. Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai. 15(7):1-10. Diunduh dari

Decianto S & I G A A Indriyani. 2009. Jamur Entomopatogen Beauveria bassiana: Potensi dan Prospeknya dalam Pengendalian Hama Tungau.

Perspektif 8(2):65-73.

[Deptan] Departemen Pertanian. 2011a. Pengendalian Hama dan Penyakit dengan Pestisida Nabati. Diunduh dari tanggal 25 Maret 2013.

______. 2011b. Pedoman Pembinaan penggunaan Pestisida. Diunduh dari http://ppvt.setjen.deptan.go.id pada tanggal 26 Juli 2013

______. 2008. Lebih Dekat Mengenal Lalat Kacang (Agromyza phaseoli) Hama Pada Tanaman Kedelai. Diunduh dari tanggal 25 Maret 2013.

Djuwarso T. 1988. Bioekologi, Serangan, dan Pengendalian Lalat Kacang. Balai

Penelitian Tanaman Pangan, Bogor.

Djuwarso T; D M Arsyad; & I B G Suryawan. 1992. Uji Lapangan Varietas Kedelai Terhadap Hama Lalat Kacang Ophiomyia phaseoli (Tryon) (Diptera: Agromyzidae) Balai Penelitian Tanaman Pangan, Bogor.

Gama Z P; B Yanuwiadi; & T H Kurniati. 2010. Strategi Pemberantasan Nyamuk Aman Lingkungan: Potensi Bacillus thuringiensis Isolat Madura Sebagai Musuh Alami Nyamuk Aedes aegypti. Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari 1(1):1-10.

Ginting Y F. 2009. Perkembangan Lalat Bibit Ophiomyia phaseoli Try. (Diptera: Agromyzidae) Pada Tanaman Kedelai. Skripsi Institut Pertanian Bogor, Bogor. Halaman 6-17.

Kalshoven L G E. 1981. The Pest of Crops in Indonesia. Revised by van der Laan. PT Ichtiar Baru-Van Hoeeve. Jakarta.

Kartasapoetra A G. 1990. Hama tanaman Pangan dan Perkebunan. Bumi Aksara. Jakarta.

Loekman U; H Suyani; E Munaf; & R Zein. 2005. Penentuan Sipermetrin dan Permetrin Sebagai Residu Pestisida Dalam Kubis Secara HPLC. Jurnal Kimia Andalas. 11(1):21-24.

Marwoto. 1997. Rakitan Teknologi PHT pada Tanaman Kedelai. Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-Umbian, Malang.

Meirina T; S Darmanti; & S Haryanti. 2008. Produktivitas Kedelai (Glycine max (L.) Merril var. Lokon) Yang Diperlakukan Dengan Pupuk

Organik Cair Lengkap Pada Dosis Dan Waktu Pemupukan Yang Berbeda.

Nazir M. 2009. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Bogor.

Oka I N. 1999. Pengendalian Hama Terpadu dan Implementasinya di Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Prihatman K. 2000. Kedelai (Glycine max L.). Kantor Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Diunduh dari

Rachmawati D & E Korlina. 2009. Pemanfaatan Pestisda Nabati Untuk Mengendalikan Organisme Pengganggu Tanaman. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Jawa Timur. Diunduh dari

Riyanto. 2009. Potensi Lengkuas (Languas galangal L.), Beluntas (Pluchea indica L.), dan Sirsak (Annona muricata L.) sebagai Insektisida

Nabati Kumbang Kacang Hijau Callosobruchus chinensis L. (Coleoptera : Bruchidae). 6(2):58-66.

Ruliansyah A; W Ridwan & A J Kusnandar. 2009. Efikasi Berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun Sirsak (Anona muricata) Terhadap Jentik Nyamuk Culex quinquefasciatus. Aspirator 1(1):46-50

Rusamsi E K. 1982. Sebaran dan Penarikan Contoh Telur dan Larva Agromyza phaseoli Coq. Pada Kedelai. Tesis Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Salaki C L & L Sembiring. 2006. Eksplorasi Bakteri Bacillus thuringiensis Dari Berbagai Habitat Alami yang Berpotensi Sebagai Agensia Pengendalian Hayati Nyamuk Aedes aegypti Linn.

Sinaga S W. 2009. Pengaruh Pemberian Insektisida Nabati Terhadap serangan Hama Polong Pada Tanaman Kedelai (Glycine max L. Merill) di Lapangan. Skripsi Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan. Soetopo D & I G A A Indriyani. 2007. Status Teknologi dan Prospek Beauveria bassiana Untuk Pengendalian Serangga Hama Tanaman Perkebunan yang Ramah Lingkungan. Perspektif 6(1):29-46.

Tohir A M. 2010. Teknik Ekstraksi dan Aplikasi Beberapa Pestisida Nabati untuk Menurunkan Palatabilitas Ulat Grayak (Spodoptera litura Fabr.) di

Laboratorium. Buletin Teknik Pertanian 15(1):37-40.

Lampiran 1. Bagan Plot Penelitian

BLOK II BLOK III BLOK I

50 cm 50 cm

P0 P0 P0

P1

P4 P1

P4 P2

P5

P3

P4 P6

P6 P6

P2

P3 P3

P5 P1 P2

Lampiran 2. Bagan Penanaman Pada Plot

200 cm

Keterangan :

A = 25 cm

B = 20 cm

200 cm B

A A

Lampiran 3. Data Persentase Serangan O. phaseoli 5 hst

Data Transformasi Arcsin√X

Perlakuan Blok Total Rataan

1 2 3

P0 26,57 26,57 4,05 57,18 19,06

P1 4,05 4,05 4,05 12,16 4,05

P2 26,57 4,05 26,57 57,18 19,06 P3 4,05 4,05 26,57 34,67 11,56 P4 4,05 4,05 26,57 34,67 11,56 P5 4,05 4,05 26,57 34,67 11,56

P6 4,05 4,05 4,05 12,16 4,05

Total 73,40 50,89 118,42 242,72

Rataan 10,49 7,27 16,92 11,56

Daftar Sidik Ragam

SK db JK KT F.hit F 0,05 F 0,01 ket

Blok 2 337,81 168,90 1,50 3,88 6,93 tn

P 6 675,61 112,60 1,00 3,00 4,28 tn

galat 12 1351,23 112,60 total 20 2364,65

FK 2805,44 KK 0,92

Keterangan : tn = Tidak Nyata

Perlakuan Blok Total Rataan

1 2 3

P0 20,00 20,00 0,00 40,00 13,33

P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P2 20,00 0,00 20,00 40,00 13,33 P3 0,00 0,00 20,00 20,00 6,67 P4 0,00 0,00 20,00 20,00 6,67 P5 0,00 0,00 20,00 20,00 6,67

P6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 40,00 20,00 80,00 140,00

Lampiran 4. Data Persentase Serangan O. phaseoli 10 hst

Perlakuan Blok Total Rataan

1 2 3

P0 40,00 40,00 20,00 100,00 33,33

P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P2 0,00 40,00 20,00 60,00 20,00 P3 40,00 20,00 0,00 60,00 20,00 P4 20,00 40,00 40,00 100,00 33,33

P5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P6 0,00 20,00 20,00 40,00 13,33 Total 100,00 160,00 100,00 360,00

Rataan 14,29 22,86 14,29 17,14

Data Transformasi Arcsin√X

Perlakuan Blok Total Rataan

1 2 3

P0 39,23 39,23 26,57 105,03 35,01

P1 4,05 4,05 4,05 12,16 4,05

P2 4,05 39,23 26,57 69,85 23,28 P3 39,23 26,57 4,05 69,85 23,28 P4 26,57 39,23 39,23 105,03 35,01

P5 4,05 4,05 4,05 12,16 4,05

P6 4,05 26,57 26,57 57,18 19,06 Total 121,25 178,93 131,09 431,27

Rataan 17,32 25,56 18,73 20,54

Daftar Sidik Ragam

SK Db JK KT F.hit F 0,05 F 0,01 ket

Blok 2 241,52 120,76 0,98 3,88 6,93 tn

P 6 3350,94 558,49 4,55 3,00 4,28 **

galat 12 1472,95 122,75 total 20 5065,41

FK 9384,86 KK 0,53

Keterangan : ** = Sangat Nyata tn = Tidak Nyata

Uji Jarak Duncan

SY 6,40 -16,42 -17,31 -2,75 1,08 0,89 12,49 16,71

I 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

SSR 0.05 3,20 3,34 3,41 3,47 3,50 3,52 3,52 LSR 0.05 20,47 21,36 21,81 22,20 22,39 22,52 22,52

Perlakuan P1 P5 P2 P3 P0 P6 P4

Rataan 4,05 4,05 19,06 23,28 23,28 35,01 39,23

b

c

Lampiran 5. Data Persentase Serangan O. phaseoli 15 hst

Perlakuan Blok Total Rataan

1 2 3

P0 20,00 60,00 0,00 80,00 26,67 P1 0,00 20,00 40,00 60,00 20,00 P2 40,00 60,00 0,00 100,00 33,33 P3 20,00 20,00 40,00 80,00 26,67 P4 20,00 40,00 40,00 100,00 33,33 P5 0,00 40,00 20,00 60,00 20,00 P6 20,00 20,00 40,00 80,00 26,67 Total 120,00 260,00 180,00 560,00

Rataan 17,14 37,14 25,71 26,67

Data Transformasi Arcsin√X

Perlakuan Blok Total Rataan

1 2 3

P0 26,57 50,77 4,05 81,39 27,13 P1 4,05 26,57 39,23 69,85 23,28 P2 39,23 50,77 4,05 94,05 31,35 P3 26,57 26,57 39,23 92,36 30,79 P4 26,57 39,23 39,23 105,03 35,01 P5 4,05 39,23 26,57 69,85 23,28 P6 26,57 26,57 39,23 92,36 30,79 Total 153,60 259,70 191,60 604,90

Rataan 21,94 37,10 27,37 28,80

Daftar Sidik Ragam

SK db JK KT F.hit F 0,05 F 0,01 ket

Blok 2 825,56 412,78 1,63 3,88 6,93 tn

P 6 349,84 58,31 0,23 3,00 4,28 tn

galat 12 3040,81 253,40 total 20 4216,20

FK 17423,84 KK 0,55

Lampiran 6. Data Persentase Serangan O. phaseoli 20 hst

Perlakuan Blok Total Rataan

1 2 3

P0 0,00 0,00 20,00 20,00 6,67

P1 0,00 20,00 0,00 20,00 6,67

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P3 0,00 20,00 0,00 20,00 6,67

P4 0,00 0,00 1,00 1,00 0,33

P5 0,00 40,00 0,00 40,00 13,33

P6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 80,00 21,00 101,00

Rataan 0,00 11,43 3,00 4,81

Data Transformasi Arcsin√X

Perlakuan Blok Total Rataan

1 2 3

P0 4,05 4,05 26,57 34,67 11,56 P1 4,05 26,57 4,05 34,67 11,56

P2 4,05 4,05 4,05 12,16 4,05

P3 4,05 26,57 4,05 34,67 11,56

P4 4,05 4,05 5,47 13,85 4,62

P5 4,05 39,23 4,05 47,34 15,78

P6 4,05 4,05 4,05 12,16 4,05

Total 28,38 108,58 52,58 189,54

Rataan 4,05 15,51 7,51 9,03

Daftar Sidik Ragam

SK Db JK KT F.hit F 0,05 F 0,01 ket

Blok 2 483,49 241,74 2,14 3,88 6,93 tn

P 6 401,19 66,86 0,59 3,00 4,28 tn

galat 12 1356,76 113,06

total 20 2241,44

FK 1710,78

KK 1,18

Lampiran 7. Data Jumlah Larva O. phaseoli 5 hst

Perlakuan Blok Total Rataan

1 2 3

P0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00

Rataan 0,00 0,00 0,00 0,00

Data Transformasi √X + 0,5

Perlakuan Blok Total Rataan

1 2 3

P0 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71

P1 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71

P2 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71

P3 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71

P4 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71

P5 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71

P6 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71

Total 4,95 4,95 4,95 14,85

Rataan 0,71 0,71 0,71 0,71

Daftar Sidik Ragam

SK db JK KT F.hit F.tab Ket

Blok 2 0,00 0,00 0,00 4,26 tn

P 6 0,00 0,00 0,00 3,37 tn

galat 9 0,00 0,00 0,00 total 17 0,00

FK 10,50 KK 0,00

Lampiran 8. Data Jumlah Larva O. phaseoli 10 hst

Perlakuan Blok Total Rataan

1 2 3

P0 0,00 2,00 0,00 2,00 0,67 P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P2 0,00 1,00 0,00 1,00 0,33 P3 0,00 1,00 0,00 1,00 0,33 P4 0,00 2,00 1,00 3,00 1,00 P5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P6 0,00 1,00 1,00 2,00 0,67 Total 0,00 7,00 2,00 9,00

Rataan 0,00 1,00 0,29 0,43

Data Transformasi √X + 0,5

Perlakuan Blok Total Rataan

1 2 3

P0 0,71 1,58 0,71 3,00 1,00 P1 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71 P2 0,71 1,22 0,71 2,64 0,88 P3 0,71 1,22 0,71 2,64 0,88 P4 0,71 1,58 1,22 3,51 1,17 P5 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71 P6 0,71 1,22 1,22 3,16 1,05 Total 4,95 8,25 5,99 19,19

Rataan 0,71 1,18 0,86 0,91

Daftar Sidik Ragam

SK Db JK KT F.hit F 0,05 F 0,01 ket

Blok 2 0,81 0,41 7,92 3,88 6,93 **

P 6 0,54 0,09 1,75 3,00 4,28 tn

galat 12 0,62 0,05

total 20 1,97 FK 17,53

KK 0,25

Keterangan : ** = Sangat Nyata tn = Tidak Nyata

Uji Jarak Duncan

SY 0,13 0,31 0,28 0,44