ESTIMASI PARAMETER GENETIK KARAKTER AGRONOMI KEDELAI (Glycine max [L.] Merrill) GENERASI F2

HASIL PERSILANGAN WILIS X B3570

(Skripsi)

Oleh LINDIANA

UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG

ABSTRAK

ESTIMASI PARAMETER GENETIK KARAKTER AGRONOMI KEDELAI (Glycine max [L]Merrill) GENERASI F2

HASIL PERSILANGAN WILIS X B3570

Oleh

Lindiana

Perakitan varietas unggul pada kedelai dapat dilakukan melalui seleksi dalam

suatu persilangan. Efektivitas seleksi dipengaruhi oleh nilai keragaman dan

heritabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi besaran keragaman

genetik dan fenotipe, heritabilitas dalam arti luas, dan nilai tengah populasi serta

nomor-nomor harapan karakter agronomi kedelai generasi F2 hasil persilangan

Wilis x B3570.

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian, Universitas

Lampung dari bulan November 2011-Februari 2012. Benih yang digunakan

adalah benih F2 Wilis x B3570, tetua Wilis, dan tetua B3570. Penelitian ini

dilakukan dengan rancangan percobaan tanpa ulangan. Parameter yang diestimasi

adalah keragaman genetik, keragaman fenotipe, nilai tengah populasi, dan

Lindiana

Keragaman fenotipe dan genetik yang luas ditunjukkan karakter umur berbunga,

tinggi tanaman, umur panen, jumlah polong per tanaman, bobot biji per tanaman,

dan bobot 100 butir, sedangkan jumlah cabang produktif memiliki keragaman

genetik yang sempit. Besaran nilai heritabilitas karakter agronomi kedelai adalah

tinggi untuk semua variabel yang diamati. Semakin luas keragaman dan semakin

tinggi nilai heritabilitas, maka seleksi untuk memilih karakter unggul tertentu

semakin efektif. Dengan seleksi 20% dari populasi didapatkan nomor-nomor

harapan untuk kedelai generasi F2 hasil persilangan Wilis x B3570 yang memiliki

ABSTRACT

GENETIC PARAMETER ESTIMATION OF AGRONOMIC CHARACTER OF SOYBEAN (Glycine max (L) Merrill) F2 GENERATION FROM CROSSES

BETWEEN WILIS X B3570

By

Lindiana

Assembly of the soybean high yielding varieties can be done through the selection in

a cross. Effectiveness of selection is influenced by the value of variability and

heritability. The purposes of this research are for estimate the magnitude of genetic

and phenotype variability, heritability in the broad sense, the mean population and the

numbers of hope agronomic character soybean (Glycine max (L) Merrill) F2

generation from crosses between Wilis x B3570.

This research was conducted at the experimental farm of Agriculture Faculty,

University of Lampung, from November 2011 to February 2012. Seeds used are F2

Wilis x B3570, Wilis, and B3570. This research was done by experimental design

without repetition. The estimated parameter are genetic variability, phenotype

Lindiana

Genetic and phenotype variability are indicated by character flowering age, plant

height, harvest age, number of pods cropping, seed weight per plant, and weight of

100 grains. While the number of productive branches have a narrow genetic

diversity. Magnitude of the heritability of agronomic character of soybean is high for

all the variables observed. The vast variability and the higher heritability value, the

selection to choose superior character more effective. 20% of selection from

population obtained the numbers of hope for soybean F2 generation cross between

Willis x B3570 which has the advantage on the character of seed weight per plant and

ESTIMASI PARAMETER GENETIK KARAKTER AGRONOMI KEDELAI (Glycine max [L.] Merrill) GENERASI F2

HASIL PERSILANGAN WILIS X B3570

Oleh

LINDIANA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA PERTANIAN

Pada

Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian

UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG

Aku memang hanya seorang manusia, tetapi aku memiliki kemampuan,

Aku tidak bisa melakukan semua hal, tetapi aku bisa melakukan sesuatu,

Apa yang seharusnya kulakukan dan aku mampu melakukannya,

Pasti akan kulakukan,

(Anonim, 2008)

Jangan marah ataupun putus asa ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang

dinginkan, karena dipaksa pun tidak akan kita dapat jika Allah tidak berkenan

(Anonim, 2012)

Kesuksesan yang baik adalah kesuksesan yang tidak datang secara instan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Bandar Harapan, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten

Lampung Tengah, pada 7 Juni 1990, sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara dari

pasangan Bapak Kuswara(Alm) dan Ibu Eulis Paridah. Pendidikan Taman

Kanak-kanak (TK) Tunas Harapan diselesaikan tahun 1996, Sekolah Dasar diselesaikan di

SD YPP Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2002,

Sekolah Menengah Pertama di SMP Proklamasi 45 Kecamatan Terbanggi Besar,

Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2005, dan Sekolah Menengah Atas di SMA

Negeri 1 Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008.

Tahun 2008, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Agroteknologi,

Fakultas Pertanian, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis pernah

menjadi asisten praktikum Teknologi Benih, Ilmu dan Teknologi Pengendalian

Gulma, Pemuliaan Tanaman, dan Statistika. Tahun 2009/2010 penulis aktif di

Organisasi Radio Kampus Universitas Lampung (RAKANILA) sebagai

Neighbourhood Chief dan Financial Chief di Organisasi yang sama pada tahun

Pengabdian Masyarakat di BEM Fakultas Pertanian. Penulis juga pernah menjadi

Duta Fakultas Pertanian pada tahun 2010 dan pernah terpilih menjadi Mahasiswa

Berprestasi Terkreatif pada Gebyar Prestasi Mahasiswa BEM Universitas Lampung

pada tahun 2012. Pada bulan Juli-Agustus 2011 penulis melaksanakan Kuliah Kerja

Nyata di Desa Wargo Mulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Pada

bulan Januari sampai Februari 2012, penulis melaksanakan Praktik Umum di PT.

Kupersembahkan karya kecilku ini sebagai rasa hormat dan

baktiku kepada

Kedua orang tuaku tercinta ; Ayahanda Kuswara (Alm) di

peristirahatan terakhirnya dan Ibunda Eulis Paridah.

Papaku Bambang Purnaman, S.Sos.

Kedua kakakku ; Yurika Kuswara dan Sylvia Paramitha

Dimegasari

dan Almamaterku tercinta Agroteknologi, Fakultas Pertanian,

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan

hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis

menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Nyimas Sa’diyah, M. P., selaku Pembimbing Utama yang telah

memberikan ilmu pengetahuan, saran, kritik, semangat dan bimbingan dalam

penelitian.

2. Ibu Dr. Ir. Maimun Barmawi, M. S., selaku Pembimbing Kedua yang telah

memberikan ilmu pengetahuan, saran, kritik, semangat dan bimbingan dalam

penelitian ini.

3. Bapak Dr. Ir. Erwin Yuliadi, M. Sc., Selaku Penguji bukan Pembimbing atas

saran, kritik, dan bimbingan dalam penelitian ini.

4. Bapak Ir. Hermanus Suprapto, M.Sc., selaku Pembimbing Akademik.

5. Bapak Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P., selaku Ketua Program Studi

Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

6. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Dekan Fakultas Pertanian,

iii 7. Teman-teman seperjuangan penelitian (Elida Yantama, Sigit Ardiansyah, Sri

Hartati, Andika Yushardi, Wastudiawan, Maylinda Widiastuti) terima kasih atas

bantuan, kerja sama, saran, dan kritik selama penelitian berlangsung.

8. Teman-teman lain yang membantu penelitian (Martalina Aksuri, Kresna Shifa

Usodri, Angga Sukowardana, sepupuku Anzilia, Mukhtar Dewan Prasetyo, M.

Iman Alzy. K, Nur Asri Puja Esti, Putra Arya Nanda, dan M. Dicka Laksmana)

terima kasih atas bantuannya selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Agustus 2012 Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL……… vii

DAFTAR GAMBAR ……….. viii

I. PENDAHULUAN………...……….…. 1

1.1 Latar Belakang………...………... 1

1.2 Rumusan Masalah………...………... 5

1.3 Tujuan Penelitian………...………...…... 5

1.4 Landasan Teori………..…….. 6

1.5 Kerangka Pemikiran……….... 7

1.6 Hipotesis……….. 9

II. TINJAUAN PUSTAKA………..…. .. 11

2.1 Tanaman Kedelai……….………..…... 11

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Kedelai……… ... 12

2.1.2 Morfologi Tanaman Kedelai……… 12

2.1.3 Syarat Tumbuh………. 12

2.2 Parameter Genetik Kedelai……….. 14

2.2.1 Keragaman Genetik……… 14

2.2.2 Heritabilitas……….... 16

III. BAHAN DAN METODE………..………. 19

3.1 Waktu dan Tempat ……….………... 19

3.2 Bahan dan Alat.…………...………... 19

3.3 Metode ……….………. 19

3.4 Analisis Data……….. 22

3.5 Pelaksanaan Penelitian……… 24

3.5.1 Pengolahan tanah dan pembuatan petak lahan……… 24

3.5.2 Penanaman dan pemberian pupuk dasar……….. 25

3.5.3 Pelabelan……….. 25

3.5.4 Perawatan dan pemeliharaan tanaman……… 25

3.5.5 Pemanenan……… 25

3.5.6 Peubah yang diamati……… 25

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.…………...……….. 28

4.1 Hasil …... 28

4.2 Pembahasan... 34

4.2. 1 Keragaman dan Heritabilitas………... 34

V. KESIMPULAN DAN SARAN………. 42

5.1 Kesimpulan……….… 42

5.2 Saran………...… 43

DAFTAR PUSTAKA………...……….… 44

LAMPIRAN…………..………...…….………...… 48

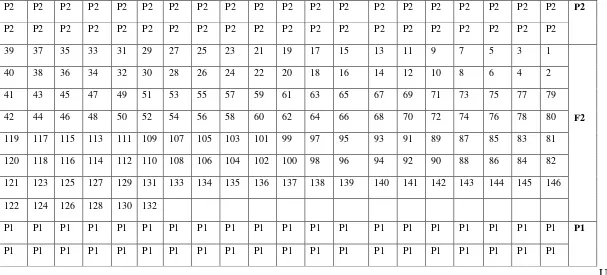

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Tata letak penanaman benih kedelai persilangan kultivar

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Pembimbing Utama : Dr. Ir. Nyimas Sa’diyah, M.P. ………

Anggota Pembimbing : Dr. Ir. Maimun Barmawi, M.S. ………

Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Erwin Yuliadi, M. Sc. ……….

2. Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M. S.

NIP 196108261987021001

Judul Skripsi :ESTIMASI PARAMETER GENETIK KARAKTER AGRONOMI KEDELAI (Glycine max [L.] Merrill) GENERASI F2 HASIL PERSILANGAN

WILIS X B3570

Nama Mahasiswa : Lindiana

Nomor Pokok Mahasiswa : 0814013157

Program Studi : Agroteknologi

Fakultas : Pertanian

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Nyimas Sa’diyah, M.P. Dr. Ir. Maimun Barmawi, M.S.

NIP 196002131986102001 NIP 195005151981032001

Ketua Program Studi Agroteknologi

Dr. Ir. Kuswanta F. Hidayat, M.P.

I. PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Kedelai (Glycine max L. Merrill) merupakan tanaman pangan yang sangat dibutuhkan

masyarakat. Kedelai biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan tempe, tahu,

kecap, susu kedelai, dan jenis makanan lain. Kedelai mengandung protein yang

tinggi sehingga dapat dijadikan sumber pangan bagi masyarakat. Kedelai merupakan

tumbuhan serbaguna, karena akarnya memiliki bintil pengikat nitrogen bebas, serta

dapat digunakan sebagai pupuk hijau dan pakan ternak.

Sampai saat ini produksi kedelai tidak sebanding dengan konsumsi kedelai yang terus

meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk. Berdasarkan angka ramalan III

Badan Pusat Statistik (2011) produksi kedelai di Indonesia tahun 2011 sebesar

870.068 ton dengan luas panen 631. 425 ha. Diperkirakan tiap tahun rata-rata

kebutuhan kedelai sebanyak 2,3 juta ton/tahun, sedangkan produksi kedelai dalam

negeri hanya sekitar 800 ribu-900 ribu ton (Dunia Industri, 2011). Produksi kedelai

di Indonesia masih rendah sehingga harus ditutupi dengan impor. Konsumsi kedelai

60% masih tergantung dari impor, sedangkan produksi kedelai hanya menutupi

2

Produksi kedelai harus lebih ditingkatkan karena kebutuhan kedelai meningkat

sepanjang tahun. Salah satu cara meningkatkan produksi kedelai adalah pemuliaan

tanaman. Tujuan pemuliaan tanaman di Indonesia diutamakan pada :

1) meningkatkan potensi hasil secara genetik, 2) memperpendek umur tanaman,

3) memperbaiki ketahanan tanaman terhadap penyakit penting, seperti karat daun,

bakteri busuk daun, virus dan nematoda, 4) memperbaiki ketahanan terhadap hama

penting, seperti lalat kacang dan hama pengisap polong, 5) memperbaiki toleransi

tanaman terhadap cekaman lingkungan fisik, seperti pH rendah, kekeringan, naungan

dan 6) memperbaiki mutu biji terutama warna, ukuran dan mutu simpan (Kasno,

1992).

Menurut Sumarno (1985) yang dikutip Kasno dkk. (1992), pemuliaan tanaman

kacang-kacangan secara umum dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu (a) Penciptaan

populasi yang beragam sebagai suatu koleksi plasma nutfah, dilakukan evaluasi,

seleksi dan pelepasan varietas. (b) Penciptaan populasi yang beragam sebagai suatu

koleksi plasma nutfah, dilakukan evaluasi, uji daya hasil, dan pelepasan varietas. (c)

Penciptaan populasi yang beragam sebagai suatu koleksi plasma nutfah, dilakukan

evaluasi, seleksi, uji daya hasil, dan pelepasan varietas.

Pemuliaan tanaman banyak ditekankan pada usaha mempertinggi produktivitas hasil

pertanian. Hal ini merupakan tanggapan atas tekanan akan penyediaan pangan yang

sesuai karena naiknya populasi yang terus menerus pada dunia yang luasnya terbatas

3

Pemuliaan tanaman juga diperlukan untuk perakitan varietas unggul kedelai.

Perakitan varietas unggul baru ini sebagai alternatif bagi para petani. Langkah dalam

perakitan varietas unggul dengan menyilangkan dua tetua kedelai. Pada persilangan

terjadi penggabungan sifat yang dimiliki masing-masing tetua, sehingga pada

generasi F2 akan didapatkan keragaman genetik tanaman. Persilangan dapat menjadi

sumber untuk menimbulkan keragaman genetik pada keturunannya di samping

berpotensi menghasilkan galur homozigot yang menjadi landasan perakitan varietas

baru yang memiliki keragaman yang luas dari berbagai karakter agronomi yang

diinginkan (Barmawi, 2007).

Parameter genetik merupakan ciri dari suatu populasi tanaman yang akan menentukan

efektivitas seleksi. Menurut Bringgs dan Knowles (1967) yang dikutip oleh Hakim

(2010), parameter genetik yang dapat digunakan sebagai pertimbangan agar seleksi

efektif dan efisien adalah keragaman genotipe, heritabilitas, korelasi, dan pengaruh

dari karakter-karakter yang erat hubungannya dengan hasil.

Heritabilitas merupakan salah satu tongkat pengukur yang banyak digunakan dalam

pemuliaan tanaman. Heritabilitas menentukan keberhasilan seleksi karena

heritabilitas dapat memberikan petunjuk suatu sifat lebih dipengaruhi faktor genetik

atau faktor lingkungan. Nilai heritabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa faktor

genetik lebih berperan dalam mengendalikan suatu sifat dibandingkan dengan faktor

4

Keragaman adalah perbedaan yang ditimbulkan dari suatu penampilan populasi

tanaman. Keragaman genetik merupakan landasan bagi pemulia untuk memulai suatu

kegiatan perbaikan tanaman. Besarnya keragaman genetik merupakan dasar untuk

menduga keberhasilan perbaikan genetik di dalam program pemuliaan tanaman

(Rachmadi, 2000).

Keragaman dan heritabilitas diestimasi dari benih kedelai hasil penelitian dari

Maimun Barmawi, Hasriadi Mat Akin, Setyo Dwi Utomo yang dibantu oleh beberapa

mahasiswa dari jurusan Hama Penyakit dan Agronomi Fakultas Pertanian Universitas

Lampung. Penelitian ini diawali dengan seleksi tetua yang tahan terhadap Soybean

Stunt Virus (SSV) pada tahun 2000. Pada tahun 2009 dilakukan persilangan antara

varietas Wilis dan B3570 oleh Maimun Barmawi. Varietas Wilis memiliki daya

hasil tinggi, tetapi rentan terhadap penyakit Soybean Stunt Virus (SSV), sedangkan

galur B3570 memiliki daya hasil rendah, namun tahan terhadap penyakit Soybean

Stunt Virus (SSV). Selanjutnya penanaman generasi F1 dilakukan oleh mahasiswa

yang mengambil mata kuliah Pemuliaan Tanaman Lanjutan pada semester genap

tahun 2011.

Keragaman dan heritabilitas dapat diamati pada karakter agronomi tanaman.

Karakter agronomi merupakan karakter-karakter yang berperan dalam penentuan atau

pendistribusian potensi hasil suatu tanaman (Sofiari dan Kirana, 2009). Jika terdapat

keragaman yang luas, maka akan ada peluang diperoleh genotipe-genotipe yang lebih

baik dari ke dua tetuanya, sehingga akan didapatkan nomor-nomor harapan untuk

5

1.2Rumusan Permasalahan

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan

sebagai berikut.

1. Berapa besaran keragaman karakter agronomi kedelai generasi F2 hasil

persilangan antara Wilis x B3570?

2. Berapa besaran nilai heritabilitas dalam arti luas karakter agronomi kedelai

generasi F2 hasil persilangan Wilis x B3570?

3. Apakah terdapat nomor-nomor harapan untuk kedelai generasi F2 hasil

persilangan Wilis x B3570?

1.3Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan perumusan masalah dapat disusun tujuan

penelitian sebagai berikut.

1. Mengetahui besaran keragaman karakter agronomi kedelai generasi F2 hasil

persilangan antara Wilis x B3570

2. Mengetahui besaran nilai heritabilitas dalam arti luas karakter agronomi kedelai

generasi F2 hasil persilangan Wilis x B3570

3. Mengetahui nomor-nomor harapan yang terdapat pada kedelai generasi F2 hasil

6

1.4Landasan Teori

Keragaman dibedakan menjadi dua yaitu, keragaman genetik dan keragaman

fenotipe. Keragaman genetik terjadi karena pengaruh gen dan interaksi gen-gen

yang berbeda-beda dalam suatu populasi. Apabila genotipe-genotipe tersebut

ditanam pada lingkungan yang seragam, maka akan tampak fenotipe yang

berbeda-beda (Crowder, 1997).

Keragaman merupakan faktor penting dalam mengembangkan suatu genotipe baru.

Hal tersebut karena keragaman genetik yang luas merupakan syarat berlangsungnya

proses seleksi yang efektif sehingga memberikan keleluasaan dalam proses pemilihan

suatu genotipe. Selain itu, keragaman genetik yang luas juga akan memberikan

peluang yang lebih besar diperolehnya karakter-karakter yang diinginkan dalam suatu

populasi, keragaman genetik yang sempit menunjukkan bahwa genotipe-genotipe di

dalam populasi tersebut cenderung homogen sehingga proses seleksi terhadap

sejumlah genotipe atau karakter tidak akan berjalan efektif (Rachmadi, 2000).

Menurut Poehlman dan Sleeper (1995) yang dikutip Sujiprihati dkk. (2005),

heritabilitas merupakan parameter genetik yang dipakai untuk mengukur kemampuan

suatu genotipe pada populasi tanaman dalam mewariskan karakter yang dimiliki atau

suatu pendugaan parameter yang mengukur seberapa besar keragaman penampilan

suatu genotipe dalam populasi, terutama yang disebabkan oleh peran faktor genetik.

Nilai heritabilitas perlu diketahui terutama untuk mengetahui pengaruh lingkungan

7

Seleksi pada kedelai akan menunjukkan kemajuan genetik yang tinggi, jika sifat yang

dilibatkan dalam seleksi mempunyai variasi genetik dan heritabilitas yang tinggi.

Jika nilai heritabilitas tinggi, sebagian besar variasi genotipe disebabkan oleh variasi

genetik maka seleksi akan memperoleh kemajuan genetik. Seleksi terhadap sifat

yang mempunyai nilai heritabilitas tinggi dapat dilakukan pada generasi awal,

sedangkan sifat yang menunjukkan nilai heritabilitas rendah seleksi dapat dilakukan

pada generasi lanjut (Zen, 1995).

Menurut Pospodarsono.1998, nilai heritabilitas dinyatakan dalam bilangan

pecahan(desimal) atau persentase. nilainya berkisar antara 0 dan 1. Nilai 0 berarti

keragaman fenotipe hanya disebabkan oleh lingkungan, sedangkan heritabilitas

dengan nilai 1 berarti keragaman fenotipe hanya disebabkan oleh genotipe

(Basuki,1995 yang dikutip oleh Suwardi, 2002).

1.5Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan, maka disusun kerangka

pemikiran untuk memberikan penjelasan terhadap perumusan masalah.

Kedelai merupakan bahan pangan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Permintaan

konsumen yang tinggi akan kedelai tidak sebanding dengan produksi dan varietas

unggul yang dihasilkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan produksi

kedelai adalah dengan pemuliaan tanaman. Dalam pemuliaan tanaman langkah yang

penting dalam perakitan varietas unggul adalah seleksi. Faktor-faktor yang

8

keragaman dan heritabilitas karakter kedelai. Pada penelitian ini hanya dibatasi pada

keragaman dan heritabilitas kedelai.

Generasi F2 yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil persilangan antara

Wilis x B3570. Wilis dan B3570 memiliki ciri-ciri dan keunggulan masing-masing.

Varietas Wilis mempunyai daya hasil yang cukup tinggi, dan rentan terhadap virus

SSV (Soybean Stunt Virus). B3570 memilki daya hasil dan kualitas rendah, namun

tahan terhadap virus SSV (Soybean Stunt Virus).

Generasi F2 yang bersegregasi ini memiliki persentase heterozigot adalah 50% (1/2 x

100%) dan homozigot masing-masing 25%. Persentase heterozigot yang masih

tinggi dan sumber tetua yang mempunyai keunggulan yang berbeda ini diharapkan

benih yang diuji memiliki keragaman yang luas. Keragaman dalam suatu tanaman

ditentukan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik terjadi dari

pewarisan kedua tetuanya. Keragaman genetik dapat terlihat jika terdapat variasi

genotipe jika ditanam pada lingkungan yang sama. Faktor lingkungan yang

mempengaruhi seperti iklim, kesuburan tanah, kelembaban, suhu, cahaya matahari,

dan lain sebagainya.

Benih F2 yang dihasilkan akan memiliki gabungan karakter dari kedua tetuanya.

Gabungan karakter pada generasi F2 ini berarti dipengaruhi oleh faktor genetik.

Faktor genetik yang mempengaruhi cukup tinggi karena kedua tetua memiliki

9

mempengaruhi lebih tinggi dari faktor lingkungan berarti nilai heritabilitasnya pun

tinggi.

Nilai duga heritabilitas dalam arti luas merupakan perbandingan antara ragam

genotipe dan ragam fenotipe. Ragam genetik meliputi ragam aditif, ragam dominan

dan ragam epistasis. Ragam aditif merupakan ragam yang timbul dari pewarisan

kedua tetuanya. Ragam dominan merupakan ragam yang timbul karena interaksi

didalam alel yang sama, sedangkan ragam epistasis adalah ragam yang timbul karena

interaksi antara lokus yang berbeda. Keturunan F2 yang bersegregasi ini diduga

menghasilkan heritabilitas yang tinggi sehingga faktor genetik lebih mempengaruhi

penampilan fenotipe dibandingkan faktor lingkungan

Keragaman dan heritabilitas mempengaruhi keefektifan seleksi. Semakin luas

keragaman dan semakin tinggi heritabilitas dalam populasi, seleksi untuk memilih

karakter unggul tertentu semakin efektif. Seleksi pada populasi F2 menghasilkan

nomor-nomor harapan yang memiliki ciri khas tertentu sehingga dapat dijadikan

varietas unggul baru.

1.6Hipotesis

Hipotesis yang didapatkan adalah sebagai berikut.

1. Keragaman karakter agronomi kedelai dari generasi F2 hasil persilangan antara

Wilis x B3570 cukup luas.

2. Karakter agronomi kedelai generasi F2 hasil persilangan Wilis x B3570

10

3. Terdapat nomor-nomor harapan untuk karakter agronomi kedelai generasi F2 hasil

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Kedelai

2.1.1 Klasifikasi tanaman kedelai

Kedelai telah dibudidayakan sejak abad ke-17 dan telah ditanam di berbagai daerah di

Indonesia. Daerah utama penanaman kedelai adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat, Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (Kasno dkk.,

1992). Menurut Acquaah (2008), sistematika tumbuhan tanaman kedelai adalah

sebagai berikut:

Kerajaan : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Subkelas : Rosidae

Ordo : Fabales

Famili : Fabaceae

Genus : Glycine

12

2.1.2 Morfologi Tanaman Kedelai

Tanaman kedelai berbatang pendek (30 cm – 100 cm) memiliki 3 – 6 percabangan

dan berbentuk tanaman perdu. Pada pertanaman yang rapat seringkali tidak terbentuk

percabangan atau hanya bercabang sedikit. Batang tanaman kedelai berkayu,

biasanya kaku dan tahan rebah, kecuali tanaman yang dibudidayakan di musim hujan

atau tanaman yang hidup di tempat yang ternaungi (Pitojo, 2003).

Bunga kedelai berbentuk seperti kupu-kupu, terdiri atas kelopak, tajuk, benang sari

(anteredium) dan kepala putik (stigma). Warna mahkota bunga kedelai putih atau

ungu tergantung varietasnya. Bunga jantan pada kedelai terdiri dari sembilan benang

sari yang membentuk tabung benang sari. Bila bunga masih kuncup, kedudukan

kepala sari berada di bawah kepala putik, tetapi pada saat kepala sari menjelang

pecah tangkai sari memanjang sehingga kepala sari menyentuh kepala putik yang

menyebabkan terjadi pada saat bunga masih tertutup menjelang mekar

(Kasno dkk., 1992)

2.1.3 Syarat tumbuh

Kedelai tumbuh baik pada dataran rendah dari 1 hingga 600 m diatas permukaan laut,

curah hujan antara 150-200 mm/bulan, suhu antara 30-150C pada berbagai jenis tanah yang drainasenya baik (Kasno dkk., 1992). Iklim kering lebih cocok untuk tanaman

kedelai dibandingkan dengan iklim lembab (Sudarni, 1994). Tekstur tanahnya

lempung berpasir dan liat, struktur gembur, pH nya diantara 5,5-7, untuk optimal 6,8.

13

mengandung kapur dan tanah bekas ditanami padi akan lebih memuaskan hasilnya.

Disini kedelai dapat tumbuh dengan mudah, karena struktur tanah masih baik dan

tidak membutuhkan pemupukan awal (Aak, 1989).

2.1.4 Varietas kedelai

Kedelai memiliki varietas yang beragam, dengan keunggulan dan kelemahan

masing-masing. Kedelai varietas Wilis dilepas tanggal 21 Juli 1983 berdasarkan SK Mentan

TP240/519/Kpts/7/1983, nomor induk B 3034. Varietas ini merupakan hasil seleksi

keturunan persilangan Orba x No. 1682, hasil rata-rata sebesar 1,6 t/ha, warna

hipokotil ungu, warna batang hijau, warna daun hijau - hijau tua, warna bulu coklat

tua, warna bunga ungu, warna kulit biji kuning, warna polong tua coklat tua, warna

hylum coklat tua, tipe tumbuh determinit, umur berbunga ± 39 hari, umur matang

85–90 hari, tinggi tanaman ± 50 cm, bentuk biji oval dan agak pipih, bobot 100 biji ±

10 g, kandungan protein sebesar 37,0%, kandungan minyak 18. Varietas ini tahan

rebah, agak tahan karat daun dan virus, benih penjenis nya dipertahankan di Balittan

Bogor dan Balittan Malang (Balitkabi, 2011).

Varietas Wilis memiliki daya hasil tinggi, tetapi rentan terhadap penyakit Soybean

Stunt Virus (SSV). Kedelai varietas B3570 tahan terhadap SSV (Soybean Stunt

Virus), namun demikian galur kedelai tersebut mempunyai daya hasil dan kualitas

14

2.2 Parameter Genetik Kedelai

Kedelai merupakan tanaman menyerbuk sendiri akibat terjadi silang dalam yang

menyebabkan terjadi peningkatan jumlah individu-individu homozigot. Akibat silang

dalam terjadi fiksasi sifat-sifat keturunan atau di lain pihak terjadi pula proses-proses

penghanyutan genetik. Dalam beberapa generasi silang dalam, populasi semula

akhirnya terbagi-bagi ke dalam galur-galur. Keragaman yang terbesar terlihat pada

keragaman antargalur. Di antara galur-galur tersebut kini merupakan

kelompok-kelompok populasi yang secara genetik berbeda (Kasno dkk., 1992).

2.2.1 Keragaman genetik

Parameter genetik terdiri atas keragaman, nilai duga heritabilitas dan kemajuan

seleksi. Keragaman genetik adalah suatu besaran yang mengukur variasi penampilan

yang disebabkan oleh komponen-komponen genetik. Penampilan suatu tanaman

dengan tanaman lainnya pada dasarnya akan berbeda dalam beberapa hal. Dalam

suatu sistem biologis, keragaman(variabilitas) suatu penampilan tanaman dalam

populasi dapat disebabkan oleh variabilitas genetik penyusun populasi, variabilitas

lingkungan, dan variabilitas interaksi genotipe x lingkungan (Rachmadi, 2000).

Menurut Crowder (1997), keragaman genetik terjadi karena pengaruh gen dan

interaksi gen-gen yang berbeda-beda dalam suatu populasi. Keragaman genetik

terjadi akibat setiap populasi tanaman mempunyai karakter genetik yang berbeda.

Keragaman genetik tanaman dapat terlihat jika ditanam pada lingkungan yang sama,

15

dengan kondisi genetik yang sama ditanam pada lingkungan yang berbeda. Seleksi

akan efektif jika keragamannya luas dan sebaliknya tidak akan efektif bila

keragamannya sempit (Rachmadi, 2000).

Untuk mengetahui keragaman dan heritabilitas tanaman perlu dilakukan pengamatan

karakter tanaman. Karakter tanaman, seperti tinggi tanaman, potensi hasil, dan

lain-lain secara umum terbagi menjadi dua, yaitu karakter kualitatif dan karakter

kuantitatif. Karakter kualitatif adalah karakter-karakter yang perkembangannya

dikondisikan oleh aksi gen atau gen-gen yang memiliki sebuah efek yang kuat atau

dikendalikan oleh sedikit gen, seperti warna bunga, bentuk bunga, bentuk buah,

bentuk daun, dan bagian tanaman lain. Karakter kuantitatif merupakan karakter yang

sangat dibutuhkan oleh manusia, seperti tinggi tanaman, jumlah butir benih, hasil,

dan lain sebagainya. Karakter ini dikendalikan oleh banyak gen-gen yang

masing-masing berkontribusi terhadap penampilan atau ekspresi karakter kuantitatif tertentu

(Baihaki, 2000).

Ukuran besar kecilnya variabilitas dinyatakan dengan variasi (variation), yaitu

besarnya simpangan setiap nilai pengamatan dari nilai rata-rata. Terjadinya variasi

bisa disebabkan oleh adanya pengaruh lingkungan atau faktor keturunan atau genetik.

Variasi yang timbul karena faktor lingkungan sering disebut sebagai

non-heritable variation. Artinya adanya variasi tersebut tidak diwariskan kepada

keturunannya.

Variasi yang timbul karena faktor genetik dinamakan heritable variation, yakni

16

karena adanya pencampuran material pemuliaan, rekombinasi genetik sebagai

akibat adanya persilangan-persilangan, dan adanya mutasi ataupun poliploidisasi

(Institut Pertanian Bogor, 2008).

2.2.2 Heritabilitas

Nilai duga heritabilitas arti luas merupakan perbandingan antara ragam genetik dan

ragam fenotipe yang menunjukkan besarnya proporsi faktor genetik dalam fenotipe

suatu karakter (Fehr, 1987). Jika nilai heritabilitas sama dengan 1 berarti keturunan

mempunyai nilai fenotipik yang sama dengan rata-rata tetua, nilai heritabilitas 0,5

berarti untuk setiap penambahan satu unit fenotipik dari nilai tengah tetua hanya

dapat diharapkan terjadi penambahan 0,5 unit pada keturunannya (Stansfield, 1991).

Heritabilitas didasarkan pada jumlah variasi fenotipik dalam sekelompok individu

yang disebabkan oleh variasi genetik. Gen memainkan peran dalam pengembangan

dasar semua sifat organisme. Meskipun demikian, variasi dari suatu sifat dalam

populasi sepenuhnya disebabkan variasi lingkungan atau variasi genetik atau

kombinasi dari keduanya (Brooker, 2009).

Seleksi akan lebih efektif jika karakter yang menjadi target seleksi memiliki nilai

heritabilitas yang tinggi. Heritabilitas sangat penting dalam menentukan metode

seleksi dan pada generasi mana sebaiknya karakter yang diinginkan diseleksi

(Herawati, 2009). Heritabilitas adalah suatu parameter genetik yang mengukur

karakteristik-17

karakteristik yang dimiliki. Mc.Whirter (1979), membagi nilai heritabilitas arti luas

menjadi tiga kelas yaitu:

Heritabilitas tinggi apabila nilai H > 0,5

Heritabilitas sedang apabila nilai 0,2 ≤ H ≤ 0,5

Heritabilitas rendah apabila nilai H< 0,2

Menurut Rachmadi ( 2000), besarnya nilai heritabilitas suatu karakter dalam populasi

tergantung kepada beberapa hal, yaitu:

1. Karakteristik populasi

Pendugaan heritabilitas suatu karakter dipengaruhi oleh besarnya nilai varians genetik

yang ada di dalam populasi. Suatu populasi yang berasal dari turunan tetua yang

berkerabat jauh akan memberikan harapan varians genetik yang lebih besar

dibandingkan dengan penggunaan tetua yang berkerabat dekat. Jumlah generasi

menyerbuk sendiri juga mempengaruhi besarnya nilai varians genetik dalam populasi.

2. Sampel genotipe yang dievaluasi

Jumlah segregasi gen yang mungkin timbul dalam suatu populasi sangat tergantung

kepada konstitusi gen yang mengendalikannya. Konstitusi gen kuantitatif akan

memberikan jumlah segregasi yang sangat besar sehingga akan memberikan nilai

duga varians genetik besar yang mengarah kepada diperolehnya pendugaan nilai

heritabilitas yang besar. Hal tersebut ada kemungkinan tidak akan tercapai apabila

jumlah sampel tanaman yang dievaluasi terbatas, sehingga menyebabkan hilangnya

18

3. Metode Penghitungan

Pendugaan nilai heritabilitas suatu karakter dapat diperoleh melalui beberapa metode

penghitungan yang memberikan nilai pendugaan yang berbeda. Penggunaan metode

disesuaikan dengan karakteristik populasinya, ketersediaan materi genetiknya, atau

tujuan pendugaannya.

4. Keluasan evaluasi genotipe

Seleksi di antara genotipe-genotipe tanaman pada suatu spesies didasarkan pada

penampilan masing-masing individu tanaman atau terhadap penampilan rata-rata

keturunan dari genotipe-genotipe yang dievaluasi dalam satu atau lebih ulangan,

lokasi, dan musim.

5. Ketidakseimbangan pautan

Dua alel pada suatu lokus dapat terpaut (Linked) secara coupling (AB/ab) atau secara

repulsion (Ab/aB). Suatu populasi dikatakan berada dalam ketidakseimbangan

pautan apabila frekuensi pautan coupling dan repulsion tidak seimbang.

6. Pelaksanaan percobaan

Dalam suatu desain percobaan, peranan faktor lingkungan ditunjukkan oleh

komponen galat percobaan. Besarnya nilai galat percobaan menyebabkan

menurunnya pendugaan varians genetik suatu karakter. Galat percobaan yang besar,

misalnya dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat keseragaman lingkungan

pengujian ketidaktepatan pengukuran yang diamati, atau konstitusi genetik yang

III. BAHAN DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari November 2011 sampai dengan Januari 2012.

Penanaman dilakukan di kebun percobaan Fakultas Pertanian, Universitas

Lampung. Pengamatan kemudian dilanjutkan di Laboratorium Benih dan

Pemuliaan Tanaman Universitas Lampung.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah genotipe kedelai generasi F2

hasil persilangan Wilis x B3570, tetua Wilis dan B3570, Furadan 3G berbahan

aktif karbofuran , Fungisida berbahan aktif Mancozeb 80%, insektisida berbahan

aktif delhtametrin 25g/l. Pupuk Urea 50 kg/ha, SP36 100 kg/ha, KCL 100 kg/ha,

dan pupuk organik 10 g/tanaman. Benih-benih yang digunakan adalah benih

galur kedelai hasil pemuliaan Maimun Barmawi, dkk. Alat yang digunakan

adalah sabit, cangkul, koret, meteran, gunting, tali rafia, patok, tugal, gembor,

bambu, kantung panen, plastik, golok, jaring, mistar, knapsack sprayer, dan alat

tulis.

3.3 Metode

Tata letak penanaman kedelai F2 hasil persilangan kultivar Wilis x B3570 adalah

21

Penelitian dilakukan dengan menanam benih pada petak penelitian yang

berukuran 5 m x 5 m. Pada petak tersebut terdapat 6 baris tanaman, setiap baris

terdapat 20 lubang tanam. Rumus yang digunakan untuk penentuan jumlah

populasi F2 minimum adalah rumus Burnham yang dikutip oleh Barmawi (1998)

sebagai berikut:

n =

Keterangan :

n : jumlah tanaman yang dibutuhkan

F : α = 0,01

q : peluang kegagalan memperoleh genotipe yang diinginkan (genotipe yang

tidak diharapkan)

Adapun jumlah populasi F2 minimum tanaman kedelai adalah

F = 0,01 ; q = 15/16

n = log F/log q = log 0,01/log 15/16 = -2/-0,0280

n = 71,4286 tanaman ~ 72 tanaman.

Sementara untuk mengantisipasi kematian dan gangguan lainnya benih ditanam

22

3.4Analisis Data

Ragam fenotipe ( )ditentukan dengan rumus :

= ∑

keterangan:

Xi = nilai pengamatan tanaman ke –i

µ = nilai tengah populasi

N = jumlah tanaman yang diamati

(Suharsono dkk., 2006)

n1+n2 =jumlah tanaman tetua

(Suharsono dkk., 2006)

Populasi tetua secara genetik adalah seragam sehingga ragam genotipenya nol.

Oleh karena itu, ragam fenotipe yang diamati pada populasi tetua sama dengan

ragam lingkungan. Karena tetua dan populasi keturunannya ditanam pada

lingkungan yang sama maka ragam lingkungan tetua sama dengan ragam

23

Dengan demikian ragam genetik ( ) dapat dihitung dengan rumus :

= –

Menurut Anderson dan Bancrof (1952) yang dikutip Wahdah (1996), suatu

karakter populasi tanaman memiliki keragaman genetik dan keragaman fenotipe

yang luas apabila ragam genetik dan ragam fenotipe lebih besar dua kali

simpangan bakunya. Berdasarkan kriteria keragaman tersebut, digunakan rumus

penghitungan simpangan baku ( ) berdasarkan Spiegel (2004) yang dikutip

Sari (2009) :

Pendugaan heritabilitas dalam arti luas (H) dengan menggunakan rumus :

24

Keterangan :

H = heritabilitas arti luas = ragam genotipe = ragam fenotipe (Suharsono dkk., 2006)

Nilai heritabilitas berkisar antara 0 ≤ H≤ 1. Kriteria heritabilitas tersebut

menurut Mc. Whirter (1979) sebagai berikut :

1. Heritabilitas tinggi apabila H > 0,5

2. Heritabilitas sedang apabila 0,2 ≤ H≤ 0,5

3. Heritabilitas rendah apabila H< 0,2

Penelitian ini dilakukan dengan rancangan percobaan tanpa ulangan karena benih

yang digunakan adalah benih F2 yang masih mengalami segregasi (Baihaki, 2000)

dan benih belum homozigot secara genetik.

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pada tiap individu

tanaman, tidak menggunakan sampel, karena benih yang digunakan masih

mengalami segregasi (Baihaki, 2000). Setiap tanaman memiliki ciri dan

karakteristik yang berbeda dari tanaman lainnya. Hal ini juga dapat menjadi

alasan pengamatan dilakukan pada tiap individu tanaman, untuk melihat

keragaman dari masing-masing tanaman.

3.5 Pelaksanaan Penelitian

3.5.1 Pengolahan tanah dan pembuatan petak lahan

Pengolahan lahan dilakukan dengan mencangkul tanah sedalam 20-30 cm

25

dibuat dengan ukuran 5 m x 5 m, sehingga terdapat 6 baris tanaman dengan 20

lubang tanam pada setiap barisnya.

3.5.2 Penanaman dan pemberian pupuk dasar

Penanaman dilakukan dengan cara menugal tanah sedalam 3-5 cm dan tiap lubang

tanam berisi 1 butir benih. Penanaman dilakukan dengan jarak tanam 60 x 20 cm.

Pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang , 50 kg Urea/ha, 100 kg SP36/ha,

dan 100 kg KCl/ha. Pemberian pupuk kandang dilakukan saat tanam dengan cara

dimasukkan ke lubang tanam 10 g/tanaman. Pupuk kimia diberikan selama tiga

kali yaitu pertama pada saat tanaman berumur 15-20 hari. Pemupukan kedua

diberikan pada saat menjelang pembungaan (25 hari setelah tanam) dan

pemberian ketiga dilakukan saat pengisian biji (40-45 hari setelah tanam). Pada

lubang tanam juga dimasukkan Furadan 0-15 butir per tanaman agar benih yang

ditanam tidak rusak oleh serangga atau hewan lain.

3.5.3 Pelabelan

Kedelai yang telah ditanam per barisnya diberi tanda dengan bambu yang telah

diberi keterangan tentang benih yang ditanam. Setelah benih kedelai tumbuh,

tiap tanaman diberi label. Label tersebut berisi nama kedelai hasil persilangan F2

dan tanggal penanaman.

3.5.4 Perawatan dan pemeliharaan tanaman

Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, pengendalian hama penyakit,

26

dan penyiangan gulma. Penyiraman dilakukan setiap sore hari. Pengendalian

hama dan penyakit tanaman dilakukan dengan menggunakan insektisida berbahan

aktif delhtametrin 25g/ldan fungisida berbahan aktif Mancozeb 80%.

Penyemprotan insektisida dilakukan setiap minggu untuk melindungi tanaman

dari serangan hama dan penyakit yang dapat menganggu pertumbuhan dan

perkembangan tanaman. Penyiangan gulma dilakukan setiap seminggu sekali

secara mekanis dengan menggunakan sabit atau koret.

3.5.5 Pemanenan

Pemanenan ditentukan berdasarkan penampilan dari luar dan umur tanaman.

Ciri-ciri umum tanaman kedelai siap panen yaitu, polong secara merata berwarna

kuning kecoklatan, batangnya telah kering, dan sebagian besar daunnya telah

kering dan rontok. Pemanenan dilakukan dengan cara mengambil tanaman

kedelai secara utuh mencabut satu per satu tanaman, kemudian dimasukkan ke

dalam kantung panen yang berbeda untuk masing-masing tanaman, dan diberi

label pada kantung panen yang berisi nomor tanaman, dan tanggal panen.

3.5.6 Peubah yang diamati

Pengamatan dilakukan pada setiap tanaman . Peubah-peubah yang diamati

sebagai berikut :

1. Umur tanaman berbunga pertama kali

Dihitung berdasarkan jumlah hari sejak tanam sampai tanaman berbunga untuk

27

2. Umur panen

Dihitung berdasarkan jumlah hari sejak tanam sampai tanaman siap panen.

3. Tinggi Tanaman

Diukur dari pangkal batang hingga titik tumbuh tanaman. Pengukuran tinggi

tanaman diukur setelah panen.

4. Jumlah cabang produktif

Dihitung berdasarkan banyaknya cabang tanaman yang dapat menghasilkan

polong beruas.

5. Jumlah polong per tanaman

Dihitung berdasarkan jumlah polong yang muncul pada setiap tanaman.

Penghitungan ini dilakukan setelah panen.

6. Bobot 100 biji

Ditimbang dengan timbangan elektrik berdasarkan rata-rata bobot 100 biji

kering yang konstan dan diambil secara acak dengan kadar air 12%.

7. Bobot biji per tanaman

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Besaran keragaman fenotipik dan genetik karakter agronomi kedelai generasi F2

hasil persilangan Wilis x B3570 adalah luas untuk variabel umur berbunga, tinggi

tanaman, umur panen, jumlah polong per tanaman, bobot biji per tanaman, dan

bobot 100 butir, kecuali variabel jumlah cabang produktif memiliki keragaman

genetik yang sempit. Keragaman yang luas akan memberikan peluang besar dalam

pemilihan karakter yang diinginkan, sehingga proses seleksi akan semakin efektif.

2. Besaran nilai heritabilitas karakter agronomi kedelai generasi F2 hasil persilangan

Wilis x B3570 adalah tinggi untuk semua variabel yang diamati yaitu, umur

berbunga, tinggi tanaman, umur panen, jumlah cabang produktif, jumlah polong

per tanaman, bobot biji per tanaman, dan bobot 100 butir. Nilai heritabilitas yang

tinggi akan memperbesar keberhasilan seleksi sehingga seleksi terhadap karakter

unggul tertentu akan semakin efektif.

3. Nomor-nomor harapan untuk kedelai generasi F2 hasil persilangan Wilis x B3570

yang memiliki keunggulan pada karakter agronomi dan memiliki nilai keragaman

43

yang tinggi yaitu genotipe nomor 142, 145, 146, 134, 137, 144, 35, 121, 92, 81, 2,

8, 129, 62, 124, 127, 70, 79, 139, 93, 76, 125, 85, 140, dan 12. Keunggulan ini

sesuai dengan tingginya bobot biji per tanaman yang akan mengacu pada produksi

yang tinggi.

5.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk nomor-nomor harapan yang didapatkan

DAFTAR PUSTAKA

Aak. 1989. Kedelai. Kanisius: Yogyakarta. 84 hlm.

Acquaah, G. 2008. Principles of Genetics and Plant Breeding. Blackwell Publishing : USA. 569 hlm.

Allard, R. W. 1960. Pemuliaan Tanaman. Diterjemahkan oleh Manna. Diedit oleh Mulyani, Mul. PT Rineka Cipta, Jakarta. 336 hlm.

Assadi, Soemartono, M, Woerjono dan H. Jumanto. 2002. Kendali genetik ketahanan kedelai terhadap penyakit virus kerdil (soybean stunt virus). Zuriat 14 (2) : 1- 21

Baihaki, Ahmad. 2000. Teknik Rancangan dan Analisis Penelitian Pemuliaan. Universitas Padjajaran. Bandung. 91 hlm.

Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi). 2011.

Varietas Unggul Kedelai.

http://www.litbang.deptan.go.id/varietas/?l=300&k=310&n=&t=&sv=. Diakses tanggal 31 Oktober 2011.

Badan Pusat Statistik. 2011. Data Produksi Tanaman Kedelai. Jakarta : Katalog BPS 521.

Barmawi, M. 2007. Pola segregasi dan heritabilitas sifat ketahanan kedelai terhadap cowpea mild mottle virus populasi Wilis x Malang2521. J. Hama Penyakit Tumbuhan Tropika. Vol. 7, 48(1) : 48-52

Barmawi, M. 1998. Hubungan antara ketahanan tanaman kedelai terhadap lalat kacang (Ophiomyia phaseoli Tryon) dengan aktivitas peroksidase dan penentuan pola pewarisannya. Disertasi. UNPAD : Bandung. 118 hlm.

Brooker, J. R. 2009. Genetics, Analysis and Principles. The Mc Graw-Hill. Companies, Inc. University of Minnesota: Minneapolis. 844 hlm.

45

Crowder, L.V. 1997. Genetika Tumbuhan. Diterjemahkan oleh L. Kusdiarti. UGM. Yogyakarta. 499 hlm.

Destyasari, D. 2009. Pendugaan ragam, heritabilitas, dan korelasi karakter agronomi kacang panjang keturunan persilangan testa cokelat x cokelat putih.Skripsi. Universitas Lampung. 84 hlm.

Direktorat Jendral Tanaman Pangan. 2011. Kedelai.

http://www.deptan.go.id/ditjentan/. Diakses tanggal 31 Oktober 2011.

Dunia Industri. 2011. Menyedihkan indonesia mengimpor kedelai sampai dengan 7, 14 triliun.

http://duniaindustri.com/agroindustri/604- menyedihkan-indonesia-impor-kedelai-rp-714-triliun.html. Diakses tanggal 30 Oktober 2011.

Fehr, W.R. 1987. Principles of Cultivar Development: Theory and Technique. Macmillan Publishing Company: New York. 536 hlm.

Hakim, L. 2010. Keragaman genetik, heritabilitas, dan korelasi beberapa karakter agronomi pada galur F2 hasil persilangan kacang hijau (Vigna radiate (L) Wilczek). Berita Biologi. X(1): 23-32 hlm.

Herawati, R., Bambang S. Poerwoko, dan iswari S. Dewi. 2009. Keragaman genetik dan karakter agronomi galur haploid ganda padi gogo dengan sifat-sifat tipe baru hasil kultur antera. J.Agron Indonesia. 37(2): 87-94

Institut Pertanian Bogor. 2011. Pembentukan keragaman genetik dan

pengujiannya. http://pttipb.wordpress.com/category/04-pembentukan-keragaman-genetik-dan-pengujiannya/ Diakses tanggal 25 Oktober 2011. 4 hlm.

Jambormias E., Surjono H. Sutjahjo, Muhammad Jusuf, dan Suharsono. 2007.

Keragaan dan keragaman genetik sifat-sifat kuantitatif kedelai (Glycine max L. Merrill) pada generasi seleksi F6 persilangan varietas Slamet x Nakhonsawan. Bul. Agron. (35) (3) 168 – 175

Kasno, A., M.Dahlan, dan Hasnam.. 1992.Pemuliaan Tanaman

Kacang-Kacangan. Balai Penelitian Tanaman Pangan Malng, Jawa Timur. 439 hlm.

46

Klug, S.W. 2006. Concepts of Genetics. Benjamin Cummnings; New York. 778 hlm.

Knight, R, 1979. Practical in Statistics and Quantitative Genetic. In R. Knight, (ed). A course manual in Plant Breeding. Australian Vice-Chancelors Cominttee. P.214-225

Mangoendidjojo, W. 2003. Dasar-dasar Pemuliaan Tanaman. Kanisius. Yogyakarta. 182 hlm.

Maretha, D. 2009. Pendugaan ragam dan heritabilitas karakter agronomi kacang panjang (Vigna sinensis L. var. sesquipedalis) keturunan persilangan testa hitam x lurik.Skripsi. Universitas Lampung. 58 hlm.

Martono, B. 2009. Keragaman genetik, heritabilitas, dan korelasi antar- karakter kuantitatif nilam (Pogostemon sp) hasil fusi protoplas. Jurnal Littri. XV(1) : 9–15

Mc.Whirter, K. S. 1979. Breeding of Cross Pollinated Crops. In R. Knight (ed) Plant Breeding. A. A. U. C. S., Brisbane.

Pitojo. S. 2003. Benih Kedelai. Kanisius. Yogyakarta. 84 hlm.

Puspadarsono. S. 1988. Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman. PAU Institut Pertanian Bogor. Bogor. 169 hlm.

Poehlman, J.M. 1979. Breeding Field Crop. AVI publishing Company Inc. Wetsport. Connecticut. 483 hlm.

Rachmadi, M.. 2000. Pengantar Pemuliaan Tanaman Membiak Vegetatif.

Universitas Padjajaran : Bandung. 159 hlm.

Rostini, N. 2000. Variabilitas genetik, heritabilitas dan pewarisan kandungan klorofil serta korelasinya pada tanaman kedelai. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. (tidak dipublikasikan).

Sari, L. K. 2011. Keragaman dan heritabilitas karakter agronomi kacang panjang (Vigna sinensis var. sesquipedalis [L.] Koern) keturunan persilangan testa cokelat putih x hitam. Skripsi. Universitas Lampung. 65 hlm.

Sa’diyah, N. 2009. Korelasi kandungan klorofil dan frekuensi stomata antaranak

47

Prosiding Seminar Sehari Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Lembaga Penelitian Universitas Lampung : 72-79

Sofiari, E. dan R. Kirana. 2009. Analisis pola segregasi dan distribusi beberapa karakter cabai. J. Hort. 19 (3) : 255-263

Stanfield, W.D. 1991. Genetika. Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta. 417 hlm.

Sudarni, S. 1994. Interaksi antara virus bantut kedelai (ssv) dan virus kerdil kedelai (Glycine max [L] Merrill).Skripsi. IPB. Bogor. 48 hlm.

Suharsono, M. Jusuf, dan A.P. Paserang. 2000. Analisis ragam, heritabilitas, dan pendugaan kemajuan seleksi populasi F2 dari persilangan kedelai kultivar Slamet dan Nokonsawon. Jurnal Tanaman Tropika. XI(2): 86-93.

Sujiprihati. S, M.Syukur, dan R. Yunianti. 2005. Pendugaan ragam genetik dan heritabilitas beberapa karakter vegetatif dan hasil jagung manis.

Jurnal Agrotropika : 75-78

Suwardi. 2002. Implikasi keragaman genetik, korelasi fenotipik dan genotipik untuk perbaikan hasil sejumlah galur kedelai (Glycine max [L] Merril). Fakultas Pertanian Universitas Jember. Jawa Timur.

Wahdah, R. 1996. Variabilitas dan pewarisan laju akumulasi bahan kering pada biji kedelai. (Disertasi). Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung. 130 hlm.

Welsh, J.R. 1991. Dasar-dasar Genetika dan Pemuliaan Tanaman. Terjemahan Johanes P. Mogea. Erlangga. Jakarta. 224 hlm.