4

Hasil dan Pembahasan

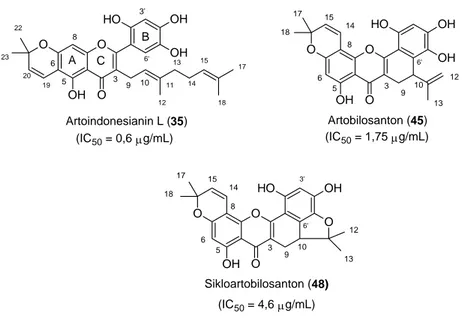

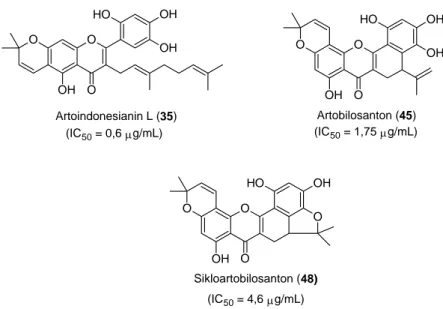

Pada penelitian ini tiga metabolit sekunder telah berhasil diisolasi dari kulit akar A.rotunda (Hout) Panzer. Ketiga senyawa tersebut diidentifikasi sebagai artoindonesianin L (35), artobilosanton (45), dan sikloartobilosanton (48). Senyawa yang berhasil diisolasi tersebut ketiganya merupakan senyawa flavon terprenilasi. Sikloartobilosanton dan artobilosanton merupakan senyawa yang terprenilasi pada posisi C-3 dan C-8 sedangkan artoindonesianin L merupakan senyawa yang terprenilasi pada C-6 dan memiliki gugus geranil (C10) pada C-3.

Geranil merupakan dua unit isopren yang bergabung. Senyawa-senyawa tersebut memiliki pola oksigenasi cincin B pada posisi 2’, 4’, dan 5’.

O O OH O O H OH OH O OH O OH O O H O Artoindonesianin L (35) Artobilosanton (45) Sikloartobilosanton (48) O O O OH O H OH OH (IC50 = 0,6 μg/mL) (IC50 = 1,75 μg/mL) (IC50 = 4,6 μg/mL) 3 5 6 8 9 10 12 13 17 18 14 15 3' 3' 3 5 6 8 9 10 12 13 17 18 14 15 6' 3 5 6 8 9 10 6' 6' 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 A B C

Gambar 4.1 Senyawa yang diisolasi dari kulit akar A. rotunda dan sitotoksisitasnya terhadap sel murin leukemia P388

4.1

Sikloartobilosanton

Sikloartobilosanton merupakan senyawa flavon yang terprenilasi pada posisi C-3 dan C-8. Isopren pada C-3 mengalami siklisasi dengan C-6’ membentuk kerangka dihidrobenzosanton dan oksigen pada C-5 membentuk cincin furan. Berdasarkan siklisasi ini senyawa in termasuk pada cincin furanodihidrobenzosanton. Isopren pada C-8 mengalami siklisasi dengan oksigen pada C-7 membentuk cincin kromen.

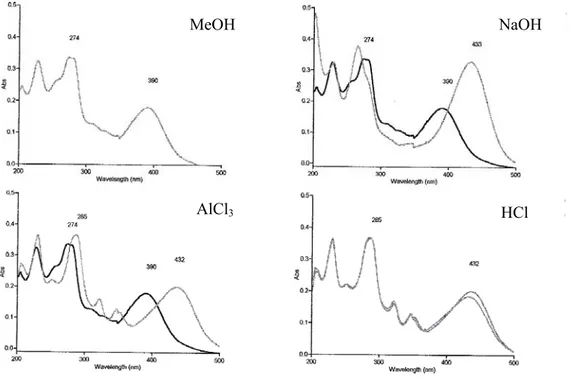

Data spektum UV (MeOH) menunjukan adanya serapan pita 1 pada 390 nm dan pita 2 pada 270 nm (Gambar 4.2). Adanya pita 1 dan 2 ini pada panjang gelombang tersebut merupakan ciri khas untuk senyawa golongan flavon. Pita 1 merupakan serapan yang terjadi karena adanya kromofor sinamoil pada cincin B kearah karbonil dan pita 2 terbentuk oleh adanya kromofor benzoil yang terbentuk oleh resonansi cincin A ke karbonil. Terjadinya geseran merah (pergeseran kearah panjang gelombang yang lebih besar) pada pita 1 sebesar 43 nm sehingga menjadi 433 nm karena penambahan reagen geser NaOH, menandakan adanya gugus fenolik bebas. Penambahan reagen geser AlCl3 juga mengakibatkan terjadinya

pergeseran merah sehingga pita 1 menjadi 432 nm, tetapi penambahan reagen geser HCl tidak mengakibatkan pergeseran biru (pergeseran kearah panjang gelombang lebih kecil). Hal ini disebabkan terbentuknya kelat yang kuat pada oksigen di C-4 dan C-5, tetapi tidak terdapat orto dihidroksi yang kelatnya akan lepas pada saat penambahan HCl.

Gambar 4.2 Spektrum UV-Vis Sikloartobilosanton

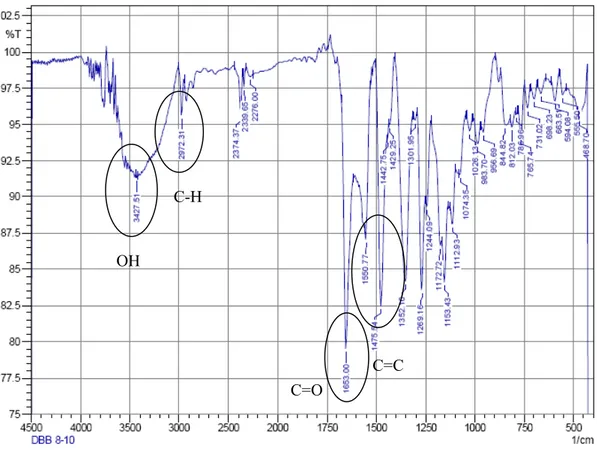

Pengukuran spektum IR memperkuat kesimpulan dari spektrum UV (Gambar 4.3). Pada spektrum ini terlihat dengan jelas terdapat serapan gugus OH pada 3427 cm-1, karbonil

terkonjugasi pada 1653 cm-1, ikatan karbon-karbon aromatik pada 1550 cm-1 dan 1475 cm-1, dan adanya gugus C-H alifatik pada 2972 cm-1. Serapan pada spekroskopi inframerah

muncul akibat adanya vibrasi ulur dan tekuk dari suatu gugus. Data UV-Vis dan IR ini belum bisa memberikan identifikasi yang jelas akan struktur senyawa, untuk keperluan tersebut dilakukan pengukuran NMR pada semua senyawa yang berhasil diisolasi.

MeOH NaOH

Gambar 4.3 Spektrum IR sikloartobilosanton

Dari spektrum 1H-NMR yang diperoleh terlihat adanya dua sinyal singlet pada geseran kimia

6,36 dan 6,10 ppm. Sinyal pada daerah aromatik ini menandakan adanya dua proton pada daerah aromatik. Pada daerah aromatik terlihat juga adanya sinyal dablet pada geseran kimia 6,89 dan 5,64 ppm dengan konstanta kopling 9,8 Hz. Geseran kimia dengan konstanta kopling sekitar sepuluh merupakan sinyal yang dimiliki oleh suatu sistem vinilik dengan konfigurasi cis. Pada daerah alifatik terlihat adanya sistem ABX pada geseran kimia 3,39 (dd, J = 15,3 dan 7,3 Hz); 3,17 (dd; J = 15,5 dan 7,3 Hz); dan 2,32 ppm (t; J = 15,3 Hz). Daerah alifatik juga menunjukan adanya sinyal dari empat metil pada geseran kimia 1,62; 1,43; 1,41; dan 1,29 dengan masing-masing integrasinya tiga dan multiplisitas singlet. Data lain yang juga penting adalah adanya sinyal singlet pada geseran kimia 13,3 ppm yang merupakan sinyal khas untuk OH terkelasi.

Adanya dua sinyal proton alifatik menunjukan lima subtitusi pada cincin A dan B. Subtitusi ini masuk akal mengingat pola trioksigenasi yang lazim pada genus Artocarpus dan adanya empat sinyal metil yang menunjukan adanya subtituen isopren. Dengan adanya subtituen isopren ini juga disimpulkan terdapat cincin kromen pada C-14 dan 15 yang juga merupakan sistem vinilik dengan konfigurasi cis. Sistem ABX menunjukan terbentuknya kerangka dihidrobenzosanton pada C-9 dan 10. Fakta-fakta ini merupakan ciri-ciri dari senyawa sikloartobilosanton sehingga dapat disimpulkan senyawa tersebut juga merupakan

C-H

C=O

C=C OH

sikloartobilosanton. Tabel 4.1 merupakan perbandingan data 1H-NMR senyawa hasil

penelitian 1 dan data literatur 2 (Sultanbawa, 1989).

Tabel 4.1 Perbandingan data 1H-NMR sikloartobilosanton

Posisi Sikloartobilosanton1 (Aseton-d6,

500 MHz) Sikloartobilosanton2 (Aseton-d 6, 200 MHz) 6 6,10 (1H; s) 6,14 (1H; s) 9a 2,32 (1H; t; 15,3) 2,36 (1H; t; 14) 9b 3,39 (1H; dd; 15,3; 7,3) 3,43 (1H; dd; 14; 7) 10 3,17 (1H; dd;15,3; 7,3) 3,21 (1H; dd; 14; 7) 12 1,62 (3H; s) 1,67 (3H; s) 13 1,29 (3H; s) 1,34 (3H; s) 14 6,89 (1H; d; 9,8) 6,92 (1H; d; 10) 15 5,64 (1H; d; 9,8) 5,64 (1H; d; 10) 17 1,41 (3H; s) 1,47 (6H; s) 18 1,43 (3H; s) 3’ 6,36 (1H; s) 6,43 (1H; s) −OH 13,35 (1H; s) 13,3 (1H; s)

4.2

Artoindonesianin L

Senyawa artoindonesianin L memiliki pola trioksigenasi pada posisi 2’, 4’, dan 5’. Senyawa ini memiliki subtituen isopren pada posisi C-6 dan geranil pada posisi C-3. Isopren pada posisi C-6 mengalami siklisasi membentuk cincin kromen dengan oksigen pada C-7. Berdasarkan adanya subtituen pada posisi C-3 yang tidak mengalami modifikasi senyawa ini termasuk pada golongan 3-prenilflavon.

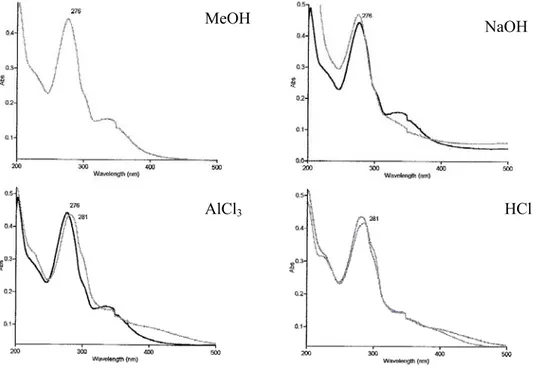

Spektrum UV (MeOH) hanya menunjukan adanya serapan pada pita 275 nm, pita 1 terlihat dengan intensitas yang sangat kecil (Gambar 4.4). Intensitas pita 1 yang kecil disebabkan oleh adanya subtituen geranil pada C-3. Geranil memberikan halangan sterik yang besar. Halangan sterik ini menyebabkan benzen tidak bebas melakukan rotasi sehingga tumpang tindih elektron di orbital π menjadi sulit. Tumpang tindih yang tidak sempurna ini menyebabkan resonansi elekron menjadi kurang maksimal sehingga intensitas serapan berkurang. Walaupun serapan pada pita 2 kecil grafik UV-Vis masih memperlihatkan ciri

khas senyawa flavon. Penambahan reagen geser NaOH dan AlCl3 tidak menunjukan adanya

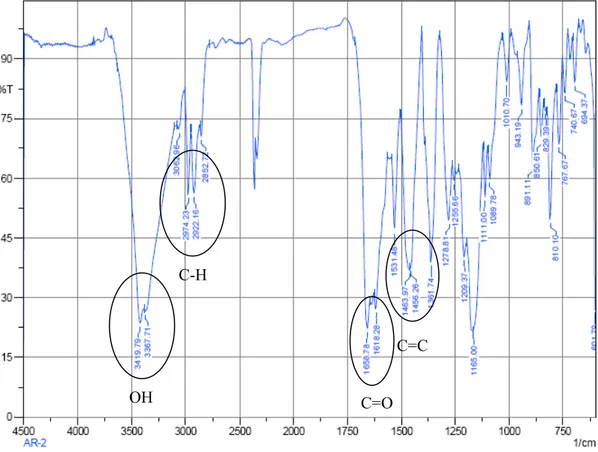

pergeseran yang berarti, hal ini disebabkan intensitas pita 1 yang kecil dan adanya subtituen isoprenil pada C-6 yang menyebabkan tidak dapat terbentuknya kelat AlCl3. Spektrum IR

artoindonesianin L (Gambar 4.5) menunjukan adanya gugus OH pada bilangan gelombang 3419 cm-1 dan 3367 cm-1, karbonil terkonjugasi pada bilangan gelombang 1678 cm-1, C-H

alifatik pada 2974 cm-1 dan 2922 cm-1, dan adanya aromatik pada bilangan gelombang 1618

cm-1, 1531 cm-1, 1463 cm-1, dan 1456 cm-1. Karbonil terkonjugasi merupakan suatu ciri dari

senyawa flavon sehingga data IR ini memperkuat pernyataan pada spektrum UV.

Gambar 4.4 Spektrum UV artoindonesianin L

MeOH NaOH

Gambar 4.5 Spektrum IR artoindonesianin L

Spektrum NMR artoindonesianin L menunjukan adanya lima metil. Pada suatu senyawa flavon yang memiliki lima metil {pada geseran kimia (δ ppm) 1,57 (3H; s); 1,53 (3H; s); 1,45 (3H; s); dan 1,42 (6H; s)} dapat diprediksikan sebagai adanya subtituen isopren (2 metil) dan geranil (3 metil). Adanya tiga sinyal siglet di daerah proton aromatik pada geseran kimia 6,83; 6,58; dan 6,27 ppm menunjukan adanya satu proton dan dua proton pada cincin aromatik. Merujuk pada senyawa yang sering ditemukan dalam genus Artocarpus maka dapat prediksi satu proton milik cincin A dan dua proton lagi milik cincin B. Pada senyawa ini tidak ditemukan adanya sistem ABX alifatik, hal ini mengindikasikan tidak terbentuknya siklisasi subtituen yang berada pada C-3. Sedangkan adanya signal pada geseran kimia 6,68 ppm dan 5,73 ppm dengan masing-masing multiplisitas dablet dan konstanta kapling 10,3 Hz menunjukan terbentuknya cincin kromen pada isopren yang tersubtitusi pada cincin A. Proton NMR tentu saja tidak dapat menunjukan dimana letak subtituen isopren pada cincin A. Untuk memastikan hal tersebut dilakukan pengukuran 13C-NMR untuk melihat korelasi

proton pada OH terkelasi. Berdasarkan data korelasi tersebut diketahui posisi subtituen isopren terdapat pada C-6.

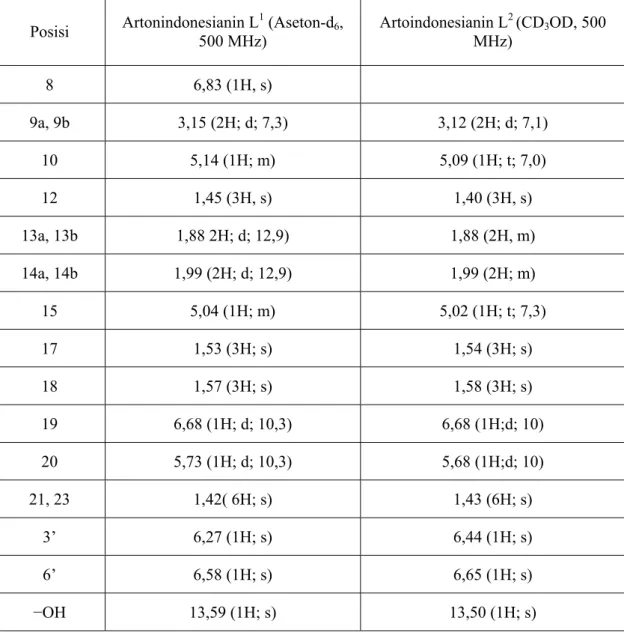

Perbandingan data H-NMR dari artoindonesianin L yang diperoleh dari penelitian 1 dan berdasarkan literatur 2 (Suhartati, 2001) dapat dilihat pada Tabel 4.2.

OH

C-H

C=O C=C

Tabel 4.2 Perbandingan 1H-NMR artoindonesianin L

Posisi Artonindonesianin L1 (Aseton-d6,

500 MHz) Artoindonesianin L 2 (CD 3OD, 500 MHz) 8 6,83 (1H, s) 9a, 9b 3,15 (2H; d; 7,3) 3,12 (2H; d; 7,1) 10 5,14 (1H; m) 5,09 (1H; t; 7,0) 12 1,45 (3H, s) 1,40 (3H, s) 13a, 13b 1,88 2H; d; 12,9) 1,88 (2H, m) 14a, 14b 1,99 (2H; d; 12,9) 1,99 (2H; m) 15 5,04 (1H; m) 5,02 (1H; t; 7,3) 17 1,53 (3H; s) 1,54 (3H; s) 18 1,57 (3H; s) 1,58 (3H; s) 19 6,68 (1H; d; 10,3) 6,68 (1H;d; 10) 20 5,73 (1H; d; 10,3) 5,68 (1H;d; 10) 21, 23 1,42( 6H; s) 1,43 (6H; s) 3’ 6,27 (1H; s) 6,44 (1H; s) 6’ 6,58 (1H; s) 6,65 (1H; s) −OH 13,59 (1H; s) 13,50 (1H; s)

4.3

Artobilosanton

Senyawa ini memiliki kesamaan struktur seperti pada sikloartobilosanton, hanya saja tidak terbentuk cincin furan. Senyawa ini termasuk golongan dihidrobenzosanton. Secara biogenesis senyawa ini memiliki tingkat evolusi yang lebih rendah daripada sikloartobilosanton sehingga dapat diprediksi senyawa sikloartobilosanton terbentuk dari artobilosanton.

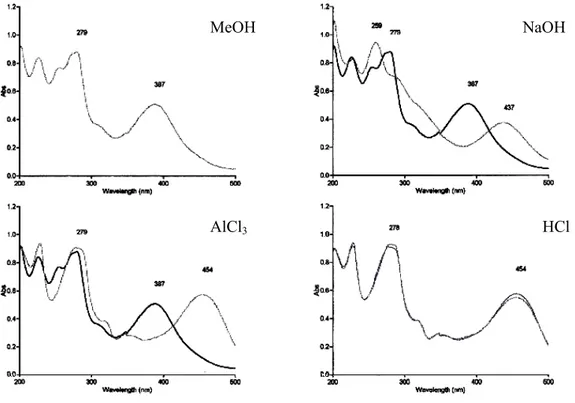

Sama seperti turunannnya (sikloartobilosanton) senyawa ini menunjukan ciri khas panjang gelombang maksimum senyawa flavon dengan spektrum UV (MeOH) pada 279 nm dan 387 nm (Gambar 4.6). Terjadi pergeseran merah pada penambahan NaOH (pita 1 menjadi 437 nm) dan AlCl3 (pita 1 menjadi 454 nm) tetapi tidak terjadi pergeseran biru pada penambahan

hidroksi pada C-5. Spektrum IR (Gambar 4.7) menujukan adanya gugus hidroksida pada bilangan gelombang 3412 cm-1, karbonil terkonjugasi pada bilangan gelombang 1653 cm-1,

C-H alifatik 2970 cm-1, dan ikatan karbon-karbon aromatik 1595 cm-1, 1554 cm-1, 1483 cm-1,

dan 1446 cm-1.

Gambar 4.6 Spektrum UV-Vis artobilosanton

Gambar 4.7 Spektrum IR artobilosanton

MeOH NaOH AlCl3 HCl C-H C=O C=C OH

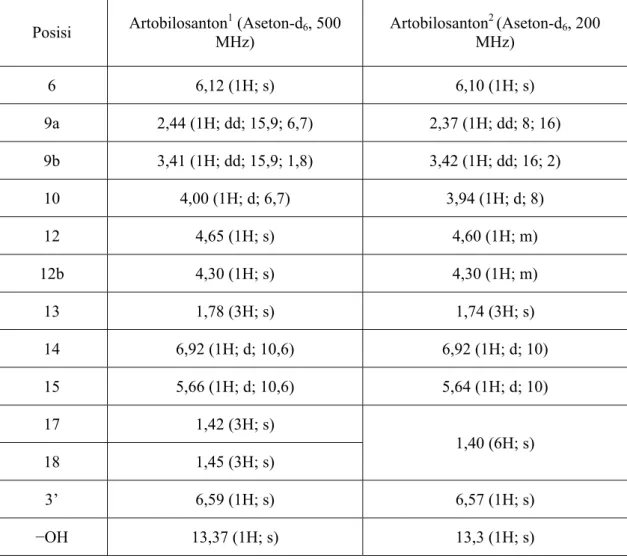

Sama seperti sebelumnya artobilosanton memiliki kesamaan dalam hal spektrum 1H-NMR,

yaitu adanya sinyal kromen dengan multiplisitas dablet pada geseran kimia 6,92 ppm dan 5,66 ppm dengan konstanta kopling 10,3 yang menunjukan konfigurasi cis, sistem ABX pada geseran kimia 4,00 ppm (d; J = 6,7); 3,41 ppm (dd; J = 15,9 dan 1,8 Hz); dan 2,44 ppm (dd; J = 15,9 dan 6,7 Hz), dan dua sinyal proton aromatik (6,59 ppm dan 6,12 ppm). Perbedaannya terletak pada jumlah sinyal metil dan adanya dua sinyal vinilik pada 4,65 dan 4,30 ppm dengan masing-masing multiplisitas singlet. Sinyal vinilik tersebut merupakan dua sinyal yang terdapat pada C-12. Pada daerah aromatik muncul sinyal singlet pada geseran kimia 5,62 ppm. Sinyal ini diketahui merupakan sinyal OH berdasarkan korelasi data 13 C-NMR dan 1H-NMR. Data 13C-NMR digunakan untuk mengetahui korelasi sinyal proton

dengan karbon. Tidak lengkapnya sinyal karbon dapat muncul akibat adanya sinyal yang bertumpuk sehungga muncul satu sinyal atau sinyal dengan intensitas rendah dan tidak terlihat karena adanya pengotor. Namun, meskipun data 13C-NMR tidak sempurna

kesimpulan struktur yang sudah ada dapat dilihat dari spektrum 1C-NMR. Perbandingan data

NMR artobilosanton hasil penelitian 1 dan data literatur 2 (Sultanbawa, 1989) dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Perbandingan data 1H-NMR artobilosanton

Posisi Artobilosanton1 (Aseton-d6, 500

MHz) Artobilosanton 2 (Aseton-d 6, 200 MHz) 6 6,12 (1H; s) 6,10 (1H; s) 9a 2,44 (1H; dd; 15,9; 6,7) 2,37 (1H; dd; 8; 16) 9b 3,41 (1H; dd; 15,9; 1,8) 3,42 (1H; dd; 16; 2) 10 4,00 (1H; d; 6,7) 3,94 (1H; d; 8) 12 4,65 (1H; s) 4,60 (1H; m) 12b 4,30 (1H; s) 4,30 (1H; m) 13 1,78 (3H; s) 1,74 (3H; s) 14 6,92 (1H; d; 10,6) 6,92 (1H; d; 10) 15 5,66 (1H; d; 10,6) 5,64 (1H; d; 10) 17 1,42 (3H; s) 1,40 (6H; s) 18 1,45 (3H; s) 3’ 6,59 (1H; s) 6,57 (1H; s) −OH 13,37 (1H; s) 13,3 (1H; s)

4.4

Hubungan Biogenesis Senyawa yang Telah Berhasil Diisolasi

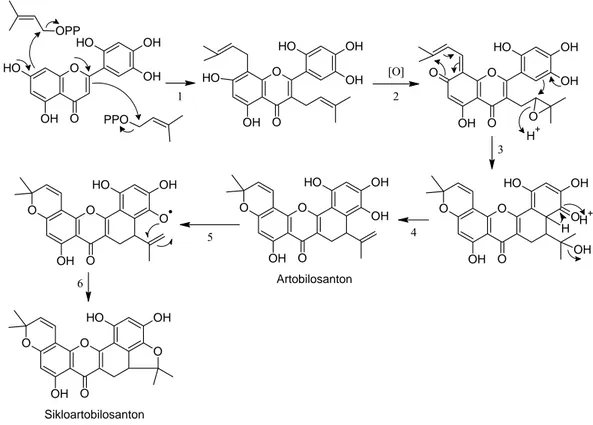

Jika dilihat berdasarkan tingkat kerumitan struktur (Gambar 2.25), maka artoindonesianin L yang meskipun memiliki jumlah atom karbon lebih banyak merupakan senyawa yang paling rendah kerumitannya. Sikloartobilosanton merupakan turunan dari artobilosanton dengan kata lain senyawa ini yang paling tinggi tingkat kerumitannya.

O O H OH OH O H OH O OPP PPO O O H OH OH O H OH O O O H OH O OH O O OH H O O O H OH OH OH O O H+ H+ O O H OH OH OH O O Artobilosanton O O H OH O OH O O O O H OH O OH O O Sikloartobilosanton 1 [O] 2 5 3 4 6

Gambar 4.8 Hubunganbiogenesis senyawa yang berhasil diisolasi

Berdasarkan Gambar 4.8 (Sultanbawa, 1989 dan Hakim et al, 2006) dapat terlihat bagaimana suatu kerangka kromen, dihidrobenzosanton, dan furan secara berurutan terbentuk. Reaksi pertama berkaitan dengan reaksi subtitusi elektrofilik suatu cincin aromatik, dimana pendorong elektron akan cenderung melakukan serangan pada posisi orto atau para. Reaksi selanjutnya merupakan oksidasi, pada tahap ini terjadi oksidasi oksigen pada C-7 dan pembentukan epoksida pada C-10 dan C-11. Senyawa hasil oksidasi kemudian mengalami penataan ulang sampai akhirnya menjadi artobilosanton. Artobilosanton kemudian mengalami fotoreaksi membentuk radikal dan akhirnya terjadi reaksi kopling oksidatif membentuk sikloartobilosanton.

Pada artoindonesianin L reaksi pertama terjadi pada C-6 dan DMAPP pada posisi C-3 merupakan geranil piroposfat (GPP). Reaksi oksidasi pada tahap kedua hanya terjadi pada hidroksi di C-6 sehingga hanya akan terjadi reaksi pembentukan cincin kromen. Reaksi pada makhluk hidup pada dasarnya merupakan reaksi enzimatis sehingga memiliki sifat spesifik. Biogenesis sendiri merupakan prediksi dari reaksi yang terjadi melihat kecenderungan senyawa yang terkandung dalam suatu spesies atau genus. Untuk mendapatkan kebenaran biogenesis menjadi biosintesis perlu dilakukan isolasi enzim dan reaksi menggunakan senyawa bertanda.

4.5

Bioaktivitas Senyawa

Bioaktivitas suatu senyawa berkaitan dengan tiga hal, yaitu ukuran, kepolaran, dan gugus fungsi. Terdapat dua senyawa yang memiliki sitotoksisitas yang sangat tinggi (Gambar 4.9) yaitu artoindonesianin L dan artobilosanton. Jika ditinjau kerangka senyawa tersebut dapat dilihat adanya orto dihidroksi bebas akan meningkatkan aktivitas. Adanya geranil bebas juga akan meningkatkan sitotoksisitas, sedangkan jika terjadi siklisasi membentuk kerangka furan sitotoksisitas akan menurun seperti pada sikloartobilosanton.

O O OH O O H OH OH O OH O OH O O H O Artoindonesianin L (35) Artobilosanton (45) Sikloartobilosanton (48) O O O OH O H OH OH (IC50 = 0,6 μg/mL) (IC50 = 1,75 μg/mL) (IC50 = 4,6 μg/mL)

Gambar 4.9 Sitotoksisitas senyawa yang diisolasi dari kulit akar A. rotunda terhadap sel murin leukemia P388