BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Biologi Setothosea asigna

Setothosea asigna (Lapidoptera: Limacodidae ) merupakan salah satu jenis ulat api terpenting pada tanaman kelapa sawit di Indonesia (Sudharto,2001). Ulat api ini merupakan salah satu hama yang dapat menyebabkan kerusakan berat serta sangat merugikan Indonesia.

Kingdom : Animalia Phylum : Arthropoda Class : Insecta Ordo : Lepidoptera Family : Limacodidae Genus : Setothosea

Spesies : Setothosea asigna v. Eecke

Gambar 2.1 Ulat Api Setothosea asigna Sumber : Dokumentasi Pribadi

Setothosea asigna (Lepidoptera: Limacodidae) merupakan salah satu jenis ulat api terpenting pada tanaman kelapa sawit di Indonesia (Lubis, 2008). Ulat api ini

merupakan salah satu hama yang dapat menyebabkan kerusakan berat serta sangat merugikan di Indonesia (Sulistyo, 2012).

Disebut ulat api karena punggungnya berbulu kasar kaku dan beracun. Racunnya keluar dari bulu kasar tersebut berupa cairan yang jika terkena tangan terasa gatal dan panas (Sulistyo, 2012).

Setothosea asigna ulat berwarna hijau kekuningan dengan bercak-bercak yang khas di bagian punggungnya dan dilengkapi dengan duri-duri yang kokoh. Ulat instrar terakhir berukuran panjang 36 mm dan lebar 14,5 mm, stadia ulat ini berlangsung 49- 51 hari (Fauzi dkk, 2012).

2.2.2 Siklus Hidup Ulat Api (Setothosea asigna)

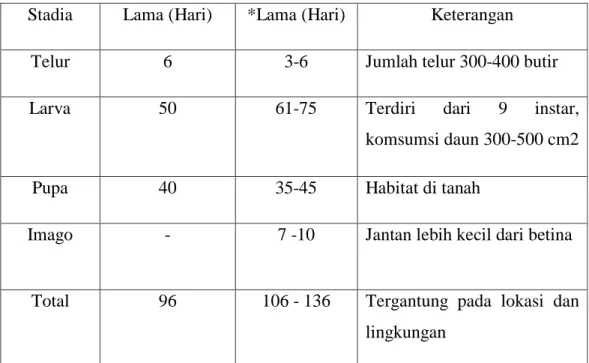

Setothosea asigna mempunyai siklus hidup 106 – 138 hari (Hartley, 1979) Siklus hidup tergantung pada lokasi dan lingkungan.

Tabel 2.2.2 Siklus hidup Setothosea asigna

Stadia Lama (Hari) *Lama (Hari) Keterangan

Telur 6 3-6 Jumlah telur 300-400 butir

Larva 50 61-75 Terdiri dari 9 instar,

komsumsi daun 300-500 cm2

Pupa 40 35-45 Habitat di tanah

Imago - 7 -10 Jantan lebih kecil dari betina

Total 96 106 - 136 Tergantung pada lokasi dan lingkungan

Sumber : Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)

a. Telur

Berwarna kuning kehijauan, berbentuk oval sangat berukuran tipis dan transparan.Telur di letakkan berderet 3-4 baris sejajar pada permukaandaun bagian bawah, biasanya pada pelepah daun ke-6 dan ke17.Satu tumpukan telur berisi sekitar 44 butir, dan seekor ngengat betina mampu menghasilkan telur sebanyak 300-400 butir telur menetas setelah diletakkan (Prawirasukarto, 2003).

Gambar 2.2.1 Telur Setothosea asigna Sumber Dokumentasi pribadi

b. Larva

Larva yang baru menetas, hidupnya secara berkelompok, memakan bagian permukaan bawah daun. Larva instar 2 – 3 memakan bagian helaian daun mulai dari ujung ke arah bagian pangkal daun. Selama perkembangannya larva mengalami pergantian instar sebanyak 7-8 kali atau 8-9 kali dan mampu menghabiskan helaian daun seluas 400 cm2 (Sulistyo, 2012).

Larva berwarna hijau kekuningan dengan duri-duri yang kokoh di bagian punggung dan bercak bersambung sepanjang punggung, berwarna coklat sampai ungu keabu-abuan dan putih. Warna larva dapat berubah-ubah sesuai dengan instarnya, semakin tua umurnya akan menjadi semakin gelap. Larva

instar terakhir (instar ke-9) berukuran panjang 36 mm dan lebar 14,5 mm, sedangkan apabila sampai instar ke-8 ukurannya sedikit lebih kecil. Menjelang pupa, ulat menjatuhkan diri ke tanah. Stadia larva ini berlangsung selama 49 – 50,3 hari (Sulistyo, 2012)

Gambar 2.2.2 Larva Setothosea asigna Sumber : Dokumentasi pribadi

c. Pupa

Pupa berada di dalam kokon yang terbuat dari campuran air liur ulat dan tanah, berbentuk bulat telur dan berwarna coklat gelap, terdapat di bagian tanah yang relatif gembur di sekitar piringan atau pangkal batang kelapa sawit. Pupa jantan dan betina berlangsung selama kurang lebih 39,7 hari (Sulistyo, 2012)

Gambar 2.2.3. Pupa Setothosea asigna Sumber : ( Ardianto,2018)

d. Imago

Lebar rentangan sayap serangga dewasa (ngengat) jantan dan betina masingmasing 41 – 51 mm. Sayap depannya berwarna coklat kemerahan dengan garis transparan dan bintik-bintik gelap, sedangkan sayap belakang berwarna coklat muda. Dengan demikian perkembangan dari telur sampai menjadi ngengat berkisar 92,7-98 hari, tetapi pada keaadaan kurang menguntungkan dapat mencapai 115 hari (Sulistyo, 2012)

Gambar 2.2.4 Ngengat Ulat Api Setothosea asigna Sumber : (Ardianto,2018)

2.3 Gejala dan Kerusakan Hama Ulat Api (Setothosea asigna)

Ulat yang baru menetas (instar 1) biasanya bergerombol di sekitar tempat peletakan telur dan mengikis (memakan) daging daun, yaitu permukaan bawah daun kelapa sawit serta meninggalkan epidermis daun bagian atas. Bekas serangan terlihat jelas seperti jendela-jendela memanjang pada helai daun, daun yang terserang berat akan kering dan mati seperti bekas terbakar. Ulat instar ke 3 biasanya memakan semua helaian daun dan meninggalkan lidinya saja dan sering disebut juga gejala melidi.

Gambar 2.3 Daun kelapa sawit yang terserang ulat api Setothosea asigna Sumber : (Ardianto,2018)

2.4 Metode Pengedalian Hama Ulat Api (Setothosea asigna) 2.4.1 Sistem Monitoring

Monitoring populasi dilakukan dengan dua pengamatan yaitu dengan pengamatan global dan pengamatan efektif.

a. Pengamatan Global

1. Pusingan/rotasi 1 kali/bulan; 1 pohon/ha

2.Pelepah pada pohon contoh diamati. Pada tanaman muda daunnya cukup digantol/dikait dan pada tanaman tua pelepahnya dipotong

3. Dihitung ulat, telur, dan kepompongnya kemudian dijumlahkan

4. Tentukan kelas serangannya dan gambarkan pada formulir pengamatan.

Ringan = R; beri tanda simbol 0 / warna biru Sedang = S; beri tanda simbol + / warna kuning

Berat = B; beri tanda simbol * / warna merah Sumber:

b. Pengamatan Efektif

1. Dilakukan bila tingkat serangan hama pada umumnya mencapai kelas S (sedang)

2. Sensus dipercepat 1 kali tiap 2 minggu

3. Pohon contoh ditambah menjadi 6 pohon/ha, dengan menambah titik sensus menjadi selang baris 6 dan selang pohon 6.

Cara seperti sensus global.

2.4.2 Pengendalian Secara Biologi

Pengendalian alami terhadap perkembangan populasinya dilakukan oleh lebah Trichogrammatidae sebagai parasit telur, lalat Tachinidae, kepik Pentatomidae dan virus sbagai parasit ulat. Jamur Cordyceps yang hidup ditanah juga merupakan musuh alami kepompongnya. Penyebaran virus dengan menyemprotkan larutan virus β. Nudaurelia (400 gram/ha) banyak dikembangkan karena dengan cara ini keadaan lingkungan lebih terjamin dan lebih murah biayanya. Pemakaiaan cara ini tentu tidak sembarang keadaan tergantung dari kondisi populasi dan keadaan setempat lainnya.

Gambar 2.4.2.Bungan pukul delapan (Turnera subulata) Sumber : (Ardianto,2018)

2.4.3 Pengendalian Secara Kimiawi

Insektisida yang paling banyak digunakan pada perkebunan kelapa sawit untuk ulat api saat ini adalah deltametrin, sipermetrin, dan lamda sihalothrin dan bahan aktif lain dari golongan pirethoid. Pengendalian dapat dilakukan berdasarkan umur tanaman.Pengendalian untuk Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dapat dilakukan dengan aplikasi penyemprotan yangmenggunakan Mist blower.Pengendalian untuk Tanaman Menghasilkan (TM) dapat dilakukan dengan aplikasi penyemprotan dengan Mist blower tekanan tinggi atau pengasapan yang menggunakan fogger pada malam hari.Insektisida yang digunakan biasanya berbahan aktif deltametrin dengan dosis 200-300 ml/ha.

2.4.4 Penerapan Sistem Pengendalian Hama Terpadu

Dalam sistem ini, pengenalan terhadap biologi hama sasaran di perlukan sebagai penyusunan strategi pengendalian. Tindakan pengendalian hama dilaksanakan sesuai dengan hasil monitoring populasi hama dilapangan, dan hanya di lakukan apabila padat populasi kritis yang di tentukan, serta mengutamanakan pelestarian dan pemanfaataan musuh alami yang ada dalam ekosistem perkebunan kelapa sawit (Prawirosukarto, dkk. 2002).

2.5 Tanaman Lamtoro (Leucaena leucocepha Lam)

Klasifikasi Tumbuhan Lamtoro (Leucaena leucocepha Lam) Tanaman lamtoro menurut Cronquist (1981) diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom :Plantae

Divisi :Magnoliophyta Classis :Magnoliopsida Sub classis :Rosidae

Ordo :Fabales

Familia :Fabaceae Genus :Leucaena

Species :Leucaena leucocephala Lam

Gambar 2.5 Lamtoro (Leucaena leucocephala Lam) Sumber : Dokumentasi pribadi

2.6. Deskripsi umum Lamtoro (Leucaena leucocephala Lam.)

Lamtoro atau yang sering disebut petai cina, atau petai selong adalah sejenis perdu dari famili Fabaceae (Leguminoseae, polong-polongan), yang kerap digunakan dalam penghijauan lahan atau pencegahan erosi, sementara Leucaena leucocephala dikenal dengan sebutan lamtoro gung. Lamtoro berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah, di mana tanaman ini tumbuh menyebar luas. Penjajah Spanyol membawa biji-bijinya dari Meksiko ke Filipina di akhir abad XVI dan dari tempat ini mulai lah lamtoro menyebar luas ke berbagai bagian dunia dan ditanam sebagai peneduh tanaman kopi, penghasil kayu bakar, serta sumber pakan ternak. Lamtoro mudah beradaptasi di berbagai daerah tropis seperti Asia dan Afrika termasuk pula di Indonesia (Riefqi, 2014)

Tanaman ini merupakan pohon yang pertumbuhannya mampu mencapai tinggi 5-15 m. Tanaman tumbuh tegak dengan sudut pangkal antara batang dengan cabang 45°, apabila sudah dipangkas cabangnya akan menyerupai bentuk garpu. Daunnya kecil, tulang daun menyirip ganda dua (bipeianantus) dengan jumlah pasang 4-8 pasang, tiap sirip tangkai daun mempunyai 11-22 helai anak daun. Batangnya berwarna putih kecokelatan atau cokelat kemerah- merahan. Buahnya polong berbentuk pita lurus, pipih dan tipis, 14-26 cm x 2 cm, dengan sekat-sekat diantara biji. Buahnya mirip dengan buah petai, namun ukurannya jauh lebih kecil dan berpenampang lebih tipis. Buah lamtoro mengandung 15-30 biji yang terletak melintang dalam polongan, berbentuk bulat telur sungsang atau bulat telur terbalik, dengan warna tua yang mengkilap yang berukuran 6-10 mm x 3-4,5 mm. Warna biji hijau dan akhirnya coklat kehijauan atau coklat tua apabila kering (Purwanto, 2007)

2.7 Kandungan kimia

Daun lamtoro memiliki kandungan berupa lignin, mimosin, alkaloid, flavonoid dan tanin. Kandungan lignin dalam daun lamtoro sebesar 7,90%, kandungan mimosin sebesar 2,14%. Kandungan flavonoid dalam daun lamtoro sebesar 0,018 mg/kg. Kandungan tanin dalam daun lamtoro sebesar 10,14 mg/kg. Seperti diketahui tanin dalam tanaman diketahui memiliki kemampuan dalam mengawetkan (Laconi dan Widyayastuti 2008).

2.7.1 Mimosin

Mimosin merupakan golongan asam aminoaromatik dengan rumus kimia (β- N-(3-hydroxy-4-pyridone)-α–amino-propenoic acid). Mimosin terdapat pada biji dan daun spesies Leucaena, kandungannya pada daun lamtoro berkisar antara 1,40–7,19 g/100g. Mimosin adalah asam amino non protein yang

mempunyai struktur hampir sama dengan tirosin, serta terdapat pada beberapa spesies mimosa dalam genus Leucaena (Laconi dan Widyayastuti 2008).

Mimosin (β-N-(3-hydroxy-4-pyridone) mengandung senyawa polifenol yang tinggi termasuk tanin akan mengikat protein, sehingga protein menjadi tidak

“tersedia” untuk ternak dan menyebabkan efek negatif terhadap palatabilitas, kecernaan, dan pertumbuhan. Mimosin akan mempengaruhi sintesis dan atau fungsi protein dalam mengatur translasi mRNA yang menyebabkan penghambatan replikasi DNA. Mimosin sebagai asam amino non protein dalam daun lamtoro dengan produk pemecahannya adalah senyawa 3- hydroxy-4(1H)-pyridone (DHP) mempunyai struktur hampir sama dengan asam amino tirosin.

Mimosin pada tingkat molekul akan berfungsi sebagai antagonis tirosin yang dapat menghambat kerja tirosin dan kegunaan enzim. Secara umum efek negatif mimosin adalah kehilangan nafsu makan, pembesaran kelenjar gondok, performa reproduksi buruk, menekan pertumbuhan, dan kematian post-natal (Laconi dan Widyayastuti 2008).

Mimosine telah dievaluasi sebagai alelokimia utama dalam Lamtoro, yang bertanggung jawab untuk aktivitas alelopati yang kuat, dan menunjukkan dampak penekan pada beberapa tanaman diuji dan jamur berbahaya (Tawata, 1990).

Menurut (Laconi dan Widyayastuti 2008). Mimosin merupakan zat racun atau zat antinutrisi yang berasal daun lamtoro atau leguminosa. Mimosin merupakan racun yang berasal dari turunan asam amino. Mimosin merupakan senyawa asam amino heterosiklik, yaitu asam amino yang mempunyai rantai karbon melingkar dengan gugus berbeda. Mimosin mempunyai gugus keton dan hidroksil pada inti pirimidinnya, yang diketahui bersifat toksik.

2.7.2. Tanin

Tanin terdapat luas dalam tumbuhan perbembuluh, tanin dapat bereaksi dengan protein membentuk polimer yang tidak larut dalam air. Tanin merupakan senyawa metabolit sekunder yang berasal dari tumbuhan yang terpisah dari protein dan enzim sitoplasma. Senyawa tanin tidak larut dalam pelarut non polar, seperti eter, kloroform dan benzena tetapi mudah larut dalam air, di oksan, aseton dan alkohol serta sedikit larut dalam etil asetat (Harborne, 1987).

2.7.3. Flavonoid

Flavonoid merupakan pigmen berwarna yang terdapat pada tanaman, mis alnya antosianin adalah penyusun warna biru, violet dan merah; flavon dan flavonol merupakan penyusun warna kuning redup; khalkon dan auron merupakan penyusun warna kuning terang;sedangkan isoflavon, flavonol merupakan senyawa tak berwarna. Flavonoid mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi. Oleh karena itu menunjukkan pita serapan yang kuat pada daerah spectrum UV dan tampak (Harborne, 1987).

Flavonoid terdapat pada semua bagian tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, kulit, bunga, buah dan biji. Flavonoid terdiri dari beberapa golongan utama antara lain antosianin, flavonol dan flavon yang tersebar luas dalam tumbuhan.Sedangkan khalkon, auron, falvonon, dihidrokhalkon dan isoflavon penyebarannya hanya terbatas pada golongan tertentu saja (Harborne, 1987)

2.8 Ekstraksi

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan pelarut cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan

minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan lain-lain. Dengan diketahuinya senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat. Pembagian metode ekstraksi yaitu :

2.8.1 Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisa dengan menggunakan pelarut yangmenggunakan beberapa kali pengadukan pada suhu ruangan (kamar).

Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif yang akan larut, Karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan di luar sel maka larutan terpekat didesak keluar.

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisa dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menenmbus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel.

Maserasi adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati yaitu direndam menggunakan pelarut bukan air (pelarut nonpolar) atau setengah air, misalnya etanol encer, selama periode waktu. Prinsip maserasi adalah ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk dalam pelarut yang sesuai selama beberapa hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya, pelarut akan masuk ke dalam sel dari tanaman melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel.

2.8.2 Rotary Evaporator

Tahapan proses rotaryevaporator adalah sebagai berikut : 1. Sampel dimasukkan ke dalam labu rotary.

2. Alat rotary evaporator di hidupkan dan pompa vakum.

3. Dibiarkan hingga pelarut tidak menetes lagi pada labu destilasi.

4. Di uapkan ekstrak (residu) hasil rotari untuk menghilangkan sisa pelarut dengan penangas air.