TERHADAP SERANGAN RAYAP TANAH

HAFIDZ HERBOWO

DEPARTEMEN HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ii

KEAWETAN BALOK LAMINASI DARI KAYU RAKYAT

TERHADAP SERANGAN RAYAP TANAH

Skripsi

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

HAFIDZ HERBOWO

E24070002

DEPARTEMEN HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

iii

RINGKASAN

Hafidz Herbowo. E24070002. Keawetan Balok Laminasi dari Kayu Rakyat Terhadap Serangan Rayap Tanah. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Muh. Yusram Massijaya, MS dan Arinana, S.Hut., M.Si

Pemanfaatan kayu rakyat merupakan salah satu metode untuk memenuhi kebutuhan kayu. Hal ini disebabkan kebutuhan akan kayu selalu meningkat setiap tahunnya sedangkan persediaan kayu di hutan alam semakin sedikit. Kayu rakyat memiliki sifat kekuatan dan keawetan yang rendah, sehingga untuk meningkatkan kekuatannya dapat dilakukan dengan pembuatan balok laminasi. Perekat yang digunakan dalam pembuatan balok laminasi diduga dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas keawetan balok laminasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perekat isosianat pada balok laminasi terhadap serangan rayap tanah pada skala laboratorium dan lapangan.

Penelitian ini menggunakan kayu pinus, akasia, jabon, manii, dan sengon, sedangkan perekat yang digunakan adalah perekat isosianat. Jenis balok laminasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah balok laminasi kombinasi pinus, balok laminasi kombinasi akasia, dan balok laminasi sejenis. Pengujian keawetan balok laminasi dalam skala laboratorium mengacu pada standar JIS K 1571-2004 dimana rayap tanah yang digunakan adalah Coptotermes curvignathus sedangkan pengujian lapangan mengacu pada standar ASTM D 1758-2006. Respon pengujian skala laboratorium ialah nilai kehilangan berat, mortalitas & feeding

rate sedangkan untuk pengujian skala lapangan adalah nilai kehilangan berat,

berat jenis, dan identifikasi serangan rayap tanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kehilangan berat untuk pengujian skala laboratorium balok laminasi akasia-manii memiliki nilai kehilangan berat terendah (1,16%) dan termasuk ke dalam ketahanan sangat tahan terhadap serangan rayap tanah sedangkan untuk balok laminasi sengon-sengon memiliki nilai kehilangan berat yang terbesar (16,52%) dan termasuk ke dalam ketahanan buruk terhadap serangan rayap tanah. Nilai kehilangan berat pengujian lapangan balok laminasi pinus-pinus memiliki nilai kehilangan berat terendah dengan nilai 21,90% dan balok laminasi jabon-jabon memiliki nilai kehilangan berat terbesar dengan nilai 64,11%. Nilai mortalitas balok laminasi akasia-manii dan balok laminasi sengon-sengon memiliki nilai mortalitas terbesar dengan nilai 100% dan balok laminasi manii-manii memiliki nilai mortalitas terendah dengan nilai 58,89%. Feeding rate terendah dihasilkan oleh balok laminasi akasia-manii dengan nilai 23,92 µg/ekor/hari dan feeding rate terbesar dihasilkan oleh balok laminasi akasia-jabon dengan nilai 226,30 µg/ekor/hari. Nilai berat jenis tidak mempengaruhi nilai kehilangan berat dan hasil identifikasi terhadap serangan rayap tanah pada pengujian lapangan ditemukan rayap yang menyerang contoh uji pada saat pembongkaran ialah Schedorhinotermes javanicus Kemner.

Berdasarkan pengujian skala laboratorium, perekat isosianat dapat meningkatkan tingkat keawetan balok laminasi sedangkan untuk pengujian skala lapangan kurang memberikan pengaruh terhadap tingkat keawetan balok laminasi.

Kata Kunci : balok laminasi, kayu rakyat, Coptotermes curvignathus,

E/THH

Durability of Glued Laminated Timber from Commnunity Wood to Subterranean Termite

Attack By :

Hafidz Herbowo1), Muh. Yusram Massijaya2), Arinana 2)

INTRODUCTION :The utilization of community wood is one method to fulfill wood demand. It is because every year wood demand is increasing whereas the supply of wood from natural forest decreasing. Community wood have low quality of strength and durability, so to improve quality of strength is making Glued Laminated Timber (glulam). The adhesive is used to make glue laminated timber could be expected to improve durability of glulam. The objective of this research was to determine the effect on the isocyanate adhesive on the durability of glulam community wood to termites attack on the laboratory and grave yard test.

MATERIALS AND METHOD : This research used pine, acacia, jabon, manii, and sengon wood, while adhesives used to were isocyanates. Glulam types used is the combination of pine glulam, combination of glulam acacia, and similar glulam. Glulam durability testing conducted in laboratory scale refers to JIS K 1571-2004 standard where termites used was Coptotermes curvignathus while grave yard testing refers to ASTM D 1758-2006 standard. Responses measured in this test is divided into two, for laboratory scale testing and grave yard testing. Respon to laboratory scale testing of which is the value of which is the value of weight loss, mortality, and feeding rate while for grave yard testing is value of the weight loss, density, and the identification of subterranean termite attack.

RESULT AND DISCUSSION : The results showed that the weight loss values for laboratory-scale tests, glulam acacia-manii have the lowest weight loss with value of 1.16% belong to very resistant to termite attack and for glulam sengon- sengon have the greatest weight loss with value of 16.52% belong to the poor resistance to subterranean termite attack. While the weight loss grave yard testing, glulam pines have the lowest weight loss with a value of 21.90% and glulam jabon-jabon have the greatest weight loss with a value of 64.11%. Further to the value of mortality, acacia-manii glulam and glulam sengon-sengon have the greatest mortality of the value of the premises a value of 100% and glulam manii- manii have the lowest mortality value with the value of 58.89%. Feeding rate is the lowest value generated by acacia-manii glulam with a value of 23.92 µg/head/day and the largest value of feeding rate obtained by the acacia-jabon glulam with a value of 226.30 µg/head/day. Density values not affect the value of existing weight loss and identification of subterranean termite attack grave yard test found that, the termites that stroke the sample was Schedorhinotermes

javanicus Kemner. Based on laboratory scale testing, isocyanate adhesives can

improve the durability of glulam whereas for grave yard testing less influence to the level of glulam durability.

Keywords: glulam, community wood, Coptotermes curvignathus,

Shedorhinotermes javanicus, isocyanates.

1)

Student of Forest Products Departement,, Faculty of Forestry, IPB

2)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Keawetan Balok Laminnasi dari Kayu Rakyat Terhadap Serangan Rayap Tanah” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen Prof. Dr. Ir. Muh. Yusram Massijaya, MS dan Arinana, S.Hut., M.Si dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan manapun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, April 2012

Hafidz Herbowo NRP. E24070002

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Keawetan Balok Laminasi dari Kayu Rakyat Terhadap Serangan Rayap Tanah.

Nama Mahasiswa : Hafidz Herbowo

NRP : E24070002

Menyetujui: Komisi Pembimbing,

Ketua, Anggota,

Prof. Dr. Ir. Muh. Yusram Massijaya, MS. Arinana, S.Hut., M.Si. NIP. 19641124 198903 1 004 NIP. 19740101 200604 1 014

Mengetahui:

Ketua Departemen Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. I Wayan Darmawan, M.Sc. NIP.19660212 199103 1 002 Tanggal:

vii

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb Semesta Alam yang telah memberikan hidayah, karunia, cinta dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Keawetan Balok Laminasi dari Kayu Rakyat Terhadap Serangan Rayap Tanah merupakan laporan akhir dari penelitian yang dilaksanakan pada bulan Maret-Juni dan November-Desember 2011, disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Banyak pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian hingga pada penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya harapan besar dari penulis atas kritik dan saran yang dapat disampaikan untuk pengembangan karya ilmiah ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya

.

Bogor, April 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 17 November 1989 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Roniman, S.H dan Rahyuhanis. Penulis memulai jenjang pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa Jakarta Timur dan melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri Dukuh 08 Pagi Jakarta Timur. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni SMP Negeri 257 Jakarta dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Adi Luhur Jakarta Timur. Pada tahun 2007 penulis lulus Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) di Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan kesempatan untuk menekuni mayor Departemen Hasil Hutan Fakultas Kehutanan. Penulis memilih bidag keahlian bagian Biokomposit pada tahun 2009.

Selama menutut ilmu di Institut Pertanian Bogor, penulis aktif di sejumlah organisasi kemahasiswaan yaitu anggota Divisi Syiar Ikatan Keluarga Muslim TPB tahun 2007-2008, anggota Divisi Syiar DKM ‘Ibaadurrahmaan Fakultas Kehutanan tahun 2008-2009, staf Divisi PSDM DKM ‘Ibaadurrahmaan Fakultas Kehutanan tahun 2009-2010, anggota Divisi Biokomposit HIMASILTAN (Himpunan Mahasiswa Hasil Hutan) Fakultas Kehutanan, serta sejumlah kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan IPB dari tahun 2007-2011.

Penulis juga mengikuti Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di Sancang Barat dan Kamojang tahun 2009, Praktek Pengelolaan Hutan (PPH) di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW), Sukabumi tahun 2010 serta Praktek Kerja Lapang di PT. Intracawood Manufacturing, Tarakan Kalimantan Timur tahun 2011.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, penulis melaksanakan penelitian dengan judul: “Keawetan Balok Laminasi dari Kayu Rakyat Terhadap Serangan Rayap Tanah” dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Muh. Yusram Massijaya, MS dan Arinana, S.Hut., M.Si

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb Semesta Alam yang telah memberikan hidayah, karunia, cinta dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dapat diselesaikan atas kerja keras dan bantuan serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Roniman, S.H., Ibunda Rahyuhanis, dan Adikku Handardi Yusman serta keluarga-keluarga lainnya atas do’a, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Yusram Massijaya, MS dan Ibu Arinana, S.Hut., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meberikan bimbingan, nasehat dan dukungan selama penulis melakukan penelitian dan penyusunan skripsi. 3. Bapak Dr. Ir. Dede Hermawan M.Sc sebagai ketua sidang ujian komprehensif

dan Bapak Dr. Ir. Nandi Kosmaryandi M.Sc.F sebagai dosen penguji pada ujian komprehensif.

4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf di Fakultas Kehutanan IPB, khususnya Departemen Hasil Hutan.

5. Keluarga besar DKM ‘Ibaadurrahmaan.

6. Anas, Agus, Arief, Haris, Art, K’ Dany, Ozi, Haidir, dan K’ Jumadi, serta penghuni wisma Krakatau dan Rakata atas bantuan baik moral dan moril selama penulis melaksanakan penelitian sampai sidang komprehensif.

7. K’ Syifa, K’ Nova, Rima, Wina, Inggit, Agustiana, Desi, Irma, Linda, Ferry, Rudi, Iftor, Ana, Dina, Azwar, Syamsi, Barus, Harisfan, Gilang dan rekan- rekan THH 44 yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas bantuan, dukungan dan do’a yang telah diberikan selama ini. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam melaksanakan dan penyusunan skripsi ini.

Bogor, April 2012

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv DAFTAR LAMPIRAN ... v BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Tujuan ... 2 1.3 Manfaat Penelitian ... 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 3

2.1 Balok Laminasi ... 3

2.2 Perekat ... 5

2.3 Sifat Dasar Beberapa Jenis Kayu Rakyat ... 5

2.3.1 Manii ... 5 2.3.2 Jabon ... 6 2.3.3 Sengon ... 7 2.3.4 Pinus ... 8 2.3.5 Akasia ... 9 2.4 Keawetan Kayu ... 9 2.5 Rayap ... 10 2.6 Berat jenis ... 13

BAB III METODOLOG PENELITIAN... 14

3.1 Waktu dan Tempat ... 14

3.2 Bahan dan Alat ... 14

3.3 Prosedur Kerja ... 15

3.3.1 Uji laboratorium JIS K 1571-2004 ... 15

3.3.2 .Uji Lapangan ASTM D 1758-2006 ... 17

3.3.3 Identifikasi Serangan Rayap ... 19

3.4 Analisis Data ... 20

BAB IV PEMBAHASAN ... 21

4.1 Kehilangan Berat ... 21

4.1.1 Pengujian Laboratorium ... 21

4.2 Mortalitas Rayap ... 29

4.3 Feeding Rate ... 32

4.4 Identifikasi Serangan Rayap ... 34

4.5 Kondisi Serangan Rayap Tanah pada Pengujian Lapangan ... 35

4.6 Bentuk Serangan Rayap ... 37

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... 42

5.1 Kesimpulan ... 42

5.2 Saran ... 42

DAFTAR PUSTAKA ... 43

DAFTAR TABEL

No. Halaman

1 Klasifikasi keawetan kayu Indonesia ... 10

2 Susunan balok laminasi ... 14

3 Klasifikasi ketahanan kayu terhadap tanah berdasarkan

penurunan berat ... 17 4 Penilaian kerusakan oleh rayap ... 19

DAFTAR GAMBAR

No.

1 Bentuk contoh uji kayu solid dan balok laminasi ...

Halaman 15 2 Pengujian keawetan kayu terhadap serangan rayap tanah berdasarkan

standar JIS K 1571-2004 ... 15 3 Pengujian keawetan kayu terhadap serangan rayap tanah berdasarkan

standar JIS K 1571-2004 ... 16 4 Pengujian lapangan contoh uji di Arboretum Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor ... 18 5 Kehilangan berat contoh uji pada pengujian secara laboratorium

terhadap rayap tanah C. curvignathus ... 23 6 Kehilangan berat contoh uji pada pengujian secara lapangan terhadap

rayap tanah ... 27 7 Berat jenis contoh uji pada pengujian secara lapangan terhadap rayap

tanah ...

28 8 Mortalitas rayap tanah C. Curvignathus ... 31 9 Feeding rate C. Curvignathus ... 34 10 Rayap tanah Schedorhinotermes javanicus Kemner yang menyerang

contoh uji dilapangan ... 35 11 Bentuk serangan rayap tanah C. Curvignathus pada kayu jabon ... 38 12 Bentuk serangan (A) balok laminasi sengon-sengon & (B) balok

laminasi jabon-jabon secara laboratorium ... 38 13 Bentuk serangan (A) balok laminasi pinus-manii & (B) balok laminasi

manii-manii secara laboratorium ... 39 14 Bentuk serangan rayap tanah pada pengujian lapangan (A) kayu solid

jabon dan (B) kayu solid manii ... 40 15 Bentuk serangan rayap tanah pada pengujian lapangan (A) kayu solid

sengon dan (B) kayu solid akasia ... 40 16 Bentuk serangan rayap tanah pada pengujian lapangan (A) balok

laminasi akasia-jabon, (B) balok laminasi pinus-jabon, dan (C) balok laminasi jabon-jabon ...

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1 Peta pengujian skala lapangan di Arboretum Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor ...

48 2 Data hasil pengujian skala laboratorium ... 50

3 Data hasil pengujian skala lapangan ... 52

4 Analisis keragaman kehilangan berat skala laboratorium ... 54

5 Uji lanjut interaksi dengan jenis balok laminasi terhadap kehilangan berat pengujian skala laboratorium ...

55 6 Analisis keragaman mortalitas rayap pengujian skala laboratorium . 56

7 Analisis keragaman feeding rate balok laminasi pengujian skala laboratorium ...

57 8 Analisis keragaman kehilangan berat pengujian skala lapangan ... 58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANGPemanfaatan kayu hutan rakyat merupakan salah satu metode untuk memenuhi kebutuhan kayu. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan kayu selalu meningkat setiap tahunnya, sedangkan persediaan kayu dari hutan alam semakin sedikit. Data statistik kehutanan menunjukkan bahwa keadaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam pada tahun 1989/1990 sebesar 58,88 juta ha dan pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 24,69 juta ha (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, 2001 dan 2010) sehingga kayu di hutan rakyat atau kayu rakyat menjadi solusi untuk permasalahan berkurangnya produksi kayu dari area hutan alam. Kebutuhan kayu dapat terpenuhi, namun muncul sebuah masalah baru yaitu sifat kekuatan dan keawetan kayu. Muslich dan Krisdianto (2006) diacu dalam Tutirin (2011) menyatakan bahwa hutan rakyat menghasilkan kayu yang umurnya relatif muda, berdiameter kecil, berat jenis rendah, dan keawetannya rendah sehingga mudah diserang organisme perusak.

Menurut Nandika et al. (1996),70-85% kayu yang diproduksi di dunia tergolong sangat rentan terhadap serangan organisme perusak. Dengan kata lain kayu yang dihasilkan di dunia, termasuk Indonesia mudah dirusak oleh faktor biologis.

Permasalahan kualitas kekuatan kayu yang berasal dari hutan tanaman rakyat dapat diatasi dengan menggunakan teknologi perekatan struktural kayu komposit seperti balok laminasi. Balok laminasi didefinisikan sebagai sebuah bahan yang terbuat dari papan kayu yang berbentuk lurus atau dibengkokan, dengan arah serat semua papan kayu sejajar ke sumbu longitudional (Moody et al. 1999). Balok laminasi biasanya digunakan untuk keperluan struktural berupa rangka, balok, kolom, dan kuda-kuda.

Di dalam balok laminasi terdapat perekat yang digunakan sebagai bahan rekat antar lamina. Diduga perekat dapat berfungsi untuk meningkatkan keawetan balok laminasi, yang telah diteliti oleh Islami, 2011 yang menyatakan bahwa

2

perekat isosianat dapat meningkatkan tingkat keawetan balok laminasi berbahan dasar kayu rakyat yaitu Rasamala, Mahoni, dan Mindi terhadap rayap tanah

Coptotermes curvignathus secara laboratorium. Oleh karena itu, perlu diteliti

lebih lanjut keawetan balok laminasi dengan bahan dan jenis kayu yang lain baik secara laboratorium maupun lapangan.

1.2 Tujuan

Mengetahui pengaruh perekat isosianat pada balok laminasi berbahan kayu rakyat terhadap serangan rayap tanah pada skala laboratorium dan lapangan.

1. 3 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai efektifitas perekat isosianat pada produk balok laminasi terhadap serangan rayap tanah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Balok LaminasiBalok laminasi atau glulam pertama kali digunakan di Eropa pada konstruksi auditorium di Basel, Switzerland tahun 1893. Balok laminasi dipatenkan sebagai Sistem Hertzer dan penggunaan bahan perekat, untuk standarisasi penggunaan pada masa itu tidak tahan terhadap air. Dengan demikian, penggunaan balok laminasi terbatas hanya untuk kondisi penggunaan kering. Kemajuan bahan perekat semasa perang dunia I, menstimulasi penambahan daya tarik di Eropa mengenai penggunaan balok laminasi pada bingkai bangunan dan pesawat (Moody et al. 1999).

Balok laminasi adalah salah satu produk rekayasa perekatan kayu tertua. Balok laminasi adalah produk tekanan yang terdiri dari dua atau lebih lapisan kayu yang direkatkan menjadi satu dengan arah serat semua lapisan kayu. Balok laminasi didefinisikan sebagai sebuah bahan yang terbuat dari papan kayu yang berbentuk lurus atau dibengkokan, dengan arah serat semua potongan kayu sejajar ke sumbu longitudional. Ketebalan maksimum laminasi yang diperbolehkan adalah 50 mm dan standar ketebalan kayu untuk tipe laminasi 25 atau 50 mm. Balok laminasi merupakan kayu gabungan antara akhir dengan akhir, pinggir dengan pinggir, dan muka dengan muka (Moody et al. 1999).

Balok laminasi adalah salah satu komponen kayu komposit yang berfungsi untuk mengontrol atau mengatur sifat produk balok laminasi melalui desain yang telah dipraktekkan selama beberapa tahun. Struktur balok laminasi dibuat untuk meningkatkan penggunaannya di dalam struktur perencanaan (Bodig & Jayne 1993).

Ada beberapa jenis balok laminasi. Berdasarkan posisi pembebanan, balok laminasi dibedakan menjadi balok laminasi horizontal dan vertikal. Sedangkan berdasarkan penampangnya balok laminasi dibagi menjadi balok I, balok T, balok I ganda, balok pipa atau kotak, dan stressed skin panel (Bodig & Jayne 1993).

2.1.1 Kelebihan dan Kekurangan Balok Laminasi

Moody et al. (1999) menyatakan bahwa beberapa kelebihan balok laminasi dibandingkan kayu gergajian serta bahan struktural lain adalah dalam hal ukuran, bentuk arsitektur, pengeringan, penampang lintang (cross section), efisiensi, dan ramah lingkungan. Sedangkan Canadian Wood Council (2000) menyatakan bahwa laminasi adalah cara yang efektif dalam penggunaan kayu berkekuatan tinggi dengan dimensi terbatas menjadi elemen struktural yang besar dalam berbagai bentuk dan ukuran.

Balok laminasi juga memiliki kelemahan yaitu jika kayu solid tersedia dalam ukuran yang diperlukan maka proses tambahan dalam pembuatan balok laminasi akan meningkatkan biaya produksinya melebihi kayu gergajian. Pembuatan balok laminasi memerlukan perakitan khusus, fasilitas pabrik, dan keahlian dalam pembuatannya dibandingkan dengan memproduksi kayu gergajian. Semua tahap dalam proses pembuatan memerlukan perhatian untuk menjamin produk akhir yang berkualitas tinggi. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam desain balok laminasi berukuran besar, lurus atau lengkung adalah penanganan dan pengapalan (Moody et al. 1999).

2.1.2 Penggunaan Balok Laminasi

Balok laminasi merupakan produk struktural yang digunakan untuk rangka, balok, kolom, dan kuda-kuda (Canadian Wood Council 2000). Moody dan Hernandez (1997) menyatakan bahwa meskipun penggunaan utama balok laminasi adalah pada sistem atap dari bangunan-bangunan komersial, namun balok laminasi juga sudah digunakan pada sistem atap dan lantai rumah. Berbagai penggunaan balok laminasi diantaranya adalah:

a. Bangunan-bangunan komersial dan rumah: sebagai balok persegi, balok lengkung, kuda-kuda, balok struktur, bangunan kayu bertingkat, kubah dan tiang.

b. Jembatan: untuk bagian-bagian dari struktur bagian atas seperti balok penopang dan decking.

c. Penggunaan struktur lain: untuk tower transmisi listrik, tonggak listrik dan penggunaan lain untuk memenuhi persyaratan ukuran dan bentuk yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan tiang kayu konvensional.

2.2 Perekat

Perekat (adhesive) adalah suatu zat atau bahan yang memiliki kemampuan untuk mengikat dua benda melalui ikatan permukaan (Blomquist et al. 1983; Forest Product Society 1999) diacu dalam Ruhendi et al. (2007).

Perekat isosianat berdasarkan pada perekat reaktifitas radikal, (-N=C=O). Isosianat bergabung dengan senyawa polar yang kuat sehingga menghasilkan senyawa radikal yang baik dan mempunyai potensi untuk membentuk ikatan kovalen subtrat yang memiliki hidrogen aktif. Isosianat yang biasa digunakan karena volatil yang rendah adalah diphenylmethane diisocyanate (MDI) (Marra 1992).

Kelebihan dari perekat isosianat diantaranya adalah membutuhkan lebih sedikit MDI untuk produk papan yang sama, dapat menggunakan suhu pengempaan rendah, siklus pengempaan lebih cepat, lebih toleran terhadap kadar air flake, energi yang diperlukan untuk pengeringan lebih sedikit dan tidak ada emisi formaldehida (Marra 1992).

2.3 Sifat Dasar Beberapa Jenis Kayu Rakyat 2.3.1 Manii (Maesopsis eminii Engl)

Kayu manii memiliki nama botanis Maesopsis eminii Engl. ini merupakan penghormatan kepada Emin Pasha (1840-1892) seorang penyidik Afrika, administratur dan sebagai seorang ahli botani (Gastan 2002). Kayu manii tumbuh alami pada 2o LS – 8o LS yang termasuk daerah tropis. Tempat tumbuh kayu manii aslinya di Afrika. Penyebaran kayu manii melalui Uganda, dan daerah Nyanza yang termasuk koloni Kenya, Tanganyika, Barat Laut melalui Kongo sampai ke teluk Guinea, dari Kamerun sampai Liberia dan juga terdapat di Fernando Po (Eggeling and Harris 1939 diacu dalam Gastan 2002).

Pada sebaran alami, jenis ini tumbuh di dataran rendah sampai hutan sub pegunungan sampai ketinggian 1800 mdpl. Penanaman biasanya dilakukan di

dataran rendah dan tumbuh baik pada ketinggian 600-900 mdpl. Cocok tumbuh pada daerah dengan curah hujan 1200-3600 mm/tahun dengan musim kering sampai 4 bulan (Direktorat Pembenihan 2002 diacu dalam Gastan 2002). Kayu manii tumbuh pada tanah dengan tekstur medium sampai ringan pada pH netral sampai asam serta bebas drainase dan lebih bagus pertumbuhannya pada tanah subur dengan solum yang dalam (Balai Teknologi Perbenihan, 2000 diacu dalam Gastan, 2002).

Kayu manii memiliki kerapatan 0,38 sampai 0,48 dan mudah digergaji. Selain itu kayu manii mempunyai kandungan kimia berupa kadar selulosa 47,19% dan kadar lignin 20,45%. Kegunaan kayu gergajinya adalah untuk konstruksi ringan, furniture, kotak dan lain-lain. Sedangkan kayu bulatnya dapat digunakan untuk tonggak bangunan, pulp serat pendek dan kayu veneer. Kayu manii termasuk kelas awet V dan kelas kuat III/IV, bertekstur kasar dan kayunya mudah menyerap zat-zat cair. Kayu ini banyak dimanfaatkan untuk konstruksi ringan di bawah atap, peti kemas, box, dan kayu lapis.

2.3.2 Jabon (Anthocephalus cadamba (Lamk.)

Kayu jabon memiliki nama botanis Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. Ex Walp. syn. Anthocephalus cadamba Miq., Famili Rubiaceae, dengan nama daerah: jabon, jabun, hanja, kelampenyan, kelampaian (Jawa); galupai, galupai bengkal. Selain itu daerah penyebarannya meliputi seluruh Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, seluruh Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Irian Jaya (Martawijaya et al. 2005).

Habitus: tinggi pohon dapat mencapai 45 m dengan panjang batang bebas cabang 30 m, diameter sampai 160 cm. Batang lurus dan silindris, bertajuk tinggi dengan cabang mendatar, berbanir dengan ketinggian 1,50 cm, kulit luar berwarna kelabu-cokelat sampai cokelat, sedikit beralur dangkal (Martawijaya et al. 2005).

Kayu jabon memiliki ciri umum pada warnanya, kayu teras memiliki warna putih semu-semu kuning muda, lambat laun menjadi kuning semu-semu gading, kayu gubal tidak dapat dibedakan dari kayu teras. Dari segi tekstur jabon memiliki teskur kayu yang agak halus sampai agak kasar. Kemudian jabon memiliki arah serat yang lurus, kadang-kadang agak berpadu dan memiliki kesan raba pada

permukaan kayu licin atau agak licin. Selain itu terdapat permukaan kayu yang mengkilap atau agak mengkilap (Martawijaya et al. 2005).

Sifat kimia yang dimiliki jabon berupa kadar selulosa sebesar 52,4%, lignin 25,4%, dan silika 0,1%. Sifat fisis yang dimiliki jabon untuk berat jenis rata-rata 0,42 dengan interval nilai 0,29 sampai 0,56 dan termasuk kedalam kelas kuat III- IV. Keawetan kayu jabon dimasukkan kedalam kelas awet V, demikian juga berdasarkan percobaan kuburan, jenis kayu ini termasuk kelas awet V. Daya tahan terhadap rayap kayu kering termasuk kelas II dan keterawetan kayu jabon termasuk kelas sedang. Kegunaan kayu jabon dapat digunakan untuk korek api, peti pembungkus, cetakan beton, mainan anak-anak, pulp, kelom, dan konstruksi darurat ringan (Martawijaya et al. 2005).

2.3.3 Sengon (Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen syn)

Kayu sengon (Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen syn) memiliki nama daerah jeunjing dan sengon laut untuk di Jawa. Sengon memiliki penyebaran di daerah Jawa, Maluku, Sulawesi Selatan dan Irian Jaya. Habitus sengon memiliki tinggi pohon sampai 40 m dengan panjang batang bebas cabang 10-30 m, diameter sampai 80 cm, kulit berwarna putih atau kelabu, tidak berbanir, tidak beralur dan tidak mengelupas (Martawijaya et al. 2005). Sengon memiliki warna teras dan gubalnya sukar dibedakan, warnanya putih abu-abu kecokelatan atau putih merah kecokelatan pucat. Memiliki tekstur yang agak kasar sampai kasar, arah seratnya terpadu dan kadang-kadang lurus sedikit bercorak. Tingkat kekerasan yang dimiliki agak lunak dan beratnya ringan (Pandit dan Kurniawan 2008).

Sifat kimia dari kayu sengon mempunyai kandungan selulosa sebesar 49,4%, lignin 26,8%, dan silika 0,2%. Kayu sengon memiliki berat jenis rata-rata 0,33 dengan interval nilai antara 0,24 sampai 0,49. Kelas awet yang dimiliki termasuk kedalam kelas IV sampai V. Daya tahan terhadap rayap kayu kering termasuk kelas III, sedangkan terhadap jamur pelapuk kayu termasuk kelas II-IV. Berdasarkan percobaan kuburan jenis kayu ini termasuk kelas awet IV-V. Keterawetan kayu jeunjing termasuk kelas sedang dan memiliki kelas kuat IV sampai V (Martawijaya et al. 2005)

Kayu sengon digunakan oleh penduduk Jawa Barat untuk bahan perumahan (papan, balok, tiang, kaso, dan sebagainya). Selain itu dapat juga digunakan untuk pembuatanpeti, venir, pulp, papan semen wol kayu, papan serat, papan partikel, korek api (tangkai dan kotak), kelom, dan kayu bakar. Dahulu di Maluku, kayu sengon biasa dipakai untuk perisai, karena ringan dan liat serta sukar tertembus (Martawijaya et al. 2005).

2.3.4 Pinus (Pinus merkusii Jungh et de Vr)

Nama botanis; Pinus merkusii Jungh et de Vr., Famili Pinaceae. Nama daerah; damar batu, damar bunga, huyam, kayu sala, kayu sugi. Daerah penyebarannya meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, seluruh Jawa. Habitus tinggi pohon 20-40 cm dengan panjang batang bebas cabang 2-23 m, diameter sampai 100 cm, dan tidak berbanir. Kulit luar kasar berwarna cokelat- kelabu sampai cokelat tua, tidak mengelupas, beralur lebar dan dalam. Ciri umum; warna: kayu berwarna cokelat-kuning muda dengan pita dan gambar yang berwarna lebih gelap, kayu yang berdamar berwarna cokelat atau cokelat tua. Kayu gubal berwarna putih atau putih kekuningan, tebal 6-8 cm. Sifat fisis : berat jenis dan kelas kuat : 0,55 (0,40-0,75); III. Keawetan : kayu pinus dimasukkan ke dalam kelas awet IV, namun berdasarkan percobaan kubur keawetannya termasuk kedalam kelas awet III-V. Daya tahan terhadap rayap kayu kering termasuk kelas V. Keterawetan: keterawetan kayu tusam termasuk kelas mudah (Martawijaya et

al. 2005).

Sifat kimia dari kayu pinus mempunyai kadar selulosa sebesar 54,9%, lignin 24,3%, dan silika 0,2%. Venir: kayu pinus dapat dibuat venir tanpa perlakuan pendahuluan dengan sudut kupas 900, tebal venir 1,5 mm dengan hasil baik. Kayu lapis; perekatan venir kayu pinus dengan urea-formaldehida menghasilkan kayu lapis yang memenuhi persayaratan standar Jerman. Kegunaan kayu tusam dapat dipergunakan untuk bangunan perumahan, lantai, mebel kotak dan tangkai korek api, potlot (dengan pengolahan khusus), pulp, tiang listrik (diawetkan), papan wol kayu dan kayu lapis (Martawijaya et al. 2005).

2.3.5 Akasia (Acacia mangium Wiild)

Menurut Pandit dan Kurniawan (2008), kayu akasia memiliki teras yang berwarna cokelat pucat sampai cokelat tua, kadang-kadang cokelat zaitun sampai cokelat kelabu, batasnya tegas dengan gubal yang berwarna kuning pucat sampai jerami. Memiliki corak yang polos atau berjalur-jalur yang berwarna gelap dan terang yang bergantian pada bidang radial. Selain itu kayu akasia memiliki tekstur yang halus sampai agak kasar dan merata, arah serat yang lurus, kadang-kadang berpadu dan memiliki permukaan yang agak mengkilap dan licin.

Kayu akasia juga memiliki tingkat kekerasan dari agak keras sampai keras. Kemudian untuk nilai berat jenis yang dimiliki rata-rata 0,61 dengan interval nilai berkisar antara 0,43-0,66. Kelas awet kayu akasia memiliki nilai III dan untuk nilai kelas kuat berkisar antara kelas kuat II sampai III. Menurut Pasaribu dan Roliadi (1990) diacu dalam Malik et al. (2000) kandungan sifat kimia kayu akasia memiliki kandungan selulosa sebesar 46,39%, lignin 24,%, dan silika 0,24%. Kayu akasia memiliki kegunaan untuk bahan konstruksi ringan sampai berat, seperti rangka pintu dan jendela, almari, lantai, papan dinding, tiang, tiang pancang, gerobak dan rodanya, pemeras minyak, gagang alat, alat pertanian, kotak dan batang korek api, papan partikel, papan serat, vinir dan kayu lapis, pulp dan kertas, selain itu baik juga untuk kayu bakar dan arang (Pandit dan kurniawan 2008).

2.4 Keawetan Kayu

Keawetan alami kayu adalah suatu ketahanan kayu secara alamiah terhadap serangan jamur dan serangga dalam lingkungan yang sesuai bagi organisme yang bersangkutan (Martawijaya 1981).

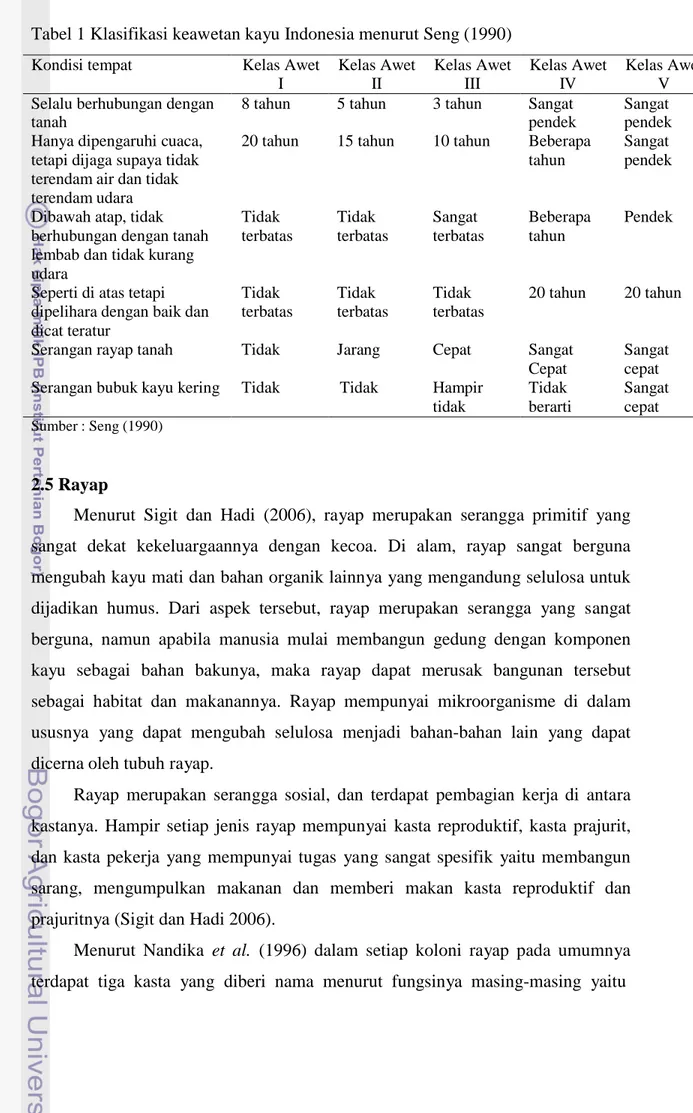

Menurut Seng (1990) klasifikasi keawetan kayu di Indonesia terdiri dari lima kelas awet yaitu; kelas awet I, kelas awet II, kelas awet III, kelas awet IV, dan kelas awet V. Klasifikasi keawetan kayu Indonensia akan dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1 Klasifikasi keawetan kayu Indonesia menurut Seng (1990)

Kondisi tempat Kelas Awet

I Kelas Awet II Kelas Awet III Kelas Awet IV Kelas Awet V

Selalu berhubungan dengan 8 tahun 5 tahun 3 tahun Sangat Sangat

tanah pendek pendek

Hanya dipengaruhi cuaca, 20 tahun 15 tahun 10 tahun Beberapa Sangat

tetapi dijaga supaya tidak tahun pendek

terendam air dan tidak terendam udara

Dibawah atap, tidak Tidak Tidak Sangat Beberapa Pendek

berhubungan dengan tanah terbatas terbatas terbatas tahun

lembab dan tidak kurang udara

Seperti di atas tetapi Tidak Tidak Tidak 20 tahun 20 tahun

dipelihara dengan baik dan terbatas terbatas terbatas dicat teratur

Serangan rayap tanah Tidak Jarang Cepat Sangat Sangat

Cepat cepat

Serangan bubuk kayu kering Tidak Tidak Hampir Tidak Sangat

tidak berarti cepat

Sumber : Seng (1990)

2.5 Rayap

Menurut Sigit dan Hadi (2006), rayap merupakan serangga primitif yang sangat dekat kekeluargaannya dengan kecoa. Di alam, rayap sangat berguna mengubah kayu mati dan bahan organik lainnya yang mengandung selulosa untuk dijadikan humus. Dari aspek tersebut, rayap merupakan serangga yang sangat berguna, namun apabila manusia mulai membangun gedung dengan komponen kayu sebagai bahan bakunya, maka rayap dapat merusak bangunan tersebut sebagai habitat dan makanannya. Rayap mempunyai mikroorganisme di dalam ususnya yang dapat mengubah selulosa menjadi bahan-bahan lain yang dapat dicerna oleh tubuh rayap.

Rayap merupakan serangga sosial, dan terdapat pembagian kerja di antara kastanya. Hampir setiap jenis rayap mempunyai kasta reproduktif, kasta prajurit, dan kasta pekerja yang mempunyai tugas yang sangat spesifik yaitu membangun sarang, mengumpulkan makanan dan memberi makan kasta reproduktif dan prajuritnya (Sigit dan Hadi 2006).

Menurut Nandika et al. (1996) dalam setiap koloni rayap pada umumnya terdapat tiga kasta yang diberi nama menurut fungsinya masing-masing yaitu

kasta pekerja, kasta prajurit, dan kasta reproduktif yang terdiri atas kasta primer (raja dan ratu) serta kasta reproduktif suplementer:

a) Kasta pekerja mempunyai jumlah anggota yang terbesar dalam koloni, berbentuk seperti nimfa dan berwarna pucat dengan kepala hipognat tanpa mata majemuk. Mandibelnya relatif kecil jika dibandingkan dengan kasta prajurit, sedangkan fungsinya adalah mencari makanan, merawat telur serta membuat dan memelihara sarang.

b) Kasta reproduktif primer terdiri dari serangga–serangga dewasa yang bersayap dan menjadi pendiri koloni (raja dan ratu). Masa bersialang (swarming) ini merupakan masa perkawinan dimana sepasang imago (jantan dan betina) bertemu selanjutnya dengan segera menanggalkan sayapnya serta mencari tempat yang sesuai didalam tanah atau kayu. Pekerjaan semasa hidupnya hanya menghasilkan telur, sedangkan untuk makanannya dilayani oleh para pekerja. Seekor ratu dapat hidup 6 sampai 20 tahun, bahkan sampai berpuluh–puluh tahun.

c) Kasta prajurit mudah dikenal karena bentuk kepalanya besar dengan penebalan kulit yang nyata. Anggota–anggota kasta ini mempunyai rahang (mandibel atau rostum) yang besar dan kuat. Fungsi kasta prajurit adalah melindungi koloni terhadap gangguan dari luar.

Selain itu, dalam hidupnya rayap memiliki beberapa sifat khusus seperti (Nandika et al. 2003):

1. Sifat Trofalaksis, yaitu sifat rayap untuk saling menjilat dan melakukan pertukaran makanan.

2. Sifat Kriptobiotik, yaitu sifat rayap untuk menyembunyikan diri dan tidak menyenangi cahaya. Sifat ini tidak berlaku pada rayap yang bersayap (calon kasta reproduktif) dimana selama periode yang pendek dalam hidupnya memerlukan cahaya.

3. Sifat Kanibalisme, yaitu sifat rayap untuk memakan individu sejenis yang lemah dan sakit. Sifat ini menonjol jika rayap berada dalam keadaan kekurangan makanan.

4. Sifat Necrophagy, yaitu sifat rayap untuk memakan bangkai sesamanya.

C. curvignatus mampu menyerang suatu bangunan melalui berbagai cara

yaitu, (a) melalui lubang atau retakan kecil pada pondasi, celah-celah dinding dari semen/beton, lantai ubin/keramik, tiang-tiang, pipa-pipa saluran air maupun kabel (b) lewat bagian bangunan dari kayu yang berhubungan dengan tanah (c) rayap menembus penghalang fisik seperti plat logam, plastik dan lain-lain. Jenis ini merupakan rayap perusak dengan tingkat serangan paling ganas. Tidak mengherankan mereka mampu menyerang hingga ke lantai atas suatu bangunan bertingkat. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan tanah, selama sarang rayap sesekali memperoleh kelembaban misalnya lewat tetesan-tetesan air hujan dari atap bangunan yang bocor atau saluran air dekat instalasi pendingin ruangan, rayap perusak ini akan memperluas serangannya dengan membuat sarang yang cukup lembab, karena rayap perusak ini merupakan jenis rayap yang paling memerlukan air dan tanah (kelembaban yang cukup sebagai kebutuhan mutlak dalam koloninya) (Sigit dan Hadi 2006).

Menurut Nandika et al. (2003), rayap tanah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kepala berwarna kuning, antena, labrum, dan pronotum kuning pucat; antena terdiri dari 15 segmen, segmen kedua dan keempat sama panjangnya, mandibel berbentuk seperti arit dan melengkung diujungnya, batas antar sebelah dalam dari mandibel sama sekali rata; panjang kepala dengan mandibel 2,46-2,66 mm, panjang kepala tanpa mandibel 1,56-1,68 mm; lebar kepala 1,40-1,44 mm dengan lebar pronotum 1,00-1,03 mm dan panjangnya 0,56 mm; dengan panjang badan 5,5-6,0 mm; bagian abdomen ditutupi dengan rambut yang menyerupai duri; abdomen berwarna putih kekuningan.

Adanya rayap tanah dalam suatu bangunan kemungkinan tidak dapat di ketahui, hingga bagian-bagian kayu yang parah serangannya mulai terlihat adanya kerusakan. Namun ada juga tanda-tanda tertentu seperti terdapatnya saluran- saluran dari tanah pada fondasi-fondasi bata, batu, beton, pipa-pipa pemanas, atau sejenisnya, serta munculnya laron secara musiman menunjukkan adanya rayap tanah sebelum memimbulkan kerusakan yang lebih besar. Adanya rongga didalam tiang-tiang dan kayu-kayu besar lainnya yang terserang dapat diketahui dengan menurunnya resonansi kayu bila dipukul dengan palu atau alat sejenisnya (Hunt & Garrat 1986).

2.6 Berat Jenis

Berat jenis kayu merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan perbandingan antara kerapatan kayu dengan kerapatan air (air bersuhu 4,40C). Sebagian besar jenis kayu dalam keadaan kering terapung dalam air yang membuktikan bahwa sebagian volume dari kayu berisi rongga-rongga udara dan pori (Forest Product Laboratory Technical 1999).

Hubungan antara berat jenis dengan keawetan kurang berlaku umum dan juga kurang nyata dari hubungan antara berat jenis dengan kekuatan kayu. Hubungan itu umumnya terbatas pada jenis-jenis dalam suatu suku (genus) misalnya pada suku Shorea, Pterocarpus, Artocarpus, kadang-kadang batas itu diperluas sampai beberapa suku dari suatu keluarga (Famili) seperti lauraceace (Seng 1990).

Variasi dalam keawetan kayu dari jenis atau suku yang sama dapat disebabkan oleh : perbedaan banyaknya ekstraktif dan kerapatan kayu. Selain itu faktor yang mempengaruhi terjadinya variasi berat jenis adalah sebagai berikut; umur pohon, kecepatan tumbuh, pertumbuhan eksentrik (dari luar ke pusat), kayu cabang, dan terjadinya teras kayu (Seng 1990).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan selama lima bulan yaitu dari bulan Maret sampai dengan Juni dan dilanjutkan kembali bulan November sampai dengan Desember 2011 bertempat di Arboretum Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Laboratorium Biokomposit, dan Laboratorium Kimia Hasil Hutan Departemen Hasil Hutan Fakultas Kehutanan IPB.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah balok laminasi dari kayu rakyat, yaitu kayu pinus, akasia, jabon, manii, dan sengon. Susunan balok laminasi yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Susunan balok laminasi

Susunan Keterangan PP Pinus-Pinus PJ Pinus-Jabon PM Pinus-Manii PS Pinus-Sengon AA Akasia-Akasia AJ Akasia-Jabon AM Akasia-Manii AS Akasia-Sengon JJ Jabon-Jabon MM Manii-Manii SS Sengon-Sengon

Sebagai kontrol digunakan kayu pinus, akasia, manii, jabon, dan sengon. Bahan lainnya adalah rayap tanah C. curvignathus, dental cement, alkohol, kapas, dan air mineral.

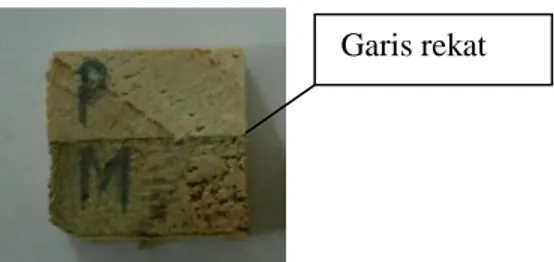

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaliper, pipa paralon dengan diameter 8 cm dan tinggi 6 cm, oven, desikator, jaring plastik, timbangan elektrik, nampan plastik, kamera digital, dan kain hitam. Berikut ini merupakan bentuk contoh uji kontrol dan balok laminasi (Gambar 1).

Garis rekat

Kontrol Balok laminasi

Gambar 1 Bentuk contoh uji kayu kontrol dan balok laminasi (2 x 2 x 1) cm3. 3.3 Prosedur Kerja

3.3.1 Uji Laboratorium JIS K 1571- 2004

A. Persiapan

a. Contoh uji berukuran (2 x 2 x 1) cm3 dioven selama 48 jam dengan suhu 60 ± 2 oC untuk mendapatkan nilai berat kayu sebelum pengujian (W1).

b. Wadah uji berupa pipa paralon dibuat dengan dasar dental cement dan jaring tipis diletakkan diatas dental cement. Wadah uji & jaring plastik harus dalam keadaan steril dengan cara di semprot dengan alkohol 70%.

c. Setiap pengujian dilakukan 3 kali ulangan. B. Prosedur Kerja

a. Contoh uji dimasukkan ke dalam wadah uji dengan posisi bidang radial kayu menyentuh jaring tipis (Gambar 2). Satu wadah uji untuk pengujian 1 contoh uji.

Pipa Paralon D = 8cm T = 6 cm

Contoh Uji

Jaring Plastik

Gambar 2 Pengujian keawetan kayu terhadap serangan rayap tanah berdasarkan standar JIS K 1571-2004.

b. Wadah uji dimasukkan 150 ekor rayap tanah C. curginathus dari kasta pekerja dan 15 ekor kasta prajurit. Selanjutnya wadah uji ditutup dengan

kain hitam yang diikat dengan karet dan ditempatkan dalam kontainer (wadah uji) yang telah dialasi kapas basah.

c. Wadah diletakkan di atas kapas basah, kemudian disimpan di tempat gelap selama 3 minggu. Selama pengujian diusahakan agar kelembaban botol uji tetap terjaga dan rayap tanah yang mati harus segera dikeluarkan dari wadah uji (Gambar 3).

Gambar 3 Pengujian keawetan balok laminasi terhadap serangan rayap tanah C. curvignathus berdasarkan standar JIS K 1571-2004.

d. Setelah 3 minggu wadah uji dibongkar, selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah rayap yang masih hidup untuk mengetahui nilai mortalitas rayap. Contoh uji dibersihkan, selanjutnya dioven selama 48 jam dengan suhu 60 ± 2o C dan ditimbang (W2). Persen kehilangan

berat dihitung dengan menggunakan rumus:

x 100% Keterangan:

WL = Kehilangan berat (%)

W1 = Berat kering oven kayu sebelum diumpankan (g)

W2 = Berat kering oven kayu setelah diumpankan (g)

Mortalitas rayap yang diamati dalam standar ini hanya mortalitas dari rayap kasta pekerja. Mortalitas rayap dihitung dengan menggunakan rumus:

Keterangan:

MR = Mortalitas rayap (%)

D = Jumlah rayap yang mati (ekor)

150 = Jumlah rayap pekerja pada awal pengujian (ekor)

Selain itu dilakukan perhitungan Feeding Rate, yang menggambarkan kemampuan makan rayap per harinya. Hal ini dihitung dengan menggunakan rumus :

( )⁄

( ) Keterangan :

FR = Feeding rate (µg/ekor/hari) ΔW = Kehilangan berat kayu (µg)

R1 = Jumlah rayap pekerja awal yang digunakan (ekor)

R2 = Jumlah rayap pekerja pada akhir pengujian yang masih hidup

(ekor)

T = Lama waktu pengujian (hari)

Klasifikasi ketahanan kayu terhadap rayap tanah secara lebih lengkap akan diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Klasifikasi ketahanan kayu terhadap rayap tanah berdasarkan penurunan berat SNI 01. 7202-2006

Kelas Ketahanan Kehilangan Berat (%)

I Sangat Tahan < 3,52

II Tahan 3,52 – 7,50

III Sedang 7,50 – 10,96

IV Buruk 10,96 – 18,94

V Sangat Buruk 18,94 – 31,89

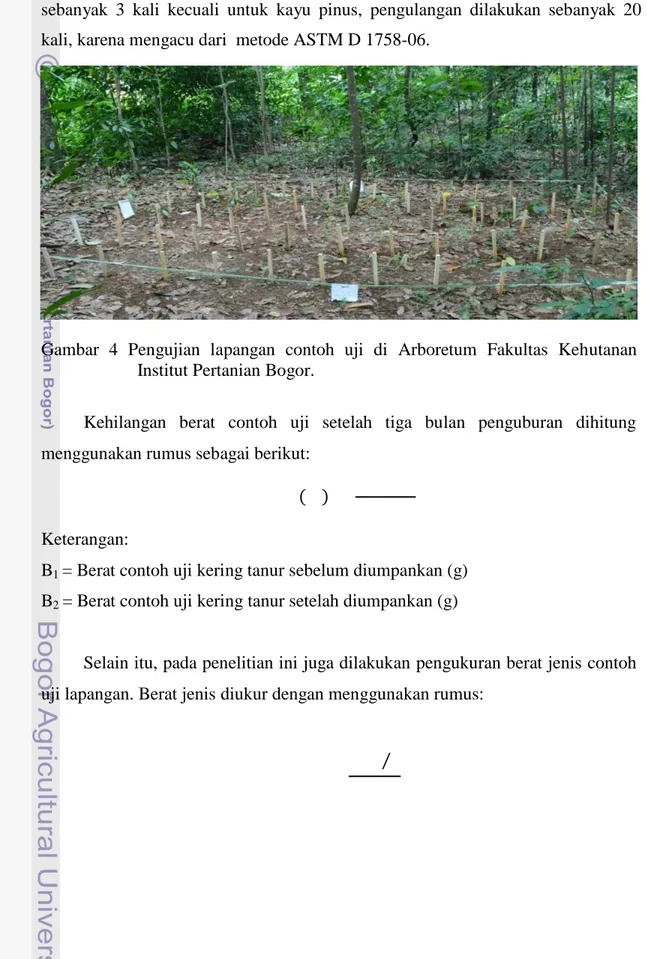

3.3.2 Uji Lapang (Grave Yard Test)

Pengujian lapangan dilakukan berdasarkan American Society for Testing

and Material (ASTM) D 1758-06 dan dilaksanakan dari tanggal 27 Maret hingga

27 Juni 2011. Contoh uji yang digunakan berukuran (2 x 2 x 46) cm3 dan dilakukan ulangan sebanyak tiga kali selanjutnya dikeringkan dahulu di dalam oven pada suhu (103 ± 2) oC hingga beratnya konstan (B1). Selanjutnya contoh uji

contoh uji adalah 30 cm dan antar garis sejauh 60 cm serta kedalaman contoh uji yang terkubur adalah ± 50% panjangnya (Gambar 4). Setelah tiga bulan contoh uji dicabut dari tanah dan dibersihkan, selanjutnya dikeringkan dalam oven pada suhu (103 ± 2) oC hingga beratnya konstan (B2). Masing-masing ulangan untuk kontrol

sebanyak 3 kali kecuali untuk kayu pinus, pengulangan dilakukan sebanyak 20 kali, karena mengacu dari metode ASTM D 1758-06.

Gambar 4 Pengujian lapangan contoh uji di Arboretum Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Kehilangan berat contoh uji setelah tiga bulan penguburan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

( ) Keterangan:

B1 = Berat contoh uji kering tanur sebelum diumpankan (g)

B2 = Berat contoh uji kering tanur setelah diumpankan (g)

Selain itu, pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran berat jenis contoh uji lapangan. Berat jenis diukur dengan menggunakan rumus:

Keterangan:

BJ = Berat jenis contoh uji

BKT = Berat kering tanur contoh uji (g) V = Volume contoh uji (cm3)

ρAir = Kerapatan air = 1 g/cm3

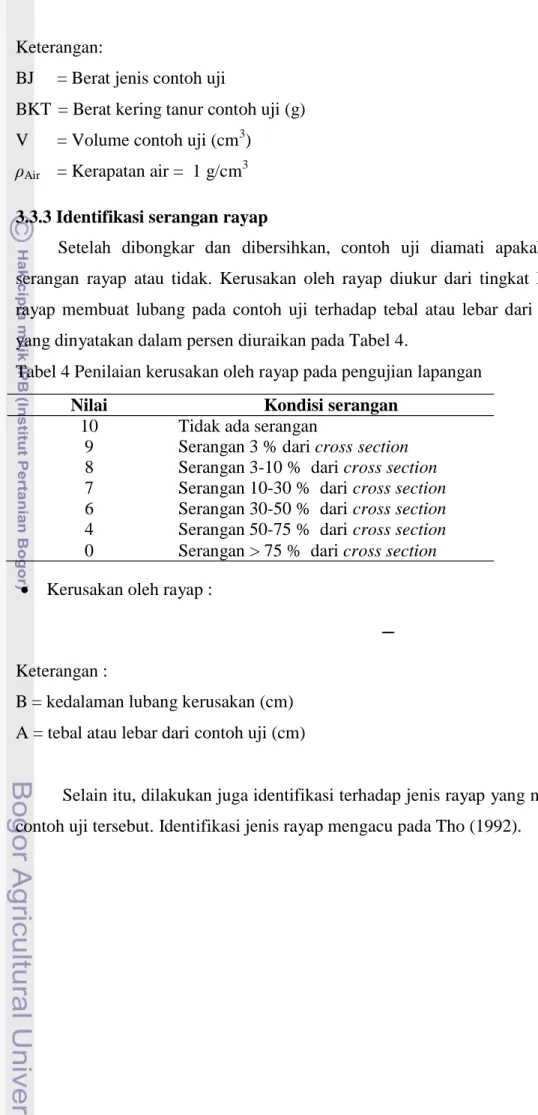

3.3.3 Identifikasi serangan rayap

Setelah dibongkar dan dibersihkan, contoh uji diamati apakah terdapat serangan rayap atau tidak. Kerusakan oleh rayap diukur dari tingkat kedalaman rayap membuat lubang pada contoh uji terhadap tebal atau lebar dari contoh uji yang dinyatakan dalam persen diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Penilaian kerusakan oleh rayap pada pengujian lapangan

Nilai Kondisi serangan

10 Tidak ada serangan

9 Serangan 3 % dari cross section 8 Serangan 3-10 % dari cross section 7 Serangan 10-30 % dari cross section 6 Serangan 30-50 % dari cross section 4 Serangan 50-75 % dari cross section 0 Serangan > 75 % dari cross section Kerusakan oleh rayap :

Keterangan :

B = kedalaman lubang kerusakan (cm) A = tebal atau lebar dari contoh uji (cm)

Selain itu, dilakukan juga identifikasi terhadap jenis rayap yang menyerang contoh uji tersebut. Identifikasi jenis rayap mengacu pada Tho (1992).

3.4 Analisis Data

Pengolahan data penelitian ini menggunakan Microsoft Excel dan SPSS 16.0 for Windows Evaluation Version. Rancangan percobaan yang digunakan dalam pengujian ini adalah faktorial RAL (Rancangan Acak Lengkap). Analisis data kehilangan berat dua faktor, yaitu faktor A (jenis kayu) dan faktor B (tipe balok laminasi) dengan masing-masing 3 kali ulangan. Model rancangan percobaan statistik yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk

Keterangan :

Yijk = Nilai pengamatan pada jenis kayu ke-i, tipe balok laminasi ke-j dan

ulangan ke- k

µ = Rataan umum

αi = Pengaruh utama jenis kayu pada taraf ke-i (pinus, akasia, jabon, manii, dan sengon)

βj = Pengaruh utama tipe balok laminasi pada taraf ke-j (tipe balok laminasi sejenis dan campuran)

(αβ)ij = Pengaruh interaksi antara jenis kayu ke-i dan tipe balok laminasi ke-j εijk = Pengaruh acak pada perlakuan jenis ke-i, tipe balok laminasi ke-j dan

ulangan ke-k

Perlakuan yang dinyatakan berpengaruh terhadap respon dalam analisis sidik ragam, kemudian diuji lanjut dengan menggunakan Duncan Multiple Range

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kehilangan Berat

Kehilangan berat dapat menjadi indikasi respon serangan rayap terhadap contoh uji yang diberi perlakuan dalam hal ini berupa balok laminasi. Perhitungan nilai kehilangan berat kayu solid dan balok laminasi dilakukan pada pengujian laboratorium dan pengujian lapangan.

4.1.1 Pengujian Laboratorium

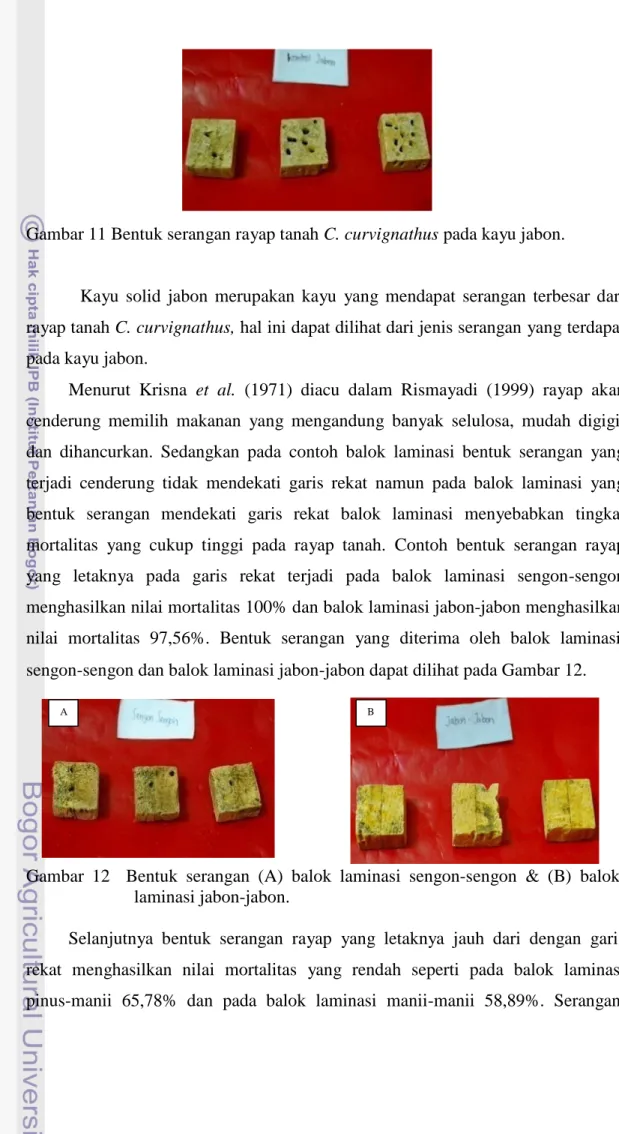

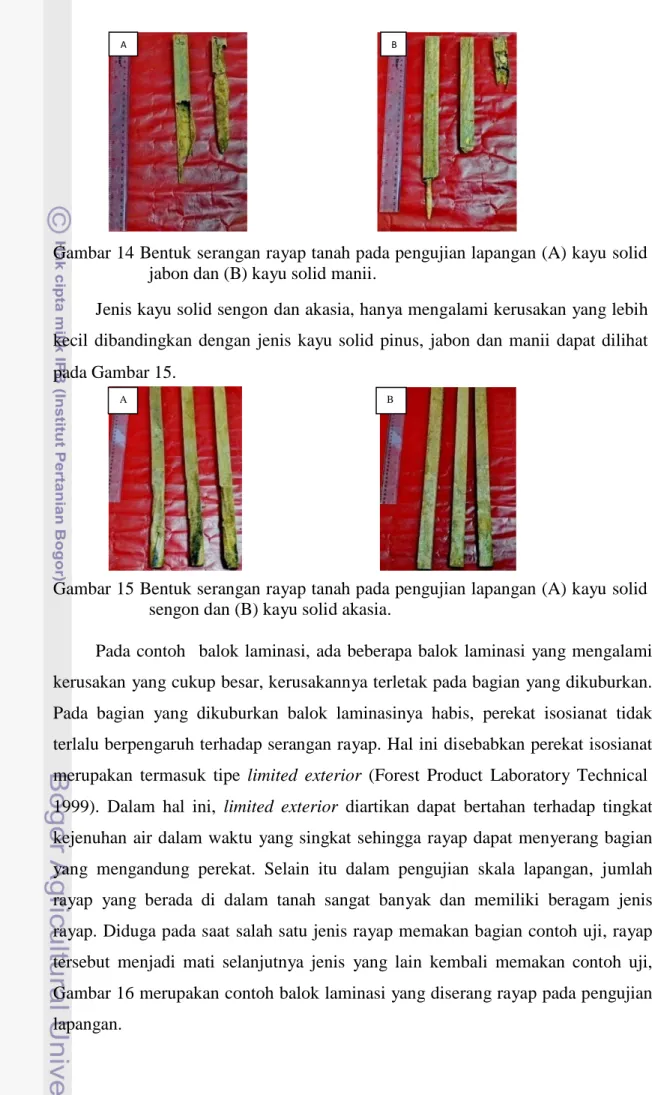

Hasil pengujian skala laboratorium, memperlihatkan bahwa jenis kayu solid pinus memiliki nilai kehilangan berat sebesar 11,84%, sehingga apabila diklasifikasikan dalam nilai ketahanan terhadap serangan rayap menurut SNI 01. 7202-2006 termasuk kedalam nilai yang buruk. Selanjutnya untuk jenis kayu pinus, jenis balok laminasi pinus-sengon menghasilkan nilai kehilangan berat terbesar dengan nilai 15,25%, apabila diklasifikasikan dalam nilai ketahanan terhadap serangan rayap menurut SNI termasuk kedalam nilai yang buruk. Hal ini disebabkan, zat ekstraktif pada sengon (saponin) kurang memberikan dampak mencegah rayap untuk memakan contoh uji sehingga rayap lebih cenderung memakan sengon dibandingkan pinus, selain itu diduga kadar saponin pada sengon sudah berkurang sehingga menghasilkan kerusakan balok laminasi yang berdampak pada nilai kehilangan berat sedangkan untuk nilai kehilangan berat terendah dihasilkan oleh balok laminasi pinus-jabon dengan nilai kehilangan berat sebesar 6,51% dan termasuk kedalam ketahanan yang tahan. Pada balok laminasi pinus-jabon memiliki nilai yang rendah dikarenakan terdapat pengaruh dari penggunaan perekat isosianat, sehingga rayap tidak dapat memakan balok laminasi dan semua nilai kehilangan berat pengujian diuraikan pada Gambar 5.

Kayu lain yang digunakan dalam penelitian adalah akasia. Kayu solid akasia menghasilkan nilai kehilangan berat 8,82%, sehingga jika diklasifikasikan kedalam nilai ketahanan serangan rayap menurut SNI termasuk dalam nilai yang sedang. Selanjutnya jenis balok laminasi kayu akasia, nilai kehilangan berat terendah dihasilkan oleh balok laminasi akasia-manii dengan nilai 1,16%. Hal ini

disebabkan, rayap menyerang bagian garis rekat antar lamina sehingga menghasilkan nilai kehilangan berat yang rendah. Pada keadaan yang luar biasa rayap juga bersifat kanibal di dalam koloninya, tetapi bukan predator (Nandika et

al. 2003). Selain itu dalam proses makan, rayap kasta pekerja memberikan makan

ke kasta lain dengan cara melalui mulut atau melaui anus (Nandika et al. 2003) sehingga kandungan perekat membuat rayap keracunan.

Sedangkan nilai kehilangan berat terbesar dihasilkan oleh balok laminasi akasia-jabon. Nilai kehilangan berat balok laminasi akasia-jabon sebesar 13,72% dan jika diklasifikasikan dalam ketahanan terhadap serangan rayap menurut SNI termasuk kedalam nilai yang buruk. Hal ini disebabkan bagian yang diserang atau dimakan oleh rayap tanah berada pada bagian kayu jabon dari jenis balok laminasi akasia-jabon.

Selain kayu solid pinus dan akasia, kayu solid jabon juga digunakan dalam penelitian ini. Kayu solid jabon menghasilkan nilai kehilangan berat sebesar 21,90%, dan jika diklasifikasikan terhadap serangan rayap menurut SNI termasuk kedalam ketahanan yang sangat buruk dan untuk balok laminasi jabon-jabon menghasilkan nilai kehilangan berat sebesar 11,96% dan termasuk kedalam ketahanan yang buruk. Dari hasil kehilangan berat antara kayu solid jabon dengan balok laminasi jabon-jabon terjadi penurunan nilai kehilangan berat. Hal ini disebabkan bentuk serangan yang ada pada balok laminasi jabon-jabon dan diduga akibat pengaruh perekat isosianat dalam menghambat rayap untuk memakan contoh uji.

Selanjutnya hasil dari pengujian kayu solid manii, kayu solid manii menghasilkan nilai kehilangan berat sebesar 14,77% dan jika diklasifikasikan kedalam ketahanan serangan rayap menurut SNI termasuk kedalam ketahanan yang buruk dan balok laminasi manii-manii sebesar 12,34% juga termasuk kedalam ketahanan yang buruk. Pada kayu solid dengan balok laminasi terdapat penurunan nilai kehilangan berat. Hal ini disebabkan, bentuk serangan rayap balok laminasi manii-manii terletak pada bagian garis rekat antar lamina, diduga pengaruh dari perekat isosianat yang menghambat rayap dalam menyerang contoh uji dan untuk kayu terakhir yang dijadikan contoh uji adalah kayu sengon. Kayu solid sengon menghasilkan nilai kehilangan berat sebesar 12,36% dan jika

K ehil a n ga n B era t( %)

diklasifikasikan ketahanan kayu terhadap rayap tanah termasuk kedalam ketahanan yang buruk dan balok laminasi sengon menghasilkan nilai kehilangan berat sebesar 16,52% (Gambar 5) juga termasuk kedalam ketahanan yang buruk.

30 25 20 15 11.84 10 5 0 10.22 6.51 13.29 15.25 8.82 11.97 13.72 1.16 13.50 21.90 11.96 14.77 12.34 12.36 16.52 18,94-31,96 (Sangat Buruk) 10,96-18,94 (Buruk) 7,50-10,96 (Sedang) 3,52- 7,50 (Tahan) < 3,52 (Sangat Tahan)

Kayu GPP GPJ GPM GPS Kayu GAA GAJ GAM GAS Kayu GJJ Kayu GMM Kayu GSS

Solid Solid Solid Solid Solid

Pinus Akasia Jabon Manii Sengon

Gambar 5 Kehilangan berat contoh uji pada pengujian secara laboratorium terhadap rayap tanah C. curvignathus, dimana P = Pinus, A = Akasia, J = Jabon, M = Manii, S = Sengon, dan G = Balok laminasi.

Secara keseluruhan kehilangan berat kayu solid terbesar dihasilkan oleh kayu jabon dengan nilai kehilangan berat 21,90%. Kayu solid jabon memperoleh kehilangan berat terbesar dan sesuai dengan strandar JIS K 1571-2004 kehilangan berat contoh uji kontrol harus lebih besar dari 15%. Hal ini disebabkan, jabon memiliki kadar selulosa sebesar 52,4%, lignin 25,4%, dan silika 0,1%. Selain itu kayu solid jabon termasuk kedalam kelas awet V (Martawijaya et al. 2005). Sedangkan untuk nilai kehilangan berat terendah dihasilkan kayu solid akasia 8,82%. Kayu solid akasia memperoleh nilai kehilangan berat yang tidak sesuai dengan standar JIS K 1571-2004. Karena pada kayu akasia memiliki nilai kehilangan berat dibawah nilai 15%. Hal ini diduga kayu akasia memiliki zat ekstratif yang dapat mempengaruhi proses makan rayap sehingga rayap menjadi enggan untuk memakan kayu akasia. Menurut Supriana (1983b) satu jenis kayu mungkin sangat peka terhadap satu jenis rayap dan menimbulkan respon yang relatif kuat dibandingkan dengan jenis kayu lainnya karena adanya karakteristik sifat anatomi, fisik dan kimia kayu. Semakin tinggi tingkat kekerasan kayu, maka aktivitas makan akan berkurang.

Menurut Pasaribu dan Roliadi (1990) diacu dalam Malik et al. (2000), akasia memiliki sifat kimia seperti kandungan selulosa sebesar 43,85%, lignin 24,89%, dan silika 0,99%. Menambahkan keawetan alami kayu sangat dipengaruhi pula oleh kandungan senyawa ekstraktif di dalamnya yang memiliki sifat sebagai racun terhadap serangga. Umumnya semakin tinggi kandungan ekstraktif dalam kayu, maka keawetan alami kayu cenderung meningkat (Wistara 2002).

Jenis balok laminasi yang memiliki nilai kehilangan terbesar dihasilkan balok laminasi sengon-sengon dengan nilai kehilangan sebesar 16,52% sedangkan nilai kehilangan terendah dihasilkan balok laminasi akasia-manii dengan nilai 1,16% yang diuraikan pada Gambar 5. Hal ini dipengaruhi oleh jenis campuran balok laminasi antara kayu akasia-manii yang memiliki zat ekstraktif yang baik dan pengaruh perekat isosianat, perekat isosianat membuat rayap tersebut mati dan dapat dikatakan balok laminasi akasia-manii memiliki tingkat keawetan yang terbaik dari semua balok laminasi yang diujikan.

Bagian yang pertama kali dimakan oleh rayap pada balok laminasi sengon- sengon adalah bagian yang tidak mengandung perekat, sehingga balok laminasi kayu sengon mengalami kehilangan berat terbesar. Sesuai dengan sifat dasarnya sengon merupakan kayu yang memiliki nilai keawetan yang rendah. Jika dilihat dari kehilangan berat, pengaruh dari balok laminasi merupakan tingkatan keawetan yang rendah.

Hasil analisis ragam terhadap nilai kehilangan berat untuk contoh uji pada pengujian secara laboratorium dengan faktor jenis kayu, jenis balok laminasi dan interaksi keduanya berpengaruh nyata terhadap kehilangan berat. Hasil uji lanjut interaksi menunjukkan bahwa nilai kehilangan berat balok laminasi akasia-manii tidak berbeda nyata dengan balok laminasi pinus-jabon. Namun balok laminasi akasia-manii berbeda nyata terhadap jenis kayu dan balok laminasi lainnya. Nilai rata-rata kehilangan berat balok laminasi akasia-manii paling kecil yaitu 1,16%.

4.1.2 Pengujian Lapangan

Hasil pengujian lapangan, memperlihatkan bahwa nilai kehilangan berat untuk kayu solid pinus sebesar 21,83%. Sedangkan untuk balok laminasi pinus,

nilai kehilangan berat terbesar dihasilkan oleh balok laminasi pinus-sengon dengan nilai kehilangan berat sebesar 45,79% dan nilai kehilangan berat terendah dihasilkan oleh balok laminasi pinus-pinus dengan nilai kehilangan berat sebesar 21,90% yang diuraikan pada Gambar 6. Nilai kehilangan berat antara pengujian laboratorium dengan pengujian lapangan memiliki nilai yang sama yaitu dihasilkan oleh balok laminasi pinus-sengon. Namun untuk nilai kehilangan berat terendah antara pengujian laboratorium dengan pengujian lapangan dihasilkan oleh jenis balok laminasi yang berbeda. Pada pengujian laboratorium nilai kehilangan berat terendah dihasilkan oleh balok laminasi pinus-jabon sedangkan pada pengujian lapangan nilai kehilangan berat terendah dihasilkan oleh balok laminasi pinus-pinus.

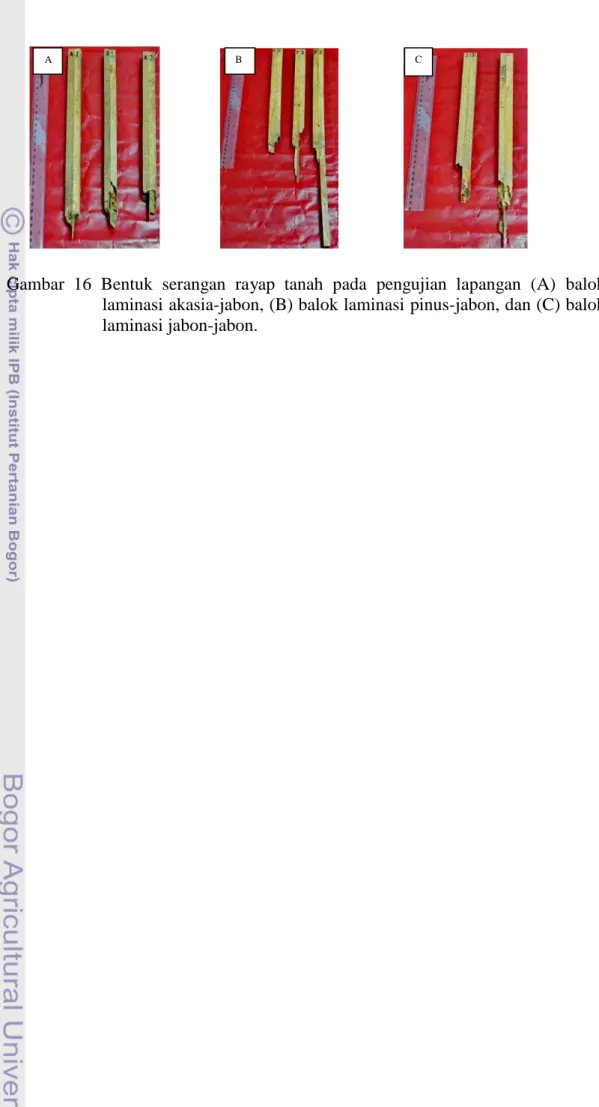

Kayu lain yang digunakan adalah kayu akasia, kayu solid akasia menghasilkan nilai kehilangan berat sebesar 31,41%, balok laminasi akasia-jabon menghasilkan nilai kehilangan berat terbesar dengan nilai sebesar 49,52%, dan nilai kehilangan balok laminasi akasia-manii menghasilkan nilai kehilangan berat terendah dengan nilai sebesar 27,98% yang diuraikan pada Gambar 6. Jika dibandingkan nilai kehilangan berat antara pengujian skala laboratorium dengan skala lapangan, nilai kehilangan berat terendah dihasilkan oleh jenis balok laminasi yang sama yaitu balok laminasi akasia-manii. Sedangkan untuk nilai kehilangan berat terbesar dihasilkan oleh jenis balok laminasi yang sama yaitu balok laminasi akasia-jabon.

Selain jenis kayu pinus dan akasia, penelitian ini juga menggunakan jenis kayu jabon. Kayu solid jabon menghasilkan nilai kehilangan berat sebesar 85,65% dan balok laminasi jabon-jabon menghasilkan nilai kehilangan berat sebesar 64,11% yang diuraikan pada Gambar 6. Pada pengujian lapangan dan laboratorium memiliki nilai kehilangan yang sama, pada kehilangan berat laboratorium kayu solid jabon memiliki nilai kehilangan berat yang lebih besar dibandingkan jenis balok laminasi jabon-jabon. Hasil nilai kehilangan berat seperti ini juga dihasilkan kayu solid manii dan balok laminasi jabon dan kayu solid sengon beserta balok laminasi sengon-sengon.

Berdasarkan hasil nilai kehilangan berat, nilai pengujian lapangan menghasilkan nilai kehilangan berat yang lebih besar dibandingkan dengan

pengujian skala laboratorium, karena waktu pengumpanan yang dilakukan berbeda. Jika pada pengujian lapangan waktu pengumpanan yang dilakukan selama 3 bulan sedangkan untuk pengujian skala laboratorium memiliki waktu yang lebih pendek yaitu hanya 3 minggu, namun jika dilihat dari hasil kehilangan berat antara uji kubur dengan uji laboratorium kehilangan berat terbesar dihasilkan kayu yang sama yaitu solid jabon. Hal ini sesuai dengan sifat keawetan kayu jabon yang tergolong rendah.

Secara keseluruhan kayu solid yang memiliki nilai kehilangan berat terendah antara pengujian skala lapangan dengan pengujian skala laboratorium, memiliki hasil yang berbeda. Pada pengujian skala laboratorium nilai kehilangan berat terendah dihasilkan oleh kayu solid akasia sedangkan pengujian skala lapangan dihasilkan oleh kayu solid sengon.

Pada pengujian kayu solid sengon memiliki nilai kehilangan berat terendah. Hal ini diduga, karena letak pengujian (kubur) kayu solid sengn berada jauh dari sarang rayap tanah. Pada habitat aslinya, rayap mempunyai sifat mencari makanan dengan jenis kayu yang memiliki kandungan selulosa yang besar dan tidak mengandung zat ekstraktif yang dapat mematikan rayap dan aktifitas makan rayap berhubungan dengan daya jelajah rayap untuk mencari makan. Menurut Tarumingkeng (1992) diacu dalam Husni et al. (1999) bahwa bila di sekitar koloni rayap banyak terdapat makanan maka rayap akan memilih tipe makanan yang paling sesuai yaitu yang cukup mengandung selulosa, mudah digigit dan dikunyah. Diduga kayu yang berada didekat rayap memiliki kandungan selulosa yang baik. Sehingga rayap tidak sulit untuk mencari makan. Jika sumber makanan yang diperlukan rayap berada pada jarak yang jauh, kemungkinan kayu sengon dapat hancur terserang oleh rayap tanah. Selain itu dalam pengujian lapangan, kayu dan balok laminasi yang dijadikan contoh uji memiliki nilai keawetan yang rendah dan cenderung untuk dikonsumsi oleh rayap. Selain itu sengon memiliki zat ekstraktif berupa saponin, diduga zat ekstraktif tersebut beracun terhadap rayap (Atmosuseno 1994 diacu dalam Rudi 1999) sehingga menghasilkan nilai kehilangan berat yang rendah.

Sedangkan untuk jenis balok laminasi, pada pengujian skala lapangan dengan skala laboratorium nilai kehilangan berat terendah memiliki hasil yang

K ehil a n ga n B era t (%) K ayu S o li d G P P G P J G P M G P S K ayu S o li d

GAA GAJ GAM GAS

K ayu S o li d G JJ K ayu S o li d G M M K ayu S o li d G S S

berbeda. Pada pengujian skala laboratorium nilai kehilangan berat terendah dihasilkan oleh balok laminasi akasia-manii dan untuk pengujian skala lapangan nilai kehilangan berat terendah dihasilkan oleh balok laminasi pinus-pinus.

Nilai kehilangan berat terbesar pada pengujian skala laboratorium dihasilkan oleh balok laminasi sengon-sengon sedangkan untuk pengujian skala lapangan balok laminasi jabon-jabon menghasilkan nilai kehilangan berat terbesar. Hal ini disebabkan sifat keawetan dari kayu jabon termasuk kedalam kualitas keawetan yang rendah. Nilai kehilangan berat secara pengujian lapangan diuraikan pada Gambar 6.

90 80 70 60 50 40 30 21.83 21.90 20 10 0 45.00 30.07 45.79 31.41 38.80 49.52 27.98 30.83 85.65 64.11 69.26 26.32 5.62 27.45

Pinus Akasia Jabon Manii Sengon

Gambar 6 Kehilangan berat contoh uji pada pengujian secara lapangan terhadap rayap tanah dimana P = Pinus, A = Akasia, J = Jabon, M = Manii, S = Sengon, dan G = Balok laminasi.

Hasil analisis ragam terhadap nilai kehilangan berat untuk contoh uji pada pengujian lapangan dengan faktor jenis kayu, jenis balok laminasi dan interaksi keduanya berpengaruh nyata terhadap kehilangan beratnya. Hasil uji lanjut Duncan, interaksi menunjukkan bahwa nilai kehilangan berat balok laminasi akasia-manii berbeda nyata dengan balok laminasi jabon-jabon, kayu solid manii, kayu solid jabon, dan kayu solid sengon, selain itu balok laminasi akasia-manii tidak berbeda nyata dengan jenis kayu dan balok laminasi lainnya.

Pengujian terhadap kehilangan berat pada skala lapangan dihitung dari nilai kerusakan oleh serangan rayap. Pada pengujian lapangan, jenis kayu dan balok laminasi yang memiliki nilai kondisi serangan lebih besar dari 75% dari bagian

cross section adalah jenis balok laminasi pinus-jabon, akasia-akasia, akasia-jabon,

B era t J eni s K ay u S o li d G PP GPJ GPM GPS K ay u S o li d

GAA GAJ GAM GAS

K ay u S o li d GJJ K ay u S o li d GMM K ay u S o li d GSS

serangan rendah dihasilkan oleh dua jenis kayu yaitu : kayu akasia dan sengon dengan nilai serangan 3-10% dari bagian cross section contoh uji dan 10-30% dari

cross section contoh uji.

Pada pengujian lapangan dilakukan perhitungan nilai berat jenis contoh uji. Kayu solid pinus memiliki nilai berat jenis sebesar 0,55 dan untuk jenis balok laminasi pinus ialah sebagai berikut; balok laminasi pinus-manii memiliki berat jenis terbesar dengan nilai 0,53 dan balok laminasi pinus-sengon menghasilkan nilai berat jenis terendah dengan nilai 0,39 (Gambar 7). Jenis balok laminasi pinus-manii dan balok laminasi pinus-sengon menghasilkan nilai kehilangan yang berbeda. Hal ini disebabkan, balok laminasi berasal dari jenis kayu yang berbeda sehingga sifat anatomi kayunya pun berbeda. Jika sifat anatominya berbeda menghasilkan berat jenis yang berbeda juga.

Pada kayu solid akasia memiliki nilai berat jenis sebesar 0,61 dan untuk jenis balok laminasi akasia memiliki nilai berat jenis sebagai berikut; balok laminasi akasia-akasia menghasilkan nilai berat jenis terbesar 0,55 dan balok laminasi akasia-sengon menghasilkan nilai berat jenis terendah 0,40. Selanjutnya, kayu jabon menghasilkan nilai berat jenis 0,42 dan balok laminasi jabon-jabon menghasilkan nilai berat jenis 0,36.

Untuk kayu solid manii memiliki nilai berat jenis 0,43 dan untuk balok laminasi manii-manii menghasilkan nilai berat jenis 0,52. Sedangkan untuk kayu sengon berat jenisnya adalah 0,33 dan balok laminasi sengon-sengon memiliki nilai berat jenis sebesar 0,27. Berat jenis secara lengkap diuraikan pada Gambar 7.

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.55 0.52 0.49 0.53 0.39 0.61 0.55 0.44 0.53 0.40 0.42 0.36 0.43 0.52 0.33 0.27

Pinus Akasia Jabon Manii Sengon

Gambar 7 Berat jenis contoh uji pada pengujian secara lapangan terhadap rayap tanah dimana P = Pinus, A = Akasia, J = Jabon, M = Manii, S = Sengon dan G = Balok laminasi.