II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekonomi Sumberdaya Air

Air merupakan bagian penting dari sumberdaya alam yang mempunyai karakteristik unik dibandingkan dengan sumberdaya lainnya. Menurut Fauzi (2006), air dapat diklasifikasikan ke dalam sumberdaya yang terbarukan maupun tidak terbarukan, tergantung pada sumber dan pemanfaatannya. Air permukaan atau surface water seperti air yang diperoleh dari sungai maupun danau dapat dikategorikan sebagai sumberdaya terbarukan karena adanya proses siklus hidrologi dari bumi. Adapun air yang bersumber dari bawah tanah atau groundwater diperoleh melalui proses geologi selama ratusan bahkan ribuan tahun, sehingga meskipun memiliki kemampuan untuk memulihkan kembali (recharge rate) lewat hujan, jika jumlah yang dimanfaatkan melebihi kemampuan recharge, groundwater sering dikatakan sebagai sumberdaya yang tidak terbarukan.

Pembahasan mengenai ekonomi sumberdaya air tidak terlepas dari pertanyaan tentang bagaimana memanfaatkan sumberdaya air dengan sebaik-baiknya dengan tidak mengorbankan kelestariannya. Menurut Fauzi (2006), air juga memiliki nilai intrinsik dan pemanfaatannya memiliki nilai tambah karena dari ekstraksi sampai pemanfaatan langsung untuk konsumsi menimbulkan biaya yang cukup substansial. Seperti barang dan jasa lingkungan lainnya, nilai air diturunkan dari arti penting dan kontribusi air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Nilai air dapat diidentifikasi dari peranan air yang meliputi: (1) sumber kehidupan (physiological need) bagi seluruh makhluk hidup, terutama manusia (provisioning services); (2) memberikan manfaat tidak langsung seperti input

12 antara (intermediate input) dalam proses produksi, terutama untuk sektor pertanian (irigasi) dan industri, serta menjaga fungsi dan proses ekologi; dan (3) digunakan untuk tujuan rekreasi, estetika, sosial, dan keagamaan (cultural services). Dari sudut pandang ekonomi, peranan air tersebut dapat diringkas menjadi tiga jenis, yaitu sebagai barang akhir untuk dikonsumsi, input antara untuk produksi, dan penyedia jasa lingkungan dan ekosistem.

2.1.1 Nilai Ekonomi Air Tanah

Sebagai bagian dari sumberdaya air, saat ini air tanah lebih cenderung diapresiasi dengan nilai yang rendah (undervalued), terutama dalam kondisi dimana air tanah tersebut bersifat common property. Menurut Fauzi (2006), hal ini disebabkan karena pada saat sumberdaya tersebut tidak dimiliki dengan jelas, ia akan menjadi common pool dimana setiap pengguna sumberdaya air meyakini bahwa ekstraksi yang dilakukannya tidak akan mempengaruhi stok sumberdaya air, sehingga deplesi dari sumberdaya air dinilai tanpa harga (zero price). Lebih lanjut lagi Kemper et al. (2006) menyebutkan bahwa pada kondisi tersebut, pengguna sumberdaya air tanah akan menerima manfaat penuh dari keberadaan sumberdaya air tanah, namun mengabaikan biaya-biaya yang harus dibayarkan atas ekstraksi sumberdaya air tanah yang mereka lakukan.

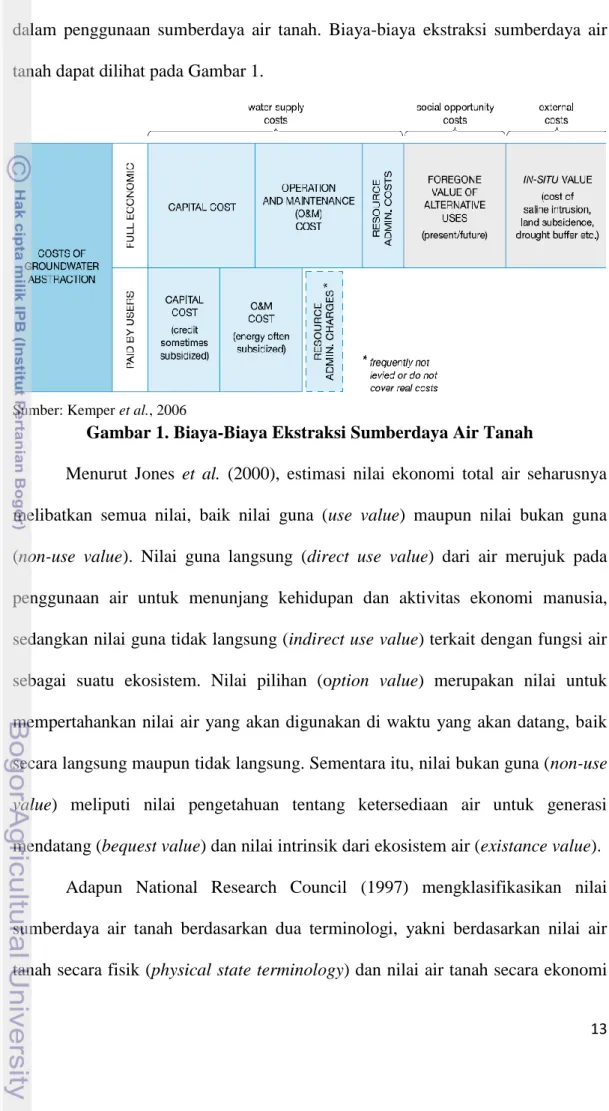

Menurut Kemper et al. (2006), biaya yang dibayarkan oleh pengguna air tanah pada umumnya hanya berkisar pada biaya untuk memperoleh air tanah seperti biaya pengeboran (capital cost) dan biaya pengoperasian serta pemeliharaan pompa untuk ekstraksi air tanah (Operation and Mantainance Cost), namun mengabaikan biaya-biaya lainnya seperti biaya eksternalitas dan biaya sosial yang timbul akibat kegiatan ekstraksi yang dilakukan. Dalam sudut

13 pandang ekonomi, kondisi undervaluation ini akan menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan sumberdaya air tanah. Biaya-biaya ekstraksi sumberdaya air tanah dapat dilihat pada Gambar 1.

Sumber: Kemper et al., 2006

Gambar 1. Biaya-Biaya Ekstraksi Sumberdaya Air Tanah

Menurut Jones et al. (2000), estimasi nilai ekonomi total air seharusnya melibatkan semua nilai, baik nilai guna (use value) maupun nilai bukan guna (non-use value). Nilai guna langsung (direct use value) dari air merujuk pada penggunaan air untuk menunjang kehidupan dan aktivitas ekonomi manusia, sedangkan nilai guna tidak langsung (indirect use value) terkait dengan fungsi air sebagai suatu ekosistem. Nilai pilihan (option value) merupakan nilai untuk mempertahankan nilai air yang akan digunakan di waktu yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, nilai bukan guna (non-use value) meliputi nilai pengetahuan tentang ketersediaan air untuk generasi mendatang (bequest value) dan nilai intrinsik dari ekosistem air (existance value). Adapun National Research Council (1997) mengklasifikasikan nilai sumberdaya air tanah berdasarkan dua terminologi, yakni berdasarkan nilai air tanah secara fisik (physical state terminology) dan nilai air tanah secara ekonomi

14 (economic terminology). Secara fisik air tanah terdiri dari nilai guna (extractive value) yaitu apabila air tanah dimanfaatkan atau digunakan untuk berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan nilai in-situ yaitu manfaat atas air tanah apabila dibiarkan tetap dalam kondisi aslinya. Nilai guna air tanah terdiri dari kegunaan air tanah untuk berbagai keperluan domestik, pertanian, dan industri, sedangkan nilai in-situ terdiri dari manfaat ekologis, manfaat buffering, nilai pencegahan atas amblesan tanah dan muka air tanah (land subsidence avoidance values) dan instrusi air laut serta manfaat rekreasi.

Tabel 1. Nilai Sumberdaya Air Tanah

Physical State Terminology Economic Terminology

A. Extractive Values

1. Municipal use values 2. Industrial use values 3. Agricultural use values 4. Other extractive use values B. In Situ Values

1. Ecological values 2. Buffer values

3. Subsidence avoidance values 4. Recreational values

5. Sea water intrusion values 6. Existance values

7. Bequest values

Sumber: National Research Council, 1997

Selanjutnya apabila ditinjau dari sudut pandang ekonomi (economic terminology), nilai air tanah diklasifikasikan menjadi nilai guna (use values) dan nilai bukan guna (non-use values). Nilai guna merujuk pada penggunaan air baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencakup semua nilai pada extractive value yang identik dengan nilai guna langsung (direct use value) dan in-situ value yang identik dengan nilai guna tidak langsung (indirect use value). Adapun untuk nilai bukan guna terdiri dari nilai keberadaan (existance value) dan

Use Value

Non Use Value

15 nilai warisan (bequest value). Nilai sumberdaya air tanah berdasarkan dua terminologi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

2.1.2 Metode Valuasi Ekonomi Air Tanah

Ekstraksi yang berlebihan oleh industri dan domestik secara kolektif pada sumber air tanah di Kelurahan Harapan Jaya menyebabkan menurunnya kuantitas dan kualitas air tanah. Kondisi ini semakin diperburuk oleh perkembangan pemukiman penduduk yang semakin pesat dan tidak teratur sehingga menyebabkan masuknya zat pencemar yang berasal dari kebocoran pada saluran pembuangan limbah ke dalam sistem akuifer atau air tanah, sehingga menyebabkan air tanah tidak dapat lagi dikonsumsi secara bebas. Pencemaran yang terjadi pada sumber air tanah ini merupakan kerugian bagi penduduk setempat karena berkurangnya sumber air bersih yang dapat mereka manfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Salah satu pendekatan untuk mengukur kehilangan ekonomi akibat pencemaran adalah berdasarkan perilaku pencegahan (averting behaviour method). Perilaku pencegahan adalah tindakan yang dilakukan rumah tangga yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari bahaya akibat kerusakan pada suatu ekosistem. Menurut Fauzi (2006), metode tersebut merupakan salah satu teknik valuasi ekonomi non-pasar berbasiskan biaya (cost-based approach) yang mengandalkan harga implisit dimana keinginan membayar seseorang terungkap melalui model yang dikembangkan (revealed willingness to pay).

Menurut National Research Council (1997), sedikitnya terdapat tiga respon yang terkait dengan upaya yang dilakukan oleh rumah tangga dalam mengurangi dampak akibat pencemaran air tanah yakni: (1) membeli durable

16 goods, misalnya alat-alat penyaring (filter) untuk memberikan perlakuan semacam water treatment terhadap air tanah sebelum dikonsumsi; (2) membeli nondurable goods, misalnya air galon; dan (3) merubah kebiasaan sehari-hari untuk menghindari dampak kerusakan akibat pencemaran, misalnya (a) memasak atau mendidihkan air yang digunakan untuk keperluan memasak dan minum atau (b) mengurangi frekuensi atau lamanya penggunaan air tanah untuk keperluan mencuci ataupun mandi apabila adanya indikasi bahan pencemar, baik organik maupun kimia dalam kandungan air tanah tersebut.

Pendekatan tersebut mengasumsikan bahwa rumah tangga merespon perubahan pada harga, kuantitas dan kualitas sumberdaya non-market dengan melihat pembelian barang pasar yang serupa atau memiliki hubungan dengan sumberdaya non-market tersebut. Biaya-biaya tersebut akan mengestimasi kemampuan membayar maksimum dari masyarakat untuk perbaikan kualitas air tanah atau air sumur. Namun, menurut Brouwer dan Pearce (2005), biaya dari perilaku pencegahan ini memiliki kekurangan. Pertama, pengeluaran atau biaya seringkali menaksir terlalu rendah nilai pada kualitas sumberdaya. Kedua, pendekatan ini hanya berlaku ketika terdapat perilaku pencegahan yang memilki nilai pasar.

Untuk memperoleh nilai kerugian atas pencemaran air tanah yang terjadi digunakan teknik yang relevan dengan pendekatan averting behavior method yakni metode biaya pencegahan (preventive expenditure). Pendekatan ini merupakan teknik yang memperkirakan valuasi minimal dari individu, habitat atau kualitas lingkungan dalam hal kesedian mengeluarkan biaya agar terhindar dari pengaruh kurang baik pada habitat atau lingkungan. Pendekatan ini mengkaji

17 pengeluaran yang sesungguhnya yang mampu dilakukan orang agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan degradasi lingkungan. Pendekatan tersebut memberikan nilai pada hal-hal di dalam lingkungan yang dirasa negatif dengan mencari bagaimana individu atau kelompok membelanjakan uang agar terhindar dari dampak negatif. Dalam hal ini dampak negatif belum terjadi, namun individu atau kelompok percaya akan mengalami dampak negatif jika pengeluaran untuk tindakan pencegahan tidak dilakukan (Jones et al., 2000).

Menurut Jones et al. (2000), individu atau kelompok sering mengeluarkan uang untuk menghindari atau mengeliminasi kerusakan yang disebabkan dampak lingkungan yang merugikan. Biaya pencegahan ini menciptakan harga implisit dari kondisi lingkungan dan keanekaragaman hayati yang baik, namun dianggap merupakan estimasi minimum dari keuntungan perbaikan lingkungan tersebut. Dalam teknik ini diasumsikan bahwa individu mengeluarkan uangnya untuk mencapai perbaikan kualitas lingkungan yang setidaknya setara dengan sumberdaya yang hilang.

Selain kerugian berupa biaya pencegahan yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga atas upaya mereka untuk melakukan tindakan pencegahan akibat pencemaran air tanah yang terjadi, terdapat pula biaya lain yang timbul akibat rumah tangga masih menggunakan sumber air tanah yang telah tercemar sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-harinya karena kesulitan untuk memperoleh alternatif sumber air bersih lainnya. Menurut National Research Council (1997), berdasarkan berbagai kasus pencemaran air tanah yang telah terjadi, konsumsi atas air tanah yang tercemar dapat menyebabkan pengkonsumsinya terkena penyakit kronis jangka panjang, seperti kanker ataupun premature death.

18 Peningkatan resiko terkena penyakit tersebut menyebabkan peningkatan pula pada biaya berobat, kehilangan waktu untuk kegiatan luang atau bersantai (leisure time), kehilangan pendapatan ataupun pekerjaan serta kerugian-kerugian lain yang ditanggung oleh manusia sebagai akibat atas konsumsi air tanah yang telah tercemar tersebut. Oleh karena itu untuk menghitung biaya-biaya tersebut digunakan pendekatan biaya kesehatan (cost of illness) yang juga merupakan salah satu teknik valuasi ekonomi yang berbasiskan biaya (cost-based approach). Cost of Illness merupakan salah satu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan nilai pada perubahan kesehatan manusia atau kesejahteraan yang muncul dari perubahan kualitas lingkungan. Menurut Yakin (1997), pendekatan ini terdiri dari faktor-faktor berikut:

1. Biaya kesehatan langsung seperti biaya medis, biaya-biaya asuransi medis, dimana biaya pengeluaran medis terdiri dari biaya medis, biaya rumah sakit, biaya obat, biaya rehabilitasi, dan nilai hilangnya waktu yang sama dengan hilangnya upah atau pendapatan.

2. Nilai hilangnya waktu orang yang sakit (pendapatan yang hilang dan kesenangan yang hilang)

2.2 Air Tanah

Air tanah merupakan salah satu komponen dalam peredaran air di bumi yang dikenal sebagai siklus hidrologi. Dalam siklus hidrologi, air tanah juga mempunyai peran sebagai salah satu mata rantai yang berfungsi sebagai reservoir, yang melepaskannya secara perlahan ke dalam sungai atau danau, sehingga kesinambungan aliran terjaga (Notodarmojo, 2005). Namun menurut Fauzi (2006), meskipun memiliki kemampuan memulihkan kembali lewat hujan

19 (recharge rate), jika jumlah yang dimanfaatkan melebihi kemampuan recharge, maka sumberdaya ini dapat terdeplesi. Apabila sumberdaya ini terdeplesi, maka membutuhkan waktu yang relatif lama yakni berupa proses geologi yang membutuhkan waktu ratusan bahkan ribuan tahun untuk membuatnya pulih kembali. Oleh karena itu sumberdaya air tanah ini sering diklasifikasikan sebagai sumberdaya yang tidak terbarukan.

Menurut UU No. 7 Tahun 2004, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Sedangkan menurut Kodoatie dan Sjarief (2008), air tanah merupakan salah satu komponen dalam daur hidrologi (hydrologic cycle) yang berlangsung di alam. Sumber ini terbentuk dari air hujan yang meresap ke dalam tanah di daerah imbuhan (recharge area) dan mengalir melalui lapisan batuan, terutama lapisan pembawa air (akuifer) dalam satu cekungan air bawah tanah (groundwater basin) yang berada di bawah permukaan tanah menuju ke daerah lepasan (discharge area). Air tanah dapat berupa air sumur dalam maupun air sumur dangkal. Air sumur dalam ialah air yang telah merembes melalui lapisan-lapisan mineral masuk ke tanah, dimana selama perembesan bahan-bahan organiknya tertahan, air sumur dalam dapat diminum karena bebas bakteri. Sebaliknya air sumur dangkal tidak dapat langsung diminum karena rawan perembesan oleh zat pencemar yang berasal dari limbah buangan kegiatan domestik, pertanian, ataupun indsutri.

2.2.1 Pencemaran Air Tanah

Menurut Undang Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau

20 berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya dan telah melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Baku mutu lingkungan hidup atau kriteria lingkungan hidup merupakan ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Pencemaran lingkungan hidup ini terdiri dari pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran suara, dan pencemaran air.

Adanya benda-benda asing yang mengakibatkan air tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya secara normal disebut dengan pencemaran air (Kristanto, 2004). Sampai saat sekarang ini sebagian besar masyarakat masih menggunakan air tanah sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan air besih sehari-sehari. Oleh karena itu kualitas air tanah menjadi sangat penting karena sebagian besar pengguna air tanah menggunakan air tersebut secara langsung. Meskipun ada beberapa yang melakukan pengolahan, namun hanya terbatas pada pengolahan fisik atau kimia yang sederhana. Beragamnya kontaminan dengan tingkat bahaya (toksisitas) yang bervariasi dan mahalnya biaya untuk pemulihan kualitas (remediasi), maka menjaga kualitas air tanah akan lebih baik daripada mencemari kemudian memperbaikinya. Beberapa kontaminan mempunyai sifat kumulatif dan resistan, kadang-kadang secara kasat mata tidak terlihat keberadaannya atau berbau, seperti misalnya organo-klorin sebagai pestisida atau pelarut yang penggunaannya sangat sulit untuk dikontrol. Keadaan tersebut tentu

21 meningkatkan risiko bagi manusia sebagai pengguna air tanah (Notodarmojo, 2005).

Harus diakui bahwa tanah sebagai tempat buangan akhir bagi limbah merupakan alternatif yang menarik dan mudah untuk dilakukan. Disamping itu, cara ini juga telah dipraktikkan sejak adanya kehidupan manusia. Pencemaran pada air tanah telah terjadi di beberapa tempat, baik dalam skala kecil maupun regional. Degradasi kualitas air tanah dan tanah sebagai mediumnya dapat terjadi karena berbagai hal. Menurut Notodarmojo (2005) beberapa diantaranya adalah perkolasi dari efluen tangki septik, rembesan aliran air permukaan yang telah tercemar, tempat pembuangan akhir sampah, ataupun tumpahan (spilling) dari zat pencemar yang tidak disengaja, merupakan penyebab yang sering dijumpai. Jenis sumbernya pun dapat berupa sumber tersebar (diffuse source), terpusat (point source) ataupun dalam bentuk memanjang (line source). Kemudian seberapa jauh kontaminan tersebut dapat bersifat racun terhadap manusia dan lingkungannya tergantung pada berbagai faktor, seperti misalnya sifat resistansi dan akumulasi dalam tubuh ataupun kepekaan manusia terhadap kontaminan tersebut.

Pencemaran air minum oleh air limbah dapat disebabkan karena sumber air yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat mengandung organisme seperti bakteri dan virus. Selain disebabkan oleh kontaminasi mikroorganisme, pencemaran air juga dapat terjadi akibat adanya kandungan zat atau senyawa kimia dalam sumber air yang melebihi ambang batas konsentrasi yang diizinkan. Kontaminasi kandungan zat atau senyawa kimia ini dapat terjadi secara alami ataupun akibat aktivitas manusia seperti limbah rumah tangga dan industri. beberapa zat atau senyawa kimia yang bersifat racun terhadap tubuh manusia

22 misalnya logam berat, pestisida, senyawa mikro polutan hidrokarbon, zat-zat radio aktif alami atau buatan dan sebagainya. Kontaminasi baik oleh mikroorganisme maupun oleh zat atau senyawa kimia terhadap sumber air yang digunakan oleh masyarakat akan menyebabkan pengkonsumsinya dapat rentan terhadap berbagai penyakit (Said, 1999).

Menurut Said (1999), beberapa penyakit yang berhubungan dengan air yang paling sering berjangkit akibat kontaminasi zat-zat pencemar ke dalam sumber air yang dikonsumsi oleh warga antara lain adalah disentri, thypus dan parathypus, kholera, hepatitis A, polio, dermatritis (penyakit kulit) serta diare. Seringkali penyebab penyakit tersebut diakibatkan oleh kondisi lingkungan rumah yang tidak sehat dan perilaku individu yang tidak menjaga kebersihan dirinya dan lingkungannya. Salah satu faktor yang penting untuk menanggulangi hal tersebut yakni dengan cara meningkatkan kebersihan lingkungan, meningkatkan pelayanan air bersih yang sehat, meningkatkan sistem pembuangan limbah yang memenuhi syarat, serta meningkatkan peran dan fungsi pemerintah dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan.

2.2.2 Pengelolaan dan Pendayagunaan Air Tanah

Berdasarkan definisi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 tentang air tanah menyebutkan bahwa pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah yang berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Adapun menurut sudut pandang ekonomi pengelolaan air bawah tanah atau

23 groundwater merupakan contoh menarik untuk memahami kasus sumberdaya yang bersifat common property dalam bentuknya yang paling asli (the purest common pool problem). Hal ini disebabkan karena pada saat sumberdaya tersebut tidak dimiliki dengan jelas, ia akan menjadi common pool dimana setiap pengguna sumberdaya air meyakini bahwa ekstraksi yang dilakukannya tidak akan mempengaruhi stok sumberdaya air, sehingga deplesidari sumberdaya air dinilai tanpa harga (zero price). Namun demikian, jika tidak diatur, ekstraksi akan terlalu besar sehingga menyebabkan ketersediaan air menurun dan menyebabkan biaya yang terlalu besar (Fauzi, 2006).

Neher (1990) dalam Fauzi (2006) melihat bahwa deplesi sumberdaya air bawah tanah ini menyebabkan dampak ekonomi dalam tiga hal. Pertama, sumberdaya air bisa menjadi langka (extinct) melalui pemanfaatan yang berlebihan (overuse) yang pada gilirannya akan menyebabkan kolapsnya kanal yang dapat berakibat pada biaya ekonomi yang sangat mahal. Kedua, air bawah tanah dapat diibaratkan uang di bank yang dapat dijadikan cadangan pada saat curah hujan menurun akibat musim kemarau. Jika cadangan ini habis karena terdeplesi, ia akan menyebakan bencana yang menumbulkan biaya ekonomi yang sangat mahal. Ketiga, ketika ketersediaan air dalam tanah (water table) habis, biaya ekstraksi akan meningkat. Dalam rejim pengelolaan yang tidak terkendali, biaya ini akan sangat mahal, sehingga salah satu tujuan utama dari pengelolaan sumber daya air bawah tanah adalah bagaimana mengendalikan biaya tersebut.

Sedangkan pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna dengan mengutamakan pemanfaatan

24 air tanah pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Lebih lanjut lagi Kodoatie dan Sjarief (2008) menjelaskan bahwa pendayagunaan sumber daya air tanah dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumberdaya air dan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Prinsip pemanfaat membayar biaya jasa pengelolaan adalah penerima manfaat ikut menanggung biaya pengelolaan sumberdaya air baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini tidak diberlakukan kepada pengguna air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.

Pengelolaan sumberdaya air sangat penting untuk menjaga kualitas dan kuantitas air tanah secara adil dan berkelanjutan. Saat ini data pemanfaatan air tanah menunjukan bahwa 80% kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan dan pedesaan berasal dari air tanah. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan air bersih turut meningkat. Peningkatan akan kebutuhan air bersih ini akan merubah nilai dari sumberdaya air tanah yang sebelumnya merupakan barang bebas (free good) menjadi barang yang bernilai ekonomi (economic good) dan diperdagangkan seperti komoditi lain. Perkiraan dalam sepuluh tahun mendatang, nilai strategis sumberdaya air bawah tanah akan semakin besar sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya pembangunan pemukiman, bangunan publik, perhotelan, industri makanan, minuman, obat-obatan, dan indsutri lainnya yang memerlukan air sebagai bahan baku dan proses (Kodoatie dan Sjarief, 2008).

25

2.3 Penelitian Terdahulu

Topik penelitian mengenai estimasi nilai kerugian ekonomi akibat degradasi lingkungan atau kerusakan sumberdaya dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Perkasa (2010) yang berjudul “Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi dan Willingness To Pay Masyarakat akibat Pencemaran Air Tanah” diperoleh bahwa kerugian ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Kapuk Muara akibat adanya pencemaran air tanah adalah berupa korbanan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk memperoleh sumber air bersih alternatif selain air tanah, biaya untuk menyaring air tanah, dan biaya kesehatan. Total nilai kerugian yang dialami oleh masyarakat diestimasi dengan menggunakan pendekatan perilaku pencegahan (averting behaviour method) dengan menggunakan teknik valuasi replacement cost, prevventive expenditure, dan cost of illness. Total kerugian yang harus dibayar oleh masyarakat Kapuk Muara akibat pencemaran air tanah yang terjadi adalah sebesar Rp 9.926.489.524 per tahun. Adapun nilai total Willingness To Pay masyarakat untuk upaya perbaikan kualitas air tanah di Kelurahan Kapuk Muara diestimasi dengan menggunakan teknik valuasi Contingent Valuation Method (CVM) dan diperoleh nilai sebesar Rp 62.958.646 dari populasi Kelurahan Kapuk Muara.

Wicaksono (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Estimasi Nilai Kerugian Masyarakat Akibat Bencana Banjir dan Kesediaan Membayar Masyarakat Terhadap Program Perbaikan Lingkungan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi nilai kerugian akibat banjir yang terjadi di Kampung Pulo. Estimasi nilai kerugian dilakukan dengan menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat Kampung Pulo sebagai upaya untuk mencegah

26 datangnya banjir yakni berupa biaya peninggian rumah, biaya penanaman pohon, biaya membangun tanggul, dan biaya kebersihan dengan menggunakan pendekatan Damage Cost Avoided (DCA). Berdasarkan biaya-biaya tersebut, maka total kerugian yang ditanggung oleh masyarakat Kampung Pulo yaitu sebesar Rp 50.384.428.043. Adapun nilai total kesediaan masyarakat membayar untuk program perbaikan lingkungan adalah sebesar Rp 9.040.696/bulan/KK.

Adapun hasil penelitian Bujagunasti (2009) yang berjudul “Estimasi Manfaat dan Kerugian Masyarakat Akibat Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir” didapatkan bahwa kerugian yang dirasakan oleh masyarakat Ciketing Udik akibat adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang diantaranya adalah pengurangan estetika, sarang penyakit, pencemaran udara, dan pencemaran air. Total nilai kerugian yang dialami oleh masyarakat diestimasi dengan menggunakan pendekatan perilaku pencegahan (averting behaviour method) dengan menggunakan teknik valuasi replacement cost untuk menghitung biaya yang dikeluarkan masyarakat atas upaya mereka untuk mengganti air bersih akibat air yang tercemar dan cost of illness untuk menghitung biaya berobat masyarakat akibat pencemaran air dan udara yang terjadi di lokasi penelitian tersebut. Total kerugian yang dialami oleh masyarakat Ciketing Udik akibat pencemaran yang terjadi adalah sebesar Rp 13.385.300 per tahun.

2.4 Perbedaan Terhadap Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian kali ini terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat dari tujuan, metode penelitian, dan hasil estimasi nilai kerugian yang diperoleh. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

27

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan antara Penelitian “Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi Akibat Pencemaran Air Tanah” dengan Penelitian Sebelumnya

Judul Skripsi/tesis Tujuan Metode Penelitian Hasil

*Estimasi nilai kerugian ekonomi akibat pencemaran air tanah di Kelurahan Harapan Jaya

Pola dan perilaku penggunaan air tanah Estimasi nilai kerugian

ekonomi Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penduduk untuk melakukan tindakan pencegahan Analisis deskriptif Metode biaya pencegahan dan biaya kesehatan Analisis fungsi regresi logistik - Nilai kerugian ekonomi terbesar dirasakan oleh RT kelompok 3 yang besarnya mencapai Rp 128.933 per bulan.

- Faktor yang secara statistik nyata mempengaruhi keputusan RT untuk melakukan tindakan pencegahan akibat pencemaran air tanah adalah tingkat pendapatan dan kekhawatiran RT terhadap kondisi air tanah Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi dan Willingness To Pay Masyarakat akibat Pencemaran Air Tanah Karakteristik sosial ekonomi penduduk responden

Estimasi nilai kerugian ekonomi

Analisis Willingess To Pay masyarakat untuk perbaikan kondisi air tanah Analisis deskriptif Metode Biaya Pengganti, Biaya Pencegahan, dan Biaya Kesehatan Metode CVM

- Total nilai kerugian adalah Rp 9.926.489.524 per tahun. - Total nilai WTP masyarakat untuk upaya perbaikan kualitas air tanah adalah Rp 62.958.646 Estimasi Nilai

Kerugian Masyarakat Akibat Bencana Banjir dan Kesediaan Membayar

Masyarakat Terhadap Program Perbaikan Lingkungan

Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi

Metode Damage

Cost Avoided - Total nilai kerugian adalah Rp50.384.428.043 - Total WTP masyarakat untuk program perbaikan adalah Rp 9.040.696 per bulan per KK Estimasi Manfaat dan

Kerugian Masyarakat Akibat Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir

Identifikasi manfaat dan kerugian akibat keberadaan TPA Bantar Gebang

Estimasi nilai manfaat dan kerugian Bantar Gebang

Perbandingan besaran nilai manfaat dan kerugian

Alternatif pilihan sistem penangan sampah

Replacement Cost

Cost of Illness

- Nilai manfaat bersih atas keberadaan TPA Bantar Gebang adalah sebesar Rp 170.161.700

- Total nilai kerugian adalah sebesar Rp 13.385.300 per tahun.