BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Umum

Indahnya suatu bangunan dapat mempesona banyak orang. Dewasa ini banyak orang menilai bangunan hanya dari bentuk interiornya saja. Keindahan

bangunan yang sebenarnya dilihat dari kemampuan bangunan untuk berdiri dan menahan beban yang ada. Untuk memikul beban, bangunan harus memiliki

pondasi yang baik. Pondasi ini akan menyalurkan semua beban yang bekerja pada struktur bangunan ke dalam tanah. Dalam perencanaan pondasi, kita harus mengetahui:

- Keadaan tanah pondasi (daya dukung, penurunan, jenis tanah, kedalaman tanah keras )

- Kondisi konstruksi diatasnya (besar beban, arah beban, statis tentu atau tak tentu, kekakuan)

- Faktor lingkungan

- Faktor waktu dan biaya pelaksanaan

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut kita akan mendapatkan hasil yang baik. Perencanaan yang baik harus didukung dengan pelaksanaan yang baik di

2.2. Penyelidikan Tanah

2.2.1 Klasifikasi Tanah

Klasifikasi tanah sangat diperlukan untuk memberikan gambaran tenntang

sifat-sifat tanah dalam pekerjaan yang berkaitan dengan tanah. Hal ini sangat menunjang untuk mendapatkan pondasi yang akan direncanakan. Untuk menentukan dan mengklasifikasikan tanah, diperlukan suatu pengamatan di

lapangan dan suatu percobaan lapangan yang sederhana. Tetapi jika sangat mengandalakan pengamatan di lapangan, maka kesalahan-kesalahan yang

disebabkan oleh perbedaan pengamatan perorangan, akan menjadi sangat besar. Untuk memperoleh hasil klasifikasi yang lebih objektif, biasanya diambil sampel tanah dan kemudian diuji di laboratorium dengan rangakaian uji laboratorium

yang berkaitan denagan klasifikasi tanah. Inilah peran penting dari laboratorium di dunia teknik sipil.

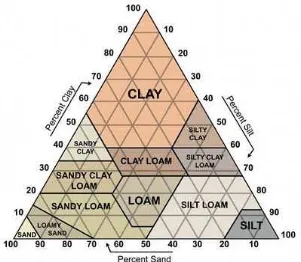

- Klasifikasi Tanah Berdasarkan Ukuran Butir

Ukuran butir dapat dijadikan tolok ukur dalam mengklasifikasikan tanah

dan kebanyakan cara-cara dahulu yang lebih konvensional menggunakan ukuran butir dalam mengklasifikasikan jenis tanah. Sistem yang dikembangkan oleh MIT

merupakan salah satu sistem klasifikasi tanah yang banyak digunakan berdasarkan ukuran butir tanah. Semakin berkembangnya jaman maka sistem klasifikasi tanah juga berkembang. Kemudian ASSHTO dan Unifed juga

Meskipun klasifikasi tanah menggunakan ukuran butir memberikan hasil yang sangat baik, namun masih memiliki beberapa kekurangan yang penting.

Pada sistem tersebut sedikit sekali hubungan antara ukuran butir dan sifat-sifat fisis bagi tanah yang berbutir halus. Sehingga seiring dengan berkembangnya teknologi maka sistem klasifikasi tanah dengan mempertimbnagkan karakteristik

konsistensi dan plastisitas juga ikut berkembang.

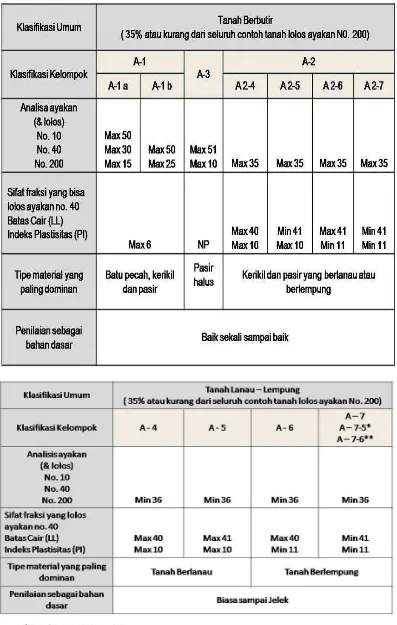

- Sistem Klasifikasi ASSHTO

Sistem klasifikasi tanah ASSHTO dikembangkan pertama kali pada tahun 1920 oleh U.S. Bureau of Public Roads guna mengklasifikasikan tanah dalam

perencanaan lapisan dasar jalan raya. Pada mulanya sistem ini mengklasifikasikan tanah ke dalam kelompok, yaitu A-1 sampai A-7 seperti pada Tabel 2.1.

Sistem klasifikasi tanah ASSHTO sangat cocok digunakan dalam perencanaan

jalan raya. Semakin besar nilai kelompok tanah dalam sistem ASSHTO maka semakin besar tingkat ketidaksesuaian.

Suatu tanah diklasifikasikan dengan membaca tabel dari kiri ke kanan sampai ditemukan kelompok pertama yang sesuai dengan data pengujian yang diperoleh.

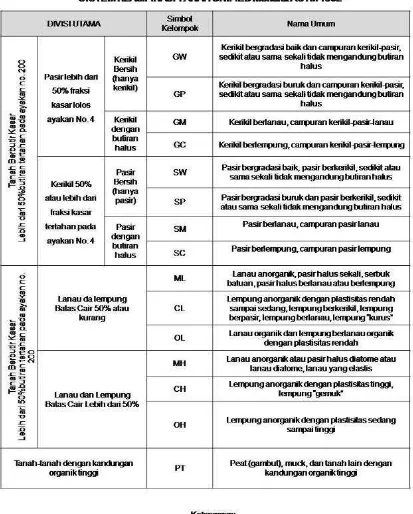

- Sistem Klasifikasi Unified

Sistem klasifikasi tanah yang sangat terkenal di kalangan ahli tanah dan

pondasi adalah sistem klasifikasi tanah menurut unified. Sistem ini dikembangkan oleh Casagrande (1948) dan juga dikenal sebagai sistem klasifikasi Airfield. Sistem ini telah dipakai dengan sedikit modifikasi oleh U.S Bureau Of

Reclamation dan U.S. Corp Of Engineers dalam tahun 1952. Dalam tahun 1969 American Society for Testing and Materials (ASTM) telah memakai sistem

Unified sebagai metode standar guna mengklasifikasikan tanah untuk maksud-maksud rekayasa (ASTM D-2487).

Sistem klasifikasi Unified membagi tanah dalam tiga golongan besar yaitu

tanah berbutir kasar, tanah berbutir halus dan tanah organik. Tanah berbutir kasar adalah tanah yang lebih dari 50% bahannya tertahan di ayakan No.200 (0.075

mm). Tanah berbutir kasar terbagi atas kerikil (G) dan pasir (S). Kerikil dan pasir dikelompokkan sesuai dengan gradasinya dan kandungannya lanau atau lempung, sebagai bergradasi baik (W), bergradasi tidak baik (P), mengandung material

Tanah-tanah berbutir halus adalah tanah yang lebih dari 50% bahannya

lewat ayakan No. 200. Tanah butir halus ini dibagi menjadi lanau (M), lempung (C), serta lanau dan lempung organik (O) bergantung pada bagaimana tanah itu

terletak pada grafik plastisitas (hubungan batas cair, indeks plastisitas). Tanda L dan H ditambahkan pada simbol-simbol tanah butir halus untuk berturut-turut menunjukkan plastisitas rendah dan plastisitas tinggi (batas cair di bawah dan di

atas 50%). Tanah sangat organis (gambut) dapat diidentifikasikan secara visual. - Kuat Geser Tanah

Kuat geser tanah adalah gaya perlawanan yang dilakukan oleh butir – butir tanah terhadap desakan atau tarikan.

Kuat geser tanah dilapangan sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor berikut:

1. Keadaan tanah, angka pori, ukuran butir, bentuk butir 2. Jenis tanah, seperti pasir, berpasir, krikil, lempung 3. Kadar air terutama untuk lempung

4. Jenis beban dan tingkatannya

Kuat geser tanah dapat dinyatakan dalam persamaan Coulomb :

2.2.2 Teori Pembebanan

Prosedur pembebanan tiang pada prinsipnya dilakukan dengan cara memberikan beban vertikal yang diletakkan diatas kepala tiang, kemudian

besarnya deformasi vertikal yang terjadi diukur dengan menggunakan arloji ukur yang dipasang pada tiang. Deformasi yang terjadi terdiri dari deformasi elastis dan plastis. Deformasi elastis adalah deformasi yang diakibatkan oleh

pemendekan elastis dari tiang dan tanah, sedangkan deformasi plastis adalah deformasi diakibatkan runtuhnya tanah pendukung pada ujung atau sekitar tiang.

Dengan demikian percobaan pembebanan tiang ini akan memberikan hasil yang cukup teliti . Karena yang ingin diketahui adalah sampai beban berapa, lapisan pendukung akan mengalami keruntuhan total. Keruntuhan total akan terjadi pada

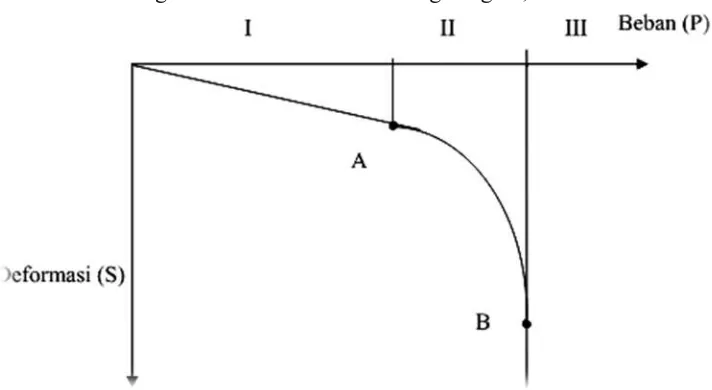

suatu beban tertentu, dan akan mengalami perilaku penurunan terus menerus. Jika hubungan antara deformasi dan beban digambarkan dalam bentuk grafik

maka terlihat bahwa grafik tersebut akan terdiri tiga bagian,

1. Pada daerah I, dimana sampai suatu beban tertentu bentuk grafik

deformasi- beban merupakan garis lurus. Pada bagian ini secara matematis dapat ditulis : ( 2.2)

Ini berarti, bahwa sampai beban tertentu besarnya penurunan sebanding dengan besarnya beban yang bekerja. Disini dapat diinterpretasikan, bahwa beban- beban yang bekerja sebagian besar dipakai untuk menimbulkan deformasi elastis, baik

pada tiang itu sendiri maupun pada tanah pendukungnya. Deformasi elastis pada tiang ini merupakan pemendekan elastis, sedangkan pada lapisan pendukung

merupakan proses konsolidasi. Pada point bearing pile, bentuk garis yang lurus ini lebih jelas dibandingkan pada friction pile.

2. Pada daerah II, dimana bagian yang berbentuk lengkung parabolis (garis

AB) terjadi jika penurunan yang terjadi tidak sebanding dengan besarnya beban yang bekerja. Disini penurunan merupakan fungsi dari waktu artinya jika suatu

beban dibiarkan bekerja lebih lama, akan mengakibatkan deformasi yang lebih besar. Secara matematis dapat ditulis :

(2.3)

Dengan kata lain keadaan ini dapat diterjemahkan, bahwa pada bagian ini beban yang bekerja telah mengakibatkan terjadinya keruntuhan pada tanah pendukung.

Menurut pengalaman jika tanah pendukung bersifat rapuh (misalnya batu tufa, batu pasir, batu tufaan), maka bagian lengkung parabolis ini lebih pendek dibandingkan pada batuan jenis lainnya. Sedang pada friction jika dimasukan

dalam lapisan lempung lembek, bagian parabolis ini sering tidak jelas. dp/ds = C(tetap)

3. Pada daerah III, dimana bagian grafik yang curam terhadap garis

vertikal yang cara matematis dapat ditulis :

(2.4)

Pada bagian ini terlihat, bahwa pada suatu beban tertentu yang besarnya tetap, akan terjadi deformasi terus menerus atau makin lama makin besar. Beban dimana akan mengakibatkan terjadinya deformasi yang makin lama makin besar disebut

beban maksimum. Perlu dijelaskan disini, bahwa dari hasil percobaan pembebanan tiang tidak dapat untuk menentukan besarnya penurunan akibat

proses konsolidasi pada kelompok tiang. Dalam lapisan tanah yang kohesif, besarnya penurunan akibat proses konsolidasi pada umumnya berlangsung dalam jangka waktu percobaan yang lebih singkat. Pada lapisan yang bersifat

cohessionless, waktu yang diperlukan untuk mencapai settlement maximum masih lebih lama dibandingkan waktu untuk melakukan percobaan pembebanan,

dengan demikian percobaan pembebanan belum dapat memberikan indikasi besarnya penurunan maksimum. Dari uraian ini dapat disimpulkan, bahwa dalam percobaan pembebanan tiang kita hanya dapat menentukan besarnya beban

maksimum dan bukan settlement maksimum.

Menggunakan Meja Beban

1. Peralatan Percobaan pembebanan dengan menggunakan meja beban yang diperkuat tiang-tiang angker memerlukan peralatan sebagai berikut :

a. Tiang Percobaan

1) Tiang percobaan bersifat point bearing, maka untuk tiang pancang

percobaan dapat dilakukan setelah selesai pemancangan, sedangkan pada tiang-tiang beton cast in place percobaan dapat dilakukan setelah tiang-tiang berumur empat

minggu atau setelah beton cukup keras.

2) Tiang yang bersifat friction, maka percobaan baru dapat dilakukan setelah empat minggu tiang ditanamkan kedalam tanah. Hal ini dimaksudkan untuk

memberikan waktu lekatan (friction), dapat bekerja penuh disekeliling tiang.

b. Tiang angker

Karena tiang-tiang angker bekerja sebagai friction pile, maka tiang-tiang angker itu minimal harus sudah berumur empat minggu ditanam kedalam tanah, sehingga gaya lekatan sudah dapat bekerja penuh. Jumlah tiang angker yang

diperlukan tergantung pada sifat tanah pendukung dan besarnya beban maksimum percobaan

c. Meja beban

Meja beban dibuat dari susunan profil baja yang cukup kaku sedemikian sehingga lendutan maksimum tidak melebihi 0,25 mm.

d. Arloji ukur

Arloji yang dipakai mempunyai panjang tangkai 10 cm dengan ketelitian 0,01

e. Dongkrak hidrolis

Dongkrak yang dipakai harus mempunyai kapasitas sebesar beban maksimum yang direncanakan ditambah 20%, dengan ketelitian 1 ton.

f. Beban Kontra

Beban kontra dapat menggunakan balok-balok beton besi profil, karung berisi pasir batu atau tanah, tangki diisi air dan lain-lain. Jumlah beban kontra yang

dibutuhkan minimal 1,5 kali beban maksimum yang direncanakan. Beban kontra ini harus dipasang sesentris mungkin terhadap tiang percobaan.

2. Jenis - jenis Pembebanan Tiang

a. Pembebanan bertahap

Disini beban diberikan secara bertahap, dengan variasi sebesar 20, 40, 60, 80,

dan 100% dari beban maksimum yang direncanakan. Pada setiap tahap, beban dibiarkan bekerja sedemikian lamanya sehingga deformasi yang terjadi akibat beban itu mencapai maksimum. Setelah beban maksimum tercapai, maka

secara berangsur-angsur beban dikurangi menjadi 80, 60, 40, 20, dan 0% dengan catatan setiap tahap pengurangan beban ini dilakukan sampai tercapai

pantulan (rebound) maksimum. Menurut pengalaman, cara ini akan memberikan hasil yang cukup teliti untuk tiang- tiang yang bersifat point bearing piles, sedangkan untuk friction hasilnya tidak begitu memuaskan.

Cara ini hampir sama dengan pembebanan bertahap, yaitu pembebanan

dilakukan secara bertahap sebesar 20, 40, 60, 80, dan 100% dari beban maksimum yang direncanakan, tetapi pada setiap akhir saat sebelum

pembebanan berikutnya dilanjutkan beban dihilangkan dahulu sehingga kita dapat mengukur besarnya penurunan tetap. Cara ini akan memberikan hasil yang cukup teliti untuk tiang-tiang point bearing maupun friction.

Cara Pengukuran Besarnya Deformasi

1. Pada waktu pembebanan

Besarnya deformasi yang terjadi pada tiang percobaan, tiap angker dan meja beban diukur serentak pada waktu yang sama dengan cara membaca perubahan jarum arloji ukur. Pembacaan dilakukan 5, 10, 15, 30, 45, dan 60 menit setelah

beban pada suatu tahap bekerja setelah itu dilakukan setiap interval waktu 1 jam. Lamanya pembebanan untuk setiap tahap adalah sampai terjadi penurunan maksimum. Penurunan tetap deformasi dari tiang percobaan pada suatu beban

tertentu dianggap mencapai maksimum jika pada 3 jam yang berturutan pembacaan arloji sudah menunjukkan angka tetap atau selisih pembacaan arloji

pada 3 jam yang berturutan tidak melebihi 0,001 mm.

2. Pada waktu penghilangan beban

Pada waktu beban dihilangkan atau dikurangi, maka arloji ukur harus dibaca setelah 5, 10, 15, 30, 45, dan 60 menit kemudian pembacaan dilakukan setiap interval 1 jam. Tiang percobaan dianggap sudah mencapai penurunan tetap jika

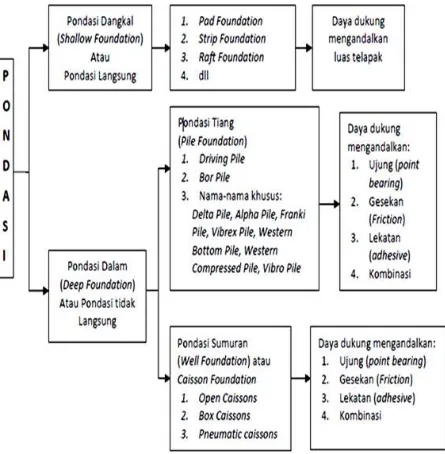

2.3. Pondasi

Pondasi dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu: a. Pondasi Dangkal (Shallow Foundation)

Terletak pada kedalaman yang dangkal, umumnya kedalaman pondasi dangkal lebih kecil dari panjang atau lebar pondasi.

b. Pondasi Dalam (Deep Foundation)

Merupakan pondasi yang dipergunakan untuk meneruskan beban ke lapisan tanah yang mampu memikulnya dan letaknya cukup dalam.

Menurut Bowles (1997), sebuah pondasi harus mampu memenuhi beberapa persyaratan stabilitas dan deformasi, seperti :

a. Kedalaman harus memadai untuk menghindarkan pergerakan tanah lateral dari

bawah pondasi-khusus untuk pondasi tapak dan pondasi rakit.

b. Kedalaman harus berada di bawah daerah perubahan volume musiman yang disebabkan oleh pembekuan, pencairan, dan pertumbuhan tanaman.

c. Sistem harus aman terhadap penggulingan, rotasi, penggelinciran atau

pergeseran tanah.

e. Sistem harus cukup mampu beradaptasi terhadap beberapa perubahan geometri

konstruksi atau lapangan selama proses pelaksanaan dan mudah dimodifikasi seandainya perubahan perlu dilakukan.

f. Metode pemasangan pondasi harus seekonomis mungkin.

g. Pergerakan tanah keseluruhan (umumnya penurunan) dan pergerakan

diferensial harus dapat ditolerir oleh elemen pondasi dan elemen bangunan atas.

h. Pondasi dan konstruksinya harus memenuhi syarat standar untuk perlindungan lingkungan.

Jenis-jenis Pondasi Dalam dan Pemakaiannya

Pada umumnya jenis pondasi dapat diklasifikasikan berdasarkan

perbandingan lebar dan kedalaman pondasi, untuk jenis pondasi dalam umumnya D/B ≥ 4+ dan jenis-jenisnya antara lain :

- Tiang pancang mengambang : biasanya dipakai dalam bentuk kelompok-

kelompok yaitu dua atau lebih. Kondisi tanah terapan yang sesuai yaitu tanah permukaan atau tanah yang dekat dengan permukaan mempunyai daya dukung yang rendah dan tanah yang memenuhi syarat berada pada tempat yang dalam

sekali. Keliling tanah terhadap tiang pancang dapat mengembangkan tahanan kulit yang cukup untuk memikul beban rencana.

tanah yang memenuhi syarat untuk beban titik berada dalam kedalaman praktis

(8-20 m ).

- Pilar dibor atau kaison dibor : dipakai sama seperti tiang pancang tetapi di

gunakan dalam jumlah yang lebih irit, dan beban kolom yang lebih besar. Untuk lebih jelas mengenai jenis-jenis pondasi, dapat dilihat pada Gambar 2.3.

2.3.1 Pondasi Tiang

Pondasi tiang digunakan untuk suatu bangunan yang tanah dasar di bawah bangunan tersebut tidak mempunyai daya dukung (bearing capacity) yang cukup

untuk memikul beban berat bangunan dan beban yang diterimanya atau apabila tanah pendukung yang mempunyai daya dukung yang cukup letaknya sangat dalam. Pondasi tiang adalah suatu konstruksi pondasi yang mampu menahan gaya

vertikal ke sumbu tiang dengan cara menyerap lenturan. Pondasi tiang dibuat menjadi suatu kesatuan yang monolit dengan menyatukan pangkal tiang yang

terdapat di bawah konstruksi dengan tumpuan pondasi.. Pondasi tiang ini berfungsi untuk menyalurkan beban – beban yang diterimanya dari konstruksi di atasnya ke lapisan tanah dalam yang mampu memikul berat bangun tersebut.

Teknik pemasangan pondasi tiang ini dapat dilakukan dengan pemancangan tiang baja/beton pracetak atau dengan membuat tiang beton bertulang yang

langsung dicor di tempat (cast in place), yang sebelumnya telah dibuatkan lubang terlebih dahulu, pondasi ini disebut dengan pondasi bore pile. Pada umumnya pondasi tiang ditempatkan tegak lurus (vertikal) di dalam tanah, tetapi apabila

diperlukan dapat dibuat miring agar dapat menahan gaya – gaya horizontal. Sudut kemiringan yang dicapai tergantung dari alat yang digunakan serta disesuaikan

dengan perencanaan.

Pondasi tiang digunakan untuk beberapa maksud, antara lain :

- Untuk meneruskan beban bangunan yang terletak di atas air atau tanah lunak ke

- Untuk meneruskan beban ke tanah yang relatif lunak sampai kedalaman tertentu

sehingga pondasi bangunan mampu memberikan dukungan yang cukup untuk mendukung beban tersebut oleh gesekan dinding tiang dengan tanah

disekitarnya.

- Untuk mengangker bangunan yang dipengaruhi oleh gaya angkat ke atas akibat tekanan hidrostatis atau momen penggulingan.

- Untuk menahan gaya-gaya horizontal dan gaya yang arahnya miring

- Untuk memadatkan tanah pasir, sehingga kapasitas dukung tanah tersebut

bertambah.

- Untuk mendukung pondasi bangunan yang permukaan tanahnya mudah tergerus air.

2.3.2 Penggolongan Pondasi Tiang

Pondasi tiang dapat dibagi menjadi 3 kategori, sebagai berikut :

1. Tiang Perpindahan besar (Large Displacement Pile)

Tiang perpindahan besar, yaitu tiang pejal atau berlubang dengan ujung

tertutup yang dipancang ke dalam tanah sehingga terjadi perpindahan volume tanah yang relative besar. Termasuk dalam tiang perpindahan besar adalah tiang kayu, tiang beton pejal, tiang beton prategang (pejal atau

Tiang perpindahan kecil, adalah sama seperti tiang kategori pertama hanya

volume tanah yang dipindahkan saat pemancangan relative kecil, contohnya: tiang beton berlubang dengan ujung terbuka, tiang beton

prategang berlubang dengan ujung terbuka, tiang baja H, tiang baja bulat ujung terbuka, dan tiang ulir.

3. Tiang Tanpa Perpindahan (Non Displacement Pile)

Tiang tanpa perpindahan, terdiri dari tiang yang dipasang di dalam tanah dengan cara menggali atau mengebor tanah. Termasuk dalam tiang tanpa

perpindahan adalah bore pile, yaitu tiang beton yang pengecorannya langsung di dalam lubang hasil pengeboran tanah ( pipa baja diletakkan di dalam lubang dan dicor beton) (Hardiyatmo, 2002).

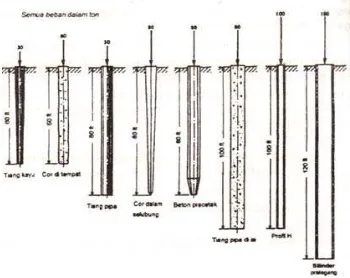

Gambar 2.4 Panjang dan Beban Maksimum untuk Berbagai Macam Tipe Tiang yang Umum Dipakai Dalam Praktek Menurut Carson

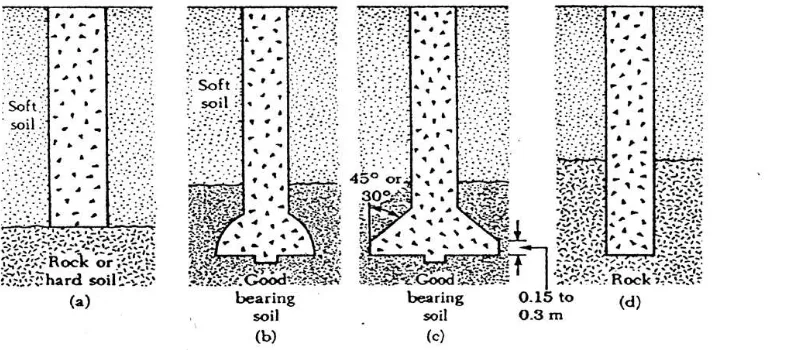

2.3.3. Pondasi Tiang Bor (Bore Pile)

Tiang bor dipasang ke dalam tanah dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu, baru kemudian diisi tulangan dan dicor beton. Tiang bor biasanya dipakai

pada tanah yang stabil dan kaku, sehingga memungkinkan untuk membentuk lubang yang stabil dengan alat bor. Jika tanah mengandung air, pipa besi dibutuhkan untuk menahan dinding lubang dan pipa ini ditarik ke atas pada waktu

pengecoran. Pada tanah yang keras atau batuan lunak, dasar tiang dapat dibesarkan untuk menambah tahanan dukung ujung tiang.

Ada berbagai jenis pondasi tiang bor, yaitu : 1. Tiang bor lurus untuk tanah keras.

2. Tiang bor yang ujungnya diperbesar berbentuk bel.

3. Tiang bor yang ujungnya diperbesar berbentuk trapesium.

Gambar 2.5 Jenis - jenis Tiang Bor (Braja M.Das, 1941)

Ada beberapa alasan digunakan pondasi tiang bor dalam konstruksi, yaitu :

2. Kedalaman tiang dapat divariasikan.

3. Tiang bor dapat dikerjakan sebelum penyelesaian tahapan selanjutnya dalam konstruksi.

4. Proses pengerjaan tiang bor dapat menghidari kerusakan bangunan yang ada disekitarnya.

5. Pada pondasi tiang pancang, proses pemancangan pada tanah lempung akan

membuat tanah bergelombang dan menyebabkan tiang pancang sebelumnya bergerak ke sampaing dan menimbulkan suara serta getaran. Hal ini tidak

terjadi pada konstruksi tiang bor.

6. Karena dasar dari tiang bor dapat diperbesar, hal ini memberikan ketahanan yang besar untuk daya dukung.

7. Pondasi tiang bor mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap beban lateral.

Beberapa kelemahan dari pondasi tiang bor :

1. Keadaan cuaca yang buruk dapat mempersulit pengeboran dan pembetonan. 2. Pengeboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan, bila tanah berupa

pasir atau tanah kerikil.

3. Pengecoran beton sulit apabila dipengaruhi air tanah karena mutu beton tidak dapat dikontrol dengan baik.

4. Pembesaran ujung bawah tiang dapat dilakukan bila tanah berupa pasir. 5. Air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan gangguan

tanah, sehingga mengurangi kapasitas dukung tanah terhadap tiang bor.

7. Karena diameter tiang relative besar dan memerlukan banyak beton, untuk

proyek pekerjaan kecil dapat mengakibatkan biaya yang melonjak.

8. Walaupun penetrasi sampai ke tanah pendukung pondasi dianggap telah

terpenuhi, terkadang terjadi tiang pendukung kurang sempurna karena adanya lumpur yang tertimbun di dasar tiang.

Ditinjau dari segi pelaksanaanya pondasi tiang bor dapat dibedakan menjadi 3

jenis, yaitu :

1. Sistem Augering

Pada sistem ini selain augernya sendiri, untuk kondisi lapangan pada tanah yang mudah longsor diperlukan casing atau bentonite slurry sebagai penahan longsor. Penggunaan bentonite slurry untuk kondisi lapisan tanah

yang permeabilitasnya besar tidak disarankan, karena akan membuat banyak terjadinya perembesan.

2. Sitem Grabbing

Pada penggunaan sistem ini diperlukan casing (continuous semirotary

motion casing) sebagai penahan kelongsoran. Casing tersebut dimasukkan

ke dalam tanah dengan cara ditekan sambil diputar. Sistem ini sebenarnya cocok untuk semua kondisi tanah, tetapi yang paling sesuai adalah kondisi

tanah yang sulit ditembus. 3. Sistem Wash Boring

Pada sistem ini diperlukan casing sebagai penahan kelongsoran dan juga

diberikan tambahan tulangan praktis untuk penahan gaya lateral yang

terjadi. Penulangan minimum 2% dari luas penampang tiang.

Ada beberapa pengaruh yang diakibatkan ketika pemasangan bore pile yaitu:

1. Bore pile dalam tanah kohesif

Penelitian pengaruh pekerjaan pemasangan bore pile pada adhesi antara dinding tiang dan tanah sekitarnya, menunjukkan bahwa nilai adhesi

lebih kecil dari pada nilai kohesi tak terdrainase (undrained cohesion) tanah sebelum pemasangan tiang. Hal ini, adalah akibat dari pelunakan lempung

disekitar dinding lubang. Pelunakan tersebut adalah pengaruh dari bertambahnya kadar air lempung oleh pengaruh – pengaruh air pada pengecoran beton, pengaliran air tanah ke zona yang bertekanan yang lebih

rendah disekitar lubang bor, dan air yang dipakai untuk pelaksanaan pembuatan lubang bor. Pelunakan pada tanh lempung dapat dikurangi jika

pengeboran dan pengecoran dilaksanakan dalam waktu 1 atau 2 jam (Palmer and Holland, 1966).

Pelaksanaan pengeboran juga mempengaruhi kondisi dasar lubang

yang di buat. Hal ini mengakibatkan pelunakan dan gangguan tanah lempung di dasar lubang, yang berakibat menambah besarnya penurunan.

Pengaruh gangguan ini sangat besar terutama bila diameter ujung tiang diperbesar, dimana tahanan ujungnya sebagian ditumpu oleh ujung tiang. Karena itu, penting untuk membersihkan dasar lubang. Gangguan yang lain

dan pelengkungan tulangan beton saat pemasangan. Hal – hal tersebut

perlu diperhatikan saat pemasangan.

2. Bore pile pada tanah granuler

Pada waktu pengeboran, biasanya dibutuhkan tabung luar (casing) sebagai pelindung terhadap longsoran dinding galian. Gangguan kepadatan

tanah terjadi pada saat tabung pelindung ditarik keatas saat pengecoran . Karena itu dalam hitungan bore pile di dalam tanah pasir , Tomlinson

(1975) menyarankan untuk menggunakan sudut geser dalam (ϕ) ultimit dari contoh tanah terganggu , kecuali jika tiang diletakkan pada kerikil padat dimana dinding lubang yang bergelombang tidak terjadi . jika

pemadatan yang seksama diberikan pada beton yang berada diatas tiang, maka gangguan kepadatan tanah dieliminasi sehingga sudut geser dalam (ϕ) pada kondisi padat dapat digunakan, akan tetapi pemadatan tersebut

sulit di laksanakan karena terhalang tulangan beton.

2.3.4 Metode Pelaksanaan Pondasi Bor ( Bore Pile)

Metode pelaksanaan pondasi dilapangan sangat dipengaruhi oleh teknologi cangih. Aplikasi teknologi ini banyak diterapkan dalam metode pelaksanaan

pekerjaan konstruksi. Penggunaan metode yang tepat, praktis, cepat dan aman sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan pada suatu proyek konstruksi. Sehingga target waktu, biaya dan mutu sebagaimana ditetapkan dapat tercapai.

Secara umum tahapan pekerjaan pondasi tiang bor sebagai berikut :

1. Persiapan Lokasi Pekerjaan (Site Preparation)

Pelajari lay – out pondasi dan titik – titik bore pile, membersihkan

lokasi pekerjaan dari gangguan yang ada seperti bangunan, tanaman, pepohonan, tiang listrik/telepon, kabel dan lain sebagainya.

2. Rute / Alur Pengeboran (Route of Boring)

Merencanakan alur/urutan pengeboran sehingga setiap pergerakan mesin RCD, Excavator, Crane dan Truck Mixer dapat termobilisasi

tanpa halangan.

3. Survey Lapangan dan Penentuan Titik Pondasi (Site Survey and

Centering of Pile)

Mengukur dan menentukan posisi titik koordinat bore pile dengan bantuan alat Theodolit.

4. Pemasangan Stand Pipe

Stand pipe dipasang dengan ketentuan bahwa pusat dari stand pipe

harus berada pada titik as pondasi yang telah disurvei terlebih dahulu.

Pemasangan stand pipe dilakukan dengan bantuan excavator (back

hoe).

5. Pembuatan Drainase dan Kolam Air

penampungan air bercampur lumpur hasil dari pengeboran. Ukuran

kolam air berkisar 3m x 3m x 2,5m dan drainase penghubung dari kolam ke stand pipe berukuran 1,2m, dan kedalaman 0,7 m (tergantung

kondisi lapangan). Jarak kolam air tidak boleh terlalu dekat dengan lubang pengeboran, sehingga lumpur dalam air hasil pengeboran mengendap dulu sebelum airnya mengalir kembali ke lubang

pengeboran.

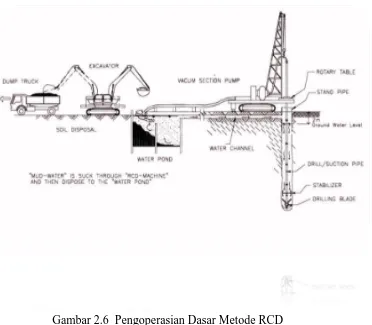

Prosedur Pengeboran dengan Metode RCD

Metode RCD merupakan metode dengan pengeboran sedikit berputar untuk melepaskan tanah yang dibor dan air melalui bore pile. Dengan memperluas pengeboran pile membuat pengeboran terus menerus berjalan, hal ini

efektif dilakukan sehingga tidak perlu untuk mengangkat bucket seperti metode lain. Ketinggian air harus dijaga 2m lebih tinggi daripada tingkat air bawah tanah untuk mencegah runtuhnya lubang dibor . Jika ketinggian muka air di dalam

lubang yang berisi material halus dari air tanah yang dibor sudah cukup penuh, salurkan hingga habis ke kolam pengendapan dan endapkan , hal ini

untuk mencegah runtuhnya dinding berongga pada bore pile. Proses sirkulasi air seperti mengirim air ke luar dari pipa dibor, aliran air dengan mudah mengalir, sehingga dinding berongga yang lebih stabil, dan air yang mengalir di dalam pipa

mengalir dengan cepat, yang membuat tanah dibor habis dengan mudah. Dalam metode RCD, casing, diperlukan untuk mencegah runtuhnya dinding berlubang

Ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dalam metode RCD yaitu :

1. Setting Mesin RCD (RCD Machine Instalation)

Setelah stand pipe terpasang, mata bor dimasukkan sesuai dengan

diameter yang ditentukan terlebih dahulu ke dalam stand pipe, kemudian beberapa buah pelat dipasang untuk memperkuat tanah dasar dudukan mesin RCD (dapat dilihat pada Gambar 2.6), kemudian mesin RCD diposisikan

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mata bor disambung dengan stang pemutar, dan harus tepat berada

pada pusat/as stand pipe (titik pondasi).

2. Pondasi mesin RCD harus tegak lurus terhadap lubang yang akan dibor (yang sudah terpasang stand tube).

Dalam metode RCD, pengeboran sedikit berputar untuk melepaskan tanah yang dibor dan air melalui bore pile. Dengan

memperluas pengeboran pile membuat pengeboran terus menerus berjalan, hal ini efektif dilakukan sehingga tidak perlu untuk mengangkat bucket seperti metode lain. Ketinggian air harus dijaga 2m lebih tinggi daripada

tingkat air bawah tanah untuk mencegah runtuhnya lubang dibor . Jika ketinggian muka air di dalam lubang yang berisi material halus dari air

tanah yang dibor sudah cukup penuh, salurkan hingga habis ke kolam pengendapan dan endapkan , hal ini untuk mencegah runtuhnya dinding berongga pada bore pile. Proses sirkulasi air seperti mengirim air ke luar

dari pipa dibor, aliran air dengan mudah mengalir, sehingga dinding berongga yang lebih stabil, dan air yang mengalir di dalam pipa mengalir dengan cepat, yang membuat tanah dibor habis dengan mudah. Dalam

metode RCD, casing, diperlukan untuk mencegah runtuhnya dinding berlubang dan untuk mengamankan tingkat air di dalam lubang.

2. Proses Pengeboran (Drilling Work)

Setelah letak/posisi mesin RCD sudah benar – benar tegak lurus, maka proses pengeboran dapat dimulai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengeboran dilakukan dengan memutar mata bor kearah kanan, dan sesekali diputar ke arah kiri untuk memastikan bahwa lubang

tanah hasil pengeboran supaya larut dalam air agar lebih mudah

dihisap.

2. Proses pengeboran dilakukan bersamaan dengan proses penghisapan

lumpur hasil pengeboran, sehingga air yang ditampung pada kolam air harus dapat memenuhi sirkulasi air yang diperlukan untuk pengeboran.

3. Setiap kedalaman pengeboran + 3 meter, dilakukan peyambungan stang bor sampai kedalaman yang diinginkan tercapai.

4. Jika kedalaman yang diinginkan hampir tercapai + 1 meter lagi, maka proses penghisapan dihentikan (mesin pompa hisap tidak diaktifkan), sementara pengeboran terus dilakukan sampai

kedalaman yang diinginkan (dapat diperkirakan dari stang bor yang sudah masuk), selanjutnya stang bor dinaikkan sekitar 0,5 – 1 meter, lalu proses penghisapan dilakukan terus sampai air yang keluar dari

selang buang kelihatan lebih bersih + 15 menit.

5. Kedalaman pengeboran diukur dengan meteran pengukur, jika

kedalaman yang diinginkan belum tercapai maka proses pada langkah ke 4 dilakukan kembali, Jika kedalaman yang diinginkan sudah tercapai maka stang bor boleh diangkat dan dibuka.

3. Instalasi Tulangan dan Pipa Tremic (Steel Cage and Tremic Pipe

Tulangan yang digunakan sudah harus tersedia lebih dahulu sebelum

pengeboran dilakukan, sehingga proses pengeboran selesai, langsung dilakukan instalasi tulangan, hal ini dilakukan untuk menghindari

terjadinya kelongsoran dinding lubang yang sudah selesai dibor. Tulangan harus dirakit rapi dan ikatan tulangan spiral dengan tulangan utama harus benar – benar kuat sehingga pada waktu pengangkatan tulangan oleh crane

tidak terjadi kerusakan pada tulangan.

Proses instalasi tulangan dilakukan sebagai berikut :

a. Posisi crane harus benar – benar diperhatikan, sehingga tulangan yang akan dimasukkan benar –benar tegak lurus terhadap lubang bor, dan juga pada waktu pengecoran tidak menghalangi jalan masuk

truck mixer.

b. Pada tulangan diikatkan dua buah sling, satu buah pada ujung atas tulangan dan satu buah lagi pada bagian sisi memanjang tulangan.

Pada bagian dimana sling diikat, ikatan tulangan spiral dengan tulangan utama diperkuat (bila perlu dilas), sehingga pada waktu

tulangan diangkat, tulangan tidak rusak (ikatan spiral dengan tulangan utama tidak lepas). Pada setiap sambungan (bagian overlap) sebaiknya dilas, karena pada proses pengecoran, sewaktu pipa tremie

c. Tulangan diangkat dengan menggunakan dua hook crane, satu pada

sling bagian ujung atas dan satu lagi pada bagian sisi memanjang, pengangkatan dilakukan dengan menarik hook secara bergantian

sehingga tulangan tepat lurus, dan setelah tulangan terangkat dan sudah tegak lurus dengan lubang bor, kemudian dimasukkan secara perlahan ke dalam lubang, posisi tulangan terus dijaga supaya tidak

menyentuh dinding lubang bor dan posisinya harus benar – benar di tengah/di pusat bor.

d. Jika level yang diinginkan berada di bawah permukaan tanah, maka digunakan besi penggantung.

e. Setelah tulangan dimasukkan, kemudian pipa tremie dimasukkan.

Pipa tremie disambung – sambung untuk memudahkan proses instalasi dan juga untuk memudahkan pemotongan tremie pada waktu pengecoran. Ujung pipa tremie berjarak 25 – 50 cm dari dasar

lubang pondasi. Jika jaraknya kurang dari 25 cm maka pada saat pengecoran beton lambat keluar dari tremie, sedangkan jika jaraknya

lebih dari 50 cm, maka saat pertama kali beton keluar dari

tremieakan terjadi pengenceran karena bercampur dengan air

pondasi (penting untuk diperhatikan). Pada bagian ujung atas pipa

tremie disambung dengan corong pengecoran.

Proses pengecoran harus segera dilakukan setelah instalasi tulangan

dan pipa tremie selesai, guna menghindari kemungkinan terjadinya kelongsoran pada dinding lubang bor. Oleh karena itu pemesanan ready

mix concrete harus dapat diperkirakan waktunya dengan waktu

pengecoran.

Proses pengecoran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pipa tremie dinaikkan setinggi 25 -50 cm diatas dasar lubang bor, air dalam pipa tremie dibiarkan dulu stabil, kemudian dimasukkan bola karet

atau mangkok karet yang diameternya sama dengan diameter dalam pipa

tremie, yang berfungsi untuk menekan air campur lumpur ke dasar lubang

sewaktu beton dituang pertama sekali, sehingga beton tidak bercampur

dengan lumpur.

2. Pada awal pengecoran, penuangan dilakukan lebih cepat, hali ini dilakukan supaya bola karet dapat benar – benar menekan air campuran

lumpur di dalam pipa tremie, setelah itu penuangan distabilkan sehingga beton tidak tumpah dari corong.

3. Jika beton dalam corong penuh, pipa tremie dapat digerakkan naik turun dengan syarat pipa tremie yang tertanam dalam beton minimal 1 meter pada saat pipa tremie dinaikkan. Jika pipa tremie yang tertanam

memperhatikan syarat bahwa pipa tremie yang masih tertanam dalam

beton minimal 1 meter.

4. Pengecoran dilakukan dengan mengandalkan gaya gravitasi bumi

(gerak jatuh bebas), posisi pipa tremie harus berada pada pusat lubang bor, sehingga tidak merusak tulangan atau tidak menyebabkan tulangan terangkat pada saat pipa tremie digerakkan naik turun. Pengecoran

dihentikan 0,5 – 1 meter diatas batas beton bersih, sehingga kualitas beton pada batas bersih benar – benar terjamin (bebas dari lumpur).

Setelah pengecoran selesai dilakukan, pipa tremie diangkat dan dibuka, serta dibersihkan.Batas pengecoran diukur dengan meteran kedalaman.

5. Penutupan Kembali/Back Filling

Lubang pondasi yang telah selesai di cor ditutup kembali dengan tanah setelah beton mengeras dan stand pipe dicabut, kemudian tanah tersebut dipadatkan, sehingga dapat dilewati truck dan alat – lat berat lainnya.

6. Drainase dan pagar sementara selama pelaksanaan pekerjaan

Bored pile

Untuk menampung air dan lumpur buangan dari lubang bored pile, dibuat proteksi sementara menggunakan karung yang diisi pasir. Pagar

Pada Gambar 2.7 dapat dilihat proses Pelaksanaan Pondasi Bored pile

secara keseluruhan di lapangan.

2.4. Uji Pembebanan (loading Tes)

Loading test biasanya disebut juga dengan uji pembebanan statik. Cara yang paling dapat diandalkan untuk menguji daya dukung pondasi tiang adalah

dengan uji pembebanan statik. Pengaplikasian terhadap hasil benda uji pembebanan statik merupakan bagian yang cukup penting untuk mengetahui respon tiang pada selimut dan ujungnya serta besarnya daya dukung ultimit.

Pengujian pembebanan tiang umumnya dilaksanakan dengan maksud : 1. Menentukan grafik hubungan beban dan penurunan, terutama pada

pembebanan di sekitar beban yang diharapkan.

2. Sebagai percobaan guna meyakinkan bahwa keruntuhan pondasi tidak akan terjadi sebelum beban ditentukan tercapai. Nilainya

beberapa kali beban rencana. Nilai pengali tersebut dipakai sebagai faktor aman.

3. Menentukan kapasitas ultimit riil, mengecek hasil hitungan kapasitas tiang yang diperoleh dari rumus statis dan dinamis.

Uji pembebanan biasanya perlu dilakukan untuk kondisi-kondisi seperti

berikut ini :

1. Perhitungan analitis tidak memungkinkan untuk dilakukan karena

keterbatasan informasi mengenai detail dan geometri struktur. 2. Kinerja struktur yang sudah menurun karena adanya penurunan

kualitas bahan akibat serangan zat kimia, ataupun karena adanya

3. Tingkat keamanan struktur yang rendah akibat jeleknya kualitas

pelaksanaan ataupun akibat adanya kesalahan perencanaan yang sebelumnya tidak terdeteksi.

4. Struktur direncanakan dengan metode-metode khusus, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan tingkat keamanan struktur tersebut.

5. Perubahan fungsi struktur, sehingga menimbulkan pembebanan tambahan yang belum diperhitungkan pada perencanaan.

6. Diperlukan pembuktian mengenai kinerja suatu struktur yang baru saja dicor.

Pengujian beban statik melibatkan pemberian beban statik dan

pengukuran pergerakan tiang. Beban – beban umumnya diberikan secara bertahap dan penurunan tiang diamati. Umumnya defenisi keruntuhan yang dicatat untuk interpretasi lebih lanjut adalah bila di bawah suatu beban yang

konstan, tiang terus mengalami penurunan.

Sesudah tiang uji terpasang, perlu ditunggu terlebih dahulu selama tujuh

hingga tiga puluh hari sebelum pengujian pembebanan tiang. Hal ini penting untuk memungkinkan tanah yang telah terganggu kembali ke keadaan semula, dan

tekanan air pori yang terjadi akibat pemancangan tiang telah berdisipasi.

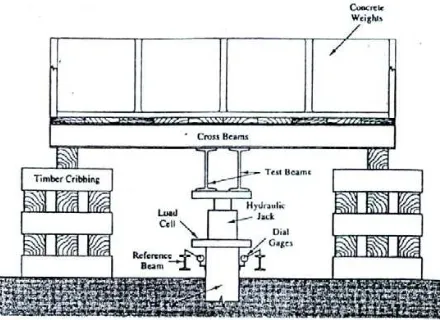

Beban kontra dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama dengan menggunakan sistem kentledge seperti ditunjukkan pada Gambar 2.8 . Cara

Gambar 2.9. Pembebanan diberikan pada tiang dengan menggunakan dongkrak

hidrolik.

Pergerakan tiang dapat diukur menggunakan satu set dial guges yang

terpasang pada kepala tiang. Toleransi pembacaan antara satu dial gauge lainnya adalah satu milimeter. Perlu diperhatikan bahwa pengukuran pergerakan relatif tiang sangatlah penting.

Gambar 2.8 Pengujian dengan Sistem Kentledge (Coduto,2001)

Terdapat 4 macam metode pembebanan, yaitu :

1. Slow Maintained Test Load Method) (SM Test)

Metode ini sebagaimana direkomendasikan oleh ASTM D1143-81 (1989), terdiri

dari bebarapa langkah sebagai berikut :

a. Beban tiang dalam delapan tahapan yang sama (yaitu 25 %, 50%,75%, 100%, 125%, 150%, 175%, dan 200%) hingga 200% beban rencana.

b. Setiap penambahan beban harus mempertahakan laju penurunan harus lebih kecil 0,01 in/jam (0,25 mm/jam).

c. Mempertahankan 200% beban selama 24 jam

d. Setelah waktu yang dibutuhkan didapat, lepaskan beban dengan pengurangan sebesar 25% dengan jarak waktu 1 jam diantara waktu pengurangan

e. Setelah beban diberikan dan dilepas keatas, bebani tiang kembali untuk pengujian beban dengan penambahan 50% dari beban desain, menyediakan waktu

20 menit untuk penambahan beban,

f. Kemudian tambahkan beban dengan penambahan 10% beban desain hingga Metode ini dianggap sebagai metode uji standar ASTM dan umumnya digunakan

2. Quick Maintained Load Test Method (QM Test)

Metode ini seperti tang direkomendasikan oleh departemen perhubungan Amerika serikat, pengelola jalan raya dan ASTM D1143-81 (opsional), terdiri dari

bebarapa langkah berikut :

a. Bebani tiang dalam penambahan 20 kali hingga 300% dari beban desain (masing-masing tambahan adalah 15% dari beban desain).

b. Pertahankan setiap beban selama 5 menit dengan bacaan diambil setiap 2,5 menit

c. Tambahkan peningkatan beban hingga jacking continue dibutuhkan untuk mempertahankan beban uji atau uji telah dicapai.

d. Setelah interval 5 menit, lepaskan atau hilangkan beban penuh dari tiang dalam

empat pengurangan dengan jarak diantara pengurangan 5 menit.

Metode ini lebih cepat dan ekonomis. Waktu uji dengan metode ini adalah 3-5 jam. Metode ini lebih mendekati suatu kondisi. Metode ini tidak dapat digunakn

untuk estimasi penurunan karena metode cepat.

3. Constant rate of Penetration Test Method (CRP Test)

Metode ini disarankan oleh komisi pile Swedia, Departemen perhubungan Amerika Serikat, dan ASTM D1143-81 (opsional). Juga terdiri dari beberapa

langkah utama :

b. Gaya yang dibutuhkan untuk mrncapai penetrasi akan dicatat.

c. Uji dilakukan dengan total penetrasi 2-3 in (50-75 mm). Keuntungan utama dari metode ini adalah lebih cepat (2-3) jam dan ekonomis.

4. Swedish Cyclic Test Method (SC Test)

Metode ini dianjurkan oleh komisi pile swedia terdiri beberapa langkah berikut :

a. Bebani tiang hingga sepertiga beban desain.

b. Lepaskan beban hingga seperenam beban desain. Ulangi pembebanan dan pelepasan beban dalam siklus 20 kali.

c. Peningkatan beban dengan sebesar 50% dengan langkah (a) dan pengulangan seperti langkah (b).

d. Lanjutkan hingga kegagalan tercapai.

Metode ini adalah membutuhkan waktu dan siklus perubahan perilaku tiang sehingga tiang berbeda dengan yang aslinya. Ini hanya direkomendasikan atas

2.4.1 Analisa Daya Dukung Dengan Metode Chin F.K. (1971)

Dasar dari teori ini, diantaranya sebagai berikut :

a. Kurva load-settlement digambar dalam kaitannya dengan S/Q, dimana :

S/Q = C1.S + C2 ... (2.5)

b. Kegagalan beban (Qf) atau beban terakhir (Qult) digambarkan sebagai : Qult = 1/C1 ... (2.6)

Dimana :

S : settlement Q : penambahan beban C1 : kemiringan garis lurus

Settlement

Kegagalan metode Chin dapat digunakan untuk kedua tes beban yaitu tes beban

dengan cepat dan tes beban yang dilakukan dengan lambat. Biasanya memberikan perilaku yang tidak realistik untuk kegagalan beban, jika tidak digunakan suatu

kenaikan waktu yang konstan pada uji tiang. Jika sepanjang kemajuan tes beban statis, keruntuhan pada tiang akan bertambah maka garis Chin akan menunjukan suatu titik temu, oleh karena itu dalam merencanakan tiap pembacaan metode

Chin perlu dipertimbangkan. Dimana Chin memperhatikan batasan beban yang diregresikan linier yang mendekati nilai 1 (satu) dalam mengambil suatu hasil tes

beban statis, dengan dasar nilai-nilai yang ditentukan dari dua cara yang telah disebutkan. Secara umum dua titik akan menentukan satu garis dan titik ketiga pada garis yang sama mengkonfirmasikan suatu garis (Fellenius, Bengt H. 2001).

2.4.2. Analisa Daya Dukung Dengan Metode Davisson (1972)

Didalam metode Davisson (1972), metode batas offset mungkin yang terbaik

yang dikenal secara luas (Salgado, Rodrigo. 1999). Metoda ini telah diusulkan oleh Davisson sebagai beban yang sesuai dengan pergerakan dimana melebihi tekanan elastis (yang diasumsikan sebagai kolom yang berdiri bebas) dengan

suatu nilai 0,15 inchi dan suatu faktor sepadan dengan ukuran diameter tiang yang dibagi oleh 120. Kegagalan beban didefinisikan sebagai beban yang mendorong

X = 0,15 + (D/120) ... (2.7)

Sf = ∆ + 0,15 + (D/120) ... (2.8)

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.11 , bahwa garis tekanan elastis pada

tiang dapat diperoleh dari persamaan deformasi elastis dari suatu tiang, yang mana diperoleh dari persamaan elastis :

∆= QxL/ AxE ... (2.9)

Dimana :

Sf : penurunan pada kondisi kegagalan D : diameter tiang

Q : beban yang diterapkan L : panjang tiang

E : modulus elastisitas dari tiang A : luas dari tiang

2.4.3. Analisa Daya Dukung Dengan Metode Mazurkiewicz (1972)

Metode ini diasumsikan bahwa dengan kapasitas tahanan terbesar (ultimate) akan didapatkan dari beban yang berpotongan, diantaranya beban yang searah sumbu

tiang untuk dihubungkan beban dengan titik-titik dari posisi garis terhadap sudut

45° pada beban sumbu yang berbatasan dengan beban (Prakash, S ; dan Sharma,

H. 1990). Hal ini dapat diperlihatkan seperti Gambar 2.12

2.4.4. Analisa Daya Dukung Dengan Metode Butler dan Hoy (1977)

Butler dan Hoy (1977) mempertimbangkan kegagalan beban saat beban terjadi perpotongan dua buah garis tangen, terhadap grafik hubungan antara load-

settlement pada titik-titik yang berbeda (Salgado, Rodrigo. 1999). Garis tangen pertama merupakan garis lurus awal yang diasumsikan sebagai suatu garis tekanan elastis. Untuk garis tangen kedua diperoleh dan dibatasi pada suatu

kemiringan sebesar 0,05 in/ton pada kurva load-settlement. Pada umumnya, kurva load-settlement saat garis digambarkan lurus merupakan bagian

pencerminan yang benar terhadap garis elastis. Pengamatan ini didasarkan pada Fellenius (1980), penggunaan suatu garis pencerminan yang diusulkan kembali sebagai suatu garis tekanan elastis sehingga suatu garis bantu lurus awal didalam

Gambar untuk menentukan kegagalan beban.

2.4.5 Analisa Daya Dukung Dengan Metode Fuller dan Hoy (1970)

Prosedur untuk menentukan beban ultimate dengan menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:

1. Plot kurva beban-penurunan

2. Tentukan beban ultimate (Qv)ult pada kurva yang mana tangen pada kurva

tersebut memiliki kemiringan 0.05 in/ton

Gambar 2.14 Grafik Hubungan Beban dengan Penurunan Metode Butler dan Hoy

2.4.6 Analisa Daya Dukung Dengan Metode De Beer (1967)

Prosedur untuk menentukan beban ultimate menggunakan metoda ini adalah sebagai berikut:

1. Plot hubungan beban-penurunan dalam skala logaritma 2. Harga pada item a akan membentuk 2 garis lurus

3. Beban runtuh didefinisikan sebagai beban yang terletak pada perpotongan

dua garis lurus tersebut.

Metoda ini biasanya digunakan untuk interpretasi data hasil uji menggunakan

slow test (SM).

2.4.7 Analisa Daya Dukung Dengan Metode Vander Veen (1953)

Prosedur untuk menetukan beban ultimate menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:

1. Pilih dari beban ultimate , misalkan (Qv)ult

2. Plot ln(1-Qva/(Qv)ult) untuk nilai Qva yang berbeda terhadap penurunan

untuk berbagai variasi beban, Qva

3. Jika hasil plot telah membentuk garis lurus maka harga beban ultimate (Qv)ult maka nilai (Qv)ult tersebut adalah beban ultimate pondasi tersebut.

Gambar 2.16 Grafik Hubungan Pembebanan dan Penurunan Metode Vander

2.5. Hitungan Tahanan Beban Lateral Ultimit

Pondasi tiang sering dirancang dengan memperhitungkan beban lateral atau horizontal, seperti beban angin. Gaya lateral yang harus didukung pondasi

tiang tergantung pada rangka bangunan yang mengirim gaya lateral tersebut ke kolom bagian bawah. Apabila tiang dipasang secara vertikal dan dirancang untuk mendukung gaya horizontal yang cukup besar, maka bagian atas dari tanah

pendukung harus mampu menahan gaya tersebut sehingga tiang-tiang tidak mengalami gerakan lateral yang berlebihan.

Derajat reaksi tanah tergantung pada :

a. Kekuatan tiang b. Kekakuan tanah

c. Kekakuan ujung tiang

Hal pertama yang harus kita lakukan dalam menghitung kapasitas lateral tiang adalah menentukan apakah tiang tersebut berperilaku sebagai tiang panjang

atau tiang pendek. Hal tersebut dilakukan dengan menentukan faktor kekakuan tiang R dan T.

Untuk tanah berupa lempung kaku terkonsolidasi berlebihan (stiff over

consolidated clay), modulus tanah umumnya dianggap konstan di seluruh

kedalamannya. Faktor kekakuan R dinyatakan dengan persamaan :

(sumber : Broms, 1964)

2.5.1. Kapasitas Ultimit Tiang Tekan Hidrolis dengan Metode Brooms

a. Tiang Dalam Tanah Kohesif

Broms mengusulkan cara pendekatan sederhana untuk mengestimasi

distribusi tekanan tanah yang menahan tiang dalam lempung, yaitu tahanan tanah dianggap sama dengan nol di permukaan tanah sampai kedalaman 1,5d dan

konstan sebesar 9cu untuk kedalaman yang lebih besar dari 1,5d tersebut.

- Tiang Ujung Bebas

Untuk tiang panjang, tahanan tiang terhadap gaya lateral akan ditentukan

oleh momen maksimum yang dapat ditahan tiang itu sendiri (My). Untuk tiang

pendek, tahanan tiang terhadap gaya lateral lebih ditentukan oleh tahanan tanah di

sekitar tiang. Pada gambar 2.17 dapat dijelaskan bahwa f mendefinisikan letak momen maksimum, dimana pada titik ini gaya lintang pada tiang sama dengan

nol. �= 9���

�� (2.11)

dan

Gambar 2.17 Mekanisme Keruntuhan pada Tiang Ujung Bebas pada Tanah Kohesif Menurut Broms (a) Tiang Pendek (b) Tiang Panjang (Broms,1964)

- Tiang Ujung Jepit

Pada tiang ujung jepit, Brooms menganggap bahwa momen yang terjadi pada tubuh tiang yang tertanam di dalam tanah sama dengan momen yang terjadi

di ujung atas tiang yang terjepit oleh pile cap.

Gambar 2.18 Tiang Ujung Jepit pada Tanah Kohesif

Untuk tiang panjang, tahanan ultimit tiang terhadap beban lateral dapat

dihitung dengan persamaan :

�� = 1,5�+02��,5� (2.13)

Sedangkan untuk tiang pendek, Hu dapat dicari dengan persamaan :

�� = 9��� ( � −1,5�) (2.14)

����� = �� (0,5�+ 0,75�) (2.15)

(a)

(b)

Gambar 2.19 Grafik Tahanan Lateral Ultimit Tiang Pada Tanah Kohesif

b. Tiang Dalam Tanah Granuler

Untuk tiang dalam tanah granuler (c = 0), Brooms (1964) berasumsi sebagai berikut :

1.) Tekanan tanah aktif yang bekerja di belakang tiang diabaikan 2.) Distribusikan tekanan tanah pasif di sepanjang tiang bagian depan

sama dengan tiga kali tekanan tanah pasif Rankine

3.) Bentuk penampang tiang tidak berpengaruh terhadap tekanan tanah ultimit atau tahanan tanah lateral

4.) Tahanan lateral sepenuhnya termobilisasi pada gerakan tiang yang diperhitungkan.

Distribusi tekanan tanah dinyatakan oleh persamaan :

�� = 3���� (2.16)

dimana :

�� = tahanan tanah ultimit

�� = tekanan overburden efektif

�� = ���2(450+ �2)

- Tiang Ujung Bebas

Untuk tiang pendek, tiang dianggap berotasi di dekat ujung bawah tiang. Tekanan yang terjadi di tempat ini dianggap dapat digantikan oleh gaya

terpusat yang bekerja pada ujung bawah tiang.

��0

.5���3��

�+� (2.17)

Momen maksimum terjadi pada jarak f di bawah permukaan tanah, dimana :

�� = 1,5 �����2 (2.18)

dan

� = 0,82 �����

�� (2.19)

sehingga momen maksimum dapat dinyatakan oleh persamaan

�����= ��(�+ 1,5�) (2.20)

(b) Tiang Panjang (Broms,1964)

- Tiang Ujung Jepit

Untuk tiang ujung jepit yang kaku (tiang pendek), keruntuhan tiang akan

berupa translasi, beban lateral ultimit dinyatakan oleh :

�� = 1,5 ���2�� (2.21)

Defleksi Reaksi Tanah Diagram momen

Gambar 2.21 Tiang Ujung Jepit dalam Tanah Granuler Menurut Broms (a) Tiang pendek (b) Tiang Panjang (Broms, 1964)

Sedangkan untuk tiang ujung jepit yang tidak kaku (tiang panjang), dimana momen maksimum mencapai My di dua lokasi (Mu+ = Mu-) maka Hu

dapat diperoleh dari persamaan :

�� = 2��

�+0,54�����

��

Gambar 2.22 Grafik Tahanan Lateral Ultimit Tiang pada Tanah Granuler

(Broms, 1964)

2.6 Vibrating Wire Strain Gauge (VWSG)

VWSG adalah sensor yang berguna untuk mencatat perubahan panjang yang sangat kecil yang disegel dan terbungkus dengan aman.Hasil sensor dari

perubahan panjang yang sangat kecil tersebut dapat dikonversikan menjadi regangan.

mengetahui pengaruh dari beban maksimum terdapat pada tiang di lapisan

tanah yang mana.

Gambar 2.23 Gambar Alat Vibrating Wire Strain gauge (VWSG)

Kegunaan utama dari alat pembaca regangan adalah menghitung beban dan pembengkokan pada baja, beton dan gabungan dari bagian struktur. Seperti

aplikasi tersebut dan tidak dibatasi pada:

- Dinding penahan tanah

- slab lantai - balok dan kolom

- bendungan

- perancah/ bekisting

- bangunan sementara dan pekerjaan sementara

- pembangunan jembatan

karakteristik dari VWSG adalah :

- dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang - cocok untuk tanah yang bervariasi (tidak datar)

- akurasi tinggi

- mampu untuk kabel yang panjang

Alat pengukur regangan dibuat berdasarkan vibrating wire teknologi berstandart industry. Ketika aliran listrik terjadi sensor menghasilkan aliran sinyal yang

berfrekuensi yang dapat dikonversi menjadi regangan. Aliran sanggup merespon sinyal dalam jarak yang jauh dan tidak menggangu lingkungan. Sinyal frekuensi

Tabel 2.3 Spesifikasi Vibrating Wire Strain Gauge (VWSG)

RST VWSG di desain untuk di las atau ditambahkan pada berbagai struktur untuk

memantau perubahan regangan. RST VWSG ini terbagi dalam 3 bentuk:

- VWSG A (ditambahkan pada struktur baja)

- VWSG S (ditambahkan pada struktur baja)

- VWSG-E dan VWSG-EL (ditambahkan pada beton)

Setiap alat ukuran regangan memiliki dua ujung pelat dengan kabel baja bertegangan berada diantaranya.Permukaan baja atau beton yang mengukur

regangan dengan alat pengukur regangan, kedua ujung pelat akan bergerak secara bersamaan. Tegangan pada kabel diantara kedua pelat akan berubah secara beraturan, yang merubah resonansi yang ada pada wayar. Pembacaa sebuah

getaran kabel digunakan untuk menghasilkan aliran tegangan pada magnet/gulungan kawat yang berpusat pada alat pengukur regangan. Pertemuan

magnet /gulungan kawat mengetarkan kabel dan menghasilkan nilai getaran dari frekuensi resonansi.

Keuntungan VWSG adalah memiliki frekuensi keluaran yang tahan

terhadap kebocoran arus dan dapat mentoleransi instalasi kabel pada kondisi basah sesuai dalam kasus geoteknik dan memiliki kapasitas mengirim sinyal