BAB 4

INTRODUKSI TEKNOLOGI PERTANIAN SAWAH

Dl DESA TULEM

4.1. INTRODUKSI SAWAH Dl DESA TULEM

Sebagian besar lembah Balim terdiri atas rawa-rawa, merupakan potensi untuk pengembangan sawah. Selain itu sumber air yang melimpah bagi pengembangan sistem pengairan (irigasi) yang menunjang pengembangan sawah. Dataran tinggi Lembah Balim terdiri dari tanah endapan sungai Balim dan sungai Wamena. Kebanyakan jenis tanah adalah lempung dan debu (Ismangoen dalam Purwanto dkk 1990: 18-2). Secara umum jenis tanah di Lembah Balim cukup subur dan berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian secara luas yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan.

Gbr. 4.1. Lahan Rawa Potensi Pengembangan Sawah di Desa Tulem

Teknologi pertanian sawah merupakan teknologi yang baru saja dikenal masyarakat Dani di Lembah Balim. Dimulai tahun 1976 ketika seorang Toraja membawa bibit padi toraja (padi rawa) dan menanamnya di Lembah Balim dan hasilnya cukup bagus. Selanjutnya banyak pendatang yang kemudian menyewa atau membeli tanah untuk mengolah sawah. Peluang membuka sawah didukung oleh kebutuhan beras kota Wamena yang sarnpai saat ini masih didatangkan dari luar daerah (dengan subsidi dari pemerintah). Peluang tersebut mendorong beberapa orang penduduk asli mencoba membudidayakan padi dan ternyata mereka dapat melakukannya. Karena harga beras dipasaran sangat baik maka makin banyak yang tertarik dan

mulai mencetak sawah sehingga hamparan sawah makin meluas. lntroduksi teknologi sawah ke Lembah Balim secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tahun 1976 seorang pendatang Toraja membuka sawah dengan mengontrak lahan penduduk di Lembah Pugima.

Tahun 1984 melalui BAPPEDA pemerintah mengenalkan sawah di desa Moai dengan sistem kontrak. Hingga kini Moai masih menjadi desa penghasil beras, tetapi pemilik lahan sawah lebih banyak pendatang (Makasar, Toraja, Jawa), petani Moai sebagai buruh tani.

Tahun 1984 dibantu BAPPEDA dan Dinas Pertanian masyarakat desa Tulem membuka sawah dengan sistem kontrak, tetapi hanya berlangsung satu kali panen.

Tahun 1985 melalui BAPPEDA pemerintah membuka sawah di kampung Pugima seluas lima hektar dengan sistem kontrak, hingga kini masih diolah.

Tahun 1987 seorang penduduk kampung Pugima mencoba meniru dan membuka sawah hingga kini. Tokoh ini, Make Itlai, menjadi pionir pengembangan sawah bagi orang Dani. Tahun 1989 masyarakat desa Tulem mencoba kembali membuka sawah, tetapi terhenti karena konflik dengan kelompok tua.

Tahun 1990 masyarakat desa Aikima mulai membuka sawah dengan bantuan pemerintah melalui LIPI dan Dinas Pertanian.

Tahun 1990 masyarakat desa Pikhe mengikuti teladan petani Aikima untuk membuka sawah dibantu Dinas Pertanian dan LIPI.

Tahun 1990 kembali masyarakat desa Tulem mencoba membuka sawah dengan bantuan LIPI, Dinas Pertanian, dan gereja berlangsung hingga kini.

Tahun 1991 petani desa Usilimo membuka lahan pesawahan dengan bantuan LIPI dan Dinas Pertanian.

Tahun 1994 petani desa Siepkosi membuka sawah dengan bantuan LIPI, Dinas Pertanian dan Gereja Kingmi.

Dalam introduksi teknologi sawah, LIPI bersama dengan Pemerintah Daerah memanfaatkan kelompok-kelompok tani sebagai sasaran. Dalam kegiatan pengembangan masyarakat pedesaan di Wamena, kelompok yang menjadi sasaran kegiatan adalah mengacu pada kelompok yang sudah ada di masyarakat. Berkaitan dengan kegiatan pertanian, kelompok sasaran adalah kelompok yang sudah terbentuk dan telah mendapat binaan sebelumnya dari Dinas Pertanian Daerah. Dalarn ha1 ini kelompok kerja ekonomi berdasarkan pada kegiatan dan

pengolahan lahan pertanian. Tetapi terdapat pula kelompok-kelompok yang baru dibentuk sebagai reaksi atas kegiatan pengembangan yang ditawarkan. Kelompok baru ini dibentuk oleh masyarakat sendiri berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, yaitu yang mengacu pada hubungan kerabat dan wilayah tempat tinggal.

Introduksi melalui kelompok tani bertujuan agar pengembangan dan penyebaran sawah lebih efektif. Pada kenyataannya tidak semua kelompok tani dapat mengembangkan atau menyebarkan teknologi yang diintroduksi kepada kelompok lain, bahkan beberapa kelompok kemudian meninggalkannya. Dengan memanfaatkan kelompok tani juga bertujuan agar kelompok tani yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan introduksi teknologi kelak menjadi kelompok inti untuk menyebarkan dan rnengembangkan teknologi yang diintroduksi kepada kelompok lain atau desa lain. Untuk itu beberapa pendekatan dilakukan agar teknologi yang dintroduksikan dapat berkembang dan menyebar melalui kelompok tani. Pendekatan yang diterapkan dalam pelaksanaannya berkembang dalam setiap periode32 sesuai dengan kondisi lokasi kegiatan.

Pendekatan yang diterapkan terdiri atas empat tahapan, yaitu dengan menerapkan kriteria-kriteria tertentu bagi kelompok tani yang akan terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat pedesaan melalui introduksi teknologi sawah. Hal ini dilakukan karena kelompok sasaran amat penting peranannya dalam penyebaran teknologi selanjutnya. Karenanya menerapkan kriteria tertentu pada kelompok tani menjadi penting, kelompok tani yang terlibat kemudian sudah melalui suatu seleksi. Dalam ha1 ini terdapat empat tahapan pendekatan dengan kriteria yang berkembang secara bertahap berdasarkan pengalaman tahapan sebelumnya (Dyah, Darmajana & Sukirno 1994: 149-150).

Tahap I menerapkan kriteria yang sederhana yaitu hanya berdasarkan pada motivasi dari kelompok tani yang akan terlibat. Hal ini dilakukan pada awal-awal kegiatan dengan tujuan menarik perhatian kelompok tani sebanyak-banyaknya kedalam kegiatan pengembangan masyarakat. Sehingga pada awal kegiatan banyak kelompok tani yang terlibat dalam kegiatan pengembangan, tetapi selanjutnya banyak yang tidak dapat melanjutkan atau memepertahankan kegiatan tersebut.

Tahap I1 menambahkan satu kriteria bagi kelompok tani yang hendak terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat, yaitu selain motivasi juga harus memiliki ketua kelompok yang mempunyai kemampuan memimpin dun memiliki pengaruh untuk dapat mengajak kelompok-kelompok lain ikut terlibat. Dengan demikian diharapkan pengembangan dan penyebaran teknologi yang diintroduksi dapat berlangsung melalui ketua kelompok tersebut. Tetapi dari kasus Tulem menunjukkan bahwa pendekatan ini pun belum cukup untuk mendorong

Tahap 111, selain menerapkan kriteria tahap I1 pengalaman menunjukkan bahwa faktor jumlah anggola juga turut berperan dalam pengembangan teknologi sawah. Anggota kelompok dalam ha1 ini merupakan tenaga kerja, dengan Iahan yang luas dan anggota kelompok yang kecil, tidak memberikan semangat kepada kelompok untuk lebih berkembang. Oleh karenanya pada tahap 111 ini jumlah anggota kelompok yang cukup atau sesuai dengan luas lahan garapan dan kegiatan pertanian menjadi kriteria yang hams dipenuhi oleh suatu kelompok.

Tahap IV, tahap ini melengkapi ketiga tahap sebelurnnya karena pada kenyataannya belum sesuai dengan tujuan dari introduksi teknologi, yaitu berkembangnya dan menyebarnya teknologi sawah di masyarakat melalui kelompok-kelompok tani tersebut. Maka pada tahap keempat ini dimasukkan kriteria lain yaitu kesiapan dari suatu kelompok tani dalam menerima dan menerapkan teknologi yang diintroduksi. Kesiapan dalam ha1 ini tidak hanya dalam menerima teknologi sawah, juga siap untuk menerapkannya dan kemudian mengembangkannya. Ini ditunjukkan oleh semangat belajar melalui penyuluhan maupun perbandingan dengan kelompok tani lain.

Dalam introduksi teknologi dilakukan penawaran dan persuasi terhadap kelompok tani, sedang keputusan untuk menerima teknologi yang ditawarkan dilakukan oleh kelornpok tani yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, strategi yang diterapkan merupakan gabungan dari beberapa strategi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian diharapkan kegiatan yang diintroduksi akan berkelanjutan (Zaltrnan & Duncan 1977: 59-181):

1 . Strategi reedukutifj yaitu menekankan pada pembinaan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah yang dihadapi dan kemungkinan penyelesaiannya. Juga meningkatkan kesadaran akan perlunya suatu perubahan melalui pembangunan. Pendidikan, penyuluhan dan alih informasi/teknologi dilakukan secara bertahap. Untuk itu membutuhkan waktu yang lama, tetapi memberikan jaminan pada kesinambungan kegiatan. Pembinaan dilakukan secara formal yaitu di kelas atau ruangan, dan informal dilakukan di lokasi sambil langsung mempraktekkan.

2 . Strategi persuasif mendukung strategi persuasif dengan tujuan mempercepat penerimaan masyarakat dan mengurangi penolakan. Pesan-pesan pembangunan disajikan dalarn berbagai alasan dengan menunjukkan pentingnya kegiatan pengembangan, kemudian dilakukan dengan bujukan dalam bentuk alternatif. Reedukatif menigkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah yang dihadapi, dengan persuasi ditunjukkan bagaimana pemecahannya. 3 . Strategi fasilitatif mendukung dua strategi sebelumnya. Tujuannya untuk memudahkan

kelancaran kegiatan dengan menyedikan bantuan dan fasilitas atau sarana yang diperlukan. Strategi fasilitatif diujudkan dengan berbagai bantuan yang diberikan: bibit dan peralatan yang dibutuhkan disamping bimbingan teknis. Bantuan yang diberikan seperti juga dalam pendekatan yang bertahap, berbeda pada setiap periode. Makin lama bantuan yang diberikan

makin dikurangi kecuali bimbingan teknis. Dari hasil evaluasi kegiatan introduksi teknologi sawah di Wamena, tahapan pendekatan seperti yang telah diuraikan didasarkan pada pengalaman di lokasi kegiatan. Tahapan

IV

hingga tahun 1995 menunjukkan sebagai pendekatan yang sesuai bagi pengembangan dan kesinambungan introduksi teknologi di suatu masyarakat. Dalam ha1 ini ditunjukkan oleh partisipasi kelompok tani yang makin meningkat, sehingga sawah dapat diterima dan berkembang.Kegiatan introduksi teknologi merupakan upaya pengembangan masyarakat yang bertujuan membantu masyarakat melalui dirinya sendiri. Upaya dilakukan melalui pengembangan sumberdaya lokal dengan melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Dimulai dengan kegiatan yang mudah ditangani dan kelihatan nyata, membangun kesinambungan dengan metetakkan dasar kerja yang berkelanjutan (Abbas, Carolina, Dyah & Brojonegoro 1995: 6).

Pelaksanaannya melalui introduksi teknologi didasarkan pada konsep bahwa "pengembangan masyarakat merupakan suatu proses pendidikan di masyarakat guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali permasalahan dun kebutuhan diri, sehingga mampu menolong dirinya sendiri. Pengembangan masyarakat dilakukan dengan memberikan alternatif, melalui intervensi teknologi yang tepat guna (Tn;) sebagai pemicu perkembangan. Dalam pelahanaannya selalui mengupayakan peran serta masyarakat sebesar-besarnya" (Abbas, Carolina, Dyah & Brojonegoro 1995: 6-7).

Kegiatan introduksi teknologi di Tulem, Wamena secara umum, sesungguhnya tidak terbatas pada pertanian sawah, tetapi juga pada tanaman pangan lain seperti sayuran dan palawija. Introduksi dilakukan dengan pendekatan yang sama, dari 50 kelompok tani yang terlibat dalam kegiatan ini tidak semuanya berkembang seperti yang diharapkan. Dari hasil evaluasi terhadap pendekatan dan kondisi kelompok tani dapat digambarkan bahwa pendekatan tahapan

IV

merupakan pendekatan yang sesuai, baik dalam introduksi teknologi sawah maupun teknologi non-sawah. Untuk mengetahui sejauh mana pendekatan tersebut dapat mendorong partisipasi masyarakat, dilakukan penilaian. Dalam ha1 ini kondisi kelompok tani diberi nilai berjenjang tiga yaitu (Dyah, Darmajana & Sukirno 1994: 150):1. Kelompok yang gagal merupakan kelompok tani yang menolak teknologi yang diintroduksi dalam arti pada awalnya menerima tetapi kemudian meninggalkannya setelah menghadapi masalah.

2. Kelompok yang bertahan merupakan kelompok tani yang menerima teknologi yang diintroduksi tetapi tidak mengembangkannya. Jumlah anggota kelompok maupun luas lahan garapan serta kegiatan tetap dalam arti tidak terdapat usaha untuk meningkatkan atau mengembangkannya.

3. Kelompok yang berkembang merupakan kelompok yang menerima teknologi yang diintroduksi dan kemudian mengembangkan dan menyebarkannya kepada kelompok lain. Kelompok yang bersangkutan menjadi tempat untuk bertanya bagi kelompok tani lain tentang teknologi yang di introduksi tersebut. Juga kelompok ini melakukan beberapa perubahan untuk menyesuaikan teknologi yang baru dengan kondisi lokal. Seperti pematang lebar (2-3 meter) yang dimanfaatkan untuk menanam ubi jalar atau talas dan sayuran

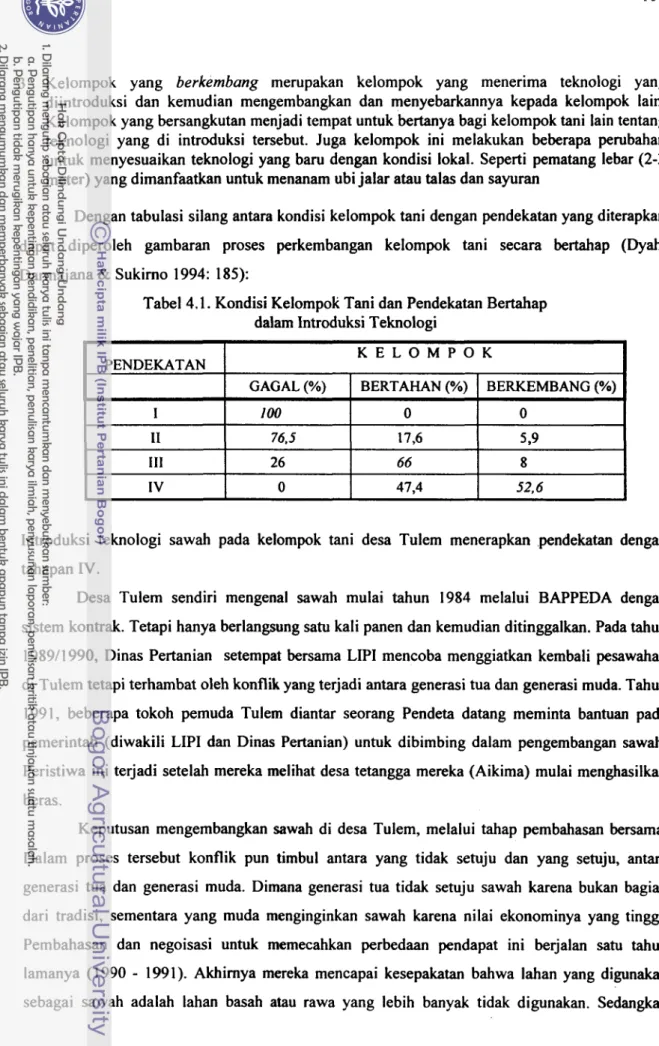

Dengan tabulasi silang antara kondisi kelompok tani dengan pendekatan yang diterapkan dapat diperoleh gambaran proses perkembangan kelompok tani secara bertahap (Dyah, Darmajana & Sukirno 1994: 185):

Tabel 4.1. Kondisi Kelompok Tani dan Pendekatan Bertahap daiam Introduksi Teknologi

Introduksi teknologi sawah pada kelompok tani desa Tulem menerapkan pendekatan dengan tahapan IV.

Desa Tulem sendiri mengenal sawah mulai tahun 1984 melalui BAPPEDA dengan sistem kontrak. Tetapi hanya berlangsung satu kali panen dan kemudian ditinggalkan. Pada tahun 198911990, Dinas Pertanian setempat bersama LIPI mencoba menggiatkan kembali pesawahan di Tulem tetapi terhambat oleh konflik yang terjadi antara generasi tua dan generasi muda. Tahun 199 1, beberapa tokoh pemuda Tulem diantar seorang Pendeta datang meminta bantuan pada pemerintah (diwakili LIPI dan Dinas Pertanian) untuk dibimbing dalam pengembangan sawah. Peristiwa ini terjadi setelah mereka melihat desa tetangga mereka (Aikima) mulai menghasilkan beras.

Keputusan mengembangkan sawah di desa Tulem, melalui tahap pembahasan bersama. Dalam proses tersebut konflik pun timbul antara yang tidak setuju dan yang setuju, antara generasi tua dan generasi muda. Dimana generasi tua tidak setuju sawah karena bukan bagian dari tradisi, sementara yang muda menginginkan sawah karena nilai ekonominya yang tinggi. Pembahasan dan negoisasi untuk memecahkan perbedaan pendapat ini berjalan satu tahun lamanya (1990

-

1991). Akhirnya mereka mencapai kesepakatan bahwa lahan yang digunakan sebagai sawah adalah lahan basah atau rawa yang lebih banyak tidak digunakan. SedangkanPENDEKATAN I 11 111 IV K E L O M P O K GAGAL (%) 100 76.5 26 0 BERTAHAN (%) 0 17,6 66 47,4 BERKEMBANG (%) 0 5,9 8 52.6

tradisi, dan sistem pematang lebar merupakan salah satu jalan keluarnya. Seperti juga pada kebun, untuk menghindari pengrusakan oleh babi, dibanun pagar sekeliling areal sawah.

Gbr. 4.2. Persiapan Lahan Sawah

Pengolahan tanah dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pertama, pengolahan dan pembalikkan tanah. Tanah kedua, perataan dan penghancuran atau penghalusan. Didalam pengolahan tanah pesawahan oleh masyarakat suku Dani dapat dikatakan sangat spesifik yaitu dikerjakan dalam keadaan kering tanpa menggunakan air. Alasan adalah apabila lahan diairi merasa kedinginan dan kurang terbiasa. Baru pada pengolahan tahap kedua air diperlukan. Peralatan yang digunakan didalam pengolahan tanah adalah sege/digging stick (tongkat kayu yang ujungnya mncing) dan sekop.

Didalam pengolahan tanah, apabila merasa berat dan lama, anggota kelompok tani mengundang keluarga atau kerabatnya untuk kerja gotong royong. Didalam kerja gotong royong ini, petani pengundang menyediakan makan yaitu ubi jalar yang dibakar didalam bara batu, oleh karena itu disebut undang kerja bakar batu. Sehubungan dengan kurangnya tenaga kerja, telah pula diintroduksi teknologi pendukung seperti ternak sapi atau kerbau sebagai tenaga pengolah tanah. Sebetulnya secara tradisional orang Dani telah menggunakan ternak babi untuk membantu mengolah tanah (kebun ubi jalar). Tetapi untuk lahan sawah menurut para petani tenaga babi belum mencukupi apalagi lahan lebih banyak dalam keadaan tergenang air. Untuk itu diperkenalkan juga alat-alat pertanian lain seperti cangkul, garu, bajak, dan lain sebagainya untuk mempercepat pekerjaan pembuatan sawah.

Pekerjaan selanjutnya adalah pembuatan saluran irigasi, seperti pada pembuatan kebun pada lahan rawa, perbedaannya: pada kebun parit-parit dibuat sebagai saluran air keluar; pada

sawah selain untuk saluran keluar juga meruapakan penyediaan kebutuhan air. Pekerjaan ini penting sekali mengingat lahan yang akan dibuka menjadi pesawahan adalah tanah berawa-rawa. Persemaian dipersiapkan bersamaan dengan saat dimulainya pengolahan tanah tahap pertama atau dipersiapkan 25-30 hari sebelum tanam. Luas lahan persemaian yang diperlukan 3-5 % dari luas sawah yang akan dibuka. Kebutuhan benih untuk tiap hektar antara 20-25 kilogram. Pemeliharaan tanaman padi yang dilakukan di Wamena meliputi: penyulaman, penyiangan, pengairan, dan pemupukan serta pemberantasan hama penyakit. Untuk pemupukkan diupayakan dengan pupuk kompos, demikian pula untuk mengatasi hama penyakit diupayakan dengan bahan yang tersedia di alam sekitarnya. Letak geografis Wamena yang agak terisolasi telah menguntungkan, karena tidak banyak hama penyakit, sehingga harna penyakit belum menjadi masalah.

4.2.2. Penanganan Pascapanen

Untuk perontokkan padi masyarakat melakukannya dengan cara diinjak-injak. Untuk mempercepat perontokkan telah diperkenalkan prontok padi sistem pedal dan sistem perontok mekanis dengan mesin. Pengeringan hasil panen padi menggunakan plastik atau terpal jemur. Juga telah diperkenalkan lantai jemur yang tebuat dari semen bagi kelompok yang memiliki areal sawah yang luas. Sebelum diperkenalkan alat-alat jemur tersebut petani menjemur hasil panen di pematang-pematang dan disembarang tempat, sehingga banyak hasil panen yang hilang dan rusak. Untuk menggiling padi, saat ini di Wamena terdapat 6 RMU (Rice Milling Unit) yaitu di KUD Hom-Hom, Moai, Pugima, Tulem, Aikima, dan Siepkosi.

Pada mulanya hasil padi disimpan di dalam honai atau gubuk yang alasnya di beri kayu,

sehingga produksi padi tersebut banyak mengalami kerusakan. Sebelurnnya mereka tidak mengenal sistem penyimpanan atau gudang. Untuk mengatasi masalah ini telah diperkenalkan sistem dan sarana penyimpanan (gudang).

4.2.3. Kendala dan Penolakan dalam Pengembangan Sawah

Tidak jelasnya pemilikan tanah adalah merupakan penghambat utama didalam pengembangan pesawahan. Hak ulayat tanah selalu menimbulkan perselisihan diantara masyarakat setempat karena tidak ada hukum tertulis untuk mengatur tanah tersebut. Usaha- usaha untuk meningkatkan daya guna tanah dapat menimbulkan persengketaan hak tanah.

Sebagai contoh pada awal introduksi sawah di Tulem pada tahun 1990 banyak kaum tua yang menolak. Karena tanah merupakan milik komunal maka keputusan untuk menerima sawah hams atas persetujuan semua warga yang berhak. Karena masalah ini, pengembangan sawah di Tulem tertunda selarna satu tahun. Baru pada tahun 1991 sawah mulai diusahakan kembali setelah permasalahannya dapat diatasi dengan kompromi.

Tabel 4.2. Masalah Dalam Pengembangan Sawah

Masalah kepemilikan tanah memang selalu muncul, seperti halnya kesepakatan yang telah diambil dalam pembagian peruntukkan lahan di Tulem, tetap saja masalah pemilikan muncul. Tetapi permasalahan seperti ini selalu dapat diatasi karena pemecahannya dilakukan secara kekeluargaan. Dalam ha1 semacam ini, atau yang berkaitan dengan adat, petani selalu menyatakan itu urusan kedalam (intern), sedang masalah teknis pekerjaan, peran orang luar atau instansi luar diperlukan.

Kepala suku yang menentang sawah, memberi alasan bahwa padi bukanlah adat, yang berasal dari leluhur. Mereka khawatir akan hubungan yang dapat terganggu bila padi dikembangkan. Padahal tanaman sayur dan palawija termasuk tanaman asing bukan adat tetapi lebih dapat diterima. Ini menyangkut pembagian kerja serta tehnik yang tidak banyak berbeda dengan pertanian ubi jalar, serta pengaruhnya terhadap status sosial seseorang tidak banyak berubah.

Pada perkembangannya, budidaya tanaman sayuran dan palawija tidak banyak berbeda dengan ubi jalar, seringkali tanaman pangan tersebut ditanam di sela-sela ubi jalar. Selain itu sayuran dan palawija telah diperlakukan sebagai bagian dari adat. Hal ini ditunjukkan dengan diikut sertakannya tanaman pangan tersebut dalam upaca adat kesuburan. Dengan demikian seperti juga kebun ubi jalar, sayuran dan palawija menjadi tanggung jawab para wanita.

Meskipun laki-laki sudah lebih banyak terlibat misalnya dalam panen, tetapi secara umum merupakan tanggung jawab wanita dari menanam, merawat, panen dan kemudian menjualnya ke pasar. Tetapi di beberapa wilayahldesa yang tidak memiliki lahan pesawahan laki-laki sudah mulai mengambil alih kegiatan kebun non-ubi jalar. Kegiatan ini tidak memberikan nilai tambah seperti halnya sawah, hanya nilai ekonomi saja yang meninghkat.

Mereka yang menentang pengembangan sawah memberikan alasan bahwa padi bukanlah tanaman adat. Alasan ini yang mendasari penolakan terhadap sawah, selain konsep kerja tradisional adalah bertani yang dahulu identik dengan mengelola kebun ubi jalar. Penolakan ini umumnya datang dari para kepala suku adat atau generasi tua.

Tabel 4.3. Konsep Kerja

KERJA ADALAH

Bertanilberkebun ubi jalar

Sedangkan tanarnan sayuran dan palawija tidak menjadi masalah karena cara bertaninya tidak banyak berbeda dengan ubi jalar dan tidak merubah pembagian kerja yang ada. Serta tidak memberikan nilai tambah, dalam ha1 ini pengaruhnya terhadap kelompok lain. Sementara padi merupakan tanaman yang berbeda sama sekali, dalam pengolahan dan teknologinya yang dinilai lebih tinggilsulit, dan mempengaruhi pembagian kerja tradisional.

Dari tabel 4.3., secara umum petani menilai bekerja sebagai melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan. Pandangan ini merupakan kecenderungan petani-petani saaat ini. Tetapi sebetulnya mereka masih dalam masa transisi karena 48 % masih menilai bekerja itu adalah melakukan kegiatan pertanian, yaitu bekerja di kebun ubi jalar. Pada awal kegiatan pengembangan masyarakat pedesaan di Wamena (1989), bertani merupakan konsep kerja yang dikenal masyarakat. Kegiatan diluar bertani seperti berdagang atau pekerjaan lain tidak dianggap bekerja. Sebagai contoh, upaya beberapa kelompok tani (1989) untuk membuka kios, tidak berhasil karena memicu konflik antar anggota kelompok. Hal ini karena penjaga kios dinilai malas dan tidak mau bekerja sehingga anggota-anggota yang lain merasa tidak senang.

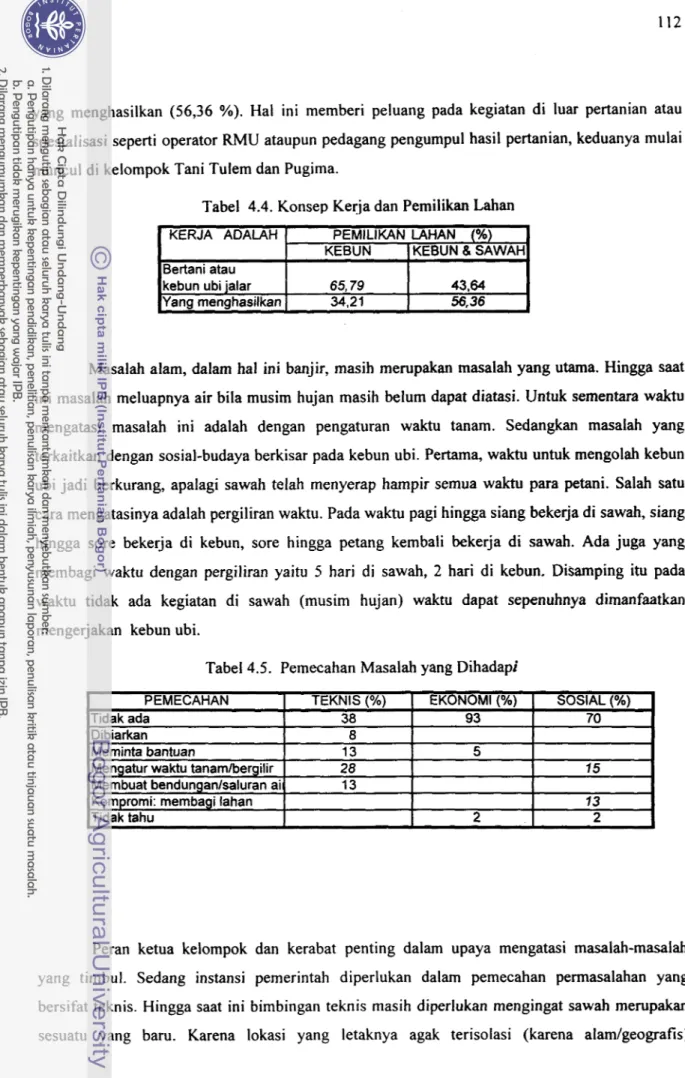

Saat ini agaknya konsep tersebut sudah bergeser, pekerjaan lain selain kebun ubi jalar mulai dihargai, terutama pada petani-petani yang memiliki sawah. Tabel 4.4. menunjukkan konsep kerja dari petani dengan pemilikan lahan yang berbeda. Petani yang hanya memiliki kebun beranggapan bahwa bekerja itu adalah bertani (65,79 %). Sedang anggapan petani yang memiliki lahan sawah selain ubi jalar telah berubah, yaitu bekerja adalah melakukan kegiatan

yang menghasilkan (56,36 %). Hal ini memberi peluang pada kegiatan di luar pertanian atau spesialisasi seperti operator RMU ataupun pedagang pengumpul hasil pertanian, keduanya mulai muncul di kelompok Tani Tulem dan Pugima.

Tabel 4.4. Konsep Kerja dan Pemilikan Lahan

KERJA ADALAH

KEBUN KEBUN 8 SAWAH

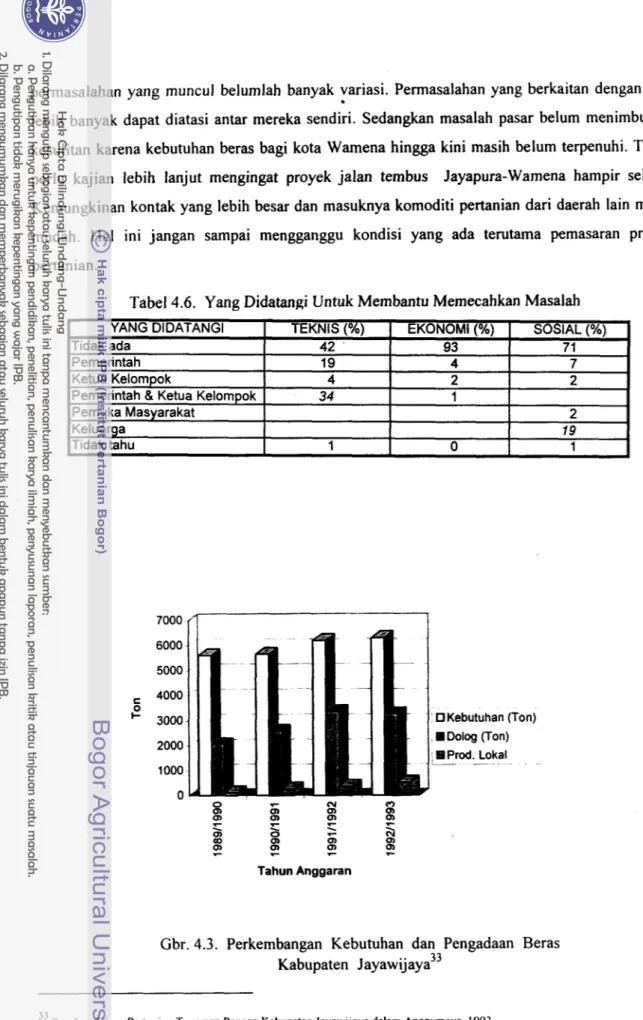

Masalah alarn, dalam ha1 ini banjir, masih merupakan masalah yang utama. Hingga saat ini masalah meluapnya air bila musim hujan masih belum dapat diatasi. Untuk sementara waktu mengatasi masalah ini adalah dengan pengaturan waktu tanam. Sedangkan masalah yang terkaitkan dengan sosial-budaya berkisar pada kebun ubi. Pertama, waktu untuk mengolah kebun ubi jadi berkurang, apalagi sawah telah menyerap hampir semua waktu para petani. Salah satu cara mengatasinya adalah pergiliran waktu. Pada waktu pagi hingga siang bekerja di sawah, siang hingga sore bekerja di kebun, sore hingga petang kembali bekerja di sawah. Ada juga yang membagi waktu dengan pergiliran yaitu 5 hari di sawah, 2 hari di kebun. Disamping itu pada waktu tidak ada kegiatan di sawah (musim hujan) waktu dapat sepenuhnya dimanfaatkan mengerjakan kebun ubi.

Tabel 4.5. Pemecahan Masalah yang Dihadapi

Peran ketua kelompok dan kerabat penting dalam upaya mengatasi masalah-masalah yang timbul. Sedang instansi pemerintah diperlukan dalam pemecahan permasalahan yang bersifat teknis. Hingga saat ini bimbingan teknis masih diperlukan mengingat sawah merupakan sesuatu yang baru. Karena lokasi yang letaknya agak terisolasi (karena alam/geografis)

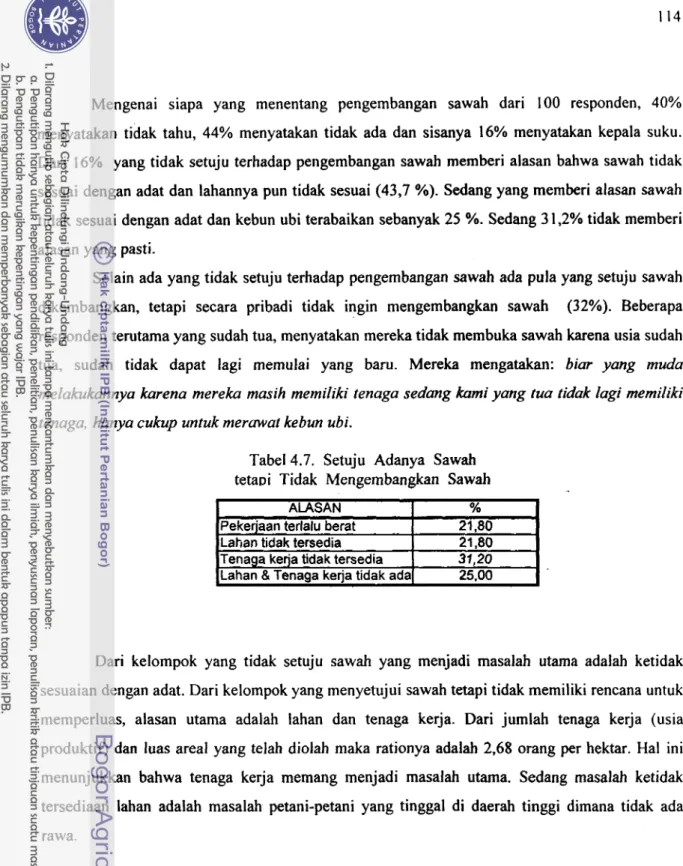

permasalahan yang rnuncul belumlah banyak variasi. Permasalahan yang berkaitan dengan adat lebih banyak dapat diatasi antar mereka sendiri. Sedangkan masalah pasar belum menirnbulkan kesulitan karena kebutuhan beras bagi kota Wamena hingga kini masih belum terpenuhi. Tetapi perlu kajian lebih lanjut mengingat proyek jalan tembus Jayapura-Wamena hampir selesai. Kemungkinan kontak yang lebih besar dan masuknya komoditi pertanian dari daerah lain makin mudah. Hal ini jangan sampai mengganggu kondisi yang ada terutarna pemasaran produk pertanian.

Tabel 4.6. Yang Didatangi Untuk Membantu Memecahkan Masalah

DKebutuhan (Ton) , Dolog (Ton)

H Prod. Lokal

L .. -

Tahun Anggaran

Gbr. 4.3. Perkembangan Kebutuhan dan Pengadaan Beras Kabupaten ~ a ~ a w i j a ~ a ~ ~

33

Mengenai siapa yang menentang pengembangan sawah dari 100 responden, 40% menyatakan tidak tahu, 44% menyatakan tidak ada dan sisanya 16% menyatakan kepala suku. Dari 16% yang tidak setuju terhadap pengembangan sawah memberi alasan bahwa sawah tidak sesuai dengan adat dan lahannya pun tidak sesuai (43,7 Yo). Sedang yang memberi alasan sawah tidak sesuai dengan adat dan kebun ubi terabaikan sebanyak 25 %. Sedang 3 1,2% tidak memberi alasan yang pasti.

Selain ada yang tidak setuju terhadap pengembangan sawah ada pula yang setuju sawah dikembangkan, tetapi secara pribadi tidak ingin mengembangkan sawah (32%). Beberapa responden terutama yang sudah tua, menyatakan mereka tidak membuka sawah karena usia sudah tua, sudah tidak dapat lagi memulai yang baru. Mereka mengatakan: biar yang muda melakukannya karena mereka masih memiliki tenaga sedang kami yang tua tidak lagi memiliki tenaga, hanya cukup untuk merawat kebun ubi.

Tabel 4.7. Setuju Adanya Sawah t e t a ~ i Tidak Mengembangkan Sawah

Dari kelompok yang tidak setuju sawah yang menjadi masalah utama adalah ketidak sesuaian dengan adat. Dari kelompok yang menyetujui sawah tetapi tidak memiliki rencana untuk memperluas, aiasan utama adalah lahan dan tenaga kerja. Dari jumlah tenaga kerja (usia produktif) dan luas areal yang telah diolah maka rationya adalah 2,68 orang per hektar. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja memang menjadi masalah utama. Sedang masalah ketidak tersediaan lahan adalah masalah petani-petani yang tinggal di daerah tinggi dimana tidak ada rawa.

4.2.4. Berkembangnya Sawah di Tulem

Pendukung pengembangan sawah umumnya dari generasi muda. Mereka menginginkan suatu perubahan terutama dibidang ekonomi. Mereka menyatakan ingin seperti orang-orang lain yang dapat membeli barang-barang seperti pakaian atau peralatan rumah tangga, yang tidak dapat diperoleh hanya dari kebun ubi jalar. Mengembangkan tanaman sayuran dan palwija merupakan

jalan yang ditempuh petani-petani yang wilayahnya di dataran tinggi dan kering. Sedangkan petani yang wilayahnya sebagian besar rawa, ha1 tersebut akan menjadi sangat sulit, maka sawah menjadi pilihan mereka.

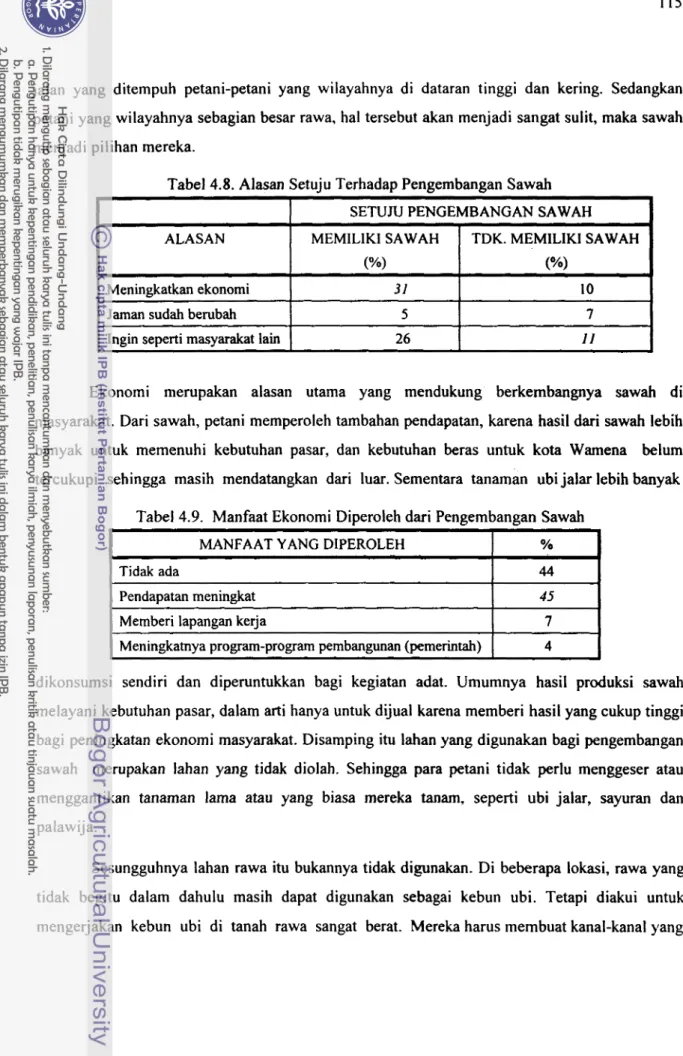

Tabel 4.8. Alasan Setuju Terhadap Pengembangan Sawah

SETUJU PENGEMBANGAN SAWAH

I

ALASANI

MEMILIKI SAWAHI

TDK. MEMILIKl SAWAHI

Meningkatkan ekonomi

1

3 1I

10I

Ekonomi merupakan alasan utama yang mendukung berkembangnya sawah di

Jaman sudah berubah Ingin seperti masyarakat lain

masyarakat. Dari sawah, petani memperoleh tambahan pendapatan, karena hasil dari sawah lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar, dan kebutuhan beras untuk kota Warnena belum

5

26

tercukupi sehingga masih mendatangkan dari luar. Sementara tanaman ubi jalar lebih banyak 7

11

Tabel 4.9. Manfaat Ekonomi Diperoleh dari Pengembangan Sawah

I

MANFAAT YANG DIPEROLEHI

%I

dikonsumsi sendiri dan diperuntukkan bagi kegiatan adat. Umumnya hasil produksi sawah Pendapatan meningkat

Memberi lapangan kerja

Meningkatnya program-program pembangunan (pemerintah)

melayani kebutuhan pasar, dalam arti hanya untuk dijual karena memberi hasil yang cukup tinggi

45 7 4

bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Disamping i t - lahan yang digunakan bagi pengembangan sawah merupakan lahan yang tidak diolah. Sehingga para petani tidak perlu menggeser atau menggantikan tanaman lama atau yang biasa mereka tanam, seperti ubi jalar, sayuran dan

palawija.

Sesungguhnya lahan rawa itu bukannya tidak digunakan. Di beberapa lokasi, rawa yang tidak begitu dalam dahulu masih dapat digunakan sebagai kebun ubi. Tetapi diakui untuk mengerjakan kebun ubi di tanah rawa sangat berat. Mereka harus mernbuat kanal-kanal yang

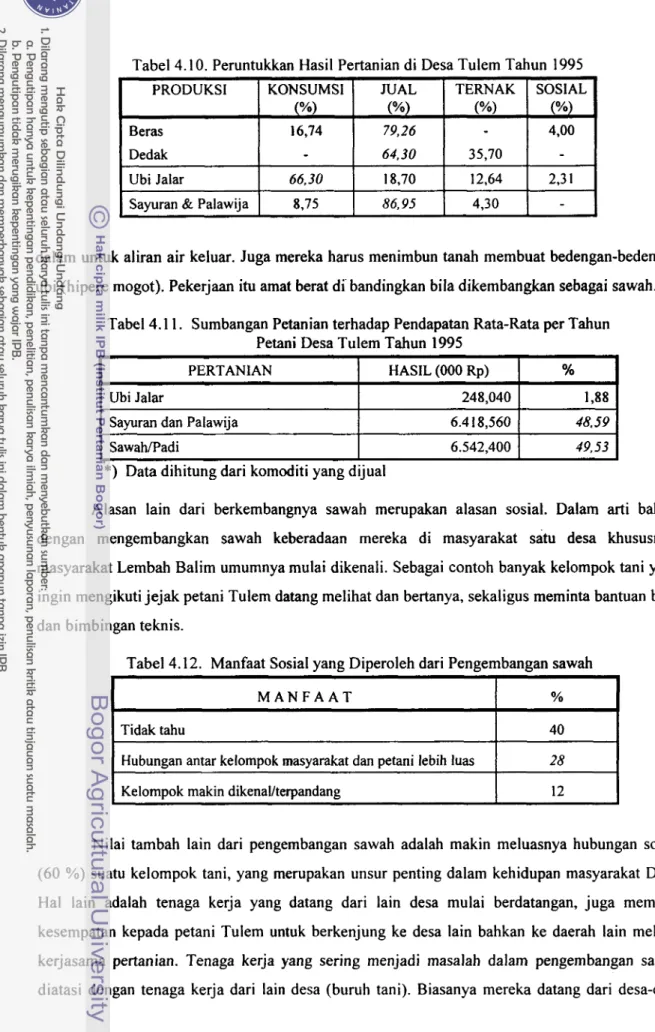

Tabel 4.10. Peruntukkan Hasil Pertanian di Desa Tulem Tahun 1995

dalam untuk aliran air keluar. Juga mereka harus menimbun tanah membuat bedengan-bedengan ubi (hipere mogot). Pekerjaan itu amat berat d i bandingkan bila dikembangkan sebagai sawah.

SOSIAL ("A) 4,OO 2,3 1 PRODUKSI Beras Dedak Ubi Jalar

Sayuran & Palawija

Tabel 4.1 1. Sumbangan Petanian terhadap Pendapatan Rata-Rata per Tahun Petani Desa Tulem Tahun 1995

PERTANIAN

I

HASIL(000 RD)I

%1

-- - Ubi Jalar TERNAK (%) 35,70 12,64 4,30 KONSUMSl (%) 16,74 66.30 8.75 JUAL (%) 79,26 64.30 18,70 86,95Alasan lain dari berkembangnya sawah merupakan alasan sosial. Dalam arti bahwa Sayuran dan Palawija

SawahIPadi

dengan mengembangkan sawah keberadaan mereka di masyarakat satu desa khususnya, masyarakat Lembah Balim umumnya mulai dikenali. Sebagai contoh banyak kelompok tani yang

*) Data dihitung dari komoditi yang dijual

6.4 18,560 6.542,400

ingin mengikuti jejak petani Tulem datang melihat dan bertanya, sekaligus meminta bantuan bibit

48,59

49,53

dan bimbingan teknis.

Tabel 4.12. Manfaat Sosial yang Diperoleh dari Pengembangan sawah

I

M A N F A A T %1

Tidak tahu 40

Hubungan antar kelompok masyarakat dan petani lebih luas

Nilai tambah lain dari pengembangan sawah adalah makin meluasnya hubungan sosial (60 %) suatu kelompok tani, yang merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat Dani. Hal lain adalah tenaga kerja yang datang dari lain desa mulai berdatangan, juga memberi kesempatan kepada petani Tulem untuk berkenjung ke desa lain bahkan ke daerah lain melalui kerjasama pertanian. Tenaga kerja yang sering menjadi masalah dalam pengembangan sawah diatasi dengan tenaga kerja dari lain desa (buruh tani). Biasanya mereka datang dari desa-desa

I

28Kelompok makin dikenavterpandang

I

I

seperti Makhi, Ibele, dan Tiom. Mereka bukan penduduk Wamena dan tidak memiliki lahan. Biasanya mereka menjadi buruh bangunan di kota, peluang bekerja di pertanian (sawah) menarik perhatian mereka, karena pada dasarnya mereka adalah petani. Cara lain untuk mendapatkan tenaga kerja adalah melalui perkawinan. Dengan ikatan perkawinan ini, kerabat perempuan atau laki-laki memperoleh ijin untuk turut serta dalam kegiatan bersawah. Keadaan ini terjadi di Tulem, secara bergurau ketua kelompok tani Tulem berkata: "pemuda Tulem mulai terkenal dan diminati banyak wanita, beberapa wanita telah datang untuk tinggal dan bekerja di Tulem". Pada kenyataannya beberapa kali timbul masalah/konflik dengan kelompok tani lain karena masalah wanita ini (tuduhan membawa lari wanita). Pemecahan masalah ini dilakukan dengan menikahkan mereka dengan pemuda-pemuda desa Tulem.

Nilai tarnbah lain adalah (dalam kasus di Tulem), petani mulai memanfaatkan lahan dengan mengolahnya daripada dijual. Untuk itu mereka melakukan kesepakatan untuk melarang anggota-anggota mereka memperjual-belikan lahan mereka. Kesepakatan ini selain dikukuhkan secara adat juga didukung oleh gereja. Seperti diketahui penjualan tanah selalu menjadi masalah di Wamena, karena lahan pertanian di Tulem potensial bagi pengembangan sawah telah menarik minat para pendatang untuk memperoleh sebidang lahan untuk pengembangan sawah, terutama sekali diareal sepanjang jalan kearah kecamatan Kurulu. Pada akhir tahun 1995 terjadi kasus penjualan tanah di wilayah desa Tulem secara diam-diam. Setelah diketahui maka rarnai-ramai seluruh anggota klen yang mempunyai hak atas tanah tersebut berkumpul guna menyelesaikan masalah ini. Dari pertemuan yang diselenggarakan di Balai Desa, diputuskan tanah tidak dijual dan uang muka yang telah diberikan (sebesar Rp. 1.500.000,-) dikembalikan.

Merasakan manfaat dari sawah, selain potensi wilayah memungkinkan, mereka merencanakan untuk meluaskan areal pesawahan. Sebagian besar alasan untuk memperluas lahan sawah adalah ekonomi. Atau membandingkan dengan masyarakat lain seperti kaum pendatang atau masyarakat diluar wilayah mereka, yang mereka lihat melalui televisi. Sementara itu petani sawah yang tidak ingin memperluas areal sawahnya (12%) memberi alasan bahwa pekerjaan di sawah menghabiskan waktu atau banyak menyerap tenaga mereka. Akibatnya adalah kurangnya waktu untuk bekerja di kebun ubi jalar. Responden yang menjawab tidak ingin memperluas areal sawah mereka adalah para ibu yang bertanggung jawab atas keluarga dan kebun ubi jalar. Para ibu senang dengan adanya sawah, tetapi untuk memilikinya mereka hanya sanggup untuk mengolah lahan yang tidak begitu luas (rata-rata hanya 1 kolam atau 'h ha), hanya secukupnya saja dan tidak ingin memperluasnya. Sebenarnya para ibu mengeluh, karena tenaga mereka terkuras sehingga kebun mereka seringkali terlantar. Mereka juga mengeluh bahwa setelah ada

sawah, kaum laki-laki kekurangan waktu untuk rnernbantu di kebun. Salah satu pernyataan ibu- ibu tersebut: "bapak sekarang ini malas, hanya mau bekerja di sawah, kebun tidak lagi diperhatikan". Seringkali para ibu harus rnenyusul bapak-bapak di sawah rnerninta bantuan tenaga untuk bekerja di kebun.

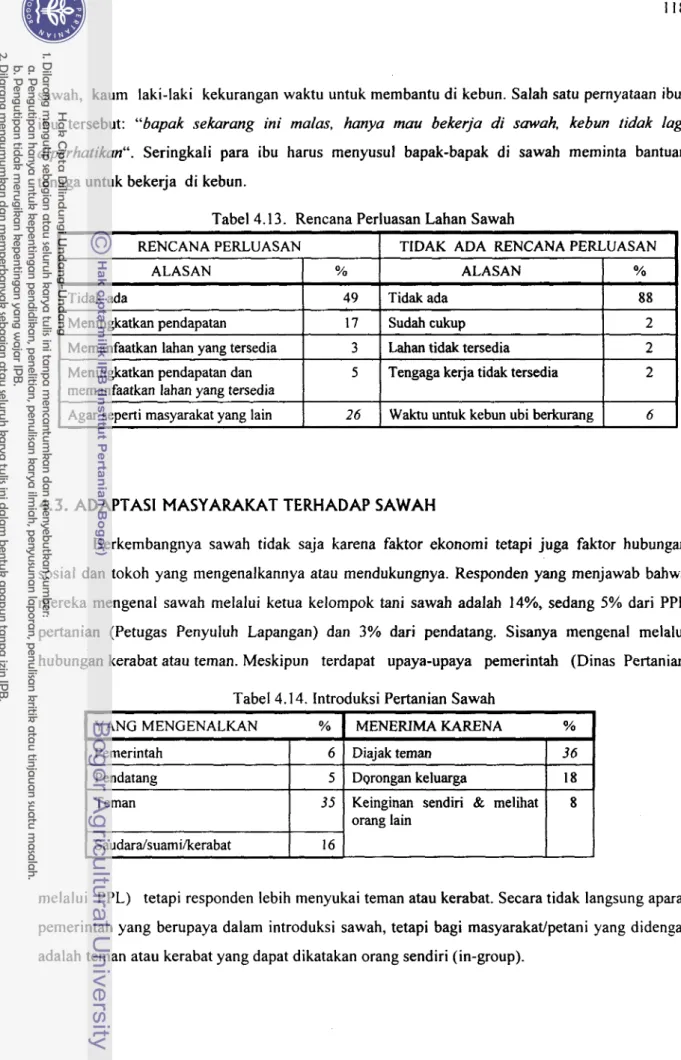

Tabel 4.13. Rencana Perluasan Lahan Sawah

4.3. ADAPTASI MASYARAKAT TERHADAP SAWAH

Berkembangnya sawah tidak saja karena faktor ekonomi tetapi juga faktor hubungan sosial dan tokoh yang mengenalkannya atau mendukungnya. Responden yang menjawab bahwa mereka rnengenal sawah rnelalui ketua kelompok tani sawah adalah 14%, sedang 5% dari PPL pertanian (Petugas Penyuluh Lapangan) dan 3% dari pendatang. Sisanya mengenal melalui hubungan kerabat atau teman. Meskipun terdapat upaya-upaya pernerintah (Dinas Pertanian

RENCANA PERLUASAN

Tabel 4.14. Introduksi Pertanian Sawah ALASAN

Tidak ada

Meningkatkan pendapatan

Mernanfaatkan lahan yang tersedia Meningkatkan pendapatan dan memanfaatkan lahan yang tersedia Agar seperti masyarakat yang lain

TIDAK ADA RENCANA PERLUASAN

Yo 49 17 3 5 26 ALASAN Tidak ada Sudah cukup Lahan tidak tersedia Tengaga ke rja tidak tersedia

Waktu untuk kebun ubi berkurang

melalui PPL) tetapi responden lebih menyukai teman atau kerabat. Secara tidak langsung aparat pemerintah yang berupaya dalam introduksi sawah, tetapi bagi rnasyarakatlpetani yang didengar adalah teman atau kerabat yang dapat dikatakan orang sendiri (in-group).

Yo 88 2 2 2 6 YANG MENGENALKAN % Pemerintah Pendatang Teman Saudara/suami/kerabat MENERIMA KARENA Yo 6 5 35 16 Diajak teman D~rongan keluarga

Keinginan sendiri & melihat orang lain

36 18 8

Tabel 4.1 5. Yang Mendorong dan Yang Memutuskan Menerima Sawah

Penerimaan sawah oleh masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kepala suku. Dibutuhkan faktor pendorong lain yang memberi semangat atau alasan untuk menerima sawah, kerabat atau teman dalam ha1 ini lebih berpengaruh daripada kepala suku. Selain itu bantuan yang menjamin kelancaran kegiatan memberi kepercayaan dan semangat pada petani, sehingga petani merasa didukung terutama dalam masalah teknis atau teknologi. Karena kedua ha1 tersebut belum dapat mereka upayakan sendiri.

Tabel 4.16. Bantuan untuk Mendukung Pengembangan Sawah

YANG MENDORONG Yo - YANG MEMUTUSKAN Yo Saudaralteman Kepala suku Pemerintah Ketua kelompok

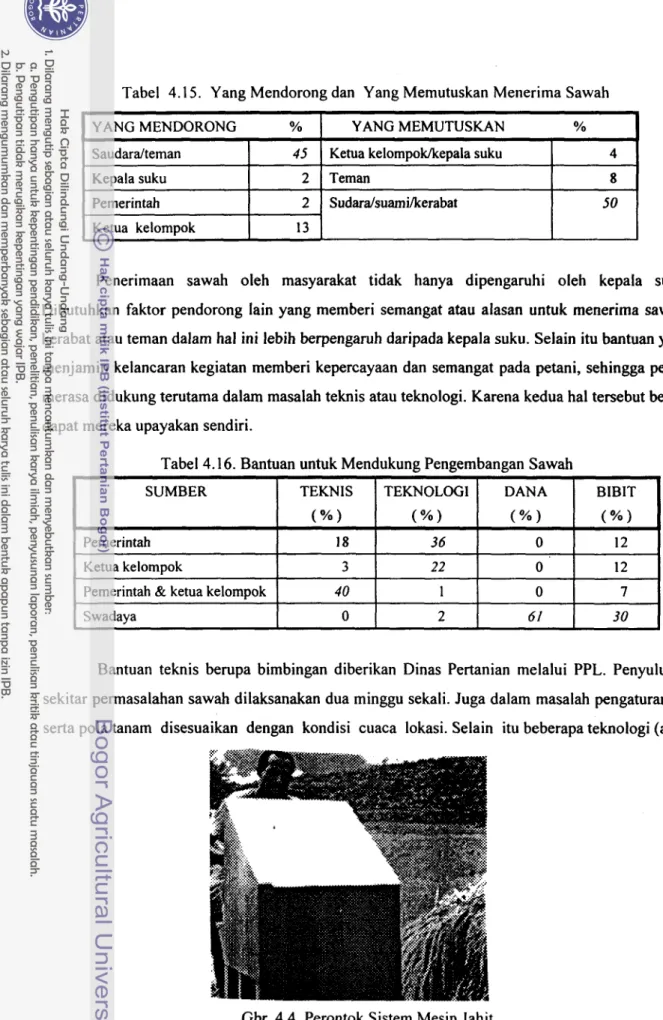

Bantuan teknis berupa bimbingan diberikan Dinas Pertanian melalui PPL. Penyuluhan sekitar permasalahan sawah dilaksanakan dua minggu sekali. Juga dalam masalah pengaturan air serta pola tanam disesuaikan dengan kondisi cuaca lokasi. Selain itu beberapa teknologi (alat)

Ketua kelompoklkepala suku Teman Sudaralsuami/kerabat 45 2 2 13 SUMBER ~eherintah Ketua kelompok

Pemerintah & ketua kelompok Swadaya

Gbr. 4.4. Perontok Sistem Mesin Jahit

4 8 50 TEKNIS

( % I

18 3 40 0 TEKNOLOGI("/.I

36 22 1 2 DANA( % I

0 0 0 61 BIBIT("/.I

12 12 7 30juga diperkenalkan seperti perontok sistem peda dan sabit bergerigi, perontok yang digunakan selama ini adalah salome atau dengan cara diinjak-injak. Sabit bergerigi diperkenalkan sekitar tahun 1992, pada awalnya banyak yang tidak menerima. Hal ini didasari oleh perasaan sayang bila bulir padi banyak yang rontok akibat penggunaan sabit. Mereka lebih menyukai menggunakan pisau dapur, silet untuk memotong padi tangkai demi tangkai atau mereka memetiknya dengan tangan. Pada awal mereka mulai menerima sabit, cara penggunaannya masih dengan cara lama yaitu memotong tangkai-pertangkai. Saat ini mereka sudah menerima sabit bergerigi dan merasakan keuntunganya karena dapat memanen padi dengan lebih cepat.

Dari tabel 4.16., menunjukkan motivasi petani yang kuat dalam mengembangkan sawah. Dapat dilihat dari dana dan pengadaan bibit yang kesemuanya merupakan swadaya. Yang diperlukan hanya bimbingan teknis dan teknologi (dalam arti alat maupun cara dan sistem pengetahun) yang belum mereka miliki.

Dalam perkembangannya kemudian, dilakukan penyesuaian dengan tuntutan ketersediaan pangan, yaitu ubi jalar. Karena seringkali waktu mereka habis terserap dalam kegiatan pesawahan, akibatnya kebun ubi jalar terlantar. Maka para petani mulai menerapkan pembuatan pematang lebar (2-3 meter) untuk keperluan menanam ubi jalar, talas maupun sayuran. Hal ini juga sebagai upaya kompromi dengan kelompok tua yang berorientasi pada ubi jalar.

4.3.1. Peningkatan Produksi dan Pendapatan

Dalam teknologi selalu ada komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Suatu teknologi memiliki: 1) aspek material (peralatan, produk, dsb); 2) aspek perangkat lunak yang mencakup pengetahuan, keterampilan, prosedur, danlatau prinsip-prinsip yang merupakan dasar infomasi bagi teknologi (Roger 1983: 138). Demikian maka teknologi pertanian sawah yang diintroduksi mencakup semua aspek yang ada.

Dalam kasus Introduksi teknologi sawah didesa Tulem, perangkat keras yang dikenalkan dari yang sederhana hingga yang rumit seperti cangkul, sabit bergerigi, bibit, perontok (tipe pedal), lantai jemur, gudang, dan Rice Milling Unit, irigasi. Pada awalnya teknologi yang diintroduksikan diupayakan dari tingkatan yang sederhana seperti penggiling padi dengan tipe yang lebih kecil (milik Dinas Pertanian kabupaten Jayawijaya) atau pengenalan dengan cara tumbuk. Hal ini tidak diterima petani karena mereka telah melihat RMU milik KUD sehingga mereka pun menginginkan alat yang sama. kasus ini sama dengan pengenalan gergaji besar untuk

menabung atau memotong kayu tidak diterima masyarakat karena mereka sudah melihat chain- saw milik misi sehingga mereka menghendaki alat yang sama.

Kelompok-kelompok tani yang membuka lahan sawah pada umumnya menginginkan RMU sendiri (bagi kelompoknya), meskpun dikelompok tani lain yang berdekatan sudah ada RMU. Contohnya didesa Tulem dan Desa Aikima yang bertetangga. Dalam upaya introduksi dijelaskan tentang keuntungan dan kerugian memiliki RMU sendiri. Tetapi para petani belum dapat menghitung antara kebutuhan RMU dengan luasan panen. Untuk pengadaan RMU ini petani Tulem menyisihkan sebagian hasil panen mereka. Dari hasil tiga kali panen, petani Tulem berhasil mengumpulkan setengah dari dana yang diperlukan. Setengah lagi mendapat bantuan pinjaman dari yayasan gereja Kingmi (GKII) pada tahun 1993. Pinjaman ini hams dikembalikan dalam jangka waktu empat tahun. Tetapi dalam waktu dua tahun petani-petani Tulem sudah mampu melunasinya, dan dana ini pun bergulir untuk digunakan kelompok tani lain, yaitu kelompok tani Siepkosi, pada tahun 1995 berhasil memperoleh unit RMU dengan sistem yang sama.

Keinginan memiliki RMU sendiri didasari oleh rasa tidak percaya terhadap orang lain. Mereka baru mengenal padi , satu ha1 yang mereka tidak mengetahui bahwa dari gabah kering menjadi beras terdapat penyusutan (sekitar 1520%). Hal ini tejadi ketika mereka menggilingkan padi mereka di KUD, mereka merasa bahwa mereka merasa telah dikelabui meskipun sudah diberi penjelasan, mereka tetap tidak percaya. Oleh karenanya mereka berupaya untuk memiliki RMU sendiri. Dari pengalaman dengan RMU sendiri mereka belajar bahwa memang terdapat penyusutan.

Pengaturan air merupakan ha1 baru bagi para petani. Pada awal introduksi teknologi (Dinas Pekerjaan Umum) pengairan atau irigasi, masyarakat tidak menerima, mereka takut sumber air mereka akan habis. Tambahan lagi untuk wilayah Desa Tulem sungai yang menjadi sumber air melewati tiga desa (Tulem, Akima, Mulima). Tetapi setelah mengetahui fungsi dan manfaat irigasi mereka menerima dan para petani dari ketiga desa berrnusyawarah dalam pengaturan serta lokasi pembangunan salutan irigasi. Demikian pula dengan pembangunan jalan desa, dengan sukarela mereka memberikan tanah untuk pembangunan jalan tersebut. Mereka berpikir denngan adanya jalan masuk desa mereka, maka hasil produksi pertanian mereka akan lebih mudah untuk dipasarkan. Demikan sejak berkembangnya sawah, berbagai pembangunan telah menyentuh desa Tulem.

Produksi beras dalam empat tahun meningkat terus tetapi mengalami penurunan pada tahun ke-lima. Ada beberapa alasan yang menyebabkan penurunan produksi ini. Setelah lima kali tanam, hara atau tingkat kesuburan tanah berkurang. Apalagi dalam kasus ini

tidak ada masukan atau pupuk. Untuk kesuburan, petani mengandalkan pupuk alarni, rumput- rumputan, pada saat babat tidak sernua dibuang, sebagian dibenamkan dilumpur sebagi pupuk. Pada tahun 1995, musim hujan yang datang lebih cepat dan lebih lama. Ini berakibat pada hancurnya beberapa hektar sawah terutama sepanjang sungai Balim.

TAHUN

- -

-

LUAS (Ha)-

. -

-

PROD (Ton) - -I

...LUAS (Ha) PROD (Ton)

Gbr. 4.5. Perkembangan Sawah di Desa Tulem

Faktor lain yang juga berpengaruh Pada tahun 1994- 1995 merupakan waktu penyelenggaraan pesta mauwe. Dimana persiapannya menghabiskan waktu selama sembilan bulan. Beberapa responden meskipun sudah menyemai bibit padi, tetapi tidak melanjutkan peke jaan karena hams menyiapkan pesta.

Menurunnya produksi rata-rata per hektar dirasakan juga oleh para petani. Tetapi mereka belum memikirkan masalah kesuburan tanah dan perlunya pupuk. Yang menjadi sebab menurut mereka disamping yang telah disebutkan, masalah hama burung juga turut mempengaruhi produksi. Karena sawah adalah ha1 baru bagi masyarakat, teknologi yang diperkenalkan (dalam budidaya) masih sederhana, maka kondisi produksi tersebut secara langsung dipengaruhi oleh teknologi. Saat ini teknologi belum dapat meningkatkan produksi, sebagai teknologi baru pengaruhnya pada peningkatan produksi belum dapat diukur.

Sementara dalam ha1 pendapatan, terjadi peningkatan semenjak dikembangkan sawah karena sawah memberikan nilai tambah yang cukup tinggi (Gbr. 5.8.). Dengan adanya sawah.

pemilikan uang tunai para petani meningkat. Sebetulnya dari kebun sayur dan palawija juga cukup menyurnbang pada kondisi ekonomi mereka. Dengan tambahan dari sawah mereka lebih leluasa lagi menggunakan uang yang diterimanya. Apalagi lahan yang digunakan mereka sekarang ini kurang produktif. Meningkatknya pendapatan dari pertanian digunakan untuk biaya

TAHUN PROD

Gbr. 4.6. Produksi Beras Rata-Rata per Hektar

pendidikan anak-anak mereka. Kelompok tani Tulem bahkan memiliki kas kelompok, selain untuk keperluan gereja juga digunakan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak anggota kelompok. Hingga tahun 1995 terdapat empat orang yang mendapat bantuan biaya pendidikan dari kas kelompok, secara bergurau mereka menyebutnya sebagai "anak sawah". Empat orang yang mendapat bantuan tersebut : 1 orang di SMP, 2 orang di SMA semuanya di Wamena, dan 1 orang lagi di Sekolah Tinggi Teologi di Jayapura. Salah satu keinginan kelompok tani Tulem adalah menyekolahkan salah satu anak rnereka di sekolah pertanian sehingga kelak dapat membantu mengembangkan pertanian daerahnya.

Ubi Jalar Sayur 8 Sawah Palawija

Gbr. 4.7. Tingkat Pendapatan dan Kegiatan Pertanian di Desa Tulem Tahun 1995

Selain peningkatan pendapatan, perkembangan sawah yang pesat di Tulem membawa perubahan pada beberapa unsur organisasi sosial, terutama yang berkaitan langsung dengan pertanian. Berikut dibahas perubahan-perubahan terhadap unsur-unsur pembagian kerja, hubungan sosial, dan kepemimpinan.

4.3.2. Pembagian

Ke

j aDalam introduksi teknologi pertanian sawah, bukan hanya teknologi atau tanaman baru yang dibawa tetapi juga mengenalkan tata kerja yang baru (berbeda dari tata kerja kebun ubi). Sistem pertanian tradisional (kebun ubi) mengenal pembagian kerja perempuan dan laki-laki: laki-laki mengerjakan pekerjaan yang berat seperti membuka lahan, membuat pagar dan olah tanah pertama. Pekerjaan perempuan dimulai dari olah tanah kedua (menghaluskan), menanam, merawat hingga panen dan ke pasar. Pada kegiatan kebun tradisional, satu keluarga memiliki lahan pada dua atau tiga lokasi yang berbeda. Pengerjaannya pun secara bergilir sehingga ketersediaan pangan terjamin. Siklus pergiliran untuk kembali ke lokasi pertarna mencapai 1-2 tahun, jarak antar lokasi dalam pengerjaannya 1-2 bulan.

Dengan pembagian kerja seperti itu, setelah pembukaan lahan, laki-laki tidak lagi memiliki kegiatan. Untuk mengisi waktu luang tersebut biasanya mereka membuat kerajinan tangan seperti sekan (gelang rotan) atau perhiasan-perhiasan lain untuk dijual ke pasar. Dahulu laki-laki menjaga ibu-ibu yang bekerja di kebun dari sergapan musuh, sekarang dengan tidak adanya perang maka pekerjaan penjagaan pun tidak diperlukan lagi. Akibatnya banyak waktu hang bagi kaum laki-laki. Sedang pekerjaan di kebun secara tradisional adalah pekerjaan perempuan, jadi untuk mengisi waktu luang dengan bekerja di kebun tidak akan meningkatkan status sosial mereka.

Tanaman pangan lain (masuk bersama missi) di lahan kering seperti sayuran dan palawija yang juga merupakan komoditi pasar diadaptasikan kedalam sistem pertanian tradisional. Dalam arti tata kerja tidak berubah mengikuti tata kerja pada kebun ubi demikian juga dalam pembagian kerjanya, meskipun terdapat sedikit perbedaan yaitu saat panen. Pada saat panen, laki-laki mulai ikut membantu ibu-ibu terutama pada tanaman palawija karena memerlukan perlakuan lanjutan (pasca panen) seperti pengeringan dan penyimpanan.

Sawah sebagai tanaman baru yang masuk dalam era dimana perang sudah sangat berkurang, diterirna sebagai pengisi waktu luang kaum laki-laki. Selain itu teknologi sawah

berbeda sengan teknologi kebun sehingga tidak berakibat kepada menurunnya status sosial mereka. Saat ini, terutama di Tulem para petani sangat rajin bekerja dari jam enam pagi hingga jam lima atau tujuh petang. Terutama saat padi berisi dan mulai mengering, juga saat semai,

karena pada masa ini hama burung merupakan kendala.

Gbr. 4.8. Seorang Anak Menjaga Sawah dari Serangan Burung dari Atas Menara Pengintai (Kayo)

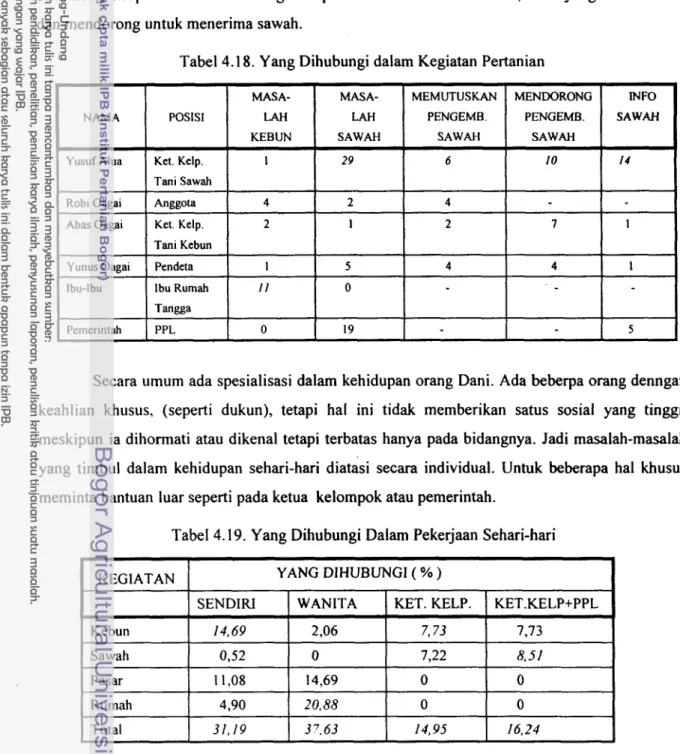

Tabel 4.17. Pembagian Kerja Pertanian

I = laki-laki 2 = perempuan 3 = laki-laki dan perempuan

KEGIATAN TAN1

Ubi Jalar

Sayur dan Palawija Sawah

Dengan kondisi seperti itu, teknologi sawah berperan pada terbentuknya pernbagian kerja baru yang berbeda dengan pembagian kerja tradisional (Tabel 4.6.). Di sawah laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Hal ini juga karena perempuan mempunyai kewajiban utama di kebun ubi. Pengolahan dan pemeliharaan kebun ubi jalar sebagai makanan pokok mereka tidak boleh ditinggalkan. Kalaupun seorang ibu memil iki petak sawah, biasanya hanya secukupnya dan tidak berniat untuk memperluasnya.

Dalam pengembangan sawah, ketua kelompok dan pemerintah (PPL) arnat berperan. Karena sawah adalah teknologi baru, belum banyak yang mengetahui dan memahaminya. Oleh

PERSENTASE KETERLIBATAN 1 25 27,6 34.8 2 63.1 33,7 13,9 3 11,8 38,6 51.1

karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang tersebut. Sawah juga membuka peluang kerja yang membutuhkan keterampilan khusus yaitu operator RMU. Tetapi keahlian di bidang ini belum memberi keuntungan sosial atau belum mendorong pada peningkatan status sosial seseorang. Karena konsep kerja masih berorientasi pada pertanian, yang dahulu adalah identik dengan kebun ubi jalar.

Gbr. 4.9. Kaum Laki-Laki Bekerja di Sawah

Pada kegiatan sawah, anak-anak pun mulai berperan terutama saat padi mulai berisi dan menjelang panen. Tugas anaka-anak membantu orang tua mereka menjaga sawah dari hama burung. Tugas dilakukan secara bergilir dengan orang tua mereka. Untuk itu didirikan pondok- pondok kecil (desila), untuk beristirahat dan berteduh sambil mengawasi sawah agar tidak diganggu burung. Di Pugima untuk keperluan ini dibangun kayo (Gbr. 4.10.) yang dahulu berfungsi sebagai menara pengintai untuk mengawasi musuh.

4.3.3. Hubungan Sosial

Hubungan sosial sangat penting dalam kehidupan orang Dani, karena mendukung status sosial seseorang. Sebagai contoh ketua kelompok tani Tulem (Yusuf Alua), ia bukanlah pemimpin secara adat. Tetapi dengan keahlianya melalui sawah ia mulai dikenali dan dihargai dan secara perlahan ia mulai diakui sebagai "kain". Dalam kaitan ini dia diangkat sebagai 'kain pembangunan" atau kain bidang ekonomi, terutama berhubungan dengan sawah. Pernyataan ini tidak saja datang dari anggota kelompokya atau aparat desa, melainkan juga kepala suku adat.

Tabel 4.18., menunjukkan bahwa Yusuf Alua di dengar dan dihargai pendapatnya. Hanya pada masalah-masalah yang berhubungan kebun dengan (ubi) dia tidak berperan. Tetapi dalam ha1 ini juga nampak yang berperan adalah para ibu, bukan kepala suku atau ketua kelompok kebun. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan setiap petani atau kepala suku adat, bila kepada rnereka ditanyakan masalah-masalah yang berkaitan dengan ubi jalar. Untuk ha1 tersebut selalu dianjurkan untuk menghubungi ibu-ibu. Tabel 4.18. menunjukan orang-orang yang dihubungi bila menghadapi masalah dalam kegiatan pertanian: kebun dan sawah, serta yang memutuskan dan mendorong untuk menerima sawah.

Tabel 4.1 8. Yang Dihubungi dalam Kegiatan Pertanian

Secara umum ada spesialisasi dalam kehidupan orang Dani. Ada beberpa orang demgan keahlian khusus, (seperti dukun), tetapi ha1 ini tidak memberikan satus sosial yang tinggi, meskipun ia dihormati atau dikenal tetapi terbatas hanya pada bidangnya. Jadi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari diatasi secara individual. Untuk beberapa ha1 khusus meminta bantuan luar seperti pada ketua kelompok atau pemerintah.

Tabel 4.19. Yang Dihubungi Dalam Pekerjaan Sehari-hari

MEMUTUSKAN PENGEMB. SAWAH 6 4 2 4 N AM A Yusuf Alua Robi Oagai Abas Oagai Y unus Oagai Ibu-Ibu Pemerintah MASA- LAH KEBUN 1 4 2 1 1 1 0 POSlSl Ket. Kelp. Tani Sawah Anggota Ket. Kelp. Tani Kebun Pendeta Ibu Rumah Tangga PPL MENDORONG PENGEMB. SAWAH I 0 7 4 MASA- LAH SAWAH 29 2 1 5 0 19 INFO SAWAH 14 1 I 5

Penyebaran teknologi sawah tidak terlepas dari hubungan sosial disamping manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari sawah. Meskipun beberapa responden menyatakan yaitu bahwa padi bukanlah bagian dari adat. Maka cepatnya masyarakat menerima padi merupakan suatu peristiwa penting. Dinyatakan bahwa orang Dani sesungguhnya terbuka pada perubahan, tetapi tidak semuanya mudah diterima, seperti halnya kebudayaan materi (pakaian) yang lambat diterima. Mengingat orang Dani mempunyai orientasi ekonomi, kemungkinan diterimanya padi dengan cepat adalah besar. Terlepas dari beberapa orang yang menentaqg, terdapat faktor yang mendukung cepatnya padi yang diterima, yaitu hubungan sosial dalam ha1 ini ikatan kekerabatan antar tokoh-tokoh yang mendorong pada penerimaan padi dengan tokoh masyarakat yang diawali gereja.

Deketahui bahwa gereja amat besar pengaruhnya dalarn kehidupan masyarakat. Pada pengenalan teknologi sawah, Yusuf Alua sebagai ketua kelompok didukung oleh Yunus Oagai sebagai pendeta. Hubungan antara keduanya adalah hubungan paman (ami) dan kemenakan, Yusuf Alua adalah ami dari Yunus Oagai. Kelompok-kelompok lain yang kemudian ikut bergabung dalam kegiatan sawah ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kedua orang tersebut.

4.3.4. Kepemimpinan

Pengaruh teknologi sawah terhadap kepemimpinan di Tulem diwakili oleh figur ketua kelompok tani sawah, Yusuf Alua, yang telah diakui dan dihargai sebagai seorang Kain. Meskipun dahulu adalah pemuda yang tidak dikenal, dengan kemampuannya dalam mengelola dan menyebarkan sawah hingga ke luar desa Tulem, telah memberinya prestise sosial yang tinggi sehingga diakui sebagai kainpembangunan/ekonomi.

Perubahan kepemimpinan karena teknologi sawah hanya terjadi pada kepemimpinan Kain yang dicapai melalui prestasi. Sedangkan sistem kepemimpinan Metek tidak berubah karena diwariskan. Sesungguhnya perubahan yang terjadi bukan pada bentuk atau sistem dari kepemimpinan, sistem kepemimpinan tetap terbagi kedalam dua sistem yaitu sistem Kain dan sistem Metek. Yang berubah adalah dalam nilai atau krireria seorang pemimpin, dan ini berlaku pada Kain maupun Metek. Kriteria pemimpin dahulu adalah ahli berperang dan memiliki kekayaan (lahan luas). Saat ini berubah kepada kemampuan dalam mengelola lahan pertanian, terutama sawah. Sawah sebagai teknologi baru memiliki gengsi sosial tersendiri karena

teknologinya dinilai lebih kompleksltinggi dibandingkan dengan ubi jalar. Sementara tanaman sayuran dan palawija sudah dianggap bagian dari adat.

Sekarang ini secara tidak tertulis, sawah sudah dipandang sebagai spesialisasi kaum laki- laki. Karena melalui sawah ini seorang pria dapat meraih posisi Kain. Didukung fakta bahwa kaum laki-laki juga tidak menginginkan kaum wanita lebih banyak terlibat didalamnya dengan tetap mempertahankan kebun ubi jalar beserta tanggung jawabnya kepada kaum wanita. Hal ini diperkuat lagi oleh penolakan mereka pada usulan kemungkinan sawahtpadi diupayakan menjadi bagian dari adat seperti yang terjadi pada tanaman sayuran dan palawija, dan mempertahankannya sebagai tanaman ekonomi/komersial dengan tanggung jawab berada pada kaum laki-laki.

Pada awal kegiatan introduksi sawah, para pemimpin adat atau metek banyak yang tidak menyetujuinya. Tetapi kemudian berubah karena munculnya kain-kain baru dengan tingkat pengaruh yang makin meluas. Untuk itu para metek mulai bergabung dengan kegiatan pengembangan sawah. Hal ini adalah sebagai cara agar mereka masih memiliki pengaruh terhadap warganya. Sawah dalarn hubungan ini posisinya mirip dengan perang di masa lalu. Seorang metek dapat menjadi kain, sebaliknya seorang kain tidak dapat menjadi metek. Seorang kepala suku besar dan ketua aliansi adalah seorang metek yang juga seorang kain. Selain itu untuk menilai kemampuan seseorang saat ini peluang yang ada terletak pada pertanian.

Di desa Usilimo (kira-kira 20 Km) dari Tulem, tokoh pengembangan sawah adalah seorang metek, yaitu Dam Elosak. Secara perlahan ini juga menjadi seorang kain Terdapat beberapa orang yang tidak menyukai keadaan ini dan sering menciptakan masalah yang melibatkan Dam Elosak. Tetapi masalah-masalah yang timbul selalu dapat diatasi, disamping kemampuanya, juga posisinya sebagai seorang metek membantunya. Perkembangan sawah didesa Usilimo dengan demikian berjalan dengan lancar. Demikian pula kasus di desa Walelagama yang di pimpin Tomas Haluk (kira-kira 8 Krn) dari Tulem, meskipun sempat menimbulkan konflik antar generasi (selama dua tahun, tahun1990-1992). Hingga saat ini perkembangan sawah berjalan lancar dan bertarnbah luas. Hanya dalam kasus Pugima perkembangan sawah ke depan dibatasi oleh kondisi wilayah yang tidak memungkinkan untuk ekstensifikasi.

Dalam kenyataannya faktor pemimpin, dalam ha1 ini ketua kelompok sangat berperan dalam perkembangan sawah. Tidak selalu seorang metek dapat meningkatkan perkembangan sawah bila tidak memiliki keterampilan atau kemampuan yang diperlukan. Sebagai contoh kelompok tani di desa Siepkosi (sekitar 6 Km dari desa Tulem) yang dipimpin Lokop Walilo

yang seorang metek. Tetapi tidak dapat berkembang dengan baik karena kurangnya kemampuan dalam pengolahan sawah sehingga ditinggalkan oleh anggota kelompoknya. Sebaiknya seorang kain yang hanya mengandalkan keterampilannya tidak juga dapat mendorong pada perkembangan sawah contohnya adalah kelompok tani di kampung Pugima yang dipimpin Make Itlay. Meskipun ia merupakan tokoh pertama orang Dani yang mengembangkan sawah, saat ini mengalami staguasi, tambahan lagi ia sering konflik dengan kelompok-kelompok lain atau pun dengan generasi tua. Berbeda dengan Yusuf Alua, meskipun seorang kain tetapi mendapat dukungan dari gereja. Nampaknya kepemimpinan saja baik itu kain atau metek belum menjamin berkembangnya suatu kegiatan (program), gabungan kain dan metek nampaknya adalah yang tepat, karena berarti selain kemampuan juga, didukung oleh adat. Bila adat tidak mendukung, gereja dapat menjadi pendukung yang tepat.

yang seorang metek. Tetapi tidak dapat berkembang dengan baik karena kurangnya kemampuan dalam pengolahan sawah sehingga ditinggalkan oleh anggota kelompoknya. Sebaiknya seorang kain yang hanya mengandalkan keterampilannya tidak juga dapat mendorong pada perkembangan sawah contohnya adalah kelompok tani di kampung Pugima yang dipimpin Make Itlay. Meskipun ia merupakan tokoh pertama orang Dani yang mengembangkan sawah, saat ini mengalami staguasi, tambahan lagi ia sering konflik dengan kelompok-kelompok lain atau pun dengan generasi tua. Berbeda dengan Yusuf Alua, meskipun seorang kain tetapi mendapat dukungan dari gereja. Nampaknya kepemimpinan saja baik itu kain atau metek belum menjamin berkembangnya suatu kegiatan (program), gabungan kain dan metek nampaknya adalah yang tepat, karena berarti selain kemampuan juga, didukung oleh adat. Bila adat tidak mendukung, gereja dapat menjadi pendukung yang tepat.