3.1. Konsep Kelangkaan Air DAS

3.1.1. Tahap Pengembangan DAS

Sebelum melakukan pemodelan pengelolaan sumberdaya air di suatu wilayah, perlu diketahui ketersediaan air di wilayah bukan hanya dari sisi suplai tetapi juga sisi permintaan. Kondisi ketersediaan air di DAS dapat dijadikan pedoman sampai sejauh mana ketersediaan air dapat memenuhi kebutuhan yang ada serta stok air yang tersisa di wilayah tersebut, atau seberapa besar kemungkinan terjadinya kelangkaan air di wilayah tersebut.

Revolusi hijau yang bertujuan untuk mencapai ketersediaan pangan yang cukup, menggunakan varitas tanaman dengan produktivitas tinggi memerlukan input pupuk dan air lebih banyak, berakibat peningkatan pemakaian air pada pertanian irigasi, selain itu berkontribusi pada degradasi lingkungan antara lain kualitas air akibat peningkatan pemakaian bahan kimia oleh sektor pertanian.

Kendati peningkatan dalam produksi pertanian dan berhasil menghasilkan yang berlimpah, di sisi lain beberapa wilayah mengalami kelangkaan air ekonomi, yakni kelangkaan yang diakibatkan terbatasnya finansial untuk pengembangan sumberdaya air. Selain peningkatan penggunaan bahan kimia oleh sektor pertanian, pertumbuhan kota besar yang pesat, perkembangan industri telah menurunkan mutu air sungai, danau, akuifer, dan ekosistem.

Bermacam-macam pemahaman kelangkaan air telah dikembangkan dalam pengelolaan suatu DAS. Falkenmark (2000), dalam konsepnya memisahkan air ke dalam ”air hijau” dan ”air biru”. Air biru berperan untuk runoff sungai, sedangkan air hijau akan manguap sebelum mencapai sungai dan akan turun sebagai air hujan, sektor pertanian bergantung pada kedua-duanya.

Sumber daya air merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui baik secara alami maupun dengan pengolahan air limbah menjadi air yang layak untuk digunakan kembali. Air yang tersedia dan dapat digunakan setiap waktu sangat tergantung pada infrastruktur yang ada.

Pada awalnya, air sungai mengalir dengan bebas ke lautan, dengan meningkatnya aktivitas manusia, infrastruktur mulai dibangun guna memenuhi kebutuhan air untuk minum dan pangan. Setiap penambahan infrastruktur air biru berarti menambah persediaan air yang dapat digunakan, langkah-langkahnya seperti yang terlihat pada Gambar 3. Pengalihan hutan menjadi lahan pertanian membuat sejumlah air hujan menambah air permukaan ("air hijau", jika air ini tidak masuk ke siklus sumber daya air dapat diperbaharui).

RENEWABLE UTILIZABLE DEVELOPMENT AVAILABLE DEPLETED TIME B lue W a ter Gr e en W a ter UTILIZATION ALLOCATION

Sumber : Molden et. al. (2001)

Gambar 3. Tahap Pengembangan Daerah Aliran Sungai

Ketika permintaan meningkat dan air yang tersedia lebih banyak maka makin banyak juga air yang dihabiskan. Semakin banyak lahan pertanian dialihkan, berarti lebih banyak air irigasi dialihkan ke sektor lainnya, peningkatan air untuk sektor industri dan perkotaan (domestik) menyebabkan jumlah air yang

digunakan mendekati persediaan air yang tersedia, dan mungkin diperlukan infrastruktur baru baik untuk penyimpanannya maupun penyalurannya.

Seringkali terjadi pengambilan air melebihi sumberdaya yang tersedia, yang menyebabkan ketidak seimbangan. Sebagai contoh, di beberapa wilayah di dunia (Postel, 1999), mengalami penurunan tingkat air tanah, sementara di wilayah lain, air digunakan sangat intensif dimana aliran dikurangi sampai pada satu titik di mana garam dan polutan tidak bisa dihilangkan dari DAS tersebut.

Gambar 3 menggambarkan tiga tahap penting pengembangan DAS yang implisit dalam diskusi di atas (Molden et.al., 2001), tahapan pengembangan tersebut terdiri dari :

1. Pengembangan, pada tahap ini secara alamiah jumlah air tidak terbatas, dimana peningkatan permintaan mendorong pembangunan infrastruktur baru dan perluasan lahan pertanian.

2. Utilisasi, pada tahap ini pembangunan infrastruktur telah berlangsung dengan sasaran utamanya perbaikan sarana penyimpanan dan pengelolaan pengiriman (deliver) air, kompetisi antar sektor masih sangat kecil. Lembaga sangat memperhatikan isu sektoral seperti pengelolaan air irigasi, atau pengelolaan suplai air minum.

3. Alokasi, tahap ini terjadi ketika pengambilan air mendekati jumlah yang tersedia, untuk pengembangan lebih lanjut terbatas, nilai sumber daya air meningkat sehingga air akan direalokasikan dari yang nilainya lebih rendah untuk " nilainya yang lebih tinggi ".

Dalam Tabel 12 menunjukkan tahapan pengembangan yang terjadi pada suatu DAS dengan unsur-unsurnya yang diuraikan lebih rinci oleh Molden et.al. (2001). Diawali dengan pembangunan infrastruktur pada tahap pengembangan, perbaikan operasional dan manajemen pada tahap utilisasi dan berpindah ke

nilai pemakaian yang tinggi pada tahap alokasi. Pada tahap pengembangan, air yang tersedia melebihi dari yang dibutuhkan, kelangkaan air yang terjadi disebut kelangkaan ekonomi, yakni tidak tersedianya finansial untuk mengembangkan sumberdaya air tersebut. Konflik tidak terjadi dan nilai ekonomi air masih rendah. Tabel 12. Unsur-unsur Tahap Pengembangan Daerah Aliran Sungai

Pengembangan Utilisasi Alokasi

Pembangunan Perbaikan operasional

dan manajemen

Berpindah ke nilai pemakaian yang lebih tinggi

Pengelolaan distribusi suplai

Investasi dan perbaikan operasional dan

menajemen

Pengelolaan permintaan

Kelangkaan air ekonomi Lokalisasi kelangkaan air Kelangkaan air fisik Nilai air rendah Peningkatan nilai air Nilai air tinggi Lebih sedikit konflik air Konflik dalam sistem Konflik antar sistem Pemakaian air tanah Manajemen konjuktif Pengaturan air tanah

Pelemahan Polusi Muncul polusi Pembebasan polusi

Memasukkan / mengeluarkan orang miskin dalam pengembangan fasilitas Dalam pengambilan keputusan operasional dan manajemen termasuk orang miskin

Orang miskin

kehilangan akses ke air

Sumber : Molden et.al. (2001).

Sedangkan tahap utilisasi nilai ekonomi air mulai terbentuk dan konflik telah terjadi, ketersediaan air mendekati yang dibutuhkan, kualitas air mulai menurun. Tahapan alokasi merupakan tahapan akhir dimana ketersediaannya terbatas sehingga air bukan lagi sebagai barang publik melainkan sebagai barang ekonomi, dan akan disalurkan ke pengguna dengan nilai ekonomi yang tinggi.

3.1.2. Kelangkaan Air

Selain tahap pengembangan DAS, unsur penting lainnya dalam penelitian sumberdaya air yakni kelangkaan air suatu wilayah. Kelangkaan air ini

merupakan ukuran perbandingan antara air yang tersedia dengan yang digunakan. Berbagai perhitungan kelangkaan air telah dilakukan diantaranya berdasarkan indeks yang digunakan PBB (1997) dan diadopsi Vorosmarty et.al. (2000), yakni rasio pengambilan air tahunan W dengan air yang tersedia Q. Menurut Heap et.al. (1998) indeks kelangkaan air (RWS) diturunkan sebagai berikut WS

W

S

R

Q

-=

(1)dimana W = pengambilan air tahunan

S = parameter desalinisasi

Q = air yang tersedia

Secara umum indeks kelangkaan air adalah sebagai berikut

RWS< 0.1 tidak ada kelangkaan air 0.1 < RWS < 0.2 kelangkaan air rendah 0.2 < RWS < 0.4 kelangkaan air moderate 0.4 < RWS kelangkaan air tinggi

Pengukuran kelangkaan sumberdaya air diatas, menunjukkan indeks kelangkaan untuk air yang ada di saluran, bukan air yang tersisa di waduk. Indeks kelangkaan ini merupakan kelangkaan air secara fisik tanpa mempertimbangkan nilai ekonomi air. Asumsinya bahwa sumberdaya air merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui, dan waktu pembaharuan lebih cepat dibandingkan dengan air tanah serta tanpa memperhitungkan kualitas air yang ada.

Dalam konteks ekonomi sumberdaya pengukuran kelangkaan bukan hanya sekedar dari segi fisik saja tetapi dengan menghitung sisa umur ekonomisnya. Hal ini dengan menghitung cadangan ekonomis yang tersedia dibagi dengan tingkat ekstraksi. Pengukuran ini hampir sama dengan indeks

kelangkaan menurut Heap et.al. (1998), kelemahannya tidak mempertimbangkan aspek ekonomi, seperti harga dan biaya ekstraksi.

Hanley et.al. (1997) diacu dalam Fauzi (2004) menyarankan

menggunakan pengukuran moneter dengan cara menghitung harga riil, unit cost dan rente ekonomi dari sumberdaya. Pengukuran moneter inipun masing-masing mempunyai kelebihan dan keterbatasan, yang dapat dilihat pada Tabel 13. Pengukuran yang dianggap memiliki keunggulan dibandingkan dengan pengukuran lainnya, yakni pengukuran berdasarkan rent kelangkaan (scarcity

rent), Pengukuran ini dianggap lebih sesuai dengan kondisi sumberdaya air saat

ini.

Tabel 13. Keunggulan dan Keterbatasan Pengukuran Kelangkaan Sumberdaya

Pengukuran Kelangkaan

Keunggulan Keterbatasan 1. Harga Riil Tingkat harga sumberdaya

mencerminkan tingkat kelangkaan

- Jika ada distorsi pasar, harga tidak mencerminkan kelangkaan - Harga output sumberdaya hanya

mencerminkan harga pasar, tetapi tidak mencerminkan biaya oportunitas sosial akibat ekstraksi sumberdaya tersebut

- Tidak adanya deflator yang tepat 2. Unit Cost Unit cost menunjukkan

kelangkaan sumberdaya, makin tinggi unit cost nya

makinlangka sumberdaya tersebut

- Kesulitan mengukur kapital akibat perubahan teknologi produksi - Substitusi input tidak diperhitungkan - Unit cost berdasarkan informasi

masa lalu bukan forward looking 3. Rente kelangkaan

(scarcity rente)

- Berdasarkan teori kapital sumberdaya, dimana rate of return manfaat yang diperoleh sama dengan biaya

oportunitas dari aset lain - Makin tinggi scarcity rent makin langka sumberdaya

3.2. Kriteria Alokasi Sumberdaya Air

Menghadapi masalah kelangkaan air suatu wilayah, alokasi sebagai aktivitas ekonomi menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sumberdaya air. Alokasi air yang baik ke semua sektor pemakai air menjadi sangat penting, guna

pencapaian kesejahteraan semua pihak. Kriteria kesejahteraan yang dapat dipakai dalam mengalokasikan sumberdaya yang efisien, antara lain (1) kriteria kesejahteraan sosial, (2) kriteria pemerataan, (3) kriteria manfaat (utilitarian

criterion), dan (4) kriteria maksimin.

Kriteria kesejahteraan mengasumsikan bahwa selera maupun kesejahteraan individu dapat dihitung. Individu memiliki preferensi yang bersaing satu sama lainnya, yang berarti kesejahteraan yang diperoleh salah satu pihak hanya mungkin tercapai atas pengorbanan pihak lainnya. Kondisi kesejahteraan sosial yang optimum dimana alokasi optimum merupakan kondisi Pareto optimum dan disebut alokasi Pareto optimal.

Kriteria pemerataan, merupakan suatu kriteria berdasarkan pada tingkat kepuasan individu yang terlibat dan bukan jumlah barang yang diberikan sama jumlahnya. Jumlah barang bukan merupakan ukuran dalam kriteria pemerataan, tetapi tingkat kepuasan yang optimum masing-masing individu menjadi tolok ukur utama.

Kriteria manfaat hampir sama dengan kriteria pemerataan dimana alokasi optimum yang dipilih pada saat tingkat utilitas bersamanya mencapai maksimum. Ketiga kriteria ini sulit untuk dikuantifikasikan dan sangat normatif.

Kriteria maksimin dikemukan oleh John Rawls (1971), memandang masyarakat seperti pada posisi awal, dimana tidak ada yang tahu dimana posisi (dan kepuasannya) akhirnya. Kriteria Rawls pada dasarnya memaksimalkan posisi yang paling lemah, atau dikatakan memaksimalkan mereka yang utilitasnya minimum, karenanya sering disebut kriteria maksimin. Sifat kriteria Rawl yakni:

(1) Jika pilihan dilakukan diantara diantara distribusi dengan jumlah konstan, kriteria ini memiliki implikasi egalitarian, semua orang akan menerima jumlah yang sama (distribusi merata).

(2) Jika pemilihan dilakukan diantara distribusi yang tidak tetap, kriteria Rawls selalu membela oranng yang terburuk dan mengorbankan keseluruhan; atau dengan kata lain Rawls tidak konsisten dengan kriteria kompensasi ekonomi yang umum.

(3) Dalam kondisi yang lebih kompleks dengan barang dan individu yang banyak dimana cita rasa sangat beragam, kriteria ini tidak dapat diterapkan.

Dalam mengalokasikan sumberdaya tiga hal pokok yang perlu diperhatikan, yakni:

(1) Alokasi sumberdaya dikatakan efisien jika semua sumberdaya yang ada telah digunakan dan jika rate of technical substitution (RTS) antara sumberdaya tersebut sama untuk setiap output yang dihasilkan.

(2) Agar produksi efisien, sumberdaya harus dialokasikan sedemikian rupa sehingga produktivitas marjinal fisik setiap sumber dalam aktivitas produksi suatu barang tertentu sama, tanpa memperhatikan perusahaan mana yang memproduksinya.

(3) Jika dua atau lebih perusahaan menghasilkan output yang sama, mereka harus beroperasi pada titik-titik daerah kemungkinan produksi, pada saat dimana transformasi produk kedua perusahaan sama besarnya satu sama lain.

3.3. Mekanisme Alokasi Sumberdaya Air.

Berbagai kriteria diatas membuat pengelolaan sumberdaya air khususnya alokasi menjadi lebih kompleks. Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, berbagai mekanisme alokasi yang umum dilakukan adalah:

Queuing System (sistem antrian), water pricing, alokasi publik dan user based allocation serta berbasis pasar (water market) (Fauzi, 2004).

3.3.1. Queuing System

Queuing System adalah salah satu sistem yang terkait dengan masalah

lokasi, sistem ini Queuing System merupakan sistem tertua tetapi masih banyak dilakukan di berbagai negara. Dalam sistem ini ada dua sistem alokasi yakni

Riparian Water Right dan Prior Appropriation Water Right. Riparian Water Right,

alokasi didasarkan pada jarak lahan dengan sumberdaya air yang ada, lahan yang berada di hulu akan lebih dulu memperoleh air dibandingkan yang berada di hilir. Sistem ini sering menimbulkan eksternalitas, karena tidak adanya hak yang mengikat dan air tidak bisa dialihkan ke tempat lain yang memberikan nilai lebih tinggi.

Sistem antrian yang kedua Prior Appropriation Water Right, didasarkan pada prinsip bahwa hak atas kepemilikan air diperoleh melalui penemuan maupun kepemilikan secara turun temurun, kepemilikan bersifat mutlak. Berbeda dengan sistem riparian, jika pemilik tidak menggunakan air untuk kepentingan yang bermanfaat (beneficial user) hak tersebut bisa hilang. Sistem antrian inipun kepemilikannya tidak bisa dialihkan kepada yang lain sama seperti sistem riparian.

3.3.2. Water Pricing

Air merupakan barang nilai tambah, salah satu usaha untuk memberikan nilai kepada sumberdaya tersebut melalui water treatment sehingga untuk mencapai kualitas yang dikehendaki dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Penentuan harga yang tepat yang dapat menggambarkan biaya yang sebenarnya dan akan memberikan sinyal kepada user mengenai nilai daripada air melalui water pricing. Model sumberdaya air yang didasarkan pada water

3.3.3. Alokasi Publik

Sumberdaya air termasuk salah satu sumberdaya yang pengelolaannya cukup unik, air sulit diperlakukan sebagai barang yang diperdagangkan (marketed goods). Penyediaan sumberdaya air dalam skala besar seperti pembangunan waduk, bendung dan jaringan irigasi tidak mungkin dilakukan secara privat tetapi diperlukan campur tangan pemerintah untuk mendanainya.

Alokasinyapun dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah, menurut Dinar et.al. (1997) menyatakan bahwa alokasi yang dilakukan publik atau pemerintah dapat menjawab aspek equity, dimana masyarakat miskin dapat mengakses sumberdaya air tersebut. Alokasi ini diringi dengan pemberian subsidi bagi wilayah yang memberikan nilai rendah terhadap sumberdaya air. Subsidi inilah yang mengakibatkan inefisiensi terhadap pemanfaatan sumberdaya air, karena adanya faktor ”hidden cost” dimana subsidi tidak menggambarkan opportunity cost yang sebenarnya dari pengelolaan

sumberdaya air.

3.3.4. Alokasi Berdasarkan Pengguna

Alokasi sumberdaya air berdasarkan pengguna (user-based) seperti subak di Bali. Sistem alokasi ini menggunakan berbagai variasi pengaturan seperti berdasarkan rotasi waktu (bergilir), kedalaman air, kedekatan lokasi, dan sistem pembagian lainnya.

Salah satu karateristik penting dalam sistem alokasi ini adalah pentingnya peran kelembagaan, karena efisiensinya alokasi ini sangat bergantung padaa berfungsinya kelembagaan di tingkat komunal (Meinzen et.al., 1997). Dinar et.al. (1997), menyatakan bahwa norma sosial akan memberikan insentif untuk konservasi, organisasi yang dilandasi kepercayaan akan menghasilkan tingkat efisiensi yang tinggi serta fleksibilitas terhadap pola perubahan yang terjadi pada

kebutuhan lokal, dan lebih feasible secara administratif, lebih berkelanjutan, dan lebih diterima secara politis.

Kekurangan sistem ini kurangnya kapasitas kelembagaan lokal dalam menangani kebutuhan intersektoral, seperti kebutuhan rumah tangga (domestik) dan industri.

3.3.5. Alokasi Berbasis Pasar

Sistem alokasi berbasis pasar ini masih menjadi pertentangan, berbagai pendapat mengenai sumberdaya air dimana sebagai kebutuhan yang essensial, maka tidak dapat diukur harganya tetapi harus selalu tersedia walaupun tanpa mengeluarkan biaya. Alokasi ini dapat menimbulkan ketidak adilan dimana masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat mengaksesnya jika harga ditentukan dengan mekanisme pasar.

Water market pada prinsipnya adalah pertukaran hak atas pemanfaatan air

(water use right), dimana water market harus mengikuti kaidah ekonomi dalam pengoperasian pasar, yang antara lain mencakup penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama, pasar yang bersifat kompetitif yang berimplikasi pada keputusan yang diambil oleh salah satu pihak tidak mempengaruhi keputusan pihak lain, dan pelaku ekonomi memiliki motif untuk memaksimumkan menfaat ekonomi. Kondisi-kondisi tersebut memungkinkan dicapainya keseimbangan penawaran dan permintaan dalam transaksi air.

Mekanisme ini memiliki beberapa kelebihan antara lain, memungkinkan dilakukan internalisasi biaya eksternal (akibat pencemaran misalnya) oleh pihak penyuplai (penjual). Kelebihan lainnya sperti yang diungkapkan Rosegrant dan Binswanger (1994), yakni (1) memungkinkan terjadinya pengukuhan atas hak pengelolaan air, (2) memberikan intensif kepada untuk memperhatikan eksternal yang ditimbulkan akibat penggunaan air, sehingga mengurangi tekanan terhadap

sumberdaya air, (3) memberikan fleksibilitas bagi pengguna dan berekasi terhadap perubahan permintaan dan penawaran, dan (4) sistem pasar mengaharuskan kedua belah pihak menyetujui perubahan realokasi air, sehingga pengguna air dalam sistem pasar lebih diberdayakan.

Pertukaran antar sektor yang dimungkinkan dalam sistem pasar, seperti pertanian dan industri akan menyebabkan masalah lingkungan, seperti pencemaran, tetapi juga rawan terhadap dampak negatif lingkungan yang akan ditimbulkannya.

Model sumberdaya air sangat beragam baik dari bentuk fungsi maupun kriteria dan merkanismenya, dari berbagai pendapat dan pemodelan yang dikemukakan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa karena sifat sumberdaya air yang merupakan gabungan antara barang publik dan ekonomi menyebabkan kesulitan dalam pemodelannya. Terutama air permukaan dimana untuk membangun sarana penyimpanannya dibutuhkan biaya yang besar dan biasanya dilakukan oleh pemerintah. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan penduduk yang tidak disertai dengan penyediaan air menyebabkan air menjadi langka dan beralih menjadi barang ekonomi. Sementara sektor pertanian yang merupakan pengguna air terbesar masih menganggap air sebagai barang publik sehingga petani sebagai pengelola air di petak sawah dalam penggunaannya tidak memperlakukan sebagai barang ekonomi yang mulai langka. Sedangkan untuk sektor non pertanian memberikan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian dan telah menganggap sebagai barang ekonomi. Perbedaan pandangan pengguna sumberdaya air inilah yang menyulitkan ketika akan dilakukan valuasi terhadap alokasi sumberdaya tersebut.

3.4. Transisi Mekanisme Alokasi Sumberdaya Air

Berbagai mekanisme yang telah diungkapkan diatas, menunjukkan bahwa alokasi sumberdaya air tidaklah semudah seperti komoditi atau input lainnya. Alokasi sumberdaya air yang dilakukan di DI Jatiluhur tidak mengikuti salah satu mekanisme diatas tetapi merupakan kombinasi dari beberapa mekanisme alokasi. Hal ini disebabkan sektor pengguna air yang tidak dapat dikategorikan sebagai ”pembeli murni”, begitu juga PJT II yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pengelola bukanlah ”penjual murni”. Mekanisme alokasi sumberdaya air DI Jatiluhur merupakan kombinasi antara mekanisme berbasis komunal dan publik untuk sektor pertanian, dan berbasis pasar untuk sektor non pertanian.

Situasi di DI Jatiluhur hampir mirip dengan situasi pasar air irigasi yang terjadi di Amerika Baratdaya yang dikemukan oleh Randall (1981). Ekonomi sumberdaya termasuk sumberdaya air, seringkali menghadapi situasi pasar tidak sempurna, tanpa keseimbangan harga dan masalah keseimbangan dinamik yang kompleks, yang menyulitkan analisa. Namun banyak juga masalah sumberdaya yang berhasil diselesaikan dengan menggunakan model demand, supply, dan keseimbangan pasar yang sederhana, salah satunya masalah air irigasi di Amerika Baratdaya (Randall, 1987).

Suplai air irigasi digambarkan sebagai garis vertikal, dimana suplainya dianggap inelastis sempurna yang tidak berubah karena perubahan harga pada selang waktu tertentu. Garis suplai air irigasi yang vertikal sangat tergantung pada curah hujan, run-off sungai, kapasitas saluran, evaporasi dan perembesan serta kapasitas penampungan air (waduk), dengan asumsi suplai air irigasi yang

Ketika penambahan sarana penyimpanan dibangun, maka kurva suplai air irigasi akan bergeser ke kanan sesuai dengan sarana yang ditambahkan. Pergeseran terjadi hanya pada awal pembangunan waduk sampai dengan selesainya, namun setelah waduk beroperasi kurva suplai air irigasi tidak akan bergeser lagi.

Permintaan air di wilayah ini dapat dibagi dalam 2 kategori besar, yakni pertanian dan urban. Permintaan air urban terjadi akibat pertumbuhan dan perkembangan wilayah perkotaan yang pesat, dan wilayah perkotaan ini mengandalkan air dari sistem sungai yang ada sama seperti pertanian. Pemukiman dan industri memberikan valuasi air lebih tinggi dari pada pertanian menyebabkan terjadinya kompetisi dengan pertanian.

DU DA SO SK G P1 P0 0 Q 0 U Q1 U Q1 A Q0 A Q B A C D E Volume (Q) Harga DG

Gambar 4. Transisi Mekanisme Alokasi Sumberdaya Air

Misalkan, DA menggambarkan permintaan air pertanian, DU permintaan air urban serta DG merupakan permintaan agregat keduanya dan air yang tersedia sebanyak Q . Jika mekanisme alokasinya dengan sistem antrian dan petani memiliki hak pemanfaatan lebih dulu (senior right), harga air untuk

pertanian sama dengan nol, dengan konsumsi sebesar QA0. Konsumsi untuk urban merupakan sisa dari sektor pertanian sebayak Q-Q0A atau sebesar 0-QU0. Ketika perdagangan antar sektor (dalam kelompok urban) diperbolehkan, harga untuk urban ditetapkan sebesar P0.

Pada posisi awal, surplus petani sebesar P0Q 0 dan surplus yang 0A

diperoleh urban sama dengan GFQu00. Pemilik sumberdaya air memiliki surplus sebesar P0FQ 0 dengat net surplus sebesar Pu0 0FG.Jika trading antara dua

pengguna (pertanian dan urban) diperbolehkan (sistem pasar), harga akan turun dari P0 menjadi P1, yang merupakan keseimbangan antara penawaran agregat

dan permintaan agregat. Konsumsi untuk urban sebesar Q dan konsumsi untuk U1 pertanian sebesar Q . Manfaat bersih yang diperoleh pertanian sebesar CD1A Q , A0 sedangkan yang diperoleh urban sebesar FAB. Dampak akibat adanya trading sebesar FAB+ CDQ . Ternyata transisi ke sistem pasar akan memperbaiki 0A kesejahteraan publik.

3.5. Valuasi Penggunaan Air

3.5.1. Valuasi Air Pertanian

Dalam menghitung valuasi air yang digunakan sektor pertanian, pendekatan yang dilakukan menggunakan fungsi produksi pertanian dan air sebagai inputnya. Hal yang paling mendasar dalam mengestimasi permintaan air pertanian adalah fungsi produksi yang menghubungkan produksi tanaman dengan air dan input lainnya. Suatu model produksi air-tanaman yang ideal yaitu model yang fleksibel terhadap isu tanaman, lahan maupun daerah aliran sungai.

Fungsi produksi yang peka terhadap perubahan kebijakan dan hasilnya mudah ditransfer ke lokasi lainnya, mudah pengoperasiannya, membutuhkan

sedikit data, mudah menyesuaikan pada berbagai kondisi pertanian, cukup lengkap sebagai estimasi pengaruh luar, serta interaksi antara kualitas dan kuantitas dan input air serta produksi output seimbang (Dinar dan Letey, 1999). Tabel 14. Berbagai Fungsi Produksi Pertanian yang Dikembangkan pada

Tahun 1977-2002

Model Dikembangkan Komoditi Variabel

1. Evapotrans-pirasi dan Transpirasi

Doorenbos and Pruitt, 1977 padi, jagung, sorgum, alfalfa, kacang tanah, kacang-kacangan, bawang merah

kelembaban tanah, kondisi klimat, suplai air

Doorenbos and Kassam, 1979 23 komoditi kelembaban tanah, suplai air dan kondisi klimat Hanks and Hill,1980 Padi Tingkat salinitas,

kelembaban tanah, strategi irigasi

Input air 2. Simulasi Dinar and Letey,1996 Padi

a. PNUTGRO Boote et al, 1989 Kacang tanah b. SIMPOTATO Jones and Kiniry, 1986 Kentang c. CERES Jones and Kiniry, 1986 Jagung d. SOYCROS de Vries et al, 1992 Kedelai

Air tahunan,

salinitas irigasi, koefisien sensivitas dan salinitas, evapotranspirasi. Air sebagai kendala 3. Estimasi Dinar and Letey ,1996

Gollehon dan Negri, 1993 13 komoditi Paris dan Knapp, 1989

Berck dan Helfand,1980

Air yang diberikan, keseragaman irigasi, salinitas. 4. Hibrid Calibtrated Productions Equilibrium (CPE)

Howitt, 1995 Kedalaman tanah, tinggi

dan kualitas air

5. Fungsi respons Bouman and Tuong, 2000 Padi hubungan antara air irigasi sebagai input , input lain fixed

Rodgers and Zaafrano,2002 Padi hubungan antara air irigasi sebagai input , input lain fixed

Sumber : Berbagai sumber disarikan

Beberapa pendekatan fungsi produksi pertanian, yakni (1) model evapotranspirasi dan transpirasi, (2) model simulasi, (3) model estimasi, (4) model hibrida yakni kombinasi aspek dari ketiga tipe sebelumnya, serta (5) fungsi respons hasil tanaman terhadap pemberian air.

3.5.2. Valuasi Air Non Pertanian

Penggunaan air non pertanian termasuk permintaan air untuk rumah tangga, industri, air minum, pembangkit tenaga listrik, pertambangan dan pabrik, rekreasi dan lingkungan. Kesulitan valuasi air non pertanian disebabkan antara lain (1) tidak adanya pasar air yang jelas, (2) tidak adanya saingan dan eksklusifitas dalam mengkonsumsi air, dan (3) mobilitas air yang menyulitkan penentuan harga. Terdapat dua cara penentuan valuasi air non pertanian, berdasarkan pasar dan non pasar.

3.5.2.1. Valuasi Berdasarkan Pasar

Air merupakan barang nilai tambah, salah satu usaha untuk memberikan nilai kepada sumberdaya tersebut melalui water treatment sehingga untuk mencapai kualitas yang dikehendaki dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Penentuan harga yang tepat yang dapat menggambarkan biaya yang sebenarnya dan akan memberikan sinyal kepada user mengenai nilai daripada air melalui water pricing. Model sumberdaya air yang didasarkan pada water

pricing adalah marginal cost pricing (MCP).

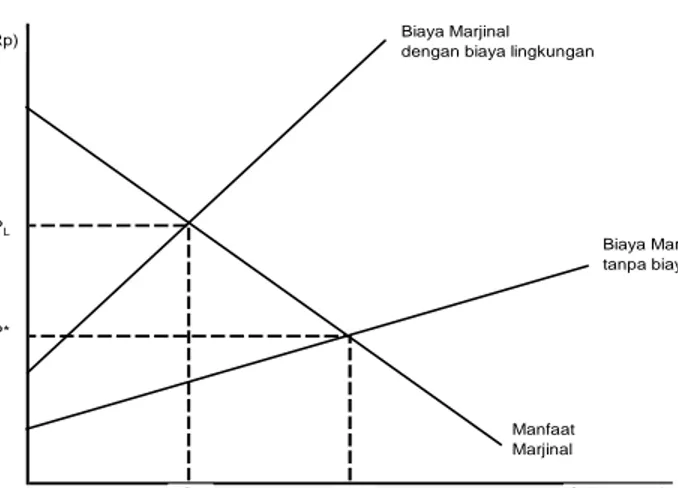

Mekanisme MCP didasarkan pada prinsip ekonomi bahwa alokasi sumberdaya air yang optimal secara sosial alah dimana manfaat sosial marjinal yang diperoleh dari konsumsi air setara dengan biaya sosial marjinal yang dikeluarkannya. Manfaat sosial marjinal dicirikan oleh kurva permintaan terhadap air, sementara biaya sosial marjinal yang menggambarkan kurva suplai air yang menunjukkan biaya yang harus dibayar oleh user untuk memproduksi satu unit tambahan air.

Biaya Marjinal dengan biaya lingkungan

Biaya Marjinal tanpa biaya lingkungan

Manfaat Marjinal Q (kuantitas) (Rp) PL QL Q* P*

Gambar 5. Alokasi Optimal berdasarkan Marginal Cost Pricing

Biaya marjinal atas sumberdaya air ini termasuk biaya pengguna (user cost) atau biaya korbanan terjadinya deplesi sumberdaya air, biaya eksternal, seperti biaya lingkungan dan sebagainya.

Dinar et.al. (1997) menyatakan bahwa mekanisme MCP memiliki

beberapa kelebihan, antara lain mekanisme ini secara teoritis paling efisien dan dapat menghindari underpriced (penilaian di bawah harga) dan penggunaan berlebihan (overuse). Selain itu, MCP memiliki beberapa kelemahan antara lain aspek kesetaraan (equity), dimana masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat mengakses sumberdaya air terutama pada musim kemarau ketika air yang tersedia lebih sedikit dan harganya meningkat.

Spulber dan Sabbaghi (1994) diacu dalam Fauzi (2004), kelemahan penggunaan MCP, antara lain (1) biaya marjinal bersifat multi dimensi yang menyangkut beberapa input termasuk kuantitas dan kualitas sumberdaya air, (2) biaya marjinal berbeda antara jangka pendek (short run marginal cost) dan jangka panjang (long run marginal cost), dan (3) biaya marjinal juga dipengaruhi oleh perubahan permintaan baik temporal maupun permanen.

Hartwick dan Olewiler (1998) melihat bahwa mekanisme MCP sulit diterapkan, karena suplai sumberdaya air terbatas sehingga penyedia air biasanya dilakukan dalam bentuk monopoli dengan struktur pasar monopolistik, sehingga alokasi yang efisien sulit dicapai.

3.5.2.2. Valuasi Berdasarkan Non Pasar

Sumberdaya air termasuk salah satu sumberdaya yang pengelolaannya cukup unik, air sulit diperlakukan sebagai barang yang diperdagangkan (marketed goods). Penyediaan sumberdaya air dalam skala besar seperti pembangunan waduk, bendung dan jaringan irigasi tidak mungkin dilakukan secara privat tetapi diperlukan campur tangan pemerintah untuk mendanainya.

Alokasinyapun dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah, menurut Dinar et.al. (1997) menyatakan bahwa alokasi yang dilakukan publik atau pemerintah dapat menjawab aspek equity, dimana masyarakat miskin dapat mengakses sumberdaya air tersebut. Alokasi ini diringi dengan pemberian subsidi bagi wilayah yang memberikan nilai rendah terhadap sumberdaya air. Subsidi inilah yang mengakibatkan inefisiensi terhadap pemanfaatan sumberdaya air, karena adanya faktor ”hidden cost” dimana subsidi tidak menggambarkan opportunity cost yang sebenarnya dari pengelolaan

sumberdaya air.

Kelima faktor yakni kondisi DAS, indeks kelangkaan air, kriteria alokasi sumberdaya air dan mekanisme alokasi sumberdaya air serta valuasi alokasi sumberdaya air, yang telah diuraikan diatas merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam membentuk model pengelolaan sumberdaya air. Kondisi suatu DAS perlu diketahui terlebih dahulu agar dapat mengindentifikasi keadaan sumberdaya air di wilayah tersebut dan menentukan keputusan yang terbaik dalam pengelolaan sumberdaya air di wilayah tersebut.

Kondisi DAS aktual menggambarkan tahapan pengembangannya, yang berhubungan dengan ketersediaan sumberdaya air dan finansial yang dibutuhkan. Tahapan pengembangan menjadi lebih lengkap dengan adanya pengukuran indeks kelangkaan. Indeks kelangkaan ini menunjukkan apakah wilayah tersebut sudah menghadapi permasalahan kelangkaan sumberdaya air dan sampai sejauh mana kelangkaan tersebut berpengaruh pada pengelolaan sumberdaya air yang ada.

Bila indeks kelangkaan air menunjukkan telah terjadi kelangkaan air, alokasi bagaimana yang sebaiknya dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya air di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan aturan alokasi sumberdaya serta mekanisme yang sesuai dengan kondisi yang ada.

Valuasi terhadap sumberdaya air yang telah dikonsumsi baik sebagai input maupun sebagai barang akhir (final goods), berperanan penting dalam menilai sumberdaya air yang telah digunakan, karena sumberdaya air merupakan aset yang mempunyai arti ekonomi. Adanya valuasi terhadap air menandakan bahwa air bukan merupakan barang bebas tetapi sudah menjadi barang ekonomi dan memiliki nilai pasar.

Setelah memahami kondisi yang ada di wilayah yang akan diteliti barulah pemodelan pengelolaan sumberdaya air dilakukan dengan mempertimbangan sehingga model yang dihasilkan benar-benar sesuai dan merupakan gambaran wilayah tersebut, baik ketersediaan airnya maupun sektor-sektor yang terlibat di dalamnya. Keputusan yang diambil merupakan keputusan yang dapat memenuhi kriteria yang telah dikemukan diatas.