KEMAMPUAN ADAPTASI TANAMAN KEDELAI TERHADAP KEKERINGAN

PADA TANAH-TANAH DENGAN TEKSTUR YANG BERBEDA

[THE SOYBEAN ADAPTABILITY AGAINST DROUGHT ON SOIL WITH

DIFFERENT TEXTURES]

Arsyad A. R.

1Abstract

The objective of this study was to investigate the effect of soil water content or soil water potential on leaf water status, stomatal conductivity, and yield of soybean grown on clay and sandy soils. The experiment was conducted at the Research Farm, Agricultural Faculty, University of Jambi, from December 2001 through to May 2002. The experiment used a Randomised Block Design with two factors (water deficit and soil type), and repeated three times. One control of normal water application was provided for each soil type. The soybean cv. Wilis were grown on the two soil types in a 40-L pot, and shaded with transparent plastic cover for water deficit treatment, or no shading for control treatment. The parameters observed were soil mass-volume, total pore, soil water content, soil water potential, relative soil water availability, leaf length, and plant height. The results showed that the water content of growing media affected soil water condition at field capacity or at permanent wilting point, as well as soil pore distribution. However, the difference in soil water content did not significantly affect plant height due to the strong adaptability of soybean against their environment by closing their stomates when the condition was unfavourable.

Key words: water stress, water deficit, clay, sandy, Glycine max. Kata kunci: cekaman air, defisit air, liat, berpasir, Glycine max.

1

Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361.

PENDAHULUAN

Air adalah salah satu bahan yang sangat pen-ting untuk pertumbuhan tanaman, yaitu sebagai ba-han pembentuk, pelarut, pereaksi dan untuk mem-pertahankan turgiditas. Meskipun air begitu pen-ting untuk tanaman, belum diketahui secara pasti bagaimana defisit air tanah dapat menurunkan komponenkomponen hasil tanaman, karena meka-nisme bagaimana kekurangan air mempengaruhi pertumbuhan tanaman belum banyak dipahami.

Salah satu cekaman yang sering dialami tanam-an adalah defisit air. Defisit air untuk jtanam-angka waktu yang pendek ataupun lama umumnya menjadi pe-nyebab utama menurunnya produksi pertanian. Di-karenakan terbatasnya ketersediaan air, sementara permintaan akan produk pertanian terus mening-kat, maka bidang ini perlu mendapat perhatian

se-rius. Manajemen air untuk pertanian dan penggu-naan air oleh tanaman selayaknya dioptimalkan. Hal ini memerlukan pemahaman bagaimana defisit air mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman dan mekanisme yang terjadi di balik itu.

Menurunnya ketersediaan air tanaman akibat pengeringan tanah menyebabkan menurunnya pe-nyerapan air oleh akar tanaman, dan pada giliran-nya akan menurunkan kandungan air tanaman, po-tensial air tanaman (status air daun), tekanan turgor dan konduktivitas stomata, sehingga pertumbuhan tanaman terhambat (Kramer, 1988). Namun hasil pe-nelitian yang dilakukan di rumah kaca menunjukkan bahwa pengeringan sebagian dari sistem perakaran tidak menyebabkan penurunan yang nyata pada status air daun meskipun menghambat pertumbuh-an dpertumbuh-an perkembpertumbuh-angpertumbuh-an tpertumbuh-anampertumbuh-an, seperti halnya pa-da tanaman “isohidrik” (Tardieu pa-dan Davies, 1993).

Diduga tanaman memiliki kemampuan mende-teksi jumlah air tersedia di dalam tanah dan meng-atur pergerakan stomata dan laju pertumbuhan da-un (Davies et al., 1990). Dalam hubda-ungannya de-ngan hal ini, banyak eksperimen telah dilakukan untuk mengidentifikasi sinyal non-hidraulik yang diproduksi akar dan dikirim ke daun yang menu-runkan konduktivitas stomata dan pertumbuhan daun ( Davies et al., 1990; Ali et al., 1999).

Pada eksperimen ‘split root’ (perakaran terpi-sah), penutupan stomata telah terjadi walau hanya sebagian sistem perakaran berada di tanah yang mengering. Jensen et al. (1989) menyatakan bah-wa hal ini merupakan fungsi dari jumlah perakaran yang berada di tanah basah, karena korelasi positif telah ditemukan antara penutupan stomata dengan fraksi perakaran yang berada di tanah basah. Akan tetapi, pengeringan sebagian dari sistem perakaran dari jagung yang ditanam di lapangan tidak mem-pengaruhi pergerakan stomata sampai seluruh pro-fil tanah hampir kering (Tardieu et al., 1992). Diduga hal ini disebabkan oleh pengenceran yang le -bih besar jika defisit uap naik, seperti yang terjadi di lapangan.

Jenis tanah dengan tekstur yang b erbeda akan mempunyai kapasitas menahan dan menyediakan air untuk tanaman yang berbeda. Demikian juga tanah-tanah dengan kandungan air sama belum tentu memiliki kemampuan menyediakan air untuk tanaman dalam jumlah yang sama. Hal ini karena penyerapan air oleh tanaman lebih dipengaruhi oleh potensial air tanah dari pada kandungan air tanah (Ali et al., 1999). Baik potensial maupun kandungan air pada suatu profil tanah tidak akan seragam sehingga diduga hal ini akan

mempengaruhi adaptasi tanaman terhadap kekeringan. Seperti telah diketahui, bahwa distribusi akar tidak seragam secara vertikal dan sebagian akar tanaman tidak berada pada zona cukup air sehingga tidak mampu menyediakan kebutuhan air tanaman. Sistem perakaran yang terdapat pada tanah (bagian atas) yang kering lebih dahulu akan mempengaruhi fisiologi tanaman.

Studi ini didisain untuk mempelajari pengaruh penurunan kandungan air tanah dan/atau potensial air tanah terhadap status air (kadar dan potensial) daun, konduktivitas stomata dan hasil tanaman ke-delai yang tumbuh pada tanah liat dan tanah pasir yang mempunyai kurva karakteristik air tanah yang sangat berbeda. Potensial air tanah yang serupa bisa saja terjadi pada kedua tanah tersebut, akan tetapi pada kandungan air tanah yang berbeda. Kadar air tanah tersedia bagi tanaman akan

ditentukan pada tanah dengan kurva karakteristik yang berbeda ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh tekstur tanah terhadap kadar air tersedia bagi tanaman kedelai, dan pengaruh status air tanah terhadap kemampuan adaptasi tanaman kedelai.

BAHAN DAN METODA Tanah, tanaman dan disain penelitian

Dua jenis tanah yang berbeda tekstur dominan-nya (berpasir dan berliat ) digunakan dalam pene-litian ini. Kedua jenis tanah tersebut diambil dari kebun petani Pasir Putih The Hok (bepasir) dan kebun percobaan Unja di Desa Pondok Meja (berliat). Tanah dimasukan ke dalam pot berukuran lebih-kurang 40 liter.

Kedelai varietasWilis ditanam di dalam pot di lapangan yang diberi atap plastik untuk perlakuan defisit air pada saat dikeringkan. Setiap tanaman diberi pupuk anjuran sebelum tanam (TSP setara 100 kg ha-1 P2O5, KCl setara dengan 100 kg ha

-1

K2O

dan Urea setara dengan 200 kg ha-1 N). Dua tanaman yang tumbuh baik dari 4 benih yang ditugalkan dibiarkan tumbuh.

Rancangan Acak Kelompok dengan dua macam tanah yang berbeda (berpasir dan berliat) dipakai dalam penelitian ini, dengan 3 ulangan pada setiap perlakuan dan setiap kelompok (perlakuan defisit air dan kontrol). Sehingga jumlah unitnya adalah 2 perlakuan x 2 jenis tanah (= 4 unit). Setiap perlakuan dalam kelompok diulang 3 kali. Jika setiap pengukuran variable (destruktif) diperlukan satu pot dan lama perlakuan pengeringannya diperkirakan 12 hari, maka diperlukan sebanyak 12 (pot) x 12 (hari) = 144 pot untuk pengukuran variable. Jika diperlukan 3 pot tidak terganggu hingga panen untuk pengukuran variable hasil tanaman, maka diperlukan tam-bahan pot sebanyak 12 pot. Jumlah pot yang diper-lukan adalah 144 + 12 = 156 buah. Jarak antar pot adalah 40 x 20 cm, dan letak setiap unit percobaan disusun secara acak. Variabel yang diukur

Sifat fisika tanah seperti kurva karakteristik air tanah (kurva pF), total ruang pori (TRP,%), dan berat volume (BV, g cm-3) diukur untuk setiap jenis tanah pada kedalam 10 - 20 cm di awal penelitian. Produksi kedelai (kg per pot) diukur setelah panen. Variabel yang lain diukur pada saat perlakuan defisit air mulai awal fase pembungaan hingga mendekati titik layu permanen.

Variabel yang diukur untuk penelitian ini adalah jenis tanah (deskripsi), BV (gravimetrik), TRP (gravimetrik), kadar air tanah (%) harian dengan neutron probe, potensial air tanah (Mpa) harian di lapangan dengan tensiometer (dari kapasitas lapang hingga batas bacaan tensiometer), ketersediaan air tanah relatif, panjang daun (cm) harian dan tinggi tanaman (cm).

Status air tanah dan perlakuan

Pada saat perlakuan pengeringan, kadar air ta-nah diukur setiap hari secara gravimetrik dan de-ngan neuntron probe pada kedalaman 10, 20, 30 dan 40 cm dari permukaan tanah, dan juga dengan cara penimbangan pot tanaman. Pengairan akan di-berikan sesuai dengan defisit air yang dihitung ber-dasarkan pengukuran tersebut, kecuali untuk ta-naman yang diberi perlakuan kekeringan. Potensial air tanah dipertahankan di atas 0,03 Mpa untuk plot kontrol. Potensial air tanah ini diukur dengan tensiometer (Ceramic Cups No. 2131, Soil Moisture Equipment Corp, Santa Barbara, USA) setiap pagi hari pada kedalaman 10 dan 20 cm.

Perlakuannya (dua perlakuan pada dua kelom-pok tanah, yaitu berpasir dan berliat) adalah kontrol (tanpa defisit air) dan dengan defisit air. Perlakuan defisit air ialah dengan kekeringan tunggal tanpa pengairan pada fase generatif (awal pembungaan) karena fase inilah tanaman paling sensitif terhadap kekurangan air (Turner, 1997; Saini dan Westgate, 2000). Penambahan air tanah (pada perlakuan defisit air) dicegah dan areal penelitian tanaman ditutupi dengan atap plastik. Tanaman yang kekeringan akan diberi air kembali jika hampir seluruh air tersedia telah dipergunakan, dimana secara visual tanaman mendekati layu permanen. Kemudian kedua perlakuan diusahakan selalu tanpa defisit air sampai panen dan atap plastik dibuka untuk menghindari etiolasi.

Untuk membedakan kedua tanah yang mempu-nyai ketersediaan air yang berbeda tersebut, maka ketersediaan air tanah relatif (Atr dalam %) untuk seluruh profil akan digunakan dan dihitung dari kadar air tanah aktual (Kaa dalam %), kapasitas la-pang (Kl dalam %) dan titil Layu permanen (Tlp dalam %) dengan rumus berikut:

Tlp Kl Kaa Atr =

Status air tanaman dan konduktivitas stomata Status air (kadar air dan potensial air) daun di-ukur pada waktu tengah hari (antara pukul 10.30

hingga 14.00). Setelah pengukuran konduktivitas stomata (dengan porometer AP4, Delta T, UK), daun yang sama diukur potensial airnya (dengan pressure bomb) dan dibagi dua untuk pengukuran potensi osmotiknya (dengan psychrometer/alat dew point microvolt meter) dan kadar air relatifnya (secara gravimetik).

Konduktivitas stomata (mol m-2 det-1) diukur dengan porometer AP4 pada tengah hari (antara pukul 10.30 hingga 14.00). Prinsip kerja porometer AP4 adalah pengukuran waktu yang diperlukan untuk meningkatkan kelembaban tertentu di dalam kuvet pengukur dan hasilnya dipakai untuk mencari konduktivitas dari kurva kalibrasi. Kalibrasi selalu dilakukan setiap hari sebelum pengukuran harian. Analisis data

Pengaruh perlakuan terhadap variabel dianalisis dengan sidik ragam. Secara diskriptis, pengaruh de-fisit air terhadap setiap variabel ditampilkan dalam bentuk grafik. Untuk mengetahui pada tahap mana atau pada hari ke-berapa pengaruh defisit air pada variabel yang diukur tersebut mulai berbeda secara statistik dari kontrol dilakukan uji t setiap harinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil analisis awal sifat fisika tanah

Hasil pengamatan sifat-sifat fisika pada media tekstur pasir dan tekstur liat pada awal penelitian untuk parameter kurva karakteristik air tanah (kurva pF), total ruang pori (%) dan berat volume (BV g cm-3) disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data pengukuran sifat fisika tanah pada kedua media tanah

Tekstur media Peubah-peubah Pasir Liat Tekstur pasir (%) 73,84 65,17 Tekstur debu (%) 8,22 10,49 Tekstur liat (%) 17,94 24,34 Berat volume (g cm-3) 1,28 1,22

Berat jenis masa tanah 2,11 2,07

Total ruang pori (% Volume) 59,66 57,94.

Kadar air kapasitas lapang (%) 14,33 21,32

Kadar air titik layu permanen (% volume) 9,07 14,05 pF 1,00 (% volume) 36,68 45,46 pF 2,00 (% volume) 17,22 26,65 pF 2,54 (% volume) 14,33 21,32 pF 4,20 (%volume) 9,07 14,05

-20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Hari

Potensial air (m bar)

PK PD10 PD20 LK LD10 LD20

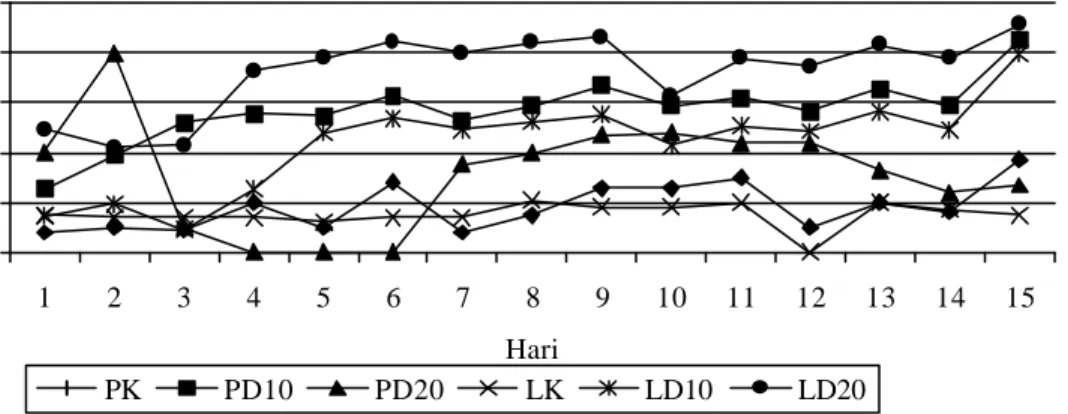

Gambar 1. Grafik potensial air tanah. PK = media pasir kontrol, PD10 = defisit air pada media pasir ke-dalaman 10 cm, PD20 = defisit air pada media pasir keke-dalaman 20 cm, LK = media liat kon-trol, LD10 = defisit air pada media liat kedalaman 10 cm, LD20 = defisit air pada media liat kedalaman 20 cm.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa pada tanah dalam keadaan kadar air titik layu permanen, media tekstur liat adalah 14,04% dan kadar air pada titik layu permanen untuk media tekstur pasir adalah 9,07%. Jadi dalam kondisi titik layu permanen kadar air pada media tekstur liat relatif lebih tinggi. Juga terlihat bahwa distribusi ukuran pori tanah pada kedua media juga berbeda. Hal ini dapat dilihat pada hasil pengukuran pF tanah dari kedua media tanah, dimana pF 1, 2, 2,54, dan 4,2 dari media tekstur liat lebih tinggi dengan nilai berturutturut adalah 45,46, 26,65, 21,32 dan 14,05 (% volume), sedangkan nilai pF pada media tekstur pasir adalah 36,68, 17,22, 14,33 dan 9,07 (% volume). Selisih antara pF 2,54 dengan pF 4,20 menentukan kadar air tersedia bagi tanaman. Perbedaan nilai pF 2,54 dengan pF 4,20 pada media tekstur liat dan tekstur pasir adalah 7,27 dan 5,26 (% volume). Nilai ini merupakan kriteria nilai pori air tersedia yang rendah (Pusat Penelitian Tanah, 1981). Rendahnya nilai ini akan mempengaruhi proses fisiologis tanaman, seperti transpirasi, asimilasi, pembentukan karbohidrat, pengangkutan unsur hara dan hasil fotosintesis (Winaryo et al., 1997). Pori air tersedia yang berfungsi menyediakan air untuk pertumbuhan tanaman biasanya berukuran 0,2 – 0,9 µm dan ber-ada dalam agregat 2 – 90 µm. Agregat tanah dalam ukuran tersebut terbentuk oleh fraksi debu dan liat yang diikat oleh hifa jamu r serta oleh lendir bakteri (Wahyuni, 1993).

Pengaruh tekstur tanah terhadap kadar air Hasil sidik ragam terhadap pengukuran kadar air tanah pada perlakuan media tekstur pasir dan media

tekstur liat menunjukkan perbedaaan yang sangat nyata. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pada persentase liat yang terkan-dung di dalam kedua media sebagaimana yang di-gambarkan pada analisis tanah awal pada Table 1. Makin tinggi kadar liat, maka akan semakin luas permukaan butir untuk dapat menyerap air dari se-kitarnya. Gambar 1 memperlihatkan bahwa kadar air tanah pada titik lokasi pengukuran kedua media dengan kedalaman 10 cm pada perlakuan defisit air dari media tekstur pasir dan liat memiliki angka-angka yang nyata berbeda. Tanah bertekstur pasir pada perlakuan defisit air memiliki kadar air 10-15 (% volume) sampai dengan hari ke 6 dan kemudian berkurang dari 10 (% volume) setelah hari ke-6 sampai 20. Sementara itu tanah bertekstur liat dengan perlakuan defisit air mengandung kadar air 10 - 25 (% volume) sampai hari ke-10, setelah itu turun menjadi 10 (% volume) setelah hari ke-15. Kadar air tanah pada kedalaman 20 cm akan lebih banyak dikandung pada media tekstur liat, di mana sampai hari ke-20 kadar airnya berkisar 15 - 30 (% volume) dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kadar air pada kedalaman yang sama pada perlakuan media pasir, di mana kadar air berkisar hanya15 - 20 (% volume) yang terjadi sampai pada hari ke-15, setelah itu turun di bawah 15 (% volume) pada hari selanjutnya.

Perbedaan kadar air tanah yang terjadi pada ke-dua media tanah berpasir dan berliat tampaknya tidak mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Perlakuan defisit air pada media tanah berpasir dan berliat tidak menimbulkan adanya perbedaan per-tumbuhan. Diduga tanaman mempunyai kapasitas

untuk mendeteksi jumlah air tersedia di dalam tanah dan mengatur pergerakan stomata dan laju pertumbuhan daun (Davies e t al., 1990). Selama masa pertumbuhan tanaman kedelai tidak banyak membutuhkan air, dan hal ini diduga sebagai akibat sifat genetik tanaman kedelai itu sendiri. Dalam hubungannya dengan hal ini, banyak penelitian telah dilakukan orang untuk mengidentifikasi sinyal non-hidrolik yang diproduksi akar dan dikirim ke daun sehingga menurunkan konduktivitas stomata dan pertumbuhan daun (Passioura, 1988; Davies dan Zhang, 1991; Ali et al., 1999). Kebutuhan air untuk diuapkan relitif sedikit, di mana grafik konduktivitas stomata dari tanaman kedelai memperlihatkan adanya penyesuaian terhadap perlakuan. Pada Gambar 1 terlihat bahwa perlakuan defisit air, baik pada media tanah berpasir maupun pada tanah berliat menunjukkan nilai rendah dan grafik yang relatif datar. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman kedelai melakukan adaptasi terhadap faktor lingkungan dengan keterbatasan ketersediaan air pada media tanam.

KESIMPULAN

Perlakuan defisit air pada media tanah bertek-stur pasir dan bertekbertek-stur liat mempengaruhi sifat fisika tanah, terutama pada parameter kadar air ta-nah, tetapi tidak menunjukkan pengaruhnya terha-dap pertumbuhan tanaman kedelai karena secara genetik tanaman mempunyai kapasitas untuk men-deteksi jumlah air yang tersedia di dalam tanah dan mengatur pergerakan stomata dan laju pertumbuhan daun dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya, dengan melakukan kegiatan penutupan stomata pada saat air tanah berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M., C. R. Jensen, V. O. Mogensen dan A. Bahrun. 1999. Drought adaptation of field grown wheat in relation to soil physical conditions. Plant and Soil 208: 149-159. Davies, W. J., T. A. Mansfield dan A. M.

Hetherington. 1990. Sensing of soil water status and the regulation of plant growth and

development. Plant and Cell Environment 13: 709-719.

Davies, W. J. dan J. Zhang. 1991. Root signal and the regulation of growth and development of plants in drying soil. Annual Review of Plant

Physiology and Molecular Biology 42: 55-76.

Jensen, C. R., I. E. Henson dan N. C. Turner. 1989. Leaf gas exchange and water relations of lupins and wheat. II. Root and shoot water relations of lupin during drought-induced stomatal closure.

Australian Journal of Plant Physiology 16:

415-428.

Kramer, P. J. 1988. Changing concepts regarding plant-water relations. Plant and Cell Environment 11: 565-568.

Passioura, J. B. 1988. Root signal control leaf expansion in wheat seedling growing in drying soil. Australian Journal of Plant Physiology 15: 687-693.

Pusat Penelitian Tanah. 1981. Terms of Reference Survai Kapabilitas Tanah. Pusat Penelitian Tanah, Bogor.

Saini, H. S. dan M. E. Westgate. 2000. Reproductive development in crops during drought.

Advances in Agronomy 58: 293-338.

Tardieu, F. dan W. J. Davies. 1993. In tegration of hydraulic and chemical signaling in the control of stomatal conductance and water status of droughted plant. Plant and Cell Environment 16: 341-349.

Tardieu, F., J. Zhang, N. Katerji, O. Bethenod, S. Palmer dan W. J. Davies. 1992. Xylem ABA controls the stomatal conductance of field -grown maize subjected to soil compaction or soil drying. Plant and Cell Environment 15: 193-197.

Turner, N. C. 1997. Further progress in crop-water relation. Advances in Agronomy 58: 293-338. Wahyuni, E. D. 1993. Perubahan pori tanah pada

berbagai sistem olah tanah dan pertanaman jagung dan kedelai. Agrivita 17.

Winaryo, A. Iswanto dan H. Winarno. 1997. Kajian penggunaan tegangan osmotik dan kerapatan stomata sebagai kreteria seleksi klon tahan cekaman air. Pelita Perkebunan 13: 63-70.