i

TESIS

HUBUNGAN GANGGUAN PEMUSATAN

PERHATIAN DAN HIPERAKTIVITAS PADA ANAK

TERHADAP KEJADIAN DEPRESI IBU DI SEKOLAH

SWASTA

DENPASAR

ANAK AGUNG DWI RATIH ARNINGSIH NIM 1114058101

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ILMU BIOMEDIK

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

ii

HUBUNGAN GANGGUAN PEMUSATAN

PERHATIAN DAN HIPERAKTIVITAS PADA ANAK

TERHADAP KEJADIAN DEPRESI IBU DI SEKOLAH

SWASTA

DENPASAR

Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister

pada ProgramMagister, Program Studi Ilmu Biomedik,

Program Pascasarjana Universitas Udayana

ANAK AGUNG DWI RATIH ARNINGSIH

NIM 1114058101

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ILMU BIOMEDIK

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2016

iii

TESIS INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 18 MARET 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

dr. IGA Endah Ardjana, SpKJ(K)

dr. A.A Sagung Sawitri,

MPH

NIP. 195102101980102001

NIP

.196809141999032001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Biomedik

Direktur

Program Pascasarjana

Program Pascasarjana

Universitas Udayana,

Universitas Udayana,

Dr. dr. G.N Indraguna P.,

Prof. Dr. dr. A.A Raka

M.Sc, SpGK

Sudewi, Sp.S(K)

NIP. 195805211985031002

NIP.

195902151985102001

TESIS INI TELAH DIUJI PADA

TANGGAL 18 MARET 2016

iv

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana

No : 1113/UN.14.4/HK/2016

Tertanggal 11 Maret 2016

Ketua

: dr. I Gusti Ayu Endah Ardjana, SpKJ(K)

Anggota :

1. dr. Anak Agung Sagung Sawitri, MPH

2. dr. Anak Ayu Sri Wahyuni, SpKJ

3. dr. Nyoman Ratep, SpKJ(K)

v

vi

Pertama-tama perkenankan penulis menghaturkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas karunia-Nya, tesis yang berjudul “Hubungan Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas Pada Anak Terhadap Kejadian Depresi Ibu di Sekolah Swasta Denpasar” dapat diselesaikan. Tesis ini adalah tugas akhir pendidikan sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Kedokteran Biomedik, Kekhususan Combine Degree, Program Pascasarjana Universitas Udayana serta gelar Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Yang terhormat Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD selaku Rektor Universitas Udayana; Prof. Dr. dr. Putu Astawa, M. Kes, Sp. OT, FICS selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana; Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp. S(K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana; Dr. dr. Gde Ngurah Indraguna Pinatih, M. Sc, Sp. GK selaku Ketua Program Magister Ilmu Biomedik Kekhususan Combine Degree, Program Pascasarjana Universitas Udayana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk penulis dapat menempuh pendidikan di Universitas Udayana.

Yang saya hormati dr. Anak Ayu Sri Wahyuni, Sp. KJ selaku Kepala bagian/SMF Psikiatri FK UNUD/RSUP Sanglah dan dr. Wayan Westa, Sp.

vii

KJ(K) selaku Ketua Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)-1 Psikiatri FK UNUD/RSUP Sanglah atas kesempatan, fasilitas, dan bimbingan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan ini.

Terima kasih kepada Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah serta para guru kelas di SD Tunas Daud Denpasar, yang telah memberikan kesempatan, ijin dan fasilitas kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dr. IGA Endah Ardjana, Sp KJ(K) dan dr. A.A Sagung Sawitri, MPH sebagai pembimbing atas waktu, perhatian, dorongan semangat, masukan, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih kepada dr. Nyoman Hanati, Sp. KJ(K) sebagai pembimbing akademis yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam menjalankan pendidikan dan penelitian. Kepada seluruh staf pengajar di bagian Psikiatri FK UNUD dan staf pengajar Program Magister Ilmu Biomedik Kekhususan Kedokteran klinik (Combine Degree) Program Pascasarjana Universitas Udayana atas ilmu, saran dan motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih kepada dr. Ni Luh Made Novi Ratnasari atas bimbingan statistiknya selama penulis menyelesaikan tesis ini. Ungkapan terima kasih penulis tujukan kepada seluruh teman sejawat peserta PPDS-I Psikiatri FK UNUD/ RSUP Sanglah, atas kerjasama dan dorongan selama penulis mengikuti pendidikan dan membantu pelaksanaan penelitian ini.

viii

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orangtua, I Gusti Ngurah Bagus Ardjana dan I Gusti Ayu Endah Ardjana, SpKJ(K), mertua I Gusti Ketut Sujana, MBA dan Anak Agung Mirahadi, suami tercinta Anak Agung Ngurah Ketut Agung Wardana, SE.MM, anak-anak tercinta Anak Agung Ayu Amirra Wulandari, Anak Agung Ngurah Jhoni Diyaus Putra, Anak Agung Ayu Indudewi Wulansari dan Anak Agung Mas Githa Indrayanti atas pengertian, pengorbanannya, dukungan semangat, moral dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, tesis ini jauh dari sempurna. Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan pada tulisan berikutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkat-Nya pada semua yang terlibat dalam tesis ini dan semoga tesis ini memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Badung, Februari 2016

ix

ABSTRAK

HUBUNGAN GANGGUAN PEMUSATAN PERHATIAN DAN HIPERAKTIVITAS PADA ANAK TERHADAP KEJADIAN

DEPRESI IBU DI SEKOLAH SWASTA DENPASAR

Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) merupakan salah satu masalah psikiatri yang sering ditemukan pada anak. Pengasuhan anak GPPH memerlukan kesabaran yang tinggi. Kejadian GPPH serta dampaknya terhadap gangguan psikologis ibu belum banyak ditelaah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan karakteristik GPPH pada anak terhadap kejadian depresi ibu di Sekolah Dasar Tunas Daud Denpasar.

Penelitian cross sectional analysis dilakukan bulan Oktober sampai November 2015, terhadap 63 orang ibu yang terdiri dari 49 orang ibu dengan anak GPPH dan 14 orang ibu tanpa anak GPPH. Responden mengisi kuisioner Beck

Depression Inventory, dengan nilai lebih dar 16 adalah depresi. Data dianalisis

menggunakan uji chi square dan regresi logistik.

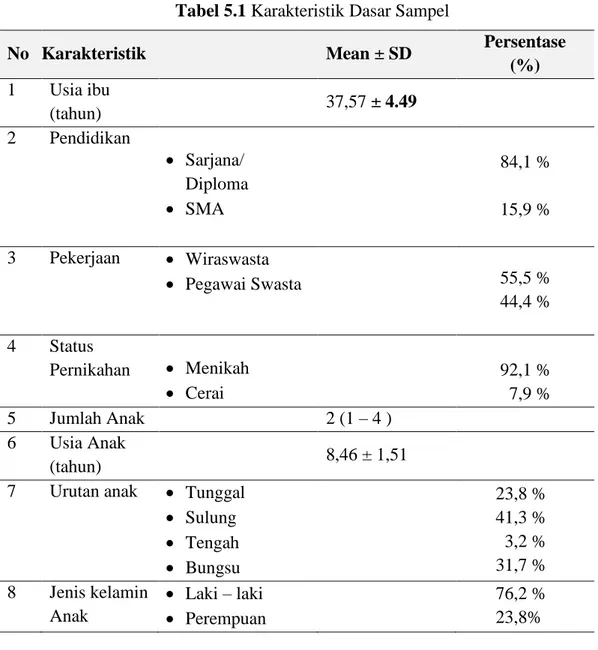

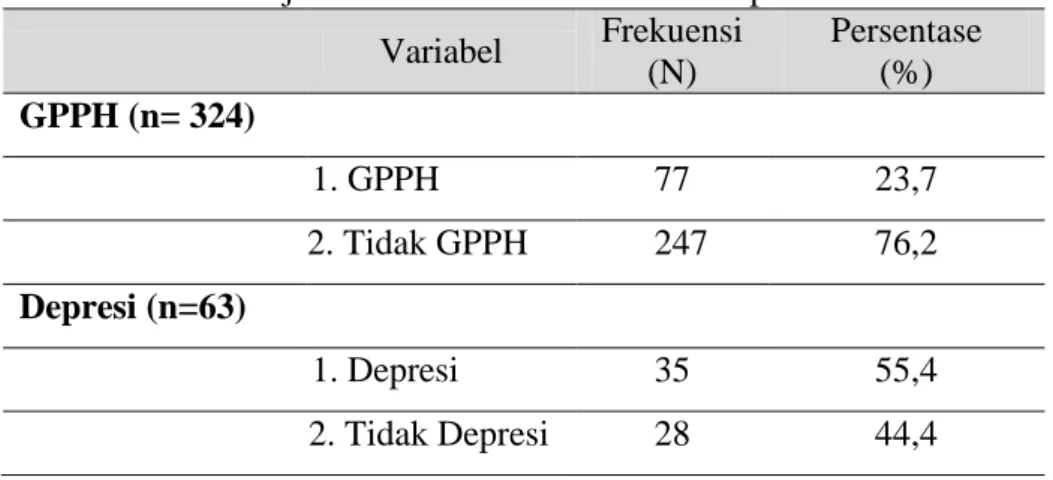

Karakteristik responden adalah, usia rata-rata ibu 37 tahun, pendidkan sarjana/diploma (84,1%), SMA (15,9%), bekerja sebagai wiraswasta (55.5%), karyawan swasta (44,4%), status menikah (92,1%), bercerai (7,9%), memiliki anak rata-rata 2 orang. Kejadian GPPH pada anak berhubungan secara signifikan terhadap kejadian depresi ibu (p=0,02). Status pernikahan (p=0,0092) dan jumlah anak (p=0,11) memiliki kecenderungan untuk menimbulkan depresi.

Kesimpulan yang didapat bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara GPPH pada anak terhadap kejadian depresi ibu, dan resiko tersebut semakin meningkat apabila didapatkan perceraian dan jumlah anak yang dimiliki dalam sebuah keluarga.

x

ABSTRACT

CORRELATION OF CHILD ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDER AND MATERNAL DEPRESSION

IN A PRIVATE SCHOOL IN DENPASAR

Parenting a child with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) might correlate to maternal depression, but this hasn’t been much investigated. This research was then conducted to determine such correlation among mother-child dyads in Tunas Daud Elementary School, Denpasar.

This analytic cross sectional research was conducted on a sample of 63 mothers of children with (n=49) and without (n=14) ADHD during October to November 2015. Data for children’s clinical and demographic features and and mothers’ demographic data were obtained. Mothers also completed Beck Depression Inventory to determine the occurrence of depression (score of >16). Data were analyzed using chi square logistic regression tests.

Mean age of mothers was 37 years. Most mothers completed higher degree/diploma (84.1%), were entrepreneurs (55.5%) and married (92.1%) with 2 kids. Variables with significant correlation to maternal depression were having a child with ADHD, marital status, and number of children (p values 0.02, 0.0092, and 0.11, respectively). Future research should be conducted with bigger sample size with inquiries on other variables such as anxiety or stress level.

Keywords: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, Maternal Depression,

xi

DAFTAR ISI

Sampul Dalam...i

Prasyarat Gelar...ii

Lembar Pengesahan...iii

Lembar Penetapan Penguji ...iv

Surat Pernyataan Bebas Palgiat ...v

Ucapan Terima Kasih...vi

Abstrak...x

Daftar Isi... ...xii

Daftar Gambar ... ...xv

Daftar Tabel ... xvi

Daftar Singkatan dan Lambang ... ..xvii

Daftar Lampiran ... ...xix

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 5

1.3 Tujuan Penelitian ... 5

1.4 Manfaat ... 5

BAB II KAJIAN PUSTAKA ... 6

2.1 Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas ... 6

2.1.1 Definisi Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) ... 6 2.1.2 Prevalensi GPPH ... 8 2.1.3 Etiologi GPPH ... 10 2.1.4 Diagnosis GPPH ... 13 2.2 Depresi ... 18 2.2.1 Definisi Depresi ... 18 2.2.2 Etiologi Depresi ... 20

2.3 Depresi Pada Ibu ... 22

2.3.1 Prevalensi Depresi Pada Ibu ... 24

2.3.2 Dampak Depresi Pada Ibu Terhadap Perkembangan Anak ... 24

2.4 Depresi Pada Ibu yang Memiliki Anak GPPH ... 25

2.4.1 Prevalensi Depresi Ibu yang Memiliki Anak GPPH ... 26

2.4.2 Dampak Depresi Pada Ibu Terhadap Perkembangan Anak GPPH ... 27

BAB III KERANGKA BERPIKIR, KONSEP, DAN HIPOTESIS PENELITIAN... 29

xii

3.2 Konsep Penelitian ... 30

3.3 Hipotesis Penelitian ... 31

BAB IV METODE PENELITIAN ... 32

4.1 Rancangan Penelitian ... 32

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian ... 33

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian ... 33

4.3.1 Populasi target ... 33

4.3.2 Populasi terjangkau ... 33

4.3.3 Kriteria Sampel ... 33

4.3.4 Besar Sampel ... 34

4.3.5 Teknik pengambilan sampel ... 35

4.1. Variabel Penelitian ... 36

4.2. Definisi Operasional ... 36

4.3. Instrumen Penelitian ... 38

4.4. Prosedur Penelitian ... 41

4.5. Analisis Data ... 42

BAB V HASIL PENELITIAN ...44

BAB VI PEMBAHASAN...50

BAB VII SIMPULAN DAN SARAN...57

7.1. Simpulan...57

7.2. Saran...57

DAFTAR PUSTAKA ... ...60

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Patofisiologi GPPH. ... ..12

Gambar 3.1 Konsep Penelitian ... 30

Gambar 4.1 Bagan Rancangan Penelitian ... 32

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Karakteristik Responden. ... ...45 Tabel 5.2 Kejadian GPPH Pada Anak dan Depresi Pada Ibu ... 46 Tabel 5.3 Analisis Hubungan Karakteristik dan tipe GPPH Anak Terhadap

Kejadian Depresi Ibu ... 47 Tabel 5.4 Analisis Hubungan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian

xv

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

ADHD : Attention deficit hyperactivity disorder

GPPH : Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas WHO : World Health Organization

MCMI-II : Millon Clinical Multiaxial Inventory-III

DSM : Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorder DAT : Dopamin Agent Transporter

DR : Dopamin Resceptor

CT Scan : Computerized Tomography Scan MRI : Magnetic Resonance Imaging

CSTC : circuit cortical-striatal-thalamic-cortical PET Scan : Positron Emission Tomography

SPPAHI : Skala Penilaian Anak Hiperaktif Indonesia ACTRS : Abbreviated Conner’s Teacher Rating Scale 5-HIAA : 5- Hidroksi Indol Asetic Acid

HVA : Homovanilic Acid

MPGH : 5-Methoxy-0-Hydroksi Phenil Glikol PSI : Parenting Stress Index

MMPI : Minnesota Multiphasic Personality Inventory IQ : Intellegence Quotient

BDI : Beck Depression Inventory

SD : Sekolah Dasar

SMA : Sekolah Menengah Atas SMP : Sekolah Menengah Pertama PNS : Pegawai Negeri Sipil ABK : Anak Berkebutuhan Khusus PMT : Parent Management Training

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Informasi Penelitian dan Formulir Persetujuan ... 67

Lampiran 2 Formulir Informed Consent ... 68

Lampiran 3 Kuisioner Penelitian ... 69

Lampiran 4 Penilaian SPAAHI ... 70

17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan sumber kebahagiaan bagi sebagian besar keluarga sejak di dalam kandungan. Pertumbuhan serta perkembangan anak yang normal menjadi impian setiap orangtua. Sebagian orangtua menganggap anak usia prasekolah sebagai usia yang sering mengundang masalah. Pada masa ini anak seringkali terlihat bandel, keras kepala, tidak menurut, melawan dan seringkali marah tanpa alasan.

Memasuki usia sekolah, anak adalah seorang yang aktif, membentuk dan menyusun pengetahuan mereka sendiri pada saat mereka mengeksplorasi lingkungan dan tumbuh secara kognitif terhadap pemikiran-pemikiran yang logis (Nurdin, 2011). Perkembangan karakteristik anak pada usia sekolah dasar berbeda-beda. Berbagai masalah akan mereka hadapi yang dapat bersumber dari ketegangan karena ketidak-mampuan mengerjakan tugas, persaingan dengan teman, kemampuan dasar intelektual kurang atau kegagalan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Permasalahan yang dihadapi anak tentu akan berdampak pada orangtua (Irma, 2012).

Masalah lain yang dihadapi orangtua adalah ketika anak mengalami suatu gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangannya seperti: retardasi mental, autisme maupun attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Attention

istilah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH) merupakan salah satu masalah psikiatri yang sering ditemukan pada anak (Yanis dkk., 2013). Prevalensi anak dengan GPPH di Amerika Serikat pada anak usia sekolah diperkirakan sebesar 2-20% dan 3-7% pada usia pubertas (Banaschewski & Rohde, 2010). Sebuah penelitian retrospektif yang dilakukan di Poliklinik Tumbuh Kembang Anak, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tahun 2005-2006, yang dilakukan untuk mengetahui prevalensi, karakteristik demografi dan klinis, serta faktor-faktor risiko GPPH. Hasil dari penelitian tersebut dari 111 subyek didapatkan prevalensi GPPH 51 (45,9%) yang terdiri dari 43 (38,7%) laki-laki dan 8 (7,2%) perempuan. Jumlah GPPH tipe kombinasi 39 (76,5%), GPPH tipe kurangnya perhatian 7 (13,7%), dan GPPH tipe impulsivitas-hiperaktivitas sebesar 5(9,8%), anak pertama lebih banyak didapatkan pada anak dengan GPPH dan ibu yang pendidikan sarjana (Indriyani, dkk., 2008).

GPPH memiliki suatu pola perilaku yang menetap dengan gejala kurangnya perhatian dan atau hiperaktivitas yang lebih sering dan lebih berat bila dibandingkan dengan anak lain pada taraf perkembangan yang sama. Saat ini diperkirakan 5% populasi anak-anak di seluruh dunia mengalami masalah GPPH dengan berbagai tingkat keparahan, anak-anak usia sekolah dasar dua kali lebih banyak dibandingkan dengan remaja (Saputro D., 2012). Perilaku anak dengan GPPH yang sering usil, mengganggu anak lain, sering tidak sabar, tidak mampu menunggu giliran, perilaku asal bicara yang tidak menghiraukan perasaan orang lain, merupakan beberapa gejala yang sering dikeluhkan oleh orangtua dan gurunya di sekolah (Sugiarmini, 2007).

Pelham dan Bender, 1982 (dikutip dalam Saputro, 2009) menyatakan bahwa lebih dari 50% anak dengan gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas mengalami kesulitan dalam menjalin relasi dan komunikasi. Penderita GPPH mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orangtua sehingga terjadi peningkatan konflik antara orangtua dan anak.

Seorang ibu mempunyai tanggung jawab utama terhadap anak, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 pasal 31 ayat 3. Ibu bertugas dalam urusan rumah tangga termasuk dalam pengasuhan anak, sedangkan ayah memiliki kewajiban yang utama sebagai penyedia fasilitas untuk kehidupan rumah tangga, pencari nafkah keluarga serta penyokong perekonomian keluarga (Astuti, 2013). Budaya Bangsa Indonesia dan di Bali khususnya, peran pengasuhan anak, mendidik, dan pekerjaan rumah tangga lebih dibebankan kepada kaum ibu di dalam struktur keluarga. Ayah lebih banyak berperan sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban mencari nafkah dan kebutuhan hidup keluarganya (Rosmayuani, 2014). Pengasuhan anak dengan GPPH memerlukan kesabaran yang tinggi untuk mengawasi dan mendidik mereka. Hal tersebut dapat menjadi pemicu konflik antara orangtua terutama ibu, perubahan persepsi ibu terhadap dirinya sendiri, dan muncul rasa tidak mampu dalam menjalankan peran menjadi orangtua. Kondisi tersebut berdampak terhadap peningkatan penggunaan alkohol, perpisahan atau perceraian serta depresi pada ibu (Rahmita, 2011).

Depresi menduduki urutan keempat penyakit di dunia dengan prevalensi 20% pada perempuan dan 12% pada pria, dan jumlah tersebut akan terus meningkat hingga tahun 2020 menurut World Health Organization (WHO).

Depresi pada ibu yang mempunyai anak dengan GPPH seringkali disebabkan karena merasa gagal dalam mendidik anaknya (Yulianti, dkk., 2011).

Penelitian oleh Dadashzadeh dkk. (2014) pada orangtua dari anak berusia 6-12 tahun dengan GPPH yang dirujuk ke Klinik Psikiatri Bozorgmehr, Iran yang bekerjasama dengan Tabriz University of Medical Sciences. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kepribadian orangtua pada anak dengan GPPH dengan Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III). Hasil dari penelitian ini menunjukkan pola kepribadian yang paling umum ditemukan pada orangtua yang memiliki anak dengan GPPH yaitu kepribadian depresi (25,3%), kepribadian histrionik (20%), dan kepribadian kompulsif (17%).

Merujuk pada keseluruhan latar belakang diatas diketahui bahwa kejadian GPPH serta dampaknya terhadap gangguan psikologis ibu belum banyak ditelaah di Indonesia. Hal tersebut menunjukaan bahwa perlu untuk meneliti masalah yang ditimbulkan oleh anak dengan GPPH, terutama pada ibu sebagai pengasuh anak di rumah. Sekolah Tunas Daud Denpasar adalah salah satu sekolah inklusi yang menerima anak dengan kebutuhan khusus seperti autisme, GPPH, dan disleksia, selain juga anak-anak normal. Para orangtua siswa di sekolah tersebut terlebih dahulu telah menandatangani surat persetujuan bahwa anaknya akan menerima pendidikan bersama dengan anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan data orangtua siswa, mayoritas siswa memiliki orangtua yang bekerja dan berdomisili di Denpasar. Hal ini memberikan peluang untuk melakukan penelitian terkait dengan karakteristik GPPH pada anak terhadap terjadinya depresi ibu.

1.2 Rumusan Masalah

Adakah hubungan antara karakteristik GPPH pada anak terhadap kejadian depresi ibu di SD Tunas Daud Denpasar ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Membuktikan adanya hubungan karakteristik GPPH pada anak terhadap kejadian depresi ibu di SD Tunas Daud Denpasar.

1.3.2 Tujuan khusus

a. Mengetahui karakteristik anak dan karakteristik ibu.

b. Mengetahui kejadian GPPH pada anak dan kejadian depresi pada ibu. c. Membuktikan adanya hubungan antara status GPPH pada anak dengan

depresi ibu.

d. Membuktikan adanya hubungan antara tipe GPPH pada anak dengan depresi ibu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Memberikan konstribusi untuk berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu kedokteran jiwa dan psikologi.

b. Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang masalah-masalah pada anak dengan GPPH serta dampaknya terhadap depresi ibu untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Memberikan keuntungan dalam mengetahui dampak yang terjadi pada orangtua yang memiliki anak GPPH sehingga dapat dipikirkan tindak lanjut dalam mengatasi masalah ke depannya.

b. Memberikan pemahaman kepada guru atau pendidik anak GPPH khususnya tentang perilaku anak GPPH serta dampaknya sehingga dapat bekerjasama dengan orangtua.

c. Memberikan informasi kepada sekolah-sekolah inklusi agar dapat mengembangkan suatu program pendidikan serta konseling murid GPPH dan orangtuanya yang dilakukan secara berkala.

d. Memberikan tambahan informasi terkait menangani kondisi anak GPPH beserta orangtuanya sehingga dapat mengembangkan pendekatan pengobatan yang lebih komprehensif untuk keluarga dan anak-anak GPPH.

23

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH)

2.1.1 Definisi Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH)

Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) adalah gangguan neurobehaviour pada anak, yang ditandai dengan adanya gejala berkurangnya perhatian dan atau aktivitas atau impulsivitas yang berlebihan. Kedua ciri tersebut merupakan syarat mutlak untuk diagnosis dan harusnya nyata pada lebih dari satu situasi (Sadock dkk., 2015). Organisasi Kesehatan Dunia (1992), dalam ICD-10 menggunakan kategori gangguan hiperkinetik untuk GPPH yang memiliki deskripsi gangguan perilaku yang sama pada umumnya, tetapi berat item yang berbeda. Singkatnya, tiga komponen gangguan hiperkinetik harus ada dalam setiap kasus (Saputro, 2012).

GPPH sebagai suatu gangguan psikiatri yang ditandai oleh suatu perkembangan yang tidak sesuai, pervasif (berbagai situasi berbeda seperti di rumah dan sekolah) dan persisten dari pola kurangnya perhatian, hiperaktivitas, dan atau impulsivitas berat dengan onset pada masa kanak awal yang berkaitan dengan hendaya besar dalam fungsi sosial, akademik, dan atau pekerjaan (Banaschewski & Rohde, 2010). Diagnostic & Statistical Manual of Mental

Disorder 5th edition (2013) dari American Psychiatric Association, ciri penting

dari GPPH adalah pola persisten dari kurangnya perhatian dan atau hiperaktif impulsif yang mengganggu fungsi atau perkembangan, gejala harus hadir sebelum

usia 12 tahun GPPH dapat dibuat pada orang yang juga memiliki diagnosis

Autism Spectrum Disorders, dan remaja atau orang dewasa bisa dimasukan

klasifikasi GPPH dengan setidaknya lima gejala di salah satu atau kedua dari dua domain.

Pada DSM-5 dibahas tentang faktor risiko dan faktor prognostik yang menekankan perlunya memperhitungkan keadaan lingkungan anak. Tekanan hidup jangka panjang seperti kemiskinan dan kekerasan fisik atau emosional dapat menyebabkan gejala yang mirip dengan GPPH atau dapat meningkatkan keparahan gejala GPPH (Paris, 2013). Gejala-gejala yang diperlihatkan DSM-5 ataupun DSM IV-TR secara subtansial tidak banyak mengalami perubahan seperti gejala kurangnya perhatian dalam GPPH bermanifestasi sebagai kesulitan mempertahankan fokus dan bukan karena kurangnya pemahaman. Hiperaktivitas mengacu pada aktifitas motorik yang berlebihan seperti seorang anak yang berlarian, tidak bisa diam, gelisah, banyak bicara. Impulsivitas mengacu pada tindakan tergesa-gesa yang terjadi tanpa pemikiran dan memiliki potensi tinggi untuk merugikan individu misalnya, menyeberang ke jalan tanpa melihat. Perilaku impulsif dapat bermanifestasi sebagai masalah sosial, misalnya, mengganggu orang lain secara berlebihan, dan atau membuat keputusan penting tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang, misalnya, mengambil pekerjaan tanpa informasi yang memadai (Banaschewski & Rohde, 2010).

2.1.2 Prevalensi GPPH

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tuckman (2007) mengatakan prevalensi GPPH usia sekolah sebesar 3%-5% di AS, Jerman, Puerto Rico,

Taiwan dan di AS didapatkan prevalensi sebesar 7%-8% untuk anak usia dibawah 18 tahun, dan sebesar 4%-5% untuk usia 18 tahun ke atas sedangkan yang berlanjut hingga dewasa sebesar 30%-50%.

Tinjauan sistematik terhadap 102 penelitian yang meliputi 171.756 subyek ditemukan prevalensi GPPH di seluruh dunia adalah 5,29%. Kelompok usia anak ditemukan prevalensi 6,5% dan 2,7% untuk kelompok usia remaja. Anak-anak usia antara 6 sampai 17 tahun di Amerika Serikat, telah menerima diagnosis GPPH (Polanczyk et al, 2007).

Penelitian tentang prevalensi anak dengan GPPH pada masa tumbuh kembang anak di Indonesia, masih belum banyak yang mengkaji (Judarwanto, 2009). Penelitian pada sekolah dasar di Kabupaten Sleman Yogyakarta pada tahun 2000 menunjukkan prevalensi GPPH 9,5%, dan pada sebuah penelitian terbatas yang dilakukan tahun 2009 mengatakan 2,9% sampel dewasa mempunyai gejala sisa GPPH dengan rasio laki-laki dua kali lebih banyak dibandingkan perempuan (Saputro D., 2012). Penelitian di Purwokerto mendapatkan prevalensi GPPH sebesar 44,2%, dengan rentang usia 6 sampai 12 tahun (Hidayani dkk., 2015).

GPPH sering memiliki komorbiditas dengan gangguan sikap menentang (54-84%), gangguan belajar (33-60%), gangguan tidur (25-50%), penyalahgunaan zat (40%), gangguan cemas (30-40%), gangguan tic (34%), gangguan mood (20-30%), serta gangguan tingkah laku (10-20%) (Taylor & Barke, 2008).

Penelitian mengenai predisposisi anak yang memiliki kedudukan khusus dalam keluarga seperti anak sulung, anak tunggal, atau anak bungsu dalam sebuah keluarga secara sosio-budaya biasanya sering diperlakukan istimewa didalam pola

asuh keluarga. Pola asuh yang diterapkan dalam keluarga tersebut dapat berupa melindungi berlebihan (overprotective) atau dimanjakan (overindulgence) (Herwini, 2014). Perbedaan pola asuh orangtua memiliki peran penting dalam mempengaruhi perkembangan GPPH dan perilaku agresif yang sangat berkaitan dengan GPPH (Lui dkk., 2013).

2.1.3 Etiologi GPPH

Etiologi sesungguhnya dari GPPH memang belum jelas diketahui. Faktor neurobiologi diduga salah satu faktor yang cukup kuat untuk timbulnya gangguan ini. Pemaparan zat toksik prenatal, prematuritas, dan mekanisme kelahiran yang mengganggu sistem saraf diperkirakan berhubungan dengan gangguan ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor psikososial dapat menyebabkan dan memperburuk gejala GPPH. Beberapa faktor yang diduga berhubungan atau sebagai penyebab GPPH antara lain (Paris,2013) :

A. Faktor Genetik

GPPH lebih sering didapatkan pada keluarga yang memiliki riwayat menderita GPPH. Keluarga keturunan pertama dari anak dengan GPPH didapatkan lima kali lebih banyak menderita GPPH daripada keluarga anak normal. Angka kejadian orangtua kandung dari anak dengan GPPH lebih banyak menderita GPPH daripada orangtua angkat. Saudara kandung dari anak dengan GPPH didapatkan 2-3 kali lebih banyak menderita GPPH daripada saudara anak normal (Taylor & Barke, 2008). Beberapa penelitian ini menemukan bahwa orangtua dengan GPPH memiliki peningkatan dua hingga delapan kali lipat untuk risiko untuk memiliki anak GPPH. Pada saat

ini penelitian yang paling banyak dilakukan adalah yang terkait dengan neurotransmiter dopamin, serotonin, noradrenergik, dan neurotransmiter nikotinergik. Genetik berpengaruh 76% terhadap kejadian GPPH pada anak dan gen spesifik yang berhubungan dengan GPPH yaitu gen transporter dopamin (DAT1) pada khromosom 5 dan gen D4 reseptor dopamin (DRD4) pada khromosom 11 (Taylor & Barke, 2008; Paris, 2013).

B. Faktor Lingkungan

Beberapa penelitian dengan anak kembar menemukan interaksi yang terjadi antara lingkungan dan konstitusi genetik yang berkonstribusi terhadap penurunan suatu gangguan perilaku. Lingkungan dapat berhubungan dengan efek genetik melalui beberapa cara dan menunjukkan korelasi yang pasif antara gen dan lingkungan dimana orangtualah yang menciptakan lingkungan pada anak seperti halnya mewarisi gen mereka. Faktor non-genetik yang dapat mempengaruhi risiko GPPH seperti adanya riwayat merokok, penggunaan alkohol, penggunaan obat-obatan atau anemia selama kehamilan, dan kelahiran anak yang prematur (Nass & Leventhal, 2012).

Orangtua yang antisosial akan menciptakan suatu lingkungan yang kasar dan reaksi yang inkonsisten pada anak mereka. Reaksi tersebut berhubungan dengan adanya dan menetapnya perilaku antisosial pada anak (Banaschewski & Rohde, 2010).

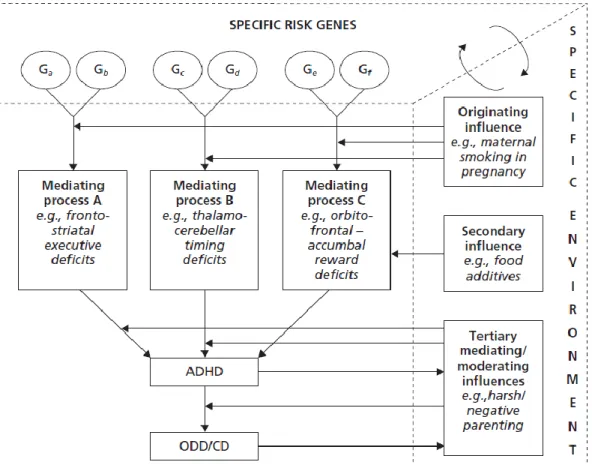

Beberapa aspek dari lingkungan anak terbentuk dari hiperaktivitas yang berasal dari orangtua, seperti yang ditampilkan dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1 Patofisiologi GPPH (Taylor & Barke, 2008)

C. Faktor Neurobiologis

Anak-anak dengan GPPH tidak terbukti mengalami kerusakan berat di otak. Hal ini dijelaskan dengan banyaknya anak dengan kelainan neurologis yang disebabkan oleh trauma kapitis berat justru tidak menunjukkan adanya gejala-gejala gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Hasil penelitian 10-15 tahun terakhir ini mendukung adanya pengaruh gangguan perkembangan neurologis yang mempengaruhi timbulnya gejala GPPH. Penelitian dengan Computerized Tomography Scan (CT Scan) dan Magnetic

di otak yang berfungsi abnormal pada individu dengan GPPH yaitu hubungan antara circuit cortical-striatal-thalamic-cortical (CSTC)

(Feldman & Reiff, 2014).

Hasil pemeriksaan Positron Emission Tomography Scan (PET Scan) pada anak dengan GPPH didapatkan penurunan metabolisme gluose di korteks prefrontal dan frontal terutama sebelah kanan. Penelitian dari National Institute of Mental Health di USA juga menunjukkan bahwa area globus pallidus dan nucleus caudatus secara bermakna lebih kecil pada anak ADHD daripada anak normal (Stahl & Mignon, 2009).

2.1.4 Diagnosis GPPH

Diagnosis GPPH didasarkan pada riwayat klinis yang didapat dari wawancara dengan pasien dan orangtua serta informasi dari guru. Kriteria Diagnostik GPPH menurut DSM-5, dari panduan diagnosis American Psychiatric

Association (2013), sesuai dengan kriteria di bawah ini:

A. Gejala Utama GPPH

Gambaran Utama GPPH adalah adanya pola menetap dari gejala kurangnya perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas yang bersifat maladaptif dan tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak. GPPH diawali pada masa anak-anak, beberapa gejala nampak sebelum usia 12 tahun dan terlihat pada minimal dua tempat yang berbeda (misalnya di rumah, sekolah, atau tempat kerja). GPPH dapat ditegakkan apabila terdapat minimal enam gejala dari kurangnya perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas minimal dalam enam bulan.

Penilaian adanya gejala GPPH memerlukan informasi dari orang yang melihat individu ini sehari-hari, karena pada suasana hati dimana individu dengan GPPH itu mendapatkan pujian, atau dalam pengawasan, atau melakukan kegiatan yang menarik dan menyenangkan, semua menunjukkan gejala.

Terdapat salah satu atau dua di antara gejala di bawah ini yang menonjol, yaitu: 1. Tidak mampu memusatkan perhatian (inattention)

Penyandang GPPH menunjukkan kesulitan memusatkan perhatian dibandingkan anak dengan umur dan jenis kelamin yang sama. Gejala yang dapat diamati berupa: sering gagal memberikan perhatian penuh sampai terperinci atau selalu membuat kesalahan saat melakukan aktifitas pekerjaan di sekolah, tempat pekerjaan atau aktifitas lain, sering mengalami kesukaran dalam mempertahankan perhatian dalam tugas tertentu atau aktifitas bermain (mudah bosan), sering nampak tidak mendengarkan apabila diajak bicara, tidak mengikuti perintah dengan sungguh-sungguh dan selalu gagal dalam menyelesaikan tugas, kesulitan mengatur tugas-tugas dan aktifitasnya, sering menghindar terhadap tugas-tugas yang memerlukan perhatian mental cukup lama, sering kehilangan barang-barang (alat tulis pensil, buku, mainan), perhatian mudah teralih oleh rangsangan dari luar, sering melupakan aktifitas sehari-hari.

Pemusatan perhatian adalah suatu kondisi mental yang berupa kewaspadaan penuh (alertness), sangat berminat (aurosal), selektivitas, mempertahankan perhatian (sustained attention), dan rentang perhatian (attention span). Individu dengan gangguan pemusatan perhatian

menunjukkan kesulitan dalam kemampuan-kemampuan tersebut. Keunikan mereka adalah mampu mempertahankan perhatian (sangat fokus) apabila mengerjakan hal-hal yang diminatinya. Ini merupakan potensi baik yang ada pada penyandang GPPH, sering dikatakan sebagai selective inattention. 2. Hiperaktivitas – impusivitas

Hiperaktivitas paling sering dijumpai sebagai kegelisahan dengan tangan atau kaki sering bergerak-gerak saat duduk, meninggalkan tempat duduk saat ada di dalam kelas atau situasi lain dimana memerlukan duduk diam, sering lari-lari atau memanjat secara berlebihan dalam situasi yang tidak sesuai, kesukaran dalam mengikuti permainan atau aktifitas yang membutuhkan ketenangan, berbicara berlebihan, selalu bergerak atau aktifitas seolah-olah mengendarai sepeda motor, menjawab sebelum pertanyaan selesai diutarakan, sukar menunggu giliran bermain, sering interupsi saat diskusi (Association, 2013).

Gejala hiperaktivitas bukan merupakan gejala yang terpisah dari impulsivitas. Anak dengan GPPH pada umumnya tidak mampu menghambat tingkah lakunya saat merespon rangsangan dari luar dirinya, itulah yang disebut impulsivitas. Perilaku anak dengan GPPH sehari-hari seperti tidak sabar, sulit menunggu giliran, jengkel bila keinginannya tidak terpenuhi, usil, mengganggu anak lain, melakukan sesuatu tanpa berpikir dahulu, terlalu cepat memberikan jawaban sebelum pertanyaan selesai ditanyakan. Perilaku impulsif tersebut yang membuat individu dengan GPPH sering melakukan kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi,

dan cepat bosan. Gaya bicara yang spontan, kurang memperdulikan perasaan orang lain dan konsekuensi sosial yang terjadi. Anak dengan GPPH sering dianggap kurang bertanggung-jawab, tidak dapat mengendalikan diri, kekanak-kanakkan, mementingkan diri sendiri, malas, tidak sopan atau nakal, sehingga sering mendapatkan hukuman, kritikan, teguran atau tidak disukai oleh teman-temannya (Juniar & Setiawati, 2014).

Berdasarkan gejala yang menonjol, GPPH dibagi menjadi tiga sub tipe yaitu tipe kurangnya perhatian, tipe hiperaktivitas-impulsivitas, dan tipe kombinasi (Saputro, 2012; Association, 2013).

B. Deteksi Dini GPPH

Mendeteksi GPPH diperlukan informasi tentang riwayat perkembangan serta observasi perilakunya sehari-hari dirumah, disekolah, maupun di berbagai tempat, karena saat di klinik anak dengan GPPH sering menunjukkan perilaku yang baik, sehingga tidak ditemukan gejala GPPH. Dampak negatif pada fungsi sehari-hari anak, baik dirumah, maupun di lingkungan yang lain serta kesulitan yang dialami anak perlu dipastikan dari informasi orangtua, guru maupun pengasuh anak (Juniar & Setiawati, 2014). Kuisioner yang berupa skala penilaian perilaku (rating scale) untuk penapisan GPPH yang disusun sesuai dengan kriteria diagnosis, dapat dijadikan bahan untuk diisi atau dijawab oleh orangtua atau guru. Skala ini menggambarkan keadaan anak sehari-hari, apabila laporan dari orangtua atau guru menunjukkan adanya gejala GPPH dan menimbulkan kegagalan

fungsi atau apabila nilai total skor dari skala penilaian perilaku tersebut melampaui batas cut-off score, maka anak tersebut dapat dideteksi sebagai anak beresiko tinggi untuk terjadinya GPPH (Juniar & Setiawati, 2014).

Dua kuisioner skala penilaian yang dapat digunakan untuk keperluan skrining GPPH, yaitu Skala Penilaian Perilaku Anak Hiperaktif Indonesia (SPPAHI), dan Abbreviated Conner’s Teacher Rating Scale (ACTRS) yang telah divalidasi ke dalam bahasa Indonesia (Saputro D., 2009).

2.1.5 Penanganan pada anak dengan GPPH

GPPH merupakan kondisi berbasis biologis, sehingga memerlukan

pharmacologis agent untuk memperbaiki gejalanya selain terapi non

farmakologis. Anak dengan GPPH memerlukan penanganan yang efektif dengan kombinasi penanganan terapi obat-obatan dan terapi perilaku. Orangtua anak dengan GPPH diberikan edukasi tentang kondisi anak dengan GPPH dan penyebabnya, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menangani anak di rumah. Pengasuhan anak dengan GPPH dengan tehnik reinforcement positif pada anak contohnya: memberikan pelukan atau hadiah atau sistem poin apabila anak berperilaku baik. Anak yang menunjukkan perilaku tidak baik akan diberikan konsekuensi ringan seperti tidak boleh bersepeda atau menonton televisi. Orangtua wajib memonitor atau melakukan observasi pada anak baik diluar maupun didalam rumah, sehingga diharapkan orangtua memiliki strategi cara mengatasi masalah anak dan cara bermusyawarah dengan anak (Warsiki, 2010). Program yang melibatkan guru-guru di sekolah juga diharapkan mampu berperan dalam mengembangkan keterampilan anak dalam area penyelesaian masalah

tingkah lakunya, bagaimana caranya mengatasi kemarahannya, keterampilan interaksi sosial dengan teman atau lingkungannya, kemampuan komunikasi dengan sekelilingnya. Program sekolah ini memberikan kesempatan pada guru dan orangtua untuk memusatkan perhatian pada masalah spesifik yang dialami anak atau remaja (Tresco dkk., 2010).

2.2. Depresi

2.2.1. Definisi Depresi

Depresi adalah suatu kondisi terganggunya aktifitas kehidupan selama dua minggu atau lebih yang berhubungan dengan alam perasaan yang sedih, diikuti dengan gejala penyerta, termasuk gangguan pola tidur, gangguan nafsu makan, gangguan psikomotor, gangguan konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa dan tidak berdaya, serta keinginan bunuh diri (O'Connor, 2013).

Gangguan depresi ditandai oleh perasaan kesedihan, berkurangnya kesenangan, kehilangan energi, perasaan tidak berguna, menurunnya kemampuan berfikir dan konsentrasi, pikiran berulang mengenai kematian sampai pada munculnya waham dan halusinasi serta kemungkinan adanya tindakan bunuh diri (Sadock dkk., 2015).

Gangguan depresi mayor menurut Diagnostic and Statistical Manual of

Mental Disorders Fifth Edition (DSM-5) (2013) memenuhi kriteria:

A. Lima (atau lebih) dari beberapa gejala dibawah ini yang berlangsung setidaknya dalam dua minggu dan menunjukkan adanya gangguan dalam fungsi, minimal salah satu dari gejala (1) mood depresi atau (2) kehilangan minat dan kesenangan.

1. Mood depresi yang muncul hampir setiap hari, perasaan sedih, kosong, putus asa.

2. Kehilangan minat atau kehilangan rasa nikmat terhadap semua, atau hampir semua kegiatan sebagian besar waktu dalam satu hari, atau bahkan hampir setiap hari (ditandai oleh laporan secara subyektif atau berdasarkan pengamatan orang lain).

3. Kehilangan berat badan yang signifikan saat tidak melakukan diet atau bertambahnya berat badan secara signifikan (misalnya: perubahan berat badan lebih dari 5% berat badan sebelumnya dalam satu bulan). 4. Insomnia atau hipersomnia hampir setiap hari.

5. Kegelisahan atau keterlambatan psikomotor hampir setiap hari (dapat diamati oleh orang lain, bukan hanya perasaan subyektif akan kegelisahan atau merasa lambat).

6. Perasaan lelah atau kehilangan kekuatan hampir setiap hari.

7. Perasaan tidak berharga atau perasaan bersalah yang berlebihan atau tidak wajar (bisa merupakan delusi) yang dialami hampir setiap hari. 8. Berkurangnya kemampuan untuk berpikir atau berkonsentrasi atau

sulit dalam membuat keputusan hampir setiap hari (ditandai oleh laporan subyektif atau pengamatan orang lain).

9. Berulangkali muncul pikiran akan kematian (bukan hanya takut mati), berulang kali muncul pikiran untuk bunuh diri tanpa rencana yang jelas, atau usaha bunuh diri atau rencana yang spesifik untuk mengakhiri nyawa sendiri.

B. Semua gejala klinis ini akibat dari adanya distress yang signifikan atau gangguan dalam sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya.

C. Episode ini tidak diakibatkan oleh efek psikologis dari penggunaan zat atau kondisi medis lainnya.

D. Tidak memenuhi kriteria gangguan skizoafektif, dkizofrenia, skizofreniform, gangguan waham, spektrum skizofrenia tidak spesifik atau spesifik lainnya dan gangguan psikotik lain.

E. Tidak pernah ada episode manik atau hipomanik.

Gangguan depresi selain dengan kriteria diagnostik, untuk keperluan skrining dapat dilakukan dengan memakai skala penilaian seperti Beck Depression

Inventory-II (BDI-II) yang merupakan skala pengukuran interval yang

mengevaluasi 21 gejala depresi. Instrumen ini cocok dan mudah dilakukan untuk melakukan skrining awal pada populasi tertentu.

2.2.2. Etiologi Depresi

Depresi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: faktor genetik, faktor biologi dan faktor psikososial (Birrel, 2013):

a. Faktor Genetik

Hasil penelitian genetik dan keluarga menunjukkan bahwa risiko untuk mengalami depresi antara anggota keluarga tingkat pertama dari individu yang menderita depresi berat (unipolar) diperkirakan dua sampai tiga kali lebih besar dibandingkan dengan populasi umum. Faktor yang signifikan dalam perkembangan depresi adalah genetik. Hasil penelitian pada anak kembar terhadap gangguan depresi berat menunjukkan bahwa kembar

monozigot memiliki insiden komorbiditas 54% lebih besar dan kembar dizigot memiliki insiden 24% lebih besar (Feldman & Reiff, 2014).

b. Faktor Biologi

Ketidakseimbangan zat-zat kimia di dalam sel otak akan memicu timbulnya depresi. Kelainan pada amin biogenic di dalam darah, urin, cairan cerebrospinal terjadi pada pasien depresi. Amin biogenic yang berubah yaitu 5- Hidroksi Indol Asetic Acid (5-HIAA), Homovanilic Acid (HVA), 5-Methoxy-0-Hydroksi Phenil Glikol (MPGH). Neurotransmitter yang berperan dalam patologi depresi adalah serotonin dan epinephrine. Penurunan serotonin dapat menimbulkan depresi (Sadock dkk., 2015). Norepinephrine berhubungan dengan menurunnya regulasi reseptor B-adrenergik dan respon antidepresan yang secara klinis merupakan indikasi dari peran sistem noradrenergic dalam depresi (Birrel, 2013). Hormon esterogen dan progesteron dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku dengan mempengaruhi norepinephrine, serotonin, dopamin, asetilkolin. Perubahan hormon esterogen dan progesteron yang menurun membuat perempuan mudah mengalami gangguan mood, khususnya depresi (Stahl & Mignon, 2009).

c. Faktor Psikososial

Pendapat Freud (1917 dalam Sadock dkk., 2015) menyatakan bahwa penyebab depresi adalah suatu hubungan antara kehilangan objek yang dicintai. Kemarahan pasien depresi mengarah pada diri sendiri untuk mengidentifikasikan objek yang hilang tersebut (Arista, 2014). Faktor

psikososial yang diperkirakan sebagai penyebab depresi adalah hilangnya peran sosial, penurunan kesehatan, penyakit kronis, isolasi diri, kemiskinan, penurunan fungsi kognitif dan kurangnya dukungan keluarga. Faktor kepribadian apapun dapat sebagai faktor predisposisi terhadap depresi.

Peningkatan risiko terjadinya depresi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: usia, jenis kelamin, status pernikahan, kehilangan pekerjaan dan pendapatan rumah tangga, dukungan keluarga, pendidikan, dan suku. Depresi lebih mudah terjadi pada orang dewasa muda, dengan jenis kelamin perempuan dan pada individu yang memiliki pendidikan yang rendah (Arista, 2014).

2.3 Depresi Pada Ibu

Peran ibu dalam keluarga sangat banyak yaitu sebagai istri, mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak, dan sebagai salah satu kelompok dari peran sosialnya serta bagian dari masyarakat. Kenakalan dan kegagalan pendidikan anak, lebih banyak ditunding sebagai akibat dari kegagalan seorang ibu dalam menjalankan fungsinya. Saat ini banyak ibu yang realitasnya menjadi perempuan bekerja untuk menunjang ekonomi keluarga (Purba, 2011).

Pergeseran nilai peran seorang ibu saat ini, dimana seorang ibu menjalankan peran ganda dalam melaksanakan peran seorang ibu dan sekaligus perempuan bekerja akan berpengaruh positif maupun negatif terhadap kondisi keluarga terutama terhadap anak. Sisi positif dimana bekerja dipandang sebagai sarana untuk melepaskan diri dari tekanan dalam rumah tangga, untuk mengembangkan

diri, aktualisasi diri, serta menambah pendapatan keluarga (Retnowati & Pujiastuti, 2005).

Seorang ibu rumah tangga ataupun ibu yang bekerja membutuhkan manajemen waktu untuk menjaga keseimbangan kehidupan keluarga. Rumah tangga yang aman adalah rumah tangga tempat dimana kedua orangtua memiliki waktu saling memperhatikan pasangannya serta anak-anak mereka (Semiawan, 2005). Masalah yang sering ditemui dimana perlakuan ibu terhadap anak dirumah yang memanjakan anak-anaknya akibat rasa bersalah karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan, dapat berdampak negatif terhadap prestasi belajar anak dan interaksi sosialnya di sekolah (Nurdin, 2011; Anugrah, 2015).

Sebuah penelitian pendahuluan dengan menggunakan Parenting Stress

Index (PSI) terhadap lima orang ibu didapatkan, tiga orang ibu mengatakan

bahwa lebih repot mengurus lebih dari satu anak dibandingkan hanya satu orang anak saja dan ibu yang bekerja sebagai karyawan, mengaku seringkali tidak tenang meninggalkan anaknya saat bekerja. Kesulitan yang mereka hadapi adalah saat anak mereka sulit dinasehati, sulit diatur, dan menunjukkan perilaku yang sulit dikendalikan (Chairini, 2013).

Berbagai faktor internal maupun eksternal dengan berbagai tuntutan terhadap seorang ibu dapat berdampak pada psikologis ibu. Stresor yang berlangsung terus dalam jangka panjang, maka ibu dapat mengalami kelelahan mental, dan pada akhirnya akan memasuki kondisi depresi. Gangguan depresi pada ibu mempunyai gambaran yang spesifik, yaitu waktu mengalami depresi

lebih panjang, menjadi bersifat khronik berkaitan dengan kejadian reproduktif, gejala atipikal lebih banyak, lebih dominan gejala somatik, dan respon terhadap terapi lebih lambat (Maramis, 2009).

Salah satu faktor yang dapat menimbulkan depresi pada perempuan adalah stress dan tekanan yang dialami di luar rumah, ketidak-seimbangan antara tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga disamping juga pekerjaan yang mampu menciptakan suatu stress tersendiri (Sianturi, 2013). Kondisi depresi yang dialami ibu tentu saja akan mempengaruhi kondisi keluarga. Ibu menjadi pemurung, gelisah, tidak bersemangat, sehingga melalaikan kewajibannya dalam merawat dan mendidik anaknya di rumah. Hal tersebut dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak.

2.3.1 Prevalensi Depresi Pada Ibu

Perempuan memiliki risiko lebih besar untuk terjadiya depresi. Penelitian di Amerika mendapatkan bahwa 7% dari perempuan mengalami depresi, demikian juga halnya dengan di Edmonton, Canada, Puerto Rico, Paris dan Jerman Barat (Stein dkk., 2006). Angka kejadian depresi seumur hidup pada perempuan sebesar 21%, khususnya di masa subur dengan onset usia berkisar antara 20 hingga 50 tahun (Maramis, 2009; Muhdi, 2009).

2.3.2 Dampak Depresi Ibu Terhadap Perkembangan Anak

Proses tumbuh kembang seorang anak dipengaruhi oleh faktor herediter dan faktor lingkungan psikososial, dimana faktor herediter menentukan kemampuan

bawaan, sedangkan lingkungan psikososial akan menentukan dicapainya atau tidak potensi bawaan dari anak tersebut (Semiawan, 2005).

Taraf perkembangan kemampuan kognitif yang optimal, diperlukan struktur tubuh dan fungsi dari organ-organ yang baik, adanya simulasi atau rangsangan baru yang berkelanjutan dari lingkungan dan peran aktif individu untuk mengolah informasi yang diterimanya dari lingkungan itu. Hal tersebut menjelaskan bahwa peranan orangtua sangat diperlukan dalam upaya mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal (Rahmita, 2011).

Kesehatan fisik dan emosional ibu ketika membesarkan anak-anaknya berpengaruh erat terhadap perubahan perilaku anak. Anak-anak yang masih dalam sekolah dasar dan dibesarkan oleh ibu yang mengalami depresi, cenderung akan terlibat dalam masalah perilaku seperti peminum alkohol dan narkotika disaat anak tersebut menginjak usia remaja (Diley, 2005 ; O'Connor, 2013).

Pengasuhan ibu yang depresi dan perilaku orangtua yang negatif dapat membahayakan perkembangan anak sendiri. Penelitian di Kanada terhadap ibu yang mengalami depresi menunjukkan perilaku anak yang lebih emosional dibandingkan dengan anak yang diasuh oleh ibu yang tidak depresi. Ibu yang depresi kurang konsisten dalam mengasuh anak mereka, meninggalkan anak – anak di lingkungan yang kurang stabil, disiplin dan komunikasi orangtua-anak tidak efektif (Harmon, 2010).

2.4 Depresi Pada Ibu yang Memiliki Anak GPPH

Karakteristik anak dengan GPPH adalah tidak mampu memusatkan perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas. Pola perilaku anak prasekolah dengan

GPPH, dan komorbiditas yang menyertainya sama dengan anak usia dewasa. Gambaran klinis anak dengan GPPH adalah kegagalan fungsi pada berbagai bidang akibat gejala tersebut. GPPH menunjukkan keterkaitan secara konsisten dengan kegagalan berbicara, serta keterampilan akademik yang buruk, banyak mengalami masalah motorik dan mudah mengalami kecelakaan, kesulitan bersosialisasi dengan kelompok sebayanya. Mereka juga memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan orangtua dan anggota keluarga yang lain. Kondisi tersebut dapat menimbulkan beban dan sumber stres bagi keluarga terutama ibu (Saputro D., 2012).

Kualitas waktu kehidupan anak terbanyak dalam lingkungan keluarga. Orangtua khususnya ibu merasa kecewa dengan perilaku anak yang negatif, meski berulangkali diberi nasehat. Mereka menganggap perilaku anak dengan GPPH yang ditunjukkan anak adalah perilaku-perilaku yang dipaparkan sengaja. Hal tersebut memunculkan konflik antara anak dan orangtua. Anak dengan GPPH juga bermasalah di sekolah, tidak mampu berinteraksi dengan teman-teman, dan nilai prestasi sekolah yang buruk. Anak dengan GPPH banyak menimbulkan masalah yang dapat berdampak terhadap psikologis ibu sehingga rentan untuk mengalami gangguan cemas ataupun depresi (Ellison, 2015).

2.4.1 Prevalensi Depresi pada Ibu yang Memiliki Anak GPPH

Ibu yang memiliki anak dengan GPPH memiliki peningkatan angka perceraian, penyalahgunaan zat, dan menderita depresi yang jauh lebih tinggi dari ibu yang memiliki anak-anak normal. Anak dengan GPPH membutuhkan lebih banyak perhatian, obat-obatan dan pengasuhan yang konsisten sehingga

menambah beban pengasuhan ibu, dimana ditemukan setidaknya 50% dari ibu-ibu yang memiliki anak dengan GPPH menjadi depresi (Serpico, 2013; Ellison, 2015).

Penelitian oleh Lee dkk. (2008) yang meneliti kepribadian ibu dari anak-anak dengan GPPH dengan menggunakan Minnesota Multiphasic Personality

Inventory (MMPI), dimana didapatkan hasil skor depresi, histeria, dan psychastenia lebih tinggi dan bermakna secara statistik pada ibu dengan anak

dengan GPPH dibandingkan kelompok kontrol, dengan mengontrol usia ibu, pendidikan ibu, jenis kelamin anak, usia dan jumlah dari Intellegence Quotient (IQ).

2.4.2 Dampak Depresi Ibu terhadap perkembangan anak GPPH

Anak dengan GPPH menunjukkan perilaku yang buruk, seperti tidak mau diam, tidak patuh terhadap perintah, anak terlalu senang bermain, malas belajar. Orangtua kurang memahami tentang karakteristik gangguan GPPH beserta dengan gejala penyertanya. Orangtua menganggap bahwa gangguan ini merupakan sifat buruk anak (Saputro, 2009).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2013) tentang peran pendampingan regulasi emosi dalam menurunkan perilaku maltreatment fisik terhadap anak GPPH, dengan melakukan wawancara pada ibu yang memiliki anak yang terdiagnosis GPPH. Hasil dari penelitian tersebut bahwa ibu sering tidak sabar dan jengkel menghadapi perilaku anak dengan GPPH. Sikap ibu menjadi lebih kasar dan terkadang menjadi ringan tangan, mencubit dan memukul, menyeret ketika anak tidak segera melakukan instruksi yang diberikan, ibu merasa

anak merepotkannya dan ibu akan mudah mengalami suasana hati yang berubah-ubah dapat menyebabkan suasana hati yang buruk dan depresi. Sikap keras yang dilakukan oleh ibu dalam upaya mengendalikan anak, justru menjadi sebaliknya, anak menjadi marah dan menunjukkan sikap melawan, memiliki gejala impulsivitas dan kurangnya perhatian yang lebih parah dibandingkan anak dengan GPPH yang tidak mengalami kekerasan.

Penelitian oleh Lee dkk. (2013) yang melanjutkan penelitian sebelumnya terhadap ibu yang memiliki anak dengan GPPH, menggunakan metode observarsional. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh depresi ibu terhadap anak GPPH dan menilai kualitas interaksi orangtua-anak. Penelitian ini membandingkan antara anak GPPH dengan ibu yang depresi, anak GPPH dengan ibu yang tidak depresi dan anak tanpa GPPH dengan ibu yang tidak depresi. Hasil dari penelitian ini adalah anak dengan GPPH yang ibunya mengalami depresi terjadi interaksi orangtua-anak yang kurang positif dibandingkan kelompok yang lain. Depresi ibu mungkin memainkan peran penting dalam presentasi afektif terhadap anak dengan GPPH dengan ibu yang depresi.

45

BAB III

KERANGKA BERFIKIR, KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1. Kerangka Berfikir

Anak merupakan bagian dari sebuah keluarga. Anak membutuhkan

kehangatan, kasih sayang serta respon penerimaan yang positif dari orangtuanya. Merawat dan mengasuh anak dapat memberikan kepuasan sekaligus menimbulkan banyak tantangan yang menjadi stressor bagi orangtua khususnya ibu.

Perilaku anak-anak menginjak usia sekolah dasar akan mengalami suatu perubahan. Usia sekolah merupakan usia dimana mereka mengembangkan kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Masalah yang sering muncul adalah sikap anak yang emosional dan menentang, sehingga berdampak pada perkembangan kognitif dan prestasi akademik mereka di sekolah. Karakteristik anak seperti usia, jenis kelamin serta kedudukan anak dalam keluarga dapat mempengaruhi beban pengasuhan yang dialami oleh seorang ibu.

Masalah lain yang dihadapi oleh orangtua adalah ketika anaknya mengalami suatu gangguan. Anak dengan GPPH memiliki perilaku yang mengganggu atau merusak karena hiperaktivitas dan impulsivitasnya. Faktor biologis pada fungsi otak yang bersifat kronis pada GPPH dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan. Anak dengan GPPH sering mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi, memiliki kemampuan toleransi secara emosional yang rendah, serta memiliki instabilitas emosional yang tinggi dibandingkan dengan anak normal seusianya.

Kegagalan anak dengan GPPH dalam menjalin suatu hubungan atau relasi dengan orang-orang disekelilingnya termasuk orangtua membuat berbagai dampak negatif untuk keluarga. Ibu yang berperan dominan dalam pengasuhan anak, adalah orang pertama yang akan terkena dampak psikologis, seperti cemas, gangguan emosi, dan depresi.

Seorang ibu rentan terhadap depresi disebabkan oleh beberapa faktor seperti hormonal ataupun tuntutan dari lingkungan sekitarnya. Karakteristik ibu akan mempengaruhi munculnya kejadian depresi pada ibu seperti usia, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan serta jumlah anak yang dimilikinya.

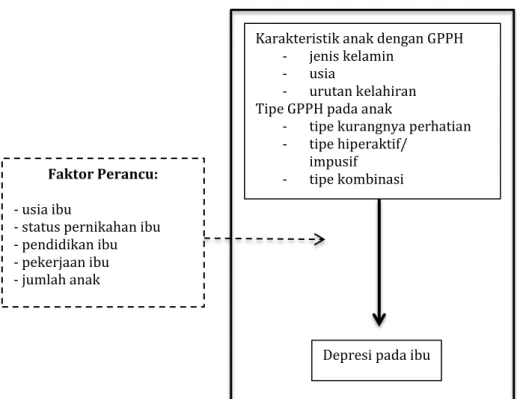

3.2 Konsep Penelitian

Gambar 3.1. Konsep Penelitian

Karakteristik anak dengan GPPH - jenis kelamin

- usia

- urutan kelahiran Tipe GPPH pada anak

- tipe kurangnya perhatian - tipe hiperaktif/

impusif - tipe kombinasi

Faktor Perancu:

- usia ibu

- status pernikahan ibu - pendidikan ibu - pekerjaan ibu - jumlah anak

Keterangan:

: Variabel dalam lingkungan penelitian

: Variabel yang tidak termasuk dalam lingkungan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian pustaka, maka disusunlah konsep penelitian sebagai berikut:

1. Anak dengan GPPH dapat menimbulkan depresi pada ibu. Perlu untuk mengetahui apakah depresi tersebut dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin anak, tipe GPPH kurangnya perhatian atau hiperaktif/impulsif, atau GPPH kombinasi pada anak.

2. Faktor lain yang dapat mempengaruhi depresi pada ibu adalah usia, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan dan jumlah anak yang akan dikendalikan pada tahap rancangan penelitian.

3.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir dan konsep penelitian yang telah dijabarkan maka didapatkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara GPPH pada anak terhadap kejadian depresi ibu. 2. Terdapat hubungan antara tipe GPPH pada anak terhadap kejadian depresi ibu.

48

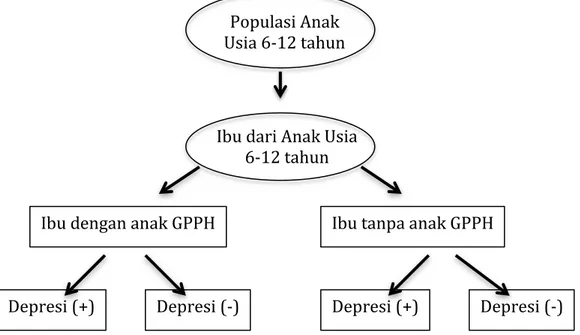

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan menggunakan rancangan cross-sectional analytic, karena semua variabel yaitu variabel bebas dan variabel tergantung diukur dalam satu periode yang sama. Penelitian ini menggunakan analitik karena meneliti hubungan karakteristik anak dengan GPPH terhadap depresi ibu dan hubungan tipe GPPH terhadap depresi ibu (Sastroasmoro & Ismael, 2010).

Gambar 4.1. Bagan Rancangan Penelitian

Ibu dari Anak Usia 6-12 tahun

Ibu dengan anak GPPH Ibu tanpa anak GPPH

Depresi (+) Depresi (-) Depresi (+) Depresi (-) Populasi Anak

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Tunas Daud yang beralamat di Jalan Kebo Iwa Utara No. 18 Denpasar. Penyusunan proposal dilakukan bulan Juli sampai September 2015 dan penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2015.

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian

4.3.1. Populasi Target

Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki anak dengan dan tanpa GPPH.

4.3.2. Populasi Terjangkau

Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak dengan GPPH dan ibu yang memiliki anak tanpa GPPH usia sekolah dasar (6 sampai 12 tahun) di sekolah Tunas Daud Denpasar tahun ajar 2015-2016.

4.3.3. Kriteria Sampel

Semua ibu yang memiliki anak dengan dan tanpa GPPH usia (7 sampai 12 tahun) di SD Tunas Daud Denpasar yang memenuhi kiteria inklusi dan eksklusi. 1. Kriteria Inklusi

Kriteria Inklusi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Ibu dari anak yang bersekolah di Sekolah Tunas Daud Denpasar.

b. Ibu dari anak dengan GPPH yang memiliki skor SPPAHI > 29 dan telah dikonfirmasi oleh psikiater yang bertugas di Sekolah Tunas Daud Denpasar c. Ibu berdomisili di Denpasar dan usia 20 sampai 40 tahun.

d. Pendidikan ibu minimal tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) e. Ibu yang bekerja

f. Ibu yang bersedia mengikuti penelitian dan mendatangani informed consent. 2. Kriteria Eksklusi

a. Ibu yang memiliki disabilitas atau penyakit fisik kronis (Diabetes Melitus, Hipertensi, Stroke, atau penyakit lain yang diketahui oleh ibu dan dikonfirmasi kembali oleh peneliti sebagai suatu penyakit kronis)

b. Ibu yang memiliki anak disabilitas

c. Ibu yang sedang dalam terapi untuk gangguan psikiatri seperti psikotik, cemas atau depresi.

4.3.4 Penentuan Besar Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional analytic untuk mencari hubungan antara GPPH pada anak terhadap kejadian depresi ibu. Perhitungan besar sampel pada penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut (Dahlan dkk, 2013) :

( √ √ )

N = jumlah sampel minimal

Zα = kesalahan tipe I ditetapkan 5 %, sehingga Zα = 1,96 Zβ = kesalahan tipe II ditetapkan sebesar 20%, maka Zβ= 0,84

P2 = angka depresi pada ibu dengan anak dengan GPPH, 0,69 ~ 0,7 (Tarabek dkk., 2011)

P1-P2 = Selisih minimal proporsi yang dianggap bermakna ditetapkan sebesar 0,2. Dengan demikian : ( √ √ ) ( √ √ ) N = 48, 72

Berdasarkan penghitungan besar sampel maka sampel minimal yang harus dikumpulkan oleh peneliti adalah ± 48, 72 orang, dibulatkan menjadi 49 orang.

4.3.5 Teknik Pengambilan sampel

Sampel penelitian adalah ibu yang memiliki anak dengan dan tanpa GPPH yang bersekolah di SD Tunas Daud Denpasar yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel ibu yang memiliki anak dengan GPPH diambil dengan total sampling sedangkan ibu yang memiliki anak tanpa GPPH di Sekolah Tunas Daud Denpasar yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi diambil secara Simple

Random Sampling. Pemilihan sampel diawali dengan mengumpulkan data murid

kelas I sampai VI SD, kemudian sampel diambil dengan melakukan kelipatan dua dari data tersebut. Sampel terpilih dinyatakan sebagai subyek penelitian setelah menyetujui dan memberikan informed consent tertulis sebagai subyek penelitian.

4.4 Variabel Penelitian

1. Variabel terikat : status depresi pada ibu 2. Variabel bebas : status GPPH pada anak

3. Variabel perancu : usia ibu, status pernikahan ibu, pendidikan ibu pekerjaan ibu dan jumlah anak

4.5 Definisi Operasional Variabel

1. Depresi adalah suasana hati yang dialami sampel saat ini sebagai respon terhadap keadaan memiliki anak dengan GPPH. Depresi diskrining dengan menggunakan skala Beck Depression Inventory-II (BDI-II) yang merupakan skala pengukuran interval yang mengevaluasi 21 gejala depresi, 15 diantaranya menggambarkan emosi, 4 perubahan sikap, 6 gejala somatik. Setiap gejala diranking dalam skala intensitas 4 poin dan nilainya ditambahkan untuk memberi total nilai dari 0 sampai 63, nilai yang lebih tinggi mewakili depresi yang lebih berat. Batasan nilai untuk depresi 0-9 mengidentifikasikan tidak ada depresi, 10-16 untuk depresi ringan, 17-29 depresi sedang, dan 30-63 mengidentifikasikan depresi berat. Skala ini telah diuji validitas dan kesahihannya di Indonesia (Yulianti dkk., 2011).

2. Anak dengan GPPH adalah anak yang menunjukkan pola menetap dari kurangnya perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas. Gejala dari kurangnya perhatian dalam bentuk tidak menyelesaikan tugas sesuai yang seharusnya, kesulitan mempertahankan perhatian, dan tidak dapat mengatur kegiatannya dengan baik. Hiperaktivitas mengacu pada aktifitas motorik yang berlebihan, banyak bergerak dan berbicara di situasi yang menuntut perhatian, seperti saat

pelajaran di dalam kelas. Impulsivitas dalam bentuk melakukan sesuatu dengan serta merta tanpa dilandasi pertimbangan yang matang (Sadock dkk., 2015).

Berdasarkan gejala yang menonjol, GPPH dibagi dalam tiga tipe. Tipe GPPH kurangnya perhatian pada anak apabila menjawab sering atau selalu minimal 12 item dari pernyataan SPPAHI nomor 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 33, dan 35. Tipe GPPH Hiperaktif /Impulsif pada anak apabila menjawab sering atau selalu minimal 8 item pada pernyataan SPPAHI nomor 2, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 24, 28, 29, 30, 31, 32, dan 34. Tipe GPPH kombinasi pada anak apabila dalam menjawab sering atau selalu pada 35 pernyataan dalam SPPAHI.

3. Jenis kelamin anak yang terdiri dari laki-laki atau perempuan.

4. Umur anak adalah usia anak yang dihitung dari tahun kelahiran, dalam ukuran tahun. Pada penelitian ini umur anak dibedakan dalam dua kelompok yaitu umur 2-6 tahun termasuk masa kanak awal dan 7-12 tahun masuk dalam kelompok masa kanak akhir (Soetjiningsih & Ranuh, 2012).

5. Urutan kelahiran anak terdiri dari sulung, tengah, bungsu dan tunggal. 6. Usia ibu berdasarkan kartu identitas resmi dalam ukuran tahun.

7. Status pernikahan ibu yang didapat dengan wawancara, yaitu menikah, bercerai, atau janda.

8. Pendidikan ibu merupakan jenjang pendidikan yang sudah dilalui meliputi SMP, SMA, Sarjana/Diploma sesuai dengan yang tercantum dalam kartu identitas resmi.

9. Pekerjaan ibu adalah kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh ibu dan menghasilkan uang. Pekerjaan terdiri dari karyawan swasta, wiraswasta, PNS.

10. Jumlah anak kandung yang dilahirkan oleh ibu, yang dapat dari wawancara.

4.6 Instrumen Penelitian

Alat pengumpul data berupa formulir pengumpulan data yang memuat tentang karakteristik sampel, pemeriksaan GPPH anak, pemeriksaan depresi ibu. a. Kuisioner A yang berisi karakteristik ibu sampel sesuai dengan kartu identitas

dan karakteristik anak.

b. Penilaian anak dengan GPPH menggunakan instrumen Skala Penilaian Anak Hiperaktif Indonesia (SPPAHI). Instrumen ini untuk mendapatkan ciri-ciri psikopatologi pada perilaku anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian/hiperaktivitas di sekolah ataupun di rumah. Skala ini dikembangkan oleh DR. dr. Dwidjo Saputro, SpKJ di Indonesia tahun 2004. Skala ini terdiri dari 35 pertanyaan dengan jawaban yang berskala dari 1 (tidak pernah sama sekali), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (sangat sering). Penilaian SPPAHI dengan memberi nilai 0-3 untuk jawaban setiap butir pertanyaan. Nilai 1 apabila jawaban pada kolom 2 (kadang-kadang), nilai 2 apabila jawaban pada kolom 3 (sering) dan nilai 3 apabila jawaban pada kolom 4 (selalu atau sangat sering). Total nilai keseluruhan berkisar 0 – 105. Cut-off Score berbeda tergantung siapa yang menilai. Bila orangtua yang menilai maka nilai Cut-off

Score > 30, guru > 29 dan dokter > 22. Skor SPPAHI yang lebih besar dari Cut-off Score dinyatakan berisiko tinggi mengalami GPPH (Juniar &

Setiawati, 2014). Hasil uji analisis faktor terhadap instrumen SPPAHI menunjukkan komponen faktorial yang sesuai dengan faktor utama psikopatologi GPPH. Uji reliabilitas dan validitas terhadap 35 butir psikopatologi tersebut didapatkan koefisien korelasi () antara butir-butir tersebut lebih besar dari 0,2. Koefisien korelasi antara butir dengan nilai total paling rendah 0,5174 dan paling tinggi 0,9101, dengan demikian 35 butir psikopatologi tersebut memiliki korelasi yang tinggi terhadap nilai total. Pada uji konsistensi internal didapatkan standarized item alpha adalah 0,9856 sehingga 35 butir psikopatologi tersebut memiliki konsistensi internal yang sangat tinggi. Uji validitas dilakukan dengan analisis program LISREL 8 terhadap matrik korelasi antar tujuh komponen item-loading pada kelompok orangtua, guru dan dokter, dan hasilnya menunjukkan model teoritis sesuai dengan data yang teramati. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen SPPAHI untuk orangtua, guru dan dokter ini adalah reliabel dan valid. Penilaian oleh guru terhadap gejala gangguan GPPH menunjukkan rerata nilai SPPAHI yang tertinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkah laku anak di sekolah di nilai oleh guru sesuai dengan perkembangan gejala gangguan ini (Saputro D., 2009). SPPAHI digunakan dalam penelitian oleh Hidayani dkk. (2015) dalam penelitian menilai hubungan antara GPPH terhadap prestasi belajar siswa SDN 2 dan SDN 3 Berkoh Purwokerto. Pada penelitian ini SPPAHI diisi oleh guru kelas SD Tunas Daud Denpasar.

c. Pemeriksaan depresi dengan menggunakan kuisioner Beck Depression