BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Bakteri

Bakteri merupakan organisme mikroskopis dengan diameter rata-rata 1,25 µm. Bakteri yang terkecil, Dialister pneumosintes, panjang tubuhnya 0,15 - 0,30 µm. Adapun bakteri yang terbesar, Spirillium volutans, panjang tubuhnya 13 – 15 µm. Bakteri memiliki ciri-ciri uniseluler mikroskopis, umumnya tidak berklorofil, dan termasuk sel prokariotik. Bakteri dapat ditemukan hampir di semua tempat dan tumbuh dengan subur di udara, air, makanan, tanah, tubuh hewan, dan tumbuhan yang dapat bersifat saprofit atau parasit (Karmana, 2008).

Bakteri dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Bakteri yang berbentuk lurus seperti batang disebut basilus, yang seperti bola disebut kokus, sedangkan bentuk yang panjang dan lengkung disebut spirilium. Kokus dapat tetap saling melengket berpasangan setelah pembelahan sel (diplokokus), atau bergerombol (stafilokokus), atau dapat juga membentuk rantai (streptokokus). Organisme yang menyebabkan pneumonia ialah suatu diplokokus, sedangkan stafilokokus menyebabkan banyak infeksi yang dicirikan oleh timbulnya bisul dan abses (Tjitrosomo, et al., 1983).

Ada empat macam fase pertumbuhan mikroorganisme, yaitu fase lag, fase log (fase eksponensial), fase stasioner, dan fase kematian (Pratiwi, 2008).

tergantung pada kondisi dan jumlah awal mikroorganisme dan media pertumbuhan.

b. Fase log (fase eksponensial) merupakan fase dimana mikroorganisme tumbuh dan membelah pada kecepatan maksimum, tergantung pada genetika mikroorganisme, sifat media, dan kondisi pertumbuhan. Sel baru terbentuk dengan laju konstan dan massa yang bertambah secara eksponensial. Hal yang dapat menghambat laju pertumbuhan adalah bila salah satu atau lebih nutrisi dalam kultur habis, sehingga hasil metabolisme yang bersifat racun akan tertimbun dan menghambat pertumbuhan.

c. Fase stasioner merupakan fase dimana pertumbuhan mikroorganisme berhenti dan terjadi keseimbangan antara jumlah sel yang membelah dengan jumlah sel yang mati. Pada fase ini terjadi akumulasi produk buangan yang toksik. Pada sebagian besar kasus, pergantian sel terjadi dalam fase stasioner ini.

d. Fase kematian yaitu jumlah sel yang mati meningkat. Faktor penyebabnya adalah ketidaktersediaan nutrisi dan akumulasi produk buangan yang toksik.

2.2 Antibiotik

pembiakan guna mempercepat pertumbuhan fungi dan meningkatkan produksi antibiotikumnya. Setelah diisolasi dari cairan kultur, antibiotikum dimurnikan dan aktivitasnya ditentukan (Tjay dan Rahardja, 2007).

2.2.1 Mekanisme kerja obat antimikroba

Obat antimikroba mempunyai susunan kimiawi dan cara kerja yang berbeda antara obat satu dengan obat yang lainya. Antimikroba mengganggu bagian— bagian mikroba yang peka, yaitu dinding sel, protein, asam nukleat, dan metabolit intermedier. Beberapa mekanisme kerja antimikroba diantaranya:

(Dzen, et al., 2003)

a. menghambat sintesis dinding sel. Obat antimikroba yang menghambat pembentukan dinding sel efektif pada saat bakteri sedang aktif membelah. Rusaknya dinding sel bakteri karena obat dapat menyebabkan sel bakteri lisis.

b. merusak menbran sel. Membran sel menjaga komposisi internal dari sel dengan cara berfungsi di dalam permeabilitas selektif dan proses transport aktif. Rusaknya membran sel dapat menyebabkan metabolit penting di dalam sel lolos keluar sel dengan akibat kematian sel.

c. menghambat sintesis protein

d. menghambat sintesis asam nukleat. Antimikroba ini dapat bekerja dengan cara menghambat sintesis mRNA pada proses transkripsi atau menghambat replikasi DNA pada proses pembelahan sel.

2.2.2 Resistensi mikroba terhadap antibiotik

Resistensi mikroorganisme dapat dibedakan menjadi resistensi bawaan (primer), resistensi dapatan (sekunder), dan resistensi episomal. Resistensi primer (bawaan) merupakan resistensi yang menjadi sifat alami mikroorganisme. Hal ini misalnya dapat disebabkan oleh adanya enzim pengurai antibiotik pada mikroorganisme sehingga secara alami mikroorganisme dapat menguraikan antibiotik. Resistensi sekunder (dapatan) diperoleh akibat kontak dengan agen antimikroba dalam waktu yang cukup lama dengan frekuensi yang tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya mutasi pada mikroorganisme. Resistensi episomal disebabkan oleh faktor genetik di luar kromosom (Pratiwi, 2008).

Menurut Permenkes Nomor 2406/2011 yang dimaksud dengan resistensi adalah kemampuan bakteri untuk menetralisir dan melemahkan daya kerja antibiotik. Hal ini dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu:

a. merusak antibiotik dengan enzim yang diproduksi. b. mengubah reseptor titik tangkap antibiotik.

c. mengubah fisiko-kimiawi target sasaran antibiotik pada sel bakteri.

d. antibiotik tidak dapat menembus dinding sel, akibat perubahan sifat dinding sel bakteri.

e. antibiotik masuk ke dalam sel bakteri, namun segera dikeluarkan dari dalam sel melalui mekanisme transport aktif ke luar sel.

melalui plasmid dapat dicegah dengan meningkatkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip kewaspadaan standar.

2.3 Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

Staphylococcus adalah bakteri gram positif berbentuk bulat, biasanya tersusun dalam rangkaian tak beraturan seperti anggur. Bakteri ini mudah tumbuh pada berbagai pembenihan dan mempunyai metabolisme aktif, meragikan karbohidrat, serta menghasilkan pigmen yang bervariasi dari putih sampai kuning tua. Beberapa diantaranya tergolong flora normal pada kulit dan selaput mukosa manusia, spesies lain dapat menyebabkan abses, infeksi pyogens dan septikemia yang fatal (Nasution, 2014).

Infeksi adalah proses masuknya parasit dan mengadakan hubungan dengan inang. Infeksi terjadi bila parasit itu sanggup mengadakan penetrasi atau melalui batas pertahanan inang dan hidup di dalamnya. Sumber primer dari infeksi pada manusia dan hewan diantaranya adalah orang dan hewan yang terinfeksi, serta tanah. Beberapa vektor yang dapat menyebabkan infeksi yaitu: kontak langsung, tangan, saliva dan sekresi hidung, infeksi melalui tetesan halus, debu, fomites, alat-alat makan, makanan, keracunan makanan, susu, darah dan derivat darah. Bakteri merupakan salah satu mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan infeksi (Dzen, et al., 2003).

Infeksi kulit yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus dapat terjadi pada kondisi hangat yang lembab atau saat kulit terbuka akibat penyakit seperti eksim, luka pembedahan, atau akibat alat intravena. Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus merupakan contoh patogen yang sukses beradaptasi. Hal ini diperlihatkan dengan kemampuan mengkoloni dan mengambil atau mentransfer materi genetik yang membawa berbagai faktor virulensia. Kemampuan Staphylococcus aureus menimbulkan penyakit ditentukan kemampuannya menyebabkan kerusakan jaringan secara langsung dan kemampuan untuk tumbuh serta menghindar dari imunitas inang (Yuwono, 2012).

Pada tahun 1944 infeksi akibat bakteri Staphylococcus aureus dapat diatasi dengan menggunakan antibiotik penicillin. Keberhasilan terapi ini tidak berlangsung lama karena kemudian muncul galur resisten yang mengandung gen

blaZ yang menyandi enzim beta laktamase yaitu suatu enzim yang mampu mendegradasi penicillin dengan cara memecah cincin beta laktam. Pada akhir tahun 1950-an, masalah ini dapat diatasi dengan pemberian antimikroba yang tahan terhadap betalaktamase yaitu metisilin, namun hanya dalam waktu satu tahun muncul galur Staphylococcus aureus resisten metisilin yang disebut MRSA (Yuwono, 2010).

Bakteri Staphylococcus aureus yang dilaporkan telah resisten terhadap antibiotik beta-laktam dikenal sebagai Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (Soegijanto, 2006). MRSA merupakan bakteri penyebab infeksi fatal, dapat hidup berminggu-minggu dalam sprei, lembaran kertas, dan keyboard

(Karmana, 2008).

Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) adalah bakteri

pasien ke pasien lain melalui alat medis yang tidak diperhatikan sterilitasnya. Transmisinya dapat pula melalui udara maupun fasilitas ruangan, misalnya selimut atau kain tempat tidur. Sejak munculnya resistensi terhadap metisilin, MRSA telah dikenal luas diberbagai rumah sakit di seluruh dunia sebagai penyebab bakteremia, pneumonia, infeksi pasca operasi dan infeksi nosokomial lainnya (Nurkusumah, 2009).

Resistensi MRSA terhadap metisilin dan terhadap semua antimikroba golongan beta laktam disebabkan perubahan pada protein binding penicillin (PBP) yang normal yaitu PBP 2 menjadi PBP 2a. PBP 2a memiliki afinitas yang sangat rendah terhadap beta laktam sehingga sekalipun bakteri ini dibiarkan pada medium beta laktam dengan konsentrasi tinggi, MRSA tetap dapat hidup dan mensisntesa dinding sel (tumbuh). Eksplorasi pada struktur PBP 2a menunjukkan adanya perubahan pada situs pengikatan (binding site) yang mengakibatkan rendahnya afinitas (Yuwono, 2010).

Data terkini menyebutkan bahwa rata-rata 30% Staphylococcus aureus di Amerika, Eropa dan Australia adalah MRSA, sedangkan di Asia mencapai 50%. Variasi prevalensi antar negara demikian besar misalnya di Portugal prevalensi MRSA mencapai 50% sedangkan di Belanda dan negara-negara Skandinavia prevalensinya kurang dari 2% (Yuwono, 2010).

infeksi yang terjadi. Beberapa macam tumbuhan dapat dijadikan alternatif dalam pengobatan infeksi diantaranya yaitu jambu biji, sirih, dan sirih merah, serta beberapa tanaman lain yang memiliki khasiat obat.

2.4 Sirih Merah

Tanaman sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.) merupakan salah satu tanaman obat yang daunnya telah lama dikenal mempunyai khasiat obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit (Werdhany, et al., 2008). Tanaman obat ini memiliki penampilan yang menarik, sehingga banyak yang mengoleksi sebagai tanaman hias yang eksotis. Kehadirannya di dunia pengobatan herbal banyak mendapat perhatian masyarakat. Banyak masyarakat pecinta herbal mengembangkan tanaman ini untuk keperluan berbagai pengobatan (Sudewo, 2012).

Tanaman sirih merah (Gambar 2.1) sepintas sosoknya mirip sirih biasa, tanaman merambat yang tumbuh ke atas mempergunakan akar yang keluar dari ruas-ruasnya. Bedanya sirih merambat berdaun hijau gelap dengan motif atau bercak-bercak berwarna keperakan yang muncul di sekitar tulang daunnya, sedangkan tulang daun berwarna kemerahan sementara permukaan bawahnya berwarna merah keunguan (Prihmantoro, 1997).

senyawa-senyawa yang memiliki efek antibakteri yaitu flavonoid, senyawa polifenolat, tanin, dan minyak atsiri.

Gambar 2.1 Tanaman sirih merah

Tanaman sirih merah merupakan salah satu famili piperaceae. Taksonomi tanaman sirih merah menurut Hidayat (2013) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta Sub divisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledoneae Bangsa : Piperales Suku : Piperaceae Marga : Piper

Jenis : Piper crocatum Ruiz & Pav.

radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, maag, kelelahan, nyeri sendi, menurunkan kadar kolesterol, mencegah stroke, dan memperhalus kulit. Air rebusannya mengandung antiseptik atau karvakrol yang bersifat desinfektan dan anti jamur, sehingga bisa digunakan sebagai obat antiseptik untuk menjaga kesehatan rongga mulut, menyembuhkan penyakit keputihan dan bau tak sedap (Werdhany, et al., 2008).

2.5 Ekstraksi

Ekstraksi merupakan suatu proses penarikan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan ataupun hewan dengan menggunakan penyari tertentu. Terdapat beberapa macam metode ekstraksi, diantaranya adalah maserasi, perkolasi, refluks, infus, dekok, digesti, dan sokletasi (Ditjen POM, 1979). Metode ekstraksi dapat dikelompokkan menjadi metode dingin dan metode panas.

2.5.1 Cara dingin

Cara dingin merupakan metode ekstraksi tanpa pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung, tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa yang tidak tahan pemanasan. Ekstraksi cara dingin antara lain:

a. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Maserasi kinetik berarti dilakukan pengadukan yang kontinu. Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama dan seterusnya (Ditjen POM, 2000).

b. Perkolasi

sempurna yang umum dilakukan pada temperatur ruangan. Prosesnya terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetasan/penampungan ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh perkolat yang jumlahnya 1-5 kali jumlah bahan (Ditjen POM, 2000).

2.5.2 Cara panas a. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temparatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Ditjen POM, 2000).

b. Sokletasi

Sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Ditjen POM, 2000).

c. Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan adanya pengadukan kontinu pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40 - 50O

d. Infundasi

Infundasi adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur pada suhu 96 - 98C selama waktu tertentu (15 - 20 menit) (Ditjen POM, 2000).

e. Dekoktasi

Dekoktasi adalah infus pada waktu yang lebih lama (≥30◦C) dan temperatur sampai titik didih air (Ditjen POM, 2000).

2.6 Nanoteknologi

Nanoteknologi adalah teknik manipulasi/ rekayasa benda ukuran nano untuk berbagai manfaat dan aplikasi. Ada beberapa jenis nanoteknologi sesuai dengan manfaat yang ada di dalamnya yaitu nanomaterial, nanopartikel, nanokomposit, nanomagnetik, nanoenergi, nanomedisin, dll (Rochman, 2013). Ada 2 metode sintesis nano, yaitu:

a. pendekatan top down yaitu dengan membuat ukuran nano dari bongkahan yang besar menjadi material nano dan hal ini bisa melalui proses menggiling, memotong, grafting, dll sampai terbentuk ukuran nano. Namun hal ini tidak dilakukan pada skala industri besar dikarenakan dapat menghasilkan ukuran partikel yang berbeda-beda dan dapat membuang banyak waktu untuk memisahkan ukuran partikel tersebut.

sangat baik dalam skala nanometer sifat dan kinerja suatu bahan lebih unggul dibandingkan dengan skala mikrometer. Berbagai aplikasi nanoteknologi pada produk telah diterapkan diantaranya pada elektronik, kosmetik medis, farmasi, industri makanan, tekstil, dan keramik (Rochman, 2013).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengembangkan kegiatan penelitian dalam bidang nanoteknologi yang telah dimulai oleh beberapa lembaga riset maupun perguruan tinggi. Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa kekayaan sumber daya alam baik dalam bentuk berbagai mineral alam sebagai bahan baku pembuatan produk dan sumber energi, maupun keragaman hayati flora dan fauna dalam jumlah yang luar biasa. Namun sumber daya alam tersebut masih belum ditingkatkan nilai tambahnya sehingga pengembangan nanoteknologi harus dapat diarahkan agar dapat meningkatkan nilai tambah secara signifikan bagi sumber daya alam Indonesia (Herman, et al., 2008).

Menurut Herman, et al., (2008) ada lima bidang yang menjadi prioritas dalam pengembangan nano teknologi di Indonesia, diantaranya:

a. Nanomateria, dengan target mensuplai bahan baku (nanopartikel) untuk industri lokal dan internasional.

b. Nano-Bioteknologi, dengan target untuk peningkatan hasil pangan dan pertanian.

c. Nano-Farmasi dan kesehatan, dengan target untuk peningkatan kualitas obat Indonesia.

d. Energi, dengan target untuk konservasi dan energi ramah lingkungan. e. Nano-elektronik dan devais, dengan target pengembangan nanoteknologi

Dalam bidang farmasi dan kesehatan, nanopartikel mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam penyampaian obat ke target jaringan. Nanopartikel adalah partikel koloid yang memiliki ukuran mulai dari 10-1000 nm yang mempunyai prinsip aktif yaitu terlarut, terperangkap, enkapsulasi dan/atau diserap dan melekat. Penargetan obat dapat dicapai dengan pengembangan pembawa obat koloid yang dikenal sebagai nanopartikel (Sivalalitha, et al, 2012).

Nanopartikel secara khusus dirancang untuk melepaskan obat ke target jaringan. Formulasi dan penerapan klinis nanopartikel berdasarkan sifat fisika kimia serta sifat farmakokinetika dan farmakodinamikanya. Kelarutan obat yang rendah dapat menyebabkan rendahnya bioavailabilitas, peningkatan efek makanan, tidak sempurnanya dosis yang terlepas dari bentuk sediaan. Mengurangi ukuran partikel merupakan metode yang efektif yang telah dikembangkan di dunia farmasi untuk meningkatkan biovailabilitas obat yang memiliki kelarutan rendah (Sivalalitha, et al., 2012). Contoh alat yang digunakan untuk membuat nanopartikel dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.2 Contoh alat pembuat nanopartikel

dimensi yang mengoptimalkan tumpukan bola-bola dalam jar sehingga meningkatkan efektifitas penghancuran dan mempersingkat waktu milling. Sesuai untuk pembuatan nanomaterial dalam waktu relatif singkat.

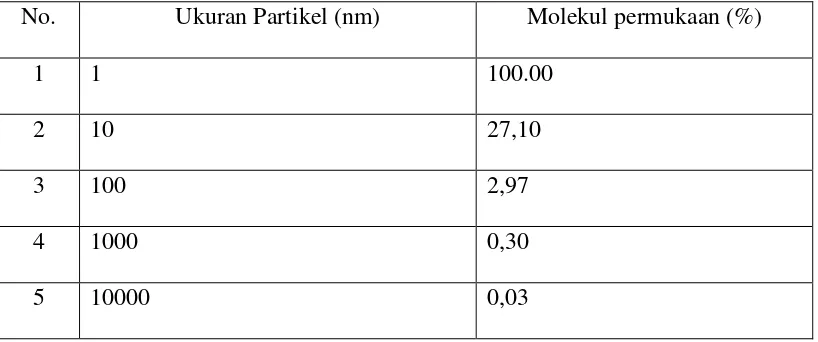

Dengan ukuran yang kecil, nano partikel memperlihatkan sifat-sifat yang menarik, menjadikannya sesuai dengan berbagai aplikasi pemberian obat. Jumlah permukaan partikel meningkat seiring dengan berkurangnya ukran partikel. Seperti pada terlihat Tabel 2.1

Tabel 2.1. Persentase permukaan molekul pada partikel

No. Ukuran Partikel (nm) Molekul permukaan (%)

1 1 100.00

2 10 27,10

3 100 2,97

4 1000 0,30

5 10000 0,03

Dari Tabel 2.1 menunjukkan bahwa nanopartikel memiliki sifat adhesi yang kuat karena luas kontak yang terus meningkat (Gupta, 2006).

2.7 Uji Antibiotik Antibakteri

(Pratiwi, 2008). Uji kepekaan terhadap antibakteri pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu metode dilusi dan difusi cakram (Dzen, et al., 2003). a. Metode Dilusi

Cara ini digunakan untuk menentukan KHM (kadar hambat minimal) dan KBM (kadar bunuh minimal) dari obat antibakteri. Prinsip dari metode dilusi yaitu menggunakan satu seri tabung reaksi yang diisi media cair dan sejumlah tertentu sel bakteri yang diuji. Kemudian masing-masing tabung diisi dengan obat yang telah diencerkan secara serial. Selanjutnya, seri tabung diinkubasi pada suhu 37°C selama 18 - 24 jam dan diamati terjadinya kekeruhan pada tabung.

b. Metode Difusi Cakram