KUMUH DAN KEMISKINAN

Kemiskinan: Benih Kumuh

UNHCR dan World Bank pada tahun 2005 menyatakan bahwa puluhan juta

masyarakat miskin perkotaan di dunia, termasuk Indonesia, hanya memiliki pilihan untuk tinggal di tempat terpinggirkan di tengah kota yang kotor dan lingkungan sekitar yang rentan terhadap berbagai ancaman kesehatan. Permukiman kumuh dan liar kekurangan infrastruktur dan layanan yang paling dasar. Populasi miskin ini terpinggirkan dan sebagian besar kehilangan haknya. Mereka terkena

penyakit,kejahatan dan rentan terhadap bencana alam. Kumuh dan liar pun

diperkirakan terus tumbuh di tingkat yang mengkhawatirkan mencapai dua kali lipat dalam 25 tahun.

Kemiskinan memang merupakan faktor pendorong utama terjadinya fenomena kumuh, baik di perkotaan maupun perdesaan. Masyarakat miskin di perdesaan tanpa ada peningkatan layanan dasar maupun variasi aktivitas perekonomian akan terus berada dalam kondisi kemiskinan yang tidak produktif, akibatnya mereka tidak berdaya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya terutama hal yang

berkaitan dengan perbaikan lingkungan hidup. Kemiskinan yang tinggi di perdesaan telah memacu peningkatan urbanisasi, dan berakibat pada terjadinya peralihan konsentrasi kemiskinan ke perkotaan. Kota menjadi semakin padat dengan adanya pertambahan penduduk akibat migrasi maupun kelahiran alami. Suatu hal yang jamak dialami perkotaan bahwa pertambahan penduduk senantiasa diikuti pertumbuhan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1970-2013

Tahun

Persentase Penduduk Miskin

Kota Desa Kota+Desa

1970 n.a n.a 60.00

1976 38.80 40.40 40.10

1978 30.80 33.40 33.30

1980 29.00 28.40 28.60

1981

28.10 26.50 26.90 1984 23.10 21.20 21.60

1987 20.10 16.10 17.40

1990 16.80 14.30 15.10

1996 9.70 12.30 11.30

1996 13.39 19.78 17.47

1998 21.92 25.72 24.20

1999 19.41 26.03 23.43

2000 14.60 22.38 19.14

2001 9.79 24.84 18.41

2002 14.46 21.10 18.20

2003 13.57 20.23 17.42

2004 12.13 20.11 16.66

2005 11.68 19.98 15.97

2006 13.47 21.81 17.75

2007 12.52 20.37 16.58

2008 11.65 18.93 15.42

2009 10.72 17.35 14.15

2010 9.87 16.56 13.33

Maret 2011 9.23 15.72 12.49

Sep-11 9.09 15.59 12.36

Maret 2012 8.78 15.12 11.96

Sep-12

8.60 14.70 11.66 Mar-13 8.39 14.32 11.37

Konsentrasi penduduk miskin yang cukup besar di suatu lokasi (perumahan kumuh dan permukiman kumuh) dapat menciptakan masalah sosial dan lingkungan di suatu daerah (kabupaten/kota). Penghuni permukiman kumuh -dimana pada umumnya memiliki karakteristik pendidikan rendah, keahlian terbatas, serta kemampuan adaptasi terhadap lingkungan baru rendah- seringkali menjadi kelompok marjinal dalam sistem perkotaan. Karakteristik tersebut berpengaruh pada prioritas hidup mereka, dimana pemenuhan kebutuhan dasar harian lebih diutamakan dibandingkan yang lainnya sedangkan untuk perbaikan kondisi rumah maupun lingkungan cenderung diabaikan. Hasilnya, degradasi kondisi lingkungan maupun sosial pun lazim terjadi di suatu perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Kondisi tersebut membuat mereka rentan terhadap ancaman penyakit sehingga tidak heran jika perumahan kumuh dan permukiman kumuh mempunyai frekuensi terserang wabah penyakit yang tinggi, seperti demam berdarah (DB), malaria, diare, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), TBC, dan penyakit kulit. Status kesehatan seperti itu berimbas pada tingkat produktivitas penghuni yang rendah sehingga tidak dapat optimal berkontribusi dalam menggerakkan aktivitas (sistem) perkotaan.

Tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya keterampilan membuat mereka susah mendapatkan pekerjaan yang layak, akibatnya mereka terpaksa bekerja sekenanya atau justru melakukan pekerjaan yang tidak sesuai norma. Penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh umumnya bekerja di sektor informal, seperti buruh pabrik, kuli pasar, kuli bangunan, asisten rumah tangga, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pengemis, hingga preman. Pendapatan mereka bervariasi dari sangat rendah hingga cukup tinggi namun berfluktuasi tidak ada kepastian berlanjut untuk waktu lama, menyebabkan mereka seringkali terkendala dalam mengakses sumber pembiayaan formal. Kondisi tersebut tentu mengurangi kesempatan bagi penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk meningkatkan status kualitas kehidupannya pada aspek ekonomi. Selain itu, mereka tidak dapat ikut berkontribusi dalam sistem investasi perekonomian nasional yang dihimpun dari tabungan masyarakat.

Meski jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya, namun ancaman kekumuhan masih terus membayangi, mulai dari jumlah rumah tangga kumuh hingga luasan permukiman kumuh. Berbanding lurus dengan persentase penduduk miskin, perbandingan RT kumuh juga lebih banyak di

perdesaan dibandingkan perkotaan, dimana pada tahun 2011 kondisi di perdesaan memburuk sekitar 0,5% dan di perkotaan membaik sekitar 0,4% dari kondisi tahun 2010. Sedangkan luasan permukiman kumuh semakin meluas, dimana pada tahun 2004 sebesar 54.000 Ha menjadi 57.800 Ha pada tahun 2009 dan berkembang lagi menjadi 59.000 Ha pada tahun 2011. Diperkirakan, apabila tidak dilakukan

penanganan maka luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh akan mencapai 71.860 Ha pada tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar 1,37% per tahun.

Kumuh di Mata Konstitusi

Kondisi ini telah menjadi agenda penting Pemerintah dengan mengingat bahwa masalah perumahan, khususnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, telah menjadi agenda global dan diatur pula dalam peraturan perundangan. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh dicantumkan dalam Millenium Development Goals (MDG) Target 7D yaitu mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020. Perumahan dalam hukum konstitusi di Indonesia telah diakui menjadi hak asasi sebagaimana tercantum dalam pasal 40 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan “setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”. UUD 1945, Pasal 28H Ayat (1) juga menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Penyelenggaraan perumahan dan permukiman, khususnya dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, bukan lagi sekadar ilusi sejak

diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pendefinisian perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta penambahan satu bab khusus tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, diharapkan dapat menjadi sebuah batu pijakan yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia Bebas Kumuh 2020. Undang-undang ini mengartikan permukiman kumuh sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak

Definisi kumuh yang lebih sederhana dari UNHCR dan World Bank, menjelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang mempunyai ciri khas tidak memiliki: 1) layanan air bersih, sanitasi, limbah, drainase, penerangan jalan, 2) jalan untuk akses darurat, 3) sekolah dan klinik yang mudah dijangkau, ruang untuk bermain anak-anak, ruang bagi masyarakat untuk bertemu dan bersosialisasi. Melihat dari definisi tersebut, nampak bahwa indikator utama dari kondisi suatu perumahan dan kawasan permukiman dinyatakan kumuh adalah didasarkan pada ketersediaan layanan dasar PSU-nya.

DEFINISI OPERASIONAL PERMUKIMAN KUMUH

KRITERIA DEFINISI OPERASIONAL

Ketidakteraturan

bangunan Jumlah RT yang menempati rumah yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tingkat kepadatan

bangunan yang tinggi

Jumlah RT yang menempati perumahan dan kawasan permukiman dengan kepadatan bangunan >100 rumah/Ha

Kualitas bangunan yang tidak

memenuhi syarat

Jumlah RT yang menempati rumah tidak layak huni (versi BPS):

1. Luas lantai per kapita <7,2 m2;

2. Jenis atap rumha terbuat dari daun/lainnya;

3. Jenis dinding rumah terbuat dari bamboo/lainnya; 4. Jenis lantai tanah;

5. Sumber penerangan bukan llistrik;

6. Jarak sumber air minum utamake tempat pembuangan kotoran/tinja kurang dari 10 m;

7. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar (WC sendiri); 8. Tidak mempunyai tempat pembuangan akhir tinja berupa

Pasar/ toko/ showroom

Dermaga/ halte

Mushola/ gereja/ pura/

Taman/ RTH

Balai warga Rumah pintar/ PAUD drainase

MCK

Sampah

Jalan

Air bersih Listrik

tangki septik.

Sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat

Jumlah RT yang tidak memiliki akses PSU layak, meliputi: 1. Akses terhadap jalan lingkungan yang layak (SPM Bidang

Perumahan Rakyat);

2. Akses terhadap sanitasi layak (BPS);

3. Akses terhadap drainase layak (SPM Perumahan Rakyat); 4. Akses terhadap persampahan (SPM Perumahan Rakyat); 5. Akses terhadap air bersih (SPM Perumahan Rakyat); 6. Akses terhadap listrik (SPM Perumahan Rakyat).

Pada pasal 94 ayat (1) dijelaskan bahwa “pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan

permukiman”. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan bahwa pihak yang wajib melakukan upaya yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

Perlu digarisbawahi bahwa dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh

Pemerintah adalah yang berstatus legal (slum), bukan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berstatus ilegal atau liar (squatter). Sedangkan

penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang liar -yang umumnya berada di bantaran sungai, bantaran rel kereta api, bawah kolong jembatan,

maupun tanah terlantar milik negara atau milik privat- akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Skema yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam penanganan tersebut adalah melakukan relokasi ke rumah susun atau rumah horisontal di lokasi lain yang sesuai aturan, melakukan pemutihan status tanah, melakukan konsolidasi tanah disertai pemberian sertifikat.

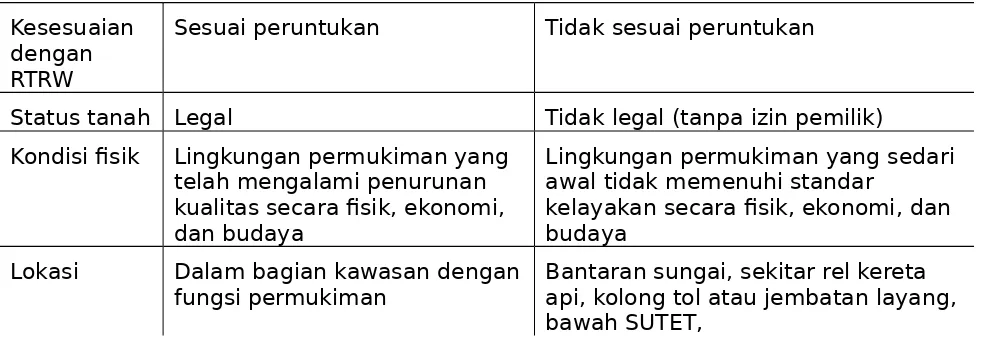

Slum diartikan sebagai lingkungan permukiman yang berlokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/Kabupaten, yang telah mengalami penurunan kualitas secara fisik, ekonomi, dan budaya. Squatter merupakan permukiman liar yang tidak sesuai dengan RTRW Kota/Kabupaten dan menghuni suatu lahan yang bukan miliknya/haknya atau tanpa izin dari pemiliknya, serta mayoritas kondisi fisik hunian dan lingkungan di bawah standar kelayakan.

PERBEDAAN KUMUH (SLUM) DENGAN LIAR (SQUATTER)

Kesesuaian dengan RTRW

Sesuai peruntukan Tidak sesuai peruntukan

Status tanah Legal Tidak legal (tanpa izin pemilik) Kondisi fisik Lingkungan permukiman yang

telah mengalami penurunan kualitas secara fisik, ekonomi, dan budaya

Lingkungan permukiman yang sedari awal tidak memenuhi standar

kelayakan secara fisik, ekonomi, dan budaya

Lokasi Dalam bagian kawasan dengan

fungsi permukiman Bantaran sungai, sekitar rel kereta api, kolong tol atau jembatan layang, bawah SUTET,

Berdasarkan data dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera tahun 2014, jumlah rumah tangga yang tinggal di RTLH dan rumah tangga kumuh di Indonesia antara tahun 2009-2014 cenderung mengalami kenaikan. Pada rumah tangga yang tinggal di RTLH terjadi fluktuasi dimana sempat terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2010 sebesar 0,36% dan tahun berikutnya terjadi penurunan sebesar 0,11%, tetapi pada tahun 2012 dan selanjutnya terjadi kenaikan kembali sekitar 0,13% per tahun. Rumah tangga kumuh mengalami kenaikan yang konstan per tahunnya yaitu sekitar 0,12%.

TABEL PERTUMBUHAN RT-RTLH DAN RT-KUMUH TAHUN 2009-2014

TAHUN JUMLAH RT JUMLAH RT-RTLH JUMLAH RT-KUMUH % RT-RTLH KUMUH%

RT-2009 58,255,544 2,650,627 8,301,415 4.55% 14.25%

2010 61,763,549 3,032,590 8,869,246 4.91% 14.36%

2011 62,630,214 3,006,250 9,068,855 4.80% 14.48%

2012 63,300,932 3,120,736 9,241,936 4.93% 14.60%

2013 64,069,624 3,241,923 9,427,845 5.06% 14.71%

2014 64,838,315 3,365,109 9,615,522 5.19% 14.83%

Sumber: diolah dari BPA Kemenpera, 2014

yang tidak tertangani dapat membentuk opini bahwa Pemerintah kurang optimal dalam memenuhi hak atas papan atau rumah bagi penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya diperlukan