BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Skizofrenia

2.1.1. Defenisi Skizofrenia

Skizofrenia adalah suatu penyakit otak persisten dan serius yang

mengakibatkan perilaku psikotik, pemikiran konkret, dan kesulitan dalam memproses

informasi, hubungan interpersonal serta memecahkan masalah (Stuart, 2002),

sedangkan menurut Hawari (2001) skizofrenia adalah seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian.

Skizofrenia adalah suatu sindroma klinis yang bervariasi, dan sangat

mengganggu. Manifestasi yang terlibat bervariasi pada setiap individu dan

berlangsung sepanjang waktu. Pengaruh dari penyakit skizofrenia ini selalu berat dan

biasanya dalam jangka panjang . Skizofrenia merupakan sebuah sindroma kompleks

yang mau tak mau menimbulkan efek merusak pada kehidupan penderita maupun

anggota – anggota keluarganya. Gangguan ini dapat mengganggu persepsi, pikiran,

pembicaraan, dan gerakan seseorang. Nyaris hampir semua aspek fungsinya sehari –

hari terganggu (Durand, 2007).

Untuk menegakkan diagnosis skizofrenia, harus memenuhi kriteria DSM-IV.

Berdasarkan DSM-IV yaitu:

b. Penurunan fungsi yang cukup bermakna yaitu dalam bidang pekerjaan,

hubungan interpersonal, dan fungsi kehidupan pribadi

c. Pernah mengalami psikotik aktif dalam bentuk yang khas selama periode

tersebut

d. Tidak ditemui gejala-gejala yang sesuai dengan skizoafektif, gangguan mood

mayaor, autism, atau gangguan organik. (DSM –IV-TR, 2000)

Prognosis untuk skizofrenia pada umumnya kurang baik. Sekitar 25% klien

dapat sembuh total dari episode awal dan fungsinya dapat kembali pada tingkat

premorbid (sebelum munculnya gangguan tersebut). Sekitar 25% tidak akan pernah

pulih dan perjalanan penyakitnya cenderung memburuk. Sekitar 50% berada

diantaranya ditandai dengan kekambuhan periodik dan ketidakmampuan berfungsi

dengan efektif kecuali untuk waktu yang singkat, 50-80% klien skizofrenia yang

pernah dirawat di RS akan sembuh sosial dan akan kambuh kembali.(Carson & Ross,

2000)

2.1.2. Tipe Skizofrenia

Berikut ini adalah tipe-tipe dari skizofrenia dari DSM-IV-TR. Diantaranya

yaitu sebagai berikut:

a. Tipe Paranoid

Ini adalah jenis skizofrenia yang paling sering dijumpai di negara manapun.

Gambaran klinis di dominasi oleh waham-waham yang secara relatif stabil, sering

kali bersifat paranoid, biasanya disertai oleh halusinasi-halusinasi, terutama

dorongan kehendak (volition) dan pembicaraan serta gejala-gejala katatonik tidak

menonjol.

Beberapa contoh dari gejala-gejala paranoid yang paling umum: a). waham

kejaran, rujukan (reference), “exalted birth” (merasa dirinya tinggi, istimewa), misi

khusus, perubahan tubuh atau kecemburuan. b). Suara-suara halusinasi yang

mengancam pasien atau memberi perintah, atau halusinasi auditorik tanpa bentuk

verbal berupa bunyi pluit (whistling), mendengung (humming), atau bunyi tawa

(laughing). c). Halusinasi pembauan atau pengecapan rasa, atau bersifat seksual, atau

lain-lain perasaan tubuh; halusinasi visual mungkin ada tetapi jarang menonjol.

Gangguan pikiran mungkin jelas dalam keadaan-keadaan yang akut, tetapi

sekalipun demikian kelainan itu tidak menghambat diberikannya deskripsi secara

jelas mengenai waham atau halusinasi yang bersifat khas. Keadaan afektif biasanya

kurang mengumpul di bandingkan jenis skizofrenia lain, tetapi suatu derajat yang

ringan mengenai ketidakserasian dan gangguan suasana perasaan (mood) seperti

iritabilitas, “negatif” serta dorongan kehendak (volition) sering dijumpai tetapi tidak

mendominasi gambaran klinisnya (DSM-IV- TR, 2000)

Perjalanan penyakit skizofrenia paranoid dapat terjadi secara episodik, dengan

remisi sebagian atau sempurna, atau bersifat kronis. Pada kasus-kasus yang kronis,

gejala yang nyata menetap selama bertahun-tahun dan sukar untuk membedakan

episode-episode yang terpisah. Onset cenderung terjadi pada usia yang lebih tua dari

b. Tipe Disorganized (Kacau)

Kontras dengan skizofrenia tipe paranoid, para penderita skizofrenia tipe

terdisorganisasi memperlihatkan disrupsi yang tampak nyata dalam pembicaraan dan

perilakunya. Mereka juga memperlihatkan afek datar atau afek tidak pas, seperti

tertawa dungu pada saat yang tidak tepat (American Psychiatric Association dalam

Durand, 2007). Tipe ini sebelumnya disebut tipe hebefrenik.

Individu-individu dengan diagnosis ini menunjukkan tanda-tanda kesulitan

sejak usia dini, dan masalah mereka sering kali bersifat kronis, jarang menunjukkan

remisi (perbaikan gejala) yang menjadi ciri bentuk-bentuk lain gangguan ini

(Harley-Bayle, Sarfati, dan Passerieu dalam Durand, 2007).

c. Tipe Katatonik

Gangguan psikomotor yang menonjol merupakan gambaran yang essensial

dan dominan dan dapat bervariasi antara kondisi ekstrem seperti hiperkinesis dan

stupor atau antara sifat penurut yang otomatis dan negativisme. Sikap dan posisi

tubuh yang dipaksakan dapat di pertahankan untuk jangka waktu yang lama. Episode

kegelisahan disertai kekerasan mungkin merupakan gambaran keadaan yang

mencolok. Gejala katatonik terpisah yang bersifat sementara dapat terjadi pada saat

setiap subtipe skizofrenia, tetapi untuk diagnosis skizofrenia katatonik satu adalah

lebih dari perilaku berikut ini harus mendominasi gambaran klinisnya, yakni : a).

Stupor (amat berkurangnya reaktivitas terhadap lingkungan dan dalam gerakan serta

aktivitas spontan) atau autism. b). Kegelisahan (aktivitas motor yang tampak tak

mengambil dan mempertahankan sikap tubuh tertentu tang tidak wajar atau

“bizarre”). d). Negativisme (perlawanan yang jelas tidak bermotif terhadap semua

intruksi atau upaya untuk digerakkan, atau bergerak kearah yang berlawanan ). e).

Rigiditas (rigidity : mempertahankan sikap tubuh yang kaku melawan upaya untuk

menggerakkannya). f). “waxy flexibility” (mempertahankan posisi anggota gerak dan

tubuh yang dilakukan dari luar). g). Gejala-gejala lain seperti otomatisme terhadap

perintah (command automatism : ketaatan secara otomatis terhadap perintah), dan

perseverasi kata-kata serta kalimat-kalimat.

Penting untuk diperhatikan bahwa gejala-gejala katatonik bukan bersifat suatu

petunjuk diagnostik untuk skizofrenia. Suatu gejala atau gejala-gejala katatonik dapat

juga diprovokasikan oleh penyakit otak, gangguan metabolik, atau alhokol dan

obat-obatan, serta dapat juga terjadi pada gangguan suasana perasaan (mood)

(DSM-IV-TR, 2000)

d. Tipe Undifferentiated (Tidak Tergolongkan)

Orang-orang yang tidak tepat dengan tipe-tipe di atas diklasifikasikan

mengalami skizofrenia tipe tak terbedakan. Mereka meliputi orang-orang yang

memiliki gejala-gejala utama skizofrenia tetapi tidak memenuhi kriteria tipe paranoid,

terdisorganisasi/hebefrenik, atau katatonik (Durand, 2007).

e. Tipe Residual

Suatu stadium kronis dalam perkembangan suatu gangguan skizofrenik

yang ditandai secara khas oleh gejala-gejala “negatif” jangka panjang, walaupun

belum tentu irreversible.

Untuk suatu diagnosis yang meyakinkan, persyaratan berikut ini harus

dipenuhi : a). Gejala “negatif” skizofrenia yang menonjol, misalnya perlambatan

psikomotor, aktivitas menurun, afek yang menumpul, sikap pasif dan ketiadaan

inisiatif, kemiskinan dalam kuantitas atau isi pembicaraan, komunikasi nonverbal

yang buruk seperti dalam ekspresi muka, kontak mata, modulasi suara dan sikap

tubuh, perawatan diri dan kinerja sosial yang buruk. b). Sedikitnya ada riwayat satu

episode psikotik yang jelas di masa lampau yang memenuhi kriteria diagnostik untuk

skizofrenia. c). Sedikitnya sudah melampaui kurun waktu satu tahun di mana

intensitas dan frekuensi gejala yang nyata seperti waham dan halusinasi telah sangat

berkurang (minimal) dan telah timbul sindrom “negatif” skizofrenia. d). Tidak

terdapat demensia atau penyakit/gangguan otak organik lain, depresi kronis atau

institusionalisasi yang dapat menjelaskan hendaya negatif tersebut (DSM-IV-TR,

2000).

2.1.3. Epidemiologi

Skizofrenia dapat ditemukan pada semua kelompok masyarakat dan di

berbagai daerah. Insiden dan tingkat prevalensi sepanjang hidup secara kasar hampir

sama di seluruh dunia. Gangguan ini mengenai hampir 1% populasi dewasa dan

biasanya onsetnya pada usia remaja akhir atau awal masa dewasa. Pada laki-laki

biasanya gangguan ini mulai pada usia lebih muda yaitu 15-25 tahun sedangkan pada

pada laki-laki daripada perempuan dan lebih besar di daerah urban dibandingkan

daerah rural (Sadock, 2003).

Di seluruh dunia prevalensi seumur hidup skizofrenia kira-kira sama antara

laki-laki dan perempuan diperkirakan sekitar 0,2%-1,5%. Meskipun ada beberapa

ketidaksepakatan tentang distribusi skizofrenia di antara laki-laki dan perempuan,

perbedaan di antara kedua jenis kelamin dalam hal umur dan onset-nya jelas. Onset

untuk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu sampai umur 36 tahun,

yang perbandingan risiko onsetnya menjadi terbalik, sehingga lebih banyak

perempuan yang mengalami skizofrenia pada usia yang lebih lanjut bila dibandingkan

dengan laki-laki (Durand, 2007).

2.1.4. Etiologi

Terdapat beberapa pendekatan yang dominan dalam menganalisa penyebab

skizofrenia, antara lain :

a. Model Diatesis-stres

Merupakan integrasi faktor biologis, faktor psikososial, faktor lingkungan.

Model ini mendalilkan bahwa seseorang mungkin memiliki suatu kerentanan

spesifik (diatessis) yang jika dikenai oleh suatu pengaruh lingkungan yang

menimbulkan stress, memungkinkan perkembangan skizofrenia.

Komponen lingkungan mungkin biologikal (seperti infeksi) atau psikologis

(missal kematian orang terdekat). Sedangkan dasar biologikal dari diatesis

selanjutnya dapat terbentuk oleh pengaruh epigenetik seperti penyalahgunaan

Kerentanan yang dimaksud disini haruslah jelas, sehingga dapat menerangkan

mengapa orang tersebut dapat menjadi skizofren. Semakin besar kerentanan

seseorang maka stressor kecilpun dapat menyebabkan menjadi skizofren.

Semakin kecil kerentanan maka butuh stressor yang besar untuk membuatnya

menjadi penderita skizofren. Sehingga secara teoritis seseorang tanpa diathese

tidak akan berkembang menjadi skizofren, walau sebesar apapun stressornya.

b. Faktor Neurobiologi

Penelitian menunjukkan bahwa pada penderita skizofrenia di temukan

perubahan-perubahan atau gangguan pada sistem tranmisi sinyal penghantar

syaraf (neuro-transmitter) dan reseptor di sel-sel saraf otak (neuron) dan interaksi

zat neuro-kimia seperti dopamine dan serotonin yang ternyata memengaruhi

fungsi-fungsi kognitif (alam fikir), afektif (alam perasaan) dan psikomotor

(perilaku) yang menjelma dalam bentuk gejala-gejala positif maupun negatif

Skizofrenia. Namun sampai kini belum diketahui bagaimana hubungan antara

kerusakan pada bagian otak tertentu dengan munculnya simptom skizofrenia.

Terdapat beberapa area tertentu dalam otak yang berperan dalam membuat

seseorang menjadi patologis, yaitu sitem limbik, korteks frontal, cerebellum dan

ganglia basalis. Keempat area tersebut saling berhubungan, sehingga disfungsi

pada satu area mungkin melibatkan proses patologis primer pada area yang lain.

Dua hal yang menjadi sasaran penelitian adalah waktu dimana kerusakan

neuropatologis muncul pada otak, dan interaksi antara kerusakan tersebut dengan

Menurut hipotesa ini, skizofrenia terjadi akibat dari peningkatan aktivitas

neurotransmitter dopaminergik. Peningkatan ini mungkin merupakan akibat dari

meningkatnya pelepasan dopamine, terlalu banyaknya reseptor dopamine,

turunnya nilai ambang, atau hipersentivitas reseptor dopamine, atau kombinasi

dari faktor-faktor tersebut. Munculnya hipotesa ini berdasarkan observasi bahwa :

1) Ada korelasi antara efektivitas dan potensi suatu obat antipsikotik dengan

kemampuannya bertindak sebagai antagonis reseptor dopamine D2.

2) Obat yang meningkatkan aktivitas dopaminergik- seperti amphetamine-dapat

menimbulkan gejala psikotik pada siapapun.

c. Faktor Genetik

Penelitian klasik awal tentang genetika dari skizofrenia dilakukan di tahun

1930-an, menemukan bahwa seseorang kemungkinan menderita skizofrenia jika

anggota keluarga lainnya juga menderita skizofrenia dan kemungkinan seseorang

menderita skizofrenia adalah berhubungan dekatnya persaudaraa tersebut.

Kembar monozigotik memiliki angka kesesuaian yang tertinggi. Penelitian pada

kembar monozigotik yang di adopsi menunjukkan bahwa kembar yang diasuh

oleh orangtua angkat mempunyai skizofrenia dengan kemungkinan yang sama

besarnya seperti saudara kembarnya yang dibesarkan oleh saudara kandungnya

(Kaplan & Sadock, 2010).

Faktor genetik skizofrenia adalah sejumlah faktor kausatif terimplikasi untuk

skizofrenia, termasuk pengaruh genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter,

kecelakaan dalam proses persalinan dan stressor psikologis. Penting untuk

memelajari seberapa banyak stress macam apa yang membuat seseorang memiliki

predisposisi skizofrenia. Stressor (tekanan yang mengakibatkan stres) dari

orang-orang di sekitar adalah juga faktor penting yang tak boleh dilupakan.

Skizofrenia melibatkan lebih dari satu gen, sebuah fenomena yang disebut

quantitative trait loci. Skizofrenia yang paling sering kita lihat mungkin

disebabkan oleh beberapa gen yang berlokasi di tempat-tempat yang berbeda di

seluruh kromosom. Ini juga mengklarifikasikan mengapa ada gradasi tingkat

keparahan pada orang-orang yang mengalami gangguan ini (dari ringan sampai

berat) dan mengapa risiko untuk mengalami skizofrenia semakin tinggi dengan

semakin banyaknya jumlah anggota keluarga yang memiliki penyakit ini (Durand,

2007).

Kallman menunjukkan bahwa tingkat keparahan gangguan pada orangtua

memengaruhi kemungkinan anaknya untuk mengalami skizofrenia. Semakin

parah skizofrenia orangtuanya, semakin besar kemungkinan anak-anaknya untuk

mengembangkan gangguan yang sama. Memiliki keluarga yang mengalami

skizofrenia juga membuat sesorang memiliki kemungkinan lebih besar untuk

memiliki gangguan yang sama di banding seseorang dalam populasi secara umum

yang tidak memiliki keluarga semacam itu (hanya sekitar 1%) (Durand, 2007).

d. Faktor Psikososial

Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa

atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang (anak,

remaja atau dewasa) sehingga orang itu terpaksa mengadakan adaptasi dan

mampu menanggulanginya, sehingga timbullah keluhan – keluhan di bidang

kejiwaan berupa gangguan jiwa dari yang ringan hingga yang berat (Hawari,

2001).

Pada sebahagian orang perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dapat

merupakan stressor psikososial, yaitu antara lain : a). Pola kehidupan masyarakat

dari semula sosial-religius cenderung ke arah pola kehidupan masyarakat

individual, materialistis dan sekuler. b). Pola hidup sederhana dan produktif

cenderung ke arah pola hidup mewah dan konsumtif. c). Struktur keluarga yang

semula keluarga besar (extended family) cenderung ke arah keluarga inti (nuclear

family) bahkan sampai pada pola orang tua tunggal (single parent family). d).

Hubungan kekeluargaan (silaturahmi) yang semula erat dan kuat cenderung

menjadi longgar dan rapuh. Masing-masing anggota keluarga seolah-olah berjalan

sendiri-sendiri (nafsi-nafsi); sehingga seakan-akan hidup dalam keterasingan

(alienation). e). Nilai-nilai moral-etika agama dan tradisional masyarakat,

cenderung berubah menjadi masyarakat sekuler dan moder serta serba boleh

(permissive society). f). Lembaga perkawinan mulai diragukan dan masyarakat

cenderung untuk memilih hidup bersama tanpa nikah. g). Ambisi karier dan

materi yang tak terkendali dapat menggangu hubungan interpersonal baik dalam

2.1.5. Penatalaksanaan

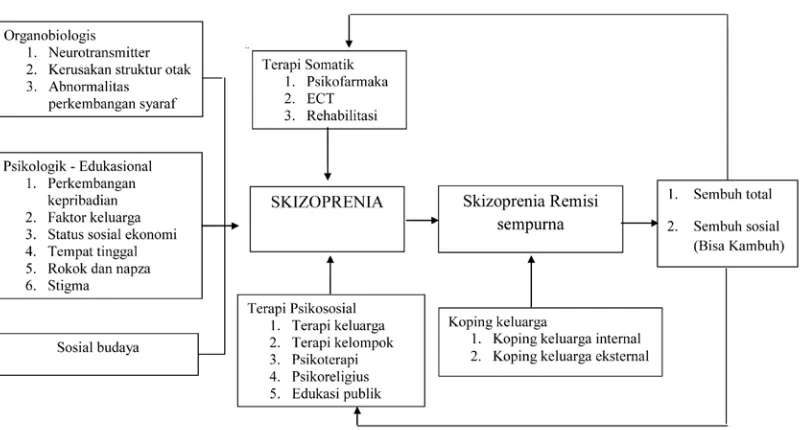

Penatalaksanaan pada pasien skizofrenia dapat berupa terapi biologis, dan

terapi psikososial.

a. Terapi Biologis

Pada penatalaksanaan terapi biologis terdapat tiga bagian yaitu terapi dengan

menggunakan obat antipsikosis, terapi elektrokonvulsif dan pembedahan bagian otak.

1. Terapi Psikofarmaka

Terapi dengan penggunaan obat antipsikosis dapat meredakan gejala-gejala

skizofrenia. (Tomb, 2003) Antipsikotik (juga disebut neuroleptics) adalah kelompok

obat-obatan psikoaktif umum tetapi tidak secara khusus digunakan untuk mengobati

psikosis, yang ditandai oleh skizofrenia. Obat antipsikotik memiliki beberapa sinonim

antara lain neuroleptik dan transquilizer mayor. Seiring waktu berbagai antipsikotik

telah dikembangkan. Antipsikotik generasi pertama, yang dikenal sebagai

antipsikotik tipikal, ditemukan pada 1950-an.Sebagian besar obat-obatan pada

generasi kedua, yang dikenal sebagai antipsikotik atipikal, baru-baru ini telah

dikembangkan, meskipun anti-psikotik atipikal pertama, clozapine, ditemukan pada

1950-an, dan diperkenalkan secara klinis pada 1970-an. Kedua kelas obat-obatan

cenderung untuk memblokir reseptor di otak jalur dopamin, tetapi obat-obatan

antipsikotik mencakup berbagai target reseptor. (DSM IV-TR, 2000)

Dopamin merupakan salah satu neurotransmitter pada manusia yang sangat

berperan pada mekanisme terjadinya gangguan psikotik. Dopamin sendiri diproduksi

Dopamin juga merupakan neurohormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Fungsi

utama hormon ini adalah menghambat pembentukan prolaktin dan lobus anterior

kelenjer pituitary.

Dopamin memiliki banyak fungsi di otak, termasuk peran pentingnya pada

perilaku dan kognisi, pergerakan volunter, motivasi, penghambat produksi prolaktin

(berperan dalam masa menyusui), tidur mood, perhatian, dan proses belajar.

Dopaminergik neuron (neuron yang menggunakan dopamin sebagai

neurotransmiter utamanya. terdapat pada area ventral tegmental (AVT) pada

midbrain, substantia nigra pars compacta dan nucleus arcuata pada hipotalamus, jalur

dopaminergik merupakan jalur neural pada otak yang mengirimkan dopamin dari

satu regio di otak ke regio lainnya.

Ada 4 jalur dopaminergik:

a) Jalur mesolimbic : jalur mesolimbic mengirimkan dopamin dari area

ventral tegmental (AVT) , ke nucleus accumbens. AVT terletak pada

daerah midbrain dan nucleus accumbens pada sistem l

b) Jalur mesocortical : jalur mesocortical mengirimkan dopamine dari AVT

ke frontal korteks. Gangguan pada jalur ini berhubungan dengan

skizofrenia

c) Jalur Nigrostriatal: jalur nigrostrialtal mengirimkan dopamin dari subtantia

nigra ke striatum. Jalur ini berhubungan dengan control motorik dan

d) Jalur tuberoinfundibular: jalur tuberoinfundibular mengirimkan dopamin

dari hipotalamus ke kalenjer pituitary. Jalur ini mempengaruhi hormon

tertentu termasuk prolaktin. Skizofrenia berhubungan dengan peningkatan

aktifitas pada jalur mesolimbik dan jalur mesocortical dopaminergik.

(DSM-IV-TR, 2000)

Dopamin memiliki reseptor yang berguna untuk menerima sinyal yang

dikirmkan dari satu bagian otak ke bagian yang lainnya. Reseptor dopamin

sebenarnya dibagi menjadi 2 tipe ( D1 dan D2 ). Saat ini terdapat 5 reseptor dopamin

yang digolongkan ke alam 2 tipe ini. Reseptor yang menyerupai D1 termasuk D1 dan

D5. Sementara yang menyerupai D2 adalah D2,D3,D4 . penelitian terbaru

menggunakan single photon emission computed tomography (SPECT) menunjukkan

bahwa pada skizofrenia terdapat lebih banyak reseptor D2 yang di tempati. Hal ini

menunjukkan stimulasi dopaminergik yang lebih hebat. Hal ini menyebabkan semua

obat-obatan antipsikotik ditujukan untuk memblokade reseptor ini

Obat ini dibagi dalam dua kelompok , berdasarkan mekanisme kerjanya

dibagi 2 yaitu yang pertama dopamine receptor anatagonist (DRA) atau antispikotika

generasi I (APG-I) atau disebut juga tipikal. Dan kedua serotonin-dopamine

antagonist (SDA) atau antipsikotika generasi II atau disebut juga atipikal.

(DSM-IV-TR,2000)

Obat tipikal berguna terutama untuk mengontrol gejala-gejala positif

sedangkan untuk gejala negatif hampir tidak bermanfaat, obat atipikal bermanfaat

(chlorpromazine, thioridazine, perphenazine), butyrophenones (haloperidol). Obat

atipikal yaitu clozapine, risperidone, olanzapine, quetiapine, dan ziprasidone. (Amir,

N. 2010)

1) Beberapa Prinsip-Prinsip Terapetik

1) Klinis harus secara cermat menentukan gejala sasaran yang akan diobati

2) Suatu antipsikotik yang telah bekerja dengan baik di masa lalu pada pasien

harus digunakan lagi.

3) Lama minimal percobaan antipsikotik adalah empat sampai enam minggu

pada dosis yang adekuat.

4) Penggunaan pada lebih dari satu medikasi antipsikotik pada satu waktu

adalah jarang diindikasikan.

5) Pasien harus dipertahankan pada dosis efektif yang serendah mungkin

yang diperlukan untuk mencapai pengendalian gejala selama periode

psikotik.(Tomb,2003)

2) Pemeriksaan Awal pada pemberian obat

Obat antipsikotik cukup aman jika diberikan selama periode waktu

yang cukup singkat. Dalam situasi gawat, obat ini dapat diberikan kecuali

clozapine, tanpa melakukan pemeriksaan fisik atau laboratorium pada diri

pasien. Pada pemeriksaan biasa harus didapatkan hitung darah lengkap

dengan indeks sel darah putih, tes fungsi hati dan ECG khususnya pada wanita

yang berusia lebih dari 40 tahun dan laki-laki yang berusia lebih dari 30

3) Kontraindikasi Utama Antipsikotik:

Beberapa kontraindikasi antipsikotik yaitu riwayat respon alergi yang

serius, kemungkinan bahwa pasien telah mengingesti zat yang akan

berinteraksi dengan antipsikotik sehingga menyebabkan depresi sistem saraf

pusat, resiko tinggi untuk kejang dari penyebab organik atau audiopatik, dan

adanya glukoma sudut sempit jika digunakan suatu antipsikotik dengan

aktivitas antikolinergik yang bermakna.

4) Kegagalan Pengobatan

Kegagalan pengobatan dikarenakan oleh ketidakpatuhan dengan

antipsikotik merupakan alasan utama untuk terjadinya relaps dan kegagalan

percobaan obat. Dan waktu percobaan yang tidak mencukupi dalam

menentukan pengobatan yang sesuai untuk penderita.

Setelah menghilangkan alasan lain yang mungkin bagi kagagalan

terapi antipsikotik, dapat dicoba antipsikotik kedua dengan struktur kimiawi

yang berbeda dari obat yang pertama. Strategi tambahan adalah suplementasi

antipsikotik dengan lithium (eskalith), suatu antikonvulsan seperti

carbamazepine atau valproate (depakene), atau suatu benzodiazepine.

Clozapine dapat menjadi cadangan yang dapat bekerja bila terapi dengan

obat-obatan diatas gagal. Dan pengunaan obat anti pikosis long acting

(perenteral) sangat berguna untuk pasien yang tidak mau atau sulit teratur

dengan 0,5 cc setiap 2 minggu pada bulan pertama baru ditingkatkan menjadi

1 cc setiap bulan. Pambarian anti psikosis long acting (perenteral) hanya

untuk terapi stabilisasi dan pemeliharaan terhadap kasus skizpfrenia.

Pemberian obat dengan injeksi lebih simpel dalam penerapannya.(Tomb,2003

Beberapa kebiasaan konsumsi makanan dan minuman yang

menghambat kerja obat psikotik dalam tubuh. Sehingga penderita harus

menghindarinya yaitu :

1. Kebiasaan merokok dan pengguna narkoba dan zat aditif lainnya

2. Makanan protein yang dikultur atau diawetkan : keju, dan krim keju

3. Minuman beralkohol : bir, tuak, tape, durian, dll

4. Minuman yang mengandung kafein : kopi, teh, dll

5. Minuman berkarbonasi : cola (Tomb,2003)

2. Terapi Elektrokonvulsif

Terapi Elektrokonvulsif juga dikenal sebagai terapi electroshock pada

penatalaksanaan terapi biologis. Pada akhir 1930-an, electroconvulsive therapy (ECT)

diperkenalkan sebagai penanganan untuk skizofrenia.Tetapi terapi ini telah menjadi

pokok perdebatan dan keprihatinan masyarakat karena beberapa alasan. ECT ini

digunakan di berbagai rumah sakit jiwa pada berbagai gangguan jiwa, termasuk

Menurut Fink dan Sackeim (1996) antusiasme awal terhadap ECT semakin

memudar karena metode ini kemudian diketahui tidak menguntungkan bagi sebagian

besar penderita skizofrenia meskipun penggunaan terapi ini masih dilakukan hingga

saat ini. Sebelum prosedur ECT yang lebih manusiawi dikembangkan, ECT

merupakan pengalaman yang sangat menakutkan pasien. Pasien seringkali tidak

bangun lagi setelah aliran listrik dialirkan ke tubuhnya dan mengakibatkan

ketidaksadaran sementara, serta seringkali menderita kerancuan pikiran dan hilangnya

ingatan setelah itu. Adakalanya, intensitas kekejangan otot yang menyertai serangan

otak mengakibatkan berbagai cacat fisik (Durand, 2007).

3. Pembedahan Bagian Otak

Pada terapi biologis lainnya seperti pembedahan bagian otak Moniz (1935,

dalam Davison, et al., 1994) memperkenalkan prefrontal lobotomy, yaitu proses

operasi primitif dengan cara membuang “stone of madness” atau disebut dengan batu

gila yang dianggap menjadi penyebab perilaku yang terganggu. Menurut Moniz, cara

ini cukup berhasil dalam proses penyembuhan yang dilakukannya, khususnya pada

penderita yang berperilaku kasar. Akan tetapi, pada tahun 1950-an cara ini

ditinggalkan karena menyebabkan penderita kehilangan kemampuan kognitifnya,

otak tumpul, tidak bergairah, bahkan meninggal.

b. Terapi Psikososial

Gejala-gejala gangguan skizofrenia yang kronik mengakibatkan situasi

pengobatan di dalam maupun di luar Rumah Sakit Jiwa (RSJ) menjadi monoton dan

pasien skizofrenia, yang mencerminkan adanya keyakinan bahwa gangguan ini

merupakan akibat masalah adaptasi terhadap dunia karena berbagai pengalaman yang

dialami di usia dini. Pada terapi psikosial terdapat dua bagian yaitu terapi kelompok

dan terapi keluarga (Durand, 2007).

Terapi kelompok merupakan salah satu jenis terapi humanistik. Pada terapi

ini, beberapa klien berkumpul dan saling berkomunikasi dan terapist berperan sebagai

fasilitator dan sebagai pemberi arah di dalamnya. Para peserta terapi saling

memberikan feedback tentang pikiran dan perasaan yang dialami. Peserta diposisikan

pada situasi sosial yang mendorong peserta untuk berkomunikasi, sehingga dapat

memperkaya pengalaman peserta dalam kemampuan berkomunikasi.

Pada terapi keluarga merupakan suatu bentuk khusus dari terapi kelompok.

Terapi ini digunakan untuk penderita yang telah keluar dari rumah sakit jiwa dan

tinggal bersama keluarganya. Keluarga berusaha untuk menghindari

ungkapan-ungkapan emosi yang bisa mengakibatkan penyakit penderita kambuh kembali.

(Tomb, 2003)

Dalam hal ini, keluarga diberi informasi tentang cara-cara untuk

mengekspresikan perasaan-perasaan, baik yang positif maupun yang negatif secara

konstruktif dan jelas, dan untuk memecahkan setiap persoalan secara bersama-sama.

Keluarga diberi pengetahuan tentang keadaan penderita dan cara-cara untuk

menghadapinya. Dari beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Fallon

membantu dalam proses penyembuhan, atau sekurang-kurangnya mencegah

kambuhnya penyakit penderita, dibandingkan dengan terapi-terapi secara individual.

2.2. Kepatuhan Pasien

Kepatuhan (Compliance), juga dikenal sebagai ketaatan adalah derajat dimana

pasien mengikuti anjuran klinis dari dokter yang mengobatinya. Contoh dari

kepatuhan adalah mematuhi perjanjian, mematuhi dan menyelesaikan program

pengobatan , menggunakan medikasi secara tepat, dan mengikuti anjuran perubahan

perilaku atau diet. Perilaku kepatuhan tergantung pada situasi klinis tertentu, sifat

penyakit dan program pengobatan (Kaplan & Sadock, 2010).

Kepatuhan dalam pengobatan (medication compliance) adalah mengkonsumsi

obat-obatan yang di resepkan dokter pada waktu dan dosis yang tepat dan pengobatan

hanya akan efektif apabila anda mematuhi peraturan dalam penggunaan obat (Siregar,

2006).

Sackett dalam Niven (2002) mendefinisikan kepatuhan pasien sebagai

“Sejauhmana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh

professional kesehatan”.

Menurut Tambayong (2002) faktor ketidakpatuhan terhadap pengobatan

adalah kurang pahamnya pasien tentang tujuan pengobatan, tidak mengertinya pasien

tentang pentingnya mengikuti aturan pengobatan yang ditetapkan sehubungan dengan

prognosisnya, sukarnya memperoleh obat di luar rumah sakit, mahalnya harga obat,

atas pembelian atau pemberian obat kepada pasien. Terapi obat yang efektif dan aman

hanya dapat dicapai bila pasien mengetahui seluk beluk pengobatan serta

kegunaannya.

2.2.1. Faktor-faktor yang Memengaruhi Ketidakpatuhan

Menurut Siregar (2006) ketidakpatuhan pemakaian obat akan mengakibatkan

penggunaan suatu obat yang berkurang. Dengan demikian, pasien akan kehilangan

manfaat terapi yang diantisipasi dan kemungkinan mengakibatkan kondisi yang

diobati secara bertahap menjadi buruk. Adapun berbagai faktor yang berkaitan

dengan ketidakpatuhan, antara lain (Niven, 2002):

a. Penyakit

Sifat kesakitan pasien dalam beberapa keadaan, dapat berkontribusi pada

ketidakpatuhan. Pada pasien dengan gangguan psikiatrik, kemampuan untuk bekerja

sama, demikian juga sikap terhadap pengobatan mungkin dirusak oleh adanya

kesakitan dan individu-individu ini lebih mungkin tidak patuh daripada pasien lain.

Berbagai studi dari pasien dengan kondisi seperti pasien skizofrenia telah

menunjukkan suatu kejadian ketidakpatuhan yang tinggi. Pasien cenderung menjadi

putus asa dengan program terapi yang lama dan tidak menghasilkan kesembuhan

kondisi.

Apabila seorang pasien mengalami gejala yang signifikan dan terapi

dihentikan sebelum waktunya, ia akan lebih memerhatikan menggunakan obatnya

dengan benar. Beberapa studi menunjukkan adanya suatu korelasi antara keparahan

dengan regimen terapi mereka. Hubungan antara tingkat ketidakmampuan yang

disebabkan suatu penyakit dan kepatuhan dapat lebih baik, serta diharapkan bahwa

meningkatnya ketidakmampuan akan memotivasi kepatuhan pada kebanyakan pasien.

(Fleischacker. 2003)

Permasalahan yang lain adalah model kepercayaan pasien tentang

kesehatannya, dimana menggambarkan pikiran pasien tentang penyebab dan

keparahan penyakit mereka. Banyak orang menilai bahwa skizofrenia adalah penyakit

yang kurang penting dan tidak begitu serius dibandingkan penyakit penyakit lain

seperti diabetes, epilepsi dan kanker. Jadi jelas bahwa jika mereka mempercayai

penyakitnya tidak begitu serius dan tidak penting untuk diterapi maka ketidakpatuhan

dapat terjadi. Begitu juga persepsi sosial juga berpengaruh. Jika persepsi sosial buruk

maka pasien akan berusaha menghindari setiap hal tentang penyakitnya termasuk

pengobatan.

Sikap pasien terhadap pengobatan juga perlu diperhitungkan dalam

hubungannya terhadap kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Sangatlah penting

untuk mengamati, berdiskusi dan jika memungkinkan mencoba untuk merubah sikap

pasien terhadap pengobatan. Pada pasien skizofrenia sikap pasien terhadap

pengobatan dengan antipsikotik bervariasi dari yang sangat negatif sampai sangat

positif. (Fleischacker. 2003)

b. Regimen Terapi

Menurut (Fleischacker. 2003) ada beberapa factor yang mempengaruhi

1. Terapi Multi Obat

Pada umumnya, makin banyak jenis dan jumlah obat yang digunakan pasien,

semakin tinggi resiko ketidakpatuhan. Bahkan, apabila instruksi dosis tertentu untuk

obat telah diberikan, masalah masih dapat terjadi. Kesamaan penampilan (misalnya,

ukuran, warna, dan bentuk) obat-obat tertentu dapat berkontribusi pada kebingungan

yang dapat terjadi dalam penggunaan multi obat

2. Frekuensi Pemberian

Pemberian obat pada jangka waktu yang sering membuat ketidakpatuhan lebih

mungkin karena jadwal rutin normal atau jadwal kerja pasien akan terganggu untuk

pengambilan satu dosis obat dan dalam banyak kasus pasien akan lupa, tidak ingin

susah atau malu berbuat demikian.

Sikap pasien terhadap kesakitan dan regimen pengobatan mereka juga perlu

diantisipasi dan diperhatikan. Dalam kebanyakan situasi adalah wajar mengharapkan

bahwa pasien akan setuju dan lebih cenderung patuh dengan suatu regimen dosis

yang sederhana dan menyenangkan.

3. Durasi dan Terapi

Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat ketidakpatuhan menjadi lebih

besar, apabila periode pengobatan lama. Seperti telah disebutkan, suatu risiko yang

lebih besar dari ketidakpatuhan perlu diantisipasi dalam pasien yang mempunyai

penyakit kronik, terutama jika penghentian terapi mungkin tidak berhubungan dengan

terjadinya kembali segera atau memburuknya kesakitan. Ketaatan pada pengobatan

berguna untuk meningkatkan ketaatan, kombinasi instruksi yang jelas, pemantauan

sendiri oleh pasien, dukungan sosial, petunjuk bila menggunakan obat, dan diskusi

kelompok.

4 Efek Merugikan

Perkembangan dari efek suatu obat tidak menyenangkan, memungkinkan

menghindar dari kepatuhan, walaupun berbagai studi menyarankan bahwa hal ini

tidak merupakan faktor penting sebagaimana diharapkan. Dalam beberapa situasi

adalah mungkin mengubah dosis atau menggunakan obat alternatif untuk

meminimalkan efek merugikan. Namun, dalam kasus lain alternatif dapat ditiadakan

dan manfaat yang diharapkan dari terapi harus dipertimbangkan terhadap risiko.

Penurunan mutu kehidupan yang diakibatkan efek, seperti mual dan muntah

yang hebat, mungkin begitu penting bagi beberapa individu sehingga mereka tidak

patuh dengan suatu regimen. Kemampuan beberapa obat tertentu menyebabkan

disfungsi seksual, juga telah disebut sebagai suatu alasan untuk ketidakpatuhan oleh

beberapa pasien dengan zat antipsikotik dan antihipertensi. Bahkan, suatu peringatan

tentang kemungkinan reaksi merugikan dapat terjadi pada beberapa individu yang

tidak patuh dengan instruksi.

5 Pasien Asimtomatik (tidak ada gejala) atau gejala sudah reda

Sulit meyakinkan seorang pasien tentang nilai terapi obat, apabila pasien tidak

mengalami gejala sebelum memulai terapi. Pada suatu kondisi dimana manfaat terapi

obat tidak secara langsung nyata, termasuk keadaan bahwa suatu obat digunakan

Dalam kondisi lain, pasien dapat merasa baik setelah menggunakan obat dan

merasa bahwa ia tidak perlu lebih lama menggunakan obatnya setelah reda. Situasi

sering terjadi ketika seorang pasien tidak menghabiskan obatnya ketika

menghabiskan obatnya selama terapi antibiotik, setelah ia merasa bahwa infeksi telah

terkendali. Praktik ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kembali infeksi dan

pasien wajib diberi nasihat untuk menggunakan seluruh obat selama terapi antibiotik.

b.6 Harga obat

Walaupun ketidakpatuhan sering terjadi dengan penggunaan obat yang relatif

tidak mahal, dapat diantisipasi bahwa pasien akan lebih enggan mematuhi instruksi

penggunaan obat yang lebih mahal. Biaya yang terlibat telah disebut oleh beberapa

pasien sebagai alasan untuk tidak menebus resepnya sama sekali, sedang dalam kasus

lain obat digunakan kurang sering dari yang dimaksudkan atau penghentian

penggunaan sebelum waktunya disebabkan harga.

7. Pemberian/konsumsi obat

Walau seorang pasien mungkin bermaksud secara penuh untuk patuh pada

instruksi, ia mungkin kurang hati-hati menerima kuantitas obat yang salah disebabkan

pengukuran obat yang tidak benar atau penggunaan alat ukur yang tidak tepat.

Misalnya, sendok teh mungkin volumenya berkisar antara 2mL sampai 9mL.

Ketidakakurasian penggunaan sendok teh untuk mengkonsumsi obat cair dipersulit

oleh kemungkinan tumpah apabila pasien diminta mengukur dengan sendok teh.

Walaupun masalah ini telah lama diketahui, masih belum diperhatikan secara

penetes yang telah dikalibrasi untuk penggunaan cairan oral adalah jelas. Akurasi

dalam pengukuran obat, harus ditekankan dan apoteker mempunyai suatu tanggung

jawab penting untuk memberikan informasi serta jika perlu, menyediakan alat yang

tepat untuk memastikan pemberian jumlah obat yang dimaksudkan.

8. Rasa obat

Rasa obat-obatan adalah yang paling umum dihadapi dengan penggunaan

cairan oral. Oleh karena itu, dalam formulasi obat cair oral, penambah penawar rasa,

dan zat warna adalah praktik yang umum dilakukan oleh industri farmasi untuk daya

tarik serta pendekatan formulasi demikian dapat mempermudah pemberian obat

kepada pasien.

c. Interaksi Pasien dengan Profesional Kesehatan

Keadaan sekeliling kunjungan seorang pasien ke dokter dan/atau apoteker,

serta mutu dan keberhasilan (keefektifan) interaksi profesional kesehatan dengan

pasien adalah penentu utama untuk pengertian serta sikap pasien terhadap

kesakitannya dan regimen terapi. Salah satu kebutuhan terbesar pasien adalah

dukungan psikologis yang diberikan dengan rasa sayang. Selain itu, telah diamati

bahwa pasien cenderung untuk lebih mematuhi instruksi seorang dokter yang merka

kenal betul dan dihormati, serta dari siapa saja mereka menerima informasi dan

kepastian tentang kesakitan dan obat-obat mereka. (Ayuso, 2003)

Menurut Ayuso (2003) ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi

kepatuhan secara merugikan, jika perhatian yang tidak memadai diberikan pada

1. Menunggu Dokter atau Apoteker

Apabila seorang pasien mengalami suatu waktu menunggu yang signifikan

untuk bertemu dengan dokter atau untuk mengerjakan (mengisi) resepnya,

kejengkelan dapat berkontribusi pada kepatuhan yang yang lebih buruk terhadap

instruksi yang diberikan. Dari suatu penelitian ditunjukkan bahwa hanya 31% dari

pasien yang biasanya menunggu lebih dari 60 menit untuk bertemu dengan dokternya

yang benar-benar patuh, sedangkan yang menunggu dalam 30 menit, 67% dari pasien

tersebut benar-benar patuh. (Ayuso, 2003)

2. Sikap dan Keterampilan Komunikasi Profesional Kesehatan

Berbagai studi menunjukkan ketidakpuasan pasien terhadap sikap pelaku

pelayan kesehatan. Uraian yang umum tentang pelaku pelayan kesehatan di rumah

sakit mencakup dingin, tidak tertarik, tidak sopan, agresif, kasar, dan otoriter.

Walaupun uraian demikian tersebut tidak demikian bagi banyak praktisi yang

mengabdi dan terampil, sikap yang tidak pantas terhadap pasien telah cukup terbukti

menunjukkan suatu masalah yang signifikan.

Pelaku pelayan kesehatan cenderung menggunakan terminologi sehingga

pasien tidak dapat mengerti dengan mudah, mereka sering kurang pengetahuan

tentang teori dan praktik perilaku, dan mereka mempunyai kesadaran yang terbatas

pada tingkat, masalah, dan penyebabpasien tidak taat pada pengobatan.

Ketaatan pada pengobatan, berhubungan dengan kejelasan penjelasan dokter

penulis resep, pasien sering merasa bahwa instruksi dinyatakan kurang jelas atau

mempengaruhi bagaimana itu diterima, dimengerti, dan diingat. Pasien mengingat

dengan sangat baik instruksi pertama yang diberikan; instruksi yang perlu penekanan

adalah lebih baik diingatkan kembali; makin sedikit instruksi diberikan, semakin

besar bagian yang diingat. Jadi suatu pesan tidak saja harus jelas dinyatakan, tetapi

juga harus diorganisasikan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga

memungkinkan pasien yang mengikuti dan memproses informasi secara sempurna.

3. Gagal Mengerti Pentingnya Terapi

Alasan utama untuk tidak patuh adalah bahwa pentingnya terapi obat dan

akibat yang mungkin, jika obat tidak digunakan sesuai dengan instruksi yang tidak

mengesankan pasien. Pasien biasanya mengetahui relatif sedikit tentang kesakitan

mereka, apalagi manfaat dan masalah terapi yang diakibatkan terapi obat.

Oleh karena itu, mereka menyimpulkan pikiran sendiri berkenaan dengan

kondisi dan pengharapan yang berkaitan dengan efek terapi obat. Jika terapi tidak

memenuhi pengharapan, mereka lebih cenderung menjadi tidak patuh. Perhatian yang

lebih besar diperlukan untuk memberi edukasi pada pasien tentang kondisinya, dan

manfaat serta keterbatasan dari terapi obat, akan berkontribusi pada pengertian yang

lebih baik dari pihak pasien tentang pentingnya menggunakan obat dengan cara yang

dimaksudkan. (Linden, 2005)

4. Pengertian yang Buruk pada Instruksi

Berbagai investigasi telah menguraikan masalah dari pengertian yang buruk

pada instruksi ini. Dari suatu studi pada sekitar 6000 resep,terdapat instruksi pasien

dan membahayakan, perlu membuat instruksi penggunaan obat sespesifik mungkin.

Bahkan, apabila petunjuk kepada pasien sudah lebih spesifik dari “ sesuai petunjuk”

kebingungan masih dapat terjadi. (Ayuso, 2003)

Dokter harus memperbaiki pola komunikasi dengan pasien yaitu dengan gaya

dan bahasa yang dimengerti pasien sehingga dapat tercipta pola hubungan terapeutik

yang baik yang nantinya dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pengiobatan.

Klinisi juga harus mengikuti pedoman terapi yang telah direkomendasikan. Dengan

mengikuti pedoman terapi yang telah ditentukan maka pengobatan akan menjadi

berguna, rasional dan gampang dimengerti oleh pasien dan mereka tidak menjadi

bingung bila mereka mencoba mencari pendapat dokter lain. (Simanjuntak, 2008)

d. Pasien Takut Bertanya

Pasien sering ragu bertanya kepada tim pelaku pelayan kesehatan untuk

menjelaskan kondisi kesehatan mereka atau pengobatan yang diajukan.

Keragu-raguan ini dapat dihubungkan pada ketakutan dianggap bodoh, perbedaan status

sosial, dan bahasa atau tidak didorong oleh pelaku pelayan kesehatan tersebut.

Interaksi pasien dengan pelaku pelayan kesehatan yang lebih berhasil dapat didorong

dengan meningkatkan kepekaan pada pihak pelaku pelayan kesehatan. (Linden, 2005)

Profesional pelayan kesehatan kebanyakan bersifat kurang berinteraksi

dengan pasien karena tekanan pekerjaan. Dalam beberapa bagian rumah sakit, waktu

atau praktik sibuk, waktu konsultasi sangat terbatas dan ini jelas menjadi sautu

masalah. Jika seorang pasien diberi hanya satu atau dua menit untuk waktu

berkenaan dengan waktu, transport dan pengeluaran untuk obat. Hal ini dapat

meningkatkan ketidakpatuhan pasien terhadap instruksi karena mereka merasa bahwa

profesional pelayan kesehatan tidak ada perhatian pada penyembuhan penyakit

mereka. Untuk itu pentingnya rumah sakit agar mempertimbangkan untuk

memperpanjang waktu konsultasi bagi pasien. Profesional pelayan kesehatan harus

didorong untuk mengerti bahwa komunikasi yang efektif dengan pasien bukanlah

suatu ideal yang tidak realistik, tetapi merupakan suatu aspek inti dari keberhasilan

praktik klinik. (Fenton, 2005)

Dengan tersedianya informasi tercetak dalam bahasa yang sederhana. Di

beberapa negara maju, semua IFRS (Instalasi Farmasi Rumah Sakit) harus

mempunyai lembaran informasi untuk pasien, tersedia untuk setiap obat. Instruksi

sederhana untuk obat yang paling banyak digunakan dan obat yang paling banyak

disalahgunakan dapat dicetak pada kertas murah.(Feton, 2005)

2.2.2. Jenis Ketidakpatuhan

Pengobatan akan efektif apabila mematuhi aturan dalam pengobatan, Menurut

Siregar (2006) adapun beberapa jenis ketidakpatuhan yang terjadi adalah disebabkan

oleh sebagai berikut :

a. Ketidakpatuhan pada terapi obat, mencakup kegagalan menebus resep,

melalaikan dosis, kesalahan dosis, kesalahan dalam waktu pemberian / konsumsi

b. Tidak menebus resep obatnya , yaitu karena pasien/keluarga pasien tidak merasa

memerlukan obat atau tidak menghendaki mengambilnya. Ada juga pasien tidak

menebus resepnya karena tidak mampu membelinya.

c. Kesalahan pada waktu konsumsi obat, yaitu dapat mencakup situasi yang

obatnya di konsumsi tidak tepat dikaitkan dengan waktu makan. contohnya : 1

jam sebelum makan dan 2 jam setelah makan

d. Penghentian pemberian obat sebelum waktunya,pasien harus di beritahu

pentingnya penggunaan obat antibiotik yang di konsumsi sampai habis selama

terapi Pemberian obat kurang dari dosis yang tertulis dan penghentian obat

sebelum waktunya, faktor lain yaitu ketidakpatuhan mencakup pengetiketan yang

tidak benar dan penggunaan “sendok teh” yang mempunyai berbagai volume

yang berbeda.

e. Pasien rawat jalan yang tidak patuh karena tidak mengerti instruksi penggunaan

dengan benar dan ada yang salah menginterpretasikan, Selain itu kemungkinan

ketidakpatuhan pasien rawat jalan karena kurangnya pengawasan terapi.

2.2.3. Ketidakpatuhan terhadap Pengobatan

Menurut penelitian Simanjuntak (2008) bahwa faktor yang paling penting

sehubungan dengan relaps pada skizofernia adalah ketidakpatuhan terhadap

pengobatan. Bahkan dalam penelitian terkontrol, persentase pasien-pasien yang

tidak memakai obat (36,5 %) secara nyata lebih tinggi dariapada pasien-pasien yang

sekali penderita skizofrenia yang mengalami eksaserbasi klinis dan membutuhkan

perawatan akibat tidak menuruti penatalaksanaan yang diberikan.

Menurut Kinon et. al., kriteria ketidakpatuhan terhadap pengobatan adalah

jika ditemukan salah satu keadaan di bawah ini :

a. Pada pasien rawat jalan atau rawat inap dalam 72 jam menunjukkan ≥ 2 episode

dari : 1). Menolak obat yang diresepkan baik secara aktif dan pasif. 2). Adanya

bukti atau kecurigaan menyimpan atau meludahkan obat yang diberikan. 3).

Menunjukkan keragu-raguan terhadap obat yang diberikan

b. Pasien rawat inap dengan riwayat tidak patuh pada pengobatan sewaktu rawat

jalan minimal tidak patuh selama 7 hari dalam sebulan.

c. Pasien rawat jalan dengan riwayat ketidakpatuhan yang sangat jelas seperti sudah

pernah dilakukan keputusan untuk mengawasi dengan ketat oleh orang lain

dalam waktu sebulan.

d. Pasien rawat inap yang mengatakan dirinya tidak dapat menelan obat-obatan

walaupun tidak ditemukan kondisi medis yang dapat mengakibatkan hal tersebut.

Faktor-faktor yang mempunyai hubungan dengan ketidakpatuhan antara lain :

a. Faktor-faktor sehubungan dengan pasien (keparahan penyakit, insight yang

buruk, komorbid dengan penggunaan zat).

b. Faktor-faktor sehubungan dengan pengobatan (efek samping obat yang

mengganggu, dosis yang tidak efektif).

d. Faktor-faktor sehubungan dengan dokter (ikatan terapetik yang buruk).

(Simanjuntak, 2008)

2.2.4. Akibat Ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan akan mengakibatkan penggunaan suatu obat yang kurang.

Dengan cara demikian, pasien kehilangan manfaat terapi yang diantisipasi dan

kemungkinan mengakibatkan kondisi yang diobati secara bertahap menjadi buruk.

Seorang pasien menghentikan penggunaan antibiotik untuk pengobatan suatu

infeksi apabila gejala telah mereda, dan karenanya tidak menggunakan semua obat

yang ditulis, Hal ini menyebabkan kembali kekambuhan, penyakit menjadi kambuh

karena diakibatkan oleh ketidakpatuhan dari pada disebabkan timbulnya resisten

terhadap obat. Ketidakpatuhan juga dapat berakibat dalam penggunaan suatu obat

berlebih. Apabila dosis berlebih digunakan atau apabila obat diberikan lebih sering

dari pada yang dimaksudkan, akan ada resiko reaksi merugikan yang meningkat.

(Fleischacker, 2003)

Masalah yang berkaitan dengan salah penggunaan dan penyalahgunaan obat,

baik tidak disengaja maupun disengaja telah benar-benar diketahui. walaupun

biasanya tidak di anggap berkaitan dengan ketidakpatuhan, masalah penyalahgunaan

obat kadang-kadang adalah akibat penggunaan obat yang berlebihan yang ditulis

untuk suatu penyakit tertentu. Implikasi lain berkenaan dengan penyimpanan obat

yang tidak digunakan sepenuhnya selama periode pengobatan yang dimaksudkan.

Menyimpan obat-obatan dapat mengakibatkan ketidaktepatan penggunaannya

2.2.5. Peningkatan Kepatuhan

Menurut Fleischacker (2003) dalam meningkatkan kepatuhan komunikasi

merupakan cara antara tim medis dan pasien dalam berbicara mengenai obat yang di

tulis. Keefektifan komunikasi akan menjadi penentu utama kepatuhan pasien.

Dibawah ini merupakan peranan dalam menghadapi masalah ketidakpatuhan

yaitu :

a. Mengidentifikasi faktor resiko yaitu mengenal individu yang mungkin tidak

patuh, sebagaimana di duga oleh suatu pertimbangan berbagai faktor resiko yang

perlu diperhitungkan dalam merencanakan terapi pasien, agar regimen sejauh

mungkin kompatibel dengan kegiatan normal pasien.

b. Pengembangan rencana pengobatan yaitu rencana pengobatan harus di dasarkan

pada kebutuhan pasien, apabila mungkin pasien harus menjadi partisipan dalam

keputusan pemberian regimen terapi. Untuk membantu ketidaknyamanan dan

kelalaian, regimen harus disesuaikan agar dosis yang diberikan pada waktu yang

sesuai dengan jadwal pasien.

c. Alat bantu kepatuhan yang meliputi pemberian label dan kalender pengobatan

dan kartu pengingat obat sehingga pasien mengerti tentang penggunaan dalam

membantu pasien mengerti obat yang digunakan, kapan digunakan, dan

2.3. Konsep Koping 2.3.1. Pengertian Koping

Koping adalah proses yang dilalui oleh individu dalam menyelesaikan situasi

stresful. Koping tersebut merupakan respon individu terhadap situasi yang

mengancam dirinya baik fisik maupun psikologik. Koping diartikan sebagai usaha

perubahan kognitif dan perilaku secara konstan untuk menyelesaikan stres yang

dihadapi (Rasmun, 2004).

2.3.2. Macam-macam Koping

Dibawah ini akan dijelaskan 2 macam koping yaitu koping psikologis dan

psiko-sosial (Rasmun, 2004).

a. Koping Psikologis

Pada umumnya gejala yang timbul bergantung pada 2 faktor yaitu persepsi

atau penerimaan individu terhadap stresor dan keefektifan strategi koping yang

digunakan individu. Jika strategi yang digunakan efektif maka menghasilkanadaptasi

yang baik dan menjadi suatu pola baru dalam kehidupan, tetapi jika sebaliknya dapat

mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun psikologis.

b. Koping Psiko-sosial

Koping Psiko-sosial adalah reaksi psiko-sosial terhadap adanya stimulus stres

yang diterima atau dihadapi. Mneurut Stuart dan Sundeen (1991), terdapat 2 kategori

koping yang digunakan untuk mengatasi stres dan kecemasan yaitu: reaksi yang

berorientasi pada tugas dan reaksi yang berorientasi pada ego yang bekerja secara

2.3.3. Metode Koping

Bell (1977) dalam Rasmun (2004) menyebutkan 2 metode koping individu

dalam mengatasi masalah psikologis yaitu :

a. Metode Koping Jangka Panjang

Merupakan cara konstruktif sehingga dinilai efektif dan realistis dalam

menangani masalah psikologis untuk kurun wakktu yang lama misalnya berbicara

dengan orang lain tentang masalah yang dihadapi, mencari informasi lebih banyak

tentang masalah yang dihadapi, memghubungkan masalah dengan kekuatan

supranatural, latihan fisik, membuat berbagai alternative tindakan untuk mengurangi

masalah, mengambil pelajaran dari peristiwa atau pengalaman masa lalu.

b. Metode Koping Jangka Pendek

Cara ini digunakan untuk mengurangi stress psikologis dan cukup efektif

untuk waktu sementara, tetapi tidak efektif digunakan untuk waktu jangka panjang

misalnya menggunakan alkohol atau obat-obatan, melamun dan fantasi, mencoba

melihat aspek humor dari situasi yang tidak menyenangkan, yakin bahwa semua akan

kembali stabil, banyak tidur, banyak merokok, menangis, beralih pada aktifitas lain

agar melupakan masalah.

2.3.4. Respons Koping

Menurut Stuart (2006), respon koping dapat digolongkan dalam 2 bagian

a. Koping Adaptif

Koping adaptif merupakan mekanisme koping yang mendukung integrasi,

pertumbuhan, belajar dan mencapai tujuan sehingga seseorang secara berulang

memproyeksikan evaluasi diri dan bertahan terhadap ancaman-ancaman dasar yang

dirasakan.

b. Koping Maladaptif

Koping maladaptive merupakan koping yang menghambat fungsi integrasi,

pertumbuhan, menurunkan otonomi dan cenderung mengasai. Koping maladaptif

menunjukkan respon kelainan atau kerusakan perilaku adaptif dan ketidakmampuan

memecahkan masalah pada diri seseorang dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan

dalam kehidupan.

2.3.5. Koping Keluarga

Menurut Mc Cubbin (1981) dalam Rasmun (2004) koping keluarga

didefenisikan sebagai respon yang positif sesuai dengan masalah, afektif dan persepsi

dan respon perilaku yang digunakan keluarga untuk memecahkan masalah atau

peristiwa. Keluarga yang sehat dan fungsional cenderung bertindak dalam suatu arah

yang dapat mengurangi stres (Friedman, 1998). Strategi-strategi koping keluarga

berkembang dan berubah dari waktu ke waktu, sebagai respons terhadap

tuntutan-tuntutan atau stressor yang dialami (Friedman, 2003). Secara ringkasnya koping

keluarga adalah manajemen kejadian stress oleh keluarga dan tiap individu dalam

keluarga merupakan proses kognitif dan afektif dimana individu dan sistem

Respons-respons koping keluarga meliputi tipe strategi koping eksternal dan

internal. Sumber-sumber koping internal terdiri dari kemampuan keluarga yang

menyatu sehingga menjadi kohesif dan terintegrasi. Integrasi keluarga memerlukan

pengontrolan dari subsistem lewat ikatan kesatuan. Keluarga yang paling sukses

meghadapi masalah-masalah mereka adalah keluarga yang paling sering terintegrasi

dengan baik dimana anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap

kelompok dan tujuan-tujuan kolektifnya. Satu sumber koping lainnya adalah

fleksibilitas peran mampu memodifikasi peran-peran keluarga ketika dibutuhkan

(Friedman, 2003).

Sumber-sumber koping eksternal berhubungan dengan penggunaan sistem

pendukung sosial oleh keluarga, dalam memandang sumber-sumber eksternal ini,

jelas bahwa keluarga berbeda satu sama lain dalam hal sejauh mana mereka mampu

memperoleh persetujuan dari lingkungan mereka untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan terhadap informasi, barang, dan pelayanan. Seringkali sumber-sumber

finansial dan pengetahuan kurang mendapat bantuan sehingga keluarga harus mampu

mengurangi beberapa tuntutan darinya. Hal ini dilakukan lewat aturan batasan-

batasan keluarga. Tanpa kemampuan yang memadai untuk mengamankan ketaatan

terhadap lingkungan melalui pengaturan efektif dari batasan keluarga dan

membawanya ke dalam masukan yang diperlukan, keluarga lebih berada pada risiko.

2.3.6 .Faktor yang Memengaruhi Strategi Koping Keluarga

Cara individu menangani situasi yang mengandung tekanan ditentukan oleh

pandangan positif, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan sosial dan

dukungan sosial dan materi.

a. Kesehatan Fisik

Kesehatan merupakan hal yang penting, karena selama dalam usaha mengatasi

stres individu dituntut untuk mengerahkan tenaga yang cukup besar.

b. Keyakinan atau Pandangan Positif

Keyakinan menjadi sumber daya psikologis yang sangat penting, seperti

keyakinan akan nasib (external locus of control) yang mengerahkan individu

pada penilaian ketidakberdayaan (helplessness) yang akan menurunkan

kemampuan strategi coping tipe : problem solving focused coping.

c. Keterampilan Memecahkan Masalah

Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk mencari informasi, menganalisa

situasi, mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif

tindakan, kemudian mempertimbangkan alternative tersebut sehubungan dengan

hasil yang ingin dicapai, dan pada akhirnya melaksanakan rencana dengan

melakukan suatu tindakan yang tepat.

d. Keterampilan Sosial

Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dan bertingkah laku

dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku

e. Dukungan Sosial

Dukungan ini meliputi dukungan pemenuhan kebutuhan informasi dan emosional

pada diri individu yang diberikan oleh orang tua, anggota keluarga lain, saudara,

teman, dan lingkungan masyarakat sekitarnya.

f. Materi

Dukungan ini meliputi sumber daya berupa uang, barang- barang atau layanan

yang biasanya dapat dibeli.

2.3.7. Tipe Strategi Koping Keluarga

Upaya-upaya dan perilaku koping keluarga atau individual yang spesifik

untuk masalah atau situasi yang spesifik pula. Berbeda dalam situasi dan masalah,

berbeda pula solusinya yaitu penggunaan berbagai respons-respons koping. Akan

tetapi, respons- respons koping memiliki gaya-gaya dan kecondongan tertentu, yang

juga mempengaruhi tipe-tipe upaya-upaya tertentu di mana keluarga berhubungan

dengan suatu masalah. Dua tipe strategi koping keluarga adalah internal atau

intrafamilial(dalam keluarga inti) dan eksternal atau ekstrafamilial (di luar keluarga

inti).(Friedmen, 2003).

a. Strategi Koping Keluarga Internal

Dalam strategi koping keluraga internal atau intrafamilial (dalam keluarga inti)

terdapat 7 (tujuh) strategi yaitu:

1. Mengandalkan Kelompok Keluarga

Untuk mengatasi masalah/stressor yang dihadapinya, keluarga seringkali

sendiri. Keluarga melakukan ini dengan membuat struktur dan organisasi

yang lebih besar dalam keluarga, yakni dengan membuat jadwal dan tugas

rutinitas yang dipikul oleh setiap anggota keluarga yang lebih ketat. Hal ini

diharapkan setiap anggota dapat lebih disiplin dan taat. Dalam kondisi ini

keluarga dapat mengontrolnya, jika berhasil maka akan mencapai integrasi

dan ikatan yang lebih kuat. Burgess (1979) dalam Friedman (2003)

mengatakan bahwa strategi koping yang khas adalah disiplin diri dikalangan

anggota keluarga yang mengalami stress, mereka harus memelihara

ketenangan dan dapat memecahkan masalah karena mereka yang bertanggung

jawab terhadap diri sendiri dan anak-anaknya.

2. Penggunaan Humor

Perasaan humor merupakan asset yang penting dalam keluarga karena dapat

memberikan perubahan bagi sikap- sikap keluarga terhadap masalah-masalah

dan perawatan kesehatan. Humor juga diakui sebagai suatu cara bagi individu

dan kelompok untuk menghilangkan rasa cemas dan stress/tegang.

3. Lebih banyak melakukan pengungkapan bersama (memelihara ikatan)

Suatu cara untuk membawa keluarga lebih dekat satu sama lain dan

memelihara serta mengatasi tingkat stress dan pikiran, ikut serta dengan

aktivitas setiap anggota keluarga merupakan cara untuk menghasilkan suatu

ikatan yang kuat dalam sebuah keluarga. Cara untuk mengatasi masalah dalam

keluarga adalah: adanya waktu untuk makan bersama-sama dalam keluarga,

kegiatan yang menantang bersama keluarga, beribadah bersama, bermain

bersama, bercerita pada anak sebelum tidur, menceritakan pengalaman

pekerjaan maupun sekolah, tidak ada jarak diantara anggota keluarga.

4. Mengontrol makna dari masalah dan penyusunan kembali kognitif

Salah satu cara untuk menemukan koping efektif adalah menggunakan

mekanisme mental dengan mengartikan masalah yang dapat mengurangi atau

menetralisir secara kognitif rangsang berbahaya yang dialami dalam hidup.

Menambah pengetahuan keluarga merupakan cara yang paling efektif untuk

mengetahui stressor yaitu dengan keyakinan yang optimis dan penilaian yang

positif. Keluarga menggunakan strategi ini cenderung melihat segi positif dari

kejadian yang menyebabkan stress. (Friedman, 2003).

5. Pemecahan masalah bersama dikalangan anggota keluarga

Pemecahan masalah bersama dapat digambarkan sebagai suatu situasi dimana

keluarga dapat mendiskusikan masalah yang ada secara bersama-sama oleh

keluarga dengan mengupayakan dengan mencari solusi atau jalan keluar atas

dasar logika, mencapai suatu consensus tentang apa yang perlu dilakukan atas

dasar petunjuk, persepsi dan usulan dari anggota keluarga yang berbeda.

(Friedman, 2003).

6. Fleksibilitas Peran

Adanya perubahan dalam kondisi dan situasi dalam keluarga yang setiap saat

dapat berubah, fleksibilitas peran merupakan suatustrategi koping yang kokoh

fleksibilitas peran adalah sebuah strategi koping fungsional yang penting

untuk membedakan tingkat berfungsinya sebuah keluarga.

7. Menormalkan keadaan keluarga

Kecenderungan keluarga menormalkan keadaan sehingga keluarga dapat

melakukan koping terhadap sebuah stressor jangka panjang yang dapat

merusak kehidupan keluarga dan kegiatan rumah tangga. Friedman (2003)

mengatakan bahwa “Normalisasi” merupakan cara untuk

mengkonseptualisasikan bagaimana keluarga mengelola ketidakmampuan

seorang anggota keluarga, sehingga dapat menggambarkan respons keluarga

terhadap sakit atau kecacatan. Bila anak dalam anggota keluarga sakit, maka

keluarga dapat menormalkan situasi dengan meminimalkan situasi

abnormalitas dalam penampilan anak, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan

biasa dan terus memelihara ikatan sosial.

b. Strategi Koping Keluarga Eksternal

Dalam strategi koping keluarga ekternal (ekstrafamilial) terdapat 4 (empat)

strategi yaitu :

1. Mencari informasi

Keluarga yang mengalami stress memberikan respons secara kognitif dengan

mencari pengetahuan dan informasi yang berhubungan dengan stressor. Ini

berfungsi untuk menambah rasa memiliki kontrol terhadap situasi dan

mengurangi perasaan takut terhadap orang yang tidak dikenal dan membantu

2. Memelihara hubungan aktif dengan komunitas

Pada strategi koping keluarga eksternal, dibutuhkan pemeliharaan hubungan

aktif dengan komunitas. Kategori ini berbeda dengan koping yang

menggunakan system dukungan sosial dimana kategori ini merupakan suatu

koping keluarga yang berkesinambungan, jangka panjang dan bersifat umum,

bukan sebuah kategori yang dapat meningkatkan stressorspesifik tertentu.

Dalam hal ini anggota keluarga adalah pemimpin dalam suatu kelompok,

organisasi dan kelompok komunitas.

3. Mencari dukungan sosial

Mencari sistem pendukung sosial dalam jaringan kerja sosial keluarga

merupakan strategi koping keluarga eksternal yang utama. Sistem pendukung

sosial ini dapat diperoleh dari sistem kekerabatan keluarga, kelompok

professional, para tokoh masyarakat dan lain-lain yang didasarkan pada

kepentingan bersama. Menurut Caplan (1974) dalam Friedman (2003),

terdapat tiga sumber umum dukungan sosial yaitu penggunaan jaringan

dukungan sosial informal, penggunaan sistem sosial formal, dan penggunaan

kelompok-kelompok mandiri.

4. Mencari dukungan spiritual

Beberapa studi mengatakan keluarga berusaha mencari dan mengandalkan

dukungan spiritual anggota keluarga sebagai cara keluarga untuk mengatasi

masalah. Friedman (2003) mengatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan dan

2.4. Keluarga

2.4.1. Konsep Keluarga

Menurut Notoatmodjo (2007), keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat

yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal

disuatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

2.4.2. Struktur Keluarga

Struktur keluarga terdiri atas bermacam-macam, diantaranya adalah :

a. Patrilinear adalah keluarga sedarah yang terdiri atas sanak saudara sedarah dalam

beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah.

b. Matrilinear adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah

dalam beberapa generasi dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu.

c. Matrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah

istri.

d. Patrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah

suami.

e. Keluarga kawinan adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembinaan

keluarga, dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena

adanya hubungan dengan suami atau istri.

2.4.3 Ciri-Ciri Struktur Keluarga

Menurut Carter (1988), ciri-ciri struktur keluarga adalah :

a. Terorganisasi; saling berhubungan, saling ketergantungan antara anggota

b. Ada keterbatasan; setiap anggota memiliki kebebasan tetpai mereka juga

mempunyai keterbatasan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya

masing-masing.

c. Ada perbedaan dan kekhususan; setiap anggota keluarga mempunyai peranan dan

fungsinya masing-masing.

2.4.4. Tipe/Bentuk Keluarga

Tipe dan bentuk keluarga terdiri atas :

a. Keluarga inti (Nuclear Family) adalah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu dan

anak-anak.

b. Keluarga besar (Exstended Family) adalah keluarga inti ditambah dengan sanak

saudara, misalnya nenek, kakek, keponakan, saudara sepupu, paman, bibi dan

sebagainya.

c. Keluarga berantai (Serial Family) adalah keluarga yang terdiri atas wanita dan

pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti.

d. Keluarga duda atau janda (Single Family) adalah keluarga yang terjadi karena

perceraian atau kematian.

e. Keluarga berkomposisi (Composite) adalah keluarga yang perkawinannya

berpoligami dan hidup secara bersama-sama.

f. Keluarga Kabitas (Cahabitation) adalah dua orang menjadi satu tanpa pernikahan

Keluarga di Indonesia umumnya menganut tipe keluarga besar, karena

masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa hidup dalam suatu

komuniti dengan adat istiadat yang sangat kuat (Effendy, 1998).

2.4.5. Peranan Keluarga

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat,

kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu.

Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari

keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai peranan yang terdapat di dalam

keluarga adalah sebagai berikut :

a. Peranan ayah; ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan sebagai

pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala

keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota

masyarakat dari lingkungannya.

b. Peranan ibu; sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan

untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya,

pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai

anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga ibu berperan sebagai

pencari nafkah tambahan dalam keluarganya.

c. Peranan anak; anak-anak melaksanakan peranan psiko-sosial sesuai dengan

tingkatan perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spiritual (Effendy,

2.4.6. Tugas-tugas Keluarga

Pada dasarnya tugas pokok keluarga ada delapan, yaitu :

a. Pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya.

b. Pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga.

c. Pembagian tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan kedudukannya

masing-masing.

d. Sosialisasi antar anggota keluarga.

e. Pengaturan jumlah anggota rumah tangga.

f. Pemeliharaan ketertiban anggota keluarga.

g. Penempatan anggota-anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas.

h. Membangkitkan dorongan dan semangat para anggota keluarga (Effendy, 1997).

2.5. Konsep Kekambuhan 2.5.1. Defenisi Kekambuhan

Kekambuhan merupakan keadaan pasien dimana muncul gejala penyakit yang

sama seperti sebelumnya dan mengakibatkan pasien harus dirawat kembali (Andri,

2008). Rawat Inap di Rumah Sakit (RS) terutama dilakukan atas indikasi keamanan

pasien skizofrenia karena adanya ide bunuh diri atau mencelakakan orang lain, dan

bila terdapat perilaku yang sangat terdisorganisasi atau tidak wajar termasuk bila

pasien tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar berupa makan, perawatan diri dan

tempat tinggalnya. Selain itu Rawat Inap RS diperlukan untuk hal-hal yang berkaitan