BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP)17

PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), perusahaan milik Asia Pacific

Resources Internationa Limited (APRIL) ini didirikan tahun 1992. Kantor pusat PT

RAPP berada di Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Selain bergerak dalam industri pulp dan kertas, PT RAPP juga mempunyai konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), sebagai sumber pasokan bahan baku industrinya. Bahan baku RAPP bersumber dari penanaman akasia di areal HTI RAPP dengan luas netto 192.000 hektar. Areal HTI kemitraan dengan perusahaan lain seluas 150.000 hektar serta lokasi HTR seluas 39.000 hektar. Dengan demikian RAPP telah memiliki kesatuan lahan seluas 381.000 hektar.

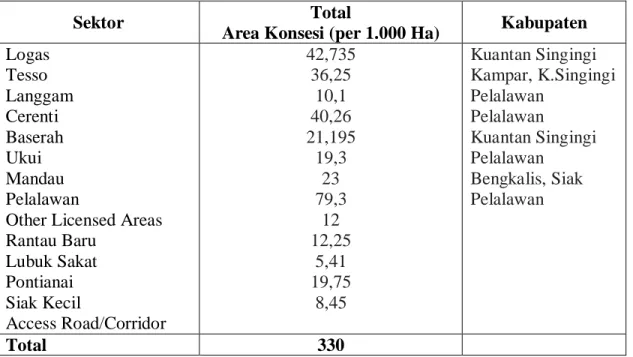

Tabel 2.1. Total Area Konsesi PT RAPP

Sektor Total

Area Konsesi (per 1.000 Ha) Kabupaten

Logas Tesso Langgam Cerenti Baserah Ukui Mandau Pelalawan

Other Licensed Areas Rantau Baru Lubuk Sakat Pontianai Siak Kecil Access Road/Corridor 42,735 36,25 10,1 40,26 21,195 19,3 23 79,3 12 12,25 5,41 19,75 8,45 Kuantan Singingi Kampar, K.Singingi Pelalawan Pelalawan Kuantan Singingi Pelalawan Bengkalis, Siak Pelalawan Total 330

Sumber : Workshop Sosialisasi Sertifikasi PHTL “ Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Sertifikasi PHTL” oleh APRIL.

Pekerjaan yang dilakukan pada PT RAPP sektor Tesso Timur dibagi dalam tiga bagian yang meliputi :

2.1.1. Common Service

Bagian Common Service bertanggung jawab dalam menangani segala bentuk dukungan operasional yang dibutuhkan di lapangan. Pekerjaan pada bagian common service terbagi dalam beberapa bagian lagi yaitu:

a. Planning meliputi kegiatan perencanaan kerja, pemetaan, dan pengukuran areal kerja.

b. Forest Protection meliputi kegiatan penanganan kebakaran yang diakibatkan karena kecelakaan maupun lingkungan.

c. Store meliputi penanganan segala perbekalan kebutuhan operasional

d. Social Security meliputi kegiatan penanganan konflik sosial dan klaim lahan. e. Road Construction meliputi kegiatan penanganan perawatan jalan ataupun

akses jalan.

f. Research and Development meliputi kegiatan penanganan pengujian kualitas tanaman.

g. Medical Clinic meliputi kegiatan penaganan kesehatan bagi para karyawan maupun kontraktor.

h. Personalia meliputi kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

i. Accounting meliputi kegiatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan.

2.1.2. Plantation

Bagian Plantation bertanggung jawab mulai dari pembibitan akasia, pananaman, sampai kepada pemeliharaan akasia hingga siap untuk ditebang.

2.1.3. Harvesting

Bagian Harvesting bertanggung jawab untuk melakukan penebangan pohon akasia, penumpukan kayu, dan pengangkutan kayu ke pabrik.

2.2. Pengertian Kecelakaan

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga, oleh karena di belakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan, oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Peristiwa sabotase atau tindakan kriminal merupakan di luar ruang lingkup kecelakaan yang sebenarnya. 16,18

Word Health Organization (WHO) mendefinisikan kecelakaan sebagai suatu

kejadian yang tidak dapat dipersiapkan penanggulangan sebelumnya, sehingga menghasilkan cidera yang riil.19

2.3. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.20

Menurut Sugandi (2003), kecelakaan kerja (accident) adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusakkan harta benda atau kerugian proses.21

Kecelakaan kerja juga mencakup kecelakaan-kecelakaan tenaga kerja yang terjadi pada saat perjalanan atau transpor ke dan dari tempat kerja. Dengan kata lain kecelakaan lalu lintas yang menimpa tenaga kerja dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja atau dalam rangka menjalankan pekerjaannya juga termasuk kecelakaan kerja.21

Secara umum kecelakaan kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu:22

2.3.1 Kecelakaan industri (industrial accident), yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja.

2.3.2 Kecelakaan dalam perjalanan (community accident), yaitu kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja yang berkaitan dengan adanya hubungan kerja. Kecelakaan-kecelakaan pada pekerjaan kehutanan dan industri perkayuan meliputi kecelakaan pada penebangan dan pengangkutan sebagai akibat terkena kayu, kecelakaan pada penebangan dan pengangkutan yang dikarenakan alat-alat kerja dan mesin-mesin, terjatuh pada kegiatan penebangan, kecelakaan pada pemeliharaan hutan, dan kecelakaan-kecelakaan tenaga kerja selama dalam perjalanan.15

2.4. Epidemiologi Kecelakaan Kerja 2.4.1. Distribusi Kecelakaan Kerja

a. Distribusi Menurut Orang

Berdasarkan penelitian Novrikasari (2001) dari 82 pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di bagian proses produksi PT. Pupuk Sriwidjaja tahun 1990-1999 diperoleh bahwa kecelakaan kerja tertinggi terjadi pada usia 31-40 tahun sebanyak 41 kasus (50%) dan terendah usia >50 tahun yaitu 4 kasus (4,9%).23

Berdasarkan penelitian Hermawanto (2006) menggunakan desain cross

sectional, kecelakaan kerja pada pengrajin sandal karet di Desa Pasir Kidul

Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa kecelakaan kerja paling sering pada umur 40-45 tahun.24

Penelitian Utami tahun 2005 dengan desain penelitian cross sectional pada pekerja yang mengalami kejadian kecelakaan kerja di PT. Purinusa Eka Persada Semarang menunjukkan persentase kecelakaan kerja berdasarkan kelompok umur umur 19-24 tahun (21,75%), umur 25-30 tahun (30,4%), umur 31-36 tahun (8,7%), umur 37-42 tahun (17,4%), umur 43-48 tahun (21,75%). Persentase terbesar yang mengalami kejadian kecelakaan kerja berdasarkan kelompok umur berada pada kelompok umur 25-30 tahun sebesar 30,4% dikarenakan pekerja pada kelompok umur ini bekerja dengan semangat dan tergesa-gesa. Kejadian kecelakaan pada umur 19-24 tahun (21,7%) karena bekerja dengan ceroboh dan umur 43-48 tahun (21,7%) karena konsentrasi mulai menurun.25

Penelitian Riyadina (2007) pekerja industri di kawasan industri Pulo Gadung Jakarta tahun 2006 dengan desain cross sectional terlihat bahwa dari 950 pekerja yang

diteliti, 284 pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, pekerja laki-laki 238 orang (83,80%) dan perempuan 46 orang (16,20%). Hal ini dikarenakan pekerja laki-laki menempati mayoritas pekerja di bagian produksi di jenis industri berat atau menggunakan alat-alat yang besar dan berbahaya.26

b. Distribusi Menurut Tempat

Berdasarkan data PT Jamsostek, kasus kecelakaan kerja di Sumatera Utara pada semester I tahun 2009 sebanyak 4.586 kasus dengan FR 1,59 per 1.000.000 jam kerja, Belawan 1.708 kasus (37,24%), Medan 744 kasus (16,22%), Tanjung Morawa 954 kasus (20,80%), Kisaran 489 kasus (10,66%), Pematang Siantar 299 kasus (6,52%), Binjai 321 kasus (7,00%) dan Sibolga 71 kasus (1,55%).27

PT Jamsostek Kota Cimahi tahun 2009 mengeluarkan lebih dari Rp 3,6 milyar untuk menanggung klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) dari 2.304 kasus yang terjadi dengan FR 0,19 per 1.000.000 jam kerja.28

c. Distribusi Menurut Waktu

Di Indonesia pada tahun 2000 jumlah kecelakaan kerja yang terjadi sebanyak 98.902 kasus, tahun 2001 terjadi 104.774 kasus, tahun 2002 terjadi 103.804 kasus, tahun 2003 terjadi 105.846 kasus, tahun 2004 terjadi 95.418 kasus, tahun 2005 terjadi 99.023 kasus, tahun 2006 terjadi 95.624 kasus, dan tahun 2007 terjadi sebanyak 65.474 kasus.10

2.4.2. Determinan Kecelakaan Kerja

Teori Heinrich menyatakan bahwa suatu kecelakaan bukanlah suatu peristiwa tunggal, kecelakaan merupakan hasil dari serangkaian penyebab yang saling

berkaitan. Sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh beberapa faktor misalnya manusia atau tindakan tidak aman dari manusia.29

Kondisi berbahaya (unsafe condition) adalah suatu kondisi tidak aman dari mesin, lingkungan, sifat pekerja, dan cara kerja. Kondisi berbahaya ini terjadi antara lain karena alat pelindung tidak efektif, pakaian kerja kurang cocok, bahan-bahan yang berbahaya, penerangan dan ventilasi yang tidak baik, alat yang tidak aman walaupun dibutuhkan, alat atau mesin yang tidak efektif. Perbuatan berbahaya (unsafe act) adalah perbuatan berbahaya dari manusia atau pekerja yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor internal seperti sikap dan tingkah laku yang tidak aman, kurang pengetahuan dan keterampilan, cacat tubuh yang tidak terlihat, keletihan, dan kelesuan.22

Menurut statistik yang dikeluarkan oleh ILO (2005), 80% kecelakaan disebabkan oleh perbuatan berbahaya (unsafe acts) dan 20% yang disebabkan oleh kondisi berbahaya (unsafe condition).30

Ditinjau dari epidemiologi, kecelakaan kerja terjadi karena ketidakserasian antara tenaga kerja (host), pekerjaan (agent), lingkungan kerja (environment).18

a. Host, yaitu pekerja yang melakukan pekerjaan a.1. Umur

Umur mempunyai pengaruh yang penting terhadap kejadian kecelakaan akibat kerja. Golongan umur tua mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan akibat kerja dibandingkan dengan golongan umur muda karena umur muda mempunyai reaksi dan kegesitan yang lebih tinggi. Namun umur

muda pun sering pula mengalami kasus kecelakaan akibat kerja, hal ini mungkin karena kecerobohan dan sikap suka tergesa-gesa.31

Orang-orang muda sering tidak memiliki tanggung jawab sebagaimana orang-orang yang berumur lebih tua dan cenderung untuk tidak berhati-hati. Maka dari itu, pada pekerjaan kehutanan dan perkayuan, usia muda tidak diperbolehkan untuk mengerjakan pekerjaan yang berbahaya seperti mengendalikan mesin-mesin yang dijalankan dengan tenaga listrik, penebangan pohon atau pengolahan zat-zat yang membahayakan.15

Menurut ILO, dari hasil penelitian di Amerika Serikat diungkapkan bahwa pekerja yang berumur muda lebih banyak mengalami kecelakaan dibandingkan dengan pekerja yang lebih tua. Pekerja umur muda biasanya kurang berpengalaman dalam pekerjaanya.31

Menurut penelitian Asim Saha dkk tahun 2000-2004 di India dengan desain

case control menunjukkan kemungkinan umur <30 tahun mengalami kecelakaan

kerja 1,47 kali dibandingkan dengan ≥50 tahun (OR 1,47 ; 95% CI;0,25-11,23). 32 a.2. Jenis kelamin

Jenis kelamin juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Pekerja pria dan wanita memiliki perbedaan fisiologis dan psikologis. Antara pekerja pria dan wanita memiliki perbedaan daya tahan tubuh, ukuran tubuh, dan postur tubuh yang dapat mempengaruhi cara kerja.31

b. Agent, yaitu pekerjaan b.1. Jenis (Unit) Pekerjaan

Jenis pekerjaan mempunyai pengaruh besar terhadap resiko terjadinya kecelakaan akibat kerja. Jumlah dan macam kecelakaan akibat kerja berbeda-beda di berbagai kesatuan operasi dalam suatu proses.16,31

Menurut penelitian Asim Saha dkk tahun 2000-2004 di India dengan desain

case control menunjukkan kemungkinan bagian produksi mengalami kecelakaan

kerja 1,27 kali dibandingkan dengan bagian perawatan (OR 1,27; 95% CI;0,51-3,28).32

b.2. Peralatan bekerja

Peralatan bekerja yang digunakan dalam pekerjaan hutan adalah alat-alat pemotong seperti kampak-kampak, kampak kecil, parang, gergaji, pencungkil kulit, sabit dan arit. Semua alat-alat ini barus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Banyak kecelakaan dalam hutan disebabkan oleh terlepasnya, patahnya, atau penggunaan tidak tepat alat-alat kerja tersebut. Tidak jarang kecelakaan terjadi karena pegangannya pecah atau kepala alat terlepas atau alat tersebut tidak cocok untuk tenaga kerja. Maka dan itu, semua pegangan alat harus sesuai dengan alat dan memiliki panjang dan bentuk yang tepat bagi orang yang mempergunakannya.15

c. Environment, yaitu lingkungan kerja

Lingkungan kerja merupakan bagian cukup penting dari sebuah perusahaan. Karena lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tenaga kerja dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja.33

Berdasarkan penelitian Cordiero dan Dias tahun 2005 di Brazil dengan desain

case control menunjukkan kemungkinan masalah lingkungan kerja mengakibatkan

kecelakaan kerja 1,378 kali dibanding dengan masalah lainnya (OR 1,378;CI 95%;1,098–1,730).34

Lingkungan kerja dapat dibedakan atas: c.1. Lingkungan Fisik

Faktor dari lingkungan kerja yang juga dapat menyebabkan kecelakaan kerja pada pekerja adalah keadaan fisik lingkungan kerja seperti kebisingan dan getaran, suhu, tekanan udara serta pencahayaan dan radiasi.35

Lingkungan kerja fisik yang tidak memenuhi syarat seperti kondisi ventilasi yang tidak mampu mengalirkan udara yang segar, serta kondisi penerangan yang mengganggu penglihatan tenaga kerja, dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja terutama kecelakaan kerja di unit-unit produksi.34

Pekerjaan kehutanan dan industri perkayuan merupakan pekerjaan fisik berat yang berada di alam terbuka dengan segala pengaruhnya, misalnya sanitasi dan higene perorangan, perlindungan terhadap bahaya-bahaya, tumbuhan, serangga dan hewan.15

c.1.1. Kebisingan

Kebisingan yang melampaui kira-kira 60 dB sampai 70 dB akan mempengaruhi sistem persyarafan. Tergantung kepada penyebaran frekuensi gelombang-gelombang bunyi, kebisingan yang kuat dapat pada akhirnya berakibat

hilangnya daya dengar atau bahkan ketulian sama sekali. Kebisingan yang ditimbulkan gergaji mesin mencapai 105 dB.15

Menurut penelitian Dias dan Cordiero tahun 2008 di Brazil dengan desain

case control menunjukkan kemungkinan pekerja yang selalu terpapar kebisingan

mengalami gangguan pendengaran 4,955 kali dibandingkan pekerja yang tidak selalu terpapar kebisingan (OR 4,955;CI 95%;2.817-8.716).36

c.1.2. Getaran Mekanis15

Getaran mesin menimbulkan banyak masalah dengan jenis serupa seperti kebisingan. Getaran terdapat pada kendaraan-kendaraan yang bergerak, terutama traktor beroda dua, dan gergaji-geraji listrik dan mesin-mesin lain yang dapat dibawa.

Mengalami getaran secara lama dan terus-menerus akan mengakibatkan tubuh menjadi lelah. Dalam jangka panjang, getaran dapat berbahaya terhadap sistem syaraf dan sistem syaraf simpatis serta dapat menyebabkan kerusakan sendi-sendi atau arthrosis. Efek membahayakan demikian tergantung tidak hanya kepada waktu tubuh mengalami getaran, tetapi juga kepada frekuensi dan intensitas serta juga kepada bagian-bagian tubuh yang dipengaruhi.

Gergaji mesin yang dapat dibawa mengeluarkan getaran berfrekuensi tinggi yang terpusat kepada tangan dan lengan. Jika getaran-getaran ini sangat kuat, kekakuan terjadi, rasa sakit dirasakan pada jari-jari dan tangan, dan ujung-ujung jari menjadi putih, terutama pada suhu-suhu rendah.

c.2. Lingkungan Kimia

Faktor lingkungan kimia merupakan salah satu faktor lingkungan yang memungkinkan penyebab kecelakaan kerja. Faktor tersebut dapat berupa bahan baku suatu produksi, hasil suatu produksi dari suatu proses, proses produksi sendiri ataupun limbah dari suatu produksi.31

Bahan-bahan beracun yang mudah terbakar umum dipakai pada pekerjaan kehutanan dan perkayuan. Pemberantasan secara kimiawi terhadap serangga, jamur, atau tanaman tak berguna, pengawetan kayu, peledakan selama pembuatan jalan, dan penggunaan-penggunaan mesin pembakaran pada semua jenis kegiatan adalah contoh-contoh khas kegiatan-kegiatan yang menyangkut pemakaian bahan-bahan berbahaya.15

c.2.1. Bahan/zat yang mudah terbakar

Kewaspadaan khusus sangat diperlukan saat menggunakan cairan-cairan yang dapat menyala dengan titik bakar dibawah 90°C. Cairan-cairan yang mudah terbakar dan paling sering dipergunakan pada kegiatan-kegiatan kehutanan dan perkayuan meliputi bensin dengan titik bakar < 40°C, minyak diesel dengan titik bakar > 40°C, minyak tanah dengan titik bakar 40-45°C, minyak bakar dengan titik bakar 40-90°C, kreosot dengan titik bakar 75°C, minyak pelumas dengan titik bakar 150°C.16

c.3. Lingkungan Biologi15,31

Bahaya biologi disebabkan oleh jasad renik, gangguan dari serangga maupun binatang lain yang ada di tempat kerja. Berbagai macam penyakit dapat timbul seperti

infeksi, allergi, dan sengatan serangga maupun gigitan binatang berbisa berbagai penyakit serta bisa menyebabkan kematian.

c.3.1. Penyakit infeksi

Penyakit-penyakit utama pada pekerja kehutanan dan perkayuan adalah penyakit infeksi dan parasit. Penyakit yang mengenai alat pernapasan, oleh karena influenza dan peradangan saluran pemapasan, diperkirakan 30-40% dari seluruh angka sakit. Penyakit saluran pencernaan meliputi 15-20% dari seluruh kasus penyakit, bahkan sering terjadi dalam bentuk wabah-wabah. Penyakit-penyakit yang ditularkan serangga, malaria, demam berdarah dengue, filariasis, dan lainnya.

c.3.2. Tumbuh-tumbuhan berbahaya

Kewaspadan diperlukan terhadap tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan reaksi alergi atau keracunan sesudah menyentuh atau menghirupnya. Beberapa jamur, buah-buah hutan dan lainnya mudah secara salah disangka dapat dimakan. Jika hal tersebut merupakan sumber bahaya, pekerja harus mampu membedakan tumbuh-tumbuhan yang berbahaya dari pada yang tidak membahayakan.

c.3.3. Hewan-hewan

Hewan-hewan yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja pada pekerja kehutanan dan perkayuan seperti binatang liar/buas, binatang yang berbisa, kutu, pinjal, pacet, dan serangga-serangga.

2.5. Klasifikasi Kecelakaan Kerja16,33

Menurut ILO, kecelakaan akibat kerja diklasifikasikan menjadi :

2.5.1. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan dibedakan menjadi terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena benda-benda, terkecuali benda jatuh, terjepit oleh benda, gerakan-gerakan melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi, dan jenis-jenis lain, termasuk kecelakaan-kecelakaan yang data-datanya tidak cukup atau kecelakaan-kecelakaan lain yang belum masuk klasifikasi tersebut. 2.5.2. Klasifikasi menurut penyebab dibedakan menjadi mesin, alat angkut/alat angkat, peralatan lain, bahan-bahan/zat-zat, lingkungan kerja, dan penyebab lain yang belum termasuk golongan-golongan tersebut.

2.5.3. Klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan dibedakan menjadi patah tulang, dislokasi/keseleo, regang otot/urat, memar dan luka dalam yang lain, amputasi, luka-luka lain, luka di permukaan, gegar atau remuk, luka bakar, keracunan-keracunan mendadak (akut), akibat cuaca, mati lemas, pengaruh arus listrik, pengaruh radiasi, luka-luka yang banyak dan berlainan sifatnya. 2.5.4. Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh dibedakan menjadi

kepala, leher, badan, anggota atas, anggota bawah, banyak tempat, dan letak lain yang tidak dapat dimasukkan klasifikasi tersebut

2.6. Tingkat Keparahan Kecelakaan Kerja31,35

Berdasarkan pada standar Occupational Safety and Health Administration (OSHA), tingkat keparahan semua luka yang diakibatkan oleh kecelakaan dapat dibagi menjadi:

2.6.1. Perawatan Ringan (First Aid)

Perawatan ringan merupakan suatu tindakan/perawatan terhadap luka kecil berikut observasinya, yang tidak memerlukan perawatan medis (medical treatment) walaupun pertolongan pertama itu dilakukan oleh dokter atau paramedis. Perawatan ringan ini juga merupakan perawatan dengan kondisi luka ringan, bukan tindakan perawatan darurat dengan luka yang serius dan hanya satu kali perawatan dengan observasi berikutnya.

2.6.2. Perawatan Medis (Medical Treatment)

Perawatan Medis merupakan perawatan dengan tindakan untuk perawatan luka yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis profesional seperti dokter ataupun paramedis. Dikategorikan perawatan medis bila hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang pofesional: terganggunya fungsi tubuh seperti jantung, hati, penurunan fungsi ginjal dan sebagainya; berakibat rusaknya struktur fisik dan berakibat komplikasi luka yang memerlukan perawatan medis lanjutan.

2.6.3. Hari Kerja yang Hilang (Lost Work Days)

Lost work days atau lebih terkenal dengan Lost Time injury adalah kehilangan jam kerja akibat kecelakaan. Hari kerja yang hilang ialah setiap hari kerja dimana sesorang pekerja tidak dapat mengerjakan seluruh tugas rutinnya karena

mengalami kecelakaan kerja atau sakit akibat pekerjaan yang dideritanya. Hari kerja hilang ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Jumlah hari tidak bekerja (days away from work) yaitu semua hari kerja dimana sesorang pekerja tidak dapat mengerjakan setiap fungsi pekerjaannya karena kecelakaan kerja atau sakit akibat pekerjaan yang dideritanya.

b. Jumlah hari kerja dengan aktivitas terbatas (days of restricted activities), yaitu semua kerja dimana seorang pekerja karena mengalami kecelakaan kerja atau sakit akibat pekerjaan yang dideritanya, dialihkan sementara ke pekerjaan lain atau pekerja tetap bekerja pada tempatnya tetapi tidak dapat mengerjakan secara normal seluruh tugasnya. Untuk kedua kasus diatas, terdapat pengecualian pada hari saat kecelakaan atau saat terjadinya sakit, hari libur, cuti, dan hari istirahat.

2.6.4. Kematian (Fatality)

Dalam hal ini, kematian yang terjadi tanpa memandang waktu yang sudah berlalu antara saat terjadinya kecelakaan kerja ataupun sakit yang disebabkan oleh pekerjaan yang dideritanya, dan saat korban meninggal.

2.7. Akibat/Dampak Kecelakaan Kerja 2.7.1. Kerugian bagi instansi

Kerugian bagi instansi meliputi biaya pengangkutan korban ke rumah sakit, biaya pengobatan/penguburan jika korban sampai meninggal dunia, hilangnya waktu kerja korban dan rekan-rekan yang menolong sehingga menghambat kelancaran

program, mencari pengganti atau melatih tenaga baru, mengganti/memperbaiki mesin yang rusak, dan kemunduran mental para pekerja.18

Depnakertrans mencatat kerugian yang dialami industri akibat kecelakaan kerja tahun 2009 mencapai Rp 50 triliun dan kerugian langsung akibat kelalaian dalam penerapan K3 yang dicatat PT Jamsostek mencapai Rp 300 milyar.37

Berdasarkan data PT Jamsostek tahun 2009, biaya yang dikeluarkan untuk membayar kompensasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Riau biaya yang dikeluarkan khusus untuk bidang pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan mencapai Rp 674 juta.38

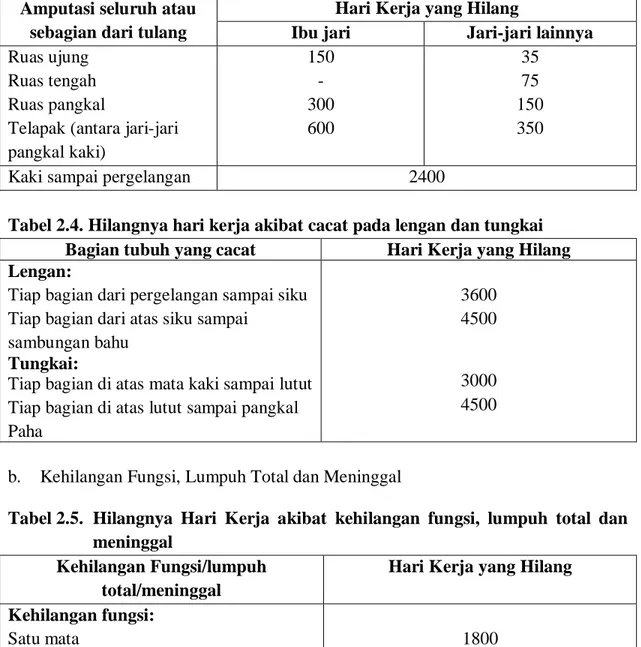

Kecelakaan mengakibatkan cedera, cacat ataupun meninggal yang menyebabkan hilangnya hari kerja. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI No. 84 tahun 1998, kerugian hari kerja untuk setiap luka ringan tidak ada amputasi tulang adalah jumlah sesungguhnya selama korban tidak mampu bekerja dan kerugian hari kerja karena cacat dirincikan sebagai berikut:39

a. Untuk kerugian dari anggota badan karena cacat tetap atau menurut ilmu bedah

Tabel 2.2. Hilangnya hari kerja akibat cacat pada tangan dan jari-jari Amputasi seluruh

atau sebagian dari tulang

Hari Kerja yang Hilang

Ibu jari Telunjuk Tengah Manis Kelingking

Ruas ujung Ruas tengah Ruas pangkal Telapak antara jari-jari dan pergelangan 300 - 600 900 100 200 400 600 75 150 300 500 60 120 240 450 50 100 200 Tangan sampai 3000

Tabel 2.3. Hilangnya hari kerja akibat cacat pada kaki dan jari-jari

Amputasi seluruh atau sebagian dari tulang

Hari Kerja yang Hilang

Ibu jari Jari-jari lainnya

Ruas ujung Ruas tengah Ruas pangkal

Telapak (antara jari-jari pangkal kaki) 150 - 300 600 35 75 150 350

Kaki sampai pergelangan 2400

Tabel 2.4. Hilangnya hari kerja akibat cacat pada lengan dan tungkai Bagian tubuh yang cacat Hari Kerja yang Hilang

Lengan:

Tiap bagian dari pergelangan sampai siku Tiap bagian dari atas siku sampai

sambungan bahu Tungkai:

Tiap bagian di atas mata kaki sampai lutut Tiap bagian di atas lutut sampai pangkal Paha

3600 4500

3000 4500

b. Kehilangan Fungsi, Lumpuh Total dan Meninggal

Tabel 2.5. Hilangnya Hari Kerja akibat kehilangan fungsi, lumpuh total dan meninggal

Kehilangan Fungsi/lumpuh total/meninggal

Hari Kerja yang Hilang

Kehilangan fungsi: Satu mata

Kedua mata dalam satu kasus kecelakaan Satu telinga

Kedua telinga dalam satu kecelakaan Lumpuh total yang menetap

Meninggal 1800 6000 600 3000 6000 6000

2.7.2. Kerugian bagi korban

Kerugian yang paling fatal bagi korban adalah jika kecelakaan kerja sampai mengakibatkan korban mengalami cacat atau meninggal dunia, ini berarti hilangnya

pencari nafkah bagi keluarga dan hilangnya kasih sayang orang tua terhadap putra-putrinya.

2.7.3. Kerugian bagi masyarakat dan negara

Akibat kecelakaan kerja maka beban biaya akan dibebankan sebagai biaya produksi yang mengakibatkan dinaikkannya harga produksi perusahaan tersebut dan merupakan pengaruh bagi harga di pasaran.

2.8. Perhitungan Dalam Kecelakaan Kerja16 2.8.1. Frequency Rate (FR)

Frequency Rate adalah banyaknya kecelakaan kerja untuk setiap satu juta jam

kerja dalam satu tahun. Perhitungan ini digunakan untuk memperbandingkan banyaknya kecelakaan kerja pada suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam cabang industri yang sama, walaupun terdapat perbedaan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada kedua perusahaan tersebut.

Rumus :

FR = Jumlah Kecelakaan Kerja x 1.000.000 jam kerja Jumlah Jam Kerja dalam 1 tahun

2.8.2. Severity Rate (SR)

Severity Rate (SR) adalah jumlah total hilangnya hari kerja untuk setiap satu

juta jam kerja. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur angka beratnya kecelakaan kerja sehingga diketahui pengaruh kecelakaan kerja yang terjadi terhadap perusahaan. Rumus :

SR = Jumlah Hilangnya Hari Kerja Jumlah Jam Kerja dalam 1 tahun

2.9. Pencegahan Kecelakaan Kerja 2.9.1. Pencegahan Primer16

Pencegahan primer adalah upaya pencegahan sebelum peristiwa terjadi yang dirancang untuk mencegah faktor-faktor yang menunjang terjadinya kecelakaan kerja. Pencegahan primer yang dapat dilakukan yaitu:

a. Peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan dan pemeliharaan, pengawasan, pengujian, dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha dan buruh, latihan, supervisi medis, P3K, dan pemeriksaan kesehatan.

b. Standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi atau tak resmi mengenai misalnya konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan, jenis-jenis peralatan industri tertentu, praktek-praktek keselamatan dan higiene umum, atau alat-alat perlindungan diri.

c. Pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan.

d. Penelitian bersifat teknik, yang meliputi sifat dan ciri-ciri bahan-bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat-alat perlindungan diri, penelitian pencegahan peledakan gas dan debu, atau penelaahan tentang bahan-bahan dan desain paling tepat untuk tambang-tambang pengangkat dan peralatan pengangkat lainnya.

e. Riset medis, yang meliputi terutama penelitian tentang efek-efek fisiologis dan patologis faktor-faktor lingkungan dan teknologis, dan keadaan-keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan.

f. Penelitian psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola-pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan.

g. Penelitian secara statistik, untuk menetapkan jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, banyaknya, mengenai siapa saja, dalam pekerjaan apa, dan apa sebab-sebabnya. h. Pendidikan, yang menyangkut pendidikan keselamatan dalam kurikulum teknik,

sekolah-sekolah perniagaan atau kursus-kursus pertukangan.

i. Latihan-latihan, yaitu latihan praktek bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang baru, dalam keselamatan kerja.

j. Meningkatkan semangat kerja, yaitu penggunaan aneka cara penyuluhan atau pendekatan lain untuk menimbulkan sikap untuk selamat.

k. Asuransi, yaitu insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang dibayar oleh perusahaan, jika tindakan-tindakan keselamatan sangat baik.

l. Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan, yang merupakan ukuran utama efektif tidaknya penerapan keselamatan kerja. Pada perusahaanlah, kecelakaan-kecelakaan kerja terjadi, sedangkan pola-pola kecelakaan-kecelakaan pada suatu perusahaan sangat tergantung pada tingkat kesadaran akan keselamatan kerja oleh semua pihak yang bersangkutan.

2.9.2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder adalah upaya pencegahan saat peristiwa kecelakaan kerja terjadi yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan akibat kecelakaan yang terjadi. Pencegahan sekunder untuk kecelakaan kerja dapat dibagi atas:

a. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)40

Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) merupakan tindakan awal yang dapat dilakukan untuk membantu penderita pada suatu kecelakaan sebelum mendapat penanganan lebih lanjut dari pihak medis. Pertolongan pertama biasanya diberikan oleh orang-orang disekitar korban yang diantaranya akan menghubungi petugas kesehatan terdekat. Pertolongan ini harus diberikan secara cepat dan tepat sebab penanganan yang salah dapat berakibat buruk, cacat tubuh bahkan kematian.

b. Perawatan Medis41

Perawatan yang dilakukan oleh tenaga medis melalui pembuatan diagnosa dan pemberian intervensi yang tepat kepada korban kecelakaan kerja sehingga akan mengurangi keparahan kondisi akibat kecelakan kerja.

2.9.3. Pencegahan Tersier41

Pencegahan tersier yaitu upaya mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat atau kematian akibat kecelakaan kerja.

a. Memberikan alat bantu kepada korban kecelakaan kerja yang mengalami kecacatan sehingga dapat membantu dalam mengerjakan pekerjaannya.