EFEKTIVITAS PELATIHAN KECERDASAN

EMOSIONAL PADA REMAJA ANGGOTA

KOMUNITAS KEAGAMAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi

Program Studi Psikologi

Disusun oleh: Abraham Delta Oktaviari

039114100

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

v

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada ALLAH dalam doa dan

permohonan dalam ucapan syukur (Filipi 4 : 6)

SEBAB

AKU mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari

depan yang penuh harapan (Yeremia 29 : 11)

Kesuksesan ditentukan oleh sikap kita dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan

Oleh karena itu,

Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu!

vi

Karya sederhana ini aku dedikasikan untuk orang-orang yang mencintai aku:

Kedua Pahlawanku Bapak dan Ibu….yang sudah mencucurkan peluh, air mata, dan darah dalam memelihara, membesarkan, dan mendidik aku….Bapak terima kasih untuk pelajarannya menjadi orang yang tulus dan proaktif. Ibu terima kasih untuk pelajarannya menjadi orang yang sabar dan rela berkorban.

viii ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELATIHAN KECERDASAN EMOSIONAL PADA REMAJA ANGGOTA KOMUNITAS KEAGAMAAN

Oleh: Abraham Delta Oktaviari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelatihan kecerdasan emosional berdasarkan evaluasi reaksi, belajar, dan perilaku. Dalam penelitian ini, pelatihan didasarkan pada empat aspek kecerdasan emosional Daniel Goleman, yaitu kesadaran diri, mengelola diri, kesadaran sosial, dan mengelola hubungan.

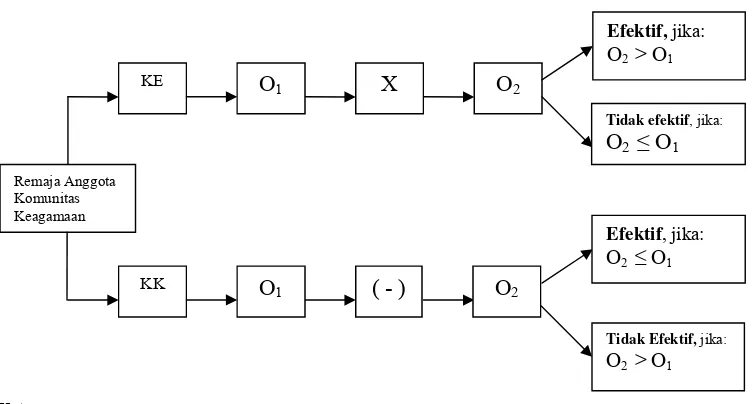

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experimental yang menggunakan desain non randomized pretest-posttest control group. Subjek penelitian adalah remaja anggota komunitas keagamaan. Jumlah subjek adalah 25 orang, 13 orang masuk dalam kelompok eksperimen dan 12 orang masuk dalam kelompok kontrol.

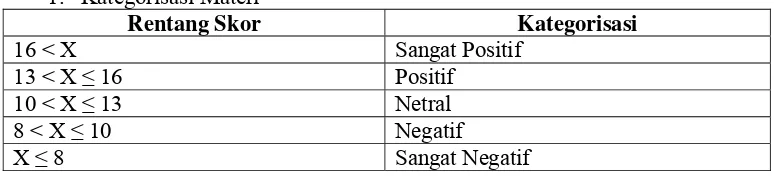

Hasil evaluasi reaksi kelompok eksperimen terhadap program pelatihan dihari pertama diketahui 4 subjek bereaksi sangat positif, 8 subjek bereaksi positif, dan 1 subjek bereaksi netral, sedangkan dihari kedua diketahui 10 subjek bereaksi sangat positif dan 3 subjek bereaksi positif. Hasil uji-t sampel berpasangan kelompok eksperimen antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan menunjukkan adanya perbedaan pengetahuan (t = -7,291; sig = 0,000; p < 0,05) pada evaluasi belajar dan adanya perbedaan perilaku (t = - 6,235; sig = 0,000; p < 0,05) pada evaluasi perilaku. Sedangkan pada kelompok kontrol hasil uji-t sampel berpasangan menunjukkan tidak adanya perbedaan pengetahuan (t = -1,685; sig = 0,120; p > 0,05) pada evaluasi belajar dan tidak adanya perbedaan perilaku (t = 1,104; sig = 0,293; p > 0,05) pada evaluasi perilaku. Perbandingan nilai mean evaluasi belajar dan perilaku antara kelompok eksperimen dan kontrol menunjukkan kelompok eksperimen memiliki peningkatan mean yang signifikan daripada kelompok kontrol. Hasil tersebut menunjukkan bahwa subjek merasa senang terhadap program pelatihan kecerdasan emosional, mengalami peningkatan pengetahuan, dan perubahan perilaku yang lebih cerdas secara emosional setelah mengikuti pelatihan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan kecerdasan emosional efektif diberikan kepada remaja anggota komunitas keagamaan.

ix ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE TRAINING TO MEMBER OF RELIGIOUS YOUTH COMMUNITY

By: Abraham Delta Oktaviari

This research was aimed to know the effectiveness of emotional intelligence training based on reaction evaluation, learning evaluation, and behavior evaluation. In this research, emotional intelligence training based on Daniel Goleman’s 4 emotional intelligence aspects; self-awareness, self-management, social awareness, and social skills

This was a quasi experimental research and used non randomized pretest-posttest control group design. Research participants were the member of religious youth community. There were 25 research participants, 13 participants were in experiment group, and 12 participants were in control group.

Reaction evaluation result to experiment group showed that on 1st day of training program, 4 participants had a very positive reaction, 8 participants had a positive reaction, and 1 participant had a neutral reaction. In 2nd day, 10 participants had a very positive and 3 participants had a positive reaction to the training program. Analysis using paired sample t-test showed that there was significant difference in knowledge (t = -7.291; sig = 0.000; p < 0.05) and behavioral change (t = -6.235; sig = 0.000; p < 0.05) in experiment group between before attending and after attending the program. At control group paired sample ttest result showed that there wasn’t significant difference in knowledge (t = -1,685; sig = 0,120; p < 0,05) and behavioral change (t = 1,104; sig = 0,293; p > 0,05). Compare mean learning evaluation and behavior evaluation between experiment and control group showed that experiment group had significant mean increase than control group. This research showed that participants interested in emotional intelligence training, had knowledge change, and had behavioral change after attending the training program. Thus, it can be concluded that emotional intelligence training was effective to member of religious youth community.

x

KATA PENGANTAR

Berkat Tuhan senantiasa terrcurah dalam kehidupan penulis. Salah satu berkat yang dapat dirasakan adalah kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Saat ini, penulis sedang memasuki fase untuk menyelesaikan pendidikan S1 guna memperoleh gelar sarjana. Skripsi adalah syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar tersebut. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelatihan Kecerdasan Emosional Pada Remaja Anggota Komunitas Keagamaan” mengakhiri perjalanan pendidikan sarjana penulis. Biarlah karya sederhana dalam bentuk skripsi ini bisa menjadi berkat bagi orang lain dan ungkapan syukur kepada Tuhan yang senantiasa mencurahkan berkatNya.

Selain itu, penulis sangat ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dan mendukung hingga penulisan skripsi dapat terselesaikan, yaitu.

1. Bapak P. Eddy Suhartanto, S.Psi., M.Si. selaku dekan Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma,

2. Bapak Minta Istono, S.Psi., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan keunikannya senatiasa mendampingi, mendengarkan, dan melayani segala tuntutan, keluhan, dan kecemasan penulis dengan penuh kesabaran, perhatian, dan kerelaan.

xi

4. Ibu Ratri Sunar Astuti, S.Psi, M.Si., dan Ibu Agnes Indar Etikawati., S.Psi, M.Psi. yang telah mendampingi dan membimbing penulis selama menjalani proses pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta,

5. Ibu Nanik terima kasih atas ketidaklelahannya mengingatkan untuk segera mendaftar pendadaran, akhirnya datang juga bu...he..he.. Mas Gandung terima kasih untuk segala pelayanan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Mas Doni terima kasih untuk buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi-skripsinya, dan viewernya dari mulai tryout, pelatihan, sampai pendadaran he..he..Mas Muji terima kasih untuk segala diskusinya dari mulai yang mutu sampai yang nggak mutu, tetapi lucu kog..he..he.. Pak Gigi’ terima kasih untuk bantuannya, tenaganya, tehnya, dan kartu liftnya

6. Bapak Y.Heri Widodo, M.Psi terima kasih atas diskusi, masukan, dan jawaban-jawabannya. Kalimat yang saya ingat dari bapak adalah “menguasai statistik bisa meningkatkan kepercayaan diri” he..he..tapi sampai sekarang aku tetep nggak bisa je he...he... Ibu Henrietta PDADS. S.Psi., terima kasih untuk reviewnya di detik-detik terakhir,

7. Para subjek penelitianku terima kasih sebesar-besarnya dariku, tidak tahu apa yang terjadi jika kalian tidak ada. Terus belajar untuk menguasai diri, bersabar, dan tekun dalam pelayanan, aku banyak belajar dari kalian...Gbu all, 8. Untuk TEAM (Together Everyone Achive More) pelatihan kecerdasan

xii

masukankannya. Sorry hanya doa yang bisa ku berikan, maklum proyek non-profit ...he..he..

9. Pandji Putranto Hutomo, S.Psi terima kasih untuk segala bantuannya, diskusinya, buku-bukunya, jurnal-jurnalnya, sampai evaluasinya, pokoknya mulai dari pre, during, sampai post. Sukses buat segala rencana masa depanmu yo dab, aku segera menyusul,

10.Bapak Dr T. Priyo Widianto, M.Si. terima kasih atas teladannya melalui kesederhanaan dan kebijaksanaannya, serta diberikannya kesempatan belajar di P2TKP. Bapak Ant. Soesilastanto terima kasih untuk kebersamaan, kerjasama, obrolan-obrolan, dan “shengshunya”. Mbak Tya terima kasih untuk dukungan, dan cerita-cerita inspiratifnya. Teman-Teman P2TKP “tua” Adi, Desta, Lisna, Cathy, Obet, Elvin, Otic, Tita, Iputh, Kobo dan teman-teman P2TKP “muda” Wiwied, Gothe, Budi, Vania, Fani, Badai, Mita, Rondang, Lia, Tinul, Wulan, Bety, Atik. senang bisa belajar, bekerja, dan bermain bersama kalian,

xiii

12.Sahabat-sahabat ku di Friends Community, Mas Siswo, Mb Tetra, Mb Sari, Ernest, Mb Yayie, Toni Kris, Congky, Runee, Yudhy, Ratih, Hayu, Ayu, Haksi, Krisna, Agung, Aji, Adip, Ari, Kanes, Komenk, Beni, Kanes, Sanja, dan yang belum ku sebutkan, terima kasih sudah memberi kesempatan ku untuk belajar, menularkan value, dan mengenal training. Kalian telah memberi banyak warna dan inspirasi bagi hidupku,

13.Sahabat-sahabatku di PMK Ebenhaezer Kak Sony, Cahya, Joe, Tanti, Nana, Devi, Ine, Ari, Yoga, Gita, Nurma, Wira, Kris, Gina, Felix, Winnie, Nana 07, Aprinta, terima kasih untuk dukungan doa dan sharingnya kalian dasyat, luar biasa, dan spektakuler he..he..

14.Laptop ku Toshiba Silver L310 yang saat ini berada entah dimana, tetaplah menjadi berkat buat siapa saja yang memegangmu. Krisna atas pinjaman printernya. Shogun yang setia menemaniku selama 8 tahun.

Dan semua pihak yang belum penulis sebutkan satu persatu, tetapi telah berkontribusi, karena tanpa kalian karya ini tidak akan terwujud. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, ahkir Oktober 2008 Penulis

xiv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING... ii

HALAMAN PENGESAHAN... iii

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI... iv

HALAMAN MOTTO... v

HALAMAN PERSEMBAHAN... vi

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA... vii

ABSTRAK... viii

ABSTRACT... ix

KATA PENGANTAR... x

DAFTAR ISI... xiv

DAFTAR TABEL... xviii

DAFTAR GAMBAR... xix

DAFTAR LAMPIRAN... xx

BAB I. PENDAHULUAN... 1

A. Latar Belakang Masalah... 1

B. Rumusan Masalah...6

C. Tujuan Penelitian... 6

xv

BAB II. LANDASAN TEORI... 8

A. Kecerdasan Emosional... 8

1. Pengertian Emosi...8

2. Teori-teori Emosi ...10

a. Teori James-Lange... 10

b. Teori Cannon-Bard... 10

c. Teori dua faktor Schachter... 11

3. Anatomi Syaraf Emosi...12

4. Pengertian Kecerdasan Emosional ...14

5. Aspek-aspek Kecerdasan Emosional...16

6. Perkembangan Kecerdasan Emosional...23

B. Remaja ... 26

C. Pelatihan... 27

1. Pengertian Pelatihan... ...27

2. Rancangan Pelatihan...28

3. Metode Pelatihan...30

D. Efektivitas Pelatihan...35

1. Pengertian Efektivitas Pelatihan...35

2. Ukuran Efektivitas Pelatihan...36

a. Level Reaksi...36

b. Level Belajar...39

c. Level Perilaku...40

xvi

3. Faktor-faktor Penentu Efektivitas Pelatihan...43

a. Fasilitator...43

b. Peserta...44

c. Topik Pelatihan...44

d. Metode Pelatihan...44

e. Lingkungan...45

E. Efektivitas Pelatihan kecerdasan Emosional Pada Remaja Anggota Komunitas Keagamaan...45

F. Hipotesis... 48

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN... 49

A. Jenis Penelitian...49

B. Identifikasi Variabel...52

C. Definisi Operasional...52

1. Pelatihan Kecerdasan Emosional...52

2. Reaksi terhadap Program Pelatihan...53

3. Pengetahuan Materi Pelatihan...54

4. Perilaku mendekati Cerdas secara Emosional... 55

D. Subjek Penelitian... 55

E. Prosedur Penelitian... 56

1. Tahap Persiapan Penelitian... 56

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian... 56

F. Alat Ukur... 57

xvii

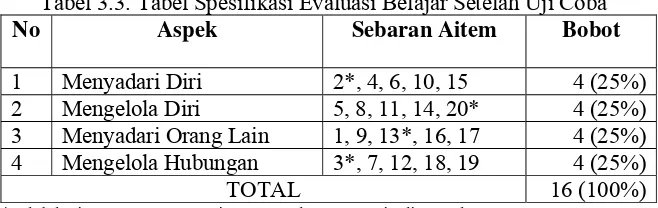

2. Evaluasi Belajar... 59

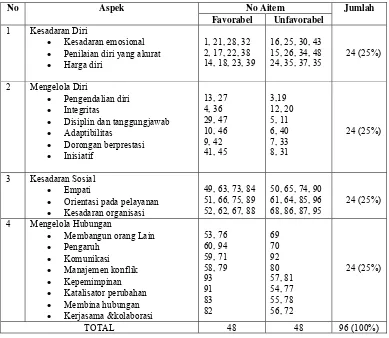

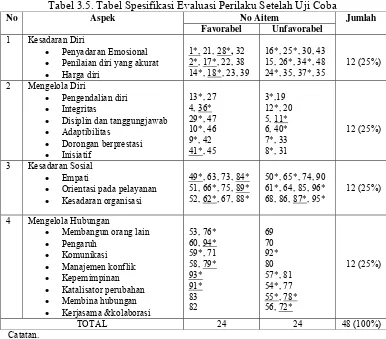

3. Evaluasi Perilaku... 62

4. Observasi...66

G. Metode Analisis Data... 67

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN... 70

A. Pelaksanaan Penelitian... 70

1. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian...70

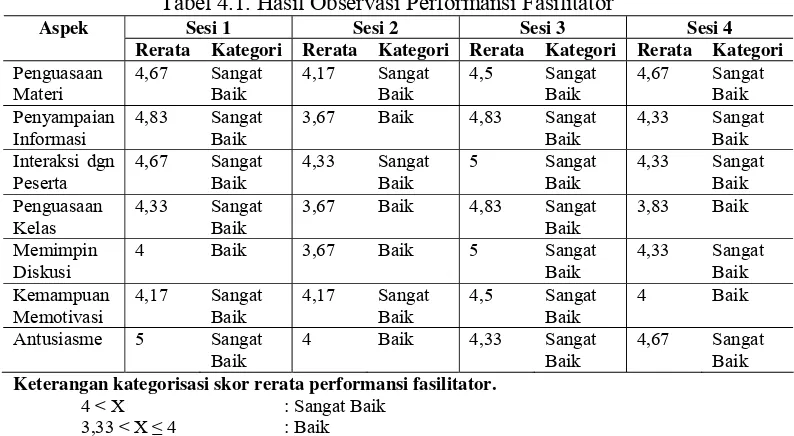

2. Hasil Observasi Pelaksanaan Pelatihan...71

B. Hasil Penelitian... 74

1. Hasil Uji Asumsi... 74

2. Deskripsi Data Penelitian... 77

3. Hasil Uji Hipotesis... 81

C. Pembahasan...86

BAB V. KESIMPULAN DAN PENUTUP...94

A. Kesimpulan... 94

B. Keterbatasan Penelitian... 94

C. Saran... 96

DAFTAR PUSTAKA... 97

xviii

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 3.1. Tabel Spesifikasi Evaluasi Reaksi... 58

2. Tabel 3.2. Tabel Spesifikasi Evaluasi Belajar Sebelum Uji Coba... 60

3. Tabel 3.3. Tabel Spesifikasi Evaluasi Belajar Setelah Uji Coba...61

4. Tabel 3.4. Tabel Spesifikasi Evaluasi Perilaku Sebelum Uji Coba...63

5. Tabel 3.5. Tabel Spesifikasi Evaluasi Belajar Setelah Uji Coba ...66

6. Tabel 3.6. Kategorisasi Berdasarkan Model Distribusi Normal...67

7. Tabel 4.1. Hasil Observasi Performansi Fasilitator...72

8. Tabel 4.2. Hasil Observasi Perilaku Peserta... 73

9. Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas... 75

10.Tabel 4.4. Hasil Uji Homogenitas...76

11.Tabel 4.5. Hasil Evaluasi Reaksi Peserta Hari 1... 77

12.Tabel 4.6. Hasil Penilaian Reaksi Total dan Keseluruhan Pelaksanaan Hari 1 ... 79

13.Tabel 4.7. Hasil Evaluasi Reaksi Peserta Hari 2... 79

14.Tabel 4.8. Hasil Penilaian Reaksi Total dan Keseluruhan Pelaksanaan Hari 2 ... 81

xix

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1. Gambar 2.1. Anatomi Syaraf Emosi... 12 2. Gambar 2.2. Framework Kecerdasan Emosional... 18 3. Gambar 2.3. Experiential Learning Cycle... 31 4. Gambar 2.4. Skema Efektivitas Pelatihan Kecerdasan Emosional Pada

xx

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A

1. Hasil Uji Coba Evaluasi Reaksi... 101

2. Hasil Uji Coba Evaluasi Belajar... 101

3. Hasil Uji Coba Evaluasi Perilaku (Skala EI)l... 104

4. Form Evaluasi Reaksi... 108

5. Form Evaluasi Belajar... 111

6. Form Evaluasi Perilaku (Skala EI)... 114

Lampiran B

1. Kategorisasi Evaluasi Reaksi Hari 1 dan 2... 1212. Data Evaluasi Belajar... 123

3. Data Evaluasi Perilaku... 125

4. Hasil Uji Normalitas... 129

5. Hasil Uji Homogenitas... 141

6. Hasil Uji t Sampel Berpasangan... 145

Lampiran C

1. Panduan Observasi ... 1572. Data Hasil Observasi ... 159

3. Modul Pelatihan Kecerdasan Emosional... 161

1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunitas keagamaan remaja adalah komunitas non-profit dimana anggotanya menyadari bahwa keterlibatan mereka sebagai bentuk pelayanan terhadap sesama. Remaja anggota komunitas keagamaan adalah sekumpulan remaja yang memiliki kesadaran akan religiusitas dan berminat terhadap agama. Remaja yang memiliki minat terhadap agama menjadikan mereka bersemangat terhadap agama, sampai-sampai mempunyai keinginan menyerahkan kehidupannya untuk agama (Hurlock, 2003). Hal itu dikarenakan agama dapat menjadi fungsi kontrol terhadap tindakan-tindakan jahat manusia, dalam agama terdapat dogma-dogma tentang kebenaran iman yang harus dituruti oleh pengikutnya (Becker, 1996). Pemaparan-pemaparan diatas menunjukkan bahwa remaja yang terlibat dalam komunitas keagamaan dan bisa memaknai keyakinannya terhadap suatu agama akan memainkan super ego lebih dominan daripada idnya.

keterampilan dalam menguasai diri. Hal itu dikarenakan pelaksanaan tugas menjadi lebih optimal ketika mereka mampu dan terampil menguasai diri mereka.

Menurut Goleman (2006) menguasai diri dapat dicapai ketika orang mampu menjadi tuan atas dirinya sendiri. Hal tersebut mengindikasikan seharusnya remaja anggota komunitas keagamaan memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengusai diri terlebih dahulu sebelum melayani orang lain. Berdasarkan hasil pengamatan penulis remaja yang belum mampu menguasai diri berpotensi meledakkan emosinya dengan cara yang tidak tepat, merasa frustrasi atau bahkan cenderung menarik diri ketika mereka dituntut melakukan tugasnya.

yang menyatakan bahwa pengungkapan emosi yang cenderung meledak dan tidak terkendali karena remaja berada pada tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa remaja yang terlibat dalam kehidupan komunitas keagamaan membutuhkan keterampilan individual dan sosial. Keterampilan individual diperlukan untuk menyadari dan menguasai diri. Hal itu dikarenakan remaja anggota komunitas keagamaan memiliki tugas untuk melayani sesama, dengan demikian seharusnya mereka mampu melayani dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum melayani orang lain. Keterampilan sosial dibutuhkan ketika mereka berinteraksi dengan anggota komunitasnya. Hal itu dikarenakan remaja anggota komunitas keagamaan harus mampu berinteraksi dan menjalin hubungan dengan berbagai individu dari berbagai latar belakang.

kesuksesan individu lebih ditentukan oleh kemampuan dalam beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan. Hasil tersebut juga didukung oleh Goleman (2006), menurutnya keberhasilan dalam kehidupan ditentukan oleh otak rasional dan emosional, intelektualitas tidak dapat bekerja dengan baik tanpa kecerdasan emosional karena keseimbangan emosi dan akal membawa keseimbangan cerdas diantara keduanya.

Goleman (2006) berpendapat bahwa remaja yang memiliki kecerdasan emosional bebas dari dorongan-dorongan emosi, tidak mudah jatuh dalam beban stres, mampu memotivasi diri sendiri, mempercayai kemampuan diri sendiri, dan tahu kapan saatnya membuka diri kepada orang lain. Hurlock (2003) menambahkan bahwa remaja yang telah mencapai kematangan emosi tidak meledakkan emosinya dihadapan orang lain melainkan menunggu saat dan tempat yang tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih dapat diterima. Sementara itu, Walgito (2002) memandang bahwa individu yang memiliki kematangan emosi akan mampu mengontrol dan mengendalikan emosi, berpikir secara baik, dan melihat persoalan secara objektif.

akan dirancang dengan menggunakan metode belajar experiential learning yang bersifat induktif dengan memberikan pengalaman belajar langsung kepada peserta dan kesempatan untuk menemukan makna hasil belajarnya sendiri serta menguji sendiri kesahihan pengalamannya itu (Supratiknya, 2008). Hurlock (2003) menyatakan bahwa untuk mencapai kematangan emosi remaja harus belajar tentang gambaran situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi-reaksi emosional. Pelatihan kecerdasan emosional dirancang menggunakan teknik-teknik yang memfasilitasi para peserta untuk mendapatkan gambaran situasi yang sesungguhnya.

pelatihan, mengukur adanya peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku yang lebih cerdas secara emosional.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dirumuskan permasalahan yang hendak diukur sebagai berikut.

Apakah pelatihan kecerdasan emosional yang diberikan efektif bagi remaja anggota komunitas keagamaan, melalui pengukuran evaluasi reaksi, belajar, dan perilaku.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pelatihan kecerdasan emosional bagi remaja anggota komunitas keagamaan. Pengujian efektivitas dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu reaksi peserta terhadap program pelatihan kemudian dilakukan pengujian terhadap peningkatan pengetahuan materi pelatihan, dan perubahan perilaku yang lebih cerdas secara emosional.

D. Manfaat Penelitian

8 BAB II LANDASAN TEORI

A. Kecerdasan Emosional 1. Pengertian Emosi

Emosi berasal dari kata “movere” (kata kerja bahasa Latin) yang berarti menggerakkan atau bergerak (Goleman, 2006). Huffman, M. Vernoy, dan J. Vernoy (1997) memandang emosi sebagai perasaan dan reaksi afektif, menurut mereka emosi memiliki tiga komponen dasar yaitu:

a. Komponen kognitif: pikiran-pikiran, kepercayaan, dan harapan-harapan yang menentukan tipe dan intensitas terhadap respon emosi, contohnya pengalaman yang dirasakan oleh seorang individu menyenangkan tetapi untuk beberapa orang membosankan.

b. Komponen fisik: meliputi perubahan fisik pada tubuh, contohnya ketika tubuh dibangkitkan oleh emosi (seperti rasa takut atau marah) maka detak jantung akan meningkat, pupil membesar, dan kecepatan nafas meningkat.

Sementara itu, De Preez (dalam Martin, 2006) memandang emosi sebagai suatu reaksi tubuh menghadapi reaksi tertentu. Sifat dan intensitas emosi terkait dengan aktifitas kognitif manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Menurut Martin intisari dari definisi De Preez tersebut adalah.

a. Emosi adalah reaksi tubuh mengahadapi situasi spesifik, contohnya jika sedih kita menangis, jika lucu kita tertawa.

b. Emosi adalah hasil proses persepsi terhadap situasi, contohnya jika mempersepsikan kondisi jalan macet akibat supir ugal-ugalan maka kita akan mudah marah, tetapi jika kita menerima macet sebagai hal yang lumrah kita menjadi lebih tenang.

c. Emosi adalah hasil reaksi kognitif, contohnya jika ujian sudah dekat kita takut gagal, kemudian kita rajin belajar.

2. Teori-teori Emosi a. Teori James-Lange

Teori James-Lange menyatakan bahwa pengalaman emosional muncul dari kesadaran akan perubahan kondisi internal tubuh (Koentjoro, 1997; Martin 2006). Strongman (2003) menjelaskan munculnya emosi menurut teori James-Lange akibat adanya perubahan kondisi tubuh berdasarkan persepsi, kenyataan dan perasaan pada saat kejadian. Matsumoto (2004) menambahkan bahwa pengalaman akan emosi merupakan hasil dari persepsi seseorang terhadap arousal fisiologis serta perilaku tampaknya sendiri, contohnya ketika kita melihat beruang di hutan kemudian berlari, interpretasi kita atas perilaku lari (pernafasan, detak jantung, dsb) itulah yang menghasilkan pengalaman emosional takut.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa teori James-Lange memandang kemunculan emosi melibatkan kesadaran akan perubahan sistem fisiologis tubuh yang direspon menjadi perilaku dan perubahan pada sistem fisiologis diinterpretasikan menjadi pengalaman emosional.

b. Teori Cannon-Bard

thalamus untuk langsung membuat reaksi pada perubahan tubuh atau dibawa langsung menuju korteks untuk mencari pengalaman emosi yang relevan. Contohnya jika melihat anjing galak mendekat, thalamus akan terpicu (sebagai pengontrol stimulus) maka akan menggerakkan fisik untuk berlari. Thalamus akan menyentuh korteks yang berisi pengalaman sehingga membuat takut. Martin menambahkan, dalam perkembangannya teori ini banyak dianut tetapi masih dikritisi karena pemicu emosi tidak terletak dikorteks melainkan di amigdala

Berdasarkan pemaparan diatas, terjadinya pengalaman emosional menurut teori Cannon-Bard karena adanya kerja pusat-pusat otak, seperti thalamus dan korteks. Thalamus berfungsi sebagai pembuat reaksi emosi, sedangkan korteks merupakan tempat penyimpan pengalaman emosional. c. Teori dua faktor Schachter

Menurut Huffman, M. Vernoy dan J. Vernoy (1997) terjadinya emosi berdasarkan teori dua faktor Schachter disebabkan oleh dua faktor, yaitu.

1. Psysical Aurosal (perubahan fisiologis yang tinggi), dan

2. Pelabellan kognitif pada aurosal (interpretasi emosional terhadap perubahan tersebut).

menentukan apakah suatu emosi akan dipelajari atau tidak dan emosi seperti apa yang dipelajari. Sementara itu, Martin (2006) melihat bahwa terjadinya emosi pada teori dua faktor karena awalnya ada stimulus yang menggerakkan perubahan fisik pada diri seseorang sehingga terjadi proses penamaan. Akan tetapi, penamaan tersebut tergantung dari proses belajar. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori dua faktor Schachter memandang terjadinya emosi sebagai akibat dari adanya stimulus dari perubahan fisik yang dilabelli (dinamai) berdasarkan proses kognitif atau pengalaman belajar.

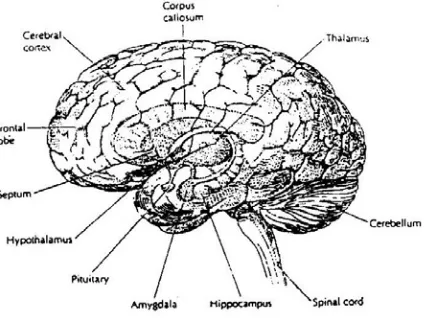

3. Anatomi Syaraf Emosi

Berdasarkan penemuan Joseph Le Doux mengenai area otak yang berhubungan dengan emosi, Goleman (2006) melalui studinya memaparkan ada bagian-bagian di dalam otak yang berpengaruh terhadap mekanisme terjadinya emosi secara terinci. Adapun bagian-bagiannya adalah sebagai berikut:

a. Korteks

Korteks adalah pusat emosi yang disebut juga “otak berpikir”. Korteks merupakan bagian otak yang merencanakan, memahami apa yang diindera dan mengatur gerakan. Di dalam korteks ada lapisan baru yang disebut neokorteks yang merupakan pusat intelektualitas, pikiran, mengumpulkan dan memahami apa yang dicerap oleh indera.

b. Sistem Limbik

Sistem limbik atau “otak emosional” terdiri dari amigdala, septum, hipothalamus, thalamus, dan hipokampus adalah bagian otak yang berperan dalam pembentukan tingkah laku emosi, seperti marah, takut, dan dorongan seksual. Sistem limbik merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional karena terjadinya ledakan emosional menunjukkan bahwa pada saat-saat tertentu pusat sistem limbik sedang aktif merespon.

c. Amigdala

d. Hippokampus

Hipokampus adalah bagian dari sistem limbik yang lebih berkaitan dengan perekaman dan pemaknaan pola-pola persepsi ketimbang reaksi emosional. Hippokampus berfungsi dalam mengenali perbedaan makna. Sumbangan utama dari hipokampus adalah dalam hal penyediaan ingatan terperinci akan korteks, hal yang amat penting bagi pemaknaan emosional.

Menurut Le Doux (dalam Martin, 2006) mekanisme terjadinya emosi adalah sebagai berikut: suatu peristiwa diterima melalui panca indera, kemudian diteruskan ke thalamus. Secara umum thalamus adalah bagian yang berperan seperti “lampu lalu-lintas dalam otak ”. Thalamus akan mengarahkan ke dua alternatif, yaitu korteks atau limbik (didalamnya ada amigdala). Jika stimulus melalui korteks terlebih dahulu baru kemudian ke limbik, maka terjadi proses penalaran terlebih dahulu dikorteks. Akan tetapi, jika stimulus langsung menuju ke amigdala, maka tidak ada proses nalar sehingga bisa muncul tindakan yang diluar nalar. Inilah yang oleh Goleman disebut pembajakan amigdala (hijacking amigdala).

4. Pengertian Kecerdasan Emosional

“emotional intelligence”, yang berarti munculnya emosi yang cerdas atau

terkendali melalui kecerdasan manusia (Martin, 2006). Sementara itu, Goleman (2003) menjelaskan bahwa kecerdasan emosional merupakan kombinasi kompetensi-kompetensi emosional. Keterampilan kecerdasan emosional akan memberikan kontribusi terhadap kemampuan seseorang dalam mengatur dan mengawasi emosinya sendiri.

Patton (1998) memaparkan kecerdasan emosional sebagai kemampuan menggunakan emosi secara efektif untuk mencapai tujuan, membangun hubungan yang produktif, dan meraih keberhasilan di tempat kerja. Ia juga menemukan bahwa orang yang memiliki kecerdasan emosional akan lebih mampu menghadapi kemalangan dan mempertahankan semangat hidup karena kecerdasan emosional menentukan kualitas bagaimana memberi tanggapan terhadap konflik dan ketidakpastian. Kecerdasan emosional juga diperlukan untuk mengatasi tuntutan lingkungan dan menjadi dasar manusia lebih bertanggung jawab, penuh perhatian, cinta kasih, produktif, dan optimis.

5. Aspek-Aspek Kecerdasan Emosional

Goleman (2006) mendasarkan aspek-aspek kecerdasan emosional pada pemikiran Salovey yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kerangka yang dibutuhkan manusia untuk sukses, yang didasarkan pada lima wilayah utama, yaitu kesadaran diri, mengelola diri, memotivasi diri, mengenali orang lain dan membina hubungan.

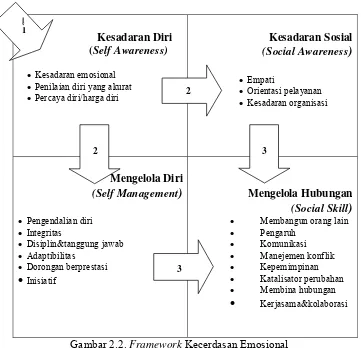

Dalam buku terbarunya yang berjudul “The Emotionally Intelligent Workplace, tahun 2001”, Goleman mempertegas sekaligus menyederhanakan framework kompetensi kecerdasan emosional. Goleman menyebut ada 4 aspek

pokok kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri, mengelola diri, kesadaran sosial dan mengelola hubungan. Di dalam empat aspek tersebut terdapat 20 kompetensi emosional yang dibagi ke dalam 2 kompetensi utama, yaitu kompetensi pribadi dan sosial (Atmadi, 2006; Martin, 2006). Berikut ini akan dijelaskan aspek-aspek kecerdasan emosional menurut Goleman (2006).

a. Kesadaran diri

b. Mengelola diri

Mengelola diri atau menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat tergantung pada kesadaran diri. Keterampilan mengelola diri meliputi kemampuan menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan. Orang yang memiliki keterampilan mengelola diri akan terus-menerus bertarung melawan perasaan cemas, murung, dan selalu berpikiran positif. Keterampilan mengelola diri juga menetukan kemampuan untuk bangkit dari kemerosotan atau kejatuhan hidup.

c. Kesadaran sosial

Kesadaran sosial atau empati merupakan kemampuan dalam bergaul yang bergantung pada kesadaran diri. Orang yang empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain. Empati mencakup kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu memahami prespektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan berbagai watak orang.

d. Mengelola hubungan

akan sukses dalam bidang apapun yang mengandalkan relasi dengan orang lain. Orang yang memiliki keterampilan ini mampu berinteraksi, menjalin hubungan, dan menempatkan diri secara tepat dalam suatu kelompok.

Kesadaran Diri (Self Awareness) • Kesadaran emosional

• Penilaian diri yang akurat

• Percaya diri/harga diri

Kesadaran Sosial (Social Awareness

)

• Empati

• Orientasi pelayanan

• Kesadaran organisasi

Mengelola Diri (Self Management

)

• Pengendalian diri

• Integritas

• Disiplin&tanggung jawab

• Adaptibilitas

• Dorongan berprestasi

•Inisiatif

• Katalisator perubahan

• Membina hubungan

• Kerjasama&kolaborasi

Gambar 2.2. Framework Kecerdasan Emosional

Goleman (dalam Martin, 2006) menegaskan bahwa perilaku kecerdasan emosional tidak bisa hanya dilihat dari sisi setiap kompetensi emosionalnya saja, tetapi harus dilihat kompetensi kecerdasan emosionalnya dalam satu aspek. Ditambahkannya pula ada kaitan antar aspek-aspek kecerdasan emosional.

1

2

2

3

Goleman (2003) menyatakan bahwa tidak seorang pun sempurna dalam skala kecerdasan emosional, karena masing-masing orang memiliki profil kekuatan dan batas-batas sendiri. Berdasarkan penelitiannya untuk mendapatkan kinerja yang menonjol tidak semua kompetensi emosional harus dipenuhi. Berikut ini adalah penjelasan kompetensi-kompetensi emosional Goleman (dalam Atmadi, 2006).

a. Kesadaran emosional: mencerminkan pentingnya mengakui perasaan seseorang dan sadar bagaimana perasaan tersebut dapat mempengaruhi kinerja seseorang.

b. Penilaian diri yang akurat: menyadari kekuatan dan kelemahan berdasarkan pengalaman.

c. Kepercayaan diri: tingkat kepercayaan diri, yang menjadi indikator kinerja seseorang. Pada pelaksanaan pelatihan lebih ditekankan pada harga diri, karena harga diri mendasari tindakan penuh percaya diri (Martin, 2006).

d. Pengendalian diri: mampu menangani perasaan-perasaan yang merusak dan memisahkan hubungan pribadi dengan hubungan profesional.

e. Integritas: bersikap sesuai prinsip, nilai, persaan, dan tujuan yang diyakini serta bertindak konsisten dengan apa yang dikatakan. f. Disiplin dan tanggung jawab: mencerminkan sikap berhati-hati,

g. Adaptibilitas: terbuka untuk menerima informasi baru dan berani merubah cara lama (berpikiran terbuka).

h. Motivasi berprestasi: kompetensi yang mendorong pencapaian kesuksesan dan usaha optimis untuk meningkatkan prestasi.

i. Inisiatif: melakukan tindakan pencegahan agar terhindar dari masalah sebelum masalah timbul atau mengidentifikasi kesempatan.

j. Empati: menyadari emosi, perhatian, dan kebutuhan orang lain serta mampu memahami perasaan dan pemikiran orang lain yang didasarkan pada kesadaran diri.

k. Orientasi pelayanan: kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan pemikiran klien yang seringkali tidak terucapkan. Pada pelatihan lebih diarahkan pada kepekaan terhadap anggota komunitas.

l. Kesadaran organisasional: kemampuan membaca pola interaksi dan hubungan dalam satu kelompok.

m. Membangun orang lain: kemampuan merasakan perkembangan orang lain dan mendukung perkembangan keterampilan mereka. n. Pengaruh: menangani dan mengelola emosi orang lain secara

efektif. Persuasif menyaring tanggapan pribadi untuk menjalin hubungan baik.

baik dalam menerima kabar yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan.

p. Manajemen konflik: mampu mengidentifikasi masalah dan menenangkan pihak-pihak yang bertikai; dibutuhkan seni mendengarkan, kemampuan berempati dalam menghadapi orang, diplomatis, dan memotivasi.

q. Kepemimpinan : mampu memberi inspirasi kepada orang lain untuk bekerjasama menuju suatu tujuan tertentu; mampu memunculkan antusias pada visi dan misi, membimbing kinerja dan menjadi pemimpin dengan memberi teladan.

r. Katalisator perubahan: mengakui kebutuhan untuk berubah, mengatasi rintangan, menantang keadaan sekarang, dan memotivasi orang lain untuk menerima inisiatif baru.

s. Membina hubungan: menyeimbangkan hubungan sosial (persahabatan) dan hubungan profesional (pekerjaan)

Sementara itu, Ancok (2003) menjelaskan ciri-ciri seseorang yang memiliki kecerdasan emosional baik. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut.

a. Mentalitas berkelimpahan (abundance mentality): sifat kepribadian ini dimiliki oleh orang yang suka membagi apa yang dia miliki kepada orang lain. Orang yang demikian selalu merasa bahwa dengan memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain akan membuatnya merasa semakin kaya.

b. Berpikiran positif: orang yang memiliki sifat ini akan melihat orang lain sebagai bagian dari kebahagiaan hidupnya. Selain itu, ia selalu melihat sisi positif yang dilakukan dan dipikirkan oleh orang lain. Orang yang memiliki sifat kepribadian ini tidak akan segera menarik kesimpulan, sebelum dia mengerti apa yang dipikirkan orang lain.

c. Kemampuan berempati: sifat ini dimiliki oleh orang yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kepekaan membuat dia mudah merasakan kegembiraan dan kesusahan orang lain. d. Komunikasi transformasional: sifat ini dimiliki oleh orang yang

e. Orientasi sama-sama puas (win-win): orang yang memiliki sifat ini dalam interaksinya selalu ingin membuat orang lain merasa gembira dan dirinya juga gembira. Orang dengan sifat yang demikian memiliki rasa respek pada orang lain.

f. Sifat melayani: orang yang memiliki sifat ini ikut senang ketika orang lain senang dan ikut susah ketika melihat orang lain susah. Sifat ini lawan dari sifat egois.

g. Kebiasaan apresiatif: orang yang memiliki sifat ini suka memberikan apresiasi pada apa yang telah dilakukan orang lain. Adanya apresiasi yang ia berikan membuat orang lain merasa dihargai.

6. Perkembangan Kecerdasan Emosional

Boyatzis (2000) mengungkap bahwa ada 3 alasan mengapa orang ingin mengembangkan kompetensi kecerdasan emosionalnya, yaitu.

1. Orang ingin meningkatkan efektivitasnya dalam pekerjaan atau meningkatkan potensinya untuk promosi (perkembangan karir). 2. Orang ingin menjadi orang yang lebih baik (pertumbuhan pribadi). 3. Orang ingin membantu orang lain untuk mengembangkan

kecerdasan emosional.

menjadi empat diskontinuitas. Diskontinuitas didefinisikan sebagai perilaku seseorang yang kelihatannya tetap dalam waktu lama, namun tiba-tiba terjadi perubahan.

1. Diskontinuitas pertama

Ini merupakan awal yang penting untuk proses perubahan belajar dan memimpin diri sendiri. Tahap ini merupakan proses penemuan siapa diriku (real self) dan apa yang ingin kulakukan (ideal self).

2. Diskontinuitas kedua

Diskontinuitas kedua adalah keseimbangan antara menjaga perubahan dan proses adaptasi. Diskontinuitas ini merupakan determinasi dari aspek-aspek yang dinginkan oleh diri sendiri untuk dijaga dan dipelihara, kemudian dikembangkan atau beradaptasi dengan lingkungan dan situasi.

3. Diskontinuitas ketiga

Diskontinuitas ketiga adalah keputusan untuk berubah. Pada tahap ini terjadi pergerakan dari proses permenungan ke proses persiapan untuk berubah.

4. Diskontinuitas keempat

Boyatzis (2000) menambahkan bahwa efektivitas tidak cukup hanya dengan kompetensi emosionalnya saja, namun dibutuhkan kesesuaian antara individu itu sendiri (seperti value, minat, motivasi), tuntutan tugas, dan lingkungan organisasi. Sedangkan menurut Covey (1997) ada 3 teori determinisme untuk menjelaskan sifat manuasi, yaitu.

1. Determinisme genetis

Teori ini mengatakan bahwa seseorang menjadi seperti sekarang ini kerena keturunan dari kakek dan nenek moyangnya yang sudah ada pada sel-sel DNA. Sifat diwariskan dari generasi ke generasi.

2. Determinisme psikis

Teori ini mengatakan bahwa keadaan sekarang ini terjadi karena pengasuhan atau pengalaman-pengalaman psikis yang diterimanya dimasa lalu.

3. Determinisme lingkungan

Teori ini mengatakan bahwa lingkungan seseorang bertanggung jawab atas situasi yang terjadi saat ini.

lingkungan mengatakan bahwa lingkungan akan bertanggung jawab terhadap keadaan seseorang sekarang. Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa latar belakang dan lingkungan remaja anggota komunitas keagamaan akan ikut berpengaruh terhadap determinasi kompetensi-kompetensi kecerdasan emosional mereka. Keefektifan kecerdasan emosional akan dipengaruhi oleh ketepatan antara hasrat, minat, determinasi kompetensi-kompetensi emosional remaja anggota komunitas keagamaan itu sendiri, tututan tugas dalam komunitas, lingkungan, dan budaya komunitas yang mendukung.

B. Remaja

diterima. Sedangkan remaja yang belum mencapai kematangan emosi akan bereaksi dengan ledakan emosi. Ia menambahkan untuk mencapai kematangan emosi, remaja harus belajar memperoleh gambaran tentang situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional, caranya bisa melalui sharing, keterbukaan dengan peer group dan katarsis emosi.

Sampai saat ini pembagian batasan usia remaja belum ada yang pasti. Hal ini dikarenakan usia pubertas (pada anak perempuan yang ditandai menarche (haid pertama)) terus mengalami pemercepatan. Akan tetapi, perbedaannya tidak terlalu jauh, Gunarsa (2003) memaparkan bahwa usia remaja antara usia 12-22 tahun. Soesilowindradini, menyatakan bahwa usia remaja, antara 12-21 tahun. Sementara itu, Santrock (2002) membagi masa remaja menjadi 2, yaitu dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22.

C. Pelatihan 1. Pengertian Pelatihan

pekerjaanya. Hardjana (2001) menambahkan pelatihan berlangsung dalam jangka waktu pendek, antara 2 sampai 3 hari hingga 2 sampai 3 bulan. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah usaha terencana dan sistematis yang berlangsung dalam waktu pendek, didalamnya terkandung unsur belajar sehingga dapat memfasilitasi perubahan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku.

2. Rancangan Pelatihan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelatihan adalah usaha terencana oleh karena itu dibutuhkan rancangan untuk pedoman pelaksanaan pelatihan. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rancangan pelatihan menurut Hardjana (2001).

a. Kebutuhan pelatihan

Kebutuhan pelatihan adalah kekurangan dalam hal pengetahuan, sikap, perilaku, kecakapan, dan keterampilan peserta yang akan dipenuhi setelah mendapatkan pelatihan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat ditaksir melalui wawancara, kuisioner, tes atau audit lembaga.

b. Tujuan pelatihan

c. Materi pelatihan

Materi pelatihan adalah bahan, topik, atau hal yang dibicarakan dan diolah dalam pelatihan.

d. Metode, Strategi, dan Teknik Pelatihan

Metode, strategi, dan tehnik pelatihan ditetapkan berdasarkan tujuan pelatihan. Metode pelatihan meliputi:

1. Metode informatif

Tujuannya adalah untuk menyampaikan data, informasi, penjelasan, fakta, dan pemikiran.

2. Metode partisipatif

Metode ini digunakan untuk melibatkan peserta dalam pengolahan materi pelatihan.

3. Metode partisipatif – eksperiensial

Metode ini bersifat partisipatif sekaligus eksperiensial, dengan mengikutsertakan peserta dan memberi kemungkinan kepada peserta untuk ikut serta mengalami apa yang diolah dalam pelatihan.

4. Metode eksperiensial

Strategi adalah cara penggunaan metode yang sudah dipilih dan dirancang. Sedangkan, tehnik adalah cara melaksanakan suatu metode.

e. Susunan dan Jadwal Sesi Pelatihan

Susunan sesi dibuat berdasarkan seluruh kegiatan pelatihan. f. Petugas dan perlengkapan pelatihan

Menentukan petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan. Persiapkan juga peralatan dan perlengkapan pelatihan.

g. Evaluasi pelatihan

Evaluasi dilaksanakan pada seluruh sesi pelatihan maupun masing-masing sesi.

3. Metode Pelatihan

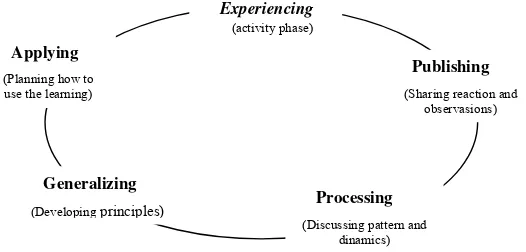

Dalam penelitian ini, pelatihan dilaksanakan dengan metode belajar experiential learning (pembelajaran berbasis pengalaman) dengan model

structured experiences (pengalaman berstruktur). Menurut Supratiknya (2008)

experiential learning pada dasarnya merupakan student centered learning

(Pfeiffer&Ballew, 1988). Berikut ini adalah siklus experiential learning (Pfeiffer&Ballew, 1988 ; Supratiknya, 2008).

Gambar 2.3. Experiential Learning Cycle

Experiencing: tahap ini bertujuan untuk memunculkan data, caranya dengan melibatkan peserta pada aktifitas tertentu, baik secara individu, berpasangan, kelompok kecil atau kelompok besar. Intinya peserta menciptakan data.

Publishing: tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Pengalaman-pengalaman individu atau kelompok dibagikan agar dapat diketahui oleh semua peserta. Intinya peserta melaporkan data.

Processing: tahap ini merupakan pengujian yang sistematis, biasanya share pengalaman melibatkan seluruh peserta. Peserta diminta untuk melihat ulang pola-pola dan hubungan-hubungan dari hasil sharing yang telah mereka laporkan. Intinya peserta menafsirkan data.

Publishing

(Sharing reaction and observasions)

Processing

(Discussing pattern and dinamics)

Generalizing

(Developing principles) Applying

(Planning how to use the learning)

Generalizing: pada tahap ini peserta diminta untuk dapat mengambil kesimpulan yang mereka dapatkan dari hasil processing. Peserta dipimpin untuk fokus pada kesadaran personal atau lingkungannya sesuai dengan aktifitas yang mereka alami. Intinya peserta membuat kesimpulan.

Applying: pada tahap ini fasilitator membantu untuk menerapkan kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan pada tahap sebelumnya dalam situasi aktual yang mereka alami sehari-hari. Jika tahap ini diabaikan maka kesempatan untuk mempraktekkan hasil belajar akan hilang.

Dalam pelaksanaan metode dan strategi dibutuhkan teknik-teknik. Adapun teknik-teknik yang dapat digunakan menurut As’ad (2004).

a. Ceramah / kuliah

Ceramah disampaikan secara lisan. Metode ini bisa dipakai untuk kelompok besar dan bisa memberikan banyak materi dalam waktu singkat. Kelemahan dari metode ini adalah komunikasi yang terjadi hanya searah sehingga tidak ada umpan balik dari peserta. b. Audiovisual

metode demonstrasi. Dengan metode demonstrasi bisa menunjukkan bagaimana peserta menjalankan suatu tugas lewat peragaan, gambaran dan penjelasan.

c. Diskusi

Diskusi memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan personal dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah, menyampaikan informasi baru yang secara langsung mampu mengubah sikap-sikap peserta. Kelemahannya adalah, metode diskusi kemampuan pengajarannya lebih lambat.

d. Studi kasus

Studi kasus merupakan uraian tertulis maupun lisan tentang masalah tertentu yang nyata maupun hipotesis yang didasarkan pada kenyataan.

e. Bermain peran

Bermain peran merupakan suatu pola perilaku yang diharapkan. Metode ini digunakan untuk memberi kesempatan kepada peserta mempelajari keterampilan melalui praktek dan mengembangkan pemahaman akan pengaruh perilaku mereka sendiri pada orang lain.

f. Kegiatan Terstruktur

dengan mengalami sendiri, contohnya permainan dan simulasi. Permainan adalah aktivitas bermain yang diformalkan, sedangkan simulasi merepresentasikan kehidupan nyata tertentu (Supratiknya, 2008).

Pfeiffer dan Bellew (1988) serta Supratiknya (2008) mengungkap bahwa structured experiences (pengalaman berstruktur) didasarkan pada prinsip-prinsip belajar orang dewasa (andragogi). Andragogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aner: orang dewasa; agogus: pemimpin. Jadi andragogi diartikan sebagai seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar (Rekadesa, 2005). Rekadesa (2005) dan Tjia (2006) memaparkan prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Orang dewasa memiliki sembilan prinsip-prinsip, yang disingkat dengan istilah RAMP 2 FAME, yang berarti jalan menuju kesuksesan. prinsip tersebut bisa diterapkan dalam pelatihan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:.

a. R (recency): bagian yang dipelajari paling terakhir adalah bagian yang paling mudah diingat peserta.

b. A (appropriateness): semua metode, materi, alat bantu, dan bahan pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan peserta.

c. M (motivation): peserta harus memiliki keinginan, kesiapan, dan punya alasan untuk belajar.

e. 2 (2-way communication): proses belajar dalam pelatihan melibatkan komunikasi dengan peserta bukan kepada peserta. f. F (feedback) : dalam proses belajar yang efektif, fasilitator dan

peserta saling memberikan umpan balik.

g. A (active learning): peserta akan belajar lebih cepat dan efektif jika mereka terlibat secara aktif dalam proses belajar itu sendiri. h. M (multiple-sense learning): proses belajar yang melibatkan

lebih dari satu indera akan lebih efektif daripada yang hanya melibatkan satu indera saja. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan DePorter&Hernacki (2006) bahwa kombinasi audiotori, visual dan kinesthetik merupakan modal untuk memaksimalkan hasil belajar.

i. E (excercise): apa yang dipelajari akan semakin dikuasai dan diingat jika dilatih dan dipelajari berulang kali secara teratur.

D. Efektivitas Pelatihan 1. Pengertian Efektivitas Pelatihan

sesudah program. Sementara itu, Cascio (1998) berpendapat bahwa langkah-langkah pelatihan mulai dari analisa kebutuhan hingga evaluasi merupakan siklus yang berperan menghasilkan suatu pelatihan yang efektif. Cascio memandang bahwa evaluasi adalah proses ganda yang melibatkan dua hal, yaitu (1) penyediaan indikator kesuksesan dalam pelatihan dan (2) menentukan secara tepat perubahan apa yang terkait dengan pekerjaan yang muncul sebagai hasil dari pelatihan.

2. Ukuran Efektivitas Pelatihan

Kirkpatrick (1998) mengatakan bahwa efektivitas suatu program pelatihan hanya dapat ditunjukkan melalui evaluasi terhadap program pelatihan tersebut. Dalam penelitian ini ukuran efektivitas dilakukan dengan cara pengukuran evaluasi. Evaluasi digunakan sebagai alat ukur untuk melihat dan mengukur bagaimana reaksi, tingkat pengetahuan materi, dan perilaku peserta antara sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan. Evaluasi yang digunakan didasarkan pada pandangan Kirkpatrick yang mengenalkan ada 4 level evaluasi, yaitu.

a. Level Reaksi

Menurut Eitington (dalam Kristanto, 2004) meskipun memiliki banyak keterbatasan, pengukuran reaksi tetap memiliki kegunanaan, karena (1) lebih baik daripada tidak ada data sama sekali (2) mudah dan hanya memerlukan sedikit biaya (3) memenuhi kebutuhan trainer/fasilitator untuk mengetahui seberapa bagus pesepsi peserta terhadap performansinya (4) membuka kemungkinan dukungan manajer organisasi, sebab reaksi positif peserta bisa menjadi acuan (5) reaksi peserta bisa menjadi indikator apakah peserta akan mengaplikasikan materi tersebut (6) menjadi petunjuk bagi perbaikan program dimasa mendatang.

Metode sering digunakan dalam pengumpulan data reaksi peserta adalah melalui kueisioner (Phillips & Stone, 2002). Aspek-aspek dalam pengukuran reaksi menurut Philips & Stone meliputi:

1. Materi pelatihan

Terdiri dari adanya penjelasan tentang tujuan pelatihan, tercapainya tujuan pelatihan, materi mudah dipahami, dan penilaian tentang kesesuaian materi / topik dalam kehidupan sehari-hari.

2. Metode

3. Lingkungan

Berkaitan dengan penilaian peserta tentang keadaan tempat penyelenggaraan pelatihan.

4. Fasilitator

Berkaitan dengan penguasaan materi, kejelasan dalam penyampaian materi untuk membantu pemahaman peserta, kemampuan menciptakan lingkungan yang melibatkan peserta untuk berdiskusi, respon terhadap komentar dan pertanyaan peserta, kemampuan manajerial kelas yang efektif, kemampuan menjadi moderator untuk menjaga fokus materi.

5. Rencana aksi

Mengungkap rencana aksi yang akan dilakukan oleh peserta berkenaan dengan hasil dari setelah mengikuti pelatihan.

6. Penilaian dan komentar tentang program pelatihan secara keseluruhan

Alliger, Taanenbaum, Bennet, Tarver & Shotland (1997) membagi reaksi peserta menjadi 2, yaitu.

1. Reaksi afeksi

2. Reaksi kegunaan

Berkaitan dengan apakah materi pelatihan berguna bagi kehidupan yang dijalani oleh peserta dalam kesehariannya. Reaksi kegunaan berhubungan sangat erat terhadap transfer materi jika dibandingkan reaksi afeksi. Kristanto (2004) mengungkapkan bahwa respon harus segera didapat setelah sesi terakhir pelatihan agar mampu mengindikasikan respon secara utuh / satu kesatuan.

b. Level Belajar

Evaluasi dalam level ini mengukur tingkat perubahan peserta dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan (Sanderson, 1995). Menurut Kristanto (2004) keberhasilan pelatihan diukur berdasarkan pencapaian tujuan pelatihan yang telah ditetapkan.

Kristanto (2004) menambahkan bahwa pengukuran pengetahuan dan sikap bisa dilakukan dengan paper and pencil test yang mengukur pengetahuan dan sikap peserta terhadap materi pelatihan, seperti soal pilihan ganda atau uraian. Endres dan Kleiner (dalam Kristanto, 2004) menambahkan bahwa pretest dan posttest akan menampakkan hasil yang lebih akurat terhadap

Kirkpatrick (1998) menyatakan bahwa perubahan perilaku peserta dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terjadi jika peserta tidak mengalami perubahan pengetahuan setelah mengikuti pelatihan. Pengukuran belajar harus mengacu pada tujuan pelatihan dan berkaitan dengan instruksional pelatihan. Sementara itu, Carnevale & Schulz dalam Kristanto (2004) mengatakan pengukuran hasil belajar mengindikasikan efektivitas program pelatihan, tetapi tidak menunjukkan bagaimana mengaplikasikan hasil belajar.

c. Level Perilaku

Level ini bertujuan untuk mengukur seberapa tingkat perubahan perilaku yang dilakukan peserta sebagai hasil dari mengikuti program pelatihan. Keberhasilan pelatihan berdasarkan peningkatan kinerja dalam pekerjaan yang didapatkan dari program pelatihan (Kristanto, 2004). Pada level ini yang dilihat dan diukur apakah para peserta menerapkan materi pelatihan yang diberikan dilingkungan pekerjaannya (Sanderson, 1995).

1) Adanya hasrat untuk berubah dari pribadi orang tersebut. 2) Individu tersebut mengetahui apa yang harus dilakukan

dan bagaimana melakukannya.

3) Adanya lingkungan yang tepat untuk mendukung perubahan perilaku

4) Adanya penghargaan atas perubahan.

Lebih lanjut Krikpatrick mengungkapkan bahwa program pelatihan mampu memfasilitasi 2 persyaratan pertama, yaitu menciptakan sikap positif terhadap hasrat untuk berubah dan mengajarkan pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Sedangkan dua persyaratan berikutnya hanya bisa ditemui ketika peserta sudah kembali ke kehidupan sehari-hari, dimana program pelatihan tidak bisa memfasilitasinya.

pembagian sertifikat. Kirkpatrik (1998) menambahkan validasi evaluasi level perilaku akan lebih kuat bila ada kelompok pembanding yang tidak mendapatkan program pelatihan.

d. Level Hasil

Level ini mengukur hasil akhir yang muncul akibat peserta hadir dalam program pelatihan (Kirkpatrick, 1998). Keberhasilan dari pelatihan diukur berdasarkan perubahan pada organisasi atau bisnis sebagai efek dari pemberian pelatihan, seperti penghematan biaya, penurunan biaya, peningkatan kualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan kepuasan pelanggan (Sanderson, 1995).

3. Faktor-faktor Penentu Efektivitas Pelatihan

Tjia (2006) menjelaskan ada 5 hal yang menentukan agar program pelatihan bisa efektif, yaitu.

a. Fasilitator

Peran fasilitator sangat vital dalam sebuah pelatihan. Fasilitator memfasilitasi proses belajar yang dilakukan peserta dalam pelatihan. Persepsi peserta terhadap kredibilitas fasilitator bisa memengaruhi tingkat partisipasi. Karakteristik-karakteristik yang mempengaruhi fasilitator adalah pengalaman, penguasaan materi, tingkat kepercayaan, dan kemampuan komunikasi.

Menurut Rekadesa (2005) peranan fasilitator dalam pelatihan orang dewasa adalah memperlancar proses pelatihan. Untuk itu seorang fasilitator/trainer diharapkan untuk:

1) Mampu mengahayati proses belajar orang dewasa. Orang dewasa akan lebih mudah belajar jika dihadapkan pada situasi kongret.

2) Memiliki kepercayaan pada kemampuan pribadi manusia sehingga menyadari akan pentingnya keterlibatan peserta dalam proses belajar.

b. Peserta

Rekadesa (2005) memandang bahwa keberhasilan suatu pelatihan sangat ditentukan oleh faktor peserta, karena merupakan subjek aktif. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai peserta adalah (1) jumlah peserta (2) tingkat kecerdasan dan latar belakang (3) umur dan pengalaman (4) motivasi ikut pelatihan (5) pengetahuan mengenai maksud pelatihan dengan jelas (6) lingkungan sosial dan kebudayaan peserta.

Beberapa hal yang bisa memengaruhi efektivitas pelatihan antara lain sifat dan tipe kepribadian, motivasi, kebutuhan-kebutuhan, usia, dan tingkat pendidikan (Wei, 2006).

c. Topik pelatihan

Materi pelatihan harus mampu menjawab kebutuhan dari peserta. Jika materi pelatihan tidak mampu menjawab itu semua, pelatihan tidak akan efektif karena peserta tidak termotivasi untuk belajar.

d. Metode pelatihan

e. Lingkungan

Faktor lingkungan sekitar yang bisa mempengaruhi, antara lain tata ruang, jumlah peserta, maupun sarana pendukung seperti musik. Tata ruang memengaruhi interaksi dan respon peserta selama pelatihan, termasuk di dalam tata ruang antara lain sistem ventilasi, penerangan, akses keluar-masuk, tempat duduk, dll.

Adanya musik yang lembut membuat rileks peserta, sehingga membuat pikiran mereka tetap siap dan berkonsentrasi. Pemilihan musik yang tepat selama pelatihan bisa membuat peserta tetap bersemangat dan berkonsentrasi, karena musik berhubungan dan mempengaruhi kondisi fisiologis, seperti denyut jantung, tekanan darah, otot-otot, dan otak (De Porter&Hernacki, 2006).

E. Efektivitas Pelatihan Kecerdasan Emosional Pada Remaja Anggota Komunitas Keagamaan

yang dibutukan sebagai usaha untuk mengoptimalkan peran peserta dalam komunitas keagamaan. Kompetensi-kompetensi emosional tersebut akan dikelompokkan menjadi 2 kompetensi, yaitu kompetensi pribadi dan kompetensi sosial. Goleman (2006) menjelaskan bahwa kompetensi emosional adalah kompetensi hasil belajar yang didasarkan pada aspek-aspek kecerdasan emosional.

Pelatihan dipilih karena proses belajar dapat ditingkatkan dan diperbaiki dengan metode pelatihan. Pelatihan dirancang dengan menggunakan metode experiential learning dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar orang dewasa

(andragogi). Melalui experiential learning peserta diajak untuk mengalami

pengalaman yang diarahkan pada situasi-situasi kongret hingga menyimpulkan dan hasilnya akan tampak pada perilakunya. Sedangkan andragogi diterapkan karena experiential learning efektif untuk orang dewasa. Peserta pelatihan kecerdasan emosional tergolong dalam usia dewasa, yaitu berusia antara 17-22 tahun. Dikarenakan para peserta berusia dewasa maka diasumsikan mereka telah memiliki kebutuhan untuk mengarahkan dirinya dan mampu menemukan sendiri makna pembelajarannya.

dialami peserta (pengetahuan dan keterampilan) akan dijadikan referensi dalam lingkungan komunitas dan kesehariannya sehingga akan tampak pada perubahan perilakunya.

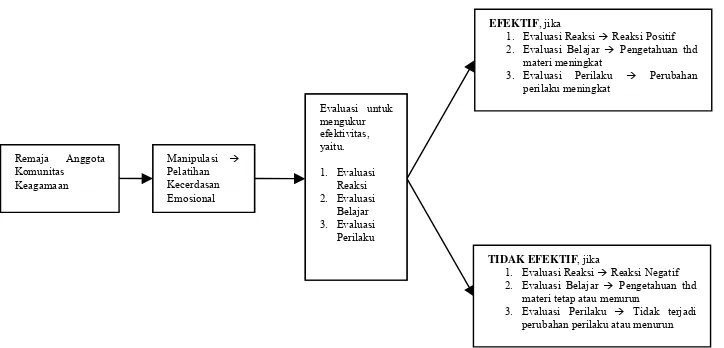

Dari uraian diatas diasumsikan bahwa pelatihan kecerdasan emosional akan efektif jika dilatihkan pada remaja anggota komunitas keagamaan. Keefektifan pelatihan akan terlihat dari reaksi positif atau negatif peserta terhadap program pelatihan. Reaksi positif memberikan indikasi peserta senang dengan program pelatihan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan memberikan indikasi bahwa peserta mencerap pengetahuan berkaitan dengan materi yang diberikan. Pengetahuan akan keterampilan tersebut nantinya akan dijadikan sumber referensi dalam penerapan kehidupan sehari-hari, sehingga akan terjadi perubahan perilaku yang lebih cerdas secara emosional. Sebaliknya, jika peserta bereaksi negatif terhadap program pelatihan, kemungkinannya tidak akan terjadi peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku yang lebih cerdas secara emosional.

Gambar 2.4. Skema Efektivitas Pelatihan Kecerdasan Emosional Pada Remaja Anggota Komunitas Keagamaan

EFEKTIF, jika

1. Evaluasi Reaksi Æ Reaksi Positif 2. Evaluasi Belajar Æ Pengetahuan thd

materi meningkat

3. Evaluasi Perilaku Æ Perubahan perilaku meningkat

TIDAK EFEKTIF, jika

1. Evaluasi Reaksi Æ Reaksi Negatif 2. Evaluasi Belajar Æ Pengetahuan thd

materi tetap atau menurun 3. Evaluasi Perilaku Æ Tidak terjadi

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian dari landasan teori diajukan hipotesis sebagai berikut. H1: ada peningkatan pengetahuan materi pelatihan kecerdasan emosional, baik pengetahuan tentang kompetensi pribadi maupun pengetahuan tentang kompetensi sosial pada remaja anggota komunitas keagamaan setelah diberikan pelatihan kecerdasan emosional. Kelompok yang mendapatkan pelatihan akan mengalami peningkatan pengetahuan materi pelatihan yang signifikan jika dibandingkan dengan kelompok yang tanpa mendapatkan pelatihan.

H2: ada perubahan perilaku yang lebih cerdas secara emosional, baik secara kompetensi pribadi maupun secara kompetensi sosial pada remaja anggota komunitas keagamaan setelah diberikan pelatihan kecerdasan emosional. Kelompok yang mendapatkan pelatihan akan mengalami perubahan perilaku lebih cerdas secara emosional yang signifikan jika dibandingkan dengan kelompok yang tanpa mendapatkan pelatihan.

49 BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi experimental. Penelitian quasi experimental bertujuan menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab-akibat dari perlakuan dengan membandingkan kelompok yang mendapat perlakuan dan tidak (Latipun, 2004). Penelitian ini dipilih karena sulitnya mengontrol dengan ketat variabel-variabel non-eksperimental dan pengambilan sampelnya tidak dilakukan secara random assignment (randomisasi). Hal tersebut mengacu pada pendapat Latipun yang mengatakan bahwa desain eksperimen kuasi merupakan desain eksperimen yang pengendaliannya terhadap variabel-variabel non-eksperimental tidak begitu ketat dan penentuan sampelnya tidak dilakukan secara randomisasi.

Keterangan.

KE : Kelompok Eksperimen KK : Kelompok Kontrol O1 : Pretest

X : Manipulasi (dalam bentuk pelatihan kecerdasan emosional) ( - ) : Tanpa Manipulasi

O2 :Posttest

Gambar 3.1. Desain Eksperimen Pelatihan Kecerdasan Emosional

Manipulasi yang diberikan kepada kelompok eksperimen berupa pelatihan kecerdasan emosional, sedangkan pada kelompok kontrol tidak mendapatkan manipulasi dalam bentuk apapun. Pelatihan kecerdasan emosional diberikan selama dua hari dengan 4 sesi yaitu, sesi 1 kesadaran diri diberikan dalam waktu 120 menit, sesi 2 mengelola diri diberikan dalam waktu 80 menit, sesi 3 kesadaran sosial diberikan dalam waktu 100 menit, dan sesi 4 mengelola hubungan diberikan dalam waktu 110 menit.

Efektivitas pelatihan dilihat dari evaluasi yang diberikan sebagai alat ukur. Evaluasi reaksi diberikan setiap akhir hari yang bertujuan untuk melihat reaksi peserta terhadap pelaksanaan program pelatihan. Evaluasi belajar dan perilaku untuk kelompok eksperimen diberikan pada saat sebelum mendapatkan pelatihan

Remaja Anggota

Tidak efektif, jika:

O2 ≤ O1

Efektif, jika:

O2 ≤ O1

Tidak Efektif, jika:

(pretest) dan setelah mendapatkan pelatihan (posttest). Hal yang sama juga

dilakukan pada kelompok kontrol, tetapi kelompok kontrol tidak mendapatkan pelatihan. Selain pemberian evaluasi, juga dilakukan observasi sebagai data pendukung selama pelaksanaan pelatihan oleh tiga observer independen yang telah menempuh mata kuliah observasi.

B. Identifikasi Variabel Variabel Bebas :

Pelatihan Kecerdasan Emosional Variabel Tergantung :

1. Reaksi terhadap Program Pelatihan 2. Pengetahuan Materi Pelatihan

3. Perilaku Lebih Cerdas secara Emosional

C. Definisi Operasional 1. Pelatihan Kecerdasan Emosional

Pelatihan kecerdasan emosional adalah pemberian perlakuan yang dikenakan pada remaja anggota komunitas keagamaan sebagai kelompok eksperimen. Pelatihan ini disusun secara sistematis dan terencana untuk mengetahui reaksi remaja anggota komunitas keagamaan terhadap program pelatihan, perubahan pengetahuan, dan perilaku yang mengacu pada tujuan pelatihan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan pelatihan terdiri dari 4 sesi yang diadakan selama 2 hari, hari pertama adalah sesi I: kesadaran diri dan sesi II: mengelola diri, sedangkan hari kedua adalah sesi III: kesadaran sosial dan sesi IV: mengelola hubungan. Materi pelatihan ini disusun berdasarkan aspek-aspek kecerdasan emosional Daniel Goleman. Aspek-aspek-aspek tersebut adalah:

sehingga membawa pada penilaian diri secara objektif dan mampu menghargai diri sendiri.

b. Mengelola diri adalah keterampilan menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. Keterampilan ini bergantung pada kesadaran diri. Keterampilan mengelola diri meliputi kemampuan menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan, dan selalu berpikiran positif.

c. Kesadaran sosial atau empati merupakan keterampilan dalam bersosialisasi yang bergantung pada kesadaran diri. Orang empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial tersembunyi yang dibutuhkan orang lain.

d. Mengelola hubungan merupakan keterampilan yang mempengaruhi hubungan antar pribadi. Orang yang memiliki keterampilan ini akan sukses dalam pekerjaan yang mengandalkan relasi dengan orang lain karena mampu berinteraksi, menjalin hubungan, dan menempatkan diri secara tepat dalam suatu kelompok.

2. Reaksi terhadap Program Pelatihan

aksi dan komentar-komentar sehubungan dengan penilaian aspek-aspek pendukung program pelatihan.

Semakin tinggi nilai total yang diperoleh subjek dari tiap aspek menunjukkan reaksinya terhadap program pelatihan semakin positif, sebaliknya semakin rendah nilai total yang diperoleh subjek dari tiap aspek menunjukkan reaksinya terhadap program pelatihan semakin negatif. Subjek yang merespon positif menunjukkan rasa senang terhadap program pelatihan, sebaliknya subjek yang merespon negatif menunjukkan ketidaksenangannya terhadap program pelatihan.

3. Pengetahuan Materi Pelatihan

4. Perilaku Lebih Cerdas secara Emosional

Perilaku lebih cerdas secara emosional adalah kesesuaian antara perilaku yang ditampilkan dengan perilaku pada aspek-aspek kecerdasan emosional. Perubahan perilaku diukur dengan menggunakan self report (penilaian terhadap diri sendiri) dengan cara pemberian skala kecerdasan emosional. Pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dalam skala mengindikasikan tinggi dan rendahnya perilaku cerdas secara emosional. Semakin tinggi skor total yang diperoleh subjek menunjukkan semakin sesuai antara perilaku yang dimiliki subjek dengan perilaku cerdas secara emosional, sebaliknya semakin rendah skor total yang diperoleh subjek menunjukkan semakin tidak sesuai antara perilaku yang dimiliki subjek dengan perilaku cerdas secara emosional. Perubahan perilaku lebih cerdas secara emosional yang ditampilkan subjek dapat dilihat dari perbandingan mean antara pengkuran sebelum dan sesudah pelatihan.

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah remaja dengan karakteristik sebagai berikut.

1. Remaja Kristiani yang aktif dalam komunitas kegerejaan maupun kerohanian. Posisinya bisa sebagai pengurus harian maupun anggota biasa.

Tehnik pemilihan subjek yang digunakan adalah tehnik sampling purposive (purposive sampling) yaitu pengambilan sampel sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti (Latipun, 2004).

E. Prosedur Penelitian 1. Tahap Persiapan Penelitian

Prosedur persiapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi.

a. Uji coba modul pelatihan untuk mendapatkan gambaran terhadap pelaksanaan program pelatihan, seperti: materi, durasi, kegiatan terstruktur, respon subjek dan umpan balik subjek.

b. Uji coba alat ukur (evaluasi belajar dan perilaku) dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas.

c. Membuat pengumuman dan menginformasikan kepada subjek dibukanya kesempatan untuk mengikuti pelatihan kecerdasan emosional.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Prosedur tahap pelaksanaan dalam penelitian ini meliputi.

a. Pengukuran sebelum pelatihan (pretest) dengan cara pemberian evaluasi belajar dan perilaku

b. Pemberian manipulasi kepada kelompok eksperimen yang berupa pelatihan kecerdasan emosional, yang diberikan selama dua hari.

d. Pengukuran setelah pelatihan (posttest) evaluasi belajar diberikan segera setelah selesai pelatihan, sedangkan evaluasi perilaku dan sharing pengalaman dilakukan 3 minggu setelah pelatihan agar peserta memiliki kesempatan untuk menerapkan dalam lingkungan yang sesunggunya.

F. Alat Ukur

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pemberian alat ukur. Kirkpatrick (1998) mengatakan bahwa ada empat level pengukuran untuk melihat efektivititas pelatihan. Empat level pengukuran tersebut adalah (1) level reaksi, (2) level belajar, (3) level perilaku, dan (4) level hasil. Pada penelitian ini, peneliti melakukan reduksi pada level hasil. Hal ini dikarenakan level hasil banyak variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil dalam jangka panjang (Trapnel, dalam Kristanto 2004). Selain itu, menurut Kristanto jenis-jenis pelatihan tertentu seperti kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dll sulit diukur dengan menggunakan model evaluasi hasil. Berikut ini adalah alat ukur yang digunakan.

1. Evaluasi Reaksi